P4O-03

LINGKUNGAN PENGENDAPAN DAN DINAMIKA SEDIMENTASI

FORMASI MUARAENIM BERDASARKAN LITOFASIES DI DAERAH

SEKAYU, SUMATERA SELATAN

Sugeng S Surjono1*, Ario Geger11Departemen Teknik Geologi FT UGM. Jl. Grafika No. 2. Kampus UGM, 55283, *Email:sugengssurjono@ugm.ac.id;sugengssurjono@gmail.com

Diterima 20 November 2014

Abstrak

Formasi Muaraenim di daerah Sekayu, Propinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari pengisi Depresi Palembang Tengah, Subcekungan Palembang Selatan, Cekungan Sumatera Selatan. Di daerah ini, Formasi Muaraenim tersingkap di permukaan sebagai bagian Antiklinorium Sepintun. Analisis litofasies dan parasekuen dari lima jalur pengukuran stratigrafi pada Formasi Muaraenim menunjukkan bahwa Formasi Muaraenim di daerah ini diendapkan pada suatu zona transisi dengan pola suksesi batuan sedimen retrogradasi hingga progradasi dengan lingkungan pengendapan delta. Data paleontologi mengindikasikan batuan sedimen ini diendapkan selama Miosen Akhir. Suksesi batuan sedimen umumnya didominasi oleh batupasir berselingan dengan serpih, yang terkadang dijumpai sisipan batubara. Beberapa struktur sedimen dengan struktur trough cross bedding, amalgamasi batupasir, yang berselingan dengan laminasi serpih dan batulumpur yang tebal serta kehadiran beberapa layer gambut sampai batubara mengindikasikan lingkungan pengendapan di upper sampai lower delta plain. Singkapan ini secara vertikal dijumpai berulang-ulang, yang mengindikasikan bahwa dinamika sedimentasi yang terjadi selama kurun waktu itu adalah padaupper delta plainsampailower delta plaindengan beberapa layer menunjukkan endapan di daerah estuarine.

Kata kunci:Muaraenim, Sekayu, Litofasies,UpperdanLower delta plain.

Pendahuluan

Cekungan Sumatera Selatan merupakan salah satu cekungan yang terbukti menghasilkan minyak dan gas bumi. Beberapa perusahaan terus melakukan eksplorasi dan pengembangan untuk mendapatkan peluang baru dan peningkatan produksi pada cekungan yang sudah ada. Formasi Muaraenim yang selama ini menjadi target kedua dari suatu ekplorasi setelah Formasi Talangakar dan Baturaja, perlu mendapat perhatian khusus (Muksin et al., 2012). Untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan pada Formasi Muaraenim, kajian mengenai lingkungan pengendapan dan dinamikan sedimentasi akan memberikan kontribusi yang berarti.

Lingkungan pengendapan didefinisikan sebagai suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia dan biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki geometri dan ukuran tertentu dimana sedimen dapat diendapkan (Boggs, 2006). Untuk penentuan lingkungan pengendapan, studi litofasies merupakan salah satu cara yang selama ini banyak diterapkan oleh para peneliti, baik menggunakan data permukaan maupun data bawah permukaan. Menurut Selley (2000), ada lima parameter pada stusi litofasies yang dapat

digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan, yaitu geometri, litologi, struktur sedimen, pola arus purba, dan fosil.

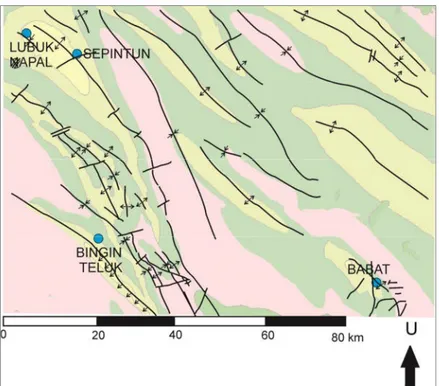

Daerah Sekayu (Gambar 1) menjadi pilihan karena pada daerah ini sekarang sedang dijadikan sebagai target studi eksplorasi oleh beberapa perusahaan minyak dan gas, baik conventional maupun unconventional (Misal Kesumajana et al., 2010; Arso, 2011; Fitrianto, et al., 2012; Muksin et al., 2012), sehingga diharapkan studi ini dapat memberi manfaat untuk mendukung kegiatan semacam itu di daerah ini. Pengamatan singkapan di permukaan dari Formasi Muaraenim dilakukan di daerah Sekayu, Propinsi Sumatera Selatan. Terdapat 5 jalur pengukuran stratigrafi yang dilakukan yang terbagi menjadi 6 litofasies yang menunjukkan suatu suksesi retrogradasi-progradasi dari lingkungan deltaik. Pembagian fasies dibedakan berdasarkan aspek litologi dan struktur sedimen yang terlihat di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan pengamatan laboratorium dan pengolahan data dengan software ArcGIS dan CorrelDraw untuk mendukung interpretasi hasil analisis. Data primer berupa data data stratigrafi terukur hasil dari pengukuran di permukaan dan sampel batuan untuk analisis petrografi dan paleontologi. Data sekunder, berupa data geologi regional dan peneliti pendahulu yang diperoleh dari publikasi di jurnal maupun proceeding pertemuan ilmiah.

Setelah melakukan kajian pustaka terkait geologi daerah penelitian dan metode yang akan diterapkan, langkah selanjutnya pada penelitian ini adalah dengan mengambil data permukaan dilapangan utamanya dengan membuat stratigrafi terukur pada jalur-jalur yang sudah direncanakan. Analisis paleontologi dan petrografi dilakukan untuk deskripsi rinci litologi dan interpretasi litologi daerah telitian. Seluruh data lapangan digabungkan dan disintesakan bersama untuk menjelaskan lingkungan pengendapan dan dinamika sedimentasi pada daerah Sekayu dan sekitarnya.

Geologi Regional

Mengacu kepada De Coaster (1974) dan Ginger & Fielding, (2005) daerah penelitian masuk dalam Sub-cekungan Palembang Tengah, Cekungan Sumatera Selatan. Area ini secara umum

terbentuk oleh horst dan half graben yang merupakan bagian dari Central Palembang

Depression yang dibatasi deep basin centres di bagian barat laut danhorst block pada bagian timur-tenggara. Struktur yang berkembang di daerah penelitian merupakan bagian dari antiklinorium Sepintun dan kompleks sesar di daerah barat daya Bingin Teluk (Suwarna dkk., 1992; Ginger & Fielding, 2005). Antiklinorium sepintun mempunyai arah umum Barat Laut – Tenggara, sedangkan sesar daerah Bingin Teluk berarah dominan barat laut- tenggara dan sedikit berarah barat-timur (Gambar 2).

Struktur ini terbentuk oleh aktifitas tektonik pada jaman Plio Pleistosen (De Coster, 1974) dan terpotong oleh sesar geser dengan arah timur laut-barat daya yang merupakan proses akhir rangkaian tektonik yang terjadi di daerah penelitan. Secara regional stratigrafi penyusun daerah penelitian dibagi menjadi delapan formasi, yaitu: batuan basementpre-tersier, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Batu Raja, Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muaraenim, Formasi Kasai. Stratigrafi permukaan yang menyusun daerah penelitian menurut Sukardi (1999 dalam Tobing, 2007) dibagi menjadi empat formasi yaitu Formasi Air Benakat, Formasi Muaraenim, Formasi Kasai, dan endapan Aluvial. Formasi Muaraenim yang

Selatan. Tinggian Lampung dan pengangkatan Bukit Barisan menjadi suplai sedimen utama dari formasi ini (LKFT UGM, 2013).

Litofasies

Pengukuran jalur stratigrafi daerah penelitian dibagi menjadi tiga jalur utama yaitu jalur Lubuk Napal, jalur Tebing Tinggi dan jalur Babat. Jalur Lubuk Napal dibagi menjadi tiga jalur pengukuran yaitu jalur Lubuk Napal A, jalur Lubuk Napal B dan jalur Lubuk Napal C, Jalur Tebing Tinggi hanya satu jalur, sedangkan jalur Babat dibagi menjadi dua, yaitu jalur Babat A dan jalur Babat B. Setiap jalur pengukuran mencerminkan fasies yang berbeda. Deskripsi dan interpretasai mengenai litofacies berikut ini mengacu kepada Walker (1984), Selley (1985) dan Miall (1996).

Menurut Selley (1985) fasies adalah suatu masa batuan sedimen yang dapat didefinisikan dan dibedakan dari batuan lainnya berdasarkan geometri, litologi, struktur sedimen, arah arus purba dan fosil. Fasies sedimen mencirikan lingkungan pengendapannya, karena proses pengendapan batuan sedimen pada suatu lingkungan dikontrol oleh faktor fisika, kimia dan biologi yang berbeda. Dengan demikian, studi fasies pada dasarnya dapat digunakan untuk

melakukan interpretasi lingkungan pengendapan dimana batuan tersebut terbentuk

sebagaimana hubungan sebab akibat antara proses (dengan kontrol faktor fisika, kimia dan biologi) dengan produknya yang digambarkan oleh Selley (1985). Selain itu variabel seperti cuaca, iklim, suhu dan kedalaman akan dapat mengubah tatanan lingkungan pengendapan. Litofasies Lubuk Napal A

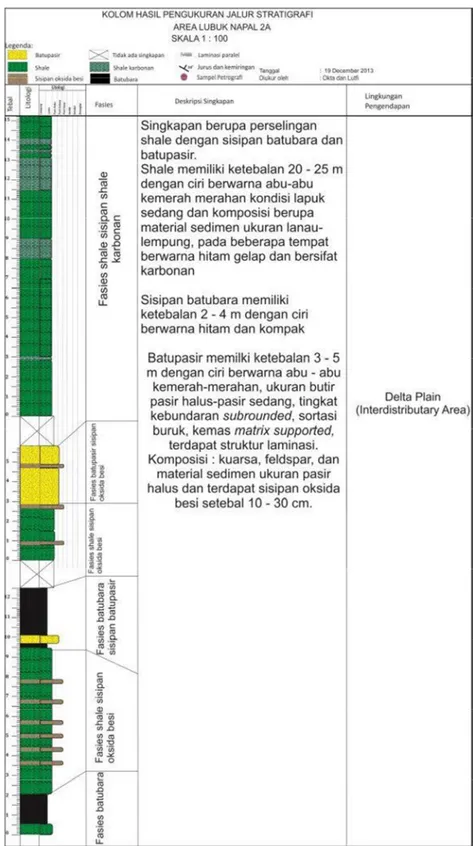

Jalur Lubuk Napal A didominasi perselingan serpih dengan sisipan batubara dan batupasir. Jalur ini dibagi menjadi 6 litofasies, yaitu Fasies batubara, Fasies serpih sisipan oksida besi, Fasies batubara sisipan batupasir, Fasies serpih sisipan oksida besi, Fasies batupasir sisipan oksida besi,dan Fasies serpih sisipan serpih karbonan (Gambar 3). Serpih memiliki ketebalan 20 – 25 m dengan ciri berwarna abu-abu kemerah-merahan dengan kondisi lapuk sedang dan komposisi berupa material sedimen ukuran lanau-lempung, pada beberapa tempat dijumpai serpih berwarna hitam dan bersifat karbonan. Sisipan batubara pada fasies ini memiliki ketebalan 2 – 4 m dengan ciri berwarna hitam, kilap kaca, ukuran butir lanau – lempung. Sisipan Batupasir memiliki ketebalan 3 - 5 m dengan ciri berwarna abu - abu kemerah-merahan, ukuran butir pasir halus-pasir sedang, tingkat kebundaransubrounded, sortasi buruk, kemas matrix supported, terdapat struktur laminasi. Komposisi: kuarsa, feldspar, dan material sedimen ukuran pasir halus dan terdapat sisipan oksida besi setebal 10 - 30 cm. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah Lithic-wacke, greywacke, dan lithic arkose.

Litofasies Lubuk Napal B

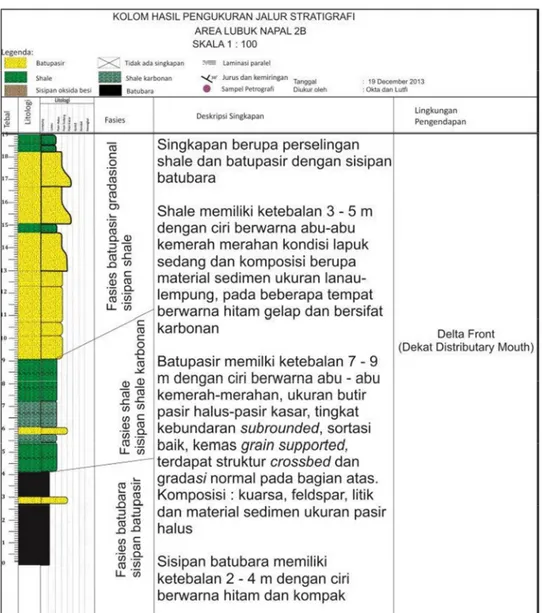

Jalur Lubuk Napal B didominasi perselingan serpih dan batupasir dengan sisipan batubara. Jalur ini dibagi menjadi 3 litofasies, yaitu Fasies batubara sisipan batupasir, Fasies serpih sisipan serpih karbonan, dan Fasies batupasir gradasional sisipan serpih (Gambar 4). Serpih memiliki ketebalan 3 - 5 m dengan ciri berwarna abu-abu kemerah merahan kondisi lapuk sedang dan komposisi berupa material sedimen ukuran lanau-lempung, pada beberapa tempat berwarna hitam gelap dan bersifat karbonan. Batupasir memilki ketebalan 7 - 9 m dengan ciri berwarna abu - abu kemerah-merahan, ukuran butir pasir halus-pasir kasar, tingkat kebundaran subrounded, sortasi baik, kemas grain supported, terdapat struktur crossbed dan gradasi

normal pada bagian atas. Komposisi : kuarsa, feldspar, litik dan material sedimen ukuran pasir halus. Sisipan batubara memiliki ketebalan 2 - 4 m dengan ciri berwarna hitam,kompak, kilap lemak dan ukuran butir lanau-lempung. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah Lithic-wacke, greywacke, dan lithic arkose.

Litofasies Lubuk Napal C

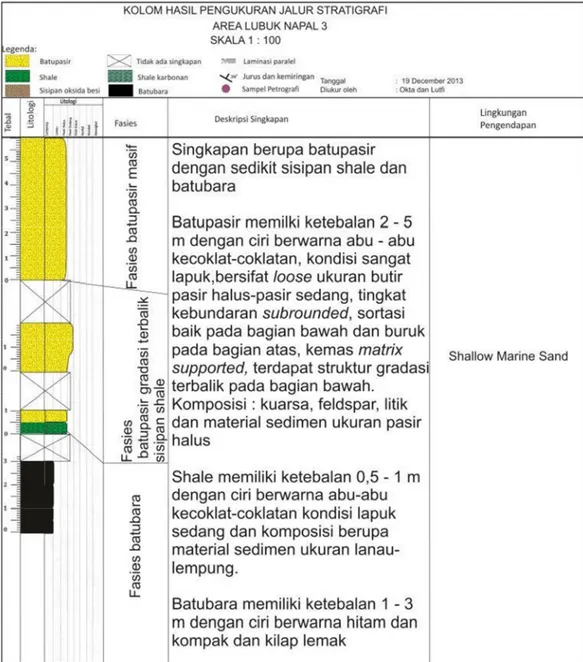

Jalur Lubuk Napal C didominasi batupasir dengan sedikit sisipan serpih dan batubara. Jalur ini dibagi menjadi 3 litofasies, yaitu Fasies batubara, Fasies batupasir gradasi terbalik sisipan serpih dan Fasies batupasir masif (Gambar 5). Batupasir memilki ketebalan 2 - 5 m dengan ciri berwarna abu - abu kecoklat-coklatan, kondisi sangat lapuk,bersifat loose ukuran butir pasir

halus-pasir sedang, tingkat kebundaransubrounded, sortasi baik pada bagian bawah dan buruk

pada bagian atas, kemas matrix supported, terdapat struktur gradasi terbalik pada bagian

bawah. Komposisi : kuarsa, feldspar, litik dan material sedimen ukuran pasir halus. Serpih memiliki ketebalan 0,5 - 1 m dengan ciri berwarna abu-abu kecoklat-coklatan kondisi lapuk sedang dan komposisi berupa material sedimen ukuran lanau-lempung. Batubara memiliki ketebalan 1 - 3 m dengan ciri berwarna hitam dan kompak dan kilap lemak. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah lithic arkose.

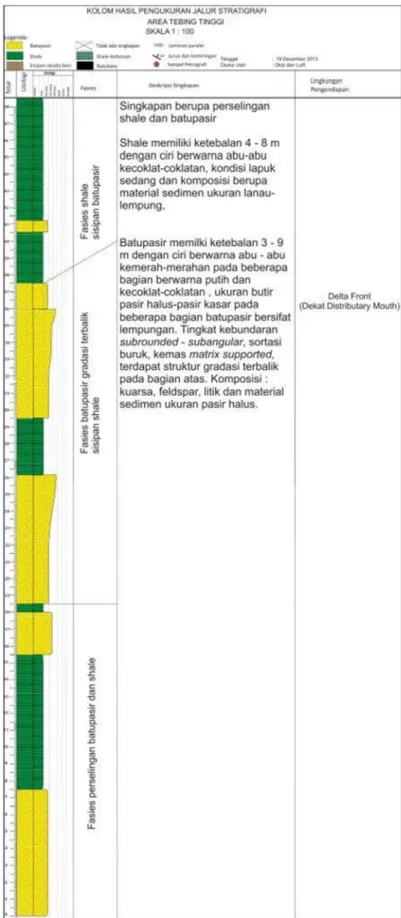

Litofasies Tebing Tinggi

Jalur Tebing Tinggi didominasi perselingan serpih dan batupasir. Jalur ini dibagi menjadi 3 litofasies, yaitu Fasies perselingan batupasir dan serpih, Fasies batupasir gradasi terbalik sisipan serpih dan Fasies serpih sisipan batupasir (Gambar 6). Serpih memiliki ketebalan 4 - 8 m dengan ciri berwarna abu-abu kecoklat-coklatan, kondisi lapuk sedang dan komposisi berupa material sedimen ukuran lanau-lempung, Batupasir memilki ketebalan 3 - 9 m dengan ciri berwarna abu - abu kemerah-merahan pada beberapa bagian berwarna putih dan kecoklat-coklatan , ukuran butir pasir halus-pasir kasar pada beberapa bagian batupasir bersifat

lempungan. Tingkat kebundaran subrounded - subangular, sortasi buruk, kemas matrix

supported, terdapat struktur gradasi terbalik pada bagian atas. Komposisi : kuarsa, feldspar, litik dan material sedimen ukuran pasir halus. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah greywacke.

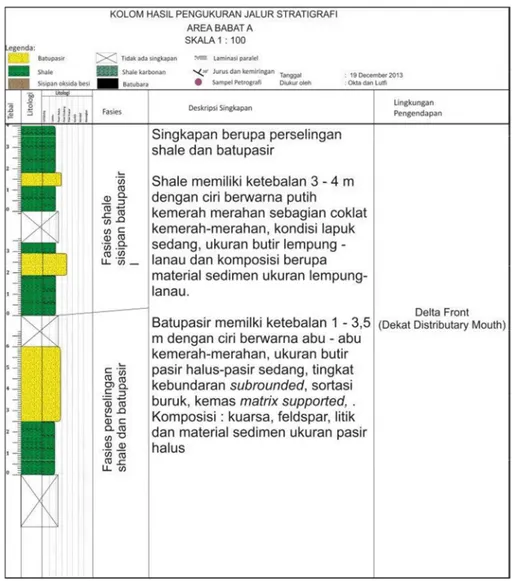

Litofasies Babat A

Jalur Babat A didominasi perselingan serpih dan batupasir. Jalur ini dibagi menjadi 2 litofasies, yaitu Fasies perselingan serpih dan batupasir dan Fasies serpih sisipan batupasir (Gambar 7). Serpih memiliki ketebalan 3 - 4 m dengan ciri berwarna putih kemerah merahan sebagian coklat kemerah-merahan, kondisi lapuk sedang, ukuran butir lempung - lanau dan komposisi berupa material sedimen ukuran lempunglanau. Batupasir memilki ketebalan 1 -3,5 m dengan ciri berwarna abu - abu kemerah-merahan, ukuran butir pasir halus-pasir sedang,

tingkat kebundaran subrounded, sortasi buruk, kemas matrix supported, . Komposisi : kuarsa,

feldspar, litik dan material sedimen ukuran pasir halus. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah quartzwacke.

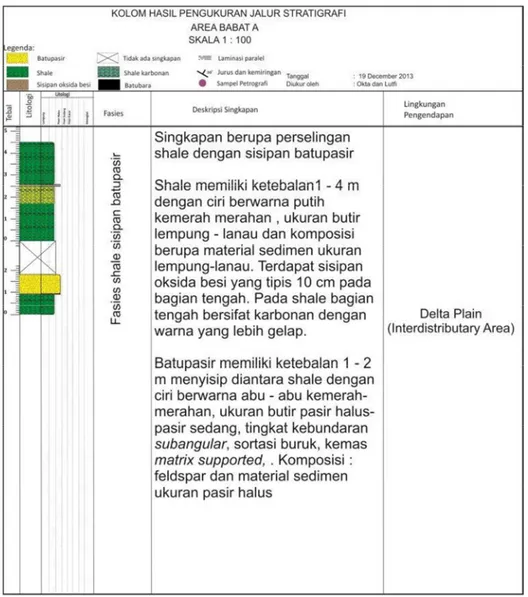

Litofasies Babat B

Jalur Babat B didominasi perselingan serpih dengan sisipan batupasir. Jalur ini hanya terdapat 1 litofasies yaitu Fasies serpih sisipan batupasir (Gambar 8). Serpih memiliki ketebalan 1 - 4

m dengan ciri berwarna putih kemerah merahan, ukuran butir lempung - lanau dan komposisi berupa material sedimen ukuran lempung-lanau. Terdapat sisipan oksida besi yang tipis 10 cm pada bagian tengah. Pada serpih bagian tengah bersifat karbonan dengan warna yang lebih gelap. Batupasir memiliki ketebalan 1 - 2 m menyisip diantara serpih dengan ciri berwarna abu - abu kemerah-merahan, ukuran butir pasir halus-pasir sedang, tingkat kebundaransubangular,

sortasi buruk, kemas matrix supported. Komposisi: feldspar dan material sedimen ukuran

pasir halus. Hasil sayatan petrografi yang diambil dari jalur ini adalah quartzwacke.

Lingkungan Pengendapan

Walker (1984) mempelajari hubungan penting diantara fasies dan lingkungan pengendapan yang dikenal sebagai Hukum Walther. Konsep ini dikembangkan oleh Busch (1971) yang

mendefinisikan genetic increment dan genetic sequence. Genetic increment adalah masa

batuan sedimen dengan fasies atau sub-fasies yang secara genetik berhubungan satu dengan

yang lain. Contoh dari genetic increment ini dapat berupa sekuen tunggal progradasi delta

dengan anggota deposit berupa prodelta, delta slope, dan delta front. Miall (1996)

memperkenalkan konsep asosiasi fasies yaitu beberapa fasies dalam berbagai kombinasi yang mempunyai kenampakan khas hasil pengendapan suatu lingkungan pengendapan. Metode ini

perlu diterapkan karena sangat sedikit single fasies yang bisa digunakan untuk menentukan

lingkungan pengendapan yang spesifik. Penentuan umur Formasi Muara Enim mengacu pada Tobing (2007) dan LKFT UGM (2013) yaitu Miosen Tengah sampai Miosen Atas. Sampel yang diambil di daerah penelitian tidak mendapati adanya fosil foraminifera, yang kemungkinan disebabkan sedikitnya pengaruh marine pada Formasi Muara Enim di daerah penelitian.

Berdasarkan dari asosiasi fasies yang ada, jalur Lubuk Napal A memiliki lingkungan

pengendapan delta plain. Hal ini dicirikan oleh terbentuknya lapisan batubara yang dapat

terbentuk dari akumulasi gambut dan mengalami penimbunan. Endapan serpih yang tebal mengindikasikan lingkungandelta plainpadainterdistributary areayang terbentuk dari energi yang rendah (Walker, 1984). Serpih karbonan bisa terbentuk dari endapan rawa yang dalam

hal ini adalah interdistributary area yang memiliki kedalaman yang dalam sehingga dapat

menghasilkan endapan serpih karbonan. Lingkungan ini tidak dipengaruhi air laut melainkan dari sungai distributary channel delta (Allen & Chambers, 1998). Hal ini dapat dilihat dari

terbentuknya sisipan batupasir yang diinterpretasikan terbentuk dari endapan crevasse splay

akibat sungai yang banjir pada masa itu.

Jalur Lubuk Napal B memiliki asosiasi fasises yang mencirikan lingkungan Lower Delta

Plain. Hal ini dicirikan oleh adanya lapisan batubara pada bagian bawah, namun semakin ke atas endapan yang terbentuk semakin mengkasar, yaitu batu pasir. Hal ini diinterpretasikan

endapan delta plain yang masih mendapat pengaruh air laut (Allen & Chambers, 1998).

Sisipan batupasir diantara serpih mengindikasikan endapan crevasse splay yang terjadi saat

sungai mengalami pembanjiran sehingga deposit sedimen yang lebih kasar terendapkan diantara serpih yang telah terbentuk. Struktur gradasi normal yang ada pada batupasir pada bagian atas mengindikasikan pengaruh air laut transgresi – regresi sehingga menyebabkan perulangan gradasi pada bagian atas. Jalur Lubuk Napal C memiliki lingkungan pengendapan Delta Front. Lingkungan ini dicirikan oleh asosiasi fasies batubara-batupasir gradasi terbalik-batupasir massif (Allen & Chambers, 1998). Batubara yang terbentuk pada bagian bawah diinterpretasikan terbentuk saat lingkungan ini masih delta plain yang tidak dipengaruhi air

dipengaruhi oleh air laut karena terbentuknya endapan batupasir masif mencirikan energi pengendapan yang stabil (Allen & Chambers, 1998). Jadi dapat disimpulkan jalur Lubuk

Napal A – B – C secara lateral memiliki perubahan lingkungan pengendapan Delta Plain –

Lower Delta Plain – Delta Front (mouth bar).

Jalur Tebing Tinggi memiliki asosiasi fasies yang mencirikan lingkungan Delta Front.

Endapan batupasir masif yang tebal, dan adanya sisipan serpih mengindikasikan fase transgresif – regresif dari air laut sehingga menghasilkan endapan ini (Allen & Chambers, 1998). Perubahan energi pengendapan juga terekam dari struktur gradasi terbalik yang ada pada bagian tengah fasies ini. Perubahan dari batupasir gradasi terbalik kemudian menjadi

serpih mengindikasikan adanya hydraulic jump atau perubahan energi secara mendadak

(Selley,2000). Diperkirakan energi pengendapan serta suplai sedimen dari batupasir saat mencapai puncaknya kemudian diintervensi secara mendadak oleh kenaikan muka air laut (fase transgresif) yang tidak lama hingga endapan serpih yang terbentuk setebal 2 – 4 m. Endapan batupasir di atas serpih yang cukup tebal diinterpretasikan sebagai fase regresif dari lingkungan ini untuk waktu yang cukup lama (Allen & Chambers, 1998). Jalur Babat A

memiliki asosiasi fasies yang mencirikan lingkungan Delta Front. Sama seperti pada jalur

Tebing Tinggi, namun pada jalur Babat A ini batupasir yang terbentuk lebih tipis dibanding pada jalur Tebing Tinggi. Hal ini mengindikasikan pengaruh air laut dari fase regresif – transgresif membentuk endapan di jalur ini. Selain itu pada bagian bawah dengan kedudukan yang sejajar dijumpai batubara yang memiliki ketebalan 1 – 3 m yang terbentuk dari endapan gambut di sekitar delta front ini (Allen & Chambers, 1998). Jalur Babat B memiliki asosiasi

fasiesLower Delta Plainyang dicirikan oleh endapan batupasir pada bagian bawah dan serpih

pada bagian atas. Batupasir tipis pada bagian bawah ini diperkirakan berasal dari endapan pasir yang terjadi saat fase regresif. Serpih yang terbentuk bagian atas sebagian adalah karbonan yang mencirikan delta plain pada bagianinterdistributary area(Allen & Chambers, 1998).

Dinamika Sedimentasi

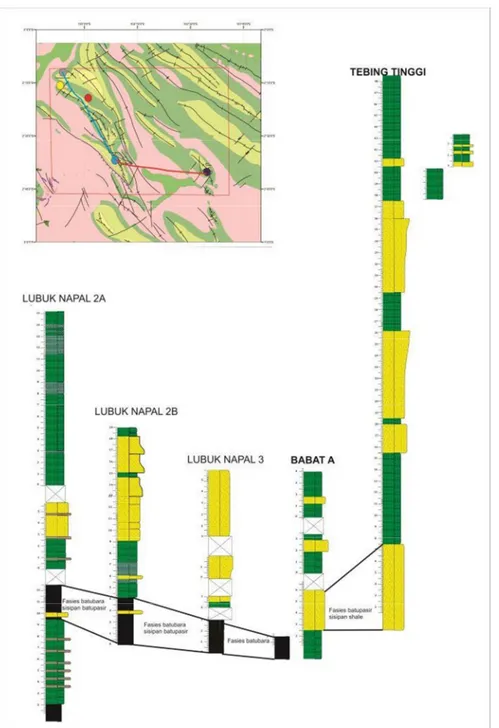

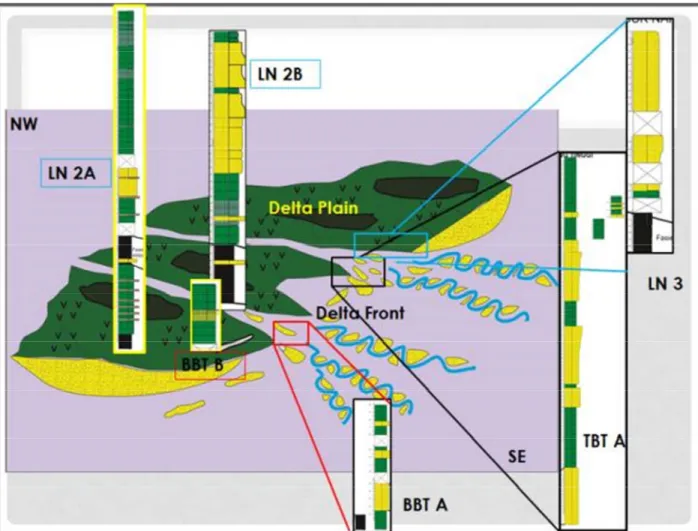

Dinamika sedimentasi secara lateral dapat dilihat dari korelasi pada Gambar 9. Secara

vertikal, Jalur Lubuk Napal A memiliki energi pengendapan yang rendah dengan suplai sedimen yang relatif stabil dan dicirikan oleh endapan yang menghalus ke atas. Jalur Lubuk Napal B memiliki energi pengendapan yang semakin ke atas semakin bertambah dengan suplai sedimen yang juga bertambah, dicirikan oleh pola mengkasar ke atas. Jalur Lubuk Napal C memiliki energi pengendapan yang relatif tinggi dan cenderung stabil dengan suplai sedimen yang tetap. Dicirikan oleh pola mengkasar ke atas kemudian terbentuk batupasir yang tight. Jalur Babat A memiliki energi pengendapan yang berubah-ubah yang dicirikan oleh perselingan serpih – batupasir. Jalur Tebing Tinggi hampir mirip dengan jalur Babat A, namun endapan yang terbentuk lebih tebal dengan variasi energi yang tinggi sehingga terbentuk perselingan serpih – batupasir. Secara umum jalur ini memiliki pola mengkasar ke atas namun pada bagian atas kembali menghalus. Secara lateral, perubahan lingkungan pengendapan dari

arah barat laut – tenggara (Lubuk Napal – Tebing Tinggi – Babat) adalah Delta Plain – Delta

Front – Shoreface secara gradual.Pola sedimentasi didominasi pola mengkasar ke atas yang

menunjukkan seri regresi, prograding delta (Allen & Chambers, 1998). Sedimen penyusun

mengalami perubahan dari serpih hingga batupasir yang menunjukkan ukuran butir yang semakin kasar. Proses transportasi relatif seragam (subrounded – subangular) menunjukkan

proses sedimentasi yang belum jauh dari sumber. Perubahan ukuran butir juga menunjukkan suplai sedimen yang semakin melimpah ke arah barat laut (Gambar 10).

Kesimpulan

Antiklinorium Sepintun di daerah peneltian telah menyingkap formasi Muaraenim di sisi tenggara dan barat laut Formasi Air Benakat. Litologi Formasi Muaraenim di daerah penelitian tersusun oleh serpih, batupasir, dan sedikit batubara. Asosiasi fasies dari litologi yang

tersingkap di permukaan tersebut menunjukkan lingkungan pengendapan berupaDelta Plain–

Shorefacedi daerah Lubuk Napal dan Delta Plain– Delta Frontdi daerah Tebing Tinggi dan Babat. Secara umum Formasi Muaraenim dari bagian bawah ke atas mengalami suksesi mengkasar ke atas, menunjukkan seri regresi pada lingkungan delta plain, delta front-shoreface.

Secara lateral, dari Lubuk Napal - Sepntun (Barat Laut) menuju ke Bingin Teluk - Babat

(Tenggara) lingkungan pengendapan berubah dari Delta Plainmenjadidelta front-Shoreface.

Berdasarkan perkembangan tersebut, maka disimpulan bawah arah sedimentasi selama Miosen Atas bergerak dari relatif Barat Laut (daerah proksimal) menuju Tenggara (distal).

Daftar Pustaka

Allen, G.P & Chambers, J.L.C., 1998,Sedimentation in modern and Miocene Mahakam Delta,

Indonesian Petroleum Association, 236p.

Arso, S.W., 2011, Kandungan gas metana batubara daerah Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,Bulletin Sumber Daya Geologi, Vol. 6. No.1., pp. 41-49.

Boggs, S, Jr., 2006, Principles os sedimentology and stratigraphy, 4th Ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 662p.

Boyd, J.D., & Peacock, S.G., 1986, Sedimentological Analysis of A Miocene Deltaic Systems: Air Benakat and Muaraenim Formations, Central Merangin Block, South Sumatra, Proceeding Indonesia Petroleum Association – 15th Annual Convention & Exhibition,pp. 245-258.

Busch, D.A., 1971, Genetic units in delta prospecting. Bull. American Association of

Petroleum Geologists, 55, 1137-1154.

De Coaster, 1974, The Geology of the Central and South Sumatera Basin, Proceeding

Indonesia Petroleum Association – 3rdAnnual Convention. pp.77-105.

Gafoer, S., Burhan, G., Purnomo, J., 1995, Peta Geologi Lembar Palembang Sumatera

Selatan, Puslitbang Geologi dan IAGI Pusat, Bandung.

Fitrianto, T., Saputra, H.N., Syam, B & Herupurwanto, A., 2012, The origin, distribution and prediction of CO2 in South Sumatera, a case study: Jabung Block and Surrounding Area, Proceeding Indonesia Petroleum Association – 36thAnnual Convention, IPA12-G-025. Ginger, D. & Fielding, K., 2005, The petroleum system and future potential of the South

Sumatra Basin. Proceeding Indonesia Petroleum Association – 13th Annual Convention & Exhibition. pp.67-75.

Hartanto, K., Widianto, E. & Safrizal, 1991, Hydrocarbon Prospect Related to the Local

Unconformities of The Kuang Area, South Sumatra Basin, Proceeding Indonesia

Petroleum Association – 20th Annual Convention. IPA 91-11.09.

Kesumajana, A.H.P., Noeradi, D., Sapiie, B & Priono, A., 2010, Proceeding Indonesia

Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik (LKFT) UGM, 2013, Reservoir and source rock study of Merangin III Area,Final Report to Cooper Energy Merangin III Ltd, Tidak diterbitkan.

Miall, A., (1996), The geology of fluvial deposits: Sedimentary facies, basin analysis and

petroleum geology, Springer, Toronto, 582p.

Muksin, N., Yusme, D., Waren, R., Werdaya, A & Djuheni, D., 2012, Regional Depositional environment model of Muara Enim Formation and its significant implication for CBM

prospectivity in South Sumatra Basin, Indonesia, AAPG International Convention and

Exhibiton, Singapore, 16-19 September 2012, Article #80272.

Selley, R.C., 1985, Ancient Sedimentary Environments, 3rd edition, Chapman and Hall,

London, 317p.

Selley, R. C., 2000,Applied sedimentology, 2ndEd. Academic Press, San Francisco, 523p.

Suwarna, N., Suharsono, Gafoer, S., Amin, T.C., Kusnama & Hermanto, B., 1992, Peta

Geologi Lembar Sarolangun, Sumatera,Puslitbang Geologi dan IAGI Pusat, Bandung. Tobing, S.M., 2007, Survei Pendahuluan Potensi Gas Dalam Batubara Daerah Tamiang

Kabupaten Musi Banyuasin, propinsi Sumatera Selatan, Proceeding Pemaparan Hasil

Kegiatan Lapangan dan Non Lapangan, Pusat Sumber Daya Geologi.

Walker, R.G., 1984, General introduction: facies, facies sequences and facies models, in

Walker, R.G., ed., Facies models,2nd ed., Geological Association of Canada, Geoscience

Gambar 1.Lokasi Penelitian terletak di daerah Kabupaten Sekayu, sekitar 100 Km sebelah barat kota Jambi. Lubuk Napal, Sepintun, Bingin dan Babat adalah nama desa dan kecamatan.

Gambar 2.Struktur Geologi daerah Penelitian Suwarna dkk., (1992). Struktur utama berupa anticlinorium berarah Barat Laut-Tenggara yang terpotong oleh beberapa sesar turun dan mendatan. Litologi utama yang tersingkap adalah Formasi Air Benakat (hijau muda), Muara

Gambar 9.Korelasi jalur Lubuk Napal – Babat – Tebing Tinggi, dengan persebaran batubara sebagai marker bed. Suksesi di atas batubara umumnya berupa perselingan batupasir dengan

sisipan serpih, sedangkan di bagian bawah berupa perselingan serpih dengan sisipan pasir tipis.

Gambar 10.Lingkungan Pengendapan dan Litofasies tiap jalur. Menunjukkan bahwa satuan batuan di daerah penelitian umumnya berkisar antara delta plain sampai delta front, yang