5

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai-sungai utama (Asdak, 1995).

2.1 Fisiografi Regional

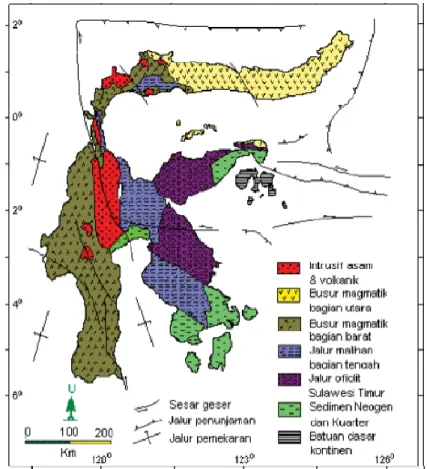

Secara fisiografi, menurut Van Leeuwen (1994), Sulawesi dapat dibagi menjadi empat mandala geologi (Gambar 2.1), yaitu:

1. Mandala Barat (West & North Sulawesi Volcano-Plutonic Arc) sebagai jalur magmatik (Cenozoic Volcanics and Plutonic Rocks) yang merupakan bagian ujung timur Paparan sunda.

2. Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia.

3. Mandala Timur (East Sulawesi Ophiolite Belt) berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen.

4. Banggai–Sula dan Tukang Besi Continental fragments kepulauan paling timur Banggai-Sula dan Buton merupakan pecahan benua yang berpindah ke arah barat karena strike-slip faults dari New Guinea.

Daerah penelitian termasuk ke dalam Mandala Sulawesi Tengah atau merupakan bagian dari Busur magmatik bagian barat Sulawesi Tengah, yang didominasi oleh batuan volkanik Tersier – Kuarter serta batuan-batuan sedimen.

Gambar 2.1 Pembagian mandala Sulawesi (Van Leeuwen, 1994)

2.2 Stratigrafi Regional

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum beberapa formasi yang erat hubungannya dengan stratigrafi daerah penelitian untuk diuraikan dari satuan yang tua ke yang lebih muda.

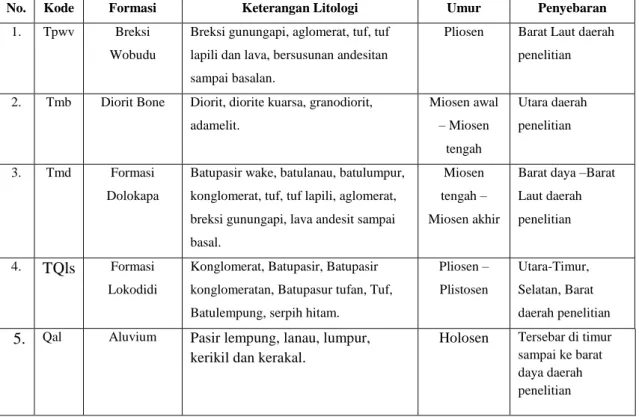

Berdasarkan Peta Geologi Regional Lembar Tilamuta (Sukido dkk., 1993), stratigrafi regional daerah penelitian terdiri dari 5 formasi. Secara umum, formasi-formasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Formasi batuan DAS (S Bachri, Sukido D Sukarna dan N Ratman, 1993)

No. Kode Formasi Keterangan Litologi Umur Penyebaran

1. Tpwv Breksi Wobudu

Breksi gunungapi, aglomerat, tuf, tuf lapili dan lava, bersusunan andesitan sampai basalan.

Pliosen Barat Laut daerah penelitian

2. Tmb Diorit Bone Diorit, diorite kuarsa, granodiorit, adamelit. Miosen awal – Miosen tengah Utara daerah penelitian 3. Tmd Formasi Dolokapa

Batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basal.

Miosen tengah – Miosen akhir

Barat daya –Barat Laut daerah penelitian

4. TQls Formasi Lokodidi

Konglomerat, Batupasir, Batupasir konglomeratan, Batupasur tufan, Tuf, Batulempung, serpih hitam.

Pliosen – Plistosen

Utara-Timur, Selatan, Barat daerah penelitian 5. Qal Aluvium Pasir lempung, lanau, lumpur,

kerikil dan kerakal.

Holosen Tersebar di timur sampai ke barat daya daerah penelitian

2.3 Morfometri DAS

Aspek kuantitatif dari suatu bentuklahan disebut dengan morfometri. Selain itu morfometri DAS dapat diartikan sebagai nilai kuantitatif pada jaringan sungai (Van Zuidam, 1985). Pada umumnya, morfometri DAS sangat berkaitan dengan kondisi geomorfologi, batuan, dan iklim suatu daerah. Adapun unsur-unsur morfometri DAS seperti :

2. Bentuk DAS,

3. Orde dan tingkat percabangan sungai, 4. Kerapatan sungai, dan

5. Pola pengaliran.

2.3.1 Luas, Panjang, dan Lebar DAS

Setiap daerah memiliki luas, panjang, dan lebar DAS yang berbeda-beda. Dengan melakukan pengukuran pada daerah yang akan diteliti melalui peta topografi, kita dapat memperkirakan luas daerah sungai (Sosrodarsono dan Takeda, 2003; dalam Hidayah, 2008). Tentunya ini akan berkaitan dengan bentuk DAS tersebut. Bentuk DAS umumnya memiliki bentuk sempit memanjang dan bentuk melebar. Kedua jenis bentuk ini, nantinya akan mempengaruhi bentuk hidrografi aliran sungai.

2.3.2 Bentuk DAS

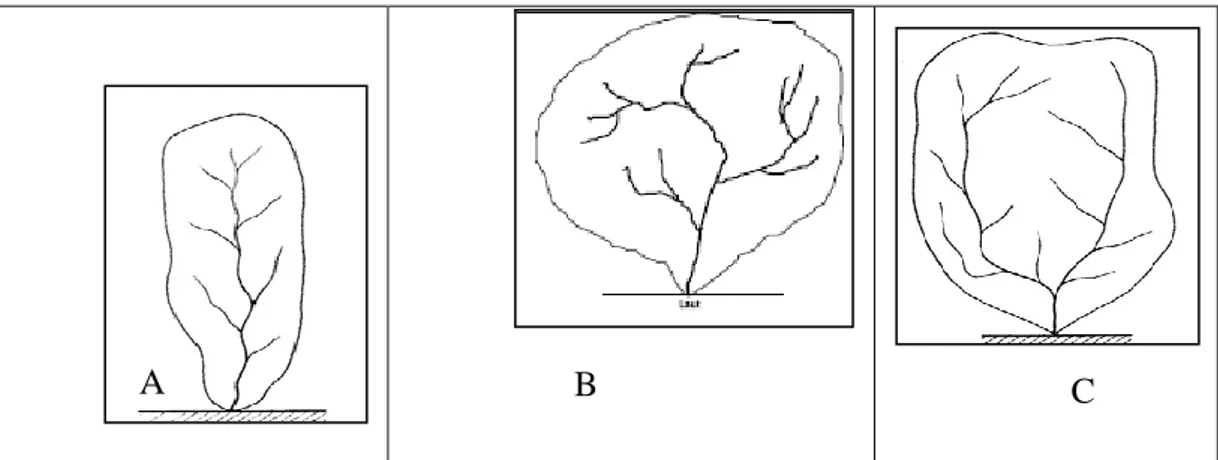

Koefisien bentuk DAS dapat ditentukan berdasarkan perbandingan antara luas DAS dan kuadrat panjang sungai utama (Sosrodarsono dan Takeda, 1977). Sosrodarsono dan Takeda membagi bentuk DAS secara umum menjadi 4 tipe, yaitu:

1. Bentuk DAS bulu burung, yaitu DAS yang memiliki jalur anak sungai di kiri dan kanan sungai utama yang kemudian mengalir menuju sungai utama.

2. Bentuk DAS radial, yaitu DAS yang bentuknya menyerupai kipas atau lingkaran dengan banyak anak sungai yang menuju ke satu titik.

3. Bentuk DAS paralel, yaitu DAS yang bentuknya memiliki dua jalur aliran sungai relative sejajar kemudian bersatu di bagian hilir, banjir kemungkinan dapat terjadi di titik pertemuan anak sungai. 4. Bentuk DAS kompleks, yaitu DAS yang memiliki beberapa bentuk

DAS seperti di atas.

Gambar 2.2 Berbagai macam bentuk DAS; A. Bentuk DAS bulu burung; B. Bentuk DAS radial; C. Bentuk DAS paralel (Ramdan, 2006).

2.3.3 Orde dan Tingkat Percabangan Sungai

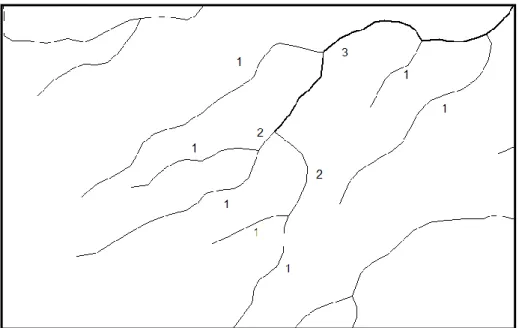

Perhitungan kuantitatif pengklasifikasian DAS harus memerhatikan penentuan orde dan tingkat percabangan sungai. Orde sungai merupakan posisi percabangan alur sungai terhadap induk sungai dalam suatu DAS . Metode Strahler (1957) menjelaskan bahwa, segmen

yang tidak memiliki percabangan merupakan orde pertama (orde 1). Pertemuan dua segmen orde pertama terbentuk orde kedua (orde 2), dan seterusnya. Setiap segmen dapat ditempel oleh orde dengan nilai yang lebih kecil namun tidak akan mengubah atau meningkatkan nilai ordenya.

Gambar 2.3 Penentuan orde sungai Metode Strahler

Tingkat percabangan sungai (bifurcation ratio) merupakan angka atau indeks yang ditentukan berdasarkan jumlah alur sungai suatu orde.

2.3.4 Kerapatan Pengaliran (Drainage Density)

Kerapatan pengaliran merupakan sebuah indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai dalam suatu daerah pengaliran. Kerapatan pengaliran yang besar pada umumnya ditemukan pada daerah yang memiliki jenis tanah relatif mudah tererosi atau kedap air sedangkan

kerapatan pengaliran yang rendah pada umumnya ditemukan pada daerah yang memiliki jenis tanah relatif tahan erosi dan tidak kedap air.

2.3.5 Pola Pengaliran

Kumpulan suatu jaringan pengaliran di suatu daerah yang dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh curah hujan disebut dengan pola pengaliran. Alur pengaliran berhubungan erat dengan jenis batuan, struktur geologi, kondisi erosi, dan sejarah bentuk bumi.

2.4 Morfotektonik DAS

Menurut Doornkamp (1986), Morfotektonik merupakan karakter bentangalam yang berhubungan dengan tektonik. Proses tektonik yang terjadi dalam bumi, dapat menghasilkan bentangalam di permukaan bumi. Fenomena tektonik pada skala lokal dan regional dapat dikenali dari beberapa bentangalam yang khas seperti gawir, lembah, kelurusan perbukitan, kelurusan sungai, pola pengaliran sungai, dan sebagainya (Doornkamp, 1986).

Sinusitas muka gunung (Smf) dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang muka gunung (Lmf) dan panjang proyeksi muka gunung ke bidang datar (Ls) (Bull dan McFadden, 1977; dalam Doornkamp, 1986).

Karakteristik DAS dan pola pengaliran merupakan aspek geomorfologi yang menjadi salah satu objek penelitian kajian morfotektonik. Bentuk pola aliran masa sekarang, dihasilkan dari pergerakan tektonik di masa lampau yang dihubungkan dengan struktur geologi. Pelapukan dan erosi yang terjadi secara

terus menerus merupakan salah satu bukti telah terbentuknya bentang alam yang dikontrol tektonik.

Hubungan tektonik dengan nilai karakteristik morfometri dapat membantu interpretasi penentuan daerah yang terpengaruh struktur geologi.

Cooke dan Mortimer (1971; dalam Doornkamp, 1986) mengemukakan bahwa respon kanal aliran atau pengaliran juga dapat dipengaruhi oleh tektonik. Perubahan pola sungai juga dapat menunjukkan kaitannya dengan tektonik (Teale, 1950; dalam Doornkamp, 1986).

Karakteristik morfometri DAS di suatu daerah dapat menjadi salah satu parameter penting dalam kajian morfotektonik. Karakteristik DAS itu sendiri dapat diidentifikasi salah satunya menggunakan foto udara yang dapat menjelaskan keadaan deformasi suatu daerah. Pola kelurusan yang semakin banyak dan saling berpotongan menjadi indikasi bahwa daerah tersebut rentan terhadap proses deformasi. Pola kelurusan yang terdapat pada suatu daerah, baik kelurusan punggungan maupun sungai dapat menjadi indikasi adanya kontrol tektonik.

2.5 Pola Struktur Geologi Regional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geotektonik berada pada pertemuan tiga lempeng yang dikenal dengan triple junction, ketiga lempeng tersebut yaitu: lempeng Samudera Hindia-Australia, lempeng Benua Eurasia dan lempeng Samudera Pasifik.

Pulau Sulawesi khususnya daerah penelitian memerlihatkan keadaan struktur geologi yang kompleks. Hal ini disebabkan karena Pulau Sulawesi banyak mendapat pengaruh dari pertemuan berbagai lempeng benua dan samudera tersebut. Kerumitan tektonik Pulau Sulawesi ini ditafsirkan sebagai hasil pemekaran kerak bumi yang disebabkan oleh gerak lempeng Australia dan Hindia ke utara dan lempeng Pasifik ke Barat, yang keduanya membentur lempeng Eurasia.

Secara regional orogenesa pada Pulau Sulawesi mulai berlangsung sejak Zaman Trias, terutama pada Mandala Banggai – Sula yang merupakan Mandala Tertua, sedangkan pada Mandala Geologi Sulawesi Timur dimulai pada Kapur Akhir atau Awal Tersier. Perlipatan yang kuat menyebabkan terjadinya sesar anjak yang berlangsung pada Miosen Tengah pada Lengan Timur Sulawesi dan dibagian tengah dari Mandala Geologi Sulawesi Barat, diwaktu yang bersamaan suatu transgresi lokal berlangsung pada Lengan Tenggara Sulawesi dan suatu aktifitas vulkanik terjadi pada Lengan Utara dan Selatan (Sukamto, 1975).

Fase orogenesa Intra Miosen terlihat menonjol pada beberapa tempat, terutama pada Mandala Sulawesi Barat bagian Tengah, sedangkan orogenesa sebelum Intra Miosen mungkin terjadi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah Eosen. Orogenesa Larami terjadi pada Kapur Akhir hingga Miosen Awal, mengangkat dan melipat endapan Mesozoikum dan sedimen tua lainnya, kemudian terhenti oleh pengaruh gerakan horizontal dan menyebabkan terjadinya berbagai sesar sungkup berarah utara-selatan atau tepatnya utara barat laut - selatan menenggara. Gaya horizontal terhenti dan disusul oleh terbentuknya sesar bongkah yang

menyebabkan terban maupun sembul. Perlipatan yang kuat diikuti oleh sesar sungkup yang terjadi pada Miosen Tengah pada bagian tengah dari Mandala Sulawesi Barat, melipat batuan pada Formasi Latimojong dan Formasi Toraja kemudian tersesarkan.

Pada Pliosen - Plistosen berbagai terban dan sembul dipengaruhi oleh adanya sesar geser berarah barat laut-tenggara yang searah dengan pergerakan sesar Palu- Koro di Sulawesi Tengah (Simandjuntak, 1986; dalam Peta Geologi Pasangkayu, Sulawesi, 1993). Sesar ini diperkirakan masih aktif, arah gerak sesar Palu-Koro memperlihatkan kesamaan gerak dari jalur Sesar Matano dan jalur Sesar Sorong dan pola sesar sungkupnya memperlihatkan arah yang konsekwen terhadap Mandala Banggai-Sula. Kemudian akibat dari lempeng Asia yang bergerak dari arah barat laut menyebabkan terbentuknya jalur penunjaman Sulawesi Utara hingga pergerakan dari Sesar Palu-Koro masih aktif. Adapun kelanjutan dari Sesar Palu-Koro disebut Sesar Tempe, disebabkan karena sesar tersebut melalui Danau Tempe. Bidang geser Plio-Plistosen memotong bidang geser yang berarah Utara-Selatan, dengan perbedaan bahwa dari kedua bidang geser di Sulawesi Tengah dianggap seumur, sedangkan di Sulawesi Selatan dianggap memiliki umur yang berbeda, yakni masing-masing Miosen Bawah dan Plio-Plistosen.