PEMANTAUAN KUALITAS UDARA

BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU, RIAU

Disusun Oleh : INEZ CARISSA ABYATI

21080111130072

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

iii

JL. Prof. H. Sudarto, SH Tembalang, Semarang, Indonesia, 50275 email: inezcarissa@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dan industri yang terjadi di Indonesia dan di dunia tidak terlepas dari peranan minyak bumi sebagai sumber daya energi. Pemanfaatan minyak bumi sebagai sumber daya energi saat ini masih menjadi peranan utama dari pemanfaatan minyak bumi, seperti di Indonesia. Akan tetapi, proses produksi maupun proses pengolahan minyak bumi dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung apabila tidak dikelola dengan manajemen yang baik salah satunya yaitu potensi timbulnya pencemaran udara. Pemantauan kualitas udara dilakukan sacara rutin guna mengetahui apakah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kegiatan pemantauan kualitas udara meliputi pemantauan kualitas emisi dan pemantauan kualitas udara ambien. Sumber emisi di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau berasal dari flare stack yang terdapat di Gathering Station dan generator yang terdapat di wilayah camp. Pemantauan kualitas udara emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Pemantauan kualitas udara ambien mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Hasil pengukuran kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu sebagai bahan evaluasi pengendalian pencemaran udara.

Kata Kunci : Pemantauan Kualitas Udara, Pencemaran Udara, Minyak dan Gas Bumi

Abstract

[Air Quality Monitoring (Case Study: BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau )] Development of technology and industry in Indonesia and in the world is inseparable from the role of petroleum as an energy resource. Utilization of petroleum as an energy resource is still a major part of the use of petroleum, such as in Indonesia. However, the process of production and processing of oil can lead to potential contamination of the environment, either directly or indirectly if not managed with good management one of which is the potential for air pollution. Air quality monitoring conducted regularly to determine whether the exploration and exploitation of petroleum has a bad impact on the environment and human health. Air quality monitoring activities include monitoring the quality of emissions and ambient air quality monitoring. Emission sources at BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, Riau derived from the flare stack in Gathering Station and generator located in the camp. Emission air quality monitoring refers to the Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 of 2009 on Quality Standard for Stationary Source Emissions for Business and / or the Oil and Gas Activities. Ambient air quality monitoring refers to Peraturan Pemerintah No. 41 of 1999 on the National Ambient Air Quality Standards. Results of air quality measurements compared to standard quality as an evaluation of air pollution control. Keywords : Air Pollution Control, Air Pollution, Oil and Gas

iv

berjudul “Pemantauan Kualitas Udara di BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau. Selama penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan laporan kerja praktek ini.

2. Rasulullah SAW atas segala panutan yang luar biasa.

3. Dr. Ir. Syafrudin, CES, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro.

4. Pertiwi Andarani, ST, Meng selaku koordinator Kerja Praktek.

5. Dr. Haryono Setio Huboyo, ST. MT. selaku dosen pembimbing kerja praktek.

6. Orang tua dan keluaga atas doa, dukungan, dan semangatnya.

7. Harry Winata dan Errol Prihatino, selaku pembimbing lapangan Kerja Praktek

8. Segenap pimpinan, staf, dan karyawan Departemen HSE BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau yang telah banyak membantu selama pelaksanaan Kerja Praktek.

9. Khairunnisa Novery partner Kerja Praktek dan teman-teman seperjuangan Kerja Praktek di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau. 10. Teman-teman angkatan 2011 dan kakak tingkat atas semua bantuan dan

kerjasamanya.

Dalam laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang membangun dalam usaha perbaikan di masa mendatang.

Semarang, Mei 2015

v

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1. Latar Belakang ... I-1 1.2. Dasar Paksanaan Kerja Praktek ... I-2 1.3. Tujuan Kerja Praktek ... I-2 1.4. Ruang Lingkup Kerja Praktek ... I-2 1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek ... I-3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... II-1 2.1. Definisi Pencemaran Udara... II-1 2.2. Jenis Pencemaran Udara ... II-1 2.2.1. Partikulat ... II-2 2.2.2. Sulfur Oksida ... II-3 2.2.3. Nitrogen Oksida ... II-4 2.2.4. Karbon Monoksida ... II-5 2.2.5. Ozon dan Oksigen Fotokimia ... II-5 2.2.6. Amonia ... II-6 2.2.7. Hidrogen Sulfida ... II-6 2.3. Kegiatan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi ... II-7 2.4. Emisi Industri Minyak dan Gas Bumi ... II-8 2.5. Faktor Pengaruh Penyebaran Polusi Udara ... II-8 2.5.1. Proses Penyebaran ... II-9 2.5.2. Proses Pengenceran ... II-9 2.5.3. Proses Perubahan ... II-9

vi

2.6.2. Peraturan Perundangan... II-12 2.6.3. Teknologi Pengendalian Pencemaran ... II-12 2.7. Pemantauan Kualitas Udara ... II-13 2.7.1. Pemantauan Kualitas Udara Emisi ... II-14 2.7.2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien ... II-15 2.8. Pengendalian Emisi Gas Buang ... II-18 2.8.1. Sistem Flare ... II-18 2.9. Baku Mutu Kualitas Udara ... II-20 2.9.1. Baku Mutu Kualitas Udara Emisi ... II-21 2.9.2. Baku Mutu Kualitas Udara Ambien ... II-22 BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK ... III-1 3.1. Tujuan Operasional ... III-1 3.2. Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek ... III-2 3.2.1. Tahap Persiapan Kerja Praktek ... III-3 3.2.2. Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek ... III-3 3.2.3. Tahap Penyusunan Laporan ... III-4 3.3. Metode Pengumpulan Data ... III-4 3.3.1. Metode Pengumpulan Data Primer ... III-4 3.3.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder ... III-5 3.4. Teknik Analisis Data ... III-5 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ... IV-1 4.1. Profil Perusahaan ... IV-1 4.1.1 Sejarah BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu ... IV-1 4.1.2 Lokasi Perusahaan dan Lapangan ... IV-1 4.1.3 Identitas Perusahaan ... IV-2 4.1.4 Visi, Misi, dan Kebijakan Perusahaan ... IV-2 4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan ... IV-4 4.1.6 Wilayah Kerja Perusahaan ... IV-8

vii

4.1.10 Proses Produksi Minyak ... IV-11 4.1.11 Unit-unit Proses Produksi ... IV-14 4.1.12 Pencapaian Perusahaan ... IV-23 4.1.13 Dampak Lingkungan Kegiatan Perusahaan ... IV-23 4.2 Sistem Pemantauan Kualitas Udara BOB PT. Bumi Siak Pusako –

Pertamina Hulu... IV-25 4.2.1 Sistem Pemantauan Kualitas Udara Emisi ... IV-25 4.2.2 Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien ... IV-25 BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN ... V-1 5.1. Sumber Pencemaran Udara di Perusahaan ... V-1 5.2 Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara ... V-4 5.2.1 Sistem Pengelolaan Kualitas Udara ... V-4 5.2.2 Sistem Pemantauan Kualitas Udara ... V-5 5.2.3 Parameter Pemantauan ... V-5 5.3 Sistem Pengukuran Kualitas Udara ... V-8 5.4 Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara ... V-8 5.4.1 Analisa Hasil Pemantauan Emisi ... V-8 5.4.2 Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien... V-12 BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan ... VI-1 6.2 Saran ... VI-1

viii

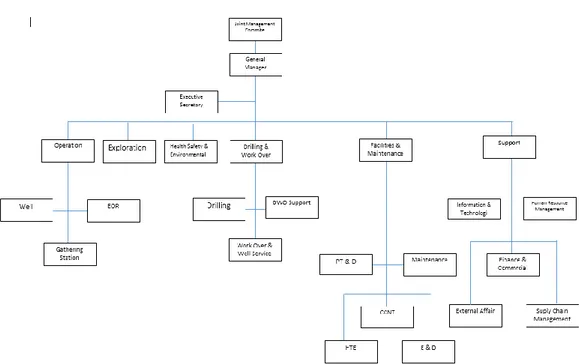

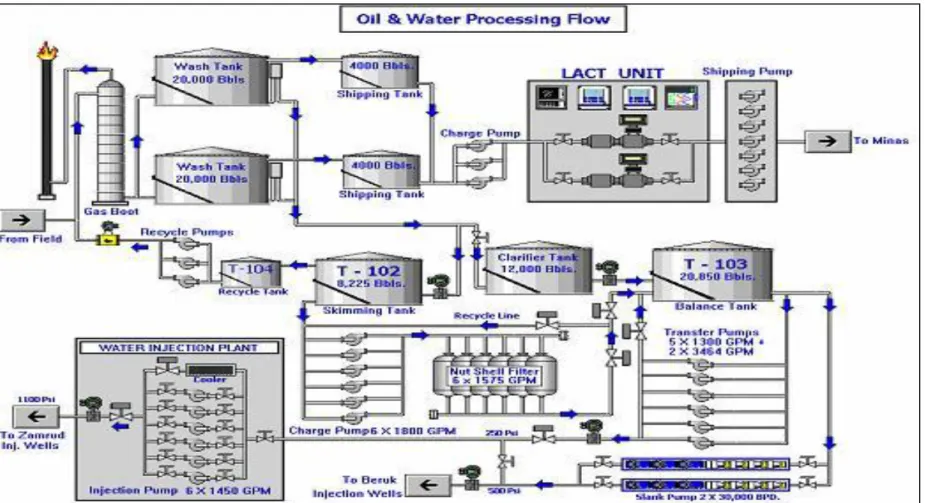

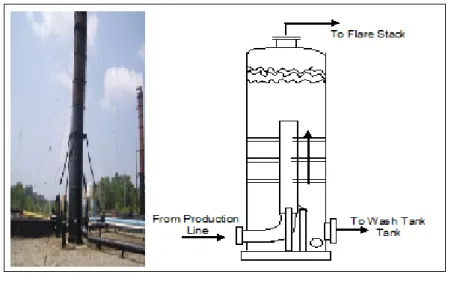

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan ... IV-5 Gambar 4.2 Struktur Departemen HSE... IV-6 Gambar 4.3 Wilayah Kerja Perusahan ... IV-8 Gambar 4.4 Pembagian Wilayah Kerja Perusahaan ... IV-9 Gambar 4.5 Skema Produksi Gathering Station Zamrud ... IV-12 Gambar 4.6 Gas Boot ... IV-14 Gambar 4.7 Wash Tank ... IV-15 Gambar 4.8 Shipping Tank ... IV-16 Gambar 4.9 Charge Pump ... IV-17 Gambar 4.10 LACT Unit (Lease Acquisition Custody Transfer) ... IV-17 Gambar 4.11 Flare Stack ... IV-18 Gambar 4.12 Skimming Tank ... IV-19 Gambar 4.13 Recycle Tank ... IV-20 Gambar 4.14 Charge Pump ... IV-20 Gambar 4.15 Filter Unit ... IV-21 Gambar 4.16 Balance Tank ... IV-22 Gambar 5.1 Gas Boot Gathering Staion Zamrud ... V-2 Gambar 5.2 Flare Stack Gathering Station Pusaka dan Zamrud... V-2 Gambar 5.3 Flare Stack dan Gas Boot ... V-3 Gambar 5.4 Generator Camp Zamrud... V-4 Gambar 5.5 Pengukuran Opasitas ... V-9

ix

Tabel 2.2 Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran dari Unit Suar Bakar .... II-22 Tabel 2.3 Baku Mutu Udara Ambien Nasional ... II-22 Tabel 3.1 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek... III-1 Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data Primer ... III-4 Tabel 3.3 Metode Pengumpulan Data Sekunder ... III-5 Tabel 4.1 Kapasitas Produksi dan Injeksi Lapangan Minyak ... IV-13 Tabel 5.1 Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran dari Mesin Pembakaran

Dalam...V-6 Tabel 5.2 Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran dari Unit Suar Bakar ... V-7 Tabel 5.3 Baku Mutu Udara Ambien Nasional ... V-7 Tabel 5.4 Metode Pengukuran Parameter Kualitas Udara ... V-8 Tabel 5.5 Hasil Pemantauan Opasitas ... V-9 Tabel 5.6 Karakteristik Crude Oil ... V-10 Tabel 5.7 Hasil Pemantauan Emisi Generator ... V-11 Tabel 5.8 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter NO2 ... V-12

Tabel 5.9 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter SO2 ... V-12

Tabel 5.10 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter CO ... V-13 Tabel 5.11 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter

Partikulat ... V-14 Tabel 5.12 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter O3 ... V-14

Tabel 5.13 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter

Hidrokarbon ... V-15 Tabel 5.14 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Parameter Pb ... V-15

x Form Kerja Praktik 3

Surat Tugas Kerja Praktik

Surat Tugas Perpanjangan Kerja Praktik Surat Izin Kerja Prakik

Absensi Kerja Praktik Daftar Hadir Seminar Lembar Asistensi Sertifikat Kerja Praktik

Lampiran B

I-1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai manusia harus berusaha untuk selalu dinamis dalam berbagai bidang. Terkait dalam aspek pemenuhan kebutuhan hidup, sektor industri sebagai salah satu sarana penunjang semakin berkembang di berbagai kawasan. Pemanfaatan minyak bumi sebagai sumber daya energi saat ini masih menjadi peranan utama dari pemanfaatan minyak bumi, seperti di Indonesia.

Perkembangan teknologi dan industri yang terjadi di Indonesia dan di dunia tidak terlepas dari peranan minyak bumi sebagai sumber daya energi. Akan tetapi, proses produksi maupun proses pengolahan minyak bumi dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung apabila tidak dikelola dengan manajemen yang baik dan benar. Limbah padat, cair, dan gas timbul saat proses produksi berlangsung. Untuk gas sendiri, dari hasil pengeboran sumur produksi, yang keluar dari sumur tidak hanya berisi minyak bumi, namun mengandung fluida berupa air, minyak, dan gas. Gas yang berasal dari sumur produksi dan proses produksi harus dikelola dan dipantau nilainyaterkait mengenai dampaknya terhadap lingkungan.

BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau merupakan perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi yang telah menerapkan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara di wilayah operasi dan produksinya. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara dilakukan guna mengetahui apakah terjadinya penurunan kualitas udara di wilayah produksi akibat adanya kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi serta menentukan pengendaliannya. Dari kegiatan produksi yang dilakukan BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau terdapat gas yang kemudian dibakar di flare stack sebagai bentuk pengelolaan kuallitas udara udara. Oleh karena itu dilakukan studi mengenai pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau.

1.2 Dasar Pelaksanaan Kerja Praktek

Dasar dari pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek adalah : 1. Tri Dharma Peguruan Tinggi

- Pendidikan

- Penelitian

- Pengabdian Masyarakat

2. Kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

3. Mata kuliah kerja praktek yang harus diambil oleh mahasiswa.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari Kerja Praktek di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari sumber emisi pencemaran udara dan kualitas udara ambien di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau.

2. Untuk mengetahui dan mempelajari sistem Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Untuk dapat menganalisa hasil pengelolaan dan pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau.

1.4 Ruang Lingkup Kerja Praktek

Pembahasan di dalam laporan Kerja Praktek ini mempunyai lingkup khusus yaitu mengenai pengelolaan dan pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau meliputi :

1. Identifikasi sumber emisi udara dan kualitas udara ambien di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau.

2. Identifikasi pengelolaan dan pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau.

3. Membandingkan hasil pemantauan kualitas udara BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau dengan baku mutu yang ada.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di wilayah operasional BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Zamrud Area, Riau. Waktu pelaksanaan kerja KP berlangsung sejak 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015. Penulis di tempatkan di Departemen HSE (Health Safety Environment)

II-1 BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1. Definisi Pencemaran Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Selain itu, pencemaran udara juga didefinisikan sebagai masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara. Masuknya zat pencemar ke dalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap kebakaran hutan, akibat gunung berapi, debu meteorit, juga sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, baik akibat proses dekomposisi ataupun kebakaran serta kegiatan rumah tangga (Soedomo, 2001).

Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan atau gas yang masuk terdispersi ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya (Sugiarti, 2009).

2.2. Jenis Pencemaran Udara

Menurut Soedomo (2001 : 6) berdasarkan ciri fisiknya bahan pencemar udara dapat berupa :

1. Partikel (debu, aerosol, timah hitam) 2. Gas ( CO, NOx, SOx, H2S, Hidrokarbon)

2.2.1. Partikulat

Menururt Cooper and Alley (1994 : 45) bahwa partikulat di hasilkan oleh dua fundamental proses, yang pertama material handling processes seperti pemecahan atau menggillingan bijih seperti batu atau proses pengeringan material

dalam jumlah besar dapat menghasilkan debu yang halus. Proses yang selanjutnya adalah proses pembakaran dapat mengeluarkan partikel kecil dari abu yang tidak terbakar atau pembakaran arang yang tidak sempurna. Partikel di hasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan industry pemprosesan mineral .

Menurut Soedomo (2001: 140) partikulat merupakan pencemar udara yang paling prevalens. Partikulat berada di atmosfer dalam bentuk suspensi, yang terdiri atas partikel – partikel padat dan cair, yang berukuran kurang dari 100 mikron hingga kurang dari 0.01 mikron. Partikulat yang berukuran 10 mikron dan tergantung di udara ambien dapat memudarkan cahaya dan berperilaku seperti gas. Partikel – partikel kecil ini juga disebut dengan aerosol.

Menurut Hinds C.W (2000) disitasi oleh Huboyo dan Budihardjo (2008:19) beberapa istilah yang dapat menggambarkan partikulat berdasarkan pembentukan dan ukurannya adalah sebagai berikut:

1. Debu (dust)

Aerosol padat yang dibentuk akibat pemecahan mekanik material besar seperti dari crushing dan grinding. Ukuran partikelnya dari submikrometer sampai visibel. Coarse particle berukuran > 2,5 μm, Fine particle berukuran < 2,5 μm.

2. Fume

Aerosol padat yang dibentuk dari kondensasi uap atau gas hasil pembakaran. Ukuran partikelnya kurang dari 1 μm. Definisi ini berbeda dengan yang diketahui secara umum yang didasarkan pada adanya noxious contaminant. 3. Asap (Smoke)

Aerosol visible yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Ukuran partikelnya (padat atau cair) < 1 μm.

4. Kabut (Mist)

Aerosol cair yang terbentuk dari proses kondensasi atau atomisasi. Ukuran partikelnya antara submikrometer hingga 20 μm. Fog : Visible mist, smog : hasil reaksi fotokimia yang tercampur dengan uap air. Ukuran partikelnya kurang dari 1 atau 2 μm. Merupakan gabungan dari smoke dan fog.

Menurut Soedomo (2001:7) bahwa pencemaran udara pada dasarnya berbentuk partikel (debu, aerosol, timah hitam) dan gas (CO,NOx, SOx, H2S,

hidrokarbon). Udara yang tercemar dengan partikel dan gas ini daat menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkatannya dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran, dan komposisi kimiawinya. Gangguan tersebut terutama terjadi pada fungsi faal dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah, atau menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Pencemaran udara karena partikel debu biasanya menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti bronchitis khronis, emfiesma paru, asma bronchial, dan bahkan kanker paru.

Menurut Soedomo (2001 : 141) pencemaran partikulat dapat dikendalikan, hanya dari sumber pengemisinya dengan menggunakan beberapa macam metoda alternatif :

1. Penurunan Emisi Pada Sumbernya

2. Penghindaran Reseptor dari daerah yang tercemar

3. Alat control partikulat seperti : Baghouse, filters, cyclones, impactor, scrubbers, electrostatic precipitator

2.2.2. Sulfur Oksida (SOx)

Menurut Soedomo (2001 : 141), oksida sulfur merupakan pencemar yang paling umum, terutama yang ditimbulkan akibat pembakaran bahan bakar fosil, yang mengandung sulfur tinggi dalam bentuk sulfur organik dan inorganik. Pembakaran bahan bakar fosil akan menghasilkan kira – kira 30 bagian sulfur dioksida untuk setiap bagian sulfur trioksida. Oksida – oksida sulfur biasanya terdiri dari sulfur dioksida, sulfur trioksida, asam sulfat, asam sulfit. Sulfur dioksida merupakan bagian yang paling dominan sehingga oksida – oksida sulfur biasanya diukur sebagai sulfur dioksida

Menurut Cooper dan Alley (1994 : 50), sulfur dioksida (SO2) dan Sulfur

Trioksida (SO3) membentuk asam ketika berhidrolisis dengan air. Dan asam dapat

menyebabkan efek yang merusak lingkungan, dan juga SO2 menyebabkan

masalah kesehatan pada manusia, merusak tumbuhan dengan menyebabkan

chlorosis atau berkurangnya klorofil dan juga menyebabkan plasmolysis

menciptakan kabut asam serta berkaratnya material. Pada manusia dan hewan dampaknya tak jauh berbeda hanya saja hewan lebih sedikit sensitif, konsentrasi di atas 1 ppm ternyadinya bronchoconstriction di atas 10 ppm mulai memperlihatkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan. SO2 juga menstimulasi

proses yang menyebabkan ingus dan mencirikan bronchitis yang sudah kronis. Menurut Soedomo (2001:143), dampak yang ditimbulkan dapat dicegah dan dikendalikan dengan menggunakan beberapa metoda alternatif :

1. Penurun tinggan emisi sulfur pada sumbernya 2. Penghindaran reseptor dari daerah yang tercemar

3. Peralatan penyisihan gas dengan adsorpal, adsorbs, atau konventer analitik 2.2.3.Nitrogen Oksida (NOx)

Menurut Soedomo (2001:146), bahwa aktifitas – aktifitas yang menimbulkan Nitrogen Oksida adalah kegiatan industry, kendaraan bermotor, PLTU dan industri perminyakan merukapan aktifitas – aktifitas utama yang mengemisikan senyawa Nitrogen Oksida, sedangkan aktifitas alam yang menghasilkan Nitrogen Oksida adalah metabolisme bakteri, rawa, hutan, dan lainnya.

Menurut Cooper dan Alley (1994:51), bahwa nitrogen oksida berkontribusi terhadap kabut asap yang menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, hewan dan berakibat buruk pada kesehatan manusia, Konsentarasi NOx yang berlebih di udara menghasilkan warna kecoklatan karena gas dengan kuat terabsorb ke area biru – hijau dari visible spectrum. Nitrogen yang paling banyak dihasilkan pada kota – kota besar adalah Nitrogen Monoksida yang juga di emisikan dalam jumlah besar ke atmosfer NOx biasanya digunakan sebagai satuan komposit oksida – oksida nitrogen di lingkungan. NOx di emisikan dari pembakaran pada temperatur tinggi, sebagai hasil dari reaksi Nitrogen dan Oksigen. Dengan adanya Hidrokarbon, pada siang hari akibat adanya radiasi fotonultra violet, senyawa ini akan membentuk ozon fotokimia (photochemical smog).

Menurut Soedomo (2001:147), terdapat lima kategori mitigasi dampak Nitrogen Oksida terhadap lingkugan :

2. Kontrol pusat kombusi stationer

3. Penghindaran reseptor dari arah tercemar

4. Peralatan control gas, absorbs, adsorbsi, dan konventer katalitik 5. Kontrol Lingkungan

2.2.4.Karbon Monoksida (CO)

Menurut Soedomo (2001:147), Karbon Monoksida (CO) adalah poncemar yang paling besar dan paling umum dijumpai. Sebagian besar CO terbentuk akibat proses pembakaran bahan – bahan karbon yang digunakan sebagai bahan bakar yang tidak terbakar sempurna, misalya pembakaran bahan bakar minyak, pemanas, proses – proses industry, dan pembakaran sampah. Kegiatan industry perminyakan merukan kegiatan yang menimbulkan emisi CO yang signifikan. CO juga dihasilkan oleh proses peledakan dan secara alami .

Menurut Cooper dan Alley (1994:55), bahwa CO cendrung tidak berpengaruh kepada tumbuhan atau material tetapi memberikan dampak yang sangat buruk pada kesehatan manuasia. CO tidak berwarna,tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa dan bisa bereaksi dengan hemoglobin dalam darah dan mencegah transfer oksigen dalam tubuh. Efek CO tergantung dari konsentrasi paparan dan lama paparan dapat menyebabkan dari yang ringan yaitu sakit kepala, mual hingga kematian.

Menurut Soedomo (2001:149), terdapat mitigasi dampak Karbon Monoksida (CO) terhadap lingkugan, yaitu :

1. Kontrol emisi kendaraan bermotor 2. Kontrol pusat kombusi stationer

3. Penghindaran reseptor dari arah tercemar. 2.2.5. Ozon dan Oksidan Fotokimia

Menurut Soedomo (2001:149), produk reaksi atmosfer antara oksida – oksida nitrogen dengan hidrokarbon dengan bantuan sinar matahari disebut oksidan fotokimia. Ozon merupakan senyawa paling dominan dari oksidan foto kimia, jenis oksidan lainnya meliputi proxyacetyl nitrate (PAN) NxOy . Oksida fotokimia dapat ditemui disetiap tempat dimana terdapat oksida nitrogen dan nitrogen bereaksi dibawah radiasi sinar matahari, Oksida perusak tanaman baik

secara akut maupun khronik, ini merupakan manifestasi pertama yang timbul. Cacat pada daun yang sensitive dapat terjadi setelah waktu paparan 4 jam terhadap ozon total pada konsentrasi 100 mikrogram per meter kubik.. Untuk pencegahan dampak semua strategi dan pengendalian yang dilakukan untuk unsur NOx merupakan metode motogasi untuk fotooksidan.

2.2.6.NH3 (Amonia)

Menurut Dwipayanti (2001: 3), gas amoniak merupakan salah satu gas pencemar udara yang dihasilkan dari penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme seperti dalam proses pembuatan kompos, dalam industri peternakan, dan pengolahan sampah kota. Amoniak juga dapat berasal dari sumber antrophonik (akibat aktivitas manusia) seperti industri pupuk urea, industri asam nitrat dan dari kilang minyak. Amoniak terdapat dalam atmosfer bahkan dalam kondisi tidak tercemar.

Berbagai sumber, antara lain mikroorganisme, perombakkan limbah binatang, pengolahan limbah, industri amoniak, dan dari sistem pendingin dengan bahan amoniak. Konsentrasi yang tinggi dari amoniak dalam atmosfer secara umum menunjukkan adanya pelepasan dari gas tersebut. Amoniak dihilangkan dari atmosfer dengan affinitasnya terhadap air dan aksinya sebagai basa. Ini merupakan sebuah kunci dalam pembentukkan dan netralisasi dari nitrat dan aerosol sulfat dalam atmosfer yang tercemar .

2.2.7.Hidrogen Sulfida ( H2S )

Menurut Soemrat (2004) disitasi oleh Sianipar (2009) , bahwa Hydrogen Sulfide ( H2S ) yang terkenal berbau telur busuk, sangat beracun, dan mudah

terbakar. Karena H2S lebih berat dari udara maka H2S sering terkumpul di udara

dalam bentuk lapisan bagian bawah dan sering didapat di sumur-sumur tebuka, saluran air buangan, pembusukan sampah organik, dan biasanya ditemukan bersama-sama gas beracun laiinya seperti metana dan karbonmonoksida. Diproduksi dalam jumlah besar dalam proses alami dan kegiatan industri, terutama pada proses penambangan sulfur.Hidrogen sulfida dilepaskan dari sumbernya terutama sebagai gas dan menyebar di udara pada lapisan bawah dekat

dengan manusia. Gas ini dapat bertahan di udara rata-rata 18 jam - 3 hari. Selama waktu itu hidrogen sulfida dapat berubah menjadu sulfur dioksida (SO2).

2.3 Kegiatan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009).

Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkunga Hidup No. 13 Tahun 2009 menyebutkan beberapa bagian dalam industri minyak dan gas diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan eksplorasi dan produksi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan serta menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 2. Kegiatan pengangkutan minyak dan gas adalah kegiatan pemindahan minyak

bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

3. Kegiatan penyimpanan minyak dan gas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

4. Kegiatan niaga minyak dan gas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Dalam hal ini, BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang ekplorasi dan produksi minyak bumi. Adapun proses produksi minyak bumi di BOB PT. Bumi Siak Pusako berawal dari sumur produksi yang kemudian di proses di Gathering Station untuk

selanjutnya air produksi dilakukan pengolahan di Water Cleaning Plant agar air terproduksi memiliki kuaitas air yang dapat diinjeksikan ke dalam sumur injeksi.

2.4 Emisi Industri Minyak dan Gas Bumi

Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik (BAB I Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2009 emisi industri minyak dan gas dihasilkan dari kegiatan-kegiatan berikut :

1. Emisi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Proses pembakaran yang meliputi emisi dari mesin pembakaran dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, pengolahan panas, dan suar bakar.

b. Proses produksi yang meliputi emisi dari unit perawatan, unit penangkapan sulfur, unit oksidasi thermal sulfur, dan unit pelepasan dehidrasi glicol. c. Fugitive yang meliputi emisi akibat kebocoran katup, flensa (flange),

pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, drain/blowdown, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah, serta uji kepala selubung

(casing headtest).

2.5 Faktor Pengaruh Penyebaran Polusi Udara

Menurut Neilburger (1995) disitasi oleh Huboyo dan Budihardjo (2008 : 44), bahwa di atmosfer, berbagai polutan udara akan melalui berbagai proses. Baik percampuran antara polutan yang satu dengan yang lain yang pada akhirnya akan meningkatkan komposisi polutan itu sendiri, bahkan memunculkan jenis polutan baru. Namun alam mempunyai prosesnya sendiri yang secara alamiah dapat mengurangi maupun memindahkan konsentrasi berbagai partikulat tersebut

sebagai akibat faktor meteorologi. Pencemar udara akan dipancarkan oleh sumbernya dan kemudian mengalami transportasi, dispersi, atau pengumpulan karena kondisi meteorologi maupun topografi.

2.5.1. Proses Penyebaran (adveksi)

Penyebaran zat pencemar yang diemisikan dari sumbernya ke udara diakibatkan oleh adanya pengaruh down wind. Dalam perhitungan harga kecepatan dan arah angin diperlukan sebagai indikasi pergerakan udara di suatu daerah. Bahkan untuk jarak yang pendek, profil pergerakan udara biasanya akan sangat kompleks.

2.5.2. Proses Pengenceran (Dilusi)

Pengenceran dan pencampuran zat pencemar di udara diakibatkan oleh adanya gerakan turbulen. Kondisi udara pada umumnya mempunyai kecepatan pengenceran yang diakibatkan oleh pencampuran atau turbulensi.

2.5.3. Proses Perubahan (difusi)

Zat pencemar selama berada di udara akan mengalami perubahan fisik dan kimia, sehingga membentuk zat pencemar sekunder. Smog sebagai contoh, merupakan hasil interaksi di udara antara oksida nitrogen, hidrokarbon, dan energi matahari, peristiwa ini dikenal dengan reaksi fotokimia.

2.5.4. Proses Penghilangan (dispersi)

Zat pencemar di atmosfer akan mengalami penghilangan atau pengurangan karena adanya proses-proses meteorologi, seperti hujan. Fenomena ini dapat dipelajari dengan atau dari numerical atmospheric diffusion model. Pola gerakan atmosfer sangat berperan dalam penyebaran polutan pencemar yang masuk ke dalam atmosfer (udara ambien). Faktor-faktor dinamika yang mempengaruhi adalah :

1. Transportasi atau pengangkutan zat oleh aliran udara horisontal atau angin. 2. Transportasi atmosfer vertikal atau konveksi

3. Difusi, baik difusi molekuler maupun difusi turbulensi.

Menurut Neilburger (1995) disitasi oleh Huboyo dan Budihardjo (2008:44), beberapa faktor meteorologi sangat berkaitan dengan pencemaran udara diantaranya :

1. Sirkulasi Angin

Angin merupakan udara yang bergerak sebagai akibat perbedaan tekanan antara daerah yang satu dan lainnya. Perbedaan pemanasan udara menyebabkan naiknya gradien tekanan horisontal, sehingga terjadi gerakan udara horisontal di atmosfer. Oleh karena itu, perbedaan temperatur antara atmosfer di kutub dan di ekuator (khatulistiwa), serta antara atmosfer di atas benua dengan di atas lautan menyebabkan gerakan udara dalam skala yang sangat besar. Angin lokal terjadi akibat perbedaan temperatur setempat.

Pergerakan angin sangat dipengaruhi oleh temperature atmosfer, tekanan pada permukaan tanah, dan gerak rotasi bumi. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, tetapi dengan adanya gaya coriolis maka angin akan bergerak tidak sesuai dengan yang seharusnya.

2. Temperatur

Perubahan temperatur pada setiap ketinggian mempunyai pengaruh yang besar pada pergerakan zat pencemar udara di atmosfer. Perubahan temperatur ini disebut lapse rate. Turbulensi yang terjadi tergantung pada temperatur. Di atmosfer sendiri diharapkan akan terjadi penurunan temperatur dan tekanan sesuai dengan pertambahan tinggi. Udara ambien dan adiabatic lapse rates

mempengaruhi terbentuknya stabilitas atmosfer. Dalam keadaan dimana temperatur sekumpulan udara lebih tinggi dari sekitarnya, maka kerapatan dari udara yang bergerak naik dengan kecepatan rendah lebih kecil daripada kerapatan udara lingkungannya dan udara berhembus secara kontinu. Pada saat udara bergerak turun akan terbentuk aliran udara vertikal dan turbulensi terbentuk. Keadaan atmosfer dalam kondisi di atas dikatakan tidak stabil (unstable).

3. Kelembaban Udara

Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Konsentrasi dapat dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban spesifik, atau kelembaban relatif. Dalam kaitannya dengan penguapan air yang di udara yang menyebabkan berubahnya temperatur, kandungan air dalam suhu kamar dapat mencapai 3% pada 30 °C (86 °F), dan tidak lebih dari sekitar 0.5 % pada 0 °C (32 °F). Kelembaban relatif adalah perbandingan menyangkut tekanan uap air di dalam

gas apapun terutama udara ke keseimbangan tekanan penguapan air, di mana gas dinyatakan jenuh pada temperatur tersebut, dinyatakan dalam persentase perbandingan antara massa air saat ini per volume gas dan massa per volume dari gas jenuh.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan atmosfer secara vertikal adalah kepadatan atau densitas udara. Kelembaban relatif dalam atmosfer merupakan unsur yang sangat penting untuk cuaca dan uap air dalam udara. Tinggi rendahnya kelembaban udara dapat menentukan besar kecilnya kandungan bahan pencemar baik di ruang tertutup dan ruang terbuka akibat adanya pelarut bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Sedangkan kelembaban udara juga dipengaruhi oleh bangunan gedung dan pohon penghijauan di pinggir jalan dan sinar matahari.

2.6 Upaya Pengendalian Pencemaran Udara

Menurut Soedomo (2001: 8) upaya pengendalian pencemaran udara adalah dengan melalui tiga cara berikut ini :

2.6.1 Penelitian dan pemantauan

Pengendalian pengelolaan pencemaran udara dengan penelitian dan pemantauan perlu mempertimbangkan keserasian antara faktor-faktor sumber emisi, pengaruh atau dampak, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta melakukan pengukuran lapangan sesuai dengan kondisi. Langkah pertama, dalam pengelolaan pencemaran udara adalah dengan melakukan pengkajian atau identifikasi mengenal macam sumber, model dan pola penyebaran serta pengaruh atau dampaknya. Sumber pencemaran udara yang sering dikenal dengan sumber emisi adalah tempat dimana pencemaran udara mulai dipancarkan ke udara.

Model dan pola penyebaran dapat diperkirakan melalui studi mengenai kondisi fisik sumber (tinggi cerobong, bentuk, lubang pengeluaran, dan besarnya emisi), kondisi awal kualitas udara setempat (latar belakang), dan kondisi meteorologi dan topografi. Studi pengaruh atau dampak pencemaran udara, dilakukan terhadap kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan, material, estetika, dan terhadap kemungkinan adanya perubahan iklim setempat (lokal) maupun regional (perubahan sirkulasi udara dan hujam asam).

Langkah selanjutnya adalah mengetahui dan mengkomunikasikan tentang pentingnya pengelolaan pencemaran udara dengan mempertimbangkan keadaan sosial lingkungannya, yang berhubungan dengan demografi, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan psikologi serta pertimbangan ekonomi. Juga perlunya dukungan politik, baik dari segi hukum, peraturan, kebijakan , maupun adminitrasi untuk melindungi pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

Untuk melakukan pengukuran lapangan dalam rangka pemantauan pencemaran udara diperlukan pemilihan metoda secara tepat sesuai dengan kemampuan jaringan pengamatan, penempatan peralatan dan instrumen yang diperlukan untuk pengambilan sampel dan kebutuhan peralatan beserta ahlinya untuk keperluan analisis.

2.6.2 Peraturan Perundangan

Bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi, atau keputusan menteri untuk tingkat pusat atau departemen, sedangkan untuk tingkat daerah berupa peraturan daerah atau keputusan / instruksi Gubernur.

2.6.3 Teknologi Pengendalian Pencemaran

Upaya teknologi pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui : 1. Pengendalian pada sumbernya

a. Pengendalian pencemaran debu atau partikel b. Pengendalian gas

c. Pengelolaan buangan kendaraan bermotor 2. Pengendalian lingkungan

Suatu teknologi pengendalian pencemaran umumnya terkait dengan peraturan tentang baku mutu pencemaran, sehingga pemilihan alternatif dari bentuk teknologi pengendalian pencemaran tergantung pula dari ketat atau tidaknya peraturan. Teknologi pengendalian pencemaran akan mengacu kepada pembiayaan, sehingga hal tersebut akan terkait pula dengan keadaan ekonomi suatu negara. Upaya penanggulangan pencemaran udara dari segi teknologi pada prinsipnya mencakup dua masalah yaitu pengendalian pada sumbernya dan pengendalian lingkungan.

Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan di dalam maupun di luar proses. Yang termasuk dalam pengendalian di dalam proses adalah :

a. Memperbaiki proses agar sisa pembakaran seminimal mungkin.

b. Memperbaiki proses agar bahan yang diproses terisolasi dari lingkungan. c. Memperbaiki kondisi proses.

d. Memperbaiki peralatan agar tidak terjadi kebocoran lingkungan.

e. Pemasangan alat penangkap polutan pada aliran gas yang akan dibuang ke lingkungan.

f. Perancangan dan pemasangan cerobong yang sesuai dengan ketentuan dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

2.7 Pemantauan Kualitas Udara

Menurut Huboyo dan Budihardjo (2008: 69), bahwa pencemaran udara di suatu daerah akan sangat ditentukan secara langsung oleh intensitas sumber emisi pencemarnya dan pola penyebarannya (dispersi, difusi dan pengenceran) di dalam atmosfer. Konsentrasi pencemar udara akan berbeda dari satu tempat dengan waktu yang berbeda atau dengan tempat lainnya. Di lain pihak, pencemaran udara juga ditentukan oleh jenis pencemar yang diemisikan oleh sumbernya. Pemantauan sumber emisi dilakukan terutama untuk mengetahui tingkat emisi dan unsur pencemar spesifik, sedangkan pemantauan udara ambien dilakukan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang didasarkan atas pencemar indikatif yang umum.

Pemantauan kualitas udara juga dapat dikatakan sebagai proses pengendalian pencemaran udara. Biasanya setiap industri melakukan pengukuran udara emisi dan ambien guna mengetahui kinerja alat yang dijadikan sebagai pengendali pencemaran udara tersebut.

Ada dua jenis pengukuran polusi udara, yaitu pengukuran ambien saat konsentrasi polutan di masyarakat yang digunakan untuk bernafas dan pengukuran sumber (konsentrasi dan / atau tingkat emisi dari sumber udara atau pengujian sumber). Konsentrasi di udara ambien harus diukur untuk mengetahui bahwa udara memang aman untuk bernafas. Untuk mengontrol konsentrasi polutan, kita

harus mempertimbangkan tempat, waktu dan jumlah emisinya. Tingkat emisi dari berbagai sumber polutan udara juga harus dipertimbangkan.

Setiap pengukuran polusi udara melibatkan dua masalah, yang pertama adalah untuk mendapatkan yang sesuai dan representative. Kedua adalah untuk menentukan konsentrasi polutan dengan benar.

Hal ini juga membantu meminimalisir terjadinya pencemaran udara dikarenakan udara tersebut diolah sedemikian rupa yang mana nantinya diharapkan akan mengeluarkan udara bersih.

Pemantauan kualitas udara emisi oleh pihak industri harus dilakukan secara terus menerus untuk parameter yang mempunyai fasilitas pengukuran secara otomatis dan periode 6 bulan untuk peralatan manual dan dilaporkan kepada Gubernur atau Pemerintah Daerah setempat dengan tembusan kepada Bapedal. Jika terjadi kasus pencemaran atau dari hasil pemantauan rutin menunjukkan kualitas udara mendekati atau melewati baku mutu, maka frekuensi pemantauan menjadi lebih pendek yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Bapedal dalam upaya untuk penataan baku mutu.

2.7.1 Pemantauan Kualitas Udara Emisi

Menurut Soedomo (2001:129) maksud dan tujuan sampling pengukuran kualitas sumber udara emisi adalah adalah:

1. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya peraturan emisi pencemar udara yang ada oleh suatu sumber stasioner tertentu.

2. Untuk mengukur tingkat emisi berdasarkan laju produksi industri yang ada (keseimbangan proses dan emisi) sebagai data yang diperlukan oleh industri sendiri dalam mengevaluasi jalannya proses industri.

3. Untuk mengevaluasi keefektifan metoda pengendalian dan peralatan pengendali pencemar yang dipasang.

Menurut Soedomo (2001:129) bahwa, sampling sumber merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam program pemantauan dan pengawasan pencemaran udara, langsung dari setiap titik emisinya, baik yang berbentuk titik (point source)

maupun garis (line source). Sumber-sumber utama yang diawasi dan dipantau umumnya adalah sumber stasioner. Sumber bergerak seperti kendaraan bermotor

menjalani prosedur tersendiri dalam inventarisasi emisi. Faktor emisi merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran-besaran pencemar yang dikeluarkan oleh sumber pencemar udara. Sampling sumber akan menyediakan data yang lebih akurat karena dikaitkan dengan intensitas kegiatan yang dilakukan, baik di dalam lingkungan industri maupun sektor transportasi.

Menurut SNI 19-7117.2-2005 (2005 : 2) pemilihan lokasi pada suatu tempat paling sedikit 8 kali diameter cerobong dari aliran bawah ( hulu ) dan 2 kali diameter cerobong dari aliran atas ( hilir ) dan bebas dari gangguan aliran seperti belokan, pelebaran atau penyempitan aliran dalam cerobong. Untuk memenuhi kriteria minimum standar yaitu menghindari adanya aliran turbulen,lokasi alternatif dapat dipilih pada posisi 2 kali diameter cerobong dari aliran bawah atau 0,5 kali diameter cerobong aliran atas.

Menurut SNI 19-7117.2-2005 (2005 : 3) Penentuan titik lintas digunakan untuk mengetahui jumlah minimum titik pengambilan contoh uji yang mewakili dalam suatu penampang lintang cerobong. Untuk cerobong dengan diameter berbentuk lingkaran jumlah titik-titik lintas pengukuran paling sedikit 4 titik untuk diameter cerobong kurang dari 1 m dan paling banyak 20 titik untuk diameter cerobong lebih dari 4,5 m. Masing-masing titik lintas pengukuran mewakili lokasi dengan luasan yang sama besar.

Persyaratan lubang pengambilan contoh uji :

a. Lubang pengambilan contoh uji yang mampu mendapatkan data yang akurat dan mewakili dengan persyaratan diameter lubang pengambilan contoh uji minimal 10 cm.

b. Lubang pengambilan contoh uji harus memakai tutup dengan sistem plat flange yang dilengkapi dengan baut .

c. Arah lubang pengambilan sampel contoh uji tegak lurus dengan dinding cerobong.

Persayaratan sarana pendukung :

a. Tangga besi dan selubung pengaman pelat besi b. Lantai kerja atau landasan pengambilan contoh uji

d. Sarana dan prasarana pengangkutan serta perlengkapan keamanan dan keselamatan pengambilan contoh uji harus tersedia.

2.7.2 Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Menurut Soedomo (2001 : 127) sampling udara ambien dilakukan dengan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pencemar udara yang ada di suatu daerah, dengan mengacukannya pada ketentuan dan peraturan mengenai kualitas udara yang berlaku dan baku mutu udara yang berlaku.

2. Untuk menyediakan pengumpulan data (data base) yang diperlukan dalam evaluasi pengaruh pencemaran dan pertimbangan perancangan.

3. Untuk mengamati kecenderungan tingkat pencemaran yang ada di daerah pengendalian pencemaran tertentu.

4. Untuk mengaktifkan dan menentukan prosedur pengendalian darurat guna mencegah timbulnya episode pencemaran udara.

Sampling udara ambien dilakukan dengan beberapa cara :

1. Sampling menerus (kontinu) pada interval waktu yang regular dan kecil. 2. Sampling setengah kontinu, reguler misalnya mingguan, bulanan, tahunan,

dsan seterusnya.

3. Sampling sesaat atau tidak kontinu, hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja.

Menurut Soedomo (2001 : 128), pada dasarnya sampling udara ambien harus dilakukan dengan kekerapan dan jangka waktu yang didasarkan atas pengaruh kesehatan yang mungkin timbul terhadap manusia yang terpapari, yang memberikan gambaran paparan kronis, akut dan episodik. Sampling kontinu merupakan metode yang paling ideal dalam suatu program pemantauan dan pengawasan kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan.

Menurut SNI 19-7119.6-2006 (2006 : 2) titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a. Faktor meteorologi (arah dan kecepatan angin) b. Faktor geografi seperti topografi, dan

Menurut SNI 19-7119.6-2006 (2006 : 2) kriteria berikut dapat dipakai dalam penentuan lokasi pemantauan kualitas udara ambien :

a. Area dengan konsentrasi pencemaran tinggi . Daerah yang didahulukan untuk dipantau hendaknya daerah-daerah dengan konsentrasi pencemaran tinggi. Satu atau lebih stasiun pemantauan mungkin dibutuhkan di sekitar daerah yang emisinya besar.

b. Area dengan kepadatan penduduk tinggi. Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi , terutama ketika terjadi pencemaran yang berat

c. Di daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi maka stasiun penggambil contoh uji perlu ditepatkan di sekeliling daerah atau kawasan

d. Di daerah proyeksi. Untuk menentukkan efek akibat perkembangan mendatang di lingkungannya, stasiun perlu juga di tempatkan di daerah-daerah yang diproyeksikan.

e. Mewakili seluruh wilayah studi . Informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara di seluruh wilayah dapat dipantau untuk kemudian dievaluasi.

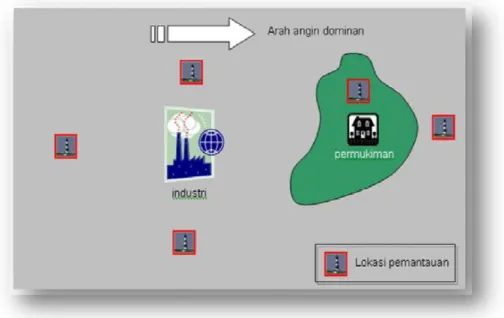

Gambar 2.1. Ilustrasi Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Sumber : KEP – 205/BAPEDAL/1996)

2.8 Pengendalian Emisi Gas Buang 2.8.1 Sistem Flare

Sistem flare biasanya digunakan untuk pembuangan gas buang selama proses dan pada kondisi darurat. Pada dasarnya flare berfungsi sebagai alat pengaman yang juga digunakan untuk menghancurkan bahan organik dalam emisi gas buang. Flare dapat digunakan untuk kontrol hampir semua VOC non-halogen. Alat ini dioperasikan untuk mengatasi fluktuasi gas buang yang besar dan buangan VOC.

Flare biasanya dipilih sebagai alat kontrol untuk pemanasan dari emisi gas buang yang tidak bisa dipakai kembali yang disebabkan oleh kondisi yang tidak stabil atau aliran gas buang yang besar secara tiba-tiba, sebagaimana pada saat proses tidak berjalan dengan sempurna atau pada saat kondisi darurat. Jika gas buang yang akan dimasukkan ke dalam flare tidak mempunyai angka pemanasan yang baik untuk pembakaran, maka dapat ditambahkan bahan bakar agar terjadi

pembakaran yang sempurna. Menurut Environmental Protection Agency (EPA),

efisiensi penguraian gas buang dapat mencapai 98% jika flare yang digunakan menggunakan tambahan uap air. Secara umum fungsi flare adalah :

1. Membakar gas buang dari buangan katup pembuang maupun katup kontrol

untuk melindungi kilang dan lingkungannya, dimana gas buang tersebut

mengandung bahan pencemar (NOx, SOx, H2S, CO) agar tidak membahayakan

manusia, peralatan/aset juga lingkungan setempat.

2. Flare juga merupakan katup penyelamat dari sistem gas bahan bakar , bila

terjadi operasi yang tidak berjalan dengan baik di unit operasi atau juga jika ada fluktuasi dari tekanan gas yang meliputi :

a. Mencegah kebakaran dan eksploitasi gas yang langsung dibuang ke

atmosfer

b. Menekan sekecil mungkin kadar polutan (zat pencemar udara) di bawah

c. Mencegah bahaya radiasi panas yang dihasilkan pada pembakaran gas di dalam flare

d. Mencegah kebisingan yang ditimbulkan dalam pembakaran gas di dalam

flare

Tipe-Tipe Flare berdasarkan Lokasi Pembakaran 1. Elevated Flare

Elevated flare, yaitu flare yang menjulang tinggi dari permukaan tanah. Tipe ini umumnya dipakai pada hampir semua desain kilang, dimana gas hidrokarbon dibakar pada cerobong flare pada ketinggian di atas permukaan tanah, dengan kapasitas buangan gas yang besar dengan tetap memberikan keamanan pada perusahaan, perorangan, dan lingkungan.

Tinggi cerobong flare biasanya 100-300 kaki (30-95 m) di atas tanah, dimana dapat mengurangi efek dari radiasi panas. Sehingga flare dapat diletakkan di dekat unit-unit proses. Hal ini dapat meminimalkan banyaknya pipa pembuangan udara dan mengurangi kebutuhan lahan untuk kilang. Tinggi dari flare juga menambah keuntungan bagi penyebaran bahan hasil

pembakaran menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan flare tipe ground

flare.

Ukuran dari elevated flare dapat menampung sampai 1.200.000 lbm/hr gas

buang dengan pembakaran tanpa asap pada hampir seluruh jangkauan operasi. Tinggi dari flare dapat dihitung dengan rumus perhitungan. Pada dasarnya perhitungan tersebut untuk mencegah radiasi yang cepat dari pekerja yang terluka atau dari peralatan yang rusak. Tinggi minimum menentukan bagi perlindungan radiasi, perhitungan radiasi harus dibuat untuk menjamin bahwa konsentrasi kontaminan di atas tanah akan memenuhi standar baku mutu udara ambien. Jika tidak terpenuhi, maka tinggi flare harus ditambah.

2. Enclosed Ground Flare

Enclosed ground flares merupakan alat yang digunakan untuk membakar gas dalam keadaan tertutup dan berada di permukaan tanah. Keuntungan dari

enclosed ground flares diantaranya dapat menyembunyikan flame (pijaran api), emisi dapat dipantau (monitoring), dan kebisingan yang lebih rendah.

Namun karena flare jenis ini membutuhkan ruang tertutup, maka untuk membakar gas dalam jumlah besar diperlukan modal awal yang besar juga. Selain itu, diperlukan juga modal tambahan untuk memasang peralatan untuk

keperluan monitoring dan controlling. Besarnya modal yang dibutuhkan

menyebabkan flare jenis ini kurang diminati.

Desain dengan tipe ini dapat dipilih apabila :

a. Lokasi kilang di tempat terpencil

b. Tidak ada pola pembatasan mengenai asap dari flare

c. Memerlukan kapasitas pembuangan gas yang relatif kecil

Ada empat tipe dari enclosed ground flare (Jones, 1973), yaitu :

a. Venturi Horizontal

b. Injeksi dengan air

c. Multijet

d. Venturi Vertikal

3. Burn Pit

Burn pit merupakan suatu area yang berbentuk lobang atau galian tanah yang fungsinya untuk menampung hidrokarbon cair atau material lain yang tidak diinginkan yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna. Perlu juga diperhatikan bahwa desain atau pemeliharaan burn pit yang tidak baik dapat mengancam kualitas air tanah.

2.9 Baku Mutu Kualitas Udara

Untuk menjaga kondisi lingkungan tetap dalam kondisi sehat dan aman, maka hasil gas buang emisi selalu di kontrol agar tidak mencemari lingkungan, utuk pengontrol hasil buangan oleh industri maka pemerintah mengeluarkan regulasi – regulasi yang berfungsi sebagai pengontrol dan jika tidak memenuhi regulasi ini maka akan terkena sanksi yang memberikan efek jera bagi industri tersebut. Baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak biasanya di sesuaikan dengan peraturan daerah setempat serta berdasarkan jenis usaha pada pabrik. Hasil dari pemantauan ini akan diserahkan kepada gubernur daerah setempat dengan tembusan dari Bapedal setempat. Jika terjadi kasus pencemaran atau hasil pemantauan rutin menunjukkan kualitas udara melewati baku mutu , maka

frekuensi pemantauan dapat ditingkatka atau periodik pemantauan menjadi lebih pendek yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau apedal dalam upaya penaatan baku mutu.

Baku mutu yang biasa digunakan adalah disesuaikan dengan bakar bakar yang di gunakan yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2007 tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap dengan menggunakan bahan bakar ampas tebu, cangkang, atau batu bara . Sedangkan baku mutu udara ambien yang biasa digunakan secara umum adalah Peraturan pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Atau menggunakan peratutan daerah dan keputusan gubernur dimana lokasi pabrik itu berada.

2.9.1 Baku Mutu Kualitas Udara Emisi

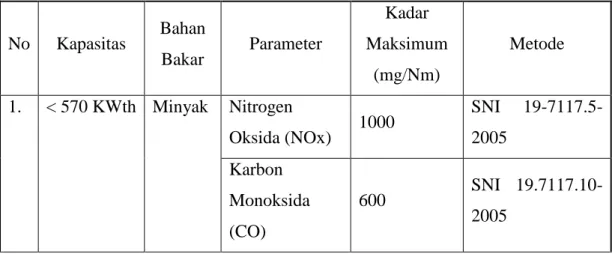

Dalam menetapkan standar baku mutu emisi, BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu menggunakan acuan baku mutu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 dengan keterangan sebagai berikut :

a. Lampiran 1 A digunakan sebagai acuan baku mutu untuk pemantauan generator.

b. Lampiran 1 D digunakan sebagai acuan baku mutu untuk Suar Bakar (Flare) Berikut daftar tabel baku mutu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 yang digunakan ;

Tabel 2.1 Lampiran 1 A tentang Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran Dalam No Kapasitas Bahan Bakar Parameter Kadar Maksimum (mg/Nm) Metode 1. < 570 KWth Minyak Nitrogen Oksida (NOx) 1000 SNI 19-7117.5-2005 Karbon Monoksida (CO) 600 SNI 19.7117.10-2005

No Kapasitas Bahan Bakar Parameter Kadar Maksimum (mg/Nm) Metode Gas Nitrogen Oksida (NOx) dinyatakan sebagai NO2 400 SNI 19-7117.5-2005 Karbon Monoksida (CO) 500 SNI 19.7117.10-2005 2. >570 KWth Minyak

Total Partikulat 150 SNI 19-7117.12-2005 Sulfur Dioksida (SO2) 800 SNI 19-7117.3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA Nitrogen Oksida (NOx) dinyatakan sebagai NO2 1000 SNI 19-7117.5-2005 atau Method 7, 7E USEPA Karbon Monoksida (CO) 600 SNI 19-7117.10-2005 atau Method 3, 3A, dan 3B USEPA Gas

Total Partikulat 50 SNI 19-7117.12-2005 Sulfur Dioksida (SO2) 150 SNI 19-7117.3.1-2005 atau Method 6, 6C USEPA

Tabel 2.2 Lampiran 1 D tentang Baku Mutu Emisi Proses Pembakaran dari Unit Suar Bakar

No Parameter Kadar Maksimum (%) Metode 1 Opasitas 40 SNI 19.7117.11-2005

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009

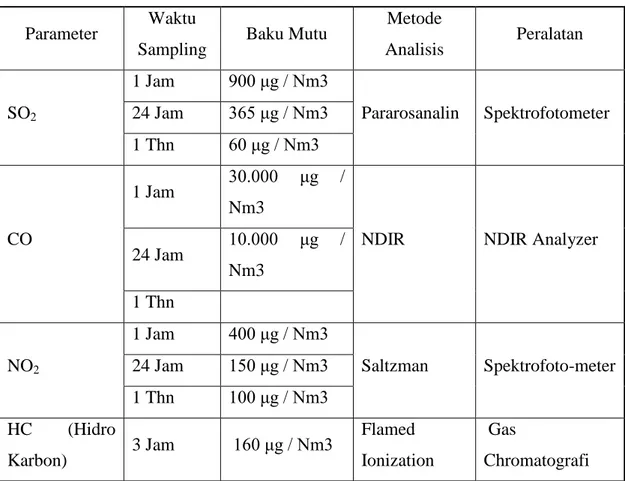

2.9.2. Baku Mutu Kualitas Udara Ambien

Baku mutu udara ambien nasional acuan industri dalam menentukan batas baku mutu kualitas udara ambien adalah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara seperti pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.3. Baku Mutu Udara Ambien Nasional

Parameter Waktu

Sampling Baku Mutu

Metode Analisis Peralatan SO2 1 Jam 900 μg / Nm3 Pararosanalin Spektrofotometer 24 Jam 365 μg / Nm3 1 Thn 60 μg / Nm3 CO 1 Jam 30.000 μg / Nm3

NDIR NDIR Analyzer

24 Jam 10.000 μg / Nm3 1 Thn NO2 1 Jam 400 μg / Nm3 Saltzman Spektrofoto-meter 24 Jam 150 μg / Nm3 1 Thn 100 μg / Nm3 HC (Hidro Karbon) 3 Jam 160 μg / Nm3 Flamed Ionization Gas Chromatografi

Parameter Waktu

Sampling Baku Mutu

Metode

Analisis Peralatan PM10 24 Jam 150 μg / Nm3 Gravimetric Hi – Vol PM2,5(Partike

l < 2.5 mm )

24 Jam 65 μg / Nm3 Gravimetric Hi – Vol 1 Thn 15 μg / Nm3 Gravimetric Hi – Vol Pb 24 Jam 2 μg / Nm3 Gravimetric Ekstraktif Pengabuan Hi – Vol AAS 1 Thn 1 μg / Nm3 Dustfall 30 hari 10Ton/km2/Bul an (Industri ) Gravimetric Cannister 10Ton/km2/Bul an (Pemukiman ) Total Fluorides (as F ) 24 Jam 3 μg / Nm3 Spesific Ion Electrode Impinger atau Countinous Analyzer 90 hari 0,5 μg / Nm3 TSP

24 Jam 230 μg / Nm3 Gravimetric Hi – Vol 1 Thn 90 μg / Nm3 Gravimetric Hi – Vol

III-1 BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Tujuan Operasional

Tujuan operasional diperlukan dalam suatu perencanaan karena mencakup data-data yang dibutuhkan untuk dijadikan panduan melakukan perencanaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan Pelaksanaa Kerja Praktek

No. Tujuan Operasional Data yang Dibutuhkan Langkah 1. Mengetahui

sumber-sumber emisi yang dapat mengakibatkan

penurunan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu

Unit-unit proses produksi yang menjadi sumber emisi Survey lapangan Interview karyawan

HSE mengenai unit proses produksi yang menghasilkan emisi

Melakukan

pencatatan hasil survey dan interview mengenai komponen dan unit penghasil emisi

2. Mengetahui dan mempelajari sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara BOB PT. Bumi Siak Pusako sehingga dapat dilakukan perbandingan hasil analisa dari tahun ke

Diagram alir proses produksi Peraturan terkait pemantauan kualitas udara Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan Pengambilan data di Dept. HSE Interview karyawan HSE terkait sistem pengendalian dan pemantau kualitas udara

Pengambilan data hasil pengukuran

No. Tujuan Operasional Data yang Dibutuhkan Langkah

tahun kualitas udara

Waktu pelaksanaan pengukuran dan pemantauan kualitas udara Metode pengukuran dan pemantauan kualitas udara dan pemantauan kualitas udara dari laboratorium

eksternal

Membaca laporan hasil pengkuran dari laboratorium

eksternal

3. Melakukan analisa terhadap hasil pemantauan kualitas udara yang terdapat di BOB PT. Bumi Siak Pusako dengan perbandingan kualitas udara dalam baku mutu.

Hasil pengukuran dan pemantauan kualitas udara Detail proses produksi untuk tiap uit proses penghasil emisi Diagram alir unit proses penghasil emisi Pengambilan data hasil pengukuran dan pemantauan kualitas udara dari laboratorium eksternal Membaca laporan hasil pengukuran dari laboratorium eksternal

3.2. Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, Riau yang beralamat di Camp Zamrud, Dayun, Kabupaten Siak, Riau Indonesia.

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, kegiatan kerja praktek mempunyai bobot 2 SKS dan merupakan syarat untuk menempuh ujian akhir/Tugas Akhir. Pelaksanaan kerja praktek

direncanakan selama 30 hari kerja yaitu dimulai pada 2 February 2015 – 3 Maret 2015.

Secara umum, pelaksanaan kerja praktek dapat dibagi menjadi ke dalam tiga tahapan yaitu, Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan dan Tahapan Penyusunan Laporan.

3.2.1 Tahap Persiapan Kerja Praktek

Dalam tahap ini dilakukan proses administrasi hingga diperoleh persetujuan pelaksanaan Kerja Praktek pada tempat atau obyek yang dipilih, yaitu BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau. Pada tahap ini dilakukan perkenalan mengenai perusahaan oleh department yang menerima Kerja Praktek, yaitu Departemen HSE. Selanjutnya dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap ini meliputi pengamatan sistem produksi dan sistem pengelolaan serta pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau. Setelah pengamatan dilakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan analisa sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, meliputi :

1. Survey ke Gathering Station, Water Cleaning Plant, dan Water Injection Plant.

2. Interview dengan pekerja atau karyawan yang berkaitan dengan proses produksi serta pengelolaan dan pemantauan kualitas udara.

3. Pencatatan laporan harian dan pengumpulan data-data penunjang (data sekunder) berupan dokumen maupun referensi untuk penyusunan laporan termasuk mengenai manajemen perusahaan.

Data-data yang dikumpulkan diantaranya adalah : 1. Komponen sistem dan unit produksi.

2. Dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan kualitas udara. 3. Diagram alir proses produksi.

4. Laporan hasil pengukuran dan pemantauan kualitas udara oleh laboratorium eksternal

3.2.3 Tahap Penyusunan Laporan

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir yang berupa analisis data yang diperoleh selama pelaksanaan kerja praktek di BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu, Riau. Dalam tahapan ini penyusunan laporan dilakukan analisa dan pembahasan terhadap hasil pengamatan sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara oleh mahasiswa pelaksana kerja praktek dengan dibawah supervisi dosen pembimbing serta pembimbing lapangan saat di lokasi pelaksanaan kerja praktek. Kemudian membuat kesimpulan dan memberikan saran apabila diperlukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kerja praktek, diperlukan data informasi yang mendukung mengenai profil perusahaan, proses produksi, serta sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara. Oleh karena itu, data dan informasi yang ada harus akurat. Pengumpulan data-data untuk menyusun laporan Kerja Praktek dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

3.3.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung mengenai sistem pengelolaan dan pemantauan kualitas udara di BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau. Kemudian data tersebut diolah dan dievaluasi secara deskriptif dan dianalisis.

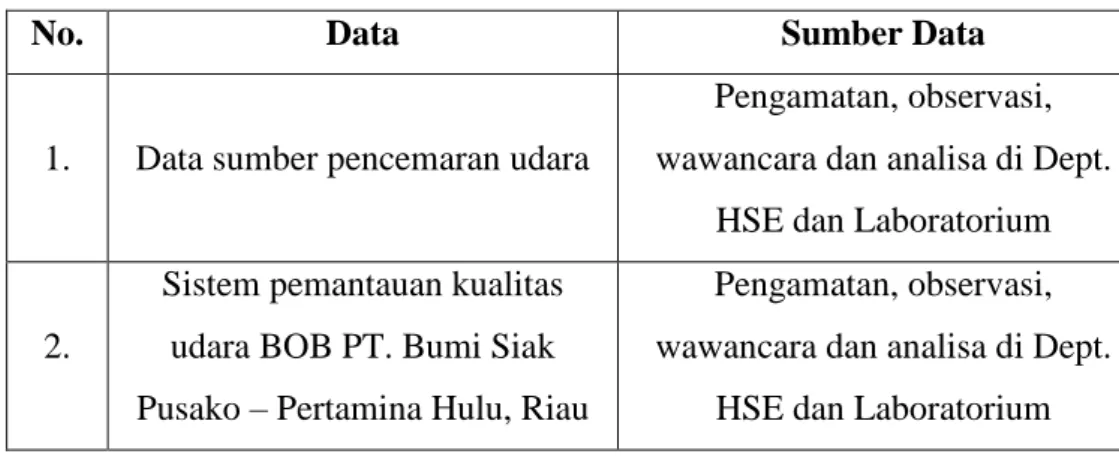

Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data Primer

No. Data Sumber Data

1. Data sumber pencemaran udara

Pengamatan, observasi, wawancara dan analisa di Dept.

HSE dan Laboratorium

2.

Sistem pemantauan kualitas udara BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau

Pengamatan, observasi, wawancara dan analisa di Dept.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data eksisting yang berupa dokumen, referensi, dan laporan rutin perusahaan. Data yang diperoleh digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan. Kemudian informasi tersebut dipergunakan untuk pedoman sebagai pengetahuan awal sebelum studi lapangan, selama pengamatan di lapangan dan pada saat pembahasan serta analisis dalam tahap penyusunan laporan.

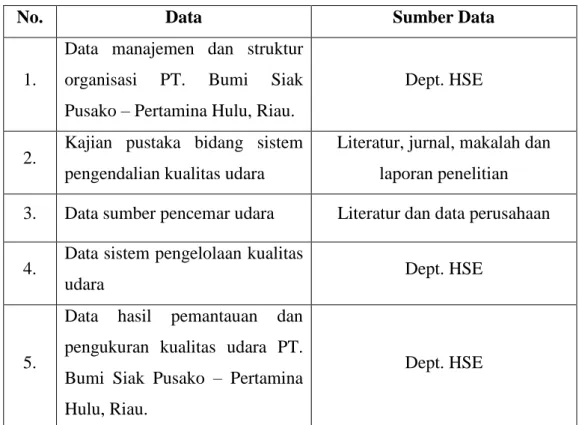

Tabel 3.3. Metode Pengumpulan Data Sekunder

No. Data Sumber Data

1.

Data manajemen dan struktur organisasi PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau.

Dept. HSE

2. Kajian pustaka bidang sistem pengendalian kualitas udara

Literatur, jurnal, makalah dan laporan penelitian 3. Data sumber pencemar udara Literatur dan data perusahaan 4. Data sistem pengelolaan kualitas

udara Dept. HSE

5.

Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas udara PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau.

Dept. HSE

3.4 Teknik Analisis Data

Data-data yang didapatkan berupa data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui uraian kalimat, penjelasan, serta perbandingan dengan baku mutu berdasarkan pada peraturan, teori dan literatur.

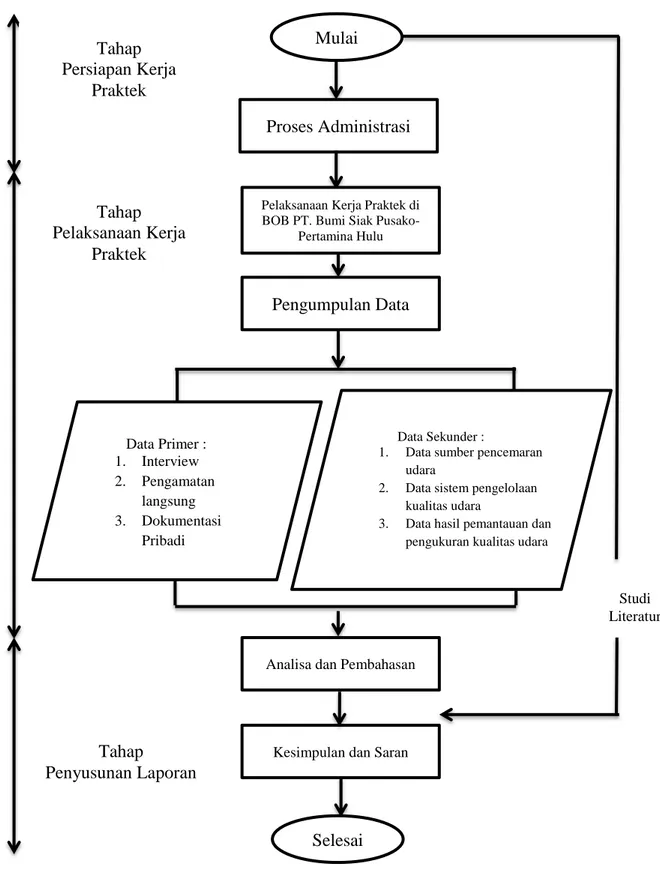

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Kerja Praktek

Sumber : Laporan Penulis, 2015

Tahap Persiapan Kerja Praktek Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek Tahap Penyusunan Laporan

Kesimpulan dan Saran Analisa dan Pembahasan

Selesai Data Primer : 1. Interview 2. Pengamatan langsung 3. Dokumentasi Pribadi Data Sekunder :

1. Data sumber pencemaran udara

2. Data sistem pengelolaan kualitas udara

3. Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas udara

Mulai

Proses Administrasi

Pelaksanaan Kerja Praktek di BOB PT. Bumi Siak Pusako-

Pertamina Hulu

Pengumpulan Data

Studi Literatur

IV-1 BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau

PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu adalah suatu badan operasi bersama antara perusahaan Pertamina milik negara serta PT. Bumi Siak Pusako sebagai perusahaan pemerintah daerah. Perusahaan ini mengeksplorasi dan memproduksi beberapa sumur minyak di derah Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Sumur minyak ini pada awalnya ditemukan dan dikelola oleh investor perusahaan asing PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI). Setelah kontrak mereka habis pada tahun 2002, Badan operasi bersama PT. Bumi Siak Pusako dengan Pertamina Hulu mengambil alih untuk mengelola sumur minyak yang ada hingga saat ini. Hasil produksi minyak tiap-tiap sumur yang dikelola oleh perusahaan ini sepenuhnya disalurkan menuju Pertamina Dumai untuk diproses pengilangan lebih lanjut dan sebagian diekspor ke luar negeri.

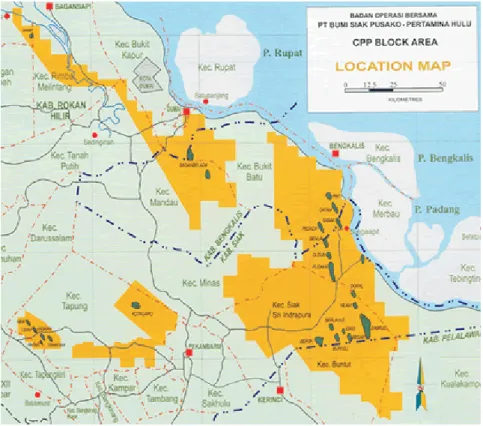

BOB CPP (Coastal Plain Pekanbaru) memiliki luas area 9.996 km2 dan tersebar di 8 distrik, namun lebih 80% berada di Kabupaten Siak. CPP Block mempunyai total sumur minyak621 buah yang terdiri dari 417 sumur produksi, 92 sumur injeksi, dan 112 sumur untuk kepentingan lain yang tersebar di 25 lapangan yang administrasinya dibagi atas 2 FMT (Field Management Team) yaitu 1). Zamrud FMT yangmeliputi Zamrud Area dan West Area, 2). Pedada FMT yang meliputi Pedada Area dan Pusaka Area. BOB ini senantiasa melaksanakan semua pekerjaan operasional secara aman dan efisien sesuai standar prinsip-prinsip pelestarian dan pengelolaan internasional.

4.1.2 Lokasi Perusahaan dan Lapangan

Kantor BOB PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, Riau berlokasi di JL. Prof. Dr. Satrio Kav. E – 4/6 Menara Bank Danamon Lt 20, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan.Wilayah kerja operasional BOB PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu terletak di Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.