Im ersten Kapitel werden Annahmen diskutiert, die in der Kommunikationswissenschaft über das Verhältnis von Politik und Massenmedien entstanden sind. Darüber hinaus stellt die vorliegende Arbeit Studien zum Forschungsgegenstand vor und weist auf Defizite in der wissenschaftlichen Literatur hin.

Paradigmen zum Verhältnis von Massenmedien und Politik

Es führt zu einer Machtverschiebung von der Partei- zur Mediendemokratie und ermöglicht es den Massenmedien, die Politik zu unterwerfen und wiederum auszubeuten. Auf all das kann die Politik nur reagieren und Medienarbeit als eine Art Selbstverteidigung betreiben.

Trends der politischen Kommunikation in Deutschland

Dieser Prozess hat in den letzten Jahrzehnten zu mehreren Trends in der politischen Kommunikation geführt. Diese Arbeit schlägt vor, Privatisierung als Teil der Unterhaltung und als Teil der Personalisierung zu verstehen (vgl. auch Vogt 2002, S.140).

Privatisierung als rationale Strategie

- Prominenzgewinn

- Vermenschlichung

- Wählerbindung

- Vereinfachung, Ökonomisierung und Positivierung

Die politische Entscheidung orientiert sich daher nicht an sachlichen Argumenten, sondern wird wie andere Markenprodukte auch als „Lifestyle-Option“ verkauft (Vogt 2002, S.143). Von allen Angeboten bevorzugt sie das unterhaltsame Format (vgl. Holtz-Bacha 2000, S.164).

Privatisierung als normatives Problem

Ob man über genügend persönliche Anekdoten verfügt und ein begabter Erzähler ist, wird wichtiger als die Frage, ob ein Politiker in der Lage ist, einen neuen Gesetzentwurf fachkundig zu bewerten und zu erklären (vgl. Vogt 2002, S. 141). Wähler haben daher „ein berechtigtes Interesse (..), auch über berufliche Rollen hinaus, herauszufinden, wer der Gewählte wirklich ist“ (Vogt 2002, S.143).

Zwischenfazit aus der Literaturdiskussion

Schließlich habe der Artikel als „freiwillige Selbstbeschämung“ für Scharping „einen völligen Gesichtsverlust als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens“ zur Folge (S. 148). Längsschnittstudien zur politischen Kommunikation sollten untersuchen: Hat es tatsächlich eine Verschiebung hin zu einer privateren Präsentation gegeben?

Quantitative Inhaltsanalysen zum Forschungsgegenstand

Die britische Qualitätspresse

Drittens geht Langer von einer „Politisierung der Privatperson“ aus. Zunächst kodierte Langer jeden Artikel, der ein Thema aus diesem Katalog entlehnte, als Fall der „Politisierung der Privatperson“.

Die niederländische Boulevardpresse

Hinsichtlich der vermittelten Werte offenbart van Zoonens Studie einen deutlichen Unterschied in der Berichterstattung der beiden Geschlechter: In Artikeln über Politikerinnen wird zunehmend die Frage gestellt, ob die Politik nicht das Familienleben der Protagonistin gefährdet und ob dies nicht zu hoch ist Preis für eine politische Karriere. So bleibt unklar, ob beispielsweise „Gossip“-Magazine Ende der 1970er-Jahre seltener über die „Liebesbeziehungen“ von Politikern berichteten, oder ob sie in den 1990er-Jahren mehr über das Familienleben von Schauspielern berichteten.

Deutsche und niederländische Talkshows

Talkshow-Gäste.13 Es lassen sich vier Modi unterscheiden: Im „politischen Diskurs“ spricht der Politiker überwiegend von einer offiziellen, also politischen Position aus und bedient sich zu diesem Zweck der öffentlichen Sprache. Für die untersuchten deutschen Sendungen lässt sich feststellen, dass die Politiker überwiegend, nämlich in 70 Prozent der Fälle, einen „politischen Diskurs“ führten, also aus einer politischen Position heraus argumentierten und sich der öffentlichen Sprache bedienten.

Zusammenfassung der Forschungsdefizite

Er analysiert, wie sich Rudolf Scharping in einem solchen Bericht Buntens aus dem Jahr 2001 darstellte und welche Konsequenzen dies für ihn hatte (vgl. Vogt 2002). Insbesondere für die Inhalte von Unterhaltungs- oder Publikumszeitschriften14 liegen, obwohl es sich um ein „mächtiges Massenmedium“ (Fischer 1985, S.16) handelt, nur wenige empirische Studien vor.15 Besonders auffällig ist das Fehlen von Langzeitstudien, die Kontinuitäten bzw. Brüche (vgl. Vogel/Holtz-Bacha 2002, S.7).

Zentrale Hypothesen und Forschungsfragen

Den beiden orientierten Annahmen werden zwei explorative Forschungsfragen hinzugefügt, die auf Thesen aus der vorgestellten Literatur basieren. Sie beziehen sich auf Aspekte, für die der aktuelle Forschungsstand keine sehr konkreten Annahmen zulässt (vgl.

Forschungsmethode

Fernseh- und Hörfunkberichte aus den ersten Jahren der Bundesrepublik, für die im theoretischen Teil einige Annahmen vorgestellt wurden, liegen hingegen vermutlich nicht vollständig vor. Schließlich wird die Wahl einer häuslichen Geschichte als Gegenstand der Analyse durch die Tatsache gestützt, dass solche Berichte weit verbreitet sind

Untersuchte Medien, Analysezeitraum und Materialbeschaffung

Der Stern versteht sich, wie der ehemalige Chefredakteur Peter Koch (1985) in Anlehnung an ein Zitat von Henri Nannen schreibt, als „Wundertüte für Erwachsene“, die „Informationen als Unterhaltung präsentieren“ will (S.161). . Für Norbert Sakowski, der sowohl beim Stern als auch bei der Bunte in leitenden Positionen tätig war, handelt es sich bei beiden Zeitungen in erster Linie um „gewinnorientierte Unternehmen“, die weder nach Moral noch nach Gerechtigkeit streben (Sakowski 1985, S.186).

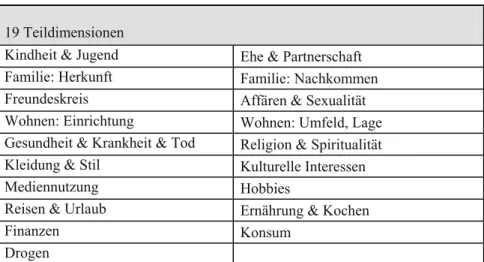

Operationalisierung

- Codebuch

- Definition der Politiker-Homestory

- Formale Kategorien

- Thematische Merkmale der Artikel

- Akteursorientierte Merkmale der Artikel

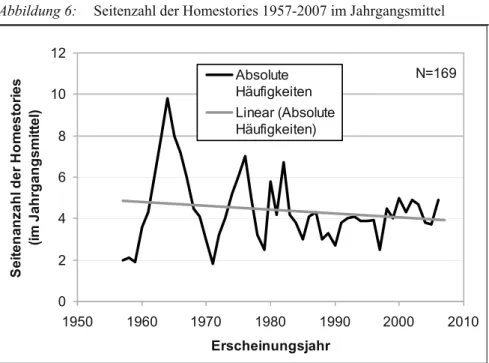

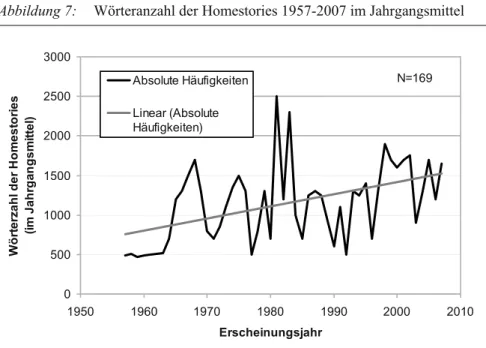

In der wissenschaftlichen Literatur oder in Praxisbüchern ist nicht definiert, welche Artikeltypen als „Homestory“ angesehen werden können. Da „Entscheidung“ und „Partizipation“ sehr weit gefasste Begriffe sind, muss die in dieser Arbeit verwendete Definition auch recht umfangreich sein. Vogel 1999, S.6), die messen sollen, ob sich der in der Arbeit genannte „Umfang“ verändert hat: Für jeden Artikel werden die Seitenzahl und die Wortzahl kodiert.

40 Voraussetzung hierfür ist, dass alle in einem solchen additiven Index enthaltenen Indikatoren denselben Wertebereich umfassen (vgl. Schnell/Hill/Esser 2005, S.171), der in der vorliegenden Arbeit angegeben ist: Es werden einzelne Merkmale berücksichtigt vorliegen bzw. nicht vorliegen, oder der Grund dafür ist, dass die Bilder der „langfristigen Imagebildung in der Mediengesellschaft“ (ebd.) dienen – die vorliegende Studie soll sich daher nicht auf die Analyse der Eigenschaften des Textes beschränken . . Auf dem Kodierblatt ist dann zu vermerken, dass es sich hierbei nicht um eine „klassische“ Homestory handelt, sondern um eine Variante, die in dieser Studie als „Environmental Homestory“ bezeichnet wird.

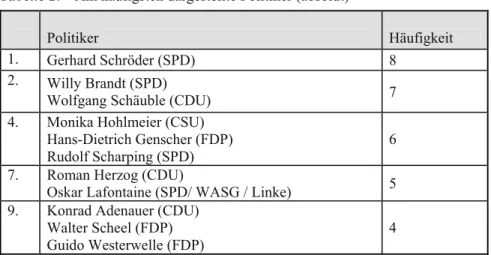

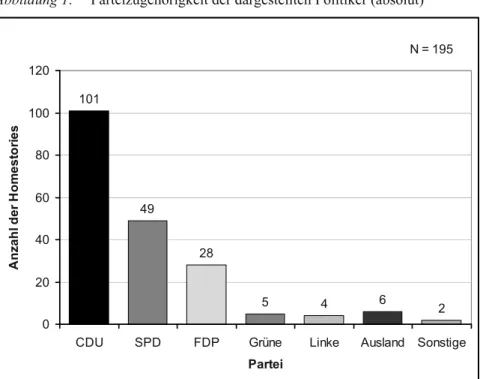

Merkmale der Grundgesamtheit

Die Zahl der in Artikeln abgebildeten Politiker übersteigt die Zahl der Homestorys, da in manchen Artikeln, beispielsweise bei der Vorstellung eines ganzen Kabinetts, mehrere Politiker gemeinsam auftreten. Die erste Homestory, in der eine Politikerin im Mittelpunkt steht, wurde 1981 von Stern veröffentlicht, in der Gro Harlem Brundtland, die damalige norwegische Premierministerin, vorgestellt wurde. Die großen Volksparteien SPD und CDU/CSU repräsentieren mehr als zwei Drittel der Protagonisten der Studie, während FDP-Politiker 14 Prozent der Homestories ausmachen.

Gerhard Schröder und Willy Brandt, denen ein neuer Stil politischer Inszenierung zugeschrieben wird, öffneten den Reportern der ausgewählten Zeitschriften tatsächlich größtenteils die Tür zu ihrer Privatsphäre. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass es in jedem Jahrzehnt des Betrachtungszeitraums bestimmte Politiker gab, die ihr Leben außerhalb des Amtes besonders freizügig in der Öffentlichkeit präsentierten. Die Liste der am häufigsten porträtierten Akteure umfasst alle Parteien, die die Bundespolitik in der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an geprägt haben.

Die zunehmende Präsenz des Privaten

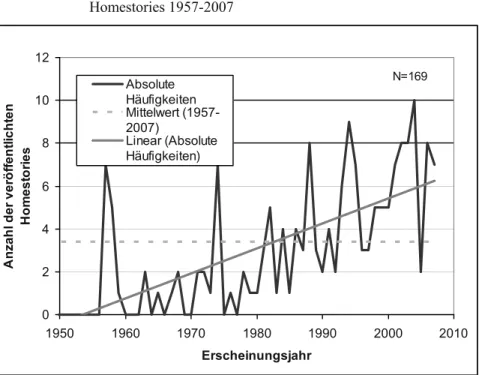

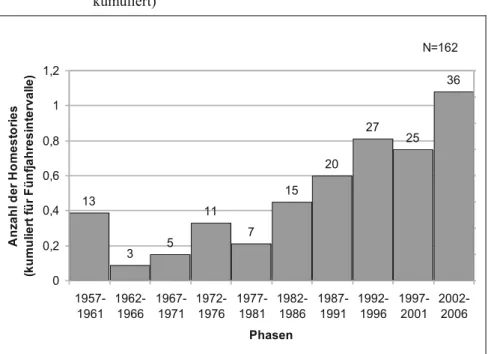

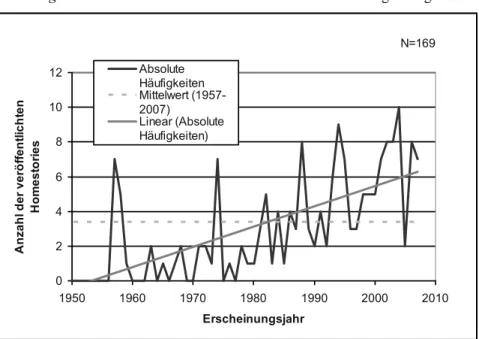

Häufigkeit und Umfang der Homestories

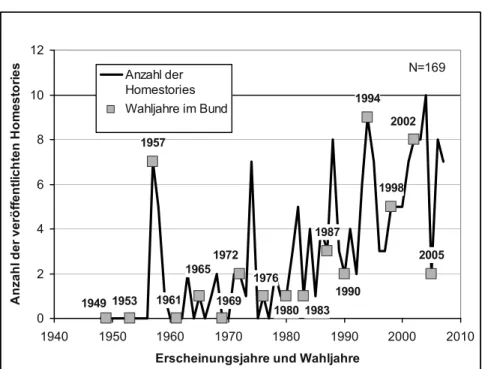

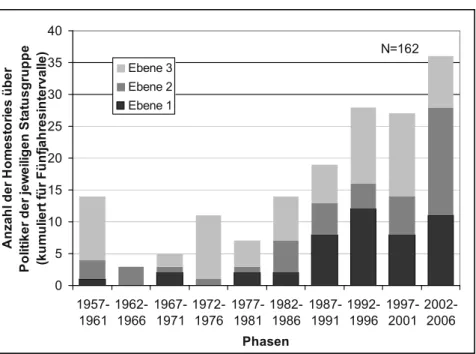

Die folgende Abbildung zeigt, wie oft Geschichten von Politikern in den vergangenen Jahrzehnten gedruckt wurden. Die Abbildung zeigt, dass dieser Durchschnitt in den frühen Phasen der Analyse selten überschritten wird. Zunächst ist der Anstieg in den letzten Jahren des Untersuchungszeitraums recht deutlich: Die Zahl der veröffentlichten Artikel steigt zwischen der neunten Phase (1997-2001) und der letzten Folgephase um elf Artikel.

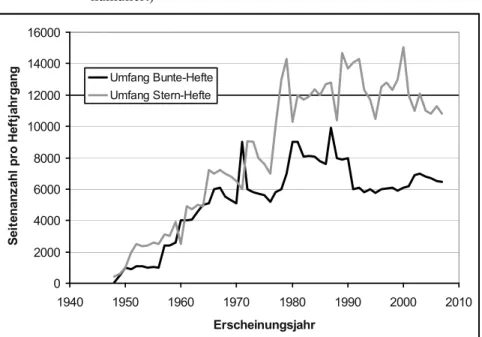

Die Grafik zeigt auch einen starken Anstieg in den frühen 1980er Jahren, was wiederum die These stützen könnte, dass die Einführung des kommerziellen Fernsehens auch Auswirkungen auf die Berichterstattung über politisches Personal hatte. 57 Während beispielsweise die Bunte-Ausgaben im ersten Band im Jahr 1948 etwa 400 Seiten umfassten, verzehnfachte sich diese Zahl bis in die 1960er Jahre. Die folgende Grafik zeigt daher den Prozentsatz der so gefüllten Seiten im Verhältnis zur Gesamtseitenzahl pro Jahr .

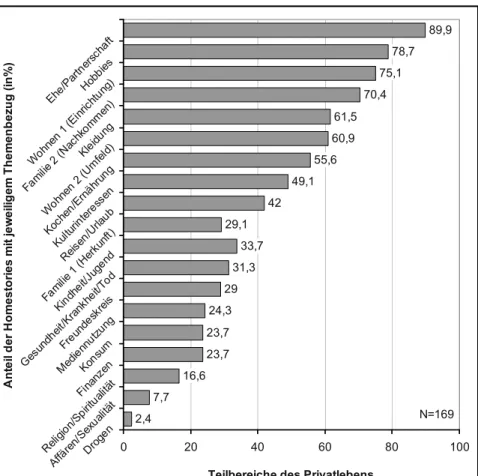

Thematische Merkmale der Artikel

Auch eine Auswertung nach einzelnen Inhaltsbereichen, die im folgenden Bild durchgeführt wird, macht deutlich, dass einige Themen fast immer in den Artikeln thematisiert werden und daher zum festen Repertoire gehören, wenn Politiker ihr Privatleben öffentlich machen. Andere Themen – insbesondere skandalöse Inhalte und damit potenziell negative Schlagzeilen – spielen in den Hausgeschichten eine untergeordnete Rolle. Ordnet man die einzelnen Bereiche der Privatsphäre zudem danach, wann sie im Laufe des Untersuchungszeitraums erstmals in den Artikeln auftauchen, erkennt man, über welche Themen bereits seit Jahrzehnten berichtet wird und welche Themen erst in neueren Berichten berücksichtigt werden.

Noch genauer lassen sich die Themen analysieren, wenn man den Medianwert verwendet, in den jedes Wohngeschoß einfließt. So erfuhren Leser in den Homestories der letzten Jahre immer mehr über Mediennutzung, Urlaubsplanung, Freundeskreise oder die religiösen Überzeugungen von Politikern. Diese Grafik bestätigt auch, was bereits für die ersten Berichte zu einzelnen Themen festgestellt wurde: Erst in den letzten Jahren wurden Berichte zu „Drogen“ und „Affären/Sexualität“ – und damit zu teilweise normwidrigem Verhalten – einer breiten Öffentlichkeit zugänglich Publikum. üblicher Teil der Präsentation.

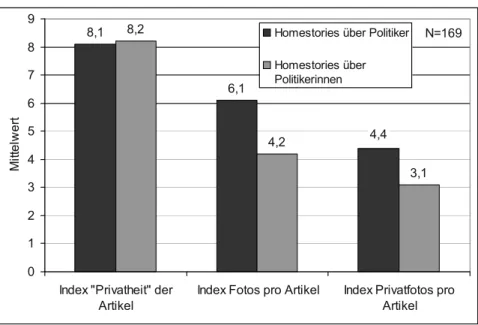

Bebilderung

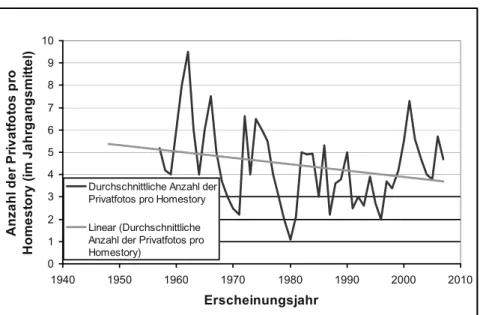

Der Verlauf der Kurven in den Diagrammen macht deutlich, wie unterschiedlich die einzelnen Berichte über den gesamten Untersuchungszeitraum Bilder verwendeten. Andere kommen mit nur einem Bild aus.64 Es scheint jedoch, dass die Verwendung von Fotos in den einzelnen Magazinstrecken nur wenig vom Erscheinungszeitpunkt abhängt. 64 Die Zeitschriften druckten durchschnittlich 5,9 Fotos pro Bericht, davon waren durchschnittlich 4,4 Fotos privater Natur.

Diese Schlussfolgerung wird auch deutlich, wenn man sich die prozentualen Anteile privater Bilder in den verschiedenen Jahren an der Gesamtzahl der Bilder anschaut. Wie aus den obigen Grafiken ersichtlich ist, haben sich die Darstellungen in den Berichten hinsichtlich der untersuchten Merkmale weitgehend nicht verändert; aus-. 65 Zieht man diesen Mittelwert über die Zeit, verringert sich die Gesamtzahl der Fotos nach 51 Jahren um insgesamt 3,6 Fotos.

Protagonisten der Homestories

Status der dargestellten Politiker

Aufgrund der angegebenen Verteilung kann davon ausgegangen werden, dass Politiker solche Strategien erst in den letzten 20 Jahren verstärkt eingesetzt haben. Ziel dieser Analyse war es, weitere Veränderungen im Zeitverlauf zu erkennen: In den Artikeln standen zunehmend Personen aus dem privaten Umfeld der Politiker im Mittelpunkt. Allerdings haben in den letzten untersuchten Jahren die Beiträge über Personen aus dem privaten Umfeld zugenommen; So wurden beispielsweise den Ehefrauen von Rudolf Scharping, Wolfgang Schäuble und Roman Herzog jeweils eigene Magazinstrecken gewidmet.68 Die Zunahme solcher Berichte kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich die mediale Aufmerksamkeit weiter in die Richtung verschiebt

Geschlechterspezifische Darstellung

74 Artikel 35 in der Bunte-Liste im Anhang (die Hervorhebung im Zitat ist dem Original entnommen). 111 Dies wird beispielsweise in den Interviews von Renata Schmidt (SPD) und den Familien von Wolfgang Clement (SPD) und Gerhard Schröder (SPD) hervorgehoben: Bunte, Artikel-Nr. 71, 96, 77.