PERUBAHAN GARIS PANTAI DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS)

(Skripsi)

Oleh

NAUFAL AFIF PANE NPM 1714221011

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2022

ABSTRAK

PERUBAHAN GARIS PANTAI DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS)

Oleh

NAUFAL AFIF PANE

Daerah pesisir pantai merupakan tempat terjadinya interaksi antara material hidro- oseanografi. Interaksi tersebut menyebabkan pantai rentan terhadap perubahan di- namis yang dapat menyebabkan perubahan garis pantai. Pada Perda Kabupaten Pesisir Barat tentang RPJP tahun 2005-2025, kawasan Kabupaten Pesisir Barat termasuk kedalam kawasan hutan lindung, resapan, serta kawasan konservasi. Hal tersebut menjadikan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan pertumbuhan lahan terbangun, sehingga ancaman terhadap daya dukung lingkungan menjadi terkendali. Penelitian di kawasan peisisir Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mengidentifikasi hasil perubahan garis pantai selama rentang waktu 20 tahun (2000-2020) dan menganalisis kawasan yang mengalami perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS dan diidentifikasi menggunakan citra Google Ea- rth. Identifikasi dilakukan pada citra tahun 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, dan 2015-2020. Hasil analisis menunjukkan perubahan garis pantai pada tahun 2000-2005 adalah abrasi sebesar -7,82 m/tahun, pada tahun 2005-2010 adalah ak- resi sebesar 9,7 m/tahun, pada tahun 2010-2015 adalah abrasi sebesar -9,8

m/tahun, dan pada tahun 2015-2020 adalah akresi sebesar 9,25 m/tahun. Wilayah yang mengalami abrasi yaitu Kecamatan Lemong, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Bengkunat, dan Bengkunat Belimbing. Wilayah yang mengalami akresi yaitu Ke- camatan Pesisir Utara, Karyapenggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, dan Ngambur.

Kata kunci : Abrasi, akresi, citra, garis pantai, pesisir.

ABSTRACT

THE SHORELINE CHANGES IN PESISIR BARAT REGENCY LAMPUNG PROVINCE BASED ON

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS)

By

NAUFAL AFIF PANE

The dynamic environmental factors in coastal areas may generate coastline chang- ing such as abrasion and accretion. The local governmental policy (RPJP 2005- 2025) preserves better regulation to protect and reduce environmental depleting factors. The research aimed was to identify the coastline changing during 2000- 2020 and to analyze it. The research was conducted using ArcGIS software and identified using Google Earth imagery. Identification was carried out using ima- gery of 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, and 2015-2020. The results showed that the changed in the coastline in 2000-2005 were abrasion of -7.82 m/year, in 2005-2010 it were accretion of 9.7 m/year, in 2010-2015 it were abrasion of -9.8 m/year, and in 2015-2020 it were accretion of 9.25 m/year. The areas that experi- enced abrasion were the Districts of Lemong, South Krui, South Coast, Bengku- nat, and Bengkunat Belimbing. Areas that experience accretion are North Coast Districts, Karyapenggawa, Way Krui, Central Coast, and Ngambur.

Keywords: Abrasion, accretion, citra, coastal, shoreline

PERUBAHAN GARIS PANTAI DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS)

Oleh

NAUFAL AFIF PANE

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA SAINS

Pada

Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2022

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 26 Juli 1999 sebagai anak dari pasangan suami istri Bapak Romi Ivanda Pane dan Ibu Meliarita. Penulis menempuh pendidik- an formal dari Taman Kanak-kanak Kartika II-6 Bandar Lam- pung tahun 2003-2005, lalu melanjutkan pendidikan dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2005-2011, di- lanjutkan ke pendidikan menengah pertama di SMPN 4 Bandar Lampung pada ta- hun 2011-2014, dan pendidikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Program Studi Ilmu Kelautan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada tahun 2017.

Penulis pernah aktif pada organisasi Himpunan Mahasiswa Perikanan dan Kela- utan (Himapik) sebagai anggota bidang pengabdian masyarakat pada periode 2018-2019. Penulis pernah menjadi asisten dosen pada mata kuliah Ekologi Per- airan, Widya Selam, Renang, Ikhtiologi, Avertebrata Laut, dan Kimia Dasar. Pe- nulis pernah aktif di Duta Fakultas Pertanian (Agriculture Ambassador) sebagai Wakil Koordinator pada periode 2020-2022. Penulis pernah aktif pada organisasi Taekwondo Unila pada periode 2020-2021. Penulis aktif pada organisasi Himpun- an Mahasiswa Islam (HMI) komisariat pertanian Unila sejak tahun 2018 sampai saat ini sebagai bendahara umum. Penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lam- pung Timur selama 40 hari pada tahun 2020. Penulis telah melaksanakan kegiatan praktik umum di Pantai Ketapang, Kabupaten Pesawaran. Penulis pernah menjadi tim World University Rankings Universitas Lampung pada Time Higher Educa- tion (THE) tahun 2022. Penulis pernah menjadi tim penanaman terumbu karang pada kegiatan BNPB pusat di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lam-

pung Selatan dan penanaman terumbu karang bersama Polair di Desa Pahawang, Kabupaten Pesawaran.

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirrohim

Alhamdulillah atas segala berkat, rahmat, kemudahan serta izin yang Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Kepada kedua orang tuaku dengan penuh rasa cinta, kasih

dan sayang tiada ujung kupersembahkan imbuhan kecil di belakang namaku untukmu.

Orang tua tercinta yakni, Bapak Romi Ivanda Pane dan Ibu Meliarita, yang tiada henti selalu mendoakan yang terbaik untuk

penulis dan tak bosan untuk selalu memotivasi juga menasehati penulis setiap saat dan memberikan dukungan yang begitu besar

kepada penulis hingga dengan lancar dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

Adikku tersayang, M. Iqbal Caesario Pane dan Balqis Maharani Mumtaz, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Perikanan dan Kelautan 2017, khususnya untuk Prodi Ilmu Kelautan 2017 yang sangat saya sayangi, dan umumnya untuk teman semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan motivasi,

dorongan dan semangat juang untuk penulis.

SERTA

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

MOTTO HIDUP

اًئيِرَب ِهِب ِمْرَ ي َّمثُ اًْثِْإ ْوَأ ًةَئيِطَخ ْب ِسْكَي ْنَمَو اًنيِبمم اًْثِْإَو ًنًاَتْمبُ َلَمَتْحا ِدَقَ ف

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia

telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.“

(Surat An-Nisa’ ayat 112)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kehilangan semangat.”

(Abraham Lincoln)

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang te- lah melimpahkan segala kenikmatan-Nya sehingga penulis mampu menyusun skripsi yang berjudul “Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Berdasarkan Digital Shoreline Analysis System (DSAS)”. Skripsi disu- sun untuk memenuhi syarat lulus sebagai sarjana.

Pada penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Atas terselesaikannya penulisan skripsi, penulis me- nyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi kenikmatan tiada akhir untuk penulis,

2. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si selaku Dekan Fakultas Pertanian, Uni- versitas Lampung,

3. Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si selaku Ketua Jurusan Perikanan dan Kela- utan,

4. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah mem- beri arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi,

5. Anma Hari Kusuma, S.I.K., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah mem- beri arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi,

6. Dr. Moh. Muhaemin, S.Pi., M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberi arahan serta saran dalam proses penyusunan skripsi,

7. Papa, Mama, M. Iqbal Caesario Pane, Balqis Maharani Mumtaz, keluarga be- sar Alfian Pane dan keluarga besar Immel Nawari yang telah mendoakan dan memberi semangat pantang menyerah,

8. Afif Fahza, Alhady, Edo, Maul, Michael dan Rifqi yang membantu terlaksana- nya pengambilan serta pengumpulan data penelitian,

9. Teman-teman Jurusan Perikanan dan Kelautan, khususnya Ilmu Kelautan ang- katan 2017 yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terda- pat kekurangan dalam penulisan skripsi. Namun demikian, penulis berharap se- moga skripsi ini dapat membantu dan memberi informasi kepada mahasiswa lain dan juga masyarakat umum.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022

Naufal Afif Pane 1714221011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xiv

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 3

1.4 Kerangka Pikir ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Pantai dan Perubahan Garis Pantai ... 6

2.2 Faktor Penyebab Perubahan Garis Pantai ... 7

2.2.1 Abrasi ... 7

2.2.2 Akresi ... 8

2.2.3 Faktror Hidro-Oseanografi ... 8

2.2.3.1 Gelombang ... 9

2.2.3.2 Arus ... 9

2.2.3.3 Angin ... 10

2.2.3.4 Pasang Surut ... 11

2.2.4 Faktor Antropogenik ... 11

2.2.4.1 RTRW ... 12

2.2.4.2 RZWP3K ... 12

2.3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis ... 12

2.4 Peranan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Mendeteksi Perubahan Garis Pantai ... 13

2.5 Citra Satelit ... 14

III. METODELOGI PENELITIAN ... 15

3.1 Waktu dan Tempat ... 15

3.2 Alat dan Bahan ... 16

3.3 Metode Penelitian ... 17

3.4 Prosedur Penelitian ... 17

3.5 Pengolahan dan Analisis Data ... 19

3.5.1 Koreksi Pasang Surut terhadap Citra Landsat ... 19

3.5.2 Analisis Batimetri... 20

3.5.3 Analisis Hidro-Oseanografi ... 20

3.5.4 Koreksi Citra ... 21

3.5.5 Komposit Citra ... 22

3.5.6 Analisis Garis Pantai ... 22

3.5.7 Analisis Perubahan Garis Pantai Menggunakan Metode DSAS (Digital Shoreline Analysis System) ... 23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

4.1 Hasil Analisis Koreksi Pasang Surut Terhadap Citra Landsat ... 25

4.2 Hasil Analisis Batimetri ... 27

4.3 Hasil Analisis Kondisi Angin ... 28

4.4 Hasil Analisis Arus ... 30

4.5 Hasil Analisis Arah dan Tinggi Gelombang ... 32

4.6 Hasil Analisis Pasang Surut ... 36

4.7 Hasil Analisis Perubahan Garis Pantai ... 37

4.7.1 Perubahan Garis Pantai Tahun 2000-2005 ... 41

4.7.2 Perubahan Garis Pantai Tahun 2005-2010 ... 42

4.7.3 Perubahan Garis Pantai Tahun 2010-2015 ... 43

4.7.4 Perubahan Garis Pantai Tahun 2015-2020 ... 44

4.7.5 Wilayah Kecamatan yang mengalami Abrasi aaaaadi Setiap Tahunnya ... 45

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 62

5.1 Kesimpulan ... 62

5.2 Saran ... 62

DAFTAR PUSTAKA ... 63

LAMPIRAN ... 68

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ... 16 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian... 16 3. Koreksi pasang surut terhadap citra Landsat 7 dan 8 . ... 25 4. Perubahan garis pantai abrasi dan akresi tahun 2000-2005 dan tahun

2005-2010 ... 39 5. Perubahan garis pantai abrasi dan akresi tahun 2010-2015 dan tahun

2015-2020 ... 40 6. Kecamatan yang mengalami abrasi pada setiap tahunnya di Kabupaten

Pesisir Barat ... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka pikir penelitian ... 5

2. Peta lokasi penelitian... 15

3. Diagram alir penelitian ... 18

4. Visualisasi perhitungan slope pesisir perairan ... 20

5. Metode DSAS ... 23

6. Pergeseran garis pantai terhadap citra ... 26

7. Peta batimetri Kabupaten Pesisir Barat ... 27

8. Windrose arah dan kecepatan angin Kabupaten Pesisir Barat ... 28

9. Peta arah dan kecepatan arus musim barat di Kabupaten Pesisir Barat ... 30

10. Peta arah dan kecepatan arus di Kabupaten Pesisir Barat ... 31

11. Peta arah dan kecepatan arus musim peralihan 2 di Kabupaten Pesisir Barat... 34

12. Peta arah dan tinggi gelombang musim barat di Kabupaten Pesisir Barat ... 33

13. Peta arah dan tinggi gelombang di Kabupaten Pesisir Barat ... 34

14. Peta arah dan tinggi gelombang musim peralihan 2 di Kabupaten Pesisir Barat ... 35

15. Skema pasang surut di Kabupaten Pesisir Barat ... 36

16. Perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2000-2020 ... 38

17. Peta perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2000-2005 ... 41

18. Petaperubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2010 ... 42

21. Peta perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat tahun

2015-2020 ... 48

22. Peta garis pantai Kecamatan Lemong tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020 ... 48

23. Peta topografi Kabupaten Pesisir Barat... 49

24. Peta topografi Kecamatan Lemong ... 50

25. Peta topografi Kecamatan Pesisir Utara ... 50

26. Peta topografi Kecamatan Karyapenggawa ... 51

27. Peta topografi Kecamatan Pesisir Selatan ... 51

28. Peta topografi Kecamatan Bengkunat Belimbing ... 52

29. Peta tata guna lahan Kecamatan Lemong ... 53

30. Peta DSAS Kecamatan Lemong ... 53

31. Peta tata guna lahan Kecamatan Pesisir Utara ... 54

32. Peta DSAS Kecamatan Pesisir Utara ... 54

33. Peta tata guna lahan KecamatanKaryapenggawa ... 55

34. Peta DSAS Kecamatan Karyapenggawa ... 55

35. Peta tata guna lahan Kecamatan Pesisir Selatan ... 56

36. Peta DSAS Kecamatan Pesisir Selatan ... 56

37. Peta topografi Kecamatan Bengkunat Belimbing ... 57

38. Peta DSAS Kecamatan Bengkunat Belimbing ... 57

39. Kondisi Wilayah Pesisir di Kecamatan Pesisir Selatan ... 59

40. Peta rencana lokasi ruang RZWP3K Provinsi Lampung ... 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Proses koreksi atmosfer dengan metode FLAASH dan koreksi radiometrik ... 69 2. Skema kondisi angin ... 70 3. Peta tematik kecamatan di Kabupaten Pesisir barat yang mengalami

abrasi di setiap tahunnya ... 72 4. Persamaan dan klasifikasi kemiringan lereng daratan ... 74

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki luas darat- an Indonesia mencapai 1,9 juta km2 dan luas perairan laut kurang lebih 3,2 juta km2. Sebagian besar penduduk di Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir. Dae- rah pesisir merupakan salah satu dari pusat kegiatan ekonomi nasional yang meli- batkan kegiatan masyarakat yaitu seperti perdagangan, olahraga bahari, perikanan laut, budidaya perikanan, transportasi, pariwisata, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah pesisir terdapat berbagai manfaat fisik dan geografis yang dimilikinya. Sebagai negara kepulauan yang besar, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan yang kompetitif dan kompa- ratif sehingga berpotensi sebagai salah satu penggerak utama pengembangan wila- yah nasional pada setiap daerah (Damayanti dan Ayuningtyas, 2008).

Wilayah Provinsi Lampung pada bagian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian selatan berbatasan dengan kelautan Selat Sunda, bagian tengah merupakan dataran rendah sedangkan daerah timur merupakan pantai di sepanjang tepi Laut Jawa. Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dan garis pantai yang panjang. Wilayah pesisir pantai barat memiliki panjang garis pantai sekitar 210 km, Teluk Semangka sepanjang 200 km dan pantai timur sepanjang 270 km(Kustanti dan Andhi, 2004).

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas sekitar 2.889,88 km2 atau 8,39% dari luas Provinsi Lampung. dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, dengan 2 kelurahan dan 116 pekon (BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2020). Secara adminis- tratif Kabupaten Pesisir Barat dapat dibagi kedalam beberapa kecamatan yang ter- dapat di sepanjang pesisir pantai. Wilayah pesisir pantainya dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, pariwisata, pertambakan, serta industri dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, peternak dan bercocok tanam (Tarigan et al., 2020).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 ten- tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Ta- hun 2005-2025, pola tata ruang Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan RTRW Provinsi Lampung mengamanatkan proporsi kawasan hutan lindung dan resapan air seluas 611.569 hektar (ha), serta kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 409.119 hektar (ha). Kawasan tersebut salah satunya berada pada Kabupaten Pesisir Barat. Penetapan wilayah konservasi menjadikan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan pertum- buhan lahan terbangun, sehingga ancaman terhadap daya dukung lingkungan men- jadi terkendali. Pesatnya perkembangan di Provinsi Lampung menimbulkan ke- cenderungan terjadinya alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan lahan komer- sil/industri.

Pemanfaatan wilayah pesisir sering dijadikan tempat budidaya perikanan, memba- ngun pelabuhan, lahan industri, serta sebagai pemukiman penduduk. Wilayah pe- sisir dapat dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, ataupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran lingkungan. Adanya berbagai aktivi- tas manusia dalam pemanfaatan daerah ini dapat menimbulkan peningkatan kebu- tuhan sarana dan prasarana serta lahan yang dapat menyebabkan masalah baru se- perti perubahan garis pantai (Istiqomah et al., 2016).

tuk rencana pengelolaan kawasan pesisir dan laut, mitigasi bencana, pemanfaatan berbagai kajian pesisir di Kabupaten Pesisir Barat (Fathoni, 2017). Dengan hal tersebut, maka dilakukanlah pengkajian tentang perubahan garis pantai pada ka- wasan Pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi perubahan garis pantai (abrasi atau akresi) selama rentang waktu 20 tahun (2000-2020) dan menganalisis kawasan yang mengalami perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lam- pung.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi ilmiah tentang peru- bahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah terkait, stakeholder terkait, maupun ka- langan akademisi dan dunia ilmu pengetahuan.

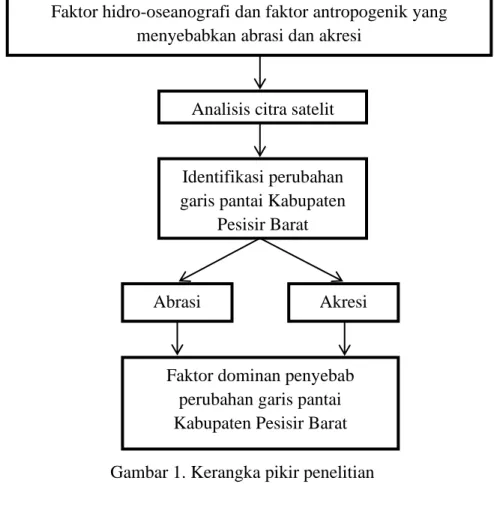

1.4 Kerangka Pikir

Pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung merupakan perairan yang bibir pantainya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Perubahan garis pantai di pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki perubahan yang sangat dinamis. Garis pantai dapat mengalami abrasi dan akresi dengan ketergantungan musim yang terjadi. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu pasang surut, gelombang, kecepatan angin, serta penambahan sedimen dan konfigurasi pantai yang saling berpengaruh. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penambahan atau pengurangan sedimen adalah akibat terjadinya

akresi maupun abrasi pada suatu wilayah. Akresi maupun abrasi pantai selain da- pat terjadi secara alamiah akibat hempasan gelombang dan arus sejajar pantai juga dapat terjadi akibat ulah manusia yang menggantikan fungsi lahan mangrove men- jadi tambak maupun pembangunan infrastruktur seperti dermaga, pelabuhan, pari- wisata, tambak, maupun pemukiman penduduk (Putri, 2020).

Perubahan garis pantai dapat dianalisis dengan menggunakan metode monitoring garis pantai dengan menggunakan citra satelit. Prinsip dari teknologi satelit yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi sifat fisik dari objek melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh sensor satelit. Pengamatan ke- nampakan fisik di permukaan bumi menggunakan citra satelit yang dikenal de- ngan istilah penginderaan jauh (remote sensing). Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan data dan informasi serta menganalisis data.

Pengolahan citra terdiri dari pengunduhan citra, pemulihan citra, pemotongan cit- ra, serta koreksi radiometrik dan koreksi atmosfer. Serta pengolahan citra lanjutan yang meliputi pengklasifikasian, pengolahan data pendukung, overlay citra dan penginterpretasian hasil penelitian.

Penelitian dilakukan bedasarkan analisis penginderaan jauh dengan metode mem- bandingkan citra multi temporal berupa citra Landsat ETM7+ tahun 2000, 2005, 2010, dan Landsat 8 OLI/TRIS tahun 2015, serta tahun 2020 yang kemudian dila- kukan koreksi untuk menganalisis perubahan garis pantai yang terjadi. Kerangka pikir penelitian dijabarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian Analisis citra satelit

Abrasi

Faktor dominan penyebab perubahan garis pantai Kabupaten Pesisir Barat

Akresi Identifikasi perubahan garis pantai Kabupaten

Pesisir Barat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pantai dan Perubahan Garis Pantai

Pantai merupakan bentuk geografis dari pasir yang terdapat pada daerah pesisir pantai. Daerah pantai ini menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai sendiri telah diukur dan ditetapkan mengelilingi seluruh garis pantai yang berada pada suatu negara yang merupakan dari daerah teritorial suatu nega- ra. Potensi pantai salah satunya adalah sebagai daerah pemukiman, pertanian, pe- labuhan, pertambakan, pariwisata dan lainnya. Selain itu, pantai juga mempunyai potensi sebagai daya tarik visual. Akan tetapi, pantai juga rawan terhadap gelom- bang tinggi dan tsunami yang sifatnya merusak (Arief et al., 2011).

Lingkungan pantai adalah sebuah kawasan peralihan antara laut dan darat. Garis pantai dapat diartikan sebagai pembatas berupa garis antara permukaan air dan permukaan darat (Kasim, 2012). Wilayah pantai yang selalu mengalami perubah- an secara lambat hingga cepat, tergantung dari faktor yang memengaruhinya. Per- ubahan garis pantai ditunjukkan oleh perubahan kedudukannya dan faktor interak- sinya yang merupakan hasil gabungan dari proses alami dan manusia. Faktor ala- mi seperti faktor hidro-oseanografi, sedangkan faktor manusia seperti konversi dan alih fungsi lahan pada kawasan pesisir (Halim dan Halili, 2016).

pengaruh proses hidro-oseanografi yang terproses di laut seperti pasang surut, hempasan gelombang, perubahan pola arus dan perubahan iklim. Selain faktor ala- mi, faktor perubahan garis pantai disebabkan oleh akibat kegiatan manusia seperti kegiatan pembukaan lahan, pembangunan pelabuhan atau dermaga, pertambang- an, pengerukan, perusakan vegetasi pantai, pertambakan, reklamasi pantai, dan ke- giatan wisata yang berada di pesisir pantai yang mengundang banyaknya aktivitas manusia (Dauhan et al., 2013).

Daerah pantai yang meluas memiliki titik terendah pada saat surutnya hingga ke arah daratan sampai mencapai batas efektif dari gelombang, sedangkan garis pan- tai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan air laut yang keadaannya berubah secara terus-menerus sesuai dengan keadaan pada saat pasang atau surut, dengan dipengaruhi oleh gelombang dan arus laut (Opa, 2011). Perubahan garis pantai ini mengalami berbagai proses baik pengikisan (abrasi) maupun penambah- an (akresi) dari pantai yang diakibatkan oleh bergeraknya sedimen, longshore current, arus atau ombak serta penggunaan tanah. Perubahan pada garis pantai ter- sebut menunjukkan kecenderungan perubahan garis pantai tersebut terkikis ke arah daratan atau bertambah menjorok ke arah laut (Arief et al., 2011).

2.2.1 Abrasi

Abrasi adalah pengurangan atau pengikisan daratan oleh akibat aktivitas pasang surut, gelombang, dan arus. Pemadatan daratan menyebabkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah. Pantai mengalami ab- rasi apabila angkutan sedimen yang keluar dari suatu lokasi lebih besar dibanding- kan dengan total jumlah sedimen yang masuk ke lokasi tersebut (Anugrahadi et al., 2014

Proses abrasi terjadi akibat proses dari dinamika pantai untuk mendapatkan faktor dominan yang memengaruhi proses perubahan pada garis pantai dan dapat diteliti hasil dominan yang memengaruhi perubahan garis pantai tersebut sehingga dapat memberi informasi kepada pemerintah setempat atau lembaga terkait dalam me- nentukan kebijakan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir (Solihuddin, 2011).

2.2.2 Akresi

Akresi merupakan proses penumpukan sedimentasi di wilayah pesisir yang diaki- batkan oleh aliran partikel dari daratan atau sungai yang berada di sekitar pesisir tersebut. Proses akresi terjadi akibat pendangkalan sedimen di aliran sungai atau daratan yang terbawa sampai ke pesisir pantai dan mengalami pengendapan yang menyebabkan bertambahnya endapan sedimen pada daerah tersebut. Akresi dapat terjadi secara berkelanjutan serta dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat mengakibatkan perubahan permukaan menjadi daratan yang lebih luas serta tinggi (Kusumaningtyas, 2020).

Proses akresi pantai terjadi pada perairan pantai yang banyak memiliki muara sungai dan energi gelombang yang kecil. Akresi pantai dapat menyebabkan terja- dinya pendangkalan secara merata ke arah laut yang lama kelamaan akan mem- bentuk suatu dataran baru. Akresi dapat terjadi dalam beberapa proses alamiah dan artifisial. Akresi alamiah yaitu reaksi alamiah yang dialami pada lereng gisik pantai karena adanya pengendapan material dari air maupun udara. Sedangkan ak- resi artifisial adalah reaksi penambahan lahan akibat aktivitas manusia, seperti aki- bat breakwater, groin, beach fill, atau dermaga (Raihansyah et al., 2016)

2.2.3 Faktor Hidro-Oseanografi

Karakteristik hidro-oseanografi suatu perairan merupakan hal yang sangat penting.

Karakteristik ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu aspek teknis yang terdiri dari arus dan gelombang. Kinerja karakteristik hidro-oseanografi suatu perairan memberikan besaran tinggi gelombang serta arah arus dan perbedaan pasang dan

Gelombang laut didefinisikan menjadi beberapa macam tergantung dari gaya pem- bangkitnya. Gelombang ini antara lain gelombang pasang surut yang dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit terutama matahari dan bulan terhadap bumi, gelombang tsunami yang terjadi akibat gempa laut atau letusan gunung berapi, ge- lombang angin yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut, serta ge- lombang yang disebabkan oleh kapal yang bergerak (Hidayati dan Purnawali, 2015).

Gelombang laut mampu membentuk energi untuk menjadikan sebuah hamparan pantai baru, menimbulkan arus dan perpindahan sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai. Gelombang laut adalah fenomena dari naik dan turunnya air laut secara periodik yang terjadi di kolom permukaan air dan disebabkan oleh ada- nya peristiwa pasang surut (Irawan et al., 2018).

Daerah pantai merupakan tempat terjadinya interaksi dinamis antara angin, air, serta material lainnya. Interaksi ini menyebabkan pantai rentan terhadap perubah- an dinamis yang menyebabkan kerusakan pada daerah pesisir pantai. Kerusakan ini diakibatkan oleh angin dan arus yang menimbulkan bangkitan gelombang se- hingga menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Bangkitan gelombang yang timbul akan mengarah ke bibir pantai dan menyebabkan gelombang pecah yang berpotensi terjadinya abrasi pantai (Tawoeda et al., 2016).

2.2.3.2 Arus

Arus terbentuk dari angin yang bertiup dalam selang waktu yang tidak tentu dan berangsur lama, gelombang yang terbentuk dari gelombang datang tengah laut yang menuju ke garis pantai, serta ombak yang datang ke pantai secara miring.

Gelombang yang datang menuju garis pantai dapat membentuk arus pantai

(nearshore current). Arus dapat terbentuk dari dua sistem arus yang mendominasi pergerakan air laut yaitu arus sejajar pantai (longshore current) dan arus memo- tong pantai (rip current). sedimen yang mengapung maupun yang terdapat di da- sar laut juga dapat terbawa oleh arus ke arah pantai. Keduanya sistem arus yang mendominasi ini juga berperan dalam transport sedimen di sepanjang pantai serta pembentukan berbagai sedimen yang terdapat di sepanjang pantai (Loupatty, 2013).

Sedimen sepanjang garis pantai dapat terangkat oleh arus sejajar. Arus tegak lurus pantai juga mampu mengangkat partikel dekat permukaan dengan arah tegak lurus pantai, sedangkan angkutan sedimen pantai lebih memberikan dampak dibanding- kan dengan arus tegak lurus pantai. Perubahan profil pantai dan perubahan garis pantai merupakan dampak dari pengaruh angkutan sedimen sepanjang pantai (Hidayati, 2017).

2.2.3.3 Angin

Wilayah Indonesia adalah daerah yang terletak di wilayah tropis serta dilintasi o- leh garis khatulistiwa. Gerak semu matahari, yang melintasi khatulistiwa menye- babkan Indonesia mengalami dua musim yang berbeda yaitu musim timur dan musim barat. Musim timur terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan musim barat terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Angin di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh musim sehingga sistem angin ini dapat disebut angin musim atau angin (Hutabarat dan Evans, 2006).

Prinsip terjadinya pembangkitan gelombang oleh angin adalah perpindahan energi dari angin ke air lewat permukaan air (Sugianto, 2010). Permukaan air yang terke- na energi tersebut kemudian bergerak ke arah bibir pantai yang dapat menyebab- kan pantai mengalami abrasi atau akresi. Pengaruh abrasi atau akresi ini dipenga- ruhi oleh sedimen yang terbawa oleh air laut masuk atau keluar dari bibir pantai.

Angin adalah unsur meteorologi yang keadaannya sangat mudah berubah, baik a- rah ataupun kecepatannya. Angin juga sangat berpengaruh terhadap perubahan ga- ris pantai pada suatu wilayah. Pengaruh terjadinya perubahan garis pantai yang

2.2.3.4 Pasang Surut

Istilah pasang surut pada umumnya berkaitan dengan proses naik turunnya paras laut (sea level) secara perlahan yang ditimbulkan oleh adanya gaya tarik dari ben- da angkasa terutama matahari dan bulan, terhadap massa air di bumi. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya permukaan air laut dalam skala luas secara peri- odik. Pasang surut juga berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat pesisir pantai.

Pengetahun tentang pasang-surut sangat diperlukan untuk berbagai aspek yang lu- as terhadap masyarakat (Hidayati, 2017).

Dalam satu siklus pasang surut jumlah sedimen yang mengendap lebih banyak da- ripada yang tererosi, sehingga terjadi pengendapan di depan mulut sungai yang terdapat pada pesisir pantai. Ketika air mulai pasang, kecepatan aliran bertambah besar dan sebagian suspensi dari laut masuk kembali ke sungai bertemu dengan sedimen yang berasal dari hulu. Selama periode dari titik balik ke air pasang mau- pun air surut kecepatan aliran bertambah sampai mencapai maksimum dan kemu- dian berkurang lagi. Ketika terjadi proses air surut sedimen akan terdorong ke mu- ara sungai yang ada dan menyebar di laut. Selama periode sekitar titik balik dima- na kecepatan aliran kecil, sebagian suspensi mengendap (Anasiru, 2006).

2.2.4 Faktor Antropogenik

Faktor antropogenik merupakan proses geomorfologi yang diakibatkan oleh akti- vitas manusia. Baik aktivitas alih fungsi lahan pantai menjadi kawasan pemba- ngunan yang tidak sesuai dengan kaidah pembangunan wilayah pesisir, pemanfa- atan lahan pantai menjadi lahan pemukiman penduduk, budi daya, pariwisata, ser- ta industri yang dapat mengganggu kestabilan lingkungan di sepanjang pantai Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat menjadi faktor pendorong perubahan ga- ris pantai (Hidayat et al., 2016).

2.2.4.1 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Bentuk usaha untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumberdaya alam dan ling- kungan hidup adalah dengan melalui proses penataan ruang yang berbasis terwu- judnya kelestarian yang bermanfaat bagi lingkungan hidup. Beberapa bentuk keru- sakan dan bencana lingkungan adalah wujud permasalahan lingkungan yang tim- bul akibat daya dukung lingkungan hidup telah tercapai. Tercapainya daya dukung lingkungan ini timbul akibat kemampuan lingkungan yang mendukungnya telah tercapai. Daya dukung lingkungan hidup sudah menjadi salah satu bentuk pertim- bangan penting didalam penataan ruang, baik evaluasi pemanfaatan ruang ataupun dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan bentuk kebijakan perencanaan pola penggunaan lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat di suatu daerah yang telah dilakukan dengan beberapa kajian akademis (Nugraha et al., 2015).

2.2.4.2 RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tercantum pada Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berisi tentang perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan, perencanaan yang menyertai penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang berisi kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pemerintah (Kasworo, 2017).

2.3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis

Penginderaan jauh adalah pengukuran data suatu objek oleh sebuah alat yang tidak kontak secara fisik dengan objek tersebut. Remote sensing adalah seni, ilmu, dan teknologi pada saat mengobservasi suatu objek atau fenomena yang mendasari teknik berbasis instrumen. Penginderaan jauh telah teraplikasikan oleh berbagai bidang ilmu. Penginderaan jauh sangat efektif digunakan dalam hal biaya

atu obyek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan obyek terse- but. Saat ini teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan salah satunya yai- tu untuk mengidentifikasi kondisi sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan la- utan. Kelebihan teknologi penginderaan jauh ini yaitu mudahnya data yang dida- pat, terdapatnya resolusi temporal, serta cakupannya yang luas, dan dapat ditam- pilkan sesuai dengan keinginan (Suwargana, 2013). Hasil dari teknologi pengin- draan jauh dapat digunakan sebagai salah satu metodelogi untuk bahan pertim- bangan pembentukan RTRW dan RZWP3K di beberapa daerah.

2.4 Peranan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Mendeteksi Perubahan Garis Pantai

Semua proses dinamika yang terjadi pada permukaan bumi dapat diamati dengan menggunakan penginderaan jauh. Adanya data geospasial dengan jangka waktu tertentu yang kualitas dan resolusinya semakin baik memungkinkan untuk dilaku- kannya pengkajian penginderaan jauh multi temporal secara optimal. Pengkajian tentang proses perubahan garis pantai yang terjadi di wilayah pesisisir dapat diap- likasikan dengan teknologi penginderaan jauh (Riasasi, 2019).

Teknologi penginderaan jauh melalui melalui perekaman citra satelit sendiri dapat digunakan sebagai pemantauan perubahan garis pantai. Penginderaan jauh meru- pakan suatu keterampilan atau ilmu yang dapat digunakan untuk mengamati suatu benda atau objek sehingga dapat memperoleh informasi sesuai yang diinginkan tanpa harus bersentuhan secara langsung dengan benda atau objek yang akan dite- liti dan dapat digunakan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kete- rampilan di bidang tersebut untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawa- san pantai pada penelitian ini diperlukan penelitian tentang studi perubahan garis pantai dengan pendekatan penginderaan jauh (Halim dan Halili, 2016).

2.5 Citra Satelit

Citra satelit dapat digunakan untuk menganalisa perubahan garis pantai. Pemanfa- atan citra satelit juga digunakan untuk beberapa kegiatan survei maupun penelitian diberbagai bidang. Salah satu satelit yang sering digunakan untuk pemantauan la- han adalah satelit Landsat. Dalam setiap perekamannya citra Landsat mempunyai cakupan yang luas, sehingga objek dapat diidentifikasi tanpa harus melakukan sur- vei ke daerah yang diteliti. Sehingga dapat menghemat waktu dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Satelit landsat juga memiliki resolusi temporal selama 16 hari. Resolusi temporal ini memungkinkan pemantauan perubahan lahan dari wak- tu ke waktu, termasuk pemantauan perubahan garis pantai. Interpretasi citra satelit sendiri adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam beberapa kajian geografi dari suatu wilayah (Saripin, 2003).

Citra satelit penginderaan jauh adalah hasil data untuk memperoleh informasi fe- nomena alam di permukaan bumi yang diperoleh dari suatu alat media (sensor) yang dipasang pada sebuah pesawat atau satelit. Hasil dari data tersebut berupa gambar yang dapat memetakan dan menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti kondisi atau perkembangan suatu wilayah permukiman, kerusakan hutan akibat illegal loging, pengembangan pada sektor pertanian, kelautan dan lain-lain (Suwargana, 2013).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

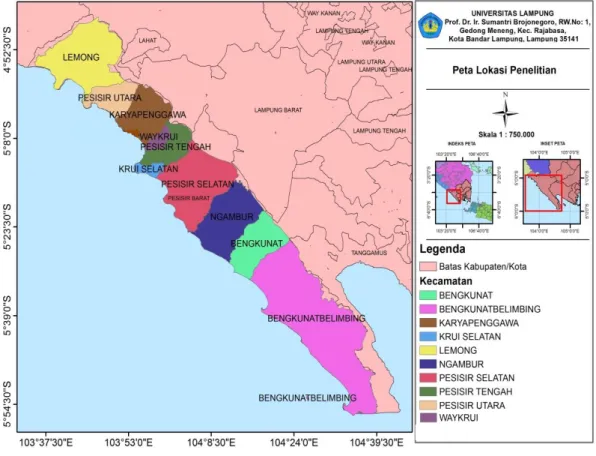

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021. Lokasi penelitian dilakukan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat. Pantai di Kabupaten Pesisir Ba- rat membentang mulai dari Kecamatan Lemong hingga ke Kecamatan Bengkunat Belimbing. Peta lokasi penelitian yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta lokasi penelitian

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai alat pengolah da- ta dan penyusunan laporan akhir penelitian yaitu terdiri dari perangkat keras dan lunak. Peralatan yang digunakan dalam penelitian tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian

No Nama Alat Fungsi 1 Perangkat keras (Hardware)

Laptop Media pengolahan data, analisis hasil dan

penyusunan laporan akhir 2 Perangkat lunak (Software)

ArcGIS 10.4 Pengolahan data perubahan garis pantai Ocean Data View (ODV) Merubah format file .NC menjadi .txt

WRPLOT Mengolah data angin menjadi windrose

Envi 5.3 Koreksi Citra

Google Earth Memetakan titik ground check Google Chrome Mengunduh atau memperoleh data

primer dan sekunder

Microsoft Excel 2010 Pengolahan data hasil luasan

Microsoft Word 2010 Penyusunan laporan akhir penelitian Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian skripsi ini meliputi:

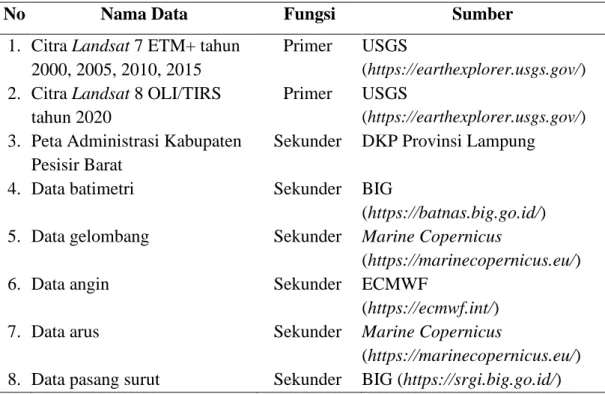

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian

No Nama Data Fungsi Sumber

1. Citra Landsat 7 ETM+ tahun 2000, 2005, 2010, 2015

Primer USGS

(https://earthexplorer.usgs.gov/) 2. Citra Landsat 8 OLI/TIRS

tahun 2020

Primer USGS

(https://earthexplorer.usgs.gov/) 3. Peta Administrasi Kabupaten

Pesisir Barat

Sekunder DKP Provinsi Lampung

4. Data batimetri Sekunder BIG

(https://batnas.big.go.id/) 5. Data gelombang Sekunder Marine Copernicus

(https://marinecopernicus.eu/)

6. Data angin Sekunder ECMWF

(https://ecmwf.int/)

7. Data arus Sekunder Marine Copernicus

(https://marinecopernicus.eu/) 8. Data pasang surut Sekunder BIG (https://srgi.big.go.id/)

tian yang dituju untuk membuat gambaran terhadap fenomena yang terjadi dan berlangsung dalam beberapa waktu yang terbatas. Metode deskriptif dalam peneli- tian ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran mengenai perubahan garis pan- tai di lokasi penelitian. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang diguna- kan dengan melakukan analisis pemaksimalan objek melalui pendekatan angka- angka dan pengolahan statistik secara terstruktur dan terkontrol (Sugiyono, 2009).

Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah bentuk hasil analisis perubahan ga- ris pantai melalui aplikasi.

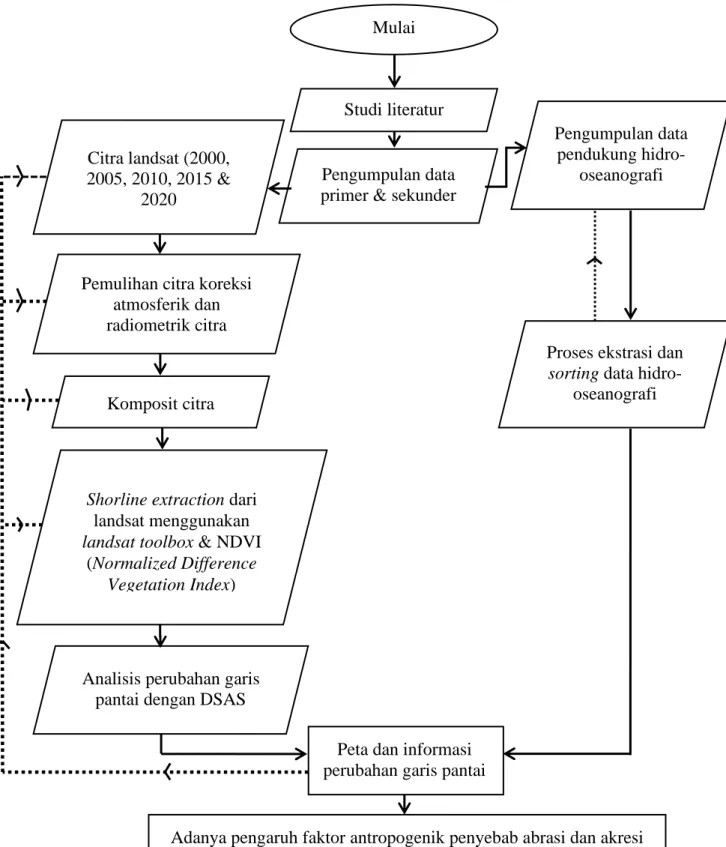

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengumpulan data dan infor- masi serta menganalisis data. Pengolahan citra terdiri dari pengumpulan citra yang memiliki persentase tutupan awan < 10%, pemotongan citra dengan menggunakan tools extract by max, serta koreksi radiometrik dan koreksi atmosfer dengan tools Envi. Selanjutnya dilakukan pengolahan citra lanjutan yang meliputi pengklasifi- kasian, pengolahan data pendukung yang telah terpulihkan, overlay citra dan penginterpretasian dari hasil penelitian ini.

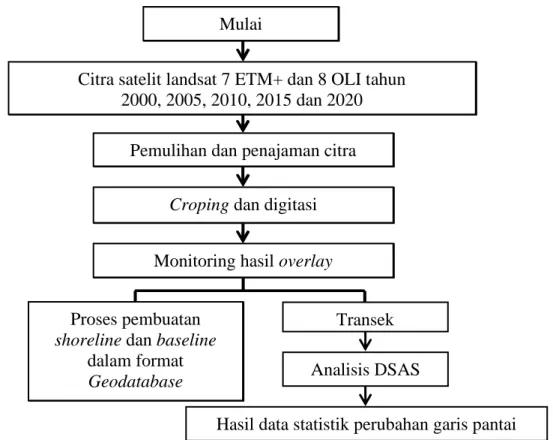

Penelitian ini dilakukan bedasarkan beberapa tahapan analisis penginderaan jauh dengan metode membandingkan citra multi temporal berupa citra Landsat 7 ETM+ tahun 2000, 2005, 2010, serta Landsat 8 OLI/TRIS tahun 2015 dan 2020 yang diperoleh melalui situs lembaga sains Amerika Serikat yaitu (USGS) United States Geological Survey dengan alamat website https://earthexplorer.usgs.gov/, kemudian dilakukan koreksi untuk analisis perubahan garis pantai. Bahan yang di- butuhkan dalam penelitian ini berbentuk citra dan kemudian dilakukan pengolahan menjadi peta. Diagram alir prosedur penelitian dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram alir penelitian Pengumpulan data

primer & sekunder Studi literatur

Selesai Analisis perubahan garis

pantai dengan DSAS Komposit citra

Shorline extraction dari landsat menggunakan landsat toolbox & NDVI

(Normalized Difference Vegetation Index) Pemulihan citra koreksi

atmosferik dan radiometrik citra

Mulai

Pengumpulan data pendukung hidro-

oseanografi

Adanya pengaruh faktor antropogenik penyebab abrasi dan akresi Citra landsat (2000,

2005, 2010, 2015 &

2020

Proses ekstrasi dan sorting data hidro-

oseanografi

Peta dan informasi perubahan garis pantai

bentuk gambar ataupun angka. Pada Pengolahan dan analisis data terdapat bebe- rapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu yang dijabarkan sebagai beri- kut:

3.5.1 Koreksi Pasang Surut terhadap Citra Landsat

Citra yang diunduh memiliki data tanggal dan waktu perekaman pada saat satelit merekam data tersebut. Citra yang telah diunduh disesuaikan dengan nilai koreksi pasang surut pada waktu perekaman citra tersebut. Nilai koreksi pasang surut di- butuhkan untuk proses koreksi garis pantai yang menghasilkan batas laut dan da- rat yang sesuai dengan kondisi mean sea level (MSL). Perubahan garis pantai di- pengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk melalukan proses ini di butuhkan nilai komponen konstanta pasang surut. Pada koreksi pasang surut dibutuhkan sebe- lumnya data kemiringan pantai. Koreksi garis pantai ditentukan dengan cara apa- bila kondisi perekaman citra pada saat pasang maka posisi garis pantai digeser se- jauh x ke arah laut dan apabila perekaman citra dilakukan pada saat kondisi surut maka posisi garis pantai digeser sejauh x ke arah darat (Suhana et al., 2016).

Tahapan koreksi pasang surut diawali dengan mengunduh terlebih dahulu data prediksi pasang surut sesuai dengan waktu perekaman citra melalui website http://tides.big.go.id/. Kemudian melakukan analisis kemiringan pantai dengan software ArcGIS. Hasil kemiringan pantai (slope) yang didapatkan kemudian di- olah dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel dengan menggunakan teori segitiga.

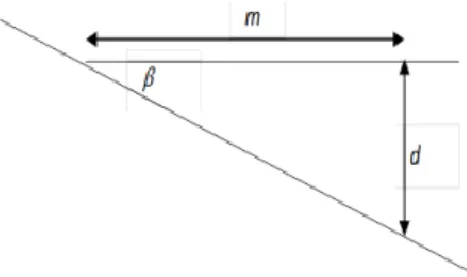

Proses pergeseran dan perhitungan kemiringan bawah dilakukan dengan perhi- tungan sectional (Liu et al., 2013). Kemiringan dasar pantai (slope) diperoleh de- ngan mengetahui nilai kedalaman (d) dan jarak mendatar (m) dari garis pantai sampai kedalamannya (Gambar 4).

Gambar 4. Visualisasi perhitungan slope pesisir perairan

Berdasarkan gambar di atas diperoleh persamaan kemiringan dasar pantai, yaitu : ...

Keterangan: - : Kemiringan pantai - d: Kedalaman

- m:

3.5.2 Analisis Batimetri

Analisis kedalaman perairan di Kabupaten Pesisir Barat dibuat melalui software ArcGIS pada tools Spatial Join dan 3D Analysist di dalam menu ArcToolbox.

Kemudian divisualisasikan dalam tampilan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Data anali-sis batimetri didapatkan dari situs batimetri nasional.

3.5.3 Analisis Hidro-Oseanografi

Analisis hidro-oseanografi adalah faktor alami penyebab proses kerusakan pantai.

Faktor penyebabnya yaitu pasang surut, kecepatan angin, gelombang, arus, serta kedalaman perairan. Analisis hidro-oseanografi pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui website http://marine.copernicus.eu/ yang merupakan situs web lembaga pengamatan bumi Uni Eropa dan menyediakan data gelombang secara global.

Setelah diunduh, data yang didapatkan berbentuk format .NC kemudian dimasuk- kan ke dalam software ODV (Ocean Data View) karena format hasil unduhan ha- nya dapat terbaca pada software tersebut. Selanjutnya untuk mengubah format da- ta hasil unduhan menjadi format .txt agar dapat terbaca pada software Ms. Excel.

- : Kemiringan pantai

- d : Kedalaman

- m : Jarak

Analisis ini berfungsi sebagai perkiraan tinggi dan arah dari gelombang yang da- pat membawa partikel sedimen sehingga dapat menyebabkan abrasi maupun akre- si serta untuk mengetahui karakteristik arus sejajar pantai (longshore current) (Anggraeni et al., 2016). Analisis arus pada penelitian ini tahapanya juga sama se- perti tahapan proses analisis gelombang. Akan tetapi pada menu pengunduhan arus berbeda dengan menu pengunduhan gelombang. Menu pengunduhan gelom- bang yaitu Global Ocean Wave dan menu pengunduhan arus yaitu Global Ocean Physics Analysis and Forecast Daily Update.

Analisis selanjutnya yaitu kondisi angin yang didapat melalui website https://

www.ecmwf.int/ yang kemudian hasil unduhannya diolah melalui software Ms.

Excel dan kemudian dimasukkan hasilnya ke WRPLOT untuk divisualisasikan berbentuk windrose. WRPLOT adalah program yang dapat menginterpretasikan data arah dan kecepatan angin dalam bentuk mawar angin, tabel frekuensi distri- busi dan perhitungan kecepatan angin, serta grafik frekuensi kecepatan angin se- bagai data meteorologi (Oktaviani, 2018). Analisis pasang surut di unduh melalui website http://tides.big.go.id/ yang hasilnya diolah melalui software Ms. Excel untuk mendapatkan hasil pasang surut rata-ratanya.

3.5.4 Koreksi Citra

Data citra yang telah diunduh dari USGS (United States Geological Survey) de- ngan alamat website https://earthexplorer.usgs.gov/ terlebih dahulu diperbaiki.

Perbaikan citra dilakukan dengan memanfaatkan software Envi 5.3 kemudian dilakukan koreksi atmosfer dengan metode FLAASH dan koreksi radiometrik.

Koreksi atmosfer merupakan proses penghilangan kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh atmosfer pada citra. Pengaruh atmosfer terjadi akibat gangguan berupa hamburan maupun serapan (Kristianingsih et al., 2016). Perbaikan citra

dilakukan dengan memanfaatkan software Envi 5.3 kemudian dilakukan koreksi atmosfer dengan metode FLAASH dan koreksi radiometrik. Proses koreksi atmos- fer dengan metode FLAASH dan koreksi radiometrik dapat dilihat pada Lampiran 1.

Koreksi radiometrik merupakan merupakan teknik perbaikan citra satelit untuk menghilangkan efek atmosferik yang mengakibatkan kenampakan bumi tidak ter- lalu tajam. Proses ini mencakup koreksi efek yang berhubungan dengan sensor un- tuk meningkatkan kontras pada setiap piksel dari citra, sehingga objek yang tere- kam mudah dianalisis untuk menghasilkan data yang valid dengan keadaan di la- pangan (Sari dan Lubis, 2017).

3.5.5 Komposit Citra

Proses komposit dilakukan sebagai proses untuk pengklasifikasian. Komposit citra digunakan untuk menggabungkan komposisi dari RGB (red, green, blue). Pemi- lihan band yang akan digunakan harus disesuaikan dengan tujuan klasifikasi.

Komposisi band yang akan digunakan yaitu band (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dari citra Lan- dsat sesuai dengan AOI (Area of Interest), kemudian melakukan analisis NDVI menggunakan Landsat toolbox pada ArcGIS, kemudian pilih tab NDVI dengan memasukkan band 3 dan 4 untuk menghasilkan NDVI. Kemudian proses identify- kasi kelas warna sebagai laut dengan (value 10) dan darat dengan (value 0) yang bertujuan untuk reclassify land and sea. Selanjutnya menganalisis garis pantai de- ngan menggunakan tool Crate Shore Boundary untuk mendapatkan hasil garis pantai yang dibuat oleh tool secara otomatis.

3.5.6 Analisis Garis Pantai

Analisis garis pantai dibuat melalui software ArcGIS pada tool Create Shore Boundary sehingga didapat hasil garis pantai yang telah dibuat secara otomatis.

Penelitian analisis garis pantai dilakukan dengan menggunakan metode Digital Shoreline Analysis System.

Analysis System) yang telah terintegrasi dengan software ArcGIS. Pada proses ini dibutuhkan data garis pantai dari tahun yang berbeda untuk menghasilkan peru- bahannya. Proses analisis dengan menggunakan metode ini dapat dilihat pada (Gambar 5). Data garis pantai pada proses analisis ini dilakukan dengan mengim- por beberapa dokumen hasil dari citra yang telah terdigitasi (Joesidawati dan Suntoyo, 2016).

Gambar 5. Metode DSAS

Sebelum melakukan perhitungan perubahan garis pantai dibutuhkan penginputan hasil digitasinya terlebih dahulu. Penginputan diperlukan agar terbentuknya peru- bahan garis pantai dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Hasil overlay garis pantai kemudian digabungkan ke dalam software ArcGIS dan dimasukkan ke da- lam format Geodatabase untuk melakukan proses Digital Shoreline Analysis Sys- tem (DSAS). Garis shoreline merupakan sumber data garis pantai dari digitasi

Mulai

Citra Satelit Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan 2020

Pemulihan dan Penajaman Citra Croping dan Digitasi

Monitoring Hasil Overlay Proses pembuatan

Shoreline dan Baseline dalam format Geodatabase

Transek Analisis DSAS

Hasil data statistik perubahan garis pantai Mulai

Citra satelit landsat 7 ETM+ dan 8 OLI tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan 2020

Pemulihan dan penajaman citra Croping dan digitasi

Monitoring hasil overlay Proses pembuatan

shoreline dan baseline dalam format Geodatabase

yang telah dilakukan sebelumnya. Transek yang terdapat pada diagram alir di atas dimaksudkan untuk memotong setiap garis pantai untuk membuat titik pengukur- an, titik tersebut yang digunakan untuk menghitung laju dan jarak perubahan garis pantai (Himmelstoss et al., 2018).

Digital Shoreline Analysis System (DSAS) merupakan aplikasi perangkat lunak gratis yang bekerja sama dengan lembaga ESRI (Environmental System Research Institut) yang merupakan pengembang perangkat lunak ArcGIS. DSAS digunakan dalam perhitungan statistik tingkat perubahan suatu garis pantai pada rentang waktu yang berbeda. Pada aplikasi tersebut terdapat beberapa metode perhitungan statistik yang berbeda, diantaranya net shoreline movement (NSM) yaitu pengu- kuran jarak antara garis pantai terlama dan terbaru, end point rate (EPR) yaitu de- ngan membagi jarak pergerakan garis pantai dengan waktu yang berlalu antara ga- ris pantai terlama dan terbaru, shoreline change envelope (SCE) yaitu jarak antar semua garis pantai yang memotong transek tertentu, dan linear regression rate (LRR) yaitu perhitungan jarak garis pantai dengan menggunakan metode statistik (Himmelstoss et al., 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa perubahan garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2000-2020 mengalami abrasi dengan panjang berkisar 100,7 km. Pada tahun 2000-2005 adalah abrasi dengan panjang berkisar 125,95 km, tahun 2005-2010 adalah akresi dengan panjang berkisar 48, 35 km, tahun 2010-2015 adalah abrasi dengan panjang berkisar 137 km, tahun 2015-2020 adalah akresi dengan panjang berkisar 90,95 km. Secara umum wila- yah yang mengalami abrasi yaitu Kecamatan Lemong, Krui Selatan, Pesisir Sela- tan, Bengkunat, dan Bengkunat Belimbing. Wilayah yang mengalami akresi yaitu Kecamatan Pesisir Utara, Karyapenggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, dan Ngam- bur.

5.2 Saran

Pemerintah dan stakeholder terkait perlu memperhatikan wilayah-wilayah yang mengalami abrasi sehingga dapat melakukan mitigasi di daerah tersebut dan mempertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Alwidakdo, A., Azham, Z., dan Kamarubayana, L. 2014. Studi pertumbuhan mangrove pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan, 13(1): 11-18.

Anasiru, T. 2006. Angkutan sedimen pada Muara Sungai Palu. Jurnal SMARTek, 4(1): 25-33.

Anggraeni, S. K., Satriadi, A., dan Dwi, A. A. 2016. Karakteristik kecepatan dan arah dominan arus sejajar pantai (longshore current) di pantai Larangan Ka- bupaten Tegal Jawa Tengah. Journal of Oceanography, 5(3): 390-397.

Anugrahadi, A., Sukojo, B.M., Djajadiharja, Y.S., dan Purwadhi ,F.S. 2014. Iden- tifikasi variasi perubahan garis pantai akibat abrasi dan akresi. Jurnal Segara, 10(1): 17-29.

Arief, M., Winarso, G., dan Prayogo, T. 2011. Kajian perubahan garis pantai menggunakan data satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Jurnal Penginde- raan Jauh, 8: 71-80.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat. 2020. Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat. Lampung. 222 hlm.

Damayanti, A. dan Ayuningtyas, R. 2008. Karakteristik fisik dan pemanfaatan Pantai Karst Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Makara Seri Teknologi, 12 (2): 91-98.

Dauhan, S. K., Tawas, H., Tangkudung, H., dan Mamoto, J. D. 2013. Analisis ka- rakteristik gelombang pecah terhadap perubahan garis pantai di Atep Oki.

Jurnal Sipil Statil, 1: 784-796.

Dinas Kelautan dan Perikanan. 2008. Urgensi RUU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Article Online Dinas Kelautan dan Perikanan. 31 De- sember 2020. kkp.go.id. (Diakses tanggal 26 Juli 2021).

Fathoni, S. 2017. Analisis Perubahan Garis Pantai dan Penutupan Lahan di Ka- wasan Pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Menggunakan Citra Sa- telit Landsat (Tesis). Universitas Brawijaya. Malang. 95 hlm.

Halim, H. dan Halili, H. 2016. Studi perubahan garis pantai dengan pendekatan penginderaan jauh di wilayah pesisir Kecamatan Soropia. Jurnal Sapa Laut, 1: 24-31.

Hamdi, A. S. dan Bahruddin, E. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Da- lam Pendidikan. Deepublish. Yogyakarta. 171 hlm.

Hidayat, A., Syamsidik, S., dan Masimin, M. 2016. Monitoring rehabilitasi garis pantai di utara Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Jurnal Teknik Sipil, 5(3): 241-250.

Hidayati, N. 2017. Dinamika Pantai. UB Press. Malang. 192 hlm.

Hidayati, N. dan Purnawali, H. S. 2015. Deteksi perubahan garis pantai Pulau Gi- li Ketapang Kabupaten Probolinggo. Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan. 10 Mei 2016. Malang. Hal 570-574.

Himmelstoss, E. A., Henderson, R. E., Kratzmann, M. G., dan Farris, A. S. 2018.

Digital Shoreline Analysis System (DSAS) Version 5.0 User Guide. US Geo- logical Survey. 126 hlm.

Hutabarat, S. dan Evans, S. M. 2006. Pengantar Oseanografi. UI Press. Jakarta.

157 hlm.

Irawan, S., Fahmi, R., dan Roziqin, A. 2018. Kondisi hidro-oseanografi (pasang surut, arus laut, dan gelombang) perairan Nongsa Batam. Jurnal Kelautan, 11: 56-68.

Istiqomah, F., Sasmito, B., dan Amarrohman, F. J. 2016. Pemantauan perubahan garis pantai menggunakan aplikasi Digital Shoreline Analysis System (DSAS) studi kasus: pesisir Kabupaten Demak. Jurnal Geodesi Undip, 5(1):

78-89.

Jade, R. R., Perbani, N. M. R. R. C., dan Handiani, D. N. 2017. Analisis efektivi- tas bangunan pelindung Pelabuhan Patimban dan pantai sekitar melalui tin- jauan hidro-oseanografi. Jurnal Reka Geomatika, 2017 1(2): 102-112.

Joesidawati and Suntoyo. 2016. Shoreline change in Tuban District, East Java u- sing geospatial and Digital Shoreline Analysis System (DSAS) techniques.

International Journal of Oceans and Oceanography, 10(2): 235-246.

Kasim, F. 2012. Pendekatan beberapa metode dalam monitoring perubahan garis pantai menggunakan dataset penginderaan jauh Landsat dan SIG. Jurnal Il- miah Agropolitan, 5(1): 620-635.

Kasworo, Y. 2017. Urgensi penyusunan pengaturan rencana zonasi wilayah pe- sisir dan pulau-pulau kecil. Jurnal Rechtsvinding Online, 1(10): 1-3.

Kristianingsih, L., Wijaya, A. P., dan Sukmono, A. 2016. Analisis pengaruh ko- reksi atmosfer terhadap estimasi kandungan klorofil-a menggunakan citra landsat 8. Jurnal Geodesi Undip, 5(4): 56-64.

Kusumaningtyas, A. I. 2020. Analisis Perubahan Garis Pantai dan Evaluasi luas- an Penggunaan Lahan Pesisir di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamong- an, Jawa Timur (Disertasi). UIN Sunan Ampel. Surabaya. 85 hlm.

Liu, Y., Huang, H., Qiu, Z., dan Fan, J. 2013. Detecting coastline change from sa- tellite images based on beach slope estimation in a tidal flat. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 23(1): 165-176.

Loupatty, G. 2013. Karakteristik energi gelombang dan arus perairan di Provinsi Maluku. Jurnal Barekeng, 7(1): 19-22.

Monica, M. 2019. Pengaruh sistem referensi tinggi Digital Elevation Model (MED) pada hasil ortorektifikasi citra satelit resolusi tinggi untuk mendu- kung pemetaan skala besar. Prosiding Seminar Nasional Geomatika 2018:

Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional. 7 Oktober 2019. Bandung. Hal 19-28.

Nontji, A. 2002. Laut Nusantara Vol 3. Djambatan. Jakarta. 366 hlm.

Nugraha, W. S., Subiyanto, S., dan Wijaya, A. P. 2015. Penentuan lokasi potensi- al untuk pengembangan kawasan industri menggunakan sistem informasi ge- ografis di Kabupaten Boyolali. Jurnal Geodesi Undip, 4(1): 194-202.

Oktaviani, E. 2018. Paparan Particulate Matter (PM10) dan Total Suspended Pa- rticulate (TSP) di Trotoar Beberapa Jalan Kota Surabaya (Disertasi). ITS.

Surabaya. 56 hlm.

Opa, E. T. 2011. Perubahan garis pantai Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen, Minahasa Tenggara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis, 7(3): 109-114.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zo- nasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Prastyo, W. D. 2019. Perubahan Garis Pantai Pasca Tsunami di Pesisir Barat Banten Dengan Menggunakan Data Citra Landsat 8 OLI. (Disertasi). IPB.

Bogor. 41 hlm

Putri, A. A. K. 2020. Analisis Tinggi Gelombang Signifikan Berdasarkan Model Wavewatch-III di Pantai Alau-Alau, Kelurahan Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan. (Disertasi). Universitas Sriwijaya. Palembang. 33 hlm.

Raihansyah, T., Setiawan, I., dan Rizwan, T. 2016. Studi perubahan garis pantai di wilayah pesisir perairan Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Lhokseu- mawe. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, 1(1): 46- 54.

Riasasi, W. 2019. Identifikasi garis pantai kawasan pesisir Kabupaten Brebes ber- basis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Jurnal Geomedia:

Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian, 17(1): 47-53.

Sari, D. P. dan Lubis, M. Z. 2017. Pemanfaatan citra landsat 8 untuk memetakan persebaran lamun di wilayah pesisir Pulau Batam. Jurnal Enggano, 2(1): 38- 45.

Saripin, I. 2003. Identifikasi menggunakan lahan dengan menggunakan citra Landsat Thematic Mapper. Jurnal Buletin Teknik Pertanian, 8: 49-54.

Solihuddin, T. 2011. Karakteristik pantai dan proses abrasi di pesisir Padang Pa- riaman, Sumatera Barat. Jurnal Globe, 13(2): 112-120.

Sudarsono, B. 2011. Inventarisasi perubahan wilayah pantai dengan metode peng- inderaan jauh (studi kasus Kota Semarang). Jurnal Teknik, 32(2): 163-170.

Sugianto, D. N. 2010. Model distribusi data kecepatan angin dan pemanfaatannya dalam peramalan gelombang di perairan Laut Paciran, Jawa Timur. Indonesi- an Journal of Marine Sciences, 15(3): 143-152.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Bandung. 464 hlm.

Suhana, M. S., Nurjaya, I. W., Metta, N., dan Natih, N. 2016. Analisis kerentanan pantai timur Pulau Bintan menggunakan digital shoreline analysis system dan coastal vulnerability index. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelaut- an,7(1): 19-24.

Suwargana, N. 2013. Resolusi spasial, temporal dan spektral pada citra satelit landsat, spot dan ikonos. Jurnal Ilmiah Widya, 1: 167-174.

Tarigan, T. A., Simarmata, N., Nurisman, N. dan Rahman, Y. 2020. Analysis of shoreline changes on Krui Bay, West Coast of Lampung Province. Journal of Science and Applicative Technology, 4(1): 26-31.

Tawas, H. J. dan Pratasis, P. A. 2016. Pengaruh besar gelombang terhadap keru- sakan garis pantai. Jurnal Tekno, 14(65): 65-70.

Tawoeda, S. P., Tawas, H. J. dan Halim, F. 2016. Studi transformasi gelombang terhadap garis Pantai Beo Barat Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Sipil Statik, 4(3): 155-164.

Yananto, A. dan Sibarani, R. M. 2016. Analisis kejadian El Nino dan pengaruh- nya terhadap intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek (Studi kasus: pe- riode puncak musim hujan tahun 2015/2016). Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 17(2): 65-73.

Zuidam, R. V. 1986. Aerial Photo-interpretation in Terrain Analysis and Geo- morphologic mapping. Smits Publishers. Canada. 442 hlm.