INTEGRASI ELEMEN KOMUNITAS MUSIK PATROL DALAM EKSISTENSI KESENIAN TRADISIONAL

(The Elements Integration of Musik Patrol Communities in The Existence of Traditional Artwork)

SKRIPSI

Oleh

BANGKIT NUGROHO NIM 090910302086

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

i

INTEGRASI ELEMEN KOMUNITAS MUSIK PATROL DALAM EKSISTENSI KESENIAN TRADISIONAL

(The Elements Integration of Musik Patrol Communities in The Existence of Traditional Artwork)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

BANGKIT NUGROHO NIM 090910302086

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

ii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuku Sriyati dan Ayahku Agus Subiyanto;

2. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; 3. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

iii MOTTO

Man Jadda Wa Jadda (Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan).)

)

Alting, Nurhalida. 2013. Man Jadda Wajada Saja Tidak Cukup.

iv

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama : Bangkit Nugroho NIM : 090910302086

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2015

v SKRIPSI

INTEGRASI ELEMEN KOMUNITAS MUSIK PATROL DALAM EKSISTENSI KESENIAN TRADISIONAL

Oleh Bangkit Nugroho NIM 090910302086

Pembimbing

vi PENGESAHAN

Karya ilmiah Skripsi berjudul “Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 09 Februari 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji: Ketua,

Baiq Lily Handayani, S. Sos. M. Sosio NIP 198305182008122001

Sekretaris,

Nurul Hidayat, S. Sos. MUP NIP 197909142005011002

Anggota,

Hery Prasetyo, S. Sos. M. Sosio NIP 1983040420081121003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember,

vii RINGKASAN

Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional; Bangkit Nugroho, 090910302086; 2015:107 halaman; Program Studi Sosiologi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Permasalahan dalam penelitian ini yakni: pertama, “bagaimana peran komunitas musik dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol?”, kedua “bagaimana Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis peran komunitas musik dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jember Lor, Kelurahan Slawu, dan Kelurahan Gebang. Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama. Ini dimaksudkan bahwa data dan informasi yang didapat oleh peneliti dilakukan pengecekan melalui data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, dengan ini data yang di dapat oleh peneliti benar-benar valid. Selanjutnya proses analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif, analisis data ini menggunakan tiga jenis kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

viii

yang mana masyarakat Banyuwangi, dan yang mana masyarakat Jember. Namun globalisasi dengan proyek homogenisasinya, berusaha membuat lokalitas budaya menjadi seragam dengan lokalitas budaya yang mereka usung dengan menggunakan globalisasi sebagai sarananya. Oleh karena itu pelestarian kesenian tradisional sebagai bentuk kepedulian para komunitas musik patrol kepada lokalitas budaya yang semakin terkikis oleh proyek globalisasi, yakni kesenian tradisional musik patrol, mereka jalankan hingga sekarang. Pelestarian kesenian tradisional musik patrol dapat berjalan selain adanya dorongan eksternal yakni nilai-nilai yang didapatkan dari para seniman kesenian musik patrol generasi sebelumnya, juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan keterlibatan ini mencakup peran individu dan peran lembaga yang ada di dalam masyarakat. Peran individu dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol terdiri dari anggota komunitas musik patrol, guru sekolah, dan penggemar kesenian musik patrol. Peran lembaga terdiri dari keluarga, lembaga pendidikan yakni sekolah dan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, JFCC (Jember Fashion Carnaval Center), media, dan Komunitas penyuka kesenian tradisional musik patrol.

ix PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nurul Hidayat S.Sos, MUP, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini;

2. Drs. Sulomo, SU, selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis;

3. Baiq Lily Handayani, S.Sos. M.Sosio. dan Hery Prasetyo, S.Sos. M.Sosio. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi; 4. Drs. Akhmad Ganefo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sosiologi yang selalu

memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis;

5. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

6. Dosen-dosen Program Studi Sosiologi dan seluruh karyawan Universitas Jember atas Ilmu Pengetahuan dan bantuan selama ini hingga penulis mampu menyelesaikan studi;

7. semua informan yang telah memberikan bantuan dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi peneliti selama penelitian;

x

9. sahabat-sahabatku Adit, Arfian, Baidul, Pak Ust. Fauzan, Ima, Ken, Lely Gun, Santy, Mustika, Yunas, dan teman-teman angkatan 2009 yang selama ini memberikan bantuan, dukungan serta motivasi selama menempuh studi hingga pembuatan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 06 Januari 2015

xi DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSEMBAHAN ... ii

HALAMAN MOTTO ... iii

HALAMAN PERNYATAAN ... iv

HALAMAN PEMBIMBINGAN ... v

HALAMAN PENGESAHAN ... vi

HALAMAN RINGKASAN ... vii

PRAKATA ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 10

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10

1.3.1 Tujuan Penelitian ... 10

1.3.2 Manfaat Penelitian ... 10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 11

2.1 Pendekatan Struktural Fungsionalisme dalam Pelestarian Kesenian Musik Patrol ... 11

2.2 Konsep tentang Masyarakat ... 15

2.3 Konsep tentang Kesenian Tradisional ... 16

2.4 Konsep tentang Komunitas ... 21

2.5 Konsep tentang Pelestarian ... 21

xii

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 27

3.1 Pendekatan Penelitian ... 27

3.2 Setting Penelitian ... 27

3.3 Penentuan Informan ... 28

3.4 Pengumpulan Data... 29

3.4.1 Observasi ... 29

3.4.2 Wawancara Mendalam ... 30

3.4.3 Studi Pustaka ... 31

3.4.4 Dokumentasi ... 31

3.5 Uji Keabsahan Data ... 31

3.6 Analisis Data ... 32

BAB 4. PEMBAHASAN ... 34

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 34

4.1.1 Gambaran Umum ... 34

4.2 Pelestarian Musik Patrol ... 38

4.2.1 Elemen-Elemen Pelestarian Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 39

a. Cara Memainkan Musik Patrol ... 42

b. Regenerasi Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 43

c. Orisinalitas Kesenian Musik Patrol ... 44

d. Eksistensi Kelembagaan ... 45

4.2.2 Unsur-Unsur Pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 47

a. Individu ... 47

1). Anggota Komunitas Musik Patrol ... 48

2). Guru Sekolah ... 49

3). Penggemar Kesenian Tradisional Musik Patrol .... 51

b. Kelembagaan ... 51

xiii

2). Lembaga Pendidikan ... 54

3). Lembaga Pemerintah ... 59

4). JFCC (Jember Fashion Carnaval Center) ... 61

5). Media Massa... 61

6). Komunitas Penyuka Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 63

4.2.3 Peran Unsur-Unsur Pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 64

a. Individu ... 64

1). Anggota Komunitas Musik Patrol ... 64

2). Guru Sekolah ... 67

3). Penggemar Kesenian Tradisional Musik Patrol .... 70

b. Kelembagaan ... 74

1). Keluarga ... 74

2). Lembaga Pendidikan ... 75

3). Lembaga Pemerintah ... 83

4). JFCC (Jember Fashion Carnaval Center) ... 88

5). Media Massa... 91

6). Komunitas Penyuka Kesenian Tradisional Musik Patrol ... 97

4.3 Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional ... 104

4.3.1 Pola Hubungan saling Melengkapi antar Elemen Komunitas Musik patrol ... 106

BAB 5. PENUTUP ... 108

2.2 Kesimpulan ... 108

2.3 Saran ... 110 DAFTAR PUSTAKA

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data ... 32

Gambar 3.2 Model Analisis Data Interaktif ... 33

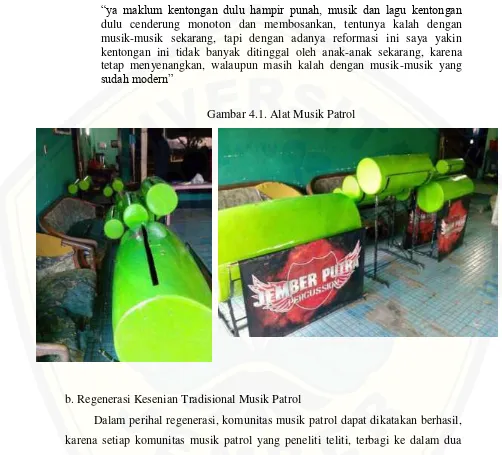

Gambar 4.1 Alat Musik Patrol ... 43

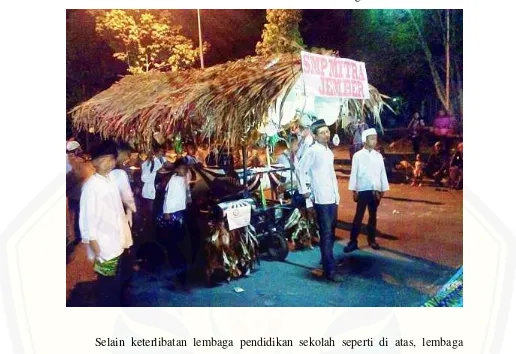

Gambar 4.2 Komunitas Musik Patrol SMP Mitra mengikuti CMP XIV ... 58

Gambar 4.3 Event Carnaval Musik Patrol XIV ... 59

Gambar 4.4 Tampilan halaman blog SMP Mitra ... 80

Gambar 4.5 Poster event CMP XIV ... 82

Gambar 4.6 Tampilan halaman Website Kantor Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember ... 85

Gambar 4.7 Tampilan booklet Cruising The Land of Beauty ... 86

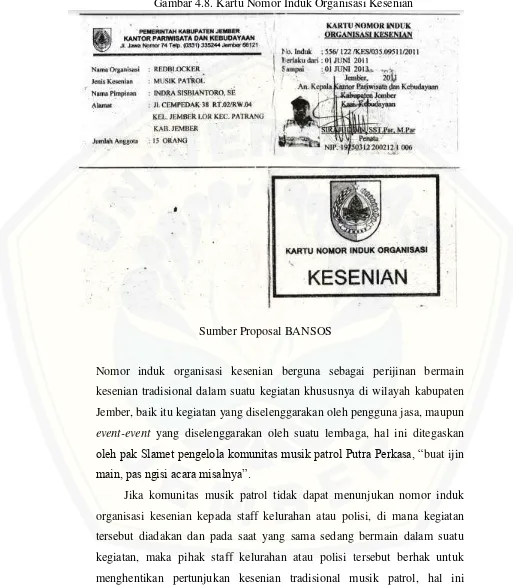

Gambar 4.8 Kartu Nomor Induk Organisasi Kesenian ... 87

Gambar 4.9 Kolaborasi komunitas musik patrol dengan JFCC pada event JFC XIV ... 89

Gambar 4.10 Gladi bersih JFC XIV ... 91

Gambar 4.11 Tampilan akun facebook Rebloker ... 96

Gambar 4.12 Tampilan video pertunjukan Rebloker di Youtube.com ... 97

Gambar 4.13 Sesi latihan komunitas musik patrol Rebloker ... 100

Gambar 4.14 Sesi latihan komunitas musik patrol Rebloker ... 102

xv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara/Guide Interview. 2. Foto-foto Penelitian.

3. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember. 4. Surat Ijin Penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jember.

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jember merupakan Kabupaten yang dibatasi oleh kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan samudera Hindia di sebelah selatan (wikipedia, 2013). Penduduk Kabupaten Jember merupakan masyarakat yang dikenal dengan masyarakat Pendhalungan, yang mana merupakan masyarakat hasil dari proses amalgamasi antara etnis Madura dan Jawa, hal ini ditegaskan pula oleh Mardiyanti (2013).

“Perbandingan antara suku Jawa dan Madura adalah 1:4. Jadi, bisa dibayangkan bahwa yang mendominasi adalah suku Madura. Suku Jawa menjadi suku minoritas. Perkawinan campuran tidak bisa dihindarkan, sehingga munculnya istilah pendhalungan sebagai bentuk keturunan yang dilahirkan dari percampuran etnis Jawa-Madura”

Dari segi historisnya masyarakat Pendhalungan tercipta berawal dari migrasi era kolonial yang dilakukan belanda, yang mana mempertemukan antara etnis Madura dan Jawa, dan yang terjadi adalah pola interaksi dan adaptasi antar budaya yang menciptakan budaya hybrid Pendhalungan. Kendati demikian penduduk kabupaten Jember tidak hanya masyarakat Pendhalungan, hal ini ditegaskan oleh Raharjo, (2006:4).

“sejak migrasi era kolonial sebagai bentuk mobilisasi massa oleh pihak kolonial (dalam hal ini Belanda) telah menghasilkan struktur masyarakat multietnis...proses komunikasi antaretnis, tidak bisa dipungkiri, telah melahirkan sebuah varian budaya baru bernuansa hibrid yang kemudian disebut Pendhalungan”

“Sebagai produk segregasi etnis ala kolonial, masyarakat etnis Jawa yang menempati wilayah selatan Jember (seperti Ambulu,Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro)... Masyarakat Jawa di Ambulu dan Wuluhan misalnya, sampai saat ini masih melestarikan kesenian Reog yang berasal dari nenek moyangnya di Ponorogo. Di samping itu, hampir semua masyarakat di selatan juga menggemari Wayang Kulit, Jaranan, dan Campursari. Sedangkan untuk urusan pendidikan mereka tetap berorientasi pada pendidikan formal.” Etnis Madura menempati wilayah utara seperti Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan Pakusari, pada wilayah-wilayah ini bahasa Madura masih bertahan. Di samping itu pula mereka menyukai kesenian ludruk madura, di mana bahasa Madura yang digunakan dalam kesenian ludruk tersebut, hadrah, dan pondok pesantren merupakan kiblat pendidikan etnis Madura di wilayah-wilayah ini. Kegiatan-kegiatan bernuansa islami seperti pengajian disukai oleh masyarakat wilayah ini, karena mereka akan mendapatkan ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan tentang Islam, mereka dapat pula berjumpa dengan Lorah, yaitu kyai atau Gus, yakni anak kyai, yang mana menurut masyarakat wilayah ini mereka dapat mendatangkan keberkahan bagi mereka, hal ini ditegaskan pula oleh Raharjo, (2006:6-7).

“Di wilayah utara, masyarakat tetap bertahan pada orientasi budaya Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan sebagian Pakusari. Di samping ludruk ala Madura, masyarakat di sana gemar melihat pertunjukan Hadrah sebagai kesenian pesantren yang menjadi orientasi pendidikan etnis Madura. Pengajian juga menjadi acara favorit karena di samping mendapatkan wejangan-wejangan tentang Islam, mereka juga bisa bertemu dengan para Lorah (sebutan untuk kyai) ataupun Gus (anak kyai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan warga.”

Etnis Arab tetap mempertahankan budayanya dengan pernikahan sesama etnis, mereka juga menjaga keseniannya yakni musik gambus sebagai bagian estetika mereka (Raharjo, 2006:7).

“Sedangkan di wilayah tengah—kota dan pinggiran kota—di samping berdagang, etnis Tionghoa—sebagai berkah reformasi politik nasional— juga mulai mengembangkan kesenian Barongsai dan Liang liong sebagai kesenian khas mereka. Pada peringatan Imlek, kesenian ini dipertontonkan menyusuri jalan-jalan protokol kota Jember...generasi mudanya sudah banyak yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa dengan aksen Tionghoa...Dalam hal pendidikan sebagian besar warga etnis Tionghoa tetap menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang dikelola gereja, seperti SD, SMP, dan SMA Santo Yusuf, SMA Setya Cadika, dan lain-lain. Sementara etnis Arab tetap kukuh mempertahankan identitasnya dengan tetap melestarikan pernikahan sesama etnis. Mereka juga masih mempertahankan Musik Gambus sebagai pemenuh kebutuhan estetiknya.”

Keberagaman etnis seperti uraian di atas, menyebabkan kesenian baru tercipta, yakni akibat dari interaksi atau hibridasi antar etnis ini, kesenian tersebut antara lain can macanan kaduk, musik patrol, wayang kerte, singo ulung, hal ini ditegaskan pula oleh Raharjo, (2006:5).

“Di samping hibridasi yang berorientasi pada keterlibatan personal, ada juga hibridasi yang menghasilkan bentuk kesenian baru, semisal kesenian Can-Macanan Kaduk dan Musik Patrol (Jember), Singo Ulung dan Wayang Kerte.”

Di antara kesenian-kesenian tersebut, kesenian musik patrol merupakan kesenian yang populer di mata masyarakat Jember khususnya. Setiap tahun musik patrol selalu ramai, terutama di bulan ramadhan. Hampir di setiap kegiatan di isi dengan kesenian musik patrol, seperti menyambut tamu pejabat, dan kegiatan HUT kemerdekaan RI, kesenian tari misalnya dapat pula di iringi oleh kesenian musik patrol, hal ini ditegaskan pula oleh Yanuar (2013).

Kesenian tradisional Musik patrol tercipta berawal dari memelihara burung merpati, yang mengakibatkan masyarakat Jember terbiasa dengan alat musik ketuk. Awalnya alat musik ketuk ini digunakan sebagai metode memanggil burung merpati, dan terus berkembang menciptakan ritme musiknya sendiri. Alat musik ini juga berkembang sebagai alat pemberitahu suatu kejadian, seperti kematian, pencurian, pertanda adanya bencana. Jumlah ketukannya beragam, tergantung kesepakatan bersama. Karena mayoritas warga Jember dulu adalah muslim, musik patrol lebih dikembangkan pada saat bulan suci ramadhan untuk membangunkan warga di waktu sahur, hal ini ditegaskan pula oleh Fauzi, (2012).

“Musik Patrol berawal dari kebiasaan masyarakat Jember tempo dulu yang senang memelihara burung merpati. Dari kebiasaan itu beberapa warga mulai terbiasa dengan alat musik ketuk...alat musik ketuk inipun berkembang menjadi sebuah ritme tersendiri. alat musik ketuk ini kemudian juga berkembang sebagai pertanda suatu keadaan. Misalnya tentang adanya berita kematian, pencurian, hingga sebagai pertanda adanya bencana. Adapun jumlah ketukan dari masing masing tanda, itu tergantung kesepakatan bersama...Karena mayoritas warga Jember tempo dulu adalah muslim, Musik Patrol lebih dikembangkan pada saat bulan suci ramadhan untuk membangunkan warga di waktu sahur.”

Namun kini kesenian-kesenian tersebut sudah jarang ditemui, dan bahkan terancam punah, mengapa kesenian-kesenian di atas terancam keberadaannya dikarenakan beberapa faktor,

Globalization, so the story goes, has swept like a flood tide through the world’s diverse cultures, destroying stable localities, displacing peoples, bringing a market-driven, ‘branded’ homogenization of cultural experience, thus obliterating the differences between locality-defined cultures which had constituted our identities. Though globalization has been judged as involving a general process of loss of cultural diversity, some of course did better, some worse out of this process. Whilst those cultures in the mainstream of the flow of capitalism – those in the West and, specifically, the United States – saw a sort of standardized version of their cultures exported worldwide, it was the ‘weaker’ cultures of the developing world that have been most threatened. Thus the economic vulnerability of these non-western cultures is assumed to be matched by a cultural vulnerability. Cultural identity is at risk everywhere with the depredations of globalization, but the developing world is particularly at risk (Tomlinson, 2003).

ini mengacaukan stabilitas lokalitas, mengubah masyarakat, membawa pasar “branded”, yang mana bertujuan untuk menjalankan proyek homogenisasi dengan menggunakan budaya mereka sebagai medianya, sehingga dampaknya adalah hilangnya perbedaan antara lokalitas budaya yang telah ada sebelumnya, dan lokalitas tersebut merupakan suatu identitas. Meskipun globalisasi terlibat dalam proses hilangnya keberagaman budaya, beberapa diantaranya mampu lolos atau keluar dengan baik dari proses ini, namun ada pula yang lebih buruk atau sebaliknya. Budaya-budaya tersebut berada di dalam arus kapitalisme, mereka yang berada di barat khususnya Amerika Serikat, melihat fenomena ini seperti standarisasi budaya mereka yang diekspor ke seluruh dunia, mereka “weaker”, budaya-budaya yang lebih lemah yaitu budaya-budaya negara-negara berkembang yang mana merupakan negara-negara paling terancam oleh globalisasi. Dengan demikian kerentanan ekonomi pada budaya-budaya non barat ini dapat di asumsikan setara dengan kerentanan budaya. Di mana-mana identitas budaya selalu terancam dengan risiko hanyut dalam arus globalisasi, khususnya pada negara-negara berkembang, negara-negara ini sangat berisiko dengan ancaman globalisasi ini.

The globalization of the production and distribution of goods and services is a welcome development for many people in that it offers them access to products that they would not otherwise have. However, some are concerned that the changes brought about by globalization threaten the viability of locally made products and the people who produce them. For example, the new availability of foreign foods in a market—often at cheaper prices—can displace local farmers who have traditionally earned a living by working their small plots of family-owned land and selling their goods locally.Globalization, of course, does more than simply increase the availability of foreign-made consumer products and disrupt traditional producers. It is also increasing international trade in cultural products and services, such as movies, music, and publications. The expansion of trade in cultural products is increasing the exposure of all societies to foreign cultures. And the exposure to foreign cultural goods frequently brings about changes in local cultures, values, and traditions. Although there is no consensus on the consequences of globalization on national cultures, many people believe that a people's exposure to foreign culture can undermine their own cultural identity (Globalization101, 2014).

globalisasi ini menawarkan akses ke barang-barang atau produk-produk asing bagi mereka, karena produk-produk tersebut tidak pernah dimiliki masyarakat sebelumnya. Namun sebagian besar masyarakat khawatir pula dengan kehadiran dan perubahan yang dibawa globalisasi, hal ini dikarenakan mengancam daya hidup atau popularitas produk-produk lokal, demikian pula dengan para produsennya atau orang-orang yang menciptakan produk-produk lokal tersebut. Misalnya, dengan tersedianya produk-produk terbaru, yaitu barang-barang berasal dari negara asing yang ada di pasar, seringkali harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, fenomena ini berpotensi menggantikan para produsen yaitu petani-petani lokal yang mana secara tradisional mereka memperoleh nafkah dengan bekerja di lahan tanah kecil milik keluarga dan mereka menjual barang-barang atau hasil panennya tersebut diwilayah di mana mereka tinggal atau di pasar lokal tradisional. Globalisasi tidak hanya menambah ketersediaan produk-produk konsumen buatan negara asing dan mengacaukan produsen-produsen tradisional. Namun meningkatkan perdagangan internasional pula, khususnya produk-produk budaya dan jasa, seperti film-film, musik dan penerbitan-penerbitan, perluasan perdagangan produk-produk budaya meningkatkan popularitas produk-produk tersebut pada masyarakat, khususnya mengenai produk budaya-budaya asing. Promosi produk-produk budaya asing menimbulkan perubahan pada budaya-budaya lokal, baik nilai-nilai maupun tradisi-tradisi. Walaupun tidak ada konsensus mengenai konsekuensi globalisasi terhadap budaya nasional, namun sebagian besar masyarakat percaya bahwa jika suatu masyarakat mempromosikan budayanya terhadap budaya asing, maka hal itu berpotensi merusak identitas budaya asing tersebut.

Diferensialisme kultural memiliki pendapat sedikit berbeda mengenai globalisasi, yaitu sebagai berikut.

the other...Each culture has its own language, values, norms, symbols, etc. If a society is not entirely homogenous, it comprises a few subcultures and countercultures that can be sanctioned should they become too disruptive to the cultural system.

What matters for the cultural differentialist perspective is that culture is clearly territorially bound. Culture is long lasting and changes only very slowly as it adapts to its environment. What matters for the cultural differentialist perspective is that culture is clearly territorially In this context, cultural globalization is seen as a disruption as it involves ignoring borders and boundaries as well as outside cultural influences creating imbalances into any cultural system that receives it. Our opening vignette from the movie The Gods Must Be Crazy is an illustration of this process: the !Kung San live in peace and harmony with one another and nature and the interference of a foreign cultural artifact creates conflict and disrupts this small, self-contained cultural order, rendering it dysfunctional.

From this perspective, cultures cannot easily mix without causing disruption. This approach implies a notion of cultural purity that globalization threatens (globalsociology, 2011).

Pada sudut pandang fungsionalis, keberagaman budaya dipahami sebagai cultural differentialism. Cultural differentialism mendefinisikan budaya sebagai entitas yang terikat secara jelas dengan lokasi geografis yang spesifik. Menurut perspektif ini, keberagaman budaya global berbentuk mosaik budaya, dengan keanekaragaman budaya yang beragam dan dengan jelas dibatasi oleh batas-batas yang tegas diantara mereka, sehingga pengamat dapat mengidentifikasi, misalnya "budaya Perancis" atau "budaya Cina" yang mana setiap budaya jelas berbeda dari yang lain. Setiap budaya memiliki bahasa, nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbolnya sendiri. Jika sebuah masyarakat secara keseluruhan tidak homogen, artinya terdiri dari subkultur dan counter culture yang dapat diberi sanksi jika mereka menjadi terlalu disruptif atau mengganggu terhadap sistem budaya.

mengalami intervensi tersebut. Sebuah film yang berjudul “The God Must be Crazy” merupakan sebuah ilustrasi proses ini, Kung San hidup damai dan harmoni dengan yang lain dan alam, intervensi artifak budaya asing menciptakan konflik dan mengganggu struktur kultural, yang membuat semuanya disfungsional. Jadi menurut perspektif ini, budaya tidak dapat dengan mudah melebur menjadi satu tanpa didahului dengan intervensi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, salah satu pengaruh dampak globalisasi saat ini sedang populer di kalangan remaja adalah kpop, atau Korean Pop (Musik Pop Korea), merupakan jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Perkembangan musik K-POP ke dunia Internasional jelas sangat berpengaruh pada segala aspek permusikannya. Mulai dari jenis musiknya, packaging nya, gaya dance yang ditampilkan. Popularitas K-Pop mampu membuat banyak remaja Indonesia ingin lebih dekat dengan artis korea atau mengenal artis Korea idolanya. Sehingga di Indonesia sendiri kita bisa menemukan para K-Popers yang gemar meniru apapun yang sudah menjadi trandmark artis-artis Korea. Baik itu soal gaya bernyanyi, dance, hingga fashion yang mereka bawakan. Dibarengi pula dengan banyak munculnya tabloid remaja yang mengulas soal profil mereka. Uniknya lagi para penggemar K-Pop pun kerap meniru gaya nge dance dan bernyanyi boyband dan girlband asal Korea tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan musik K-POP ke Indonesia pada khususnya sangat mempengaruhi selera musik bangsa kita sendiri (Korgpa, 2013).

Dan selain faktor-faktor tersebut terdapat pula faktor internal yaitu dimana pemerintah setempat kurang memberikan pembinaan kepada para pelaku kesenian musik patrol, bahkan jumlah pelaku kesenian ini semakin berkurang di setiap tahunnya (Juslifar, 2012). Ditegaskan pula oleh pak Hendro mengenai kurangnya pembinaan kepada komunitas musik patrol.

Pemerintah setempat lebih tertarik dengan mengenalkan budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya lokal terdominasi oleh budaya-budaya luar yang pemerintah usung, dan pemerintah lebih peduli dengan membangun identitas baru, yang dalam prosesnya, usaha-usaha yang pemerintah lakukan dalam membangun identitas baru tersebut tersusun dalam serangkaian event atau kegiatan dari berbagai komunitas dan tergabung di dalam JME atau Jember Multi Event, dan kegiatan ini merupakan agenda setiap tahun. Bupati kabupaten setempat berpendapat bahwa kota Jember perlu diperkenalkan, salah satunya dengan menggunakan event JME atau BBJ. Dengan adanya event menarik seperti JME, perhatian masyarakat menjadi tertuju pada JME, disamping itu JME memiliki tujuan yang lain yaitu mengembangkan kota Jember, diharapkan dengan mengetahui potensi kota Jember, orang menjadi tahu apa yang bisa dikembangkan di kota Jember, mengundang dan jumlah investor semakin meningkat untuk berinvestasi di kota Jember. Hal ini ditegaskan oleh pak Rahmat, selaku Kasubag Kerja sama Media, HUMAS PEMKAB Jember, di bawah ini.

“yaitu bapak bupati punya keinginan, jember ini perlu diperkenalkan, orang dulu, caranya apa, salah satunya dengan event BBJ, dengan adanya event-event yang menarik tentu saja akan merayu orang untuk melihat, seperti itu, dan tujuan akhirnya ya mengembangkan kota jember, bahwa dengan orang tahu potensinya, orang tahu apa yang bisa dikembangkan di sini para investor akan semakin meningkat”.

Pemerintah setempat peduli dengan komunitas musik patrol, hanya sebatas mengakui sebagai bagian dari kota Jember, hal ini ditegaskan oleh pak Hendro pengelola komunitas musik patrol Rebloker, “lek patrol wes saya menggeluti dari kecil, jadi sampek paham patrol itu memang gak ada bantuan dari pemkab itu gak onok, cuman bisa diakui keseniannya”, (kalau patrol saya sudah menggeluti dari kecil, jadi sampai paham patrol itu memang tidak ada bantuan dari pemkab itu tidak ada, cuma bisa diakui keseniannya).

tradisional musik patrol, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini, dengan judul penelitian “Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional”

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain.

1. Bagaimana peran komunitas musik Patrol dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol?

2. Bagaimana Integrasi Elemen Komunitas Musik Patrol dalam Eksistensi Kesenian Tradisional?

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran dan integrasi elemen komunitas musik dalam eksistensi kesenian tradisional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

11

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Struktural Fungsionalisme dalam Pelestarian Kesenian Musik Patrol

Structural Functionalism is a broad perspective in sociology and anthropology which interprets society as structure with interrelated parts. Functionalism addresses thesociety as a whole in terms of function of its constituent elements such as norms, customs,traditions, institutions etc. Social structures are stressed and placed at the center ofanalysis and social functions are deduced from these structures.Functionalism is the oldest and dominant conceptual perspective in society.Functionalism has its roots in the organicism (Comte) of early 19th century. Organicismof Comte (and later that of Spencer and Durkheim) influenced the functional anthropologists Malinowski and Redcliffe Brown. Durkheim's timeless analysis and Weber's emphasis on social taxonomies (ideal types) began to shape modern/contemporary structural perspective (Subedi, 2010:1). Ditegaskan pula oleh Devi Prasad Subedi, bahwa struktural fungsionalisme merupakan perspektif sosiologi dan antropologi yang cukup luas cakupannya, struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai struktur yang saling terhubung satu sama lain. Fungsionalisme berpendapat bahwa masyarakat secara keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang fungsional, elemen-elemen tersebut antara lain, norma-norma, adat istiadat, tradisi dan lembaga. Struktural fungsional berpendapat demikian berdasarkan analisis dan fungsi sosial pada struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat.

Systems Theory is a framework of investigating any group of objects that work together to produce some result. This could be a single organism, any organization or society. A system is composed of regularly interacting and interrelating group of activities. It is a dynamic equilibrium model. There are often properties of the whole which cannot be found in the properties of the elements (Subedi, 2010:1).

Teori sistem merupakan kerangka kajian yang mengkaji suatu kelompok sebagai objek kajiannya, yang mana kelompok-kelompok tersebut bekerja sama menghasilkan suatu hasil yang fungsional. Aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh individu, organisasi atau masyarakat. Suatu sistem terdiri dari aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas tersebut berinteraksi secara teratur dan saling berkaitan dengan yang lain.

1. adaptation; 2. goal attainment; 3. integration, serta;

4. latent pattern maintenance (Poloma, 2010:180).

Adaptation atau penyesuaian. Seluruh sistem sosial baik yang sederhana maupun paling rumit, baik kecil hingga yang paling besar, dengan persyaratan ini, harus bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang akan dihadapinya. Contohnya jika seseorang bertempat tinggal di lingkungan rawan dengan kekerasan dan sulit air bersih, maka ia harus bisa bertahan hidup dengan kondisi keadaan sosial dan alam tersebut agar dapat bertahan hidup. Mereka dapat pula bertahan hidup dengan menyesuaikan diri secara fisik dan mental, seandainya mereka berkeinginan menentang keadaan-keadaan seperti itu, maka mereka harus siap dengan penelitian mengenai intensitas kejernihan air di tempat mereka tinggal dan mencari tahu faktor-faktor penyebab rawan kekerasan di lingkungan mereka bertempat tinggal dan bagaimana seharusnya mereka menyesuaikan diri.

Integration atau kebersamaan. Integrasi menunjukan keberadaan solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing bagian tersebut sesuai dengan posisinya. Ikatan solidaritas akan berantakan jika masing-masing bagian yang membentuk suatu sistem tersebut mengedepankan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu dalam pengertian integrasi, konsep keseluruhan adalah inti dari fenomena ini. Jadi integrasi hanya bisa terwujud jika semua bagian yang membentuknya mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu. Sebaliknya harus mengutamakan kepentingan sistem yang mereka ikuti. Setiap sistem memiliki tingkat integrasi yang berbeda, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Contohnya pada suatu band, integrasi paling rendah pada suatu band jika band tersebut bubar, integrasi paling tinggi jika terpenuhinya unsur-unsur integrasi dan terwujudnya keutuhan suatu sistem.

Keempat unsur tersebut, meskipun berdiri sendiri-sendiri, semuanya terangkai, saling mempengaruhi, baik secara berurutan maupun saling bersilangan satu sama lain. Persyaratan fungsional salah satu unsur dapat memberikan input dan output bagi persyaratan fungsional lainnya. (Rahman dan Yuswadi, 2004:85-88)

2.2 Konsep tentang Masyarakat

Masyarakat merupakan sebuah struktur sosial yang terdiri dari jaringan hubungan sosial yang rumit antara anggota-anggotanya. Satu hubungan sosial antara dua orang anggota tertentu pada suatu waktu tertentu, di tempat tertentu, tidak dipandang sebagai satu hubungan yang berdiri sendiri, tetapi dilihat sebagai bagian dari suatu jaringan hubungan sosial yang lebih luas, dimana melibatkan keseluruhan anggota masyarakat. Hubungan kedua orang di atas harus dilihat sebagai bagian dari satu struktur sosial. Individu-individu yang membentuk kesatuan menjadi komponen tersebut dari sebuah struktur sosial dilihat sebagai person yang menduduki posisi, atau status, di dalam struktur sosial tersebut. Orang sebagai organisme biologis, yang terdiri dari sel-sel dan cairan, bukanlah yang menjadi fokus utama ilmu sosial. Yang diperhatikan ilmu sosial adalah orang yang memiliki status sosial, hubungan orang dengan orang lain memiliki peran atau dalam kapasitasnya sebagai sebuah status sosial, misalnya sebagai ayah, ibu, buruh, majikan, penjual, pembeli, dan seterusnya. Perbedaan di dalam status sosial menentukan bentuk hubungan sosial, dan oleh karena itu mempengaruhi struktur sosial.

2.3 Konsep tentang Kesenian Tradisional

The South Dakota Arts Council defines traditional art as art that comes from a community or family, expresses their heritages, and has usually been practiced for several generations. The communities can be ethnic, tribal, regional or religious. The skills usually are passed on informally, for example through some sort of apprenticeship, rather than through academic training (Sherman, 2014).

Kesenian tradisional menurut The South Dakota Arts Council merupakan seni yang berasal dari sebuah masyarakat atau keluarga, yang mengungkapkan atau mengekspresikan warisan budaya mereka, dan biasanya telah dipraktekkan selama beberapa generasi. Kelompok masyarakat atau komunitas yang mempraktekkan kesenian tradisional dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, yaitu etnis, suku, daerah atau agama.

Kesenian sendiri memiliki beberapa bentuk atau media, yaitu seni rupa seperti lukisan, gambar, patung, seni suara seperti musik, instrumental, nyanyian, seni gerak seperti tari dan teater, dan seni bahasa seperti sastra dan ceritera (Limbeng, 2009). Fokus penelitian ini adalah pada kategori seni suara atau musik. Seni musik modern dan seni musik tradisional memang secara fundamental memiliki karakteristik yang serupa, yaitu sama-sama berkarakteristik seni musik, kendati demikian terdapat perbedaan diantara keduanya.

a. Berdasarkan aliran.

Seni musik modern berdasarkan alirannya menurut Widagdo (2010), terdiri dari enam kategori, antara lain sebagai berikut.

1. Jazz, pertama kali dikembangkan oleh masyarakat Afrika-Amerika pada awal abad ke 20 di New Orleans, Amerika Serikat.

2. Rhythm dan Blues ( R & B ), Musik R&B terdiri dari berbagai jenis musik populer yang saling terkait dan biasanya R&B merupakan musik yang terdiri dari genre-genre seperti soul, funk, disco, dan rap.

3. Pop, Musik populer memiliki 2 makna, pertama, musik-musik yang sedang booming atau digemari oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Kedua, merupakan suatu aliran atau gaya musik tertentu sama seperti halnya aliran musik lainnya. Karakteristik musik pop adalah melodi yang sangat mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, bersifat fleksibel untuk jika dikombinasikan dengan gaya musik lain, harmoni yang tidak terlalu rumit atau sederhana, tempo variatif, penggunaan ritme bebas dengan memfokuskan pada permainan drum dan gitar bas dan komposisinya juga mudah dicerna.

4. Rock, adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada

pertengahan tahun 50an. Akarnya berasal dari rhythm and blues, musik

country dari tahun 40 dan 50an serta berbagai pengaruh lainnya.

Selanjutnya, musik rock juga mengambil gaya dari berbagai musik lainnya,

termasuk musik rakyat (folk music), jazz dan musik klasik. Bunyi khas dari

musik rock sering berkisar sekitar gitar listrik atau gitar akustik, dan

penggunaan back beat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar

bass dan drum, dan kibor seperti organ, piano atau sejak 70-an, synthesizer.

Disamping gitar atau keyboard, saksofon dan harmonika bergaya blues

kadang digunakan sebagai instrumen musik solo. Dalam bentuk murninya,

musik rock "mempunyai tiga chords, backbeat yang konsisten dan

5. Country, Musik ini sering disebut juga Country and Western, yang

merupakan salah satu genre besar pada musik populer terutama di negeri

Amerika serikat. Jenis musik modern ini bersumber dari musik rakyat (folk

song) atau musik tradisional yang berasal dari Appalachia di kawasan

pegunungan selatan Amerika Serikat.

a. Berdasarkan sumber bunyi, musik dibagi menjadi :

1. aerophone, sumber bunyi udara;

2. membranphone, sumber bunyi membran;

3. chordophone, sumber bunyi dawai atau tali;

4. idiophone, sumber bunyi alat itu sendiri (sebagian besar perkusi);

5. elektrophone, sumber bunyi listrik.

b. Berdasarkan proses penciptaan, musik religi dan profan atau duniawi.

Sedangkan seni musik tradisional adalah seni musik yang hidup di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun, dipertahankan dan dijaga keberadaannya sebagai sarana hiburan. Terdapat tiga unsur atau elemen yang saling mempengaruhi di antaranya Seniman, musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Yang bertujuan untuk mempersatukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat tentang usaha bersama dalam mengembangkan dan melestarikan seni musik tradisional. Menjadikan musik tradisional sebagai perbendaharaan seni di masyarakat sehingga musik tradisional lebih menyentuh pada sektor komersial umum. Kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi peserta juga kepada masyarakat luas sehingga musik tradisional dapat berperan sebagai hiburan untuk menjalankan bisnis para pengusaha.

Seni tradisional merupakan jati diri, identitas dan sebagai media ekspresi masyarakat. Hampir seluruh wilayah negara Indonesia memiliki seni musik tradisional yang khas. Ciri khas dan keunikan tersebut bisa nampak terlihat dari teknik permainannya, penyajiannya maupun bentuk instrumen musiknya. Di dalam seni tradisonal terdapat semangat kolektivitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dikenali karakter dan ciri khas masyarakat Indonesia, yaitu yang

terkenal ramah dan santun. Seni musik tradisional kita dapat dikategorikan

a. Instrumen Musik Perkusi.

Perkusi adalah sebutan bagi semua instrumen musik yang teknik permainannya dipukul, baik menggunakan tangan maupun stik. Dalam hal ini beberapa instrumen musik yang tergolong dalam alat musik perkusi adalah Gamelan, Kendang, Kecapi, Arumba, Talempong, Sampek dan Kolintang, Rebana, Bedung, Jimbe dan lain sebagainya.

1. Gamelan, adalah alat musik yang terbuat dari bahan logam, gamelan berasal dari daerah Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa Timur juga di Jawa Barat disebut dengan Degung dan di Bali disebut Gamelan Bali. Satu perangkat gamelan terdiri dari instrumen saron, demung, gong, kenong, slentem, bonang, peking, gender dan beberapa instrumen lainnya.

2. Kendang, adalah sejenis alat musik perkusi yang membrannya berasal dari kulit hewan (kambing). Kendang atau gendang dapat dijumpai di banyak wilayah Indonesia. Di daerah Jawa Barat kendang mempunyai peranan penting dalam tarian Jaipong. Di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali kendang selalu digunakan dalam permainan gamelan baik untuk mengiringi tarian, wayang dan ketoprak. Tifa adalah alat musik sejenis kendang yang dapat di jumpai di daerah Papua, Maluku dan Nias. Rebana adalah jenis alat musik yang biasa di gunakan dalam kesenian yang bernafaskan Islam. rebana dapat dijumpai hampir di sebagian wilayah Indonesia.

3. Kecapi adalah alat musik petik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Bentuk alat musik kecapi adalah sebuah kotak kayu yang di atasnya berjajar dawai atau senar, kotak kayu tersebut berguna sebagai resonatornya. Alat musik yang menyerupai kecapi adalah siter dari Jawa Tengah.

5. Talempong adalah seni musik tradisi dari Minangkabau. Talempong adalah alat musik bernada diatonis (do, re, mi, fa, sol, la, si, do).

6. Sampek (sampe/sapek) adalah alat musik yang bentuknya menyerupai gitar berasal dari daerah Kalimantan. Alat musik ini terbuat dari bahan kayu yang dipenuhi dengan ornamen/ukiran yang indah. Alat musik petik lainnya yang bentuknya menyerupai sampek adalah Hapetan dari daerah Tapanuli, Jungga dari Sulawesi Selatan.

7. Kolintang atau kulintang berasal dari daerah Minahasa. Alat musik ini mempunyai tangga nada diatonis yang semua instrumennya terdiri dari bas, melodis dan ritmis. Bahan dasar dibuat dari kayu dan cara untuk memainkan alat musik ini di pukul dengan menggunakan stik.

8. Sasando adalah alat musik petik berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, kecapi ini terbuat dari bambu dengan diberi dawai/senar sedangkan untuk resonansinya di buat dari anyaman daun lontar yang mempunyai bentuk setengah bulatan (Widagdo, 2010).

b. Instrumen Musik Gesek.

Instrumen musik tradisional yang menggunakan teknik permainan digesek adalah Rebab. Rebab berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta (kesenian betawi). Rebab terbuat dari bahan kayu dan resonatornya ditutup dengan kulit tipis, mempunyai dua buah senar/dawai dan mempunyai tangga nada pentatonis. Instrumen musik tradisional lainnya yang mempunyai bentuk seperti rebab adalah Ohyan yang resonatornya terbuat dari tempurung kelapa. Rebab jenis ini dapat dijumpai di Bali, Jawa dan Kalimantan Selatan.

c. Instrumen Musik Tiup.

alat musik tiup yang mempunyai 4 – 6 lubang nada dan bagian untuk meniupnya berbentuk corong. Seni musik tradisional yang menggunakan alat musik seperti ini adalah kesenian rakyat Tapanuli, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Papua (Prayogo, 2009).

2.4 Konsep tentang Komunitas

Komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki kepentingan dan lingkungan yang sama. Individu-individu di dalamnya dapat memiliki tujuan, keyakinan, sumber daya, preferensi atau selera, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Haryanta dan Sujatmiko, 2012).

Konsep mengenai komunitas di atas, ditegaskan pula oleh Phil Bartle (2011), dalam What is Community?, A Sociological Perspective.

a community is not just the people who are in it. Not only is the concept of a community a "construct" (model), it is a "sociological construct." It is a set of interactions, human behaviours that have meaning and expectations between its members. Not just action, but actions based on shared expectations, values, beliefs and meanings between individuals.

sebuah komunitas tidak hanya sekedar sekumpulan individu di dalamnya. Sebuah komunitas merupakan sebuah kelompok sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat interaksi, tingkah laku manusia, yang memiliki makna dan tujuan yang sama. Tidak hanya sekedar tindakan, melainkan sebuah tindakan yang didasari oleh tujuan, pandangan-pandangan atau nilai-nilai, keyakinan, dan makna yang sama, diantara anggota-anggotanya.

2.5 Konsep tentang Pelestarian

Secara fundamental makna pada kata pelestarian hingga sekarang masih belum ditemukan definisinya yang independen, artinya hanya dapat diketahui definisinya jika dikaitkan pada suatu benda atau “things” yang terkait, gagasan tersebut akan dijelaskan pada uraian dibawah ini.

1980s, the library and archival communities have used "preservation" as an umbrella term for activities that reduce or prevent damage to extend the life expectancy of collections, while "conservation" refers more specifically to the physical treatment of individual damaged items. The term "restoration" is used mostly in the context of museum objects or motion picture films. It generally refers to the process of returning an object to its original state, or what is thought to have been its original state (preservation101, 2006).

Perbedaan pelestarian dan konservasi sedikit tidak jelas, dalam penggunaannya (demikian pula dengan penggunaan kata restorasi) telah bervariasi atau variatif dari waktu ke waktu, tergantung mereka menggunakannya dalam konteks apa. Semenjak tahun 1980an kepustakaan dan komunitas pengarsipan telah menggunakan “pelestarian” dalam hal-hal mengenai aktivitas, dimana aktivitas tersebut bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan dalam rangka memperpanjang benda-benda koleksi, sementara “konservasi” mengacu pada hal-hal yang lebih spesifik, seperti perawatan benda-benda individu yang telah rusak. Istilah “restorasi” umumnya digunakan pada konteks benda-benda museum atau perfilman. Umumnya mengacu pada proses mengembalikan sebuah benda atau objek seperti keadaan semula atau apa yang dianggap telah pada keadaan semula.

Preservation—The protection of cultural property through activities that minimize chemical and physical deterioration and damage and that prevent loss of informational content. The primary goal of preservation is to prolong the existence of cultural property.

Conservation—The profession devoted to the preservation of cultural property for the future. Conservation activities include examination, documentation, treatment, and preventive care, supported by research and education.

Restoration—Treatment procedures intended to return cultural property to a known or assumed state, often through the addition of non-original material (preservation101, 2006).

The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works mendefinisikan tiga istilah di atas sebagai berikut.

Konservasi, yaitu suatu tindakan atau profesi yang bertujuan untuk pelestarian kekayaan budaya untuk masa depan. Kegiatan konservasi meliputi pemeriksaan, dokumentasi, perawatan, dan perawatan pencegahan serta didukung oleh penelitian dan pendidikan.

Restorasi, yaitu prosedur perawatan yang bertujuan untuk mengembalikan kekayaan budaya ke keadaan yang diketahui atau diasumsikan seperti semula, dan seringkali melalui penambahan materi yang tidak asli.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang menjadi acuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Pelestarian Angklung Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Pariwisata Berkelanjutan di Saung Angklung Udjo, Bandung (2013, Annisa Pratiwi, Program Studi Kajian Pariwisata Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar).

2. Pelestarian Nilai Budaya dalam Seni Tari Tarawangsa di Kabupaten Sumedang, suatu studi pada sekolah sebagai pusat budaya (2013, Fitri Nuraini, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia).

3. Arena Produksi Kultural Jaranan Buto Sekar Dhiyo di Banyuwangi (2014, Niasty deja Pratiwi, praogram studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).

Pada penelitian yang pertama, yaitu Pelestarian Angklung Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Pariwisata Berkelanjutan di Saung Angklung Udjo, Bandung, merupakan penelitian yang berlokasi di kabupaten Bandung, dengan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. apakah masyarakat Saung Angklung Udjo dapat menyesuaikan dengan perkembangan pariwisata budaya angklung?;

3. bagaimana upaya pelestarian warisan budaya tak benda di Saung Angklung Udjo?.

Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan kuantitaif dan Kualitatif. Penelitian ini memiliki beberapa temuan yaitu :

a. saung Angklung Udjo menerapkan langkah-langkah konstruktif untuk instalasi baru dan sarana fasilitas pemantauan dalam pelayanan untuk melestarikan dan mempromosikan tempat wisata. Dengan menghubungkan pelestarian warisan budaya, peningkatan dan optimalisasi infrastruktur yang ada dilakukan oleh aktor profesional lokal;

b. identitas budaya sebagai pusaka budaya yang dapat dikembangkan menjadi modal ekonomi dan sebagai aset agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khasnya;

Penelitian ini menggunakan teknik dan konsep Carrying Capacity. Keunggulan penelitian ini adalah menjelaskan dampak terhadap aspek-aspek pariwisata berkelanjutan dan perhitungan daya dukung, yang mana mencakup aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu komunitas kesenian tradisional. Perbedaan dengan penelitian ini adalah teori dan metode penelitian yang digunakan.

Pada penelitian yang kedua, yaitu Pelestarian Nilai Budaya dalam Seni Tari Tarawangsa di Kabupaten Sumedang, suatu studi pada sekolah sebagai pusat budaya, penelitian ini berlokasi di kabupaten Sumedang, tepatnya di sekolah SMA Negeri Rancakalong, dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran dinas pendidikan dalam upaya peningkatan kreatifitas siswa untuk pelestarian nilai budaya dalam seni tari Tarawangsa?

3. Bagaimanakah peran masyarakat, dinas pendidikan dan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam upaya pelestarian nilai budaya dalam seni tari Tarawangsa?

Data-data yang diperoleh oleh peneliti dari informan dilapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara, catatan lapangan, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan teori tindakan kebudayaan, temuan data dari penelitian ini adalah bahwa seni tari tarawangsa yang dibelajarkan di kelas X SMA Negeri Rancakalong merupakan bentuk pelestarian nilai budaya karena guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan tari tarawangsa sebagai proses mewujudkan nilai-nilai kehidupan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan tari tarawangsa diantaranya; nilai pendidikan, nilai moral, nilai hiburan, nilai religious, nilai seni dan nilai perjuangan hidup.

Pada penelitian yang ketiga yaitu, Arena Produksi Kultural Jaranan Buto Sekar Dhiyo di Banyuwangi. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana posisi agen dalam produksi kultural jaranan buto Sekar Dhiyu di Banyuwangi? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan struktural generatif. Temuan pada penelitian ini antara lain.

1. Terdapat dua agen yang terlibat dalam keberlangsungan jaranan buto Sekar Dhiyu, yakni mbah Setro dan mbah Darni, dengan posisi masing-masing sebagai pencipta kesenian dan pemimpin komunitas Sekar Dhiyu.

3. Banyuwangi sebagai arena dalam produksi budaya jaranan buto, di dalamnya terdapat persaingan di antara para komunitas kesenian jaranan buto, dengan kepentingan yang sama, yakni keuntungan ekonomi.

4. Terdapat dua modal dalam pertunjukkan komunitas kesenian jaranan buto Sekar Dhiyu, yakni pertunjukkan komunitas Sekar Dhiyu yang ditampilkan telah melekat di hati masyarakat, dan pertunjukkannya masih original.

5. Karena terdapat banyak komunitas kesenian jaranan buto, komunitas sekar Dhiyu melakukan perubahan pada segi pertunjukkannya, dengan tujuan agar keberadaan jaranan buto Sekar Dhiyu tetap terjaga di masyarakat.

27

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah bagian terpenting pada sebuah penelitian, karena metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai media yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan mengenai sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, mencari, dan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan serta mengumpulkan fakta-fakta dari suatu keadaan dan kejadian (Idrus, 2009:24). Dalam pendekatan penelitian deskriptif ini, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana peran komunitas musik dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol. Karena itulah laporan penyajian penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa kutipan data-data yang berasal dari wawancara,catatan lapangan, foto dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti ingin mendapatkan pemahaman mengenai peran komunitas musik dalam kaitannya dengan pelestarian kesenian musik tradisional.

3.2 Setting Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan September 2014. Lokasi atau daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di sejumlah wilayah kecamatan Patrang kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah wilayah yang berada di wilayah kecamatan Patrang, antara lain:

2. disamping itu pula dikarenakan lokasi penelitian tersebut tidak jauh dari Universitas Jember, sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat meminimalisir biaya atau pengeluaran terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti;

3. Dusun Puring kelurahan Slawu, dengan pertimbangan, bahwa di dusun tersebut merupakan lokasi komunitas musik patrol Putra Perkasa;

4. Dusun Krajan Timur kelurahan Slawu, dengan pertimbangan bahwa Krajan Timur adalah dusun di mana komunitas patrol Arsela berlokasi; 5. Dusun Krajan Barat kelurahan Slawu, dengan pertimbangan, bahwa dusun

Krajan Barat merupakan komunitas musik patrol SMP Mitra berlokasi; 6. Dusun Kedawung kelurahan Gebang, peneliti menggunakan lokasi

tersebut dengan pertimbangan, bahwa komunitas musik patrol Kharisma berlokasi di dusun Kedawung.

3.3 Penentuan Informan

Penetapan informan berdasarkan teknik purposive sampling dimana teknik sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Menurut Idrus (2009:96) purposive sampling merupakan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Peneliti menentukan informan secara sengaja dengan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu. Informan yang dianggap kunci dalam penelitian ini adalah pengelola komunitas musik patrol dan para staf karyawan pemerintah kabupaten, yaitu:

a. Rahmat Agung, Kasubag Kerja sama Media, HUMAS PEMKAB Jember;

b. Nefie Sulistyaningsih, KTU kantor Pariwisata; c. Hendro, Pengelola komunitas musik patrol Rebloker; d. As’ad, pengelola komunitas musik patrol Arsela;

g. Slamet, pengelola komunitas musik patrol Kharisma; h. Ponco, penggemar kesenian tradisional musik patrol.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan ”Peran Komunitas Musik dalam Pelestarian Kesenian Tradisional” peneliti akan menggunakan beberapa metode, diantaranya.

3.4.1 Observasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif dengan menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai bagaimana peran komunitas musik dalam pelestarian kesenian tradisional musik patrol di dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami mengenai Peran Komunitas Musik dalam Pelestarian Kesenian Tradisional. Metode ini digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin mengamati secara langsung bagaimana informan di dalam masyarakat berinteraksi sebagai bagian dari Peran Komunitas Musik dalam Pelestarian Kesenian Tradisional dan mengamati dokumentasi video. Sehingga peneliti memiliki gambaran yang lebih luas dan mendalam serta data-data yang dimiliki peneliti benar-benar valid.

3.4.2 Wawancara Mendalam (In Depth Interview)

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2007:157-158). Metode wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggali informasi secara dalam dan lengkap secara intensif untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, sebab jenis wawancara tidak terstruktur ini memberi peluang terhadap peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian (Idrus, 2009:107). Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur ini peneliti dapat menggali data dari informan secara mendalam dan tidak terkesan kaku. Wawancara yang dilakukan bersifat informal, sehingga diharapkan informasi yang didapat benar benar fakta yang keluar dari hati mereka, tidak dibuat-buat dan tanpa ada rasa canggung, disini peneliti memanfaatkan pedoman wawancara (guide interview), meski wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak terstruktur namun peneliti tetap berpedoman pada topik penelitian melalui pedoman wawancara. Hal ini bertujuan agar wawancara yang dilakukan teratur dan tidak melebar, sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

memahami pertanyaan dari peneliti sehingga jawaban dari informan kerap kali keluar dari topik penelitian.

3.4.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dimana peneliti membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan pembahasan ini sebagai pedoman dalam memaparkan suatu masalah mengenai peran komunitas musik dalam pelestarian kesenian tradisional. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur dan referensi seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian guna menambah pengetahuan dan konsep yang dipakai sebagai dasar dalam mengadakan penelitian.

3.4.4 Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga peneliti mendapatkan data yang benar-benar valid. Selain menggunakan buku-buku maupun jurnal yang terkait, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto seperti foto kegiatan wawancara peneliti dengan informan.

3.5 Uji Keabsahan Data

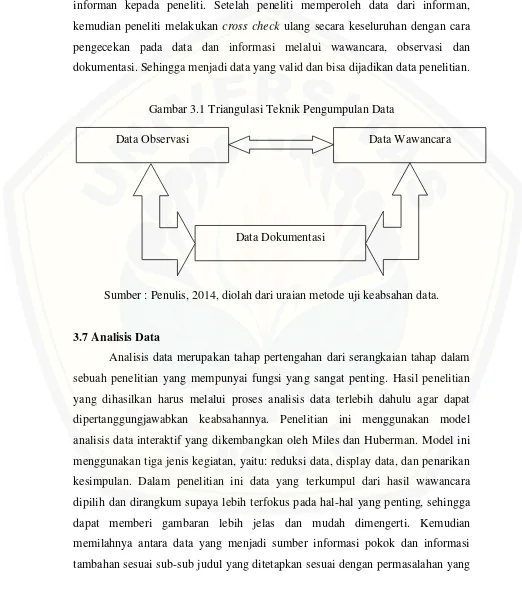

alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya. Dalam hal ini peneliti menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti tanyakan pada saat wawancara untuk menguji konsistensi jawaban yang diberikan informan kepada peneliti. Setelah peneliti memperoleh data dari informan, kemudian peneliti melakukan cross check ulang secara keseluruhan dengan cara pengecekan pada data dan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga menjadi data yang valid dan bisa dijadikan data penelitian.

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Sumber : Penulis, 2014, diolah dari uraian metode uji keabsahan data.

3.7 Analisis Data

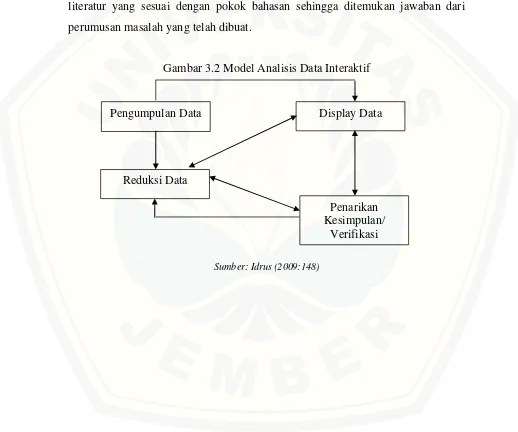

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini menggunakan tiga jenis kegiatan, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang terkumpul dari hasil wawancara dipilih dan dirangkum supaya lebih terfokus pada hal-hal yang penting, sehingga dapat memberi gambaran lebih jelas dan mudah dimengerti. Kemudian memilahnya antara data yang menjadi sumber informasi pokok dan informasi tambahan sesuai sub-sub judul yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan yang

Data Observasi Data Wawancara

diteliti. Kemudian data di interpretasi dengan menggunakan teori dari beberapa literatur yang sesuai dengan pokok bahasan, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dipertemukan dengan fakta di lapangan, serta data pendukung. Kemudian data disajikan secara deskriptif secara keseluruhan dan dianalisis yang terakhir ditarik kesimpulan (Miles dan Hubermas dalam Idrus, 2009:148). Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan berdasarkan pada data-data yang ada di lapangan yang telah diproses dan dianalisis menggunakan teori dari beberapa literatur yang sesuai dengan pokok bahasan sehingga ditemukan jawaban dari perumusan masalah yang telah dibuat.

Gambar 3.2 Model Analisis Data Interaktif

Sumber: Idrus (2009:148) Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/

34

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum

Kabupaten Jember, merupakan kabupaten yang yang diduduki oleh masyarakat pendalungan, memang ketika membicarakan Pendhalungan, citra yang lebih banyak muncul adalah perpaduan antara dua tradisi besar, Jawa dan Madura. Pendapat tersebut didukung pula oleh fakta bahwa kedua etnis tersebut merupakan warga mayoritas di Jember. Interaksi antara warga Madura dan Jawa melahirkan sebuah bahasa Jawa dialek Jember yang memiliki perbedaan dalam struktur dengan bahasa Jawa pada umumnya. Dalam konteks kesenian, terjadi pula proses perpaduan, yang mana lebih condong mengarah ke kesenian yang berakar budaya Jawa. Di Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa Jember, contohnya, terdapat komunitas kesenian ludruk Masa Jaya yang dalam pertunjukannya menggunakan bahasa Madura, mereka menggunakan bahasa Madura karena memang disesuaikan dengan para penikmat atau penontonnya, yang merupakan orang-orang berasal dari etnis Madura. Di Desa Panti, terdapat kelompok jaranan Turonggo Sakti yang mengkombinasikan jaranan Jawa dan Osing, sedangkan para pemainnya merupakan campuran antara warga etnis Madura, Jawa, dan sebagian kecil Osing.

Pendhalungan menurut Prawiroatmodjo (dalam Raharjo, 2006) dalam Bausastra Jawa-Indonesia II. Menurutnya, secara etimologis Pendhalungan berasal dari dasar Bahasa Jawa dhalung yang berarti “periuk besar”. Dalam konsep simbolik, „periukbesar’ didefinisikan sebagai tempat bertemunya beragam masyarakat dengan etnis dan kebudayaan yang berbeda, kemudian masyarakat yang beragam tersebut saling berinteraksi dalam ruang dan waktu sehingga melahirkan varian baru kebudayaan yang disebut Pendhalungan.