GAMBARAN RESILIENSI PADA PEKERJA ANAK YANG

MENGALAMI

ABUSE

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persayaratan Ujian Sarjana Psikologi

Oleh :

NUZULIA RAHMATI

071301013

FAKULTAS PSIKOLOGI

SKRIPSI

GAMBARAN RESILIENSI PADA PEKERJA ANAK YANG MENGALAMI ABUSE

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NUZULIA RAHMATI 071301013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2012

Mengesahkan Dekan Fakultas Psikologi

Prof. Dr. Irmawati, psikolog

NIP. 195301311980032001

Tim Penguji

1. Meidriani Ayu Siregar, S.Psi., M. Kes., psikolog Penguji I

NIP. 196405232000032001 Merangkap pembimbing

2. Debby Anggraini Daulay, M.Psi., psikolog

NIP. 198101222008122002 Penguji II

3. Ari Widiyanta, M.Si., psikolog

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang Mengalami Abuse Adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh

gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip

dari hasil karya orang lain telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan

norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan di dalam skripsi

ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang

dan sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Medan, Agustus 2012

Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang Mengalami Abuse

Nuzulia Rahmati dan Meidriani Ayu Siregar

ABSTRAK

Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab

anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama

(Bagong, 2001). Harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga tentu bukanlah hal yang mudah bagi para pekerja anak, begitu banyak resiko yang akan dialaminya ia membutuhkan resiliensi agar mampu bertahan. Grotberg (2000) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup, karena setiap orang itu pasti mengalami kesulitan ataupun sebuah masalah dan tidak ada seseorang yang hidup di dunia tanpa suatu masalah ataupun kesulitan. Grotberg (2000), mengemukakan faktor-faktor resiliensi yang diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Untuk

kekuatan individu, dalam diri pribadi digunakan istilah „I Am’, untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, digunakan istilah „I Have’, sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’.

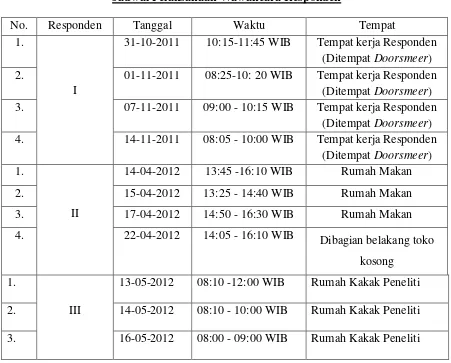

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden tiga orang. Tehnik pengambilan responden dilakukan dengan operational construct sampling. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan didukung oleh observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga responden memiliki faktor I have dan mampu mengembangkan sumber resiliensi yang ada yaitu memiliki hubungan yang dilandasi kepercayaan, memiliki struktur dan aturan dirumah, memiliki dorongan mandiri, memiliki role models, memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan. Ketiga responden mampu mengembangkan kekuatan pribadi (I am), yaitu disayang dan disukai oleh orang lain, mencintai dan berempati kepada orang lain, bangga pada diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki harapan,keyakinan dan kepercayaan akan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ketiga responden juga mampu mengembangkan kemampuan interpersonalnya (I can), yaitu ketiga responden mampu mengelola berbagai ransangan, mengukur tempramen diri dan juga orang lain. Ketiga responden juga mampu mengekspresikan/mengkomunikasikan perasaannya kepada keluarga dan juga orang lain.

Resilience of the Child Labor Who Are Abuse Nuzulia Rahmati dan Meidriani Ayu Siregar

ABSTRACT

Poverty in the economy has created a lot of child labor. Parents are forced to mobilize children as workers to help the family economy. At this point the emergence of vulnerability, because the children can change the role of "just help" becomes the primary breadwinner. Must work to help the family economy is certainly not an easy thing for the child workers, so many risks to be experiencing it requires resilience to survive. Grotberg (2000) suggested that resilience is the ability to assess, address, and improve or transform himself from adversity or misery in life, because everyone would have had difficulty or a problem and that no one is living in a world without a problem or difficulties. Grotberg (2000), suggests that resilience factors identified by different sources. For the power of the individual, in private use the term 'I Am', for external support and resources, used the term 'I Have', while for the interpersonal skills used istilah'I Can '.

This study aims to proviede a picture of resilience in child labor who experience abuse. This study uses qualitative methods to three the number of respondents. Retrieval techniques performed by the respondents operational construct sampling. Data is collected by interviews and supported by the observations. Retrieval techniques performed by the respondents operational construct sampling. Data is collected by interviews and supported by the observations.

The results of this study showed that three the number of respondents have the factor I have and be able to develop sources of resilience that there is a

trusting relationship, has a structure and rules at home, have a

self-encouragement, have role models, health services, education, safety and welfare. Three respondents were able to develop personal strengths which loved and liked by other people, empathy for others, proud of self, confidence and optimism, autonomy and could be responsible for their own behavior and have a

hopefulness, belief and trustiness. I Can differ on the characteristics of the respondent, the respondent I was able to develop a trusting relationship with the family, able to express your feelings when communicating with the family. And then three respondents also were able to develop to measure the temperament of theirself and others, also were able to express their feelings to others. three respondents also were able to able to manage feelings when communicated with family or others outside the family.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

berkat yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak yang

Mengalami Abuse”.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan pihak lain maka peneliti tidak

mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti

ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah

membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada :

1. Fakultas Psikologi dan Universitas Sumatera Utara yang telah

menyediakan sarana bagi peneliti.

2. Ibu Prof. Dr. Irmawati, M. Si, psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Sumatera Utara.

3. Kepada Dosen Pembimbing peneliti yaitu ibu Meidriani Ayu Siregar,

S.Psi.,M.Kes yang begitu sabar dalam membimbing peneliti dan

menyempatkan waktu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Dosen Pembimbing Akademik yaitu ibu Rika Eliana M. Psi.,

Psikolog yang selalu memberikan nasehat dan motivasi belajar kepada

peneliti.

5. Kepada ayah bunda yang tiada hentinya selalu sabar dan selalu

menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik dukungan

moral maupun dukungan finansial.

6. Kepada kakak peneliti Nurul Amalia Fitri S.Psi, abang peneliti

Muhammad Shadri., Lc dan adik peneliti Muhammad Ridha Rizki sang

calon sarjana psikologi juga, yang selalu memberikan dukungan, bantuan

dan doa kepada peneliti yang selalu memberikan motivasi dan semangat

yang membuat peneliti tetap berjuang.

7. Kakak senior peneliti yang juga memberikan masukan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti.

8. Seluruh sahabat dan teman-teman, nana, massita, kiki, vety, riah, dila,

tyas, ina, putri, juned, imel dan masih banyak lagi yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah saling memberikan dukungan dan

masukan dalam menyelesaikan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik

dilihat dari gaya bahasa maupun materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan

peneliti yang terbatas. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca agar ke depan menjadi lebih baik.

Medan, Agustus 2012

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 10

C. Tujuan Penelitian ... 11

D. Manfaat Penelitian... 11

D. Sistematika Penulisan ... 12

BAB II LANDASAN TEORI A. Resiliensi ... 14

1.Definisi Resiliensi ... 14

2. Faktor-Faktor Resiliensi ... 13

3. Tahap Pembentukan Resiliensi ... 20

B. Pekerja Anak ... 22

1.Definisi Pekerja Anak ... 22

2. Resiko dari Pekerja Anak ... 25

C. Abuse ... 26

1.Definisi Abuse ... 26

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Child Abuse ... 27

D. Remaja... 28

1.Definisi Remaja ... 28

2. Aspek-aspek Perkembangan Remaja ... 30

E. Paradigma Penelitian... 34

BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Kualitatif ... 35

B. Responden Penelitian... 36

1. Karakteristik Responden... 36

2. Jumlah Responden... 37

3. Prosedur Pengambilan Responden... 37

4. Lokasi penelitian... 38

C.Metode Pengambilan Data ... 38

E. Alat Bantu Pengumpulan Data... 40

F. Kredibilitas Penelitian... 42

G. Prosedur Penelitian ... 43

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Responden...47

B. Hasil Analisa Data Responden ...85

1. Latar Belakang Responden Menjadi pekerja Anak ... 52

2. Gambaran Resiliensi ... 58

C. Pembahasan Responden ...103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan...152

B. Saran...156

DAFTAR PUSTAKA...158

Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang Mengalami Abuse

Nuzulia Rahmati dan Meidriani Ayu Siregar

ABSTRAK

Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab

anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama

(Bagong, 2001). Harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga tentu bukanlah hal yang mudah bagi para pekerja anak, begitu banyak resiko yang akan dialaminya ia membutuhkan resiliensi agar mampu bertahan. Grotberg (2000) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup, karena setiap orang itu pasti mengalami kesulitan ataupun sebuah masalah dan tidak ada seseorang yang hidup di dunia tanpa suatu masalah ataupun kesulitan. Grotberg (2000), mengemukakan faktor-faktor resiliensi yang diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Untuk

kekuatan individu, dalam diri pribadi digunakan istilah „I Am’, untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, digunakan istilah „I Have’, sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden tiga orang. Tehnik pengambilan responden dilakukan dengan operational construct sampling. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan didukung oleh observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga responden memiliki faktor I have dan mampu mengembangkan sumber resiliensi yang ada yaitu memiliki hubungan yang dilandasi kepercayaan, memiliki struktur dan aturan dirumah, memiliki dorongan mandiri, memiliki role models, memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan. Ketiga responden mampu mengembangkan kekuatan pribadi (I am), yaitu disayang dan disukai oleh orang lain, mencintai dan berempati kepada orang lain, bangga pada diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki harapan,keyakinan dan kepercayaan akan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ketiga responden juga mampu mengembangkan kemampuan interpersonalnya (I can), yaitu ketiga responden mampu mengelola berbagai ransangan, mengukur tempramen diri dan juga orang lain. Ketiga responden juga mampu mengekspresikan/mengkomunikasikan perasaannya kepada keluarga dan juga orang lain.

Resilience of the Child Labor Who Are Abuse Nuzulia Rahmati dan Meidriani Ayu Siregar

ABSTRACT

Poverty in the economy has created a lot of child labor. Parents are forced to mobilize children as workers to help the family economy. At this point the emergence of vulnerability, because the children can change the role of "just help" becomes the primary breadwinner. Must work to help the family economy is certainly not an easy thing for the child workers, so many risks to be experiencing it requires resilience to survive. Grotberg (2000) suggested that resilience is the ability to assess, address, and improve or transform himself from adversity or misery in life, because everyone would have had difficulty or a problem and that no one is living in a world without a problem or difficulties. Grotberg (2000), suggests that resilience factors identified by different sources. For the power of the individual, in private use the term 'I Am', for external support and resources, used the term 'I Have', while for the interpersonal skills used istilah'I Can '.

This study aims to proviede a picture of resilience in child labor who experience abuse. This study uses qualitative methods to three the number of respondents. Retrieval techniques performed by the respondents operational construct sampling. Data is collected by interviews and supported by the observations. Retrieval techniques performed by the respondents operational construct sampling. Data is collected by interviews and supported by the observations.

The results of this study showed that three the number of respondents have the factor I have and be able to develop sources of resilience that there is a

trusting relationship, has a structure and rules at home, have a

self-encouragement, have role models, health services, education, safety and welfare. Three respondents were able to develop personal strengths which loved and liked by other people, empathy for others, proud of self, confidence and optimism, autonomy and could be responsible for their own behavior and have a

hopefulness, belief and trustiness. I Can differ on the characteristics of the respondent, the respondent I was able to develop a trusting relationship with the family, able to express your feelings when communicating with the family. And then three respondents also were able to develop to measure the temperament of theirself and others, also were able to express their feelings to others. three respondents also were able to able to manage feelings when communicated with family or others outside the family.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan hingga kini masih menjadi hal yang memprihatinkan bagi

sebagian besar masyarakat di dunia, apalagi negara-negara berkembang seperti

Indonesia. Menurut Ellis (dalam Suharto, 2008), kemiskinan dapat didefinisikan

sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok individu. Sumber

daya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan semua

jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dalam arti luas.

Menurut Bagong (2001) kemiskinan secara ekonomi telah banyak

menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua terpaksa memobilisasi

anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah

munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar

membantu” menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, kemiskinan yang lekat

dengan golongan lapisan bawah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

dijadikan sebagai sebuah alasan pembenaran terhadap praktek-praktek

mempekerjakan anak dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan

keluarga, baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh pihak pengusaha (Achdian

dan Aminudin, 1995).

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak

untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima

imbalan atau tidak. Menurut karakteristik pekerjaan yang dilakukannya, pekerja

anak adalah anak-anak yang kurang lebih seperti pekerja umumnya yang

bertujuan untuk membiayai kehidupan ekonomi untuk dirinya dan keluarganya

(Bagong, 2001).

Hal lain yang dapat mempengaruhi anak bekerja selain faktor ekonomi

adalah keluarga itu sendiri, dimana keluarga yang merupakan unit ekonomi atau

konsumsi dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal termasuk dalam

menentukan besarnya tenaga kerja yang dicurahkan untuk bekerja. Keadaan

internal keluarga (besarnya tanggungan, tenaga yang dimiliki, pendapatan kepala

keluarga, kebutuhan konsumsi dan lain-lain), merupakan faktor yang

mempengaruhi keterlibatan anggota keluarga ke dalam usaha mencari nafkah,

dengan demikian faktor penyebab anak ikut bekerja juga ditentukan oleh keadaan

rumah tangganya (Prijono, 1992). Seperti kutipan wawancara dengan pekerja

anak yang berinisial U (13 tahun) berikut:

“Mamak sama bapak kerja juga, tapi nggak cukup uangnya

makanya aku disuruh kerja juga, karena biar bisa tetap sekolah dan cukup buat makan kami, kalau aku ngga kerja yah aku ngga bisa sekolah karena uangnya nggak cukup”

(Sumber: Komunikasi Personal, 3 Mei 2011)

Bila merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

UU No. 4 (1974) menyatakan seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk

yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya, selain

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bukan sebaliknya,

malah anak dijadikan sebagai alat pencari nafkah, sehingga semakin meningkat

pesat jumlah pekerja anak di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data tahun 2010 diperoleh dari

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan, jumlah pekerja anak di

dunia mencapai 200 juta, bahkan Indonesia merupakan salah satu penyumbang

pekerja anak terbesar di dunia. Indonesia berada di urutan ketiga setelah India dan

Brazil. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 2,5 juta anak bekerja, kategori pekerja

anak yang dipakai BPS (Badan Pusat Statistik) adalah mereka yang berumur

10-14 tahun yang aktif melakukan aktivitas secara ekonomi, sudah pasti jumlah

pekerja anak akan lebih besar jika kategorisasi yang dipergunakan lebih luas,

yaitu anak-anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk keperluan mencari

upah, apalagi kategorisasi umur dinaikkan hingga kurang dari 18 tahun,

sebagaimana rujukan umur anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23, 2002). Berdasarkan rentang usia

yang disebutkan para pekerja anak dapat tergolong kedalam rentang usia

anak-anak akhir dan juga remaja.

Remaja itu sendiri mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan

mental, emosional, sosial, dan fisik. Selain itu masa remaja merupakan masa

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimulai saat anak secara

seksual matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum

antara 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak

ke masa dewasa, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun

masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun masa remaja akhir.

Pelanggaran terhadap hak-hak remaja yang harus bekerja tentu sangat

beresiko mengalami abuse, eksploitasi dan diskriminasi. Peristiwa penganiayaan

anak lebih dikenal masyarakat dan para profesional dengan istilah child abuse,

akan tetapi, banyak ahli perkembangan yang lebih suka menggunakan istilah child

maltreatment (Manly, dalam Santrock, 2002). Child maltreatment meliputi

perilaku abuse dan neglect. Abuse mengarah pada perilaku atau tindakan yang

menimbulkan kerusakan pada anak, baik itu secara fisik, seksual dan emosional,

sedangkan neglect mengarah pada tidak ada tindakan sama sekali, yaitu

pengabaian yang merusak anak (Papalia, 2004). Kenyataan yang ditemukan

dilapangan bahwa para pekerja anak mendapatkan kekerasan tidak hanya

dilingkungan ia bekerja, melainkan juga dari keluarganya sendiri.

Masalah pekerja anak ini merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan

cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat, dimana pekerjaan tersebut tentu saja akan menimbulkan

permasalahan pada hubungan antara remaja dengan orang lain, selain itu

perlindungan keluarga terhadap remaja akan semakin menurun. Hal ini dapat

dilihat dari sikap orang tua yang mengharuskan anak-anaknya untuk bekerja baik

itu di jalanan maupun pekerja rumah tangga anak (PRTA) yang sering

berhubungan dengan tindak kekerasan. Untuk permasalahan pembantu rumah

terjadi pada PRT Anak (JALA, 2010). Seperti salah satu kasus yang didapatkan

dari artikel YLBH- Apik berikut :

“ada kasus PRTA bernama Siti Saumah (14 Tahun) mengalami

kekerasan fisik selama 2 tahun bekerja sering mengalami penganiayaan, terakhir disiram air panas dan mengalami pemukulan dan dicambuk 200 kali, selain itu juga dijanjikan upah Rp. 300.000/bln namun selama 2

tahun tidak dibayar”

(Rubrik Jaringan nasional advokasi Pekerja Rumah Tangga, 2010)

Remaja yang bekerja memperoleh pengaruh atau perlakuan yang buruk,

seperti diperas, dipukuli, dimarahi ataupun tindak kekerasan lainnya baik itu

dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun orang lain (Robinson dkk, 2003).

Seperti kutipan wawancara dengan seorang pekerja anak berinisial T (12 tahun):

“Sering dimarahin sama mamak kalo cuma dapet dikit, dibilangnya aku

bukan jual-jualin korannya tapi asyik main sama temenku aja, padahal emang lagi sepi, kan aku jualannya siang pulang sekolah kak, terus waktu aku lagi jualan juga sering dipalakin sama abang-abang preman, daripada takut nanti aku dipukul atau ditampar terpaksa aku kasih aja sedikit, aku bilang aja baru dikit yang laku, hehehe..”

(Sumber: Wawancara Personal, 23 April 2011)

Pekerja anak juga rentan untuk menjadi korban tindak kriminal dari

orang-orang dewasa. Pekerja anak sering kali mendapatkan bentuk kekerasan seperti

tamparan, pemukulan, lemparan benda keras, disundutkan rokok ke salah satu

anggota tubuh, dijewer, bahkan sampai ditendang. Seperti kutipan wawancara

dengan anak penjual koran yg berinisial T (12 tahun) berikut:

“Kadang-kadang lagi jualan ada juga dipukulin ma abang-abang disana, dijewer, ditampar, bahkan pernah waktu aku jawab dia dilempar kaleng minum dia ke aku kak, terus kalau korannya ga laku, aku belum boleh pulang, aku baru bisa pulang kalau udah laku semua, kalau tetap ngga laku juga tepaksa bawa pulang kerumah, nyampe rumah kena marah lagi sama mamak aku, pening kali lah aku kak, borong lah semua koran aku kak?

biar nggak kena marah lagi nanti waktu aku pulang”

Kekerasan pada remaja ini tentu akan membawa dampak negatif bagi

mereka yaitu mereka kehilangan haknya untuk menikmati masa remajanya seperti

bermain bersama teman sebayanya, anak menjadi korban dari perlakuan orang

tuanya, sering menjadi korban perdagangan anak serta penindasan dari manusia

dewasa. Jika kehidupan mereka tumbuh dari penyiksaan dan tindak kekerasan,

sangat besar kemungkinan membawa dampak psikologis untuk masa mendatang

berupa ketakutan, stress, kecemasan, hilang rasa percaya diri, kemampuan untuk

bertindak pun kurang dan menunjukkan bahwa yang memperoleh tindak

kekerasan pada masa anak-anak banyak mengalami berbagai hambatan dalam

penyesuaian diri, menarik diri dari pergaulan atau dengan lawan jenis (jika

mengalami sexual abuse), sulit berkomunikasi, canggung dan kaku dalam

membina hubungan. Remaja cenderung anti sosial dan mengatasi dampak dengan

melakukan keinginan untuk sering memukul dan membalasnya dengan cara itu

semua persoalan lebih mudah terselesaikan (Huraerah, 2006).

Para pekerja anak atau remaja yang sudah harus bekerja untuk membantu

perekonomian keluarga yang juga mendapatka perlakuan kasar dari keluarga dan

lingkungannya tentu memungkinkan mereka untuk menimbulkan trauma,

sehingga mereka pun menggunakan berbagai macam pilihan, untuk mengatasi

trauma yang dialaminya. Ada remaja yang mampu bertahan kemudian pulih dari

situasi traumatis tersebut secara efektif, namun ada pula remaja lain yang gagal

karena tidak berhasil keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Tugade &

mengalami hal yang tidak menyenangkan menggambarkan adanya kemampuan

tertentu pada diri individu yang dikenal dengan istilah resiliensi.

Menurut Grotberg (2000), resiliensi individu muncul ketika individu

berhasil mengatasi kesulitan hidup (adversity). Bagaimana individu tersebut

menghadapi permasalahan dirinya sebagai korban sebuah tragedi dipengaruhi oleh

bagaimana dirinya menyikapi kesulitan yang dihadapinya dengan segala

kelebihan dan keterbatasannya. Tindak kekerasan maupun kerasnya kehidupan

yang dijalani oleh para pekerja anak ini tentu sangat membutuhkan kemampuan

untuk dapat berhasil dalam mengatasi atau bangkit kembali dari pengalaman

hidup yang menyakitkan ataupun segala kepahitan hidup yang mereka alami yang

mana kemampuan tersebut biasa disebut dengan resiliensi, sebagaimana hasil

penelitian dari Rutter & Garmezy (dalam Klohnen, 1996), tentang remaja yang

mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan. Dua peneliti di atas menggunakan

istilah resiliensi sebagai descriptive labels yang mereka gunakan untuk

menggambarkan remaja yang mampu berfungsi secara baik walaupun mereka

hidup dalam lingkungan buruk dan penuh tekanan.

Bagi mereka yang resilien, resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih

kuat, artinya resiliensi akan membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam

berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan

sosial, akademis, dan bahkan dengan tekanan hebat yang melekat dalam dunia

sekarang sekalipun (Desmita, 2005). Resiliensi adalah kemampuan seseorang

untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari

mengalami kesulitan ataupun sebuah masalah dan tidak ada seseorang yang hidup

di dunia tanpa suatu masalah ataupun kesulitan (Grotberg, 2000). Menurut

Grotberg (2000), upaya mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan

tersebut dan mengembangkan resiliensi, sangat bergantung pada pemberdayaan

tiga faktor dalam diri individu, yaitu I have (Aku punya) termasuk didalamnya

hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan penuh, dorongan untuk mandiri; I am

(Aku ini) termasuk didalamnya disayang dan disukai oleh banyak orang, bangga

dengan diri sendiri, mencintai, empati, dan kepedulian pada orang lain; I can (Aku

dapat) termasuk didalamnya berkomunikasi, memecahkan masalah, menjalin

hubungan-hubungan yang saling mempercayai. Interaksi ketiga faktor tersebut

juga mempengaruhi lamanya proses resiliensi seseorang, dimana jika hanya salah

satu faktor saja yang terpenuhi, seseorang belum dapat dikatakan resilien jika

tidak memiliki ketiga faktor tersebut.

Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan faktor yang

berpengaruh terhadap resiliensi seseorang. Faktor tersebut meliputi dukungan

eksternal dan sumber-sumbernya yang ada pada diri seseorang (misalnya

keluarga, lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini yang melindungi anak),

kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (seperti self-esteem, a

capacity for self monitoring, spritualitas dan altruism), dan kemampuan sosial

(seperti mengatasi konflik, kemampuan-kemampuan berkomunikasi). Selain itu,

hal senada juga diungkapkan oleh Reivich dan Shatte (1999), bahwa resiliensi itu

menghadapi kesulitan atau trauma, dimana hal itu penting untuk mengelola

tekanan hidup sehari-hari.

Proses resiliensi itu sendiri, dimulai ketika individu pada usia berapa pun

mengalami kesulitan hidup, ia memiliki faktor-faktor pelindung (protective

factors) dan faktor resiko (risk factors). Dimana faktor pelindung terdiri dari

faktor individual, keluarga dan juga masyarakat sekitar, yang dapat

melindunginya terhadap dampak negatif, sedangkan Faktor resiko mencakup

hal-hal yang dapat menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan individu beresiko

untuk mengalami gangguan perkembangan atau gangguan psikologis (Garmezy,

dalam Davis, 1999). Resiliensi sendiri menggambarkan kualitas kepribadian

manusia, yang akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sejalan

dengan bertambahnya usia, maka terbuka juga kemungkinan berkembangnya

resiliensi individu (Sulistyaningsih, 2009). Pengembangan resiliensi menurut

Grotberg (2000) dapat dilakukan setahap demi setahap dengan mendasarkan pada

lima dimensi pembangun resiliensi yaitu trust, autonomy, identity, initiative, dan

industry.

Beratnya tekanan hidup yang harus dialami oleh pekerja anak ini, selain

kurang mendapat kasih sayang dari keluarga dan pelanggaran terhadap haknya

sebagai anak yang memang selayaknya masih bergelut dengan dunia remaja

seperti remaja lainnya, dia juga harus merasakan tindakan kekerasan yang

dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, sehingga dengan adanya resiliensi lebih

Dalam proses resiliensi terdapat dua hal penting yakni, kesulitan hidup

tidak secara otomatis mengakibatkan disfungsi, tetapi sebaliknya justru dapat

menghasilkan sejumlah pencapaian bagi individu yang mengalaminya. Selain itu

reaksi terhadap kesulitan hidup yang pada awalnya bersifat disfungsional, lama

kelamaan dapat membaik (akibat adanya penyesuaian individu dengan masalah

yang dihadapi). Dengan kata lain, resiliensi merupakan proses adaptasi yang

diawali dengan adanya stress dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan

pribadi menuju pada suatu yang lebih baik (Sulistyaningsih, 2009). Selain itu,

Benard (1991) juga menjelaskan lebih jauh bahwa kapasitas resiliensi ini ada pada

setiap orang. Artinya, kita semua lahir dengan kemampuan untuk dapat bertahan

dari penderitaan, kekecewaan, atau tantangan.

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa pekerja anak merupakan suatu

pilihan pekerjaan di tengah himpitan perekonomian dan tuntutan hidup yang

begitu tinggi serta sangat rentan untuk mengalami kekerasan. Oleh karena itu

peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang resiliensi pada pekerja anak yang

mengalami abuse ini yang mana hal ini tidak hanya merupakan permasalahan

nasional, melainkan juga merupakan masalah dunia, dimana tuntutan pemenuhan

kebutuhan perekonomian keluarga membuat remaja harus bekerja walaupun

penuh dengan berbagai tindakan kekerasan yang mungkin sering di alami dan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas timbul suatu

permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran resiliensi pada pekerja anak yang mengalami

abuse?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi pada pekerja anak yang

mengalami abuse

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat gambaran

resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pada

psikologi khususnya pada bidang psikologi perkembangan, untuk

memperkaya teori-teori psikologi yang berkaitan dengan resiliensi

pada pekerja anak yang mengalami abuse

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi

mengenai resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse

kepada peneliti selanjutnya agar lebih dapat memahami

b. Remaja (pekerja Anak)

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar remaja dapat hidup

dengan selayaknya dan dapat mengetahui hak-hak yang

dimilikinya serta dapat mengadukan pelanggaran yang

dilakukan oleh orang tua maupun lingkungan terhadapnya.

c. Orangtua

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat para

orangtua agar lebih memperhatikan kesejahteraan anak

mereka, memahami hak-hak remaja dan tidak

memaksakan/memanfaatkan anaknya untuk bekerja memenuhu

kebutuhan keluarga yang merupakan kewajiban mereka

sebagai orang tua.

d. Praktisi/Pemerhati Masalah Pekerja Anak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi

bagi praktisi/pemerhati masalah pekerja anak untuk dapat lebih

mengetahui, dan memperhatikan dan dapat menanggulangi

masalah para pekerja anak yang mengalami abuse.

e. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah

lebih peduli dan lebih memperhatikan kesejahteraan remaja

yang menjadi pekerja anak dengan menindak lanjuti segala

bentuk pelanggaran terhadap hak-hak remaja yang menjadi

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini

antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tinjuan teoritis yang digunakan sebagai acuan

dalam penelitian ini

BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang pendekatan kualitatif yang

digunakan, metode pengumpulan data, alat bantu

pengumpulan data, partisipan dan prosedur

penelitian.

BAB IV : Hasil Analisa Data

Bab ini menguraikan tentang deskrispsi identitas diri,

data hasil wawancara dan observasi, dan analisa data

masing-masing responden.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian serta

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Resiliensi

1. Definisi Resiliensi

Istilah resiliensi berasal dari kata Latin resilire yang artinya melambung

kembali. Awalnya istilah ini digunakan dalam konteks fisik atau ilmu fisika.

Resiliensi berarti kemampuan untuk pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke

bentuk semula setelah dibengkokkan, ditekan, atau diregangkan. Bila digunakan

sebagai istilah psikologi, resiliensi adalah kemampuan manusia untuk cepat pulih

dari perubahan, sakit, kemalangan, atau kesulitan (The Resiliency Center, 2005).

Grotberg (2000) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan

seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah

dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup, karena setiap orang itu

pasti mengalami kesulitan ataupun sebuah masalah dan tidak ada seseorang yang

hidup di dunia tanpa suatu masalah ataupun kesulitan. Hal senada diungkapkan

oleh Reivich dan Shatte (1999), bahwa resiliensi adalah kapasitas untuk merespon

secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma, dimana hal

itu penting untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari.

Daya lentur (resilience) merupakan istilah yang relatif baru dalam ranah

psikologi, terutama psikologi perkembangan. Paradigma resiliensi didasari oleh

pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan

sosiologi tentang bagaimana anak, remaja, dan orang dewasa sembuh dari kondisi

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa

resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan

meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan

dalam hidup.

2. Faktor - Faktor Resiliensi

Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan faktor yang

berpengaruh terhadap resiliensi seseorang. Faktor tersebut meliputi dukungan

eksternal dan sumber-sumbernya yang ada pada diri seseorang (misalnya

keluarga, lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini yang melindungi remaja),

kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (seperti self-esteem, a

capacity for self monitoring, spritualitas dan altruism), dan kemampuan sosial

(seperti mengatasi konflik, kemampuan-kemampuan berkomunikasi).

Grotberg (2000), mengemukakan faktor-faktor resiliensi yang

diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Untuk kekuatan

individu, dalam diri pribadi digunakan istilah „I Am’, untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, digunakan istilah „I Have’, sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’.

a. I Have

Faktor I Have merupakan dukungan eksternal dan sumber dalam

meningkatkan daya lentur. Sebelum anak menyadari akan siapa dirinya (I Am)

atau apa yang bisa dia lakukan (I Can), remaja membutuhkan dukungan eksternal

dan sumberdaya untuk mengembangkan perasaan keselamatan dan keamanan

merupakan bantuan dan sumber dari luar yang meningkatkan resiliensi.

Sumber-sumbernya adalah adalah sebagai berikut :

a. Trusting relationships (mempercayai hubungan)

Orang tua, anggota keluarga lainnya, guru, dan teman-teman yang

mengasihi dan menerima remaja tersebut. Anak-anak dari segala usia

membutuhkan kasih sayang tanpa syarat dari orang tua mereka dan pemberi

perhatian primer (primary care givers), tetapi mereka membutuhkan kasih

sayang dan dukungan emosional dari orang dewasa lainnya juga. Kasih

sayang dan dukungan dari orang lain kadang-kadang dapat mengimbangi

terhadap kurangnya kasih sayang dari orang tua.

b. Struktur dan aturan di rumah

Orang tua yang memberikan rutinitas dan aturan yang jelas, mengharapkan

remaja mengikuti perilaku mereka, dan dapat mengandalkan anak untuk

melakukan hal tersebut. Aturan dan rutinitas itu meliputi tugas-tugas yang

diharapkan dikerjakan oleh anak. Batas dan akibat dari perilaku tersebut

dipahami dan dinyatakan dengan jelas. Jika aturan itu dilanggar, anak

dibantu untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan tersebut salah,

kemudian didorong untuk memberitahu dia apa yang terjadi, jika perlu

dihukum, kemudian dimaafkan dan didamaikan layaknya orang dewasa.

Orang tua tidak mencelakakan anak dengan hukuman, dan tidak ada

c. Role models

Orang tua, orang dewasa lain, kakak, dan teman sebaya bertindak dengan

cara yang menunjukkan perilaku remaja yang diinginkan dan dapat

diterima, baik dalam keluarga dan orang lain. Mereka menunjukkan

bagaimana cara melakukan sesuatu, seperti berpakaian atau menanyakan

informasi dan hal ini akan mendorong anak untuk meniru mereka. Mereka

menjadi model moralitas dan dapat mengenalkan remaja tersebut dengan

aturan-aturan agama.

d. Dorongan agar menjadi otonom

Orang dewasa, terutama orang tua, mendorong anak untuk melakukan

sesuatu tanpa bantuan orang lain dan berusaha mencari bantuan yang

mereka perlukan untuk membantu remaja menjadi otonom. Mereka

memuji remaja tersebut ketika dia menunjukkan sikap inisiatif dan

otonomi. Orang dewasa sadar akan temperamen remaja, sebagaimana

temperamen mereka sendiri, jadi mereka dapat menyesuaikan kecepatan

dan tingkat tempramen untuk mendorong anak untuk dapat otonom.

e. Akses pada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan layanan keamanan.

Remaja secara individu maupun keluarga, dapat mengandalkan layanan

yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh

keluarganya yaitu rumah sakit dan dokter, sekolah dan guru, layanan

b. I Am

Faktor I Am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor

ini meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan di dalam diri anak. Ada beberapa

bagian-bagian dari faktor dari I Am yaitu :

a. Perasaan dicintai dan perilaku yang menarik

Remaja tersebut sadar bahwa orang menyukai dan mengasihi dia. Anak

akan bersikap baik terhadap orang-orang yang menyukai dan

mencintainya. Seseorang dapat mengatur sikap dan perilakunya jika

menghadapi respon-respon yang berbeda ketika berbicara dengan orang

lain.

b. Mencintai, empati, dan altruistik

Remaja mengasihi orang lain dan menyatakan kasih sayang tersebut

dengan banyak cara. Dia peduli akan apa yang terjadi pada orang lain dan

menyatakan kepedulian itu melalui tindakan dan kata-kata. Remaja merasa

tidak nyaman dan menderita karena orang lain dan ingin melakukan

sesuatu untuk berhenti atau berbagi penderitaan atau kesenangan.

c. Bangga pada diri sendiri

Remaja mengetahui dia adalah seseorang yang penting dan merasa bangga

pada siapakah dirinya dan apa yang bisa dilakukan untuk mengejar

keinginannya. Remaja tidak akan membiarkan orang lain meremehkan

atau merendahkannya. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup,

kepercayaan diri dan self esteem membantu mereka untuk dapat bertahan

d. Otonomi dan tanggung jawab

Remaja dapat melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menerima

konsekuensi dari perilakunya tersebut Remaja merasa bahwa ia bisa

mandiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Individu mengerti

batasan kontrol mereka terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat

orang lain bertanggung jawab.

e. Harapan, keyakinan, dan kepercayaan

Remaja percaya bahwa ada harapan baginya dan bahwa ada orang-orang

dan institusi yang dapat dipercaya. Anak merasakan suatu perasaan benar

dan salah, percaya yang benar akan menang, dan mereka ingin berperan

untuk hal ini. Remaja mempunyai rasa percaya diri dan keyakinan dalam

moralitas dan kebaikan, serta dapat menyatakan hal ini sebagai

kepercayaan pada Tuhan atau makhluk rohani yang lebih tinggi.

c. I Can

“I can” adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dalam berkomunikasi dengan orang lain, memecahkan

masalah dalam berbagai seting kehidupan (akademis, pekerjaan, pribadi dan

sosial) dan mengatur tingkah laku, serta mendapatkan bantuan saat

membutuhkannya. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi faktor I can yaitu :

a. Berkomunikasi

Remaja mampu mengekspresikan pemikiran dan perasaan kepada orang lain

dan dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain serta merasakan

b. Pemecahan masalah

Remaja dapat menilai suatu permasalahan, penyebab munculnya masalah

dan mengetahui bagaimana cara mecahkannya. Anak dapat mendiskusikan

solusi dengan orang lain untuk menemukan solusi yang diharapkan dengan

teliti. Dia mempunyai ketekunan untuk bertahan dengan suatu masalah

hingga masalah tersebut dapat terpecahkan.

d. Mengelola berbagai perasaan dan rangsangan

Remaja dapat mengenali perasaannya, memberikan sebutan emosi, dan

menyatakannya dengan kata-kata dan perilaku yang tidak melanggar

perasaan dan hak orang lain atau dirinya sendiri. Anak juga dapat mengelola

rangsangan untuk memukul, melarikan diri, merusak barang, berbagai

tindakan yang tidak menyenangkan.

e. Mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain.

Individu memahami temperamen mereka sendiri (bagaimana bertingkah,

merangsang, dan mengambil resiko atau diam, reflek dan berhati-hati) dan

juga terhadap temperamen orang lain. Hal ini menolong individu untuk

mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi,

membantu individu untuk mengetahui kecepatan untuk bereaksi, dan berapa

banyak individu mampu sukses dalam berbagai situasi

f. Mencari hubungan yang dapat dipercaya.

Remaja dapat menemukan seseorang misalnya orang tua, saudara, teman

mencari cara terbaik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah

personal dan interpersonal.

3. Tahap Pembentukan Resiliensi

Resiliensi merupakan hasil kombinasi dari faktor-faktor I have, I am, dan I

can. Untuk menjadi seorang yang resilien tidak cukup hanya memiliki satu faktor

saja, melainkan harus ditopang oleh faktor-faktor lainnya (Desmita, 2005). Oleh

sebab itu, untuk menumbuhkan resiliensi remaja, ketiga faktor tersebut harus

saling berinteraksi satu sama lain, interaksi ketiga faktor tersebut sangat

dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sosial dimana remaja hidup (Desmita,

2005).

Resiliensi sendiri menggambarkan kualitas kepribadian manusia, yang

akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sejalan dengan

bertambahnya usia, maka terbuka juga kemungkinan berkembangnya resiliensi

individu (Sulistyaningsih, 2009). Pengembangan resiliensi menurut Grotberg

(2000, dalam Sulistyaningsih, 2009) dapat dilakukan setahap demi setahap dengan

mendasarkan pada lima dimensi pembangun resiliensi yaitu trust, autonomy,

identity, initiative, dan industry.

1. Rasa Percaya/trust (usia 0-1 tahun)

Rasa percaya merupakan tahapan perkembangan pertama pembangun

resiliensi. Rasa percaya ini berhubungan dengan bagaimana lingkungan

mengembangkan rasa percaya remaja. Perkembangan trust sangat

dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan individu, terutama orang

memiliki kepercayan terhadap orang lain mengenai hidupnya,

kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaannya, serta kepercayaan terhadap diri

sendiri, terhadap kemampuan, tindakan dan masa depannya.

2. Otonomi/ autonomy (usia 1- 4 tahun)

Dimensi pembentuk resiliensi yang kedua adalah atonomi. Autonomy

dapat diartikan sebagai dimensi pembentuk yang berkaitan dengan

seberapa jauh remaja menyadari bahwa dirinya terpisah dan berbeda dari

lingkungan sekitar sebagai kesatuan diri pribadi. Pemahaman bahwa

dirinya juga merupakan sosok mandiri yang terpisah dan berbeda dari

lingkungan sekitar, akan membentuk kekuatan-kekuatan tertentu pada

remaja. Kekuatan tersebut akan menentukan tindakan remaja ketika

menghadapi masalah.

3. Inisiatif/initiative (usia 4-5 tahun)

Inisiatif merupakan dimensi pembentuk resiliensi yang berperan dalam

penumbuhan minat remaja melakukan sesuatu yang baru. Inisiatif juga

berperan dalam mempengaruhi remaja mengikuti berbagai macam

aktivitas atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dengan inisiatif,

remaja menghadapi kenyataan bahwa dunia adalah lingkungan dari

berbagai macam aktivita, dimana ia dapat mengambil bagian untuk

4. Industri/Industry (usia 6-12 tahun)

Industri merupakan dimensi pembentuk resiliensi yang berhubungan

dengan pengembangan keterampilan-keterampilan berkaitan dengan

aktivitas rumah, sekolah, dan sosialisasi. Melalui penguasaan

keterampilan-keterampilan tersebut, remaja akan mampu mencapai

prestasi, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sosial. Dengan

prestasi tersebut, akan menentukan penerimaan remaja di lingkungannya.

5. Identitas/Identity (usia remaja)

Tahap identity merupakan tahap perkembangan kelima dan terakhir dari

pemebntukan resiliensi. Identitas merupakan dimensi pembentuk resiliensi

yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman remaja akan dirinya

sendiri, baik kondisi fisik maupun psikologisnya. Identitas membantu

remaja mendefinisikan dirinya dan mempengaruhi self image-nya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa resiliensi memiliki

karakteristik yang terdiri dari pemaknaan remaja terhadap besarnya dukungan

yang diberikan oleh lingkungan sosial terhadap dirinya (I Have), kekuatan yang

terdapat dalam diri seseorang, kekuatan tersebut meliputi perasaan, tingkah laku,

dan kepercayaan yang ada dalam dirinya (I Am), kemampuan individu untuk

melakukan hubungan sosial dan interpersonal (I Can). Dimana ketiga karakteristik

tersebut masing-masing memiliki faktor yang memberikan konstribusi pada

berbagai macam tindakan yang dapat meningkatkan potensi resiliensi.

Individu yang resilien tidak membutuhkan semua faktor dari setiap

tidak dapat dikatakan sebagai individu yang beresiliensi, misalnya individu yang

mampu berkomunikasi dengan baik (I Can) tetapi ia tidak mempunyai hubungan

yang dekat dengan orang lain (I Have) dan tidak dapat mencintai orang lain (I

Am), ia tidak termasuk orang yang resilien. Resiliensi juga memiliki lima dimensi

pembentuk yaitu trust, autonomy, identity, initiative, dan industry. Dimensi

pembentuk tersebut saling berkaitan dengan faktor-faktor resiliensi yang dimiliki

oleh remaja.

B. Pekerja anak

1. Definisi Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik, perhatian

terhadap pekerja anak sendiri sebenar nya telah dimulai sejak tahun 1924, ketika

nasib pekerja anak terutama anak-anak yang dijadikan budak mendapat perlakuan

yang sangan buruk. Membicarakan masalah pekerja anak lebih dahulu berangkat

dari defenisi pekerja anak atau konsep pekerja anak itu. Defenisi pekerja anak

tidaklah sederhana, sebab konsep pekerja anak meliputi batasan yang sulit

mengenai “anak”(child), “bekerja”(work) dan “pekerja” (ILO, dalam M. Joni, 1996).

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak

yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau

untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima

imbalan atau tidak. Menurut karakteristik pekerjaan yang dilakukannya, pekerja

bertujuan untuk membiayai kehidupan ekonomi untuk dirinya dan keluarganya

(Bagong, 2001). Jandraningsih (1995) memberi defenisi tanpa menyebut batas

usia, tetapi adanya aktifitas yang dilalukan anak-anak, dengan mencurahkan

waktu yang besar, banyak dan mendapatkan upah. Menurutnya pekerja anak

adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau

untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima

imbalan maupun tidak, namun dalam penelitian ini para pekerja anak yang

diperoleh semunya mendapatkan upah atas jerih payahnya.

Bila merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Menururt Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah tentang

penanggulangan pekerja anak pasal 1 dinyatakan bahwa pekerja anak adalah

anak-anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan

dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Yang dimaksud tumbuh

kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu

tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia kembang

dalam arti bertambahnya kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran,

penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab.

Dalam laporan UNICEF „The State if The Worlds Children 1997” UNICEF berkeyakinan bahwa pekerja anak adalah eksploitasi jika menyangkut :

a. Pekerjaan penuh waktu (full time)

c. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial atau psikologis yang tidak

patut terjadi

d. Bekerja dan hidup dijalanan dalam kondisi buruk

e. Upah yang tidak mencukupi

f. Tanggung jawab yang terlalu banyak

g. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan

h. Pekerjaan yang mengurangi harga diri dan martabat anak-anak, seperti

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual

Keadaan dan bentuk pekerjaan menururt kriteria yang disebutkan dalam

laporan tahunan UNICEF tersebut, ditemukan dalam issu anak-anak yang bekerja

sepanjang timur sumatra. Pekerja anak tersebut termasuk dalam kelompok pekerja

anak-anak yang bekerja dalam tekanan yang sangat kuat. Kategorisasi prioritas

pekerja anak yang dilakukan ILO-IPEC di Indonesia pada bobot resiko eksploitasi

yang dialami anak yakni :

1. Anak-anak yang dalam bekerja telah dirampas hak-haknya sebagai pribadi.

Ini dikenal sebagai Bunded labour. Dalam kasus ini, anak sering tidak

mendapatkan upah dan dipekerjakan secara paksa

2. Anak-anak yang bekerja dibawah tekanan yang sangat kuat, walau upah

masih diberikan. Tipe pekerjaan ini dapat ditemui dalam kasus-kasus anak

yang bekerja pada Jermal-Jermal liar di Sumatera Utara atau anak-anak

yang dilacurkan.

3. Anak-anak yang bekerja pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi

anak yang bekerja diberbagai tempat pembuanagan sampah telah menjadi

prioritas IPEC Indonesia.

Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2005), anak

yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang

dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta

tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja

anak apabila memenuhi indikator antara lain :

a. Anak bekerja setiap hari.

b. Anak tereksploitasi.

c. Anak bekerja pada waktu yang panjang.

d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

2. Resiko dari Pekerja Anak

Menurut Bagong (2001), anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung

mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja lebih dahulu atau putus

sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja

adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah

ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain yang sifatnya struktural, sehingga

mereka terpaksa putus sekolah ditengah jalan atau tidak dapat maksimal dalam

belajar.

Secara empiris banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak

dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini

perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak Gootear dan Kanbur (dalam

Bagong, 2001). Berikut merupakan beberapa dampak pekerjaan terhadap pekerja

anak, baik fisik, psikologis dan sosial menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2005) :

a. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka

masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005).

b. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi

atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005).

c. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan disub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita–cita perjuangan bangsa (generasi penerus bangsa) dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005).

C. Abuse

Abuse menurut Black’s Law Dictionary, adalah penyiksaan yang dapat

terjadi pada siapa saja tidak hanya anak-anak bahkan orang dewasa pun bisa

mengalaminya meliputi segala kekejaman terhadap mental, moral, dan fisik.

Peristiwa penganiayaan anak lebih dikenal masyarakat dan para profesional

dengan istilah child abuse, akan tetapi banyak ahli perkembangan yang lebih suka

menggunakan istilah child maltreatment (Manly, dalam Santrock, 2002).

Menurut Bosoeki (1999) menyatakan child abuse adalah istilah untuk

anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang mendapatkan gangguan dari

orangtua atau pengasuhnya yang merugikan anak secara fisik dan mental serta

perkembangannya. Barnett (dalam Berns, 2004) mendefinisikan child abuse

sebagai tindakan yang merusak atau membahayakan anak, meliputi tidak bersikap

baik pada anak, kasar pada anak, menolak anak, merampas hak anak,

menyalahgunakan anak, dan/atau melakukan kekerasan pada anak. Child

maltreatment meliputi perilaku abuse dan neglect. Abuse mengarah pada perilaku

atau tindakan yang menimbulkan kerusakan pada anak, sedangkan neglect

mengarah pada tidak ada tindakan sama sekali, yaitu pengabaian yang merusak

anak (Papalia, 2004).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa abuse

adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang

terhadap orang lain yang meliputi kekejaman terhadap mental, moral, dan fisik,

dalam hal penganiayaan terhadap anak lebih dikenal masyarakat dan para

2. Tipe-Tipe Child Abuse

Menurut Papalia (2004), child abuse meliputi dua perilaku yaitu abuse dan

neglect. Abuse mengarah pada tindakan yang menimbulkan kerusakan pada anak,

sedangkan neglect mengarah pada tidak ada tindakan sama sekali, yaitu

pengabaian yang merusak anak. Kemudian, perilaku abuse dan neglect ini terbagi

lagi menjadi :

a. Physical abuse

Physical abuse atau kekerasan fisik meliputi pengrusakan pada tubuh

anak seperti pukulan, tendangan, membakar dan lain-lain.

b. Sexual abuse

Sexual abuse atau kekerasan seksual merupakan segala bentuk kegiatan

seksual yang melibatkan anak.

c. Neglect

Neglect atau pengabaian merupakan kegagalan memenuhi kebutuhan

fisik, emosi, kesehatan dan pendidikan dasar anak.

d. Emotional Abuse

Emotional abuse adalah semua tindakan atau tidak ada tindakan sama

sekali yang dapat menyebabkan gangguan perilaku, kognitif, dan emosi

anak. Emotional abuse juga meliputi penolakan, peneroran, isolasi,

eksploitasi, menghina, kekerasan verbal, atau tidak menyediakan

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Child Abuse

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadi child abuse. Banyak

abuser yang memiliki sejarah kekerasan dalam keluarga (Berns, 2004). Sejarah

kekerasan biasa juga merupakan hasil dari pola asuh keluarga yang menerapkan

hukuman sebagai dasar pendisiplinan. Orang tua kadang menghukum anak-anak

mereka untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, mengontrol perilaku

anak-anak sebagaimana dulu mereka dikontrol (Santrock, 1998).

Karakteristik fisik maupun psikologis tertentu pada anak dapat pula

memicu terjadinya child abuse. Anak yang hiperaktif, cengeng, mental retardasi,

dan anak yang sulit diatur cenderung mengalami child abuse, sedangkan keluarga

yang abusive biasanya mengalami isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial

sehingga tidak ada yang membantu saat mereka mengalami kesulitan dan

membutuhkan nasehat. Selain itu, terdapat asosiasi antara hilangnya pekerjaan

orang tua dan intrafamily violence, seperti partner abuse dan child abuse.

Physical abuse lebih mungkin muncul dalam keluarga yang terdapat kekerasan

domestik baik berupa agresi fisik maupun verbal. (Berns, 2004).

Selain itu, kemiskinan, pengangguran, isolasi sosial, gaya hidup yang

berubah-ubah, kurangnya pemahaman mengenai hak anak, budaya yang

menerima hukuman fisik, dan keterbatasan bantuan saat keluarga dalam situasi

krisis merupakan faktor lingkungan yang berkorelasi dengan abuse (Garbarino,

dalam Berns, 2004). Stresor yang paling sering dilaporkan berhubungan dengan

dalam Berns, 2004) dan tinggal dikomunitas yang biasa melakukan kekerasan

(Barry & Garbarino dalam Berns, 2004)

D. REMAJA 1. Definisi Remaja

Istilah remaja atau adolescence berasal dari kata latin adolescere yang

berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah tersebut mempunyai arti

yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik

(Hurlock, 1980).

Piaget (dalam Hurlock, 1980) mengatakan bahwa secara psikologis masa

remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia

dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam

masalah hak.

Menurut Papalia, Old dan Feldman (2008), masa remaja adalah masa

transisi kembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada

umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan

tahun atau awal dua puluhan tahun.

Monks (2004) juga membagi masa remaja ke dalam tiga tahap disertai

karakteristiknya sebagai berikut:

a. Remaja awal (12-15 tahun)

Pada rentang ini, remaja sudah mulai memperhatikan bentuk dan pertumbuhan

seksual dan fisiknya. Hal ini disebabkan karena pada masa ini remaja mulai

b. Remaja Madya (15-18 tahun)

Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada

kecenderungan narsistik yaitu mencintai dirinya sendiri, dengan cara lebih

menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan

dirinya. Umumnya pada usia remja madya seseorang berintegrasi dengan

sebayanya.

c. Remaja akhir (18-21 tahun)

Tahap ini adalah masa mendekati kedewasaan yang ditandai dengan

pencapaian:

1) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan

mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.

3) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

4) Egosentrisme (terlalu memutuskan perhatian pada diri sendiri) diganti

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.

Tumbuh dinding pemisah antara diri sendiri dengan masyarakat umum

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang menjalani masa transisi dari masa

kanak-kanak ke masa dewasa, yang berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun,

dengan pembagian 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah