STRATEGI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH

DALAM MENINGKATKAN IPM DI PROVINSI JAMBI

FRANSISCO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir tugas akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

Fransisco

RINGKASAN

FRANSISCO. Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi. Dibimbing oleh MUHAMMAD FIRDAUS dan SRI MULATSIH

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi wilayah, karena ekonomi menjadi pilar utama pembangunan sosial. Melalui alokasi belanja sektor ekonomi secara langsung akan mendorong pembangunan sosial. Alokasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi didominasi oleh belanja pegawai. Porsi yang besar pada belanja pegawai mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam memaksimalkan perannya dalam pemenuhan pelayanan publik. Demikian juga ketergantungan terhadap dana transfer hampir mencapai 60 persen dan semakin meningkat sedangkan kemampuan daerah semakin menurun. Akibatnya, dana transfer pusat kedaerah semakin meningkat, sebaliknya kemampuan fiskal daerah semakin menurun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis perkembangan struktur alokasi belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, (2) menentukan komponen belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap IPM, (3) merumuskan strategi belanja pemerintah yang untuk meningkatkan IPM. Penelitian ini menggunakan rasio belanja terhadap alokasi belanja, jumlah penduduk dan PDRB untuk menganalisis perkembangan struktur alokasi belanja pemerintah. Model regresi data panel GMM (Generalized Method of Moments) untuk menentukan komponen belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap IPM. Analisis AHP digunakan untuk menyusun strategi alokasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari data cross section terdiri dari 11 kabupaten/kota dan time series dari tahun periode 2010 hingga 2015. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Keuangan, dan beberapa data pendukung lainnya.

dalam perumusan strategi belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi diperoleh alokasi prioritas dibidang pendidikan melalui peningkatan kompetensi, dibidang ekonomi dan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana.

SUMMARY

FRANSISCO. Allocation Strategy of the Government Expenditure to Increase Human Development Index (HDI) of districts/cities in Jambi Province. Supervised by MUHAMMAD FIRDAUS and SRI MULATSIH

Local government has a strategic role in maintaining the regional economic growth, as the economy became the main pillar of social development. Through the expenditure allocation of economic sector, regional economic growth will directly encourage social development. Expenditure allocation of districts/cities in Jambi Province is dominated by civil expenditure. Large portion on personnel expenditure reduces government flexibility in maximizing its role in the fulfillment of public service. Likewise, dependence on transfer fund reaches up to 60 percent and increases while the region capacity decreases. As a result, central fund transfer to region increases, whereas the fiscal capacity of the region decreases.

The aims of this study are to: (1) analyze the development of the structure of expenditure allocation of local government in Jambi Province. (2) determine the components of government expenditure that affect the HDI. (3) formulate expenditure strategies of government for improving HDI. This study used the ratio of expenditure on allocation of expenditure, the number of population and GRDP (Gross Regional Domestic Product) to analyze the development of the government expenditure allocation structure. GMM (Generalized Method of Moments) panel data regression model was used to determine the components of government that affect the HDI. AHP analysis was used to develop strategies for expenditure allocation of districts/cities and the time series of the period of 2010 to 2015. The primary data was obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the ministry of finance and some other support data.

significantly affected the HDI, while the public service expenditure allocation, the allocation of economic, environmental expenditure allocation, the allocation of infrastructure, the allocation of health and social protection expenditure allocation did not. AHP analysis in the formulation of expenditure strategies of districts/cities in Jambi Province resulted priority allocation in education by improving the competence, the field of economics and health through the provision of facilities and infrastructure.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2016

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

STRATEGI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH

DALAM MENINGKATKAN IPM DI PROVINSI JAMBI

FRANSISCO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Tugas Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Judul Tugas Akhir : Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi

Nama : Fransisco

NIM : H252144135

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof Dr Muhammad Firdaus, SP MSi Ketua

Dr Ir Sri Mulatsih, MSc Agr Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Manajemen Pembangunan Daerah

Dr Ir Ma’mun Sarma, MS, MEc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MSc Agr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi, dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 dan memperoleh gelar Magister Profesional dari fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr.Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang dengan segala kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulisan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepada ketua dan sekretaris Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarja IPB Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS, MEc dan Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr. Demikian juga terima kasih dan penghargaan untuk semua dosen yang telah mengajar penulis dan rekan-rekan kuliah yang senantiasa membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di kelas Magister Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB. Dedikasi para dosen yang tinggi dan dukungan rekan-rekan kuliah, telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan dengan baik.

Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di Magister Program Studi Pembangunan Daerah. Demikian pula kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis mengikuti program Tugas Belajar. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPKP yang telah memberikan pembiayaan semasa perkuliahan dan teman-teman mahasiswa pascasarjana khususnya PS Manajemen Pembangunan Daerah yang telah banyak membantu penulis mulai dari proses kuliah hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak lain yang telah membantu namun namanya tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini maka hanya penulis yang bertanggung jawab. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang telah penulis kerjakan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada berbagai pihak.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 6

2 TINJAUAN PUSTAKA 9

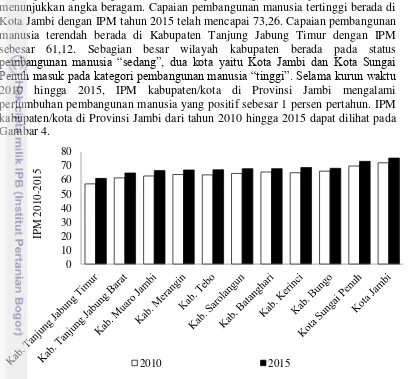

Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 29

Gambaran Belanja Pemerintah Daerah 32

Gambaran Umum Struktur Belanja Pemerintah Daerah 39

Pertumbuhan Ekonomi 40

Komponen Belanja Pemerintah yang Berpengaruh Terhadap IPM 60 Strategi Alokasi Belanja Dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi 64

xvi

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2010

hingga 2015 1

2. Perkembangan porsi alokasi belanja agregat fungsi kabupaten/kota di

Provinsi Jambi 4

3. Nilai maksimum dan minimum tiap komponen 16

4. Sumber data sekunder 23

5. Keterangan satuan variabel 24

6. Nilai skala komparasi berpasangan 27

7. Perkembangan alokasi berdasarkan jenis belanja pemerintah

kabupaten/kota tahun 2010 -2015 39

8. Perkembangan Kontribus PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi

2010-2015 40

9. Hasil Estimasi Hasil Estimasi dengan Sys- GMM serta Perbandingan

Koefisien antara Sys-GMM, PLS, dan FE 61

DAFTAR GAMBAR

1. Hukum Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 11

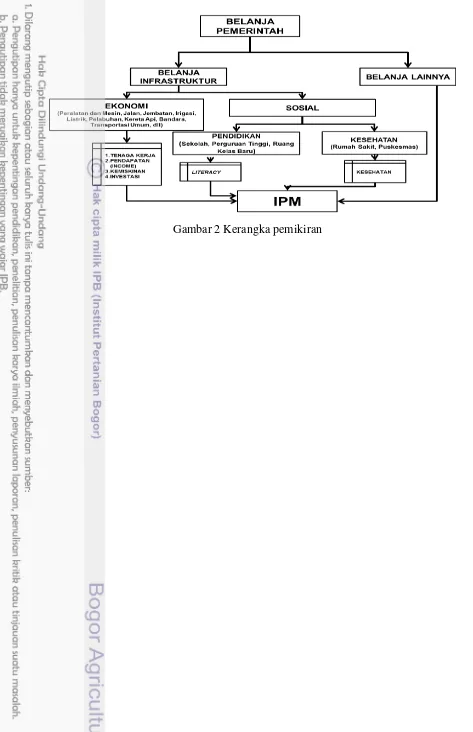

2. Kerangka pemikiran 22

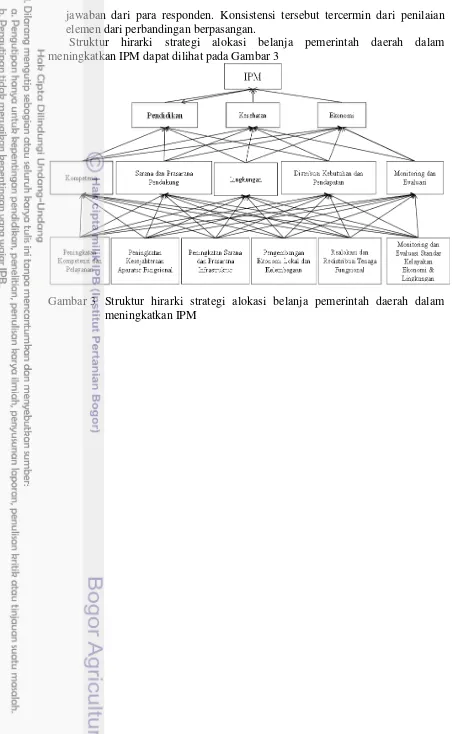

3. Struktur hirarki strategi alokasi belanja pemerintah daerah dalam

meningkatkan IPM 28

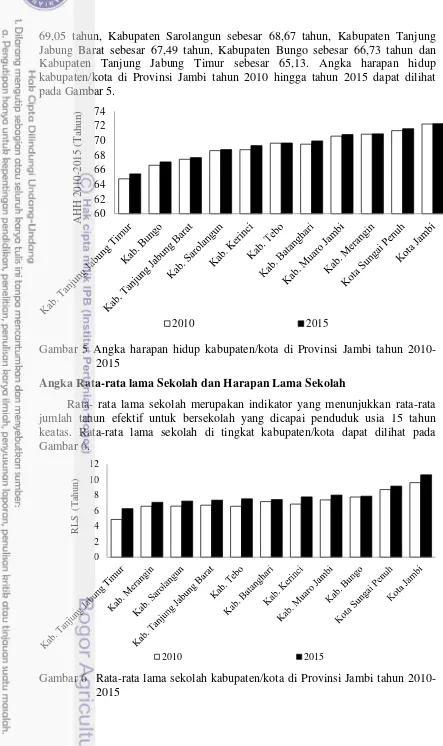

4. IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2010-2015 29 5. Angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 30

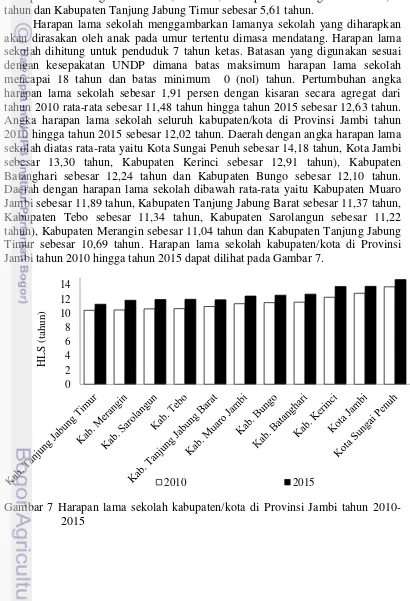

6. Rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 30

7. Harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 31

8. purchasing power parity kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 32

9. Tren alokasi belanja agregat fungsi kabupaten/kota di Provinsi Jambi

menurut fungsi tahun 2010-2015 33

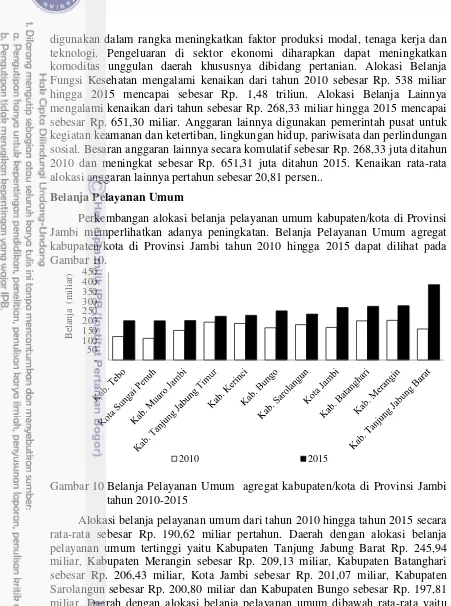

10.Belanja Pelayanan Umum agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi

tahun 2010-2015 34

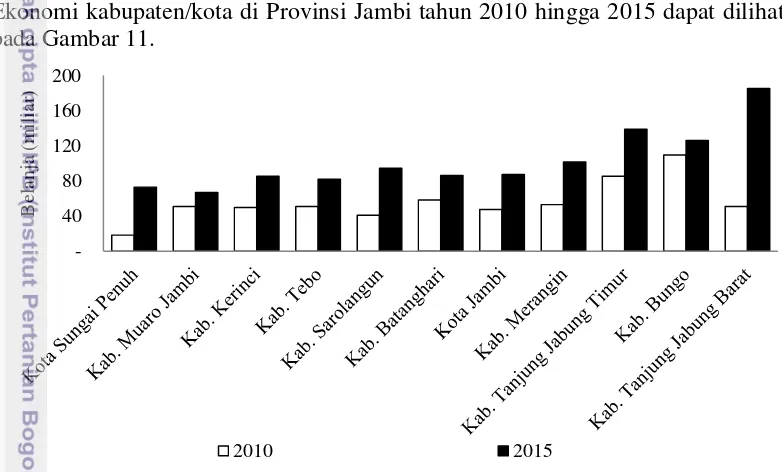

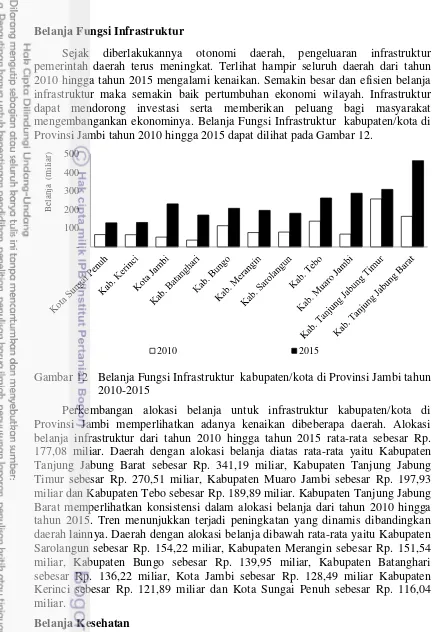

11.Belanja Fungsi Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2010-2015 35 12.Belanja Fungsi Infrastruktur kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 36

13.Belanja Fungsi Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2010-2015 37 14.Belanja Fungsi Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 38

xvii

16.Perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun

2010-2015 41

17.Porsi alokasi agregat Belanja Fungsi kabupaten/kota di Provinsi Jambi

tahun 2010-2015. 43

18.Agregat Belanja Fungsi per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi

tanggal 2010-2015 44

19.Alokasi agregat fungsi terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi

Jambi tahun 2010-2015 45

20.Porsi alokasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum terhadap total belanja agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015 45 21.Belanja Fungsi Pelayanan Umum per kapita agregat kabupaten/kota

(2010-2015) 46

22.Alokasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015 47 23.Porsi alokasi Belanja Fungsi Ekonomi agregat kabupaten/kota di

Provinsi Jambi (2010-2015) 48

24.Belanja Fungsi Ekonomi per kapita agregat kabupaten/kota tahun

2010-2015 48

25.Alokasi Belanja Fungsi Ekonomi terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010- 2015 49 26.Porsi alokasi Belanja Fungsi Infrastruktur agregat kabupaten/kota di

Provinsi Jambi (2010-2015) 50

27.Tren Belanja Fungsi Infrastruktur per kapita agregat kabupaten/kota

(2010-2015) 51

28.Alokasi Belanja Fungsi Infrastruktur terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010- 2015 52 29.Porsi alokasi Belanja Fungsi Kesehatan agregat kabupaten/kota di

Provinsi Jambi (2010-2015) 53

30.Belanja Fungsi Kesehatan per kapita agregat kabupaten/kota

(2010-2015) 54

31.Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015 55 32.Porsi alokasi Belanja Fungsi Pendidikan agregat kabupaten/kota tahun

2010-2015 56

33.Tren Belanja Fungsi Pendidikan per kapita agregat kabupaten/kota

(2010-2015) 57

34.Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015 57 35.Alokasi Belanja Lainnya agregat kabupaten/kota di Provinsi Jambi

tahun 2010-2015 58

36.Alokasi belanja lainnya per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi

tahun 2010-2015 59

37.Alokasi Belanja Lainnya terhadap PDRB agregat kabupaten/kota di

Provinsi Jambi tahun 2010- 2015 60

38.Faktor yang paling dominan dalam strategi alokasi belanja dalam

meningkatkan IPM 65

xviii

41.Kendala alokasi belanja di sektor ekonomi dalam meningkatkan IPM 68 42.Strategi alokasi belanja pada sub faktor kompetensi dalam

meningkatkan IPM 68

43.Strategi alokasi belanja pada sub faktor sarana dan prasarana dalam

meningkatkan IPM 69

44.Strategi alokasi belanja pada sub faktor lingkungan dalam meningkatkan

IPM 70

45.Strategi alokasi belanja pada sub faktor distribusi kebutuhan dan

pendapatan dalam meningkatkan IPM 70

46.Strategi alokasi belanja pada sub faktor monitoring dan evaluasi dalam

meningkatkan IPM 71

LAMPIRAN

1. Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi IPM 77

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi wilayah, karena ekonomi menjadi pilar utama pembangunan sosial. Melalui alokasi belanja sektor ekonomi secara langsung akan mendorong pembangunan sosial. Alokasi belanja merupakan salah satu cara fundamental daerah otonom untuk meningkatkan potensi pembangunan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kemandirian. Pembangunan wilayah meliputi berbagai aspek diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dan penyediaan infrastruktur sosial maupun ekonomi. Dengan platform alokasi belanja yang efektif dan efesien, diproyeksikan pelaksanaan desentralisasi fiskal akan terwujud. Sinkronisasi antara alokasi belanja terhadap kegiatan ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita regional yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah. Alokasi belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk investasi publik yang mendorong tumbuhnya nilai tambah (value added).

Pembangunan adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh masyarakat (enlarge the people choice). Pilihan yang paling mendasar yaitu berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Ketiga hal tersebut dicirikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM menunjukkan bahwa Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-17 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan kategori wilayah pertumbuhan sedang. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2010 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2010 hingga 2015

No Kabupaten/kota IPM Kategori* Peringkat

Nasional

2

pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia. Untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Kualitas hidup rakyat dicirikan dengan IPM.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS 2015).

Dalam pelaksanan desentralisasi fiskal di Indonesia titik beratnya diletakkan pada desentralisasi sisi pengeluaran (expenditure assignment) yang ditandai dengan adanya pembagian urusan pada berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki 33 urusan yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Sebagai konsekuensi logis dari penyerahan kewenangan/urusan tersebut dan sesuai dengan prinsip money follow function, pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Jumlah transfer ke daerah memiliki tren yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Implementasi atas kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut adalah melalui Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat direalisasikan dengan baik. Belanja Daerah menjadi komponen yang penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya diharapakan akan memberikan dampak nyata pada perekonomian daerah secara luas.

3

Perumusan Masalah

Mobilisasi sumberdaya keuangan daerah untuk membiayai berbagai aktivitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun, mobilisasi sumber dana secara eksesif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif (Djanegara dan Wakhyudi 2007). Sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah wajib menggunakan kreativitas dan inisiatif dalam menggali sumberdaya keuangan daerah. Sumberdaya keuangan daerah yang berkualitas dicapai dengan alokasi belanja pemerintah yang tepat sasaran (beneficiaries). Salah satunya alokasi belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah akan pesat jika alokasi belanja dimaksimalkan untuk perkembangan sektor pendukung.

Alokasi belanja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang belum konsisten. Belanja yang digunakan untuk pelayanan umum masih dominan besar dibandingkan belanja yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja didominasi oleh belanja pegawai dimana hampir 50 persen dari total belanja. Porsi yang besar tersebut mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam memaksimalkan perannya dalam pemenuhan pelayanan publik. Demikian juga ketergantungan terhadap dana transfer hampir mencapai 60 persen dan semakin meningkat. Sedangkan kemampuan daerah semakin menurun. Akibatnya dana transfer pusat kedaerah semakin meningkat, sebaliknya kemampuan fiskal daerah semakin menurun. Dengan melihat perkembangan alokasi belanja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, bagaimana perkembangan struktur alokasi belanja pemerintah daerah di Provinsi Jambi?

4

Tabel 2 Perkembangan porsi alokasi belanja agregat fungsi kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Penduduk yang berkualitas merupakan modal pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia justru akan menjadi beban pemerintah. Masalah yang timbul sejalan dengan pertumbuhan penduduk diantaranya adalah bertambahnya jumlah pengangguran dan meningkatnya kriminalitas. IPM masih menjadi ukuran bagi daerah maupun nasional sebagai parameter keberhasilan pembangunan. Parameter yang digunakan mencakup tiga instrumen penyusun yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Meskipun alokasi pendidikan prioritas anggaran mencapai 20 persen telah dilaksanakan, angka partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan rata-rata tiap daerah kabupaten/kota masih belum memperlihatkan hasil yang optimal. Setiap tahun tingkat kelulusan sekolah menengah semakin tinggi sedangkan penyediaan sarana dan prasarana perguruan tinggi belum sebanding dengan tingkat permintaan. Angka partisipasi dan harapan lama sekolah masih rendah. Secara kuantitas kebutuhan tenaga pendidik cukup baik tetapi kualitas tenaga pendidik dan kompetensi masih rendah. Sebagian besar tenaga pendidik terkonsentrasi didaerah perkotaan sedangkan wilayah pelosok tenaga pendidik yang tersedia semakin berkurang. Kebutuhan pendidikan meningkat tetapi daya beli masyarakat semakin menurun. Hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat yang terkonsentasi pada sektor primer dan hidup di pedesaan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketersediaan modal dan lapangan kerja merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia. Proporsi pekerja menurut sektor perekonomian di Provinsi Jambi menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja atau padat karya. Sektor pertanian mengungguli sektor jasa dan industri. status pekerjaan didominasi dengan status pekerja buruh/karyawan dan pekerjaan bebas.

5

memadai serta kondisi kesehatan akibat makanan yang kurang bergizi. Persentase penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, sedangkan penolong kelahiran bukan oleh tenaga medis mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakakat mengalami hambatan kembali setelah bertahun-tahun sebelumnya menunjukkan arah perkembangan yang positif (BPS 2015).

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga adalah fasilitas perumahan yang dimiliki penduduknya. Semakin tinggi status sosial ekonomi, keadaan rumah semakin lengkap dan bermutu baik. Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan kualitas bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan dari penghuninya. Sementara itu, belanja publik dalam bidang infrastruktur membuka lebih luas akses terhadap barang dan jasa melalui integrasi kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi yang timbul dari adanya peningkatan pendapatan per kapita adalah meningkatnya daya beli dan konsumsi serta meningkatnya investasi/tabungan. Instrumen ini diperlukan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah, meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas ketimpangan fiskal wilayah. Belanja publik berdasarkan fungsi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan oleh pemerintah untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Sehubungan untuk menganalisis instrumen belanja terhadap pembangunan manusia, komponen belanja pemerintah apa saja yang berpengaruh terhadap IPM?

Kekayaan alam kabupaten/kota di Provinsi Jambi cukup potensial dengan kontribusi berdasarkan lapangan usaha terbesar dari pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan besar perdagangan besar dan eceran. Komoditas unggulan dari sektor pertanian khususnya karet dan sawit penyumbang utama dalam struktur PDRB. Penurunan akibat melemahnya harga dan menurunnya permintaan karet dan sawit global yang menjadi penyumbang terbesar dalam perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi tersebut berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, menurunnya nilai tukar petani di sektor karet dan sawit, melambatnya pertumbuhan kredit perbankan, menurunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas perekonomian ialah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama yaitu, sebagai alat alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, alat distribusi pendapatan dan subsidi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagai stabilisator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

6

memiliki kemampuan perekonomian yang kuat karena keterbatasan sumberdaya alam. Sementara itu keterbatasan sumber dana pembangunan membuat ketimpangan antar masing-masing daerah. Daerah yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi dapat membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah daerahya, sementara daerah yang memiliki sumber dana yang rendah memiliki ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Guna memaksimalkan alokasi belanja pemerintah, maka diperlukan bagaimana merumuskan strategi belanja pemerintah yang dapat meningkatkan IPM?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis perkembangan struktur alokasi belanja Pemerintah Daerah di

Provinsi Jambi

2. Menentukan komponen belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap IPM. 3. Merumuskan strategi belanja pemerintah yang untuk meningkatkan IPM.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merencanakan strategi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jambi guna mewujudkan visi dan misi pembangunan di daerah. Mengukur dengan menggunakan analisis yang tepat dan mengurangi kesenjangan dimasyarakat. mengembangkan potensi daerah berdasarkan kompetensi masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan data time series tahunan yaitu alokasi belanja berdasarkan fungsi. Alokasi belanja fungsi tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu alokasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum, alokasi Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, alokasi Belanja Fungsi Ekonomi, alokasi Belanja Lingkungan Hidup, alokasi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum (Infrastruktur), alokasi Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya, alokasi Belanja Fungsi Kesehatan dan alokasi Belanja Pendidikan dan alokasi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial. Alokasi belanja daerah tersebut di agregrasi berdasarkan kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Model yang digunakan yaitu analisis data panel dengan rentang waktu lima tahun antara tahun 2010 hingga 2016.

7

2

TINJAUAN PUSTAKAPengeluaran Pemerintah

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full employment.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow, fungsi produksi sederhana dari teori ini adalah (Mankiw 2006):

Y = a K

dimana Y adalah output, a adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan K adalah persediaan modal. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas dinyatakan sebagai berikut:

Y = a L1-α Gα, dimana 0 < α < 1

persamaan ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan pada constant return to scale pada input L dan K . Asumsinya adalah angkatan kerja agregat (L) adalah konstan. Modal (K) digantikan oleh Pengeluaran pemerintah (G) berada pada diminishing return untuk modal agregat (K). Oleh karena itu, perekonomian berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi endogen.

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand/AD) adalah pengeluaran pemerintah. Pada Mankiw (2006) dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah oleh Rostow-Musgrave

10

menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner ditunjukkan dalam rumus dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk ekponensial. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

dimana

PkPP : pengeluaran pemerintah per kapita PPK : pendapatan per kapita

1,2,…,n : jangka waktu (tahun)

11

Gambar 1 Hukum Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Sumber : Guritno Mangkusoebroto (2001)

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan IPM

a. IPM mempengaruhi pengeluaran pemerintah. IPM dengan komponen penyusunnnya dapat mempengaruhi besaran alokasi belanja pemerintah. Guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah melakukan upaya melalui alokasi dan kebijakan belanja yang sifatnya mendasar melalui skema pembelanjaan.

b. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi IPM. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan IPM dengan mengubah porsi alokasi belanja dari berbagai faktor yang dapat dipakai dalam struktur belanja melalui program-program pengeluaran pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastrutur dan ekonomi.

Konsep Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh United Nation Development Program (UNDP) tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

12

Menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumberdaya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumberdaya manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatanyang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian

13

Angka Harapan Hidup digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (BPS 2014). Peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian terjadi seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup dan semakin rendah angka kematian penduduk suatu wilayah, semakin baik kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator yang sering dipakai dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Pengertian AHH yang

biasanya ditunjukkan dengan umur “X” tahun adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur

“X” pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di

lingkungan masyarakatnya. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga AHH yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

2. Angka Kematian

Indikator yang biasa dijadikan tolok ukur kemajuan hasil pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR). Angka kematian bayi digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan bayi mulai dari lahir sampai dengan umur 11 bulan. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun per 1.000 kelahiran hidup. Risiko kematian bayi pada usia kurang dari satu tahun umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia di atas 1 tahun. Ada dua penyebab kematian bayi, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (yang umum disebut dengan kematian neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir. Sedangkan eksogen (post neo-natal) adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan.

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) memberikan gambaran mengenai kesehatan ibu mulai dari mengandung sampai melahirkan bahkan 6 minggu setelah melahirkan. Angka ini menunjukkan banyaknya kematian ibu yang disebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan setiap 100.000 kelahiran hidup.

14

Keterangan:

IAHH : indeks angka harapan hidup

AHH : angka harapan hidup saat lahir AHHmin : angka harapan hidup minimum

AHHmax : angka harapan hidup maksimum

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Perhitungan indeks harapan lama sekolah mengunakan rumus sebagai berikut:

1. Indeks harapan lama sekolah

Keterangan:

IAHS : indeks harapan lama sekolah

HLS : angka harapan lama sekolah

HLSmin : angka harapan lama sekolah minimum

HLSmax : angka harapan lama sekolah maksimum

2. Indeks rataan lama sekolah

Keterangan:

15

RLS : angka rataan lama sekolah

RLSmin : angka rataan lama sekolah minimum

RLSmax : angka rataan lama sekolah maksimum

3. Indeks Indeks Pengetahuan

Keterangan:

IPengetahuan : indeks pengetahuan

IAHS : indeks angka harapan sekolah

IRLS : indeks rataan lama sekolah

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purcashing power parity) berbasis formula Rao. Rumus perhitung sebagai berikut:

∏ ( )

Keterangan:

PPPj : paritas daya beli di wilayah j

Pij : harga komoditas i di kabupaten/kota j Pik : harga komoditas i di Provinsi

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM. Selanjutnya dengan menghitung tingkat pengeluaran dengan menggunkan indeks pengeluaran. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan:

Ipengeluaran : indeks pengeluran

Pengeluaranmin : pengeluaran per kapita minimum

Pengeluaranmax : pengeluaran per kapita maksimm

ln : logaritma natural

Penyusunan Indeks

16

Tabel 3 Nilai maksimum dan minimum tiap komponen

Komponen IPM Satuan Minimum Maksimum

Angka harapan hidup saat lahir (AHH) Tahun 20 85

Harapan lama sekolah (HLS) Tahun 0 18

Rata-rata lama sekolah Tahun 0 15

Pengeluaran per kapita Rupiah 1.007.436 26.572.352 Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

√

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80

2. Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80 3. Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70 4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran Daerahya untuk menunjang pembangunan di daerah. Alokasi belanja melalui kewenangan daerah dalam era otonomi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Jika Kebijakan finansial (moneter) terfokus pada uang, suku bunga, dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal terpusat pada segi penerimaan (perpajakan) dan pembelanjaan pemerintah (Todaro dan Smith 2006). Keduanya merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah di bidang ekonomi.

17

Manajemen Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan amademen Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja pemerintah daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan merata agar dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam memberikan pelayanan umum. Dana yang diperoleh harus digunakan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat 4 belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2004 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah belanja menurut urusan pemerintah, belanja fungsi pemerintah, belanja menurut organisasi, belanja menurut program dan kegiatan, dan belanja menurut kelompok. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

1. Belanja fungsi pelayanan umum adalah pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan atau perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari. Instansi atau perangkat daerah yang berwenang dalam menyelengarakan fungsi pelayanan umum yaitu Sekretariat Daerah Bappeda, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Arsip.

2. Belanja fungsi infrastruktur adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan output ekonomi. Komponen penyusun alokasi belanja terdiri dari infrastruktur kebinamargaan dan cipta karya dan penyedia sarana dan fasilitas umum serta penataan ruang. Instansi atau perangkat daerah yang berwenang dalam menyelangarakan fungsi pelayanan yaitu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

18

4. Belanja fungsi kesehatan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan dan gedung kesehatan. Instansi atau perangkat daerah yang berwenang dalam melaksanakan fungsi kesehatan yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

5. Belanja fungsi pendidikan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun gedung sekolah. Instansi atau perangkat yang berwenang melaksanakan fungsi pendidikan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

6. Belanja fungsi ketertiban dan keamanan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mendukung rangka mendukung ketahanan dan keamanan didaerah. Instansi atau perangkat daerah yang berwenang dalam melaksakan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

7. Belanja fungsi pariwisata dan budaya adalah pengeluaran yang ditujukan dalam untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah serta promosi dan sekaligus dalam mempertahankan kelestarian budaya daerah. Instansi atau perangkat daerah yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pariwisata dan budaya adalah dinas Pariwisata dan Budaya.

8. Belanja fungsi perlindungan atau jaminan sosial adalah pengeluaran untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana dan permasalahan sosial. Instansi atau perangkat yang berwenang melaksanakan fungsi perlindungan atau jaminan sosial yaitu dinas Sosial.

PanelDinamis

Seiring dengan dengan populernya model time series, muncul pemikiran untuk merumuskan metode data panel yang memasukkan lag dari peubah dependennya. Akibat lag yang ada pada peubah tersebut menimbulkan masalah endogeneity yaitu yang muncul akibat adanya lag dependent variable yang ikut dalam persamaan sebagai variabel bebas. Hal ini menyebabkan adanya korelasi antara

lag dependent variable tersebut dengan error, sehingga bila model diestimasi dengan pendekatan fix effect maupun random effect akan menghasilkan penduga yang bias dan tidak konsisten. Untuk memecahkan masalah tersebut Arrelano dan Bond mengusulkan pendeketan method of moments atau yang biasa disebut dengan generalized method of mements (GMM). Dua estimasi GMM yang lazim digunakan yaitu first differences GMM (FD-GMM) dan System GMM. Pada estimasi menggunakan FD-GMM terutama bila terjadi korelasi antar lag dari pembedaan pertama, sehingga instrumen yang digunakan lemah. FD-GMM estimator bahkan akan lebih bias ke bawah dari pada fix effect, terutama bila jumlah periode waktu terbatas. Keterbatasan FD-GMM dapat dideteksi dengan membandingkan koefisien dari peubah lag yang diperoleh dari pendekatan PLS, FEM dan FD-GMM. Koefisien yang konsisten akan diperoleh nilai yang barada diantara PLS dan FEM (Firdaus 2011).

19

mengkombinasikan gugus persamaan level dengan perbedaan pertama sebagai instrumen. Validitas dari tambahan instrumen ini dapat diketahui dengan menggunakan uji sargan untuk over-identifying instrumen.

Uji Sargan

Uji Sargan digunakan untuk mengetahui validitas penggunaan peubah instrumen yang jumlahnya melebihi jumlah parameter yang diduga (kondisi overidentifying restriction). Hipotesis akhirnya adalah:

H0: Kondisi overidentifying restriction dalam pendugaan model valid H1: Kondisi overidentifying restriction dalam pendugaan model tidak valid

Uji Arellano-Bond

Komponen vi,t merupakan sisaan yang diasumsikan tidak mengalami autokorelasi, namun pada pendugaan dalam proses first difference diperoleh (vi,t - vi,t-1), sehingga E(vi,t, vi,t-1) tidak perlu bernilai nol. Namun untuk ordo

selanjutnya untuk melihat konsistensi penduga GMM, tetap dikenai asumsi E(vi,t, vi,t-2) = 0 atau tidak adanya autokorelasi antara vi,t dan vi,t-2. Statistik

Arellano-Bond digunakan untuk menguji konsistensi penduga yang diperoleh dari proses GMM. Hipotesis Akhirnya adalah:

H0: Tidak terdapat autokorelasi pada sisaan first difference orde ke-i H1: Terdapat autokorelasi pada sisaan first difference orde ke-i

Analytical Hierarchy Process

AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah salah satu bentuk pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. Peralatan utama dari model-model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah dalam kelompok-kelompoknya, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Kelebihan dari AHP adalah kemampuannya jika dihadapkan pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka. Situasi ini terjadi jika data, informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat minim atau tidak ada sama sekali. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan atas tiga prinsip dasar (Saaty 1993) yaitu:

a. Penyusunan Hirarki

20

b. Penentuan Prioritas

Prioritas dari elemen-elemen pada hirarki dapat dipandang sebagai bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan. Metode AHP berdasarkan pada kemampuan dasar manusia untuk memanfaatkan informasi dan pengalamannya untuk memperkirakan pentingnya satu hal dibandingkan dengan hal lain secara relatif melalui proses membandingkan hal-hal berpasangan. Proses inilah yang disebut dengan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison) untuk menganalisis prioritas elemen-elemen dalam hiaraki. Prioritas ditentukan berdasarkan pandangan dan penilaian para ahli dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, baik dengan diskusi atau kuesioner.

c. Konsistensi Logika

Prinsip pokok yang menentukan kesesuaian antara definisi konseptual dengan operasional data dan proses pengambilan keputusan adalah konsistensi jawaban dari para responden. Konsistensi tersebut tercermin dari penilaian elemen dari perbandingan berpasangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Doli Muhammad Ja’far Dalimunthe (2016) dengan

judul Dampak Kompleksitas dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan adalah kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kompleksitas dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap IPM. Pemerintah daerah harus meningkatkan pencapaian kinerja dan menetapkan standar pelayanan minimum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menggunakan IPM sebagai standar ukuran fisik dan non fisik masyarakat.

Penelitian oleh Dedy Heriwibowo (2016) menggunakan partial least squares structural equation models (PLS-SEM). Kajian ini menganalisis Kualitas Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Indikator Pembangunan Berkelanjutan. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kualitas belanja terbentuk dari 5 faktor (prioritas, alokasi, waktu, akuntabilitas dan efektitas). Indikator kinerja pembangunan berkelanjutan direfleksikan dengan efektivitas suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah harus memperbaiki rancangan dan penetapan alokasi anggaran.

Jude Eggoh (2015) melakukan kajian dengan judul Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Afrika. Dengan menggunakan data panel mengungkapkan bahwa belanja publik dibidang pendidikan dan kesehatan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari studi empirik disarankan agar belanja pendidikan dan kesehatan saling melengkapi. Pemerintah harus meningkatkan efesiensi belanja terutama belanja sektor publik, agar dampak yang dihasilkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sumberdaya manusia.

21

Keuangan Daerah dan IPM. Hasil kajian mengungkapkan bahwa dana perimbangan tidak mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Sedangkan dalam konstruksi hubungannya memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi IPM dan kapasitas fiskal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus fokus mengalokasikan belanja dana perimbangan untuk kepentingan publik.

Ligia Alba Melo Becerra (2012) melakukan kajian dengan judul Belanja Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi studi kasus di Kolombia. Hasil kajian mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh dan berdampak positif dalam peningkatan peran pemerintah dibandingkan peningkatan peningkatkan kualitas pendidikan. Pengeluaran publik sektor pendidikan yang baik dapat dicapai apabila semua pemerintah daerah dapat mengalokasikan keuangannya lebih efisien.

Kerangka Pemikiran

Perwujudan pelayanan publik di daerah berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen yang dapat digunakan sesuai diskresi dan kewenang yang dimiliki. Diskresi dan kewenangan tersebut dipergunakan daerah guna mempercepat proses pembangunan.

Pembagian belanja pemerintah daerah dibagi menjadi belanja infrastrukur atau belanja lainnya. Belanja infrastruktur mencakup sektor ekonomi dan sosial. Belanja sektor ekonomi digunakan untuk memberikan pelayanan publik agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Sedangkan sektor belanja sosial merupakan pondasi dasar untuk menopang keberlanjutan pembangunan manusia. Alokasi belanja sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mutlak dipenuhi dan menjadi urusan wajib sebagaimana tertuang dalam undang-undang otonomi daerah. Pembagian belanja sosial yang selaras dengan tujuan pembangunan manusia adalah belanja pendidikan dan kesehatan. Kesehatan yang bermutu didukung oleh sarana dan prasarana serta efisiensi pengeluaran pemerintah. Adapun belanja lainnya yang masih menjadi urusan pemerintah meliputi pelayanan umum, keamanan dan ketertiban, lingkungan dan perlindungan sosial.

22

3

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam strategi alokasi belanja dengan menggunakan instrumen kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (1) Survei langsung lapangan, yaitu melihat dan mempelajari struktur belanja pemerintah daerah, (2) Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan alokasi belanja dan (3) Opini dari pakar, yang diperoleh dari pakar-pakar yang terkait dengan topik penelitian.

Pemilihan Sampel

Dalam pengumpulan data primer, pemilihan sampel dilakukan dengan pemilihan langsung para pakar yang dipakai dalam AHP adalah sebanyak 7 orang pada level kabupaten/kota, yang terdiri dari: (1) Sekretaris Daerah; (2) Kepala Bappeda; (3) Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah; (4) Kepala Dinas Pendidikan; (5) Kepala Dinas Kesehatan (6) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi terkait sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data cross section yang terdiri dari 11 kabupaten/kota dan time series tahun periode 2010-2015. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Keuangan, dan beberapa data pendukung lainnya. Untuk melakukan perhitungan pada beberapa variabel digunakan data yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4 Sumber data sekunder

Variabel Keterangan Sumber

IPM Serv

Indeks pembangunan manusia Belanja fungsi pelayanan

BPS DJPK

Eco Belanja fungsi ekonomi DJPK

Inf Belanja fungsi infrastruktur DJPK

Health Belanja Kesehatan DJPK

Edu Belanja Pendidikan DJPK

Analisis Data

Analisis Desktiptif

24

belanja 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2015. Beberapa rasio yang digunakan adalah:

1. Rasio belanja

2. Rasio belanja fungsi per kapita

3. Rasio belanja fungsi terhadap PDRB

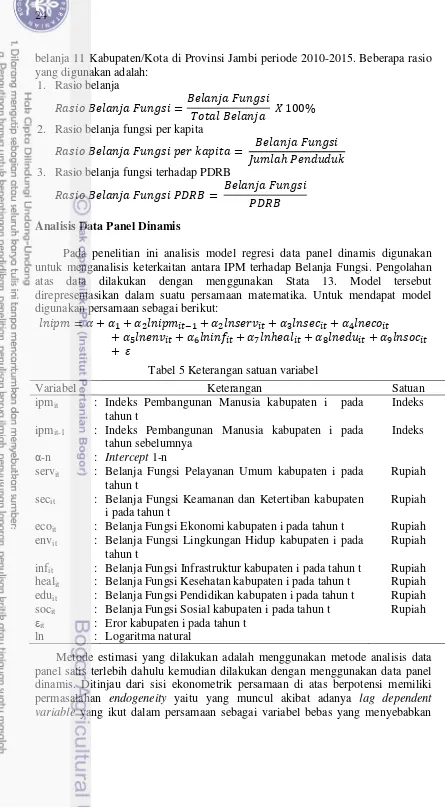

Analisis Data Panel Dinamis

Pada penelitian ini analisis model regresi data panel dinamis digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara IPM terhadap Belanja Fungsi. Pengolahan atas data dilakukan dengan menggunakan Stata 13. Model tersebut direpresentasikan dalam suatu persamaan matematika. Untuk mendapat model digunakan persamaan sebagai berikut: secit : Belanja Fungsi Keamanan dan Ketertiban kabupaten

i pada tahun t

Rupiah ecoit : Belanja Fungsi Ekonomi kabupaten i pada tahun t Rupiah

envit : Belanja Fungsi Lingkungan Hidup kabupaten i pada

tahun t

Rupiah infit : Belanja Fungsi Infrastruktur kabupaten i pada tahun t Rupiah

healit : Belanja Fungsi Kesehatan kabupaten i pada tahun t Rupiah

eduit : Belanja Fungsi Pendidikan kabupaten i pada tahun t Rupiah

socit : Belanja Fungsi Sosial kabupaten i pada tahun t Rupiah

εit : Eror kabupaten i pada tahun t

ln : Logaritma natural

25

adanya korelasi antara lag dependent variable tersebut dengan error. Namun permasalahan endogeneity menurut Verbeek (2001) dapat diatasi dengan menerapkan metode generalized method of moment (GMM). Penerapan metode GMM dalam analisis data panel dinamis dapat mengurangi bias pada penggunaan tehnik OLS dan standard error yang dihasilkan menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan penggunaan estimasi two stage least square (2SLS).

Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan hal tersebut hipotesis akhir yang diajukan untuk panel dinamis adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

2. Alokasi Belanja Fungsi Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

3. Alokasi Belanja Fungsi Infrastruktur berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

4. Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

5. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

6. Alokasi Belanja Fungsi Lainnya (ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perlindungan sosial) berpengaruh positif terhadap IPM

Definisi Operasional

Definisi operasional mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian. Sebab definisi suatu konsep mungkin membutuhkan deskripsi bagaimana mengukur konsepnya, dan kadangkala ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengukur suatu konsep. Hal ini dilakukan sebab tidak semua konsep dapat diukur dengan jelas. Dari persamaan dapat dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel IPMit adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten i

pada tahun t. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Ukuran IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka harapan lama sekolah, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Variabel ini menggambarkan sampai sejauh mana suatu daerah berkembang atau meningkatkan kualitas hidup manusia dalam membangun daerah tersebut.

2. Variabel IPMit-1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten i pada tahun

26

3. Variabel servit adalah alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pelayanan

umum kabupaten i pada tahun t. Alokasi belanja pelayanan umum mengatur tentang alokasi belanja pengeluaran pemerintah untuk mendanai kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi umum, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kapasitas dan kinerja serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

4. Variabel secit adalah alokasi belanja fungsi keamanan dan ketertiban

kabupaten i pada tahun t. Belanja ini dipergunakan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban secara horizontal. Instansi terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis yaitu Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

5. Variabel ecoit adalah alokasi belanja fungsi ekonomi kabupaten i pada tahun

tahun t. Alokasi belanja fungsi ekonomi menggambarkan tentang belanja pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Komponen alokasi pendanaan meliputi alokasi sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan dan industri serta ketransmigrasian.

6. Variabel envit adalah alokasi Belanja Fungsi Lingkungan Hidup kabupaten i

pada tahun t. Alokasi belanja ini dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian lingkungan, pengelolaan pencemaran dan pengkajian dampak lingkungan. Instansi yang berwenang dalam melaksanakan teknis adalah Lingkungan Hidup.

7. Variabel infit adalah alokasi belanja fungsi infrastruktur yang dilakukan oleh kabupaten i pada tahun t. Alokasi belanja infrastruktur digunakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan output ekonomi. Komponen penyusun alokasi belanja terdiri dari infrastruktur kebinamargaan dan cipta karya dan penyedia sarana dan fasilitas umum serta penataan ruang.

8. Variabel healit adalah alokasi belanja fungsi kesehatan kabupaten i pada tahun

t. Alokasi belanja fungsi kesehatan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar dibidang kesehatan. Alokasi fungsi kesehatan bertujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat didaerah untuk mengakses pelayanan medis. Instansi dan perangkat yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fungsi kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Posyandu dan Keluarga Berancana. 9. Variabel eduit adalah alokasi belanja fungsi pendidikan kabupaten i pada tahun

t. Alokasi belanja fungsi pendidikan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar dibidang pendidikan. Instansi atau perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi adalah Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olahraga.

10.Variabel socit adalah alokasi Belanja Fungsi Sosial kabupaten i pada tahun t.

27

Analisis AHP

Perumusan strategi alokasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi menggunakan AHP (analytical hierarchy process). Model AHP memperlihatkan aplikasi elemen konsep optimisasi tujuan, variabel keputusan dan batasan pada nilai preferensi atas sejumlah alternatif pilihan yang terbesar, variabel analisis secara berjenjang dan batasan pilihan prioritas pada bangun modelnya (Dermawan 2005). Nilai skala komparasi berpasangan yang digunakan dalam penyusunan AHP terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6Nilai skala komparasi berpasangan

Tingkat Kepentingan Definisi

1 Sama penting

3 Sedikit lebih penting

5 Jelas lebih penting

7 Sangat jelas lebih penting

9 Pasti/mutlak lebih penting

2, 4, 6, 8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 1 / (1-9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 Prinsip dasar dalam membangun model berjenjang atas variabel keputusan adalah membandingkan setiap variabel ditingkat bawah terhadap variabel di tingkat yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan atas tiga prinsip dasar (Saaty 1993) yaitu:

a. Penyusunan Hirarki

Penyusunan hirarki permasalahan merupakan langkah untuk mendefinisikan masalah yang rumit dan kompleks, sehingga menjadi jelas dan rinci. Keputusan yang akan diambil ditetapkan sebagai tujuan, yang dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci hingga mencapai suatu tahapan yang paling operasional/terukur. Hirarki tersebut memudahkan pengambil keputusan untuk memvisualisasikan permasalahan dan faktor-faktor terkendali dari permasalahan tersebut. Hirarki keputusan disusun berdasarkan pandangan dari pihak-pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang yang bersangkutan.

b. Penentuan Prioritas

Prioritas dari elemen-elemen pada hirarki dapat dipandang sebagai bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan. Metode AHP berdasarkan pada kemampuan dasar manusia untuk memanfaatkan informasi dan pengalamannya untuk memperkirakan pentingnya satu hal dibandingkan dengan hal lain secara relatif melalui proses membandingkan hal-hal berpasangan. Proses inilah yang disebut dengan metode perbandingan berpasangan (pairwise comparison) untuk menganalisis prioritas elemen-elemen dalam hiaraki. Prioritas ditentukan berdasarkan pandangan dan penilaian para ahli dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, baik dengan diskusi atau kuesioner.

c. Konsistensi Logika