DEWI CHALIMATUS SHOLICHAH. Influence of Agribusiness Entrepreneurs Education to Entrepreneurial Competencies Santri in Beef Cattle Business (The Case of Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf, Desa Bulan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah). Guidance by ANNA FATCHIYA.

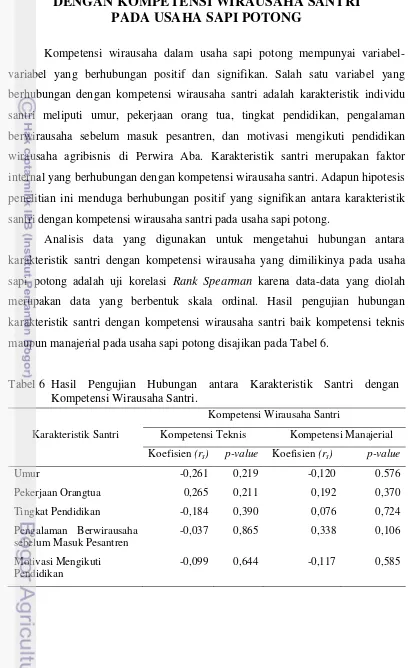

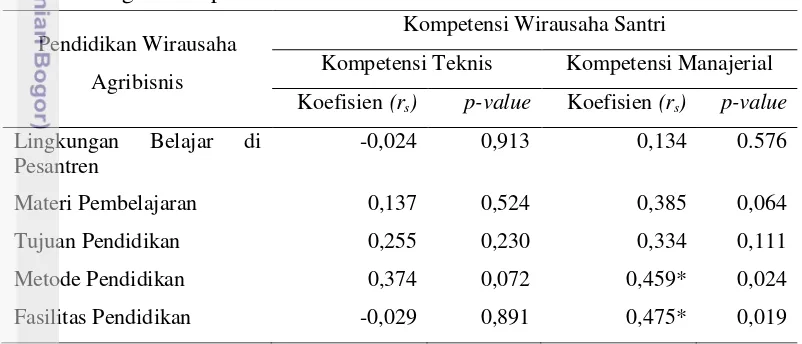

Entrepreneurial competence of santri is his ability to carry out various business activities with a motivational tendency to become entrepreneurs. This study aimed to analyze the education system of agribusiness entrepreneurs at Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf, to identify characteristics of santri and agribusiness entrepreneurs education that related to santri entrepreneurial competencies in beef cattle business, and to analyze the relationship between characteristics of santri and education of agribusiness entrepreneurs with entrepreneurial competence of santri in the beef cattle business. This study used census research methods, the data were collected from 24 santri’s at Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf. The data collection used questionnaires, guiding interview, direct observation, and study of literatures related with entrepreneurial education system that applied in pesantren. The results showed that all variables of the characteristics of santris did not significantly positively relate with entrepreneurship competence of both technical and managerial. While on agribusiness entrepreneurship education, the variable of methods and educational facilities had a significant positive relationship with managerial entrepreneurial competence of santri. Therefore, pesantren have to improve the quality of educational facilities and methods in teaching and learning process, especially in their managerial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini membutuhkan sumberdaya manusia berkompeten dan mempunyai kompetensi spiritual yang baik. Terjadinya kasus-kasus korupsi dan penggelapan uang yang akhir-akhir ini sedang marak merupakan akibat ketidakseimbangan antara keterampilan yang dimiliki dan jiwa religi pelaku. Sumberdaya manusia yang mempunyai keterampilan dan jiwa religi tinggi dapat mencegah kecurangan atau risiko timbulnya kejahatan ekonomi. Untuk membentuknya dibutuhkan lembaga pendidikan yang dapat menyatukan kedua aspek tersebut, salah satunya pondok pesantren. Pesantren mempunyai potensi dalam pembangunan ekonomi melalui anak didiknya.

Potensi besar pesantren tidak hanya dari aspek sejarahnya sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan memiliki ciri ke-Indonesiaan yang khas. Dari tahun ke tahun jumlahnya pun terus bertambah secara signifikan. Pada abad ke-16, jumlah pesantren di Indonesia berjumlah 613 pesantren. Kemudian, pada abad ke-19, berdasarkan data pemerintah Hindia Belanda berjumlah 1.853 pesantren dengan jumlah santri 16.556 orang. Jumlah pesantren pada tahun 2001 meningkat menjadi 13.078 dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 14.067 pesantren. Peningkatan jumlah pesantren juga mempengaruhi peningkatan peserta didiknya. Pesantren-pesantren tersebut tersebar di 30 provinsi Indonesia (Depag RI, 2004).

bermasyarakat. Kepemimpinan moral dan agama barangkali masih bisa dipegang oleh tokoh-tokoh agama, tetapi tidak untuk urusan “dunia” yang membutuhkan kualifikasi dan persyaratan lebih dari sekedar ilmu-ilmu agama (Mahduri, 2002). Oleh karena itu, banyak pondok pesantren saat ini yang telah melakukan perubahan dalam sistem pendidikannya agar santri-santrinya mampu terjun di masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi.

Pesantren saat ini menurut Mahduri (2002) bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsif akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi dalam pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat. Pesantren terdahulu secara tradisional hanya mengajarkan santri sebatas pada ilmu-ilmu keislaman. Berbeda dengan mayoritas pesantren saat ini, yang secara seimbang mengajarkan santri-santrinya baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Pesantren tidak hanya membina para santri dengan bekal ilmu agama. Pemberian keterampilan dan pelatihan wirausaha di pondok pesantren sudah mulai diterapkan.

Pembinaan keterampilan dan pelatihan wirausaha yang dilakukan pesantren tidak terlepas dari peran dan potensi peserta didik pesantren (santri) dalam pembangunan ekonomi. Peran santri dalam pembangunan ekonomi sangat besar, berbekal jiwa kemandirian yang telah mereka dapatkan pondok pesantren serta jiwa religi yang tinggi. Kemandirian yang diajarkan pondok pesantren mengarahkan santri-santrinya untuk menjadi seorang yang mandiri dan tangguh ketika lulus dari pesantren. Santri-santri tersebut merupakan harapan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan wirausaha menjadi salah satu bentuk pendidikan yang diterapkan pondok pesantren dalam mendidik santri-santrinya agar mandiri secara spiritual dan materi.

pendidikan wirausaha di pesantren ada yang mengarah pada penciptaan usaha dan peningkatan produksi bagi keberlangsungan pondok dan ada pula yang secara khusus ditujukan bagi pengembangan kompetensi (keahlian) keterampilan santri-santrinya.

Pengembangan keterampilan berwirausaha di pesantren berpotensi menghasilkan lulusan yang mandiri dan berkompeten secara agama maupun materi. Wirausaha yang dipilih pesantren, banyak bergerak di bidang pertanian. Hal ini terkait potensi pesantren yang lebih banyak berlokasi di daerah pedesaan. Ketersediaan lahan yang luas merupakan modal dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha untuk diterapkan pada santri-santrinya. Selain itu, pemerintah juga mendukung daerah pedesaan untuk dijadikan sasaran pembangunan yang signifikan karena kokohnya sistem perekonomian pedesaan yang mengunggulkan hasil-hasil pertaniannya (Depag RI, 2003). Bidang pertanian ini tidak mencakup makna pertanian secara sempit, akan tetapi pertanian secara luas yang mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, dan lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka cukup penting untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang berkaitan dengan kompetensi santri dalam wirausaha di bidang agribisnis mengingat bahwa santri merupakan sumberdaya manusia potensial dalam wirausaha yang mampu menggabungkan antara keterampilan dan spiritualnya. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pendidikan wirausaha agribisnis di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf?

2. Bagaimana karakteristik santri dan pendidikan wirausaha agribisnis terkait kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf?

3. Bagaimana hubungan antara karakteristik santri dengan kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf?

4. Bagaimana hubungan antara pendidikan wirausaha agribisnis dengan kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem pendidikan wirausaha agribisnis di Perwira Aba (Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf).

2. Mengidentifikasi karakteristik santri dan pendidikan wirausaha agribisnis terkait kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf

3. Menganalisis hubungan antara karakteristik santri Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman Bin Auf dengan kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 1) Bagi Akademisi

Hasil penelitian berjudul “Pengaruh Pendidikan Wirausaha Agribisnis

Terhadap Kompetensi Wirausaha Santri Pada Usaha Sapi Potong” dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan wirausaha di pesantren dalam meningkatkan kompetensi wirausaha santri di berbagai bidang usaha, khususnya usaha sapi potong. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan pendidikan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui wirausaha yang dijalankan oleh santri.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaruh pendidikan wirausaha agribisnis di pesantren terhadap kompetensi santri dalam berwirausaha, sebagai langkah awal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui didikan pesantren yaitu santri sehingga secara tidak langsung pesantren berkontribusi dalam pembangunan pedesaan.

3) Bagi Pesantren

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kepada asatidz-asatidzah dan semua entitas pesantren untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dalam pendidikan wirausaha agribisnis yang dijalankan pesantren sehingga pesantren mempunyai strategi dalam meningkatkan kompetensi wirausaha santri, khususnya pada usaha sapi potong dan dapat menjadikan santri lebih mandiri ketika lulus dari pesantren.

4) Bagi Pemerintah

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Pesantren

Pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Tuanaya et al, 2007). Istilah pesantren sering kali disebut dengan pondok, atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Depag RI (2003) mendefinisikan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan yang berperan besar dalam pengembangan masyarakat yang meliputi bidang perekonomian dan sosial budaya. Fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama (Mastuhu, 1994).

Pondok pesantren menurut Badruzzaman (2009) merupakan salah satu lembaga yang mulai concern terhadap permasalahan ekonomi bangsa ini, mulai menanamkan jiwa kewirausahaan untuk santri-santrinya. Fungsi utama yang diemban setiap pondok pesantren menekankan pada tiga fungsi yaitu; sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence), sebagai lembaga yang mencetak sumberdaya manusia yang kompeten (Human Resource), dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayan pada masyarakat (Agent of Development).

Tipologi pesantren secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu pesantren salafi (tradisional) dan pesantren khalafi (modern). Sistem pendidikan pesantren tradisional sering disebut sistem salafi. Yaitu sistem yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Pondok pesantren modern merupakan sistem pendidikan yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem tradisional dan sistem sekolah formal (seperti madrasah). Selain penerapan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan1, bandongan2, dan sistem persekolahan terus

dikembangkan dengan mengaplikasikan sistem pendidikan keterampilan (Depag RI, 2003).

Pengelompokkan pesantren tersebut kemudian dirinci Daulay (2007) ke dalam pola pesantren yang terdiri dari lima pola. Pesantren yang menerapkan pola I dan II merupakan pola pesantren salafi. Sedangkan pola III, IV, dan V termasuk pola pesantren khalafi. Pesantren pola I merupakan pesantren yang masih terikat kuat dengan dengan sistem pendidikan Islam sebelum zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren pola II tidak jauh berbeda dengan pesantren pola I, hanya saja dalam pola II sistem yang digunakan adalah sistem klasikal, pengetahuan seseorang tidak diukur dari sejumlah kitab-kitab yang telah dipelajarinya. Pesantren yang menerapkan pola III, IV, dan V merupakan jenis pesantren khalafi. Pesantren pola III adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal yang berciri Islam seperti MA (Madrasah Aliyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah). Pesantren pola IV, pesantren yang mengutamakan pengajaran ilmu-ilmu keterampilan di samping ilmu-ilmu agama dan bentuk pendidikannya adalah nonformal. Pesantren pola V, merupakan pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan pada pesantren pola III dan pola IV.

2.1.2 Pendidikan Wirausaha Agribisnis di Pesantren

Pemaknaan pendidikan pesantren terdahulu hanya sebagai pusat pendidikan Islam yang bertempat langgar masjid atau rumah sang guru, di mana murid-murid duduk di lantai, menghadapi sang guru, dan belajar mengaji. Waktu mengajar biasanya diberikan pada waktu malam hari agar tidak mengganggu pekerjaan orang tua sehari-hari. Akan tetapi, dari tempat-tempat pendidikan Islam nonformal seperti inilah yang “menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok pesantren” (Zuhairini, 1997). Dalam perkembangannya, pesantren banyak mengalami perubahan terutama pada sistem pendidikannya. Proses modernisasi pesantren adalah upaya dalam menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada di pesantren. Pondok pesantren saat ini mempunyai kecenderungan baru

kemudian beliau (guru) akan memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu oleh santri. (Depag RI, 2003).

dalam rangka renovasi sistem pendidikan yang selama ini dipergunakan. Perubahan-perubahan dapat dilihat di pesantren modern antara lain adanya metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diversifikasi program, kegiatan di pesantren makin terbuka dan luas, dan sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat (Hasbullah, 2006).

Salah satu bentuk renovasi pendidikan di pesantren adalah diterapkannya pendidikan yang mengajarkan peserta didik (santri) tentang keterampilan dan berwirausaha. Pendidikan tersebut di pesantren dikenal dengan pendidikan wirausaha (kejuruan). Pendidikan keterampilan kejuruan (wirausaha) dikembangkan di pondok pesantren untuk kepentingan dan kebutuhan para santri sebagai modal menjadi pengusaha yang mandiri, berkompeten, dan berkepribadian Islam (Depag RI, 2003). Sedangkan menurut Sudrajat (2001) pendidikan wirausaha bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh (holistik), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha. Tujuan pendidikan wirausaha tersebut selaras dengan tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu (1994), yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian muslim, yakni kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat seperti halnya seorang Rasul, mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam keyakinan, menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Pendidikan wirausaha yang diterapkan di pesantren lebih banyak mengarahkan pada bidang agribisnis. Karena lokasi pesantren yang mayoritas berada di daerah pedesaan. Sebagaimana yang disebutkan (Depag RI, 2003), mengenai ketersediaan lahan yang menjadi modal dalam penerapan pendidikan wirausaha agribisnis dan adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan perekonomian pedesaan melalui hasil-hasil pertaniannya. Pendidikan wirausaha agribisnis tersebut meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Jenis pendidikan pesantren yang menitikberatkan pada aspek keterampilan merupakan jenis pendidikan nonformal. Makna pendidikan pesantren yang nonformal oleh Mastuhu (1994) merupakan komplemen dan suplemen pada keterampilan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar lebih mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan semakin kompleksitasnya tantangan pekerjaan yang dihadapinya. Dari makna pendidikan pesantren tersebut, maka pendidikan pesantren nonformal lebih mengacu pada sistem pendidikan orang dewasa. Sistem pendidikan ini didefinisikan Darkenwald dan Merriam (1982) dalam Mugniesyah (2006) bukan hanya sebagai pendidikan dewasa yang menyiapkan orang untuk hidup, tetapi lebih kepada membantu orang dewasa untuk hidup lebih berhasil. Karenanya pendidikan orang dewasa dimaksudkan untuk membantu orang dewasa dalam meningkatkan kompetensi.

Pendidikan orang dewasa menurut Torrens Valley Institute (1997) dalam

Mugniesyah (2006) mempunyai tujuh prinsip dalam proses belajar mengajar yaitu

Pertama, prinsip belajar aktif yang merupakan prinsip belajar mengajar dimana peserta didik akan belajar lebih cepat dan efektif jika mereka dilibatkan dalam proses belajar secara efektif atau “learning by doing”. Kedua, prinsip materi belajar bermakna, peserta didik akan efektif jika dapat menghubungkan materi pelajaran yang dipelajarinya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ketiga,

penguatan, proses belajar mengajar akan efektif jika penerapan keterampilan dan pengetahuan dilakukan secara lebih sering. Keenam, prinsip umpan balik, belajar efektif akan terdorong jika pendidik dan peserta didik (pembelajar) berbagi umpan balik satu sama lain. Prinsip terakhir adalah prinsip imbalan (reward), pemberian imbalan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar.

2.1.3 Santri dan Karakteristiknya

Santri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) adalah orang yang mendalami agama Islam di pondok pesantren. Akan tetapi, istilah santri sebenarnya tidak hanya terbatas pada murid yang belajar di sebuah pondok pesantren. Istilah santri menurut Mas’ud (2007) memiliki arti luas dan fleksibel, yang berarti tidak terbatas pada orang yang telah tinggal di pesantren, namun juga pada orang yang cenderung diidentifikasikan sebagai santri, dimana kepercayaan terhadap Islam adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Definisi santri Mas’ud (2007) tidak jauh berbeda dengan definisi Purwoko (2007) yang mengacu pada teori Geertz (1983), santri dalam masyarakat Jawa mencerminkan kehidupan keberagaman sebagian besar orang Jawa yang taat kepada ajaran Islam. Santri sebagai kategori masyarakat tidak dapat dilepaskan dari asal usul istilahnya yang berasal dari bahasa sansekerta yaitu shastri, yang berarti orang yang memahami kitab suci agama Hindu (Geerz, 1960).

Santri dalam tradisi pesantren oleh Madjid (1990) dibedakan menjadi dua, yaitu santri mukim3 dan santri kalong4. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pondok pesantren, sedangkan santri kalong merupakan santri yang berasal dari sekitar pesantren, yang biasanya tidak menetap di pondok pesantren. Perbedaan pembinaan santri mukim dengan santri kalong, hanya terletak pada tempat tinggal dan waktu dalam kegiatan di pondok pesantren. Santri mukim bertempat tinggal di pondok pesantren dan mempunyai waktu di pondok 24 jam. Sedangkan santri kalong berada di pondok ketika terjadi proses pembelajaran.

3) Santri mukim yang dimaksudkan adalah para santri yang datang dari tempat yang jauh sehingga santri tersebut tinggal dan meneta di pondok (asrama) pesantren. (Depag RI, 2003). 4) Sedangkan santri kalong merupakan santri yang berasal dari wilayah sekitar pesantren

Karakteristik santri menurut Maman (2008) merupakan latar belakang sosial ekonomi serta atribut yang inheren dalam diri santri yang meliputi: (a) umur, (b) pendidikan formal, (c) pekerjaan orang tua, (d) pelatihan keterampilan bisnis sebelum masuk pesantren, dan (e) lama tinggal di pesantren. Sedangkan karakteristik santri menurut Purwoko (2007) meliputi: jenis pesantren, usia, jenis kelamin, latar belakang keluarga, lama pendidikan di pondok, motivasi santri, lingkungan pembelajaran pondok, intensitas hubungan kyai dan santri, intensitas membaca, pendidikan sebelum mondok, asal daerah, dan suku bangsa.

2.1.4 Kompetensi Wirausaha Santri pada Usaha Sapi Potong

Kompetensi menurut Maman (2005) merupakan sebuah kontinum antara pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian dengan karakterisrik dasar seseorang, seperti motif, nilai, sikap, dan konsep diri yang akan mendorong kinerja. Kata kompetensi secara umum oleh Suparno (2001) diartikan sebagai

“kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas” atau sebagai “kemampuan dalam keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan”.

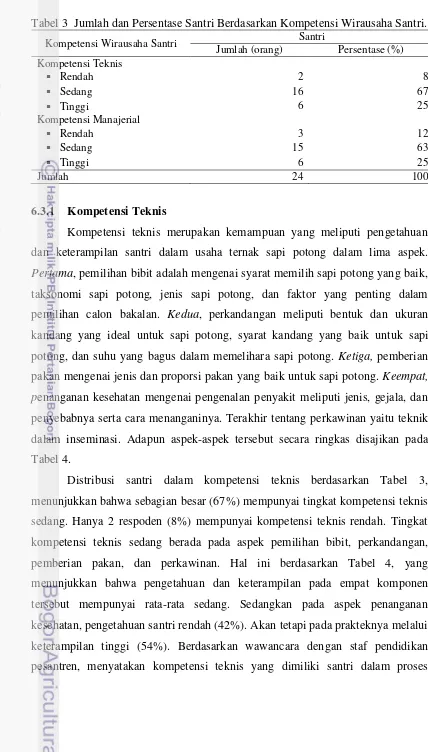

Kompetensi menurut Robbins (1996) dalam Muatip (2008) terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: kompetensi teknis, antarpribadi (sosial), dan pemecahan masalah terkait usahanya (manajerial). Kompetensi teknis diperlukan karena perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kompetensi antarpribadi (sosial) berguna untuk memperbaiki interaksi, komunikasi, dan menghargai keanekaragaman budaya. Kompetensi manajerial bertujuan mempertajam logika, penalaran, dan keterampilan mendefinisikan masalah, maupun menilai sebab akibat, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, dan memilih pemecahan.

Konsep wirausaha pertama ditemukan oleh ekonom Perancis Jean Baptista Say (1767 – 1832) yang terkenal dengan hukum ekonominya yaitu hukum Say

penuh atas setiap tindakannya, dan kreatif dalam menerapkan atau menggunakan potensinya.

Kompetensi wirausaha menurut Maman (2008) merupakan nilai, motif, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Kompetensi wirausaha juga diartikan sebagai sejumlah unsur yang pada intinya terbagi menjadi dua dimensi, yaitu hardskill dan softskill. Kompetensi wirausaha santri menurut Maman (2008) merupakan kemampuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan usaha serta kecenderungan yang bersifat motivasional untuk menjadi pengusaha. Kompetensi wirausaha yang dimiliki santri oleh Maman (2008) terdiri dari pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap mental berwirausaha. Unsur pengetahuan dan keterampilan terdiri dari: pengetahuan tentang peran berhitung dalam perencanaan usaha, kemampuan berkomunikasi, mengelola sumberdaya dan waktu, bekerja dalam tim (team work), kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta keterampilan dasar-dasar manajerial untuk merencanakan produksi, segmen pasar, dan melakukan pemasaran produk.

Peranan seseorang dalam menjalankan usaha ternak menurut Mosher (1981) dalam Muatip (2008) ada dua peranan, yaitu sebagai juru tani ternak

(cultivator) dan sekaligus sebagai pengelola (manager). Seseorang dituntut memiliki kompetensi wirausaha yang meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Kompetensi-kompetensi ini diperlukan agar seseorang yang berwirausaha ternak mampu menjalankan perannya sebagai juru tani ternak yang handal dan manajer yang mampu memimpin usahanya secara baik (Muatip, 2008).

Agribisnis pada mulanya diartikan secara sempit, yaitu menyangkut subsektor masukan (input) dan subsektor produksi (on farm). Pada perkembangan selanjutnya agribisnis didefinisikan secara luas dan tidak hanya menyangkut subsektor masukan dan produksi tetapi juga menyangkut subsektor pascaproduksi, meliputi pemrosesan, penyebaran, dan penjualan produk. Dalam penelitian ini, agribisnis yang dikaji adalah agribisnis peternakan sapi potong.

pemberian pakan, penanganan kesehatan, dan perkawinan (Yusuf, 2010). Dalam kompetensi manajerial usaha ternak sapi menurut Muatip (2008) membutuhkan kemampuan melakukan perencanaan usaha, mengkoordinasi bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya, pengawasan, evaluasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bermitra, mengatasi kendala usaha, dan memanfaatkan peluang usaha. Sedangkan Yusuf (2010), hanya menyebutkan dua kompetensi manajerial yaitu perencanaan usaha dan evaluasi usaha.

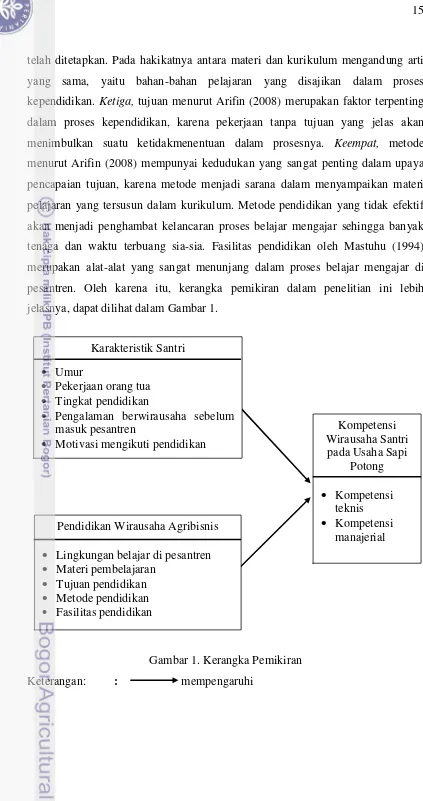

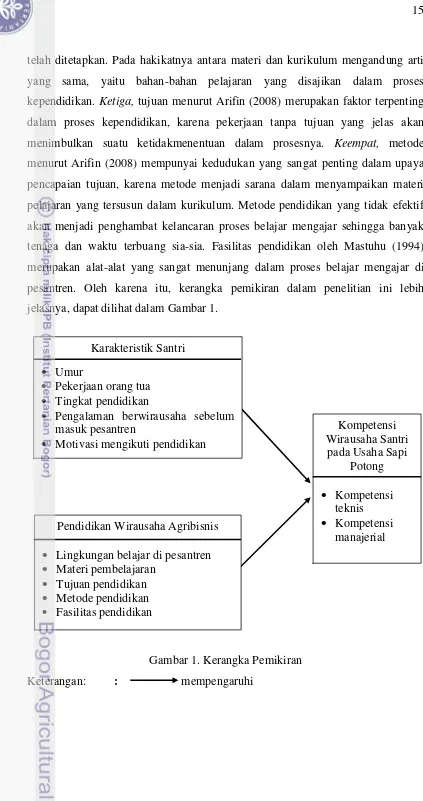

2.2 Kerangka Pemikiran

Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan sekaligus lembaga kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan wirausaha agribisnis secara intensif kepada santrinya selama satu tahun. Sebagian besar santri yang bermukim di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf berasal dari beragam latar belakang, baik dari individu itu sendiri maupun dari keluarganya. Kompetensi wirausaha santri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor internal yaitu karakteristik santri dan faktor eksternal yaitu pendidikan wirausaha agribisnis yang diterapkan Perwira Aba. Kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong dalam penelitian ini meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial.

Karakteristik individu dari para santri terdiri dari umur, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, pengalaman berwirausaha sebelum masuk pesantren, dan motivadi mengikuti pendidikan. Hal ini terkait teori Staw (1991) dalam Riyanti (2003) tentang karakteristik individu yang mempengaruhi kompetensi wirausahanya.

wirausaha. Kemandirian dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua akan melekat dalam diri anak-anaknya sejak kecil. Relasi dengan orang tua yang berwirausaha tampaknya menjadi aspek penting yang membentuk keinginan seseorang menjadi wirausaha. Ketiga, tingkat pendidikan memainkan peranan penting dalam berwirausaha. Berdasarkan pendapat para ahli, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan usaha dengan asumsi bahwa pendidikan yang lebih baik akan memberikan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola usaha. Keempat, pengalaman berwirausaha sebelumnya juga mempengaruhi kompetensi wirausahanya. Staw (1991) dalam Riyanti (2003) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan indikator terbaik dalam berwirausaha, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan pengalaman bisnis sebelumnya. Karakteristik individu yang lain, yang juga mempunyai pengaruh dalam berwirausaha adalah motivasi. Motivasi menurut Djiwandono (2006) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting dalam belajar. Motivasi mempunyai intensitas dan arah (direction).

Pendidikan wirausaha agribisnis di pesantren juga memiliki pengaruh terhadap kompetensi wirausaha santri baik teknis maupun manajerial dalam usaha ternak sapi potong, yang meliputi lingkungan belajar di pesantren, materi pembelajaran, tujuan pendidikan, metode pendidikan, dan materi pendidikan sebagaimana yang disebutkan Mastuhu (1994) dan Arifin (2008).

telah ditetapkan. Pada hakikatnya antara materi dan kurikulum mengandung arti yang sama, yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses kependidikan. Ketiga, tujuan menurut Arifin (2008) merupakan faktor terpenting dalam proses kependidikan, karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan suatu ketidakmenentuan dalam prosesnya. Keempat, metode menurut Arifin (2008) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena metode menjadi sarana dalam menyampaikan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Metode pendidikan yang tidak efektif akan menjadi penghambat kelancaran proses belajar mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Fasilitas pendidikan oleh Mastuhu (1994) merupakan alat-alat yang sangat menunjang dalam proses belajar mengajar di pesantren. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan: : mempengaruhi

Kompetensi Wirausaha Santri

pada Usaha Sapi Potong

Kompetensi teknis

Kompetensi manajerial Pendidikan Wirausaha Agribisnis

Lingkungan belajar di pesantren

Materi pembelajaran

Tujuan pendidikan

Metode pendidikan

Fasilitas pendidikan

Karakteristik Santri

Umur

Pekerjaan orang tua

Tingkat pendidikan

Pengalaman berwirausaha sebelum masuk pesantren

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga karakteristik individu santri berhubungan positif yang signifikan dengan kompetensi wirausaha santri baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial pada usaha sapi potong.

2. Diduga pendidikan wirausaha agribisnis berhubungan positif yang signifikan dengan kompetensi wirausaha santri baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial pada usaha sapi potong.

2.4 Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik santri merupakan latar belakang sosial ekonomi serta atribut yang inheren dalam diri santri yang meliputi:

a) Umur adalah usia hidup santri sejak lahir sampai pelaksanaan pengambilan data, dihitung dalam satuan tahun. Pengkategorian umur menggunakan skala ordinal, dengan kategori:

1. Muda (16 – 19 tahun), skor = 1 2. Sedang (20 - 22 tahun), skor = 2 3. Tua (22 – 26 tahun), skor = 3

b) Pekerjaan orang tua adalah pekerjaan yang pernah atau sedang dialami orang tua santri. Dikategorikan menjadi dua dengan skala ordinal, yaitu: 1. Non-wiraswasta (Bukan pengusaha), skor = 1

2. Wiraswasta (pengusaha), skor = 2

c) Tingkat pendidikan santri adalah jenis pendidikan sekolah tertinggi yang terakhir diikuti oleh santri, dikategorikan menjadi:

1. Rendah, tamat SD/MI dan sederajat 2. Sedang, tamat SLTP/MTs dan sederajat 3. Tinggi, tamat SMA/MA dan sederajat.

1. Rendah (belum pernah atau 0 tahun), skor = 1 2. Sedang (1 – 2 tahun), skor = 2

3. Tinggi ( > 2 tahun), skor = 3

e) Motivasi mengikuti pendidikan adalah tujuan santri sebelum memutuskan untuk mengikuti pendidikan wirausaha agribisnis di Perwira Aba. Pengkategorian menggunakan skala ordinal dengan kategori;

1. Rendah, jika motivasi berdasarkan paksaan orang tua, skor = 1 2. Sedang, jika ikut-ikutan teman, skor = 2

3. Tinggi, jika motivasi dari diri sendiri, skor = 3

2. Pendidikan wirausaha agribisnis merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar tentang kewirausahaan di bidang agribisnis (pertanian) yang diterapkan di pesantren. Pengukuran pendidikan wirausaha agribisnis diukur dari penilaian santri yang meliputi aspek:

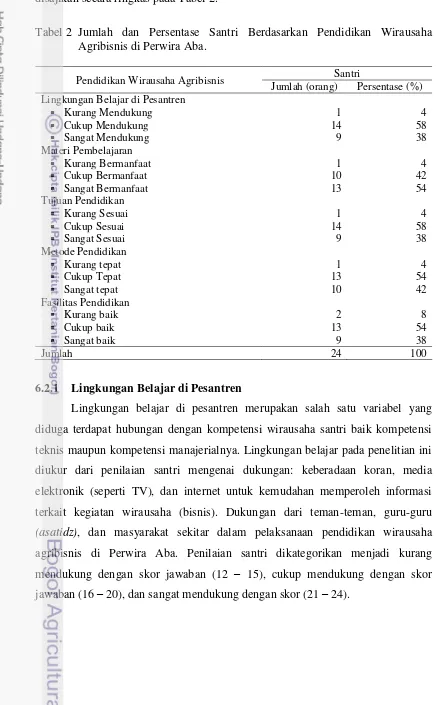

a) Lingkungan belajar di pesantren merupakan penilaian santri tentang situasi dan kondisi di pesantren dan sekitar pesantren. Pertanyaan lingkungan di pesantren meliputi dukungan santri dalam kemudahan memperoleh informasi mengenai kegiatan bisnis melalui media koran, media televisi, dan internet. Dukungan teman-teman di pesantren untuk mengikuti pendidikan, dukungan guru-guru (asatidz) dalam pelaksanaan program pendidikan, dan dukungan masyarakat dalam kelancaran praktek pendidikan. Setiap jawaban yang diperoleh, dijumlahkan kemudian dikategorikan.

Pengkategorian lingkungan belajar di pesantren terdiri dari: 1. Kurang mendukung, dengan nilai 12 – 15

2. Cukup mendukung, nilai 16 – 20 3. Sangat mendukung, nilai 21 – 24

b) Materi pembelajaran adalah penilaian mengenai manfaat dan pemahaman santri terhadap mata ajaran meliputi materi keislaman, keterampilan agribisnis, dan kewirausahaan.

1. Kurang bermanfaat, dengan nilai 12 – 15 2. Cukup bermanfaat, nilai 16 – 20

3. Sangat bermanfaat, nilai 21 – 24

c) Tujuan pendidikan adalah penilaian santri mengenai kesesuian tujuan pada setiap materi pelajaran, meliputi tujuan materi keislaman, tujuan materi keterampilan agribisnis, dan tujuan materi kewirausahaan dengan kebutuhan belajar santri. Pengkategorian tujuan pendidikan terdiri dari:

1. Kurang sesuai, dengan nilai 12 – 15 2. Cukup sesuai, nilai 16 – 20

3. Sangat sesuai, nilai 21 – 24

d) Metode pendidikan adalah penilaian santri tentang ketepatan cara/teknik yang diterapkan pihak pesantren dalam kegiatan belajar mengajar meliputi praktek keterampilan bisnis dan cara ustadz (guru) menyampaikan pelajaran. Pengkategorian metode pendidikan terdiri dari:

1. Kurang tepat, dengan nilai 12 – 15 2. Cukup tepat, nilai 16 – 20

3. Sangat tepat, nilai 21 – 24

e) Fasilitas pembelajaran adalah penilaian santri terhadap ketersediaan fasilitas pesantren meliputi jumlah dan kualitas buku/kitab di pesantren dan alat penunjang belajar. Pengkategorian fasilitas pendidikan terdiri dari:

1. Kurang baik, dengan nilai 12 – 15 2. Cukup baik, nilai 16 – 20

3. Sangat baik, nilai 21 – 24

a) Kompetensi teknisnya adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki santri dalam budidaya ternak sapi potong sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.

- Pengetahuan budidaya ternak sapi potong meliputi pengetahuan

pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan, penanganan kesehatan, dan perkawinan.

- Keterampilan budidaya ternak sapi potong meliputi keterampilan

pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan, penanganan kesehatan, dan perkawinan.

b) Kompetensi manajerialnya adalah pengetahuan dan keterampilan santri terkait perencanaan usaha, mengatasi risiko usaha, komunikasi, membangun jaringan, dan evaluasi usaha dalam usaha ternak sapi potong.

- Perencanaan usaha, merupakan pedoman dalam menjalankan suatu

bisnis yang meliputi pada perencanaan produksi, modal, pemasaran, dan keuangan.

- Mengatasi risiko usaha, merupakan cara santri dalam mengantisipasi

risiko usahanya meliputi metode mengatasi risiko produksi, risiko modal, risiko sumberdaya, dan risiko adanya kebijakan pemerintah.

- Komunikasi merupakan interaksi santri dengan orang lain dalam

menjalankan usahanya yang meliputi komunikasi dengan pembeli, penjual, peternak sapi lainnya, dan pemilik modal.

- Membangun jaringan dalam penelitian ini merupakan cara santri

bekerjasama dengan pihak yang terlibat dalam usahanya meliputi kerjasama dengan pemilik modal, toko saprodi, dan peternak lainnya.

- Evaluasi usaha merupakan penilaian akhir santri terhadap usahanya

meliputi evaluasi permodalan, produktivitas ternak, prestasi kerja, dan pengembangan usaha.

1. Jika jawaban salah, skor = 0 2. Jika jawaban benar, skor = 2

Pengukuran kompetensi wirausaha santri baik teknis maupun manajerial dalam keterampilan menggunakan Indikator pengukuran dengan menggunakan skala ordinal.

1. Tidak mudah, skor = 1 2. Cukup mudah, skor = 2 3. Mudah, skor = 3 4. Sangat mudah, skor = 4

Pengkategorian kompetensi wirausaha santri diperoleh dengan menjumlahkan pengetahuan dan keterampilan masing-masing kompetensi kemudian dicari nilai selangnya . Penentuan nilai selang dilakukan dengan cara berikut:

ST ; dengan SD = , dimana

S2 =

SA = nilai skor lebih besar dari ST sampai dengan skor max SB = nilai skor lebih kecil dari ST dengan skor min

Keterangan: ST = Selang tengah

Skor min = penjumlahan skor kuesioner terendah dari semua item jawaban kuesioner

Skor max = penjumlahan skor kuesioner tertinggi dari semua item jawaban kuesioner

SA = Selang atas

Nilai selang sedang (tengah) yang didapatkan dari rumus selang di atas adalah 72 ≤ x ≤ 93. Pengkategorian kompetensi wirausaha santri baik teknis maupun manajerial terdiri dari:

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf yang berlokasi di Dukuh Tlangu RT.03 RW.02, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Lampiran 1). Pesantren terletak dua km dari Delanggu, sebagai daerah penghasil beras nasional, dan akses menuju pesantren relatif mudah. Pemilihan lokasi dilakukan dengan cara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf merupakan pesantren yang mampu menyelenggarakan pendidikan wirausaha secara intensif di bidang pertanian terutama pada usaha sapi potong kepada santri-santrinya. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih enam bulan dengan kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, revisi proposal, pengambilan data, penulisan draft skripsi, ujian skripsi, dan perbaikan laporan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung oleh data-data kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah penelitian sensus. Sensus merupakan pengumpulan data dari seluruh populasi yang diinginkan, tidak menggunakan sampel (Soehartono, 2002). Pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan dan observasi lapang. Wawancara dilakukan kepada informan yang terlibat dalam pendidikan wirausaha agribisnis, digunakan untuk mendukung data-data kuantitatif yang diperoleh.

santri. Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf. Penelitian ini menggunakan metode survai sensus, yang mengambil seluruh populasi sehingga responden yang akan diteliti jumlahnya sesuai dengan populasi tersebut. Adapun populasi di pesantren ini berjumlah 24 orang. Sedangkan informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) meliputi pengasuh pesantren pada bagian pendidikan (Bp. Rubi) dan guru yang mengajar di bidang peternakan (Bp. Akbar Mahali). Unit analisisnya adalah individu, yaitu santri Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf.

3.3 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap-tahap analisis data didefinisikan Sugiyono (2008) sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan tahap merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, dan pola data yang diperoleh.

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan lainnya.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan hasil temuan baru atas objek penelitian

Analisis data hubungan antar variabel dengan skala ordinal menggunakan uji korelasi Rank Spearman, yaitu analisis hubungan karakteristik santri dan hubungan pendidikan wirausaha agribisnis dengan kompetensi wirausaha santri pada usaha sapi potong. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program

BAB IV

GAMBARAN UMUM PESANTREN

WIRAUSAHA AGROBISNIS ABDURRAHMAN BIN AUF

4.1 Sejarah Pesantren

Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf atau yang dikenal dengan Perwira Aba termasuk kategori pesantren pola IV menurut Daulay (2007), yaitu pesantren yang mengutamakan pengajaran-pengajaran ilmu-ilmu keterampilan di samping ilmu-ilmu agama sebagai mata pelajaran pokok.

Penamaan pesantren ini terdiri dari dua nama, yaitu “Wirausaha Agrobisnis dan

Abdurrahman bin Auf”. Penamaan “Wirausaha Agrobisnis”, menjelaskan bahwa pendidikan yang diselenggarakan pesantren tersebut adalah pendidikan nonformal berbentuk keterampilan berwirausaha di bidang agribisnis dan nama

“Abdurrahman bin Auf” diambil dari nama sahabat Nabi Muhammad saw yang terkenal kekayaannya sebagai seorang pengusaha berkepribadian Islam. Tujuan dari penamaan tersebut adalah untuk mendidik santri-santrinya menjadi seorang pengusaha berkepribadian Islam dalam bidang agribisnis.

Pendirian Perwira Aba dilatarbelakangi atas keprihatinan sistem pendidikan di Indonesia yang belum mampu menghadapi problematika masyarakat, terutama bidang ekonomi. Sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memandirikan murid-muridnya dan cenderung tidak menyatukan antara profesionalisme, kemandirian, dan kepribadian Islam (jiwa religinya). Selain itu, pendirian Perwira Aba juga melihat kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya yang ada di masyarakat.

dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem perekonomian tersebut terutama dalam bidang pertanian (agribisnis).

Kondisi ekonomi dan sosial budaya dalam pendirian Perwira Aba tidak terlepas dari fungsi pesantren dalam pengembangan masyarakat sebagaimana fungsi yang disebutkan Depag RI (2003). Kondisi ekonomi masyarakat sebelum pendirian pesantren masih tergolong rendah, masyarakat hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari dari penanaman padi dan menjadi buruh di sawah orang lain. Pendirian Perwira Aba selain mendidik santri-santrinya adalah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pondok dan mengubah pandangan masyarakat tentang wirausaha di bidang agribisnis.

Kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi pendirian Perwira Aba adalah keadaan masyarakat sekitar pesantren terutama para pemuda yang lebih banyak melakukan kegiatan kurang baik. Dengan adanya Perwira Aba, jiwa religi di masyarakat meningkat. Pengajaran agama di tengah-tengah masyarakat, menjadi warna tersendiri di daerah sekitar Perwira Aba. Agama sebagai kontrol sosial dalam bermasyarakat sehingga masyarakat yang sebelumnya bertindak tidak sesuai dengan syariat agama mulai sadar akan pentingnya agama dalam kehidupannya.

Pendirian Perwira Aba dilihat dari kondisi-kondisi yang melatarbelakangi pada dasarnya terkait pada tiga fungsi utama yang diemban setiap pondok pesantren oleh Badruzzaman (2009), sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence), sebagai lembaga yang mencetak sumberdaya manusia yang kompeten (Human Resource), dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayan pada masyarakat (Agent of Development). Dalam pelaksanaannya, Perwira Aba sudah menunjukkan peranannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dapat mengembang tiga fungsi utama pesantren.

hanya menempuh pendidikan wirausaha agribisnis selama satu tahun. Jumlah para santri yang diterima setiap tahunnya hampir sama karena daya tampung asrama pesantren yang tersedia hanya untuk 50 santri. Dalam proses pendidikannya, jumlah santri dapat mengalami perbedaan saat penerimaan dan kelulusan santri. Sesuai dengan misinya yaitu melahirkan wirausahawan yang profesional, mandiri, dan berkepribadian Islam. Oleh karena itu, santri-santri yang dapat menyelesaikan masa pendidikan di pesantren ini merupakan santri-santri berkompeten dan terseleksi secara ketat.

Sejarah pesantren ini bermula dari inisiatif putra-putri R. Darmosuhardjo untuk memanfaatkan warisan ayahnya demi kemaslahatan umat. Areal pesantren sebelumnya merupakan rumah keluarga berarsitektur Jawa dengan pendopo di bagian depan rumah yang sempat tidak dihuni pemiliknya kurang lebih 10 tahun. Rumah tersebut adalah tempat tinggal mantan Kepala Desa Bulan, yaitu R. Darmosuhardjo beserta keluarganya pada era 1960-an. Beliau mempunyai putra-putri berjumlah 9 orang. Setelah beliau wafat, rumah tersebut kemudian tidak ditempati putra-putrinya karena putra-putri beliau merantau dan menetap di berbagai daerah. Setelah beberapa tahun areal tersebut tidak dihuni dan dimanfaatkan, putra-putri R. Darmosuhardjo berinisiatif untuk memanfaatkan areal tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bebas biaya serta mampu mendidik untuk mandiri.

Melihat letak pesantren yang berada di daerah pedesaan dan berpotensi dalam pengembangan pertanian, maka putra-putri R. Darmosuhardjo meminta masukan dari berbagai pihak yang ahli di bidang pendidikan dalam penyusunan konsep pendidikannya. Maka didirikanlah lembaga pendidikan yang mengarahkan pada peningkatan kompetensi peserta didik dalam pengembangan pertanian.

Lembaga pendidikan yang didirikan pada akhirnya menerapkan konsep pendidikan nonformal yaitu pendidikan wirausaha agribisnis dengan memberi

nama “Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf”. Lembaga

4.2 Visi dan Misi Pesantren

Perwira Aba sebagai lembaga pendidikan mempunyai visi dan misi dalam mendidik santri-santrinya. Visi pesantren ini adalah menjadi lembaga pendidikan dengan kemampuan mewujudkan jaringan bisnis yang kuat dengan ditopang para pengusaha yang profesional, mandiri dan berkepribadian Islam. Sedang misinya yaitu melahirkan wirausahawan yang profesional, mandiri, dan berkepribadian Islam yang mampu menjalin jaringan bisnis dengan kokoh. Visi dan misi Perwira Aba tidak jauh berbeda dengan visi dan misi pendidikan nasional di Indonesia yang menekankan pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Visi pendidikan nasional menurut Hasbullah (2006) adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan nasional ini, secara eksplisit diterapkan dalam pendidikan wirausaha agribisnis di Perwira Aba dengan mendidik santri-santrinya menjadi manusia yang mandiri dan mempunyai kompetensi wirausaha di bidang agribisnis terutama pada usaha sapi potong. Misi pesantren pun juga tidak jauh berbeda dengan salah satu misi pendidikan nasional menurut Hasbullah (2006), yaitu meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

Visi dan misi pesantren yang diterapkan mempunyai tujuan agar lulusan Perwira Aba memiliki kemampuan berwirausaha yang dilandasi dengan kepribadian Islam, berjiwa mandiri dan mampu membantu kalangan dhu’afa agar dapatmemperoleh pendidikan layak.

4.3 Budaya Pesantren

1. Berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid

Santri di Perwira Aba, dididik untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid yang diajarkan pesantren. Santri harus mempunyai kesadaran tentang penciptaan dirinya di muka bumi dan posisi manusia sebagai makhluk yang berakal. Konskuensi dari kesadaran itu, setiap individu yang ada memiliki pemahaman bahwa segala aktivitasnya telah diatur Allah SWT. Dari pemahaman ini diharapkan mampu menghasilkan santri-santri dengan landasan keimanan yang kuat dan mampu berpikir secara jernih sehingga dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak akan merugikan orang lain.

2. Ketaatanyang tinggi

Implikasi dari tingkat keimanan yang kuat dan keterikatan dengan syariat Allah SWT adalah ketaatan yang tinggi. Baik ketaatan pada Allah SWT., seruan Rasul-Nya, maupun ketaatan pada pimpinan, dan aturan di Perwira Aba. Ketaatan tersebut dipahami sebagai wujud kepercayaan dan pengabdian seseorang kepada sesuatu yang diluar dirinya sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT. Dalam prakteknya, konsep ketaatan ini akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari santri seperti ibadah, tingkah laku, proses belajar mengajar, ujian, berinteraksi dengan sesama, dan lain-lain.

3. Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama orang Islam)

Sifat khas dari kaum muslimin adalah tertanamnya semangat dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang tinggi pada mereka. Nilai-nilai ini juga ditanamkan pada santri sebagai wujud proses penyadaran bahwa mereka adalah bagian dari kaum muslimin yang harus mengetahui apa hakikat ukhuwah Islamiyah. Semangat ukhuwah Islamiyah tercermin dalam sikap saling membantu dalam kebenaran dan ketaqwaan dan tidak saling bantu dalam kejahatan dan dosa, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, mengoreksi sesama santri dan lapang dada pula apabila mendapat kritikan dari sesama.

4. Kerja keras

kehidupan di masa depan, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, dan segala macam problema hidup yang akan ditemui. Semangat ini dilandasi dari sirah Rasul dimana Rasul sangat senang dan memuji para sahabat yang telapak tangannya keras sebagai wujud kerja keras mereka. Jadi etos kerja harus menjiwai semangat hidup para santri.

5. Keilmuan

Kewajiban sebagai seorang muslim yang tidak bisa ditinggalkan adalah mencari ilmu, baik ilmu yang berkenaan dengan pribadi, maupun ilmu yang berkenaan dengan masyarakat. Ilmu yang berkenaan dengan pribadi akan berguna jika seorang muslim akan menunaikan kewajiban yang berhubungan antara individunya dengan Sang Pencipta. Sedang ilmu yang lain akan sangat berguna jika individu tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan kata lain sikap keilmuan ini harus menjiwai setiap santri.

Konsep-konsep dasar keilmuan harus dimiliki setiap santri sebagai pilar rujukan dari masyarakat. Dalam hal keilmuan ini, “Tsaqafah Islam” harus menjadi pemahaman lebih dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Artinya, pemahaman tentang “Tsaqafah Islam” dalam segala aspek akan menjadi modal yang sangat potensial dan cemerlang untuk proses interaksi dan perubahan tatanan masyarakat sesuai syariat Islam. Semangat membaca dan mutabaah harus terpantri dalam jiwa para santri.

6. Perjuangan dan pengorbanan

7. Keikhlasan

Sifat-sifat mulia seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sudah selayaknya dimiliki oleh seorang santri. Salah satu sifat yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah adalah sikap ikhlas. Sikap ikhlas ini merupakan salah satu syarat supaya amal diterima oleh Allah SWT.

8. Kejujuran

Sifat dan karakteristik yang juga harus dimiliki oleh santri adalah sifat jujur. Jujur bukan semata-mata norma yang berlaku di masyarakat, namun sikap jujur yang memang dilandasi oleh perintah syara’. Sifat ini akan menanamkan persepsi dan pandangan pada masyarakat bahwa santri yang dihasilkan memang orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pandangan Islam. Dari sikap ini akan muncul kepercayaan dari masyarakat, sikap simpati, dan kerjasama berlandaskan kejujuran sebagai salah satu landasan moral yang ada di masyarakat.

9. Kemandirian

Santri dibekali dengan semangat dan tekad untuk memiliki kemandirian dalam hidupnya. Artinya dalam menghadapi segala permasalahan hidup sangat ditekankan untuk bersikap dan berbuat semaksimal dan seoptimal mungkin dengan kekuatan dan sumberdaya sendiri. Sikap mandiri merupakan modal dasar bagi santri untuk sukses dalam berwirausaha apabila telah selesai masa pendidikan mereka. Kemandirian santri sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di pesantren.

10. Keteladanan

masyarakat. Untuk itu, membaca dan mempelajari kisah-kisah hidup orang sukses merupakan salah satu kebiasaan yang harus ditanamkan pada diri santri. 11. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan

Santri sejak dini harus diberikan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban untuk memelihara kebersihan, menjaga kerapihan, dan mengatur lingkungannya agar selalu indah. Hal tersebut akan menambah nilai estetika pesantren dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan berkah sehat, dan mendapat simpati masyarakat karena kebersihan dan kerapihannya. Oleh sebab itu, para santri harus memperhatikan kerapian pengaturan dalam berpakaian, berkendaraan, menggunakan jemuran, mengatur sandal/sepatu di rak, dan sebagainya. Pada praktek kebersihan, para santri tidak akan membiarkan sampah berserakan di lingkungan Perwira Aba. 12. Kedisiplinan

Salah satu kunci keberhasilan Rasul dan para sahabat dalam membangun masyarakat Madinah adalah kedisiplinan Rasul mendidik para sahabatnya. Rasul memberikan suri tauladan dengan contoh akhlak-akhlak mulia berupa menepati janji, jujur dan tepat waktu. Meneladani sifat Rasul, para santri Perwira Aba sejak awal dididik untuk memiliki sifat disiplin yang tinggi, tepat waktu dan selalu berpegang teguh pada akad (janji) yang dibuat. Kedisiplinan akan membawa santri pada pekerjaan dan hasil yang optimal. Secara manajemen dipahami kedisiplinan merupakan awal dari suatu keberhasilan. Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar, disiplin waktu istirahat, disiplin mengikuti semua tata tertib dan peraturan adalah kehidupan sehari-harinya. 13. Inovatifdan kreatif

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

1. Jenis pendidikan wirausaha agribisnis yang diterapkan Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf (Perwira Aba) berbentuk pendidikan nonformal dan sistem pendidikan baik dari segi materi pembelajaran, tujuan pendidikan, serta metode pendidikan yang lebih banyak mengacu pada sistem pendidikan orang dewasa.

2. Karakteristik santri di Perwira Aba rata-rata berumur muda, pekerjaan orang tua lebih banyak wiraswasta (pengusaha), tingkat pendidikan santri rata-rata adalah tamatan SMA/MA sederajat, santri lebih banyak yang belum mempunyai pengalaman berwirausaha sebelum masuk pesantren, dan motivasi mengikuti pendidikan rata-rata santri digolongkan tinggi. 3. Variabel karakteristik santri secara keseluruhan tidak berhubungan positif

yang signifikan dengan kompetensi wirausaha baik teknis maupun manajerialnya.

4. Metode pendidikan dan fasilitas pendidikan pada variabel pendidikan wirausaha agribisnis berhubungan positif yang signifikan dengan kompetensi wirausaha “manajerial” santri dalam berwirausaha pada usaha sapi potong.

9.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang ditujukan untuk Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pesantren meningkatkan keikutsertaan para pengajar (asatidz)

dalam workshop atau pelatihan pendidikan, guna meningkatkan kualitas mutu sumberdaya pengajar dalam proses belajar.

3. Sebaiknya jangka tempuh pendidikan wirausaha diperpanjang, kurang lebih menjadi dua tahun supaya kompetensi wirausaha santri baik teknis maupun manajerial dalam usaha sapi potong dapat tercapai sesuai tujuan pesantren.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN WIRAUSAHA AGRIBISNIS

DI PESANTREN WIRAUSAHA AGROBISNIS

ABDURRAHMAN BIN AUF

5.1 Profil Pendidikan

Pendidikan wirausaha agribisnis yang diterapkan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf (Perwira Aba) berbentuk pendidikan nonformal yang mengajarkan keterampilan berwirausaha dalam bidang agribisnis secara optimal kepada peserta didiknya, yaitu santri-santri Perwira Aba. Pendidikan nonformal menurut pasal 26 ayat (2) dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pada pengembangan potensi peserta didik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Hasbullah, 2006). Hal ini dapat dilihat berdasarkan konsep pendidikan Perwira Aba yang mengacu pada tiga pilar dalam pembentukan pribadi peserta didiknya yaitu profesional dalam pembuatan keputusan, mandiri dalam menentukan sikap, dan berkepribadian Islam. Dari tiga pilar tersebut, jelas bahwa Perwira Aba merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam agribisnis, dan penekanan dalam pengembangan sikap serta kepribadian profesional seperti yang tertuang di undang-undang.

Peserta didik di sebuah pondok pesantren biasa disebut dengan santri. Seperti yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991). Di Perwira Aba penyebutan kata “santri” yang biasa digunakan di pesantren-pesantren pada

umumnya, diganti dengan “SanMa (Santri Mandiri)”. Dari penyebutan tersebut diharapkan agar santri yang dididik benar-benar mandiri secara ekonomi dan religi. Santri di Perwira Aba menurut Madjid (1990) termasuk santri mukim, karena semua santri di pesantren ini menetap di pondok pesantren dan mempunyai waktu di pondok 24 jam.

Kurikulum dalam pendidikan wirausaha agribisnis ini disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Proses penyusunan kurikulum melibatkan pihak pesantren, pihak akademisi, kalangan praktisi, dan Dinas Pertanian. Kurikulum pendidikan pesantren ini selalu berubah setiap tahunnya, karena dalam penyusunan kurikulum melibatkan semua pihak di pesantren termasuk santrinya. Dari penyusunan ini dapat diketahui bahwa sistem pendidikan yang diterapkan pesantren ini adalah konsep pendidikan orang dewasa. Dalam pendidikan orang dewasa, peserta didik merupakan subjek bukan objek. Jarvis (1983) dalam

Mugniesyah (2006) mengemukakan peranan peserta didik dalam kurikulum pendidikan orang dewasa. Peserta didik merupakan partisipan aktif dalam menentukan tujuan dan kebutuhan dalam proses belajar mengajar.

5.2 Sistem Pendidikan

Penerapan sistem pendidikan wirausaha agribisnis di Perwira Aba terdiri dari enam sistem pendidikan yang mencerminkan ciri khas sebagai pesantren dan prinsip-prinsip belajar mengajar dalam pendidikan orang dewasa. Sistem pendidikan wirausaha agribisnis yang diterapkan bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan mendidik santri-santrinya untuk mandiri.

Pertama, sistem asrama merupakan cerminan sistem pendidikan dengan ciri khas sebagai pesantren. Hal ini terkait dengan pengertian pesantren sebagaimana yang disebutkan Depag RI (2003) dan Tuanaya et al (2007). Pesantren atau yang dikenal dengan pondok oleh Depag RI (2003), berasal dari bahasa Arab funduq, yang berarti tempat menginap (asrama). Tuanaya et al (2007) mendefinisikan pesantren sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Dengan demikian, sistem asrama merupakan sistem dimana peserta didik (santri) tinggal selama 24 jam di tempat menginap (asrama) dengan pengawasan langsung dari pesantren tersebut. Sistem asrama di Perwira Aba berfungsi untuk mempraktekkan kehidupan santri yang sesuai dengan syariat Islam, membina

ukhuwah Islamiyah dengan orang lain, menumbuhkan jiwa kemandirian pada santri, memudahkan pesantren dalam mengawasi perilaku santri-santrinya, dan menanamkan budaya pesantren secara intensif.

yang diadakan, merupakan kegiatan dengan mencirikan sebuah pesantren.

Misalnya, kegiatan sholat berjama’ah dan hafalan-hafalan ayat dan hadis pilihan. Fungsi sistem kedisiplinan dalam pendidikan wirausaha agribisnis di Perwira Aba adalah untuk menguatkan mental disiplin santri, menanamkan keteraturan, kekompakan, ketepatan, dan ketaatan sehingga waktu 24 jam termanfaatkan secara optimal dan efektif. Penerapan sistem kedisiplinan menggunakan lima pendekatan, yaitu pelatihan olahraga, menyusun kegiatan yang terjadwal, mengadakan outbound training, menetapkan aturan yang jelas dan tegas, dan melakukan aktivitas secara bersama-sama.

Ketiga, Sistem Belajar Santri Mandiri (SIBESA) yang mencerminkan sistem pendidikan dengan prinsip-prinsip belajar mengajar dalam pendidikan orang dewasa menurut Torrens Valley Institute (1997) dalam Mugniesyah (2006), yaitu prinsip belajar aktif (Active Learning). Dalam prinsip belajar aktif, peserta didik akan belajar lebih cepat dan efektif jika mereka dilibatkan dalam proses belajar secara efektif atau “learning by doing”. Demikian pula dengan SIBESA, merupakan sistem pendidikan yang mengarahkan para santri untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, seperti diskusi, praktek langsung, dan sebagainya. Fungsi SIBESA dalam pendidikan di Perwira Aba adalah untuk merangsang keberanian para santri dalam mengemukakan pendapat, melatih respon para santri terhadap suatu keadaan, melatih santri dalam pembuatan keputusan, dan menumbuhkan kreativitas serta inovasi dalam berbagai keadaan.

Keempat, sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment), merupakan bentuk sistem pendidikan dengan prinsip pendidikan orang dewasa yaitu prinsip imbalan (reward) menurut Torrens Valley Institute (1997) dalam

Sanksi diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku terdiri dari:

a) Teguran dan atau peringatan lisan b) Teguran dan atau peringatan tertulis

c) Hukuman bersifat mendidik yang ditetapkan oleh komisi disiplin d) Hukuman akhir berupa skorsing/drop out

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi: a. Pelanggaran peraturan tata tertib ke-Pesantren-an

b. Pelanggaran terhadap syariat Islam

c. Plagiasi berupa pengakuan karya orang lain sebagai miliknya d. Pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian

Kelima, sistem beregu adalah sistem pendidikan yang dilakukan secara kelompok (regu) dengan bimbingan langsung dari pendidik Perwira Aba. Fungsi sistem beregu adalah untuk membina persaudaraan dan kerjasama, membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, dan menumbuhkan semangat kompetisi. Sistem beregu dilaksanakan dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, kebersihan, proses pendidikan.

Keenam, sistem praktek dan teori merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan dengan prinsip pembelajaran (pendidikan) orang dewasa menurut Torrens Valley Institute (1997) dalam Mugniesyah (2006), yaitu prinsip praktek dan penguatan (practice and improvement). Kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam bentuk teori secara klasikal dan praktek langsung di kelas, laboratorium atau di lapangan. Pembelajaran teori mempunyai proporsi 30%, sedangkan prakteknya 70%. Praktek untuk pelajaran manajemen dan kewirausahaan berupa studi kasus, penugasan-penugasan, dan kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan santri. Pelajaran agama, praktek berupa pelaksanaan ibadah harian, diskusi dan latihan ceramah atau khotbah.

5.3 Tujuan Pendidikan

pengembangan pribadi muslim. Kepribadian muslim sebagaimana disebutkan Mastuhu (1994) merupakan kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat seperti halnya seorang Rasul, mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam keyakinan, menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Tujuan pendidikan pesantren yang disebutkan Mastuhu (1994) secara eksplisit tertuang pada tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan di Perwira Aba.

Tujuan umum pendidikan Perwira Aba terdiri dari dua tujuan. Pertama,

menyiapkan generasi muda Islam yang memiliki kemampuan berwirausaha, mandiri dan berkepribadian Islam sehinggga selalu dapat menciptakan peluang usaha sekaligus mengembangkan dan menerapkannya dalam rangka berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang mandiri. Kedua, mengembangkan, menyebarluaskan, dan membudayakan kesadaran untuk mandiri melalui wirausaha (entrepreneurship) di tengah-tengah umat (masyarakat) dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Tujuan khusus pendidikan Perwira Aba terdiri dari tiga tujuan, yaitu menyiapkan calon-calon pengusaha muda yang profesional dan mandiri sekaligus memiliki kepribadian Islam yang tinggi, meningkatkan dan memajukan serta memandirikan usaha yang dimiliki oleh para alumni Perwira Aba, membangun jaringan usaha antar alumni Perwira Aba, dan para pengusaha lainnya yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

5.4 Metode Pendidikan

Metode regular merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan kurikulum dan jadwal tertentu yang diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Kurikulum sebelumnya sudah dibuat bersama dengan para santri. Metode ini lebih banyak mengajarkan teori-teori di dalam kelas.

Metode training adalah metode pembelajaran melalui pelatihan (training)

yang diberikan oleh dosen tamu, para praktisi bisnis, kunjungan lapangan dan temu tokoh. Materi yang diberikan dengan metode training adalah pemasaran, leadership, motivasi bisnis, manajemen dan pengalaman bisnis praktis.

Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks (materi pelajaran) tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan seorang

ustadz/kyai. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Penerapan metode ini digunakan dalam menghafal Quran, Al-Hadis, pada ayat dan hadis pilihan.

Metode praktek intensif adalah cara untuk melatih para santri praktek usaha secara riil setelah mendapat teori di kelas. Metode ini berlaku untuk semua jenis mata kuliah yang diajarkan baik mata kuliah kewirausahaan maupun keagamaan. Santri dituntut untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain berwirausaha, santri juga ditugaskan untuk berdakwah ke masyarakat.

Metode sertifikasi adalah pemberian sertifikat (bukti) bagi santri yang telah lulus praktek sesuai dengan keterampilan yang diujikan. Metode sertifikasi ini merupakan bentuk penghargaan (reward) pesantren kepada para santri dan sebagai bukti tertulis yang menerangkan santri tersebut berhasil menyelesaikan prakteknya.

Metode pendidikan dengan menggunakan sistem pentahapan. Sistem tersebut merupakan sistem pendidikan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu pendidikan, guna mencapai hasil yang optimal. Sistem pentahapan pendidikan selama satu tahun dibagi menjadi tiga fase:

a. Tahap pertama, merupakan tahap pengondisian dan penanaman karakter dasar kewirausahaan serta kepribadian Islam. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah matrikulasi santri baru. Kegiatan ini termasuk kedalam rangkaian seleksi santri, waktu yang digunakan sangat singkat yaitu antara dua sampai tiga minggu.

b. Tahap kedua, adalah tahap pembentukan karakter dasar kewirausahaan dan kepribadian Islam melalui pendidikan keterampilan, pembiasaaan bisnis dan kemampuan usaha, pengetahuan kewirausahaan, ibadah dan kemampuan dakwah.

c. Tahap ketiga, adalah tahap penerapan atau implementasi dan aksi. Bentuk kegiatannya adalah santri memiliki tiga tugas pokok, yaitu dakwah, bisnis, dan kegiatan sosial.

Metode karya akhir adalah metode dimana setiap santri diharuskan membuat sebuah karya tulis tentang wawasan bisnis dan berbagai tema yang berhububugan dengan wacana kewirausahaan kotemporer serta rencana usaha purnabakti sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya, sebagai syarat kelulusan.

5.5 Materi Pembelajaran

Materi kepribadian Islam, merupakan materi yang terkait dengan pembinaan dan pembelajaran agama Islam bertujuan untuk membentuk pribadi Islami. Materi dalam kepribadian Islam terdiri bina nasfsiyah Islam yang menerangkan tentang pembinaan diri (dalam bahasa arabnya adalah “nafsi”), bina aqliyah Islam tentang pembinaan akal santri (dalam bahasa arabnya “aqlu”). Materi lainnya adalah hukum Islam yang lebih banyak mengajarkan hukum dalam berniaga (berwirausaha). Serta materi hafalan ayat-ayat pilihan dari Al-Qur’an, hadis pilihan, materi terjemahan Al-Qur’an. Materi terakhir dalam kepribadian Islam adalah tahsin, yaitu materi dalam membaca Al-Qur’an seperti ilmu tajwid.

Materi profesionalitas, merupakan materi-materi yang mencakup profesionalitas santri dalam berwirausaha. Materi ini bertujuan untuk mengembangkan softskill santri di bidang wirausaha agribisnis. Agribisnis yang diajarkan Perwira Aba adalah peternakan dan pertanian. Materi yang terakhir adalah materi terkait kemandirian meliputi materi kewirausahaan, proposal studi kelayakan usaha, praktek wirausaha, marketing, studi banding, temu tokoh, dan

training (pelatihan)

5.6 Fasilitas Pendidikan

Sarana-sarana essensial dalam pendidikan pesantren merupakan ciri khas sebuah pondok pesantren, antara lain: masjid/surau, asrama santri, rumah asatidz, rumah kyai, gedung belajar, dan lain-lain. Sedangkan alat-alat pendidikan merupakan alat-alat yang menunjang proses belajar mengajar di pesantren seperti bangku, papan tulis, dan lapangan praktek (Mastuhu, 1994).

BAB VI

KARAKTERISTIK SANTRI, PENDIDIKAN WIRAUSAHA

AGRIBISNIS, DAN KOMPETENSI WIRAUSAHA SANTRI

6.1 Karakteristik Santri

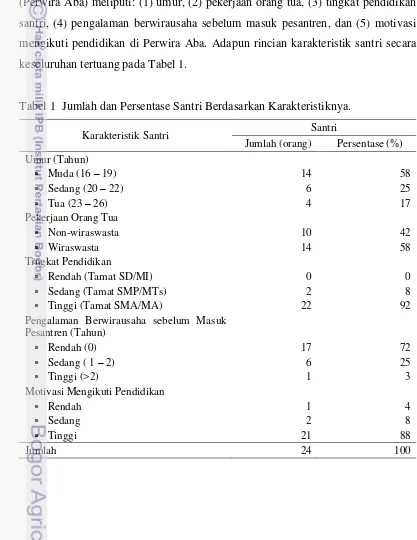

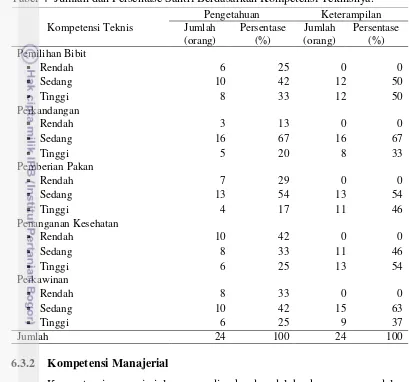

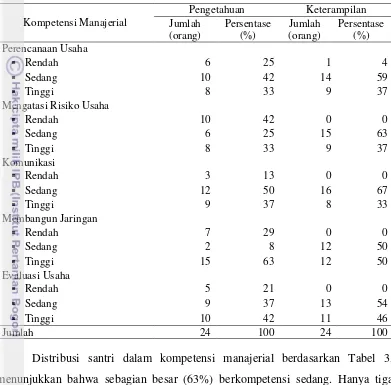

[image:43.595.94.511.229.769.2]Karakteristik santri dalam penelitian ini merupakan karakteristik individu santri yang masih aktif di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahaman bin Auf (Perwira Aba) meliputi: (1) umur, (2) pekerjaan orang tua, (3) tingkat pendidikan santri, (4) pengalaman berwirausaha sebelum masuk pesantren, dan (5) motivasi mengikuti pendidikan di Perwira Aba. Adapun rincian karakteristik santri secara keseluruhan tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Santri Berdasarkan Karakteristiknya.

Karakteristik Santri Santri

Jumlah (orang) Persentase (%)

Umur (Tahun)

Muda (16 – 19) 14 58

Sedang (20 – 22) 6 25

Tua (23 – 26) 4 17

Pekerjaan Orang Tua

Non-wiraswasta 10 42

Wiraswasta 14 58

Tingkat Pendidikan

Rendah (Tamat SD/MI) 0 0

Sedang (Tamat SMP/MTs) 2 8

Tinggi (Tamat SMA/MA) 22 92

Pengalaman Berwirausaha sebelum Masuk Pesantren (Tahun)

Rendah (0) 17 72

Sedang ( 1 – 2) 6 25

Tinggi (>2) 1 3

Motivasi Mengikuti Pendidikan

Rendah 1 4

Sedang 2