1

I.

PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

Sungai menjadi salah satu pemasok air terbesar untuk kebutuhan mahluk

hidup yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Sungai adalah

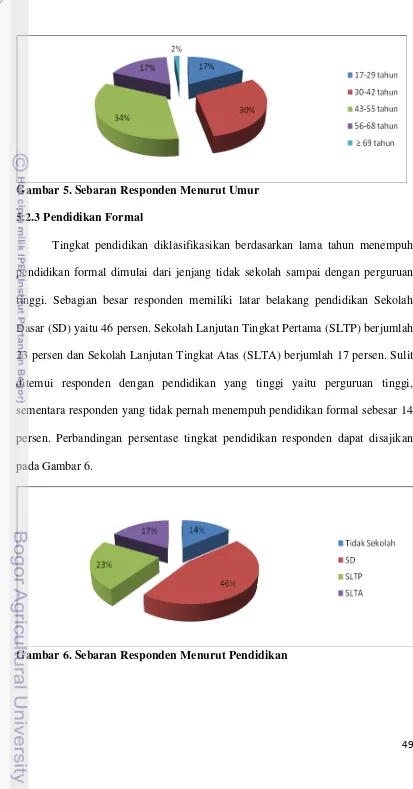

sumber daya alam yang bersifat mengalir (flowing resources), sehingga

pemanfaatan air di hulu akan menghilangkan peluang di hilir. Pencemaran di hulu

sungai akan menimbulkan biaya sosial di hilir (extematily effect) dan pelestarian

di hulu memberikan manfaat di hilir (Azwir, 2006).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan jumlah

kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri semakin meningkat. Meskipun 2/3 dari luas bumi adalah air, namun tidak semua

jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu persediaan air bersih

yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih

dibutuhkan oleh berbagai macam industri, memenuhi kebutuhan penduduk,

irigasi, ternak, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang meningkat juga

mempengaruhi peningkatan jumlah industri untuk pemenuhan kebutuhan

penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dan industri akan berdampak semakin

banyaknya sampah atau limbah yang dihasilkan. Hal ini akan berpengaruh pada

daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan yang terbatas menyebabkan

terjadinya kelangkaan sumber daya alam, terjadinya pencemaran, dan timbulnya

persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam.

Sungai Musi merupakan sumberdaya alam yang menjadi salah satu jalur

utama perdagangan dan pemasok air terbesar bagi penduduk Sumatera Selatan.

2 Sungai Musi sebagai sumber bahan baku air untuk memenuhi kebutuhan air

bersih penduduk.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2010

No Kecamatan Luas Jumlah Kepadatan

Penduduk

Sumber : BPS Kota Palembang, Angka Sensus Penduduk 2010

Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai utama dan sekitar 65.017 anak

sungai dimana 600 sungai diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Panjang

total sungai utama mencapai 94.573 km dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kondisi sungai yang menurun kualitas maupun kuantitasnya dapat dilihat dari

jumlah DAS kritisnya yang semakin bertambah, pada tahun 1984 tercatat

sebanyak 22 DAS dalam kondisi kritis, kemudian bertambah menjadi 39 pada

tahun 1992, pada tahun 1998 menjadi 59 DAS, dan 62 DAS pada tahun 2003 yang

3 pada tahun 2005 DAS yang mengalami kerusakan diperkirakan sudah mencapai

282 DAS (Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005). Tingginya laju peningkatan

DAS kritis tidak terlepas dari pengelolaan dari hulu hingga ke hilir.

Data dampak ekonomi dari sanitasi di Asia Tenggara tahun 2008

menyatakan bahwa sekitar 70 persen sungai di Indonesia telah mengalami

pencemaran. Beberapa sungai yang tercemar adalah Sungai Deli, Sungai

Batanghari, Sungai Musi, Sungai Air Bengkulu, Sungai Ciliwung, Sungai

Citarum, dan Sungai Brantas.1 Beberapa sungai penting di Indonesia telah

mengalami pencemaran dan tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan

pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada status mutu air untuk berbagai sungai

penting di Indonesia pada tahun 2004 yang menunjukkan bahwa Sungai Musi

masuk dalam kategori tercemar ringan (Lampiran 1).

Saat ini kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi semakin mengalami

penurunan karena pengaruh banyaknya limbah industri yang dibuang langsung ke

sungai. Pada daerah hulu Sungai Musi terjadi aktivitas konversi lahan hutan oleh

perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kuasa pertambangan yang membabat

hutan lindung, tercatat dari sekitar 7,7 juta hektar DAS yang ada, hanya 800

hektar saja lahan yang masih dalam keadaan baik. Penyebab utamanya adalah

alih fungsi hutan alam dan lahan alami (rawa) oleh berbagai aktifitas pembalakan

liar dan industri. Lahan kritis pada wilayah DAS di Sumsel terbagi dalam empat

kategori diantaranya kategori agak kritis seluas 1,7 juta ha, kategori kritis 3,5 juta

ha, potensial kritis 1,5 juta ha dan sangat kritis 784 ha. Proyek perkebunan skala

besar seperti kelapa sawit ataupun Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga saat ini

4 semakin berpengaruh dalam menghancurkan wilayah DAS, hutan gambut dan

kawasan suaka alam lainnya (Hadi 2011).2

Pencemaran di hulu juga diakibatkan kebakaran hutan dan kegiatan

industri yang membuang limbah produksi yang sebenarnya belum memenuhi

baku mutu untuk dilepas secara langsung ke sungai. Sementara, di bagian hilir

selain disebabkan rumahtangga yang membuang sisa-sisa makanan, sampah,

kotoran atau tinja baik manusia maupun hewan yang mengandung bakteri Fecal

coli ke sungai, pencemaran juga diakibatkan oleh kegiatan perdagangan,

domestik, maupun transportasi sungai, dan terutama oleh aktivitas industri.

Pencemaran ini membuat kualitas air semakin menurun dan biaya produksi untuk

pengolahan air semakin tinggi. Pencemaran ini juga berpengaruh terhadap

penurunan ekonomi di daerah Sungai Musi karena banyaknya warga yang

menggantungkan diri dari pemanfaatan Sungai Musi seperti objek wisata,

transportasi, bekerja sebagai nelayan, dan banyaknya tempat-tempat makan dan

hotel di pinggiran sungai.

Dalam rangka pengendalian pencemaran air, pemerintah telah membuat

beberapa peraturan antara lain UU.No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup,

UU.No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya air dan PP.No.82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta lainnya.

Penetapan baku mutu air (stream standard) dari sungai sebagai badan air

penampung perlu memperhatikan daya tampung beban pencemarannya pada ruas

sungai tersebut. Pengendalian polusi dengan baku mutu lingkungan beroperasi

dengan memaksa pencemar untuk menjaga pembuangan limbahnya dibawah batas

5 tertentu. Baku mutu ini ditujukan untuk menjaga taraf polutan dalam lingkungan

tetap berada dibawah baku mutu ambien.

Widyastuti (2001) memperoleh hasil analisis untuk parameter COD dan

minyak di wilayah pengamatan Sungai Musi ternyata telah melewati ambang

batas seperti yang telah ditetapkan dalam PP No.20 tahun 1990. Tingginya nilai

COD pada semua stasiun pengamatan di Sungai Musi, menunjukkan sungai ini

telah mengalami pencemaran yang berasal dari bahan organik yang tidak dapat

diuraikan secara biologi. Air Sungai Musi bagian hilir termasuk kategori tercemar

sedang - berat (kisaran 0.48-1.557) berdasarkan nilai indeks keanekaragaman

Shanon - Wiener.

Baku mutu limbah yang dibuang ke Sungai Musi tidak sesuai dengan baku

mutu standar yang ditetapkan pemerintah. Dari pemeriksaan laboratorium Dinas

Kesehatan Kota Palembang untuk sampel air Sungai Musi Kota Palembang pada

tahun 2010 yang dilakukan di sepuluh kelurahan, diperoleh hasil bahwa mutu air

di sepuluh titik tersebut sudah tidak memenuhi syarat baik dari hasil pemeriksaan

bakteriologis, fisika dan kimia (Lampiran 2).

Kegiatan industri dapat memberi dampak berupa dampak positif maupun

dampak negatif. Banyak industri skala besar yang secara geografis berbatasan

langsung dengan Sungai Musi dan sangat rentan dengan masalah lingkungan.

Salah satu masalah yang timbul yaitu pencemaran limbah, sementara Sungai Musi

merupakan salah satu sungai yang selama ini dimanfaatkan warga sekitar untuk

memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Pada kegiatan operasional produksinya industri menghasilkan limbah

6 terutama ikan dan pencemaran tersebut berdampak negatif bagi masyarakat.

Limbah cair adalah salah satu limbah yang dibuang industri ke Sungai Musi, yang

mengandung bahan-bahan organik maupun anorganik. Banyak warga yang

mengeluh setiap kali pabrik mengeluarkan limbah, karena menimbulkan bau yang

tidak sedap, sesak napas dan kadang mengakibatkan mual jika mengkonsumsi air

yang diambil dari Sungai Musi.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk memperbaharui informasi dari telaah

sebelumnya, karena kondisi Sungai Musi saat ini semakin mengalami penurunan.

Penilaian atas dampak sosial dan ekonomi perlu dilakukan untuk mengetahui

berapa sebenarnya nilai yang diinginkan masyarakat sebagai ganti rugi atas

turunnya kualitas lingkungan akibat kegiatan industri. Hal inilah yang menjadi

dasar bagi penulis mengambil judul “Eksternalitas Negatif dari Pencemaran Sungai Musi - Palembang Akibat Kegiatan Industri”.

1.2. Perumusan Masalah

Sungai Musi memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat

Palembang, khususnya bagi warga di sekitar sungai, baik dari segi ekologis dan

ekonominya. Namun saat ini kualitas sungai tersebut mengalami penurunan

karena banyaknya pencemaran industri yang memberikan dampak negatif. Banyak

kasus pencemaran industri mulai dari tumpahan minyak di Sungai Musi dan

pencemaran udara yang menimbulkan masalah lingkungan (Lampiran 3).

Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang

melebihi baku mutu air limbah, di samping itu juga ditentukan oleh debit air

limbah yang dihasilkan. Pencemaran ini terjadi oleh bahan kimia berbahaya

7 Penduduk yang mempergunakan air minum yang bersumber dari air tanah

atau pun air permukaan terutama yang berdekatan dengan kegiatan industri

mempunyai resiko yang lebih tinggi terkena dampak dari bahan-bahan berbahaya.

Kerugian yang dirasakan masyarakat dapat dihitung baik dari sisi ekonomi dan

sosial, oleh karena itu masyarakat yang menerima eksternalitas negatif dari

pencemaran ini layak untuk menerima ganti rugi atau kompensasi.

Berdasarkan atas pemikiran tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan

adalah :

1. Bagaimana eksternalitas negatif yang diterima masyarakat atas pencemaran

Sungai Musi oleh aktivitas industri?

2. Bagaimana peluang kesediaan masyarakat di sekitar Sungai Musi dalam

menerima dana kompensasi akibat pencemaran industri?

3. Berapa besar nilai kompensasi yang bersedia diterima masyarakat (WTA)

atas pencemaran Sungai Musi akibat aktivitas industri?

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya nilai kompensasi

masyarakat yang terkena dampak pencemaran industri di sekitar kawasan

Sungai Musi?

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperoleh tujuan dari

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan eksternalitas negatif akibat pencemaran Sungai Musi karena

kegiatan industri.

2. Mengkaji peluang kesediaan masyarakat di sekitar Sungai Musi dalam

8 3. Menghitung besarnya nilai kesediaan menerima kompensasi (WTA)

masyarakat akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari pencemaran

Sungai Musi oleh aktivitas industri.

4. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai kompensasi

masyarakat yang terkena dampak pencemaran industri sekitar kawasan

Sungai Musi.

1.4. Manfaat penelitian a. Bagi Penulis

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang selama ini diperoleh

selama kuliah, sehingga penulis dapat menambah ilmu secara praktis tentang

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, serta pemahaman yang lebih

mendalam mengenai pentingnya menjaga sumberdaya lingkungan yang tersedia

sehingga dapat terus dimanfaatkan tanpa mengurangi kualitasnya.

b. Instansi/Perusahaan

Sebagai pertimbangan untuk penentuan besarnya dana kompensasi yang

pantas diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif atas

pencemaran akibat kegiatan produksinya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah

untuk menentukan kebijakan terkait masalah pencemaran Sungai Musi yang telah

melibatkan banyak perusahaan dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat,

khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada Sungai Musi.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami betapa pentingnya menjaga kualitas sungai

9 yang ditimbulkan oleh pencemaran Sungai Musi, baik secara sosial dan ekonomi,

dan itu mendorong masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan turut

berpartisipasi dalam perbaikan Sungai Musi yang telah tercemar.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan batasan-batasan dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Objek penelitian adalah warga sekitar Sungai Musi yang memanfaatkan air

Sungai Musi dan merasakan kerugian dari dampak pencemaran oleh limbah

industri.

2. Responden penelitian adalah bapak atau ibu dalam rumahtangga dan

pihak-pihak yang terkena dampak pencemaran dan kerugian ekonomi.

3. Dampak dalam penelitian ini adalah dampak sosial dan ekonomi yang

dirasakan masyarakat.

4. Penelitian dibatasi hanya pada pencemaran air akibat kegiatan industri

5. Willingness To Accept adalah nilai yang bersedia diterima oleh masyarakat

10

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi mahluk hidup dan tanpa

air maka tidak akan ada kehidupan. Dalam Pasal 5 UU No.7 tahun 2004 tentang

sumberdaya air dinyatakan, “negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi

kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif”.

Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk

keperluan sehari-hari, industri, pertanian, sanitasi kota dan lain sebagainya.

Belakangan ini air menjadi masalah yang cukup rentan di beberapa wilayah di

Indonesia, untuk memperoleh air yang bersih dan sehat menjadi kondisi yang sulit

dan memerlukan biaya yang mahal karena air telah tercemari oleh limbah dari

hasil kegiatan manusia baik dari limbah rumah tangga, industri, pertanian dan

kegiatan lainnya (Wardhana, 2001).

Dewasa ini perkembangan sektor industri dan transportasi semakin

meningkat, baik industri minyak dan gas bumi, pertanian, industri kimia, industri

logam dasar, industri jasa dan jenis aktivitas manusia lainnya, maka semakin

meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan, udara dan tanah akibat

berbagai kegiatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/1998, yang dimaksud

dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam air/udara oleh kegiatan manusia atau proses

alam, sehingga kualitas udara/air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi

11 Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran oleh akibat kegiatan

tersebut maka ditetapkan baku mutu lingkungan termasuk baku mutu air, baku

mutu limbah cair, baku mutu udara ambient, baku mutu udara emisi, dan

sebagainya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tahun 1990 tentang

Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang

dimaksudkan yaitu :

1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air,

dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini

adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.

2. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga

kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.

3. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau

pemulihan.

4. Baku mutu air adalah batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau

komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang

ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan

peruntukannya.

5. Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang

terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

6. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air

12 air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan

peruntukannya.

7. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang

ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan

tertentu

8. Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Dalam pasal 7 penggolongan air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai

berikut :

• Golongan A : Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

• Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.

• Golongan C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

• Golongan D : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan,industri, pembangkit listrik tenaga air.

Sifat-sifat kimia air yang umum diuji dan dapat digunakan untuk

menentukan tingkat pencemaran air adalah nilai pH, keasaman dan alkalinitas,

suhu, oksigen terlarut, karbondioksida bebas, warna dan kekeruhan, jumlah

padatan, nitrat, amoniak, fosfat, daya hantar listrik dan klorida. Nilai pH air yang

normal untuk suatu kehidupan yaitu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Sedangkan pH

air tercemar seperti air limbah (buangan) berbeda-beda tergantung pada jenis

limbah dan karakteristiknya. Pada Tabel 2 ditunjukkan hubungan antara sumber

13 Tabel 2. Hubungan antara sumber limbah dan karakteristiknya.

Karakteristik Sumber Limbah

Fisika :

Warna Bahan organik, limbah industri dan domestik

Bau Penguraian limbah industri

Padatan Sumber air, limbah industri dan domestik

Suhu limbah industri dan domestik

Kimia :

Organik

Karbohidrat Limbah industri, perdagangan dan domestik

Minyak dan Lemak Limbah industri, perdagangan dan domestik

Pestisida Limbah hasil pertanian

Penol Limbah industri

Anorganik

Alkali Sumber air, limbah domestik, infiltrasi air tanah,

buangan air ketel

Klorida Sumber air, limbah industri, pelemahan air

Logam Berat Limbah industri

Nitrogen Limbah industri, domestik

pH Limbah industri

Posfor Limbah industri, domestik dan alamiah

Sulfur Limbah industri, domestik

Bahan beracun Perdagangan, Limbah industri

Biologi :

Virus Limbah domestik

Sumber : Kristanto, 2004

2.2. Limbah Industri

Peningkatan kualitas hidup dicapai oleh manusia dengan cara mengolah

dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada demi tercapainya kesejahteraan.

Pengolahan sumberdaya tersebut memerlukan alat-alat bantu berupa mesin-mesin

yang berteknologi tinggi untuk memperoleh produk yang melimpah dalam waktu

yang lebih singkat. Kegiatan eksploitasi besar-besaran terjadi pada kekayaan

alam, seolah-olah peningkatan kualitas hidup menjadi sasaran utama. Namun pada

kenyataannya kesejahteraan hidup yang diharapkan sulit untuk dicapai, karena

disamping memperoleh keuntungan, industri dan teknologi justru memberi

dampak yang negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia (Wardhana,

14 Industri dalam kaitannya dengan lingkungan untuk memperoleh suatu

produk jadi selalu menimbulkan produk lain yang kurang bermanfaat atau lebih

rendah nilai ekonominya, yang biasanya disebut sebagai limbah. Pencemaran

yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrik

dan mengandung bahan beracun dan berbahaya (B-3). Limbah B-3 dinyatakan

sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak

lingkungan hidup dan sumberdaya. Beberapa kemungkinan yang akan terjadi

akibat masuknya limbah kedalam lingkungan :

Lingkungan tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini disebabkan

karena volume limbah kecil, parameter pencemaran yang terdapat dalam

limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil.

Ada pengaruh perubahan lingkungan, tetapi tidak sampai mengakibatkan

pencemaran.

Memberikan perubahan bagi lingkungan dan menimbulkan pencemaran.

Limbah yang dilepas ke sungai dapat merusak bahkan mematikan habitat

sungai dan juga mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia, terutama bagi

masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai dan memanfaatkan air sungai untuk

keperluan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Selain mencemari sungai, zat-zat kimia

akan mengendap ke dasar sungai yang kemudian akan mencemari air bawah

tanah. Masyarakat di sekitar sungai yang melakukan pengeboran untuk

memperoleh air bersih seringkali mendapatkan air bawah tanah yang keruh,

berbau bahkan berlendir. Jika masyarakat memaksakan diri untuk menggunakan

air yang telah tercemar ini untuk keperluan sehari-hari, maka akan menimbulkan

15 hasil pembakaran dari kegiatan industri juga menimbulkan perubahan kualitas

udara, yang mengorbankan masyarakat melalui penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan (ISPA) akibat pencemaran udara.

2.3. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas terjadi ketika kegiatan konsumsi atau produksi dari suatu

individu atau perusahaan mempunyai dampak yang tidak diinginkan terhadap

utilitas atau fungsi produksi inividu atau perusahaan lain (Mueller, 1989).

Eksternalitas dapat juga diartikan sebagai dampak yang diterima oleh pihak ketiga

yang diakibatkan oleh suatu kegiatan transaksi atau kegiatan ekonomi tertentu.

Pada banyak kasus, baik dampak negatif dan dampak positif bisa terjadi

secara bersamaan. Dampak yang menguntungkan misalnya kejadian pada industri

pupuk dimana perusahaan ini memproduksi dan memasaran pupuk untuk

mendukung ketahanan pangan nasional (swasembada pangan), mengurangi

pengangguran, meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, daerah

setempat dan nasional. Sedangkan dampak negatif misalnya polusi udara, air dan

suara yang mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan warga sekitarnya.

Hartwick dan Olewiler (1998) dalam Fauzi 2006 menggunakan

terminologi lain untuk menggambarkan eksternalitas yaitu eksternalitas privat dan

eksternalitas publik. Eksternalitas privat hanya melibatkan beberapa pihak

(individu), bahkan bisa juga bersifat bilateral dan tidak menimbulkan spill over

(limpahan) kepada pihak lain. Sedangkan, eksternalitas publik terjadi apabila

16 Kemungkinan eksternalitas yang dapat terjadi dalam interaksi ekonomi, yaitu :

1. Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain

Tindakan produsen dimana kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya

perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya

sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air, akan mengakibatkan peningkatan

biaya produksi perusahaan lain yang juga memanfaatkan air tersebut dalam proses

produksinya.

2. Dampak Produsen Terhadap Konsumen

Aktivitas produsen yang merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah

tangga (konsumen). Contohnya, pencemaran sungai yang diakibatkan limbah

suatu pabrik akan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan air

sungai tersebut.

3. Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain

Aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau

mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contohnya yaitu seseorang yang

merokok dalam angkot akan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

4. Dampak Konsumen Terhadap Produsen

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen

mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu.

Adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi

masyarakat jika semua dampak negatif maupun dampak positif dimasukkan dalam

perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksi.

Efisiensi akan tercapai apabila : MSC = MSB

17 Dimana :

MSC = Marginal Social Cost

MSB = Marginal Social Benefit

PMC = Marginal Private Cost

MEC = Marginal External Cost

MPB = Marginal Private Benefit

MEB = Marginal External Benefit

Pada kasus eksternalitas negatif, produsen tidak memperhitungkan MEB

dan MEC dalam penentuan harga dan jumlah barang yang dihasilkan, sehingga

ada kecenderungan produksi pada tingkat yang terlalu besar karena perhitungan

biaya menjadi terlalu murah dibandingkan dengan biaya yang harus dipikul oleh

seluruh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam eksternalitas negatif MSC =

PMC + MEC > MSB, sehingga produksi harus dikurangi agar efisien produksi

optimum dapat dicapai ditinjau dari seluruh masyarakat.

Sumber : Mangkoesoebroto (1993)

Gambar 1. Kurva Eksternalitas Negatif

2.4. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang telah membahas tentang masalah

pencemaran sungai, tetapi kurang menilai dari aspek lingkungan dan ekonominya.

18 kompensasi (WTA) yang diinginkan oleh masyarakat atas pencemaran Sungai

Musi oleh akibat kegiatan industri.

Salah satu penelitian yang membahas tentang kesediaan menerima dana

kompensasi yaitu Bahroin Idris Tampubolon dari Departemen Ekonomi

Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Tampubolon (2011)

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Willingness To Accept Masyarakat akibat Eksternalitas Negatif Kegiatan Penambangan Batu Gamping (Studi Kasus

Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor”. Tujuan penelitian tersebut adalah mengidentifikasi eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat

akibat dari aktivitas penambangan batu gamping, mengkaji peluang kesediaan

masyarakat dalam menerima dana kompensasi, mengkuantifikasi besarnya nilai

kesediaan menerima dana kompensasi, serta mengkaji faktor-faktor yang

berpengaruh pada besarnya nilai dana kompensasi masyarakat sekitar

penambangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat

menyatakan eksternalitas negatif yang dirasakan adalah kebisingan dan getaran,

perubahan kualitas udara serta perubahan kualitas dan kuantitas air. Hanya

sebagian kecil responden yang menyatakan kehilangan keanekaragaman hayati.

Mayoritas responden menyatakan bersedia menerima dana kompensasi atas

eksternalitas negatif yang timbul. Nilai dugaan rataan WTA responden adalah

sebesar Rp.137.500 per bulan per kepala keluarga dan nilai total WTA responden

sebesar Rp.6.325.000 per bulan. Nilai total WTA masyarakat adalah sebesar

19 WTA responden adalah tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dummy

wiraswasta dan pegawai swasta.

Antika (2011) dengan judul “Analisis Willingness to Accept Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Brantas”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, Contingen Valuation

Method (CVM), dan analisis regresi. Analisis deskriptif kualitatif digunakan

dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap program pembayaran jasa

lingkungan. CVM digunakan untuk mengestimasi nilai WTA masyarakat terhadap

program pembayaran jasa lingkungan, sedangkan analisis regresi digunakan untuk

mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi sebagian responden menilai

baik terhadap program pembayaran jasa lingkungan yang pernah berjalan.

Responden juga merasa puas dikarenakan perubahan kualitas lingkungan yang

semakin baik. Udara yang lebih sejuk serta kuantitas air yang melimpah baik di

musim kemarau maupun musim hujan. Berdasarkan hasil analisis CVM diperoleh

nilai dugaan rataan WTA responden adalah Rp. 8.265,00 per pohon per tahun.

Evaluasi CVM dilakukan dengan melihat nilai R2 analisis berganda yaitu sebesar

43,6%. Nilai R2 yang kecil ini disebabkan oleh pengambilan data primer cross

section yang dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan untuk populasi belum

dapat menangkap keragaman yang ada secara keseluruhan. Sementara itu,

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai WTA responden adalah jumlah pohon

yang diikutkan dalam program PJL, tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat

pendidikan, jumlah tanggungan, lama tinggal, kepuasan responden terhadap

20 Widiastuty (2001) dari Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pengolahan Limbah Cair PT. Pupuk Sriwidjaja terhadap Kualitas Sungai Musi Kotamadya Palembang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui teknologi pengolahan limbah pabrik PT. Pupuk

Sriwidjaja serta perubahan kualitas air baik dari segi fisik, kimia dan biologi

(hewan makrobentos) akibat adanya kegiatan pabrik terhadap perairan Sungai

Musi di Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selaku pengambil

kebijakan dalam pengelolaan lingkungan tentang kondisi kualitas air Sungai Musi.

Hasil analisis menunjukkan secara umum kualitas fisik air Sungai Musi

(suhu, DLH, muatan padatan tersuspensi dan kekeruhan) dari sembilan stasiun

pengamatan yang dianalisa masih menunjukkan keadaan yang relatif baik untuk

berbagai peruntukkan. Derajat keasaman dan kandungan oksigen terlarut pada

sembilan stasiun pengamatan masih pada tingkat normal. Kandungan ammonia

dan padatan tersuspensi di sembilan stasiun pengamatan masih tergolong rendah.

Hasil analisis untuk parameter COD dan minyak di sembilan stasiun pengamatan

ternyata telah melewati ambang batas seperti yang telah ditetapkan dalam PP

No.20 tahun 1990. Tingginya nilai COD pada semua stasiun pengamatan di

Sungai Musi, menunjukkan sungai ini telah mengalami pencemaran yang berasal

dari bahan organik yang tidak dapat diuraikan secara biologi. Air Sungai Musi

bagian hilir termasuk kategori tercemar sedang - berat (kisaran 0.48-1.557)

berdasarkan nilai indeks keanekaragaman Shanon - Wiener. Penelitian tersebut

pada intinya membahas hal yang sama dengan yang dilakukan oleh penulis.

Namun peneliti tersebut lebih bersifat teknik, sedangkan penulis melakukan survei

21 Penelitian mengenai kesediaan menerima dana kompensasi kepada

masyarakat sudah cukup banyak dilakukan. Banyak kesamaan antara

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian-penelitian ini, namun terdapat juga beberapa

perbedaan. Perbedaannya antara lain yaitu dari segi lokasi, tujuan, jenis kegiatan

yang melatarbelakangi pencemaran, serta perbedaan persepsi masyarakat.

Penelitian ini menganalisis dampak pencemaran dari aspek sosial dan ekonomi,

dan fokus penelitian yaitu dampak atas pencemaran air sungai. Metode penelitian

yang digunakan oleh penulis untuk menentukan nilai kompensasi akibat

pencemaran Sungai Musi adalah dengan tahapan Contingent Valuation Method

22

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1 Analisis Willingness to Accept

Willingness to Accept yaitu nilai yang bersedia diterima oleh masyarakat

sebagai kompensasi atas penurunan kualitas sumberdaya alam. Metode Valuasi

Kontingen (Contingent Valuation Method) adalah metode teknik survei untuk

menyatakan keinginan penduduk tentang nilai atau harga yang mereka berikan

terhadap komoditi yang tidak memiliki nilai pasar seperti barang lingkungan.

WTA merupakan bagian dari metode CVM yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Melalui tahapan dalam CVM akan diperoleh nilai WTA sebagai

ganti rugi atas pencemaran Sungai Musi terhadap masyarakat. Penilaian akan

dilakukan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga diperoleh hasil yang sesuai

dengan tujuan penelitian dan juga menghindari bias yang terjadi dalam penelitian.

A. Asumsi dalam Pendekatan Willingness to Accept (WTA) Masyarakat

Asumsi-asumsi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengumpulan nilai

Willingness to Accept (WTA) dari setiap responden adalah :

a. Responden merupakan warga sekitar Sungai Musi yang merasakan kerugian

dari dampak pencemaran limbah industri dan bersedia menerima dana

kompensasi.

b. Nilai WTA yang diberikan merupakan nilai minimum yang bersedia diterima

responden jika kompensasi yang diberi benar-benar dilaksanakan.

c. Industri bersedia memberikan dana kompensasi atas penurunan kualitas

23 d. Responden dipilih secara acak dari populasi yang terkena dampak penurunan

kualitas Sungai Musi.

B. Metode Mempertanyakan Nilai Willingness to Accept

Metode yang dapat digunakan untuk memperoleh besarnya penawaran

nilai WTA/WTP responden (Hanley dan Spash,1993) adalah :

1. Bidding Game (Metode tawar-menawar)

Metode yang digunakan dengan menanyakan kepada responden tentang

sejumlah nilai tertentu yang diajukan sebagai titik awal. Jika “Ya”, maka besarnya nilai uang dinaikan sampai titik maksimum yang telah disepakati.

2. Open-ended Question (Metode pertanyaan terbuka)

Metode yang digunakan dengan menanyakan langsung kepada responden

berapa jumlah uang maksimum yang ingin dibayarkan atau jumlah uang minimum

yang ingin diterima akibat perubahan kualitas lingkungan. Metode ini mempunyai

kelebihan dimana responden tidak perlu diberi petunjuk yang bisa mempengaruhi

nilai awal yang ditawarkan sehingga tidak akan menimbulkan bias titik awal.

Kelemahan metode ini yaitu kurangnya akurasi nilai serta terlalu besar variasinya,

selain itu sering ditemui responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan

karena tidak biasa dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3. Closed-ended Question (Metode Pertanyaan tertutup)

Metode ini hampir sama dengan metode Open-ended Question, yang

membedakannya yaitu bentuk pertanyaannya tertutup. Responden diberikan

beberapa nilai WTA/WTP yang disarankan kepada mereka dan kemudian akan

dipilih, sehingga responden dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan keinginan

24 4. Payment Card (Metode kartu pembayaran)

Metode ini menawarkan kepada responden suatu kartu yang terdiri dari

berbagai nilai kemampuan untuk membayar atau kesediaan menerima, sehingga

responden dapat memilih nilai maksimal/minimal sesuai dengan preferensinya.

Keunggulan metode ini adalah memberikan stimulant untuk membantu responden

berpikir lebih leluasa tentang nilai maksimum atau minimum yang akan diberikan

tanpa harus terintimidasi dengan nilai tertentu, sepert pada metode

tawar-menawar. Penggunaan metode ini memerlukan pengetahuan statistik yang baik.

C. Langkah-langkah untuk Mengetahui Nilai Willingness to Accept Masyarakat

Nilai WTA masyarakat dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan

CVM. Ada enam tahapan dalam CVM (Hanley and Spash, 1993) , yaitu :

1. Membangun Pasar Hipotetik (Setting Up to the Hypotetical Market)

Tahap awal dalam menjalankan CVM adalah membuat pasar hipotetik dan

pertanyaan mengenai nilai barang atau jasa lingkungan. Pasar hipotetik tersebut

membangun suatu alasan mengapa masyarakat seharusnya menerima dana

kompensasi atas barang atau jasa lingkungan dimana tidak terdapat nilai dalam

mata uang berapa harga barang atau jasa lingkungan tersebut.

2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTA

Setelah membuat instrumen survei, kemudian membuat administrasi

survei. Tahapan ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan tatap muka, surat,

atau perantara telepon mengenai besarnya nilai WTA minimum yang bersedia

diterima. Wawancara dengan teknik-teknik tersebut tidak menutup kemungkinan

25 3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTA

Nilai WTA masyarakat telah terkumpul, kemudian menghitung nilai

tengah dan nilai rata-rata dari WTA. Nilai tengah dihitung apabila terdapat

rentang nilai penawaran yang terlalu jauh. Jika perhitungan nilai penawaran

menggunakan rata-rata, maka nilai yang diperoleh akan lebih tinggi dari nilai

yang sebenarnya. Nilai tengah penawaran tidak dipengaruhi oleh rentang yang

cukup besar dan selalu lebih kecil daripada nilai rata-rata.

4. Memperkirakan Kurva WTA

Kurva penawaran dapat diperkirakan dari nilai WTA sebagai variabel

dependen dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tersebut sebagai variabel

independennya. Kurva penawaran berfungsi untuk memperkirakan perubahan

nilai WTA karena perubahan sejumlah variabel independen, dan untuk menguji

sensitivitas jumlah WTA terhadap variasi perubahan mutu lingkungan.

5. Menjumlahkan Data

Proses dimana nilai tengah penawaran dikonversikan terhadap total

populasi yang dimaksudkan.

6. Mengevaluasi Penggunaan CVM

Menilai sejauh mana penerapan CVM telah berhasil dilaksanakan.

Penilaian dilakukan dengan cara melihat tingkat keandalan (reability) fungsi

26

D. Organisasi dari Pengoperasian CVM

1. Pasar hipotetik yang digunakan harus memiliki kredibilitas dan realitas.

2. Alat pembayaran yang digunakan dan/atau ukuran kesejahteraan

(WTP/WTA) sebaiknya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang

berlaku di masyarakat.

3. Responden sebaiknya memiliki informasi yang cukup mengenai barang

publik yang dimaksud dalam kuisioner dan alat pembayaran untuk

penawaran mereka.

4. Jika memungkinkan, ukuran WTA sebaiknya dicari, karena responden sering

kesulitan dengan nilai minimal yang ingin mereka terima.

5. Ukuran contoh yang cukup besar sebaiknya dipilih untuk mempermudah

perolehan selang kepercayaan dan reabilitas.

6. Pengujian kebiasaan, sebaiknya dilakukan dan pengadopsian strategi untuk

memperkecil strategi bias secara khusus.

7. Penawaran sanggahan sebaiknya diidentifikasi.

8. Diperlukan pengetahuan dengan pasti jika contoh memiliki karakteristik yang

sama dengan populasi dan penyesuaian diperlukan.

9. Tanda parameter sebaiknya dilihat kembali jika mereka setuju dengan

harapan yang tepat. Nilai minimum dari 15% untuk Radjusted,

direkomendasikan oleh Mitchell dan Carson (1989) dalam Hanley dan Spash

27

3.1.2 Model Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh satu

variable independen atau lebih (X) terhadap satu variable dependen (Y), dengan

syarat:

1. Variabel dependent harus merupakan variable dummy yang hanya punya dua

alternatif. Misalnya Puas/tidak puas, suka/tidak suka, atau ya/tidak, dimana

jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1 dan jika menjawab tidak

puas kita beri skor 0.

2. Variabel independent mempunyai skala data interval atau rasio.

Model Logit menggunakan peubah penjelasnya baik itu peubah kategorik

maupun peubah numerik untuk menduga peluang kejadian tertentu dari peubah

respon kategori. Analisis pemodelan peluang kejadian tertentu dari kategori

peubah respon dilakukan melalui transformasi logit (Juanda , 2009).

Peluang kejadian tertentu dari peubah respons kategori (pi), ditransformasi

sehingga :

i = indeks semua kasus (observasi 1,2,..,n).

pi = peluang kejadian (misalnya, membeli) terjadi untuk kasus ke-i.

28

Gambar 2. Gambaran Transformasi Logit, dengan Asumsi Peubah X Berskala Interval.

Salah satu keuntungan penggunaan analisis regresi logistik adalah bahwa

ukuran asosiasi ini seringkali merupakan fungsi dari penduga parameter yang

didapatkan. Salah satu ukuran asosiasi yang dapat diperoleh melalui analisis

regresi logistik adalah rasio odd. Regresi logistik tidak terbatas hanya dapat

diterapkan pada kasus dimana variabel X nya bertipe interval atau rasio saja,

tetapi regresi logistik juga dapat diterapkan untuk kasus dimana variabel X nya

bertipe data nominal atau ordinal. Hal seperti ini analog dengan regresi linier

dengan variabel dummy.

3.2 Kerangka Operasional

Joseph Schumpeter (dalam Marchinelli dan Smelser, 1990:14-20)

mengisyaratkan tentang pentingnya inovasi dalam proses pembangunan ekonomi

di suatu negara. Pesatnya hasil penemuan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan

pembangunan ekonomi suatu bangsa. Industri sebagai indikator peningkatan

inovasi memberi dampak negatif yang mencemari lingkungan. Pencemaran sungai

dan air tanah terutama dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah

29 menghasilkan BOD, COD, zat organik, dan berbagai pencemar beracun

(Kristanto, 2004).

Sungai Musi adalah salah satu sungai yang juga telah mengalami

pencemaran, padahal sungai ini adalah sungai terpanjang di Sumatera.

Pencemaran inilah yang akan diteliti hubungannya dengan kondisi lingkungan

sekitar dan penentuan nilai kompensasi. Sungai Musi memberi manfaat yang

sangat besar bagi warga Palembang, mulai sebagai sumber air untuk kegiatan

sehari-hari, sumber air untuk industri, sarana transportasi dan perdagangan antar

wilayah serta sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat yang

tinggal di pinggiran sungai tersebut.

Kerusakan badan Sungai Musi disebabkan oleh besarnya beban

pencemaran yang masuk ke DAS sungai tersebut. Oleh karena itu untuk

mendapatkan beban pencemaran yang sesuai dengan baku mutu air limbah,

diperlukan proses pengolahan yang benar dan pengaturan debit limbah yang akan

dibuang ke badan air. Proses pembuangan sisa hasil pengolahan dan limbah

industri ke sungai tidak boleh melebihi baku mutu yang telah ditentukan, harus di

proses terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga

layak untuk dilepas langsung ke sungai. Namun kebanyakan industri yang

membuang limbahnya ke Sungai Musi tidak memperhatikan baku mutu yang

layak sehingga mencemari sungai.

Berdasarkan masalah tersebut dilakukan serangkaian penelitian untuk

mengkaji persepsi masyarakat atas kualitas air sungai, dampak pencemaran

sungai, etimasi nilai WTA dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai

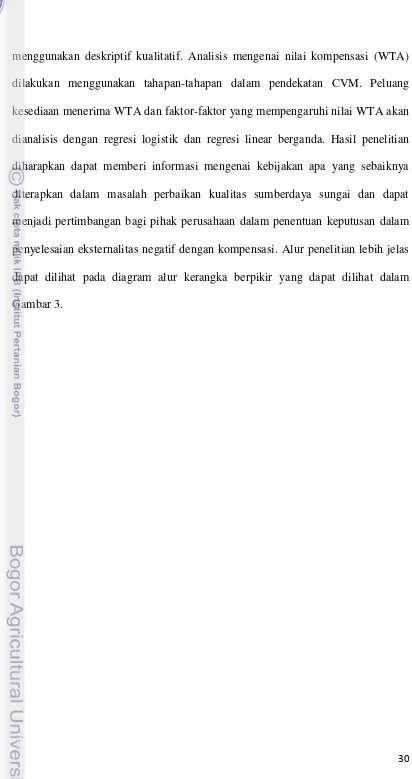

30 menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis mengenai nilai kompensasi (WTA)

dilakukan menggunakan tahapan-tahapan dalam pendekatan CVM. Peluang

kesediaan menerima WTA dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA akan

dianalisis dengan regresi logistik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberi informasi mengenai kebijakan apa yang sebaiknya

diterapkan dalam masalah perbaikan kualitas sumberdaya sungai dan dapat

menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam penentuan keputusan dalam

penyelesaian eksternalitas negatif dengan kompensasi. Alur penelitian lebih jelas

dapat dilihat pada diagram alur kerangka berpikir yang dapat dilihat dalam

31

Gambar 3 Diagram Alur Kerangka Berpikir

Keterangan :

= Batasan Penelitian = Aliran

1. Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih

Rekomendasi nilai kompensasi atas pencemaran Sungai Musi

Industri

Nilai Kompensasi (WTA) Eksternalitas

Eksternalitas Positif Eksternalitas Negatif

32

IV.

METODE PENELITIAN

4.1. Pemilihan Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah hulu dan hilir Sungai Musi, yang

terletak di kota Palembang Sumatera Selatan. Penentuan lokasi dilakukan secara

sengaja (purposive), dengan pertimbangan karena Sungai Musi merupakan sungai

terbesar di provinsi Sumatera dan juga menjadi salah satu sungai yang mengalami

pencemaran akibat kegiatan industri. Pengumpulan data primer dimulai dari awal

bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2012 selama kurang lebih dua bulan.

4.2. Metode Pemilihan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik

purposive sampling yaitu memilih secara sengaja (dengan suatu kriteria tertentu)

seorang individu untuk dijadikan sampel dengan pertimbangan bahwa responden

adalah pelaku baik individu atau lembaga yang dianggap mengerti permasalahan

yang terjadi dan mempunyai kemampuan dalam pembuatan kebijakan atau

memberi masukan kepada para pengambil kebijakan. Responden yaitu anggota

keluarga (bapak atau ibu) sebagai perwakilan dari rumah tangga yang terpilih

menjadi sampel. Jumlah responden adalah 70 rumahtangga (RT) yang bermukim

di sekitar kawasan Sungai Musi yang tercemar industri. Penetapan jumlah sampel

yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kaidah pengambilan sampel

secara statistika yaitu minimal sebanyak 30 data/sampel dimana data tersebut

mendekati sebaran normal (Walpole, 1982).

4.3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

33 observasi dan wawancara dengan berpedoman pada kuesioner yang telah

dipersiapkan sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan berdasarkan

wawancara langsung dengan masyarakat setempat yang mengalami kerugian

karena pencemaran. Kemudian melakukan studi literatur untuk mengetahui

sumber-sumber dan dampak terjadinya pencemaran. Data primer yang

dibutuhkan meliputi karakteristik responden, respon responden terhadap

pencemaran yang terjadi pada Sungai Musi, dan respon responden atas berapa

biaya ganti rugi yang diinginkan masyarakat (Willingness To Accept, WTA)

karena kualitas air Sungai Musi yang saat ini telah mengalami penurunan akibat

pencemaran industri.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas atau instansi terkait

serta dari pustaka yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan

dalam penelitian ini meliputi data mengenai semua hal yang menyangkut

informasi mengenai kesehatan masyarakat sekitar yang terkena dampak, data

polutan yang dihasilkan, dan data lain yang dibutuhkan. Data-data tersebut dapat

diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang, Kementerian

Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Kesehatan Kota Palembang, Badan Pusat

Statistik (BPS), Forum Komunikasi DAS Musi, perpustakaan, internet, serta

lembaga literatur lainnya yang relevan.

4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian

terhadap besarnya biaya ganti rugi yang diinginkan masyarakat akibat penurunan

34

Contingent Valuation Method (CVM) yang biasa juga disebut dengan metode

survei, sedangkan untuk analisis kerugian ekonomi yang dialami masyarakat

akibat pencemaran ini digunakan metode analisis deskriptif, peluang kesediaan

dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA digunakan metode regresi

logistik dan regresi linear berganda. Pengolahan dan analisis data dilakukan

dengan menggunakan komputer program Microsoft Office Excel dan Statistical

Product and Service Solutions (SPSS) 16 For Windows Evaluation Version. Tabel

3 menunjukkan matriks metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Matriks Metode Analisis Data

No Tujuan Penelitian Sumber Data dan Jumlah Sampel

Metode Analisis Data 1 Mendeskripsikan eksternalitas

negatif akibat pencemaran Sungai Musi karena kegiatan industri.

2 Mengkaji peluang kesediaan

masyarakat di sekitar Sungai Musi dalam menerima dana kompensasi akibat pencemaran industri.

Kuesioner

Responden = 70 RT

Analisis Regresi Logistik

3 Menghitung besarnya Willingness to accept masyarakat akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari pencemaran Sungai Musi oleh aktivitas industri.

Kuesioner

Responden = 60 RT (yang menjawab YA)

CVM

4 Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai kompensasi masyarakat yang terkena dampak pencemaran industri sekitar kawasan Sungai Musi.

4.4.1 Identifikasi Dampak Pencemaran Sungai Musi

Penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung (survei)

kepada masyarakat di kawasan Sungai Musi dengan metode purposive sampling.

Analisis biaya ganti rugi yang diinginkan masyarakat Willingness To Accept

35

Contingent Valuation Method (CVM) menunjukkan berapa tingkat kompensasi

terhadap masyarakat. Besarnya WTA dari masyarakat ini dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan, penghasilan dan biaya pengeluaran. Pertanyaan yang disampaikan

berupa pertanyaan mengenai dampak yang diterima masyarakat, kualitas air, serta

kerugian ekonomi dari pencemaran Sungai Musi tersebut.

4.4.2 Analisis Kesediaan Menerima WTA Responden Sesuai Skenario yang Ditawarkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai proporsi

kesediaan menerima masyarakat sesuai skenario yang ditawarkan. Informasi

tersebut dapat diperoleh melalui kuesioner penelitian, sedangkan alasan responden

tentang kesediaan menerima diperoleh dari wawancara secara mendalam

(interdeph interview) terhadap masyarakat. Analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi kesediaan rumahtangga dalam menerima dana kompensasi

dilakukan dengan alat regresi logit. Model logit digunakan untuk mengestimasi

peluang rumahtangga untuk menerima atau tidak menerima dana kompensasi

akibat pencemaran Sungai Musi oleh industri. Bentuk model regresi logit yang

digunakan untuk mengkaji kesediaan/ketidaksediaan rumahtangga dalam

menerima dana kompensasi yaitu :

Li Sedia = Ln [Pi/(1-Pi)] = β0+ β1PDK + β2PDPT + β3JTG + β4 US + β5 LT

+ β6 JTT + β7 KWA + β8 BTPA + β9 BKSH + β10 Dbruh + β11

Dwrsta + β13 Dnlyn +

ε

i dimana :Li Sedia = peluang responden bersedia atau tidak bersedia menerima akibat

eksternalitas negatif dari pencemaran Sungai Musi akibat kegiatan industri (bernilai 1 untuk “bersedia” dan bernilai 0 untuk “tidak bersedia”)

β = konstanta

36 PDK = Pendidikan (tahun)

PDPT = Pendapatan (Rp)

JTG = Jumlah tanggungan (orang) US = Usia responden (tahun) LT = Lama Tinggal (tahun) JTT = Jarak tempat tinggal (meter) KWA = Kualitas air (deskriptif)

BTPA = Biaya Pengeluaran untuk Air bersih (Rp) BKSH = biaya kesehatan (Rp)

Dbruh = dummy jenis pekerjaan buruh (buruh =1 ; bukan buruh = 0) Dwrsta = dummy jenis pekerjaan pegawai swasta (wiraswasta =1 ; bukan

wiraswasta = 0)

Dnlyn = dummy jenis pekerjaan nelayan (nelayan =1 ; bukan nelayan = 0) i = responden ke-i

ε

i = galat4.4.3. Analisis Nilai WTA dari Masyarakat terhadap Pencemaran Sungai Musi

Pendekatan CVM akan digunakan untuk mengetahui besarnya nilai WTA

masyarakat dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut memiliki enam tahapan

(Hanley and Spash, 1993), yaitu :

1. Membangun Pasar Hipotetis

Dalam penelitian ini, pasar hipotetis dibentuk berdasarkan skenario bahwa

industri di sekitar Sungai Musi akan memberlakukan kebijakan baru yaitu

pemberian dana kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak

pencemaran. Responden akan diberi gambaran bahwa industri akan memberikan

kompensasi/fasilitas bagi masyarakat sebagai upaya pengurangan dampak negatif

yang timbul. Bentuk kompensasi yang ditawarkan bervariasi, dan responden akan

37 ditawarkan berupa perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, dll),

pembangunan klinik kesehatan, penyediaan alat penyaring air, dan pemberian

dana kompensasi. Pertanyaan dalam pasar hipotetis yang akan dibentuk dalam

skenario adalah :

2. Memperoleh Nilai Penawaran

Survei dilakukan dengan wawancara langsung dan responden ditanya nilai

minimum WTA dengan cara Payment Card (Metode kartu pembayaran).

3. Menghitung Dugaan Nilai Rata-rata WTA

Perhitungan nilai rata-rata dan median dapat dilakukan setelah nilai WTA

diperoleh. Dugaan rata-rata dihitung dengan rumus :

dimana :

E WTA = Dugaan rataan WTA xi = Jumlah tiap data n = Jumlah Responden

i = Responden ke-i yang bersedia menerima kompensasi

4. Menduga Kurva Penawaran

Menduga penawaran merupakan proses menentukan variabel-variabel

yang diduga berpengaruh terhadap nilai WTA. Pendugaan akan dilakukan dengan

menggunakan persamaan berikut ini :

WTA = f (PDK, PDPT, JTG, US, LT, JTT, KWA, BTPA, BKSH, Dbruh, Dwrsta , Dnlyn)

dimana :

PDK = Pendidikan (tahun)

38 PDPT = Pendapatan (Rp)

JTG = Jumlah tanggungan (orang) US = Usia responden (tahun) LT = Lama Tinggal (tahun) JTT = Jarak tempat tinggal (meter) KWA = Kualitas air (deskriptif)

BTPA = Biaya Pengeluaran untuk Air bersih (Rp) BKSH = biaya kesehatan (Rp)

Dbruh = dummy jenis pekerjaan buruh (buruh =1 ; bukan buruh = 0)

Dwrsta = dummy jenis pekerjaan pegawai swasta (wiraswasta =1 ; bukan wiraswasta = 0)

Dnlyn = dummy jenis pekerjaan nelayan (nelayan =1 ; bukan nelayan = 0)

5. Menjumlahkan Data

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai rata-rata penawaran

dikonversikan terhadap populasi yang dimaksud. Nilai total WTA masyarakat

dapat diperoleh setelah menduga nilai tengah WTA masyarakat dengan rumus :

dimana :

TWTA = Total WTA

WTAi = WTA individu ke-i

ni = Jumlah sampel ke-i yang bersedia menerima sebesar WTA i = Responden ke-i yang bersedia menerima dana kompensasi

(i=1,2,3,…,k)

6. Mengevaluasi Penggunaan CVM

Tahap ini merupakan penilaian sejauh mana penggunaan CVM telah

39 (reability) fungsi WTA. Uji yang dapat dilakukan dengan uji keandalan yang

melihat R square dari model Ordinary Least Square (OLS)

4.4.4 Analisis Fungsi Willingness to Accept (WTA)

Analisis fungsi WTA bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi nilai WTA masyarakat yang mengalami eksternalitas negatif

atas pencemaran air Sungai Musi. Fungsi persamaannya sebagai berikut :

midWTA = β0+ β1PDK + β2PDPT + β3JTG + β4US + β5LT + β6JTT + β7

KWA + β8 BTPA + β9 BKSH + β10 Dbruh + β11 Dwrsta + β12

Dnlyn +

ε

dimana :

midWTA = Nilai WTA responden β = konstanta

β 1,,,β13 = koefisien regresi β = konstanta

β 1,,,β13 = koefisien regresi PDK = Pendidikan (tahun) PDPT = Pendapatan (Rp)

JTG = Jumlah tanggungan (orang) US = Usia responden (tahun) LT = Lama Tinggal (tahun) JTT = Jarak tempat tinggal (meter) KWA = Kualitas air (deskriptif)

BTPA = Biaya Pengeluaran untuk Air bersih (Rp) BKSH = biaya kesehatan (Rp)

Dbruh = dummy jenis pekerjaan buruh (buruh =1 ; bukan buruh = 0) Dwrsta = dummy jenis pekerjaan pegawai swasta (wiraswasta =1 ; bukan

wiraswasta = 0)

Dnlyn = dummy jenis pekerjaan nelayan (nelayan =1 ; bukan nelayan = 0) i = responden ke-i

40 Variabel-variabel yang diduga berbanding lurus dengan nilai WTA adalah

variabel pendidikan, jumlah tanggungan, usia responden, lama tinggal, biaya

kesehatan, biaya tambahan pengeluaran untuk memperoleh air bersih, jenis

pekerjaan buruh, wiraswasta, dan nelayan. Pendidikan yang semakin tinggi

mencerminkan semakin tingginya tingkat pengetahuan responden akan

eksternalitas lingkungan, sehingga responden akan mengharapkan nilai yang

tinggi. Jumlah tanggungan terkait dengan banyaknya anggota keluarga dalam satu

rumahtangga yang terkena dampak dari pencemaran Sungai Musi. Usia responden

dan lama tinggal diduga menjadi variabel yang berpengaruh positif. Semakin lama

responden tinggal di daerah tercemar maka semakin tinggi nilai kompensasi yang

diinginkan. Biaya kesehatan terkait dengan besarnya dana yang dikeluarkan

responden untuk mengobati penyakit yang timbul akibat pencemaran. Semakin

tinggi biaya kesehatan dan biaya tambahan pengeluaran untuk memperoleh air

bersih maka semakin tinggi nilai kompensasi yang diinginkan. Jenis pekerjaan

buruh, wiraswasta, dan nelayan diduga akan menginginkan nilai kompensasi yang

tinggi karena jenis pekerjaan mereka yang memiliki resiko yang tinggi dan

keterkaitan langsung dengan pemanfaatan air Sungai Musi.

Variabel-variabel yang diduga berpengaruh negatif terhadap nilai WTA

yaitu pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas air, jenis pekerjaan pegawai

swasta. Semakin tinggi tingkat pendapatan responden maka responden tersebut

akan merasa semakin berkecukupan untuk mengatasi dampak pencemaran

sehingga nilai WTA yang diinginkan rendah. Jarak tempat tinggal yang semakin

dekat dengan sumber pencemaran diduga akan membuat nilai WTA yang

41 semakin tinggi (baik) kualitas air, maka nilai kompensasi yang diharapkan akan

semakin kecil. Jenis pekerjaan pegawai swasta diduga akan menginginkan nilai

kompensasi yang rendah karena jenis pekerjaan mereka yang memiliki resiko dan

keterkaitan yang rendah dengan pemanfaatan air Sungai Musi.

4.4.5 Pengujian Parameter Regresi

Pengujian secara statistik terhadap model dapat dilakukan dengan cara :

1. Uji Keandalan

Uji keandalan dilakukan dalam evaluasi CVM dilihat dengan nilai

R-Square (R2) dari OLS (Ordinary Least Square) WTA. Mitchell dan Carson (1989)

dalam Hanley dan Spash (1993) merekomendasikan 15 persen sebagai batas

minimum dari R2 yang realiabel. Nilai R2 yang lebih besar dari 15 persen

menunjukkan tingkat reabilitas yang baik dalam penggunaan CVM.

2. Uji Statistik t

Uji statistik t adalah uji untuk mengetahui apakah dalam regresi variabel

bebas (X1, X2, …, Xn) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel

terikatnya (Y). Ramanathan dalam Tampubolon 2011, prosedur pengujian uji

statistik t adalah :

H0 : βi = 0 atau variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat

H1 : βi ≠ 0 atau variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat

42 Jika t hit(n-k) > tα/2, maka terima H1 (-t tabel atau t hitung > t tabel), artinya variabel bebas (Xi) berpengaruh nyata terhadap (Y).

3. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara

bersama-sama terhadap variabel terikat. Prosedur pengujian menurut

(Ramanathan 1997, dalam Tampubolon, 2011) adalah :

H0 = β1 = β2 = β3 = … β = 0 H0 = β1 = β2 = β3 = … β ≠ 0

dimana :

JKK = jumlah kuadrat untuk nilai tengah kolom JKG = jumlah kuadrat galat

n = jumlah sampel k = jumlah peubah

Jika Fhit < Ftabel maka terima Ho yang artinya secara serentak variabel

bebas (Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). Jika Fhit >

Ftabel, maka terima H1 yang berarti variabel bebas (Xi) secara serentak

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). Pengujian juga dapat melihat

nilai P-value dari model seluruh variabel bebas secara bersama. Apabila P-value

< α yang digunakan, maka tolak H0 yang artinya variabel bebas secara bersama -sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

4. Uji Terhadap Kolinear Ganda ( Multicollinearity )

Dalam model dengan banyak peubah sering mengalami masalah

multikolinear yaitu terjadinya korelasi yang kuat antar peubah-peubah bebas.

43 dengan membandingkan besarnya koefisien determinasi (R2 ) dengan koefisien

determinasi parsial antar dua variabel bebas (r2 ). Masalah multicollinearity juga

dapat dilihat langsung melalui hasil komputer, dimana apabila Varian Inflation

Factor (VIF) < 10 tidak ada masalah multikolinear.

5. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi metode pendugaan kuadrat terkecil adalah

homoskedastisitas, yaitu ragam galat konstan dalam setiap amatan. Pelanggaran

atas asumsi ini disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji White, yaitu dengan meregresikan

residual kuadrat sebagai variabel dependen, dengan variabel dependen ditambah

dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambahkan lagi dengan

perkalian dua variabel independen.

Prosedur pengujiannya dilakukan dengan hipotesis berikut :

H0 : Tidak ada heterokedastisitas H1 : ada heterokedastisitas

6. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah error term dari

data atau observasi yang jumlahnya kurang dari 30 mendekati sebaran normal

sehingga statistik t dapat dikatakan sah. Uji yang dapat dilakukan yaitu uji

Kolmogorov-smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang

diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika

signifikansi dibawah 5% berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang

signifikan dengan data normal baku, yang artinya data tersebut tidak normal. Jika

signifikansi di atas 5% maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara data

44

V. GAMBARAN UMUM

5.1 Keadaan Umum Kota Palembang

Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis Kota Palembang terletak antara 2°52' - 3°5' Lintang Selatan dan

104°37' - 104°52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata delapan meter dari

permukaan laut, dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin

b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir

c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin

d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

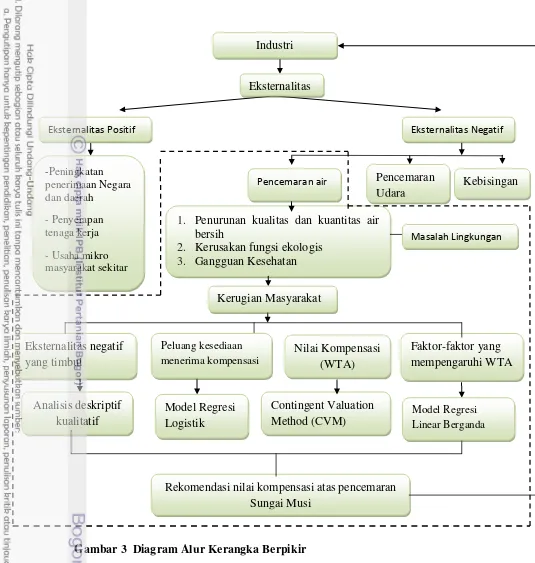

Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km2 dengan jumlah

penduduk yaitu 1.455.284 jiwa, terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah

terbesar yaitu Kecamatan Gandus (68,78 km2), sedangkan kecamatan dengan luas

terkecil yaitu Kecamatan Ilir Barat II (6,22 km2). Kecamatan dengan tingkat

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur I (10677,85 jiwa/

km2), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu

Kecamatan Sematang Borang (625,88 jiwa/km2). Palembang memiliki 107

jumlah kelurahan dengan 946 rukun warga (RW) dan 4.018 unit organisasi rukun

tetangga (RT). Lokasi penelitian berada di tiga kecamatan yaitu di Kecamatan

Seberang Ulu I, Kecamatan Gandus dan Kecamatan Ilir Timur II (Lampiran 4).

Pada Tabel 4 ditunjukkan luas daerah dan pembagian wilayah

45 Tabel 4. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan

di Kota Palembang Tahun 2010

No Kecamatan Luas

Sumber : BPS Kota Palembang, 2011

Letak Kota Palembang cukup strategis sebagai jalur transportasi karena

dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau

Sumatera, dan terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera yang juga

berfungsi sebagai sarana transportasi air dan perdagangan antar wilayah.

5.1.1 Kondisi Sungai Musi

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi

menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Studi ini

dilakukan di dua wilayah tersebut karena diduga pencemaran Sungai Musi terjadi

di sepanjang Sungai, mulai dari hulu hingga hilir. Sungai Musi merupakan sungai

terbesar di Sumatera dengan panjang mencapai 750 km dengan kedalaman

mencapai 25 meter yang dapat dilalui kapal-kapal besar. Air sungai Musi

mengalir dari anak-anak sungai besar mulai dari Jambi dan Bengkulu sehingga

46 Sembilan yang berarti sembilan sungai besar, yaitu Sungai Musi beserta delapan

sungai besar yang bermuara di sungai Musi. Adapun delapan sungai tersebut

besar yang melintasinya. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar

rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan

lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai

besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter, Sungai

Ogan dengan lebar rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar

rata-rata 103 meter. Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai

kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan

(terdapat ± 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar

berkisar antara 3 - 20 meter. Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun

kolam retensi, sehingga menjadi bagian dari sempadan sungai. Permukaan air

Sungai Musi sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada musim kemarau

terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi mencapai

ketinggian yang minimum.3

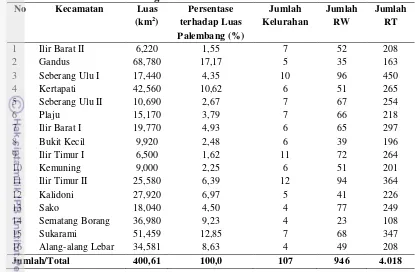

Kota Palembang juga dikenal sebagai kota industri dan kota perdagangan.

Dari data Badan Lingkungan Hidup Daerah Palembang, 2011 terdapat sekitar 24

industri yang berada di pinggiran Sungai Musi (Lampiran 5). Industri tersebut

3