KERUSAKAN TINGKAT TIANG DAN POHON AKIBAT

PENEBANGAN INTENSITAS RENDAH DI IUPHHK-HA

PT. SARI BUMI KUSUMA KALIMANTAN TENGAH

ANIS WIJAYANTI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2013

ABSTRAK

ANIS WIJAYANTI. Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah. Dibimbing oleh AHMAD BUDIAMAN.

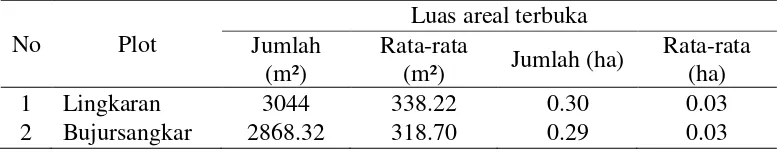

Kegiatan pemanenan merupakan salah satu kegiatan terpenting kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan pemanenan hutan alam menentukan kualitas tegakan yang ditinggalkan. Bentuk kerusakan akibat pemanenan adalah kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe-tipe kerusakan, menghitung tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat tiang dan pohon, dan menghitung luas keterbukaan areal. Plot yang digunakan adalah plot lingkaran dan plot bujursangkar. Kerusakan tegakan tinggal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pohon sebelum dan sesudah penebangan. Keterbukaan areal dihitung dengan cara mengukur luas areal terbuka dari tunggak sampai daerah terluar yang terkena dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan satu pohon pada kedua plot didominasi oleh rusak tajuk, roboh, dan patah batang, sedangkan tipe kerusakan terendah adalah rusak banir. Besarnya kerusakan tegakan tinggal pada plot lingkaran adalah 4 tiang/ha dan 2 pohon/ha, sedangkan pada plot bujursangkar adalah 7 tiang/ha dan 4 pohon/ha. Luas areal terbuka rata-rata pada plot lingkaran adalah 338.22 m² atau 003 ha dan pada plot bujursangkar sebesar 318.70 m² atau 0.03 ha.

Kata kunci: intensitas tebang, tingkat kerusakan, keterbukaan areal, pemanenan

ABSTRACT

ANIS WIJAYANTI. Pole and Tree Damage caused by Low Intensity Logging in IUPHHKHA PT. Sari Bumi Kusuma Central Kalimantan. Supervised by AHMAD BUDIAMAN.

Harvesting activities is one of the most important activity in a forest management activities. Harvesting activity in natural forest is determine the residual stand quality. The type of damage that caused by harvesting are residual stand damage and open area. This research aims are to identify the types of damage, measuring the rate of pole and tree on residual stand damage, and calculate the extent of open areas. The plot type that used is circular plot and square plot. Residual stand damage is calculated based on the ratio between the number of trees before and after logging. The extent of open area is calculated by measuring the open area from the stump until the outermost area affected. The result show that mostly the type of residual stand damage that happen caused by felling a tree on both of plot are canopy damaged, collapsed, and broken stems, while broken buttresses are rarely happen. The rate of residual stand damage on circles plot is 4 pole/ha and 2 trees/ha, and on a square plot each is 7 pole/ha and 4 trees/ha. The open areas of a circle plot is 338.22 m² or 0.03 ha and the square plot is 318.70 m² or 0.03 ha.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

KERUSAKAN TINGKAT TIANG DAN POHON AKIBAT

PENEBANGAN INTENSITAS RENDAH DI IUPHHK-HA

PT. SARI BUMI KUSUMA KALIMANTAN TENGAH

ANIS WIJAYANTI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah

Nama : Anis Wijayanti NIM : E14090011

Disetujui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman MSc F Trop Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:

Dr Ir Ahmad Budiaman MSc F Trop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema penelitian ini adalah kerusakan tegakan akibat penebangan, dengan judul Kerusakan Tegakan Tingkat Tiang dan Pohon akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Ahmad Budiaman, M.Sc. F. Trop. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan saran. Penghargaan penulis sampaikan kepada PT. Sari Bumi Kusuma yang telah mengijinkan dan membantu penulis, baik dari segi materil maupun tenaga sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas dukungan, doa dan kasih sayangnya, kepada kakak, teman dan adik di Rimbawan Pecinta Alam (Rimpala) Fakultas Kehutanan atas suka duka dan dukungannya, teman-teman PKL (Lina Mahrunnisa, Yesika Wahyu Agustina, Agung Kriswiyanto, Sofian Hadi Prasetyo), teman-teman Manajemen Hutan 46 dan semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat 2

Alat dan Bahan 2

Jenis data 2

Prosedur Penelitian 2

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kondisi Plot Contoh 5

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 5

Tipe Kerusakan Tegakan Tinggal 7

Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal 8

Keterbukaan Areal 9

SIMPULAN DAN SARAN 10

Simpulan 10

Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

DAFTAR TABEL

1 Data pohon pusat plot 5

2 Jumlah tiang dan pohon pada plot lingkaran dan bujursangkar 6 3 Jumlah pohon berdasarkan jenis kayu pada plot lingkaran dan

bujursangkar (n/ha) 6

4 Rata – rata kerusakan tegakan tinggal plot lingkaran 8 5 Rata – rata kerusakan tegakan tinggal plot bujursangkar 8 6 Perbedaan luas keterbukaan areal pada plot lingkaran dan bujursangkar 9 7 Luas areal terbuka akibat penebangan intensitas rendah 10

DAFTAR GAMBAR

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanenan hutan merupakan kegiatan mengeluarkan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu dari hutan ke tempat pengumpulan atau ke tempat penggunaan akhir. Pelaksanaan pemanenan hutan yang kurang baik akan menimbulkan kerusakan hutan, seperti kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal (Elias 2002). Kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan, seperti akan menurunkan hasil produksi, merubah komposisi dan struktur tegakan, dan meningkatkan erosi tanah. Pemanenan kayu di hutan alam masih belum dilakukan dengan prinsip dan teknik yang benar hingga saat ini, sehingga masih terjadi kerusakan hutan yang dapat mengancam kelestarian hutan. Hal ini dikarenakan sistem pemanenan kayu belum sepenuhnya menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan benar.

Keberhasilan sistem silvikultur TPTI sangat tergantung dari jumlah dan kualitas tegakan yang ditinggalkan (Budiarta 2001). Selain itu, intensitas penebangan berpengaruh terhadap kerusakan tegakan tinggal. Selama ini, intensitas penebangan yang dilakukan di pengusahaan hutan alam produksi masih tinggi. Sistem TPTI hanya mengatur limit diameter, tetapi tidak membatasi jumlah pohon yang boleh ditebang per hektar. Sist et al. (1998) melaporkan bahwa intensitas pemanenan kayu yang dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 1-17 pohon/ha dan menurut Elias (1995a) dalam Elias (2008) intensitas pemanenan kayu rata-rata di Kalimantan Timur sebesar 8 pohon/ha.

Penelitian mengenai kerusakan tegakan tinggal dengan intensitas penebangan rendah saat ini masih jarang dilakukan pada perusahaan hutan alam di Indonesia. Selama ini, bentuk plot yang digunakan dalam penelitian kerusakan tegakan tinggal adalah bentuk plot bujursangkar, namun plot ini tidak bisa mencakup seluruh kerusakan maupun keterbukaan areal yang terjadi (under estimate), sehingga digunakan bentuk plot lainnya yaitu plot lingkaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dengan intensitas rendah dalam sistem silvikultur TPTI perlu dilakukan.

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tipe-tipe kerusakan tegakan tinggal tingkat tiang dan pohon akibat penebangan intensitas rendah.

2. Menghitung tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan intensitas rendah.

2

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dengan intensitas rendah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem TPTI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi kepentingan penelitian lainnya yang berhubungan dengan bidang pemanenan hutan.

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di petak D.1 dan petak E.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2013 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), PT. Sari Bumi Kusuma, Provinsi Kalimantan Tengah.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah phiband, haga Hypsometer, clinometer, tali rafia, tali tambang, patok, GPS, kompas, planimeter, alat tulis dan tallysheet, software microsoft word dan mirosoft excel, dan kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tegakan hutan alam, cat, dan label.

Prosedur Penelitian

Intensitas penebangan

Jumlah pohon yang ditebang sebanyak 1 pohon/plot. Intensitas penebangan ini termasuk kategori intensitas rendah. Budiarta (2001) mengklasifikasikan intensitas penebangan dalam petak ukur permanen (PUP) sebagai berikut:

1. Rendah dengan asumsi pohon ditebang dalam PUP ≤ 5 pohon/ha 2. Sedang dengan asumsi pohon ditebang dalam PUP 6-9 pohon/ha 3. Tinggi dengan asumsi pohon ditebang dalam PUP ≥ 10 pohon/ha

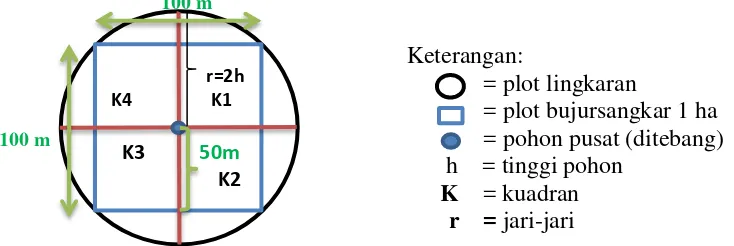

Bentuk plot

Bentuk plot yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas plot lingkaran dengan jari jari dua kali tinggi total pohon yang ditebang dan plot bujursangkar seluas 1 ha. Bentuk dan ukuran plot lingkaran ini diadopsi dari zona berbahaya pada kegiatan penebangan. Bentuk plot kedua (bujursangkar) adalah plot yang selama ini digunakan dalam penelitian tentang kerusakan tegakan.

3

tinggi total. Kedua bentuk plot tersebut dibuat dengan pohon pusat yang sama. Bentuk plot contoh disajikan pada Gambar 1.

100 m

Keterangan:

= plot lingkara = plot lingkaran

= plot bujursangkar 1 ha 100 m = pohon pusat (ditebang)

100 m h = tinggi pohon

K = kuadran

r = jari-jari

Gambar 1 Bentuk plot lingkaran dan bujursangkar

Jumlah plot

Jumlah pohon yang digunakan sebagai sampel ditentukan sebanyak 9 pohon. Pohon contoh diambil dari data Laporan Hasil Cruising (LHC) petak tebang yang sedang dikerjakan. Jumlah pohon contoh terdiri atas 3 pohon pada kelas diameter kecil, 3 pohon kelas diameter sedang, dan 3 pohon kelas diameter besar.

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

ITSP dilakukan pada plot lingkaran dan plot bujursangkar yang telah dibuat. Kedua plot dibagi menjadi empat kuadran yang sama besar. Selanjutnya, di masing-masing kuadran dilakukan sensus tingkat tiang dan pohon. Data yang dikumpulkan adalah jenis pohon dan diamater (Dbh). Penghitungan tiang dan pohon pada plot lingkaran dilakukan dengan metode jalur dengan lebar ±20 meter dari titik pusat ke arah batas plot. Setelah ITSP, penebangan dilakukan pada pohon pusat sesuai arah rebah yang ditentukan oleh regu tebang.

Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)

ITT bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan yang terjadi akibat penebangan pohon pusat di plot contoh. Metode yang digunakan adalah mengamati dan mencatat pohon-pohon yang rusak di sekitar pohon yang ditebang. Kegiatan yang dilakukan pada ITT yaitu:

a. Mengidentifikasi jenis tiang dan pohon yang rusak pada setiap plot b. Menghitung jumlah tiang dan pohon yang rusak pada setiap plot c. Mengukur diameter tiang dan pohon yang rusak pada setiap plot

d. Mengidentifikasi jenis kerusakan (rusak tajuk, luka batang, patah batang, pecah batang, roboh, miring, dan rusak banir).

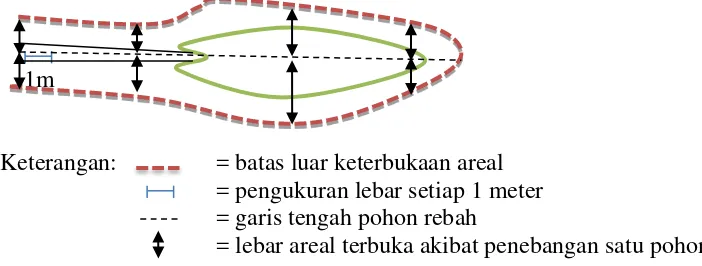

Tingkat keterbukaan areal akibat penebangan

4

dampak. Pada setiap jarak 1 meter, selanjutnya diukur lebar areal terbuka di sebelah kanan dan kiri. Cara pengukuran areal terbuka disajikan pada Gambar 2.

1m

Keterangan: = batas luar keterbukaan areal = pengukuran lebar setiap 1 meter = garis tengah pohon rebah

= lebar areal terbuka akibat penebangan satu pohon

Gambar 2 Pengukuran luas keterbukaan areal akibat penebangan

Analisis Data

Kerusakan tegakan tinggal

Kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon dapat dihitung dengan rumus: Kp = Kr x 100%

Ka

Kt = Kr x 100%

Ka

Keterangan:

Kp = tingkat kerusakan pohon (%) Kt = tingkat kerusakan tiang (%)

Kr = jumlah tiang/pohon yang mengalami kerusakan dalam plot pengukuran (pohon/plot)

Ka = jumlah tiang/pohon sebelum penebangan dalam plot pengukuran (pohon/plot)

Keterbukaan areal akibat penebangan

Keterbukaan areal hutan akibat penebangan dihitung dengan rumus: K = Lt x 100%

Lo Keterangan:

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Plot Contoh

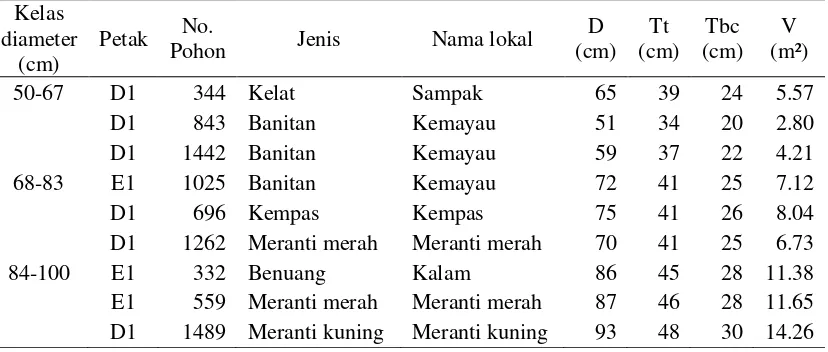

Plot contoh diambil pada areal hutan dengan sistem silvikultur TPTI. Berdasarkan data LHC dipetak contoh diperoleh bahwa kelas diameter pohon yang ditebang adalah 50-67 cm untuk kelas diameter kecil, 68-83 cm untuk kelas diameter sedang, dan 84-100 cm untuk kelas diameter besar. Data pohon contoh pada masing-masing kelas diameter disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data pohon pusat pada masing-masing kelas diameter

Kelas

Pembuatan plot lingkaran dilapangan cukup mudah dan sederhana. Setelah pusat plot ditetapkan, batas plot dicek dengan tali sepanjang jari-jari lingkaran sesuai dengan luas plot yang dipilih. Dalam prakteknya, pengecekan hanya diperlukan bila ada pohon-pohon yang terletak di sekitar batas petak ukur (Simon 1996 dalam Pradata 2012). Bentuk plot bujursangkar lebih mudah dibuat dilapangan daripada plot lingkaran, namun plot bujursangkar tidak mencakup semua hasil kerusakan dan keterbukaan yang terjadi (under estimate). Ukuran dan bentuk plot lingkaran dapat mencakup keseluruhan kerusakan tegakan tinggal yang terjadi sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan teliti.

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa kelerengan pada plot contoh berkisar 26.2% - 48.67%. Kemiringan rata-rata plot contoh adalah 35%. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980, kemiringan lapangan dilokasi penelitian ini termasuk pada kategori kelas lereng 4 (curam).

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

6

Tabel 2 Jumlah tiang dan pohon pada plot lingkaran dan bujursangkar

No Plot Luas plot rata-rata (ha)

Tingkat

pertumbuhan pohon Jumlah (n/ha) 1 Lingkaran 2.17 Tiang 265

Pohon 133

2 Bujursangkar 1 Tiang 291

Pohon 150

Berdasarkan hasil kegiatan ITSP diketahui bahwa jumlah pohon rata-rata

pada plot lingkaran dengan diameter ≥ 10 cm sebanyak 398 pohon/ha terdiri atas

tiang 265 tiang/ha dan 133 pohon/ha. Pada plot bujursangkar diperoleh juga jumlah rata-rata tiang dan pohon tiap plot adalah 441 pohon/ha dimana jumlah tiang dan pohon masing-masing sebanyak 291 tiang/ha dan 150 pohon/ha. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Muhdi (2001) yang melaporkan bahwa jumlah pohon pada petak pemanenan kayu konvensional dan RITH untuk tingkat tiang dan pohon pada masing-masing petak adalah 408 pohon/ha dan 432 pohon/ha.

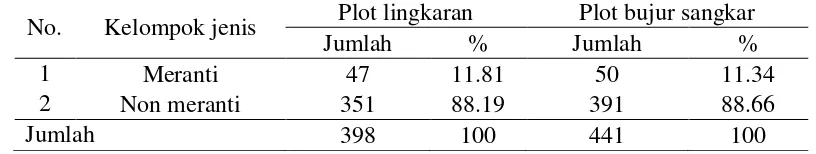

Berdasarkan tipe hutannya areal hutan IUPHHK PT Sari Bumi Kusuma termasuk ke dalam tipe Hutan Tropika Basah dengan komposisi jenis didominasi oleh Dipterocarpaceae. Jenis-jenis kayu hasil ITSP yang terdapat dalam plot contoh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah pohon berdasarkan jenis kayu pada plot lingkaran dan bujursangkar (n/ha)

7

Tipe Kerusakan Tegakan Tinggal

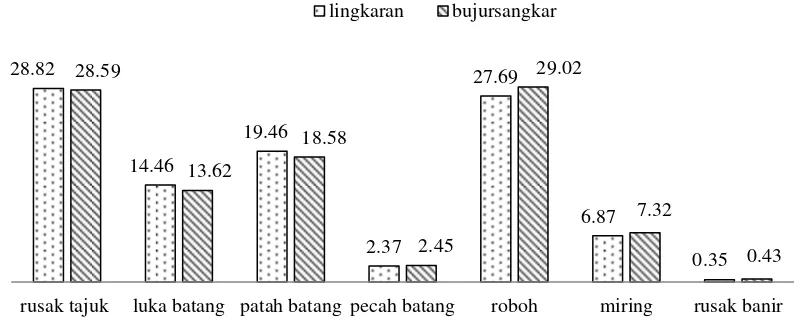

Kerusakan tegakan tinggal adalah kerusakan/luka yang terjadi pada bagian-bagian pohon dalam strata-strata tajuk tegakan tinggal, yang sebenarnya tidak termasuk dalam rencana untuk dipanen hasilnya pada waktu pemanenan kayu (Elias 2008). Kegiatan penebangan menimbulkan kerusakan tegakan tinggal seperti rusak tajuk, luka batang, patah batang, pecah batang, roboh, miring, dan rusak banir (Sastrodimedjo dan Simarmata 1978 dalam Sukanda 1995). Persentase tipe kerusakan yang terjadi pada plot penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Persentase tipe kerusakan pada plot lingkaran

Tipe kerusakan yang mendominasi pada plot lingkaran adalah rusak tajuk 28.82%, roboh 27.69% dan patah batang 19.46% dan paling rendah adalah rusak banir sebesar 0.35%. Pada plot bujursangkar, tipe kerusakan paling besar adalah roboh sebesar 29.02%, kemudian rusak tajuk sebesar 28.59%, dan tipe kerusakan terendah adalah rusak banir sebesar 0.43%. Menurut Elias et al. (1993) dalam Elias (2008) tipe kerusakan yang paling umum yang disebabkan penebangan adalah rusak tajuk dan patah batang yang terjadi karena tertimpa pohon yang roboh.

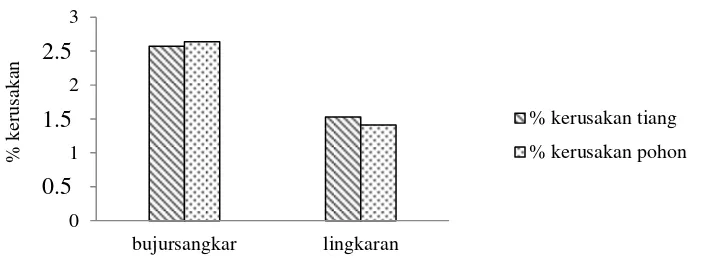

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan tegakan tinggal adalah intensitas penebangan, teknik penebangan dan penentuan arah rebah, sebaran pohon tebangan jenis komersil, tanaman perambat yang melilit, dan sistem pemanenan. Penebangan satu pohon pada plot lingkaran menyebabkan kerusakan tegakan tinggal tingkat tiang sebanyak 4 tiang/ha (1.53%), sedangkan jumlah pohon yang rusak sebanyak 2 pohon/ha (1.41%). Pada plot bujursangkar diperoleh kerusakan tingkat tiang dan pohon masing-masing sebanyak 7 tiang/ha (2.25%) dan 4 pohon/ha (2.67%). Kerusakan pada plot lingkaran dan bujursangkar disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

28.82

rusak tajuk luka batang patah batang pecah batang roboh miring rusak banir

8

Tabel 4 Rata - rata kerusakan tegakan tinggal plot lingkaran

No

Tabel 5 Rata – rata kerusakan tegakan tinggal plot bujursangkar

No

Tingkat kerusakan yang diperoleh pada plot lingkaran tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Pradata (2012) melaporkan bahwa tingkat

kerusakan tegakan tinggal pohon berdiameter ≥ 10 cm akibat penebangan satu

pohon per plot di PT. MAM adalah 2.33% pada tiang dan 1.81% pada pohon. Pada penelitian ini diperoleh tingkat kerusakan untuk tiang sebesar 1.53% dan untuk pohon sebesar 1.41%. Elias (2002) memperoleh hasil yang lebih besar, yaitu sebesar 23.68%. Perbedaan ini disebabkan diantaranya oleh kerapatan tegakan dan kondisi areal.

Hasil penelitian Muhdi dan Hanafiah (2007) di PT. Suka Jaya Makmur Kalimantan Barat menunjukkan bahwa 1 pohon ditebang merusak 4.28 pohon. Selain itu, Nasution (2009) melaporkan bahwa robohnya satu batang pohon menyebabkan kerusakan sebanyak 6.46 batang pohon lainnya. Tingkat kerusakan yang terjadi pada plot bujursangkar tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gambar 4 menunjukkan persentase perbandingan kerusakan pada plot lingkaran dan bujursangkar.

9

Persentase tingkat kerusakan pada plot lingkaran berbeda dengan plot bujursangkar. Hal ini dikarenakan terdapat empat plot yang pohon pusatnya menimbulkan kerusakan hingga melebihi batas dari plot bujur sangkar yaitu plot 1025, 696, 559, dan 1489. Selain itu, luas kedua plot berbeda, yang mana plot lingkaran lebih luas daripada plot bujursangkar, sehingga jumlah pohon pada setiap plot juga berbeda.

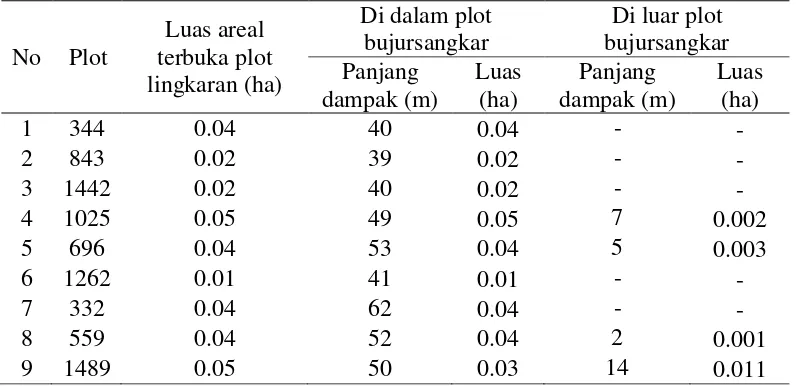

Keterbukaan Areal

Luas areal yang terbuka akibat penebangan merupakan luasan daerah yang terbuka akibat penebangan pohon berikut rebahnya vegetasi lain akibat tertimpa pohon yang tumbang. Selain kerusakan tegakan, kegiatan pemanenan juga menyebabkan keterbukaan areal akibat penebangan pohon. Besarnya keterbukaan areal akibat penebangan pohon dengan intensitas rendah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perbedaan luas keterbukaan areal pada plot lingkaran dan bujursangkar

10

Tabel 7 Luas areal terbuka akibat penebangan intensitas rendah

No Plot

Besarnya keterbukaan areal rata-rata akibat penebangan satu pohon per plot pada plot lingkaran adalah 338.22 m² atau 0.03 ha. Luas areal terbuka paling tinggi sebesar 498.4 m² atau 0.05 ha, sedangkan keterbukaan paling rendah seluas 134.8 m² atau 0,01 ha. Keterbukaan areal rata-rata pada plot bujursangkar 318.70 m² atau 0.03 ha. Wiradinata dan Widarmana (1980) yang mengutip pendapat Dawkins (1959), mengemukakan bahwa setiap penebangan satu pohon besar di hutan tropika basah akan merusak paling sedikit 0.02 ha (2%) pada vegetasi sekelilingnya. Hasil penelitian memperoleh hasil yang hampir sama, yaitu sebesar 0.03 ha (1.56%) dan 0.03 (3.29%).

Persentase keterbukaan areal rata-rata pada plot lingkaran sebesar 1.56% dan pada plot bujur sangkar sebesar 3.19%. Nasution (2009) memperoleh angka keterbukaan sebesar 196.85 m²/phn atau 1.96% dan Muhdi (2001) sebesar 1.85 %. Tingkat keterbukaan lantai hutan akan semakin besar dengan semakin meningkatnya intensitas penebangan. Menurut Sularso (1996) beberapa faktor yang mempengaruhi luasnya keterbukaan tanah akibat pemanenan kayu adalah kerapatan tegakan, kemiringan lereng, intensitas pemanenan kayu serta teknik pemanenan kayu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tipe kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan 1 pohon per plot pada plot lingkaran dan plot bujursangkar didominasi oleh rusak tajuk, roboh, dan patah batang, sedangkan tipe kerusakan terendah adalah rusak banir. Besarnya rata-rata kerusakan tingkat tiang pada plot lingkaran adalah 4 tiang/ha (1.53%) dan untuk pohon yang rusak sebanyak 2 pohon/ha (1.41%). Pada plot bujursangkar diperoleh kerusakan tingkat tiang dan pohon masing-masing sebesar 7 tiang/ha (2.25%) dan 4 pohon/ha (2.67%). Besarnya keterbukaan areal rata-rata pada plot lingkaran adalah 338.22 m² (0.03 ha) dan pada plot bujursangkar sebesar 318.70 m² (0.03 ha).

Saran

11

2. Perlu adanya batasan jumlah pohon yang ditebang per hektarnya dan adanya batasan persentase kerusakan tegakan tinggal yang diizinkan pada kegiatan pemanenan kayu.

3. Perlu penelitian lanjutan tentang kerusakan tegakan tinggal tingkat semai dan pancang.

4. Perlu penelitian kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan intensitas rendah pada sistem silvikultur yang lain, misalnya Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

DAFTAR PUSTAKA

Budiarta S. 2001. Pengamatan tegakan tinggal setelah penebangan Di PT. Inhutani II, Sub Malinau, Kalimantan Timur [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Elias. 2002. Rasionalisasi kegiatan logging dan kondisi minimum struktur tegakan yang boleh ditebang dalam pengelolaan hutan alam tropika di Indonesia. J Teknol Hasil Hutan. 15 (1): 34-47.

Elias. 2008. Pembukaan Wilayah Hutan. Bogor (ID): IPB Pr.

Muhdi. 2001. Studi kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu dengan teknik pemanenan kayu berdampak rendah dan konvensional di hutan alam (Studi Kasus Di Areal PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Muhdi, Hanafiah DS. 2007. Dampak Pemanenan Kayu Berdampak Rendah Terhadap Kerusakan Tegakan Tinggal Di Hutan Alam (Studi Kasus Di Areal PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat). JIPI. 9 (1): 32-39

Nasution AK. 2009. Keterbukaan areal dan kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan (studi kasus Di PT. Austral Byna, Kalimantan Tengah) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Pradata AA. 2012. Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pohon di PT. Mamberamo Alasmandiri, Provinsi Papua [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Sist P, Nolanb T, Bertaultc JB, Dykstrad D. 1998. Harvesting intensity versus sustainability in Indonesia. Forest Ecology And Management. 108: 251-260 Sukanda. 1995. Penentuan faktor eksploitasi limbah kayu dan kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu dengan sistem tebang pilih tanam indonesia (TPTI) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Sularso N. 1996. Analisis kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu terkendali dan konvensional pada sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.

12

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tuban pada tanggal 9 Oktober 1991 dari ayah Kasuri dan ibu Juwatik. Penulis adalah putri pertama dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Bojonegoro dan pada tahun yang sama penulias lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah menjadi asistan praktikum pemanenan hutan pada tahun ajaran 2012/2013. Penulis juga aktif di Rimbawan Pecinta Alam (RIMPALA) Fakultas Kehutanan sebagai Sekretaris II pada tahun 2010, ketua divisi Olahraga Alam Bebas (OAB) pada tahun 2011, Komisi Disiplin Rimpala pada tahun 2012, dan anggota divisi Logistik pada tahun 2013. Selain itu, penulis juga pernah aktif di Forest Management Student Club (FMSC) sebagai anggota Keprofesian pada tahun 2011 dan anggota divisi Pengembangan Sumberdaya Masyarakat (PSDM) pada tahun 2012. Penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) pada tahun 2011 di Cagar Alam Gunung Papandayan – Sancang Timur Jawa Barat, Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) tahun 2012 di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW), dan Praktek Kerja Lapang (PKL) pada bulan Maret-Mei 2013 di IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah.

Penulis juga aktif mengikuti lomba tingkat mahasiswa. Prestasi yang diraih oleh penulis adalah Juara 1 Lomba Lari Estafet Putri Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) tahun 2010, Juara 2 Lomba Lari Maraton Putri TPB CUP 2010, dan Juara 1 Lomba Lari Estafet Putri OMI tahun 2012.