TINGKAT KERUSAKAN DAN KETERBUKAAN AREAL AKIBAT

PENYARADAN KAYU DI HUTAN ALAM DATARAN RENDAH

TANAH KERING

REINALDO SAPOLENGGU

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Tingkat Kerusakan dan Keterbukaan Areal Akibat Penyaradan Kayu di Hutan Alam Dataran Rendah Tanah Kering adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2014

ABSTRAK

REINALDO SAPOLENGGU. Tingkat Kerusakan dan Keterbukaan Areal Akibat Penyaradan Kayu di Hutan Alam Dataran Rendah Tanah Kering. Dibimbing oleh UJANG SUWARNA.

Dalam tahapan-tahapan pemanenan hutan, kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan adalah kegiatan penyaradan. Bentuk kerusakan akibat penyaradan, yaitu: kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kerusakan akibat kegiatan penyaradan dan mengetahui luas areal yang terbuka akibat penyaradan. Metode pengukuran berupa pengukuran pada tingkat tiang dan pohon sebelum dan setelah penyaradan di 10 plot contoh penelitian seluas 1 ha. Persentase kerusakan populasi akibat penyaradan sebesar 17.28% atau sebesar 75 pohon/ha. Hasil penelitian pada kategori tingkat keparahan pada rusak ringan sebesar 6%, rusak sedang sebesar 3.7% dan rusak ringan berat sebesar 90.3%. Keterbukaan areal yang terjadi akibat penyaradan sebesar 12.55% dengan luas rata-rata sebesar 1255.41 m² atau 0.12 ha/plot dengan panjang rata-rata-rata-rata 235 m/ha. Sedangkan panjang rata-rata keterbukaan areal akibat penyaradan per-hm sebesar 2.35 hm/ha dengan rata-rata kerusakan pohon sebesar 32 pohon/hm.

Kata kunci: kerusakan tegakan tinggal, keterbukaan areal, tingkat kerusakan.

ABSTRACT

REINALDO SAPOLENGGU. Residual Stand Damage and the Openness of Area Causedby Timber Harvesting in Dry Low Land Natural Forest. Supervised by UJANG SUWARNA.

With in the stages of forest harvesting, the activity with the most negative impact on the environment is skidding. The types of damage skidding are residual stand damage and the openness of the area. This research is aimed to get information of the damage level of skidding activities in dry low land natural forest and to know the openness area caused by skidding. The method in this research was to measure the damage of the stand of pole and tree level before and after skidding in 10 sample plots which 1 hectare in each plot, percentage of damaged population caused by skidding was 17.28% or 75 trees/ha. The results of this study shows the percentage of minor damage of 6%, moderate damage of 3.7%, and severe damage of 90.3%. The openness of the area damaged by skidding was 12.55% within average basal area was 1255.41 m2 or 0.12 ha/plot and the average length was 235 m/ha. Whereas, the average length of the openness of the area caused by skidding was 2.35 hm-hectare within average stands damage was 32 trees/hm.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

TINGKAT KERUSAKAN DAN KETERBUKAAN AREAL AKIBAT

PENYARADAN KAYU DI HUTAN ALAM DATARAN RENDAH

TANAH KERING

REINALDO SAPOLENGGU

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Tingkat Kerusakan dan Keterbukaan Areal Akibat Penyaradan Kayu di Hutan Alam Dataran Rendah Tanah Kering

Nama : Reinaldo Sapolenggu

NIM : E14100143

Disetujui oleh

Dr Ujang Suwarna, SHut MScFTrop Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MScFTrop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dengan judul “Tingkat Kerusakan dan Keterbukaan Areal Akibat Penyaradan Kayu di Hutan Alam Dataran Rendah Tanah Kering”. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr Ujang Suwarna, S Hut MSc FTrop selaku Dosen Pembimbing dan saya juga mengucapkan banyak terimah kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Sapolenggu dan Ibunda RM. Dongoran serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu apabila dalam skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, semoga dapat dimaklumi dan menjadi masukan bagi penulis untuk penyempurnaannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bogor, November 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat Penelitian 2

Alat dan Bahan 2

Metode Pengumpulan Data 2

Prosedur Analisis Data 2

Pengolahan dan Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 6

Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan Penyaradan 8

Keterbukaan Areal Akibat Kegiatan Penyaradan 13

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 16

DAFTAR PUSTAKA 16

LAMPIRAN 18

DAFTAR TABEL

1 Jenis tanah areal kerja PT Dasa Intiga 6

2 Luas areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga berdasarkan kelas lereng 7 3 Kondisi kerapatan sediaan tegakan keseluruhan berdasarkan

kelompok jenis dan kelas diameter 8

4 Kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan 8 5 Kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan pohon per-hm 9 6 Bentuk kerusakan dan jumlah tiang dan pohon yang rusak

pada setiap plot penelitian akibat penyaradan 10 7 Tipe kerusakan tegakan tinggal dari total tiang dan pohon yang

rusak akibat penyaradan 11

8 Keterbukaan areal akibat penyaradan dengan teknik konvensional 14

DAFTAR GAMBAR

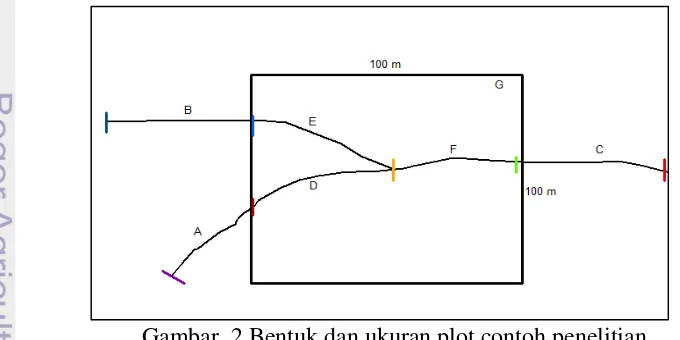

1 Peta jalan sarad dan plot contoh penelitian di petak BJ 21 3

2 Bentuk dan ukuran plot contoh penelitian 3

3 Pengukuran keterbukaan bekas jalan sarad dan jalan angkutan 6 4 Persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal

akibat penyaradan dan penebangan pada tingkat tiang dan pohon. 13

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Manfaat hutan diantaranya adalah berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa, sebagai penyimpan karbon, sumber keanekaragaman jenis dan genetik, pengatur tata air, habitat satwa, fungsi estetika serta stabilator iklim. Untuk itu, hutan harus dikelola secara lestari agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kegiatan pemanenan hutan merupakan tahapan dari pengelolaan hutan yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan sosial dan ekonomi, namun disisi lain juga berdampak negatif pada lingkungan. Dampak negatif inilah yang dapat menyebabkan hutan Indonesia mengalami degradasi, baik dari luasan, keterbukaan areal hutan, dan kualitas hutan tersebut. Dalam tahapan-tahapan pemanenan hutan, kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan adalah kegiatan penyaradan. Hal ini dikarenakan pada umumnya IUPHHK-HA di Indonesia menggunakan bulldozer sebagai alat saradnya.

Penyaradan menggunakan bulldozer dapat menyebabkan menurunnya kualitas tanah sehingga menyebabkan erosi, kepadatan tanah, keterbukaan tanah, dan merusak tegakan tinggal setelah pemanenan. Manuver bulldozer ketika menyarad pohon yang ditebang dapat menabrak atau menggusur pohon-pohon yang masih berdiri sehingga menimbulkan kerusakan tegakan tinggal yang cukup besar Thaib (1985).

Penyaradan yang dilakukan pada intensitas penebangan yang berbeda akan menyebabkan kerusakan yang berbeda. Intensitas penebangan dan penyaradan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pemanenan hutan. Menurut Elias (1998) agar kerusakan akibat penebangan dan penyaradan kayu dapat ditekan serendah mungkin, maka diperlukan sinkronasi antara jaringan jalan sarad, arah penyaradan dan arah rebah pohon. Arah rebah pohon yang terbaik untuk kelancaran penyaradan adalah yang berbentuk pola sirip ikan terhadap arah penyaradan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan kaidah RIL dalam kegiatan penyaradan yang dilakukan oleh perusahaan, diperlukan adanya penelitian mengenai penilaian efektifitas kegiatan penyaradan, dan mengetahui keterbukaan areal hutan yang diakibatkan oleh kegiatan penyaradan.

Tujuan Penelitian

2

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan pelaksanaan sistem penyaradan yang telah diterapkan, sehingga dapat mengurangi resiko areal yang terbuka diperusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi rujukan bagi kepentingan penelitian lainnya terutama di bidang kehutanan.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2014 di areal konsesi IUPHHK-HA PT Dasa Intiga Kalimantan Tengah. Pengolahan data dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2014.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator, pita ukur, Global Positioning System (GPS), kamera, tally sheet, software untuk mengolah data seperti Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, dan aplikasi pengelolahan citradan pemetaan ArcGIS Ver 9.3.

Pengumpulan Data di Lapangan

Tahapan pengumpulan data dilapangan adalah sebagai berikut: 1. Menentukan plot contoh penelitian

3

Gambar 1 Peta jalan sarad penelitian di petak BJ21

Peubah yang diukur adalah jumlah tiang dan pohon yang akan rusak setelah dilalui bulldozer pada saat kegiatan penyaradan. Kemudian pohon yang akan rusak tersebut diukur diameter dan tinggi bebas cabang, sehingga diketahui volume kayu yang akan rusak. Pengukuran keterbukaan areal hutan akibat penyaradan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar jalan sarad dan juga tracking menggunakan alat GPS sepanjang jalan sarad.

2. Pengukuran pohon di sepanjang jalan sarad

Pengukuran pohon di sepanjang jalan sarad dilakukan pada plot contoh yang berukuran 100 m x 100 m (1 ha). Kemudian dilakukan sensus tingkat tiang dan pohon. Data yang dikumpulkan adalah jenis pohon, diamater, dan tinggi bebas cabang (Tbc). Setelah dilakukan sensus di plot contoh penelitian, selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan variabel data yang sama pada pohon di sepanjang jalan sarad yang akan dilalui bulldozer.

Gambar 2 Bentuk dan ukuran plot contoh penelitian

4

bagian D, E, F, dan G. Sedangkan pada bagian A, B, C, D, E, dan F adalah mengukur panjang jalan sarad per-hm.

3. Pengukuran kerusakan pohon sesudah penyaradan

Pengukuran kerusakan pohon sesudah penyaradan bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan yang terjadi akibat penyaradan pada plot contoh penelitian. Metode yang digunakan adalah mengamati dan mencatat pohon yang rusak dikiri-kanan jalan sarad. Kegiatan yang dilakukan adalah: a. Mengidentifikasi jenis tiang dan pohon yang rusak pada setiap plot contoh

penelitian

b. Menghitung jumlah tiang dan pohon rusak pada kiri-kanan jalan sarad pada plot contoh penelitian

c. Mengukur diameter tiang dan pohon yang rusak pada kiri-kanan jalan sarad pada plot contoh penelitian

d. Mengidentifikasi jenis kerusakan (rusak tajuk, luka batang, patah batang, pecah batang, roboh, miring, dan rusak banir).

4. Keterbukaan areal hutan akibat penyaradan

Luas areal terbuka akibat penyaradan adalah luas areal terbuka akibat jalan yang dilalui oleh bulldozer atau bekas lintasan batang kayu yang disarad. Lokasi pengamatan adalah pada petak areal kerja berukuran 100 m x 100 m atau seluas 1 ha dipetak BJ21. Perhitungan dilakukan pada seluruh daerah yang permukaan tanahnya terbuka akibat penyaradan dan tempat pengumpulan kayu (TPn). Setelah itu akan didapatkan luasan daerah yang terbuka dengan satuan luas meter persegi (m2) dan kemudian setelah dilakukan perhitungan maka akan didapatkan luasan daerah yang terbuka per hektometer. Luas areal yang terbuka akibat penyaradan dapat ditentukan dengan mengukur panjang dan lebar jalan sarad. Perhitungan jalan sarad dapat dilakukan dengan tracking di sepanjang jalan sarad dengan bantuan GPS. Kemudian mengolah data dari GPS menggunakan software ArcGIS Ver 9.3 dan Microsoft Excel 2010. Lebar jalan sarad yang diukur tiap trayek jalan sarad menggunakan pita ukur pada interval jarak 20 m lalu dirata-ratakan. Setelah mendapatkan nilai panjang jalan sarad dan rata-rata lebar jalan sarad akan didapatkan luasan daerah yang terbuka dengan satuan luas meter persegi (m2). Setelah mendapatkan luas keterbukaan areal akibat jalan sarad, selanjutnya dijumlahkan untuk mengetahui total luas keterbukaan areal akibat penyaradan.

Pengolahan dan Analisis Data

Kerusakan tegakan tinggal

Untuk menghitung kerusakan tegakan tinggal dan kerusakan akibat penyaradan kayu digunakan rumus Sukanda (1995).

K=

5 Keterangan:

K= tingkat kerusakan tegakan tinggal (%).

R= jumlah pohon yang berdampak diatas 10 cm yang mengalami kerusakan (pohon/ha).

P= pohon yang berdiameter 10 cm up sebelum penebangan atau kerapatan tegakan (pohon/ha).

Q= jumlah pohon yang ditebang berdiameter lebih dari 40 cm (pohon/ha). Untuk menghitung volume pohon itu sendiri menggunakan rumus:

V= ¼ π (D)2× ×

Menghitung jumlah pohon yang rusak berdasarkan tipe kerusakanya

Tipe kerusakan menurut Elias (2012) terdiri dari pohon rebah dan batang patah, rusak tajuk, luka batang, rusak banir, dan rusak akar. Persentase tipe kerusakan tegakan tinggal dihitung menggunakan rumus:

� � % = � � � � %

Keterangan :

Persentase tipe kerusakan A (%).

Jumlah pohon rusak pada tipe A (pohon/ha). Jumlah seluruh pohon rusak (pohon/ha).

Luas keterbukaan areal akibat penyaradan

6

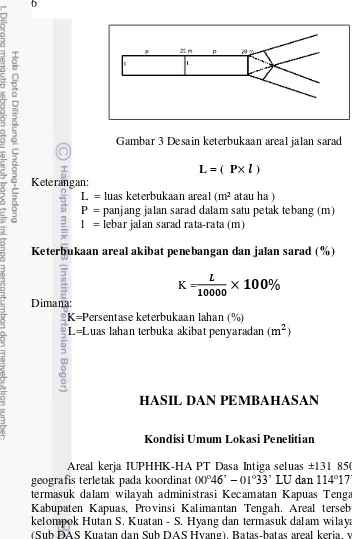

Gambar 3 Desain keterbukaan areal jalan sarad

L = ( P× )

Keterangan:

L = luas keterbukaan areal (m² atau ha )

P = panjang jalan sarad dalam satu petak tebang (m) l = lebar jalan sarad rata-rata (m)

Keterbukaan areal akibat penebangan dan jalan sarad (%)

K = �

×

%

Dimana:

K=Persentase keterbukaan lahan (%)

L=Luas lahan terbuka akibat penyaradan (�2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Areal kerja IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas ±131 850 Ha dan secara geografis terletak pada koordinat 00o46’ – 01o33’ LU dan 114o17’ – 114o39’ BT, termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas Tengah dan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Areal tersebut berada pada kelompok Hutan S. Kuatan - S. Hyang dan termasuk dalam wilayah DAS Kapuas (Sub DAS Kuatan dan Sub DAS Hyang). Batas-batas areal kerja, yaitu:

1. Utara : IUPHHK-HA PT Pandu Jaya Gemilang Agung 2. Selatan : Eks IUPHHK-HA PT Batarung

3. Timur : IUPHHK-HA PT Bina Multi Alam Lestari, IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Lestari, IUPHHK-HA PT Tinggang Karya Mandiri dan IUPHHK-HT PT Perintis Adiwarna

4. Barat : Hutan Lindung

Jenis tanah

7 Berdasarkan jenisnya, tanah di wilayah ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis ordo, yaitu podsolik merah kuning dan podsol. Secara rinci luasan setiap jenis tanah dalam areal disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jenis tanah areal kerja PT Dasa Intiga

No Klasifikasi Tanah Luas

Ha %

1 Podsolik Merah Kuning 102 013 77.4

2 Podsol 29 837 22.6

Jumlah 131 850 100.0

Sumber : Peta Tanah skala 1 : 500 000 (PT Dasa Intiga 2013)

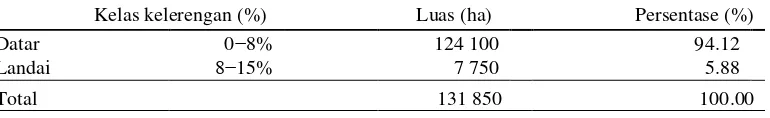

Topografi

Topografi areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga dengan skala 1 : 200 000 (PT Dasa Intiga 2013), memiliki bentuk wilayah datar dan landai dengan ketinggian tempat berkisar antara 25−125 m dari permukaan laut dimana hampir 94.12% atau dengan luasan 124 100 ha merupakan areal yang memiliki kelerengan (0−8%) atau datar, dan 5.87% atau luasan 7 750 ha adalah memeliki kelerengan (8−15%) atau dengan medan landai.

Tabel 2 Luas areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga berdasarkan kelas lereng

Kelas kelerengan (%) Luas (ha) Persentase (%)

Datar 0−8% 124 100 94.12

Landai 8−15% 7 750 5.88

Total 131 850 100.00

Sumber : Peta Topongrafi skala 1: 200 000 (PT Dasa Intiga 2013)

Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951), iklim di sekitar areal kerja PT Dasa Intiga termasuk dalam tipe iklim A yakni sangat basah. Data selama 10 tahun (2001-2011) yang tercatat di stasiun Meteorologi dan Geofisika Kuala Kapuas menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2 183 mm dengan jumlah hari hujan 144 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulanan adalah 182 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 12 hari. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Februari sedangkan bulan terkering adalah bulan Juni.

Keadaan hutan

8

Tabel 3 Kondisi kerapatan sediaan tegakan keseluruhan berdasarkan kelompok jenis dan kelas diameter

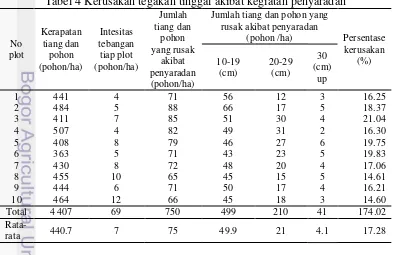

Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan Penyaradan

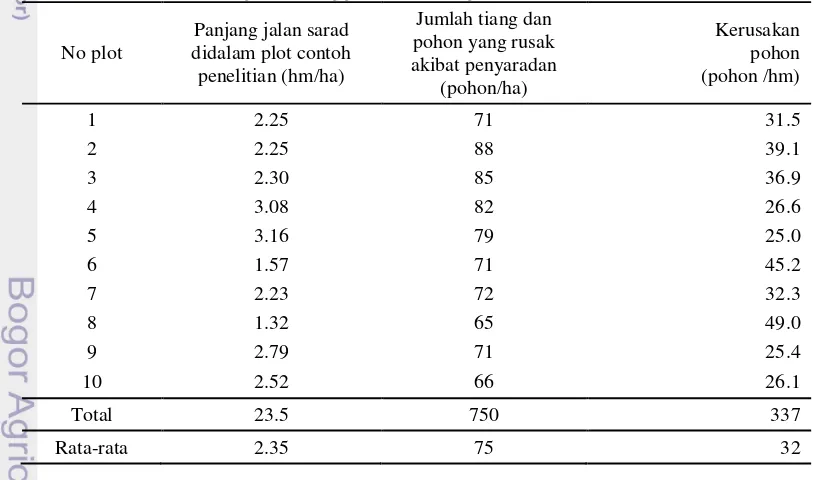

Penyaradan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan tegakan tinggal pada kegiatan pemanenan kayu selain penebangan. Kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan berasal dari pohon yang mengalami kerusakan ketika pembuatan jalan sarad atau proses penyaradan kayu dari tunggak menuju TPn. Semakin luas keterbukaan areal yang terjadi akibat proses penyaradan, maka akan menyebabkan semakin banyak tegakan tinggal yang mengalami kerusakan Sitanggang (2011). Hasil perhitungan kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, kerusakan tegakan tinggal pada tingkat tiang merupakan kerusakan terbesar dibandingkan pada tingkat pohon. Kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan terjadi pada tingkat tiang dengan rata-rata kerusakan sebesar 49.9 pohon/ha dan rata-rata kerusakan pada tingkat pohon sebesar 25.1 pohon/ha. Rata-rata persentase kerusakan yang terjadi pada tiang dan pohon dalam 10 plot contoh penelitian sebesar 17.28% dengan tingkat kerusakan ringan.

Tabel 4 Kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penyaradan

No

9 Penelitian yang dilakukan oleh Suhartana dan Idris (1996) menunjukkan rata-rata persentase kerusakan tegakan tinggal pada penyaradan sebesar 15.40% sedangkan penelitian Indriyati (2010) menyatakan bahwa rata-rata persentase kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan sebesar 10.27%. Pada penelitian Suhartana dan Idris (1996) rata-rata kerusakan akibat penyaradan jauh lebih besar dibandingkan penelitian di petak BJ21 dan lebih besar dibandingkan dengan penelitian Indriyati (2010). Perbedaan kerusakan tegakan tinggal pada tingkat tiang dan pohon disetiap plot contoh penelitian dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: kondisi iklim, kelerengan lapangan, kerapatan tegakan, intensitas pemanenan, dan faktor lain seperti operator bulldozer yang memiliki pengetahuan terbatas akibat tidak dibekali dengan peta rencana pemanenan yang baik. Selain itu, operator bulldozer juga memiliki pengetahuan berbeda terhadap metode pembuatan jalan sarad dan keterampilan pengoperasian alat.

Bentuk kerusakan yang terjadi akibat penyaradan per-hm umumnya berupa batang roboh, patah batang, pecah batang dan batang miring yang diakibatkan oleh dorongan pisau bulldozer ketika proses pembukaan jalan sarad. Berdasarkan hasil pengukuran, kerusakan tegakan tinggal di 10 plot contoh penelitian dipetak BJ21 dengan total panjang jalan sarad yang diamati sebesar 2.35 hm didapatkan bahwa bulldozer dapat merusak tiang dan pohon dengan rata-rata sebanyak 32 pohon/hm. Menurut penelitian Nasution (2009) rata-rata kerusakan tiang dan pohon sebesar 82.6 pohon/hm dengan total panjang jalan sarad sebesar 15 hm. Pada penelitian Nasution (2009) menunjukkan kerusakan pohon/hm jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian di petak BJ21. Tabel 5 menunjukkan kerusakan akibat penyaradan per-hm.

Tabel 5 Kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penyaradan pohon per-hm

No plot

10

sehingga operator bulldozer perlu membuat jalan sarad dengan topografi yang lebih datar. Besarnya kerusakan juga disebabkan operator bulldozer yang membuka jalan sarad tidak dibekali dengan peta topografi yang mengakibatkan tiang dan pohon lebih banyak rusak terkena gusuran bulldozer dan sapuan dari kayu yang disarad berakibat pada pohon di sekitar jalan sarad ikut roboh dan menimpa pohon di sekitarnya.

Bentuk kerusakan akibat penyaradan

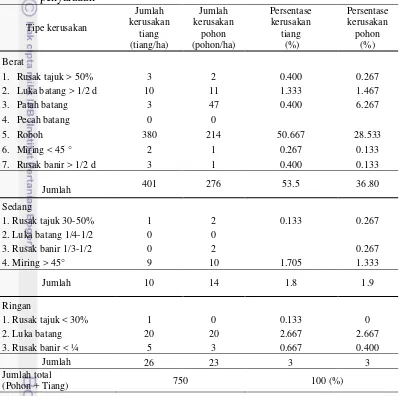

Pada umumnya kegiatan penyaradan kayu mengakibatkan kerusakan terhadap tegakan tinggal. Untuk sistem pemanenan secara mekanis, kerusakan tegakan tinggal terjadi akibat pembuatan jalan sarad. Menurut Elias (2012) ada beberapa tipe kerusakan, yaitu: rusak tajuk, luka batang, pecah batang, patah batang, roboh, condong dan rusak banir dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bentuk kerusakan tegakan tinggal tertinggi akibat penyaradan kayu berupa pohon roboh sebesar 79.20% atau sebanyak 594 pohon/ha. Sedangkan luka batang sebesar 8.13% atau sebanyak 61 pohon/ha dan patah batang sebesar 6.67% atau sebanyak 50 pohon/ha. Pada penelitian Elias et al (1993) kerusakan akibat penyaradan terbesar terjadi pada pohon roboh sebesar 88.32%, luka batang 4.47%, dan patah batang 2.74%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhdi (2003) pohon roboh sebesar 48.48%, patah batang sebesar 21.89%, dan terkelupas kulit 12.65%.

Tabel 6 Bentuk kerusakan dan jumlah tiang dan pohon yang rusak pada plot penelitian akibat penyaradan

Tipe kerusakan pohon dengan tingkat kerusakan terbesar adalah pohon roboh. Hal ini disebabkan penyaradan pohon menggunakan kabel slink sering tersangkut pohon lainnya, sehingga pohon yang tersangkut tersebut akan mengalami tarikan yang kuat dan akhirnya roboh. Selain itu, kurangnya keterampilan operator bulldozer dalam proses penyaradan kayu, sehingga banyak pohon rusak di sekitar jalan sarad. Banyaknya pohon yang roboh disebabkan karena operator bulldozer dalam menyarad pohon kurang memperhatikan arah penyaradan,

Bentuk kerusakan

akibat penyaradan

Jumlah pohon setiap plot (pohon/plot)

11 sehingga kerusakan tidak dapat dihindari. Sedangkan kerusakan berupa luka batang disebabkan adanya gesekan dari mata pisau bulldozer pada saat melakukan penyaradan. Selain itu, adanya banir di sekitar jalan sarad menyebabkan gesekan antar pohon sehingga terjadi luka batang atau luka kulit pada pohon sedangkan patah batang disebabkan karena dorongan bulldozer ataupun tertumpuk pada mata pisau bulldozer.

Berdasarkan hasil penelitian Elias et al (1993) dan Muhdi (2003) dengan hasil penelitian di petak BJ21 dapat dibandingkan adanya perbedaan persentase kerusakan tegakan tinggal. Hal ini dikarenakan intensitas penebangan pada setiap plot contoh penelitian sangat berpengaruh terhadap kerusakan pohon di sekitar plot contoh penelitian. Semakin banyak pohon yang dipanen maka kerapatan tegakan semakin tinggi dan kelerengan lahan yang semakin curam, maka akan menyebabkan kerusakan tegakan tinggal di sekitar jalan sarad yang semakin besar. Selain itu, penyaradan yang dilakukan di petak BJ21 menggunakan metode konvensional sehingga operator harus mencari log yang telah ditebang dan berakibat pada jalan sarad yang terbentuk lebih banyak dengan tingkat kerusakan semakin tinggi. Kurangnya koordinasi antara operator chainsaw dan operator bulldozer juga menjadi penyebab semakin besarnya tingkat kerusakan pohon.

Kategori tingkat kerusakan

Kerusakan tegakan tinggal itu sendiri terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Tabel 7 menunjukkan persentase kerusakan tegakan tinggal dari tiga kelas tingkat kerusakan yaitu berat, sedang dan ringan. Kerusakan tegakan tinggal pada tingkat tiang dan pohon dengan kategori berat sebesar 53.5% dan 36.80%, sedang 1.8% dan 1.9%, ringan 3% dan 3%. Persentase kerusakan akibat penyaradan tingkat tiang dan pohon disajikan pada Tabel 7.

Pada bagian penyaradan rusak berat didominasi oleh tipe kerusakan pohon roboh, selanjutnya didominasi oleh patah batang dan luka batang. Penggunaan alat berat seperti bulldozer untuk membuat jalan sarad dan penyaradan kayu menyebabkan kerusakan semakin besar, kerusakan tegakan berupa patah batang, patah tajuk dan condong diakibatkan tertimpanya pohon yang roboh dan terdorong pada saat melakukan penyaradan. Sedangkan untuk rusak sedang dan ringan disebabkan kegiatan penarikan kayu oleh kabel slink sehingga banyak pohon di sekitar jalan sarad tumbang/roboh, dan luka batang. Selain itu juga banyak operator yang bekerja untuk memenuhi target, sehingga memaksa operator untuk bekerja secara cepat. Dengan upah borongan para operator bulldozer berlomba untuk mendapatkan upah yang tinggi, sehingga mengakibatkan daya tarik bulldozer tidak stabil dengan gerakan zig-zag dan senantiasa menabrak pohon yang ada disamping kiri dan kanan jalan. Selain itu juga kerusakan pada kegiatan penyaradan disebabkan karena kurangnya perencanaan terhadap jalan sarad serta arah rebah pohon yang tidak beraturan, sehingga operator bulldozer tidak dapat menghindari kerusakan tegakan tinggal.

12

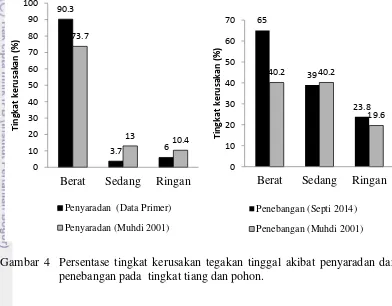

masing-masing sebesar 6.15% dan 13.19%, dan kerusakan ringan masing-masing sebesar 10.56% dan 4.58%. Menurut Muhdi (2001) kerusakan tegakan tinggal pada tingkat tiang dan pohon dengan kategori berat sebesar 73.7%, sedang sebesar 13.0% dan kerusakan ringan sebesar 10.4%. Penelitian Matarangan (2003), Muhdi (2001) dan Elias (1997) kerusakan tegakan tinggal pada tingkat tiang dan pohon jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kerusakan tegakan tinggal di petak BJ21.

Tabel 7 Tipe kerusakan tegakan tinggal dari total tiang dan pohon yang rusak akibat penyaradan

13 berdiameter 50 cm up, sehingga dapat menyebabkan pohon yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan berupa rusak tajuk, patah batang, dan roboh. Selain itu, operator chainsaw tidak dibekali dengan peta topografi dan peta sebaran pohon sehingga operator chainsaw mengalami kesulitan untuk menentukan arah rebah pohon yang baik. Perbandingan besarnya persentase kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan dan penebangan pada tingkat tiang dan pohon disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penyaradan dan penebangan pada tingkat tiang dan pohon.

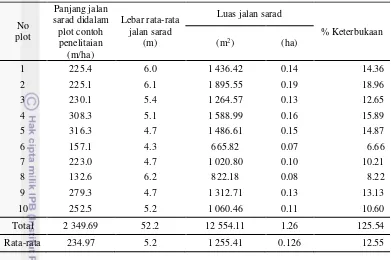

Keterbukaan Areal Akibat Penyaradan

Keterbukaan areal adalah salah satu bentuk kerusakan lantai tanah hutan akibat pembuatan jalan sarad. Beberapa faktor yang mempengaruhi luasan keterbukaan tanah akibat pemanenan kayu, yaitu: kerapatan tegakan, kemiringan lapangan, intesitas pemanenan kayu serta teknik pemanenan kayu (Sularso 1996). Pada kegiatan penyaradan, keterbukaan areal terjadi akibat kerja bulldozer dalam menarik pohon yang ditebang menggusur pohon-pohon lainnya untuk membuka jalan agar kayu mudah disarad. Bulldozer yang digunakan pada petak BJ21 adalah CAT D7G dengan lebar blade± 4 m dan dilengkapi winch sepanjang ±30 meter yang digunakan untuk menyarad kayu. Penyaradan di petak BJ21 menggunakan 2 bulldozer. Luas keterbukaan areal hutan akibat penyaradan disajikan pada Tabel 8.

14

Tabel 8 Keterbukaan areal akibat penyaradan dengan teknik konvensional

No

Pada Tabel 8 ditunjukkan nilai rata-rata keterbukaan pada masing-masing plot contoh penelitian sebesar 12.55% dengan rata-rata lebar jalan sarad sebesar 5.2 meter atau dengan luas rata-rata sebesar 1 255.41 m2. Penelitian Sitanggang (2011) dengan menggunakan metode konvensional rata-rata keterbukaan areal sebesar 10.16% dengan rata-rata lebar jalan sarad sebesar 5.6 meter atau dengan luas rata-rata sebesar 1 015.55 m2 dan dengan menggunakan teknik RIL rata-rata keterbukaan areal sebesar 7.02% atau dengan luas rata-rata sebesar 701.70 m2. Sedangkan penelitian Muhdi (2001) dengan menggunakan metode konvensional rata-rata keterbukaan areal sebesar 18.25% dengan luas rata-rata sebesar 1 825.90 m2 sedangkan teknik RIL rata-rata keterbukaan areal sebesar 8.50% atau dengan luas rata-rata sebesar 850.13 m2. Pada penelitian Muhdi (2001) rata-rata kerusakan akibat penyaradan jauh lebih besar dibandingkan penelitian di petak BJ21 dan lebih besar dibandingkan dengan penelitian Sitanggang (2011). Hasil penelitian Suhartana (1996) menyatakan keterbukaan lahan akibat penyaradan konvensional berkisar antara 7% sampai 25% dengan nilai rata-rata 15.17%. Perbedaan luas keterbukaan areal akibat penyaradan yang disebabkan oleh banyaknya pohon yang disarad per hektar dan perbedaan kelerengan lahan pada masing-masing plot penelitian.

15 dikoordinasikan dengan operator chainsaw agar informasi lokasi pohon yang ditebang dapat diketahui. Umumnya, operator bulldozer langsung masuk ke petak tebang untuk mencari kayu yang sudah ditebang oleh operator chainsaw. Operator bulldozer juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak terhadap metode pembuatan jalan sarad yang efektif dan efisien sesuai dengan Reduce Impact Logging (RIL) serta keterampilan pengoperasian alat yang berbeda danpengaruh faktor alam seperti cuaca dan medan yang memiliki tingkat kelerengan berbeda.

Besarnya keterbukaan akan mengakibatkan terjadinya erosi yang tinggi, sehingga terjadi penurunan kesuburan tanah akibat run-off yang besar. Hal ini menyebabkan hara dari tanah hilang kemudian berdampak pada tingkat kesuburan tanah hutan dan produktivitas hutan, sehingga nilai ekonomis dari hutan akan semakin berkurang. Selain itu, penanaman dibekas jalan sarad kemungkinan tingkat pertumbuhannya akan semakin kecil karena terjadi pemadatan tanah pada bekas jalan sarad.

Untuk mengatasi hal ini maka perlu diterapkan kegiatan pemanenan yang berbasis Reduce Impact Loging (RIL) yang dapat menentukan laju keterbukaan areal akibat kegiatan pemanenan. Bidang perencanaan harus membuat peta pohon yang telah lengkap dengan arah rebah pohon dan rencana jaringan jalan sarad agar operator chainsaw dapat menentukan arah rebah pohon yang benar, sehingga keterbukaan areal hutan tidak terlalu besar. Operator juga disarankan perlu dibekali peta jaringan jalan sarad yang telah dibuat oleh bidang perencanaan dan dibekali dengan kemampuan untuk membaca peta supaya mempermudah operator bulldozer untuk menentukan jalan sarad dan tidak salah tempat dalam menentukan lokasi TPn, dimana selama ini operator bulldozer tidak dibekali peta, sehingga dalam membuat jalan sarad, operator bulldozer harus masuk dulu kedalam hutan untuk mencari pohon yang sudah ditebang dan dalam menentukan lokasi TPn terkadang tidak strategis dan mewakili pohon yang ditebang.

Sementara Suhartana dan Yuniawati (2011) menyatakan bahwa secara teknis penyaradan RIL (Reduce Impact Loging) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan mengurangi kerusakan lingkungan. Beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 1). Penggunaan pada jalur sarad adalah timbunan ranting-ranting dan dedaunan bekas tebangan, sehingga mempercepat pekerjaan (tidak sering terjadi slip antara alat sarad terhadap tanah) dan memperkecil pergerakan telapak alat sarad untuk mengeruk lapisan tanah atas sehingga kerusakan tanah dapat dihindari; 2). Arah rebah pohon saat penebangan harus searah dengan jalan sarad; dan 3). Dibutuhkan peta potensi tegakan yang akan dipanen sehingga dapat dilakukan perencanaan pemanenan kayu berupa pembuatan jalur sarad.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

16

rata-rata jalan sarad sebesar 234.97 m/ha. Panjang rata-rata keterbukaan areal akibat penyaradan per-hm sebesar 2.35 hm/ha dengan rata-rata kerusakan tiang dan pohon sebesar 32 pohon/hm.

Saran

1. Perusahaan perlu untuk menerapkan teknik pemanenan yang berbasis RIL (Reduce Impact Loging)

2. Diperlukan pelatihan untuk operator bulldozer mengenai teknik penyaradan, sehingga kerusakan dapat diminimalkan.

3. Diperlukanpeta rencana jalan sarad, sehingga operator bulldozer tidak mengalami kesulitan dan kesalahan dalam penentuan jalan sarad yang mengakibatkan keterbukaan areal meningkat.

4. Perlu dilakukannya survei topografi dilapangan agar tidak terjadi penyaradan pada kondisi kelerengan> 40%

DAFTAR PUSTAKA

Elias, S. Manan dan U. Rosalina. 1993. Studi penerapan pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) di areal HPH (PT Kiani Lestari dan PT Nakata Rimba), Kalimantan Timur. Bogor (ID) :Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Elias. 1997. Hasil-hasil penelitian pemanenan kayu berwawasan lingkungan di indonesia dan negara tropis lainnya, Jurnal Penelitian Hasil Hutan 10(1):10-14. Elias. 1998. Reduced Impact Timber Harvesting in the Indonesian Selective Cutting

and Planting Sistem. IPB Press. Bogor.

Elias. 2012. Pembukaan Wilayah Hutan. Bogor (ID): IPB Pr.

Indriyati IN. 2010. Kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan hutan di PT Salaki Summa Sejahtera Pulau Siberut Sumatera Barat. [skripsi]. Bogor (ID) :Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Matangaran JR. 2003. Natural regeneration and stand damage after logging operation. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 16(2):63-69.

Muhdi. 2001. Studi kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu dengan teknik pemanenan kayu berdampak rendah dan konvensional di hutan alam (studi kasus di HPH PT Suka Jaya Makmur, Kalimanta Barat) [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Muhdi. 2003. Studi keterbukaan lantai hutan akibat penebangan dan penyaradan kayu. Jurnal Komunikasi Penelitian 15(3): 62–73.

Nasution. AK. 2009. Keterbukaan areal dan kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan (Studi Kasus di PT Austria Byna, Kalimantan Tengah). [skripsi].Bogor: Fakultas KehutananIPB. Bogor.

17 Schmidt, F. H. and Ferguson, J.H.A. (1951). Rainfall Types Based on Wet and Dry Period Ratios for Indonesia and Western New Guinea. Kementrian Perhubungan Djawatan Meteorologi dan Geofisik, Jakarta 42.

Septi M. 2014. Tipe dan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan di hutan dataran rendah tanah kering. [skripsi]. Bogor (ID) :Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sitanggang, MMW. 2011. Perbandingan besarnya kerusakan tegakan tinggal pada pemanenan kayu menggunakan metode Reduced Impact Logging dan Conventional Logging di IUPHHK-HA PT Ratah Timber [skripsi]. Bogor (ID): Fahutan IPB.

Suhartana S. 1996. Minimasi keterbukaan lahan melalui penyaradan yang direncanakan: kasus di dua perusahaan hutan di Kalimantan Timur. Buletin Penelitian Hasil Hutan 14(10): 444−453.

Suhartana S, Idris MM. 1996. Kondisi tegakan tinggal di kawasan dua perusahaan HPH Riau. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 14(4):129−137.

Suhartana S, Yuniawati. 2011. Peningkatan produktivitas pemanenan kayu melalui teknik pemanenan kayu ramah lingkungan: kasus di suatu perusahaan hutan rawa gambut di Kalimantan Barat. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. 29(4):369−384.

Sukanda. 1995. Penentuan faktor eksploitasi, limbah kayu dan kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu dengan sistem TPTI studi kasus di areal kerja HPH PT Narkata Rimba Kalimantan Timur [tesis]. Bogor (ID): Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

SularsoN. 1996. Kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu terkendali dan konvensional pada sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

18

19 Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Pohon Roboh Pohon Roboh

Luka Batang Jalan sarad

20

Lanjutan Dokumentasi Penelitian

Patah Batang TPn

Patah Batang Rusak Tajuk

21

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 04 September 1991 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mateus Sapolenggu dan Resti Menti Dongoran. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Impres pulo pakpahan lulus pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pangaribuan pada tahun 2008. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA Swasta Bintang Timur Balige tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) di Fakultas Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Inventarisasi Sumberdaya Hutan pada tahun ajaran 2013 dan 2014, Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan Wilayah pada tahun ajaran 2013 dan 2014 dan asiten pemanenan hutan pada tahun 2014. Penulis juga aktif berpatisipasi dalam berbagai kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor. Penulis juga aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh fakultas kehutanan IPB salah satunya Komisi Disiplin Bina Cops Rimbawan pada tahun 2012 dan 2013. Selain itu, penulis juga pernah aktif di Forest Management Student Club (FMSC) sebagai anggota Keprofesian pada tahun 2012 dan anggota divisi studi pemanfaatan hutan pada tahun 2013. Penulis juga aktif mengikuti lomba tingkat mahasiswa. Prestasi yang diraih oleh penulis adalah Juara 3 Lomba cabang sepak bola (OMI) 2014.