KERUSAKAN TINGKAT TIANG DAN POHON JENIS KOMERSIAL

AKIBAT PENEBANGAN INTENSITAS RENDAH DI IUPHHK-HA

PT. INHUTANI II MALINAU

ARUM NGESTI PALUPI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon Jenis Komersial Akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Malinau adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2013

Arum Ngesti Palupi

ABSTRAK

ARUM NGESTI PALUPI. Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon Jenis Komersial Akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Malinau. Dibimbing oleh AHMAD BUDIAMAN.

Pemanenan hutan alam dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dapat menyebabkan kerusakan tegakan tinggal. Jenis komersial merupakan jenis yang penting karena dimanfaatkan untuk tujuan produksi. Kerusakan jenis komersial akan menurunkan jumlah pohon yang dipanen pada siklus tebang berikutnya. Selama ini, penelitian tentang kerusakan tegakan tinggal dengan penebangan intensitas rendah belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan tipe kerusakan pohon komersial berdiameter ≥ 10 cm akibat penebangan intensitas rendah. Pengukuran kerusakan tingkat tiang dan pohon jenis komersial dilakukan pada plot contoh berbentuk lingkaran dengan luas plot tidak tetap. Rata-rata luas plot contoh adalah 2.34 ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penebangan 0.43 pohon/ha menyebabkan kerusakan tegakan tinggal jenis komersial sebesar 3 tiang/ha dan 3 pohon/ha. Tipe kerusakan pada tiang dan pohon didominasi oleh rusak tajuk.

Kata kunci: TPTI, jenis komersial, intensitas rendah, kerusakan tegakan tinggal

ABSTRACT

ARUM NGESTI PALUPI. Commercial Pole and Tree Damages caused by Low Intensity Felling in IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Malinau. Supervised by AHMAD BUDIAMAN.

Natural forest harvesting with Indonesian Selective Cutting and Planting (TPTI) can cause damage to the residual stand. Commercial species are important because they are used for production purposes. Damage to commercial types will reduce the number of trees which will harvested in the next cutting cycle. So far, research on damage to the residual stand with low intensity felling has not been widely studied. This study aims to calculate damage and the type of damage to commercial trees with diameter ≥ 10 cm due low-intensity felling. Measurement of the level damage poles and trees of commercial species are done on variable circular plots. The average area of the plot is 2.34 ha. The results showed that felling trees 0.43/ha can caused damages of 3 poles/ha and 3 trees/ha. Type of damage to the pole and tree was dominated by broken tree canopy.

Keywords: Indonesia Selective Cutting and Planting, commercial species, low intensity, residual stand damage

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

KERUSAKAN TINGKAT TIANG DAN POHON JENIS KOMERSIAL

AKIBAT PENEBANGAN INTENSITAS RENDAH DI IUPHHK-HA

PT. INHUTANI II MALINAU

ARUM NGESTI PALUPI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon Jenis Komersial Akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Malinau

Nama : Arum Ngesti Palupi

NIM : E14090080

Disetujui oleh

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MScFTop Ketua Departemen

Tanggal Lulus:

Dr Ir Ahmad Budiaman, MScFTrop Pembimbing

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan bulan April-Juni 2013 ini ialah Kerusakan Tingkat Tiang dan Pohon Jenis Komersial Akibat Penebangan Intensitas Rendah di IUPHHK-HA PT.INHUTANI II Malinau.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Ahmad Budiaman MScFTrop selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada staf PT.Inhutani II Unit Manajemen Hutan Alam Malinau dan pegawai PT. Kayan Patria Pratama serta tim penelitian (Agung Sudrajad dan Sarah Andini) yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, adik, serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 1

METODE 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Alat dan Bahan 2

Jenis Data 2 Prosedur Penelitian 2

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Luas Plot Contoh 5

Tinggi Pohon Pusat Plot Contoh 5

Kemiringan Plot Contoh 6

Kerapatan Tiang dan Pohon Semua Jenis 6

Jumlah Tiang dan Pohon Jenis Komersial Sebelum Penebangan 7 Jumlah Tiang dan Pohon Jenis Komersial Setelah Penebangan 8 Kerusakan Jenis Komersial Berdasarkan Kelas Diameter Pohon Pusat 9

Tipe Kerusakan Tegakan Tinggal 10

Indeks Kesamaan (IS) Komunitas Sebelum dan Sesudah Penebangan 11

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12 Saran 12 DAFTAR PUSTAKA 12 LAMPIRAN 14 RIWAYAT HIDUP 15 14

DAFTAR TABEL

1 Kerapatan tiang dan pohon jenis komersial dan non komersial pada tiap

KD (n/ha) 6

2 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan (n/ha) 7 3 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan pada tiap

KD (n/ha) 7

4 Jumlah kumulatif tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan

intensitas rendah (n/ha) 8

5 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas

rendah (n/ha) 8

6 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas

rendah pada tiap KD (n/ha) 8

7 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak setelah penebangan

intensitas rendah (n/ha) 9

8 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak setelah penebangan

intensitas rendah pada tiap KD (n/ha) 9

9 Tipe kerusakan tiang pada tiap KD 11

10 Tipe kerusakan pohon pada tiap KD 11

11 Indeks kesamaan jenis komersial antara komunitas sebelum dan

sesudah penbangan intensitas rendah 12

DAFTAR GAMBAR

1 Bentuk dan ukuran plot contoh 3

2 Sebaran luas plot contoh 5

3 Sebaran tinggi pohon pusat plot contoh 5

4 Diameter rata-rata pohon pusat pada tiap kelas diameter 10 5 Tinggi rata-rata pohon pusat pada tiap kelas diameter 10 6 Jumlah kerusakan tiang dan pohon pada tiap kelas diameter 10

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar BelakangSistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) merupakan sistem silvikultur yang banyak diterapkan di Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) di luar pulau Jawa. Pemanenan hutan dengan sistem TPTI dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hutan, terutama tegakan tinggal. Kerusakan tegakan tinggal adalah kerusakan/luka yang terjadi pada bagian-bagian pohon dalam strata-strata tajuk tegakan yang tidak termasuk dalam rencana untuk dipanen pada saat pemanenan kayu. Kerusakan tegakan tinggal terjadi pada tiap-tiap struktur tegakan pada fase perkembangan vegetasi, yang terdiri atas semai, pancang, tiang, dan pohon (Elias 2008).

Jenis komersial merupakan jenis yang dimanfaatkan untuk tujuan produksi. Kerusakan tegakan tinggal jenis komersial perlu dikaji untuk mengetahui tingkat kerusakan akibat pemanenan pada berbagai tingkat permudaan yang meliputi tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. Apabila tingkat kerusakan jenis komersial khususnya tingkat tiang dan pohon tinggi, maka akan menurunkan jumlah pohon yang dapat dipanen pada rotasi tebang berikutnya. Penyelamatan jenis permudaan komersial dilakukan agar tidak terjadi penurunan produksi pada rotasi tebang berikutnya.

Intensitas penebangan pada sistem silvikultur TPTI dengan sistem pemanenan konvensional di Kalimantan Timur berkisar 1-17 pohon/ha dengan rata-rata intensitas penebangan 9 pohon/ha (Sist et al. 1998). Tingkat kerusakan tegakan tinggal sangat dipengaruhi oleh intensitas penebangan. Penelitian kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan selama ini lebih banyak dilakukan pada penebangan dengan intensitas tinggi, sementara penelitian mengenai kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan intensitas rendah belum banyak diteliti.

Tujuan Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menghitung tingkat kerusakan tiang dan pohon jenis komersial akibat penebangan intensitas rendah.

2. Mengidentifikasi tipe-tipe kerusakan tiang dan pohon jenis komersial akibat penebangan intensitas rendah.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kerusakan tegakan tinggal yang terjadi akibat penebangan dengan intensitas rendah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menyusun perencanaan pemanenan serta perbaikan sistem pemanenan yang dapat meminimalkan kerusakan tegakan tinggal.

2

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Inhutani II Unit Manajemen Hutan Alam Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2013.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pita ukur, meteran jahit, tambang, clinometer, Haga Hypsometer, GPS, kompas, spidol marker, plastik label, tali rafia, alat tulis, dan software Microsoft Office Excel. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah tegakan di petak tebang 139 dan 140 RKT 2013 Unit Manajemen Hutan Alam Malinau.

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran di lapangan. Data primer yang dikumpulkan antara lain data Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan data Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) pada plot contoh. Data primer tersebut antara lain jumlah pohon, tinggi pohon, diameter pohon, jenis pohon, dan jenis kerusakan pohon. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui informasi yang berasal dari Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk mengetahui data pohon layak tebang, kondisi umum perusahaan, peta kerja kawasan pengusahaan hutan, dan data pengelompokan jenis kayu.

Prosedur Penelitian Batasan Penebangan Intensitas Rendah

Intensitas penebangan dalam penelitian adalah satu pohon per plot atau 0.43 pohon/ha. Intensitas penebangan seperti ini termasuk dalam kategori rendah. Budiarta (2001) menggolongkan intensitas penebangan sebagai berikut:

1. Rendah, dengan jumlah pohon yang ditebang ≤ 5 pohon/ha. 2. Sedang, dengan jumlah pohon yang ditebang 6-9 pohon/ha. 3. Tinggi, dengan jumlah pohon yang ditebang ≥ 10 pohon/ha. Bentuk dan Jumlah Plot Contoh

Bentuk plot yang digunakan dalam penelitian ini adalah plot lingkaran yang berjari-jari dua kali dari tinggi total pohon yang ditebang atau dikenal dengan metode variable radius circular plot (plot lingkaran dengan ukuran jari-jari tidak tetap). Penentuan bentuk dan ukuran plot yang dinamis diadopsi dari zona berbahaya pada kegiatan penebangan, yang jari-jarinya dua kali tinggi total pohon yang ditebang. Jumlah plot contoh yang diperlukan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan sebaran diameter pohon layak tebang yang terdapat dalam LHC petak 139 dan 140 RKT 2013. Jumlah plot ditentukan menggunakan rumus Cochran (1991) sebagai berikut:

3 no=

(

( ) ( ) ̅)

Keterangan : no = jumlah plott(α/2,dbf) = nilai tabel t-student biasanya dianggap =2

sy = simpangan baku

SE = sampling error maksimum dalam % ̅ = diameter rata-rata pohon yang ditebang

Berdasarkan data LHC diperoleh bahwa diameter rata-rata ( ̅) pohon yang ditebang sebesar 59.03 cm, simpangan baku (sy) sebesar 16.68 cm dan sampling

error yang digunakan sebesar 10%, sehingga didapatkan jumlah plot sebanyak

31.95 (dibulatkan menjadi 30 plot). Selanjutnya, plot dikelompokkan ke dalam tiga kelas diameter. Jumlah plot setiap kelas diameter sebanyak 10 plot. Kelas diameter yang dimaksud adalah kelas diameter kecil (KD I) dengan kisaran diameter < 78 cm, kelas diameter sedang (KD II) dengan kisaran diameter 78 cm-105 cm, dan kelas diameter besar (KD III) dengan kisaran diameter > cm-105 cm. Bentuk dan ukuran plot contoh disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Bentuk dan ukuran plot contoh Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

ITSP dilakukan di dalam plot contoh. Inventarisasi dilakukan terhadap tingkat tiang dan pohon dengan variabel yang diukur adalah jumlah pohon, diameter, dan tinggi (untuk pohon pusat), serta jenis pohon. Inventarisasi dilakukan dengan cara membagi plot lingkaran ke dalam empat kuadran sesuai arah mata angin. Pembagian ke dalam sistem kuadran tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam identifikasi kerusakan tegakan tinggal setelah penebangan. Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)

Inventarisasi tegakan tinggal dilakukan setelah penebangan pohon pusat pada plot contoh. Variabel yang diukur adalah jenis kerusakan dan jumlah pohon yang rusak akibat penebangan dengan intensitas 0.43 pohon/ha.

4

Tipe-Tipe Kerusakan Tegakan Tinggal

Tipe-tipe kerusakan tiang dan pohon dibedakan atas (Elias 2008): 1. Tipe kerusakan tajuk

2. Tipe kerusakan batang dan kulit 3. Tipe kerusakan banir dan akar 4. Tipe kerusakan batang utama patah 5. Tipe kerusakan pohon roboh 6. Tipe kerusakan pohon miring

Analisis Data Perhitungan Tingkat Kerusakan

Untuk menghitung tingkat kerusakan tegakan tinggal berdasarkan jumlah pohon sebelum dan sesudah penebangan digunakan rumus Elias (2008):

1. Kerusakan tingkat tiang

K = ∑

∑ × 100% Keterangan :

∑ = jumlah pohon berdiameter 10-19 cm yang rusak setelah

penebangan

∑ = jumlah pohon berdiameter 10-19 cm yang sehat sebelum

penebangan

2. Kerusakan tingkat pohon

K = ∑

∑ × 100% Keterangan :

∑ = jumlah pohon berdiameter ≥ 20 cm yang rusak setelah

penebangan

∑ = jumlah pohon berdiameter ≥ 20 cm yang sehat sebelum

penebangan

Indeks Kesamaan (IS) Komunitas Sebelum dan Sesudah Penebangan

Untuk mengetahui tingkat kesamaan komposisi spesies sebelum dan sesudah penebangan digunakan rumus Odum (1993) dalam Indriyanto (2008), yaitu: IS = B A C 2 Keterangan: IS = indeks kesamaan

C = Jumlah jenis yang sama yang ada sebelum dan sesudah penebangan A = Jumlah jenis yang ada sebelum penebangan

5 23.33 40.00 13.33 13.33 10.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.29-1.81 1.82-2.34 2.35-2.87 2.88-3.40 3.41-3.93 P er sent a se (%)

Luas plot (ha)

13.33 40.00 20.00 13.33 13.33 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 P er sent a se (%) Tinggi pohon (m)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Plot ContohRata-rata luas plot contoh dalam penelitian ini adalah 2.34 ha, dengan luas plot terbesar adalah 3.93 ha dan luas plot terkecil adalah 1.29 ha. Sebaran luas plot contoh disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa sebaran luas plot terbanyak berada pada kisaran 1.82 ha-2.34 ha. Hasil ini berbeda dengan penelitian Pradata (2012) di Papua, yang melaporkan bahwa luas plot contoh berada pada kisaran 1.2 ha-1.4 ha, dengan luas plot terbesar 1.9 ha dan luas plot terkecil 0.8 ha. Perbedaan luas plot ini disebabkan oleh perbedaan tinggi total pohon pusat, yang mana tinggi total pohon pada penelitian di Malinau lebih tinggi daripada di Papua.

Gambar 2 Sebaran luas plot contoh Tinggi Pohon Pusat Plot Contoh

Rata-rata tinggi pohon pusat dalam plot contoh adalah 43 m dengan pohon tertinggi sebesar 56 meter dan pohon terendah sebesar 32 m. Tinggi pohon yang banyak ditemukan bervariasi dari 37-41 m. Penelitian ini menghasilkan data yang berbeda dengan penelitian di Papua. Pradata (2012) melaporkan bahwa pohon tertinggi dan terendah berturut-turut adalah 39 m dan 25 m, dengan tinggi pohon pusat rata-rata adalah 32 m. Tinggi pohon pusat berpengaruh terhadap luas plot contoh, karena jari-jari plot akan semakin besar dengan semakin tingginya pohon pusat. Persentase luas plot memiliki pola yang sama dengan persentase tinggi pohon pusat seperti disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

6

Kemiringan Plot Contoh

Kemiringan plot contoh pada penelitian ini didominasi oleh kemiringan yang sangat curam, yaitu sebesar 73.33% dari luas total plot contoh, sedangkan sisanya memiliki kemiringan yang curam dan agak curam. Rata-rata persen kemiringan areal plot contoh adalah 47.41%, dengan persen kemiringan plot terkecil 20.55% dan persen kemiringan plot terbesar 65.61%.

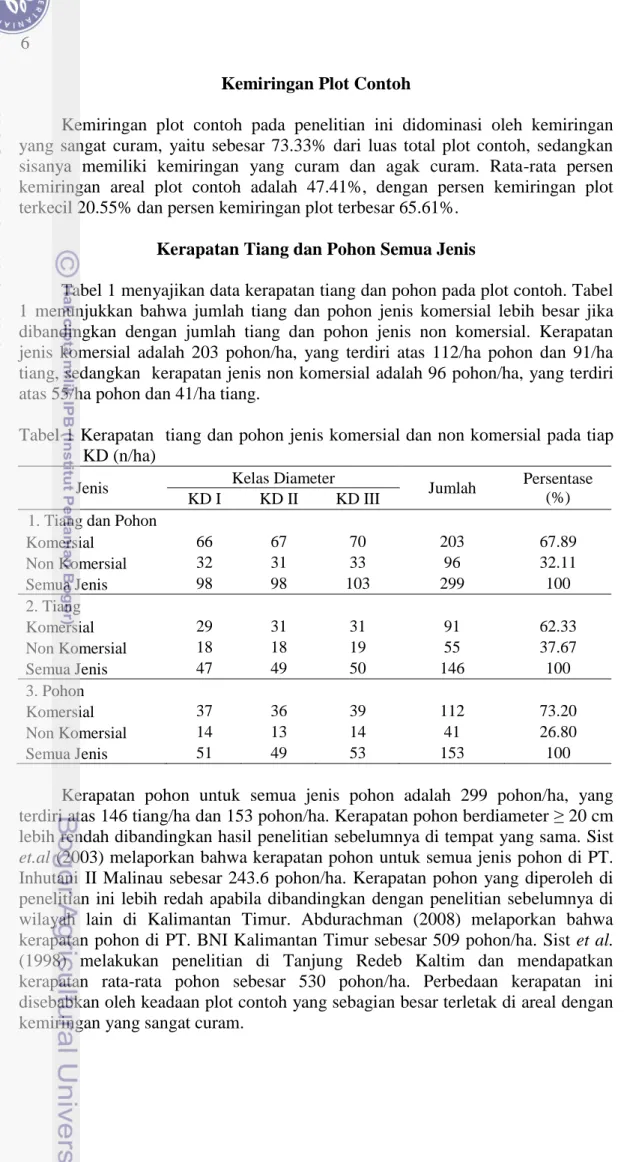

Kerapatan Tiang dan Pohon Semua Jenis

Tabel 1 menyajikan data kerapatan tiang dan pohon pada plot contoh. Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah tiang dan pohon jenis komersial lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah tiang dan pohon jenis non komersial. Kerapatan jenis komersial adalah 203 pohon/ha, yang terdiri atas 112/ha pohon dan 91/ha tiang, sedangkan kerapatan jenis non komersial adalah 96 pohon/ha, yang terdiri atas 55/ha pohon dan 41/ha tiang.

Tabel 1 Kerapatan tiang dan pohon jenis komersial dan non komersial pada tiap KD (n/ha)

Jenis Kelas Diameter Jumlah Persentase

(%)

KD I KD II KD III

1. Tiang dan Pohon

Komersial 66 67 70 203 67.89 Non Komersial 32 31 33 96 32.11 Semua Jenis 98 98 103 299 100 2. Tiang Komersial 29 31 31 91 62.33 Non Komersial 18 18 19 55 37.67 Semua Jenis 47 49 50 146 100 3. Pohon Komersial 37 36 39 112 73.20 Non Komersial 14 13 14 41 26.80 Semua Jenis 51 49 53 153 100

Kerapatan pohon untuk semua jenis pohon adalah 299 pohon/ha, yang terdiri atas 146 tiang/ha dan 153 pohon/ha. Kerapatan pohon berdiameter ≥ 20 cm lebih rendah dibandingkan hasil penelitian sebelumnya di tempat yang sama. Sist

et.al (2003) melaporkan bahwa kerapatan pohon untuk semua jenis pohon di PT.

Inhutani II Malinau sebesar 243.6 pohon/ha. Kerapatan pohon yang diperoleh di penelitian ini lebih redah apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di wilayah lain di Kalimantan Timur. Abdurachman (2008) melaporkan bahwa kerapatan pohon di PT. BNI Kalimantan Timur sebesar 509 pohon/ha. Sist et al. (1998) melakukan penelitian di Tanjung Redeb Kaltim dan mendapatkan kerapatan rata-rata pohon sebesar 530 pohon/ha. Perbedaan kerapatan ini disebabkan oleh keadaan plot contoh yang sebagian besar terletak di areal dengan kemiringan yang sangat curam.

7

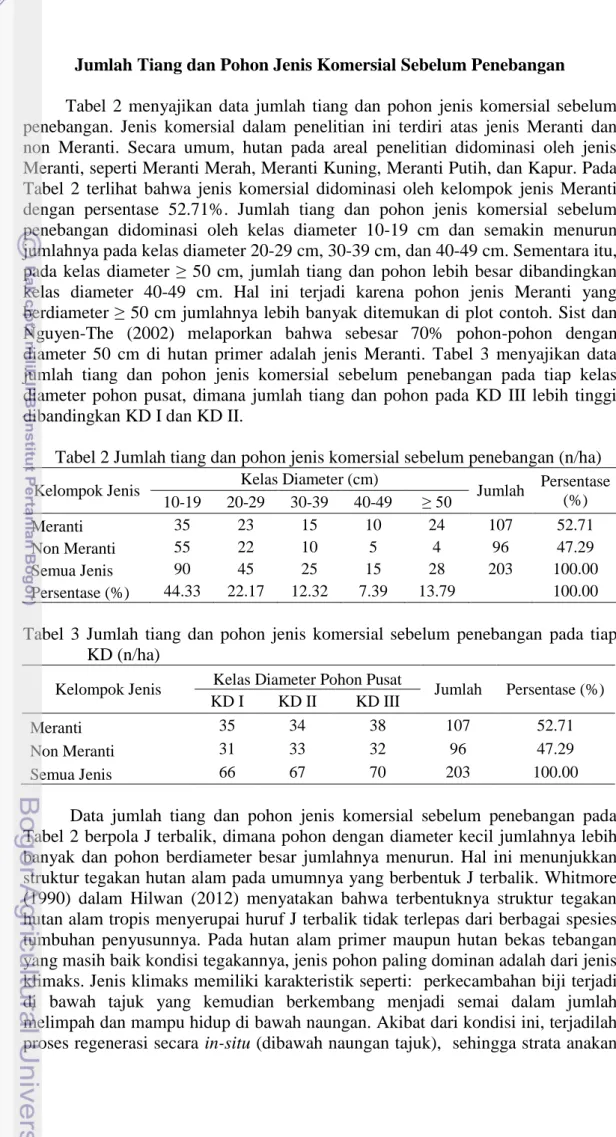

Jumlah Tiang dan Pohon Jenis Komersial Sebelum Penebangan

Tabel 2 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan. Jenis komersial dalam penelitian ini terdiri atas jenis Meranti dan non Meranti. Secara umum, hutan pada areal penelitian didominasi oleh jenis Meranti, seperti Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Putih, dan Kapur. Pada Tabel 2 terlihat bahwa jenis komersial didominasi oleh kelompok jenis Meranti dengan persentase 52.71%. Jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan didominasi oleh kelas diameter 10-19 cm dan semakin menurun jumlahnya pada kelas diameter 20-29 cm, 30-39 cm, dan 40-49 cm. Sementara itu, pada kelas diameter ≥ 50 cm, jumlah tiang dan pohon lebih besar dibandingkan kelas diameter 40-49 cm. Hal ini terjadi karena pohon jenis Meranti yang berdiameter ≥ 50 cm jumlahnya lebih banyak ditemukan di plot contoh. Sist dan Nguyen-The (2002) melaporkan bahwa sebesar 70% pohon-pohon dengan diameter 50 cm di hutan primer adalah jenis Meranti. Tabel 3 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan pada tiap kelas diameter pohon pusat, dimana jumlah tiang dan pohon pada KD III lebih tinggi dibandingkan KD I dan KD II.

Tabel 2 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter (cm) Jumlah Persentase

(%) 10-19 20-29 30-39 40-49 ≥ 50 Meranti 35 23 15 10 24 107 52.71 Non Meranti 55 22 10 5 4 96 47.29 Semua Jenis 90 45 25 15 28 203 100.00 Persentase (%) 44.33 22.17 12.32 7.39 13.79 100.00

Tabel 3 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan pada tiap KD (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter Pohon Pusat Jumlah Persentase (%)

KD I KD II KD III

Meranti 35 34 38 107 52.71

Non Meranti 31 33 32 96 47.29

Semua Jenis 66 67 70 203 100.00

Data jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebelum penebangan pada Tabel 2 berpola J terbalik, dimana pohon dengan diameter kecil jumlahnya lebih banyak dan pohon berdiameter besar jumlahnya menurun. Hal ini menunjukkan struktur tegakan hutan alam pada umumnya yang berbentuk J terbalik. Whitmore (1990) dalam Hilwan (2012) menyatakan bahwa terbentuknya struktur tegakan hutan alam tropis menyerupai huruf J terbalik tidak terlepas dari berbagai spesies tumbuhan penyusunnya. Pada hutan alam primer maupun hutan bekas tebangan yang masih baik kondisi tegakannya, jenis pohon paling dominan adalah dari jenis klimaks. Jenis klimaks memiliki karakteristik seperti: perkecambahan biji terjadi di bawah tajuk yang kemudian berkembang menjadi semai dalam jumlah melimpah dan mampu hidup di bawah naungan. Akibat dari kondisi ini, terjadilah proses regenerasi secara in-situ (dibawah naungan tajuk), sehingga strata anakan

8

hingga dewasa berkumpul dalam satu tempat. Adanya persaingan tempat tumbuh menyebabkan kerapatan pohon yang lebih dewasa semakin berkurang. Smith (1962) dalam Abdurachman (2008) menyatakan bahwa jumlah batang pada setiap kelas diameter selalu berubah menurut waktu, perubahan tersebut disebabkan oleh kecepatan pertumbuhan pohon, variasi ruang tumbuh yang diperlukan dalam pertumbuhan pohon.

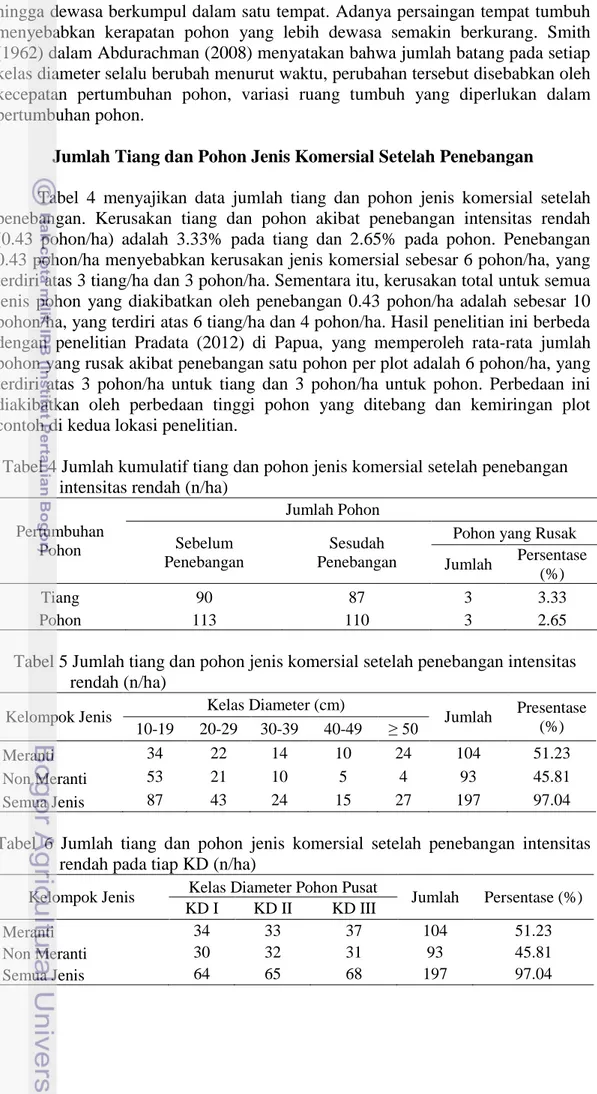

Jumlah Tiang dan Pohon Jenis Komersial Setelah Penebangan

Tabel 4 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan. Kerusakan tiang dan pohon akibat penebangan intensitas rendah (0.43 pohon/ha) adalah 3.33% pada tiang dan 2.65% pada pohon. Penebangan 0.43 pohon/ha menyebabkan kerusakan jenis komersial sebesar 6 pohon/ha, yang terdiri atas 3 tiang/ha dan 3 pohon/ha. Sementara itu, kerusakan total untuk semua jenis pohon yang diakibatkan oleh penebangan 0.43 pohon/ha adalah sebesar 10 pohon/ha, yang terdiri atas 6 tiang/ha dan 4 pohon/ha. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pradata (2012) di Papua, yang memperoleh rata-rata jumlah pohon yang rusak akibat penebangan satu pohon per plot adalah 6 pohon/ha, yang terdiri atas 3 pohon/ha untuk tiang dan 3 pohon/ha untuk pohon. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan tinggi pohon yang ditebang dan kemiringan plot contoh di kedua lokasi penelitian.

Tabel 4 Jumlah kumulatif tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas rendah (n/ha)

Pertumbuhan Pohon Jumlah Pohon Sebelum Penebangan Sesudah Penebangan

Pohon yang Rusak

Jumlah Persentase

(%)

Tiang 90 87 3 3.33

Pohon 113 110 3 2.65

Tabel 5 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas rendah (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter (cm) Jumlah Presentase

(%)

10-19 20-29 30-39 40-49 ≥ 50

Meranti 34 22 14 10 24 104 51.23

Non Meranti 53 21 10 5 4 93 45.81

Semua Jenis 87 43 24 15 27 197 97.04

Tabel 6 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas rendah pada tiap KD (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter Pohon Pusat Jumlah Persentase (%)

KD I KD II KD III

Meranti 34 33 37 104 51.23

Non Meranti 30 32 31 93 45.81

9

Tabel 7 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak setelah penebangan intensitas rendah (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter (cm) Jumlah Presentase

(%)

10-19 20-29 30-39 40-49 ≥ 50

Meranti 1 1 1 0 0 3 50.00

Non Meranti 2 1 0 0 0 3 50.00

Semua Jenis 3 2 1 0 0 6 100.00

Tabel 8 Jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak setelah penebangan intensitas rendah pada tiap KD (n/ha)

Kelompok Jenis Kelas Diameter Pohon Pusat Jumlah Persentase (%)

KD I KD II KD III

Meranti 1 1 1 3 50.00

Non Meranti 1 1 1 3 50.00

Semua Jenis 2 2 2 6 100.00

Tabel 5 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas rendah. Setelah penebangan, terjadi penurunan jumlah pohon jenis komersial berdiameter ≥ 10 cm sebanyak 6 pohon (2.96%), sehingga jumlah pohon jenis komersial berdiameter ≥ 10 cm sebesar 197 pohon/ha. Tabel 6 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial setelah penebangan intensitas rendah pada tiap kelas diameter. Pada Tabel 6 terjadi penurunan jumlah tiang dan pohon jenis komersial sebanyak 2 pohon pada tiap KD bila dibandingkan dengan jumlah awal pada Tabel 3. Tabel 7 menyajikan jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak setelah penebangan intensitas rendah. Pada Tabel 7 terlihat bahwa kelompok jenis Meranti memiliki persentase kerusakan yang sama dengan kelompok jenis non Meranti. Persentase kerusakan terbesar terdapat pada kelas diameter 10-19 cm, yaitu sebesar 50%. Hal ini terjadi karena pohon berdiameter 10-19 cm memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan kerapatan dari kelas diameter yang lain. Tabel 8 menyajikan data jumlah tiang dan pohon jenis komersial yang rusak akibat penebangan intensitas rendah pada tiap kelas diameter pohon pusat. Jumlah tiang dan pohon yang rusak pada masing-masing KD berjumlah 2 pohon.

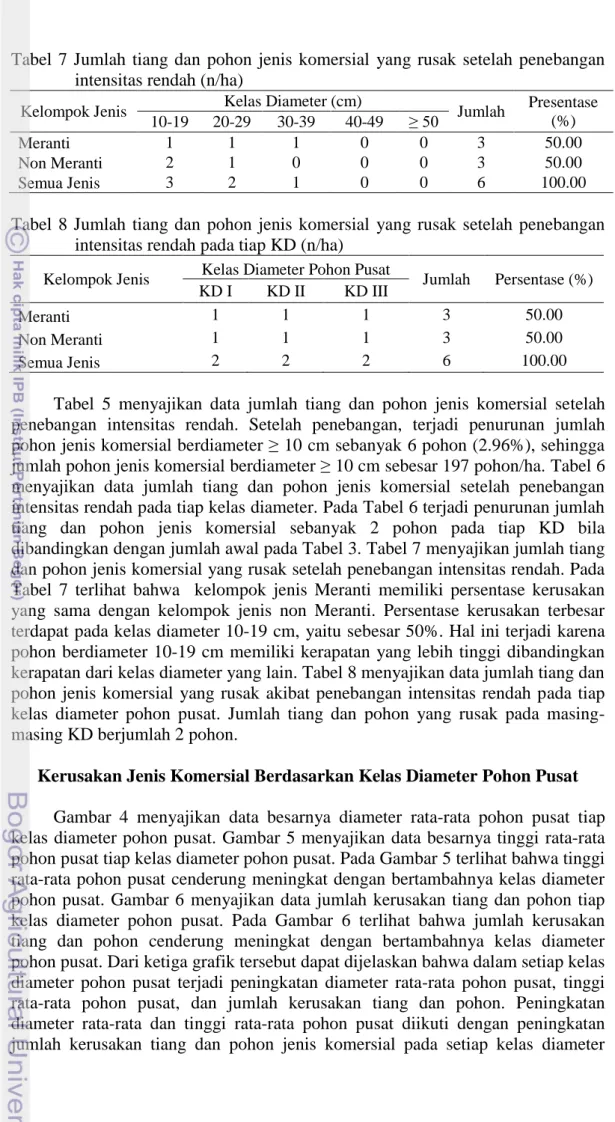

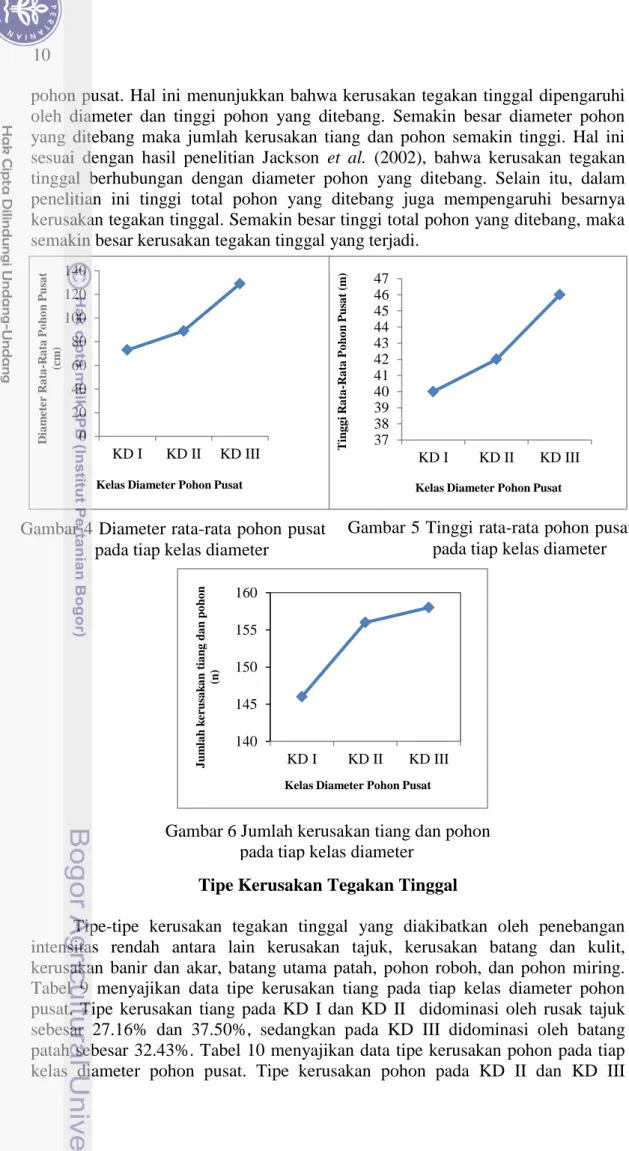

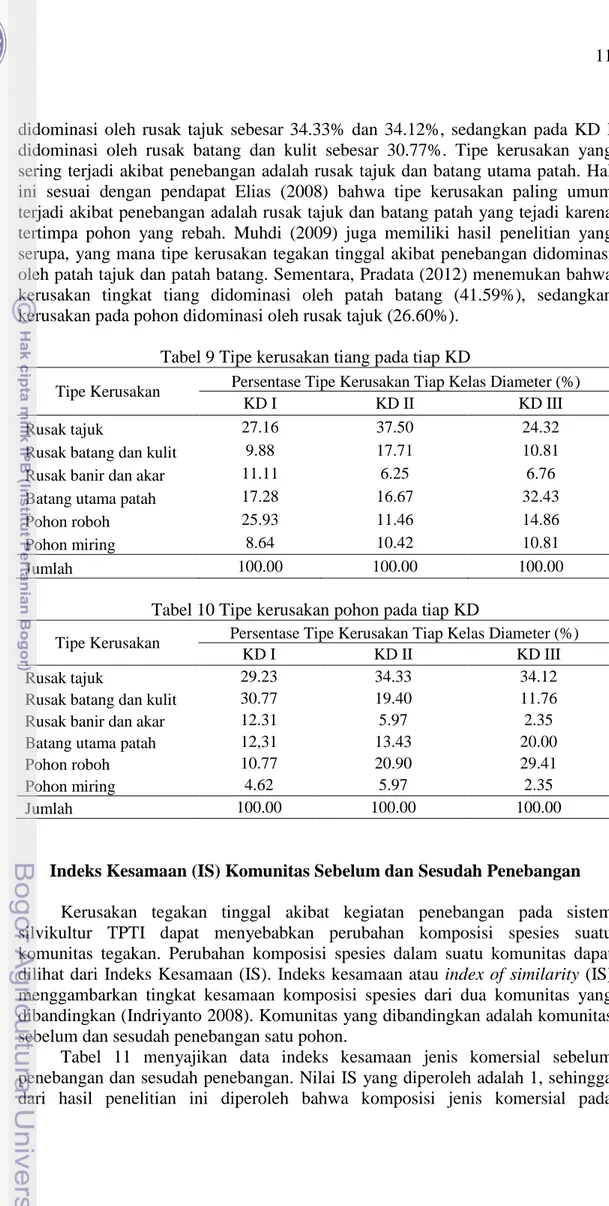

Kerusakan Jenis Komersial Berdasarkan Kelas Diameter Pohon Pusat Gambar 4 menyajikan data besarnya diameter rata-rata pohon pusat tiap kelas diameter pohon pusat. Gambar 5 menyajikan data besarnya tinggi rata-rata pohon pusat tiap kelas diameter pohon pusat. Pada Gambar 5 terlihat bahwa tinggi rata-rata pohon pusat cenderung meningkat dengan bertambahnya kelas diameter pohon pusat. Gambar 6 menyajikan data jumlah kerusakan tiang dan pohon tiap kelas diameter pohon pusat. Pada Gambar 6 terlihat bahwa jumlah kerusakan tiang dan pohon cenderung meningkat dengan bertambahnya kelas diameter pohon pusat. Dari ketiga grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam setiap kelas diameter pohon pusat terjadi peningkatan diameter rata-rata pohon pusat, tinggi rata-rata pohon pusat, dan jumlah kerusakan tiang dan pohon. Peningkatan diameter rata-rata dan tinggi rata-rata pohon pusat diikuti dengan peningkatan jumlah kerusakan tiang dan pohon jenis komersial pada setiap kelas diameter

10 0 20 40 60 80 100 120 140 KD I KD II KD III D ia m et er R a ta -R a ta Po h o n Pus a t (c m )

Kelas Diameter Pohon Pusat

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 KD I KD II KD III T in g g i R a ta -R a ta Po h o n Pus a t (m )

Kelas Diameter Pohon Pusat

140 145 150 155 160 KD I KD II KD III J u m la h k er u sa k a n t ia n g d a n p o h o n (n)

Kelas Diameter Pohon Pusat

pohon pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan tegakan tinggal dipengaruhi oleh diameter dan tinggi pohon yang ditebang. Semakin besar diameter pohon yang ditebang maka jumlah kerusakan tiang dan pohon semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Jackson et al. (2002), bahwa kerusakan tegakan tinggal berhubungan dengan diameter pohon yang ditebang. Selain itu, dalam penelitian ini tinggi total pohon yang ditebang juga mempengaruhi besarnya kerusakan tegakan tinggal. Semakin besar tinggi total pohon yang ditebang, maka semakin besar kerusakan tegakan tinggal yang terjadi.

Tipe Kerusakan Tegakan Tinggal

Tipe-tipe kerusakan tegakan tinggal yang diakibatkan oleh penebangan intensitas rendah antara lain kerusakan tajuk, kerusakan batang dan kulit, kerusakan banir dan akar, batang utama patah, pohon roboh, dan pohon miring. Tabel 9 menyajikan data tipe kerusakan tiang pada tiap kelas diameter pohon pusat. Tipe kerusakan tiang pada KD I dan KD II didominasi oleh rusak tajuk sebesar 27.16% dan 37.50%, sedangkan pada KD III didominasi oleh batang patah sebesar 32.43%. Tabel 10 menyajikan data tipe kerusakan pohon pada tiap kelas diameter pohon pusat. Tipe kerusakan pohon pada KD II dan KD III Gambar 4 Diameter rata-rata pohon pusat

pada tiap kelas diameter

Gambar 5 Tinggi rata-rata pohon pusat pada tiap kelas diameter

Gambar 6 Jumlah kerusakan tiang dan pohon pada tiap kelas diameter

11

didominasi oleh rusak tajuk sebesar 34.33% dan 34.12%, sedangkan pada KD I didominasi oleh rusak batang dan kulit sebesar 30.77%. Tipe kerusakan yang sering terjadi akibat penebangan adalah rusak tajuk dan batang utama patah. Hal ini sesuai dengan pendapat Elias (2008) bahwa tipe kerusakan paling umum terjadi akibat penebangan adalah rusak tajuk dan batang patah yang tejadi karena tertimpa pohon yang rebah. Muhdi (2009) juga memiliki hasil penelitian yang serupa, yang mana tipe kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan didominasi oleh patah tajuk dan patah batang. Sementara, Pradata (2012) menemukan bahwa kerusakan tingkat tiang didominasi oleh patah batang (41.59%), sedangkan kerusakan pada pohon didominasi oleh rusak tajuk (26.60%).

Tabel 9 Tipe kerusakan tiang pada tiap KD

Tipe Kerusakan Persentase Tipe Kerusakan Tiap Kelas Diameter (%)

KD I KD II KD III

Rusak tajuk 27.16 37.50 24.32

Rusak batang dan kulit 9.88 17.71 10.81

Rusak banir dan akar 11.11 6.25 6.76

Batang utama patah 17.28 16.67 32.43

Pohon roboh 25.93 11.46 14.86

Pohon miring 8.64 10.42 10.81

Jumlah 100.00 100.00 100.00

Tabel 10 Tipe kerusakan pohon pada tiap KD

Tipe Kerusakan Persentase Tipe Kerusakan Tiap Kelas Diameter (%)

KD I KD II KD III

Rusak tajuk 29.23 34.33 34.12

Rusak batang dan kulit 30.77 19.40 11.76

Rusak banir dan akar 12.31 5.97 2.35

Batang utama patah 12,31 13.43 20.00

Pohon roboh 10.77 20.90 29.41

Pohon miring 4.62 5.97 2.35

Jumlah 100.00 100.00 100.00

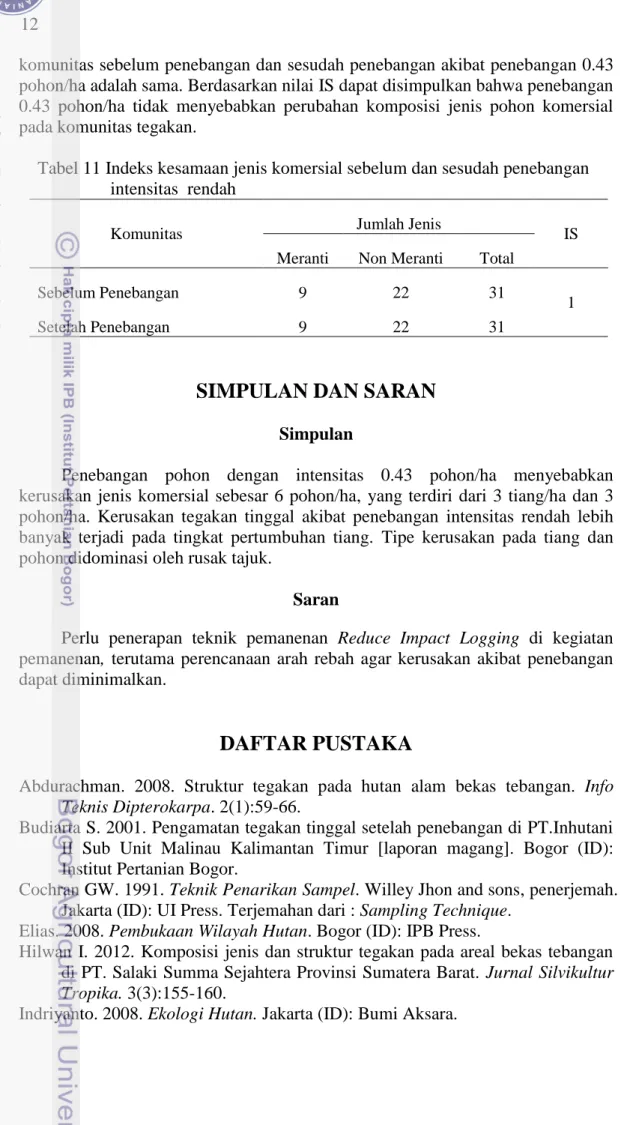

Indeks Kesamaan (IS) Komunitas Sebelum dan Sesudah Penebangan Kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada sistem silvikultur TPTI dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies suatu komunitas tegakan. Perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas dapat dilihat dari Indeks Kesamaan (IS). Indeks kesamaan atau index of similarity (IS) menggambarkan tingkat kesamaan komposisi spesies dari dua komunitas yang dibandingkan (Indriyanto 2008). Komunitas yang dibandingkan adalah komunitas sebelum dan sesudah penebangan satu pohon.

Tabel 11 menyajikan data indeks kesamaan jenis komersial sebelum penebangan dan sesudah penebangan. Nilai IS yang diperoleh adalah 1, sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa komposisi jenis komersial pada

12

komunitas sebelum penebangan dan sesudah penebangan akibat penebangan 0.43 pohon/ha adalah sama. Berdasarkan nilai IS dapat disimpulkan bahwa penebangan 0.43 pohon/ha tidak menyebabkan perubahan komposisi jenis pohon komersial pada komunitas tegakan.

Tabel 11 Indeks kesamaan jenis komersial sebelum dan sesudah penebangan intensitas rendah

Komunitas Jumlah Jenis IS

Meranti Non Meranti Total

Sebelum Penebangan 9 22 31 1 Setelah Penebangan 9 22 31

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penebangan pohon dengan intensitas 0.43 pohon/ha menyebabkan kerusakan jenis komersial sebesar 6 pohon/ha, yang terdiri dari 3 tiang/ha dan 3 pohon/ha. Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan intensitas rendah lebih banyak terjadi pada tingkat pertumbuhan tiang. Tipe kerusakan pada tiang dan pohon didominasi oleh rusak tajuk.

Saran

Perlu penerapan teknik pemanenan Reduce Impact Logging di kegiatan pemanenan, terutama perencanaan arah rebah agar kerusakan akibat penebangan dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman. 2008. Struktur tegakan pada hutan alam bekas tebangan. Info

Teknis Dipterokarpa. 2(1):59-66.

Budiarta S. 2001. Pengamatan tegakan tinggal setelah penebangan di PT.Inhutani II Sub Unit Malinau Kalimantan Timur [laporan magang]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Cochran GW. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Willey Jhon and sons, penerjemah. Jakarta (ID): UI Press. Terjemahan dari : Sampling Technique.

Elias. 2008. Pembukaan Wilayah Hutan. Bogor (ID): IPB Press.

Hilwan I. 2012. Komposisi jenis dan struktur tegakan pada areal bekas tebangan di PT. Salaki Summa Sejahtera Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Silvikultur

Tropika. 3(3):155-160.

13

Muhdi. 2009. Dampak pemanenan kayu dengan teknik Reduced Impact Logging terhadap kerusakan tegakan sisa di hutan alam. Berk.Penel.Hayati 15:77-84. Jackson SM, Fredericksen TS, Malcolm JR. 2002. Area disturbed and residual stand damage following logging in a Bolivian Tropical Forest. Forest

Ecology and Management. 166:271-283.

Pradata AA. 2012. Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan pohon di PT.Mamberamo Alasmandiri Provinsi Papua [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sist P, Nguyen-The N. 2002. Logging damage and the subsequent dynamics of a Dipterocarp forest in East Kalimantan (1990-1996). Forest Ecology and

Management.165:85-103.

Sist P, Sheil D, Kartawinata K, Priyadi H. 2003. Reduce-impact logging in Indonesian Borneo: some result confirming the need for new silvicultural prescriptions. Forest Ecology and Management.179:415-427

Sist P, Nolan T, Bertault JG, Dykstra D. 1998. Harvesting intensity versus sustainability in Indonesia. Forest Ecology and Management.108:251-260.

14

Lampiran 1 Daftar jenis pohon komersial

No Nama Lokal Nama Latin Jenis Kayu Perdagangan

1 Asam-asam Dacryodes spp. K1

2 Bangkirai Hopea spp. K1

3 Bawang-bawang Scorodocarpus borneensis Becc K1

4 Bayur Pterospermum spp. K2

5 Benuang Octomeles sumatrana Miq K2

6 Bintangur Calophyllum spp. K2

7 Dara-dara Myristica spp. K2

8 Jabon Anthocephalus spp. K2

9 Jambu-jambu Eugenia spp. K2

10 Kapur Dryobalanops spp. K1

11 Kedamu Dacryodes rostrata K1

12 Keranji Dialium spp. K2

13 Keruing Dipterocarpus spp. K1

14 Kinolon Blumeodendron kurzii J.JS K2

15 Lafak Aglaia leptantha K2

16 Mata Buaya Rhizophora spp. K2

17 Mata Kucing Shorea spp. K1

18 Meranti Batu Shorea spp. K1

19 Meranti Kuning Shorea acuminatissima Sym K1

20 Meranti Merah Shorea Palembanica Miq K1

21 Meranti Putih Shorea Virescens Parijs K1

22 Mersawa Anisoptera spp. K1

23 Nyatoh Palaquium spp. K1

24 Pisang-pisang Mezzetia farviflora Becc K2

25 Pulai Alstonia spp. K1

26 Rengas Gluta spp. K2

27 Resak Vatica spp. K1

28 Semangkok Scaphium affinis Pierre K2

29 Selangan Batu Shorea spp. K1

30 Simpur Dillenia spp. K2

31 Terap Artocarpus spp. K2

Keterangan : K1 = kayu komersial satu

15

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Madiun pada tanggal 23 April 1991 dari ayah Heru Dwi Surjantoro dan ibu Bekti Budyowati. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari dari SMA Negeri 5 Madiun dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten praktikum Pemanenan Sumberdaya Hutan tahun ajaran 2013/2014. Pada tahun 2011 penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan di Sancang dan Kamojang. Pada tahun 2012 penulis melaksanakan Praktek Pengelolaan Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Pada tahun 2013 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang dan penelitian di PT. Inhutani II Unit Manajemen Hutan Alam Malinau, Kalimantan Utara. Penulis juga aktif sebagai anggota Kelompok Studi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Himpunan Profesi Forest Management Students Club (FMSC). Prestasi yang pernah diraih penulis adalah finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXV di Yogyakarta tahun 2012.