MODEL DINAMIKA SIMPANAN KARBON

AKIBAT PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

YUDHA UTAMA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Model Dinamika Simpanan Karbon Akibat Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

ABSTRAK

YUDHA UTAMA. Model Dinamika Simpanan Karbon Akibat Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. Dibimbing oleh Dr. Ir. Budi Kuncahyo, M.S.

Dewasa ini aktivitas perubahan dan penggunaan kawasan hutan di dunia semakin meningkat yang menyumbang hampir 40% dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini disebabkan berkurangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon. Atas dasar pemahaman dari isu dan fakta inilah dirasa perlu adanya suatu penelitian pada suatu lingkup kawasan tertentu agar dapat mengetahui simpanan karbon tersedia dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan membuat model dinamika dan mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan kawasan hutan, mengukur dinamika simpanan karbon hutan di Provinsi Sumatera Barat dan membuat alternatif skenario yang dapat berdampak positif pada simpanan karbon yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui simpanan karbon yang ada semakin berkurang setiap tahunnya, dimana terjadi penurunan sebesar 48.448.999,07ton hingga tahun 2050 atau dengan laju penurunan sebesar 949.980,38 ton setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa kegiatan transmigrasi dan pertambangan hingga saat ini adalah tren yang berpengaruh besar pada laju penurunan luas kawasan hutan dan penurunan simpanan karbon yang ada. Skenario untuk memperpanjang daur HTI, penggunaan siklus 30 tahun pada HPH dan pembatasan perubahan kawasan dapat memberikan efek positif pada simpanan karbon yang ada.

Kata kunci: deforestasi, degradasi, hutan, karbon. ABSTRACT

YUDHA UTAMA. Dynamic Model of Carbon Stock from the effect of forest land changed in Sumatera Barat. Under Direction of Dr. Ir. Budi Kuncahyo, M.S.

The rate activity of Forest landuse changed in the world was increase. It caused by a reduced ability from forest to absorb the carbon. Based from this fact was considered the need of a researched at a scope certain areas to known the reserved carbon available and known any factor influenced it. The point of this researched was to made a dynamics model and known the factor that effected a change of forest areas, measured the dynamics of carbon stock in the forest of West Sumatera Province and made an alternative scenario that could be positve impact on the mistress of carbon that was exist. Based on this research was known deposit of carbon stock decreased every year. There was a decline of 48.448.999,07 ton or decreased by 949.980,38 ton a year. From this researched was known forest carbon in Sumatera Barat was decreased caused of transmigration and mining activity. Scenario like extended HTI cycle, used 30 years cycle on HPH and restrictioned changed the region could provided positive effect on saved carbon that was exist.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

MODEL DINAMIKA SIMPANAN KARBON

AKIBAT PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

YUDHA UTAMA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

Judul : Model Dinamika Simpanan Karbon Akibat Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

Nama : Yudha Utama NRP : E14080096

Disetujui oleh

Dr. Ir. Budi Kuncahyo, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Model Dinamika Simpanan Karbon Akibat Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2012 ini ialah dinamika simpanan karbon kawasan hutan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Budi Kuncahyo, M.S selaku dosen pembimbing. Penghargaan penulis sampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Lutfi Abdullah, S. Hut, M. Si atas masukan dan saran terhadap penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 3

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan 3

Metode Pendugaan Karbon 6

Metode Pendekatan Dinamika Sistem 7

METODE 9

Lokasi dan Waktu Penelitian 9

Data dan Alat 9

Metode Pengumpulan Data 9

Tahapan Analisis Data 10

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 10

Letak Geografis dan Kondisi Alam 10

Keadaaan dan Kondisi Kawasan Hutan 10

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 12

HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Pemodelan Dinamika Simpanan Karbon 13

Formulasi Model Konseptual 13

Spesifikasi Model Kuantitatif 14

Submodel Simpanan Karbon Deforestasi 14

Submodel Simpanan Karbon Degradasi Hutan 16

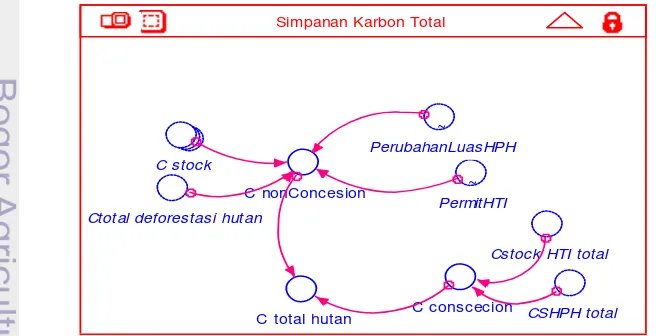

Submodel Simpanan Karbon 22

Evaluasi Model 23

Penggunaan Model 24

Skenario Daur HTI 24

Skenario Siklus Tebang 25

Skenario Provinsi Konservasi 27 Perubahan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat 29 Pendugaan Hasil Pemodelan Dinamika Simpanan Karbon Hutan 29

SIMPULAN DAN SARAN 30

Simpulan 30

Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 30

LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

1. Stok Karbon Berdasarkan Jenis Penggunaan Lahan

72. Data Luas Kawasan Hutan 11

3. Data Perkembangan IUPHHK-HA Sumatera Barat 11

4. Data Perkembangan Izin HTI 11

5. Data Perubahan Lahan Hutan Sumatera Barat 12

6. Evaluasi Model Perubahan Luas Kawasan Hutan 24

7. Simpanan Karbon Tiap Daur HTI 25

8. Simpanan Karbon Siklus Tebang HPH 26

9. Simpanan Karbon Skenario Penanaman 27

10. Simpanan Karbon Provinsi Konservasi 28

11. Hasil Pemodelan Luas Kawasan Hutan Sumbar 29

12. Simpanan Karbon Hasil Pemodelan Kawasan Hutan 29

DAFTAR GAMBAR

1. Organogram Perubahan Kawasan Hutan Sumatera Barat 13

2. Model Perubahan Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat 14

3. Grafik Model Simulasi Perubahan Luas Hutan Sumbar 15

4. Model Simulasi Simpanan Karbon Deforestasi Hutan Sumbar 15

5. Grafik Simulasi Simpanan Karbon Perubahan Kawasan Hutan 16

6. Grafik Perubahan Tegakan Hutan Alam 18

7. Model Pendugaan Simpanan Karbon Tanpa Logging 18

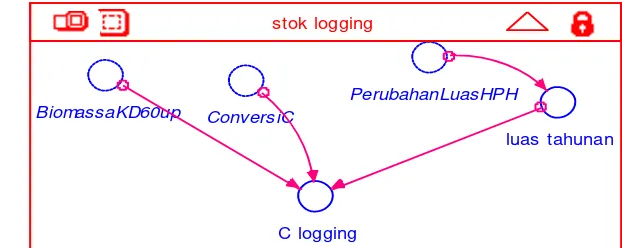

8. Model Pendugaan Cadangan Karbon Logging 19

9. Model Pendugaan Simpanan Karbon Total HPH 19

10. Grafik Model Simulasi Simpanan Karbon HPH 20

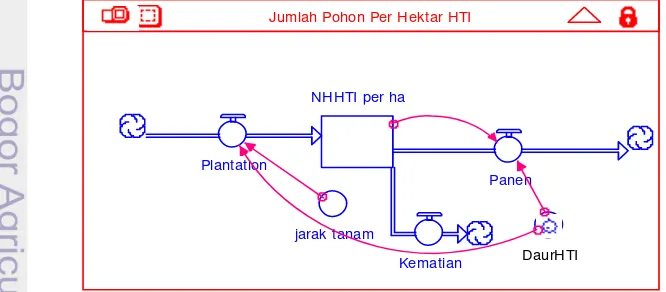

11. Model Jumlah Pohon Per Hektar. 20

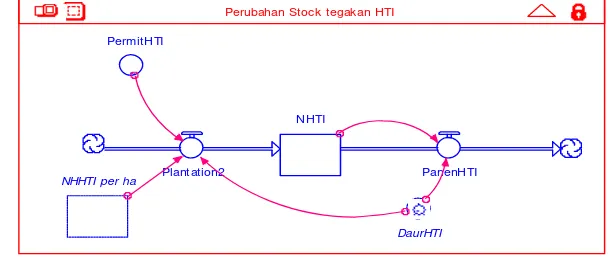

12. Model Jumlah Pohon Setiap Daur HTI 21

13. Model Simulasi Simpanan Karbon HTI 21

14. Grafik Model Simulasi Simpanan Karbon HTI 22

15. Model Simpanan Karbon Total Hutan Sumatera Barat 22 16. Grafik Simpanan Karbon Total Hutan Sumatera Barat 23 17. Grafik Perbedaan Simpanan Karbon Tiap Daur HTI 25 18. Grafik Perbedaan Simpanan Karbon Siklus Tebang HPH 26

19. Grafik Simpanan Karbon Skenario Penanaman 27

20. Luas Hutan Skenario Provinsi Konservasi 28

21. Simpanan Karbon Skenario Provinsi Konservasi 28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat 33

2. Tabel Nilai Cadangan Karbon Setiap Penggunaan Lahan 33

3. Komponen - Komponen Tegakan Hutan Alam 33

PENDAHULUAN

Latar BelakangDewasa ini aktivitas penggunaan lahan kehutanan semakin meningkat. Menurut IPCC (2007) 40% dari peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) selama periode 1990 hingga 2004 disumbang dari sektor kehutanan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi. Luas kawasan hutan Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahun, berdasarkan data statistik kehutanan pada tahun 2007 luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 133.694.685,15 ha sedangkan pada tahun 2011 berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2011 luas kawasan hutan di Indonesia berkurang hingga 131.279.115,98 ha. Laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia selama tahun 2003 – 2006 mencapai 1.089.000 hektar per tahun (Kemenhut 2009). Sedangkan untuk kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1991 sebesar 2.881.910 ha (Dephut 2002), pada tahun 1999 sebesar 2.600.286 ha, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 2.346.061 ha (Kemenhut 2012). Berdasarkan Data Strategis Kehutanan (2009) diketahui bahwa laju deforestasi hutan di Sumatera dari tahun 2000 – 2006 sebesar 1.345.500 ha atau sebesar 269.100 ha/tahun, sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat tercatat laju deforestasi dari tahun 2003 – 2006 sebesar 1.373,40 ha/tahun.

Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas, sektor kehutanan Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini di-karenakan tingginya tingkat deforestasi (perubahan fungsi hutan) dan degradasi (penurunan nilai fungsi hutan) pada kawasan hutan di Indonesia. Perubahan tingkat deforetasi dan degradasi hutan di Indonesia terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman dan pembangunan infrastuktur negara. Deforestasi dan de-gradasi pada suatu kawasan hutan yang terjadi dapat berakibat pada perubahan simpanan karbon yang ada pada kawasan hutan tersebut.

Gas CO2 merupakan salah satu GRK paling utama dengan

konsentrasi sekitar 35% dari total GRK yang ada. Sekitar 33% dari peningkatan CO2 tersebut berasal dari kegiatan penggunaan lahan, alih guna

lahan dan hutan (Land Use, Land Change and Forestry, LULUCF). Menurut Laporte et al. (2008) sekitar 350 milyar ton karbon berada pada hutan tropis dan dapat diemisikan ke atmosfir melalui deforestasi dan degradasi hutan. Lebih lanjut IFCA (2007) menjelaskan bahwa emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi sebagian besar berasal dari negara berkembang, khususnya yang memiliki hutan tropis terbesar seperti Indonesia, Brazil dan Kongo.

2 sebesar 13.017 juta ton atau sebesar 138 juta ton/hektar.

Berkurangnya luas hutan yang ada akan sangat mempengaruhi fungsi hutan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon yang ada dari atmosfir. Peningkatan emisi GRK mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim atau yang dikenal dengan climate change. Berdasarkan IPCC (2007) suhu permukaan bumi meningkat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 0,013oC pertahun dari tahun 1956 – 2006 dibanding peningkatan 100 tahun yang lalu (1906 -2006) hanya sebesar 0,0074oC per tahunnya. Pemanasan global juga mengakibatkan naiknya ketinggian rata-rata per-mukaan air laut, dimana pada tahun 1961 -2003 peningkatan air perper-mukaan air laut sebesar 1,8 mm pertahun menjadi 3,1 mm pertahun.

Atas dasar pemahaman dari isu-isu dan fakta yang diangkat inilah dirasa perlu adanya suatu penelitian pada suatu lingkup kawasan tertentu agar dapat mengetahui simpanan karbon tersedia dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi. Fokus dalam penelitian ini adalah seberapa jauh dampak perubahan kawasan hutan terhadap simpanan karbon yang ada di dalamnya. Penelitian ini juga nantinya diharapkan mampu memberi gam-baran alternatif solusi terbaik dalam penggunaan lahan terkait ketersediaan simpanan karbon suatu wilayah.

Perumusan Masalah

Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan akan lahan. Pembangunan di sektor non-kehutanan menjadi salah satu faktor berkurangnya luas dan tutupan kawasan berhutan. Kebutuhan manusia akan tempat tinggal, kebutuhan pangan, sumberdaya tambang hingga kebutuhan akan kayu senantiasa menjadi alasan utama berdirinya industri-industri pemenuhan kebutuhan tersebut. Berkurangnya luas dan tutupan kawasan hutan menimbulkan suatu konsekuensi negatif yaitu meningkatnya angka emisi di sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

3 berpengaruh langsung terhadap hilangnya kemampuan lahan dalam menyimpan karbon.

Untuk mengurangi laju penurunan tutupan hutan dan meningkatkan pendapatan dari pengelolaan hutan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan merencanakan pembangunan HKm seluas 45.500 hektar, hutan desa 39.000 hektar, RHL 62.100 hektar sampai dengan tahun 2014. Untuk memenuhi kebutuhan kayu industri, di provinsi Jambi akan dibangun HTR dan HTI sampai tahun 2020 seluas 508.000 hektar. Selain itu akan dilakukan pemanfaatan LOA (Log Over Area) seluas 163 ribu hektar (Kemenhut 2010).

Deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sumatera Barat se-tidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kegiatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, kegiatan pertambangan, pembangunan sektor per-kebunan, alokasi untuk penggunaan lainnya (APL) dan kebakaran hutan. Penelitian ini tidak akan mengikutsertakan kebakaran hutan sebagai faktor yang berpengaruh, penelititan ini hanya mempertimbangkan simpanan karbon dalam keterkaitannya terhadap perubahan kawasan hutan. Per-tanyaan yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimanakah tren yang terjadi pada kawasan hutan di provinsi Sumatera Barat, faktor apa saja yang berpengaruh besar pada perubahan kawasan hutan dan bagaimanakah hubungan keterkaitan antara pola penggunaan dan perubahan kawasan hutan dengan tingkat simpanan karbonnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model dinamika perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Menentukan faktor-faktor yang berperan besar dalam perubahan kawasan hutan di Sumatera Barat. Penelitian juga bertujuan untuk mengukur dinamika simpanan karbon hutan di Provinsi Sumatera Barat dan membuat beberapa skenario yang berdampak positif bagi simpanan karbon di kawasan hutan Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain untuk menyediakan informasi mengenai pendugaan luas kawasan hutan dan simpanan karbon di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan penerapan pemanfaatan kawasan hutan berbasis REDD+ dikemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan

4

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan adalah hak penggunaan sebagian kawasan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar sektor non-kehutanan yang bersifat strategis dan terbatas tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43/Menhut-II/2008 dimana pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk :

(a) Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daratan provinsi, dengan tanpa biaya kompensasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

(b) Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi, dengan kompensasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

(c) Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi, dengan kompensasi lahan bukan kawasan hutan. Ijin ini mengatur pinjam pakai kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan batasan bahwa di hutan lindung tidak dilakukan pola penambangan terbuka dan hanya dilakukan di hutan produksi. Bila luas kawasan hutan lebih besar dari 30% maka kompensasi lahan ditiadakan dan pemohon hanya membayar PNBP. Namun bila luas hutan kurang dari 30% luas daratan maka pemohon harus menyediakan lahan kompensasi yang berada pada 1 DAS atau Pulau dan juga harus membayar PNBP.

2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Kebijakan pelepasan kawasan mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2010 dimana pelepasan kawasan hutan dalam SK bersama ini adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan Usaha Pertanian dan dalam peraturan ini terdapat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Pelepasan kawasan hutan hanya bisa dilakukan di HPK;

b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

c. Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

d. Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

e. Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan se-bagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

3. Izin Tukar Menukar Kawasan

5 memasukan lahan pengganti. Kebijakan yang mengatur izin tukar menukar kawasan dimulai dengan diterbitkannya Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang tukar menukar kawasan hutan dan selanjutnya hanya terjadi perbaikan-perbaikan selama 5 (lima) kali tanpa menghapus atau mengganti peraturan terdahulu sehingga dalam membahas kebijakan tukar menukar kawasan hutan ini hanya dibatasi pada perbaikan-perbaikan oleh peraturan menteri kehutanan.

a. SK Nomor 292/KPTS-II/1995

Tukar menukar kawasan hutan adalah kegiatan pelepasan kawasan hutan tetap menjadi kawasan nonhutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti, dimana HPK tidaklah termasuk bagian dari hutan tetap dan HPK juga tidak dapat digunakan sebagai lahan pengganti melainkan APL. Kriteria APL yang dapat digunakan sebagai lahan pengganti haruslah berada pada subDAS atau DAS atau dalam pulau yang sama pada provinsi tertentu serta memiliki ciri fisik sebagai hutan lindung.

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 66/Menhut-II/2006

Perubahan yang terjadi hanya berupa penambahan mengenai tukar menukar kawasan di hutan mangrove, apabila tidak tersedia lahan pengganti dengan ciri fisik yang serupa dapat diganti dengan lahan kering setelah dibuktikan dengan pengujian dan penelitian serta dibangun ekosistem buatan sebagai pengganti.

c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26/Menhut-II/2007

Keputusan ini merubah prinsip tukar menukar kawasan yang sebelumnya, dengan memperbolehkan HPK diubah menjadi HP dikarenakan kondisi APL yang ada telah dirubah menjadi pemukiman, pertanian namun perkebunan, pertambangan dan sebagainya masih terdapat dalam kawasan hutan sehingga HPK layak ditukar menjadi HP sebagai kompensasi HP yang dilepas.

Dalam peraturan ini juga telah mengedepankan kriteria lahan yang dapat digunakan untuk tukar menukar. Areal yang digunakan adalah areal tidak berhutan, tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar yang tidak dibebani izin. Untuk lahan pengganti dari HPK sebelumnya harus dilakukan pelepasan terlebih dahulu menjadi APL. Serta untuk areal pengganti harus dihapus kepemilikannya dari Badan Pertanahan Nasional.

Batasan lain yang harus diperhatikan adalah rasio. Bila tukar menukar untuk kepentingan umum maka rasionya adalah 1:1, namun jika untuk kepentingan strategis bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum maka rasionya 1:2, jika untuk okupasi 1:1, jika untuk pertanian dan dan pemekaran wilayah dimana luas hutan besar dari 50% maka 1:1, namun bila luas hutan antara 30%-50% maka 1:2 dan jika luas hutan kecil dari 30% maka 1:3.

6

d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62/Menhut-II/2007

Peraturan ini menegaskan pengertian umum yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum seperti jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman, fasilitas keselamatan umum, transmigrasi serta penempatan korban bencana alam yang tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.

e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/Menhut-II/2008

Peraturan ini merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 dengan pertimbangan bahwa pe-menuhan terhadap kewajiban tukar menukar kawasan hutan memerlukan proses sementara terdapat kondisi-kondisi tertentu terhadap kawasan yang dimohonkan sehingga diberikan dispensasi penggunaan kawasan tersebut untuk masa paling lama dua (2) tahun.

f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16/Menhut-II/2009

Peraturan ini menambahkan kriteria pada kegiatan tukar menukar kawasan yang belum terakomodir seperti fasilitas pendidikan.

4. Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan fungsi kawasan adalah kegiatan merubah sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu kawasan dengan tujuan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian serta sebagai penyangga kehidupan seperti yang tertulis pada PP No 70 tahun 2001.

Kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Perubahan fungsi kawasan hutan dapat berlangsung pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi yang dapat dilakukan secara parsial atau dalam suatu wilayah provinsi. Namun perubahan kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%.

Metode Pendugaan Karbon

Metode pendugaan simpanan karbon kawasan hutan pada penelitian ini mengacu pada metode perhitungan IPCC (2006) untuk sektor AFOLU Dimana untuk mendapatkan nilai emisi/ serapan GRK menggunakan rumus:

Emisi/ Serapan GRK = DA X FE

Keterangan :

DA = Data aktifitas (Ha)

7 Faktor emisi yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Simpanan karbon berdasarkan jenis penggunaan lahan

No. Jenis Penggunaan Lahan

Cadangan Karbon

(Ton/Ha) Sumber Pustaka

1. Hutan Primer 348,02 Tresnawan dan Rosalina (2002)

2. Hutan Bekas Tebangan 189,26 Tresnawan dan Rosalina (2002)

Metode pendugaan simpanan karbon pada hutan yang dibebani izin konsesi HPH dengan cara mengalikan total bomassa yang ada dengan faktor konversinya. Total biomassa mengacu pada penelitian Basuki et al. (2009) yaitu ln Biomassa = -1.498+2.234(LnDBH)) sedangkan faktor konversinya berdasarkan pada International Panel on Climate Change/ IPCC (2006) sebesar 0,47 total biomassa.

Pendugaan simpanan karbon pada areal konsesi HTI mengacu pada penelitian Purwitasari (2011) diketahui untuk tanaman jenis Acacia mangium dengan daur 4-10 tahun, jarak tanam 2,5 x 3m, tingkat kematian 5% rumus pendugaan simpanan karbonnya adalah C= 0,060255D2,39.

Metode Pendekatan Dinamika Sistem

Menurut Purnomo (2004) analisis sitem lebih mendasarkan pada kemampuan kita untuk memahami fenomena dari data yang tersedia. Analisis sistem adalah sebuah pemahaman yang berbasis pada proses, sehingga sangat penting untuk memahami proses-proses yang terjadi. Membuat analogi-analogi terkadang merupakan cara yang penting untuk memahami sesuatu. Pemahaman akan adanya isomorisme antar beragam sistem menjadikan pemahaman terhadap sesuatu menjadi mungkin, bahkan pada suatu sistem yang kita buta sekali akan perilakunya.

Pemodelan adalah kegiatan membuat model untuk tujuan tertentu. Model adalah abstraksi dari suatu sistem. Sistem adalah sesuatu yang terdapat di dunia nyata. Sehingga pemodelan adalah kegiatan membawa sebuah dunia nyata kedalam dunia tak nyata atau maya tanpa kehilangan sifat-sifat utamanya dengan menggunakan perpaduan antara seni dan logika. Sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan subsistem adalah suatu unsur atau komponen dari suatu sistem, yang berperan dalam pengoperasian sistem tersebut. Dasar dari analisis sistem adalah asumsi bahwa proses alami terorganisasi dalam suatu hierarki yang kompleks. Proses sistem terbentuk dari hasil aksi dan interaksi proses-proses yang sederhana. Tidak ada sistem yang terpisahkan dan setiap sistem saling berinteraksi satu sama lain (Gayatri, 2010)

8

model matematika untuk mengidentifikasi dan mensimulasikan karakteristik yang penting dari sistem yang kompleks. Tahapan analisis sistem menurut Grant et al. (1997), sebagai berikut :

a. Formulasi Konseptual.

Tujuan tahapan ini untuk menentukan suatu konsep dan tujuan model sistem yang dianalisis. Penyusunan model konseptual ini didasarkan pada kenyataan di alam dengan segala sistem yang terkait antara satu dengan yang lainnya serta saling mempengaruhi sehingga dapat mendekati keadaan yang sebenarnya. Kenyataan yang ada di alam dimasukan dalam simulasi dengan memperhatikan komponen-komponen terkait yang sesuai dengan konsep dan tujuan melakukan pemodelan simulasi. Tahapan ini terdiri dari tiga langkah sebagai berikut :

1. Penentuan isu, tujuan, dan batasan model.

2. Kategorisasi komponen-komponen dalam sistem. 3. Pengedintifikasian hubungan antar komponen.

Setiap komponen yang masuk dalam ruang lingkup sistem dikategorisasikan kedalam berbagai kategori sesuai dengan karakter dan fungsinya sebagai berikut ;

1. State variable, yang menggambarkan akumulasi materi dalam sistem. 2. Driving variable, variable yang dapat mempengaruhi variabel lain namun

tidak dapat dipengaruhi oleh sistem.

3. Konstanta. Adalah nilai numerik yang menggambarkan karakteristik sebuah sistem yang tidak berubah atau suatu nilai yang tidak mengalami perubahan pada setiap kondisi simulasi.

4. Auxiliary variable, variable yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem.

5. Material transfer, menggambarkan transfer materi selama periode tertentu yang terletak diantara dua state, source, dan sink.

6. Information transfer, menggambarkan penggunaan informasi tentang state dari sistem untuk mengendalikan perubahan state.

7. Source and sink berturut-turut menggambarkan asal (awal) dimulainya proses dan akhir dari masing-masing transfer materi.

b. Spesifikasi Model Kuantitatif

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengembangkan model kuantitatif dari sistem yang diinginkan. Pembuatan model kuantitatif ini dilakukan dengan memberikan nilai kuantitatif terhadap masing-masing nilai variabel dan menterjemahkan setiap hubungan antar variabel dan komponen penyusun modelsistem tersebut kedalam persamaan matematik sehingga dapat dioperasikan oleh program simulasi. Spesifikasi model terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Memilih struktur kuantitatif umum dari model dan waktu dasar yang digunakan dalam simulasi.

2. Mengidentifikasi bentuk fungsional dari persamaan model. 3. Menduga parameter dari persamaan model.

4. Memasukan persamaan ke dalam program simulasi.

9 c. Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan dengan mengamati kelogisan model dan membandingkannya dengan dunia nyata. Tujuannya adalah mengevaluasi model yang dibangun dalam hal kegunaan relatifnya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tahapan evaluasi model adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi kewajaran dan kelogisan model

2. Mengevaluasi hubungan perilaku model dengan pola yang diharapkan. 3. Membandingkan model dengan sistem nyata.

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kewajaran perilaku model jika dilakukan perubahan salah satu parameter dalam model yang telah dibuat.

d. Penggunaan Model

Tujuan tahapan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi pada awal pembuatan model. Tahapan ini melibatkan pe-rencanaan dan simulasi beberapa hasil skenario yang telah di evaluasi, sehingga dapat digunakan untuk memahami pola perilaku model, serta mengetahui tren yang akan datang. Model juga dapat dipakai untuk menguji sebuah hipotesis atau dipakai untuk mengevaluasi ragam skenario yang ada. Bila terjadi perbedaan, maka ada dua hal yang harus dilakukan, sebagai berikut :

1. Memeriksa ulang stuktur model, termasuk nilai parameter yang dipergunakan untuk mengawali pemodelan dan konsistensi internal model.

2. Memeriksa ulang cara pengukuran parameter di lapangan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi secara seksama.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Desember 2012 hingga Februari 2013.

Data dan Alat

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan data Statistik Kehutanan 2012. Data-data tersebut meliputi data penggunaan kawasan hutan pada masa lampau dan rencana penggunaanya di masa depan. Alat yang digunakan yaitu seperangkat komputer serta perangkat lunak (software) untuk mengolah data, yaitu STELLA 9.0.2, Microsoft Office Excel 2007 dan Minitab 16.

Metode Pengumpulan Data

10

a. Data perubahan fungsi kawasan hutan b. Data pelepasan kawasan hutan

c. Data pinjam pakai kawasan d. Data tukar menukar kawasan

Data pemanfaatan kawasan hutan meliputi : a. Data pembangunan HPH

b. Data pembangunan HTI Tahapan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analisis sistem. Model yang dibangun dari pendekatan sistem ini akan menjelaskan pola penggunaan lahan serta hubungannya dengan tingkat simpanan karbon dan emisi di Provinsi Sumatera Barat. Data yang didapatkan diperkaya dengan review hasil-hasil penelitian di lokasi lain. Tahapan pembuatan model dan analisis data pada penelitian ini mengacu pada tahapan analisis sistem menurut Grant et al. (1997). Berikut tahapan-tahapan dalam pembangunan model:

1. Formulasi model konseptual 2. Spesifikasi Model Kuantitatif 3. Evaluasi model

4. Penggunaan model

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis dan Kondisi AlamProvinsi Sumatera Barat terletak pada 0,540LU - 3,300LS dan 98,360BT - 101,530BT. Provinsi ini berbatasan disebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, disebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, disebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas daratan sebesar 4.289.800 ha atau sebesar 2,23% luas daratan Indonesia provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah sembilan kabupaten dan enam kotamadya dengan 120 Kecamatan dan 2.176 desa. Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 4.228.000 jiwa berdasarkan sensus tahun 2000 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,57% dsn presentase penduduk per propinsi sebesar 2,08% dan kepadatan penduduk : 99/km2 (Indonesia 106/km2)

Provinsi Sumatera Barat memiliki suhu maksimum sebesar 29,8 °C yang dicapai pada bulan April dan suhu minimum 15,6 °C yang dicapai pada bulan Mei. Sumatera Barat memiliki kelembaban rata-rata sebesar 88,4-93% dengan curah hujan maksimum sebesar 594,1 mm yang dicapai pada bulan Oktober dan curah hujan minimum sebesar 92,4 mm pada bulan Juni.

Keadaaan dan Kondisi Kawasan Hutan

11 berupa hutan (berhutan) adalah sebesar 47 % dan daratan yang bukan berupa hutan (Non Hutan) sebesar 39 %. Penutupan lahan non hutan adalah penutupan lahan selain daratan yang bervegetasi hutan yaitu berupa semak/belukar, lahan tidak produktif, sawah, lahan pertanian, pemukiman, alang-alang dan lain-lain. Luas hutan di Provinsi Sumatera Barat menurut SK Menhut 422/KPTS-II/1999 memiliki luas sebesar 2.600.286 ha sedangkan menurut SK Menhut 141/Menhut-II/2012 kawasan hutan Sumatera Barat sekarang memiliki luas 2.346.061 ha dan jelas terlihat kawasan hutan mengalami penurunan dalam segi luas mencapai 254.225 ha dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan tingginya tingkat pembangunan pada sektor non-kehutanan seperti pertanian, perkebunan, perumahan, industri pertambangan dan lain-lainnya.

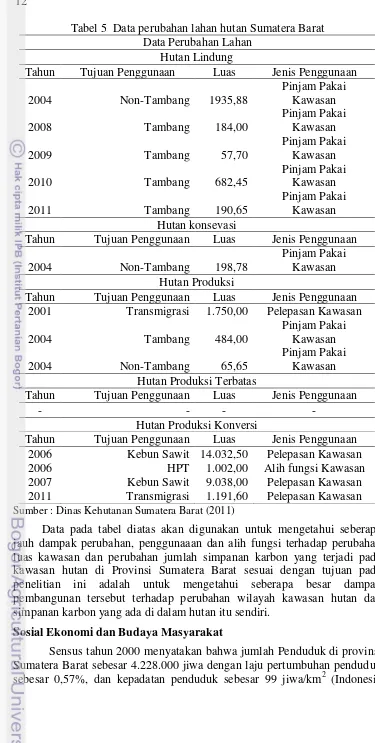

Data luas dan perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1999 ditampilkan pada Tabel 2,3,4 dan 5 sebagai berikut.

Tabel 2 Data luas kawasan hutan

Jenis Hutan Luas Hutan (ha)

Hutan lindung 910.533

Hutan konservasi 846.175

Hutan Produksi 246.383

Hutan Produksi Terbatas 407.849

Hutan Produksi Konversi 189.346

Sumber : SK Menhut 422/KPTS-II/1999

Tabel 3 Data perkembangan IUPHHK-HA Sumatera Barat Data perkembangan IUPHHK-HA Sumatera Barat

Tahun Luas (ha) total luas(ha)

2005 208.820,00 208.820,00

2006 0,00 208.820,00

2007 3.703,14 212.523,14

2008 2.619,00 215.142,14

2009 160.590,00 375.732,14

2010 0,00 375.732,14

2011 0,00 375.732,14

Sumber : Dinas Kehutanan Sumatera Barat (2011)

Tabel 4 Data perkembangan izin HTI

Data statistik perkembangan HTI Sumatera Barat

Tahun Luas (ha) Total luas(ha)

2005 46.743,00 46.743,00

2006 46.743,00 93.486,00

2007 0,00 93.486,00

2008 1.816,60 95.302,60

2009 35.292,00 128.778,00

2010 0,00 128.778,00

2011 0,00 128.778,00

12

Tabel 5 Data perubahan lahan hutan Sumatera Barat Data Perubahan Lahan

Hutan Lindung

Tahun Tujuan Penggunaan Luas Jenis Penggunaan

2004 Non-Tambang 1935,88

Pinjam Pakai

Tahun Tujuan Penggunaan Luas Jenis Penggunaan

2004 Non-Tambang 198,78

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi

Tahun Tujuan Penggunaan Luas Jenis Penggunaan 2001 Transmigrasi 1.750,00 Pelepasan Kawasan

2004 Tambang 484,00

Pinjam Pakai Kawasan

2004 Non-Tambang 65,65

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Tahun Tujuan Penggunaan Luas Jenis Penggunaan

- - - -

Hutan Produksi Konversi

Tahun Tujuan Penggunaan Luas Jenis Penggunaan 2006 Kebun Sawit 14.032,50 Pelepasan Kawasan

2006 HPT 1.002,00 Alih fungsi Kawasan

2007 Kebun Sawit 9.038,00 Pelepasan Kawasan 2011 Transmigrasi 1.191,60 Pelepasan Kawasan Sumber : Dinas Kehutanan Sumatera Barat (2011)

Data pada tabel diatas akan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh dampak perubahan, penggunaaan dan alih fungsi terhadap perubahan luas kawasan dan perubahan jumlah simpanan karbon yang terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak pembangunan tersebut terhadap perubahan wilayah kawasan hutan dan simpanan karbon yang ada di dalam hutan itu sendiri.

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

13 106/km2) yang didominasi oleh masyarakat dengan kebudayaan minangkabau. Pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar hutan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam di masyarakat yang belum berkembang. Hal ini dikarenakan minat dan pemahaman masyarakat terkait bidang kehutanan masih rendah serta keberadaan kawasan hutan seperti batas-batasnya di lapangan belum seluruhnya diakui oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemodelan Dinamika Simpanan Karbon

Formulasi Model Konseptual

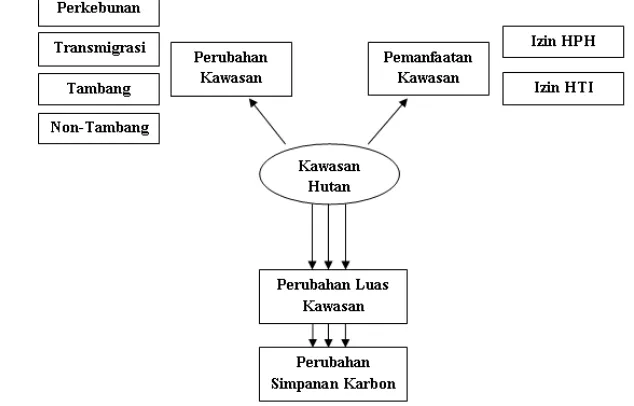

Pada tahapan ini dilakukan pengelompokan terhadap semua perubahan yang terjadi pada wilayah hutan Sumatera Barat sejak tahun 1999 dan disusun menjadi sebuah organogram.

Berdasarkan data perubahan, peruntukan dan alih fungsi pada kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat sebelumnya dibuatlah sebuah konsep model yang digunakan sebagai dasar acuan pengembangan pada penelitian ini. Model konseptual yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1 Organogram perubahan kawasan hutan Sumatera Barat Model yang dibangun berdasarkan data diatas diklasifikasikan dalam tiga submodel yakni

1. submodel simpanan karbon deforestasi hutan 2. submodel simpanan karbon degradasi hutan 3. submodel perubahan simpanan karbon total

14

Spesifikasi Model Kuantitatif

Submodel Simpanan Karbon Deforestasi

Model deforestasi hutan bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dapat dipengaruhi oleh adanya pinjam pakai kawasan, tukar menukar kawasan, alih fungsi dan pelepasan kawasan hutan. Submodel ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Sub-submodel Perubahan Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat

2. Sub-submodel Perubahan Simpanan Karbon Terhadap Perubahan Hutan Sumatera Barat

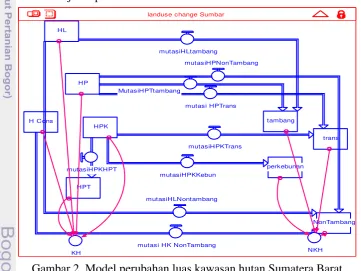

Sub-submodel Perubahan Luas Kawasan Hutan

Data aktivitas perubahan lahan tersebut kemudian disimulasikan ke dalam sub-submodel Perubahan Luas Kawasan hutan Sumatera Barat dengan asumsi bahwa tren yang ada masih akan tetap sama hingga tahun mendatang dimana kegiatan pinjam pakai untuk kawasan tambang sebesar 272,2 ha/tahun dan perubahan kawasan untuk transmigrasi sebesar 1191,6 ha/tahun masih akan terus berlanjut. Sub-submodel perubahan luas kawasan hutan ini disajikan pada Gambar 2.

HL

HP

HPT H Cons

HPK

tambang

trans

perkebunan

NonTambang mutasiHLNontambang

mutasiHPKHPT

mutasi HPTrans mutasiHPNonTambang

mutasiHPKKebun mutasiHPKTrans mutasiHLtambang

mutasi HK NonTambang

KH NKH

MutasiHPTtambang

landuse change Sumbar

Gambar 2 Model perubahan luas kawasan hutan Sumatera Barat Pada sub-submodel perubahan luas kawasan hutan ini diketahui bahwa :

1. source adalah luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang mengacu pada SK Menhut 422/KPTS-II/1999 yang disajikan pada Tabel

15 3. Material transfer pada submodel ini adalah semua data perubahan lahan hutan Sumatera Barat dari tahun 1999 seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.

4. Hasil perubahan pada setiap source kemudian diakumulasikan pada variable Kawasan Hutan (KH) untuk wilayah hutan dan variable Non Kawasan Hutan (NKH) wilayah non-hutan.

Grafik simulasi perubahan luas kawasan hutan Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.

12:11 27 Mar 2013

Graf ik perubahan Luas kawasan Hutan Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun

Gambar 3 Grafik model simulasi perubahan luas hutan Sumbar Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat tren yang ada bahwa luas kawasan hutan di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Sub-submodel Perubahan Simpanan Karbon Terhadap Perubahan Hutan

Simpanan karbon pada luas kawasan hutan dapat dimodelkan dengan menggunakan data yang didapatkan dari hasil pemodelan luas kawasan hutan pada Gambar 2. Simpanan karbon perubahan luas hutan Sumatera Barat ditampilkan pada Gambar 4.

HL

16

Pada Sub-sub model simpanan karbon diatas dapat diketahui bahwa :

1. Luas hutan berdasarkan fungsinya yang mengacu pada pemodelan sebelumnya bertindak sebagai Driving variable pada sistem ini

2. Driving variable selanjutnya adalah nilai simpanan karbon yang berasal dari penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 348,02 ton/ha untuk hutan primer dan 189,26 untuk hutan sekunder (Tresnawan dan Rosalina 2002).

3. Auxilary variable berupa hasil simpanan karbon tiap jenis penggunaan hutan didapat dari persamaan yang mengacu pada IPCC (2006) dimana hasil yang didapat berdasarlkan hasil perkalian antara luas tiap jenis hutan dengan nilai simpanan karbon masing-masing hutan.

4. Variable cadangan karbon total pada submodel simpanan karbon deforestasi didapat dari akumulasi simpanan karbon pada tiap jenis penggunaan lahan hutan yang ada.

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat perubahan simpanan karbon pada hutan di Sumatera Barat yang disajikan pada Lampiran 5 dan grafik hasil simulasi simpanan karbonnya dapat dilihat pada Gambar 5.

22:08 31 Mar 2013

Graf ik Simulasi Simpanan Karbon Perubahan Tata Guna Lahan Hutan Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun

1: Ctotal tata Guna Lahan

1

1

1

1

Gambar 5 Grafik simulasi simpanan karbon perubahan kawasan hutan Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa simpanan karbon pada pola submodel simpanan karbon deforestasi terus menurun, dimana hal yang sama juga terjadi pada model perubahan luas kawasan sebelumnya. Penurunan luas kawasan yang terjadi dapat dikatakan memiliki kolerasi terhadap penurunan simpanan karbon yang ada pada hutan di provinsi Sumatera Barat.

Submodel Simpanan Karbon Degradasi Hutan

17 degradasi hutan dibagi menjadi dua, yang terdiri dari sub-submodel hutan alam dan sub-submodel hutan tanaman.

Sub-submodel Hutan Alam

Dinamika pemodelan degradasi pada hutan alam Sumatera Barat dibagi menjadi tiga model yaitu

1. Model Dinamika Tegakan pada Hutan Alam dengan Izin Konsesi 2. Model Simpanan Karbon Non-logging

3. Model Simpanan Karbon logging 4. Model Simpanan Karbon Total

1.Model Dinamika Tegakan pada Hutan Alam dengan Izin Konsesi

Hasil pemodelan ini disajikan pada Lampiran 5. Pada model tersebut dapat diketahui bahwa :

1. state variable pada sistem ini adalah jumlah pohon pada setiap kelas diameter (KD) yang mengacu pada penelitian Agustini (2006) yang disajikan pada Lampiran 3.

2. Perubahan pohon dalam KD dipengaruhi oleh material transfer berupa ingrowth, upgrowth dan mortality serta banyak pohon pada kelas diameter itu sendiri. Ingrowth adalah banyaknya pohon yang mengalami penambahan diameter dari masih dalam tingkat tiang ke tingkat pohon pada diameter minimal dari suatu periode, sedangkan upgrowth adalah pohon yang tumbuh dan keluar dari kelas diameter tertentu setelah satu periode tertentu (Alder, 1995). Penelitian mengenai ingrowth dan upgrowth pada hutan alam di Indonesia pernah dilakukaan oleh Krisnawati (2001).

3. Persamaan ingrowth yang diadopsi dari penelitian ini yakni Y= 3,98 + 0,0269NHA – 0,33LBDS, dimana Y adalah jumlah pohon, NHA adalah jumlah pohon per hektar dan LBDS adalah luas bidang dasar (m2/ha). 4. Persamaan upgrowth yang digunakan dalam model ini adalah Y = 0,214

+ 0,00235LBDS + 0,00925D – 0,00012D2 yang kemudian dikalikan jumlah pohon pada KD sebelumnya, dimana Y adalah jumlah pohon, NHA adalah jumlah pohon per hektar dan LBDS adalah luas bidang dasar (m2/ha).

5. Mortality adalah laju kematian dari pohon-pohon dalam tegakan yang umumnya dinyatakan dengan persen per tahun. Nilai mortality rate mengacu pada penelitan elias (1995) yaitu untuk KD 10-19 cm sebesar 0,3074, pada KD 20-29 sebesar 0,0747, pada KD 30-39, pada KD 40-49 sebesar 0,0126, pada KD 50-59 sebesar 0,0118 dan pada KD 60up sebesar 0,01005

18

18:59 15 Mar 2013

Graf ik perubahan tegakan ada hutan alam Page 1

1999.00 2009.25 2019.50 2029.75 2040.00

tahun

1: NHA 2: Ingrowth 3: Penebangan

1

Gambar 6 Grafik perubahan tegakan hutan alam

Berdasarkan grafik pada Gambar 6, dengan asumsi intensitas pe-manenan sama dengan satu dapat dilihat seiring berjalan waktu per-kembangan tanaman muda semakin berkurang, bisa dilihat dengan mengamati grafik ingrowth yang semakin menurun, persaingan dalam men-dapatkan sinar matahari mengakibatkan tanaman muda sulit berkembang dikarenakan sinar matahari yang datang tertutup oleh tajuk tanaman dewasa disekitarnya. Berdasarkan Gambar 6 juga dapat dilihat bahwa per-kembangan pada hutan alam akan terus meningkat hingga mencapai nilai maksimum kemudian mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pemanenan. Perkembangan tegakan ini akan sangat mempengaruhi nilai simpanan karbon didalam hutan tersebut.

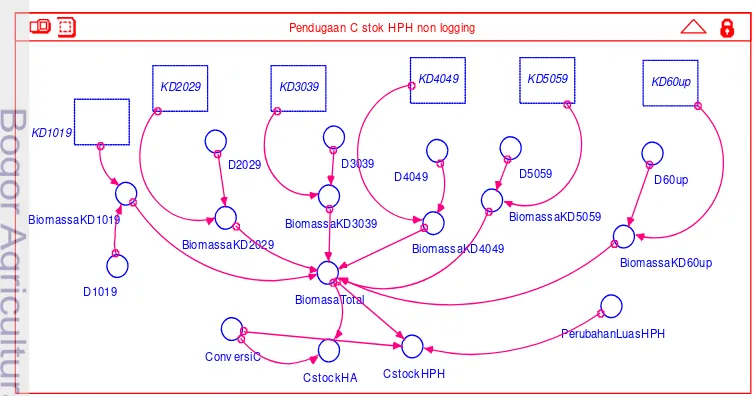

2. Model Simpanan Karbon Non-logging

Berdasarkan model pada Lampiran 5 perhitungan simpanan karbon pada hutan bekas tebangan hutan alam yang memiliki izin konsesi dibagi menjadi dua, yaitu: perhitungan simpanan karbon non-logging pada Gambar 7.

KD1019

KD2029 KD3039 KD4049 KD5059 KD60up

D1019

Pendugaan C stok HPH non logging

19 Berdasarkan pemodelan simpanan karbon non-logging pada hutan alam dengan izin konsesi diatas diketahui bahwa :

1. Persamaan simpanan karbon pada HPH Hutan Alam non-logging didapat dengan mengalikan total biomassa yang ada dengan faktor konversinya. 2. Auxiliary varialble biomassa per kelas diameter didapat dengan

menggunakan asumsi persamaan alometrik Basuki et al. (2009) yaitu ln Biomassa = -1.498+2.234(LnDBH)).

3. Faktor konversi simpanan karbon pada vegetasi menggunakan asumsi ratio rate 0,47 IPCC (2006).

4. perubahan luas menjadi drive variable, dimana perubahan luas akan mempengaruhi simpanan karbon yang ada.

3. Model Simulasi Simpanan Karbon Logging

Model simulasi logging pada areal konsesi hutan alam di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 8.

BiomassaKD60up

PerubahanLuasHPH

luas tahunan

C logging ConversiC

stok logging

Gambar 8 Model pendugaan cadangan karbon logging

Model simpanan karbon logging dari hasil perkalian jumlah biomassa dengan faktor konversi karbon sebesar 0,47 dan luas HPH, dengan asumsi bahwa pemanenan dilakukan pada pohon dengan diameter diatas 60 cm. Simpanan karbon pada HPH didapat dari pengurangan stok non-logging dengan stok loggingnya, seperti yang disajikan pada Gambar 9 dan grafiknya pada Gambar 10.

C logging

CSHPH total

CstockHPH nonlogging

Cstok HPH total

20

12:36 27 Mar 2013 Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun 1:

1: 1:

0 150000 300000 1: CSHPH total

1

1 1 1

Gambar 10 Grafik model simulasi simpanan karbon HPH

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa simpanan karbon pada areal konsesi pada hutan alam ini mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan dikarenakan adanya pemanenan setiap tahunnya dan hutan mulai mengalami penurunan simpanan karbon yang ditandai dengan penurunan pada akhir daurnya.

Sub-submodel Hutan Tanaman Industri (HTI)

Hutan tanaman adalah hutan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hasil hutan berupa kayu dengan menggunakan sistem silvikultur tebang habis di akhir daur. Hutan tanaman di Sumatera Barat didominasi oleh tanaman Acacia mangium sebagai jenis utamanya. Pertumbuhan pada hutan tanaman sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman, jarak tanam, lama daur dan persen kehidupan. Berdasarkan data per-kembangan izin HTI di Sumatera Barat dapat digunakan untuk membuat pemodelan seperti yang disajikan pada Gambar 11 dan 12 .

jarak tanam NHHTI per ha

Plantation

Panen

Kematian DaurHTI

Jumlah Pohon Per Hektar HTI

21 Kegiatan pemodelan simpanan karbon HTI diawali dengan membuat pemodelan jumlah tegakan per hektar pada HTI,dimana faktor-faktor pemodelannya sebagian berikut :

1. State variable berupa jumlah HTI per hektar. 2. Inflow berupa penanaman.

3. Jarak tanam merupakan drive variable bagi penanaman, yaitu 2,5m X 3m yang mengacu pada penelitian Purwitasari (2011).

4. Outflow berupa pemanenan dan kematian, dimana persen kematian juga mengacu pada penelitian purwitasari (2011) sebesar 5% setiap hektarnya.

5. Daur HTI yang digunakan pada penelitian ini diasumsikan seragam selama 5 tahun.

Model jumlah pohon per hektar yang telah ada inilah yang kemudian dijadikan dasar pembuatan model perubahan tegakan HTI yang ditampilkan pada gambar berikut.

DaurHTI

NHTI

PanenHTI Plantation2

~ PermitHTI

NHHTI per ha

Perubahan Stock tegakan HTI

Gambar 12 Model jumlah pohon setiap daur HTI

Pemodelan Perubahan jumlah tegakan pada HTI memiliki komponen model sebagai berikut :

1. Jumlah pohon total HTI (NHTI) sebagai state variable.

2. Inflow berupa kegiatan penanaman dengan jumlah tegakan per hektar dan luas izin konsesi HTI(permit HTI). Sebagai variable.

3. Outflow berupa kegiatan pemanenan

4. Daur HTI yang digunakan pada penelitian ini diasumsikan seragam selama 5 tahun.

Model jumlah tegakan total HTI kemudian digunakan dalam pembuatan model simpanan karbon pada HTI seperti yang disajikan pada Gambar 13.

DaurHTI

KD

NHTI

Cstock HTI total

Cstock De…Forest HTI

22

Berdasarkan penelitian Purwitasari (2011) diketahui untuk tanaman jenis Acacia mangium dengan daur 4-10 tahun, jarak tanam 2,5 x 3m, tingkat kematian 5% rumus pendugaan simpanan karbonnya adalah C= 0,060255D2,39.

13:02 27 Mar 2013

Untitled Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun

Gambar 14 Grafik model simulasi simpanan karbon HTI

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa simpanan karbon pada HTI terus mengalami kenaikan dan turun kembali pada akhir daurnya, akan tetapi simpanan karbon pada hutan tanaman ini tidak sebesar jumlah simpanan karbon yang ada pada hutan primer ataupun sekunder. Hal ini dikarenakan kedua hutan tersebut memiliki jenis tanaman yang lebih beragam per luasannya dibandingkan dengan HTI. Faktor lain yang juga berpengaruh yaitu adanya daur yang lebih pendek pada hutan tanaman sehingga karbon maksimumnya hanya tercapai pada masa akhir daur sebelum penebangan.

Submodel Simpanan Karbon

Berdasarkan hasil pemodelan deforestasi dan degradasi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat maka dapat dibuat model simpanan karbon total kawasan hutan yang ditampilkan pada Gambar 15 dan 16.

~

23 Komponen-komponen yang membentuk model simpanan karbon total kawasan hutan Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Variable simpanan karbon total merupakan akumulasi auxilary variable simpanan karbon non konsesi (C non-Concecion) dengan simpanan karbon non konsesi (C concecion)

2. Auxilary variable simpanan karbon konsesi merupakan hasil pengurangan simpanan karbon total hasil deforestasi dengan dugaan simpanan karbon pada hutan yang memiliki izin konsesi

3. Auxilary variable simpanan karbon konsesi merupakan akumulasi dari simpanan karbon pada kawasan hutan yang dibebani izin HPH dan HTI

Berdasarkan model diatas diketahui bahwa simpanan karbon hutan mengalami penurunan setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat dari grafik perubahan simpanan karbon total pada Gambar 16 sebagai berikut.

15:57 14 Apr 2013 Page 1

1999 2012 2025 2037 2050

tahun 1:

1: 1:

670000000 700000000 730000000 1: C total hutan

1

1

1

1

Gambar 16 Grafik simpanan karbon total hutan Sumatera Barat Berdasarkan asumsi pada tren saat ini dapat dilihat pada grafik di atas bahwa dengan tren yang ada saat ini, maka simpanan karbon pada hutan Sumatera Barat akan terus mengalami penurunan. Pada grafik dapat dilihat bahwa terjadi penurunan drastis pada tahun 2006 hingga 2008 dikarenakan adanya pelepasan kawasan untuk perkebunan pada tahun 2006 dan 2007, pada tahun 2007 adanya pemberian izin usaha pengelolaan hutan alam dan pada tahun 2008 karena pemberian izin bagi hutan tanaman industri dimana kawasan yang ada harus ditebang habis terlebih dahulu.

Evaluasi Model

24

perubahan luas kawasan hutan pada tahun 2012 dengan data luas hutan 2012 berdasarkan SK Menhut 141/menhut-II/2012 seperti yang disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6 Evaluasi model perubahan luas kawasan hutan Jenis Hutan Model Simulasi

2012

SK Menhut 141/menhut-II/2012

%

Lindung 900.022,00 792.114,00 86,38

Konservasi 845.181,20 809.295,00 95,57

Produksi 404.179,00 360.382,00 87,85

Produksi Terbatas 253.397,00 233.157,00 91,32

Produksi Konversi 159.261,50 188.257,00 84,60

Rata-rata 89,14

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil simulasi memiliki rata-rata keterwakilan sebesar 89,14% terhadap keadaan nyatanya, yang dalam hal ini dapat dinyatakan logis.

Evaluasi model juga dapat dilakukan dengan membandingkan hubungan perilaku model dengan pola yang diharapkan, dalam hal ini adalah hipotesis bahwa simpanan karbon pada kawasan hutan akan semakin berkurang seiring tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan grafik pada Gambar 16, dimana hasil grafik simulasi simpanan karbon juga menunjukan penurunan yang sesuai dengan hipotesis awal, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang ada adalah logis.

Penggunaan Model

Penggunaan model berfungsi untuk menerapkan model dalam skenario yang telah dibuat dalam rangka memberikan jawaban mengenai tujuan pembuatan submodel. Tujuan utama adalah untuk memproyeksikan potensi simpanan karbon yang ada pada pada kawasan hutan Sumatera Barat kedepan dengan tren yang ada saat ini. Pemodelan ini juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan skenario-skenario lain dalam rangka peningkatan simpanan karbon. Beberapa skenario yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu skenario pengaturan daur HTI, skenario siklus tebang HPH dan skenario provinsi konservasi.

Skenario Daur HTI

25

16:10 14 Apr 2013 Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun

1: 1: 1:

670000000 700000000 730000000

C total hutan: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

Gambar 17 Grafik perbedaan simpanan karbon tiap daur HTI Keterangan:

: Daur 4 tahun : Daur 9 tahun

: Daur 5 tahun : Daur 10 tahun

: Daur 7 tahun

Tabel 7 Simpanan karbon tiap daur HTI Tahun

C stok Daur HTI (ton)

4 tahun 5 tahun 7 tahun 9 tahun 10 tahun

2013 620.208,19 1.186.363,61 1.801.503,81 3.058.735,14 2.101.422,84

2020 1.550.520,48 2.224.431,77 2.129.052,28 3.265.211,11 11.908.102,01

2030 775.260,24 2.224.431,77 4.585.651,06 4.135.934,07 12.842.079,86

2040 1.550.520,48 2.224.431,77 1.637.732,52 5.224.337,77 12.842.079,86

2050 775.260,24 2.224.431,77 3.603.011,54 6.530.422,21 12.842.079,86

Berdasarkan Gambar 18 dan Tabel 6 dapat dilihat bahwa semakin panjang daur maka semakin banyak simpanan karbon yang ada. Hal ini dikarenakan waktu yang digunakan oleh tanaman sendiri menjadi lebih panjang untuk menyimpan karbon sebelum proses penebangan terjadi, dimana simpanan yang lebih banyak juga akan mempengaruhi simpanan karbon total hutan yang ada. Dengan asumsi daur 5 tahun adalah daur yang dipakai oleh semua HTI yang ada, maka berdasar hasil pemodelan yang ada daur 7 tahun akan menyimpan rata-rata sebesar 734.572,10 ton/tahun lebih banyak dibanding daur 5 tahun, daur 9 tahun akan menyimpan rata-rata 2.426.109 ton/tahun lebih banyak dibandingkan daur 5 tahun, dan daur 10 tahun akan menyimpan rata-rata 8.490.334,74 ton lebih banyak dibanding daur 5 tahun.

Skenario Siklus Tebang

26

21:26 30 Mar 2013 Page 1

1999.00 2011.75 2024.50 2037.25 2050.00

tahun 1:

1: 1:

0 150000 300000 CSHPH total: 1 - 2 -

1

1

1 1

2

2 2

2

Gambar 18 Grafik Perbedaan Simpanan Karbon Siklus Tebang HPH Keterangan:

: Siklus 30 Tahun : Siklus 35 Tahun

Tabel 8 Simpanan karbon siklus tebang HPH Tahun Simpanan karbon tiap siklus (ton)

30 Tahun 35Tahun

2013 232.733,06 203.044,52

2020 206.736,93 205.970,03

2030 210.689,80 207.921,94

2040 212.225,36 183.429,38

2050 191.960,49 185.785,16

Berdasarkan Gambar 19 dan Tabel 7 dapat dilihat bahwa siklus tebang 30 tahun dapat menyimpan karbon lebih banyak dibanding pada siklus 35 tahun sebesar 13.638,9 ton/tahun. Hal ini dikarenakan jumlah pohon layak tebang yang ada lebih sedikit sehingga karbon yang tersimpanpun lebih banyak.

Skenario Penanaman

27

7:34 07 Mei 2013 Page 1

1999 2012 2025 2037 2050

tahun

1: 1: 1:

0 1000 2000

C stok Penanaman: 1 - 2 - 3 -

1 2 1 1 1

2

2

2

3

3

3

3

Gambar 19 Grafik simpanan karbon skenario penanaman Keterangan :

: Tanpa penanaman : 2X penanaman

: Penanaman

Tabel 9 Simpanan karbon skenario penanaman Tahun Simpanan karbon penanaman (ton)

Non-penanaman Penanaman 2X Penanaman

2010 0,00 118,42 236,85

2013 0,00 201,17 402,34

2020 0,00 375,81 751,62

2030 0,00 586,11 1.172,22

2040 0,00 757,94 1.515,89

2050 0,00 898,34 1.796,69

Skenario Provinsi Konservasi

28

s

18:29 07 Apr 2013 Page 1

1999 2012 2025 2037 2050

tahun

Gambar 20. Luas hutan skenario provinsi konservasi Keterangan :

: Luas kawasan BAU

: Luas kawasan skenario provinsi konservasi

16:13 14 Apr 2013 Page 1

1999 2012 2025 2037 2050

tahun

Gambar 21. Simpanan karbon skenario provinsi konservasi Keterangan :

: Simpanan karbon BAU

: Simpanan karbon skenario provinsi konservasi

Tabel 10 Simpanan karbon provinsi konservasi

Tahun Stok Karbon BAU

(Ton)

Stok Karbon Provinsi Konservasi (Ton)

2013 684.779.190,15 684.779.190,15

2020 683.888.223,66 685.820.183,82

2030 680.670.241,97 685.822.135,73

2040 677.425.815,80 685.797.643,16

29 Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat dilihat bahwa simpanan karbon yang ada setelah tahun 2013 tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada skenario ini tidak ada pengurangan kawasan hutan setelah 2013.

2. Perubahan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pemodelan dinamika luas kawasan hutan yang ada dapat kita lihat bahwa luas kawasan hutan di Sumatera Barat terus mengalami penurunan sejak tahun awal model tahun 1999 hingga akhir pemodelan seperti yang akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Hasil pemodelan luas kawasan hutan Sumbar

Tahun Luas Kawasan Hutan (Ha)

1999 2.600.286,00

2013 2.560.571,70

2020 2.550.290,10

2030 2.535.602,10

2040 2.520.914,10

2050 2.506.226,10

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kawasan hutan terus menurun, dan diperkirakan berdasar hasil pemodelan bahwa laju penurunan setiap tahunnya sebesar 1.844,31 ha/tahun dan hingga saat ini faktor-faktor yang masih berpengaruh besar dalam perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat adalah kegiatan transmigrasi dan kegiatan pertambangan. 3. Pendugaan Hasil Pemodelan Dinamika Simpanan Karbon Hutan

Pendugaan simpanan karbon pada penelitian ini merupakan akumulasi dari submodel simpanan karbon deforestasi dan submodel degradasi hutan yang hasilnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 Simpanan karbon hasil pemodelan kawasan hutan

Tahun Total Simpanan Karbon (ton)

1999 722.657.237,06

2013 684.779.190,15

2020 683.888.223,66

2030 680.670.241,97

2040 677.425.815,80

2050 674.208.237,99

30

SIMPULAN DAN SARAN

SimpulanBerdasarkan hasil pemodelan pada penelitian ini dapat dilihat adanya tren yang menunjukkan penurunan simpanan karbon pada kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Faktor-faktor yang hingga saat ini berpengaruh besar pada perubahan kawasan hutan antara lain adalah tren perubahan menuju tambang dan transmigrasi, dimana tren perubahan ini sangat berpengaruh pada penurunan simpanan karbon hutan Sumatera Barat. Hasil pemodelan menunjukkan terjadi penurunan simpanan karbon dari tahun 1999 hingga 2050 sebesar 48.448.999,07 ton atau dengan laju penurunan sebesar 949.980,38 ton setiap tahunnya. Beberapa skenario yang dibuat pada penelitian ini seperti skenario daur HTI, skenario siklus HPH dan skenario provinsi konservasi dapat berdampak positif pada simpanan karbon hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Saran

Penelitian serupa perlu dilakukan di provinsi lain di Indonesia. Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui nilai ekonomi yang akan didapat bila diterapkan skenario Reducing Emision from Deforestation and Degradation (REDD+) di Provinsi Sumatera Barat juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini K. 2006. Ingrowth dan Upgrowth Di Hutan Alam Bekas Tebangan untuk Jenis Komersial (Studi Kasus Di HPH PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat) [skripsi].Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Alder D. 1995. Growth Modelling for Mixed Tropical Forest. Oxford Forestry Institute, Departement of Plant Science University of Oxford. Tropical Forestry Paper No 30.

Basuki TM, van Laake PE, Skidmore AK, Hussin YA. 2009. Allometric equationfor estimating above-ground biomass in tropical lowland Dipterocarp forests. Forest Ecology and Management. 257 : 1654-1694 Budiharto. 2009. Penentuan rujukan dan skenario pengurangan emisi karbon

dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia [Tesis]. Bogor (ID) Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor.

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta (ID). Dephut.

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. 2002. Data dan Informasi Kehutanan Sumatera Barat. Jakarta (ID). Dephut.

Dinas Kehutanan Sumatera Barat. 2011. Perkembangan IUPHHK dan Izin Pemanfaatan Kayu 5th terakhir [internet]. [diacu 2013 Februari 21]. Tersedia dari : http://www.dishut-sumbar.co.id.

Dinas Kehutanan Sumatera Barat. 2011. Tentang Data Statistik Perubahan Kawasan Hutan Sumatera Barat. Padang (ID). Dishut.

31 Forests in East Kalimantan, Indonesia. Di dalam : Elias. Pembukaan Wilayah Hutan ed 1; 2008; Bogor: IPB Press. Hlm 231.

FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report. Forestry Paper No 163.

Grant W. E. P. L. Sandra 1997. Ecology and Natural Resource Management System Analysis and Simulation. John Willey and Son Inc, Toronto. Gayatri A. 2010. Model Rantai Nilai Mata Kayu Jati (Tectona grandis L.f)

di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[IFCA] Indonesia Forest Climate Alliance 2007. Laporan Konsolidasi Studi Tentang Metodologi dan Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforstation and Forest Degradation in Indonesia (REDDI) : REDD Methodology and Strategies Summary for Policy Makers. Tidak diterbitkan.

[IPCC] International Panel on Climate Change. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Vol 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use.

[IPCC] International Panel on Climate Change. 2007. Synthesis Report – An Assessment of the Intergiovermnetal Panel on Climate Change. IPCC Plenary XXVII (Valencia, Spain, 12-17 November 2007) Kartodiharjo H. A. Supriyono. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral

Terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia. Occasional Paper 26(1) CIFOR. [KEMENHUT] Kementrian Kehutanan. 1995. Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia. Nomor 292/KPTS-II/1995 tentang tata cara tukar menukar kawasan hutan. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 66/Menhut-II/2006 tentang perbaikan tata cara tukar menukar kawasan pada hutan mangrove.Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 26/Menhut-II/2007 tentang perbaikan tata cara tukar menukar kawasan pada HPK. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 62/Menhut-II/2007 tentang perbaikan tata cara tukar menukar kawasan untuk kepentingan umum. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementrian Kehutanan. 2008. Perhitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2008. Pusat Informasi dan Perpetaan Hutan Badan planologi Kehutanan. Gedung Manggala Wanabakti. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2008. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 38/Menhut-II/2008 tentang dispensasi penggunaan kawasan pada tata cara tukar menukar kawasan. Jakarta (ID). Kemenhut.

32

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2009. Data Strategis Kehutanan 2009. Kementrian Kehutanan RI. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 16/Menhut-II/2009 tentangpenambahan kriteria fasilitas pendidikan pada tata cara tukar menukar kawasan hutan. Jakarta(ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kemenhut. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2010. Nomor : P.08/Menhut II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2010. PP Nomor 10 /2010 tentang tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2011. Statisitik Kehutanan 2011. Kementrian Kehutanan RI. Jakarta (ID). Kemenhut.

[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2012. Nomor : 141/Menhut-II/2012 tentang Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat 2012. Jakarta (ID). Kemenhut.

Krisnawati H. 2001. Pengaturan Hasil Hutan Tidak Seumur dengan Pendekatan Dinamika Struktur Tegakan (Kasus Hutan Alam Bekas Tebangan [Tesis]. Bogor (ID) Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor. Laporte N, Merry F Baccini A, Goetsz S, Stabach J, Brownman M. 2008.

Reducing CO2 Emissions From Deforestation And Degradation In

Democratic Republic Of Congo : A first Look. The woods Hole Research Center (WHRC). USA

Onrizal. 2004. Model penduga biomassa dan karbon tegakan hutan kerangas di taman nasional danau sentarum, kalimantan barat. [Tesis]. Bogor (ID) Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor.

Purnomo H. 2004. Teori Sistem. Bahan Bacaan Mata Ajaran Analisis sistem. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Purwitasari H. 2011. Model persamaan alometrik bomassa dan massa karbon pohon akasia mangium (acacia mangium Willd) (studi kasus pada HTI akasia mangium di BPKH Parung Panjang, KPH Bogor,Perum Perhutani Unit III, Jawa Barat dan Banten). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sahardjo B.H. 2009. State Of The Art Indonesian REDD. Makalah disampaikan dalam AKECOP Forum on REDD in ASEAN Region Agricultural University Bogor, Indonesia. 14-15 Oktober 2009 Tresnawan H, Rosalina U. 2002. Pendugaan biomasa di atas tanah di