PENCEMARAN SUNGAI CILIWUNG DI SEGMEN KOTA BOGOR

DANY TROFISA

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor. Oleh Dany Trofisa (E34050861) di bawah bimbingan Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc.

Perkembangan kependudukan di DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor mendorong peningkatan kebutuhan hidup sehingga bermunculan berbagai macam industri dan peternakan. Sungai Ciliwung sebagai ekosistem terbuka menerima beban pencemaran melalui saluran-saluran air dari berbagai sumber pencemar seperti limbah rumah tangga, industri, peternakan dan pertanian. Disamping itu, pemanfaatan air sungai Ciliwung oleh masyarakat juga menyebabkan penurunan kualitas dan mutu air sungai. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan industri-industri serta peternakan dengan menggunakan SIG sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung secara keseluruhan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah DAS Ciliwung segmen Kota Bogor. Pengambilan data sekunder pada Februari - Maret 2010, sedangkan data primer ke lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2010. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor, mengevaluasi perkembangan kondisi mutu air Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir di segmen Kota Bogor, menghitung besar beban pencemaran setiap sumber-sumber pencemar, menghitung besar daya tampung beban pencemaran. Metode yang digunakan untuk data sekunder adalah inventarisasi data dari beberapa sumber/instansi meliputi: data kualitas air, debit sungai, data kependudukan, dan peta tutupan lahan kota bogor, sedangkan untuk data primer adalah observasi lansung ke industri-industri dan peternakan serta wawancara masyarakat mengenai persepsi dan perilaku mereka terhadap sumberdaya air Sungai Ciliwung.

Sumber pencemar yang mencemari Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor berasal dari limbah domestik, industri dan peternakan. Sumber pencemar ini banyak berada di pinggiran sungai. Nilai parameter kualitas air seperti suhu, TDS, TSS, DO, pH dan Fosfat masih berada dalam baku mutu air kecuali BOD dan COD. Status mutu air berdasarkan metode IKA dan Storet tergolong dalam kategori sedang-buruk. Hal ini karena akumulasi pencemaran dari arah hulu. Limbah domestik memberikan kontribusi beban pencemaran yang besar jika dibandingkan dengan limbah industri dan peternakan. Besarnya beban pencemaran yang bersumber dari domestik, industri dan peternakan telah melebihi daya tampung beban pencemaran. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan tercemar. Berdasarkan hasil wawancara kepada 150 responden sebanyak 30.67% responden masih memanfaatkan sungai Ciliwung dan banyak digunakan untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK). Pada tahun 2007-2009 pengunaan lahan di Kota Bogor setiap tahun cenderung beralih menjadi permukiman. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin pesat.

Terdapat sumber- sumber pencemar di DAS Ciliwung Kota Bogor seperti limbah dari domestik, industri, peternakan dan pertanian. Kualitas air Sungai Ciliwung mengalami penurunan dari hulu ke hilir di segmen Kota Bogor, ditandai dengan peningkatan BOD dan COD yang melebihi baku mutu air berdasarkan PP No.82 tahun 2001. Status mutu air Sungai Ciliwung segmen Kota Bogor berdasarkan metode IKA dan Storet tergolong kategori sedang-buruk. Beban pencemaran banyak bersumber dari limbah domestik. Beban pencemaran limbah domestik potensial (843,36 ton/bulan BOD, 1.495,47 ton/bulan COD, 112,16 ton/bulan TN, 679,76 ton/bulan TP) dan riil (351,36 ton/bulan BOD, 784,75 ton/bulan COD, 58,86 ton/bulan TN, 356,71 ton/bulan TP). Daya tampung maksimum berada pada bulan Februari dan minimum berada pada bulan September.

Study of Waste Discharge and Pollution’s Capacity of Ciliwung River at Bogor City’s Segment. By Dany Trofisa (E34050861) under supervise of Ir. Agus Priyono, MS and Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc.

Population growth in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment lead to increasing of daily need, thus emerge many kinds of industry and farms. Ciliwung River as an open ecosystem receives waste discharge through water channels and many source of pollutants such as household waste, industrial waste, farming and agricultural waste. Moreover, water utilization of Ciliwung River by community causes the decreasing of river water’s quality. Thus need an inventory and mapping of industries and also farms by GIS as a base of efforts to control the pollution of Ciliwung River entirely.

This research carried out in region of DAS Ciliwung at Bogor City’s segment. Secondary data collection held on February – March 2010, while primary data collection in field held on October – November 2010. The objectives of this research are to identify the source of pollution in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment, to evaluate the conditional development of ciliwung river water quality from upstream to downstream in bogor city’s segment, to calculate the total of waste discharge of each source of pollutant, and to calculate the pollution’s capacity of DAS Ciliwung at Bogor City’s segment. Method used to collect secondary data was data inventory from some source/instances, included data of water quality, data of river’s debit, data of population, and map of Bogor City’s land cover, while method for primary data was direct observation to industries and farms and also interview to community about their perceptions and habits to water resource of Ciliwung River.

Source of pollutant which pollutes Ciliwung River at Bogor city’s segment originated from domestic, industrial and farming wastes. These pollutant sources were mostly located in the edge of river. Water quality parameters value such as temperature, TDS, TSS, DO, pH, and Phosphate were still in ambience of water quality standard, exception for BOD and COD. Status of water quality, based on IKA and Storet method, was included into moderate-worse category. It was caused by the accumulation of pollutant from the upstream. Domestic waste has a greater contribution than industrial and farming wastes. Amount of waste discharge from domestic, industry and farming have passed the ambience of waste discharge capacity. It indicates that the water has been polluted. Based on interview result fro 150 respondents, 30.67% of them still use Ciliwung River mostly for self hygiene. At 2007-2009, land use of Bogor City keep changing into settlements. It was caused by the growth of population.

There are source of pollutant in DAS Ciliwung at Bogor City’s segment such as domestic, industrial and farming wastes. Water quality of Ciliwung river keep decreasing from upstream to downstream in Bogor City’s segment, indicated by the increasing of BOD and COD which over the ambience of water quality standards of PP No. 82 2001. Status of Ciliwung River at Bogor City’s water quality, based on IKA and Storet method, was included into moderate-worse category. Te greatest waste discharge was originated from domestic waste. Potential of domestic waste discharge was 843.36 ton/month of BOD, 1,495.47 ton/month of COD, 112.16 ton/month of TN, and 679.76 ton/month of TP, while the real domestic waste discharge was 351.36 ton/month of BOD, 785.75 ton/month of COD, 58.86 ton/month of TN, and 356.71 ton/month of TP. Maximum capacity of waste discharge was in February and minimum capacity of waste discharge was in September.

KOTA BOGOR

DANY TROFISA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen Kota Bogor adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah

digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak ditertibkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian

akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2011

Nama Mahasiswa : Dany Trofisa

NRP : E34050861

Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II,

Ir. Agus Priyono, MS Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc

NIP. 19610812 198601 1 001 NIP. 19620316 198803 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan IPB

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS

NIP. 19580915 198403 1 003

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kasih saying-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dengan judul

“Kajian Beban Pencemaran dan Daya Tampung Pencemaran Sungai Ciliwung di Segmen

Kota Bogor”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu dan kedua adikku tercinta, serta

seluruh keluarga dan rekan-rekan atas do’a, dukungan dan kasih sayangnya. Ungakapan

terima kasih juga disampaikan kepada Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi

Prasetyo, M.Sc yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi input serta memberikan kontribusi

terhadap strategi dan proses pengendalian pencemaran air DAS Ciliwung khususnya Kota

Bogor guna menjaga kualitas air sungai. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam

penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan

dan pengembangan penelitian selanjutnya. Harapan penulis, sebuah karya kecil ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Bogor, Juni 2011

Penulis dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1987 dari pasangan

Bapak Andi Suwandi dan Ibu Dariah Eliana. Penulis merupakan anak pertama dari tiga

bersaudara.

Pendidikan penulis diawali pada tahun 1993-1999 di SDN 08 Pagi Pela Mampang dan

melanjutkan ke SLTPN 141 Jakarta pada tahun 1999-2002. Tahun 2002 meneruskan

pendidikan ke SMUN 55 Jakarta dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun itu juga penulis lulus

seleksi masuk Perguruan Tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis memilih Departemen Konservasi Sumberdaya

Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan

yaitu anggota dan pengurus Kelompok Pemerhati Flora Himpunan Mahasiswa Konservasi

Sumberdaya Hutan (HIMAKOVA) tahun 2006-2007, ketua umum Lembaga Dakwah

Fakultas DKM ‘Ibaadurrahmaan Fakultas Kehutanan tahun 2007-2008, dan tahun 2008-2009

diamanahkan sebagai ketua MS DKM ‘Ibaadurrahmaan, serta sejumlah kepanitiaan kegiatan

kemahasiswaan IPB dari tahun 2005-2009.

Pada tahun 2007 penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di

Indramayu-Kuningan dan Praktek Umum Konservasi Ex-situ (PUKES) di Taman Mini

Indonesia Indah (TMII) yaitu di Taman Burung dan Museum Serangga serta di Taman

Sringanis tahun 2008. Tahun 2009 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang Profesi

(PKLP) di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Jawa Barat.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas

Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: “Kajian

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang telah memberikan hidayah,

karunia, cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Andi Suwandi, ibunda Dariah dan kedua adikku tercinta Anisa

Septiwindari dan Tiara Rayna Yustika serta keluarga-keluarga lainnya atas do’a,

motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.

2. Bapak Ir. Agus Priyono, MS dan Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan selama

penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS sebagai dosen penguji yang telah memberikan

masukan dan saran dalam penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf di Fakultas Kehutanan IPB, khususnya

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata.

5. Seluruh pihak dan instansi yang telah memberikan bantuan berupa data-data

sekundernya.

6. Murabbiku dan teman seperjuangan dalam bundaran kecil yang telah berbagi suka

dan duka, berbagi tausiyah sehingga saya masih bias diberikan kekuatan dalam meniti

jalan yang panjang ini.

7. Keluarga besar Lembaga Dakwah Fakultas DKM Ibaadurrahmaan .

8. Keluarga besar SALAM ISC 2007 atas ukhuwah yang selama ini terjalin begitu

akrab.

9. Keluarga besar Ikhwah IPB khususnya Ikhwah Fahutan.

10.Keluarga besar KSHE 42 (Tarsius 42).

11.Ahmad Wahyudi, Harry Tri Atmojo, Teguh Pradityo, Hafiz Herbowo, Agus Prayitno,

Azhar Anas dan Ahmad Baiquni atas bantuan baik moral dan moril selama penulis

melaksanakan penelitian sampai sidang komprehensif.

12.Penghuni Madani, Wisma Biru, Dar’Esyabaab dan Wisma Krakatau atas ukhuwah

yang selama ini terjalin.

13.Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan

Bogor, Juni 2011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian dan Batasan Daerah Aliran Sungai (DAS) ... 3

2.2 Pencemaran Air dan Sumber Pencemaran Sungai Ciliwung ... 4

2.3 Beban Pencemaran dan Daya Tampung ... 5

2.4 Parameter Pencemaran Air ... 6

2.5 Kriteria, Status, dan Baku Mutu Air. ... 11

2.6 Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Air ... 12

2.7 Penginderaan Jauh ... 13

2.8 Sistem Informasi Geografis ... 14

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 18

3.2 Alat dan Bahan ... 18

3.3 Kerangka Pemikiran ... 19

3.4 Pengumpulan Data... 21

3.5 Analisis Data ... 21

BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Kondisi Umum Kota Bogor ... 29

4.2 Kondisi Umum Sungai Ciliwung ... 29

4.3 Kependudukan ... 30

4.4.Industri ... 30

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sumber Limbah Cair dan Karakteristiknya ... 32

5.2 Kondisi Kualitas Air Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2005-2009 ... 34

5.3 Status Mutu Air ... 50

5.4 Beban Pencemaran Setiap Sumber Pencemardi Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor... 53

5.5 Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 61

5.6 Pemanfaatan Sungai dan Air Sungai serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pencemaran Air Sungai Ciliwung Kota Bogor ... 62

5.7 Pengaruh Penggunaan Lahan terhadap Kualitas Air Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 64

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 68

6.2 Saran ... 69

DAFTAR PUSTAKA ... 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan dan Jenis Limbah Yang Dihasilkan ... 5

Tabel 2. Penggolongan Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Oksigen Terlarut ... 9

Tabel 3. Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD ... 9

Tabel 4. Bahan-bahan yang Digunakan dalam Penelitian ... 19

Tabel 5. Bobot Parameter Dalam Perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF WQI ... 22

Tabel 6. Kriteria Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation ... 23

Tabel 7. Penentuan Sistem Nilai Untuk Menentukan Status Mutu Air ... 24

Tabel 8. Klasifikasi Mutu Air Berdasarkan EPA (Environmental Protection Agency) ... 24

Tabel 9. Faktor Konversi Beban Limbah ... 27

Tabel 10 Jumlah Penduduk Kota Bogor ... 30

Tabel 11 Penggunaan Lahan di DAS Ciliwung segmen Kota Bogor ... 31

Tabel 12 Bentuk Penanganan Sampah Oleh Masyarakat ... 33

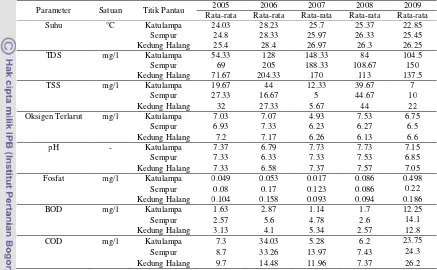

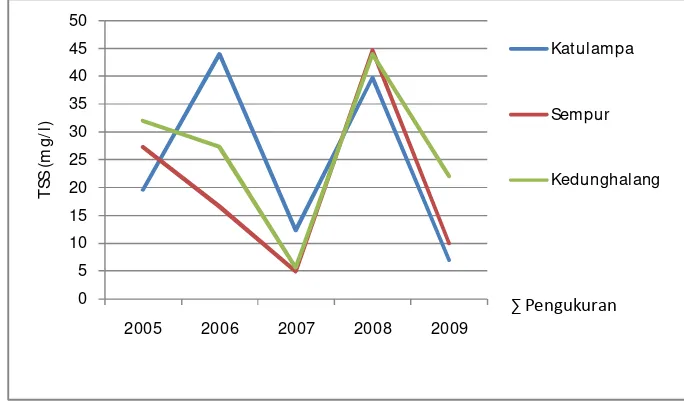

Tabel 13 Nilai Rata-rata Kualitas Air Sungai dari Beberapa Parameter Tahun 2005-2009 ... 35

Tabel 14 Hasil Pengamatan Nilai Suhu (°C) tahun 2005-2009 ... 37

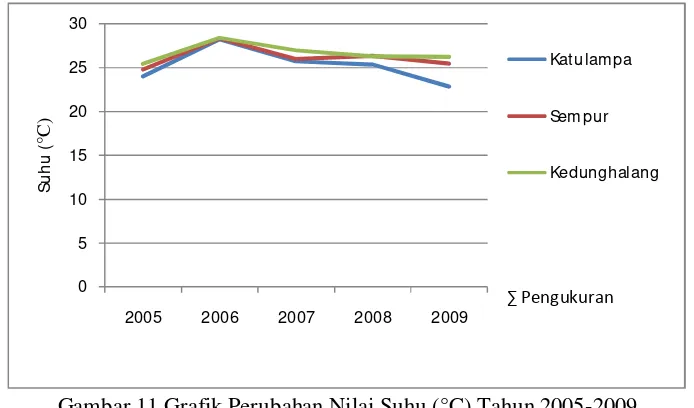

Tabel 15 Hasil Pengamatan Nilai TDS (mg/l) tahun 2005-2009 ... 38

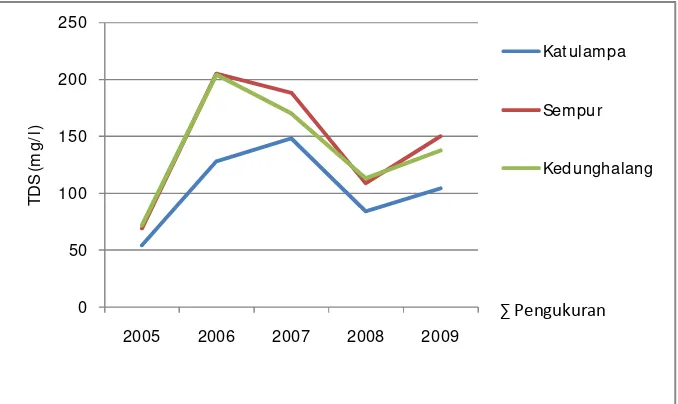

Tabel 16 Hasil Pengamatan Nilai TSS (mg/l) tahun 2005-2009 ... 40

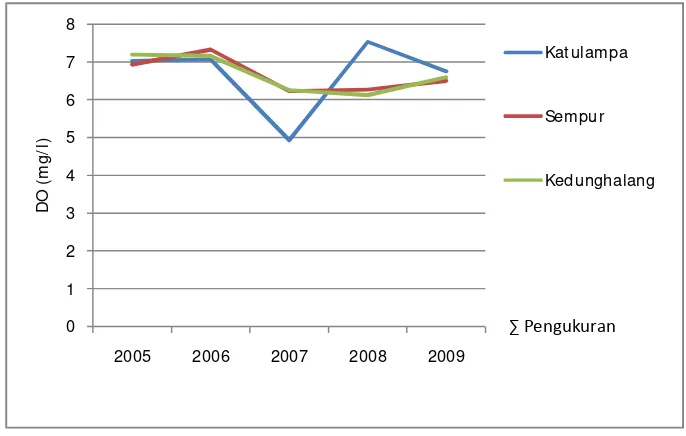

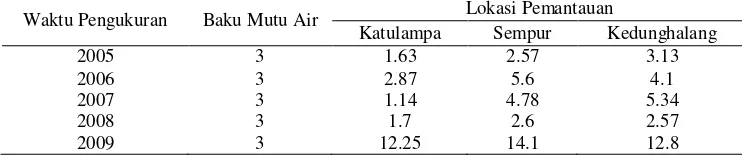

Tabel 17 Hasil Pengamatan Nilai DO (mg/l) tahun 2005-2009 ... 42

Tabel 18 Hasil pengamatan Nilai BOD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 44

Tabel 19 Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD ... 44

Tabel 20 Hasil Pengamatan Nilai COD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 46

Tabel 21 Hasil Pengamatan Nilai pH tahun 2005-2009 ... 47

Tabel 22 Hasil Pengamatan Nilai Fosfat (mg/l) tahun 2005-2009 ... 48

Tabel 23 Nilai IKA-NSF WQI tahun 2005-2009 ... 50

Tabel 24 Nilai Storet dan Status Mutu Air DAS Ciliwung segmen Kota Bogor Tahun 2005-2009 ... 52

Tabel 26 Potensi Beban Pencemaran Limbah Industri Kecil ... 57

Tabel 27 Potensi Beban Pencemaran Limbah Peternakan ... 60

Tabel 28 Daya Tampung Beban Pencemaran ... 62

Tabel 29 Persentase Pemanfaatan Sungai dan Air Sungai di DAS Ciliwung

Segmen Kota Bogor ... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Dasar SIG (Sistem Informasi Geografi) ... 16

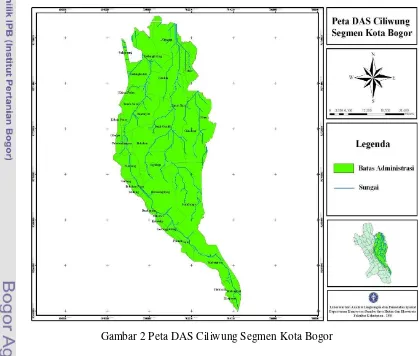

Gambar 2. Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor... 18

Gambar 3. Kerangka Alir Pemikiran Kajian Beban Pencemaran Air Sungai Ciliwung Di Kota Bogor ... 20

Gambar 4. Proses Pembuatan Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 25

Gambar 5. Proses Pengolahan Citra Landsat ... 26

Gambar 6. Limbah Domestik ... 32

Gambar 7. Limbah Peternakan ... 32

Gambar 8. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Katulampa ... 36

Gambar 9. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Sempur ... 36

Gambar 10. Fluktuasi Nilai Rata-rata Kualitas Air di Kedunghalang ... 36

Gambar 11. Grafik Perubahan Nilai Suhu (°C) Tahun 2005-2009 ... 35

Gambar 12. Grafik Perubahan Nilai TDS (mg/l) Tahun 2005-2009 ... 39

Gambar 13. Grafik Perubahan Nilai TSS (mg/l) Tahun 2005-2009 ... 41

Gambar 14. Grafik Perubahan Nilai DO (mg/l) tahun 2005-2009 ... 43

Gambar 15. Grafik Perubahan Nilai BOD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 45

Gambar 16. Grafik Perubahan Nilai COD (mg/l) tahun 2005-2009 ... 47

Gambar 17. Grafik Perubahan Nilai pH tahun 2005-2009 ... 48

Gambar 18. Grafik Perubahan Nilai Fosfat (mg/l) tahun 2005-2009 ... 50

Gambar 19. Perbandingan Fluktuasi Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Dari Tahun 2005-2009 ... 51

Gambar 20. Fluktuasi Beban Pencemaran Limbah Domestik Potensial ... 55

Gambar 21. Fluktuasi Beban Pencemaran Limbah Domestik Riil ... 55

Gambar 22. Industri Tempe... 58

Gambar 23. Industri Tahu ... 59

Gambar 24. Peternakan Sapi Perah... 60

Gambar 25. Peternakan Ayam Potong ... 60

Gambar 26. Aktivitas Mencuci Masyarakat di Katulampa ... 63

Gambar 27. Aktivitas Penggalian Pasir di Kedunghalang ... 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 75

Lampiran 2. Peta Lokasi Wawancara ... 76

Lampiran 3. Peta Lokasi Titik Pantau Sungai Ciliwung Segmen Kota Bogor ... 77

Lampiran 4. Peta Sebaran Industri dan Peternakan (Beban Pencemaran Riil)... 78

Lampiran 5. Peta Sebaran Industri dan Peternakan (Beban Pencemaran Potensial) ... 79

Lampiran 6. Peta Sebaran Industri dan Peternakan dengan Tutupan Lahan Tahun 2009... 80

Lampiran 7. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2007 ... 81

Lampiran 8. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2008 ... 82

Lampiran 9. Peta Tutupan Lahan DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor Tahun 2009 ... 83

Lampiran 10. Perhitungan Modifikasi Bobot Parameter (Wi) ... 84

Lampiran 11. Hasil Pengukuran Kualitas Air per Titik Pantau pada 14x Pengukuran ... 85

Lampiran 12 Hasil Pengukuran dan Perhitungan IKA-NSF WQI ... 86

Lampiran 13. Perhitungan Metode Storet ... 92

Lampiran 14. Beban Pencemaran Air DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor.... 94

Lampiran 15. Faktor Konversi Beban Limbah Domestik, Industri dan Peternakan... 96

Lampiran 16. Hasil Perhitungan Daya Tampung Sungai Ciliwung Tahun 2009 ... 97

Lampiran 17. Kurva Sub-Indeks TDS, DO, pH, BOD, Fosfat dan Suhu ... 98

Lampiran 18. Contoh Foto-foto Kondisi Sungai Ciliwung ... 99

Lampiran 19. Daftar Pertanyaan Wawancara ... 100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dengan luas areal 347 km2 mencakup

areal mulai dari bagian hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor sampai di hilir Teluk

Jakarta sebagai outlet DAS. Kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung, baik di

hulu maupun di hilir tergolong sangat intensif dengan pertambahan penduduk

yang tinggi, sebagai dampak tingginya dinamika pembangunan di wilayah

Jabodetabek.

Perkembangan penduduk Kota Bogor dengan laju pertumbuhan 2,39 persen

per tahun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) Kota Bogor mendorong peningkatan berbagai kebutuhan pangan,

sandang dan papan sehingga bermunculan berbagai macam industri dan

peternakan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kota Bogor laju pertumbuhan

industri mencapai 2,82 persen pada tahun 2010 dan total produksi daging Kota

Bogor tahun 2010 mencapai 13.241.967 kg. Meningkatnya jumlah dan jenis

industri serta peternakan di Kota Bogor diperkirakan telah banyak menimbulkan

beban pencemaran pada Sungai Ciliwung. Kondisi hutan DAS Ciliwung yang

juga berkurang menyebabkan debit sungai fluktuatif, sehingga berpengaruh

terhadap dinamika fluktuasi kualitas air sungai.

Berbagai program pengendalian pencemaran sungai pada umumnya belum

menyentuh permasalahan pencemaran mulai dari limbah domestik, industri kecil

sampai besar dan peternakan. Terutama beragamnya jenis industri kecil serta

penyebarannya yang sporadis hingga kawasan pemukiman sangat sulit untuk

dikelola dengan efektif. DAS Ciliwung sebagai ekosistem terbuka dan mengalir,

maka pencemaran industri-industri kecil dari wilayah daerah aliran sungai akan

memasuki Sungai Ciliwung melalui saluran-saluran air ataupun anak-anak sungai.

Dengan demikian akumulasi beban pencemar di bagian hulu di Cisarua

Kabupaten Bogor akan membuat tingkat pencemaran Sungai Ciliwung di wilayah

Dampak lain dari adanya pencemaran limbah domestik, industri dan

peternakan selain menurunkan mutu air sungai, juga menimbulkan bau busuk dan

sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,

perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan industri-industri di wilayah Kota

Bogor sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran Sungai Ciliwung secara

keseluruhan. Adapun penyediaan data dan informasi yang akurat, cepat dan

mencakup areal yang luas dapat dilakukan dengan aplikasi SIG dan teknik

penginderaan jauh (remote sensing).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS Ciliwung Segmen

Kota Bogor.

2. Mengevaluasi perkembangan kondisi mutu air Sungai Ciliwung dari hulu

ke hilir di segmen Kota Bogor.

3. Menghitung besar beban pencemaran setiap sumber-sumber pencemar.

4. Menghitung besar daya tampung beban pencemaran.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: memberikan informasi yang

berguna, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap

pengelolaan DAS Ciliwung seperti pemerintah Kota Bogor, Balai Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ciliwung, Balai Pengelolaan Sumberdaya Air

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Batasan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, disebutkan bahwa Daerah

Aliran Sungai adalah suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa

puncak-puncak, gunung dan punggung-punggung bukit. Bentang alam tersebut

menyimpan curah hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengatur dan

mengalirkannya secara langsung maupun tidak langsung beserta muatan sedimen

dan bahan-bahan lainnya ke sungai utama yang akhirnya bermuara ke laut

maupun danau. Sub DAS adalah bagian DAS dimana air hujan diterima dan

dialirkannya melalui anak sungai utama. Setiap DAS terbagi ke dalam sub

DAS-sub DAS.

Menurut Seyhan (1990), sungai memiliki tiga sifat aliran:

1. Aliran yang bersifat sementara, hanya dapat mengalir setelah terjadinya

hujan badai yang menghasilkan limpasan permukaan yang memadai.

Permukaan air bumi selalu berada di bawah dasar sungai.

2. Aliran yang terputus-putus, mengalir selama musim hujan saja.

Selanjutnya debit ini terdiri atas pemberian limpasan permukaan dan air

bumi pada dasar sungai. Permukaan air buni berada diatas dasar sungai

hanya selama musim hujan. Pada musim kemarau permukaan tersebut

berada di dasar sungai.

3. Aliran abadi/permanen, mengalir sepanjang tahun dengan debit-debit yang

lebih tinggi selama musim penghujan. Debit sungai terdiri atas pemberian

limpasan permukaan dan air bumi pada dasar bumi. Permukaan air tanah

selalu berada di atas dasar sungai.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan wilayah bersifat

kompleks yang dipengaruhi karakteristik fisik variabel meteorologinya.

Karakteristik fisik yang berupa pola penggunaan lahan, bentuk jaringan sungai,

kondisi tanah, topografi, dan ketinggian tempat merupakan karakteristik DAS

yang sifatnya dapat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Sedangkan variabel

kecepatan angin bersifat sangat berubah-ubah tergantung kondisi klimatnya

(Dewan Riset Nasional Kelompok II, Sumberdaya Alam dan Energi, 1994).

2.2 Pencemaran Air dan Sumber Pencemaran Sungai Ciliwung

Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup

zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat

berfungsi sesuai dengan peruntukkannya (Peraturan Pemerintah No. 20 tahun

1990). Bahan-bahan yang masuk dan mencemari lingkungan menurut Hynes

(1978) dalam Nugroho (2003) dapat berupa zat-zat beracun, bertambahnya

padatan tersuspensi, dioksidasi dan naiknya air akan merubah kondisi ekologi

perairan pada umumnya dan kualitas biota pada khususnya.

Sumber pencemaran air sungai dapat dibedakan menjadi sumber

domestik dan sumber non domestik. Termasuk ke dalam sumber domestik adalah

perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal dan rumah sakit. Sementara yang

termasuk sumber non domestik adalah pabrik, industri, pertanian, peternakan,

perikanan dan transportasi. Lahan di sepanjang Sungai Ciliwung dipergunakan

untuk berbagai kegiatan antara lain untuk pemukiman, pertanian, perkebunan dan

industri. Limbah tersebut didistribusikan ke badan sungai sepanjang DAS

Ciliwung sehingga terjadi pencemaran air (Sastrawidjaya, 1991).

Menurut Saeni (1989) sumber pencemaran yang terjadi di Sungai

Ciliwung berasal dari buangan penduduk, pertanian dan industri. Sugiharto (1987)

menyebutkan sumber pencemar yang berasal dari permukiman (penduduk) akan

menghasilkan limbah detergen, zat padat, BOD, COD, DO, nitrogen, fosfor, pH,

kalsium, klorida dan sulfat. Sumber pencemar yang berasal dari pertanian akan

menghasilkan limbah pestisida, bahan beracun dan logam berat. Sumber

pencemar yang berasal dari industri antara lain akan menghasilkan limbah BOD,

COD, DO, pH, TDS, minyak dan lemak, urea, fosfor, suhu, bahan beracun dan

kekeruhan. Jenis kegiatan industri dengan limbah yang dihasilkan disajikan pada

Tabel 1 Kegiatan dan Jenis Limbah yang Dihasilkan No Jenis Kegiatan Limbah yang Dihasilkan

1 Industri pangan BOD, COD, TOC, TOD, pH, suspended solid, minyak dan lemak, logam berat, sianida, klorida, amoniak, nitrat, fosfor dan fenol.

2 Industri minuman BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, warna, jumlah coli, bahan beracun, suhu kekeruhan dan buih.

3 Industri makanan BOD, COD, TOC, pH, minyak dan lemak, logam berat, nitrat, fosfor dan fenol.

4 Industri percetakan BOD, COD, TOC, total solids, suspended solid, TDS, minyak dan lemak, logam berat, amoniak, sulfit, nitrat, fosfor, warna, jumlah coli, coli faeces, bahan beracun, suhu, kekeruhan, klorinated benezoid.

5 Perkayuan dan motor COD, logam berat, dan bahan beracun.

6 Industri pakaian jadi BOD, COD, TOD, suspended solid, TDS, minyak dan lemak, logamberat, kromium, warna, bahan beracun, suhu, klorinated, benezoid dan sulfida.

7 Industri plastik BOD, COD, total solids, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, seng, sianida, sulfat, amoniak, fosfor, urea

anorganik, bahan beracun, fenol dan sulfida. 8 Industri kulit Total padatan, penggaraman, sulfida, kromium, pH,

endapan kapur, dan BOD.

9 Industri besi dan logam COD, suspended solids, minyak dan lemak, logam berat, bahan beracun, sianida, pH, suspended solid, kromium, besi, seng, klorida, sulfat, amoniak, dan kekeruhan. 10 Aneka industri BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak

dan lemak, warna, jumlah coli, bahan beracun, suhu, kekeruhan, amoniak dan kekeruhan.

11 Pertanian/tanaman pangan Pestisida, bahan beracun, dan logam berat.

12 Perhotelan Deterjen, zat padat, BOD, COD, TOC, TOD, nitrogen, fosfor, warna, jumlah coli, bahan beracun, dan kekeruhan.

13 Rekreasi BOD, COD, kekeruhan dan warna.

14 Kesehatan Bahan beracun, logam berat, BOD, COD, TOM dan jumlah coli.

15 Perdagangan BOD, pH, suspended solid, settleable solid, TDS, minyak dan lemak, amoniak, urea, fosfor, warna, jumlah coli, bahan beracun dan kekeruhan.

16 Pemukiman Deterjen, zat padat, BOD, COD, TOD, TOC, nitrogen, fosfor, kalsium, klorida dan sulfat.

17 Perhubungan darat Logam berat, bahan beracun dan COD.

18 Perikanan darat BOD, COD, TOM dan pH.

19 Peternakan BOD, COD, TOC, pH, suspended solid, klorida, nitrat, fosfor, warna, bahan beracun, suhu dan kekeruhan. 20 Perkebunan COD, pH, suspended solid, TDS, minyak dan lemak,

kromium, kalsium, klorida, sulfat, amoniak, sodium, nitrat, fosfor, urea anorganik, coli faeces dan suhu.

Sumber: Donal W. S dan H. E. Klei (1979) dalam Sugiharto dalam Taufik (2003)

2.3 Beban Pencemaran dan Daya Tampung

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 beban pencemaran

adalah jumlah suatu pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah.

kapasitas aliran air yang mengandung bahan pencemar, artinya adalah jumlah

berat pencemar dalam satuan waktu tertentu, misalnya kg/hari. Istilah beban

pencemaran dikaitkan dengan jumlah total pencemar atau campuran pencemar

yang masuk ke dalam lingkungan (langsung atau tidak langsung) oleh suatu

industry aatau kelompok industry pada areal tertentu dalam periode waktu

tertentu. Pada kasus limbah rumah tangga dan kota, istilah beban pencemaran

berkaitan dengan jumlah total limbah yang masuk ke dalam lingkungan (langsung

atau tidak langsung dari komunitas kota selama periode waktu tertentu

(Djajadiningrat dan Amir, 1991).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 daya tampung beban

pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima

masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

Daya tampung beban pencemaran diartikan sebagai kemampuan air pada suatu

sumber air atau badan air untuk menerima beban pencemaran tanpa

mengakibatkan air tersebut menjadi cemar (Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No.110 tahun 2003).

2.4 Parameter Pencemaran Air 2.4.1 Parameter Fisik

2.4.1.1 Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor dalam reaksi kimia dan aktifitas biologi

di dalam suatu perairan yang sangat berperan dan berpengaruh dalam

mengendalikan kondisi ekosistem perairan, terutama terhadap kelangsungan hidup

suatu organisme (Palmer, 2001). Kenaikan suhu sebesar 10°C menyebabkan

kebutuhan oksigen hewani perairan naik hampir dua kali lipat. Sebaliknya

peningkatan suhu menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut akan menurun dan

peningkatan suhu ini juga akan dapat menaikan daya racun polutan terhadap

organisme perairan (Moriber, 1974). Menurut Hawkes (1979) suhu perairan yang

tidak lebih dari 30°C tidak akan berpengaruh secara drastis terhadap

makrozoobenthos.

Fardiaz (1992) mengungkapkan bahwa kenaikan suhu air akan

a. Jumlah oksigen terlarut dalam air akan menurun.

b. Kecepatan reaksi kimia meningkat.

c. Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu.

d. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya

mungkin akan mati.

Temperatur air terutama merupakan pencerminan dari kondisi iklim.

Bagaimanapun manusia mampu memodifikasi temperatur misalnya air digunakan

untuk pendinginan dalam pembangkit listrik, dimana mentransfer buangan limbah

panas ke dalam perairan. Pembuangan limbah mungkin juga meningkatkan

temperatur air. Pelepasan air pada dasar perairan dari waduk-waduk mungkin

memasukkan air yang lebih dingin ke dalam sungai penerima.

2.4.1.2 Total Padatan Terlarut (Total Dissolved Solid/TDS)

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa padatan terlarut adalah padatan-padatan

yang mempunyai ukuran-ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi.

Padatan-padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang larut dalam

air/mineral dan garam-garamnya. Padatan terlarut mempengaruhi ketransparanan

dan warna air yang ada hubungannya dengan produktifitas (Sastrawijaya, 1991).

Keberadaan sebagai larutan-larutan ditunjukkan dalam keberadaan fisik dan kimia

air. Nilai TDS perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari

tanah, dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri).

Menurut Priyono (1994) aliran dasar dari suatu jalan air mendapatkan

mineral yang terpilih dalam bentuk garam-garam terlarut dalam larutan seperti

sodium, khlorit, magnesium, sulfat, dan lain-lain. Aliran ini dapat mengkontribusi

bahan-bahan terlarut untuk perairan.

2.4.1.3 Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS)

Padatan tersuspensi total (TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter

> 1 µm) yang tertahan pada saringan milipore dengan pori-pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, terutama disebabkan

TSS dapat meningkatkan nilai kekeruhan sehingga akan mempengaruhi

penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses

fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan air yang selanjutnya akan

mengurangi pasokan oksigen terlarut dan meningkatkan pasokan CO2 di perairan.

Menurut Priyono (1994) Bahan partikel yang tidak terlarut seperti pasir,

lumpur, tanah, dan bahan kimia inorganik menjadi bentuk bahan tersuspensi di

dalam air, sehingga bahan tersebut menjadi penyebab polusi tertinggi di dalam air.

Kebanyakan sungai dan daerah aliran sungai selalu membawa endapan lumpur

yang disebabkan erosi alamiah dari pinggir sungai. Akan tetapi, kandungan

sedimen yang terlarut pada hampir semua sungai meningkat terus karena erosi

dari tanah pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan. Partikel yang

tersuspensi menyebabkan kekeruhan dalam air, sehingga mengurangi kemampuan

ikan dan organisme air lainnya memperoleh makanan dan mengurangi tanaman

air melakukan fotosintesis.

2.4.2Parameter Kimia

2.4.2.1 Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO)

Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter kualitas air yang penting.

Umumnya konsentrasi DO di suatu perairan akan bersifat sementara atau

musiman dan berfluktuasi. Biasanya organisme air seperti ikan memerlukan

oksigen terlarut antara 5,8 mg/l (Palmer, 2001).

Oksigen terlarut dalam perairan dapat merupakan faktor pembatas dalam

penentuan kehadiran makhluk hidup dalam air. Kepekatan oksigen terlarut

bergantung kepada suhu, kehadiran tanaman fotosintesis, tingkat penetrasi cahaya

yang tergantung pada kedalaman dan kekeruhan air, tingkat kederasan aliran air

dan jumlah bahan organik yang diuraikan dalam air (Sastrawidjaya, 1991).

Kandungan oksigen terlarut yang tinggi adalah pada sungai yang relatif dangkal

dan adanya turbulensi oleh gerakan air. Daya larut oksigen akan menurun dengan

kenaikan suhu, sebaliknya pada air yang dingin kadar oksigen akan meningkat

(Odum, 1971). Berdasarkan kandungan oksigen terlarut Shandi dalam

Sutamiharja (1978) melakukan penggolongan kualitas air (Tabel 2) sebagai

Tabel 2 Penggolongan Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Oksigen Terlarut

DO (mg/l) Tingkat Pencemaran

>5 Tercemar Ringan

2-5 Tercemar Sedang

0-2 Tercemar Buruk

Kelarutan oksigen di air berasal dari atmosfer atau fotosintesis tumbuhan

akuatik termasuk phytoplankton. Penyebab utama berkurangnya oksigen terlarut

di dalam air adalah bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen.

Bahan-bahan tersebut terdiri dari Bahan-bahan yang mudah dibusukkan atau diuraikan oleh

bakteri dengan adanya oksigen.

2.4.2.2 Kebutuhan Oksigen Biologi (Biological Oxygen Demand/BOD)

Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) merupakan banyaknya oksigen yang

dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik yang ada. Menurut APHA (1978)

nilai BOD yang besar menunjukkan aktivitas mikroorganisme yang semakin

tinggi dalam menguraikan bahan organik.

Menurut Fardiaz (1992) bahan-bahan buangan yang memerlukan oksigen

terutama terdiri dari bahan-bahan organik dan mungkin beberapa bahan

anorganik, kotoran manusia dan hewan, tanaman-tanaman yang mati atau sampah

organik, bahan-bahan buangan industri dan sebagainya. Air yang hampir murni

mempunyai nilai BOD kira-kira 1 mg/l, dan air yang mempunyai nilai BOD 3

mg/l masih dianggap cukup murni, tetapi kemurnian air diragukan jika nilai BOD

nya mancapai 5 mg/l atau lebih. Lee et al. (1978) telah melakukan kasifikasi kualitas air (Tabel 3) berdasarkan nilai BOD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD

Nilai BOD (mg/l) Kualitas Air

< 3,0 Tidak Tercemar

3.0 – 4,9 Tercemar Ringan

5,0 – 15,0 Tercemar Sedang

> 15,0 Tercemar Berat

Bahan organik di perairan yang mengalir berasal dari sumber alam seperti

gangguan atau kerusakan tumbuh-tumbuhan akuatik. Tetapi pulp, paper, dan

sampah pertanian dapat juga menambah kuantitas yang berarti dari permintaan

2.4.2.3 Derajat Keasaman (pH)

Menurut Sutamihardja (1978) derajat keasaman merupakan kekuatan

antara asam dan basa dalam air dan suatu kadar konsentrasi ion hidrogen dalam

larutan. Nilai pH menggambarkan kekuatan bahan pelarut dari air, karena itu

penunjukkannya mungkin dari reaksi kimia pada batu-batuan dan tanah-tanah.

Pertumbuhan organisme perairan dapat berlangsung dengan baik pada kisaran pH

6,5-8,5.

Menurut Brook et al. (1989) dalam Fakhri (2000) menyebutkan bahwa perairan sudah dianggap tercemar jika memiliki nilai pH < 4,8 dan > 9,8. Derajat

keasaman atau pH air biasanya digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran

dengan melihat tingkat keasaman atau kebasaan air yang dikaji. Mackereth et al. dalam Effendi (2003) berpendapat bahwa pH berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai

alkalinitas dan semakin rendah kadar karbondioksida bebas. Larutan yang bersifat

asam akan bersifat korosif. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimia

perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika kadar pH rendah.

Keberadaan karbonat, hidroksida dan bikarbonat bertambah pada dasar

perairan, sementara keberadaan mineral bebas asam dan asam karbonik bertambah

dalam keasaman. Perairan asam tidak lebih umum dari pada perairan alkali.

Sumber pembuangan air asam dan sampah-sampah industri yang sudah tidak

dinetralkan akan bersamaan dengan pengurangan pH dari air.

2.4.2.4 Fosfat

Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan

(Dugan, 1972). Menurut Moriber dalam Anggraeni (2002), senyawa fosfat dalam

perairan dapat berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan

dan lapukan tumbuhan. Dalam perairan senyawa fosfat berada dalam bentuk

anorganik (ortofosfat, metafosfat dan polifosfat) dan organik (dalam tubuh

organisme melayang, asam nukleat, fosfolipid, gula fosfat, dan senyawa organik

lainnya).

Menurut Effendi (2003), semua polifosfat mengalami hidrolisis

mendekati titik didih, perubahan polifosfat menjadi ortofosfat berlangsung cepat.

Kecepatan ini meningkat dengan menurunnya nilai pH.

Secara umum kandungan fosfat meningkat terhadap kedalaman.

Kandungan fosfat yang rendah dijumpai di permukaan dan kandungan fosfat yang

lebih tinggi dijumpai pada perairan yang lebih dalam (Hutagalung dan Rozak,

1977). Senyawa ortofosfat merupakan faktor pembatas bila kadarnya di bawah

0,009 mg/l, sementara pada kadar lebih dari satu mg/l PO4-P dapt menimbulkan

blooming (Mackentum dalam Abdurochman, 2005).

Menurut Effendi (2003) bahwa sumber alami fosfor di perairan adalah

pelapukan batuan mineral. Sumber antropogenik fosfor adalah limbah industri dan

domestik, yakni fosfor yang berasal dari detergen. Limpasan dari derah pertanian

yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

keberadaan fosfor.

2.4.2.5 Kebutuhan Oksigen Kimiawi (Chemical Oxygen Demand/COD)

Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik yang terdapat di perairan menjadi

CO2 dan H2O. Nilai COD ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya bahan

organik di perairan (APHA, 1976).

Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20

mg/l. Sementara pada perairan yang tercemar memiliki nilai COD dapat melebihi

200 mg/l. Oleh karena itu perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak baik

untuk kegiatan perikanan (Fakhri, 2000).

2.5 Kriteria, Status, dan Baku Mutu Air

Kriteria kualitas air merupakan batas konsentrasi parameter-parameter

kualitas air yang diinginkan bagi kelayakan kualitas air untuk penggunaan

tertentu. Sedangkan baku mutu air merupakan peraturan menurut undang-undang

yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencamtumkan pembatasan konsentrasi

berbagai parameter kualitas air (Rushayati, 1999).

Kualitas suatu perairan sangat ditentukan oleh konsentrasi bahan

Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air, disebutkan bahwa pencemaran air adalah

memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen

lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke

tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Pada pasal 8 disebutkan penggolongan air berdasarkan

peruntukkannya yang diikuti dengan kriteria kualitas air tersebut sesuai dengan

golongannya, yaitu:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang

sama dengan kegunaan tersebut;

2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,

air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau

peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan

tersebut;

4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air

yang sama dengan kegunaan tersebut.

2.6 Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Air

Vink (1975) menyebutkan bahwa perubahan atau perkembangan

penggunaan lahan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor alam seperti iklim,

topografi, tanah, atau bencana alam dan faktor manusia yang berupa aktivitas

manusia pada sebidang lahan.

Menurut Leopold and Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) perubahan

penggunaan lahan secara umum akan mengubah: karakteristik aliran sungai, total

aliran permukaan, kualitas air dan sifat hidrologi daerah yang bersangkutan.

aliran sungai terutama erat kaitannya terhadap fungsi vegetasi sebagai penutup

lahan dan sumber bahan organik yang dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi.

Sedangkan menurut Sutamiharja (1978) kegiatan pertanian secara langsung

ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas perairan yang diakibatkan

oleh penggunaan bermacam-macam pupuk buatan dan pestisida. Perubahan lahan

menjadi daerah pemukiman cenderung berdampak negatif, khususnya bila ditinjau

dari segi erosi.

2.7 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu serta seni untuk memperoleh informasi

tentang suatu objek daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena

yang dikaji. Dengan menggunakan berbagai sensor, dilakukan pengumpulan data

dari jarak jauh yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang obyek,

daerah, atau fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dari jarak jauh dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk variasi agihan daya, agihan gelombang

bunyi, maupun agihan elektromagnetik (Lillesand dan Kiefer, 1987). Lebih lanjut

dikatakan, sistem penginderaan jauh yang paling sering digunakan bekerja pada

satu atau beberapa spektrum tampak, inframerah dekat, inframerah termal atau

gelombang mikro.

Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi

mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Teknik

ini menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya diproses dan

diinterpretasi untuk menghasilkan data yang bermanfaat untuk aplikasi di bidang

pertanian, arkeologi, kehutanan, geografi, geologi, perencanaan dan

bidang-bidang lainnya (Lo, 1995). Komponen dasar suatu sistem penginderaan jauh

ditunjukkan dengan adanya hal suatu sumber tenaga yang seragam, atmosfer yang

tidak mengganggu, sensor yang sempurna, serangkaian interaksi yang unik antara

tenaga dengan benda di muka bumi, sistem pengolahan data tepat waktu dan

berbagai penggunaan data (Lillesand dan Kiefer, 1990).

Citra merupakan gambar yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya

pembuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud mengidentifikasi

obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut (Este dan Simonett, 1975 dalam

Sutanto, 1986). Foto udara merupakan sumber informasi yang penting mengenai

perubahan-perubahan tata guna lahan sepanjang waktu (Paine, 1981).

Citra Landsat merupakan citra satelit untuk penginderaan sumberdaya

bumi. Thematik Mapper (TM) adalah suatu sensor optik penyiaman yang

beroperasi pada cahaya tampak dan inframerah bahkan spektral (Lo, 1995).

Thematik Mapper dipasang pada Landsat dengan tujuan untuk perbaikan resolusi spasial, pemisaan spektral, kecermatan data radiometrik dan ketelitian geometrik.

Lillesand dan Kiefer (1990) menyatakan analisis data Landsat dengan

komputer dapat dikelompokkan atas butir berikut:

1. Pemulihan citra (image restoration), meliputi koreksi berbagai distorsi radiometrik dan geometrik yang mungkin ada pada data citra asli.

2. Penajaman citra (image enhancement) sebelum menayangkan data citra untuk

analisis visual teknik, penajaman dapat diterapkan untuk menguatkan tampak

kontras diantara kenampakan di dalam adegan.

3. Klasifikasi citra (image classification), pada proses ini maka tiap pengamatan pixel dievaluasi dan diterapkan pada suatu kelompok informasi jadi mengganti

arsip data citra dengan suatu matriks jenis kategori yang ditentukan

berdasarkan nilai kecerahan (brighteness value/VB atau digital number/DN) pixel yang bersangkutan.

2.8 Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berdasarkan komputer

yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi

(georeference) dalam hal pemasukan, manajemen data, memanipulasi dan menganalisis serta pengembangan produk dan percetakan (Aronof, 1989).

Sedangkan menurut Bern (1992) dalam Prahasta (2001) mengemukakan bahwa

sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk

memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat

keras dan perangkat lunak komputer untuk: (1) Akuisisi dan verifikasi data (2)

Manajemen dan pertukaran data (6) Manipulasi data (7) Pemanggilan dan

presentasi data (8) Analisa data.

Selain itu juga, Barus (1999) menyatakan, kelebihan SIG terutama

berkaitan dengan kemampuannya dalam menggabungkan berbagai data yang

berbeda struktur, format, dan tingkat ketepatan.

Ardiansyah et al (2002) mengelompokkan komponen SIG ke dalam empat

komponen yaitu:

1. Perangkat keras

Perangkat keras komputer utama dalam SIG adalah sebuah Personal

Computer (PC) yang terdiri dari:

Central Processing Unit (CPU) sebagai pemroses data

Keyboard untuk memasukkan data atau perintah

Mouse untuk memasukkan perintah

Monitor untuk menyajikan hasil atau menampilkan proses yang

sedang berlangsung

Hard disk untuk menyimpan data

Perangkat keras tambahan yang diperlukan adalah:

Digitizer untuk memasukkan data spasial yang nantinya akan

tersimpan sebagai data vektor

Scanner untuk memasukkan data spasial yang nantinya akan

tersimpan sebagai data raster

Plotter untuk mencetak hasil keluaran data spasial berkualitas tinggi baik utnuk data vektor atau data raster

CD Writer sebagai media penyimpanan cadangan (back up) selain

hard disk

2. Perangkat lunak

SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular

dimana basis data memegang peranan kunci.Saat ini banyak sekali

perangkat lunak SIG baik yang berbasis vektor maupun yang berbasis

raster. Nama perangkat lunak SIG yang berbasis vektor antara lain

sedangkan perangkat lunak SIG yang berbasis raster antara lain ILWIS,

IDRISI, ERDAS, dan sebagainya.

3. Data dan Informasi Geografi

Data yang dapat diolah dalam SIG merupakan fakta-fakta data di

permukaan bumi yang memiliki referensi keruangan baik referensi secara

relative maupun referensi secara absolute, dan disajikan dalam sebuah

format yang bernama peta. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data

dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara

meng-import-nya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan

memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan

menggunakan keyboard (Gistut, 1994 dalam Prahasta, 2001).

4. Sumberdaya Manusia

Komponen terakhir yang tidak terelakkan dari SIG adalah sumberdaya

manusia yang terlatih.Peranan sumberdaya manusia ini adalah untuk

menjalankan sistem yang meliputi pengoperasian perangkat keras dan

perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan kedua perangkat

tersebut.Sumberdaya manusia juga merupakan sistem analisis yang

menerjemahkan permasalahan riil di permukaan bumi dengan bahasa SIG,

sehingga permasalahan tersebut bisa teridentifikasi dan memiliki

pemecahannya.

Gambar 1 Komponen Dasar SIG SDM

SIG

Perangkat Keras Perangkat

Lunak

Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk perencanaan lalu lintas

dan transportasi, perencanaan pertanian, manajemen sumberdaya alam dan

lingkungan, perencanaan rekreasi, lokasi/alokasi keputusan, perencanaan tata

guna lahan (landuse), perencanaan pelayanan umum (pendidikan, pelayanan

social, kepolisian, dan lain-lain). Penerapan SIG lainnya dapat dilakukan antara

lain dalam kegiatan jaringan jalan dan pipa, pertanian, penggunaan tanah,

kehutanan, pengelolaan kehidupan liar, geologi, dan perencanaan kota (Aronof,

1989 dalam Febriana, 2004).

Manfaat utama penggunaan sistem informasi spasial dengan komputer

dibandingkan dengan pembuatan konvensional dan masukan data manual atau

informasi manual adalah memperkecil kesalahan manusia dan kemampuan

memangil kembali peta tumpang tindih (overlay) dari simpanan atau SIG secara cepat. Program tumpang tindih (overlay) digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih data-data SIG dan menghasilkan data baru yang dikehendaki pengguna.

Teknik tumpang tindih dapat digunakan bagi peta-peta yang sudah sama

formatnya dan skalanya. Tumpang tindih dapat menghasilkan peta tematik

kesesuaian lahan untuk suatu wilayah.Analisis kesesuian lahan suatu wilayah

dapat dihitung dalam satuan areal luasan (hektar) maupun perhitungan presentase

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah DAS Ciliwung di wilayah

Kota Bogor. Sungai Ciliwung dengan panjang aliran sungai ± 117 Km, dengan

luas DAS sekitar 347 km². Pengambilan data sekunder dilaksanakan pada bulan

Februari - Maret 2010, sedangkan data primer ke lapangan dilaksanakan pada

[image:34.612.102.521.266.622.2]bulan Oktober - November 2010.

Gambar 2 Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor

3.2 Alat dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan

dari berbagai instansi dan hasil survey penelitian sebelumnya. Peralatan yang

digunakan untuk mengolah data-data yang didapatkan yaitu alat tulis dan hitung,

kamera, Global Positioning System (GPS) dan seperangkat komputer dilengkapi

dengan paket SIG (perangkat keras dan lunak) termasuk software ArcGIS 9.3 dan

ArcView Avswat 2005. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian

ini dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 Data yang Digunakan dalam Penelitian

No Jenis Data Sumber Data

1 Data Kualitas Air Tahun 2005-2009 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

2 Data Debit Sungai Tahun 2005-2009 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

3 Data Curah Hujan Tahun 2005-2009 Balai Pendayagunaan Sumberdaya Air (BPSDA) Ciliwung-Cisadane

4 Data Jenis dan Jumlah Industri yang ada di

DAS Ciliwung Observasi Lapangan

5 Data Kependudukan Kota Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor

6 Data Jumlah Ternak Observasi Lapangan

7 Peta (topografi, penutupan lahan,

administrasi) KLH, PPLH IPB

3.3 Kerangka Pemikiran

Sungai Ciliwung di Kota Bogor merupakan bagian dari lingkungan hidup

yang senantiasa akan terus mengalami perubahan, khususnya kualitas air.

Perubahan tersebut cenderung berupa penurunan kualitas air yang disebabkan oleh

pencemaran yang masuk ke badan perairan sungai. Kondisi penutupan lahan suatu

DAS berpengaruh terhadap kondisi kualitas air sungai di DAS tersebut. Ketika

debit sungai besar akan menyebabkan pengenceran berbagai bahan pencemar di

sungai, sebaliknya ketika debit kecil maka terjadi peningkatan kadar bahan

pencemar. Hal ini dimungkinkan pula oleh kondisi beban pencemaran yang

relative stabil sepanjang tahun. Untuk itu upaya pengelolaan kualitas air adalah

melalui pengendalian kondisi dan pemanfaatan DAS secara tepat. Secara skematik

pengaruh kondisi DAS terhadap kualitas air Sungai Ciliwung dapat digambarkan

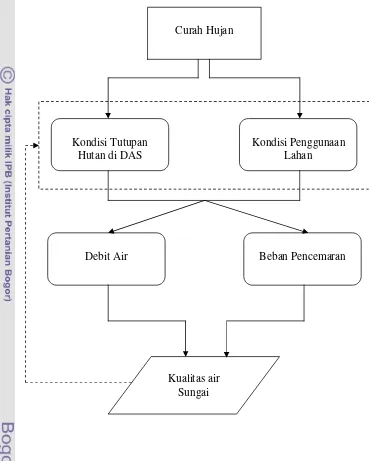

Gambar 3 Kerangka Alir Pemikiran Kajian Beban Pencemaran Air dan Daya Tampung Sungai Ciliwung di Kota Bogor

Curah Hujan

Kualitas air Sungai Kondisi Tutupan

Hutan di DAS

Kondisi Penggunaan Lahan

[image:36.612.103.472.125.586.2]3.4 Pengumpulan Data 3.4.1 Jenis Data

Pengumpulan data terdiri atas data spasial dan data atribut. Data spasial

merupakan data yang bersifat keruangan atau diperoleh dari pengolahan peta-peta

tematik dan penginderaan jauh, diantaranya peta topografi, peta, peta ketinggian

tempat atau elevasi, peta penutupan lahan, peta saluran atau sungai. Selain data

spasial, data lain yang diperlukan adalah data atribut, yaitu data dalam bentuk

tulisan ataupun angka-angka, diantaranya data kualitas air dan debit sungai, data

jumlah ternak, data kependudukan, data jumlah dan jenis indutri-industri.

3.4.2 Sumber Data

3.4.2.1 Data primer

Sumber data primer dalam kegiatan ini diperoleh dari hasil observasi

lapangan dan wawancara di lapangan (daftar pertanyaan terlampir). Wawancara

masyarakat dilakukan di lima kelurahan yaitu Katulampa, Sukasari, Sempur,

Kebon Pedes dan Kedunghalang. Masing-masing kelurahan sebanyak 30

responden.

3.4.2.2 Data sekunder

Sumber data sekunder dapat dilihat pada Tabel 4.

3.4.3 Cara Pengumpulan Data

3.4.3.1 Observasi langsung

Observasi langsung dilakukan di lapangan dengan bantuan kamera, GPS

dan pengamatan fisik.

3.4.3.2Mencatat dokumen (content analysis)

Mencatat dokumen/data/informasi dari berbagai instansi.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Analisis Status Mutu Air

3.5.1.1 Analisis Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk melihat kondisi kualitas air pada sungai secara keseluruhan

contoh yang sama. Metode IKA ini pada dasarnya merupakan indeks yang

digunakan untuk menentukan mutu air untuk peruntukan air minum.

Perhitungan Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation

(IKA-NSF) dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

IKA−NSF = .

Keterangan:

IKA-NSF = Indeks kualitas air – national sanitation foundation

Wi = Bobot akhir masing-masing parameter setelah disesuaikan

Ii = Sub indeks kualitas air tiap parameter yang di dapat dari hasil

analisis dan hasil pengukuran yang dibandingkan dengan kurva sub

indeks

n = Jumlah parameter

Tahap-tahap pemakaian indeks tersebut adalah:

1. Menentukan terlebih dahulu jumlah parameter yang akan digunakan atau yang

diamati.

2. Penentuan nilai bobot dari masing-masing parameter yang digunakan (Wi)

dengan menggunakan standar yang digunakan Ott (1978) maupun dengan cara

melakukan penyesuaian (Lampiran 10).

Adapun bobot parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF

WQI dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Bobot Parameter Dalam Perhitungan Indeks Kualitas Air-NSF WQI (Ott, 1978)

No Parameter Bobot Parameter

(Wa)

Bobot Parameter

Penyesuaian (Wb) Satuan

1 Oksigen Terlarut 0.17 0.25 % saturnasi

2 pH 0.12 0.18 -

3 BOD 0.10 0.15 Mgl

4 Nitrat 0.10 - Mgl

5 Fospat 0.10 0.15 Mg/l

6 Suhu 0.10 0.15 °C

7 Kekeruhan 0.08 - NTU

8 Padatan Total 0.08 0.12 mg/l

3. Menghitung nilai Ii dengan cara memplotkan nilai hasil pengukuran setiap

parameter dengan kurva sub indeks dari Ott (1978).

4. Setelah nilai Wi dan Ii didapat, dihitung indeks dengan menggunakan

persamaan IKA-NSF diatas.

Adapun kriteria indeks kualitas air – National Sanitation Foundation dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Kriteria Indeks Kualitas Air – National Sanitation Foundation (Ott, 1978)

No Nilai Kriteria

1 0 – 25 Sangat Buruk

2 26 – 50 Buruk

3 51 – 70 Sedang

4 71 – 90 Baik

5 91 - 100 Sangat Baik

Sumber: Ott, (1978) dalam Perdani (2001)

3.5.1.2 Analisis Metode Storet

Metode storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status

mutu air yang digunakan. Dengan metode Storet ini dapat diketahui

parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip

metode Storet adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu

air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air.

Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan mengguunakan

sistem nilai dari US-EPA (Environmental Protection Agency) dengan

mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas. Sedangkan untuk klasifikasi

mutu air berdasarkan EPA dapat dilihat pada Tabel 8.

Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Storet dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data kualitas air secara periodik sehingga

membentuk data dari waktu ke waktu.

2. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air

dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas air.

3. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran ≤

4. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil

pengukuran > baku mutu), maka diberi skor:

5. Jumlah negatif dari seluruh parameter yang dihitung dan ditentukan status

mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan menggunakan sistem nilai.

Adapun penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air dapt

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Penentuan Sistem Nilai Untuk Menentukan Status Mutu Air (Canter, 1977)

Jumlah Contoh

*) Nilai

Parameter

Fisika Kimia Biologi

< 10

Maksimum -1 -2 -3

Minimum -1 -2 -3

Rata-rata -3 -6 -9

≥ 10 Maksimum Minimum -2 -2 -4 -4 -6 -6

Rata-rata -6 -12 -18

Ket *) Jumlah parameter yang digunakan dalam menentukan status mutu air.

Tabel 8 Klasifikasi Mutu Air Berdasarkan EPA (Environmental Protection

Agency)

Kelas Jumlah Total Skor Mutu Air

A 0 Baik Sekali

B -1 s.d -10 Baik

C -11 s.d -30 Sedang

D ≤ -31 Buruk

3.5.2 Analisis Sumber Pencemaran dengan Sistem Informasi Geografis

Analisis ini menggunakan software sistem informasi geografis berupa Arc

GIS 9.3 dan ArcView Avswat 2005 yang berhubungan dengan proses

pembangunan basis data. Proses pembangunan basis data terdiri dari 3 kegiatan

yaitu pembuatan peta digital, peta DAS Ciliwung segmen Kota Bogor dan peta

sebaran industri di DAS Ciliwung segmen Kota Bogor. Proses dari

masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

3.5.2.1Pembuatan Peta Digital

Pada penelitian kali ini peta digital berupa peta topogarafi telah tersedia,

diperoleh dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB dan peta tutupan

lahan DAS Ciliwung segmen Kota Bogor tahun 2007-2009 diperoleh dari

Arc View 3.3

Arc GIS 9.3

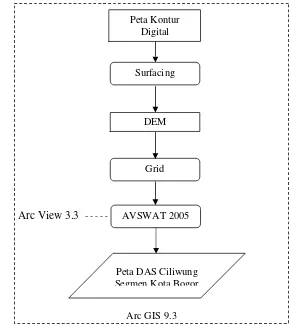

3.5.2.2Pembuatan Peta DAS Ciliwung segmen Kota Bogor

Pada proses pembuatan peta DAS dibutuhkan peta topografi/kontur yang

kemudian diubah menjadi DEM untuk selanjutnya diolah menjadi peta DAS yang

diinginkan. Proses pembuatan peta DAS Ciliwung selengkapnya dapat dilihat

pada Gambar 4 sebagai berikut :

[image:41.612.165.456.182.516.2]Arc View 3.3

Gambar 4 Proses Pembuatan Peta DAS Ciliwung Segmen Kota Bogor

3.5.2.3Peta Sebaran Industri dan Peternakan

Peta sebaran industri dibuat setelah dilakukan pengecekan di lapangan

dengan penitikan pada setiap industri yang menghasilkan limbah cair.

3.5.2.4Peta Penutupan Lahan

Pemetaan penutupan lahan (land cover) merupakan suatu upaya untuk menyajikan informasi tentang pola penggunaan lahan atau tutupan lahan di

Surfacing

DEM

Grid Peta Kontur

Digital

AVSWAT 2005

suatu wilayah secara spasial. Berikut ini disajikan gambar proses

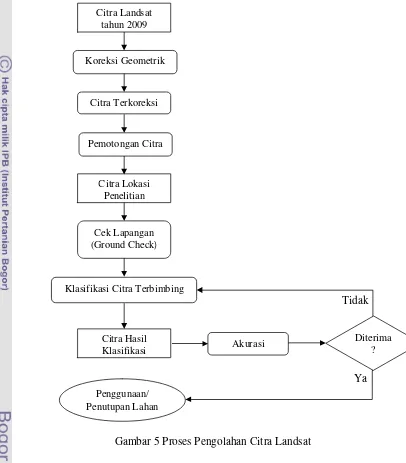

pengolahan citra untuk memperoleh peta penutupan lahan.

Tidak

[image:42.612.106.512.136.599.2]

Ya

Gambar 5 Proses Pengolahan Citra Landsat

3.5.3 Analisis Beban Pencemaran

Perhitungan beban pencemaran dari berbagai sumber pencemar dilakukan

melalui pendekatan Rapid Assesment of Sources of Air, Water, and Land Polution

yaitu perhitungan beban pencemaran dari setiap unit penghasil limbah

masing-Citra Landsat tahun 2009

Pemotongan Citra Koreksi Geometrik

Citra Terkoreksi

Citra Lokasi Penelitian

Cek Lapangan (Ground Check)

Klasifikasi Citra Terbimbing

Citra Hasil

Klasifikasi Akurasi

Diterima ?

masing dari pemukiman, industri, peternakan, pertanian dan tata guna lahan.

Setelah semua informasi yang diperlukan dikumpulkan, beban limbah dan

pencemaran air dapat dihitung mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memasukkan data produksi dan limbah ke dalam tabel kerja yang sesuai.

2. Mencari faktor limbah atau pencemaran yang berkaitan untuk

masing-masing proses industri atau sumber pencemar dan dicatat dalam kolom

yang tersedia. Adapun faktor konversi beban limbah dari suatu pencemar

dapat dilihat pada Tabel 9.

3. Jumlah produksi atau limbah tersebut dikalikan dengan faktor limbah atau

pencemaran dalam kolom yang disediakan.

4. Membuat ringkasan beban limbah dan pencemaran yang sudah dihitung

dalam tabel ringkasan untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai

total pencemaran air di areal studi.

Selain dengan langkah diatas, perhitungan beban pencemaran dapat

dirumuskan sebagai berikut:

P = C x L x R

Diketahui:

P = Beban Pencemaran (ton/bulan) C = Koefisien Beban Polutan

L = Kapasitas Limbah Cair (liter/hari) R = (3x10-8)

Tabel 9 Faktor Konversi Beban Limbah

Sumber Limbah

BOD (kg/unit/

tahun)

COD (kg/unit

/tahun)

TSS (kg/unit

/tahun)

TN (kg/unit

/tahun)

TP (kg/unit

/tahun)

Limbah Cair Domestik 19.7 44 20 3.3 0.4

Sapi potong/Kerbau 250 - 1716 80.3 -

Sapi perah 539 - - - -

Ayam potong/Itik 1.4 - 14.6 0.51 -

Ayam p