PANGAN DAN GIZI NASIONAL

2001-2005

PEMERI NTAH REPUBLI K I NDONESI A BEKERJASAMA DENGAN

KATA PENGANTAR

Keadaan gizi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor yang berkaitan mulai dari produksi pangan, distribusi dan pemasaran, hingga ke tingkat konsumsi makanan dalam keluarga yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan perilaku. Oleh karena itu, perbaikan gizi harus merupakan rangkaian upaya terus menerus mulai dari perumusan masalah, tujuan yang jelas, pemilihan prioritas, penentuan strategi yang tepat, identifikasi kegiatan yang tepat, serta adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi yang berperan di berbagai tingkat administrasi.

Dalam kerangka pikir inilah Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RAPGN) 2001-2005 disusun. Materi yang digunakan dalam proses penyusunan RAPGN ini antara lain meliputi Komitmen Global bidang Pangan dan Gizi; GBHN 1999-2004 dan penjabarannya dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kesehatan; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan dan gizi. Proses penyusunan RAPGN, melibatkan berbagai fihak baik pemerintah maupun non-pemerintah meliputi instansi terkait di tingkat Pusat maupun Daerah, lembaga legislatif, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan LSM.

RAPGN ini merupakan acuan utama bagi para pengambil keputusan dalam penyusunan rencana program pangan dan gizi secara terkoordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Jakarta, Agustus 2000

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI

Selaku Sekretaris I - Pengarah Tim Koordinasi Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi Tingkat Pusat

DAFTAR SINGKATAN

AKG = Angka Kecukupan Gizi

ASI = Air Susu I bu Balita = Bawah lima tahun BBLR = Bayi Berat Lahir Rendah BBSR = Berat Badan Sangat Rendah Deptan = Departemen Pertanian Depkes = Departemen Kesehatan

Depdiknas = Departemen Pendidikan Nasional

Ditjen POM = Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan DOLOG = Depot Logistik

GAKY = Gangguan Akibat Kurang Yodium GBHN = Garis-garis Besar Haluan Negara HDI = Human Development I ndex I DD = I odine Deficiency Disorders I KM = I ndustri Kecil dan Menengah I MT = I ndeks Massa Tubuh

I PB = I nstitut Pertanian Bogor I Q = I ntelligence Quotient JPS = Jaring Pengaman Sosial Kadarzi = Keluarga Mandiri Sadar Gizi KEP = Kurang Energi dan Protein KEK = Kurang Energi Kronis KI A = Kesehatan I bu dan Anak

KI E = Komunikasi, I nformasi dan Edukasi Kkal = Kilo Kalori

KLB = Kejadian Luar Biasa KUT = Kredit Usaha Tani KTA = Kelompok Tani Andalan

KVA = Kurang Vitamin A

Lila = Lingkar Lengan Atas

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

Litbang = Penelitian dan Pengembangan MP-ASI = Makanan Pendamping Air Susu I bu Naker = Tenaga Kerja

OPK = Operasi Pasar Khusus PKG = Pemantauan Konsumsi Gizi PSG = Pemantauan Status Gizi

PKK = Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PPH = Pola Pangan Harapan

SKPG = Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKRT = Survei Kesehatan Rumah Tangga SUSENAS = Survei Sosial Ekonomi Nasional SDM = Sumber Daya Manusia

TBABS = Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah TGR = Total Goiter Rate

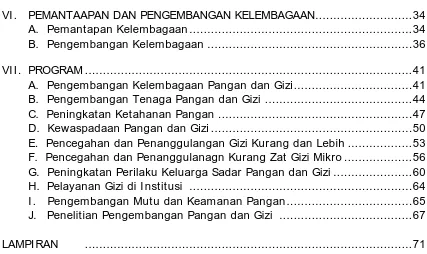

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR SI NGKATAN ... ii

DAFTAR I SI ... iv

SAMBUTAN: Menteri Dalam Negeri RI ... vi

Menteri Kesehatan RI ... ix

Menteri Pertanian RI ... xi

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ... xiii

RI NGKASAN EKSEKUTI F ... 1

I . PENDAHULUAN... 3

A. Latar Belakang ... 3

B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RAPGN) 5 C. Ruang Lingkup ... 6

D. Proses Penyusunan ... 6

E. Pengguna ... 6

I I . PERAN PANGAN DAN GI ZI DALAM PEMBANGUNAN ... 7

A. Dampak Kurang Gizi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia ... 8

B. I nvestasi Gizi dan Pembangunan Ekonomi ... 12

I I I . ANALI SI S SI TUASI PANGAN DAN GI ZI ... 15

A. Produksi dan Ketersediaan Pangan ... 15

B. Mutu dan Keamanan Pangan ... 19

C. Konsumsi Pangan ... 21

D. Status Gizi Masyarakat ... 23

E. Ketersediaan Data tingkat Kabupaten/ Kota ... 28

I V. TUJUAN DAN SASARAN ... 28

A. Tujuan Umum ... 28

B. Tujuan Khusus ... 28

C. Sasaran ... 28

V. KEBI JAKAN DAN STRATEGI BI DANG PANGAN DAN GI ZI ... 31

A. Kebijakan ... 31

Halaman

VI . PEMANTAAPAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ... 34

A. Pemantapan Kelembagaan ... 34

B. Pengembangan Kelembagaan ... 36

VI I . PROGRAM ... 41

A. Pengembangan Kelembagaan Pangan dan Gizi ... 41

B. Pengembangan Tenaga Pangan dan Gizi ... 44

C. Peningkatan Ketahanan Pangan ... 47

D. Kewaspadaan Pangan dan Gizi ... 50

E. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Kurang dan Lebih ... 53

F. Pencegahan dan Penanggulanagn Kurang Zat Gizi Mikro ... 56

G. Peningkatan Perilaku Keluarga Sadar Pangan dan Gizi ... 60

H. Pelayanan Gizi di I nstitusi ... 64

I . Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan ... 65

J. Penelitian Pengembangan Pangan dan Gizi ... 67

LAMPI RAN ... 71

Tabel Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2001-2005 ... 72

Tabel Produksi beberapa Komoditas pangan menurut propinsi ... 84

Tabel Ketersediaan Energi ... 85

Tabel Ketersediaan Protein ... 86

Tabel Konsumsi Energi dan Protein ... 87

Peta Status Gizi Balita (Susenas 1999) Prevalensi Gizi Kurang menurut Propinsi ... 88

Prevalensi Gizi Buruk menurut Propinsi ... 89

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan nasional sesuai GBHN 1999-2004, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. I ndonesia Sehat 2010 merupakan visi pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan. Visi pembangunan pangan adalah terciptanya sistem kesehatan pangan yang andal dan bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan potensi keragaman pangan.

Secara garis besar beberapa perubahan paradigma tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai berikut :

Pertama

, perubahan manajemen pemerintahan dan pembangunan yangselama ini sangat diwarnai dengan kecenderungan pemusatan proses manajemen pemerintah dan pembangunan telah kembali menjadi kebijakan dalam pola manajemen pemerintahan dan pembangunan berupa pendistribusian proses manajemen pemerintahan dan pembangunan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah Kabupaten/ Kota memiliki otonomi yang sangat luas. Daerah dimaksud memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan perintah lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kedua

, Perubahan paradigma yang menghendaki seluruh stakeholders“fasilitas” berubah menjadi pengusaha mandiri yang berorientasi pasar. Tanpa

memahami kecenderungan perubahan ini, sulit bagi kita melakukan reposisi secara proaktif ke arah yang lebih baik, terutama dalam menghadapi arus perubahan global.

Ketiga,

perubahan paradigma dari tatanan birokrasi yang rigid (kaku) dan kurang responsif menjadi tatanan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Tatanan birokrasi yang saya sebutkan terakhir ini memerlukan kompetensi sumberdaya aparatur yang proaktif yang mampu mengintegrasikan aspek humanware (SDM) dengan technoware (I ptek) dan aspek organware (organisasi) dengan inforware (informasi). Tanpa memiliki persyaratan ini, maka akan sulit bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pendayagunaan potensi yang berbasis kebinekaan daerah.Dalam rangka menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan tenaga-tenaga yang mampu menjawab tantangan masa depan. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota dituntut untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia yang lebih handal agar pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadap publik dapat berjalan seoptimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi diharapkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2001-2005, dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pangan dan gizi baik di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri RI

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN

Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian.

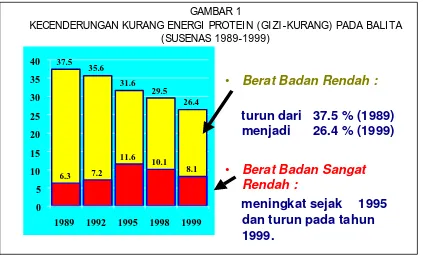

Upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilaksanakan secara intensif selama 30 tahun terakhir telah dapat menurunkan prevalensi beberapa masalah gizi utama, khususnya Kurang Energi Protein (KEP) pada Balita dari 37.5% pada tahun 1989 menjadi 26,4% pada tahun 1999, Kurang Vitamin A (KVA) yang ditunjukkan oleh prevalensi xeropthalmia (X1b) menurun dari 1,3% pada tahun 1980 menjadi 0,3% pada tahun 1992, dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) pada tahun 1980 secara nasional sebesar 37,2% , turun menjadi 9.8% pada tahun 1998. Anemia gizi pada ibu hamil turun dari 73% pada tahun 1986 menjadi 50.9% pada tahun 1995.

Namun demikian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan baik sasaran global maupun regional keadaan gizi di I ndonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Apalagi krisis yang muncul pada tahun 1997 berakibat buruk pada status gizi masyarakat. Masalah gizi yang perlu diprioritaskan pada masa mendatang adalah Kurang Energi Protein (khususnya gizi buruk), Anemia Gizi, GAKY dan KVA. Sedangkan kurang gizi mikro lain seperti Seng (Zn) dan Selenium (Se) serta gizi lebih diantisipasi sesuai dengan besaran masalah yang ada di daerah.

penanganan masalah gizi memerlukan pendekatan yang terpadu, yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan program pangan dan gizi merupakan dokumen yang sangat penting di dalam menjamin tercapainya upaya perbaikan gizi masyarakat. Dengan Rencana Aksi Pangan dan Gizi diharapkan adanya kesamaan persepsi, visi dan misi program pangan dan gizi para penentu kebijakan dan perencana di tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya perencanaan program pangan dan gizi yang baik di Kabupaten/ Kota masalah gizi dapat segera diatasi. Sesuai dengan kesepakatan dunia, masalah KEP, KVA, GAKY dan Anemia harus dieliminasi minimal sepertiganya agar kualitas hidup manusia meningkat.

Menteri Kesehatan RI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

Ketahanan pangan merupakan satu pilar bagi pemantapan ketahanan nasional. Oleh karena itu GBHN 1999-2004 mengamanatkan perwujudan ketahanan pangan diletakkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dan dilaksanakan berbasis pada keragaman sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut khususnya dibidang produksi pangan, yang sekaligus memberdayaan masyarakat pertanian di pedesaan. Sehubungan dengan itu Departemen Pertanian merumuskan dua program utama pembangunan pertanian yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan dan (2) Pengembangan Agribisnis.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan difokuskan untuk mengkoordinasikan aspek-aspek penting ketahanan pangan yaitu : (1) Ketersediaan dan cadangan pangan, (2) Distribusi dan harga pangan, (3) Keanekaragaman konsumsi pangan, dan (4) Kewaspadaan pangan, termasuk mutu dan keamanannya. Dalam hal ketersediaan pangan, kebijakan yang ditempuh adalah sejauh mungkin memenuhi kebutuhan pangan utama yang terus bertambahn dan semakin beragam dari produksi dalam negeri. Tantangan dalam meningkatkan produksi ini cukup besar, karena sumberdaya lahan dan air pemanfaatannya semakin kompetitif dengan penggunaan untuk kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri dan pemukiman.

agar mampu memfasilitasi peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang memberikan pendapatan layak bagi para pelakunya. Pengembangan penganekaragaman pangan diupayakan dalam kerangka konsumsi pangan dan gizi yang cukup dan berimbang, yang bersamaan dengan itu diharapkan mengurangi ketergantungan pangan pokok terhadap beras. Hal ini diupayakan dengan pengembangan teknologi yang inovatif untuk meningkatkan daya tarik dan martabat komoditas pangan lokal, agar mampu mensubtitusi komoditas pangan pokok seperti beras dan terigu.

Ketahanan pangan diwujudkan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam perencanaan pengaturan, pengendalian dan fasilitasi agar masyarakat dapat melaksanakan dengan baik proses produksi, perdangangan/ distribusi, peningkatan mutu dan keanekaragaman konsumsi, serta pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sehubungan dengan

itu, saya mendukung sepenuhnya upaya untuk mensinergikan buku “Rencana

Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2001-

2005” ini menjadi acuan pemerintah pusat

dan daerah serta masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diuraikan di atas.Semoga upaya kita semua mendapat ridho dan rakhmat dari Tuhan yang maha kuasa, dan bermakna bagi pembangunan nasional.

Menteri Pertanian RI

SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Saya menyambut gembira atas penerbitan buku “

Rencana Aksi Pangan

dan Gizi Nasional”

2001-2005, dan penyusunan buku ini diharapkan dapatdijadikan salah satu acuan bagi pengambil keputusan dalam penyusunan rencana program perbaikan gizi secara terkoordinasi baik di tingkat pusat maupun tingkat propinsi dan kabupaten.

Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada dasarnya mengalami suatu mata rantai proses, mulai dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran sampai ke tangan konsumen, agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan maka diperlukan sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif antara lain dibidang keamanan pangan, mutu dan gizi serta label dan iklan dan juga perlindungan konsumen. Dalam hal ini pemerintah sudah memulai dengan adanya UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam upaya perbaikan mutu pangan, salah satu kebijakan pemerintah telah ditempuh melalui program fortifikasi. Hal yang menggembirakan adalah program tersebut telah dilakukan oleh beberapa produsen pada berbagai produk makanan.

Demikian, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan disusunnya buku ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesepakatan global dalam bidang pangan dan gizi terutama World Summit for Children 1990, I nternational Conference on Nutrition 1992 di Roma, dan World Food Summit 1996 menetapkan sasaran program pangan dan perbaikan gizi yang harus dicapai oleh semua negara. Sasaran global tersebut sampai saat ini menjadi salah satu acuan pokok di dalam pembangunan program pangan dan gizi di semua negara, termasuk I ndonesia.

Pembangunan program pangan dan gizi di I ndonesia selama 30 tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif. Analisis penyediaan pangan tahun 1999 secara makro disimpulkan bahwa persediaan energi dan protein per kapita/ hari masing-masing sebesar 2890 Kkal dan 62,7 gram, telah memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Masalah pangan baru terlihat pada tingkat konsumsi rumahtangga. Data tahun 1998 menunjukkan bahwa antara 49% sampai 53% rumahtangga di berbagai daerah mengalami defisit energi (konsumsi < 70% kebutuhan energi). Defisit pangan di tingkat rumahtangga disertai distribusi pangan antar anggota keluarga yang tidak baik didasari pengetahuan/ perilaku gizi yang bleum memadai berakibat munculnya masalah kurang gizi.

Gambaran makro perkembangan keadaan gizi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang sejalan. Prevalensi kurang energi protein pada balita turun dari 37,5% pada tahun 1989 menjadi 26,4% pada tahun 1999. Penurunan serupa juga terjadi pada prevalensi masalah gizi lain. Prevalensi gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan anemia gizi pada tahun 1998 masing-masing 9,8% , 0,3% dan 50,9% . Dibandingkan dengan sasaran global yang disepakati, keadaan gizi masyarakat di I ndonesia masih jauh ketinggalan. Sebagai contoh, pada tahun 2005 diharapkan terjadi penurunan prevalensi kurang energi protein menjadi 20% , gangguan akibat kurang yodium menjadi 5% , anemia gizi menjadi 40% , dan bebas masalah kebutaan akubat kurang vitamin A.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 semakin memperburuk keadaan gizi masyarakat. Selama krisis ada kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terutama pada kelompok umur 6-23 bulan. Munculnya kasus-kasus marasmus, kwasiorkor merupakan indikasi adanya penurunan ketahanan pangan tingkat rumahtangga.

Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, mengatur kewenangan pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang Pangan dan Gizi. I klim baru ini merupakan peluang untuk percepatan pencapaian sasaran nasional dan global. Adanya kebijakan dan strategi yang tepat, program yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaann dan pemantauan akan sangat mendukung pencapaian sasaran nasional.

Sejalan dengan sasaran global dan perkembangan keadaan pangan dan gizi masyarakat, rumusan tujuan umum program pangan dan gizi 2001-2005 yaitu menjamin ketahanan pangan tingkat keluarga, mencegah dan menurunkan masalah gizi untuk mewujudkan hidup sehat dan status gizi optimal. Tujuan khusus program pangan dan gizi 2001-2005 meliputi: (a) Meningkatnya ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produk olahan; (b) Meningkatkan penganekaragaman konsuumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumahtangga; (c) meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi-kurang dan gizi-lebih; dan (d) Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi mencapai hidup sehat.

Menyadari faktor penyebab masalah gizi yang sangat komplek dan arah kebijakan desentralisasi, perlu dirumuskan strategi program pangan dan gizi. Secara spesifik strategi program pangan dan gizi 2001-2005 meliputi; (1) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat; (2) Pemantapan Kelembagaan Pangan dan Gizi; (3) Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (4) Advokasi dan Mobilisasi Sosial; (5) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan tentang pangan dan gizi termasuk fortifikasi pangan dan peraturan tentang iklan dan label pangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, aksi pangan dan gizi dijabarkan dalam 10 program yaitu (a) Pengembangan Kelembagaan Pangan dan Gizi; (b) Pengembangan Tenaga Pangan dan Gizi; (c) Peningkatan Ketahanan Pangan; d) Kewaspadaan Pangan dan Gizi; (e) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi-kurang dan Gizi-lebih; (f) Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Zat Gizimikro; (g) Peningkatan Perilaku Sadar Pangan dan Gizi; (h) Pelayanan Gizi di I nstitusi; (i) Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan dan (j); Penelitian dan Pengembangan Pangan dan Gizi. Di bagian akhir dari dokumen setiap program diuraikan lebih rinci mencakup strategi yang lebih operasional, kelompok sasaran, kegiatan dan indikator keberhasilan.

Gizi yang baik diperlukan

untuk hidup sehat

A. Latar belakang

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan.

Indonesia Sehat 2010

merupakan visi pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan. Visi pembangunan gizi adalah“

Mewujudkan keluarga mandiri

sadar gizi

1untuk mencapai status gizi masyarakat/keluarga yang

optimal

”.

Visi pembangunan pangan adalah“Terciptanya sistem ketahanan

pangan

2yang andal dan bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan

potensi produksi dan keragaman pangan nasional”

. Untuk mencapai visi pangan dan gizi tersebut dibutuhkan suatu rencana aksi (plan of action) nasional yang dapat digunakan sebagai acuan untuk lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota.Mengikuti komitmen global:The Global Strategy for Health for All 1981, The World Summit for Children 1990, The World Declaration and Plan of Action for Nutrition 1992, The Forty-eight World Health Assembly 1995, World Food Summit 1996, Health for All in the Twenty-first Century 1998, yang pada khususnya kesepakatan semua negara untuk menghapuskan kelaparan dan

memberikan

mandat ketahanan pangan dan peningkatan gizi anak

, maka I ndonesia perlu menyusun secara konkrit kebijakan, strategi dan program di bidang pangan dan gizi.Dari rencana aksi nasional ini selanjutnya dapat disusun rencana aksi daerah dengan pemikiran bahwa kebutuhan dan masalah gizi penduduk sangat bervariasi

1

Keluarga Mandiri Sadar Gizi adalah keluarga yang menerapkan perilaku gizi yang baik dan benar, dapat mengenali masalah gizinya sendiri, mampu mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimiliki keluarga, mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang ada.

2Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

antar Propinsi dan kabupaten/ kota, bahkan antar kecamatan. Masalah gizi-kurang3 atau berat badan rendah yang diderita oleh lebih dari 6 juta anak balita sampai dengan akhir tahun 1999 akan berdampak negatif pada keadaan gizi dari sepertiga anak usia sekolah. Keadaan ini akan mengurangi tingkat produktivitas pada usia berikutnya. Secara nasional hasil analisis pemantauan konsumsi gizi (1995-1998) menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi dan protein mendekati Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan: 2.150 Kkal dan 46,2 gram protein. Akan tetapi masih terdeteksi 43-50% rumahtangga masih mengkonsumsi energi kurang dari 1500 Kkal dan 32 gram protein (< 70% AKG). Lebih lanjut hasil analisis ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi memperburuk ketahanan pangan tingkat rumahtangga dengan berkurangnya konsumsi sumber pangan hewani dan juga buah-buahan. Dengan ketahanan pangan tingkat rumahtangga yang masih rendah ini, tidak heran kalau masalah kurang energi dan protein, anemia gizi, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang yodium dan kurang zat gizi mikro lainnya masih menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan gizi untuk masa mendatang.

Deklarasi dunia di Roma “The

World Declaration and Plan of Action for Nutrition,1992” mencirikan bahwa masalah gizi berdimensi luas dan memerlukan

pendekatan multisektor untuk menanggulanginya. Untuk mengurangi dan menghilangkan masalah gizi diperlukan kebijakan dan strategi yang kuat dan menyeluruh. Deklarasi Dunia 1992 ini memberikan 9 goal dan 9 strategi untuk gizi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memformulasi rencana kerja nasional. Goal yang ingin dicapai adalah:1. Menghilangkan kelaparan dan kematian akibat kelaparan

2. Menghilangkan berbagai jenis kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan kurang gizi4 sebagai akibat dari bencana alam

3. Menghilangkan masalah kurang yodium dan vitamin A 4. Mengurangi kelaparan kronis

5. Mengurangi gizi-kurang, terutama pada bayi, balita, wanita usia subur 6. Mengurangi masalah kurang zat gizi mikro lainnya, termasuk zat besi

7. Mengurangi penyakit infeksi dan non-infeksi yang erat kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi.

8. Mengurangi berbagai masalah sosial berkaitan dengan peningkatan penggunaan ASI

9. Mengurangi keadaan kesehatan diri dan lingkungan yang tidak memadai, termasuk peningkatan penggunaan air bersih

Dan strategi yang direkomendasikan adalah:

3

I stilah gizi-kurang digunakan unt uk merujuk pada masalah kurang energi protein (KEP). Khususnya pada penentuan status gizi menggunakan indeks berat badan menurut umur. Digunakan dua pengelompokan: gizi-kurang dengan berat badan rendah dan gizi-kurang dengan berat badan sangat rendah.

1. Menyatukan tujuan, kebijakan dan strategi berkaitan dengan gizi ke dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan nasional 2. Meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumahtangga

3. Melindungi konsumen melalui peningkatan kualitas dan keamanan pangan

4. Mencegah dan meningkatkan tata laksana penyakit infeksi 5. Mempromosikan ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI ) 6. Meningkatkan pola asuh untuk kelompok rawan

7. Mencegah masalah kurang zat gizi mikro 8. Mempromosikan gizi seimbang dan hidup sehat

9. Memantau, menilai dan menganalisis situasi gizi secara terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas penanggulangan masalah pangan dan gizi harus mendapatkan prioritas utama. Dalam menetapkan rencana kerja, acuan yang digunakan adalah komitmen global, tujuan/ sasaran yang tertuang dalam GBHN 1999-2004, dan Propenas 2001-2005. Seiring dengan perubahan di bidang administrasi ketatanegaraan dengan diterbitkannya UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan upaya-upaya yang cermat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RAPGN)

Tujuan Umum:

Memberikan panduan dan arahan bagi penentu kebijakan di tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/ kota dalam menyusun rencana aksi untuk penurunan dan pencegahan masalah pangan dan gizi.

Tujuan Khusus:

1. Mengembangkan wawasan penentu kebijakan dalam menilai dan menentukan masalah pangan dan gizi dan prioritas penanganannya melalui implementasi rencana kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kemampuan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program yang didukung oleh metodologi, standarisasi, norma dan kriteria yang dapat dipertanggung jawabkan menurut besarnya masalah pangan dan gizi di wilayah kerjanya.

3. Mempromosikan upaya menjaga kesinambungan program pangan dan gizi kepada penentu kebijakan.

C. Ruang Lingkup

Rencana aksi ini meliputi bidang pangan dan gizi berdasarkan pada besar dan luas masalah pangan dan gizi yang mengacu pada GHBN, Propenas, serta komitmen global. Secara rinci diuraikan peran pangan dan gizi dalam pembangunan, analisis situasi pangan dan gizi. Pada bab berikutnya diuraikan tujuan umum dan tujuan khusus, kebijakan dan strategi, kelembagaan, serta program dan kegiatan.

D.

Proses penyusunan

Penyusunan RAPGN didahului dengan pertemuan lintas sektor dan pengkajian situasi pangan dan gizi. Presentasi draft dilakukan beberapa kali dengan menerima usulan dari berbagai pihak (universitas, pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi dan lintas sektor terkait tingkat pusat dan propinsi).

E. Pengguna

Rencana aksi pangan dan gizi nasional ini ditujukan untuk penentu kebijakan di tingkat Pusat, Propinsi, kabupaten/ kota, baik pemerintah, badan non-pemerintah/ swasta/ LSM yang akan melaksanakan program perbaikan pangan dan gizi.

Rencana aksi ini diharapkan akan menjadi dokumen nasional yang menyatukan tujuan, kebijakan, strategi operasional, sasaran dan indikator keberhasilan program pangan dan gizi yang tercantum pada Propenas 2001-2005 dalam bidang pertanian, kesehatan, industri.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia

Hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi

Pembangunan suatu bangsa pada hakekatnya adalah suatu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk mensejahterakan bangsa. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dunia internasional dalam World Food Summit tahun 1996 telah menegaskan kembali hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi, sama prinsipnya dengan hak untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak azasi setiap manusia untuk bebas dari kelaparan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan setiap negara peserta termasuk I ndonesia, mempunyai komitmen untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap warganya.

Kecukupan pangan bagi setiap orang hanya akan dicapai apabila suatu negara atau daerah dapat mencapai suatu ketahanan pangan atau food security. Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan, yang dimaksud dengan

ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,aman, merata, dan terjangkau”. Secara internasional, oleh FAO (1996) ketahanan

pangan diartikan bahwa semua rumah tangga mempunyai akses terhadap pangan baik secara pisik maupun ekonomi sehingga setiap keluarga tidak beresiko kekurangan gizi.Dengan pengertian diatas diketahui adanya kaitan erat antara ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Dalam konteks ini masalah pangan tidak cukup ditinjau dari segi produksi tetapi juga memerlukan peninjauan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauannya terhadap daya beli, dan kestabilan harga. Sebagai contoh, sejak I ndonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, poduksi pangan khususnya beras, rata-rata nasional cukup bahkan pernah melebihi rata-rata kebutuhan penduduk. Tetapi data menunjukkan bahwa pada masa tersebut prevalensi gizi-kurang pada kelompok penduduk tertentu, terutama wanita hamil dan anak balita, masih tinggi. Dengan contoh tersebut dapat dipahami juga bahwa

dengan ketahanan pangan, masalah pangan tidak cukup hanya ditinjua pada tingkat nasional dan regional, seperti yang selama ini dilakukan, tetapi juga di tingkat daerah, kelompok masyarakat sampai tingkat keluarga.

Dengan pemahaman seperti diatas, terwujudnya ketahanan pangan merupakan salah satu syarat tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satu tanda atau indikator kesejahteraan rakyat adalah apabila setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, anak, dewasa dan lanjut usia, kaya dan miskin, semuanya berstatus gizi baik. Artinya mereka semuanya tercukupi kebutuhan pangannya, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mereka yang keadaan gizinya baik, adalah mereka yang terbebas dari masalah gizi yaitu masalah yang timbul akibat kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Akibat kekurangan gizi atau kurang gizi menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit gizi-kurang, sedang akibat kelebihan gizi menimbulkna gangguan kesehatan atau penyakit gizi-lebih. Oleh karena di I ndonesia masalah kekurangan gizi masih lebih besar daripada masalah kelebihan gizi, maka pembahasan dalam buku ini ditekankan pada masalah gizi-kurang. Sedang masalah gizi-lebih hanya disinggung seperlunya.

A. Dampak Kurang Gizi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Paradigma pembangunan nasional yang berorientasi global dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak akan terlaksana tanpa peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Salah satu indikator pengukur tinggi rendahnya kualitas SDM adalah indeks kualitas hidup (Human Developmen I ndex-HDI ). Tahun 2000, peringkat HDI I ndonesia sangat rendah yaitu urutan ke-109 dari 174 negara. Sedangkan HDI negara-negara ASEAN berada urutan lebih tinggi , seperti Malaysia 56, Filipina 77, Thailand 67, Singapura 22, dan Brunai 25. Tiga faktor utama penentu HDI yang dikembangkan oleh UNDP adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan status gizi masyarakat.

Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status gizi anak balita dan wanita hamil. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu bangsa yang kelompok penduduk balita dan wanita hamilnya banyak menderita gizi-kurang, maka bangsa itu akan menghadapi berbagai masalah sumber daya manusia. Masalah tersebut antara lain:

potensi kehilangan I Q sebesar 22 juta poin I Q. Potensi kehilangan I Q sebesar 50 poin I Q per orang juga terdapat pada penduduk yang tinggal di daerah rawan gangguan akibat kurang yodium (GAKY). Diperkirakan terdapat 42 juta orang tinggal di daerah rawan GAKY, sehingga dari kelompok penduduk tersebut potensi kehilangan I Q sebesar 190 juta poin I Q.

2) Banyak anggota masyarakat dewasa yang produktivitasnya rendah, karena menderita kurang zat besi. Buruh yang kurang zat besi produktivitasnya dapat menurun antara 10-30 persen dari mereka yang sehat. Kurang zat besi pada wanita hamil meningkatkan risiko kematian wanita waktu melahirkan, dan meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan juga kurang zat besi. Bayi yang kurang zat besi dapat berdampak pada gangguan bertumbuhan sel-sel otak yang kemudian hari juga dapat mengurangi I Q anak.

3) Kurang vitamin A yang juga banyak diderita anak balita selain berdampak pada resiko kebutaan juga resiko kematian balita karena infeksi. Dengan kata lain kurang vitamin A ikut berperan pada tingginya angka kematian balita di I ndonesia dan berpotensi terhadap rendahnya produktivitas kerja orang dewasa karena tuna netra.

4) Secara umum gizi-kurang pada anak balita dan wanita hamil dapat menciptakan generasi yang secara fisik dan mental lemah. Generasi yang demikian akan menjadi beban masyarakat dan pemerintah. Telah dibuktikan keluarga dan pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi, karena banyak warganya yang mudah jatuh sakit karena kurang gizi. Selain itu merupakan aib bangsa karena banyaknya bayi, balita, dan ibu melahirkan meninggal yang seharusnya dapat dicegah apabila keadaan gizinya baik.

KURANG GI ZI

Makan

Tidak Seimbang Penyakit I nfeksi

Tidak Cukup Persediaan Pangan

Pola Asuh Anak Tidak Memadai

Sanitasi dan Air Bersih/ Pelayanan Kesehatan Dasar Tidak Memadai

Kurang Pendidikan, Pengetahuan dan Keterampilan

Kurang pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan

sumberdaya masyarakat

Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan

Krisis Ekonomi, Politik, dan Sosial Dampak

Penyebab langsung

Penyebab Tidak langsung

Pokok Masalah di Masyarakat

Akar Masalah (nasional)

Bagan 1. Penyebab Kurang Gizi

(Disesuaikan dari bagan UNI CEF, 1998: The State of the World’s Children 1998. Oxford Univ. Press)

gizi. Dalam kenyataan keduanya (makanan dan penyakit) secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.

Kedua, penyebab tidak langsung yaitu: ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan di keluarga (household food security) adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial. Pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, adalah tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Ketiga faktor ini saling berhubungan. Ketiga faktor penyebab tidak langsung tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan anak, dan makin banyak keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Demikian juga sebaliknya.

Ketahanan pangan keluarga terkait dengan ketersediaan pangan (baik dari hasil produksi sendiri maupun dari pasar atau sumber lain), harga pangan dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Sebagai contoh, air susu ibu (ASI ) adalah makanan bayi utama yang seharusnya tersedia di setiap keluarga yang mempunyai bayi. Makanan ini seharusnya dapat dihasilkan oleh keluarga tersebut sehingga tidak perlu dibeli. Namun tidak semua keluarga dapat memberikan ASI kepada bayinya oleh karena berbagai masalah yang dialami ibu. Akibatnya, bayi tidak diberikan ASI atau diberi ASI dalam jumlah yang tidak cukup sehingga harus diberikan tambahan makanan pendamping ASI (MP-ASI ). Timbul masalah apabila oleh berbagai sebab, misalnya kurangnya pengetahuan dan atau kemampuan, MP-ASI yang diberikan tidak memenuhi persyaratan. Dalam keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan keluarga ini rawan karena karena tidak mampu menyediakan makanan yang baik bagi bayinya sehingga berisiko tinggi menderita kurang gizi.

Pola pengasuhan anak berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, kebersihan, memberi kasih sayang dan sebagainya. Kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik dan mental), status gizi, pendidikan umum, pengetahuan dan ketrampilan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat pekerjaan sehari-hari, adat kebiasaan keluarga dan masyarakat, dan sebagainya dari si ibu atau pengasuh anak.

iimunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, penyuluhan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti posyandu, puskemas, praktek bidan atau dokter, rumah sakit, dan persediaan air bersih. Ketidak terjangkauan pelayanan kesehatan (karena jauh dan atau tidak mampu membayar), kurangnya pendidikan dan pengetahuan, merupakan kendala masyarakat dan keluarga memanfaatkan secara baik pelayanan kesehatan yang tersedia Hal ini dapat berdampak juga pada status gizi anak..

Berbagai faktor langsung dan tidak langsung diatas, berkaitan dengan pokok masalah yang ada di masyarakat dan akar masalah yang bersifat nasional.

Pokok masalah di masyarakat antara lain berupa ketidak berdayaan masyarakat dan keluarga mengatasi masalah kerawanan ketahanan pangan keluarga, ketidak tahuan pengasuhan anak yang baik, serta ketidak mampuan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Meningkatnya jumlah anak yang bergizi buruk sampai 1,7 juta anak di I ndonesia, dan prevalensi gizi buruk di daerah pengungsian di NTT sebanyak 24 persen pada tahun 1998/ 1999 sejalan dengan meningkatnya jumlah keluarga miskin akibat krisis ekonomi, politik dan keresahan sosial yang melanda I ndonesia sejak tahun 1997, seperti digambarkan pada bagan yang diuraikan diatas.

B. Investasi Gizi dan Pembangunan Ekonomi

5Kebanyakan para ahli ekonomi berpendapat bahwa investasi ekonomi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat

.

Pendapat tersebut didasarkan atas adanya kaitan antara masalah gizi-kurang dengan kemiskinan seperti telah disinggung diatas. Namun demikian, perkembangan iptek gizi pada dasawarsa terakhir memungkinkan perbaikan gizi dengan lebih cepat tanpa harus menunggu perbaikan ekonomi. Beberapa negara dengan PDB (Product Domestic Bruto) yang sama ternyata mempunyai angka prevalensi gizi-kurang pada anak balita yang berbeda-beda. Zimbabwe misalnya, PDBnya lebih rendah dari Namibia, tetapi status gizi anak balitanya lebih baik. Cina, PDBnya lebih rendah dibanding negara-negara ASI A lainnya tetapi prevalensi balita gizi-kurangnya paling rendah.Perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu investasi pembangunan ekonomi. Sampai tahun 1980-an banyak ahli ekonomi dan ahli perencanaan pembangunan, termasuk Bank Dunia, mengartikan investasi dalam arti sempit. I nvestasi pembangunan ekonomi artinya penanaman modal untuk membangun industri barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja. Titik berat investasi adalah untuk membangun prasarana ekonomi seperti jalan, j embatan dan transportasi. Pada waktu itu jarang sekali para perencana regional dan daerah

memasukkan perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan sebagai bagian suatu investasi ekonomi.

Memasuki era tahun 1990-an, keadaan ini mulai berubah. Bank Dunia misalnya, dalam tahun 1992 menyatakan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu prioritas dalam memberikan pinjaman kepada negara berkembang sebagai suatu investasi pembangunan. Dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa: "Sumber daya yang dialokasikan untuk perbaikan gizi adalah suatu investasi dengan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang nyata. Hasil investasi di bidang gizi mendukung kebijakan pinjaman Bank Dunia yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi"

Adanya keterkaitan upaya perbaikan gizi dengan pembangunan ekonomi juga dikemukakan oleh Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan. Dalam salah satu pidatonya dikatakan bahwa "Gizi yang baik dapat merubah kehidupan anak, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, melindungi kesehatannya, dan meletakkan fondasi untuk masa depan produktivitas anak".

Perubahan kebijakan pinjaman Bank Dunia dan perhatian PBB terhadap pembangunan perbaikan gizi dibuktikan dengan meningkatnya alokasi pinjaman Bank Dunia untuk proyek-proyek perbaikan gizi di negara berkembang yang meningkat 18 kali lipat dari hanya US$50 juta tahun 1980-an menjadi US$900 juta tahun 1990-an. Sejalan dengan beberapa badan PBB yang dipelopori oleh UNI CEF dalam berbagai konperensi internasional dalam tahun 1990-an merokemendasikan agar 20 persen anggaran pembangunan dari PBB (global), nasional, regional dan lokal, serta 20 persen dana negara donor, dialokasikan untuk pembangunani sektor sosial, termasuk gizi dan kesehatan. Saran alokasi anggaran pembangunan untuk sektor sosial atau pembangunan SDM ini dikenal dengan saran alokasi twenty-twenty (20/ 20).

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Produktivitas

Perbaikan Gizi, tumbuh kembang fisik & mental anak

I nvestasi Sektor Sosial (Gizi, Kes, Pendidikan) Kemiskinan

Kurang

Ekonomi Meningkat

Bagan 2

Faktor yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia

Analisis situasi pangan dan gizi yang dipaparkan dalam dokumen ini meliputi empat bidang yaitu: Produksi dan ketersediaan pangan, Konsumsi pangan, Mutu dan keamanan pangan dan Gizi masyarakat.

Data yang digunakan dalam mengkaji situasi pangan dan gizi ini didasarkan pada data laporan sektor terkait baik yang dari hasil pemantauan berkala maupun dari hasil survei atau studi terserak yang direview dari berbagai lembaga penelitian.

A.

Produksi dan Ketersediaan Pangan

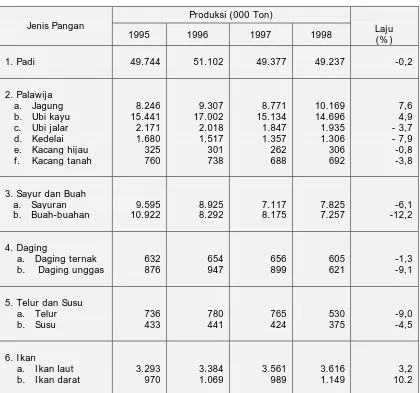

Secara umum selama periode 1995-1998 produksi pangan nasional cenderung menurun kecuali untuk komoditas jagung, ubi kayu dan ikan yang cenderung meningkat (Tabel 1). Permasalahan produksi pangan yang serius tampak pada komoditas pangan yang selama tahun 1995-1998 tidak mampu mencapai laju produksi 2,0% , yang berarti laju peningkatan produksi dibawah 2.0% tidak mampu mengimbangi laju peningkatan permintaan penduduk terhadap komoditas pangan yang terus berkembang.

Produksi komoditas pangan yang dianggap menjadi ancaman bagi perbaikan konsumsi pangan sekaligus juga ancaman bagi pembangunan ekonomi nasional adalah kacang-kacangan terutama kedele, sayur, buah, daging, telur dan susu (Tabel 1). Penyebab utama penurunan produksi pangan tersebut adalah lemahnya kebijakan makroekonomi yang kurang berpihak pada pembangunan pangan dan pertanian.

Tabel 1. Produksi Pangan Tahun 1995

–

1998

Jenis Pangan

Produksi (000 Ton)

1995 1996 1997 1998 Laju

(% )

1. Padi 49.744 51.102 49.377 49.237 -0,2

2. Palawija a. Jagung b. Ubi kayu c. Ubi jalar d. Kedelai e. Kacang hijau f. Kacang tanah

8.246 15.441 2.171 1.680 325 760 9.307 17.002 2.018 1.517 301 738 8.771 15.134 1.847 1.357 262 688 10.169 14.696 1.935 1.306 306 692 7,6 4,9 - 3,7 - 7,9 -0,8 -3,8

3. Sayur dan Buah a. Sayuran b. Buah-buahan 9.595 10.922 8.925 8.292 7.117 8.175 7.825 7.257 -6,1 -12,2 4. Daging

a. Daging ternak b. Daging unggas

632 876 654 947 656 899 605 621 -1,3 -9,1

5. Telur dan Susu a. Telur b. Susu 736 433 780 441 765 424 530 375 -9,0 -4,5

6. I kan

a. I kan laut b. I kan darat

3.293 970 3.384 1.069 3.561 989 3.616 1.149 3,2 10.2

Sumber: Deptan (1997) dan BPS (1999)

Penurunan produksi beras cukup tajam terjadi pada tahun 1997 ( 49.4 juta ton) dan 1998 (49.2 juta ton) sebagai akibat penurunan luas panen dari 11,57 juta ha pada tahun 1996 menjadi 11,14 juta ha pada tahun 1997 dan penurunan produktivitas dari 4,42 ton/ ha tahun 1996 menjadi 4,20 ton pada tahun 1998.

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan menanggulangi kekeringan telah dilaksanakan, antara lain melalui rehabilitasi irigasi desa, perluasan areal tanam di daerah transmigrasi, lahan perkebunan, lahan pasang surut serta melalui penekanan kehilangan pasca panen, peningkatan penyediaan sarana produksi dan kemudahan dalam memperoleh modal melalui kredit usaha tani (KUT).

Produksi pangan hewani hasil ternak (daging ternak dan unggas, serta telur dan susu) menunjukkan kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir (Tabel 1). Menurunnya produksi daging, telur dan susu disebabkan oleh meningkatnya harga pakan dan obat -obatan sebagai akibat krisis moneter, yang mengakibatkan bangkrutnya usaha peternakan kecil dan menengah.

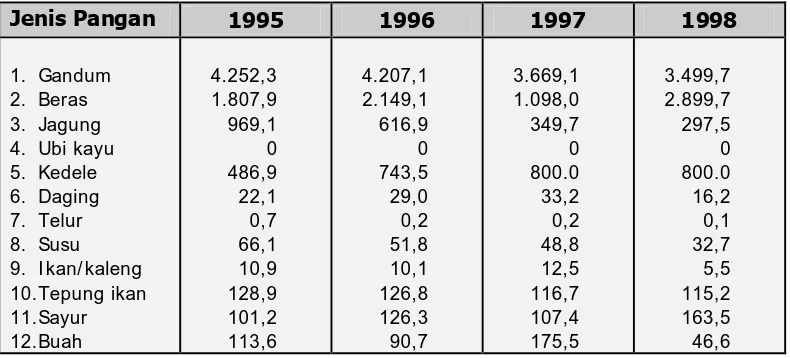

Sejalan dengan penurunan produksi berbagai jenis pangan utama seperti yang disajikan pada Tabel 1, impor berbagai jenis pangan juga cenderung bertahan bahkan meningkat selama kurun waktu 1995-1998. I mpor pangan yang cukup siknifikan dalam konteks pengurasan devisa adalah impor gandum/ terigu, beras, kedele, daging, sayur dan buah (Tabel 2). Total nilai impor pangan tersebut pada tahun 1998 adalah sekitar 131 juta US dollar atau sekitar 1.2 triliyun rupiah yang setara dengan anggaran belanja Departemen Kesehatan 1999/ 2000 dari APBN. Situasi ketergantungan pada impor pangan ini dalam jangka panjang akan meningkatkan kerentanan pada masalah pangan dan gizi.

[image:32.612.94.489.519.698.2]Pada level ketersediaan, ketersediaan pangan nasional perkapita pertahun dalam kurun waktu 1995-1998 cenderung menurun untuk komoditas beras, kedele, daging, telur dan susu. Sebaliknya ketersediaan jagung, ubi kayu dan ikan relatif tetap (Tabel 3).

Tabel 2. Impor Komoditas Pangan Utama Tahun 1995-1998 (000 Ton)

Jenis Pangan 1995 1996 1997 1998

Tabel 3. Ketersediaan (kg/kap/th) Beberapa Komoditas Pangan Tahun 1995-1998

Jenis Pangan 1995 1996 1997 1998

1. Beras 2. Jagung 3. Ubi kayu 4. Kedele 5. Daging 6. Telur 7. Susu 8. I kan

152,1 34,2 57,8 11,0 5,6 3,3 7,0 16,3 159,8 35,1 61,9 11.1 5,8 3,6 5,7 15,9 149,1 34,4 60,2 9.0 5,5 3,5 5,3 16,4 147,2 35,8 56,9 6.8 4,2 2,3 4,1 17,1 Sumber: Deptan diolah Oleh PSKPG I PB dan Kantor Meneg Pangan dan Hortikult ura (1999)

Seiring dengan fluktuasi ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan protein selama lima tahun terakhir (1995-1998) juga berfluktuasi, meski secara umum masih dapat memenuhi, bahkan melebihi angka kecukupan pangan yang dianjurkan menurut Widya Karya Pangan dan Gizi ke VI tahun 1998 sebesar 2550 Kalori/ kapita/ hari. (Tabel 4).

Dari segi komposisi, secara umum ketersediaan pangan masih dapat dikatakan belum seimbang. Hal ini antara lain dicirikan oleh sangat tingginya kontribusi pangan sumber karbohidrat, tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga sebagai sumber protein, serta rendahnya ketersediaan pangan sumber protein, vitamin dan mineral (kacang-kacangan, pangan hewani, sayuran dan buah-buahan).

Tabel 4. Ketersediaan dan Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein

Tahun 1995-1998

Tahun

Energi Protein

Ketersediaan

(kkal/ kap/ hr)

Tingkat

Ketersediaan

(% )a)

Ketersediaan

(g/ kap/ hr)

Tingkat

Ketersediaan

(% )a)

1995 3098 121,5 69,8 126,9

1996 3193 125,2 71,8 130.6

1997 2899 113,7 66,7 121,3

1998 2890 113,3 62,7 114,0

Sumber: Deptan diolah Oleh PSKPG I PB dan Kantor Meneg Pangan dan Hortikult ura (1999) Keterangan : a)% terhadap angka kecukupan energi dan protein pada tingkat ketersediaan yaitu

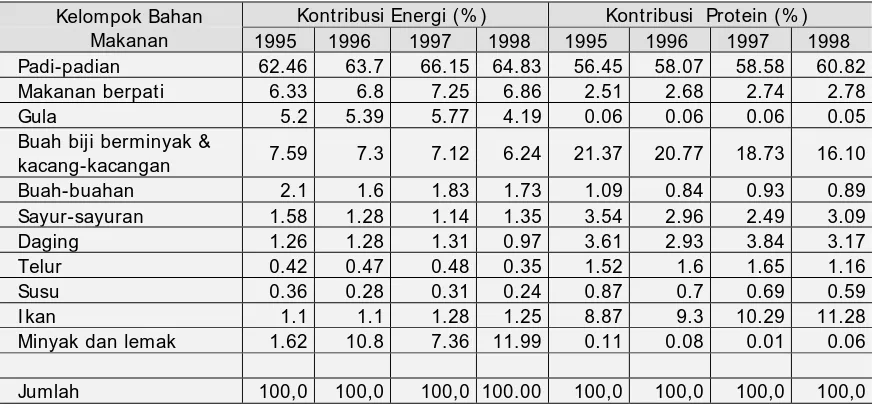

Selama kurun waktu 1995-1998, kelompok padi-padian menyumbang energi sebesar 62-66 persen, dan protein sebesar 56-61 persen (Tabel 5). Kacang-kacangan sebagai kontributor protein kedua setelah beras menyumbang 19 persen dari total ketersediaan protein. Ketersediaan protein dari pangan hewani menunjukkan angka yang relatif tetap yaitu sekitar 10-11 g/ org/ hr. Angka tersebut belum memenuhi anjuran ketersediaan protein dari pangan hewani sebesar 15 g/ org/ hr yang komposisinya terdiri atas 9 g protein ikan dan 6 g protein ternak.

Tabel 5. Komposisi Ketersediaan Pangan berdasarkan Kontribusi

Energi dan Protein Kelompok Pangan 1995-1998

Kelompok Bahan Makanan

Kontribusi Energi (% ) Kontribusi Protein (% ) 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 Padi-padian 62.46 63.7 66.15 64.83 56.45 58.07 58.58 60.82 Makanan berpati 6.33 6.8 7.25 6.86 2.51 2.68 2.74 2.78 Gula 5.2 5.39 5.77 4.19 0.06 0.06 0.06 0.05 Buah biji berminyak &

kacang-kacangan 7.59 7.3 7.12 6.24 21.37 20.77 18.73 16.10 Buah-buahan 2.1 1.6 1.83 1.73 1.09 0.84 0.93 0.89 Sayur-sayuran 1.58 1.28 1.14 1.35 3.54 2.96 2.49 3.09 Daging 1.26 1.28 1.31 0.97 3.61 2.93 3.84 3.17 Telur 0.42 0.47 0.48 0.35 1.52 1.6 1.65 1.16 Susu 0.36 0.28 0.31 0.24 0.87 0.7 0.69 0.59 I kan 1.1 1.1 1.28 1.25 8.87 9.3 10.29 11.28 Minyak dan lemak 1.62 10.8 7.36 11.99 0.11 0.08 0.01 0.06 Jumlah 100,0 100,0 100,0 100.00 100,0 100,0 100,0 100,0 Sumber: Deptan diolah Oleh PSKPG I PB dan Kantor Meneg Pangan dan Hortikult ura (1999)

Ketersediaan Energi dan protein per kapita per hari menurut propinsi tahun 1998 dapat dilihat pada Lampiran Tabel Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein.

B. Mutu dan Keamanan Pangan

Gambaran keadaan mutu dan keamanan pangan selama beberapa tahun terakhir masih menunjukkan adanya permasalahan yang diindikasikan oleh:

2. Dalam hal label dan iklan, hasil survei Ditjen POM Departemen Kesehatan tahun 1998/ 1999 menemukan sebanyak 22.5 persen dari contoh produk pangan yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan label. Sedangkan survei pada tahun 1999/ 2000 menemukan sebanyak 13.70 persen produk pangan tidak memenuhi persyaratan dan informasi label kurang lengkap. Disamping label yang tidak memenuhi syarat, di pasaran masih cukup banyak ditemukan beredarnya produk pangan yang telah kedaluwarsa.

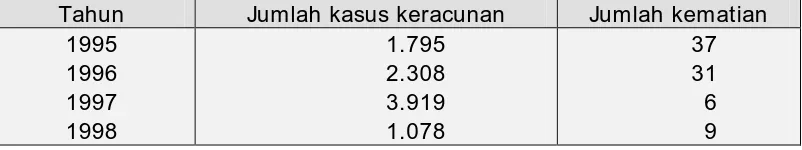

[image:35.612.130.531.317.392.2]3. Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan. Pada tahun 1995 dilaporkan sejumlah 1.795 kasus dengan 37 korban yang meninggal. Selanjutnya pada tahun 1998 dilaporkan 1.078 kasus keracunan dengan 9 kasus yang meninggal (Tabel 6).

Tabel 6. Jumlah Kasus Keracunan dan Kematian karena

Ketidakamanan Pangan

Tahun Jumlah kasus keracunan Jumlah kematian

1995 1996 1997 1998

1.795 2.308 3.919 1.078

37 31 6 9

Sumber: Profil Kesehatan I ndonesia, Depkes (1996-1999)

4. Masih rendahnya tanggungjawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi/ diperdagangkannya, yang diindikasikan oleh masih rendahnya penerapan cara bertani yang baik, cara penanganan pangan yang baik dan cara pengolahan pangan yang baik dan pengendalian titik kritis dan analisis bahaya, dan pendistribusian yang baik. Pemeriksaan terhadap sarana produksi makanan/ minuman dari 506 unit skala rumahtangga, 1818 menengah dan besar pada tahun 1999/ 2000 menemukan sejumlah masing-masing 44,9% dan 60,5% sarana tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi, bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual tahun 1999/ 2000 menemukan sebanyak 18,33% sarana yang tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan.

C. Konsumsi Pangan

I nformasi konsumsi pangan tingkat rumahtangga diperoleh dari hasil kajian pemantauan konsumsi gizi (PKG) yang dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Gizi Masyarakat. Kajian konsumsi energi dan protein juga dilakukan berdasarkan data Susenas tahun 1996 dan 1999 yang disajikan menurut Propinsi.

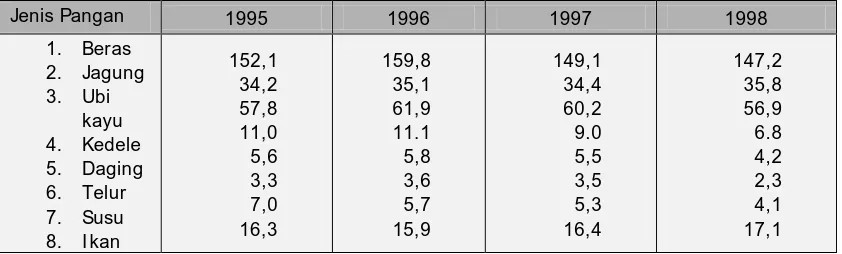

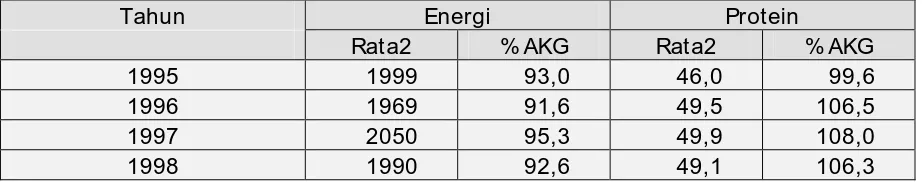

[image:36.612.88.549.287.378.2]Menurut hasil PKG ditemukan secara umum rata-rata konsumsi energi dan protein dari tahun 1995 sampai dengan 1998 tidak mengalami perubahan yang nyata dan berkisar antara 2.150 KKal dan 46,2 gram protein (Tabel 7).

Tabel 7. Rata-rata dan tingkat kecukupan konsumsi Energi dan Protein per kapita per hari (PKG 1995-1998)

Tahun Energi Protein

Rata2 % AKG Rata2 % AKG

1995 1999 93,0 46,0 99,6

1996 1969 91,6 49,5 106,5

1997 2050 95,3 49,9 108,0

1998 1990 92,6 49,1 106,3

Ketahanan pangan tingkat rumahtangga terlihat bermasalah setelah dihitung jumlah rumahtangga yang mengkonsumsi energi kurang dari 1500 Kkal atau kurang dari 32 gram protein per kapita per hari (< 70% dari Angka Kecukupan Gizi). Pada tahun 1995 terdeteksi 49% rumahtangga di wilayah perkotaan dan 53% di wilayah pedesaan mengalami defisit energi. Ada tendensi pengurangan prevalensi tahun 1996, akan tetapi rumahtangga dengan defisit energi ini meningkat lagi dari tahun 1997 ke tahun 1998.

Dampak krisis terlihat pada beberapa wilayah Propinsi dari meningkatnya prevalensi rumahtangga dengan defisit eenrgi dari tahun 1997 ke tahun 1998. Masalah ketahanan pangan tingkat rumahtangga ini semakin jelas terutama pada keluarga dengan anggota rumahtangga 8 atau lebih. Pola yang sama terjadi pada defisit protein, dimana masalah ketahanan pangan sudah muncul dengan tingginya prevalensi rumahtangga defisit protein pada tahun 1995, berkurang pada tahun 1996 dan mulai meningkat lagi pada tahun 1997 dan 1998.

Untuk zat gizi mikro, penilaian dilakukan dengan melihat gambaran umum asupan vitamin: A, B1, dan C; serta asupan mineral: Kalsium, Fosfor dan Zat Besi. Disimpulkan asupan rata-rata vitamin A sudah melebihi ketentuan Angka Kecukupan Gizi (AKG), sementara asupan Vitamin B1 hanya 50% AKG dan asupan vitamin C mendekati AKG. Sedangkan asupan mineral sangat bermasalah untuk Kalsium dan Zat besi. Asupan kalsium kurang dari 50% AKG sedangkan zat besi berkisar antara 70% AKG.

Walaupun secara umum asupan rata-rata energi maupun protein tidak terpengaruh dari krisis, akan tetapi masalah ketahanan pangan tingkat rumahtangga masih cukup serius. Dari dampak krisis, terlihat adanya gejala perubahan pola pangan yang cenderung mengkonsumsi lebih banyak jenis padi-padian dan berkurangnya pangan hewani dan buah-buahan. Adanya kecenderungan kurangnya asupan Vitamin B1, Kalsium dan Zat besi dari sebelum dan selama krisis, dibutuhkan intervensi segera untuk ketiga jenis zat gizi mikro tersebut.

Hasil kajian terhadap data Susenas menunjukkan bahwa secara nasional rata-rata tingkat konsumsi pada tahun 1996 berturut -turut sebesar 91,8% AKG untuk energy dan 109,0% AKG untuk protein, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 84,0% AKG untuk energi dan 97,4% AKG untuk protein. Data tingkat nasional ini menunjukkan adanya penurunan tingkat konsumsi untuk energi dan protein yang cukup bermakna (Lihat Lampiran Tabel Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita per hari menurut Propinsi tahun 1996-1999). Hal ini sejalan dengan temuan kajian data PKG tingkat rumahtangga yang menunjukkan penurunan rata-rata konsumsi energi dan meningkatnya jumlah rumahtangga defisit energi.

D. Status Gizi Masyarakat

Data keadaan masyarakat yang disajikan di bawah diperoleh dari hasil survei gizi nasional (vitamin A, GAKY, KEP), survei sosio-ekonomi nasional (SUSENAS), survei kesehatan rumahtangga (SKRT), dan dari survei gizi lainnya yang bersifat terserak.

1. Kurang Energi dan Protein (KEP)

Data Susenas6 menunjukan data gizi-kurang menurun dari 37,5% , 35,6% , 31,6% , 29,5% dan 26,4% berturut-turut dari tahun 1989, 1992, 1995, 1998 dan 1999. Tetapi untuk kasus gizi buruk terjadi peningkatan pada tahun 1989 dari 6,3% menjadi 11,4% tahun 1995 (Lihat Gambar 1). Untuk prevalensi menurut propinsi berdasarkan Susenas 1999, dapat dilihat pada lampiran Peta Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada balita menurut Propinsi.

Pada tahun 1998 prevalensi gizi buruk relatif tetap dan kemudian menurun sedikit pada tahun 1999. Data ini menunjukkan bahwa sebelum krisis ekonomi melanda I ndonesia keadaan gizi sudah memburuk (1995). Data ini juga mengindikasikan adanya prakondisi sebagai pemicu lahirnya marasmus dan kwashiorkor pada saat I ndonesia dilanda krisis ekonomi. Menurunnya keadaan gizi ini lebih terlihat pada kelompok anak usia 6-23 bulan.

Pada tahun 1999 diperkirakan sekitar 1,7 juta balita di I ndonesia menderita keadaan gizi buruk menurut berat badan dan umur. Sekitar 10% dari 1,7 juta balita ini (sekitar 170.000 balita) menderita gizi buruk tingkat berat seperti marasmus, kwashiorkor atau bentuk kombinasi marasmik-kwashiorkor. Data jumlah balita gizi buruk tingkat berat yang tercatat di Departemen Kesehatan sampai akhir 1999 berdasarkan laporan KLB-gizi buruk hanya sekitar 24.000 balita7.

Ledakan gizi buruk pada saat terlanda krisis ekonomi mengisyaratkan lemahnya ketahanan pangan di rumahtangga terutama golongan miskin. Secara teoritis melemahnya ketahanan pangan dapat mengakibatkan menurunnya konsumsi zat gizi baik makro maupun mikro untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

GAMBAR 1

KECENDERUNGAN KURANG ENERGI PROTEI N (GI ZI -KURANG) PADA BALI TA (SUSENAS 1989-1999) 37.5 35.6 31.6 29.5 26.4 6.3 7.2 11.6 10.1 8.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40

1989 1992 1995 1998 1999

•

Berat Badan Rendah :

turun dari 37.5 % (1989)

menjadi

26.4 % (1999)

•

Berat Badan Sangat

Rendah :

meningkat sejak

1995

dan turun pada tahun

1999.

Dampak KEP pada anak balita berkelanjutan pada anak usia sekolah. Hasil Survei Tinggi Badan anak Baru masuk Sekolah (TB-ABS) di lima Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Maluku dan I rian Jaya) pada tahun 1994 dan tahun 1998 menunjukan prevalensi gangguan pertumbuhan anak usia 5-9 tahun masing-masing 42,4% dan 37,8% . Terjadi penurunan 4,6% yang cukup berar ti, tetapi secara umum, prevalensi gangguan pertumbuhan ini masih sangat tinggi8.

2. Kurang Energi Kronis (KEK) pada Dewasa

Data Susenas tahun 1999 menunjukkan bahwa status gizi pada wanita usia subur (WUS) yang menderita risiko KEK (Lila < 23,5 cm) sebanyak 24,2% , dimana keadaan di pedesaan sedikit lebih buruk dari perkotaan, yaitu 25,9% di pedesaan dan 22,5% di perkotaan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan data Survei Demografi Kesehatan I ndonesia (SDKI ) tahun 1994. I bu hamil yang menderita KEK berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR); diperkitakan prevalensi BBLR sebesar 10

–

14% .Hasil analisis I MT pada 27 ibukota Propinsi menunjukkan KEK pada wanita dewasa (I MT< 18,5) sebesar 15,1%9. Studi terbatas di Jawa Tengah pada wanita

8

Dit. Gizi Masyarakat, 2000. Hasil analisis data TBABS di lima provinsi tahun 1994-1998.

9

usia produktif menunjukan angka KEK (I MT < 18,5) meningkat 2 kali lipat diikuti dengan ibu yang menderita anemi gizi meningkat sebanyak 5%10.

3. Anemia Gizi

Data anemia yang tersedia berdasarkan Survei Kesehatan Rumahtangga (SKRT 1995) menunjukkan bahwa 50,9% ibu hamil, 40,5% balita, 47,3% anak usia sekolah, 57,1% remaja puteri, 39,5% WUS, 48,9% Usia produktif dan 57,9 usia lanjut menderita anemi gizi. Sedangkan berdasarkan beberapa studi terbatas diperkirakan 30% tenaga kerja wanita menderita anemia. (Lihat tabel 7)

[image:40.612.95.541.310.479.2]Studi terbatas menurut survei di Jawa Barat menunjukkan prevalensi anemia gizi sebesar 62,2% pada ibu hamil. Sedangkan survei di Jawa Tengah menunjukkan prevalensi anemia gizi sebesar 57,7% pada ibu hamil dan 63,9% pada anak balita.

Tabel 7

Prevalensi Anemia Gizi, Indonesia (SKRT 1995)

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total

Balita 35,7 45,2 40,5

Usia sekolah 46,4 48,0 47,3

10-14 tahun 45,8 57,1 51,5

15-44 tahun 58,3 39,5 48,9

45-54 tahun 53,7 39,5 48,9

55-64 tahun 62,5 40,5 51,5

> 65 tahun 70,0 45,8 57,9

I bu hamil 50,9

I bu menyusui 45,1

4. Kurang Vitamin A (KVA)

Walaupun pada tahun 1992 bahaya kebutaan akibat kekurangan Vitamin A mampu diturunkan secara bermakna (X1b< 0,5% ), tetapi 50,2% balita masih menderita KVA sub klinis (serum retinol < 20 Ug/ dl). Selama krisis ekonomi melanda I ndonesia terdapat indikasi meningkatnya masalah kurang Vitamin A pada ibu dan balita di daerah miskin perkotaan.

5. Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

Survei pemetaan nasional GAKY 1998 National menunjukkan sebanyak 9.8% anak usia sekolah menderita Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Survei ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 653 kecamatan dikategorikan daerah

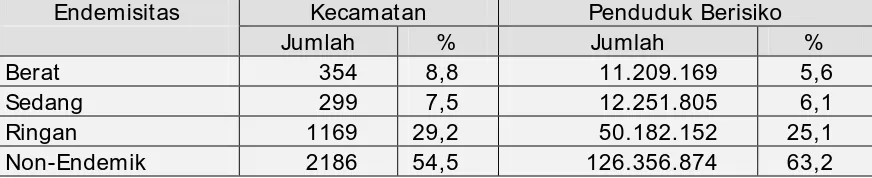

endemik berat dan sedang, 1169 kecamatan dengan kategori endemik ringan, dan 2186 kecamatan non-endemik. Secara keseluruhan terdapat sekitar 73,6 juta penduduk tinggal di daerah risiko GAKY. (Lihat Lampiran Peta Prevalensi Gondok Anak Sekolah 1998 menurut Propinsi). Untuk rincian jumlah kecamatan dan jumlah penduduk berisiko GAKY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8

Jumlah Kecamatan dan Penduduk berisiko GAKY, 1996/ 1998

Endemisitas Kecamatan Penduduk Berisiko

Jumlah % Jumlah %

Berat 354 8,8 11.209.169 5,6

Sedang 299 7,5 12.251.805 6,1

Ringan 1169 29,2 50.182.152 25,1

Non-Endemik 2186 54,5 126.356.874 63,2

Sumber: Puslitbang Gizi, Hasil Survei Pemetaan GAKY, 1996/ 1998.

6. Masalah Kurang Zat Gizi Mikro lainnya

Masalah zat gizi mikro lainnya yang sudah teridentifikasi pada beberapa lokasi adalah masalah kurang seng (Zn). Dari hasil studi skala kecil (tahun 1997-1999) di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lombok ditemukan sebanyak 6-39,8% bayi menderita kurang seng. Studi lain di NTT tahun 1996 menunjukkan sebanyak 72% I bu hamil menderita kurang seng. Sedangkan di Jawa Tengah (Satoto, 1998) ditemukan sebanyak 70% I bu hamil menderita kurang Seng. Data terserak tersebut menunjukkan bahwa masalah kurang Seng sudah harus mendapat perhatian serius.

7. Masalah gizi di I nstitusi

Masalah gizi seperti anemia gizi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja masih banyak ditemukan di I nstitusi, seperti Pabrik dan Sekolah. Demikian juga masalah KEP masih banyak cukup tinggi ditemukan dikalangan anak sekolah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keadaan gizi di I nstitusi masih belum terjangkau dengan baik oleh program. Oleh karena itu, upaya perbaikan gizi di I nstitusi perlu ditingkatkan.

8. Masalah Gizi-lebih

9. Masalah Gizi di tempat pengungsian

Akhir-akhir ini banyak terjadi kerusuhan sosial ataupun bencana alam yang diikuti oleh banyak penduduk yang mengungsi. Di tempat pengungsian tidak selalu tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk hidup layak. Sebagai konsekuensinya, diduga akan banyak masalah yang dihadapi oleh pengungsi termasuk diantaranya masalah kesehatan dan gizi. Hasil survei cepat yang dilakukan UNI CEF di lokasi pengungsian NTT tahun 1999 menunjukkan bahwa sekitar 24% anak balita menderita gizi-kurang akut (diukur dengan berat badan menurut tinggi badan). Menurut UNHCR, tingkat prevalensi sebesar ini sudah berada pada keadaan gizi yang kritis (di atas 15% ). Oleh karena itu, perlu antisipasi pelayanan kesehatan dan gizi yang memiliki mobilitas cepat untuk penanganan masalah gizi yang dialami oleh para pengungsi.

E. Ketersediaan Data tingkat Kabupaten/Kota

Untuk menjalankan program yang baik diperlukan perencanaan yang baik. Selanjutnya untuk membuat perencanaan yang baik diperlukan keberadaan informasi / data permasalahan pangan dan gizi yang memadai dan berkualitas di setiap tingkat administrasi.

A. Tujuan umum

Menjamin ketahanan pangan tingkat keluarga, mencegah, dan menurunkan masalah gizi, untuk mewujudkan hidup sehat dan status gizi optimal.

B. Tujuan khusus

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu, melalui peningkatan produksi, produktivitas dan penganekaragaman serta pengembangan produk olahan. 2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan

ketahanan pangan tingkat rumahtangga.

3. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi-kurang dan gizi-lebih.

4. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat.

C. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran nasional pembangunan di bidang pangan dan gizi tahun 2001-2005. Sedangkan sasaran di tingkat daerah harus direncanakan sesuai dengan potensi daerah dan status gizi yang akan dicapai. Sasaran di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi padi sebesar 2.21 persen per tahun (dari 50,07 juta ton tahun 2000 menjadi 55,85 juta ton tahun 2005) secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

2. Meningkatnya produksi pangan sumber karbohidrat alternatif non-beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal :

1) jagung sebesar 7,19 persen per tahun dari 9,17 juta ton menjadi 12,87 juta ton;

2) ubikayu sebesar 2,84 persen per tahun, dari 15,53 juta ton menjadi 17,86 juta ton;

3) ubijalar sebesar 6,21 persen per tahun, dari 1,51 juta ton menjadi 2,01 juta ton

3. Meningkatnya produksi pangan sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

1) Protein nabati

a) kedelai sebesar 9,70 persen per tahun, dari 1,20 juta ton menjadi 1,85 juta ton;

b) kacang tanah sebesar 3,63 persen per tahun, dari 649,0 ribu ton menj adi 771,7 ribu ton;

c) kacang hijau sebesar 3,65 persen per tahun, dari 262,8 ribu ton menjadi 311,9 ribu ton

2) Protein hewani

a) daging sebesar 2,03 persen per tahun, dari 1,25 juta ton menjadi 1,56 juta ton;

b) telur sebesar 1,93 persen per tahun, dari 537,1 ribu ton menjadi 664,2 ribu ton;

c) susu sebesar 0,97 persen per tahun,