KEBERADAAN DAN STATUS CENDAWAN MIKORIZA

ARBUSKULA (CMA) PADA BEBERAPA VEGETASI DI

TANAH BERKAPUR

(Studi Kasus Di Desa Ria-Ria, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli utara, Prop. Sumatera Utara)

SKRIPSI

ERWIN SAHAT L. GAOL 021202031/ Budidaya Hutan

DEPARTEMEN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul penelitian : Keberadaan dan Status Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Beberapa Vegetasi di Tanah Berkapur

(Studi Kasus di Desa Ria-Ria, Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara)

Nama : ERWIN SAHAT L. GAOL

NIM : 021202031

Departemen : KEHUTANAN Program Studi : BUDIDAYA HUTAN

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dr. Delvian, SP. MP Dr. Ir. Hamidah Hanum, M.Si Ketua Anggota

Mengetahui

Ketua Departemen Kehutanan

ABSTRACT

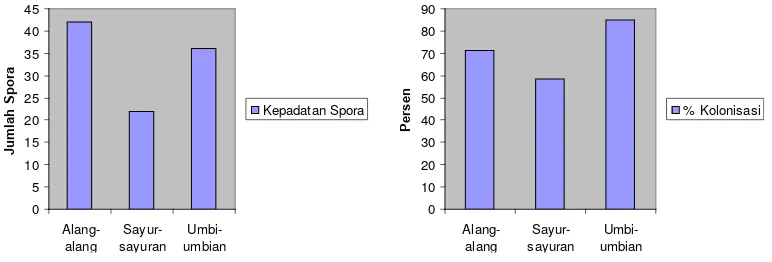

The purpose of this research was to know existence and status of Vesicular Arbuskular Mycorrhiza at some crop in chalky ground. This research has been done at Ria-ria Village, Sipoholon District, Tapanuli Utara Region and Soil Biology Laboratorium of Agriculture Faculty of North Sumatera University. This research was using soil separating method to searched spore and root coloring method to find out root colonization. The result of this research are 12 type of spore. Highest spore there at seagegrass crop (42) and lowest at vegetable crop (22). The spore to be dominated by Glomus. The percentage colonization of observed was between 58,654 - 85,19 %

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat beserta kesempatan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan baik. Penelitian ini berjudul “Status Dan Keberadaan Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Beberapa Vegetasi di Tanah Berkapur (Studi Kasus di Desa Ria-ria Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara)”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Delvian, SP.MP, dan Ibu Dr. Ir. Hamidah Hanum, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu. Terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2008

DAFTAR ISI

Kegunaan Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Dan Pembagian Mikoriza ... 4

Struktur Umum Cendawan Mikoriza Arbuskula ... 6

Distribusi Dan Ekologi Cendawan Mikoriza Arbuskula ... 8

Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan CMA ...11

METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu ...17

Bahan dan Alat ...17

Metode Penelitian ...18

Pelaksanaan Penelitian ...18

Ekstraksi Spora Dan Identifikasi CMA ...18

Kolonisasi CMA Pada Akar Tanaman Sampel ...20

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Penampang Longitudinal Akar Yang Terinfeksi CMA ...7 2. Tipe-Tipe Spora CMA Yang Ditemukan Di Tanah Berkapur

Di Desa Ria-Ria, Kabupaten Tapanuli Utara ...24 3. Grafik Kepadatan Spora CMA Yang Ditemukan

Di Tanah Berkapur Di Desa Ria-Ria, Kabupaten Tapanuli Utara ...27 4. Tipe-Tipe Infeksi CMA Pada Akar Tanaman

ABSTRACT

The purpose of this research was to know existence and status of Vesicular Arbuskular Mycorrhiza at some crop in chalky ground. This research has been done at Ria-ria Village, Sipoholon District, Tapanuli Utara Region and Soil Biology Laboratorium of Agriculture Faculty of North Sumatera University. This research was using soil separating method to searched spore and root coloring method to find out root colonization. The result of this research are 12 type of spore. Highest spore there at seagegrass crop (42) and lowest at vegetable crop (22). The spore to be dominated by Glomus. The percentage colonization of observed was between 58,654 - 85,19 %

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Latar belakang

Salah satu cendawan pembentuk mikoriza yang sekarang sangat popular

adalah cendawan mikoriza arbuskula (CMA). Cendawan ini bersifat kosmopolitan

artinya cendawan ini tersebar dan dapat ditemukan hampir pada sebagian besar

tanah atau ekosistem dan kondisi iklim mulai dari padang pasir sampai ke

antartika, dan pada umumnya tidak mempunyai inang yang spesifik. Namun

tingkat populasi dan komposisi jenis sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh

karakteristik tanaman dan sejumlah faktor lingkungan seperti suhu, pH,

kelembaban tanah, kandungan fosfor dan nitrogen. Suhu terbaik untuk

perkembangan CMA adalah pada suhu 30°C, tetapi untuk kolonisasi miselia yang

terbaik adalah pada suhu 28°C -34°C (Suhardi, 1989).

Meskipun CMA tersebar hampir merata di seluruh permukaan bumi,

namun keberadaannya ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan dan tanah.

Distribusi dan kemelimpahan CMA berhubungan erat dengan kandungan hara dan

ketersediaan air tanah, ketinggian tempat, temperatur, dan beberapa sifat kimia

tanah antara lain pH tanah. Keberadaan dari mikroflora tanah, organisme tanah

lain juga dapat berpengaruh.

Cendawan mikoriza arbuskula banyak tersebar di lahan-lahan pertanian

maupun kehutanan pada berbagai ekosistem. Melalui kolonisasi akar, mikoriza

membantu tanaman untuk menyerap berbagai unsur hara yang immobil di dalam

tanah terutama unsur P, di samping memberi manfaat potensial lainnya.

yang tersedia di lapangan. Propagul ini dapat berupa spora, akar terinfeksi, dan

hifa. Pada kondisi alam yang mencekam seperti kekeringan misalnya, makaspora

ini merupakan satu-satunya yang dapat bertahan hidup, maka jumlah spora per

satuan bobot atau volume tanah kering merupakan gambaran besarnya propagul

CMA di lapangan. Dengan kemampuan CMA ini hidup pada berbagai kondisi

tanah seperti kondisi alam yang mencekam ini maka CMA banyak digunakan

dalam bidang kehutanan dan juga pertanian.

Dalam kesempatan ini penelitian dilakukan pada tanah berkapur yang

terdapat di daerah Ria-ria, Sipoholon dimana secara administratif terletak di

wilayah kecamatan Sipoholon dan Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara. Tanah

kapur ini dibentuk di atas bahan induk yang mengandung proporsi CaCO3 yang

tinggi (batu kapur, kapur, dan beberapa bahan lain) serta endapan glasial

cenderung mempunyai nilai pH sekitar 7 atau lebih, walaupun selama

pembentukan tanah ion-ion Ca 2+ akan tercuci, yang akibatnya secara bertahap

akan menurunkan pH (Fitter dan Hay, 1991).

Tanah berkapur memiliki sifat-sifat yang khas yang membedakannya

dengan jenis tanah lain, yang akan mempengaruhi keberadaan dan kelimpahan

CMA pada lokasi penelitian. Sifat-sifat tersebut antara lain sebaran temperatur

suhu tanah berkisar 21-29°C, pH normal < 7,5, anomali pH > 7,5, kandungan CO2

dalam tanah berkisar antara 0,07-4,5 %, warna tanah yang terang, tanaman yang

tumbuh pada tanah ini kadang-kadang kekurangan besi, mangan, seng, tembaga,

dan boron (Fitter dan Hay, 1991).

Sifat dari tanah berkapur antara lain memiliki kandungan kapur CaO yang

kimia dan biologi tanah yaitu untuk menaikkan kadar Ca dan pH tanah, sehingga

reaksi tanah mengarah ke netral. Dengan naiknya pH tanah dan tersedianya

beberapa hara yang dibutuhkan biologi tanah menyebabkan jasad hidup ini lebih

mudah memperoleh energi dan materi dalam jumlah yang banyak. Sejalan dengan

hal itu, populasi dan aktivitas mereka pun meningkat dengan penambahan kapur

(Hakim dkk, 1986).

Dengan melihat uraian di atas maka dilakukan penelitian pada tanah

berkapur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai status dan

keberadaan CMA pada berbagai jenis tanaman yang tumbuh pada tanah berkapur.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan dan diketahui jenis CMA yang

dominan pada tanah berkapur.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keberadaan dan status CMA pada beberapa jenis

vegetasi pada tanah berkapur di Desa Ria-Ria Kecamatan Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli utara.

Kegunaan Penelitian

Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai

status dan keberadaan CMA di tanah berkapur di Desa Ria-Ria Kecamatan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Pembagian Mikoriza

Kata mikoriza terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu

Mykes (cendawan) dan Rhiza (akar). Kata mikoriza pertama kali dikemukakan

oleh Frank (1885) yang melihat cendawan di dalam sel akar tumbuhan yang

ditelitinya di Jawa antara lain akar jati. Mikoriza secara harfiah berarti cendawan

akar. Dalam konteks ini merupakan kandungan simbiotik dan mutualistik

menguntungkan antara cendawan non patogen dengan sel-sel akar yang hidup,

terutama sel epidermis dan korteks.Frank membedakannya menjadi dua golongan

yakni ekto dan endomikoriza. Kebanyakan simbiosis yang tersebar luas diantara

tanaman adalah mikoriza yang meliputi berbagai macam cendawan yang

menempati akar dan akar penyerap (Fakuara, 1988; Suhardi, 1989).

Cendawan mikoriza arbuskula termasuk golongan endomikoriza

merupakan cendawan yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Cendawan ini

membentuk vesikula dan arbuskula di dalam korteks tanaman. Maka cendawan ini

disebut juga dengan cendawan mikoriza vesikula arbuskula. Vesikula merupakan

ujung hifa berbentuk bulat, berfungsi sebagai organ penyimpanan, sedangkan

arbuskula merupakan hifa yang berperan dalam transfer hara dari tanah ke

tanaman. Berdasarkan struktur tumbuh dan cara infeksinya pada sistem perakaran

inang (host), mikoriza dikelompokkan ke dalam 2 golongan besar yaitu

ektomikoriza dan endomikoriza (Setiadi, 2000).

Cendawan ini memperoleh senyawa organik (terutama gula) dari tanaman,

air dapat berlangsung lebih baik. Bagian sistem perakaran tanaman yang terinfeksi

adalah bagian akar yang masih muda. Cendawan mikoriza ini mengharapkan

karbohidrat dari tanaman, maka untuk tanaman yang ternaungi (sehingga hasil

fotosintesisnya rendah) akan sedikit mikoriza yang terbentuk pada sistem

perakarannya. Juga tanaman yang tumbuh pada tanah-tanah yang subur, tidak

dijumpai banyak mikoriza pada sistem perakarannya (Haryantini dan Santoso,

2003).

Cendawan mikoriza arbuskula adalah salah satu tipe cendawan mikoriza

dan termasuk kedalam golongan endomikoriza. Cendawan mikoriza arbuskula

termasuk kedalam kelas Zygomycetes, dengan ordo Glomales. Terdiri dari dua sub

ordo yaitu Gigasporineae dan Glomineae. Gigasporineae dengan famili

Gigasporaceae mempunyai dua genus yaitu Gigaspora dan Scutelospora.

Glomineae mempunyai empat famili, yaitu Glomaceae dengan genus Glomus,

famili Acaulospora dengan genus Acaulospora dan Entrophospora,

Paraglomaceae dengan genus Paraglomus, dan Archaeosporaceae dengan genus

Archaeospora. Terdapat sekitar 150 jenis (spesies) spora cendawan CMA yang

telah dideskripsi (INVAM, 2004).

Cendawan mikoriza arbuskula tergolong dalam kelompok khusus dari

populasi mikoriza yang sangat banyak mengkolonisasi rizosfer, yaitu di dalam

akar, permukaan akar, dan di daerah sekitar akar. Hifa eksternal yang

berhubungan dengan tanah dan struktur infeksi seperti arbuskula di dalam akar

menjamin adanya perluasan penyerapan unsur-unsur hara dari tanah dan

peningkatan transfer hara (khususnya P) ke tumbuhan, sedangkan cendawan

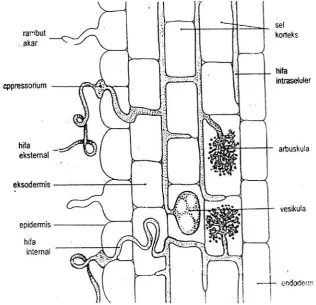

Struktur Umum Cendawan Mikoriza Arbuskula

Endomikoriza dicirikan oleh hifa yang intraseluler, yaitu hifa yang

menembus kedalam sel-sel korteks dan dari sel yang satu ke sel yang lain. Di

antara sel-sel terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa yang

bercabang-cabang yang disebut arbuskula dan pembengkakan yang terbentuk pada hifa yang

mengandung minyak yang disebut vesikula. Vesikula berfungsi sebagai tempat

penyimpanan yang diameternya lebih kecil dari 1mm, sedangkan arbuskula

tersebut berperan dalam transfer hara dari tanah ketanaman untuk membebaskan

karbon (C) dan posphor (P) dan fungsinya yang lebih utama adalah menyediakan

unsur tersebut menjadi tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Walaupun

seolah-olah cendawan ini melakukan penetrasi langsung kedalam sitosol sel

korteks membentuk struktur vesikula-arbuskula, tetapi sesungguhnya terdapat

pembatas antara vesikula dan arbuskula dengan sitosol sel korteks yakni suatu

membran plasma (Fitter dan Hay, 1991; Lakitan, 2000).

Cendawan mikoriza arbuskula dapat dibedakan dari ektendomikoriza. Hal

ini dapat kita perhatikan bahwa sistem perakaran yang terinfeksi tidak membesar,

cendawannya membentuk struktur lapisan hifa tipis dan tidak merata pada

permukaan akar, hifa menyerang ke dalam individu sel jaringan korteks, pada

umumnya ditemukan struktur khusus berbentuk oval yang disebut vesikel

Ciri utama arbuskular mikoriza adalah terdapatnya arbuskula di dalam

korteks akar. Awalnya cendawan tumbuh di antara sel-sel korteks, tetapi

kemudian segera menembus dinding sel inang dan berkembang di dalam sel.

Istilah umum bagi semua tipe mikoriza yang cendawannya berkembang di dalam

sel korteks adalah endomikoriza, sebagaimana perkembangan cendawan, sel

membran inang membungkus cendawan (Brundrett dkk, 1996).

Struktur umum dari CMA dapat dilihat pada Gambar 1. dibawah ini:

Gambar 1. Penampang Longitudinal Akar yang Terinfeksi CMA (Sumber : Brundett et al. 1996)

Menurut Abbot dan Robson (1984), infektivitas mikoriza adalah sebagai

daya atau kemampuan cendawan mikoriza untuk menginfeksi dan mengkoloni

akar tanaman. Dalam pengertian itu dicakup perkembangan dan aktivitas

juga diacu sebagai ukuran suksesi dari cendawan dalam berinteraksi dengan

tanaman dan kondisi tanah. Infektivitas dalam hal ini dinyatakan sebagai proporsi

akar tanaman yang terinfeksi (Giovanetti dan Mosse, 1980).

Peranan Cendawan Mikoriza Arbuskula

Secara umum peranan mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman adalah :

adanya mikoriza sangat penting bagi ketersediaan unsur hara dan pertumbuhan

tanaman dimana hal ini terjadi melalui pembentukan hifa pada permukaan akar

yang berfungsi sebagai perpanjangan akar terutama di daerah yang kondisinya

sangat miskin unsur hara, pH rendah, dan kurang air. Peranan yang lain yaitu

melindungi tanaman inang terhadap cendawan patogen akar dengan cara

mengeluarkan zat antibiotik, menghasilkan hormon tumbuh auksin, sitokinin,

giberelin, dan vitamin yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman inang. Zat

pengatur tumbuh ini sangat diperlukan dalam proses pembelahan sel, memacu

pertumbuhan serta mencegah atau memperlambat proses penuaan daun sehingga

menambah fungsi akar sebagai penyerap unsur hara dan air. Manfaat cendawan

ini akan secara nyata terlihat jika kondisi tanahnya miskin hara atau kering;

sedangkan pada kondisi tanah yang subur, peran cendawan mikoriza ini tidak

akan begitu nyata (Setiadi, 2001; Lakitan, 2000).

Keuntungan dari keberadaan mikoriza yang telah banyak diketahui adalah

meningkatkan serapan fosfat oleh tanaman walaupun sesungguhnya serapan

unsur-unsur hara yang lain dan air juga ikut meningkat. Keuntungan tersebut

berdifusi secara lambat ke permukaan akar, tetapi dibutuhkan dalam jumlah besar

oleh tanaman, misalnya fosfat, ammonium, kalium, dan nitrat ( Lakitan, 2000).

Angkutan nutrien merupakan sentral mutualisme mikoriza, dimana nutrien

diangkut CMA ke tumbuhan dan C organic dari tumbuhan ke cendawan. Ada dua

tipe hifa eksternal pada CMA yaitu absorber hypae (hifa-hifa besar) dan runner

hypae (hifa-hifa dengan diameter yang lebih besar, absorber hypae merupakan

kunci dalam absorpsi nutrien sedangkan runner hypae merupakan jalur utama

translokasi di dalam miselium eksternal) (Smith dan Read, 1997 dalam

Ekamawanti, 1998).

Perbaikan hasil tanaman dengan isolasi CMA juga berkaitan dengan

perbaikan mikoriza itu sendiri. Meski pada beberapa kasus isolasi cendawan ini

meningkatkan hasil tanaman tapi gagal memperbaiki status mikoriza. Pada saat

yang sama pada beberapa kasus isolasi gagal memperbaiki hasil tanaman,

walaupun mampu meningkatkan kondisi mikoriza (Kehri and Chandra, 1990).

Peranan mikoriza tersebut secara spesifik dalam membantu pertumbuhan

tanaman antara lain membantu memperbaiki nutrisi tanaman dengan

meningkatkan serapan hara terutama fosfor, sebagai pelindung hayati dengan

melindungi akar dari patogen akar, mencegah tanaman terhindar dari keracunan

logam berat, serta membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap

kekeringan (Muin, 2004; Hanafiah dkk, 2003).

Secara fisik pada tanah yang dikatakan subur terdapat sejumlah besar

agregat, baik makro ataupun mikro yang stabil. Hifa eksternal CMA yang

berkembang kedalam tanah dapat mengikat partikel-partikel tanah dan

banyak dibandingkan tanaman yang bermikoriza. Pembentukan agregat tanah

yang stabil dengan CMA merupakan faktor penting dalam meningkatkan

kesuburan fisik tanah (Baon, 1998).

Distribusi dan Ekologi Cendawan Mikoriza Arbuskula

Cendawan mikoriza arbuskula merupakan cendawan tanah yang

digolongkan kedalam famili Endogonaceae, cendawan ini dapat bersimbiosis

dengan akar banyak jenis tanaman. Dan ciri paling menonjol dari tipe CMA

dibanding jenis lainnya adalah kemampuannya bersimbiosis dengan hampir 90 %

jenis tanaman. CMA pada umumnya dapat ditemukan pada sebagian besar spesies

tanaman tingkat tinggi yang tumbuh pada berbagai habitat dengan berbagai

macam iklim. Sebaran spesies CMA bervariasi menurut iklim, lingkungan dan

tipe penggunaan lahan (Setiadi, 2001).

Lingkungan dan faktor biotik diketahui memiliki pengaruh terhadap

pembentukan CMA dan derajat infeksi dari sel korteks inang. Perbedaan waktu

yang diperlukan untuk infeksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain: kerapatan akar, rata-rata pertumbuhan akar, jumlah spora / unit volume

tanah, persentase perkecambahan spora dan rata-rata pertumbuhan hifa. Interaksi

antara faktor-faktor biotik memiliki efek yang signifikan dalam merespon

pertumbuhan tanaman yang diinokulasi. Faktor lingkungan berpengaruh terhadap

pembentukan CMA dalam hal suplai dan keseimbangan hara, kelembaban dan pH

tanah (Rao, 1994).

Peningkatan persentase infeksi CMA akibat inokulasi dapat dihubungkan

eksudat atau senyawa khas yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh akar tanaman

yang menyebabkan perkembangan CMA terangsang. Peningkatan persentase

infeksi akibat inokulasi ini sangat dipengaruhi oleh rhizobium (Fakuara, 1988).

Perbedaan lokasi dan rhizosfer menyebabkan perbedaan keanekaragaman

spesies dan populasi CMA. Tanah yang didominasi oleh fraksi lempung (clay)

merupakan kondisi yang diduga sesuai untuk perkembangan spora Glomus, dan

tanah berpasir genus Gigaspora ditemukan dalam jumlah tinggi. Pada tanah

berpasir, pori-pori tanah terbentuk lebih besar dibanding tanah lempung dan

keadaan ini diduga sesuai untuk perkembangan spora Gigaspora yang berukuran

lebih besar daripada spora Glomus (Baon, 1998).

Suksesi CMA umumnya dipengaruhi oleh umur tanaman, infeksi yang

tertinggi terutama pada akar tanaman muda, dan faktor lain yang

mempengaruhinya adalah faktor lingkungan seperti cahaya, kesuburan tanah

(unsur P dan N tersedia), kadar air, drainase tanah dan pH tanah. Di samping itu

CMA dapat berkembang dengan baik pada tanah yang mempunyai kandungan P

lebih rendah dan aerasi tanah yang lebih baik (Husien dkk., 2000).

Penyebaran dari CMA dapat terjadi melalui berbagai cara, penyebaran

aktif micelya melalui tanah. Penyebaran mikoriza melalui inokulasi agak

berkurang pada tanah yang sudah bermikoriza, tetapi meningkat pada tanah yang

tidak bermikoriza. Dengan kata lain, CMA baru akan tersebar pada tanah-tanah

yang kandungan mikorizanya rendah. Sedangkan penyebaran pasif dapat

dilakukan oleh beberapa binatang dan juga oleh angin (Suhardi, 1989; Setiadi,

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan dan Penyebaran CMA

Menurut Suhardi (1989), faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

dan penyebaran CMA adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh dari Mikro Flora Tanah

Perkecambahan dari spora CMA invitro sulit untuk diduga. Pada media

agar terdapat faktor yang menghambat perkecambahan dan menyebabkan

dormansi. Daniels dan Trappe (1980) menemukan bahwa ternyata spora dari

Glomus epigaeum gagal berkecambah pada tanah yang disterilkan dengan

autoclaf, dipanaskan dengan uap, diberi radiasi sinar gamma sebaliknya

perkecambahan yang tinggi terdapat pada tanah-tanah yang non steril.

Faktor-faktor penghambat yang hilang setelah sterilisasi ini justru merangsang

perkecambahan pada tanah non steril.

B. Pengaruh dari Faktor Lingkungan

1. Potensial Air Dari Tanah

Percobaan-percobaan telah dilakukan pada tanah-tanah dengan

berbeda-beda kadar airnya. Daniels dan Trappe (1980) menggunakan Glomus epigaeum

dikecambahkan pada debu geluh (silt loam) pada berbagai kandungan air. Glomus

epigaeum ternyata berkecambah paling baik pada kandungan air di antara

kapasitas lapang dan kandungan air jenuh.

Perkecambahan Gigaspora spp. akan menurun pada kondisi potensial air

(-31 bar) yang rendah juga ini mempengaruhi pertumbuhan hifanya. Pada -10 bar

Mikoriza akan berkembang baik bila tidak ada hambatan aerase. Oleh

karena itu mikoriza akan dapat berkembang lebih baik pada tanah berpasir

dibandingkan tanah berliat atau gambut (Islami dan Wani, 1995).

2. Kandungan Nutrien Di Dalam Tanah

Perkecambahan dari spora tidak begitu dipengaruhi oleh kesuburan tanah.

Penambahan nitrogen dan potasium ternyata dapat merangsang atau menghambat

perkecambahan. Penambahan fosfor dapat meningkatkan pertumbuhan/

perkecambahan tetapi penambahan nitrogen dan potasium kurang ada

pengaruhnya.

Bahan organik dapat mengurangi kemampuan berkecambah dari spora

baik pada medium agar maupun pada media tanah tidak steril, kelihatannya

dengan jalan mempengaruhi langsung terhadap perkecambahan spora. Pengaruh

tidak langsung yaitu dengan menggiatkan kegiatan mikrobia tanah untuk

kemudian menghambat perkecambahan spora.

Ketersediaan hara terutama nitrogen dan fosfat yang rendah akan

mendorong pertumbuhan mikoriza. Akan tetapi kandungan hara yang terlalu

rendah atau tinggi menghambat pertumbuhan mikoriza. Perkecambahan spora

tidak hanya bergantung pada spesies dari CMA tetapi juga kandungan nutrien di

dalam tanah ( Islami dan Wani, 1995).

3.pH Tanah

Tidak sama dengan jasad renik lainnya cendawan pada umumnya lebih

jenis spesies cendawan terhadap pH tanah berbeda-beda, karena pH tanah

mempengaruhi perkecambahan, perkembangan dan peran mikoriza terhadap

pertumbuhan tanaman (Suhardi, 1989).

Untuk perkecambahan spora, pH optimum dapat berbeda-beda untuk

masing-masing spesies CMA dan untuk lingkungan yang berbeda pula. Derajat

keasaman (pH) optimum untuk perkecambahan spora tidak hanya tergantung pada

spesies cendawan tetapi juga kandungan nutrien di dalam tanah. Derajat keasaman

berpengaruh langsung terhadap aktivitas enzim yang berperan dalam

perkecambahan spora (Abbot dan Robson, 1984).

Derajat keasaman optimum untuk perkecambahan spora berbeda-beda

untuk masing-masing spesies CMA dan untuk lingkungan yang berbeda-beda.

Misalnya untuk Glomus mosseae biasanya pada tanah alkali dapat berkecambah

dengan baik pada air atau pada pH 6 sampai 9. Sedangkan spora dari Gigaspora

coralloidea dan G. Heterogama dari jenis yang lebih asam dapat berkecambah

dengan baik pada pH 4 sampai 6, Glomus epigaeum perkecambahannya lebih baik

pada pH 6 sampai dengan 8 (Abbot dan Robson, 1984).

4. Suhu Udara

Baik suhu maupun sinar menunjukkan pengaruh nyata terhadap koloni dan

perkembangan spora CMA di dalam rumah kaca. Semakin tinggi suhu semakin

besar terbentuknya kolonisasi dan meningkatnya produksi spora. Suhu terbaik

untuk perkembangan CMA adalah pada suhu 30°C, tetapi untuk kolonisasi

5. Kesuburan Tanah

Sudah merupakan kesepakatan bahwa kolonisasi akar yang maksimum

akan dicapai pada tanah yang kurang subur kondisinya. Fakuara (1988)

menyatakan bahwa tingginya persentase infeksi pada tanah-tanah yang tidak subur

mungkin sebagian besar dipengaruhi oleh terbatasnya pertumbuhan akar dan

mungkin total infeksi di dalam tanah-tanah subur lebih banyak dimana persentase

panjang akar yang diinfeksi lebih rendah. Jumlah spora dapat dihubungkan

dengan infeksi akar, pada umumnya pada waktu spora membentuk miselium di

sekeliling akar yang menghambat perkembangan miselium bagian luar atau

pertumbuhan akar dihambat oleh miskinnya suplai unsur hara. Spora lebih banyak

pada tingkat fosfat sedang daripada tingkat fosfat rendah, jika kekurangan fosfat

dapat membatasi pertumbuhan spora, dan mempengaruhi keseluruhannya.

Pembentukan spora umumnya berkurang dengan perlahan-lahan atau

pertumbuhan akar berhenti dan pada musim ini spora dapat dihitung untuk

mengetahui tingkat infeksi CMA.

6. Tanaman Inang

Ada tidaknya tanaman inang yang sesuai ternyata berpengaruh terhadap

ada atau tidaknya koloni CMA dan produksi sporanya. Cendawan mikoriza

arbuskula sebenarnya bukan merupakan jenis cendawan yang sangat spesifik pada

tanaman inang tertentu. Mungkin satu spesies dapat lebih efisien membentuk

asosiasi pada tanaman tertentu, tetapi sebenarnya cendawan CMA dapat

membentuk koloni pada hampir setiap tanaman inang. Pada penelitian lebih lanjut

pada jenis tanaman inang yang terbatas saja serta kondisi lingkungan yang khusus,

tetapi ini hanya merupakan kekecualian saja. Cendawan mikoriza arbuskula ini

diketahui berasosiasi dengan berbagai macam tanaman angiospermae, baik dikotil

maupun monokotil, tanaman tahunan atau semusim dan tanaman-tanaman lokal

(Fitter dan Hay, 1991; Lakitan 2000).

C. Pengaruh dari Organisme Tanah yang Lain

Spora dapat mensuplai kebutuhan nutrien organisme di dalam tanah.

Binatang di dalam tanah seperti semut atau colembola, dan cacing dapat memakan

cendawan atau spora dari cendawan CMA. Nematoda mungkin juga dapat

memparasiti spora namun penelitian ini belum banyak dilakukan. Bakteri juga

dapat masuk ke dalam spora, biasanya mereka mula-mula hanya berada pada

permukaan dari spora dan kemudian menghasilkan enzim penghancur dinding sel

untuk ke dalam protoplasma dari cendawan. Cendawan arbuskula mungkin

menjadi kurang aktif apabila disitu terdapat juga colembola (springtail). Adanya

serangga yang hidup di dalam tanah juga akan mengurangi populasi CMA di

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara. Pengambilan sampel akar tanaman dan tanah

dilakukan di desa Ria-ria, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Secara geografis terletak pada koordinat antara 98° 54’ 00’’ - 99° 01’ 30” BT dan

1° 56’ 30” – 2° 06’ 00” LS. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari

sampai dengan April 2007.

Bahan Dan Alat

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk prosedur teknik tuang saring dan teknik

sentrifugasi adalah sampel tanah, glukosa 60%, larutan pewarna Melzer’s reagent,

dan larutan PVLG. Sedangkan untuk kolonisasi CMA bahan yang digunakan

adalah KOH 2,5%, HCL 2%, larutan staining (Trypan blue) 0,05%, larutan

destaining (lacto glycerol), kutex (nail polish).

Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kamera, kompas, tali,

meteran, sekop, kantong plastik, kertas label, cangkul, parang, saringan test sieve

710µ m; 215 µ m; 50 µ m, tabung sentrifuge, pipet tetes, cawan Petri, mikroskop

binokuler dan mikroskop compound, pinset spora, tabung reaksi, kaca preparat,

Metode Penelitian

Tehnik pengambilan sampel tanah dan tanaman dilakukan dengan

membuat petak pengamatan yang berukuran ± 20 m x 20 m (sesuai dengan

keadaan di lapangan). Dalam penelitian ini ada tiga jenis vegetasi yang akan

diambil contoh tanah dan tanamannya yaitu vegetasi alang-alang, umbi-umbian

dan sayur-sayuran. Setiap satu jenis vegetasi dibuat tiga petak pengamatan dimana

petak pengamatan ini bebas diletakkan dimana-mana dengan asumsi bahwa

vegetasinya sama. Sehingga jumlah petak pengamatan yang akan dibuat

berjumlah 9. Pada masing-masing petak diambil contoh tanah dari zona rhizosfer

pada kedalaman 0-20 cm dan contoh tanaman sebanyak tiga tanaman dari setiap

petak. Pengambilan contoh tanah dilakukan secara komposit dengan membuat

lima titik atau pembuatan titik secara zig-zag pada setiap petak dan diambil

contoh tanah dari tiap titik kira-kira 1 kg. Sehingga dalam satu petak ada sebanyak

5 kg tanah kemudian tanah yang dari 5 titik tadi dicampur dan diambil 1 kg untuk

dijadikan sebagai sampel tanah yang akan diteliti.

Pelaksanaan Penelitian

Ekstraksi Spora dan Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula.

Ekstraksi spora CMA dilakukan untuk memisahkan spora CMA dari

sampel tanah sehingga dapat dilakukan identifikasi guna mengetahui jumlah dan

genus spora CMA yang terdapat pada setiap petak contoh. Teknik yang digunakan

dalam mengekstraksi spora CMA adalah teknik tuang-saring dan dilanjutkan

Prosedur teknik tuang saring dan teknik sentrifugasi secara lengkap adalah

sebagai berikut :

1. 10 gram tanah sampel dituangkan dalam gelas piala, ditambahkan air 500

ml dan diaduk, dibiarkan selama 30 menit agar partikel-partikel besar

mengendap.

2. Campuran tanah sampel dengan air tersebut disaring dalam satu set

saringan dengan ukuran 710µ m; 215 µ m; 50 µ m secara berurutan dari atas

kebawah. Partikel yang tertahan dalam saringan yang paling bawah

tersebut dicuci dengan air mengalir, dan dipindahkan ke dalam tabung

sentrifuge.

3. Ke dalam tabung sentrifuge ditambahkan larutan glukosa 60%.

4. Tabung sentrifuge ditutup rapat dan disentrifuge dengan kecepatan 2500

rpm selama 5 menit, sehingga spora cendawan akan mengapung dan tanah

akan mengendap dibawah.

5. Cairan yang bening dalam tabung sentrifuge dituang ke dalam saringan

50µ m, dan dicuci dengan air mengalir dan dipindahkan ke cawan petri dan

kemudian diperiksa di bawah mikroskop binokuler.

6. Selanjutnya spora-spora yang diperoleh dipisahkan ke dalam gelas arloji

dengan menggunakan pinset spora.

7. Identifikasi jenis spora dilakukan melalui pengamatan preparat spora

Kolonisasi CMA pada Akar Tanaman Sampel

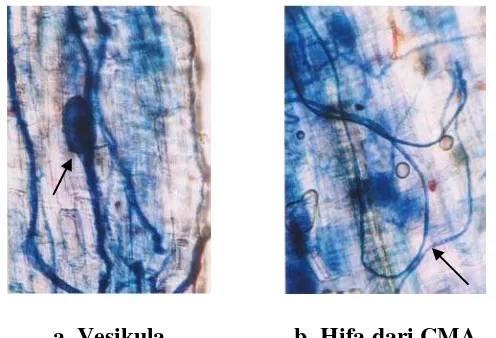

Kolonisasi akar ditandai dengan adanya hifa, vesikula dan arbuskula atau

salah satu dari ketiganya. Setiap bidang pandang (field of view) mikroskop yang

menunjukkan tanda kolonisasi diberi symbol (+) dan yang tidak diberi tanda (-).

Pengamatan kolonisasi CMA pada akar tanaman sampel dapat dilakukan melalui

teknik pewarnaan akar (staining akar), karena karakteristik anatomi yang

mencirikan ada tidaknya infeksi CMA tidak dapat dilihat secara langsung. Metode

yang digunakan dalam pewarnaan akar sampel adalah metode pewarnaan dari

Kormanik dan Mc.Graw (1982) dalam Delvian (2003), yang secara lengkap

adalah sebagai berikut:

1. Dipilih akar-akar segar dan dicuci dengan air mengalir sampai bersih,

sampel akar direndam dalam larutan KOH 10 % selama 12 jam.

2. Larutan KOH kemudian dibuang dan akar dicuci pada air mengalir selama

5-10 menit.

3. Sampel akar direndam dalam larutan HCL 2 % selama 24 jam dan pada

proses ini akar akan berwarna pucat atau putih. Larutan HCL 2 %

kemudian dibuang dengan mengalirkannya secara perlahan-lahan.

4. Selanjutnya akar sampel direndam dalam larutan staining (Trypan blue

0.05 %) selama 24 jam untuk proses pewarnaan akar.

5. Larutan trypan blue 0.05 % kemudian dibuang dan diganti dengan larutan

lacto glycerol untuk proses destaining atau pengurangan warna.

6. Secara acak diambil potong-potongan akar yang telah diwarnai dengan

panjang ± 1 cm sebanyak 10 potongan akar dan disusun pada kaca

7. Diletakkan kaca penutup (cover glass) diatas potongan akar kenudian

dengan menggunakan ujung lidi yang tumpul ditekan potongan akar secara

perlahan-lahan sehingga potongan akar menjadi lembaran tipis.

8. Sehingga kegiatan pengamatan siap dilakukan.

9. Perhitungan persentase kolonisasi akar menggunakan metode panjang

slide dari Giovanetti dan Mosse (1980) dalam Delvian (2003). Secara acak

diambil potongan-potongan akar yang telah diwarnai dengan panjang ± 1

cm sebanyak 10 potongan akar dan disusun pada preparat slide. Persentase

kolonisasi akar dihitung dengan menggunakan rumus:

% Kolonisasi =

Bidang pandang bertanda (+) = Setiap bidang pandang yang menunjukkan adanya

kolonisasi yang ditandai dengan adanya hifa, vesikula ataupun arbuskula.

Bidang pandang bertanda (-) = Setiap bidang pandang yang tidak menunjukkan

adanya kolonisasi.

Penentuan status mikoriza didasarkan pada tabel menurut Setiadi et al, (1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

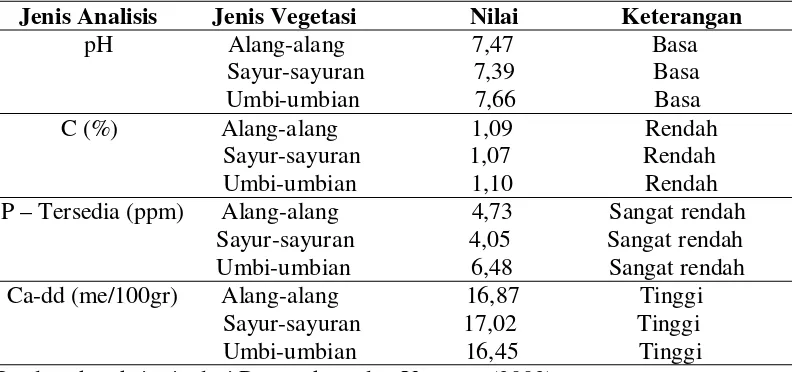

Hasil analisis tanah yang dilakukan pada setiap jenis vegetasi dapat kita

lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis tanah pada setiap jenis vegetasi

Jenis Analisis Jenis Vegetasi Nilai Keterangan Berdasarkan kriteria dari Rosmarkam dan Yuwono (2002).

Dari hasil analisis tanah tersebut dapat kita lihat bahwa untuk pH dari

ketiga jenis vegetasi tersebut tergolong tinggi (basa) karena tanah tersebut

mengandung kadar kapur (Ca) yang tinggi dimana sifat tanah berkapur adalah

memiliki pH 7 atau lebih. Sedangkan untuk C-organik memiliki nilai yang rendah

sehingga dapat kita katakan bahwa tanah ini kurang subur, begitu juga dengan

P-tersedia juga memiliki nilai sangat rendah dimana nilai dari ketiga vegetasi masih

dalam satu harkat.

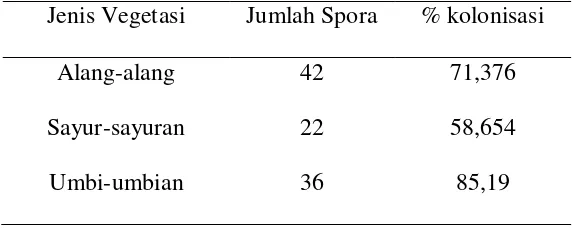

Hasil pengamatan spora dan persen kolonisasi akar dapat dilihat pada

Tabel 2. Hasil pengamatan spora dan persen kolonisasi akar

Jenis Vegetasi Jumlah Spora % kolonisasi

Alang-alang 42 71,376

Sayur-sayuran 22 58,654

Umbi-umbian 36 85,19

Dari data spora di atas dapat diketahui bahwa jumlah spora tertinggi

terdapat pada vegetasi alang-alang dan yang terendah pada vegetasi

sayur-sayuran. Untuk persen kolonisasi yang tertinggi terdapat pada vegetasi

umbi-umbian dan yang terendah terdapat pada vegetasi sayur-sayuran. Gambar spora

Tipe-tipe spora dari CMA yang ditemukan pada lokasi penelitian

ditampilkan pada Gambar 2.

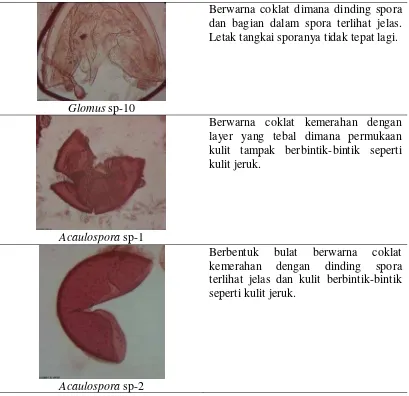

Jenis Spora CMA Karakteristik Umum

Glomus sp-1

Berwarna merah kecoklatan dengan layer yang terlihat jelas dengan permukaan kulit yang berbintik lengkap dengan tangkai spora.

Glomus sp-2

Berbentuk bulat, berwarna coklat tua dengan dinding spora yang cukup tebal dimana di bagian dalam terdapat bulatan yang berwarna hitam.

Glomus sp-3

Berwarna merah tua sampai kecoklatan dengan dinding spora yang jelas dimana struktur spora tampak nyata bagian-bagiannya dan disertai dengan tangkai spora.

Glomus sp-4

Glomus sp-5

Berbentuk bulat dengan warna merah tua lengkap dengan tangkai spora. Dinding spora terlihat jelas.

Glomus sp-6

Berwarna merah tua kecoklatan dengan selaput berwarna hitam yang hampir menutupi seluruh permukaan spora.

Glomus sp-7

Berwarna merah kecoklatan dengan layer yang terlihat jelas dengan permukaan kulit yang berbintik lengkap dengan tangkai spora.

Glomus sp-8

Berwarna merah kecoklatan dengan layer yang terlihat jelas lengkap dengan tangkai. Sekilas tampak seperti Glomus sp-7 namun permukaan kulit lebih halus dan transparan.

Glomus sp-9

Glomus sp-10

Berwarna coklat dimana dinding spora dan bagian dalam spora terlihat jelas. Letak tangkai sporanya tidak tepat lagi.

Acaulospora sp-1

Berwarna coklat kemerahan dengan layer yang tebal dimana permukaan kulit tampak berbintik-bintik seperti kulit jeruk.

Acaulospora sp-2

Berbentuk bulat berwarna coklat kemerahan dengan dinding spora terlihat jelas dan kulit berbintik-bintik seperti kulit jeruk.

Gambar 2. Tipe-tipe Spora CMA yang Ditemukan Di Tanah Berkapur di Desa Ria-Ria Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari hasil penyaringan spora di dapat 12 jenis spora yang didominasi oleh

genus Glomus yaitu Glomus sp-1 sampai Glomus sp-10. Genus lain yaitu

Acaulospora yang terdiri dari 2 jenis spora yaitu Acaulospora sp-1 dan

Hubungan antara nilai kepadatan spora CMA (Jumlah Spora / 10 gr tanah)

dengan persen kolonisasi akar dapat dilihat pada Gambar 3.

0

Gambar 3. Grafik Kepadatan Spora CMA (Jumlah Spora / 10 gr Tanah) dan % kolonisasi akar

Gambar 3. menunjukkan bahwa tidak selalu jumlah spora yang tinggi

memiliki persentase kolonisasi yang tinggi pula. Meskipun terdapat beberapa data

yang menunjukkan hubungan positif antara jumlah spora dan persentase

kolonisasi tetapi tetap dijumpai kolonisasi yang rendah pada lokasi yang memiliki

jumlah spora yang banyak dan sebaliknya. Jumlah spora tertinggi terdapat pada

vegetasi alang-alang dan yang terendah terdapat vegetasi sayur-sayuran.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masing-masing vegetasi

menunjukkan simbiosis dengan CMA. Persen kolonisasi yang tertinggi terdapat

pada vegetasi umbi-umbian dan yang terendah terdapat pada vegetasi

sayur-sayuran. Infeksi CMA pada akar tanaman dapat diidentifikasi melalui adanya hifa,

vesikula, dan arbuskula yang terdapat secara bersamaan atau salah satu dari

ketiganya. Infeksi CMA pada akar tanaman yang diobservasi dari lokasi penelitian

a. Vesikula b. Hifa dari CMA

Pembahasan

Kepadatan Spora Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)

Tanah berkapur di desa Ria-ria, Kabupaten Tapanuli Utara yang dijadikan

sebagai areal penelitian memiliki spora CMA yang cukup tinggi. Dari hasil

penelitian diperoleh data bahwa vegetasi alang-alang memiliki jumlah rata-rata

spora 42, vegetasi sayur-sayuran 22 dan untuk vegetasi umbi-umbian memiliki

jumlah spora sebanyak 36. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah spora

yang terbanyak terdapat pada vegetasi alang-alang dengan jumlah spora 42

sedangkan jumlah spora yang paling sedikit terdapat pada vegetasi sayur-sayuran

sebesar 22.

Perbedaan jumlah spora yang terdapat pada masing-masing vegetasi

tersebut mungkin disebabkan karena banyak faktor. Faktor abiotik misalnya

ketersediaan hara yang terdapat di dalam tanah dan penggunaan pupuk. Pada

vegetasi alang-alang tidak ada pemupukan, tidak seperti pada vegetasi

sayur-sayuran dan umbi-umbian dimana dilakukan pemupukan atau penambahan

konsentrasi hara ke dalam tanah. Kandungan hara khususnya P dan N dalam tanah

mempengaruhi perkembangan CMA. Oleh karena itu pada kedua vegetasi ini

jumlah dan peran mikoriza tidak begitu besar karena hara yang tersedia dalam

tanah sudah mencukupi. Lain halnya pada vegetasi alang-alang dimana

ketersediaan haranya bisa dibilang rendah sehingga peran mikoriza lebih besar di

dalam tanah sehingga jumlahnya lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil

analisis tanah dimana pada vegetasi sayur-sayuran dan umbi-umbian memiliki C

organik yang lebih tinggi daripada vegetasi alang-alang meskipun nilai dari ketiga

pendapat Suhardi (1989) yang menyatakan bahwa pada kondisi tanah yang subur

dimana tingkat pengolahan tanah yang tinggi perkecambahan dari spora agak

terhambat sehingga tidak banyak dijumpai mikoriza baik spora maupun hifanya.

Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah terjadinya pengolahan

tanah seperti pembalikan tanah pada waktu sebelum penanaman. Pada waktu

pembalikan tanah mungkin mikoriza terangkat ke atas dan merusak jaringan hifa

dalam tanah sehingga banyak mikoriza yang mati yang menyebabkan jumlah

spora pada vegetasi sayur-sayuran dan umbi-umbian lebih sedikit dibanding

vegetasi alang-alang. Penggunaan pestisida juga dapat mempengaruhi jumlah

spora dan kolonisasi dari CMA. Pada tanaman sayur-sayuran misalnya tingkat

keseringan penggunaan pestisida yang tinggi menyebabkan terganggunya

kolonisasi dan produksi spora CMA sehingga jumlah spora dan kolonisasinya

lebih rendah daripada vegetasi alang-alang dan umbi-umbian..

Tanah berkapur termasuk tanah yang kurang subur atau memiliki harkat

yang rendah, hal ini dapat dilihat dari nilai C-organik dari ketiga jenis vegetasi

memiliki nilai antara 1,07 sampai dengan 1,10 %. Hal ini sesuai dengan pendapat

Rosmarkam dan Yuwono (2002) yang menyatakan bahwa suatu tanah itu

memiliki % C-organik antara 0,60-1,25 termasuk kedalam harkat rendah.

Jika dilihat dari hasil analisis tanah bahwa pH, C-organik, P tersedia, dan

Ca dari masing-masing vegetasi tersebut masih termasuk dalam satu harkat

(tingkatan). Oleh karena itu perbedaan jumlah spora yang ditemukan di lapangan

mungkin saja di pengaruhi oleh jenis inangnya. Dimana jumlah spora yang paling

tinggi di temukan pada vegetasi alang-alang, berarti vegetasi alang-alang lebih

Jenis tanaman dan kerapatan akar sangat berpengaruh terhadap penyebaran CMA.

Suhardi (1989) menyatakan bahwa walaupun sudah diketahui bahwa CMA dapat

berasosiasi dengan beraneka jenis tanaman inang namun diketahui bahwa mereka

memilih tanaman inang yang satu lebih disukai dibanding dengan tanaman inang

yang lain. Belum ada laporan tertentu bahwa spora tertentu hanya bisa berasosiasi

dengan tanaman inang tertentu.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa secara umum tipe

spora yang ditemukan didominasi oleh jenis Glomus spp., meskipun ada juga

dijumpai jenis lain seperti Acaulospora spp. namun jumlahnya hanya 2 spora saja.

Hal ini menunjukkan bahwa tipe Glomus mempunyai daerah sebaran yang paling

luas dibanding dengan genus-genus yang lain dan Glomus merupakan spesies

yang paling toleran terhadap lingkungan maksudnya bahwa Glomus ini bisa

bertahan dan bahkan memperbanyak diri pada berbagai kondisi lingkungan mulai

dari yang baik sampai ekstrim. Misalnya pada pH tanah bahwa Glomus

berkecambah baik pada pH antara 6-8 (Abbot dan Robson, 1984). Oleh karena itu

Glomus disini dapat berkecambah dengan baik mulai dari pH asam sampai pH

basa. Hasil analisis tanah menunjukkan pH dari setiap vegetasi mulai 7,39 sampai

7,66. Nilai pH optimum untuk perkecambahan bergantung pada kemampuan

adaptasi dari CMA terhadap lingkungan, misalnya terhadap suhu optimum dan

juga tergantung pada jenis CMA. Pada umumnya Glomus tidak mempunyai inang

yang spesifik artinya cendawan ini mempunyai kisaran inang yang luas dan

merupakan salah satu karakteristik yang khas dari CMA. Oleh karena itu Glomus

Persentase Kolonisasi Akar (%)

Dari hasil pengamatan dan perhitungan persentase kolonisasi yang

dilakukan, dapat dikatakan bahwa tanah berkapur yang dijadikan sebagai areal

penelitian memiliki vegetasi yang secara umum membentuk asosiasi yang cukup

tinggi dengan CMA, dengan nilai kolonisasi yang sangat bervariasi dengan antara

58,654 % - 85,19 % termasuk dalam kelas kategori sangat tinggi (Setiadi et al.,

1992).

Dari tiga jenis vegetasi yang diobservasi, diketahui bahwa ketiga jenis

vegetasi tersebut (alang-alang, sayur-sayuran, dan umbi-umbian) membentuk

simbiosis dengan CMA. Kisaran infeksi tertinggi adalah pada vegetasi

umbi-umbian yaitu 85,19 % termasuk dalam kelas sangat tinggi, dan terendah pada

vegetasi sayur-sayuran dengan nilai 58,654 % termasuk dalam kelas tinggi. Hasil

ini menunjukkan bahwa jenis umbi-umbian merupakan tanaman dengan

persentase infeksi yang tergolong tinggi dibanding yang lain. Hal ini diduga

berkaitan dengan tipe akar dari vegetasi yang menjadi inangnya. Tipe akar yang

tumbuh pendek pada tanaman umbi-umbian (dalam hal ini ubi jalar) lebih mudah

untuk diinfeksi oleh CMA jika dibandingkan dengan tipe akar dari sayur-sayuran

dan alang-alang. Hal ini sesuai dengan pendapat Conway dan Joseph (1984) yang

menyatakan bahwa dari beberapa pengamatan jenis tanaman yang sistem

perakarannya tanpa akar-akar halus dan kurang rambut akarnya ternyata lebih

sering terkena infeksi dan lebih tergantung terhadap adanya mikoriza untuk

pertumbuhannya yang normal.

Dari hasil perhitungan derajat infeksi dan persentase kolonisasi akar dari

tersebut memiliki persentase kolonisasi akar yang bervariasi, dimana dalam

penelitian ini kemampuan tanaman berasosiasi dengan CMA dapat dikatakan

tinggi. Penentuan status mikoriza ini didasarkan pada tabel nilai persen kolonisasi

menurut Setiadi et al, (1992). Infeksi akar ini diukur untuk mengetahui efektifitas

simbiosis akar dengan CMA, karena semakin besar tingkat infeksi maka

diperkirakan akan semakin besar pula tingkat penyerapan unsur hara.

Peningkatan jumlah spora tidak selalu berhubungan terhadap peningkatan

kolonisasi akar. Hal ini dapat kita lihat secara jelas pada jumlah spora yang tinggi

pada vegetasi alang-alang dengan rata-rata jumlah spora 42 / 10 gr tanah tetapi

hanya memiliki persentase kolonisasi akar sebesar 71,376 %. Dan sebaliknya pada

vegetasi umbi-umbian memiliki rata-rata spora sebanyak 36 / 10 gr tanah dan

memiliki persentase kolonisasi akar sebesar 85,19 %. Hal ini sejalan dengan

penelitian Hayman (1970) dalam Suhardi (1989) yang menyatakan bahwa tidak

ada hubungan erat antara kolonisasi akar dengan produksi spora, sehingga hal

tersebut tidak bisa dijadikan sebagai suatu patokan bahwa jumlah spora

berpengaruh terhadap persen kolonisasi. Jumlah spora yang tinggi tidak selalu

menunjukkan adanya kolonisasi akar yang tinggi pula, karena jumlah spora yang

ada atau ditemukan tidak bisa menunjukkan secara langsung jumlah kolonisasi

yang terbentuk pada tanaman.

Hal ini disebabkan karena kemampuan dari CMA itu untuk menginfeksi

berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman inang. Misalnya vegetasi umbi-umbian

lebih mudah diinfeksi oleh CMA dibanding vegetasi alang-alang. Selain itu bisa

disebabkan oleh keadaan dari spora itu sendiri apakah dorman atau tidak. Keadaan

ketersediaan air cukup maka spora cenderung akan berkecambah dan jika kering

maka spora akan dorman dan spora muda akan mempertahankan diri. Spora yang

terdapat pada vegetasi alang-alang mungkin saja dalam keadaan dorman karena

pada vegetasi alang-alangnya kondisi tanahnya sangat kering dan gersang

sehingga persen kolonisasinya lebih rendah dibanding vegetasi umbi-umbian.

Sedangkan pada vegetasi sayur-sayuran dan umbi-umbian ketersediaan airnya

cukup ini dapat dilihat dari kondisi tanah yang gembur dan lebih lembab daripada

tanah pada vegetasi alang-alang.

CMA ini akan berkolonisasi dengan baik jika tanah yang menjadi tempat

tumbuh inangnya memiliki kandungan P yang rendah. Jika kandungan P tanah

rendah maka persen kolonisasi tinggi dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena

pada kondisi P tanah rendah maka P tanaman juga rendah sehingga kandungan

fosfolipid di akar akan menurun. Hal ini menyebabkan permeabilitas akar akan

tinggi sehingga mudah diinfeksi oleh mikoriza. CMA ini memiliki suatu enzim

yang disebut enzim phosphatase yang mampu melepaskan P dari ikatan-ikatan

spesifik sehingga tersedia bagi tanaman. Oleh karena itu jika unsur P dalam tanah

tinggi dapat menghambat kolonisasi dan produksi spora CMA. Hal ini sesuai

dengan pendapat Husien dkk (2000) yang menyatakan bahwa kesuburan tanah

(unsur P dan N tersedia), kadar air, drainase tanah dan pH tanah berpengaruh

terhadap perkembangan CMA. Di samping itu CMA dapat berkembang dengan

baik pada tanah yang mempunyai kandungan P lebih rendah dan aerasi tanah yang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Persentase kolonisasi akar pada vegetasi alang-alang dan sayur-sayuran

termasuk tinggi dan sangat tinggi pada vegetasi umbi-umbian.

2. Jumlah spora pada vegetasi alang-alang lebih tinggi dibandingkan dengan

vegetasi sayur-sayuran dan umbi-umbian.

3. Glomus spp. merupakan tipe spora yang mendominasi pada tanah berkapur

di Desa Ria-Ria Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Saran

Lahan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini cocok dikembangkan

sebagai lahan pertanian maupun kehutanan karena dari hasil penelitian diketahui

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, L.K., dan Robson. 1994. An Ecological New of The Formation of VA Mycorrhizas. Plant and Soil.

Baon, J. B. 1998. Peranan Mikoriza VA pada Kopi dan Kakao. Makalah disampaikan dalam Workshop Aplikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 5-10 Oktober 1998. Bogor.

Brundrett, M., N. Bougher, B. Dell, T. Grave and N. Malajezuk. 1996. Working with Mycorrhiza in Forestry and Agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Carbera.

Daniels, B.A., dan Trappe, J.M. 1980. Factors Affecting Spore Germination of Vesicular-Arbuskular Mycorrhizal Fungus, Glomus Epigeus. Mycology.

Delvian, 2003. Keanekaragaman dan Potensi Pemanfaatan Cendawan Mikoriza Arbuskular di Hutan Pantai. Disertasi Doktor IPB. Bogor

Ekamawanti, A. H. 1998. Mekanisme Angkutan Nutrien dalam Simbiosis Mikoriza Arbuskula. Workshop Aplikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula pada Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 21-23 April 2000. Bogor

Fakuara, Y.M. 1988. Mikoriza, Teori dan Kegunaan dalam Praktek. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Fitter, A.H., dan R.K.M. Hay. 1991. Fisiologi Lingkungan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Giovanetti, M. dan Mosse, B. 1980. An Evaluation of Technique for Measuring Vesicular-Arbuskular Mycorrhizal Infection In Roots.

Hanafiah, K., I. Anas, A. Napoleon, N. Ghoffar. 2003. Biologi Tanah. Ekologi dan Makrobiologi Tanah. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Haryantini, B.A. dan Santoso.M. 2003. Pertumbuhan dan Hasil Cabai Merah (Capcicum annum) Pada Andisol Yang Diberi Mikoriza, Pupuk Fosfor dan ZPT

Ramah Lingkungan dalam Meningkatkan Produktivitas Lahan di Bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian di Era Milenium Baru. 21-23 April 2000. Bogor.

INVAM, 2004. From Versus Function, With A Focus On Levels Of Taxonomic Resolution (http// INVAM. Caf. MVU. Edu/ Fungi/ Taxonomy/ Concepts/ Scutsw. JPG). [07 Agustus 2006]

Islami, T. dan H.U. Wani. 1995. Hubungan Tanah, Air dan Tanaman. IKIP Semarang Press. Semarang.

Kehri, H.B and Chandra, S. 1990. Relative Efficacy of VAM Isolates for Green Gram Under Water Stress Condition. Proceedings of the National Conference on Mycorrhiza. 14-16 February 1990. Haryana Agricultural.

Lakitan, B. 2000. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Muin, A. 2004. Penggunaan Mikoriza Untuk Menunjang Pembangunan Hutan pada Lahan Kritis atau Marginal. Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan. Bogor [02 Agustus 2006].

Rao, N.S dan Subha, 1994. Mikroorganisme tanah dan pertumbuhan tanaman. Edisi Kedua. Penerbit Universitas Indonesia.

Rosmarkam, A. dan Yuwono, N. W. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Setiadi, Y. 1998. Fungsi Mikoriza Arbuskular dan Prospeknya Sebagai Pupuk Biologis. Makalah disampaikan dalam Woarkshop Aplikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 5-10 Oktober 1998. Bogor.

Setiadi, Y . 2001. Peran Mikoriza Arbuskula dalam Rehabilitasi Lahan Kritis Di Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Seminar penggunaan CMA dalam Sistem Pertanian Organik dan Rehabilitasi Lahan Kritis. 23 April 2001. Bandung.

Smith, S.E. dan Read, D.J. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Second Edition. Academic Press. Harcourt Brace & Company Publisher. London.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tarutung pada tanggal 16 Maret 1984 dari Ayah

Halomoan Lumban gaol dan Ibu Saida Silaban. Penulis merupakan anak keempat

dari enam bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN No. 173146

Tarutung, pendidikan SMP di SMP swasta Santa Maria Tarutung. Selanjutnya

pendidikan tingkat atas di SMU Negeri 1 Tarutung pada tahun 2002. Pada tahun

yang sama penulis lulus pada Program Studi Budidaya Hutan Departemen

Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui jalur SPMB.

Dalam menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis pernah mengikuti

Praktik Umum Kehutanan di hutan pegunungan Lau kawar Kabupaten Karo dan

hutan mangrove Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2004.

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapang di PT. Toba Pulp Lestari Tbk. selama

dua bulan pada tahun 2006 dan mengerjakan penelitian yang berjudul

“Keberadaan dan Status Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada Beberapa

Vegetasi di Tanah Berkapur” studi kasus di Desa Ria-ria, Kecamatan Sipoholon,