PENGARUH PENGELOLAAN LAHAN SAWAH BERBASIS

AGROEKOLOGI TERHADAP KEANEKARAGAMAN MIKROB

TANAH, PRODUKTIVITAS PADI DAN PENDAPATAN PETANI

(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)

AZWAR HADI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudulPengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah, Produktivitas Padi dan Pendapatan Petani(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

AZWAR HADI. Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah, Produktivitas Padi dan Pendapatan Petani (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah). Dibimbing oleh DWI ANDREAS SANTOSA, UNTUNG SUDADI dan ACENG HIDAYAT.

Menurut teori Malthus, laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung, sehingga pada suatu titik produksi pangan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Revolusi Hijau, sebagai pertanian modern, diterapkan di Indonesia sebagai suatu program peningkatan produksi beras. Namun, pertanian modern menimbulkan masalah bagi petani kecil dankerusakan lahan pertanian yang ditandai oleh pengerasan lapisan tanah dan penurunan kesuburan tanah. Sistem agroekologi dapat dijadikan solusi bagi permasalahan ini. Agroekologiadalah sistem pertanian berkelanjutan yang menggambarkan hubungan alam, ilmu sosial, ekologi, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang sehat. Agroekologi diterapkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Agroekologi mempunyai empat konsep sebagai kunci keberlanjutan pertanian, yaitu produktivitas, ketahanan, keberlanjutan, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan agroekologi dan pengaruh pengelolaan lahan berbasis agroekologi terhadap keanekaragaman mikrob tanah, produktivitas padi sawah dan pendapatan petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai lokasi studi kasus.

Penerapan agroekologi dievaluasi melalui FGDterhadap 40 responden petani dan datanya dianalisis dengan analisis frekwensi. Pengaruhpengelolaan lahan berbasis agroekologi terhadap keanekaragaman mikrob tanah, produktivitas padi sawah dan pendapatan petani dievaluasi melalui percobaan lapang dengan Rancangan Acak Kelompok, 6 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu: perlakuan IMK (benih lokal IF8 + mikrob lokal [MOL]+ kompos jerami [Kompos]), perlakuan GMK (benih lokal Gandamana+MOL+Kompos), perlakuan IMKP (IF8 +MOL+Kompos+ pupuk hayati [Provibio]), perlakuan GMKP (Gandamana +MOL+Kompos+ Provibio), perlakuan IMKPS (IF8 +MOL+Kompos+ Provibio +50% Dosis NPK) dan perlakuan GMKPS (Gandamana +MOL+Kompos+ Provibio +50% Dosis NPK). Pengaruh perlakuan dievalusi berdasarkan hasil ANOVA dan DMRT bagi perlakuan yang berpengaruh nyata pada taraf 10%.

Hasil FGD menunjukkan bahwa petani di lokasi studi telah menerapkan sistem pertanian agroekologi. Perlakuan pengelolaan lahan berpengaruh nyata. Perlakuan IMKPS (IF8 + MOL + Kompos + Provibio + 50% Dosis NPK) menghasilkan nilai tertinggi untuk Azotobacterdan Azospirillum; produksi gabah kering panen; serta pendapatan petani dan rasio pendapatan/biaya.Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pertanian agroekologi telah diterapkan oleh petani di Kabupaten Karanganyar dan pengelolaan lahan berbasis agroekologi mening-katkan secara nyata keanekaragaman mikrob tanah, produktivitas padi sawah dan pendapatan petani.

SUMMARY

AZWAR HADI. Effect of Agroecological Land Management on Soil Microbe Diversity, Rice Paddy Productivity,and Farmer’s Income(Case Study in Karanganyar, Central Java). Supervised by DWI ANDREAS SANTOSA, UNTUNG SUDADI and ACENG HIDAYAT.

Malthus stated that the increase rate of the society population was increasinggeometrically, while that of the food production was arithmetically, therefore in a certain point food production could not meet the society’s food needs. Green Revolution, as a modern system of agriculture, was implemented in Indonesia as a program to increase rice production.However, this modern agriculture has caused problems to small farmers and agriculture land degradation that marked by hardening soil layers and decreasing soil fertility. Agroecology as a farming system can be practiced to solve this problem. Agroecology is a sustainable agriculture system that describes the relations of nature, social sciences, ecology, society, economy, and a healthy environment. Agroecology is applied on the basis of local knowledge and experiences to fill the needs of local food. Agroecology has four concepts as keys of agriculture sustainability, namely productivity, security, sustainability, and justice. This research was aimed at to analyze the practice of agroecology and effects of agroecological based land

management on soil microbe diversity, rice paddy productivity, and farmer’s

income in Karang-anyar Regency, Central Java, as case study site.

The application of agroecologywas evaluated through FGD involving 40 farmer respondents and the obtained data were analyzed using frequency analysis. The effects agroecological based land management on soil microbe diversity, rice

paddy productivity, and farmer’s income was evaluated by carrying out field experiment applying completelyrandomized block design with 6 treatments and 3 replications: treatment IMK(local seed IF8+local microbes [MOL]+rice straw compost [Compost]), treatmentGMK(local seed Gandamana +MOL+Compost), treatmentIMKP(IF8+MOL+Compost+biofertilizer [Provibio]), treatment GMKP (Gandamana+MOL+Compost+Provibio),treatmentIMKPS(IF8+MOL+Compost+ Provibio+50%doseofNPK),andtreatmentGMKPS(Gandamana+MOL+Compost+P rovibio+50% doseof NPK). The treatment effects were evaluated based on the results of Anova and DMRT for the treatment with significant effect at 10% test level.

Results of FGD showed that farmers in the study site were practicing agroecological farming system.The effects of land management treatments were significant. Treatment GMKPS (IF8 + MOL + Compost + Provibio + 50% Dose NPK) resulted in the highest values for Azotobacter and Azospirillum; rice paddy

productivity; and farmer’s income and income/cost ratio. From this research it is

concluded that agroecological farming system was practiced by farmers at the study site and the land management based on agroecology increased significantly

the soil microbe diversity, rice paddy productivity, and farmer’s income.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Bioteknologi Tanah dan Lingkungan

PENGARUH PENGELOLAAN LAHAN SAWAH BERBASIS

AGROEKOLOGI TERHADAP KEANEKARAGAMAN MIKROB

TANAH, PRODUKTIVITAS PADI DAN PENDAPATAN PETANI

(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan perlindunganNya sehingga tesis yang berjudul ”Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah, Produktivitas Padi dan Pendapatan Petani (Studi Kasusdi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)” dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof Dr Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Dr Ir Untung Sudadi, MSc dan Dr Ir Aceng Hidayat, MT sebagaiKomisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tesis dan Dr Rahayu Widyastuti MSc sebagai dosen penguji luar komisi pada sidang tesis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Umak tercinta Hj. Nurhayati Lubis dan Ayah terkasih H. Abdul Fattah Nasution Penulis juga mengucapkan terima kasih buat keluarga besar Al Fattah Nasution Jalan Setia (Kak Naimah, abang Yahya, Kak Yaniah, abang Zain, Abang Yasfi, Kak Iim, Kak Rizki Fadilah, Kak Ainun Farisah, Abang Medan, Akmal Hawari dan si Bungsu Aflah Musanni Nasution). Penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah banyak membantu Osmaleli Ernis Saini, Abdul, Ricky, Lukman, Ruri, Yuni, seluruh mahasiswa BTL, sodara di ICBB, kawan-kawan pegiat dan pendiri kopi NAMORA, Tejo Pramono, Uji Sapitu, Lomo, Syawal, Bungsu Alam, Zulham dan Putra, terkhusus buat petani yang telah membantu penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu dalam diskusi, saran dan doa sehingga tesis ini diselesaikan dengan baik.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis Penelitian 2

Manfaat Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 3

Agroekologi 3

Keanekaragaman Mikrob Tanah 5

Padi (Oriza sativa L) 8

Pendapatan Petani 8

Kondisi Umum Kabupaten Karanganyar 9

METODE 9 Waktu dan Tempat 9 Kajian Penerapan Agroekologi di Kabupaten Karanganyar 10 Bahan dan Alat 10 Data dan Jumlah Responden 10

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah 10 Bahan dan Alat 10

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Produktivitas Padi 11 Bahan dan Alat 11 Metode Penelitian 11 Pelaksanaan Penelitian 11 Analisis Data 12

HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Kajian Penerapan Sisten Agroekologi di Kabupaten Karanganyar 12

Kelembagaan dan Pendidikan Petani 20

Pengaruh Pengelolaan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah 21

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Produktivitas Petani 25

Pengaruh Pengelolaan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Pendapatan Petani 26

SIMPULAN DAN SARAN 29

DAFTAR PUSTAKA 30

LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

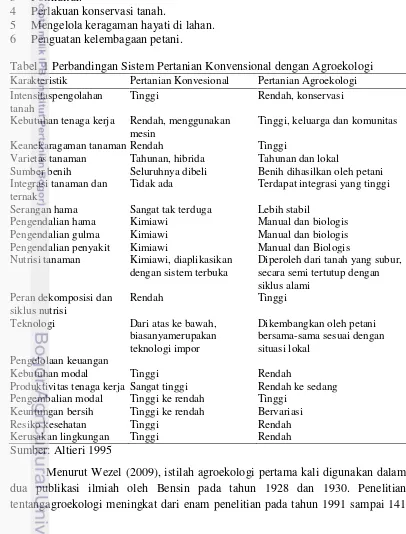

1 Perbandingan sistem pertanian konvensional dengan agroekolgi 4

2 Parameter dan metode pengujian keanekaragaman mikrob tanah 9

3 Perubahan jumlah rumah tangga usaha tani tahun 2013 10

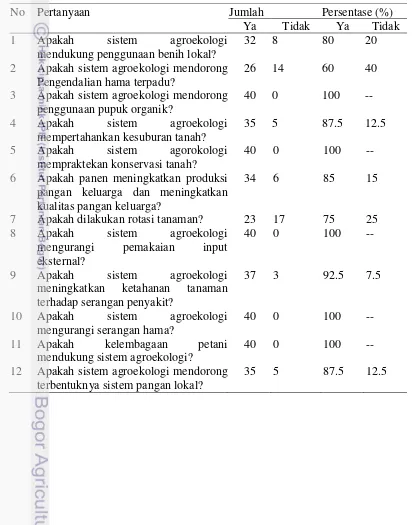

4 Hasil kuesioner kajian penerapan agroekologi 15

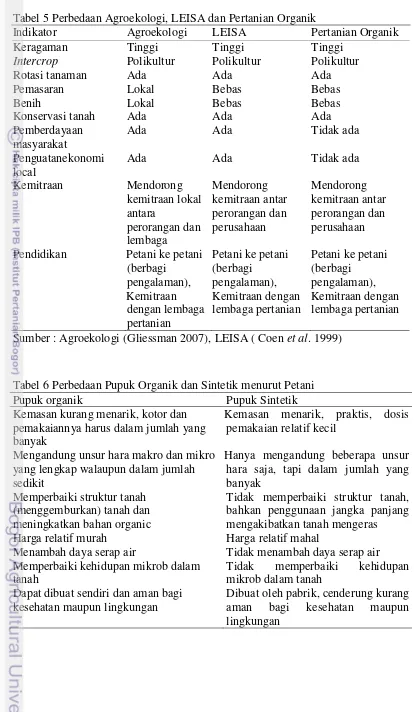

5 Perbedaan agroekologi, LEISA dan pertanian organik 16

6 Perbedaan pupuk organik dan sintentik menurut petani 16

7 Tanaman yang digunakan sebagai bahan pembuatan larutan nabati 22

8 Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap populasi

mikrob tanah pada 13 minggu setelah tanam (MST)

23

9 Tinggi tanaman padi sawah pada 3 minggu setelah tanam (MST)-8 minggu

setelah tanam (MST)

27

10 Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap hasil pengamatan jumlah anakan produktif, jumlah gabah/malai, panjang malai, bobot 1000 butir, gabah isi dan gabah kering pada 13 MST

28

11 Analisis R/C berdasarkan pendapatan petani 29

12 Perbedaan antar paket teknologi pertanian 30

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi tanaman padi (Oryza sativa L) varietas lokal IF 8 35

2 Deskripsi tanaman padi (Oryza sativa L) varietas lokal gandamana 36

3 Dosis dan komposisi media tumbuh mikrob tanah yang dipergunakan pada

penelitian 37

4 Panduan pertanyaan untuk menilai penerapan agroekologi 38

5 Hasil analisis ragam pengaruh perlakuan terhadap keanekaragaman mikrob

Latar belakang

Istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara supply

(ketersediaan) dengan demand (kebutuhan). Ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan, maka terjadilah krisis. Kekhawatiran terhadap krisis pangan pertama kali dikeluarkan oleh Thomas Robert Malthus (1766 – 1834). Malthus mengeluarkan teori yang sangat populer, yakni laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasar deret hitung. Deret ukur dalam pemahaman Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasar kelipatan yakni; 1, 2, 4, 8 dan seterusnya., sehingga pada suatu titik produksi pangan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Teori Malthus mengingatkan bahwa secara alamiah generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan, dibanding dengan generasi sebelumnya. Teori Malthus mendorong inisiatif untuk mengembangkan teknologi baru dalam pertanian yang dapat memeningkatkan produksi pertanian dunia dalam waktu singkat. Inisiatif ini dimulai oleh dua konglomerat dunia pada waktu itu, Rockefeller dan Ford, yang membiayai berbagai penelitian untuk menghasilkan benih-benih dengan produktivitas tinggi, pupuk-pupuk dan pestisida kimia yang dapat melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Masa ini merupakan awal terjadinya revolusi hijau dengan pengembangan gandum di Meksiko tahun 1950 dan padi di Filipina tahun 1960. Revolusi hijau menekankan pada komoditas serealia secara khusus seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman pangan secara umum (Rusli 1995).

Meskipun modernisasi pertanian terbukti meningkatkan produksi pertanian, namun juga menimbulkan masalah bagi para petani kecil, termasuk di Indonesia. Pemakaian jangka panjang pupuk sintetik dan obat-obatan kimia ternyata telah membawa kerusakan lahan pertanian dalam jumlah besar, yang ditandai dengan pengerasan lapisan tanah dan berkurangnya kesuburan tanah. Penggunaan pupuk dan pestisida yang selalu mengalami peningkatan pada tiap masa tanam menyebabkan residu kimia sisa pupuk dan pestisida yang menumpuk pada lahan pertanian, sehingga hanya dalam waktu 10 tahun telah membawa kerusakan yang luar biasa pada struktur lapisan tanah, memusnahkan sebagian besar mikrob tanah dan predator alami. Selain kerusakan ekosistem pertanian, revolusi hijau juga menyebabkan ketergantungan benih yang tinggi terhadap perusahaan, musnahnya bibit lokal, hilangnya kearifan dan kemampuan petani untuk memproduksi, menyimpan dan mengembangkan bibit lokal. Sistem pertanian modern berbasis input kimiawi ini hanya memeperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh para petani. Pengeluaran biaya yang semakin hari semakin besar ini, menyebabkan petani yang tidak memiliki modal tergantung kepada tengkulak, bahkan mendorong petani meninggalkan usaha pertaniannya (Bryant dan Louise 1982).

Menurut Altieri (1995), revolusi hijau merupakan program yang bermasalah. Dari hasil penelitiannya di berbagai negara, Altieri (1995) menyimpulkan bahwa revolusi hijau telah menimbulkan persoalan ekologi, sosial dan ekonomi. Secara ekologi, penggunaan pestisida menyebabkan pangan dan pakan (hasil pertanian) mengandung bahan pestisida, pencemaran air dan tanah (terkena paparan pestisida), kematian musuh alami serta ledakan hama akibat terciptanya hama yang kebal pestisida dosis rendah. Kemudian Altieri berpendapat agroekologi dapat menjadi solusi permasalahan pertanian yang disebabkan revolusi hijau.

Tujuan Penelitian

1 Menganalisis praktek agreokologi di Kabupaten Karanganyar.

2 Mengevaluasi pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap keanekaragaman mikrob tanah, produktivitas padi dan pendapatan petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Hipotesis Penelitian

1. Petani di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar menerapkan agroekologi.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi praktek dan penerapan pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi di Kabupaten Karanganyar dan pengaruh agroekolgi terhadap mikrob tanah, produktivitas padi dan pendapatan petani di Kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN PUSTAKA

Agroekologi

Agroekologi adalah bagian dari pertanian berkelanjutan yang menggambarkan hubungan alam, ilmu sosial, ekologi, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang sehat. Agroekologi diterapkan berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengalaman dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Agroekologi sebagai pertanian berkelanjutan mempunyai empat konsep sebagai kunci keberlangsungan pertanian yaitu produktivitas, ketahanan, keberlanjutan, dan keadilan (Altieri 2012). Selain itu, Jiwo (2009) mendefinisikan agroekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan biotik dan abiotik di bidang pertanian, dan secara sederhana dimaknai sebagai ilmu lingkungan pertanian.

Penerapan pertanian agroekologi berbasis pada ekologi dan berkonsep pada keberlanjutan dari hasil pertanian, lingkungan dan ekologi. Agroekologi memberikan pengetahuan dan metodologi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian yang ramah lingkungan, produktif, dan menguntungkan secara ekonomi. Beberapa negara telah menerapkan sistem pertanian agroekologi, di antaranya petani kecil di Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Afrika dan Amerika Serikat. Agroekologi diterapkan secara kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani dan kebutuhan pangan lokal. Penerapan agroekologi di masing-masing negara mempunyai strategi yang berbeda-beda. Sekarang ini, telah mulai dikembangkan pertanian yang berprinsip pada ekologi, keselarasan dengan manusia, sosial dan budaya yang mampu meningkatkan hasil produksi pertanian yang dikenal dengan agroekologi (Pretty et al. 2007).Seperti yang dilakukan oleh petani di Afrika mereka mengubah input menjadi output dengan sistem polikultur. Sistem ini dilakukan oleh petani dalam skala kecil yang dapat memproduksi padi, buah, sayur, dan dapat juga menghasilkan binatang ternak. Selanjutnya, penerapan pertanian agroekologi di Mexico cenderung pada pertanian organik dengan pengaturan perputaran waktu panen, penggunaan pupuk organik, dan irigasi air yang bersih (Altieri 2012).

input eksternal, mengoptimalkan interaksi dan sinergi diantara komponen biologi sehingga menyediakan mekanisme bagi sistem kesuburan tanah, produktivitas dan perlindungan tanaman. Agroekologi diterapkan berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengalaman dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Agroekologi sebagai pertanian berkelanjutan mempunyai empat konsep sebagai kunci keberlangsungan pertanian yaitu produktivitas, kedaulatan, keberlanjutan dan keadilan (Altieri 1995). Prinsip agroekologi adalah :

1 Menggunakan benih lokal.

2 Meningkatkan bahan organik dalam tanah. 3 Polikultur.

4 Perlakuan konservasi tanah.

5 Mengelola keragaman hayati di lahan. 6 Penguatan kelembagaan petani.

Tabel 1 Perbandingan Sistem Pertanian Konvensional dengan Agroekologi Karakteristik Pertanian Konvesional Pertanian Agroekologi Intensitaspengolahan

tanah

Tinggi Rendah, konservasi

Kebutuhan tenaga kerja Rendah, menggunakan mesin

Tinggi, keluarga dan komunitas

Keanekaragaman tanaman Rendah Tinggi

Varietas tanaman Tahunan, hibrida Tahunan dan lokal

Sumber benih Seluruhnya dibeli Benih dihasilkan oleh petani Integrasi tanaman dan

ternak

Tidak ada Terdapat integrasi yang tinggi

Serangan hama Sangat tak terduga Lebih stabil

Pengendalian hama Kimiawi Manual dan biologis Pengendalian gulma Kimiawi Manual dan biologis Pengendalian penyakit Kimiawi Manual dan Biologis Nutrisi tanaman Kimiawi, diaplikasikan

Teknologi Dari atas ke bawah, biasanyamerupakan

Kebutuhan modal Tinggi Rendah

Produktivitas tenaga kerja Sangat tinggi Rendah ke sedang Pengembalian modal Tinggi ke rendah Tinggi

Keuntungan bersih Tinggi ke rendah Bervariasi Resiko kesehatan Tinggi Rendah Kerusakan lingkungan Tinggi Rendah Sumber: Altieri 1995

penelitian pada tahun 2007. Istilah agroekologi digunakan dengan arti sangat berbeda yakni sebagai ilmu pengetahuan, gerakan atau praktik pertanian.

Menurut Clements et al.(2004) bertani dengan konsep agroekologi tidak sekedar inisiatif yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, namun desakan munculnya model pertanian baru sebagai kritik atas model pertanian saat ini. Suatu model pertanian yang mampu menjawab kesejahteraan ekonomi petani kecil, menyediakan pangan yang menyehatkan bagi keluarga dan kebutuhan lokal, memulihkan kembali ekologi yang rusak serta mengembalikan kelembagaan petani sesuai dengan cita-cita petani.

Menurut Gliessman (2007) penambahan bahan organik merupakan suatu tindakan perbaikan lingkungan tumbuh tanaman yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N. Dobermann dan Fairhurst (2000) menyatakan bahwa unsur Nsangat penting sebagai bahan dasar pembentukan protein dan klorofil dan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman berupa tinggi tanaman dan jumlah anakan, sedangkan unsur P berperan dalam meningkatkan jumlah anakan, perkembangan akar, awal pembungaan dan pemasakan. Kennedy (1997) menyatakan bahwa unsur N berperan dalam mempertinggi kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara lain seperti P dan K dan mengaktifkan pertumbuhan mikrob agar proses penghancuran bahan organik berjalan dengan lancar. Pupuk hayati merupakan mikrob hidup yang diberikan ke dalam tanah sebagai inokulan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara tertentu bagi tanaman. Beberapa mikrob tanah seperti, azotobacter, rhizobium, azospirillum, mikrob pelarut fosfat, mikrob penambat N2 adalah contoh mikrob yang sering digunakan untuk pupuk

hayati. Komunitas mikrob berperan dalam pertumbuhan tanaman melalui beberapa mekanisme antara lain meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah dan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap hama dan penyakit yang ditularkan melalui perakaran (Smith & Read 1997).

Keanekaragaman Mikrob Tanah

Mikrob di tanah memiliki kemampuan penting untuk menjaga kesuburan tanah yang berfungsi sebagai penambat N2 dan melarutkan P. Beberapa mikrob

1. Rhizobium

Bakteri Rhizobium merupakan mikrob yang mampu menambat N2 menjadi

ammonia (NH3) kemudian diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi

senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang.Rhizobium memperoleh karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang (Tewari 1995). Penambatan N2 secara biologis diperkirakan

menyumbang lebih dari 170 juta ton nitrogen ke biosfer per tahun, 80% di antaranya merupakan hasil simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan tanaman leguminosa (Prayitno et al. 2000).

Rhizobium yang bersimbiosis dalam keadaan lingkungan yang memenuhi persyaratan untuk tumbuh optimal mampu memenuhi 50% atau bahkan seluruh kebutuhan nitrogen tanaman. Rhizobium memenuhi kebutuhan oksigen tanaman dengan cara menambat N2. Pada tanaman leguminosa yang berbintil akar seperti

kedelai, bintil akar yang efektif umumnya memenuhi kurang lebih dua per tiga dari kebutuhan nitrogen tanaman. Pada kedelai bahkan dapat memenuhi hingga 74% kebutuhan nitrogen tanaman (Anas 1989). Koloni Rhizobium dalam media YEMA berbentuk bundar dan cembung, tepian licin, konsistensi lengket dan berlendir serta dapat mencapai diameter koloni 2-4 mm dengan masa inkubasi 3-5 hari (Rao 2007).

2. Azotobacter

Azotobacter adalah bakteri penambat N2 yang mampu menambat nitrogen

dalam jumlah yang cukup tinggi. Pada medium yang sesuai, Azotobacter mampu menambat 10 - 20 mg N2 per gram gula. Spesies-spesies Azotobacter yang dikenal

antara lain : A. chroococcum, A. beijerinckii, A. paspali, A. vinelandii, A. insignis dan A. macrocytogenes (Simarmata, 2004). Inokulasi Azotobacter efektif dalam meningkatkan hasil panen tanaman budidaya pada tanah yang dipupuk dengan bahan organik yang cukup. Rata-rata nitrogen yang dapat diikat sebesar 1 kg ha-1 tahun-1 (Marchner & Dinkelar 1995).

3. Azospirillium

Azospirillum adalah bakteri penambat N2 yang hidup bebas tetapi dapat

Azospirillum jika mikrob itu diinokulasikan ke tanah (Clemens et,al. 2004). Bakteri Azospirillum merupakan mikrob penambat N2 yang hidup

berasosiasi dengan tanaman di dalam akar. Asosiasi antara Azospirillum dengan akar tanaman mampu meningkatkan efisiensi pemupukan. Interaksi antara

Azospirillum dengan tanaman dapat terjadi dalam rizosfer atau jaringan akar, tetapi tanpa struktur spesifik seperti pada simbiosis Rhizobium dengan tanaman legum. Asosiasi itu dapat terjadi terutama karena kemampuan spesies itu dalam memanfaatkan eksudat-eksudat akar secara aktif (Kennedy et al. 1997). Menurut Katupitya & Vlassak (1990) percobaan inokulasi Azospirillum di lapang dari seluruh dunia yang diteliti selama 20 tahun, bakteri Azospirillum mampu meningkatkan hasil pertanian pada kondisi tanah dan iklim yang berbeda dan secara statistik nyata meningkatkan hasil 30 hingga 50%. Kemampuan penambatan N2 oleh bakteri yang hidup disekitar akar tanaman akan berkurang

jika nitrogen dalam tanah tinggi. Hasil penelitian pada tanaman sorgum di lapangan menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk nitrogen 200 kg ha-1, dapat menghambat aktivitas bakteri yang mengandung enzim nitrogenase.

4. Mikrob pelarut Posfat

Mikrob pelarut fosfat sebagai salah satu penerapan bioteknologi merupakan suatu alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi masalah efektivitas ketersediaan unsur P pada tanah. Mikrobpelarut fosfat dapat diisolasi dari tanah yang kandungan fosfatnya rendah terutama disekitar perakaran tanaman. Mikrob pelarut fosfat menggunakan fosfat dalam jumlah sedikit untuk keperluan metabolismenya. Kemampuan bakteri dan fungi pelarut fosfat berbeda-beda tergantung jenis strain (De Freitas et. al. 1997).

Padi (Oriza sativa L.)

Padi (Oriza sativa L.) merupakan tanaman pangan yang sangat penting, karena beras merupakan makanan pokok dan komoditas strategis bagi penduduk Asia, termasuk Indonesia . Berdasarkan literatur Grist (1960), padi dalam sistematika tumbuhan diklasifikasikan kedalam Divisio: Spermatophyta, Sub divisio: Angiospermae, Kelas: Monocotyledoneae, Ordo: Poales, Famili: Graminae, Genus: Oryza Linn, Species : Oryza sativa L. Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton (0,63 persen) dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi padi tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,83 juta ton, sedangkan produksi padi di luar Pulau Jawa mengalami kenaikan sebanyak 0,39 juta ton. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 41,61 ribu hektar (0,30 persen) dan penurunan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (0,33 persen)

Pendapatan Petani

Petani melakukan usahatani dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat (profit dan benefit) yang maksimum dalam proses produksi. Usahatani merupakan organisasi dari alam (lahan), tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi tersebut ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atausekumpulan orang sebagai pengelolanya (Firdaus, 2008).

Gittinger (1986) mendefinisikan manfaat adalah sesuatu yang membantu suatu tujuan usaha. Lebih lanjut Gittinger (1986) menjelaskan bahwa manfaat nyata proyek-proyek pertanian dapat diperoleh dari kenaikan nilai produksi dan pengurangan biaya. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran (biaya). Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual. Pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi. Pendapatan petani dapat dirumuskan sebagai berikut:

Π= TR – TC

Dimana:

Π = Pendapatan (Rp), TR = Total Revenue (Rp) dan TC = Total Cost

(Rp). Usahatani menguntungkan atau tidak secara ekonomi dapat dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan dengan biaya (Revenue Cost Ratio). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya;

PT = Penerimaan Total (Rp);

BT = Biaya Total (Rp);

Kondisi Umum Kabupaten Karanganyar

Jumlah petani di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 adalah 104.739 menurun 32,65% dari tahun 2003. Jumlah petani gurem sebanyak 85.076 rumah tangga. Petani utama berada pada kelompok umur 45–54 tahun. Rata-rata luas lahan petani adalah 3.270,39 m2.

Tabel 2 Perubahan Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Tahun 2013

Sektor/subsektor

Rumah Tangga Usaha Pertanian (000).

2003 2013 Perubahan Absolut % Sektor pertanian 152.168 104.739 -47.429 -31.17 Tanaman pangan 98.081 82.366 -15.715 -16.02 Padi 64.550 66.313 1.763 2.73 Palawija 68.627 42.203 -26.424 -38.50 Hortikultura 108.003 59.163 -48.840 -45.22 Perkebunan 59.347 29.579 -29.768 -50.16 Sumber : Hasil Sensus Pertanian 2013.

Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 mengalami penurunan dalam jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 47. 429 rumah tangga dari 152.168 rumah tangga pada tahun 2003. Penurunan juga terjadi pada rumah tangga usaha pertanian sebesr 3,12 % per tahun. Perkebunan merupakan subsektor yang mengalami penurunan paling besar selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 50,16 % sedangkan tanaman pangan mengalami penurunan paling rendah yakni 16,02 % per tahun.

METODE

Waktu dan Tempat

dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB).

Kajian Penerapan Agroekologi di Kabupaten Karanganyar

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah kuisioner dan alat yang digunakan adalah alat perekam dan kamera. Informasi dan praktek agroekologi di Kabupaten Karanganyar didapat melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara.

Data dan Jumlah Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden. Pengambilan responden dilakukan secara sengaja (purposive sampling).Responden dalam penelitian ini adalah petani yang diduga melakukan praktek agroekologi. Responden ditentukan sebanyak 40 orang.

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi Terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah medium untuk menumbuhkan mikrob yang menjadi parameter. Alat yang digunakan adalah gelas ukur, cawan petri, timbangan digital, inkubator dan laminar air flow.

Tabel 3 Parameter dan Metode Pengujian Keanekaragaman Mikrob Tanah

cawan petri yang sudah berisi 1 ml suspensi contoh, dilakukan 2 ulangan (duplo). Dosis dan komposisi media tumbuh mikrob tanah disajikan pada Lampiran 2. Populasi masing-masing mikrob dihitung setelah 3-5 hari masa inkubasi. Keseluruhan proses dilakukan secara steril untuk menghindari kontaminasi yang dapat mengganggu parameter yang ditetapkan.

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi Terhadap Produktivitas Padi

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi lokal varietas IF 8 dan Gandamana, pupuk hayati Provibio dengan kandungan

Azotobacter vinelandii ICBB 9098, Azospirillum lipoferum ICBB 6088, Bradyrhizobium japonicum ICBB 4899, Bacillus thuringiensis ICBB 6095, Lactobacillus sp ICBB 6099, Saccharomyces cerevisae ICBB 8808,

Microbacterium lacticum ICBB 7125, Phanaerochaete sp ICBB 9182,

Paenabacillus macerans ICBB 8810) kompos jerami, mikroblokal (MOL) dari beras dan bambu buatan petani, dan pupuk Urea, SP-36 dan KCl dengan dosis rekomendasi Urea 200 kg ha-1, SP-36 sebanyak 100 kg ha -1 dan KCl sebanyak 100 kg ha-1.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Setiap satuan percobaan berukuran 20 m x 10 m = 200 m2.Perlakuan terdiri atas:

1. Perlakuan IMK (IF 8 + MOL+Kompos)

2. Perlakuan GMK (Gandamana+MOL+Kompos) 3. Perlakuan IMKP (IF 8 +MOL+Kompos+Provibio)

5. Perlakuan GMKP (Gandamana +MOL+Kompos+ Provibio)

6. Perlakuan IMKPS (IF 8 +MOL+Kompos+ Provibio +50% Dosis NPK) 7. Perlakuan GMKPS (Gandamana +MOL+Kompos+ Provibio +50% Dosis

NPK).

Pelaksanaan Penelitian

diaplikasikan tiga kali yaitu 1 MST, 3 MST dan 6 MST dengan dosis 2 liter ha-1 per aplikasi. Pupuk hayati diaplikasikan empat kali yaitu pada saat perendaman benih sebanyak 1 liter (sisanya langsung ditabur ke lahan penelitian), 2 MST dan 4 MST dan 8 MST dengan dosis 2 liter ha-1 per aplikasi. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan cara menyiangi lahan pada 3 MST dan 5 MST. Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 13 MST.

Pengamatan pertumbuhan vegetatif dilakukan terhadap 10 tanaman contoh sejak tanaman berumur 3 MST – 8 MST meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah/malai, dan panjang malai Pengamatan panen dilakukan terhadap komponen hasil tanaman padi. Komponen hasil yakni jumlah gabah per malai, dan bobot per 1,000 butir. Pengamatan hasil yaitu hasil ubinan panen padi (2.5 m x 2.5 m).

Analisis Data

Kuisioner diolah dengan manual dengan teknik tabel frekuensi. Tabel frekuensi disusun khusus untuk mengecek frekwensi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan. Dari tabel frekuensi dapat dicek apakah jumlah responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan pertama sama dengan jumlah responden yang disodori pertanyaan berikutnya. Perhitungan biaya berdasarkan harga benih IF-8, benih lokal, kompos jerami, pupuk hayati Provibio, pupuk NPK, tenaga kerja dan sewa lahan. Perhitungan penerimaan berdasarkan jumlah gabah kering panen (ton.ha-1) dikalikan harga gabah kering panen di lokasi penelitian pada Desember 2014 yakni Rp 3,100 Kg -1.

Data keanekaragaman mikrob dan produktivitas padi dianalisis secara statistik menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) pada selang kepercayaan 10%. Analisis statistik dilanjutkan terhadap perlakuan yang berpengaruh nyata dengan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf nyata 10% (Mattjik & Sumertajaya 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Penerapan Sistem Agroekologi di Kabupaten Karanganyar

Menurunnya produksi pangan, memberikan inisiatif kepada pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak pemerhati pertanian lainnya untuk melakukan inovasi-inovasi baru agar dapat meningkatkan produksi pangan nasional dan menyelamatkan lingkungan atau ekologi dari kerusakan akibat aktivitas pertanian. Penyelamatan lingkungan dan peningkatan produksi pertanian dimulai dengan mengurangi penggunaan input eksternal.

pembentukan kelompok tani organik. Kelompok tani organik bermula pada tanaman sayur di kecamatan Karanganyar kemudian dikembangkan di Kecamatan lain. Pengembangan pertanian organik awalnya melalui penggunaan kompos dan pengurangan penggunaan pupuk sintetik. Penerapan agroekologi di Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah dilakukan dari dahulu oleh petani berdasarkan pengetahuan lokal. Namun, petani belum mengetahui bahwa kegiatan yang telah mereka lakukan merupakan kegiatan sistem agroekologi. Tabel 4. Memperlihatkan penerapan agroekologi di Desa Pablengan, kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Sistem agroekologi yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar tidak mudah dilakukan oleh petani, karena sifat ketergantungan petani pada pupuk kimiadan lebih berorientasi pada hasil produksi yang tinggi tanpa peduli dengan keadaaan lingkungan atau kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang semakin menurun menyebabkan produktivitas lahan semakin turun, yang berimplikasi juga pada produksi pangan secara nasional. Petani yang diwawancarai berpendapat bahwa segala sistem pertanian yang menggunakan kompos adalah pertanian organik. Petani responden tidak bisa membedakan antara sistem pertanian organik, Low Eksternal Input Sustainable Agriculture (LEISA) dan sistem Agroekologi. Padahal ada perbedaan antara pertanian organik, LEISA dan Agroekologi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisiner contoh penerapan agroekologi yang telah dilakukan oleh petani adalah sebagai berikut:

1. Perawatan Tanah

Petani responden (100%) menyatakan memberikan pupuk organik pada saat pengolahan berupa kompos dan mengurangi penggunaan pupuk sintetik. Penggunaan pupuk sintetik sudah berkurang semenjakpetani menerapkan agroekologi. Pengurangan penggunaan pupuk sintetik sekitar 270 kg ha-1 per tahun. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida di Desa Pablengan masih lebih banyak dibandingkan di desa lain di Kecamatan Matesih. Selain pupuk kimia dan pupuk kandang, petani juga menggunakan pupuk alami seperti daun bambu yang dibakar untuk dijadikan pupuk, kotoran kerbau dan kotoran kambing yang dijadikan sebagai pupuk kandang, penggunaan pupuk dari jerami yang dilapisi dengan kotoran ayam, dan penggunaan abu dari kayu bakar.

Petani di lokasi penelitian menggunakan pupuk kompos jerami. Alasan penggunaan kompos adalah untuk menjaga tanah tetap mudah dicangkul (pengolahan lahan). Berdasarkan wawancara petani di lokasi penelitian terdapat perbedaan antara pupuk organik dan pupuk sintetik sebagaimana tabel 6.

Tabel 4 Hasil Kuisioner Kajian Penerapan Agroekologi

No Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Ya Tidak Ya Tidak 1 Apakah sistem agroekologi

mendukung penggunaan benih lokal?

32 8 80 20

2 Apakah sistem agroekologi mendorong Pengendalian hama terpadu?

26 14 60 40

3 Apakah sistem agroekologi mendorong penggunaan pupuk organik?

40 0 100 --

4 Apakah sistem agroekologi mempertahankan kesuburan tanah?

35 5 87.5 12.5

5 Apakah sistem agorokologi mempraktekan konservasi tanah?

40 0 100 --

6 Apakah panen meningkatkan produksi pangan keluarga dan meningkatkan kualitas pangan keluarga?

34 6 85 15

7 Apakah dilakukan rotasi tanaman? 23 17 75 25 8 Apakah sistem agroekologi

mengurangi pemakaian input eksternal?

40 0 100 --

9 Apakah sistem agroekologi meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit?

37 3 92.5 7.5

10 Apakah sistem agroekologi mengurangi serangan hama?

40 0 100 --

11 Apakah kelembagaan petani mendukung sistem agroekologi?

40 0 100 --

12 Apakah sistem agroekologi mendorong terbentuknya sistem pangan lokal?

Tabel 5 Perbedaan Agroekologi, LEISA dan Pertanian Organik

Indikator Agroekologi LEISA Pertanian Organik Keragaman Tinggi Tinggi Tinggi

Intercrop Polikultur Polikultur Polikultur

Rotasi tanaman Ada Ada Ada Pemasaran Lokal Bebas Bebas Benih Lokal Bebas Bebas

Sumber : Agroekologi (Gliessman 2007), LEISA ( Coen et al. 1999)

Tabel 6 Perbedaan Pupuk Organik dan Sintetik menurut Petani Pupuk organik Pupuk Sintetik Kemasan kurang menarik, kotor dan

pemakaiannya harus dalam jumlah yang banyak

Kemasan menarik, praktis, dosis pemakaian relatif kecil

Mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap walaupun dalam jumlah sedikit

Hanya mengandung beberapa unsur hara saja, tapi dalam jumlah yang banyak

Memperbaiki struktur tanah (menggemburkan) tanah dan meningkatkan bahan organic

Tidak memperbaiki struktur tanah, bahkan penggunaan jangka panjang mengakibatkan tanah mengeras Harga relatif murah Harga relatif mahal

Menambah daya serap air Tidak menambah daya serap air Memperbaiki kehidupan mikrob dalam

tanah

Tidak memperbaiki kehidupan mikrob dalam tanah

Dapat dibuat sendiri dan aman bagi kesehatan maupun lingkungan

2. Menghasilkan Benih Sendiri

Penangkaran benih yang dilakukan petani umumnya dilakukan sendiri oleh petani, hal ini dilakukan karena dapat memperkecil biaya yang harus dikeluarkan petani per musimnya. Benih awal biasanya diperoleh petani dengan cara membeli, kemudian untuk musim tanam berikutnya petani memilih hasil panen yang dianggap bagus untuk dijadikan benih. Namun, benih yang diambil dari hasil panen hanya dapat digunakan untuk tiga musim tanam. Petani juga saling mempertukarkan benih apabila petani mendapat dan menemukan benih yang dianggap unggul dan bisa ditangkarkan kembali untuk dijadikan benih. Petani responden pada penelitian ini sebanyak 80% menyatakan menggunakan benih lokal.

Petani di lokasi penelitian masih mengembangkan benih lokal misalnya benih lokal Gandamana dan IF 8. Benih lokal Gandamana adalah benih lokal yang diminati petani karena tahan terhadap rebah dan wereng, sementara benih lokal IF 8 diminati petani karena produktivitasnya yang tinggi.Pemilihan kultivar padi lokal Gandamana dikarenakan petani di Kabupaten Karanganyar masih banyak yangmembudidayakan kultivar padi tersebut yang telahmampu beradaptasi dengan lingkungan dan ekologi tanah di Kabupaten Karanganyar dan memiliki kualitas beras yang disenangimasyarakat. Kultivar padi lokal yang ditanam petanimerupakan kultivar yang telah puluhan tahunditanam dan diseleksi oleh alam. Penanaman padi lokal disenangi petani karena sebagian memilikidaya adaptasi yang baik terhadap lingkungan suboptimal antara lain ekologi lahan di lahan sawah, rasa beras yang enak, aroma harum, dan kualitas nasiyang baik, walaupun produksinya tidak setinggi kultivar padi baru. Kultivar lokal secara alami telah teruji ketahanannya terhadap hama maupun penyakit sehingga merupakan kumpulan sumber daya genetik yang tak ternilai harganya (Ifansyah & Priatmadi 2003). Ada beberapa kultivar padi lokal seperti surya, Rojolele, Kunin. Kultivar baru kurang disukai petani karena memerlukan pemeliharaan yang intensif, input produksi dan tenaga kerja yang lebih tinggi, serta rasa nasi kurang enak, dan harganyamurah (Hidayat 2002). Dari kuisioner penelitian didapatkan bahwa petani yang menggunakan benih lokal Gandamana adalah 23 orang atau sebesar 57,5%, benih lokal IF 8 sebanyak 8 orang (20%) dan benih lain seperti Ciherang, padi hitam, padi merah dan Rojo lele sebanyak 9 orang repsonden (22,5%).

pengeluaran dan menjaga varietas asli yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Penangkaran benih dilakukan dengan memilih hasil panen yang masih bagus dan sesuai karakter khusus untuk dapat dijadikan benih (Maryati 2010). Petani di Desa Pablengan melakukan pembenihan sendiri dengan metode sebagai berikut :

Cara petani memproduksi benih sebagai berikut:

Langkah 1: Memilih tanaman sehat. Untuk menghasilkan benih berkualitas maka benih tanaman yang dipilih adalah:

Menanam tanaman yang sehat. Kondisi tanah yang sehat.

Langkah 2: Memilih benih terbaik. Ciri tanaman yang dapat digunakan sebagai benih adalah

Menghasilkan buah atau daun sesuai keinginan dan sehat. Bebas penyakit dan tahan hama.

Tahan kondisi ekstrim. Mampu bertahan pada kondisi yang sangat kering atau panas, mampu tumbuh pada tanah berbatu.

Mengumpulkan benih dari tanaman yang menghasilkan bunga dan benih yang terakhir.

Menyeleksi benih dari banyak tanaman berbeda.

Benih yang besar bertahan lebih lama daripada benih kecil.

Langkah 3: Cara Panen Benih

Memberi label pada tanaman calon benih. Memilih tanaman yang masak petik.

Buah muda memiliki benih yang muda sehingga tidak bisa berkecambah. Waktu petik terbaik siang hari, saat matahari bersinar dan cuaca cerah.

Bila musim penghujan: memetik buah atau mencabut seluruh tanaman dan menggantungnya dekat perapian sebab kelembaban mempengaruhi kualitas benih bahkan dapat menyebabkan kerusakan benih.

Langkah 4: Membersihkan Benih

Benih terbungkus kulit atau cangkang dikupas, dipisahkan dengan tangan Benih-benih yang kecil dan berkulit dimasukkan dalam kantong, dilipat dan

diremas hati-hati untuk memisahkan bijinya.

Benih tomat, mentimun, labu dikeluarkan dan ditempatkan dalam wadah yang diberi air.

Dibersihkan dengan baik, dibilas untuk membersihkan daging biji, kemudian dikeringkan.

Dibiarkan beberapa hari sampai berbusa, dicuci air, disebarkan di atas nampan, diangin-anginkan di bawah naungan.

Langkah 5: Pengeringan Benih

Langkah pengeringan diawali dengan menempatkan benih di tempat teduh atau dalam ruangan selama 2 hari

Benih disebar dan diangin-anginkan.

Benih dibolak-bolak satu atau dua kali sehari.

Untuk benih ukuran besar, benih ditempatkan pada tas anyaman dan digantung untuk pengeringan.

Benih dilindungi gangguan binatang, khususnya tikus. Benih yang kecil dan ringan dilindungi supaya tidak terbang.

Untuk proses pengeringan benih yang kecil perlu waktu sekitar 1 minggu, sedangkan benih yang besar 1-2 minggu.

Benih dijemur di bawah terik matahari selama ½ hari setiap harinya, cara ini untuk membunuh serangga dan telurnya.

Malam hari benih dimasukan ke dalam rumah.

Pada musim hujan, benih dikeringkan dekat perapian. Benih yang sudah kering diuji dengan cara :

Menggigit benih secara perlahan.

Bila ada bekas gigitan dikeringkan kembali.

3. Produksi Mikrob Lokal (MOL).

Mikrob sangat penting bagi tanah pertanian. Satu gram tanah yang subur terdapat kurang lebih 100 juta mikrob. Mikrob hidup di dalam tanah. Untuk kelangsungan hidupnya mikrob membutuhkan udara, inilah yang membuat struktur tanah menjadi berongga dan gembur. Semakin banyak kandungan mikrob dalam tanah maka semakin banyak pula humus dan mineral yang tersedia untuk tanaman.

Mikrob dapat ditemukan disemua tempat, terutama pada bahan organik. Mikrob hidup di sekitar tempat yang teduh dan memakan sisa-sisa bahan organik. Mikrob yang dapat digunakan untuk pertanian paling banyak terdapat di bawah akar pohon bambu. Tanah/lahan yang banyak terdapat tanaman bambu merupakan tempat yang sesuai untuk memperangkap mikrob sebab pohon bambu mengeluarkan getah manis yang merupakan sumber makanan bagi mikrob. Tempat-tempai lainnya yang bisa digunakan untuk memerangkap mikrob antara lain bawah pohon pisang, kandang ternak dan lahan persawahan. Manfaat mikrob lokal diantaranya adalah :

b. Mengendalikan hama.

c. Menekan pertumbuhan mikrob patogen atau yang merugikan tanah dan tanaman.

d. Mempercepat penguraian limbah atau sampah organik baik padat maupun cair dan sekaligus menghilangkan bau yang ditimbulkan dari proses penguraian bahan organik.

e. Meningkatkan aktivitas mikrob indigenus yang menguntungkan, misalnya mycorrhiza, rhizobium, bakteri pelarut fosfat dan lain-lain. f. Menambat N2

4. Pengendalian Hama

Dalam sistem pertanian yang ekologis dan sehat pengendalian hama seharusnya menggunakan biopestisida atau dalam bahasa petani disebut larutan nabati. Penggunaan biopestisida yang dilakukan oleh petani di Desa Pablengan biasanya dilakukan sesuai dengan hama yang menyerang. Sebanyak 75% petani melakukan rotasi tanam untuk menghindari hama yang sama di lahan. Hama yang menyerang tanaman sesuai dengan jenis tanamannya. Sebanyak 92.5% petani menyatakan bahwa sistem agroekologi dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Seluruh responden sepakat penerapan agroekologi mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama.

Hama tanaman padi yang ditemui di lokasi penelitian adalah hama wereng dan penggerek batang. Menurut petani hama wereng merupakan hama yang paling sulit untuk dimusnahkan dan belum ditemukan juga bahan alami yang dapat memusnahkan hama tersebut, sehingga petani melakukan penyemprotan berulang kali. Hama lain yang sering merepotkan petani dan menyebabkan kerugian adalah penggerek batang. Penggerek batang adalah hama yang ulatnya hidup dalam batang padi. Hama ini berubah menjadi ngengat berwarna kuning atau coklat; biasanya 1 larva berada dalam 1 anakan. Ngengat aktif di malam hari. Larva betina menaruh 3 massa telur sepanjang 7-10 hari masa hidupnya sebagai serangga dewasa. Massa telur penggerek batang kuning berbentuk cakram dan ditutupi oleh bulu-bulu berwarna coklat terang dari abdomen betina. Setiap massa telur mengandung sekitar 100 telur.Padi juga diserang oleh hama tikus, hama ini dapat dikendalikan dengan menggunakan biopestisida (larutan nabati) yaitu menggunakan daun pandan, dengan cara daun pandan yang telah diiris kemudian disebar ke sawah. Berikut adalah biopestisida alami (larutan nabati) yang digunakan petani :

1. Kelompok tumbuhan untuk mengendalikan hama insekta,contohnya babandotan, aglaia, bengkuang,bitung.

2. Kelompok tumbuhan sebagai pemikat (atraktan) untuk mengendalikan lalat buah,contohnya daun wangi, selasih ungu, dan selasih hijau. 3. Kelompok tumbuhan untuk mengendalikan tikus,contohnya gadung. 4. Kelompok tumbuhan sebagai pengendali cacing-cacingan, contohnya

Petani juga menggunakan kelompok tumbuhan untuk mengendalikanbeberapa jenis hama (serbaguna) contohnya jambu mete, lada, mimba, tembakau,cengkeh, jarak dan kecubung.

Petani responden pada penelitian ini mengendalikan hama walang sangit dengan menggunakan daun sirsak yang ditumbuk dan dicampur dengan air. Selain itu, untuk hama yang menyerang tanaman kayu-kayuan, cabe, bayam, kangkung petani masih menggunakan jeruk nipis dan kenikir. Petani di lokasi penelitian juga menggunakan pengetahuan lokal dalam mengendalikan hama. Pengetahuan lokal yang dimanfaatkan petani misalnya informasi tentang waktu tanam yaitu menggunakan bulan jawa (setiap tanggal 18 bulan jawa) dengan perhitungan ini diharapkan dapat mengurangi serangan hama dan meningkatkan hasil.

Kelembagaan dan Pendidikan Petani

Berdasarkan wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) penilaian sebagian besar petani mengenai penerapan agroekologi awalnya dianggap merugikan karena dengan menggunakan pupuk kandang dan pengurangan pupuk kimia menyebabkan hasil produksi berkurang. Berkurangnya hasil produksi merupakan awal perubahan yang dirasakan petani dari yang biasa menggunakan pupuk kimia dengan tanpa penggunaan pupuk kimia. Sehingga sangat diperlukan penyuluhan atau pendidikan non formal untuk petani agar mereka dapat lebih mengerti dan memahami keuntungan dari penerapan agroekologi.

Tabel 7 Tanaman yang Digunakan Petani Responden Sebagai Bahan Pembuatan Larutan Nabati

No Jenis Tanaman Bagian yang digunakan Hama/Penyakit yang dikendalikan

1 Adas Biji Kutu (beras, sereal, palawija) 2 Alang-alang Rimpang Antraknosa pada buncis 3 Babandotan Seluruh tanaman Nematoda pada kentang 4 Bengkoang Biji Ulat pada kubis

5 Brotowali Batang Lalat buah

Kutu aphids pada cabe 7 Daun wangi Daun Lalat buah, bactrocera

dorsalis

8 Gadung Umbi Tikus/rodentisida 9 Jahe Rimpang Ulat pada kubis 10 Jambu mete Kulit Ulat jambu mete 11 Jambu biji Daun Antraknosa

12 Jengkol Buah Walan gsangit pada cabe 13 Kacang babi Biji Ulat pucuk

14 Kayu manis Daun Pestisida organic

15 Kemangi Daun Busuk hitam pada anggrek 16 Kecubung Bunga Kutu, ulat tanah

Penyuluhan dan pendidikan non formal petani di lokasi penelitian diawali dengan pembentukan kelompok tani seperti Pagar Alam. Kelompok tani ini kemudian bergabung dan mendirikan Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Cabang Kabupaten Karanganyar. Kelembagaan petani ini merupakan wadah para petani untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Kelembagaan petani ini juga menyelanggarakan terjadinya proses penyuluhan sesama petani. Para petani saling berbagi pengalaman untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman (OPT) pada lahan petani. Petani juga bertukar informasi tentang benih yang unggul. Kelembagaan petani ini juga menyelenggarakan pelatihan pengomposan, pembuatan mikrob lokal, pembuatan larutan nabati (biopestisida dan biofungisida cara petani), penangkaran benih dan pemuliaan tanaman.

Petani yang menjadi responden pada penelitian ini semuanya menyatakan bahwa kelembagaan petani baik melalui kelompok tani dan Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Cabang Karanganyar adalah untuk mendorong sistem agroekologi. Responden pada penelitian ini 100 % menyatakan mendapat manfaat dari adanya lembaga milik petani. Namun kelembagaan petani ini tidak seluruhnya mendorong untuk terciptanya pangan lokal sebab terdapat 12.5% petani yang masih melakukan tata niaga hasil pertanian ke luar dari Kabupaten Karanganyar.

Petani responden melalui wawancara dan FGD menyatakan pertemuan mereka rutin setiap bulannya. Petani dalam setiap pertemuan membahas tentang persiapan lahan, rencana kerja dan jadwal pelatihan, dan pemuliaan tanaman. Petani dalam setiap pertemuan juga mengumpulkan iuran untuk mengatasi keuangan anggota yang bermasalah menjelang tanam. Pertemuan rutin juga membicarakan permasalahan anggota di luar permasalahan pertanian.

Pengaruh Pengelolaan Sawah Berbasis Agroekologi Terhadap Keanekaragaman Mikrob Tanah

Salah satu pilar dalam praktek agroekologi adalah meningkatkan total keanekaragaman hayati tanah (Pimentel 2005). Kondisi ini dapat dihitung melalui peningkatan spesies dan populasi miroorganisme di dalam tanah perlakuan agroekologi. Perbedaan pertanian konvensional dengan agroekologi yang paling nyata adalah peningkatan total populasi mikrob (Francis et al. 2003). Banyak literatur menunjukan bahwa perlakuan agroekologi memperlihatkan pengaruh yang signifikan dalam kelimpahan ragam mikrobdi dalam tanah (Hole et al.

2005).

2005).Unsur hara juga tersedia dari biomassa mikrob yang mati karena diserang oleh mikrob lain.Efek tidak langsung adalah adanya hasil dari interaksi mikrob, tanah dan nutrisi. Misalnya adalah ketersediaan P hasil interaksi dari tanah dan mikrob pelarut fosfat.

Tabel 8 Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi Terhadap Populasi Mikrob Tanah Pada 13 Minggu Setelah Tanam (MST)

Populasi Mikrob Tanah SPK g-1

Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan total populasi mikrob antar perlakuan tidak berbeda nyata secara uji statistik. Dari Tabel 8 terlihat bahwa penambahan input tidak berpengaruh nyata terhadap populasi total mikrob baikpenambahan input berupa pupuk hayati dan NPK 50%.

Hasil penelitian menunjukan bahwa populasi mikrob pelarut fosfat (MPF) tidak berbeda dalam setiap perlakuan. Mikrob pelarut fosfat merupakan kelompok mikrob tanah yang berkemampuan melarutkan P yang terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia sehingga dapat diserap tanaman. Mikrob pelarut fosfat ini dapat berupa bakteri misal Pseudomonas, Bacillus,

Escheria, Actinomycetes, dan lain lain. Sekitar sepersepuluh sampai setengah jumlah bakteri yang diisolasi dari tanah mampu melarutkan fosfat, jumlah bakteri tersebut berkisar 105 - 107 per gram tanah dan banyak dijumpai di daerah perakaran tanaman. Menurut Hole et al. (2005) dari beberapa strain bakteri, ternyata genus Pseudomonas dan Bacillus mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melarutkan fosfat. Menurut Simarmata (2004) tanaman yang memiliki cukup fosfat akan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit tanaman dan serangan hama.Hal ini diduga karena kandungan P2O5 dalam pupuk anorganik

tersebut terbentuk khelat organik dari Al, Fe, dan Ca sehingga P terbebaskan dan larut serta tersedia untuk tanaman (Illmer et al. 1995). Kecukpan P menyebabkan tanaman dalam penelitian ini tidak mendapat serangan hama dan penyakit yang banyak.

1. Azotobacter

Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap populasi Azotobacter berbeda nyata antar perlakuan. Apabila perlakuan dengan benih yang sama dibandingkan maka terlihat perbedaan yang nyata antar pelakuan dalam memberikan respon terhadap Azotobacter. Respon yang berbeda nyata diperlihatkan oleh perlakuan IKM dibandingkan dengan GKM, IKMP dibandingkan dengan GKMP dan IKMPS dan GKMPS. Populasi Azotobacter di rhizosper berbeda nyata antar dua varietas lokal padi yang diuji. Populasi

Azotobacter pada varietas Gandamana lebih tinggi dibanding varietas IF 8 (Tabel 8).

Azotobacter dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan nitrogen tanah telah sering diteliti namun dengan hasil yang bervariasi, bahkan kadang-kadang tidak meningkatkan hasil tanaman. Kondisi tersebut sangatlah logis mengingat kontribusi rizobakteri hidup bebas terhadap nitrogen tanah hanya sekitar 15 kg N ha-1 tahun-1 yang jauh lebih rendah daripada kontribusi bakteri penambat N2 simbiosis yang mencapai 24-584 kg N ha-1 t-1 (Shantharam &

Mattoo 1997). Azotobacter secara alamiah menambat N2 di dalam rizosfer. Azotobacter sp menggunakan karbon untuk proses metabolismenya dari substansi senyawa karbon yang ada di alam. Ketika Azotobacter diaplikasikan ke dalam benih, perkecambahan benih diperbaiki ke tingkat yang lebih baik, juga

Azotobacter berperan dalam mengontrol penyakit tanaman melalui substansi yang dihasilkan oleh Azotobacter sp. Azotobacter mendapat perlakuan yang khas dari para peneliti sebab memiliki keunikan dari model metabolismenya. Azotobacter

dapat menambat N2. secara aerob. Azotobacter mampu memproduksi protein yang

dapat melindungi enzim nitrogenase dari oksigen. Ciri/sifat lain dari Azotobacter

ini adalah kemampuan dalam mensintesis tidak hanya satu macam enzim, tetapi tiga enzim nitrogenase (Halsall & Gibson 1985). Di samping menghasilkan nitrogenase Azotobacter sp juga menghasilkan thiamin, riboflavin, dan gibralin. 2. Rhizobium

penambahan NPK 50 % dosis rekomendasi memperlihatkan respon yang berbeda. Populasi Rhizobium juga tidak terlalu tinggi karena tanaman padi bukan inang untuk Rhizobium. Penambahan Provibio secara nyata meningkatkan populasi rhizobium sebaliknya penambahan pupuk 50% dosis NPK pada perlakuan yang menggunakan Provibio justru menurunkan populasi rhizobium.

Status hara tanah memiliki pengaruh besar pada simbiosis serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup Rhizobium. Penambatan cenderung menurun seiring peningkatan N tanah. Menurut Tewari (1995), jumlah N yang diperoleh dari penambatan N2 ditentukan oleh perbedaan antara kebutuhan N

tanaman dan N tersedia di tanah. Dengan peningkatan N tanah, kuantitas tanaman memperoleh N2 dari penambatan biologis menurun. Namun demikian, pemupukan

nitrogen diperlukan terutama pada awal pertumbuhan sampai terjadinya simbiosis secara efektif. Kekurangan nitrogen pada awal pertumbuhan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Akibatnya proses infeksi oleh rhizobia pada akar terganggu. Menurut Mapegau (2007) jumlah nitrogen yang ditambat oleh simbiosis 40-70% dari seluruh nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan, sehingga diperlukan masukan nitrogen sekitar 30-60% di luar simbiosis tersebut.

Nitrogen sering menjadi faktor pembatas bagi tanaman. Hal ini karena ketersediaan N bagi tanaman yang cukup rendah di tanah sementara kebutuhan tanaman akan unsur Ncukup tinggi. Hampir 80% dari atmosfer terdiri dari gas N2,

namun N2 tersebut tidak dapat digunakan langsung oleh sebagian besar makluk

hidup (Kumazawa 1984).

3. Azospirillum

Perlakuan benih IKM dan IKMP memperlihatkan perbedaan yang nyata dengan perlakuan IKMPS, akan tetapi GKM, GKMP dan GKMPS tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata. Tabel 8 menunjukan bahwa pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap populasiAzospirillum

hanya berbeda nyata apabila ditambahkan dosis NPK 50 %. Pada benih IF 8. Penambahan dosis NPK 50 % diduga memberikan ekosistem terbaik untuk

Azospirillum. Azospirillum hidup bebas di dalam tanah, baik di sekitar maupun dekat dengan perakaran.Potensinya telah diketahui oleh banyak peneliti memiliki banyak manfaat baik dalam tanah maupun pada tanaman, sehingga banyak diaplikasikan sebagai biofertilizer. Eckert et al. (2001) menyatakan bahwa

Azospirillum digunakan sebagai biofertilizer karena mampu menambat N2 40-80%

dari total nitrogen dalam rotan, 30 % nitrogen dalam tanaman jagung dan 26% pada tanaman padi. Akbari et al. (2007) menyatakan bahwa Azospirillum sp juga menghasilkan hormon pertumbuhan hingga 285,51 mg liter-1, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. Azospirillum sp selain mampu menambat N2

dari kelompok karbohidrat, seperti selulosa, amilosa, dan bahan organik yang mengandung sejumlah lemak dan protein.

Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Produktivitas Padi

Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap tinggi tanaman berbeda nyata antar perlakuan pada tinggi tanaman umur 3 minggu setelah tanam (MST). Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadaptinggi tanaman pada 4 MST beda nyata. Pada tanaman umur 5 MST berbeda nyata untuk perlakuan GKM dan GKMP, umur 6,7 dan 8 MST berbeda nyata antara perlakuan IKMP dan GKMP (Tabel 9).

Tabel 9 Tinggi Tanaman Padi Sawah pada 3 Minggu Setelah Tanam (MST) – 8 Minggu Setelah Tanam (MST)

Perlakuan Tinggi tanaman (cm)

3 MST 4 MST 5 MST 6 MST 7 MST 8 MST

IKM 50.83c 59.97b 74.27 ab 100.73 b 94.643 c 107.33 b GKM 50.28 d 57.53c 72.66 b 99.866b 95.520 c 99.86 b IKMP 51.51 b 59.67b 73.98 ab 104.466 a 95.147 c 104.47 a GKMP 53.84 a 63.13c 74.79a 105.330b 99.270 a 105.33b IKMPS 48.88 f 58.13c 74.23 ab 103.333 a 97.850 b 103.33 a GKMPS 49.61 e 58.30c 74.04 ab 104.400 a 98.100 ab 103.40 a Keterangan : I = IF 8, G = Gandamana, K=Kompos, M = Mikrob Lokal, P = Provibo, S = 50 % dosis NPK.

Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap anakan produktif hanya berbeda nyata pada perlakuan IKM, sementara pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap jumlah gabah malai-1, panjang malai dan gabah isi tidak berbeda nyata. Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap bobot 1.000 butir berpengaruh nyata pada perlakuan IKM dan GKMP. Pengaruh pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi terhadap gabah kering panen memperlihatkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Perlakuan dengan benih IF 8 memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila ditambahkan Provibio dan 50 % dosis NPK, sama halnya dengan perlakuan benih Gandamana memperlihatkan perbedaan yang nyata dengan penambahan Provibio dan 50 % dosis NPK. Hal ini menunjukan tanah di lokasi penelitian responsif terhadap penambahan Provibio dan 50 % dosis NPK.

Tabel 10 Pengaruh Pengelolaan Lahan Sawah Berbasis Agroekologi Terhadap Hasil Pengamatan Jumlah Anakan Produktif, Jumlah Gabah/Malai, Panjang Malai, Bobot 1000 butir, Gabah Isi dan Gabah Kering pada 13 MST

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di lokasi penelitian produksi rata-rata padi yang dikelola dengan sistem konvensional menggunakan pupuk sintetik dan pestisida adalah sebesar 7 ton ha-1 GKP. Sistem pengairannya adalah irigasi teknis dari pengairan irigasi gunung Lawu. Pengelolaan lahan sawah berbasis agroekologi dengan menggunakan kompos, MOL, pupuk hayati Provibio dan 50 % dosis NPK menghasilkan produktivitas yang paling tinggi (Tabel 10).

Pengaruh Pengelolaan Sawah Berbasis Agroekologi terhadap Pendapatan Petani

Pengurangan input eksternal yang telah dilakukan petani di lokasi penelitian adalah sekitar 200 kg pupuk kimia/ha per musim tanam dengan rincian 100 kg Urea, 50 kg SP-36 dan 50 kg KCl. Pengurangan penggunaan input eksternal dapat mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh petani dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan petani. Pendapatan petani merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keuntungan ekonomi dari penerapan agroekologi. Analisis kelayakan usahatani dianalisis melalui analisis

R/C ratio.Penerimaan petani agroekologi merupakan nilai dari penjualan komoditas yang dihasilkan. Komoditas utama yang diukur pada penelitian ini adalah padi. Selain tanaman padi dihasilkan tanaman sela berupa kacang-kacangan dan sayuran. Penelitian ini hanya mengukur nilai penjualan padi. Satu musim usahatani padi dapat dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan, sehingga dalam satu tahun, panen padi dapat dilaksanakan dua kali. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan, petani juga menanam tanaman yang dapat ditanam di sekitar sawah seperti singkong dan pisang. Petani juga melakukan tanaman selingan seperti kacang-kacangan dan jagung.

Hasil penelitian menunjukan seluruh perlakuan memiliki nilai R/C ratio

lebih besar dari satu. Petani yang menerapkan perlakuan IKMPS dengan nilai Nilai R/C ratio 4,82, artinya petani denga perlakuan tersebut akan mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 4,82,- dengan modal Rp. 1,-. Menurut Firdaus (2008) apabila R/C ratio melebihi dari 1 maka perlakuan usaha tani menguntungkan. Perbedaan penerimaan berdasarkan perbedaan jumlah gabah kering panen (ton ha-1) dan biaya produksi, jumlah gabah kering panen paling tinggi secara langsung akan mendapat penerimaan yang tinggi dimana biaya produksi relatif tidak berbeda nyata.

Praktek agroekologi meningkatkan produktivitas lahan dengan meminimumkan penggunaan input eksternal yang berimplikasi pada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi. Perbedaan antara paket teknologi juga memberikan pengaruh yang berbeda pada pendapatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 11.

Tabel 11 Analisis R/C Berdasarkan Pendapatan Petani

No Perlakuan Penerimaan Biaya (Rp) Pendapatan (Rp)

R/C Ratio

1 IKM 29,613,000 6,200,000 22,413,000 4.61 2 GKM 26,505,000 6,325,000 20,180,000 4.19 3 IKMP 29,884,000 6,550,000 23,334,000 4.56 4 GKMP 28,024,000 6,675,000 21,349,000 4.19 5 IKMPS 33,511,000 7,170,000 26,341,000 4.82 6 GKMPS 28,117,000 7,295,000 20,822,000 3.97

Paket teknologi yang menghasilkan produksi paling tinggi adalah paket teknologi dengan Mikrob lokal ditambah pupuk hayati Provibio dan pupuk sintetik dengan dosis 50% NPK (Tabel 12). Paket teknologi ini menghasilkan gabah kering rata-rata sebanyak 9,94 ton/ha dengan rata-rata pendapatan petani sebesar Rp 23.811.500. Sementara paket teknologi MOL+Kompos meningkatkan produksi rata-rata gabah sampai 8,89 ton/ha dengan rata-rata pendapatan petani mencapai Rp 21.296.500,-.

Tabel 12 Perbedaan Antar Paket Teknologi Pertanian Perlakuan Rata-rata produksi

gabah kering (ton/ha)

Rata-rata pendapatan petani (Rp)

MOL+Kompos 8,89 21.296.500 MOL+ Kompos+Provibio 9,34 22.341.500 MOL+Kompos+Provibio+50

% NPK 9,94 23.811.500

Petani di lokasi penelitian juga menanam tanaman sela dilakukan untuk menambah penerimaan petani dan juga dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, tujuan petani melakukan penanaman tanaman sela adalah untuk menunggu waktu musim tanam berikutnya dan menunggu benih siap tanam. Tanaman yang ditanam setelah panen padi ini (jagung dan kacang-kacangan) memiliki umur panen tiga bulan sehingga waktu panen sesuai dengan waktu musim tanaman padi berikutnya dan benih siap tanam. Tanaman sela ini biasanya ditanam sekali dalam satu tahun. Selain tanaman sela, petani juga menanam singkong yang dapat dipanen sekali dalam satu tahun. Beberapa petani juga menanam cabe yang merupakan tanaman yang mempunyai umur enam bulan dan bisa dipanen 12 kali dalam satu musim tanam. Penerimaan petani juga diperoleh dari penanaman tanaman tahunan seperti Jabon dan sengon yang dapat dipanen selama lima tahun. Dalam penelitian ini, hasil dari pertanaman selain padi tidak digunakan untuk menghitung pendapatan petani.