i

PANDU MAHENDRATAMA

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

ii

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Laju Eksploitasi dan Variasi Temporal Keragaan Reproduksi Ikan Banban

Engraulis grayi (Bleeker, 1851) Betina di Pantai Utara Jawa (Oktober – Maret)

adalah benar merupakan karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun

kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang dikutip dari

karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan di

dalam teks serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

Abstrak

Penelitian yang dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar,

Cirebon, Jawa Barat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat eksploitasi ikan banban

dan mengkaji aspek biologi reproduksi ikan banban (Engraulis grayi) di perairan

Cirebon. Pelaksanaannya pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret

2009 dan dilanjutkan pada bulan Oktober 2009 hingga bulan Desember 2009. Telah

ditangkap ikan banban betina berjumlah 654 ekor. Ikan ini pertama kali matang

gonad pada panjang 171 mm dan laju eksploitasinya sebesar 57% atau sudah

mengalami tangkap lebih. Semakin bertambah panjang dan berat tubuh maka tingkat

kematangan gonad semakin tinggi; nilai indeks kematangan gonad semakin

bertambah, maka fekunditas semakin meningkat. Telur-telur yang sudah siap

memijah berdiameter 0,495-0,575 mm. Sebaran diameter telur mengindikasikan

bahwa ikan banban termasuk ikan berfekunditas besar dengan tipe pemijahan “partial spawner”.

Abstract

Research that conducted at Gebang Mekar Fish Landing Base (PPI) Cirebon, West Java, aimed to determine the level of exploitation and assess aspects of banban reproductive biology (Engraulis grayi) in Cirebon. Implementation was accomplished in December 2008 to March 2009 and resumed in October 2009 until December 2009. 654 individuals of female banban have been caught. This species has its first gonad maturity on the length of 171 mm and exploitation rate by 57%, or already over exploited. The increase of the length and weight of the body causing higher level of gonad maturity, gonad maturity index value and fecundity increases. Diameters of eggs that already spawned ranged from 0.495 to 0.575 mm. The distribution of eggs diameter indicates banban is fish with high fecundity with spawning type called "partial spawner".

iii

Pandu Mahendratama. C24062230. Laju Eksploitasi dan Variasi Temporal Keragaan Reproduksi Ikan Banban Engraulis grayi (Bleeker, 1851) Betina di Pantai Utara Jawa (Oktober – Maret). Dibawah bimbingan Yunizar Ernawati dan M. Mukhlis Kamal

Ikan banban (Engraulis grayi) merupakan ikan pelagis kecil yang banyak ditemukan di daerah Pantai Utara Jawa khususnya di perairan Cirebon. Ikan ini merupakan ikan yang dieksploitasi secara intensif karena sebagai hasil tangkapan sampingan. Akibat penangkapan secara terus menerus, populasi akan menurun dengan ditunjukkan oleh ikan-ikan berukuran kecil dan berumur muda yang selanjutnya berpengaruh terhadap keragaan reproduksinya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai aspek biologi reproduksi dan laju eksploitasi terhadap ikan banban yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan di lokasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek biologi reproduksi dan mengetahui tingkat eksploitasi, serta mengeksplorasi keterkaitan antara tingkat eksploitasi dengan reproduksi ikan banban di perairan Cirebon.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 dan dilanjutkan pada bulan Oktober 2009 hingga bulan Desember 2009. Lokasi pengambilan ikan contoh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengukuran panjang dan berat dilakukan di tempat pangkalan pendaratan ikan, sedangkan analisa aspek reproduksi mencakup (faktor kondisi, indeks kematangan gonad, dan tingkat kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur di lakukan di laboratorium.

Ikan banban (Engraulis grayi) yang diamati berjumlah 654 ekor. Sebaran panjang ikan banban berkisar antara 100-205 mm. Pola pertumbuhan ikan tersebut adalah allometrik positif yang berarti pertambahan ukuran berat tubuh lebih dominan dibandingkan pertambahan ukuran panjang tubuh. Nilai faktor kondisi terbesar terdapat pada bulan November dan nilai terendah pada bulan Februari. Berdasarkan tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad, diduga puncak pemijahan ikan banban berada pada bulan Februari dan bulan Maret. Nilai rata-rata fekunditas terbesar terdapat pada bulan Maret sebesar 8.183 butir dan terkecil terdapat pada bulan Desember sebesar 6.016 butir. Berdasarkan pola penyebaran diameter telur diduga bahwa ikan banban (Engraulis grayi) memijah secara total spawner. Dari tren laju eksploitasi, terlihat laju eksploitasi sebesar 0,57, yang berarti 57 % kematian ikan banban disebabkan oleh aktifitas penangkapan.

iv

BETINA DI PANTAI UTARA JAWA (OKTOBER

–

MARET)

PANDU MAHENDRATAMA C24062230

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

v

Judul : Laju Eksploitasi dan Variasi Temporal Keragaan Reproduksi Ikan Banban Engraulis grayi (Bleeker, 1851) Betina di Pantai Utara Jawa (Oktober – Maret)

Nama Mahasiswa : Pandu Mahendratama

NIM : C24062230

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M.Sc NIP. 19490617 197911 2 001 NIP. 132084932

Mengetahui:

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP. 19660728 199103 1 002

vi

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan arahan dan

petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Laju Eksploitasi

dan Variasi Temporal Keragaan Reproduksi Ikan Banban Engraulis grayi (Bleeker,

1851) Betina di Pantai Utara Jawa (Oktober – Maret)”. Skripsi ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS selaku dosen pembimbing

pertama dan Dr. Ir. M. Mukhlis Kamal, M. Sc selaku dosen pembimbing kedua yang

telah banyak membantu dalam pemberian bimbingan dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih

banyak kekurangannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada

berbagai pihak yang terkait.

Bogor, Januari 2011

vii

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. M. Mukhlis

Kamal, M. Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan

bimbingan, arahan, dan saran baik dalam bentuk moriil, materi dan finansial

selama penulis melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai.

2. Dr. Ir. Ridwan Affandi, DEA selaku dosen penguji tamu dan Ir. Sigid Hariyadi,

M.Sc selaku dosen penguji dari program studi atas saran, nasehat, dan perbaikan

yang diberikan.

3. Majariana Krisanti, S.Pi, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan saran, nasehat, dan motivasi selama perkuliahan.

4. Seluruh staf Tata Usaha MSP terutama Mba Widar dan Mba Ina serta Bapak

Ruslan selaku staf Biologi Makro I (BIMA I) atas bantuan dan dukungan yang

telah diberikan kepada penulis.

5. Keluarga tercinta; Bapak (S. Winarno), Ibu (B. Winarti), kakak-kakakku (Mba

Ratih dan Mba Tutuk), dan keponakanku (Sekar dan Bisma) serta Nani Triana atas do’a, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan semangatnya.

6. Keluarga Subandi di PPI Gebang Mekar Cirebon atas segala bantuan selama

penelitian.

7. Teman seperjuangan Tim Telur+ 2010 (Atep, Ilmi, Febri, Ishak, Loyo, Chika,

Yuli, Elfrida dan Oktadya) atas bantuan, semangat dan kerjasamanya selama

penelitian hingga penyusunan skripsi.

8. Sahabat-sahabatku MSP 43 terima kasih atas bantuan serta semangatnya selama

masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

viii

Penulis dilahirkan di Magelang, pada tanggal 18 Desember 1987

dari pasangan Bapak Drs. H. Suyud Winarno, MM dan Ibu Hj.

Badriatun Winarti. Penulis merupakan putra kedua dari dua

bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di SDN Parung Serab,

Ciledug – Tangerang (2000), SLTPN 3 Tangerang (2003) dan

SMAN 101 Jakarta (2006). Pada tahun 2006 penulis lulus seleksi

masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI di Departemen Manajemen

Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan penulis berkesempatan menjadi Asisten Mata

Kuliah Ikhtiologi Fungsional (2008/2009) dan (2009/2010), dan Anatomi Biologi

Ikan (2009/2010), serta aktif sebagai anggota Divisi Informasi dan Komunikasi

(2008/2009) dan anggota Divisi Minat dan Bakat (2009/2010) dalam kepengurusan

Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER).

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, penulis

melaksanakan penelitian yang berjudul “Laju Eksploitasi dan Variasi Temporal Keragaan Reproduksi Ikan Banban Engraulis grayi (Bleeker, 1851) Betina di Pantai Utara Jawa (Oktober – Maret)”.

ix

3.4.2. Aspek pertumbuhan dan reproduksi ... 19

3.4.2.1. Hubungan panjang-berat ... 19

3.4.2.2. Faktor kondisi ... 19

x

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 23

4.2. Sebaran Frekuensi Panjang ikan banban (Engraulis grayi) ... 24

4.3. Aspek Pertumbuhan dan Reproduksi ... 28

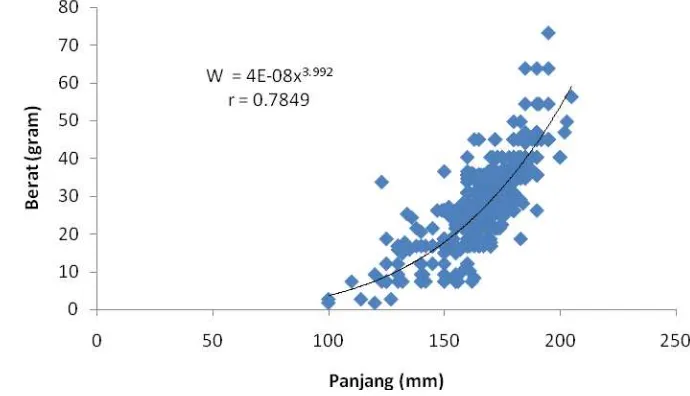

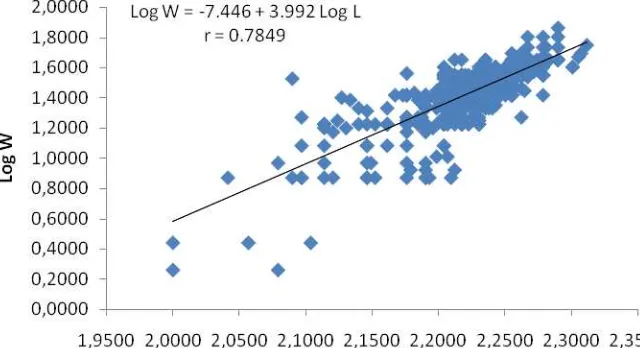

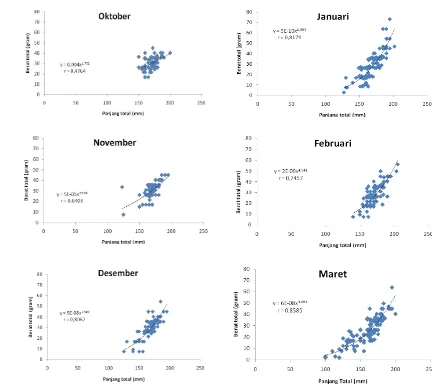

4.3.1. Hubungan panjang-berat ... 28

4.3.2. Faktor kondisi ... 32

4.3.3. Tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi)... 35

4.3.4. Indeks kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) ... 39

4.3.5. Fekunditas ikan banban (Engraulis grayi) ... 41

4.3.6. Diameter telur ikan banban (Engraulis grayi)... 43

4.4. Mortalitas dan Laju Eksploitasi ... 45

4.5. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Ikan Banban (Engraulis grayi) ... 46

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

5.1. Kesimpulan ... 48

5.2. Saran... ... 48

xi

Halaman

1. Alat dan bahan, serta kegunaan ... 15

2. Klasifikasi tingkat kematangan gonad (Engraulis encrasicolus L. 1758)

menurut Bellido et al. (2000) ... 17

3. Hasil analisis hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulisgrayi)

berdasarkan bulan pengamatan ... 30

4. Klasifikasi tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi)

berdasarkan hasil pengamatan ... 35

xii

Halaman

1. Skema perumusan masalah ... 3

2. Ikan banban (Engraulis grayi, Bleeker 1851) ... 5

3. Lokasi penelitian... 14

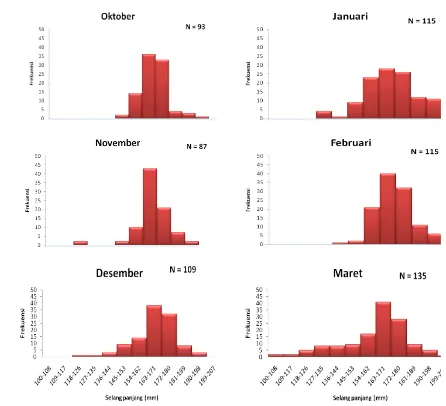

4. Sebaran selang kelas ukuran panjang ikan banban (Engraulis grayi) ... 25

5. Sebaran ukuran panjang ikan banban (Engraulis grayi) pada setiap bulan pengamatan selama tahun 2009 ... 26

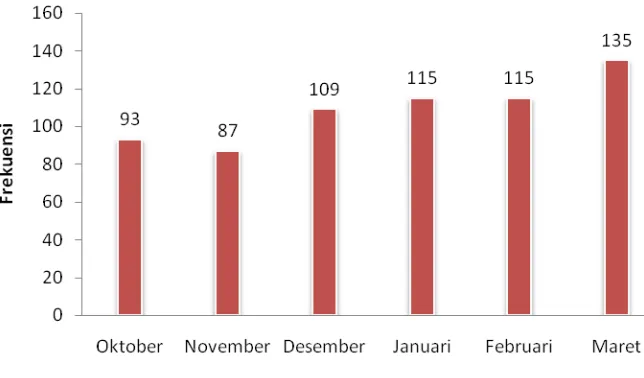

6. Sebaran jumlah contoh ikan banban (Engraulis grayi) setiap bulan pengamatan selama tahun 2009 ... 27

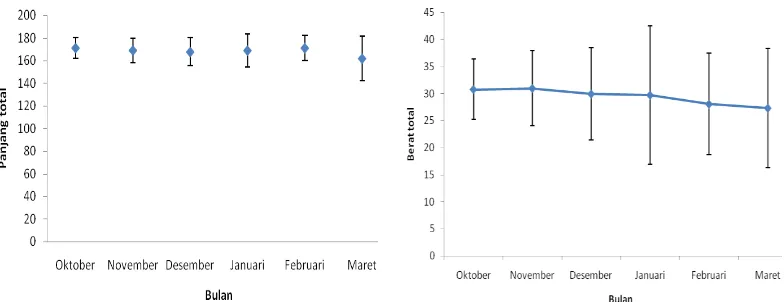

7. Perbandingan panjang dan berat dari total tangkapan ikan banban (Engraulisgrayi) setiap bulan pengamatan selama tahun 2009... 28

8. Hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayi) secara keseluruhan ... 29

9. Hubungan logaritma panjang dan logaritma berat ikan banban (Engraulis grayi) ... 30

10. Hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayi) di setiap bulan pengamatan... 32

11. Faktor kondisi ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan selang kelas panjang ... 33

12. Faktor kondisi ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan bulan pengamatan... 34

13. Tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) betina berdasarkan bulan pengamatan ... 36

14. Tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) betina berdasarkan selang kelas panjang total ... 37

15. Struktur histologis gonad ikan banban (Engraulis grayi) pada TKG I, TKG II, TKG III, dan TKG IV ... 38

16. Indeks kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan bulan pengamatan ... 39

17. Indeks kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan selang panjang total ... 40

xiii

21. Sebaran diameter telur ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan

selang kelas diameter telur ... 43

22. Sebaran diameter telur ikan banban (Engraulis grayi) setiap bulan

xiv

Halaman

1. Gambar alat dan bahan yang digunakan selama melakukan penelitian ... 53

2. Metode pembuatan preparat histologis ... 54

3. Frekuensi panjang hasil tangkapan ikan banban (Engraulis grayi) di PPI

Gebang Mekar, Cirebon ... 56

4. Uji t untuk hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayi)di PPI

Gebang Mekar, Cirebon ... 56

5. Contoh perhitungan fekunditas... 57

6. Selang kelas diameter telur ikan banban (Engraulis grayi) di PPI Gebang

Mekar, Cirebon ... 58

7. Perhitungan pendugaan mortalitas total (Z), alami (M), penangkapan (F),

dan laju eksploitasi (E) ... 58

8. Pendugaan ukuran panjang ikan pertama kali matang gonad ikan banban

(Engraulis grayi) dengan metode Spearman Karber ... 60

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten pesisir di Utara Jawa Barat yang

berbatasan dengan Laut Jawa, keadaan alamnya sebagian besar terdiri dari daerah

pantai dan perbukitan. Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada koordinat 6°43′LS 108°34′ BT dengan luas wilayah 37,54 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 80,42 km (wikipedia 2009). Kondisi demikian menyebabkan kabupaten

pesisir ini memiliki potensi SDI yang tinggi. Salah satu jenis ikan adalah ikan

banban (Engraulis grayi) yang banyak ditemukan atau ditangkap di daerah perairan

Cirebon dan selanjutnya di daratkan di PPI Gebang Mekar Kabupaten Cirebon, serta

menjadi salah satu sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis, meskipun bukan

merupakan hasil tangkapan utama.

Menurut hasil wawancara terhadap nelayan setempat, ikan yang menjadi

komoditas tangkapan utama di perairan Cirebon yaitu ikan tongkol, ikan kembung,

ikan tenggiri dan ikan layur. Walaupun demikian, ikan banban selalu tertangkap oleh

para nelayan, karena alat tangkap yang digunakan tidak selektif. Ikan banban

tertangkap dengan jaring rampus dan tidak jarang pula pada ikan-ikan kecil serta

ikan yang matang gonad dan siap berpijah juga ikut tertangkap. Penangkapan ikan

yang tidak terkendali dan berlangsung terus menerus, dikhawatirkan dapat terjadi

overfishing yaitu penurunan populasi ikan akibat tekanan penangkapan yang besar.

Aspek biologi reproduksi merupakan informasi yang mendasar dan penting

bagi pengelolaan dan pemanfaatan, pada khususnya sumberdaya ikan banban.

Beberapa informasi penting yang akan diperoleh, diantaranya adalah tingkat

kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, diameter telur, dan

musim pemijahan.

Variasi reproduksi ikan dapat dipengaruhi oleh adanya musim. Musim barat

dan musim timur sangat berbeda kondisi hidrologinya. Hal ini ditandai adanya

perbedaan curah hujan, dimana musim barat relatif lebih tinggi, dibandingkan pada

musim timur. Proses reproduksi ikan banban pada musim timur akan mengalami

perairan menjadi baik atau tidak terganggu untuk kelanjutan proses reproduksi ikan

banban tersebut.

Penelitian ini mencoba mengetahui tingkat eksploitasi dan mengkaji variasi

temporal aspek keragaan pertumbuhan dan reproduksi. Salah satu ciri populasi ikan

yang telah mengalami eksploitasi adalah perubahan komposisi ukuran menjadi lebih

kecil. Hal ini dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil reproduksi.

Konsekuensinya, populasi didominasi oleh ikan dengan ukuran kecil dengan

pertumbuhan yang lebih cepat dan kematangan gonad yang lebih awal. Pengamatan

dengan mengetahui laju eksploitasi serta mengkaji keragaan pertumbuhan dan

reproduksi masih jarang dilakukan, oleh karena itu penelitian ini penting

dilaksanakan untuk menghasilkan informasi-informasi yang menjadi pertimbangan

dalam pengelolaan sumberdaya ikan banban secara berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Ikan banban bukan merupakan target utama tangkapan pada daerah perairan

Cirebon, dikarenakan belum diketahuinya potensi alami dan juga tingkat

eksploitasinya, sehingga ikan tersebut hanya digolongkan ke dalam sumberdaya ikan

ekonomis. Akan tetapi apabila setiap upaya penangkapan selalu dijumpai ikan

banban dan tidak jarang pula pada ikan yang matang gonad serta siap memijah juga

ikut tertangkap, dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan

populasi.

Hal ini dapat mempengaruhi pada masa yang akan datang kehidupan ikan

banban akan terancam, baik berupa kepunahan maupun degradasi genetis. Oleh

sebab itu jenis ikan ini perlu dilestarikan melalui pengelolaan habitat dan populasi

yang rasional. Untuk hal tersebut diperlukan informasi dan data tentang keadaan

reproduksinya, karena dalam pengelolaan untuk menjamin kelestarian sumberdaya

maka reproduksi berperan untuk mengetahui ukuran pertama kali ikan matang

gonad. Informasi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar

dan menjadi acuan dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan banban yang lestari

Gambar 1. Skema perumusan masalah

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui laju eksploitasi ikan banban di perairan Cirebon

b. Mengkaji variasi temporal keragaan pertumbuhan dan reproduksi ikan banban.

Sumberdaya ikan banban

Pengelolaan sumberdaya ikan banban Tingkat Eksploitasi

Populasi menurun

Keragaan Reproduksi : IKG dan TKG

Fekunditas Diameter telur

Eksploitasi tinggi Eksploitasi rendah

Populasi normal

Didominasi ikan kecil dan muda

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai

biologi reproduksi ikan banban (Engraulis grayi) sehingga dapat digunakan dalam

berbagai upaya pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal serta menjaga

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi dan Ciri Morfologis

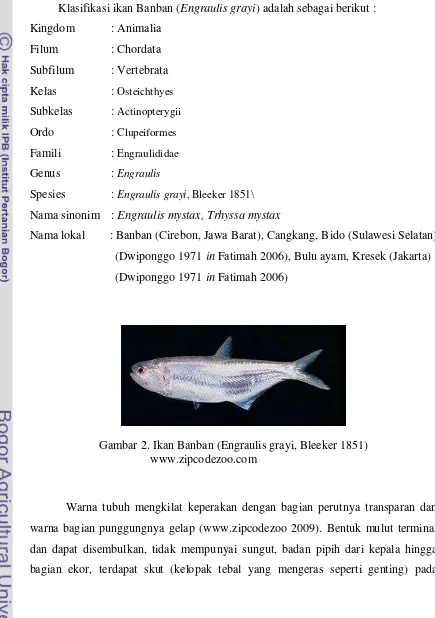

Klasifikasi ikan Banban (Engraulis grayi) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Osteichthyes

Subkelas : Actinopterygii

Ordo : Clupeiformes

Famili : Engraulididae

Genus : Engraulis

Spesies : Engraulis grayi, Bleeker 1851\

Nama sinonim : Engraulis mystax, Trhyssa mystax

Nama lokal : Banban (Cirebon, Jawa Barat), Cangkang, Bido (Sulawesi Selatan)

(Dwiponggo 1971 in Fatimah 2006), Bulu ayam, Kresek (Jakarta)

(Dwiponggo 1971 in Fatimah 2006)

Gambar 2. Ikan Banban (Engraulis grayi, Bleeker 1851) www.zipcodezoo.com

Warna tubuh mengkilat keperakan dengan bagian perutnya transparan dan

warna bagian punggungnya gelap (www.zipcodezoo 2009). Bentuk mulut terminal

dan dapat disembulkan, tidak mempunyai sungut, badan pipih dari kepala hingga

bagian perut sampai pangkal ekor. Ikan ini memiliki kelengkapan sirip utama yaitu

2.2. Habitat dan Distribusi

Ikan kresek merupakan salah satu nama lain dari ikan ini. Daerah perairan asin

seperti pantai dan muara sungai merupakan habitat hidupnya, serta banyak

ditemukan di perairan pantai yang berbatasan dengan air payau. Pada ikan dewasa

dan remaja mampu berenang menembus bagian hulu perairan, dimana kondisi

mixohalin sampai kondisi mesohalin. Telur-telur dan larva ikan terdapat di hutan

bakau dengan makanannya berupa organism planktonik (fishbase 2010). Ikan

pemakan berbagai jenis plankton, zoobenthos, zooplankton, udang, copepods,

polychaetes dan amphipods ini tergolong ke dalam ikan pelagis kecil, hidup dengan

cara bergerombol satu sama lainnya. Ikan banban tersebar di sepanjang pantai

perairan Indonesia terutama di pantai utara Jawa, pantai Sumatera bagian Timur,

sepanjang pantai Kalimantan, pantai Arafuru ke Utara sampai Teluk Benggala,

pantai Sulawesi Selatan hingga sepanjang pantai Laut Cina Selatan (Samad 1999),

serta dapat ditemukan di Utara Queenland (Australia), Laut Hindia dan Pasifik

Barat, dan dari pantai Barat India sampai Kepulauan Lesser Sunda (www.dkp.go.id).

2.3. Aspek Pertumbuhan

Pertumbuhan dalam istilah yang sederhana dapat dikatakan sebagai

pertambahan ukuran panjang atau berat dalam suatu waktu. Akan tetapi apabila

banyak faktor mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor

tersebut ada yang dapat dikontrol dan ada juga yang tidak. Faktor dalam adalah

faktor yang sulit dikontrol, diantaranya adalah keturunan, umur, jenis kelamin,

hormon dan penyakit sedangkan faktor luar yang utama mempengaruhi

pertumbuhan ialah makanan dan suhu perairan. Di daerah tropik makanan

merupakan faktor yang lebih penting dari pada suhu perairan. Bila keadaan

faktor-faktor lain normal, ikan dengan makanan berlebih akan tumbuh lebih pesat (Effendie

1997). Menurut Sparre and Venema (1999), parameter-parameter yang menduga pertumbuhan yaitu panjang infinitif (L∞) yang merupakan panjang maksimum secara teoritis dan koefisien pertumbuhan (K) merupakan umur teoritis pada saat

panjang sama dengan nol.

2.3.1. Hubungan panjang-berat

Hubungan panjang dengan berat hampir mengikuti hukum kubik yaitu

bahwa berat ikan sebagai pangkat tiga dari panjangnya. Hal ini disertai anggapan

bahwa bentuk dan berat ikan tersebut tetap sepanjang hidupnya. Namun pada

kenyataannya hubungan yang terdapat pada ikan tidak demikian karena bentuk dan

panjang ikan berbeda-beda. Dengan melakukan analisa hubungan panjang berat ikan

tersebut maka pola pertumbuhan ikan dapat diketahui. Selanjutnya dapat diketahui

bentuk tubuh ikan tersebut gemuk atau kurus (Effendie 1997).

Rumus umum mengenai hubungan panjang berat adalah W = aLb, dengan a

dan b adalah konstanta yang diperoleh dari perhitungan regresi antara W (berat total)

dan L (panjang total). Pola pertumbuhan ada dua jenis yaitu pertumbuhan isometrik

dan allometrik. Pertumbuhan isometrik (b=3) berarti pertambahan panjang

seimbang dengan pertambahan berat sedangkan pertumbuhan allometrik (b ≠ 3)

berarti pertambahan panjang tidak seimbang dengan pertambahan berat.

Pertumbuhan dinyatakan bersifat allometrik positif jika b > 3 yang berarti

pertambahan berat lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang

sedangkan pertumbuhan dinyatakan bersifat allometrik negatif jika b < 3 yang

dari merupakan konstanta hasil regresi, sedangkan W adalah berat total ikan dan L

adalah panjang total ikan. Untuk mendapatkan hubungan antara panjang dan berat

ikan tersebut digunakan nilai koefisien korelasi jika mendekati 1 maka terdapat

hubungan yang erat antara kedua variabel (Walpole 1992).

2.3.2. Faktor kondisi

Faktor kondisi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan.

Faktor kondisi dapat menunjukkan keadaan ikan baik dilihat dari segi kapasitas fisik

untuk bertahan hidup dan reproduksi. Effendie (1979) menyatakan bahwa nilai

faktor kondisi suatu jenis ikan dipengaruhi oleh umur, makanan, jenis kelamin, dan

tingkat kematangan gonad (TKG).

Tercapainya kematangan gonad untuk pertama kali akan menyebabkan

terjadinya penurunan kecepatan pertumbuhan karena sebagian dari makanan

digunakan untuk perkembangan gonad. Ikan dapat mengalami peningkatan atau

penurunan faktor kondisi dalam daur hidupnya. Keadaan ini mengindikasikan

adanya musim pemijahan bagi ikan betina. Peningkatan faktor kondisi diakibatkan

oleh perkembangan gonad yang akan mencapai puncaknya sebelum pemijahan. Ikan

yang cenderung menggunakan cadangan lemaknya sebagai sumber tenaga selama

proses pemijahan, pada umumnya akan mengalami penurunan faktor kondisi

(Effendie 1979).

2.4. Aspek Reproduksi

Reproduksi merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan suatu

sumberdaya perairan. Keberhasilan suatu spesies ikan dalam daur hidupnya

ditentukan dari kemampuan anggotanya untuk bereproduksi di lingkungan yang

berfluktuasi dan menjaga keberadaan populasinya (Moyle dan Cech 2004). Nikolsky

(1963) menyatakan bahwa reproduksi merupakan mata rantai dalam siklus hidup

yang berhubungan dengan mata rantai yang lain untuk menjamin keberlanjutan

Beberapa aspek reproduksi menurut (Nikolsky 1963) antara lain nisbah

kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan

sebaran diameter telur.

2.4.1. Tingkat kematangan gonad (TKG)

Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad

sebelum dan sesudah ikan memijah. Pengetahuan mengenai kematangan gonad

diperlukan untuk menentukan atau mengetahui perbandingan antara ikan yang

matang gonadnya dengan ikan yang belum matang gonad dari stok yang ada

diperairan, selain itu dapat diketahui ukuran atau umur ikan pertama kali matang

gonad, mengetahui waktu pemijahan, lama pemijahan, dan frekuensi pemijahan

dalam satu tahun (Effendie 1997). Pencatatan perubahan atau tahap-tahap

kematangan gonad diperlukan untuk mengetahui perbandingan ikan-ikan yang akan

melakukan reproduksi atau tidak. Berdasarkan tahap kematangan gonad juga dapat

diketahui kapan ikan akan memijah, baru memijah, atau sudah memijah.

Kwok (1999) in Ambarwati (2008) menyatakan bahwa adanya pengaruh

tingginya TKG akan memperbesar kisaran panjang dan berat tubuh suatu ikan dan

pada ikan dengan ukuran kisaran panjang dan berat yang tidak sama mempunyai

TKG yang sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam.

Faktor dari luar diantaranya adalah kondisi lingkungan dimana ikan tersebut hidup,

ada tidaknya ketersediaan makanan, suhu, salinitas dan kecepatan pertumbuhan ikan

itu sendiri. Selanjutnya faktor dari dalam yaitu disebabkan oleh umur, ukuran dan

faktor fisiologi ikan itu sendiri. Menurut Lagler et al. (1977) pada umumnya, ikan

dengan ukuran panjang maksimum yang lebih kecil dan masa hidup yang lebih

singkat akan mengalami kematangan gonad yang pertama dengan umur yang lebih

muda.

2.4.2. Indeks kematangan gonad (IKG)

Perubahan yang terjadi di dalam gonad secara kuantitatif dapat diketahui dari

merupakan perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh. Indeks ini

menunjukkan perubahan gonad terhadap kondisi ikan secara morfologi. Effendie

(1997) menyatakan, indeks kematangan gonad akan semakin meningkat nilainya dan

mencapai batas maksimum pada saat akan terjadi pemijahan, kemudian menurun

dengan cepat sampai selesai pemijahan. Umumnya, pertambahan berat gonad pada

ikan betina lebih besar dari ikan jantan yaitu sebesar 10 – 25% dari berat tubuhnya,

sedangkan pada ikan jantan sebesar 10 -15%.

Bagenal (1978) in Nasution (2004) menyatakan bahwa ikan yang

mempunyai nilai IKG lebih kecil dari 20 % adalah kelompok ikan yang dapat

memijah lebih dari satu kali setiap tahunnya. Pernyataan tersebut dapat

mengindikasikan pada penelitian Hari (2010) terhadap ikan tembang di lokasi

Blanakan, bahwa rata-rata nilai IKG sebesar 2,4563%, sehingga dapat disimpulkan

bahwa ikan tembang tersebut dikategorikan termasuk ikan yang memijah lebih dari

satu kali pemijahan.

Perubahan nilai indeks kematangan gonad berhubungan erat dengan tahap

perkembangan telur. Dengan memantau perubahan indeks kematangan gonad dari

waktu ke waktu, maka dapat diketahui ukuran ikan waktu memijah (Effendie 1997).

2.4.3. Fekunditas

Fekunditas merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina. Ada

beberapa pengertian fekunditas antara lain fekunditas individu, fekunditas relatif,

dan fekunditas total. Menurut Nikolsky (1963), fekunditas individu adalah jumlah

telur dari generasi tahun itu yang dikeluarkan pada tahun itu pula. Adapun Royce

(1972) menyatakan, fekunditas relatif adalah jumlah telur persatuan berat atau

panjang, sedangkan fekunditas total diartikan sebagai jumlah telur yang dihasilkan

oleh ikan selama hidupnya.

Ikan-ikan yang tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas relatif lebih

kecil, umumnya fekunditas relatif lebih tinggi dibanding dengan fekunditas individu,

serta fekunditas relatif akan menjadi maksimum pada golongan ikan yang masih

muda. Fekunditas pada ikan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jika ikan

akan besar atau fekunditas semakin tinggi, sedangkan ikan yang hidup di habitat

dengan sedikit predator akan memiliki jumlah telur yang lebih sedikit (Nikolsky

1963). Beberapa faktor yang berperan terhadap jumlah telur yang dihasilkan oleh

ikan betina yaitu fertilitas, frekuensi pemijahan, perlindungan induk, ukuran telur,

kondisi lingkungan, dan kepadatan populasi (Moyle dan Cech 2004).

2.4.4. Diameter telur

Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang suatu telur yang

diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera (Effendie 1979). Ukuran

diameter telur dipakai untuk menentukan kualitas telur. Umumnya sudah dapat

diduga bahwa semakin meningkat kematangan gonad maka diameter telur yang ada

di dalam ovarium semakin besar pula. Telur yang berukuran besar akan

menghasilkan larva yang berukuran lebih besar dari pada telur yang berukuran kecil.

Menurut Effendie (1997), untuk menilai perkembangan gonad ikan betina selain

dilihat hubungan antara indeks kematangan gonad dengan tingkat kematangan

gonad, dapat pula dihubungkan dengan perkembangan diameter telur yang

dikandungnya hasil dari pengendapan kuning telur selama proses vitellogenesis.

Perkembangan diameter telur semakin meningkat dengan meningkatnya tingkat

kematangan gonad, karena semakin mendekati waktu pemijahan.

Ikan laut memiliki ukuran telur lebih kecil dibandingkan dengan ikan air

tawar. Ukuran telur dapat mempengaruhi ukuran larva yang dihasilkan dan juga

berhubungan dengan kelangsungan hidup larva. Pada populasi ikan laut terdapat

hubungan antara ukuran telur dengan ukuran ikan selama siklus hidupnya, hal ini

didukung oleh proses rekruitmen (Chambers dan Leggett 1996).

Diameter telur ikan akan mengindikasikan pola pemijahan ikan, termasuk

pemijahan total atau bertahap. Dalam satu tingkat kematangan gonad komposisi

telur yang dikandung tidak homogen melainkan terdiri atas bermacam ukuran telur,

hal ini berhubungan dengan frekuensi dan lama musim pemijahan (Effendie 1997).

Ikan yang memiliki diameter telur yang sama pada semua bagian gonadnya akan

melakukan pemijahan secara total sedangkan ukuran telur yang berbeda dalam tubuh

2.5. Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Banyak faktor yang berperan di suatu lingkungan perairan sehingga

menyebabkan berkurangnya kesempatan hidup individu ikan dalam suatu populasi.

Pada stok yang telah dieksploitasi perlu untuk membedakan mortalitas akibat

penangkapan dan mortalitas alami. Laju mortalitas (Z) adalah penjumlahan laju

mortalitas penangkapan (F) dan laju mortalitas alami (M) (King 1995 in Syakila

(2009).

Laju eksploitasi (E) didefinisikan sebagai bagian suatu kelompok umur yang

akan ditangkap selama ikan tersebut hidup. Dengan kata lain laju eksploitasi adalah

jumlah ikan yang ditangkap dibandingkan jumlah total ikan yang mati baik akibat

kematian alami maupun penangkapan (Pauly 1984). Gulland (1971) in Pauly (1984)

menduga bahwa dalam stok yang dieksploitasi optimal maka laju mortalitas

penangkapan (F) sama dengan laju mortalitas alami (M) atau laju eksploitasi (E)

sama dengan 0,5.

2.6. Aspek Eksploitasi dan Reproduksi

Biomasa atau berat total populasi ikan yang ada dalam suatu habitat akan

tumbuh mendekati daya dukung apabila tidak ditangkap. Akan terjadi perbedaan

populasi dalam habitat yang dilakukan kegiatan penangkapan dengan habitat yang

tidak dilakukan kegiatan penangkapan, hal ini terlihat karena adanya ikan-ikan yang

lebih besar dan berumur tua menempati habitat yang tidak dilakukan kegiatan

penangkapan dan sebaliknya pada habitat yang terjadi penangkapan terdiri atas

populasi ikan-ikan berumur muda dan bertubuh kecil. Karena pada saat terjadi

penangkapan sebagian besar ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan besar dan

dewasa. Akibat dari kegiatan penangkapan ini adalah turunnya biomasa di bawah

daya dukung habitat dan meningkatkan kesempatan bertumbuh bagi ikan-ikan kecil

(Murdiyanto 2004).

Salah satu ciri populasi ikan yang telah mengalami eksplotasi adalah

perubahan komposisi ukuran menjadi lebih kecil. Hal ini dapat mempengaruhi

secara signifikan terhadap hasil reproduksi. Eksploitasi dengan skala besar

ikan yang berukuran besar dari pada ikan yang berukuran kecil. Konsekuensinya,

populasi didominasi oleh ikan dengan ukuran kecil dengan pertumbuhan yang lebih

cepat dan kematangan gonad yang lebih awal. Sebagian besar ciri variasi

sejarah-hidup yang didasarkan pertumbuhan, umur saat matang gonad, ukuran keturunan

3. METODE PENELITIAN

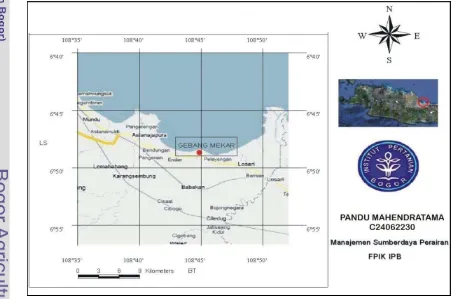

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai bulan

Desember 2009. Pengambilan ikan contoh di lakukan pada bulan Desember 2008,

Januari – Maret 2009, dan Oktober – Desember 2009 mewakili musim barat. Ikan

contoh didapatkan dari hasil penangkapan ikan oleh para nelayan di sekitar perairan

Cirebon dan kemudian didaratkan di PPI Gebang Mekar, Cirebon, Jawa Barat.

Sampel tersebut kemudian dibawa ke Bogor untuk dilakukan analisa aspek

reproduksi seperti Tingkat Kematangan Gonad (TKG) dan Indeks Kematangan

Gonad (IKG). Analisis terhadap ikan contoh dilakukan di Laboratorium Biologi

Makro 1, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

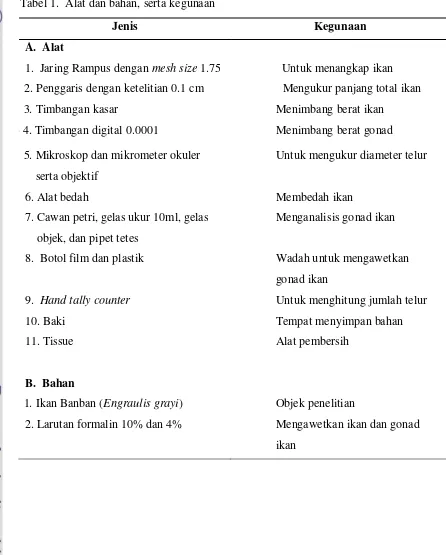

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini pada saat di lokasi

pengambilan sampel dan di laboratorium, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan bahan, serta kegunaan

Jenis Kegunaan

4 5. Mikroskop dan mikrometer okuler

serta objektif

Untuk mengukur diameter telur

6. Alat bedah Membedah ikan

7. Cawan petri, gelas ukur 10ml, gelas

3.3. Metode Kerja

3.3.1. Prosedur kerja di lapang

Ikan yang diamati diambil dari Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar,

Cirebon dengan dua tahap pengambilan. Pada tahap pertama pengambilan contoh

ikan dilakukan oleh Enumerator dimulai dari tanggal 28 Desember 2008 sampai

dengan tanggal 31 Maret 2009 dan dilanjutkan dari tanggal 1 Oktober 2009 hingga

tanggal 31 Desember 2009. Ikan yang diambil dikhususkan hanya ikan betina saja,

setiap harinya diambil 3 – 5 ekor ikan, kemudian diukur panjang total ikan

menggunakan penggaris ketelitian 0,1 cm dan menimbang berat total ikan

menggunakan timbangan kasar, serta dibedah untuk diambil gonadnya. Contoh

gonad ikan diawetkan dengan larutan formalin 4% kemudian contoh tersebut dikirim

ke Bogor untuk diamati aspek reproduksinya di laboratorium Biologi Makro 1,

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pengambilan contoh ikan pada tahap kedua dikhususkan untuk analisis

histologi, sehingga ikan harus tetap segar. Ikan diambil sebanyak 24 ekor, dihitung

panjang-berat tubuh kemudian di bedah dan diambil gonadnya. Gonad dengan TKG

I,II,III dan IV diawetkan dengan menggunakan larutan Bouin`s. Kemudian

melakukan validasi berat yaitu membandingkan antara berat dari timbangan kasar

yang digunakan oleh Enumerator dengan timbangan digital dengan ketelitian 0,01,

sehingga didapatkan rumus dengan nilai R2= 99,4% dan N = 70.

Keterangan :

TD : Timbangan Digital 0.01 TK : Timbangan Kasar

3.3.2. Prosedur kerja di laboratorium

3.3.2.1. Pengamatan tingkat kematangan gonad (TKG)

Sampel gonad ikan banban yang akan dianalisis, dipisahkan terlebih dahulu

menurut hari dan bulan pengambilan sampel tersebut. Penentuan tingkat kematangan

pada bentuk gonad, berat gonad, ukuran panjang gonad, warna gonad, dan

perkembangan isi gonad (Effendie 1997), sedangkan dengan penentuan histologi

gonad berdasarkan anatomi gonad secara mikroskopik Angka (1990) in Nasution

(2004). Dalam menentukan ciri-ciri morfologisnya mengikuti dasar atau acuan dari

klasifikasi tingkat kematangan gonad menurut penelitian Bellido et al. (2000) pada

tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi tingkat kematangan gonad (Engraulis encrasicolus L. 1758) menurut Bellido et al. (2000) :

Tingkat Betina

I Ikan muda

Gonad seperti sepasang benang yang memanjang pada sisi lateral rongga peritoneum bagian depan, berwarna bening dan permukaan licin.

II Masa Perkembangan

Gonad berukuran lebih besar, berwarna putih kekuningan, telur-telur belum bisa dilihat satu persatu dengan mata telanjang.

III Dewasa

Gonad mengisi hampir setengah rongga peritoneum, telur-telur mulai terlihat dengan mata telanjang berupa butiran halus, gonad berwarna kuning kehijauan.

IV Matang

Gonad mengisi sebagian besar ruang peritoneum, warna menjadi hijau kecoklatan dan lebih gelap. Telur-telur jelas telihat dengan butiran-butiran yang jauh lebih besar dibandingkan pada tingkat III.

V Setelah Matang

Gonad berkerut, dinding tebal, butir telur sisi terdapat di dekat pelepasan. Banyak telur seperti pada tingkat II

3.3.2.2. Analisis struktur histologis gonad

Untuk penentuan tingkat kematangan gonad secara histologis, hanya

diperlukan dari gonad betina yaitu gonad dengan TKG I, TKG II, TKG III, dan TKG

IV. Sampel gonad yang akan dibuat menjadi preparat histologis menggunakan

Pembuatan preparat histologis dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ikan,

Departemen Budidaya Perairan.

3.3.2.3. Fekunditas dan diameter telur

Penentuan fekunditas dilakukan dengan cara campuran, cara ini dilakukan

dengan mengambil gonad ikan betina yang memiliki tingkat kematangan gonad

(TKG) IV sebanyak 10 contoh gonad secara acak pada setiap bulannya. Berat gonad

contoh diambil 0,1 gram yakni dari bagian posterior, median dan anterior.

Selanjutnya dienceran dengan 10 ml akuades dan dihitung fekunditas pada 1 ml

contoh gonad dengan menggunakan kaca pembesar. Setelah penghitungan

fekunditas dilanjutkan dengan pengukuran diameter telur dengan mikrometer okuler

dan mikroskop binokuler pada perbesaran 40 kali. Diameter telur ikan yang diukur

merupakan telur yang memiliki bentuk yang teratur dan diambil secara acak

sebanyak 150 butir tiap gonadnya.

3.4. Analisis Data

3.4.1. Sebaran frekuensi panjang

Sebaran frekuensi panjang ikan dtentukan berdasarkan data panjang total ikan

banban yang tertangkap di perairan Cirebon dan didaratkan di PPI Gebang Mekar.

Tahap untuk menganalisis data frekuensi panjang ikan yaitu :

a. Menentukan jumlah selang kelas yang diperlukan

b. Menentukan lebar selang kelas

c. Menentukan kelas frekuensi dan memasukkan frekuensi masing-masing kelas

dengan memasukkan panjang dan masing-masing ikan contoh pada selang kelas

yang telah ditentukan.

3.4.2. Aspek pertumbuhan dan reproduksi 3.4.2.1. Hubungan panjang-berat

Analisis panjang dan berat bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan

ikan di alam. Untuk mencari hubungan antara panjang total ikan dengan beratnya

digunakan persamaan eksponensial sebagai berikut (Effendie 1997) :

W = aLb

Hubungan panjang dan berat dapat dilihat dari nilai konstanta b, yaitu bila b

= 3, hubungan yang terbentuk adalah isometrik (pertambahan panjang seimbang dengan pertambahan berat). Bila n ≠ 3 maka hubungan yang terbentuk adalah allometrik, jika b > 3 maka hubungannya bersifat allometrik positif (pertambahan

berat lebih dominan dari pertambahan panjangnya), sedangkan bila b < 3 maka

hubungan yang terbentuk bersifat allometrik negatif (pertambahan panjang lebih

dominan dari pertambahan beratnya).

3.4.2.2. Faktor kondisi

Faktor kondisi dihitung berdasarkan panjang dan berat ikan contoh dengan

rumus sebagai berikut (Effendie 1979) :

Jika nilai b = 3 maka rumus yang digunakan adalah :

Keterangan : K : Faktor kondisi

W : Berat ikan contoh (gram) L : Panjang ikan contoh (cm) a dan b : Konstanta

3.4.2.3. Tingkat kematangan gonad (TKG)

Tingkat kematangan gonad ditentukan dengan menggunakan standar

kematangan gonad secara morfologi dari (Engraulis encrasicolus L. 1758) menurut

Bellido et al. (2000), sedangkan secara histologi berdasarkan anatomi gonad secara

mikroskopik menurut Angka (1990) in Nasution (2004). Penentuan Tingkat

kematangan gonad (TKG) dilakukan terhadap semua ikan contoh yang diambil.

Sementara penentuan secara histologi diambil pada gonad ikan yang masih segar

dengan gonad TKG I hingga TKG IV. Untuk menduga ukuran pertama kali ikan

matang gonad berdasarkan selang kelas dimana terdapat ikan yang memiliki tingkat

kematangan gonad yang matang yakni gonad TKG IV dengan menggunakan rumus

Spearman Karber :

; Ragam = ;

Keterangan:

X = selisih log nilai tengah kelas Xi = log nilai tengah kelas panjang Pi = Nb / Ni

Nb = jumlah ikan matang gonad pada kelas ke-i Ni = jumlah ikan pada kelas ke-i

Qi = 1 – Pi

3.4.2.4. Indeks kematangan gonad (IKG)

Indeks kematangan gonad diukur dengan menggunakan rumus (Yustina and

Arnentis 2002):

3.4.2.5. Fekunditas

Fekunditas ditentukan dengan metode gabungan, yaitu dengan menggunakan

rumus (Effendie 1979) :

F : fekunditas dari subgonad (butir) G : berat gonad total (gram)

Q : berat subgonad V : volume pengenceran

Selanjutnya Effendie (1997) menyatakan hubungan fekunditas dengan

panjang dan bobot melalui persamaan berikut :

Hubungan Fekunditas dengan Panjang total : F = a Lb atau log F = log a + b log L

Hubungan Fekunditas dengan Bobot tubuh : F = a + Bw

Keterangan : F : fekunditas (butir) L : panjang total ikan (mm) W : berat tubuh ikan (gram) a dan b : konstanta hasil regresi

3.4.2. Mortalitas dan laju eksploitasi

Laju mortalitas dan pendugaaan parameter pertumbuhan (Linf dan K)

digunakan program FISAT (FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) II versi 1.2.2.

Analisis parameter pertumbuhan digunakan metode ELEFAN I (Electronic

Length-Frequency Analysis). Sementara parameter-parameter laju mortalitas yang meliputi

laju mortalitas total (Z) digunakan model Beverton dan Holt berbasis data panjang

dengan model sebagai berikut :

)

Keterangan : K = koefisien pertumbuhan (per tahun) Linf = Panjang asimtotik (mm)

L’ = batas bawah dari interval kelas panjang yang memiliki tangkapan terbanyak (mm)

Z = Laju mortalitas total (pertahun)

Selajutnya laju mortalitas alami (M) digunakan rumus empiris Pauly yaitu :

Setelah laju mortalitas total (Z) dan laju mortalitas alami (M) diketahui maka

laju mortalitas penangkapan dapat ditentukan melalui rumus :

M Z

F

Selanjutnya Pauly (1984) menyatakan laju eksploitasi dapat ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z)

Z F E

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, kabupaten Cirebon terletak di antara 6°43′LS 108°34′ BT.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah di pesisir pantai utara Pulau Jawa

dengan keadaan alamnya sebagian besar berupa daerah pantai. Perairan di wilayah

kabupaten Cirebon ini berhubungan langsung dengan Laut Jawa, dimana merupakan

salah satu daerah perikanan yang memiliki keunggulan berupa sumberdaya ikan

yang melimpah.

Selain memiliki garis pantai sepanjang 80.42 km, wilayah Cirebon juga

memiliki hutan mangrove yang luas (www.wikipedia.com 2009). Namun saat ini,

hutan mangrove hanya terdapat di Kecamatan Pangenan dan Losari. Luas arealnya

hanya sekitar 70 hektare atau hanya 5,4 km garis pantai. Sisanya masih berbentuk

tanah kosong bekas tambak, bahkan perumahan penduduk. Berdasarkan pantauan,

dari 54 km garis pantai di wilayah Cirebon hanya ada 10% dari yang kondisinya

baik dan masih ditumbuhi hutan mangrove. Selebihnya mengalami pendangkalan.

yang antara lain disebabkan tumpukan sampah (yang terdiri dari plastik hingga

kaleng), serta abrasi. Bahkan tidak hanya di tepi pantai sepanjang pesisir Cirebon

saja, tumpukan sampah pun ditemukan di hampir semua muara sungai di sepanjang

pantai Cirebon, antara lain di muara Sungai Bondet, Kesenden, Cangkol, Mundu

hingga Gebang (Kurnia 2010).

Wilayah Cirebon termasuk dalam iklim tropis dengan suhu udara rata-rata

28°C. Kelembaban udara berkisar antara ± 48-93% dengan kelembaban udara

tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret dan angka terendah terjadi pada bulan

Juni-Agustus.

Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Cirebon ± 2260 mm/tahun dengan jumlah

hari hujan ± 155 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt and Ferguson in

Rachmawati (2008), iklim di wilayah Cirebon termasuk dalam tipe iklim C dengan

nilai Q ± 37,5% (persentase antara bulan kering dan bulan basah). Musin hujan jatuh

pada bulan Oktober-April (musim barat), dan musim kemarau jatuh pada bulan

Penduduk sekitar perairan Cirebon khususnya di daerah desa Gebang Mekar,

kecamatan Gebang, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan

menggunakan perahu motor tempel dan alat tangkap utamanya menggunakan jaring

rampus dan apolo (sejenis trawl). Tangkapan utama para nelayan yaitu ikan

kembung (Rastralliger sp.), tongkol (Euthynnus sp.), tenggiri (Scomberomerus

commersoni), layur (Trichiurus sp.), dan beberapa jenis dari famili Engraulidae,

sedangkan tangkapan sampingannya berupa ikan banban (Engraulis grayi), ikan

tetet (Johnius belangeri), kepiting, udang, serta ikan-ikan pelagis kecil lainnya.

Nelayan setempat melakukan penangkapan ikan hampir sepanjang tahun. Pada

daerah ini dikenal dengan adanya dua musim penangkapan ikan, yaitu musim timur

dan musim barat. Adanya perbedaan dan perubahan musim dapat mempengaruhi

terhadap kegiatan perikanan. Di kalangan para nelayan pada umumnya musim timur dikenal juga dengan istilah “angin timur” yang artinya kondisi pada musim ini tidak banyak badai, dan laut agak teduh sehingga mereka dapat melaut, dan musim barat atau “angin barat” adalah disaat laut berangin dan banyak badai, sangat berbahaya bagi nelayan untuk melaut (Sartono et al. 2000).

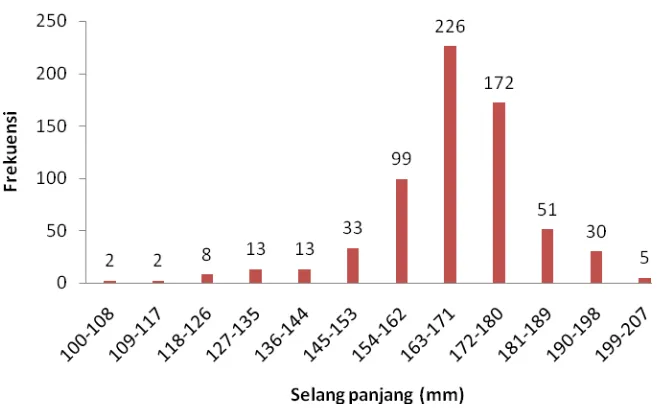

4.2. Sebaran Frekuensi Panjang Ikan Banban (Engraulis grayi)

Sebaran frekuensi panjang digunakan untuk melihat pola pertumbuhan ikan,

ikan banban yang diperoleh selama enam bulan penelitian berjumlah 654 ekor,

dimana seluruhnya adalah ikan betina. Dari kisaran panjang sampel ikan, didapatkan

dua belas kelas ukuran panjang total. Sebaran panjang secara keseluruhan berkisar

antara 100 mm – 205 mm, dengan frekuensi terbesar pada selang kelas 163 – 171

mm sebesar 226 ekor, sedangkan frekuensi terkecil terdapat pada dua buah selang

kelas yaitu selang kelas 100 -108 mm dan selang kelas 109 – 117 mm, masing –

Gambar 4. Sebaran selang kelas ukuran panjang ikan banban (Engraulis grayi)

Selang kelas antara 163 – 171 mm merupakan kelompok selang kelas ikan

banban yang paling banyak tertangkap. Selang kelas tersebut juga didominasi oleh

ikan betina yang memiliki TKG III dan TKG IV. Hal ini dapat diduga karena adanya

perilaku ikan banban dewasa yang siap memijah lalu pergi menuju ke daerah

pemijahan, sehingga ikan banban banyak tertangkap. Sedangkan pada selang kelas

100 - 108 mm dan 109 -117 mm merupakan selang kelas dengan hasil tangkapan

ikan banban dengan jumlah yang sedikit, dapat diduga bahwa populasi ikan banban

dengan ukuran panjang tersebut tidak mendominasi. Para nelayan setempat

menangkap ikan banban di daerah pesisir dengan kedalaman 1-2 m, menggunakan

alat tangkap jaring rampus dengan ukuran mata jaring 1,75 inchi dan memakai

perahu motor tempel sebagai sarana bantu penangkapan. Menggunakan ukuran mata

jaring ini banyak tertangkap ikan – ikan dewasa yang siap memijah seperti terlihat

pada selang kelas 163 – 171 mm dan juga tidak sedikit ikan – ikan kecil yang ikut

tertangkap. Oleh karena itu dapat disarankan untuk melakukan penangkapan ikan

menggunakan alat tangkap yang memilki ukuran mata jaring lebih dari 1,75 inchi,

Gambar 5. Sebaran ukuran panjang ikan banban (Engraulis grayi) pada setiap bulan pengamatan selama tahun 2009

Pada Gambar 5 dapat terlihat kelas panjang dari bulan Oktober hingga bulan

Desember mengalami pergeseran modus ke arah kiri, hal ini dapat diduga karena

adanya rekruitmen ikan banban pada bulan Oktober sampai Desember sehinnga

masuk individu baru membentuk kelas panjang yang baru. Pada bulan Januari dan

Februari terjadi pergeseran modus kelas panjang ke arah kanan, hal ini menunjukan

bahwa ikan banban mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada bulan Maret ukuran

ikan banban yang diperoleh menyebar merata pada setiap kelas panjang atau

Gambar 6. Sebaran jumlah contoh ikan banban (Engraulis grayi) setiap bulan pengamatan selama tahun 2009

Jumlah ikan yang diamati setiap bulan bervariasi, bergantung kepada hasil

tangkapan nelayan serta kondisi perairan Cirebon. Distribusi ikan banban yang

diteliti pada masing-masing bulan pengamatan dijelaskan dengan Gambar 5. Jumlah

hasil tangkapan tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 135 ekor. Hal ini

disebabkan karena bulan tersebut merupakan akhir dari musim barat, cuaca cukup

bersahabat dan frekuensi hujan lebih rendah, sehingga nelayan dalam melakukan

penangkapan cukup mudah dan hasil tangkapan juga tinggi.

Pada bulan Oktober hingga bulan November terjadi penurunan hasil

tangkapan, hal ini disebabkan karena pada bulan-bulan ini telah memasuki musim

barat, di mana pada musim ini keadaan di perairan Cirebon membahayakan seperti

frekuensi hujan tinggi serta kecepatan angin dan gelombang besar, sehingga

Gambar 7. Perbandingan panjang dan berat dari total tangkapan ikan banban (Engraulis grayi) setiap bulan pengamatan selama tahun 2009

Berdasarkan komposisi panjang dari total penangkapan, panjang rata-rata ikan

banban (Engraulis grayi) terbesar di setiap bulan pengamatan tidak terdapat

perbedaan yang signifikan, panjang rata-rata berkisar antara 161-171 mm, pada

bulan Oktober memiliki variasi rata-rata panjang yang rendah dan variasi rata-rata

panjang pada bulan Maret cukup tinggi (Gambar 7). Perbandingan komposisi berat

dapat dilihat pula pada Gambar 7, dimana pada bulan Januari memiliki komposisi

berat yang sangat beragam dan pada bulan Oktober memiliki variasi komposisi berat

yang rendah. Pada bulan Oktober dan November memeliki komposisi panjang dan

berat rata-rata terbesar, hal ini diduga karena bulan-bulan tersebut merupakan awal

dari musim hujan, intensitas curah hujannya cukup tinggi dan terdapat banyak angin

dibandingkan dengan bulan Maret, mengakibatkan banyak limpasan nutrien dari

daratan yang terbawa ke daerah pesisir laut, sehingga daerah pesisir tersebut banyak

terdapat makanan untuk ikan banban dan proses pertumbuhannya akan lebih cepat.

Effendie (1997) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ikan salah satunya yaitu faktor makanan.

4.3. Aspek Pertumbuhan dan Reproduksi 4.3.1. Hubungan panjang-berat

Pola pertumbuhan ikan banban (Engraulis grayi) di perairan Cirebon dapat

panjang–berat dapat diperoleh pola pertumbuhan ikan banban dengan model

pertumbuhan yaitu W = 4 x 10-8 L 3,992, dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0.7849

(Gambar 8). Dari model pertumbuhan tersebut diperoleh nilai b sebesar 3,992, hal

ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan banban adalah allometrik positif (b

> 3) yang artinya pertumbuhan berat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan

panjang tubuhnya (Effendie 1979).

Gambar 8. Hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayis) secara keseluruhan

Berdasarkan hubungan logaritma panjang dan logaritma berat diperoleh

persamaan log W = -7,446 + 3,992 log L, yang artinya setiap pertambahan logaritma

panjang sebesar 1 cm akan menaikkan logaritma berat sebesar 3,992 gram (Gambar

9). Menurut Effendie (1997) pertumbuhan ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang meliputi faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam diantaranya adalah

umur, jenis kelamin, ukuran ikan, kematangan gonad, dan keturunan, sedangkan

faktor luar adalah suhu, oksigen terlarut, kualitas air, jumlah dan ketersediaan

Gambar 9. Hubungan logaritma panjang dan logaritma berat ikan banban (Engraulis grayi)

Model hubungan panjang berat ikan banban pada setiap bulan pengamatan

tersaji pada tabel 3. Untuk bulan Oktober dan bulan November terdapat nilai R2

kurang dari 50% dengan masing-masing sebesar 0,23 dan 0,41. Sedangkan pada

bulan lainnya menunjukan nilai R2 lebih dari 50%, pada bulan Maret memiliki nilai

R2 tertinggi sebesar 0,74, diikuti bulan Januari dengan nilai R2 = 0,67, serta bulan

Desember dan Februari dengan masing-masing nilai R2 sebesar 0,65 dan 0,56.

Tabel 3. Hasil analisis hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan bulan pengamatan.

Bulan N Persamaan a b R2 thit ttab Pola

Pertumbuhan

Oktober 93 W = 4E-03L1,731 0,004 1,731 0,23 3,79 1,99 Allometrik Negatif November 87 W = 5E-05L2,598 0,00005 2,598 0,41 1,19 1,99 Isometrik Desember 109 W = 5E-08L3,949 0,00000005 3,949 0,65 3,40 1,98 Allometrik Positif Januari 115 W = 5E-10L4,803 0,0000000005 4,803 0,67 5,68 1,98 Allometrik Positif

Dari persamaan regresi panjang-berat terdapat nilai b lebih dari nilai 3, kecuali

nilai b pada bulan Oktober dan November. Untuk bulan Oktober nilai t hitung lebih

besar dari t tabel, maka b kurang dari tiga, sehingga dapat diduga pola pertumbuhan

ikan banban pada bulan Oktober adalah allometrik negatif yang berarti pertambahan

panjang lebih dominan dari pada pertambahan berat tubuhnya (Effendi 1979). Pada

bulan November nilai t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga dapat dikatakan nilai

b sama dengan tiga, jadi dapat diduga pada bulan tersebut pola pertumbuhan ikan

banban adalah isometrik yang artinya pertambahan panjang berbanding lurus dengan

pertambahan berat ikan banban (Effendi 1979). Sedangkan pada bulan lainnya

memiliki nilai b di atas tiga dan mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel,

sehingga dapat diduga pola pertumbuhan ikan banban pada bulan Desember hingga

Maret adalah allometrik positif, yang artinya pertambahan berat ikan banban lebih

dominan dibandingkan pertambahan panjangnya (Effendi 1979). Perbedaan nilai b

yang diperoleh dapat disebabkan oleh musim, waktu penangkapan, area, temperatur

dan tersedianya makanan (Osman in Syakila 2009).

Pada bulan Oktober dan November memiliki pola pertumbuhan

masing-masing yaitu allometrik negatif dan isometrik, atau dapat disimpulkan bahwa ikan

banban di bulan tersebut terlihat kurus-kurus, hal ini diduga karena ikan-ikan

tersebut menggunakan energinya untuk adaptasi terhadap lingkungannya dan pada

bulan Desember hingga bulan Maret pola pertumbuhan ikan banban adalah

allometrik positif, hal ini dikarenakan bahwa kondisi lingkungan pada bulan-bulan

tersebut relatif baik sehingga energi yang dipakai untuk pertumbuhan dan

perkembangan gonad.

Pada Gambar 10 berikut dapat di lihat variasi nilai koofesian korelasi (r)

hubungan panjang-berat ikan banban. Pada bulan Oktober, November, dan Februari

memiliki nilai (r) kurang dari 80% yang berarti hubungan panjang total dan berat

tubuh pada ke tiga bulan ini kurang erat. Pada bulan lainnya yaitu bulan Desember,

Januari dan Maret dengan masing-masing bulan memiliki nilai (r) di atas 80%, hal

ini dapat dikatakan bahwa pada bulan-bulan tersebut menunjukan hubungan antara

apabila mendekati 1 atau -1, maka terdapat hubungan yang linear antara kedua

variabel.

Gambar 10. Hubungan panjang-berat ikan banban (Engraulis grayi) di setiap bulan pengamatan

4.3.2. Faktor kondisi

Faktor kondisi dapat menunjukan keadaan ikan baik dilihat dari segi

kapasitas fisik untuk bertahan hidup dan reproduksi. Nilai rata-rata faktor kondisi

ikan banban berdasarkan selang kelas berada pada kisaran 0,2971 – 0,6014. Faktor

kondisi terbesar terdapat pada selang kelas 118 – 126 mm sebesar 1,9135,

pernyataan ini dapat diduga bahwa pada selang kelas tersebut ikan-ikan mempunyai

makanan di sekitarnya. Sedangkan yang terkecil terdapat pada selang kelas antara

100 – 108 mm sebesar 0,0402. Rendahnya nilai faktor kondisi di selang kelas

tersebut dapat disebabkan karena ikan-ikan yang masih muda belum mempunyai

kemampuan hidup yang baik di tempat hidupnya dan dapat diduga pula karena kalah

bersaing mendapatkan makanan dengan ikan yang lebih tua (Gambar 11).

Gambar 11. Faktor kondisi ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan selang kelas panjang

Pada selang kelas tertinggi yaitu selang kelas 199 – 207 mm, di mana pada

selang kelas ini terdapat ikan-ikan yang tua dan besar, akan tetapi nilai faktor

kondisinya mengalami penurunan, hal ini karena ikan-ikan pada kelompok ukuran

tersebut diduga menggunakan energinya untuk proses pemijahan hingga usai.

Fluktuasi nilai faktor kondisi ikan banban dipengaruhi oleh aktivitas ikan dalam

kemampuannya beradaptasi terhadap kondisi lingkungan selama pematangan gonad

dan pemijahan.

Nilai faktor kondisi ikan banban dihitung berdasarkan bulan pengamatan

dapat terlihat pada Gambar 12, terdapat nilai faktor kondisi yang beragam dari tiap

bulannya berkisar antara 0,4138 – 0,6386 dengan rata-rata sebesar 0,4912. Nilai

faktor kondisi tertinggi terdapat pada bulan November dengan nilai sebesar 0,6386

dan pada bulan Februari merupakan bulan dengan nilai faktor kondisi terkecil

sebesar 0,4138. Sedangkan pada penelitian Sheima (2010), faktor kondisi ikan

pada bulan Juli yaitu sebesar 1,0490 dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar

0,9295. Perbedaan tersebut kemungkinan diduga karena pada bulan pengamatan

Sheima (2010), merupakan musim timur atau musim kemarau, sehingga ikan banban

mampu tumbuh dan melakukan perkembangan gonad dengan baik dengan adanya

lingkungan yang baik pula. Menurut Effendie (1997), adanya variasi faktor kondisi

bergantung pada kepadatan populasi, tingkat kematangan gonad, makanan, jenis

kelamin, dan umur ikan.

Gambar 12. Faktor kondisi ikan banban (Engraulis grayi) berdasarkan bulan pengamatan

Nilai faktor kondisi ikan banban relatif menurun dari bulan November

hingga Februari, kemudian mengalami kenaikan pada bulan Maret. Penurunan nilai

faktor kondisi pada bulan November sampai bulan Februari diduga karena ikan-ikan

enggan melakukan pemijahan pada bulan-bulan basah atau bulan-bula dimusim

barat, serta sedikitnya asupan makanan dari lingkungan perairan tersebut. Untuk

bulan Maret terjadi peningkatan nilai faktor kondisi, hal ini dapat dipengaruhi

dengan seiring meningkatnya perkembangan tingkat kematangan gonad ikan banban

dan dapat diketahui pula bahwa ikan-ikan pada bulan Maret kebanyakan ikan-ikan

yang memiliki TKG III dan TKG IV. Pernyataan ini dibenarkan oleh Effendie

(1997) dengan menyatakan bahwa peningkatan faktor kondisi diakibatkan oleh

4.3.3. Tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi)

Tingkat kematangan gonad dapat diamati secara morfologi dan histologi.

Pengamatan tingkat kematangan gonad (bentuk, warna gonad dan perkembangan isi

gonad) ikan banban (Engraulis grayi) secara morfologi dapat dilihat pada tabel 4,

mengacu pada klasifikasi perkembangan gonad penelitian Bellido et al. (2000) pada

ikan Engraulis encrasicolus.

Pada saat pemijahan berlangsung, sangat diperlukan kondisi lingkungan

yang baik dan mendukung. Pengaruh tingginya TKG akan memperbesar kisaran

panjang dan berat tubuh, dan terdapat TKG yang sama pada ikan dengan ukuran

kisaran panjang dan berat yang tidak sama Kwok (1999) in Ambarwati (2008). Hal

tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor dari luar

diantaranya adalah kondisi lingkungan dimana ikan tersebut hidup, ada tidaknya

ketersediaan makanan, suhu, salinitas dan kecepatan pertumbuhan ikan itu sendiri.

Selanjutnya faktor dari dalam yaitu disebabkan oleh umur, ukuran dan faktor

Gonad berwarna bening, berbentuk memanjang seperti sepasang benang, butiran telur belum terlihat.

II Masa Perkembangan

Gonad berwarna kekuningan, berukuran lebih besar dari gonad tingkat I, telur-telur belum bisa dilihat satu persatu dengan mata telanjang.

III Dewasa

Gonad berwarna kuning kehijauan, mengisi 2/3 rongga perut, telur-telur mulai terlihat dengan mata telanjang berupa butiran halus.

IV Matang

Gonad berwarna kuning kecoklatan, mengisi ¾ lebih rungga perut. Telur-telur jelas telihat dengan butiran-butiran yang jauh lebih besar

Ikan banban (Engraulis grayi) yang diperoleh selama penelitian memiliki

tingkat kematangan gonad (TKG) I, II, III, IV. Persentase tingkat kematangan gonad

ikan banban pada setiap bulan pengambilan contoh terlihat pada Gambar 13, ikan

banban yang memiliki TKG III dan TKG IV mendominasi setiap bulan pengamatan.

Tingkat kematangan gonad IV dengan persentase tertinggi terdapat pada bulan

Februari sebesar 57,39% dan tertinggi kedua terdapat pada bulan Maret dengan

persentase sebesar 49,63%, hal ini dapat menduga bahwa bulan-bulan tersebut

merupakan musim pemijahan ikan banban, faktor lain yang dapat menyimpulkan

bulan Februari dan Maret terdapat TKG IV tertinggi karena pada bulan tersebut

termasuk bulan di musim hujan yang akan segera berakhir dan beralih ke musim

kemarau. Pada bulan Desember terdapat persentase TKG IV terendah sebesar

38,53%, dikarenakan pada bulan ini merupakan awal dari musim barat atau angin

barat, dimana banyak ikan-ikan yang tidak memijah, serta nelayan setempat yang

tidak melaut mencari ikan disebabkan cuaca yang tidak bersahabat.

Gambar 13. Tingkat kematangan gonad ikan banban (Engraulis grayi) betina berdasarkan bulan pengamatan

Berdasarkan kelas ukuran panjang total ikan banban (Engraulis grayi), ikan

yang mulai matang gonad terlihat pada selang kelas 118 – 126 mm, sedangkan pada