%

&

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Rantai nilai pascapanen dan nilai tambah penyimpanan dingin bawang merah di Cirebon adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2015

SAZLI TUTUR RISYAHADI. Rantai Nilai Pascapanen dan Nilai Tambah Penyimpanan Dingin Bawang Merah Studi Kasus Kabupaten Cirebon. EMMY DARMAWATI dan Y. ARIS PURWANTO.

Teknologi penyimpanan dingin bawang merah menjadi peluang untuk menjamin pasokan karena dapat menyelamatkan susut bawang pada panen raya dan menggunakannya pada saat kekurangan di musim hujan. Rantai nilai dilakukan untuk menentukan pelaku mana yang tepat untuk menggunakan teknologi tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis rantai nilai bawang merah dan mengkaji nilai tambah penyimpanan dingin bawang merah di Cirebon.

Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner deskriptif, analisis nilai tambah menggunakan metode hayami dan analisis biaya pokok. Respondennya merupakan bawang merah dari petani, koperasi, pedagang pengirim hingga pedagang pasar induk. Analisis rantai nilai dilakukan pada jenis bawang merah ikatan, lepasan dan askip

Hasil analisis rantai nilai menunjukkan bahwa petani mendapatkan keuntungan pascapanen lebih rendah daripada pengirim dan pedagang bawang merah baik bawang merah ikatan, lepasan maupun askip. Keuntungan pascapanen pada petani sebesar Rp 85 per kg sedangkan pascapanen sampai askip sebesar Rp 235 per kg. Dengan keuntungan dan nilai RC yang paling rendah pada petani, teknologi penyimpanan dingin lebih sesuai dilakukan di wilayah produsen oleh petani dibandingkan dengan pelaku lainnya bila ingin meningkatkan RC petani.

Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya pokok operasional

yaitu Rp 472 per kg per bulan dengan asumsi bunga modal 10 % per tahun, lama operasional 3 bulan dan kapasitas terpakai 600 ton. Kapasitas tersebut akan tercapai bila penyimpanan dingin dikelola koperasi. Semakin tinggi bunga modal semakin tinggi biaya pokoknya. Namun biaya pokok akan semakin rendah bila kapasitas dan lama operasional meningkat. Terjadi peningkatan keuntungan petani yang menggunakan penyimpanan dingin dari Rp 439 menjadi Rp 2945 per kg dengan penyimpanan 2 bulan. Peningkatan tersebut diperoleh dengan asumsi harga sebelum disimpan Rp 10000 per kg, susut penyimpanan dingin 15% dan harga jual setelah disimpan Rp 16500 per kg. Harga pasar berfluktuatif berkisar antara Rp 12000 sampai Rp 17000 per kg dengan rata;rata Rp 14500 per kg.

SAZLI TUTUR RISYAHADI. Postharvest value chain and coldstorage added value of shallout (Case Study: Cirebon District). EMMY DARMAWATI and Y. ARIS PURWANTO.

Coldstorage technology of shallout has a potential aspect to ensure market supply because its able to reducing losses when stock up and used for off season. But those technology are highly cost and need to know who the apropiate actor applying coldstorage. Because of that, this study aimed to investigate supply chain of shallot, analyze value chain and compile an economic comparison of conventional storage and cold storage.

This present study conducted in Cirebon. Primary data were collected by surveys quasionare from 30 responden of farmers, 20 responden of collecting trader and 30 responden a wholeseller. Beside that, data collected by deep interviewed by cooperation manager. Data was calculated by Hayami methods and cost analysis. Shallot were examined in three groups according to their postharvest processing. Bulb with only curing process were categorized as bind bulbs, bulb with curing and trimming leaf were categorized as single bulbs and bulb with extend curing process were categorized as askip bulbs.

The result showed that majority of shallot were being disposed off through inner island collecting trader followed by outer island trader, wholesaler and local market. The marjin profit were found higher for collecting trader and wholeseller as compared to farmer. The analyses Hayami showed that curing process of bind bulbs and single bulbs has 85 IDR per kg, but askip bulbs has 235 IDR per kg.

Cost analyses study showed that the basis cost of operational coldstorage was 472 IDR per kg per month with asumption rate 10% annual, 3 month operational time per year and 600 ton capacity used. The higher of rate was the higher operational cost but the higher capacity and operational time was the lower operational basis cost. There were increasing profit marjin of farmer using coldstorage from 439 IDR to 2945 IDR per kg with 2 month storaging time. That profit would be obtained by asumption 10000 IDR per kg price before storaging, 15% losses of coldstorage and 16500 IDR per kg price of shallot after storaging .

Coldstorage technology were more apropriate for farmers than collecting trader and wholeseller. That capacity of coldstorage will be easier if coldstorage is managed by cooperation of farmers. Higher profit marjin of coldstorage may help the farmers to increase their income.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang;Undang

! "

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Teknologi Pascapanen

'

( ) *+

,*(-+

Judul Tesis : Rantai Nilai Pascapanen dan Nilai Tambah Penyimpanan Dingin Bawang Merah (Studi kasus : Kabupaten Cirebon)

Nama : Sazli Tutur Risyahadi NIM : F152120041

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Emmy Darmawati MSi Ketua

Dr Ir Y. Aris Purwanto MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Teknologi Pascapanen

Prof. Dr Ir Sutrisno. M.Agr

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah. MSc.Agr

%

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL iv

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 3

Rantai Nilai 3

Analisis Rantai Nilai pada Pertanian 4

Penelitian;Penelitian Mengenai Rantai Nilai 5

Nilai Tambah Produk Pertanian 7

Pascapanen Bawang Merah 8

Penyimpanan Bawang Merah 8

METODE 10

Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 10

Jenis dan Sumber Data 10

Metode penelitian 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Rantai Nilai 13

Analisis Biaya Pokok Penyimpanan Dingin 23

Nilai Tambah Penyimpanan Dingin 29

KESIMPULAN 31

SARAN 32

%

Gambar 1 Harga, produksi dan kebutuhan bawang merah tahun 2012 ... 1

Gambar 2 Luas panen tanaman sayuran kabupaten Cirebon ... 3

Gambar 3 Diagram alir Penelitian ... 11

Gambar 4 Rantai pasok bawang merah ... 13

Gambar 5 Jenis bawang merah ... 13

Gambar 6 Rantai Nilai Bawang Merah Ikatan ... 17

Gambar 7 Rantai Nilai Bawang Merah Lepasan ... 19

Gambar 8 Rantai nilai bawang merah askip ... 21

Gambar 9 Bangunan luar gudang bawang merah berpendingin ... 23

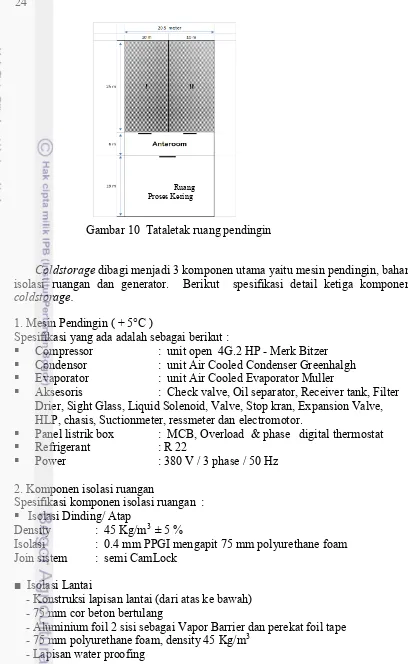

Gambar 10 Tataletak ruang pendingin ... 24

Gambar 11 Perubahan biaya pokok terhadap perubahan asumsi bunga modal (a), kapasitas terpakai (b) dan lama operasional (c) ... 28

%

Tabel 1 Data produksi, konsumsi, surplus dan impor bawang merah ... 2Tabel 2 Kerusakan penyimpanan bawang digedeng dan penjemuran ... 8

Tabel 3 Kondisi penyimpanan direkomendasikan bawang bombay ... 9

Tabel 4.Analisis nilai tambah metode hayami (1987) ... 12

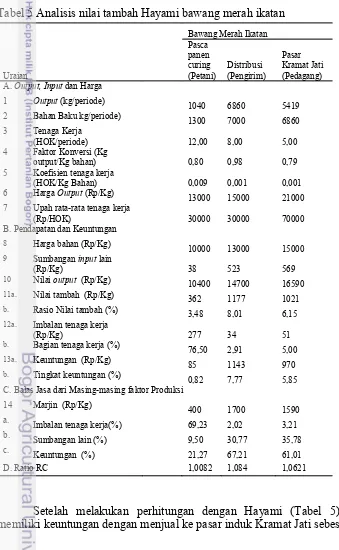

Tabel 5 Analisis nilai tambah Hayami bawang merah ikatan ... 16

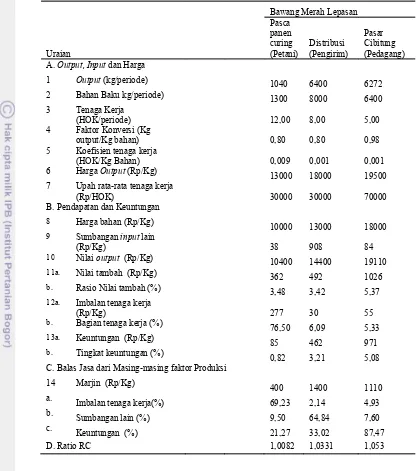

Tabel 6 Analisis rantai nilai bawang merah lepasan ... 19

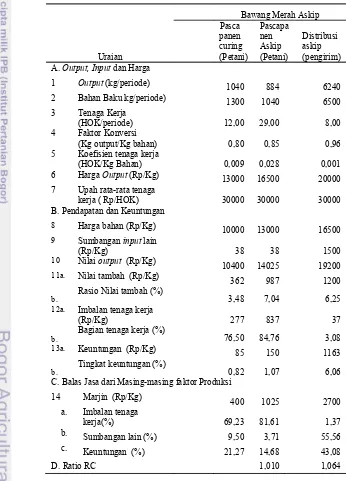

Tabel 7 Analisis rantai nilai bawang merah ikatan ... 21

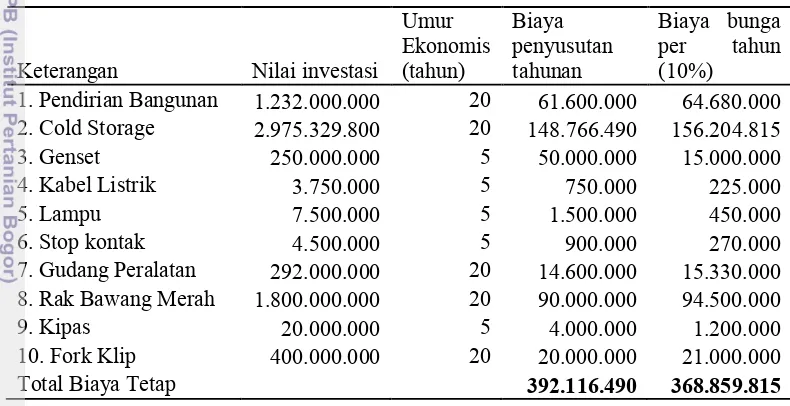

Tabel 8 Biaya;biaya tetap Penyimpanan Dingin ... 25

Tabel 9 Biaya;biaya tidak tetap Penyimpanan Dingin ... 26

, *. ' +/

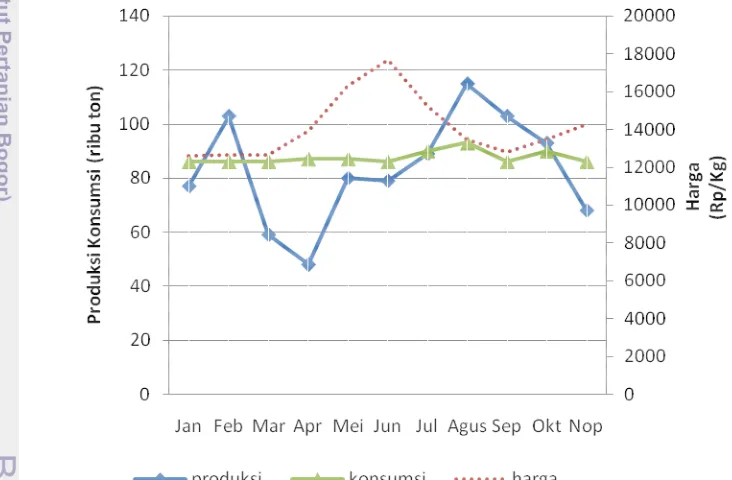

Bawang merah merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sehari;hari sehingga bila terjadi fluktuasi pasokan akan menyebabkan fluktuasi harga. Bawang merah dapat diproduksi sepanjang tahun namun sebaran per bulan tidak merata (Gambar 1), sedangkan bagi individu konsumen bawang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kontinu dan tidak tergantikan oleh komoditi lain. Seringkali petani sayuran di sentra produksi pada saat panen raya berada dalam posisi yang lemah. Hal ini karena harga yang rendah bila ingin dijual atau mengalami susut yang tinggi bila disimpan dan akan dijual pada saatharga stabil. Menurut Dirjen P2HP Kementerian Pertanian (2006) susut pada komoditas bawang mencapai 30;40%. Walaupun tidak saat panen raya pun, tingginya harga bawang ditingkat pengecer dan pasar modern tidak terdistribusi dengan baik ke tingkat petani sehingga petani memperoleh porsi pendapatan terkecil dan fluktuatif (Nurasa dan Darwis, 2007).

Gambar 1 Harga, produksi dan kebutuhan bawang merah tahun 2012

Sumber : Kemendag dan Dewan Bawang Merah Nasional

2

Tabel 1 Data produksi, konsumsi, surplus dan impor bawang merah

Tahun

Penggunaan teknologi pascapanen yang baik dan dilakukan oleh yang tepat akan mengurangi susut serta memberikan keadilan keuntungan dalam rantai distribusi produk buah dan sayur (Perdana dan Kusnandar, 2012). Teknologi penyimpanan menjadi hal krusial dalam mengendalikan pasokan bawang merah dan berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah. Penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur simpan sehingga dapat menyelamatkan kehilangan bawang pada panen raya dan menggunakannya pada saat kekurangan. Penyimpanan suhu rendah mampu menghambat terjadinya susut bobot, mempertahankan kadar air serta mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan. Bawang merah ikatan yang dimasukkan ke dalam refrigerator selama 2 bulan pada suhu 5°C dan RH 65;70% paling baik karena susut rendah, kadar air tetap tinggi dan kekerasan masih baik selain itu mampu

mempertahankan kadar VRS (# ) dibandingkan dengan

suhu ruang (Mutia 2014). Namun demikian, teknologi penyimpanan dingin memerlukan biaya investasi yang tinggi (Syafriel, 2009).

Analisis rantai nilai diperlukan untuk mengetahui pelaku mana yang perlu perbaikan masukkan teknologi dan peningkatan sumberdaya manusia untuk meningkatkan nilai tambah (Stephen, 2008). Pendekatan rantai nilai membantu memahami bagaimana kondisi pembentukan nilai sepanjang rantai, melakukan identifikasi siapa yang menanganinya, menjawab pertanyaan yang luas dan spesifik, serta melakukan pendekatan membangun hubungan kemitraan (Bahtiar dan Kindangen, 2011)

3

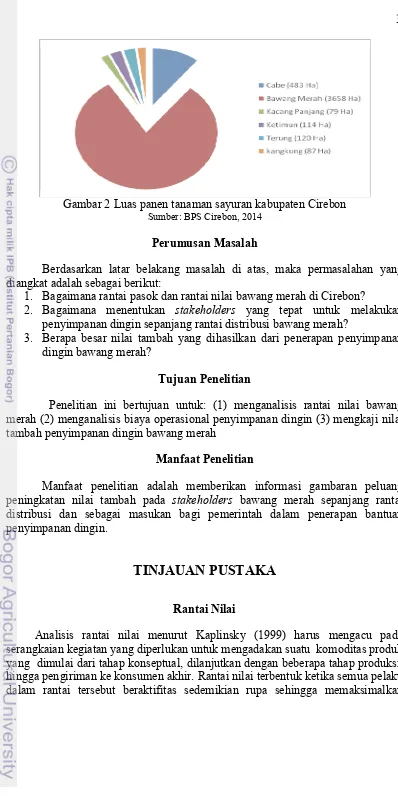

Gambar 2 Luas panen tanaman sayuran kabupaten Cirebon

Sumber: BPS Cirebon, 2014

*, 0 + . 1

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rantai pasok dan rantai nilai bawang merah di Cirebon?

2. Bagaimana menentukan yang tepat untuk melakukan penyimpanan dingin sepanjang rantai distribusi bawang merah?

3. Berapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari penerapan penyimpanan dingin bawang merah?

2 + *+*. +

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis rantai nilai bawang merah (2) menganalisis biaya operasional penyimpanan dingin (3) mengkaji nilai tambah penyimpanan dingin bawang merah

+3 *+*. +

Manfaat penelitian adalah memberikan informasi gambaran peluang peningkatan nilai tambah pada bawang merah sepanjang rantai distribusi dan sebagai masukan bagi pemerintah dalam penerapan bantuan penyimpanan dingin.

+ .

4

terbentuknya nilai sepanjang rantai tersebut. Definisi ini dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pada definisi dalam arti sempit, suatu rantai nilai mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sedangkan definisi rantai nilai berdasarkan pendekatan yang luas melihat berbagai kegiatan kompleks yang dilakukan oleh berbagai pelaku (produsen utama, pengolah, pedagang, penyedia jasa) untuk membawa bahan baku melalui suatu rantai hingga menjadi produk akhir yang dijual. Rantai nilai ini dimulai dari sistem produksi bahan baku yang akan terus terkait dengan kegiatan usaha lainnya dalam perdagangan, perakitan, pengolahan, dan lain;lain.

Rantai nilai merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan sumber keunggulan kompetitif. Porter (1985), menyatakan bahwa perlunya meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan membandingkan dua strategi utama yaitu strategi pengurangan harga dan strategi diferensiasi. Pada strategi pengurangan harga yaitu bagaimana menentukan suatu kegiatan dapat memberi konsumen nilai yang setara dari produk pesaing namun diperoleh dengan biaya yang lebih murah sedangkan strategi diferensiasi yang menentukan kegiatan menghasilkan produk lebih mahal tapi konsumen mau membayar lebih. Analisis rantai nilai membantu kegiatan atau strategi yang akan dipilih oleh pelaku usaha agar memperoleh keunggulan kompetitif.

+ . + . ) *, + +

Menurut ACIAR (2012 ) dalam mengkaji rantai nilai pada sektor pertanian terdapat empat aspek yang dianggap penting untuk dapat dianalisis. Pertama, suatu analisis rantai nilai melakukan pemetaan secara sistematis para pelaku yang berpartisipasi dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan suatu produk atau komoditas pertanian. Pemetaan ini mengkaji ciri;ciri berbagai pelaku, struktur laba;rugi, aliran barang di sepanjang rantai, ciri ketenagakerjaan, serta tujuan dan volume penjualan lokal dan nonlokal (Kaplinsky dan Morris 2001). Data dan informasi tersebut dapat dikumpulkan dari kegiatan atau gabungan kegiatan berupa kegiatan survei langsung, diskusi kelompok terfokus, pengkajian pedesaan secara partisipatif (PRA), wawancara informal, dan data sekunder.

Kedua, analisis rantai nilai dapat memainkan peran utama dalam mengidentifikasi distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai nilai. Melalui analisis margin dan laba ataupun dengan $ di dalam rantai nilai, dapat dilihat siapa saja yang memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai nilai dan pelaku mana yang dapat memperoleh manfaat dari dukungan teknologi atau pengorganisasian yang lebih baik.

5 Keempat, analisis rantai nilai mengkaji peran tata kelola dalam rantai nilai, yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Tata kelola dalam suatu rantai nilai mengacu pada struktur hubungan dan mekanisme koordinasi yang terjadi antara para pelaku dalam rantai nilai. Tata kelola merupakan konsep yang luas yang pada dasarnya memastikan bahwa interaksi antara para peserta di dalam rantai nilai telah terorganisir, dan bukan hanya sekedar terjadi secara acak. Umumnya, tata kelola dalam rantai nilai terjadi ketika beberapa pelaku bekerja dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelaku lainnya dalam rantai nilai tersebut. pada kasus cabe dalam FAO (2012), terdapat standar mutu atau waktu pengiriman, insentif dan volume yang ditetapkan oleh industri pengolahan cabe pada koperasi petani serta hubungan tatakelolanya terhadap para petani cabe.

ACIAR (2012) menyatakan bahwa alat analisis rantai nilai terbagi menjadi tiga jenis yaitu alat umum, alat kualitatif dan alat kuantitatif. Setiap jenis alat memiliki beberapa aktivitas. Alat umum aktivitasnya meliputi penentuan prioritas rantai nilai yang akan dianalisis dan setelah itu melakukan pemetaan rantai nilai. Alat kualitatif terdiri dari analisis tata kelola (koordinasi, regulasi dan kendali), analisis keterkaitan dan kepercayaan, serta analisis pilihan untuk peningkatan berdasarkan permintaan baik pengetahuan, ketrampilan, teknologi maupun layanan pendukung. Alat kuantitatif aktivitasnya meliputi analisis biaya dan marjin, analisis distribusi pendapatan dan analisis distribusi lapangan pekerjaan.

Setiap aktivitas pada setiap jenis alat memilki langkah;langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis rantai nilai. Pada aktivitas penentuan prioritas langkahnya yaitu penentuan kriteria, penentuan bobot kriteria, identifikasi daftar produk/kegiatan dan penetapan produk/kegiatan. Sedangkan untuk aktvitas pemetaan rantai nilai aktivitasnya terdiri dari pemetaan proses inti, identifikasi dan pemetaan pelaku utama yang terlibat, pemetaan aliran produk, pemetaan pengetahuan dan alur informasi, pemetaan volume dan jumlah pelaku, pemetaan alur geografis produk, pemetaan nilai pada berbagai tingkatan dalam rantai nilai, pemetaan hubungan keterkaitan antara pelaku rantai nilai, pemetaan layanan dan pemetaan hambatan serta solusinya. Pada jenis alat kuantitatif terdapat aktivitas analisis biaya dan marjin yang memiliki langkah;langkah penghitungan biaya peluang dan biaya keuangan, penghitungan biaya investasi yang diperlukan, penghitungan penerimaan per pelaku, penghitungan rasio keuangan, perubahan keuangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, posisi keuangan relatif para pelaku dan penetapan . Setelah aktivitas analisis biaya dan marjin, lalu melakukan analisis distribusi pendapatan yang meliputi penetapan kategori, penghitungan pendapatan per unit keluaran, penghitungan pendapatan bersih di tiap tingkatan rantai nilai serta penghitungan distribusi pendapatan upah dan distribusi nilai tambah.

*+*. +4 *+*. + *+/*+ + .

6

tingginya komisi, tingginya biaya transportasi dan penundaan pembayaran ke petani serta adanya malpraktek dalam pemasaran sayuran seperti tindakan spekulatif penimbunan. Khunt (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kedatangan pasar dengan harga sayuran. terdapat variasi dalam petani berdasarkan perbedaan saluran pemasarannya.

Sidhu (2010) telah melakukan penelitian rantai pasok bawang bombay di Punjab, India dengan melakukan analisis biaya dan pendapatan ditingkat petani. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umumnya petani memasok bawang ke agen/pengumpul (lebih dari 90%, diikuti ke pengecer dan ke konsumen langsung. Menurutnya efisiensi pemasaran dapat ditingkatkan melalui kompetisi antar rantai pengecer dan perubahan harga disuatu tempat mempengaruhi perubahan harga ditempat lain. Terdapat tiga saluran pemasaran bawang merah, Sidhu (2010) menggunakan analisis RC rasio dan marjin dalam penelitiannya dengan hasil 2,5 untuk RC rasionya dan 74.547 rupee atau setara Rp 11.000 untuk marjin petaninya.

Selain di India, Departemen Pertanian pemerintahan Nepal pada tahun 2008 telah melakukan analisis rantai nilai yang dimulai dari pemetaan rantai pasok, penghitungan rantai nilai kuantitatif dengan analisis marjin dan rasio RC serta melakukan analisis SWOT untuk penyusunan strategi peningkatan nilai tambah. Analisis dilakukan pada tingkat petani, pengumpul, pasar induk dan retailer. Dari hasil analisis rantai nilai tersebut terdapat beberapa rencana aksi yaitu membangun pusat pengumpulan bawang bombay, gudang dan . Selain itu perlu membangun atau memperbaiki kondisi pasar, memperbaiki faktor budidaya dan pascapanen terutama metode . Rencana aksi tersebut akan dibiayai melalui subsidi maupun sektor swasta.

Pemerintah Afrika Selatan tahun 2010 telah melakukan analisis rantai nilai bawang yang menyatakan bahwa rantai nilai dapat dibagi berdasarkan beberapa level yaitu Petani (produksi bawang merah), Pemilik rumah kemasan (sortasi, grading dan pengawasan mutu), Penyimpanan dingin dan fasilitas transportasi oleh petani, pedagang bawang, Processors (yang memberikan nilai tambah dan diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan dan Konsumen (pengguna akhir)

Prihatinningsih (2007) telah melakukan penelitian mengenai efisiensi saluran pemasaran bawang merah dikota Bogor, menurutnya terdapat 16 saluran pemasaran bawang merah di Kota Bogor. Dari hasil penelitiannya terdapat saluran pemasaran yang paling efisien karena selisih harga petani dengan harga konsumen hanya sebesar Rp 1800. Saluran pemasaran ini terdiri dari pengirim, pedagang besar di Pasar Induk Kemang dan pedagang pengecer di Pasar Baru Bogor. Model menghasilkan alokasi bawang merah yang meminimalkan biaya pasokan bawang merah ke pasar;pasar di Kota Bogor.

7

. 0( 1 ,- ' *, + +

Menurut Agricultural Development International (2008), sebelum memutuskan untuk memasuki pasar baru terlebih dahulu menentukan bisnis yang paling menguntungkan. Pendapatan, biaya, dan marjin harus dibandingkan dalam rantai nilai (kedua saluran pemasaran yang berbeda dan rantai produk yang berbeda), selain itu juga potensi dan investasi yang diperlukan harus diselidiki pada saat melakukan pemasaran.

Menurut Hayami . (1987) ada dua cara untuk menghitung nilai tambah yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor;faktor yang mempengaruhi nilai tambah pengolahan dapat dikaterogikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Faktor pasar yang berpengaruh adalah harga , upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai lain selain bahan baku dan tenaga kerja. Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan didapat dari pengurangan biaya bahan baku dan

lain terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk tenaga kerja. Salah satu metode analisis nilai tambah pengolahan yang sering digunakan adalah yang dikemukakan oleh Hayami . (1987). Kelebihan dari model analisis yang digunakan oleh Hayami . (1987) adalah: (1) lebih cepat digunakan untuk proses pengolahan produk;produk pertanian, (2) dapat diketahui produktivitas produknya, (3) dapat diketahui balas jasa bagi pemilik;pemilik faktor produksi dan (4) dapat dimodifikasi untuk analisis nilai tambah selain sub sistem pengolahan..

Nilai tambah berhubungan dengan teknologi yang diterapkan dalam proses pengolahan, kualitas tenaga kerja berupa keahlian dan ketrampilan serta kualitas bahan baku. Penerapan teknologi yang cenderung padat karya akan memberikan proporsi terhadap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dari pada melihat langsung keuntungan bagi perusahaan, sedangkan apabila yang diterapkan padat teknologi yang berpengaruh terhadap modal maka besarnya proporsi bagian pengusaha lebih besar dari pada proporsi bagian tenaga kerja. Besar kecilnya proporsi tersebut tidak berkaitan dengan imbalan yang diterima tenaga kerja. Besar kecilnya imbalan tenaga kerja tergantung pada kualitas tenaga kerja itu sendiri seperti keahlian dan ketrampilan. Kualitas bahan baku juga berpengaruh terhadap pemasaran nilai tambah apabila dilihat dari produk akhir. Jika faktor konversi bahan baku terhadap produk akhir semakin lama semakin kecil, artinya pengaruh kualitas bahan baku semakin lama semakin besar.

8

menciptakan imbalan yang nyata dan meningkatkan nilai produk dalam setiap tahap proses produksi pertanian. Konsep nilai tambah bukan hanya terbatas pada fisik produk, tetapi juga pelayanan ( ) yang diciptakan (Boade 2003).

5 ) +*+ 6 +/ *, 1

Nugraha (2010) telah menganalisis perbedaan nilai kerusakan pada 2 metode penjemuran yang mempengaruhi nilai tambah. Terdapat kerusakan yang lebih besar ketika bawang merah dijemur daripada digedeng (diikat) selama penyimpanan (Tabel 2).

Tabel 2 Kerusakan penyimpanan bawang digedeng dan penjemuran

Perlakuan

Selain penyimpanan diatas para dan digedeng terdapat beberapa penelitian mengenai penanganan pascapanen bawang merah untuk meningkatkan nilai tambah seperti cara panen, , sortasi dan grading serta penyimpanan suhu rendah. Bawang merah setelah dari lahan akan dibawa ke ruang penyimpanan. Namun sebelumnya akan melewati tahapan terlebih dahulu untuk menyembuhkan luka pada bawang. Selanjutnya dilakukan sortasi untuk memisahkan antara umbi yang bagus dan yang busuk. Terakhir dilakukan pengeringan untuk mengeringkan umbi sehingga umur simpan menjadi lebih lama.

Menurut Dinas Pertanian DI Yogyakarta (2012), umumnya masyarakat dikabupaten gunung kidul melakukan proses (pelayuan) dan pengeringan dengan cara menjemur bawang merah dibawah sinar matahari selama 2;3 hari atau diangin;anginkan selama 2;4 minggu sampai daun menjadi setengah kering. Sedangkan pengeringan prosesnya hampir sama dengan proses pelayuan hanya waktunya lebih lama 7;10 hari atau juga bisa dilakukan dengan cara menggantung diatas para;para dan dibalik setiap dua hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyono 2010 menyatakan bahwa petani di Brebes hanya sebanyak 66,67% yang melakukan sortasi. Sortasi memiliki peranan penting untuk memisahkan umbi yang rusak dengan umbi yang masih bagus sehingga memperkecil kemungkinan untuk penularan penyakit pada umbi tersebut.

*+7 0) + + 6 +/ *, 1

9 bawang merah adalah penyimpanan di ruang berventilasi, penyimpanan pada suhu rendah dan penyimpanan di ruang termodifikasi. (Nurkomar , 2001)

Penyimpanan pada suhu rendah memiliki beberapa fungsi diantaranya efektif mengurangi kehilangan air dan pelayuan, mengurangi proses penuaan, mengurangi laju respirasi dan mengurangi proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki seperti pertunasan sehingga penyimpanan ini dianggap efektif apabila diterapkan pada bawang merah yang memiliki laju respirasi yang tinggi dan mudah mengalami kerusakan.

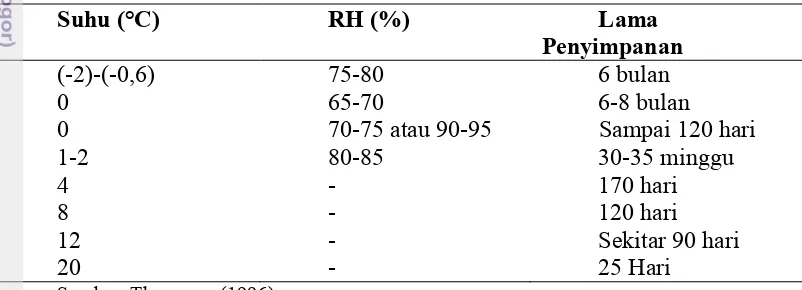

Saat ini sudah mulai dikembangkan penyimpanan pada suhu rendah untuk skala penelitian, diantaranya dilaporkan oleh Nurkomar (2001), melakukan penyimpanan bawang merah pada suhu 10°C dengan RH 75;80% dapat disimpan selama 3 bulan dengan kehilangan berat yang hanya 3,59% dibandingkan penyimpanan pada suhu 20°C yang mencapai kehilangan sebanyak 7,76%. Selain itu pada suhu rendah dapat mengalami susut bobot sebanyak 5;10% dibandingkan penyimpanan konvensional yang dapat mencapai 30;40% hingga konsumsi (Dirjen P2HP,2006). Bawang akan tumbuh jika suhu penyimpanan terlalu hangat, dan kadang umbi yang membusuk, dengan menjaga kondisi penyimpanan yang baik maka akan menjaga kualitas dan dapat bertahan selama beberapa bulan. Menurut Agblor dan Doug (2001) bahwa suhu optimum untuk penyimpanan jangka panjang bawang merah adalah 00C dengan RH 65;70%. Kondisi penyimpanan refrigerator yang direkomendasikan untuk bawang bombay dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rekomendasi kondisi penyimpanan untuk bawang bombay

1 8 9 0

10

*+*+ + -' + ' *+*. +

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja ( ), dengan pertimbangan bahwa Kecamatan yang dipilih merupakan salah satu sentra produksi bawang merah yang memiliki jumlah produksi bawang merah tinggi di Kabupaten Cirebon. Pada tingkat rantai distribusi, dilakukan penelitian pada pengirim dan pedagang pasar induk di Jakarta dan Bekasi. Pasar tersebut merupakan tujuan utama pengiriman bawang merah. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Maret;Mei 2014.

*+ + 0(*,

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), pengisian kuisioner dengan petani, pedagang pengirim, pedagang pasar induk dan pengurus koperasi Nusantara Jaya. Koperasi tersebut mengelola penyimpanan dingin bawang merah.

Data primer yang bersumber dari petani bawang merah mengenai luas tanam, produktivitas, biaya produksi, jumlah bawang merah yang diproduksi, jumlah yang dihasilkan dari , jumlah yang sudah melalui pengeringan askip, susut disetiap tindakan pascapanen, harga jual, biaya tenaga kerja untuk pengeringan askip. Data primer yang diperoleh dari pengirim dan pedagang berupa biaya transportasi, susut transportasi, susut renstan, biaya tenaga kerja dan biaya sewa lapak Data primer juga diperoleh dari pengurus koperasi pengelola penyimpanan dingin berupa kapasitas, biaya operasional, biaya investasi, susut dan biaya sewa penyimpanan dingin. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur meliputi laporan Dewan Bawang Merah Nasional, jurnal dan berbagai literatur pendukung

* - * )*+*. +

11

Gambar 3 Diagram alir penelitian

Analisis nilai tambah menggunakan metode Hayami. Data;data yang diperlukan pada metode Hayami untuk menghitung nilai tambah berupa jumlah , bahan baku dan tenaga kerja per periode. Selain itu data harga , upah rata;rata, harga bahan baku dan biaya sumbangan lain juga diperlukan. Adapun istilah yang digunakan dalam metode Hayami tersebut disesuaikan dengan istilah yang ada dalam proses penyimpanan dan perdagangan bawang merah. Sebagai contoh yaitu istilah faktor konversi dalam Hayami disesuaikan menjadi persentasi hasil setelah dikurangi susut penyimpanan.

Beberapa variabel yang terkait dalam analisis nilai tambah, yaitu:

1. Faktor konversi, menunjukkan banyaknya ouput yang dihasilkan dari satu satuan .

2. Koefisien tenaga kerja langsung, menunjukkan tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengolah satu satuan .

3. Nilai , menunjukkan nilai yang dihasilkan dari satu satuan . Analisis nilai tambah pada subsistem pengolahan, akan menghasilkan informasi keluaran sebagai berikut:

1. Nilai tambah (Rp),

2. Rasio nilai tambah (%), menunjukkan persentase nilai tambah dari produk, 3. Balas jasa tenaga kerja (Rp), menunjukkan upah yang diterima oleh tenaga

kerja langsung untuk memperoleh satu;satuan bahan baku,

4. Bagian tenaga kerja (%), menunjukkan persentase imbalan tenaga kerja dari nilai tambah,

5. Keuntungan (Rp), menunjukkan bagian yang diterima oleh pemilik faktor produksi karena menanggung resiko usaha,

6. Tingkat keuntungan (%), menunjukkan persentase keuntungan terhadap nilai tambah.

12

Tabel 4. Analisis nilai tambah metode hayami (1987)

: + ,/

Analisis biaya meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap, total biaya, kapasitas dan biaya pokok. Biaya tetap adalah jenis;jenis biaya yang selama satu periode kerja tetap jumlahnya seperti penyusutan dan bunga modal. bunga modal dihitung menggunaan persamaan [1] Total Biaya dihitung menggunakan persamaan [2] dan biaya pokok dihitung dengan persamaan [3]. Biaya tidak tetap adalah biaya;biaya yang dikeluarkan pada saat beroperasi dan jumlahnya bergantung pada jumlah jam kerja pemakaian seperti biaya listrik , biaya solar genset dan biaya tenaga operator. Biaya total merupakan biaya keseluruhan yang diperlukan untuk mengoperasikan yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya pokok adalah biaya yang diperlukan untuk setiap kg bawang merah. Berikut rumus perhitungannya (Gittinger JP, 1972):

...[1] . ...[2] ...[3]

13

+ .

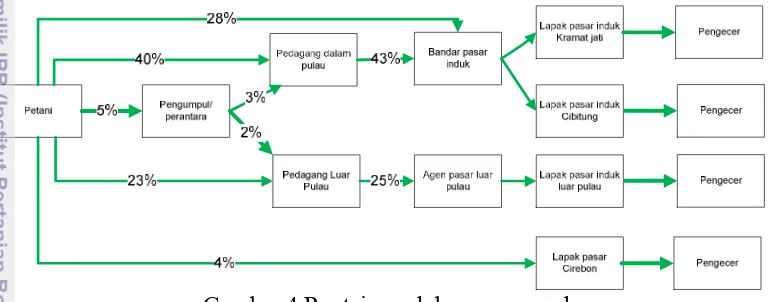

Rantai pasok bawang merah yang ada di wilayah Cirebon seperti pada Gambar 4, bawang merah terdiri dari petani, pengumpul/perantara, pengirim dalam pulau, pengirim luar pulau, bandar pasar induk, agen luar pulau, lapak pasar induk, lapak pasar lokal dan pengecer. Hasil penelitian Nurasa dan Darwis (2007) bahwa aliran rantai pasok pemasaran bawang merah di Brebes tidak berbeda dengan Gambar 4 terdiri dari petani, pengumpul, pedagang pengirim dalam pulau, pedagang pengirim luar pulau hingga pasar induk.

Gambar 4 Rantai pasok bawang merah

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 3 jenis bawang merah yang masing;masing memiliki rantai distribusi yang berbeda yaitu bawang merah ikatan, lepasan dan askip. Jenis bawang merah tersebut memiliki tingkatan pascapanen berbeda pada saat pengirimannya. Bawang merah ikatan memiliki tahapan pascapanen sampai saja, sedangkan bawang merah lepasan melalui dan pemotongan daun. Bawang merah askip tidak dilakukan pemotongan daun namun dilakukan penjemuran lanjutan hingga mencapai askip. Gambar 5 berikut menampilkan ketiga jenis bawang.

Gambar 5 Jenis bawang merah

14

Analisis rantai nilai pascapanen telah dilakukan dengan menggunakan metode Hayami yang menunjukkan marjin, nilai tambah dan keuntungan setiap aktor dalam rantai pasok bawang merah dari petani, pengumpul, pengirim dan pedagang pasar induk. Berdasarkan hasil wawancara, umumnya petani melakukan pascapanen dan askip, pengirim melakukan perdagangan dengan distribusi ke pasar induk dan pedagang pasar induk melakukan proses jual beli kepada pengecer. Setiap aktivitas;aktivitas pascapanen tersebut memiliki harga, biaya dan susut yang menentukan keuntungan para aktor dalam rantai pasok. Kementerian Pertanian Pemerintah Nepal (2008 ) telah melakukan kajian peranan setiap aktor dalam rantai pascapanen bawang bombay. Hasilnya menunjukkan bahwa petani melakukan aktivitas pascapanen penjemuran, pengumpul berperan menghimpun bawang merah dengan membeli ke petani, pengirim melakukan perdagangan ke pasar induk.

+ + . ( 6 +/ 0*, 1 ' +

Berdasarkan pengamatan dan wawancara kuesioner, bawang merah ikatan salurannya memiliki tiga pola. Pola pertama yaitu petani;pengumpul;pengirim dalam pulau;bandar pasar induk;lapak pasar induk;pengecer. Pola kedua yaitu petani;pengirim dalam pulau;bandar pasar induk;lapak pasar induk;pengecer. Pola ketiga yaitu petani;bandar pasar induk;lapak pasar induk;pengecer. Berdasarkan pengamatan dari ketiga pola tersebut, pola kedua paling banyak ditemukan dalam pemasaran bawang merah ikatan dengan tujuan pasar induk Kramat jati. Pada pola kedua petani tidak memasarkan ke pengumpul. Menurut Nurasa dan Darwis (2007) tujuan utama pemasaran bawang merah lebih dominan ke pengirim. Hal ini didukung oleh Agustian (2005) menyatakan bahwa telah ada sebagian petani yang memasarkan komoditas bawang merah ke pedagang besar. Senada dengan Setiawati (2014), rantai pasok yang efisien bagi petani yaitu yang menjual langsung produk ke pedagang besar lalu ke pasar induk, dibanding pola rantai pasok melalui pengumpul kecil.

Analisis rantai nilai pada Tabel 5 menunjukkan harga, biaya dan keuntungan setiap pelaku dalam rantai pasok bawang merah ikatan. Terlihat bahwa terjadi perbedaan hasil perhitungan yang diperoleh karena berbeda peranan. Aktivitas petani melakukan proses curing, pedagang pengirim melakukan distribusi pasar induk dan pedagang pasar induk melakukan proses jual beli kepada pengecer.

Dari hasil wawancara dengan kuesioner, diperoleh data, harga dan biaya; biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk melakukan proses . Data tersebut merupakan hasil rata;rata responden petani. Faktor yang mempengaruhi nilai tambah ada dua yaitu faktor teknis dan faktor nonteknis. Data faktor teknis berupa jumlah bahan baku, nilai konversi dan penggunaan tenaga kerja sedangkan data faktor non teknis berupa biaya dan harga.

Pada nilai tambah curing yang dilakukan oleh petani, jumlah bahan baku merupakan hasil panen sebelum di . Berdasarkan data kuesioner rata;rata petani memanen 1300 kg dengan luas panen seperdelapan hektar. Nilai

15 balikkan bawang pada siang hari serta menutupnya pada malam hari selama 3;4 hari sehingga jumlah hari orang kerja sebanyak 12 HOK

Biaya;biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk melakukan proses curing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan sumbangan lain. Biaya bahan baku dalam hal ini merupakan harga bawang tebasan sebesar Rp 10.000 per kg, biaya tenaga kerja sebesar Rp 30.000 per HOK dan biaya sumbangan lain berupa plastik penutup Rp 38 per kg. Harga jual bawang setelah dicuring sebesar Rp 13000 per kg.

Setelah melakukan perhitungan Hayami (Tabel 5), didapatkan hasil bahwa nilai tambah sebesar Rp 342 atau 3,48% dari nilai . Nilai tambah tersebut merupakan pengurangan nilai dengan harga bahan baku dan sumbangan lain. Rasio nilai tambah termasuk kedalam golongan rendah. Menurut Hubeis (1997) rasio nilai tambah kurang dari 15% termasuk kedalam golongan rendah. Keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp 85 per kg dengan RC rasio 1,008. Rendahnya keuntungan yang diperoleh pada proses disebabkan oleh tingginya susut 20%. Hal ini didukung oleh penelitian Woldetsadik dan Workneh (2010) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara bawang merah yang telah di dengan yang tidak . Perbedaan tersebut yaitu bawang yang tidak di memiliki bobot lebih besar hingga 17% daripada yang telah di . Dirjen P2HP (2006) telah menyatakan susut bawang merah dari petani hingga konsumsi mencapai 30;40%. Nurasa dan Darwis (2008) menambahkan bahwa petani hanya menerima pembayaran 75 kg dari pembeli setiap penjualan 100 kg. Hal itu menunjukkan bahwa susut sebesar 25% ditanggung petani. Susut tersebut dapat berupa pengurangan kadar air maupun adanya kerusakan bawang setelah .

Selain susut tinggi, rendahnya keuntungan disebabkan biaya tenaga kerja cukup tinggi hingga 69% dari marjin. Tingginya biaya tenaga kerja karena aktivitas yang dilakukan petani mempunyai sifat padat tenaga kerja. Menurut Rusastra (2005), usaha tani bersifat padat tenaga kerja. Walaupun rendahnya keuntungan , petani yang tidak melakukan proses akan mengalami kerugian karena bawang akan mengalami kerusakan dalam beberapa hari setelah panen dan jarang sekali pembeli yang menginginkan bawang tanpa proses terlebih dahulu. Bawang merah yang tidak di akan mengalami kerusakan dalam waktu 1 minggu (Woldetsadik dan Workneh, 2010).

Setelah melakukan proses , bawang merah didistribusi oleh pengirim dalam pulau dari Cirebon ke pasar induk Kramat dengan menggunakan truk berkapasitas sekitar 7 ton. Hasil wawancara kuesioner dengan pengirim diperoleh data biaya;biaya dan susut selama pengiriman. Nilai tambah pedagang pengirim dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis berupa susut transportasi, jumlah bahan baku yang dikirim dan tenaga kerja pengangkutan bawang. Faktor non teknis berupa biaya transportasi, harga bawang dan komisi penjualan ke bandar pasar induk.

16

oleh kondisi jalan, kecepatan serta suspensi kendaraan. Dengan susut sebesar 2% tersebut maka faktor konversi dalam metode Hayami sebesar 0,98.

Biaya komisi penjualan dikeluarkan oleh pengirim kepada bandar pasar induk agar dapat memasuki pasar induk tersebut. Biaya;biaya tersebut dalam metode Hayami termasuk kedalam sumbangan lain yang mencapai 30% dari marjin (Tabel 5). Menurut Kumar (2004) biaya transportasi dan pemasaran baik retailer maupun pengirim diidentifikasi sebagai alasan tingginya biaya pemasaran dan berpengaruh terhadap keuntungannya. Harga bawang yang diterima oleh pengirim sebesar Rp 15.000 per kg.

Tabel 5 Analisis nilai tambah Hayami bawang merah ikatan

Uraian

7 Upah rata;rata tenaga kerja

(Rp/HOK) 30000 30000 70000

C. Balas Jasa dari Masing;masing faktor Produksi

14 Marjin (Rp/Kg)

17 per kg. Keuntungan pengirim tersebut sekitar 5% dari harga jual akhir sebesar Rp 21000 per kg. Tidak berbeda dengan kajian Sidhu (2010) menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh pengirim sebesar 3,5% dari harga akhir pengecer. Berbeda dengan petani, persentase imbalan tenaga kerja dalam pengiriman hanya 2% dari marjin. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengirim bukanlah padat karya.

Pedagang pasar induk berperan mendistribusikan bawang merah ke pengecer. Faktor yang mempengaruhi nilai tambah pedagang pasar induk berupa susut, harga bawang ikatan dan biaya operasional pedagang. Komponen biaya yang dikeluarkan berupa biaya sewa lapak dan biaya pemotongan daun sebelum dijual ke pengecer. Biaya;biaya tersebut termasuk kedalam sumbangan lain sebesar Rp 596 per kg. Biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk proses jual beli ke pengecer.

Selama penjualan bawang di pasar induk terdapat susut renstan yang merupakan susut yang terjadi karena penyimpanan di pasar induk selama bawang belum dibeli oleh pengecer. Kondisi pasar yang tidak terkendali RH dan suhu dapat menyebabkan susut bobot tersebut. Menurut Rustini dan Prayudi (2011) Kenaikan susut bobot dapat disebabkan kelembaban (RH) lingkungan dan suhu serta lama umbi bawang disimpan. Susut pemotongan daun sebesar 19% dan susut renstan 2% sehingga susut yang ditanggung oleh pedagang menjadi 21%.

Berdasarkan biaya, harga dan susut yang terjadi dipasar induk dan dihitung dengan menggunakan Hayami, pedagang pasar induk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 970 per kg bawang merah ikatan. Keuntungan tersebut sebesar 61% dari marjin. Keseluruhan hasil perhitungan Hayami sepanjang rantai pasok bawang merah ikatan digambarkan pada Gambar 6. Berdasarkan ketiga analisis nilai tambah bawang merah ikatan, petani memiliki nilai tambah, marjin, keuntungan dan rasio RC yang paling rendah dibandingkan dengan pelaku lainnya. Padahal petani memiliki peranan penting mencegah susut lebih besar dengan melakukan curing terlebih dahulu.

Gambar 6 Rantai Nilai Bawang Merah Ikatan + + . ( 6 +/ 0*, 1 .*) +

18

merah lepasan tersebut, pola kedua paling banyak ditemukan dalam pemasaran. Namun tujuan pasar induk bawang merah lepasan berbeda dengan bawang merah ikatan, bawang merah lepasan mempunyai tujuan pasar induk Cibitung Bekasi dan daerah Bandung. Menurut Prihantiningsih (2007) terdapat saluran pemasaran bawang merah yang paling efisien karena selisih harga jual petani dengan harga beli konsumen rendah yang terdiri dari pengirim, pedagang besar di Pasar Induk.

Proses pascapanen bawang merah lepasan diawali dengan oleh petani, lalu pemotongan daun dan distribusi oleh pengirim ke pasar induk setelah itu dijual ke pengecer di pasar induk. Setiap aktivitas tersebut memiliki nilai tambah, keuntungan dan marjin yang berbeda;beda (Tabel 6).

Berdasarkan wawancara kuesioner, bawang merah lepasan sama halnya dengan bawang merah ikatan melalui proses oleh petani sehingga nilai tambah, keuntungan dan marjin yang diperoleh petani sama dengan bawang merah ikatan. Menurut Nurkomar (2001) baik bawang merah lepasan maupun ikatan melalui tahapan terlebih dahulu sebelum disimpan. Nugraha (2010) pengikatan saat penjemuran lebih rendah kerusakaannya dbandingkan penjemuran tanpa pengikatan. Oleh sebab itu petani baik bawang merah ikatan maupun lepasan melakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pengirim, terdapat perbedaan antara bawang merah ikatan dengan bawang merah lepasan. Perbedaannya yaitu pemotongan daun dilakukan oleh pengirim sebelum dilakukan pengiriman ke pasar induk. Hal ini berdampak pada susut yang ditanggung oleh pengirim tidak hanya susut transportasi namun juga susut pemotongan daun hingga 20%. susut tersebut dalam metode hayami mempengaruhi nilai konversi menjadi 0,8. Selain berdampak pada susut, faktor lain yang mempengaruhi nilai tambah adalah biaya dan harga. Biaya yang dikeluarkan oleh pengirim tidak hanya transportasi namun juga biaya pemotongan daun. Biaya tersebut dalam metode Hayami merupakan sumbangan lain sebesar Rp 904 per kg atau mencapai 64% dari marjin. Walaupun harga bawang merah lepasan lebih tinggi dibandingkan dengan bawang ikatan, tingginya biaya sumbangan lain menyebabkan lebih rendahnya keuntungan pengiriman bawang merah lepasan (Tabel 6) bila dibandingkan dengan bawang merah ikatan (Tabel 5). Berdasarkan perhitungan Hayami, Keuntungan yang diperoleh oleh pengirim bawang merah lepasan Rp 462 per kg

19 Tabel 6 Analisis rantai nilai bawang merah lepasan

Uraian

7 Upah rata;rata tenaga kerja

(Rp/HOK) 30000 30000 70000

C. Balas Jasa dari Masing;masing faktor Produksi

14 Marjin (Rp/Kg)

20

+ + . ( 6 +/ 0*, 1 ' )

Dari hasil pengamatan, saluran pemasaran bawang merah askip berbeda dengan bawang merah ikatan dan lepasan. Bawang merah askip memiliki dua pola saluran pemasaran untuk luar pulau. Pola pertama yaitu petani;pengumpul; pengirim luar pulau;agen pasar luar pulau;lapak pasar induk luar pulau. Pola kedua yaitu petani;pengirim luar pulau;agen pasar luar pulau;lapak pasar induk luar pulau Tujuan pemasaran bawang askip luar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Berdasarkan pengamatan pola pemasaran bawang merah askip, paling banyak ditemukan tanpa melalui pengumpul sehingga lebih pendek. Menurut Sidhu (2010), pemasaran dapat panjang atau pendek apabila pemasaran pendek maka pemasaran tidak efisien sehingga harga jual ditingkat petani akan menjadi tinggi dan harga ditingkat konsumen tinggi.

Dari hasil wawancara kuesioner dengan petani diperoleh data harga, susut dan biaya;biaya penanganan pascapanen askip. Faktor teknis yang mempengaruhi nilai tambah berupa susut curing, susut askip, jumlah penggunaan tenaga kerja. Faktor non teknis berupa biaya tenaga kerja, harga bawang merah, biaya curing, biaya penjemuran askip. Proses pascapanen bawang merah askip melalui dua tahap yaitu curing dan penjemuran askipn bawang merah askip membutuhkan pengeringan lebih lama dibandingkan bawang merah lepasan dan ikatan. Susut sampai askip mencapai 35% yang terdiri dari susut curing 20% dan penjemuran askip 15%. Dalam perhitungan hayami, susut tersebut menentukan nilai konversi menjadi 0,85 pada penjemuran askip. Semakin tinggi suhu dan semakin lama pengeringan kadar air bawang merah semakin rendah sehingga bobot akan menurun (Woldetsadik dan Workneh, 2010)

Perhitungan nilai tambah Hayami (Tabel 7) menunjukkan bahwa petani melakukan proses askip untuk pengiriman luar pulau yang memberikan keuntungan sebesar Rp 150 per kg. Total keuntungan petani yang melakukan dan askip menjadi Rp 235 per Kg. Namun demikian, keuntungan pascapanen askip lebih tinggi dikarenakan harga jual bawang askip lebih tinggi sebesar Rp 16500 per kg dibandingkan bawang pascapanen sebesar Rp 13.000. Tingginya harga jual askip karena askip memiliki keunggulan umur simpan lebih lama dibandingkan ikatan dan lepasan. Komponen biaya terbesar dalam proses askip berupa tenaga kerja sebesar 84% dari marjin karena membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 7;10 hari proses penjemurannya.

Nilai tambah pengirim luar pulau dipengaruhi oleh susut transportasi, biaya transportasi, harga bawang askip. Susut transportasi pengiriman luar pulau lebih besar daripada pengiriman dalam pulau. Susutnya yaitu sebesar 4% yang menentukan nilai faktor konversi menjadi 0,96. Pada perhitungan Hayami, Biaya transportasi termasuk kedalam sumbangan lain yang nilainya mencapai 55% dari marjin. Hasil perhitungan metode Hayami, pedagang luar pulau mendapatkan keuntungan Rp 1163

21

Gambar 8 Rantai nilai bawang merah askip

Tabel 7 Analisis rantai nilai bawang merah ikatan

Uraian

B. Pendapatan dan Keuntungan

8 Harga bahan (Rp/Kg)

12a. Imbalan tenaga kerja

(Rp/Kg) 277 837 37

C. Balas Jasa dari Masing;masing faktor Produksi

22

Hasil analisis rantai nilai pascapanen ketiga jenis bawang merah tersebut, keuntungan pascapanen petani jauh lebih rendah daripada pengirim dan pedagang pasar induk. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya harga yang diterima petani sebesar Rp 13000 untuk bawang ikatan dan askip karena sedang musim panen. Nilai RC rasionya pun lebih rendah dibandingkan dengan pelaku lainnya, petani memiliki RC 1,008 untuk bawang dan 1,010 untuk bawang askip. Pengirim dalam pulau memiliki RC hingga 1,084 untuk bawang ikatan dan 1,033 untuk bawang lepasan. Nilai RC lebih dari satu menujukkan bahwa petani, pengirim dan pedagang pasar induk tidak mengalami kerugian. Namun demikian, Salah satu ukuran perdagangan yang adil dapat ditunjukkan dengan RC yang hampir sama sepanjang rantai pasok. Menurut Dirjen P2HP kementrian pertanian (2006), tata niaga bawang merah umumnya masih dikuasai tengkulak/pedagang besar sehingga marjin petani relatif kecil dibandingkan dengan pedagang perantara. Hal senada disampaikan oleh Mayrowani (2013) menemukan bahwa yang menerima marjin keuntungan terbesar dalam pemasaran bawang merah dari pusat produksi ke pusat konsumsi adalah pedagang baik pedagang pengirim maupun pedagang pasar induk. Triyono (2010) menyatakan bahwa petani bawang merah mendapatkan keuntungan kecil dibandingkan pelaku lainnya ditunjukkan dengan & petani yang rendah. Pada saat tidak panen raya, tingginya harga bawang ditingkat pengecer dan pasar modern tidak terdistribusi dengan baik ke tingkat petani sehingga petani kebagian kecil dan fluktuatif (Nurasa dan Darwis, 2007).

Saat panen raya membuat petani berada dalam posisi yang lemah. Hal ini karena harga yang rendah bila ingin dijual atau kalau pun ingin menunda akan mengalami susut yang tinggi hingga harga stabil. Teknologi penyimpanan menjadi hal krusial untuk mengatur pasokan. Dirjen P2HP (2006) menambahkan bahwa harga masih dikendalikan oleh perantara karena petani masih rendah. Para pedagang memiliki gudang sehingga pada saat harga jatuh di musim panen raya, masih dapat dikendalikan, sementara petani secara terpaksa harus melepas bawang dengan harga rendah yang ditentukan oleh pedagang akibat tidak memiliki gudang.

Berdasarkan analisis rantai nilai, perlu ada intervensi pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani berupa pengurangan susut dengan cara perbaikan proses dan penerapan teknologi penyimpanan yang lebih baik untuk antisipasi faktor musiman. Perbaikan yang dapat dilakukan berupa penerepan standar operasional prosedur pascapanen bawang merah lebih ketat. Kementrian Pertanian (2011) telah mengeluarkan standar operasional

seperti pengikatan yang lebih teratur agar tidak tercecer, pembalikan ikatan lebih terjadwal agar bagian dalam ikatan daun terkena sinar matahari secara merata serta penutupan lebih rapat bila malam hari.

23 3,5;12% selama penyimpanan 2 bulan. Prinsip dari perlakuan penyimpanan berpendingin adalah mengendalikan laju transpirasi, mengendalikan respirasi, mengendalikan/mencegah serangan penyakit, mencegah perubahan;perubahan yang tidak dikehendaki konsumen. Selama penyimpanan 2 bulan tersebut dapat terjadi peningkatan harga bawang sehingga keuntungan petani bertambah. Namun demikian, perlu ada analisis kelayakan operasional melalui biaya pokok karena investasi penyimpanan dingin sangat tinggi. Menurut Syafriel (2009) biaya pengadaan sebagai penyimpanan dingin tinggi.

+ . 7 -'-' *+7 0) + + +/ +

Penyimpanan dingin yang menjadi objek kajian merupakan bantuan pemerintah yang dikelola oleh koperasi Nusantara Jaya. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Roadmap Dirjen P2HP (2006) yang menyatakan bahwa perlu investasi pembangunan sarana penyimpanan. Spesifikasi umum terdiri dari kapasitas 600 ton dengan dimensi luas 30x25 meter dan mampu mempertahankan suhu 5;10oC. Gambar 9 menampilkan tampak luar gudang bawang merah yang didalamnya terdapat

Gambar 9 Bangunan luar gudang bawang merah berpendingin

24

Gambar 10 Tataletak ruang pendingin

$ dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu mesin pendingin, bahan isolasi ruangan dan generator. Berikut spesifikasi detail ketiga komponen

1. Mesin Pendingin ( + 5°C )

Spesifikasi yang ada adalah sebagai berikut :

Compressor : unit open 4G.2 HP ; Merk Bitzer Condensor : unit Air Cooled Condenser Greenhalgh Evaporator : unit Air Cooled Evaporator Muller

Aksesoris : Check valve, Oil separator, Receiver tank, Filter Drier, Sight Glass, Liquid Solenoid, Valve, Stop kran, Expansion Valve, HLP, chasis, Suctionmeter, ressmeter dan electromotor.

Panel listrik box : MCB, Overload & phase digital thermostat

Refrigerant : R 22

Power : 380 V / 3 phase / 50 Hz 2. Komponen isolasi ruangan

Spesifikasi komponen isolasi ruangan : Isolasi Dinding/ Atap

Density : 45 Kg/m3 ± 5 %

Isolasi : 0.4 mm PPGI mengapit 75 mm polyurethane foam Join sistem : semi CamLock

■ Isolasi Lantai

; Konstruksi lapisan lantai (dari atas ke bawah) ; 75 mm cor beton bertulang

; Aluminium foil 2 sisi sebagai Vapor Barrier dan perekat foil tape ; 75 mm polyurethane foam, density 45 Kg/m3

; Lapisan water proofing

25 3. Generator (Genset)

Genset diperlukan sebagai cadangan sumber listrik ketika aliran listrik dari PLN terputus. Spesifikasi genset sebagai berikut :

Kapasitas : 250 kVA

Model : Open Type / 1500 rpm

Voltage : 230 V / 380 Volt, 3 Phase 4 Wire, 50 Hz, \ Power Factor : 0.8

Starter : Electrical Starting Pendinginan : Radiator Cooled

Perlengkapan : Generator control panel, exhaust flexible pipe, exhaust silencer, battery set, daily tank, safety device/ automatic shut down

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus koperasi diperoleh data biaya tetap pendirian (Tabel 8).

Tabel 8 Biaya;biaya tetap Penyimpanan Dingin

Keterangan Nilai investasi

1. Pendirian Bangunan 1.232.000.000 20 61.600.000 64.680.000

2. Cold Storage 2.975.329.800 20 148.766.490 156.204.815

3. Genset 250.000.000 5 50.000.000 15.000.000

4. Kabel Listrik 3.750.000 5 750.000 225.000

5. Lampu 7.500.000 5 1.500.000 450.000

6. Stop kontak 4.500.000 5 900.000 270.000

7. Gudang Peralatan 292.000.000 20 14.600.000 15.330.000

8. Rak Bawang Merah 1.800.000.000 20 90.000.000 94.500.000

9. Kipas 20.000.000 5 4.000.000 1.200.000

10. Fork Klip 400.000.000 20 20.000.000 21.000.000

Total Biaya Tetap ;<!=##>=?<" ;>@=@$<=@#$

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, biaya terbesar adalah biaya pendirian bangunan sebesar 1.232.000.000 dan ebesar 2.975.329.800. total kedua biaya investasi tersebut mencapai 4.207.329.800. Nilai tersebut hampir sama dengan penelitian Syafril (2009) yang menyatakan bahwa pembangunan coldstorage 600 ton mencapai 4.349.000.000. Walaupun sumber listrik utama dari PLN, namun fasilitas dilengkapi oleh genset untuk antisipasi ketiadaan sumber listrik dari PLN sehingga suhu dapat dijaga. Menurut Aung dan Chang (2013) pengendalian dan manajemen temperatur yang baik merupakan hal yang krusial untuk produk dan menjamin aman untuk dikonsumsi.

26

penyusutan bergantung umur ekonomisnya. Investasi bangunan, , gudang peralatan, rak dan forklip memiliki umur ekonomis 20 tahun sehingga nilai penyusutannya 5% per tahun sedangkan untuk bahan;bahan plastik seperti peralatan kabel, lampu dan kipas memiliki umur ekonomis hingga 5 tahun sehingga nilai penyusutan 20% per tahun. Kart dan Demircan (2014) pun menyatakan bahwa bahwa penyusutan bangunan dan sebesar 2;6% sedangkan penyusutan untuk peralatan pembantu dan berbahan plastik 14;20%.

Nilai bunga 10% per tahun sebagai acuan untuk menentukan biaya bunga modal. Islam (2008) menggunakan bunga modal sebesar 10% dari harga pembelian Kart dan Demircan (2014) menyatakan bahwa bunga modal dan pajak hanya mencapai 4% setiap tahunnya. Menurut Syafril (2009), pendirian sangat sensitif terhadap biaya tetap yang berdampak pada penentuan kapasitas penyimpanan yang efisien.

Komponen biaya tidak tetap terdiri dari tenaga kerja, bahan bakar, pemelliharaan dan biaya listrik. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan bergantung dari lama operasional yang dihitung dalam satuan waktu bulanan karena biaya sewa yang dikenakan kepada petani dalam satuan bulanan. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja tetap sebanyak 4 orang dengan upah 1,5 juta setiap orangnya per bulan, sedangkan tenaga kerja borongan maksimal sebanyak 10 orang dengan biaya Rp 650000 per orang setiap bulan. Solar Genset hanya digunakan bila mengalami gangguan listrik, terlihat bahwa biaya operasional terbesar adalah biaya listrik (Tabel 9). Menurut Kart dan Demircan (2014), biaya tidak tetap terbesar coldstorage adalah listrik, bahan bakar dan oli.

Tabel 9 Biaya;biaya tidak tetap Penyimpanan Dingin

* *, +/ + 7 *, ( . +

Tenaga Tetap 6.000.000

Tenaga Borongan 6.500.000

Solar Genset dan Pemeliharaan 2.300.000

Solar Forklip dan Pemeliharaan 1.800.000

Biaya listrik 13.000.000

Biaya Tidak Tetap (Rp/bulan) !<=>""="""

27 dibantu oleh pemerintah dengan sharing biaya investasi antara pemerintah dengan koperasi sehingga biaya tetap bunga modal yang dikeluarkan oleh koperasi akan lebih rendah. Dengan demikian, koperasi sebagai pengelola

mengeluarkan biaya tetap penyusutan dan biaya tidak tetap.

Tabel 10 Data perhitungan biaya total penyimpanan dingin

* *, +/ + . *, *+ *

Biaya Tetap Penyusutan (Rp/bulan) 130.705.497 46,14 Biaya Tetap Bunga modal (Rp/bulan) 122.953.271 43,40 Biaya Tidak tetap (Rp/bulan) 29.600.000 10,46 Biaya Total (Rp/bulan) !@;=!$@=A>@ 100

Besarnya biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam pembangunan dan operasional bawang merah menyebabkan Koperasi Nusantara Jaya Cirebon dibantu oleh pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan penelitian Syafril (2009) yang menyatakan bahwa akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda, pemerintah pusat dan pelaku bisnis untuk melakukan modal. Perhitungan biaya pokok menggunakan persamaan [2]. Asumsi pada perhitungan ini adalah lama operasional 3 bulan per tahun dan bunga modal sebesar 10% serta kapasitas penuh terpakai.

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya sewa minimal agar koperasi tidak mengalami kerugian dalam operasional

adalah Rp 472 per kg per bulan. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Kart dan Demircan (2014) yang menunjukkan bahwa biaya pokok sebesar 0,023 dollar per kg atau setara dengan Rp 230 per kg (kurs 1 dollar setara 10.000 rupiah). Tingginya biaya pokok karena kapasitas 600 ton sedangkan penelitian Kart dan Demircan (2014) kapasitasnya mencapai 5000 ton. Gambar 11 berikut menampilkan perubahan biaya pokok terhadap perubahan asumsi.

28

Gambar 11 Perubahan biaya pokok terhadap perubahan asumsi bunga modal (a), kapasitas terpakai (b) dan lama operasional (c)

Gambar 11b menunjukkan bahwa pada bunga modal tetap 10% dan lama operasional 3 bulan pertahun, terjadi penurunan biaya pokok seiiring dengan peningkatan kapasitas terpakai. Perubahan kapasitas akan mempengaruhi biaya tidak tetap saja karena sudah dimiliki oleh Koperasi Nusantara. Dari kurva diatas, peningkatan kapasitas terpakai penyimpanan dari 200 ton menjadi 600 ton akan menurunkan biaya pokok dari Rp 1372 menjadi 472 per kg per bulan.

29 coldstorage dari 3 bulan per tahun menjadi 12 bulan pertahun akan menurunkan biaya pokok dari Rp 472 menjadi 155 per bulan per tahun. Upaya;upaya peningkatan kapasitas terpakai dan jam kerja operasional yaitu penerapan sistem rotasi tanam bawang dan kerjasama dengan pelaku komoditi selain bawang merah yang membutuhkan penyimpanan dingin.

. 0( 1 *+7 0) + + +/ +

Nilai tambah merupakan salah satu komponen dalam membentuk nilai jual produk, sedangkan nilai produk merupakan nilai yang dimiliki sebuah produk dan terdiri dari nilai tambah pengolahan, nilai bahan baku, dan nilai lainnya (Dilana 2013). Peningkatan nilai sebagai akibat pengurangan susut selama penyimpanan dari teknologi penyimpanan dingin. Tabel 11 menunjukkan perbandingan nilai tambah penyimpanan dingin dengan penyimpanan para;para.

Faktor;faktor yang mempengaruhi nilai tambah dan keuntungan pascapanen penyimpanan dingin dapat berupa faktor teknis maupun non teknis. Susut penyimpanan dan jumlah tenaga kerja merupakan faktor teknis, sedangkan biaya operasional, harga sebelum disimpan, harga setelah disimpan merupakan faktor non teknis.

Susut penyimpanan dingin lebih rendah yaitu 15% selama 2 bulan penyimpanan. Sementara itu, penyimpanan para;para memiliki susut sebesar 35%. Nilai susut tersebut dalam metode Hayami menentukan faktor konversi, sehingga faktor konversi penyimpanan dingin lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan para;para. Faktor konversi penyimpanan dingin 0,85 sedangkan penyimpanan para;para 0,65. Mutia (2014) dan Nurkomar (2001) menyatakan bahwa penyimpanan dingin temperatur hanya mengalami susut berat 3,5;12% selama penyimpanan 2 bulan

Biaya operasional penyimpanan termasuk kedalam sumbangan lain. Berdasarkan hasil analisis biaya pokok penyimpanan dingin, Biaya operasional sebesar Rp 472 per kg per bulan. Dengan demikian, biaya untuk menyimpan selama 2 bulan pada penyimpanan dingin sebesar Rp 944 per kg. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan penyimpanan para;para. Berdasarkan hasil wawancara biaya yang dikeluarkan petani sebesar Rp 150 per kg.

Harga sebelum disimpan Rp 10.000 per kg sebagai harga bahan baku dalam metode Hayami. Harga tersebut merupakan harga pasar pada saat musim panen. Berdasarkan wawancara, prediksi harga jual setelah disimpan selama 2 bulan menjadi Rp16500 per kg. Peningkatan harga ini cenderung terjadi pada saat musim hujan, saat hasil panen rendah.

30

Balas jasa imbalan tenaga kerja terhadap marjin berbeda antara penyimpanan para;para dengan penyimpanan dingin walaupun jumlah hari orang kerjanya sama. Hal ini karena marjin yang diperoleh dari dua metode penyimpanan yang sangat jauh berbeda.

Tabel 11 Perbandingan Nilai Tambah Penyimpanan Dingin

- , + 4 Faktor Konversi (Kg output/Kg bahan) 0,65 0,85 5 Koefisien tenaga kerja (HOK/Kg Bahan) 0,005 0,005 6 Harga Output (Rp/Kg) 16500 16500 7 Upah rata;rata tenaga kerja ( Rp/HOK) 30000 30000 B. Pendapatan dan Keuntungan

Sidhu (2010) menambahkan bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dengan penurunan susut perlu kerjasama pemasaran dengan supermarket karena dilengkapi oleh fasilistas , transportasi berpendingin serta adanya ruangan berpendingin di outlet;outletnya. Namun demikian, aktivitas integrasi pasar dan kerjasama supermarket tidak bisa dilakukan oleh individu petani Cirebon karena skalanya kecil. Koperasi menjadi solusi karena mampu menghimpun bawang dan memasarkan agar terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengiriman bawang merah ke supermarket.

Tingginya nilai tambah penyimpanan dingin merupakan peluang bagi untuk mencegah kerugian dari penurunan harga dan susut penyimpanan para;para. Analisis rantai nilai menunjukkan ada tiga

31 dan pedagang pasar induk baik bawang merah ikatan, lepasan dan askip. Dengan keuntungan dan nilai RC yang paling rendah pada petani, teknologi penyimpanan dingin lebih sesuai untuk petani dibandingkan dengan pelaku lainnya. Namun demikian biaya total penyimpanan dingin yang tinggi (Tabel 8) dan disertai dengan jumlah bawang petani kecil sebesar 884 kg per panen, teknologi penyimpanan dingin perlu dikelola oleh koperasi petani. Hasil penelitian Ito (2012) menunjukkan bahwa sistem koperasi merupakan sarana penting bagi petani kecil untuk meningkatkan pendapatan.

Seringkali permasalahan penyimpanan yang terjadi yaitu ketidakmauan petani menyimpan karena membutuhkan uang tunai untuk sehari;hari dan persiapan musim tanam berikutnya. Beberapa strategi agar petani mau melakukan penyimpanan dingin dengan sosialisasi manfaat penyimpanan dingin terutama nilai tambahnya, memperkuat lembaga koperasi dan mengaplikasikan sistem resi gudang di penyimpanan dingin. Sistem tersebut sangat prospektif terutama pada saat harga sedang anjlok (Bappebti,2010). Dengan teknologi penyimpanan dingin dan interaksi antar , peluang ekspor bawang akan meningkat. Kajian Perdana dan Kusnandar (2012) mengungkapkan bahwa interaksi multi membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah sayuran agar bisa ekspor karena kuantitas dan kualitas lebih terjamin.

32

Saran yang dapat dilakukan oleh bawang merah dari penelitian rantai nilai dan nilai tambah bawang merah ini sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, perlu adanya program sosialisasi manfaat penyimpanan dingin dan memfasilitasi penerapan sistem resi gudang

2. Bagi petani, merubah penyimpanan dari konvensional ke fasilitas penyimpanan dingin yang telah tersedia pada saat harga sedang rendah sehingga keuntungan meningkat.

3. Bagi koperasi, penguatan anggota dan bekerjasama dengan komoditas lain agar kapasitas penyimpanan dingin tinggi sehingga biaya pokok akan rendah. 4. Bagi peneliti, perlu dianalisis lanjutan perubahan biaya pokok terhadap

perubahan biaya;biaya operasional seperti biaya listrik, tenaga kerja dan lainnya.

%

ACIAR. 2012. Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak pada Kaum Miskin.Australian Center for International Agriculture Research. Buku Pegangan untuk Praktisi Rantai Nilai. Tabros Indonesia

Agblor S, Doug W. 2001. Onion Postharvest Handling and Storage. Department of Plant Sciences, University of Saskatchewan Canada.

Agricultural Development International. 2008. ( # $ ) "

& * + & & # $ +

,-& ! . /! 0 . Phnom Penh

(Combodia): Agricultural Development International.

Agriculture Minister of South Africa. 2010. A profile of South Africa Onion Market Value Chain. Directorat Marketing. Arcadia

Agriculture Minister of Nepal. 2008. Final Report Product Chain Study Onion. Biratnagar Full Bright Consultan, Nepal.

Agustian A, Zulham A, Syahyuti, Tarigan. 2005. Analisis Berbagai Bentuk Kelembagaan Pemasaran dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Usaha Komoditas Pertanian. Laporan Akhir. Pusat Penelitain dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Aung MM, Chang YS. 2014. Temperature Management for the Quality Assurance of a Perishabel Food Supply Chain. Food Control 40 198;207

Aziz A, Ete A, Barhrudin. 2013. Karakterisasi Sumber Benih Bawang Merah dari Berbagai Daerah Sentra Produksi di Lembah Palu. 1 + 1(3):221; 227.

33

Bappebti. 2010. Pedoman Kelompok Tani Sistem Resi Gudang. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Coltrain D, Barton D, Boland M. 2000. # + * %

+ $ $ $ & +

2 $ 23 , Kansas State University.

Darmawidah A, Dewayani, Cicu, Purwani AY. 2010. Teknologi Pengolahan Bawang Merah. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen (ID). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan.

Dilana, IA. 2013. Pemasaran dan Nilai Tambah Biji Kakao di Kabupaten Madiun Jawa Timur. . Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian.

Dinas Pertanian DI Yogyakarta. 2012. Standard Operating Procedure (SOP) Bawang Merah Gunung Kidul.

Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2006. Road map Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kementerian Pertanian RI Endrasri R, Prayudi B. 2011. Teknologi Penanganan Bawang Merah dan Aspek

Teknologi Produk Olahannya Untuk Peningkatan Nilai Tambah di Kabupaten Brebes. Risalah Hasil Penelitian “Inovasi Hortikultura di Jawa Tengah”. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Jawa Tengah.

FAO.2012. Study on Market Appraisal and Value Chain Development of Chili Products in West Java Food Agriculture Organization, 2012

Gittinger JP.1972.Economic Analysis of Agricultural Project. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London

Handayani MS. 2004. Perilaku Harga dalam pemasaran bawang merah di Daerah Istimewa Yogyakarta. J SEPA Vol 1 No 1 : 29;38

Hayami Y, Toshihiko, Kawagoe, Yoshinori Marooka, Masdjidin Siregar. 1987. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java. A Perspective From A Sunda Village. CGPRT Center. Bogor. 75 p

Hubeis M. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Fateta IPB Bogor

Islam MM, Kabir MH, Sattar MA, Kabir MS. 2008.Management Practices in some Selected Coldstorage in Bangladesh J.Innov.dev.strategy. 2(3):48;54 Ito J, Bao Z, Su Q. 2012. Distributional Effect of Agricultural Cooperative in

China : Exclusion of Small Holders and Potential gain on Participation J.Food Policy 37 (2012) 700;709

Kart MCO, Demircan V.2014. An Economic Comparison of Conventional and Modern Coldstorage Facilities Turkey. V 10 n 1 ISSN 1808;2882