KAJIAN AWAL PENERAPAN HACCP PADA UNIT USAHA

PENGOLAHAN KEFIR PERTAPAAN BUNDA

PEMERSATU GEDONO DI SALATIGA

SKRIPSI MIRA HOTRI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

2 RINGKASAN

MIRA HOTRI. D14204085. 2008. Kajian Awal Penerapan Hazards Analitical Critical Control Point (HACCP) pada Unit Usaha Pengolahan Kefir Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono di Salatiga. Skripsi. Program Studi Teknologi Hasil Ternak. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Ir. Rarah Ratih Adjie Maheswari, DEA Pembimbing Anggota : Ir. Afton Atabany, M. Si

Susu merupakan produk hasil ternak yang bersifat perishable atau mudah rusak sehingga perlu penanganan secara khusus untuk mencegah proses kerusakan dan adanya bahaya. Pengolahan secara fermentasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan nilai gizi dan nilai fungsi dari susu serta mengontrol bahaya fisik, kimia dan biologi. Kefir adalah salah satu produk susu fermentasi yang mempunyai potensiuntuk dikembangkan karena mempunyai manfaat teurapetik. Tata cara pengolahan yang baik dan benar serat aplikasi sanitasi pada setiap tahap proses pengolahan merupakan kunci utama dalam menghasilkan produk olahan yang terjamin keamanannya.

Tuntutan konsumen pada industri pangan produk susu adalah agar menghasilkan produk dengan tingkat keamanan pangan yang tinggi. Aspek-aspek keamanan pangan dalam unit pengolahan perlu dikaji sebagai kajian awal penerapan HACCP. HACCP dilakukan untuk mencegah dan mengurangi bahaya yang timbul berdasarkan kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap titik atau tahapan produksi. Sistem HACCP dibangun atas landasan yang kokoh untuk melaksanakan dan tertibnya Good Manufacturing Practices (GMP) dan penerapan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP), merupakan program pre-requisite dalam sistem keamanan pangan.

Kegiatan magang penelitian dilaksanakan selama dua bulan pada unit usaha pengolahan kefir Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono di Salatiga, Jawa Tengah, selama bulan Juli sampai Agustus 2007. Pengujian sampel produk kefir dilakukan di Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Perah, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB. Pengujian sampel dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2007. Magang penelitian bertujuan untuk memperoleh pengalaman bekerja pada suatu unit pengolahan pangan hasil ternak, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk observasi, analisis dan pencarian alternatif solusi masalah yang ditemui dalam unit pengolahan kefir. Tujuan kegiatan magang ini adalah mempelajari proses produksi, penerapan GMP dan SSOP serta mengkaji kesiapan penerapan HACCP pada unit usaha pengolahan kefir Gedono. Aplikasi dan data kajian, digunakan untuk perolehan Makanan Dalam (MD) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .

3 penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar; pengawasan kondisi kesehatan personil; menghilangkan pest dari unit pengolahan.

Hasil analisis GMP pada unit usaha pengolahan kefir Gedono secara umum telah sesuai dengan standar GMP untuk skala unit usaha. Tetapi perlu perbaikan pada bangunan dan sistem produksi satu alur produksi belum tersedia, sehingga terjadi penumpukan aktivitas pada ruang produksi. Penerapan SSOP sudah terjaga tetapi kelengkapan personel kurang pada pengunaan masker dan foot bath. Secara umum unit usaha pengolahan kefir Gedono telah siap untuk menerapkan sistem HACCP, dengan syarat harus dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan pre-requisite program yaitu GMP dan SSOP. Beberapa CCP yang ditemukan dalam proses produksi yaitu pada penerimaan bahan baku, pengujian, separasi, inokulasi, pengemasan dan distribusi. Pengujian produk kefir Gedono secara organoleptik, uji mikrobiologi dan kuisioner preferensi konsumen dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan sanitasi terhadap mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian, kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi produk kefir Gedono tetap baik pada minggu ketiga penyimpanan.

4 ABSTRACT

Preliminasy Study of Hazard Analysis Critical Control Point in Kefir Manufacture at Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, Salatiga

Hotri, M., R.R. A. Maheswari, A. Atabany

Food safety assurance is an assurance that quarantee the food, so will not harm the consumers health. Food safety related with the presence of hazards in food. Food hazards may contamine at many stages of food processing chain, so controlling system is very necessary to maintain the food quality. The aim of this study was to observe process and the implementation of HACCP (Hazards Analisys Critical Control Point) in kefir manufacture at Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, Salatiga. HACCP pre- requisite programs was divided into Good Manufacturing Practices (GMP) and Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP) based on official guidelines issued by the Indonesian Government and Food and Drugs Association (FDA). The standard was compared with the implementation of GMP and SSOP in Gedono as a new producer. Kefir is a fermented milk product that should seriously handled in whole processing. The effective sanitation assurance requires monitoring system which include verification at every step production. In fact, several Critical Control Points (CPP) have been identified in kefir production there are milk receiving, milk analysed, filtration, pre-heat treatment, starter inoculation, and product distribution.

5

KAJIAN AWAL PENERAPAN HACCP PADA UNIT USAHA

PENGOLAHAN KEFIR PERTAPAAN BUNDA

PEMERSATU GEDONO DI SALATIGA

SKRIPSI MIRA HOTRI

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

6

KAJIAN AWAL PENERAPAN HACCP PADA UNIT USAHA

PENGOLAHAN KEFIR PERTAPAAN BUNDA

PEMERSATU GEDONO DI SALATIGA

Oleh MIRA HOTRI

D14204067

Skripsi ini telah disetujui dan disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 22 Agustus 2008

Pembimbing Utama

Dr. Ir. Rarah R. A. Maheswari, DEA NIP. 131 671 595

Pembimbing Anggota

Ir. Afton Atabany, M.Si NIP. 131 133 961

Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

7 RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 07 Mei 1986 di Wonosari, Yogyakarta. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, Abrena Hotri dan Atlas Gilbertnan Hotri, dari pasangan bapak Ngadiran dan Ibu Khodijah.

Penulis menyeleselaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 1998 di SDN 060 Tenggarong. Pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan tahun 2001 di SLTP Negeri 3 Tenggarong dan pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan tahun 2004 di SMU Negeri 1 Tenggarong.

8 KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, atas segala kasih dan berkat-Nya yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Syukur kepada ALLAH atas hikmat-Nya yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Magang penelitian di salah satu unit usaha pengolahan kefir di Salatiga ini penulis lakukan untuk mempelajari proses pengolahan kefir serta mempelajari penerapan cara pengolahan makan yang baik dan standar sanitasi di unit pengolahan tersebut. Skripsi yang berjudul “Kajian Awal Penerapan HACCP pada Unit Usaha Pengolahan Kefir di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono di Salatiga” ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dalam memyampaikan materi dan informasi. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi praktisi, akademisi serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan peternakan dan civitas akademika IPB.

9 DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

ABSTRACT ... iii

RIWAYAT HIDUP ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang... ... 1

Tujuan ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Susu ... 3

Susu Fermentasi Kefir... ... 3

Mikroflora Kefir ... 4

Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP) ... 7

Good Manufacturing Practices (GMP)... ... 9

Sanitation Standard Operational Procedures (SSOP) ... 11

Verifikasi ... 14

Good Handling Practices (GHP)... ... 14

Good Transporting Paractices (GTP) ... 15

Preferensi Konsumen ... 16

METODE ... 18

Lokasi dan Waktu ... 18

Materi ... 18

Prosedur ... 18

Pengujian Produk ... 19

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 23

Keadaan Umum Lokasi ... 23

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

Sarana Produksi... ... 25

Bahan Baku Pembuatan Kefir ... ... 25

Bahan Baku Utama... 25

Bahan Baku Penunjang... 26

Bahan Pengemas ... 25

10

Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)... 33

Lokasi dan Lingkungan Pabrik... ... 33

Bangunan dan Ruangan Pengolahan ... 41

Fasilitas Sanitasi ... 42

Peralatan Produksi ... 42

Kesehatan dan Kebersihan Karyawan... ... 43

Penyimpanan ... 44

Mutu Produk akhir ... 44

Laboratorium dan Pemeriksaan ... 44

Kemasan... ... 44

Keterangan Produk (Labeling) ... 45

Alat Transportasi ... 46

Manajemen dan Pengawasan ... 46

Penerapan Sanitation Standard Operational Procedures (SSOP) ... 48

Keamanan Air... ... 48

Pencegahan Kontaminasi Silang ... 48

Permukaan yang Kontak Pangan ... 51

Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi ... 51

Proteksi dari Bahan-bahan Kontaminan... ... 51

Sistem Pelabelan dan Penyimpanan Produk ... 52

Kontrol Kesehatan Pegawai ... 52

Pencegahan Hama Pabrik ... 52

Deskripsi Produk ... 52

Diagram Alir... 53

Proses Pembuatan Kefir ... 54

Proses Pembuatan Starter ... 55

Proses Pembuatan Selai Buah ... 56

Analisis Bahaya ... 56

Penetapan Critical Control Point ... 61

Batas Kritis ... 62

Good Handling Practices ... 63

Good Transporting Practices ... 64

Verifikasi GMP dan SSOP ... 65

Analisis Sanitasi Pekerja ... 66

11

Analis Peralatan ... 67

Pengujian Produk Kefir ... 67

Uji Organoleptik ... 72

Preferensi Konsumen... ... 74

KESIMPULAN DAN SARAN ... 77

Kesimpulan... 77

Saran ... 77

UCAPAN TERIMA KASIH ... 78

DAFTAR PUSTAKA ... 79

12 DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Standar Susu Segar (SNI 01-3141-1992) ... 3

2. Empat Genus Berbagai Mikroflora dalam Kefir Grain... 6

3. Hasil Analisis terhadap GMP ... 34

4. Penilaian Aspek GMP ... 47

5. Hasil Analisis terhadap Aspek SSOP ... 50

6. Deskripsi Produk Kefir ... 54

7. Analisis Critical Control Point ... 58

8. Penilaian Terhadap Aspek SSOP ... 66

9. Hasil Uji Laboratorium Kefir selama Penyimpanan ... 69

10. Penilaian Aspek GMP ... 70

11. Komposisi Susu Fermentasi ... 71

12. Jumlah Bakteri Kefir selama Penyimpanan ... 72

13. Hasil Rataan Preferensi Konsumen terhadap Kefir Gedono ... 76

14. Kefir Gedono yang Paling Disukai ... 76

13 DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Pemanasan Susu hingga Suhu 35°C dan Proses Separasi Susu ... 27

2. Batch Pasteurizer dan Kontrol Panel Suhu ... 28

3. Proses Inokulasi Kultur Starter Kefir kedalam Susu Skim ... 29

4. Plastik dan Tempat Penyimpanan Berupa Show Case ... 30

5. Kemasan Kefir Botol PETE dan Pembotolan dalam Ruang Steril ... 32

6. Pintu dan Bangunan ... 42

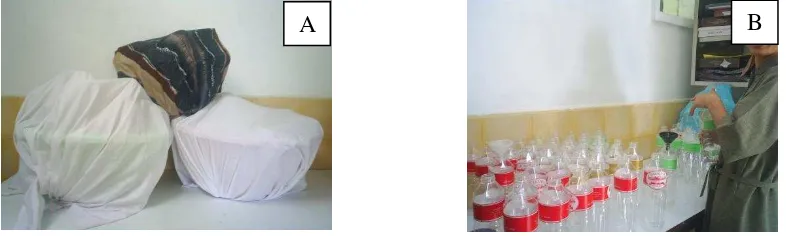

7. Kemasan Kefir Botol bersih dan Pembotolan dalam Ruang Steril .... 45

8. Alat Transportasi Berupa Kendaraan Roda Empat dan Cool Box ... 46

9. Diagram Alir Pembuatan Kefir ... 54

10. Diagram Alir Pembuatan Biji Kefir... 55

14 DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Standar Kualitas Air Minum (DepKes RI)... 83

2. Kuisioner Kepuasan Konsumen ... 84

3. Kuisioner Uji Hedonik ... 85

4. Peta Lokasi Gedono ... 86

5. Decision Tree Bahan Mentah ... 87

6. Decision Tree Proses Pengolahan... 88

7. Penentuan CCP ... 89

8. Analisis Uji Kruskall Wallis Organoleptik terhadap Warna Produk Kefir ... 91

9. Analisis Uji Kruskall Wallis Organoleptik terhadap Bau Produk Kefir ... 91

10. Analisis Uji Kruskall Wallis Organoleptik terhadap Rasa Produk Kefir ... 91

11. Analisis Uji Kruskall Wallis Organoleptik terhadap Tekstur Produk Kefir ... 91

12. Analisis Uji Kruskall Wallis Organoleptik terhadap Kekentalan Produk Kefir ... 92

13. Checklist SSOP Harian Personel... 93

14. Checklist SSOP Harian Pemerikasaan Ruang Produksi ... 94

15. Checklist SSOP Harian Pemeriksaan Peralatan ... 95

15 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsumsi susu yang masih rendah di Indonesia, dibanding dengan negara lain di Asia seperti Malaysia, memacu pemerintah dan swasta berusaha untuk meningkatkan ketersediaan susu dalam negeri diantaranya melalui import sapi perah. Tidak semua penduduk Indonesia dapat mentolerir untuk mengkonsumsi dalam bentuk susu cair misalnya susu pasteurisasi atau susu cair. Diversifikasi produk olahan susu menjadi susu fermentasi, khususnya yogurt mulai banyak dikenal. Potensi ini banyak dimanfaatkan oleh unit pengolahan susu terkait dengan fungsinya untuk kesehatan, khususnya untuk skala rumah tangga atau Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memproduksi susu fermentasi.

Produk susu fermentasi yang sudah umum atau sudah mulai banyak dikenal adalah yogurt dan kefir. Kefir merupakan produk susu fermentasi yang dikenalkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu biara di Yogyakarta terbukti masih menyimpan „biang‟ untuk pembuatan kefir yaitu berupa „biji‟ kefir yang kemudian dikembangkan produksinya oleh para biarawati unit pengolahan kefir Gedono dan produknya sangat diminati oleh konsumen di wilayah Salatiga, Semarang, Solo hingga Jakarta.

Kesadaran atau tuntutan konsumen untuk memperoleh produk pangan asal susu dengan keamanan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dari unit-unit pengolahan susu skala kecil. Unit-unit pengolahan susu skala kecil masih banyak yang belum menerapkan tata cara pengolahan yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Good Manufacturing Practices (GMP) dan Standard Sanitation Operational Procedures (SSOP). Unit pengolahan kefir Gedono berusaha untuk memenuhi dan memberikan jaminan keamanan produknya melalui perolehan Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit pengolahan kefir Gedono masih tergolong UKM, namun sangat berkeinginan untuk berkembang dan memperoleh sertifikasi, sehingga produknya dapat diterima oleh konsumen secara lebih luas.

16 umum perbedaan GMP dan SSOP yaitu GMP berakibat pada banyak aspek, baik aspek operasi pelaksanaan tugas yang terjadi di dalam pabrik maupun operasi personel. SSOP merupakan prosedur atau data yang digunakan oleh unit pengolahan untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan GMP dalam memproduksi makanan yang bermutu tinggi, aman dan tertib.

Sistem yang telah dikenal dan telah diterapkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia untuk mengontrol bahaya pangan adalah Hazard Analitical Critical Contol Point (HACCP). HACCP dilakukan untuk mencegah dan mengurangi bahaya yang timbul berdasarkan kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap titik atauau tahapan produksi. Winarno dan Surono (2002) menyatakan, sistem HACCP harus dibangun atas landasan yang kokoh yaitu tertibnya pelaksanaan GMP dan penerapan SSOP. Penanganan dari awal penerimaan bahan baku hingga distribusi produk harus diawasi untuk mendapatkan mutu kefir sesuai dengan standar yang berlaku. Kajian awal HACCP melalui penerapan GMP dan SSOP diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas kefir yang dihasilkan.

Tujuan Umum

Magang penelitian secara umum bertujuan untuk memperoleh pengalaman bekerja pada suatu industri pengolahan pangan hasil ternak, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui praktek secara nyata sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja, memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan bidang profesi yang ditekuni, meningkatkan wawasan dan keterampilan. Aplikasi ilmu yang diperoleh untuk melakukan observasi, analisis dan pemecahan masalah yang terjadi dalam industri.

Khusus

17 TINJAUAN PUSTAKA

Susu

Definisi susu segar seperti yang tercantum dalam SNI-01-3141-1998, adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat yang diperah dengan cara pemerahan yang benar, tidak mengalami penambahan atau pengurangan komponen apapun dan tidak mengalami pemanasan (Badan Standarisasi Nasional, 1998). Komposisi dari susu yang terbesar adalah air dan sisanya terdiri atas lemak, dan bahan kering tanpa lemak. Komponen lemak terdiri atas trigliserida dan komponen yang terlarut dalam lemak. Bahan kering tanpa lemak terdiri atas substansi nitrogen, laktosa dan mineral serta vitamin B dan C. Protein susu dibedakan atas kasein, protein whey dan nitrogen non protein (Tamime dan Robinson, 1999). Kasein tersusun dari empat protein yaitu alpha (α), betha ( ), gamma ( ) dan kappa kasein (ķ) (Brown, 1998). Standar susu segar menurut SNI 01-3141-1992 dapat dilihat pada Tabel. 1.

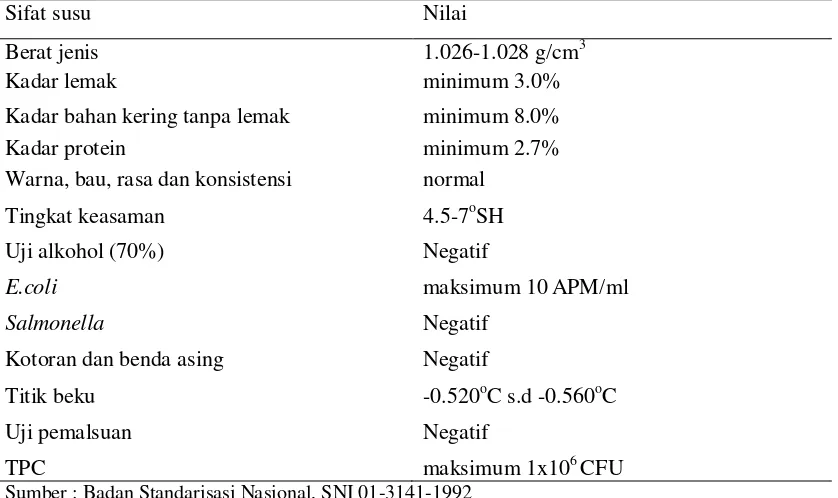

Tabel 1. Standar Susu Segar (SNI 01-3141-1992)

Sifat susu Nilai

Berat jenis 1.026-1.028 g/cm3

Kadar lemak minimum 3.0%

Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 8.0%

Kadar protein minimum 2.7%

Warna, bau, rasa dan konsistensi normal

Tingkat keasaman 4.5-7oSH

Uji alkohol (70%) Negatif

E.coli maksimum 10APM/ml

Salmonella Negatif

Kotoran dan benda asing Negatif

Titik beku -0.520oC s.d -0.560oC

Uji pemalsuan Negatif

TPC maksimum 1x106 CFU

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, SNI 01-3141-1992

Susu Fermentasi Kefir

18 tradisional dalam kantung kulit, atau dalam tembikar, terbuat dari bahan baku susu sapi atau susu kambing. Susu fermentasi ini diproduksi di negara-negara Rusia, dan hanya sedikit di negara Eropa (Irigoyen et al., 2006).

Kefir adalah minuman susu fermentasi berkarbonasi dan beralkohol, konsistensi seperti krim asam dengan citarasa yang enak. Flavor kefir adalah asam dengan kombinasi CO2 dan alkohol, menghasilkan buih yang membentuk karakter mendesis. Minuman fermentasi yang berbuih dan mengandung gas ini sangat terkenal di Eropa Timur, namun sangat terbatas distribusinya karena harus disimpan pada suhu rendah agar khamir tidak menghasilkan alkohol dan gas CO2 yang berlebihan selama penyimpanan (Surono, 2004).

Mikroflora Kefir

Komposisi kimia mikroflora kefir dipengaruhi oleh asal dan komposisi „biji‟ kefir sebagai kultur starter serta bahan-bahan tanbahan yang digunakan. Tiga komponen berpengaruh terhadap mikroflora kefir yaitu lemak, asam laktat dan alkohol. Beberapa hal lain yang juga mempengaruhi komposisi kimia kefir adalah jenis mikroflora kultur starter, lama fermentasi, suhu inkubasi, zat-zat nutrisi dalam media tumbuh mikroflora starter kefir. Hal-hal tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas starter dan kualitas dari starter (Koroleva, 1991).

Menurut Standar Identitas no. 149 A: (1997) dari International Dairy Federation (IDF), mikroflora butir-butir kefir (kefir grains) berisi berbagai spesies bakteri asam laktat dan khamir. Bakteri asam laktat dan khamir bekerjasama secara mutualisme. Asam laktat berlebih yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhannya, sehingga selanjutnya asam laktat tersebut akan digunakan oleh khamir, sedikit H2O2 yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat akan disingkirkan oleh katalase yang dihasilkan oleh khamir. Khamir selanjutnya akan menghasilkan senyawa yang menstimulir pertumbuhan bakteri asam laktat (Surono, 1989).

19 dengan air, diameter biji kefir menjadi 0,5-3,5cm, bentuknya tidak beraturan dan berlekuk-lekuk, menyerupai kembang kol (cauli flower), elastis berwarna krem atau kuning gading. Biji kefir yang telah dicuci dan dikeringkan dalam larutan garam dapat disimpan selama satu bulan pada suhu dingin.

Biji kefir mempunyai kadar air 80-90%, berat kering karbohidrat 57%, protein 33%, lemak 4% dan abu 6%, merupakan sejumlah 30 spesies bakteri dan khamir, yang didominasi bakteri asam laktat homofermentatif. Kandungan utamanya biji kefir adalah kefiran yaitu suatu polisakarida kapsular yang dihasilkan oleh Lactobacillus kefiranofaciens, merupakan suatu polisakarida bercabang yang terdiri atas glukosa dan galaktosa dalam jumlah yang sama. Kefiran dalam larutan hanya sedikit meningkatkan kekentalan larutan (Surono, 1989).

Suhu inkubasi selama proses fermentasi kefir adalah 18-220C dan setelah 20 jam akan dihasilkan kefir yang mengandung 0,8% etanol dan 1,0% CO2. Setelah proses fermentasi kefir selesai produk kefir didiamkan selama beberapa jam agar konsistensi dan stabilitas koagulan meningkat. Kefir menghasilkan senyawa eksopolisakarida yang disebut sebagi kefiran yang terdiri atas glukosa dan galaktosa dengan perbandingan yaitu 1 : 1 dengan ukuran molekul 1000-4000 kDa. Kefiran berfungsi sebagai pengental atau emulsifier makanan, sebagai pelembab untuk kosmetik, dan dapat menstimulir sistem imun dan anti tumor (Surono, 1989).

Biji kefir mengandung 45% kefiran, yang diproduksi di pusat biji oleh bakteri homofermentatif. Kefiran mengandung komponen utama berupa protein yang tidak larut dalam air dan mukhopolisakarida netral. Biji kefir dalam bentuk kering dan beku (freeze dried) dengan kadar air 3,5%, terdiri atas 4,4% lemak, 12,1% abu, 45,7% mukopolisakarida, total protein 34,4% yang berupa protein tidak larut dalam air, protein larut dalam air sebesar 1,6% dan asam amino bebas 5,65, serta sejumlah kecil senyawa yang tidak diketahui (Surono, 1989). Biji kefir apabila dikeringkan dan diangin-anginkan, tahan disimpan selama 12 sampai 18 bulan.

20 digunakan untuk pertumbuhannya (Macrae et al., 1993). Mikroflora dalam kefir grain terdiri atas Bacilli baik berupa sel tunggal, berpasangan maupun rantai, 16% (62-69%) dan khamir sel tunggal 18% (16-20%) (Molska et al., 1980).

Table 2. Empat Genus Berbagai Mikroflora dalam Kefir Grain

Sumber : Macrae, R., Robinson. R. K., and Sadler. M. J (1993)

*

International Journal of Systematic Bacteriologi (1994). 44 (3) 435 – 439 **Loretana, T., mosterta. J. F, and, B. C. (2003)

21 memecah glukosa menjadi asam laktat menjadi senyawa lain, seperti asam asetat, CO2 dan etanol. Bakteri yang termasuk heterofermentatif adalah Leuconostoc dan beberapa Lactobacillus. BAL didefinisikan sebagai bakteri Gram positif, berbentuk batang atau bulat (Rahman et al., 1992). Menurut Wood dan Holzapvel (1995), BAL terdiri atas dua famili yaitu Lactobacillaceae dan Streptococaeae dengan 8 genus yaitu Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacterium, Lactococcus, Cornybacterium dan Enterococcus. BAL di dalam saluran pencernaan memproduksi asam laktat, hidrogen peroksida dan bakteriosin yang bersifat antimikroba (Jenie dan Rini, 1995), serta berbagai enzim seperti laktase yang mampu membantu lactose intolerance dan bile salt hidrolase yang mampu membantu menurunkan kolesterol (Waspodo, 2001).

Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP)

Sistem Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP) didasarkan pada ilmu pengetahuan dan sistematika, mengidentifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya bahaya untuk menjamin keamanan pangan. HACCP adalah suatu piranti untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan daripada mengandalkan sebagian besar pada pengujian produk akhir (SNI, 1998). Jaminan keamanan pangan dikaji dalam kajian awal penerapan HACCP. Sistem HACCP telah diakui oleh dunia international sebagai salah satu tindakan sistematis yang mampu memastikan keamanan produk pangan yang dihasilkan oleh industri pangan secara global. Seluruh kegiatan HACCP dilakukan untuk mencegah dan mengurangi bahaya yang timbul berdasarkan kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap titik atau tahapan produksi. Winarno dan Surono (2002) menyatakan, agar sistem HACCP dapat berfungsi dengan baik dan efektif, perlu diawali dengan program pre-requisite, yang berfungsi melandasi kondisi lingkungan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan lain dalam suatu pabrik atau industri.

22 Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan hasil adopsi dari SNI 01-4852-1998 dan telah disesuaikan dengan Codex terdiri atas tujuh tahapan:

1. analisis bahaya dan penetapan kategori bahaya;

Kegiatan yang dilakukan yaitu mendata semua bahaya potensial yang terkait dengan setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, selama proses, hingga didistribusi ke tangan konsumen. Menganalisis bahaya untuk mengidentifikasikan jenis bahaya yang memerlukan penghilangan atau pengurangan, setelah itu tim menetapkan jenis tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya.

2. penetapan titik kendali kritis (CCP);

Pada proses pengolahan suatu produk pangan, produk tersebut mengalami banyak perlakuan hingga terkirim ke konsumen. Pada beberapa perlakuan tersebut terdapat titik-titik yang sering disebut sebagai Critical Control Point (Titik Kendali Kritis). Penentuan titik kritis tersebut menggunakan pohon pengambilan keputusan (decision tree) yang menyatakan pendekatan dan pemikiran yang logis.

3. penetapan batas kritis yang harus dipenuhi bagi setiap CCP yang ditentukan; Batas kritis merupakan satu atau lebih toleransi menjamin bahwa CCP secara efektif telah mengendalikan bahaya (kimia, fisik, mikrobiologi).

4. dokumentasi prosedur untuk memantau batas kritis CCP;

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengendalikan proses, menentukan bila terjadi hilang kendali dan penyimpangan CCP serta menyediakan dokumentasi tertulis yang dapat digunakan untuk klarifikasi lima aspek penting dalam menetapkan prosedur pemantauan titik kendali kritis (CCP). 5. penetapan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan

selama pemantauan CCP. Kegiatan ini dilakukan jika ketika monitoring ditemukan adanya penyimpangan. Tindakan koreksi didasarkan pada data hasil monitoring, disesuaikan dengan karakteristik proses yang ada.

23 7. penetapan dokumentasi mengenai seluruh prosedur catatan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip dan penerapannya.

Good Manufacturing Practices (GMP)

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah persyaratan minimum sanitasi dan pengolahannya yang diperlukan untuk memastikan diproduksinya pangan yang aman dan sehat. GMP juga menjadi salah satu pre-requisite program atau program persyaratan dasar dalam penerapan sistem HACCP, yang menjamin praktek pencegahan terhadap kontaminasi yang menyebabkan produk menjadi tidak aman. Di Indonesia GMP bukanlah sistem mutu yang baru dikenal, karena Departemen Kesehatan RI sejak tahun 1978 telah memperkenalkan GMP melalui Surat Keputusan Menteri RI No. 23/MenKes/SK/1978 tanggal 24 Januari 1978 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan.

Pedoman penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) seperti yang dikeluarkan badan POM RI pada tahun 1996, yang berisi bahwa industri pangan harus memperhatikan syarat-syarat berproduksi yang baik seperti dalam hal produksi primer dan pengadaan bahan baku, desain dan fasilitas pabrik, proses pengolahan, bahan pengemas, mutu produk akhir, keterangan produk, higien dan kesehatan karyawan, pemeliharaan dan program sanitasi, penyimpanan, laboratorium dan pemeriksaan, manajemen dan pengawasan, dokumentasi dan transportasi, penarikan produk, serta pelatihan dan pembinaan. GMP mencakup seluruh prinsip dasar dan persyaratan-persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memproduksi suatu pangan.

Pedoman GMP menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23/MEN. Kes/1978 sebagai berikut:

1. Higiene dan Kesehatan Karyawan

24 2. Pelatihan dan Pembinaan

Program pelatihan dan pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan dasar tentang higien pribadi dan makanan, prinsip dasar faktor-faktor penyebab penurunan mutu, pelatihan cara produksi pangan yang baik, teknik penggunaan bahan kimia berbahaya bagi petugas pembersih, serta prinsip dasar pembersihan dan sanitasi perusahaan dan fasilitas.

3. Lokasi dan Lingkungan Pabrik

Pabrik makanan berada di lokasi yang bebas dari pencemaran dan jauh dari daerah yang membahayakan kesehatan, memiliki kemudahan akses jalan dan prasarana jalan yang memadai. Lingkungan pabrik harus bersih dan tidak menimbulkan cemaran pada makanan yang diproduksi.

4. Bangunan dan Ruangan

Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perancangan yang memenuhi persyaratan teknis dan higien sesuai dengan jenis makan yang diproduksi serta urutan proses produksi pangan sehingga mudah dibersihkan. Bahan baku berasal dari bahan yang mudah dibersihkan, dipelihara dan disanitasi serta tidak bersifat toksik.

5. Pemeliharan dan Program Sanitasi

Pabrik, fasilitas dan peralatan selalu dijaga dalam keadaan terawat dengan baik. Peralatan yang berhubungan langsung dengan makanan dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi secara teratur, sedangkan peralatan yang tidak berhubungan dengan makanan harus selalu dalam keadaan bersih.

6. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi

Bangunan pabrik dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higien. Fasilitas sanitasi yang perlu ada antara lain sarana penyediaan air, sarana pembuangan air dan limbah, sarana pembersihan dan pencucian, sarana toilet dan sarana higien karyawan.

7. Peralatan

25 atau bercelah, tidak mengelupas, tidak menyerap air, dan tidak berkarat, tidak mencemari, mudah dibersihkan, didesinfeksi, serta dipelihara.

8. Bahan

Bahan baku yang digunakan harus memiliki mutu yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dan diizinkan oleh perundangan. Penggunaan dari gudang penyimpanan harus mengikuti sistem First In First Out (FIFO).

9. Proses Pengolahan

Pengawasan proses pengolahan dilakukan dengan cara menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan mengenai bahan yang digunakan, komposisi, pengolahan, ditribusi penyimpanan, dan penggunaan oleh konsumen. Tiap jenis makan yang diproduksi harus ada petunjuk mengenai jenis dan jumlah bahan, tahap proses pengolahan yang terperinci, dan faktor yang penting (suhu, waktu, kelembapan, tekanan dan lain-lain). 10.Bahan Pengemas

Bahan pengemas yang digunakan tidak boleh beracun, serta tidak menimbulkan reaksi terhadap produk didalamnya. Bahan harus tahan terhadap perlakuan dan jenis produk, pengangkutan dan peredaran.

11.Mutu Produk Akhir

Produk akhir yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan diantaranya mutu mikribiologi, kimia dan fisik, serta tidak boleh membahayakan konsumen.

12.Keterangan Produk

Keterangan produk dapat berupa label dan lot atau batch produksi yang mencantumkan informasi mengenai isi produk sehingga konsumen dapat menangani, menyimpan, mengkonsumsi, atau mengolah produk dengan cara yang benar.

13.Transportasi

26 mencemari makanan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, melindungi dari kontaminasi, serta mempertahankan dan mempermudah pengecekan.

14.Dokumentasi dan Pencatatan

Dokumen yang diperlukan mencakup tahapan proses pengolahan, jumlah dan tanggal produksi, serta distribusi yang meliputi tujuan, jumlah dan lain-lain. 15.Penarikan Produk

Tindakan yang diperlukan dalam penarikan produk diantaranya yaitu menyiapkan prosedur penarikan produk, semua produk dengan kondisi sama harus ditarik dari pasaran, memberikan peringatan pada masyarakat dan melakukan pengawasan.

16.Laboratorium dan Pemeriksaan

Setiap pemeriksaan harus disediakan pedoman pemeriksaan, tanggal produksi, jumlah contoh yang diambil, kode produksi, jenis pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan, nama pemeriksa, dan hal lain yang dianggap perlu.

17.Manajemen dan Pengawasan

Beberapa persyaratan yang diperlukan yaitu pimpinan dan pengawas harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang prinsip dan praktek pengolahan makanan yang higienis. Industri makanan harus mempunyai catatan atau dokumentasi yang lengkap tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pengolahan termasuk tanggal dan jumlah produksi, distribusi dan penarikan produk karena sudah kadaluarsa.

Sanitation Operationing Procedure (SSOP)

27 harus disusun secara tertulis dan setidaknya mengandung prosedur untuk mencegah terjadinya kontaminasi sebelum dan selama proses.

Menurut Winarno dan Surono (2004), berdasarkan asal usul, SSOP dibagi menjadi dua yaitu (1) berasal dari US FDA dan (2) berasal dari US Departement of Agriculture Food Safety and Inspection Service (FIS). SSOP yang berasal dari FDA meliputi beberapa hal berikut:

1) Pemeliharaan umum berupa bangunan atau fasilitas fisik harus dijaga dengan cara-cara perbaikan, pembersihan dan sanitasi yang memadai;

2) Bahan yang digunakan untuk pembersihan/sanitasi, penyimpanan dan penyimpanan bahan berbahaya dan toksik secara tertib. Komponen pembersih atau bahan sanitasi yang digunakan dalam pembersihan dan prosedur sanitasi harus bebas dari mikroorganisme yang tidak diinginkan, harus aman dan cukup dalam kondisi penyimpanannya;

3) Pest Control (pengendalian hama) merupakan cara pengendalian hama yang efektif. Penggunaan insektisida dan rodentisida yang diijinkan dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati agar tidak mengkontaminasi makanan, permukaan yang kontak dan bahan pengemas;

4) Sanitasi permukaan dan peralatan yang berkontak langsung dengan makanan harus dalam keadaan bersih dan secara regular dibersihkan, disanitasi dan dikeringkan sesudahnya. Barang-barang untuk sekali pakai (cup atau gelas kertas, tisu toilet) harus disimpan di tempat yang sesuai dan ditangani, disimpan, digunakan dan dibuang dengan cara yang baik;

5) Bahan sanitasi harus cukup dan aman dibawah kondisi penggunaannya. Beberapa fasilitas atau prosedur yang cocok untuk pembersihan dan sanitasi peralatan dan perlengkapan jika sudah ditentukan harus rutin dilakukan untuk pembersihan; dan

6) Penyimpanan dan penanganan peralatan harus disimpan dalam lokasi dan bebas dari rekontaminasi ulang atau kontaminasi silang. Setiap pabrik harus dilengkapi dengan peralatan sanitasi meliputi:

Sumber air

28 yang digunakan untuk membersihkan peralatan, baik sebelum atau sesudah persiapan dan pengolahan (Winarno dan Surono, 2004). Air mempunyai sifat pelarut yang baik, umumnya mengandung berbagai unsur kimia, seperti zat besi, zat kapur, garam mineral, dan kuman. Secara garis besar untuk menilai air terdapat tiga kriteria utama yang harus diperhatikan. Ketiga kriteria itu adalah kriteria fisik, kimia dan mikrobiologi. Kriteria fisik meliputi bau, rasa, warna, adanya endapan, adanya kekeruhan dan lainnya yang dapat diamati secara organoleptik. Kriteria secara kimia yaitu tingkat kesadahan air, kandungan zat besi, kandungan zat mangan dan adanya zat organik, amoniak dan nitrit dalam jumlah yang cukup. Kriteria secara mikrobilogis yaitu adanya cemaran bakteri yang dapat berbahaya. Bakteri yang mungkin terdapat dalam air yaitu Pseudomonas, Chromobacterium, Proteus, Achromobacter, Micrococcus, Bacillus, Seratia, Streptococcus, Clostridium, Enterobacter dan Eschrichia. Setiap bakteri akan memberikan efek bagi kesehatan yang berbeda. Secara umum standar air minum terdapat dalam peraturan No. 1/BIRHUKMAS/1/1975 pada Lampiran 1. Saluran air harus memiliki ukuran dan desain yang cukup dan terpasang untuk membawa sejumlah air untuk industri, membawa kotoran dan limbah, menghindari masuknya sumber pencemar dan menghindari adanya aliran silang atau aliran balik. Pembuangan sampah harus terbuat dari sistem pembuangan yang cukup

untuk membuang kotoran melalui alat-alat lain yang cukup.

Fasilitas toilet dan fasilitas pencuci tangan yang disediakan industri harus

cukup untuk pekerja dengan pemenuhan kebutuhan memelihara fasilitas saniter dan menyediakan pintu otomatis. Penyediaan bahan pembersih dan alat sanitasi yang efektif, penyediaan alat pengering, dan memasang tanda yang dapat dimengerti pekerja.

Tempat pembuangan harus dilakukan secara tertutup agar tidak

29 Verifikasi

Jaminan bahwa sanitasi berjalan efektif memerlukan sistem monitoring meliputi langkah-langkah termasuk verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi sanitasi sangat berbeda, dalam verifikasi digunakan penentuan secara langsung bahwa sanitasi telah efektif pada proses utama. Pada validasi efektifitas ditentukan pada proses periode tertentu (Cramer, 2006). Tidak ada sistem verifikasi yang lengkap sehingga harus menyertakan validasi terhadap efektivitas. Verifikasi dikerjakan dalam beberapa cara, mulai dari cara yang sederhana, relatif mahal hingga yang lebih kompleks.

Implementasi cara yang mahal dan lebih mudah adalah penilaian atau uji organoleptik dari post sanitasi dan pre-operasi. Inspeksi pre-operasi organoleptik membutuhkan bagian SSOP industri. Verifikasi organoleptik dilakukan terhadap aspek sanitasi seperti sanitasi karyawan, peralatan, pengolahan dan ruang pengolahan. Pengukuran ATP/biolumenesen sangat efektif, cara yang relatif mahal pada banyak indutri makanan untuk timbal balik yang cepat dari sanitasi. Prinsip kerja biolumenesen berdasarkan adanya ATP yang merupakan hasil metabolisme sel. Uji mikrobiologi telah digunakan oleh banyak perusahaan seperti verifikasi dan validasi. Uji secara mikrobiologi dilakukan untuk memperoleh nilai sesungguhnya dari monitoring yang telah dilakukan terhadap kondisi alat dan lingkungan yang telah bersih (Cramer, 2006).

Good Handling Practices (GHP)

Menurut Murdhiati, (2006) titik awal rantai penyediaan pangan asal ternak adalah kandang atau peternakan. Manajemen atau tatalaksana peternakan akan menentukan kualitas produk ternak yang dihasilkan seperti susu, telur, dan daging. Lingkungan di sekitar peternakan seperti air, tanah, tanaman serta keberadaan dan keadaan hewan lain di sekitar peternakan akan mempengaruhi kualitas dan keamanan produk ternak yang dihasilkan. Tujuan dari penanganan susu adalah memperbaiki cara penangan dan transpotasi susu dari peternakan dan memastikan kualitas dan higien dari produk (ASEAN Food Handling Bureau, 1990). Penanganan dilakukan sebelum pemerahan dan setelah pemerahan secara higienis.

30 di peternakan akan terbawa dalam produk ternak yang dihasilkan. Keamanan pangan asal ternak juga berkaitan dengan kualitas pakan yang diberikan pada ternak. Residu pestisida, residu obat hewan terutama antibiotik merupakan masalah dalam keamanan produk ternak. Selain itu perlu diwaspadai pula penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia melalui pangan asal ternak, baik zoonosis bakteri, virus, parasit maupun zoonosis (Direktorat Bina Kesehatan Hewan, 2002).

Good Transporting Practices (GTP)

Transportasi merupakan salah satu titik penting dalam rantai penyediaan bahan pangan asal ternak, baik transportasi dari peternakan ke tempat pemotongan, dari peternakan ke koperasi, dari rumah pemotongan ke distributor dan industri, maupun dari distributor ke pengecer atau konsumen (Murdhiati, 2006). Menurut BPOM RI (1996), transportasi produk makanan harus menjaga makanan agar terhindar dari sumber pencemaran, kerusakan, mencegah pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme patogen, perusak dan penghasil racun. Wadah dan alat transportasi didesain agar tidak mencemari makanan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, melindungi dari kontaminasi, serta mempertahankan dan mempermudah pengecekan.

Preferensi Konsumen

Preferensi konsumen didefinisikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada (Kotler, 2000). Ada tiga komponen preferensi yang mempengaruhi konsumen pangan dimana semua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain yaitu :

1. Karakteristik individu meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan pengetahuan gizi.

2. Karakterisktik produk meliputi rasa, warna, aroma, kemasan, tekstur dan harga.

3. Karakteristik lingkungan meliputi jumlah keluarga, tinggkat sosial, musim dan mobilitas.

32 METODE

Lokasi dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan di Unit Pengolahan Kefir Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, Salatiga dari bulan Juli sampai Agustus 2007. Pelaksanaan magang dilaksanakan lima hari kerja dari hari Senin hingga Jumat. Pengujian sampel produk kefir dilakukan di Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Perah, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB. Pengujian sampel dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2007.

Materi Bahan

Bahan yang digunakan dalam pengujian produk antara lain kefir rasa strowberi, melon, dan leci. Bahan uji kualitas kimia kefir yaitu Phenolptalien 1%, kalium oksalat jenuh, formalin 40%, aquades, air hangat, larutan buffer pH 7, larutan buffer pH 4, H2SO4 91-92%, sedangkan media yang digunakan untuk uji mikrobiologi kefir yaitu Plate Count Agar (PCA), Buffer Peptone Water (BPW), Potato Dextrose Agar (PDA), deMan Rogose Sharp Agar (MRSA) dan Violet Red

Bile gar (VRBA). Alat

Alat yang digunakan adalah labu Erlenmeyer, alat titrasi buret, centrifuge, waterbath, pH meter, gelas piala, rotational viscometer, pipet, tabung Babcock, cawan Petri, inkubator, autoklave, oven, pemanas bunsen, tabung reaksi dan gelas ukur.

Prosedur

33 terhadap GMP dan SSOP, sedangkan data pendukung berupa uji kualitas kimia, fisika, mikrobiologi, uji organoleptik serta preferensi konsumen.

Pedoman tahapan penerapan HACCP (BSN, 1998) yang diamati adalah kajian pelaksanaan pre-requisites yaitu SSOP dan GMP dengan cara melakukan inspeksi langsung saat proses produksi berlangsung. Standar yang digunakan untuk GMP adalah FDA (1995) dan SK MENKES No. 23/MEN KES/I/1978 tentang cara produksi makanan yang baik (CPMB). Analisis yang dilakukan dengan membandingkan kedua standar tersebut dengan kondisi di lapangan. Analisis terhadap penerapan GMP antara lain lokasi dan lingkungan pabrik, bangunan dan ruangan pengolahan, fasilitas sanitasi, peralatan produksi, produk akhir dan pemeriksaan, kesehatan dan kebersihan karyawan, wadah kemasan, penyimpanan, dan transportasi. Penilaian kelayakan terhadap GMP melalui scoring pada setiap aspek. Standar penilaian yang digunakan adalah: diberikan nilai 3 bila sesuai dengan standar; diberikan nilai 2 bila masih sesuai dengan standar tetapi memerlukan sedikit perbaikan; diberikan nilai 1 bila tidak dilakukan sesuai standar tetapi dapat langsung diperbaiki; diberikan nilai 0 bila tidak dilakukan sesuai standard dan harus diperbaiki.

Sanitation Standard Operational Procedures (SSOP) dari FDA (1995) digunakan untuk membandingkan proses sanitasi yang diterapkan oleh perusahaan meliputi delapan kunci persyaratan sanitasi yaitu keamanan air; kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan; pencegahan kontaminasi silang; menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet; proteksi dari bahan-bahan kontaminan; pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan-bahan toksin yang benar; pengawasan kondisi kesehatan personil; menghilangkan pest dari unit pengolahan. Penilaian kelayakan SSOP juga melalui scoring terhadap semua aspek. Standar penilaian yang digunakan dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :

1) Kelayakan SSOP adalah 0 – 25% berarti sangat buruk; 2) Kelayakan SSOP adalah 25 – 50% berarti cukup baik; 3) Kelayakan SSOP adalah 50 – 75% berarti baik;

4) Kelayakan SSOP adalah 75 – 100% berarti sangat baik.

34 produksi, disimpan pada suhu refrigerator (4-7oC), pengujian terhadap sifat fisik meliputi viskositas (AOAC, 1984), sifat kimia meliputi TAT, kadar protein, kadar lemak dan pH (AOAC, 1984) dan kualitas mikrobiologis berdasarkan SNI tentang (1992) diantaranya Total Plate Count (TPC), jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL), kapang/khamir dan kolliform. Hasil pengujian terhadap sampel kefir dibahas secara deskriptif mengacu pada ketentuan mutu yogurt berdasarkan standar SNI 01-2981-1992 tentang yogurt sebagai acuan produk fermentasi dan literatur internasional.

Metode pengujian produk untuk mengetahui sifat kimia, nilai viskositas dan mikrobiologi produk selama penyimpanan sebagai berikut:

Pengujian Kadar Protein dengan Titrasi Formol (AOAC, 1984). Sebanyak 10 ml (kefir) dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Phenolptalien 1% sebanyak 2-3 tetes dan 0,4 ml kalium oksalat jenuh ditambahkan kedalamnya, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga timbul warna merah muda. Banyaknya NaOH yang digunakan pada titrasi pertama tidak perlu dicatat. Sebanyak 2ml formalin 40% ditambahkan, kemudian dihomogenkan hingga warna merah muda hilang. Sampel dititrasi kembali dengan NaOH 0,1 N, dan dicatat banyaknya NaOH yang terpakai (p ml). Titrasi blanko dibuat dengan cara mencampur 10 ml aquades, 0,4 ml kalium oksalat jenuh, 2ml formalin 40%, serta 2-3 tetes phenolptalien 1%. Campuran tersebut kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warna merah muda terbentuk dan dicatat banyaknya NaOH 0,1 N yang terpakai (q ml).

Kadar protein kefir dapat dihitung dengan rumus: % kadar protein = (p-q) ml x 1,7

Keterangan: 1,7 sebagai faktor formol susu sapi.

35 Pengukuran pH (Dewan Standardisasi Nasional, 1992). Nilai pH ditentukan dengan menggunakan pH meter. Sebelum digunakan pada sampel, alat pH meter yang telah dinyalakan dan distabilkan distandardisasikan terlebih dahulu dengan larutan buffer pH 4 dan 7 (karena pH kefir berada pada kisaran 3,0-4,0). Elektroda yang telah dibersihkan dengan aquadestilata dicelupkan kedalam sampel. Angka pH pada skala meter menunjukkan nilai pH sampel.

Total Asam Tertitrasi (AOAC, 1984). Sebanyak 10 ml sampel dimasukkan kedalam labu Erlenmeyer, indikator phenolpthalien 1% sebanyak 2-3 tetes ditambahkan kedalamnya. Sampel kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Titrasi dihentikan jika terjadi perubahan warna merah muda pertama tidak hilang saat sampel dihomogenkan. Banyaknya NaOH yang digunakan dicatat.

% Asam Laktat = ml NaOH x 0,009 x N NaOH x 100

bobot sampel

Pengukuran Viskositas (Dewan Standardisasi Nasional, 1992). Pengukuran viskositas menggunakan rotational viscometer (Rion Viscotester VT-04F) dengan cara memasukkan tangki pemutar dari viskometer kedalam sejumlah sampel yaitu sebanyak 100 ml. Tangki dibiarkan berputar beberapa saat sampai jarum skala penunjuk berhenti pada skala tertentu. Skala yang terbaca menunjukkan viskositas dari sampel yang diperiksa dengan satuan desi Pascal Second (dPa.S).

Penghitungan ALTB (Dewan Standardisasi Nasional, 1992). Uji total mikroorganisme dilakukan dengan metode hitungan cawan atau Total Plate Count (TPC). Setiap pengenceran yang dikehendaki (P-4-P-6) dipipet secara duplo sebanyak 1ml ke dalam cawan Petri steril. Sebanyak 12-15ml media Plate Count Agar (PCA) dituang kedalam cawan Petri steril tersebut, lalu dihomogenkan dengan cara digerakkan membentuk angka delapan. Cawan diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 38oC selama 24 jam setelah media agar memadat. Koloni yang tumbuh dihitung sesuai dengan ketentuan Standard Plate Count (SPC).

36 selama 24 jam setelah media agar memadat. Jumlah mikroorganisme ditentukan dengan metode hitungan cawan dan koloni yang tumbuh dihitung sesuai dengan ketentuan Standard Plate Count (SPC).

Penghitungan Koloni Kapang dan Khamir (Dewan Standardisasi Nasional, 1992). Pemupukan dilakukan dengan menggunakan media Potato Dextrose Agar (PDA). Sapel sebanyak 1ml dari setiap pengenceran dipipet secara duplo ke dalam cawan Petri steril. Sebanyak 12-15 ml PDA dituang kedalam cawan Petri steril, cawan dihomogenkan dengan cara digerakkan membentuk angka delapan. Cawan diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 25oC selama 24-48 jam setelah media agar memadat. Koloni yang tumbuh dihitung sesuai dengan ketentuan Standard Plate Count (SPC).

Penghitungan Jumlah Koliform (Fardiaz, 1992). Uji total koliform dilakukan dengan metode hitungan cawan TPC dengan metode tuang. Sampel sebanyak satu ml dari setiap pengenceran yang dikehendaki (P-1-P-3) dipupukkan secara duplo ke dalam cawan Petri steril. Sebanyak 10 ml VRBA cair dituang ke dalamnya, lalu dihomogenkan dengan cara menggerakkan cawan membentuk angka delapan. Media agar dibiarkan hingga memadat. Setelah media agar memadat sebanyak 5 ml VRBA cair dituang kembali ke atas permukaan agar yang telah memadat dan diratakan ke seluruh permukaannya untuk membentuk double layer. Cawan diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 38oC selama 24 jam. Koloni yang tumbuh dihitung sesuai dengan ketentuan SPC. Koloni koliform yang tumbuh pada media VRBA memiliki karakteristik, berwarna merah tua dengan diameter 0,5 mm atau lebih dikelilingi areal yang menunjukkan pengendapan garam bile.

37 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Keadaan Umum Lokasi

Unit usaha pengolahan susu Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono di Salatiga menghasilkan produk berupa kefir yang diberi nama Gedono. Unit pengolahan ini didirikan pada tahun 2004, dikelola oleh lembaga keagamaan Katholik yaitu biara wanita Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Lokasi unit pengolahan terletak di kaki gunung Merbabu pada ketinggian 1300m di atas permukaan laut dengan topografi wilayah pegunungan, ± 12 km dari pusat kota Salatiga. Lokasi wilayah unit pengolahan Gedono dapat dilihat pada Lampiran 2.

Usaha pengolahan tergolong dalam usaha berskala kecil. Wilayah pemasaran masih terbatas yaitu Salatiga, Solo, Semarang dan sekitarnya. Produk yang dihasilkan telah cukup dikenal khususnya oleh masyarakat Salatiga. Berdasarkan jumlah pekerja yang digunakan, BPS (2000) mengelompokkan industri menjadi empat kelompok yaitu industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Industri besar memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, industri menengah memilki pekerja 20-99 orang, industri yang mempunyai 5-19 orang merupakan industri kecil dan indutri yang memiliki pekerja kurang dari lima orang maka disebut industri rumah tangga. Menurut Departemen Koperasi dan PKK (1995), usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah; 3) milik warga Indonesia;

4) berdiri sendiri, bukan merupakan cabang atau anak periusahaan; dan

5) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau usaha berbadan hokum termasuk koperasi.

38 kefir Gedono merupakan satu-satunya unit pengolahan susu di Salatiga yang bergerak di bidang pengolahan susu fermentasi kefir. Pengelolaan unit usaha di bawah lembaga keagamaan tidak menjadikan kendala bagi Unit pengolahan kefir Gedono untuk berkembang. Pengembangan menuntut adanya perbaikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas produk.

39 HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana Produksi Bahan Baku Pembuatan Kefir

Bahan baku pembuatan kefir mencakup bahan utama, bahan penunjang dan bahan pengemas. Bahan utama yang diperlukan adalah susu segar dan kultur starter berupa kefir grain, yang merupakan koleksi unit pengolahan kefir Gedono, sedangkan bahan penunjang berupa gula, selai buah, pewarna makanan dan essens buah. Botol plastik berukuran 600 ml dan 1000 ml digunakan sebagai bahan pengemas dan terbuat dari bahan Polyethylene Terephthalate (PETE).

Bahan Baku Utama. Bahan utama yang digunakan adalah susu segar dan starter kefir. Kebutuhan susu segar sebagian besar dipenuhi dari KUD Andini, 5 peternak binaan di sekitar Gedono dan dari pertapaan Gedono. Penerimaan susu dilakukan pada pukul 07.30. Susu yang berasal dari KUD merupakan chilled milk (susu dingin) yang bersuhu 5°C.

Susu yang berasal dari peternak dan Gedono bersuhu 25°C. Suhu susu diturunkan hingga mencapai sekitar 4°C. Pengujian sebelum proses produksi meliputi pengujian secara organoleptik, uji berat jenis, pH dan uji alkohol. Jika memenuhi standar yang ditetapkan Gedono maka susu digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan kefir. Kultur starter merupakan bahan baku utama kedua yang diperbanyak oleh pihak Gedono, yang berupa biji kefir.

Bahan Baku Penunjang. Gula, fruit jam dan essens buah merupakan jenis bahan baku penunjang yang digunakan. Fruit jam atau selai buah diolah sendiri oleh pihak Gedono dan sudah mendapatkan nomor MD untuk industri rumah tangga yaitu PIRT 108332201014. Gula, pewarna dan essens buah yang digunakan telah tersertifikasi food grade dan sesuai dengan standar SNI.

40 distribusi dan food grade. Kemasan disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dengan alkohol. Bahan pengemas steril disimpan dalam ruang pembotolan sedang bahan yang belum steril ditempatkan pada ruang penyimpanan.

Peralatan Produksi. Peralatan pengolahan yang dimiliki unit pengolahan Gedono tergolong masih sederhana dan 50% dari proses produksi dilakukan secara manual, diantaranya adalah cara pengemasan produk. Peralatan produksi yang dimiliki yaitu milk can, pasteurizer, freezer, refrigerator, dan panci pengolahan. Sarana sanitasi yang di milki yaitu sumber air yang telah teruji dan air panas. Milk can terbuat dari logam aluminium berkapasitas 40 liter sebanyak tiga buah. Pasteurizer terbuat dari bahan stainless steel, berkapasitas 150 liter, berbentuk silinder dengan diameter 98 cm dan tinggi 150 cm (LUNAR, NEW ZEALAND).

Proses Pengolahan Kefir Proses Penerimaan Susu

Unit pengolahan kefir Gedono mensyaratkan susu sapi sebagai bahan baku pembuatan kefir bila memenuhi kriteria uji alkohol negatif dan pH 6-7 dan lolos uji BJ (1,024-1,030). Susu yang tidak sesuai atau tidak lolos uji tersebut akan ditolak, dengan konsekuensi pihak unit pengolahan kefir Gedono tidak membayar susu tersebut. Hal ini telah menjadi kesepakatan awal antara pihak unit pengolahan kefir Gedono dan supplier yaitu, koperasi Andini di Salatiga dan peternak yang bertujuan untuk menjaga kualitas bahan baku utama.

41 standar yang diinginkan, maka peternak akan mendapatkan harga susu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Meskipun usaha yang dijalankan masih tergolong skala usaha kecil dan sarana uji kualitas susu masih sederhana, tetapi pihak unit pengolahan kefir Gedono mempunyai komitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kebutuhan susu segar unit pengolahan setiap hari yaitu 80-100 liter susu dari koperasi Andini, 30-50 liter susu dari peternak dan milik Gedono.

Proses Separasi

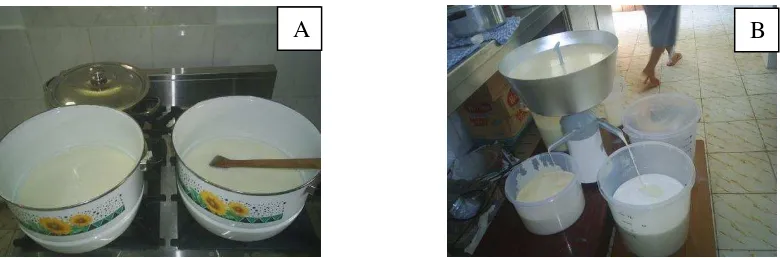

Tujuan separasi adalah untuk memisahkan lemak dan skim susu. Susu yang telah lolos uji dipanaskan dalam panci berkapasitas 10-15 liter hingga suhu mencapai 40-45°C sebelum dilakukan proses separasi. Tujuan pemanasan awal sebelum separasi lemak adalah inaktivasi enzim lipase penyebab ketengikan. Separator yang digunakan terbuat dari stainless steel, kapasitas separator adalah 10 liter per separasi dengan kepekaan lemak 0,6%. Susu skim yang dihasilkan masih memenuhi ketentuan sesuai Codex Alimentarius Comition (2003) yaitu dengan kandungan lemak dibawah 10% . Sterilisasi alat separator dilakukan sebelum dan sesudah proses separasi untuk menjaga kebersihan dan mengurangi kontaminasi ke dalam susu. Proses separasi untuk memeperoleh susu skim dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar. 1. Pemanasan Susu hingga Suhu 35°C (A) dan Proses Separasi Susu (B)

Penambahan Skim Milk

Penambahan skim milk bubuk dilakukan sebelum pemanasan dengan persentase 2,5% dari volume susu. Penambahan skim milk ini dimaksudkan untuk peningkatan jumlah padatan dalam susu. Skim milk merupakan produk susu baik cair maupun padat yang telah dihilangkan lemaknya atau mengandung lemak maksimal

42 0,1% (Buckle et al., 1987). Skim milk powder yang digunakan berasal dari New Zealand yang telah mengalami pengemasan ulang di Semarang dengan merk Indoprima skim milk.

Pemanasan

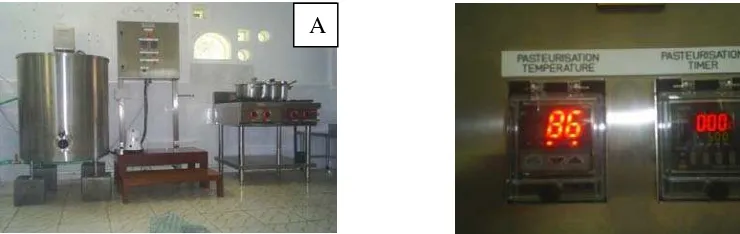

Pemanasan susu skim pada suhu 85-90°C selama 30 menit menggunakan alat pasteurizer yang terbuat dari bahan stainless steel dilengkapi dengan agitator. Proses pemanasan mengacu pada Buckle et al (1987) yaitu pada suhu 90°C selama 15-30 menit. Alat pasteurizer ini menggunakan sistem double wall, dengan cara kerja air yang berada di antara dua bejana stainless steel dipanaskan oleh kumparan yang berada di bagian bawah alat. Pemanasan terhadap susu skim dilakukan secara tidak langsung oleh panas air yang dihasilkan. Kontrol panel diatur pada suhu 85°C selama 30 menit. Bila suhu dan waktu untuk pemanasan yang ditentukan telah tercapai maka susu skim segera didinginkan. Selama pemanasan atau pendinginan berlangsung, agitator atau pengaduk tetap digerakkan agar suhu susu lebih homogen dan panas lebih cepat merata, sebaliknya pada saat pendinginan dan penurunan suhu cepat tercapai.

Pemanasan susu dengan metode pasteurisasi bertujuan mematikan bakteri patogen maupun bakteri perusak sehingga akan mencegah penularan penyakit dan kerusakan produk secara biologis. Kondisi pasteurisasi berguna untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap penyakit yang dibawa melalui susu, dengan mengurangi seminimum mungkin kehilangan zat gizi serta mempertahankan semaksimal mungkin rupa dan citarasa susu mentah segar (Buckle et al., 1987). Alat pasteurizer dan kontrol panel suhu di ruang produksi unit pengolahan kefir Gedono dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Batch Pasteurizer (A) dan Kontrol Panel Suhu (B)

43 Pendinginan Susu

Penurunan suhu susu skim dilakukan selama satu jam yaitu hingga mencapai 26°C atau sama dengan suhu ruangan. Pendinginan dilakukan dengan cara mengeluarkan air panas diantara bejana dan menggantikannya dengan air dingin yang terus dialirkan hingga tercapai suhu 26°C. Kran yang terhubung dengan air panas pada alat pasteurizer ditutup dan diganti dengan pembukaan kran air dingin untuk mempercepat proses pendinginan. Proses ini menggunakan aliran air kran tertutup dengan vacum pump (pompa vakum) agar terjadi pergantian air diantara kedua bagian stainless steel pasteurizer. Selama proses penurunan suhu susu, agitator atau pengaduk tetap digerakkan dengan kondisi shock thermique pada susu segera dicapai. Air panas yang diganti ditampung pada drum yang diletakkan di luar ruangan produksi untuk digunakan kemudian dalam pencucian alat pasteurizer.

Inokulasi Kultur Starter Kefir

Penambahan starter dilakukan setelah suhu susu dalam pasteurizer mencapai 26±1°C. Jumlah kultur starter kefir yang digunakan adalah 5% dari volume susu atau sebanyak 7,5 liter untuk volume produksi sebesar 150 liter. Menurut Irigoyen et al. (2004), jumlah pemberian kultur starter akan mempengaruhi khamir dan asam laktat yang dihasilkan, pH dan viskositas. Jumlah penggunaan kultur starter yang disarankan adalah 1% dan 5% (Irigoyen et al. 2004) atau sebanyak 3-5% (Surono, 1989). Penambahan kultur starter ini dilakukan pada ruang produksi dengan cara membuka penutup alat pasteurizer (Gambar 3), sehingga kontaminasi melalui udara dapat masuk ke dalam susu atau kultur starter. Kultur starter kefir yang digunakan berupa kultur kerja. Kultur kerja diperoleh dengan cara penumbuhan biji kefir sebanyak 5% dalam susu skim steril. Kultur kerja yang siap digunakan diperoleh dengan cara menyaring biji kefir yang telah ditumbuhkan dalam susu skim steril.

Gambar 3. Proses Inokulasi Kultur Starter Kefir dalam Susu Skim (A dan B)

44 Inkubasi Kefir

Inkubasi dilakukan pada suhu ruang yaitu sekitar 22±1°C selama 18-24 jam. Berbeda dengan yogurt yang memerlukan suhu inkubasi 37°C, kefir memerlukan suhu ruang karena karakteristik bakteri penyusun biji kefir optimum tumbuh pada suhu tersebut. Menurut Surono (1989) suhu inkubasi selama proses fermentasi kefir adalah 18-22°C, dan setelah 20 jam akan dihasilkan kefir yang mengandung 0,8% etanol dan 1,0% CO2. Tujuan dari proses inkubasi adalah menyediakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme dalam kultur starter kefir yang akan memfermentasi laktosa. Proses inkubasi dilakukan dalam pasteurizer, sehingga tidak terjadi perpindahan massa susu skim selama proses pasteurisasi, pendinginan, pemberian starter dan inkubasi.

Penyimpanan Dingin

Segera setelah proses fermentasi selesai, kefir dituang ke dalam wadah plastik dengan kapasitas 15-25 liter dan dilakukan penyimpanan dingin selama satu hari (24 jam) agar konsistensi dan stabilitas koagulannya meningkat. Selain itu penyimpanan dingin akan menghentikan proses fermentasi dan mengendalikan proses pembentukan alkohol dan gas CO2 selama penyimpanan (Surono, 1989). Sebelum kefir ditempatkan pada wadah plastik terlebih dahulu alat-alat yang digunakan disterilkan dengan air panas dan alkohol. Proses ini dilakukan dalam ruang produksi. Suhu penyimpanan yang terukur adalah 4°C dengan menggunakan alat pendingin atau refrigerator dalam bentuk show case, sehingga cahaya akan dapat mengenai langsung pada produk. Penyimpanan produk dan kultur dilakukan pada tempat yang sama yaitu alat pendingin show case (Gambar 4).

Gambar 4. Plastik (A) dan Tempat Penyimpanan Berupa Show Case (B)

Proses Penambahan Rasa

45 Setelah pendinginan dianggap cukup, kefir dikeluarkan dari pendingin menuju ruang pembotolan steril untuk diproses lanjut berupa penambahan rasa untuk diversifikasi rasa kefir. Produk kefir dibedakan menjadi empat macam rasa yaitu kefir plain, rasa leci, strowberi dan melon. Penambahan rasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Pengurangan lemak dilakukan terhadap lemak yang terdapat diatas permukaan kefir. Lemak ini dapat mudah dikenali karena warnanya lebih kuning berada pada permukaan kefir karena BJ lebih rendah, ketebalan bervariasi antara 1-2,5 cm.

2) Penyaringan bertujuan untuk menghaluskan tekstur kefir yang awalnya mempunyai koagulan berupa gumpalan-gumpalan besar, sehingga memudahkan proses homogenisasi dengan bahan yang lain yang ditambahkan. Penyaringan dilakukan secara manual menggunakan penyaring diameter 0,05 mm yang telah disterilkan dan terbuat dari bahan plastik. 3) Penambahan gula sebanyak 30%, pewarna sebanyak 0,06%, flavor dan sirup

gula (sukrosa : air = 2:1). Penambahan gula dilakukan dengan perbandingan 600 ml gula untuk 5 liter kefir. Perisa yang digunakan adalah selai stowberi, melon dan leci yang diolah sendiri oleh unit pengolahan kefir Gedono.

Pembotolan

Proses pengemasan kefir menggunakan botol plastik Polyetilen Tereptalat (PETE) yang bersifat tahan gas dan uap air, sensitif terhadap UV dan transparan. Proses pengemasan bertujuan memperlambat proses penyimpangan suatu produk dari mutu awalnya, yaitu dengan mempertahankan stabilitas, kesegaran dan penerimaan konsumen dari produk atau untuk memperpanjang umur simpan. Proses pembotolan kefir dapat dilihat pada Gambar 6.

46 Gambar 6. Pengemasan Kefir Botol PETE dalam Ruang Steril

Penyimpanan Suhu Rendah

Produk segera disimpan setelah pengemasan dalam botol pada suhu 5°C atau dalam refrigerator. Lama penyimpanan produk tidak lebih dari 24 jam sebelum dijual. Para pelanggan dengan wilayah domisili di sekitar Salatiga mentransportasikan produk dalam kondisi dingin, sedangkan pelanggan yang berasal dari atau lokasi domisili jauh, maka produk akan ditransportasikan dalam bentuk beku. Pengujian produk akhir secara laboratorium tidak dilakukan, karena keterbatasan sarana laboratorium. Penanganan mutu produk akhir dilakukan secara visual yaitu melalui pengamatan terhadap pembentukan gas dan whey.

Distribusi Produk Akhir

Distribusi merupakan sebagian dari proses pemasaran dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjaga keamanan pangan. Penggunaan kendaraan berpendingin berfungsi untuk mempertahankan suhu produk dan menghindari kerusakan produk. Wadah dan alat transportasi didesain agar tidak terjadi pencemaran makanan, memudahkan pembersihan dan melakukan desinfeksi, melindungi dari kontaminasi, serta mempertahankan dan mempermudah pengecekan (MenKes, 1978).

47 terbatas menyebabkan tidak semua pelanggan mendapatkan produk dalam waktu yang sama tetapi melalui pengaturan yang disepakati dengan pihak Gedono.

Good Manufacturing Practices (GMP)

GMP atau Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) merupakan pedoman yang menjelaskan cara memproduksi makanan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. Data yang diperoleh terhadap GMP Unit Usaha Pengolahan Kefir Gedono dikaji berdasarkan standar RI No. 23/MEN. KES/SK/1978 dan FDA (1995), sebagai dasar atau pre-requisite program dari HACCP. Hasil yang diperoleh pada kegiatan magang untuk selanjutnya akan digunakan sebagai data awal untuk mendapatkan nomor ijin Makanan Dalam (MD) dari Badan POM. Penerapan yang benar dari pihak pengolahan akan mempermudah proses perolehan MD tersebut. Analisis terhadap penerapan GMP meliputi lokasi dan lingkungan pabrik, bangunan dan ruangan pengolahan, fasilitas sanitasi, peralatan produksi, produk akhir dan pemeriksaan, kesehatan dan kebersihan karyawan, wadah kemasan, penyimpanan, dan transportasi.

Penerapan GMP oleh unit pengolahan kefir Gedono secara umum telah sesuai dengan standar. Keseriusan pihak unit pengolahan menuju arah perbaikan dan peningkatan mutu layak untuk dihargai. Pihak unit pengolahan kefir Gedono telah menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi IPB untuk pendampingan aktivitas, mengikuti pelatihan tentang pengolahan kefir dan pengadaan peralatan produksi untuk pemenuhan terhadap persyaratan yang berlaku. Hasil kajian GMP dapat dilihat pada Tabel 3.

Lokasi dan Lingkungan Industri