SAHARIA KASSA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi

”Konsep Pengembangan Co-Management Untuk Melestarikan Taman Nasional

Lore Lindu” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Pebruari 2009

ABSTRACT

SAHARIA KASSA. Concept of Co-Management Development to Sustain Lore Lindu National Park. Under Supervision of HADI S. ALIKODRA, BUNASOR the period of November 2006- August 2007. The village sample determined using Stratified Random Sampling, while the 90 local community respondents determined with a Systematic Random Sampling, in which 45 people were sampled each from villages with conservation community agreement (KKM Villages) and without KKM Villages. Whereas others respondents from BTNLL, local cultural leaders, village leaders, regional government, NGO, business man, and researcher/academician determined for each six people using Purposive Sampling. Data were analyzed with stakeholder interests, participative, co-management and prospective analyses. The results of study showed that conflict in area LLNP caused by different interest among stakeholders showed by encroachment, illegal logging, destroyed of pole boundary, and burning of jagawana office. This conflict is related to low income, lack of education and lack of awareness on sustainability of the park. There are different community participation between KKM villages and non-KKM villages in their effort to sustain, secure the park areas, and engage in training/extension for the community because interest of KKM villages to use their customary right has been accommodated by BTNLL. This research also shown that co-management concepts has been well applied by KKM villages, such as stakeholder participation, custom land right recognition, custom punishment applying, territory boundary, clarity of right and responsibility, and consensus in national park management at KKM village, except negotiation has not been fulfill co-management principle. Whereas, there have not been applied co-co-management concepts at the non-KKM villages, as fulfill co-management principle. The key factors that can determine success of co-management are stakeholder participation, negotiation, and consensus, but its factors have not been applied properly. Finally, target of concept of co-management, i.e. may initiate conflict solving at LLNP, sustainability of the park, and economic increase of the community, can be achieved through guided process and fixed law products.

RINGKASAN

SAHARIA KASSA.Konsep Pengembangan Co-management Untuk Melestarikan

Taman Nasional Lore Lindu. Dibawah bimbingan HADI S. ALIKODRA, BUNASOR SANIM, dan SAMBAS BASUNI.

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/KPts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 cenderung mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terutama diakibatkan oleh; 1) desakan kebutuhan lahan, baik untuk kegiatan pertanian sebagai sumber penghidupan maupun untuk pemukiman, 2) masyarakat merasa bahwa kawasan TNLL tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup mereka, dan 3) proses penetapan batas kawasan yang dilakukan sepihak tanpa penjelasan memadai kepada masyarakat yang telah memanfaatkan sumberdaya yang terdapat pada kawasan ini jauh sebelumnya. Dalam upaya mengatasi masalah dan mengantisipasi kerusakan TNLL, dibutuhkan suatu konsep pengelolaan yang intinya dibangun atas dasar partisipasi, komitmen, dan kerjasama dari seluruh

stakeholder yang dikenal dengan pendekatan co-management. Pengelolaan

dengan pendekatan co-management bertujuan untuk mengakhiri konflik tanpa

ada pihak yang merasa dikalahkan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kepentingan stakeholder dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL); 2) menganalisis partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan taman

nasional; 3) menganalisis penerapan prinsip co-management dalam pengelolaan

TNLL saat ini; dan 4) menganalisis faktor kunci penentu keberhasilan

co-management sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan TNLL, dan 5)

merumuskan konsep co-management.

Penelitian dilaksanakan di TNLL Propinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan bahwa: 1) TNLL memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi yang perlu dipertahankan kelestariannya, 2) di lokasi tersebut hingga kini terus berlangsung upaya-upaya penyusunan Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan TNLL; 3) tersedianya data penunjang yang dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian berlangsung dari Nopember 2006 sampai dengan Agustus 2007. Penentuan

desa sampel dilakukan dengan Stratified Random Sampling, sementara

responden masyarakat lokal sebanyak 90 orang ditentukan dengan Systematic

Random Sampling masing-masing 45 orang dari desa yang telah memiliki kesepakatan konservasi masyarakat (Desa KKM) dan 45 orang dari desa yang belum memiliki kesepakatan konservasi masyarakat (Desa Non-KKM). Responden selain masyarakat lokal yakni: BTNLL sebanyak 6 orang, Lembaga Adat 6 orang, Kepala Desa 6 orang, Pemda 6 orang, LSM 6 orang, pelaku bisnis

6 orang, dan akademisi/peneliti 6 orang yang ditentukan secara Purposive

Sampling. Analisis data yang digunakan yakni: analisis kepentingan, analisis

partisipatif, analisis co-management, dan analisis prospektif.

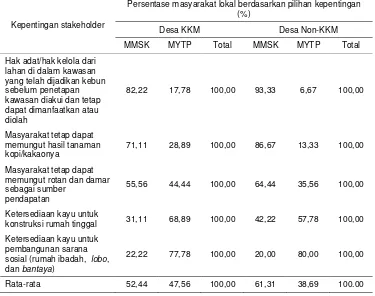

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan stakeholder terkait dengan TNLL yakni: 1) masyarakat lokal berkisar pada keinginan untuk tetap mengolah lahan adatnya yang terdapat dalam kawasan, memanen hasil tanaman kopi/kakaonya, serta tetap dapat mengambil rotan dan damar baik untuk masyarakat yang ada di desa KKM maupun masyarakat di desa non-KKM; 2) BTNLL mengharapkan untuk tetap mempertahankan pal batas TNLL,

perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, kegiatan illegal logging

rusa, dan babi rusa juga dihentikan, serta penggunaan dana hibah untuk pengelolaan daerah penyangga; 3) lembaga adat terfokus pada keinginan untuk memberlakukan sanksi adat bagi setiap pelanggaran, dan pengakuan terhadap wilayah hak adat; 4) Kepala desa berkepentingan dalam hal terpeliharanya keamanan di sekitar kawasan yang didukung oleh adanya pengakuan BTNLL terhadap hak adat/hak kelola masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan, terutama masyarakat di desa non-KKM; 5) Kepentingan Pemda terkait dengan taman nasional adalah selain memfasilitasi masyarakat untuk tidak merusak kawasan juga memiliki kepentingan dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan, peningkatan produksi perikanan air tawar, dan pengembangan objek wisata; 6) LSM memiliki kepentingan dalam hal menumbuhkan kesadaran pentingnya kelestarian taman nasional bagi semua pihak yang aktivitasnya cenderung merusak kawasan, berkepentingan dalam hal konservasi flora dan fauna, serta mengadvokasi hak-hak tradisional masyarakat lokal; 7) Kepentingan pelaku bisnis terkait dengan TNLL adalah mendapatkan keuntungan dari berbagai peluang bisnis dengan adanya pengambilan hasil hutan oleh masyarakat, dan memperoleh keuntungan bisnis dari hasil pertanian; 8) Kepentingan utama dari akademisi/peneliti terkait dengan TNLL adalah adanya jaminan keamanan dalam pelaksanaan penelitian, terbangunnya pusat informasi untuk kebutuhan pendidikan/penelitian, dan kemudahan akses untuk pendidikan/penelitian.

Berbagai kepentingan stakeholder terkait dengan TNLL menyebabkan

terjadinya konflik kepentingan terutama antara masyarakat lokal dengan pihak

BTNLL yang ditunjukkan dengan adanya perambahan kawasan, illegal logging,

pengrusakan pal batas, dan pembakaran pos polisi hutan. Konflik ini terkait dengan penghasilan masyarakat yang rendah, pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pelestarian taman nasional. Ada perbedaan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kawasan, pengamanan kawasan, dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti pelatihan/penyuluhan antara desa KKM dan desa non-KKM; hal ini terkait dengan kepentingan masyarakat di desa KKM untuk tetap memanfaatkan hak adatnya: mengolah sumberdaya lahan yang terdapat dalam kawasan, memetik hasil tanaman kopi/kakaonya, serta mengambil rotan dan damar telah diakomodir oleh pihak BTNLL, sementara kepentingan masyarakat di desa non-KKM belum mendapatkan pengakuan dari pihak BTNLL. Penelitian ini menunjukkan pula

bahwa penerapan prinsip-prinsip co-management yaitu partisipasi stakeholder,

konsensus, batas teritori, kejelasan hak dan tanggung jawab, pengakuan terhadap hak lahan adat, dan penerapan sanksi adat di desa KKM berada pada kategori tinggi atau telah dilaksanakan dengan baik sementara proses negosiasi pelaksanaannya masih pada kategori sedang; untuk desa non-KKM penerapan

prinsip-prinsip co-management masih berada pada kategori rendah. Selanjutnya

hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kunci yang tidak mendukung

keberhasilan co-management di TNLL adalah rendahnya partisipasi stakeholder,

negosiasi yang tidak melibatkan seluruh stakeholder, dan ketidakjelasan untuk

mendapatkan akses sumberdaya. Konsep co-management bertujuan untuk

menyelesaikan konflik berbagai stakeholder untuk mencapai kelestarian taman

nasional, ekonomi masyarakat meningkat, dengan cara peningkatan partisipasi stakeholder, proses negosiasi yang jelas untuk menghasilkan konsensus serta kejelasan hak dan tanggung jawab sesuai dengan batas teritori masing-masing serta harus ada produk hukum yang mengikat.

©Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencamtumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

KONSEP PENGEMBANGAN CO-MANAGEMENT

UNTUK

MELESTARIKAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU

SAHARIA KASSA

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: 1. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS

Ahli Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Fakultas Kehutanan IPB.

2. Dr. Ir. Etty Riani, MS

Sekertaris Eksekutif Program Khusus PSL-IPB

Penguji pada Ujian Terbuka: 1. Dr. ING. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A

Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, Jakarta

2. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo

Judul : Konsep Pengembangan Co-management untuk Melestarikan Taman Nasional Lore Lindu

Nama : Saharia Kassa

NRP : P062030081

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS Ketua

Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS Anggota Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul ”Konsep Pengembangan Co-management Untuk Melestarikan Taman Nasional Lore Lindu”. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyelesaian disertasi ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS selaku ketua komisi pembimbing, Bapak Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc dan Bapak Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS masing-masing sebagai anggota komisi pembimbing yang selama ini telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi bagi penulis sejak dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS dan Ibu Dr. Ir. Etty Riani, MS yang telah bersedia sebagai dosen penguji luar komisi pada ujian tertutup serta Bapak Dr. ING.Ir. Hadi Daryanto, DEA dan Bapak Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS selaku penguji luar komisi pada ujian terbuka, melalui saran-saran yang diajukan telah memperkaya konsep dan teori dalam penyusunan disertasi ini untuk lebih baik.

Terima kasih lepada Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor beserta staf atas dukungan yang diberikan selama ini, serta ucapan tarima kasih kepada Ir. Agus Priyambudi, MSc selaku Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu beserta staf atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Rektor, Dekan Fakultas Pertanian, dan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Universitas Tadulako atas izin dan bantuan yang diberikan selama mengikuti pendidikan pada program doktor di Institut Pertanian Bogor. Kepada Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi melalui Beasiswa BPPS yang diberikan, Joint Management

kesediaannya membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan

penelitian di lapangan melalui kerjasama penelitian ”Stability of Rainforest

Margins in Indonesia” (STORMA) antara Universitas Tadulako, Institut Pertanian Bogor, Gottingen University, dan Kassel University, German serta kesediaannya meluangkan wuktu untuk berdiskusi terkait dengan penulisan disertasi ini diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda R. Kassa (Almarhum) dan Ibunda Ade (Almarhumah) yang semasa hidupnya tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk penulis, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima segala

amal ibadahnya, amien. Juga kepada kakak Hasmiaty, Hj. Dra. Norma, H. Drs. Abd. Aries dan adik Amiruddin, Sabaria, SE, Fahruddin, SH, dan Sriyani, SE yang senantiasa berdoa serta memberikan semangat kepada penulis sejak awal menempuh studi di IPB,semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal. Kepada teman-teman yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa

Pascasarjana Sulawesi Tengah (HIMPAST) terutama teman-teman

seperjuangan seasrama HIMPAST, juga kepada teman-teman PSL-2003 terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin tersebut, senantiasa terjaga sampai kapanpun Insya Allah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak agar bisa menjadi lebih baik, senantiasa diharapkan. Harapan penulis semoga disertasi ini memiliki nilai ibadah di mata Allah, amien.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palopo Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Mei 1958, sebagai anak ke dua dari lima bersaudara dari Ayah R. Kassa (Almarhum) dan Ibu Ade (Almarhumah). Pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan di Palopo dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diselesaikan di Makassar. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, lulus pada tahun 1985. Pada tahun 1990, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ekonomi Sumberdaya Alam, Program Pascasarjana di universitas yang sama atas bantuan Beasiswa BPPS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan lulus pada tahun 1993. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor diperoleh pada tahun 2003 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor dengan bantuan beasiswa BPPS Ditjen Pendidikan Tinggi.

Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako sejak 1986. Sebelumnya, penulis pernah bekerja pada Proyek Pengembangan Kelapa Hybrida Propinsi Sulawesi Tengah (1985-1986), sebagai Sekertaris Bidang Minat Sosial Ekonomi Pertanian pada priode 1993-1997, dan sebagai Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis 1997-2001, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.

Selama mengikuti Program S3, artikel yang berjudul Partisipasi Stakeholder Pada Kesepakatan Konservasi Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu telah diterbitkan pada jurnal ”Agrokultur” Volume 4 No.6. Juni 2007. Artikel

lain yang berjudul Analysing Stakeholders Needs at Community Conservation

DAFTAR ISI 2.1. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam ……….. 8

2.2. Taman Nasional ……….. 10

2.3. Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional ………. 13

2.4. Teori Co-management ………... 15

2.5. Konsep untuk Mengembangkan Co-management ……… 25

2.6. Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) ………. 35

III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 39

3.2. Jenis dan Sumber Data ………. 39

3.3. Metode Pengumpulan Data ……….. 40

3.4. Teknik Pengambilan Sampel ……… 41

3.5. Metode Analisis Data ………. 42

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1. Deskripsi TNLL ……… 51

4.2. Kondisi Sosial Ekonomi ……… 60

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Karakteristik Responden ……… 68

5.2. Proses Terbentuknya KKM dan Implementasinya ……… 71

5.3. Kepentingan Stakeholder ……… 73

5.4. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengelolaan Taman Nasional ... 118

5.5 Penerapan Prinsip Dasar co-management dalam Pengelolaan TNLL pada Kondisi Saat Ini ………... 129

DAFTAR TABEL

Halaman

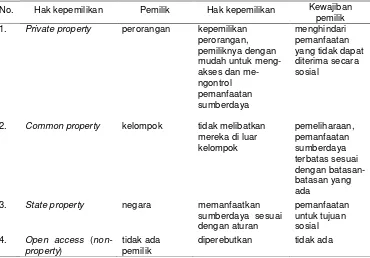

1 Tipe hak kepemilikan ... 34

2 Jenis dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian 2007 ... 40

3 Perincian jumlah sampel penelitian 2007 ... 42

4 Kepentingan stakeholder terkait dengan TNLL 2007 ... 43

5 Matriks pengaruh langsung antar faktor ... 48

6 Pedoman penilaian antar faktor dengan skoring ... 48

7 Tahapan penetapan TNLL 2007 ... 52

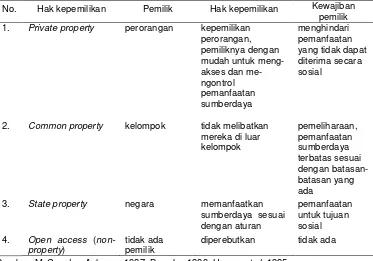

8 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke TNLL ……… 58

9 Jumlah penduduk disetiap wilayah kecamatan yang ada dalam dua wilayah kabupaten pada kawasan TNLL………. 61

10 Jumlah penduduk di sekitar TNLL menurut kelompok umur 2007 ... 62

11 Tingkat pertumbuhan penduduk di sekitar TNLL 2007 ………. 62

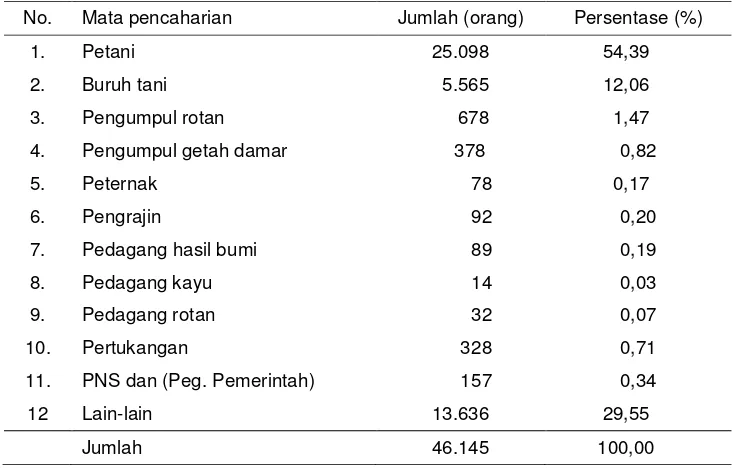

12 Jenis mata pencaharian penduduk di sekitar TNLL 2007 ... 64

13 Umur responden masyarakat lokal di desa KKM dan desa non-KKM ... 68

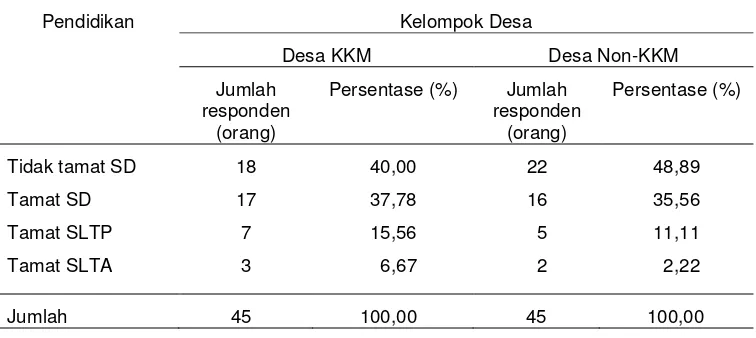

14 Tingkat pendidikan responden di desa KKM dan desa non-KKM .... 69

15 Intensitas penyuluhan yang diikuti responden pada dua tahun terakhir 70 16 Pendapatan rata-rata masyarakat lokal dalam sebulan di desa KKM dan non-KKM 2007 ... 70

17 Persentase kepentingan masyarakat pada dua kelompok desa terkait dengan TNLL 2007 ... 74

18 Jumlah dan alasan responden masyarakat lokal di desa non-KKM yang merasakan ketidak nyamanan terkait dengan sumberdaya yang terdapat di dalam TNLL 2007 ... 76

19 Persentase masyarakat lokal yang pernah mengalami tindakan yang dinilai kurang manusiawi dari polisi hutan di desa non-KKM 2007 ... 78

20 Prosentase masyarakat lokal di desa KKM dan desa non-KKM berdasarkan manfaat keberadaan TNLL yang dikemukakan 2007 ... 81

21 Dana yang digunakan dalam implementasi proyek konservasi dan pembangunan daerah penyangga di kawasan TNLL 2007 ... 88

22 Kepentingan untuk stakeholder lembaga adat terkait dengan pengelolaan TNLL 2007 ... 89

23 Kepentingan untuk stakeholder kepala desa terkait dengan

24 LSM lokal dan internasional yang memiliki kepentingan terkait dengan TNLL 2007 ... 94

25 Kepentingan dari stakeholder LSM terkait dengan pengelolaan TNLL 95

26 Jumlah dan persentase pelaku bisnis berdasarkan komoditi utama yang diperdagangkan 2007 ... 96

27 Kepentingan dari stakeholder pelaku bisnis terkait dengan

pengelolaan TNLL 2007 ... 97 28 Jumlah peneliti dan negara asal peneliti yang melaksanakan penelitian

di sekitar TNLL 2004 sampai dengan 2006 ... 99

29 Kepentingan dari stakeholder akademisi/peneliti terkait dengan

pengelo-laan TNLL 2007 ... 100 30 Jumlah perambah yang telah melakukan aktivitas pertanian di dalam

kawasan TNLL 2007 ... 104 31 Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di beberapa bagian

kawasan TNLL 2007 ... 107 32 Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan hak

nya terkait dengan TNLL ... 108 33 Persentase masyarakat yang lahan kebunnya masuk dalam kawasan

TNLL di desa KKM dan non-KKM 2007 ... 117 34 Persentse partisipasi masyarakat lokal pada kegiatan pelestarian

kawasan TNLL 2007 ... 119 35 Partisipasi masyarakat lokal pada pengamanan kawasan ... 122 36 Partisipasi masyarakat lokal pada kegiatan pelatihan/penyuluhan ... 125 37 Partisipasi masyarakat di desa KKM dan desa non-KKM pada

upaya pengelolaan taman nasional 2007 ... 127 38 Alasan yang dikemukakan masyarakat lokal di desa non-KKM terkait

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka pemikiran penelitian ... 5

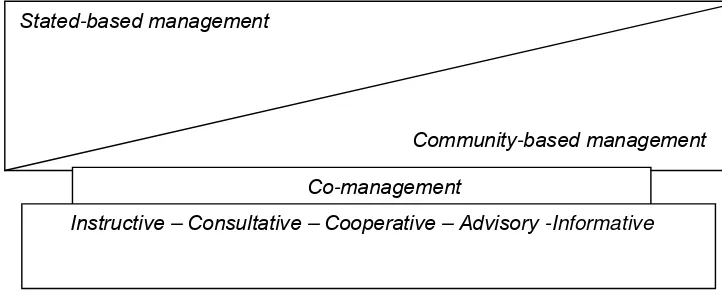

2 Tahapan dari co-management ... 19

3 Prinsip Dasar dari co-management ……… 19

4 Tahapan dari Partisipasi ……… 26

5 Bagan alir analisis partispasi masyarakat pada kegiatan pelestarian ... 45

6 Bagan alir analisis partisipasi masyarakat pada kegiatan pengamanan Kawasan ... 46

7 Bagan alir analisis partisipasi masyarakat pada kegiatan pelatihan/ Penyuluhan ... 46

8 Diagram untuk menemukan faktor kunci penentu keberhasilan co-management ... 49

9 Persentase rencana zonasi TNLL 2007 ... 55

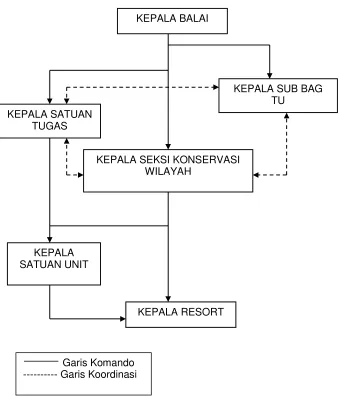

10 Struktur organisasi Balai TNLL ... 59

11 Persentase jumlah penduduk di sekitar TNLL berdasarkan tingkat pendidikan 2007 ... 63

12 Persentase tingkat pendapatan masyarakat di sekitar TNLL 2007 ... 66

13 Persentase masyarakat lokal dan alasan penjualan lahan di desa KKM dan desa non-KKM 2007 ... 78

14 Masyarakat berkebun dan bermukim dalam kawasan TNLL ... 80

15 Persentase kepentingan masyarakat lokal di desa KKM dan desa non-KKM 2007 ... 80

16 Kerusakan jalan akibat banjir dan kayu hasil tebangan liar di sekitar TNLL ... 86

17 Sebagian besar dari kebun kakao masyarakat yang terbawa banjir dan kayu illegal dari TNLL ... 86

18 Persentase kepentingan TNLL terkait dengan pengelolaan TNLL ... 87

19 Kepentingan stakeholder Pemda propinsi/kabupaten terkait dengan pengelolaan TNLL ... 92

20 Persentase masyarakat lokal berdasarkan luas kepemilikan lahan di desa KKM dan non-KKM 2007 ... 102

21 Kegiatan pembukaan lahan di bagian kawasan TNLL ... 105

22 Perambahan dan pemukiman di bagian kawasan TNLL ... 106

23 Kayu illegal yang ditemukan di dalam kawasan TNLL ... 112

24 Salah satu pal batas TNLL yang terdapat di dalam kebun masyarakat ... 116

KKM yang terdapat dalam kawasan TNLL 2007 ... 26 Bagian kawasan TNLL yang sudah menjadi kebun kakao ... 120

27 Anggota Tondo Ngata melakukan persiapan sebelum menjalankan

tugasnya ... 123

28 Anggota Tondo Ngata berangkat ke dalam hutan ... 123

29 Pembakaran pondok dan damar hasil pungutan masyarakat di dalam

kawasan yang disita oleh Polhut ... 128

30 Rotan hasil pungutan masyarakat yang disita oleh polhut ... 128

31 Persentase partisipasi stakeholder sebagai prinsip co-management

dalam pengelolaan TNLL 2007 ... 129

32 Persentase pengakuan terhadap hak lahan adat sebagai prinsip

co-management dalam pengelolaan TNLL 2007 ... 132

33 Persentase pelaksanaan negosiasi sebagai prinsip co-management

dalam pengelolaan TNLL 2007 ... 134

34 Persentase penerapan sanksi adat sebagai prinsip co-management

dalam pengelolaan TNLL 2007 ... 136 35 Persentase pendapat responden tentang batas teritori dalam

pengelo-laan TNLL 2007 ... 137 36 Persentase pendapat responden tentang kejelasan hak dan

tanggung-jawab dalam pengelolaan TNLL 2007 ... 138 37 Persentase pendapat responden tentang adanya konsensus dalam

pengelolaan TNLL 2007 ... 140 38 Salah seorang angota Totua Ngata menyerahkan piagam

kesepakatan kepada Kepala Balai TNLL ... 141 39 Masyarakat Adat Toro berpose bersama di sekeliling prasasti

pengakuan ... 141 40 Tingkat kepentingan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan

pengembangan co-management dalam pengelolaan TNLL ... 145

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Peta lokasi penelitian ... 160 2 Nama desa KKM dan desa non-KKM yang terdapat di sekitar TNLL

2007 ... 161 3 Peta partisipatif Wilayah Adat Toro ... 162 4 Matriks hasil penilaian pengaruh antar faktor ... 163

5 Kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat lokal di

beberapa bagian kawasan TNLL ... 164 6 Kesepakatan konservasi masyarakat Desa Wuasa Kec. Lore Utara

Kab. Poso ... 167

7 Kesepakatan konservasi sumberdaya alam Masyarakat Adat Ngata

Toro ... 167

8 Surat pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu ... 168

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya alam dan lingkungan saat ini mengalami kerusakan dan pencemaran terutama disebabkan oleh eksploitasi yang tidak memperhatikan kemampuan tumbuh sumberdaya alam tersebut dan kegiatan yang mencemari lingkungannya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting untuk mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang fungsinya untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi

masyarakat di sekitar, mencegah erosi dan banjir, menyerap emisi CO2,

mempertahankan iklim mikro, dan kelestarian biodiversity.

Menurut Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2003) bahwa dari total kawasan hutan yang luasnya ± 120,35 juta ha, telah rusak seluas kurang lebih 59,7 juta ha atau 49,6% dari total luas kawasan dengan laju kerusakan antara tahun 1997-2003 diperkirakan sebesar 2,83 juta ha per tahun. Upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dengan luasan ± 27.624.925 ha yang terdiri dari kawasan suaka alam seluas 9.558.427,82 ha dan kawasan pelestarian alam seluas 17.840.505,46 ha (Dephut 2004). Selanjutnya, Taman Nasional (TN) dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No. 5 tahun 1990), dengan luas sekitar 14.972.690,33 ha (Dephut, UNESCO dan CIFOR 2004), dan saat ini telah mencapai 16.694.195,78 yang terdiri dari 12.475.335,78 ha wilayah daratan dan 4.218.860,00 ha wilayah perairan (Dephut 2005).

Pengelolaan taman nasional dengan sistem zonasi untuk tujuan

konservasi, penelitian, pendidikan, dan kepariwisataan yang masih sentralistik sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala (Alikodra 1987). Kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan taman nasional dikemukakan oleh

Wiratno et al. (2004) antara lain: 1) Keterbatasan anggaran; 2) sumberdaya

jaringan kerja dan komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan terhadap sumberdaya alam di dalam maupun di sekitar kawasan. Untuk itu sejak pertengahan tahun 1990-an terjadi pergeseran paradigma pengelolaan taman nasional yang semula masih bersifat parsial dan hanya berorientasi pada pelestarian, menjadi terintegrasi dengan mulai memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kepentingan pelestarian yang melibatan

seluruh stakeholder (Sembiring dan Husni 1999; Bappenas 2002).

(TNLL) seluas 217.991,18 , yang ditunjuk

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/KPts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 dan kemudian dikukuhkan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan No.464/Kpts-II/1999, memiliki potensi berupa flora dan fauna endemik Sulawesi yang sangat unik dan menarik. Potensi flora yang

dimaksud antara lain leda (Eucalyptus deglupta), palem wangi (Pigapetta elata),

damar (Agathis celebica), rotan tai manu’ (Korthalsia celebica), anggrek (Vanda

celebica), dan terdapat minimal 287 jenis tanaman berkhasiat (tanaman obat).

Jenis fauna diantaranya adalah anoa (Bubalus quarlesi), babirusa (Babyrousa

babyrussa), monyet hitam (Macaca tonkeana), tarsius (Tarsius spectrum),

kuskus (Palanger sp), biawak (Varanus sp), burung maleo (Macrocephalon

maleo), dan burung alo (Rhyticeros cassidix). Kekayaan lain yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain ekosistem danau (Danau Lindu), ekosistem air panas (Sungai Rawa), dan ekosistem pegunungan (Gunung Lore Katimbo) dengan ketinggian 2.610 m dpl. Disamping itu terdapat potensi budaya berupa Batuan Megalit, adat istiadat Suku Lore, Rumah Adat Tambi, musik bambu, dan Dero (Tarian Daerah Sulawesi Tengah) (BTNLL, TNC, dan Ditjen PHKA 2004).

wisata dan rekreasi; (5) sebagai tempat yang dapat memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang ada di sekitarnya (BTNLL 2003).

Sasaran pengelolaan TNLL sampai saat ini, belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini ditunjukkan dengan kerusakan taman nasional seluas 14.770 ha (6,8%) dari total luas kawasan, selain itu laju deforestasi TNLL memperlihatkan kecenderungan yang meningkat 75 Ha/tahun pada kurun waktu 1983 – 1999, 340 Ha/tahun pada tahun 1999-2001, dan 4.000 Ha/tahun pada 2001-2002 (TNC 2002). Kerusakan taman nasional tersebut tersebar di beberapa lokasi yang disebabkan oleh kegiatan perambahan, termasuk perambahan di Wilayah Dongi-Dongi yang dirambah dan dijadikan pemukiman oleh 1.030 KK yang berasal dari desa di sekitar TNLL (Awang 2003). Kasus perambahan dan pemukiman penduduk di Wilayah Dongi-Dongi tersebut, berpotensi pula menimbulkan konflik horisontal antar masyarakat adat yang masing-masing merasa bahwa lahan tersebut adalah tanah adat mereka.

Selain konflik pemanfaatan lahan, kondisi faktual yang terlihat di lapangan adalah masih terdapat kegiatan pengambilan hasil hutan yang tidak terkontrol, perburuan satwa yang dilindungi, plot-plot penelitian yang masih sering terganggu, dan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar TNLL sebagian besar masih berpendapatan rendah yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita

sebesar Rp5.229.492/tahun atau hanya sekitar Rp435.791/bulan1) dengan

tingkat pendidikan penduduk yang bermukim di sekitar kawasan sebagian besar hanya berpendidikan SD (38,54%) bahkan 41,6% yang tidak sekolah dan tidak tamat SD (BPS 2006).

Permasalahan TNLL yang telah diuraikan sebelumnya terutama diakibatkan oleh; 1) desakan kebutuhan lahan, baik untuk kegiatan pertanian sebagai sumber penghidupan maupun untuk pemukiman, 2) masyarakat merasa bahwa Kawasan TNLL tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup mereka, dan 3) proses penetapan batas kawasan yang dilakukan sepihak tanpa penjelasan memadai kepada masyarakat yang telah memanfaatkan sumberdaya

yang terdapat pada kawasan ini jauh sebelumnnya (Khaeruddin et. al. 2002).

Dalam upaya mengatasi masalah dan mengantisipasi kerusakan TNLL lebih lanjut, dibutuhkan suatu konsep pengelolaan yang diharapkan dapat mengakomodir aspirasi dan keinginan dari semua stakeholder. Konsep yang

1)

dimaksud pada intinya dibangun atas dasar partisipasi, komitmen, dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang dikenal dengan pengelolaan secara kolaborasi. Pengelolaan dengan pendekatan kolaborasi telah banyak dibahas dan bahkan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan kesetaraan, keadilan dan demokrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, serta terpenuhinya keinginan para pihak untuk mengakhiri konflik tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan (Dephut 2005). Oleh sebab itu untuk melindungi dan melestarikan TNLL sekaligus bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri terjadinya konflik di

kawasan taman nasional maka diperlukan konsep co-management dalam

pengelolaan TNLL.

1.2. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan TNLL selama ini masih dikelola dengan kebijakan yang sentralistik sehingga seringkali keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak otoritas taman nasional tidak sesuai dengan keiinginan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, memicu munculnya konflik kepentingan yang mengakibatkan terjadinya degradasi sumberdaya alam di dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Konflik tersebut berimplikasi pada terjadinya degradasi TNLL. Untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik agar tidak semakin meluas, telah dibangun kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) di beberapa desa di sekitar TNLL. Namun demikian, kondisi faktual menunjukkan bahwa upaya itupun belum mampu mengatasi konflik yang terjadi di TNLL.

Claridge & O”Callaghan (1995); Fisher (1995); Nikijuluw (1999);

Borrini-Feyerabend et al. (2000); dan Alikodra (2004) berpendapat bahwa banyak

permasalahan yang perlu diselesaikan atas dasar kejelasan peran dan tanggung

jawab, sehingga perlu dibangun pengelolaan dengan menerapkan

co-management. Selajutnya keberhasilan co-management harus didukung oleh

komponen-komponen penting yakni: 1) partisipasi stakeholder, 2) pengakuan

terhadap hak lahan adat, 3) ada proses negosiasi, 4) penerapan sanksi adat, 5)

batas teritori, 6) ada kejalasan hak dan tanggung jawab dari stakeholder, serta 7)

penelitian ini akan mengkaji pula kepentingan dari stakeholder kaitannya dengan konflik yang terjadi di kawasan taman nasional. Untuk menentukan faktor kunci

keberhasilan pengembangan co-management TNLL dilakukan analisis prospektif

( rdjomidjoyo 4 . Secara skematis kerangka pemikiran penelitian disajikan

pada Gambar 1.

.

pentingan stakeholder

- Konflik Kepenting-an

-Degradasi

sumber- daya alam

CO-MANAGEMENT:

Stakeholder, pengakuan terhadap hak lahan adat, negosiasi, penerapan sanksi adat, batas teritori, kejelasan hak dan tanggungjawab, serta konsensus (diadaptasi dari: Claridge O” Callaghan 1995; Fisher 1995; Nikijuluw 1999; Borrini-Feyerabend 2000;

Alikodra 2004)

1.3. Rumusan Masalah

Pengelolaan TNLL belum mampu mengatasi berbagai masalah yang

timbul akibat konflik kepentingan berbagai stakeholder. Fokus dari pertanyaan

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepentingan stakeholder terkait dengan konflik yang terjadi di kawasan TNLL

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan TNLL

3. Bagaimana penerapan prinsip co-management dalam pengelolaan TNLL

saat ini

4. Faktor-faktor kunci yang mana, penentu keberhasilan pengembangan

co-management dalam pengelolaan TNLL.

5. Konsep co-management yang bagaimana untuk pengelolaan TNLL.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kepentingan stakeholder dalam kaitannya dengan konflik yang

terjadi di taman nasional

2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan taman nasional

3. Menganalisis penerapan prinsip co-management dalam pengelolaan TNLL

saat ini (existing condition)

4. Menganalisis faktor kunci penentu keberhasilan co-management dalam

pengelolaan TNLL.

5. Merumuskan konsep co-management untuk pengelolaan taman nasional

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pola co-management

sebagai salah satu pola pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang sustainable

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah (BTNLL), tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi

3. Keterlibatan multistakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi

1.6. Novelty (Kebaruan)

Co-management dikenal sebagai suatu bentuk pengelolaan sumberdaya

alam yang diharapkan dapat mengakomodir semua kepentingan stakeholder.

Berkaitan dengan itu kebaharuan (novelty) dari penelitian ini adalah menemukan

faktor kunci yang paling kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan

co-management, dan menghasilkan konsep co-management untuk penyelesaian konflik dalam pengelolaan TNLL yang akhirnya diharapkan kelestarian taman nasional dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan taman

nasional dapat tercapai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. u

!

"

# #$

$

, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan sumberdaya yang bernilai

ekonomi dari kawasan taman nasional.%

! "

&'()

* + ,

* +

- ,

, " Fokus dari

, * tersebut, adalah pembangunan

berkelanjutan

(Soemarwoto 2004)"

P

#

"

harus ! $ $ - "

sumberdaya alam yang berkelanjutan dibutuhkan sinergi yang baik antara fungsi

ekonomi, ekologi, dan sosial (Hanna et al. 1995; Sardjono 2004; Bohensky

2005). Sejalan dengan konsep kelestarian atau keberlanjutan, Suhendang (2004)

mengemukakan bahwa konsep pengelolaan sumberdaya hutan yang sustainable

mensyaratkan perlunya diperoleh manfaat terhadap fungsi-fungsi ekonomis (produksi), ekologis (lingkungan), dan sosial dari sumberdaya hutan secara optimal dan lestari.

K

mengalami ! "

" #

$

$ $ - $ "

, *&'('

*

$

$ $ ! - #

" ! *&'(.

-"

/ *&'')

$ 0 $

$ $

" + $

"

1 1! l *&'' #

" 2 !

pendapatan

#

" 2 #

$ #

"

3 #

$

1 *&''4

5 ! # $ !

$ ! * " 1

*

! "

#

*

#

"

2.2. Taman Nasional

MacKinnon et.al (1993) mengemukakan bahwa taman nasional adalah

kawasan pelestarian alam yang luas, relatif tidak terganggu, mempunyai nilai alam yang spesifik dengan kepentingan pelestarian tinggi, potensi objek rekreasi yang besar, mudah dicapai dan mempunyai manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut. Sementara IUCN (1994) merumuskan bahwa taman nasional adalah areal yang cukup luas, dimana ada satu atau beberapa ekosistem tidak berubah oleh kegiatan eksploitasi atau pemilikan lahan spesies flora dan fauna, kondisi geomorfologi dan kondisi habitatnya memiliki nilai landskape alam dengan keindahan tinggi.

Fungsi pokok taman nasional adalah: 1) sebagai kawasan perlindungan; 2) sebagai kawasan untuk mempertahankan keragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan 3) sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

P $ 6

" 6

6 $ zona pemanfaatan, dan 6 zona lainnya yang

ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelestarian sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya" 6 !

. Setiap kegiatan

atau aktivitas makhluk hidup pada 6 "

6 , ! !

$ $

" 6 # $

$ $ $

atau (PP No.68 tahun 1998 tentang Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)"

,

! "

-"

2

pisahkan daerah " Daerah

penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan (PP No. 68 tahun 1998)

2 *&''( pula daerah

0 $ $

0 " daerah

# " +aerah

#

"

1 ! *&''4 daerah

#

# " Daerah

5 1

! $ ! 72

$ !

7 3

$ $ $ $

0 7 4 0

#7 5

7 6

-0

7 7

0 .

1 ! *&''4 mengemukakan pula bahwa dasar umum yang digunakan dalam penetapan suatu kawasan sebagai taman nasional adalah: 1) karakteristik atau keunikan ekosistem, 2) mempunyai keanekaragaman spesies atau spesies khusus yang “bernilai”, 3) mempunyai landskap dengan ciri geofisik atau estetika yang “bernilai”, 4) mempunyai fungsi perlindungan hidrologi (tanah, air, iklim), 5) mempunyai sarana untuk rekreasi alam atau kegiatan wisata dan 6) mempunyai tempat peninggalan budaya yang tinggi diantaranya: candi, batuan megalit, dan rumah adat. Kemudian di dalam PP No. 68 tahun 1998 tentang KSA KPA pada Pasal 31 dikatakan bahwa suatu kawasan ditunjuk sebagai suatu kawasan taman nasional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

2) memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; dan

5) merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

+ * 8

9 32+-9 # : 0

: ;

! * ! $ ! $ ! $

! $ ! "

Persoalan penting yang perlu diketahui menyangkut daerah penyangga adalah berimpitnya batas TNLL dengan halaman rumah penduduk pada beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan TNLL sehingga penetapan daerah penyangga pada wilayah tersebut dibutuhkan fleksibilitas posisi atau situasi daerah penyangga relatif terhadap kawasan konservasi (Ebregt dan Greve 2000).

2.3. Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang lebih menitikberatkan

pada aspek ekologi semata, tanpa memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya menghasilkan kebijakan pengelolaan kawasan

konservasi yang salah arah (misleading policy). Hal ini disebabkan karena

pengelolaan kawasan konservasi yang sentralistik dengan perencanaan dan

keputusan-keputusan yang bersifat topdown akibatnya nilai dan kepentingan dari

pengelolaan kawasan konservasi tidak searah dengan nilai dan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Implikasi dari kondisi ini adalah terjadinya ketidakstabilan yang ditandai dengan terjadinya konflik kepentingan

antara pengelola kawasan dengan stakeholder lainnya terutama

Fisher et al. (2001) mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang satu sama lain tidak sejalan. Dikemukakan pula bahwa konflik timbul karena adanya kesenjangan status sosial, akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya, kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.

Berkaitan dengan itu, Priscoli (1997) membedakan lima penyebab utama terjadinya konflik, yakni: 1) data, 2) kepentingan, 3) nilai, 4) hubungan, dan 5) struktural. Konflik akibat data disebabkan oleh keterbatasan informasi, informasi yang keliru, interpretasi yang berbeda serta perbedaan pandangan terhadap data. Konflik kepentingan terjadi karena adanya kepentingan atau kebutuhan yang saling bertentangan atau tidak cocok diantara pihak-pihak yang bertikai. Konflik nilai terjadi karena adanya penggunaan kriteria yang berbeda untuk hasil (outcome) yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, kepercayaan agama, pandangan hidup, dan gaya hidup. Sementara itu, konflik bisa juga karena hubungan-hubungan yang tidak harmonis, biasanya menyangkut emosi yang kuat, komunikasi yang mandeg, dan prilaku negatif yang terus berulang. Konflik

struktural berkaitan dengan bagaimana sesuatu yang di set-up, batasan peran,

kendala waktu dan ruang, serta ketimpangan dalam kekuatan/kekuasaan atau kontrol terhadap sumberdaya.

Winardi (1994), membedakan tiga wujud konflik, yakni konflik bersifat tertutup (latent), mencuat (emerging) atau terbuka (manifest). Konflik laten dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, atau belum terangkat ke puncak-puncak kutub konflik. Seringkali salah satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Konflik terbuka merupakan konflik dimana pihak-pihak terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah memulai untuk bernegosiasi, mungkin pula telah mencapai jalan buntu.

kepentingan, dan 5) perbedaan akuan hak kepemilikan. Kemudian Fuad dan Maskanah (2000) berpendapat bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumberdaya. Fuad dan Maskanah (2000) menyatakan pula bahwa akhir-akhir ini wujud konflik sumberdaya alam telah menjadi konflik yang mencuat, tumpang tindihnya kepentingan pada suatu wilayah hutan yang sama pada akhirnya menimbulkan konflik yang tidak terhindarkan.

Terkait dengan konflik, maka konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat ditandai dengan sifat benci, saling tidak percaya (mistrust), dan terjadinya hambatan-hambatan psikologis dan komunikasi

diantara mereka (miscommunication each others). Konflik yang tidak segera

ditangani akan mencuat dan akhirnya akan menjadi konflik terbuka (open

conflict). Konflik ini ditandai dengan terjadinya benturan-benturan fisik, pengambilalihan otoritas kawasan yang disertai dengan ”pencurian” dan bahkan ”penjarahan” besar-besaran terhadap sumberdaya yang ada di dalam kawasan.

Salah satu aspek penting dalam menganalisis dinamika konflik adalah

perbedaan kekuatan (power) yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Kekuatan yang dimiliki pihak pengelola kawasan konservasi dalam mempertahankan kawasannya karena adanya topangan legal, dukungan dari pihak-pihak keamanan, dukungan dana, serta tingkat pendidikan. Sementara itu, masyarakat setempat biasanya mengandalkan pada alasan kesejarahan, kedekatan sumberdaya kawasan dengan mereka, dukungan dari pihak-pihak luar yang peduli dengan kehidupan masyarakat.

Wilardjo dan Budi (2000) mengemukakan bahwa perubahan dan pergeseran kekuatan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik akan berpengaruh terhadap intensitas konflik. Salah satu faktor eksternal yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dan pergeseran kekuatan antara pihak-pihak yang berkonflik karena adanya perubahan iklim sosial, ekonomi, dan politik (reformasi). Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, keberanian komunitas lokal dalam melakukan penjarahan massal atas sumberdaya di dalam kawasan merupakan indikasi

melemahnya power yang dimiliki oleh pihak pengelola kawasan, akhirnya memicu intensitas terjadinya konflik pengelolaan kawasan.

2.4. Teori Co-management

, -: * $

-stakeholder

$ netapkan

! # $

. Stakeholder adalah mereka

yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan.

9 0 < &''.

- $

$

$

-#

*3 9 &'') "

* 4 #

-"

-"Pengembangan konsep kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya alam, memiliki

peran dan fungsi yang jelas antara masing-masing pihak. Co-management dalam

pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang kegiatannya didasarkan pada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Co-management tidak saja dilihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah

dengan masyarakat, namun lebih luas lagi pada lingkup stakeholders dalam

pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan bersama.

Selanjutnya Claridge dan O’Callaghan (1995) mengemukakan bahwa

co-management adalah partisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai keterkaitan atau kepentingan dengan sumberdaya tersebut. Dikemukakan pula bahwa ada

1) Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan rencana yang dipahami dan disetujui oleh semua pihak;

2) Tujuan sosial, budaya, dan ekonomi merupakan bagian yang terintegrasi

dari strategi pengelolaan; dan

3) Keberlanjutan pengelolaan sumberdaya merupakan tujuan utama.

Berkaitan dengan itu Borrini-Feyerabend et al. (2000) mengemukakan

bahwa co-management memiliki pula prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Mengakui perbedaan nilai, kepentingan dan kepedulian para pihak yang

terlibat dalam mengelola wilayah atau kesatuan sumberdaya alam, baik di luar maupun di dalam komunitas lokal;

2) Terbuka bagi berbagai model hak pengelolaan sumberdaya alam selain

pengelolaan yang secara legal telah ada dimiliki oleh pemerintah atau pihak yang berkepentingan;

3) Mengusahakan terciptanya transparansi dan kesetaraan dalam

pengelolaan sumberdaya alam;

4) Memperkenankan masyarakat sipil untuk mendapatkan peranan dan

tanggungjawab yang lebih nyata;

5) Mendayagunakan dengan saling memperkuat kapasitas dan keunggulan

komparatif dari berbagai aktor yang terlibat;

6) Lebih menghargai dan mementingkan proses ketimbang hasil produk fisik

jangka pendek; dan

7) Memetik pelajaran melalui kaji ulang secara terus menerus dan

memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam;

Co-management adalah suatu kesepakatan dimana tanggung jawab

pengelolaan sumberdaya dibagi antara pemerintah di satu sisi dan stakeholders

di sisi lain dengan tujuan untuk menjaga integritas ekologi sumberdaya alam (National Round Table on the Environment and the Economy = NRTEE 1999).

Selanjutnya Sen dan Nielsen (1996) mengajukan lima tahapan co-management yakni:

1) Instruktif; pada tipe co-management ini hampir sama dengan pengelolaan oleh

pemerintah. Perbedaannya sedikit sekali yakni adanya sedikit dialog antara pemerintah dan masyarakat akan tetapi proses dialog yang terjadi bisa dipandang sebagai suatu instruksi karena pemerintah lebih dominan perannya, dimana pemerintah menginformasikan kepada masyarakat

rumusan-rumusan pengelolaan sumberdaya alam yang pemerintah

rencanakan untuk dilaksanakan;

2) konsultatif; pada tipe ini ada mekanisme yang mengatur sehingga pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat, hanya saja sekalipun masyarakat bisa memberikan berbagai masukan kepada pemerintah, keputusan bahwa apakah masukan itu harus digunakan tergantung sepenuhnya pada pemerintah, atau dengan kata lain pemerintahlah yang berperan dalam merumuskan pengelolaan sumberdaya alam;

3) kooperatif; tipe ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada posisi yang sama; dengan demikian semua tahapan manajemen sejak pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan pemantauan

institusi co-management menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Pada

bentuk ini masyarakat dan pemerintah adalah mitra yang sama kedudukannya;

4) pendampingan atau advokasi; pada bentuk ini, peran masyarakat cenderung lebih besar dari peran pemerintah. Masyarakat memberi masukan kepada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Masyarakat dapat pula mengajukan usul rancangan keputusan yang hanya tinggal dilegalisir oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengambil keputusan resmi berdasarkan usulan atau inisiatif masyarakat. Pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi masyarakat atau memberikan advokasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan oleh mereka; dan

5) informatif; pada bentuk ini, peran pemerintah makin berkurang dan di sisi lain

peran masyarakat lebih besar dibandingkan dengan empat bentuk

sumberdaya alam, mulai dari pengumpulan data, perumusan kebijakan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Hasil kerjasama tersebut dilaporkan atau diinformasikan oleh delegasi

pemerintah kepada pemerintah. Dari kelima kategori co-management tersebut

disajikan pada Gambar 2.

Fisher (1995) menekankan pula bahwa konsep dasar dari

co-management yang berkaitan dengan sektor kehutanan adalah tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan hutan antara pihak pengelola dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan dalam hal pengelolaan dan perlindungan, sebagai imbalannya, masyarakat lokal mempunyai akses untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan, dan memperoleh keuntungan dengan

peningkatan pendapatan. Penyederhanaan dari definisi co-management oleh

Fisher dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2 Tahapan dari Co-management (Sen & Nielsen1996; Pomeroy 2001).

Nationa

Gambar 3 Prinsip Dasar dari Co-management (Fisher 1995).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan maka dapat

diartikan bahwa pengelolaan dengan pola co-management untuk kawasan

!

konservasi adalah kemitraan di antara berbagai pihak yang berkepentingan yang menyetujui berbagi fungsi, wewenang dan tanggung-jawab dalam pengelolaan

suatu kawasan konservasi. Co-management berbeda dengan pengelolaan

partisipatori lainnya atau dengan pengelolaan berbasis masyarakat

(community-based resources management), karena menuntut adanya kesadaran dan

distribusi tanggung-jawab pemerintah secara formal (Borrini-Feyerabend et al.

2000). Dalam konteks ini, konsultasi masyarakat dan perencanaan partisipatori

ditujukan untuk menetapkan bentuk-bentuk peranserta yang lebih tahan lama, terukur dan setara dengan melibatkan seluruh kelompok yang berkepentingan

terkait dan sah (legitimate) dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya alam.

Co-management atau pengelolaan kolaboratif (collaborative mana-gement), disebut juga sebagai pengelolaan kooperatif (cooperative management), round-table management, share management, pengelolaan

bersama (joint management) atau pengelolaan multi-pihak (multistakeholder

management). Co-management telah diterapkan dalam bidang perikanan,taman nasional, kawasan dilindungi (protected area), kehutanan, satwa liar (wildlife),

lokasipengembalaan, dan sumberdaya air (Conley & Moote 2001).

Co-management dalam mengelola kawasan konservasi di Indonesia memang diperlukan, karena menyangkut kompleksnya sub-sistem ekologi, budaya, ekonomi dan politik dengan keterkaitan berbagai isu dan keterlibatan

banyak kelompok kepentingan dalam masing-masing subsistemnya. Co-

management menjadi penting ketika tidak adanya kesepakatan yang dapat dibangun secara sederhana dan universal untuk mendapatkan solusi terbaik dari konflik yang terjadi. Kerjasama dari seluruh stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi akan meringankan beban biaya yang dibutuhkan karena para pihak yang terkait akan saling bahu membahu menyumbangkan sumberdaya yang dimilikinya berupa pengetahuan, tenaga, informasi maupun finansial.

Transformasi pola pengelolaan sumberdaya alam oleh negara, swasta, dan kemudian kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal agaknya merupakan tuntutan universal, yang berlaku bukan cuma di Indonesia. Di India telah terjadi empat tahap evolusi pola pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan, dari kolonialisme, komersialisme, konservasi, dan sekarang kolaborasi, sementara di Nepal terjadi tiga tahap evolusi yakni privatisasi, nasionalisasi, dan

negara bagian Amerika Serikat tempat asal muasal pengelolaan eksklusif

kawasan konservasi yang mulai bergeser menuju co-management. Peranserta

masyarakat yang meluas dan tidak sekedar simbolik ternyata menunjukkan hasil

yang baik dimana produktifitas tercapai tanpa menyampingkan kepentingan

kelestarian lingkungan dan eksistensi masyarakat lokal. Pemerintah di Negara India dan Nepal, berkeyakinan bahwa masyarakat lokal berkemampuan, memiliki pengetahuan, dan kearifan yang handal untuk mengelola sumberdaya alam secara produktif dan lestari. Kolaborasi dengan masyarakat lokal merupakan kebutuhan dan keharusan, karena tujuan produksi dan pelestarian dapat dicapai secara lebih efektif dan pada saat yang sama tercipta suatu mekanisme resolusi

konflik yang interaktif dan dialogis (Means et al. 2002).

Beberapa contoh co-management yang telah berhasil dilaksanakan

dalam pengelolaan taman nasional ( Merrill dan Effendi 2001) diantaranya adalah:

1. Co-management di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara yang wadahnya dikenal dengan DPTNB (Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken). Salah satu hasil rumusannya adalah penentuan tarif masuk TN Bunaken dan pendistribusian hasil pungutan tarif masuk tersebut yang diperkirakan sekitar Rp750 juta per tahun. Pendistribusian tersebut yakni: 5% untuk dana pembangunan propinsi, 5% untuk pembiayaan pembangunan daerah-kota, 5% untuk pusat yang diperuntukkan untuk pembangunan KSDA dan ekosistemnya melalui Dephut cq. Ditjen PKA), dan 85% untuk dana pendukung pengelolaan TN Bunaken.

2. Co-management di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur yang dikenal dengan Mitra Kutai, berhasil memberikan kontribusi bantuan keuangan bagi pengelolaan TN Kutai melalui rencana kerja tahunan senilai US$ 100.000 – US$150.000 per tahun.

pengelolaan yang spesifik seperti pengaturan peruntukan (zoning).

-9 .

Gagasan dasar dari Acheson (1989) dapat dijadikan acuan mengapa

pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pengelolaan yang

bergotongroyong. Menurut Acheson konsep pengelolaan sumberdaya publik, seperti halnya kawasan konservasi menunjukkan kombinasi derajat intensitas keterlibatan pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain serta dampak yang ditimbulkan.

Atas dasar kombinasi tersebut, dihasilkan 4 alternatif pola pengelolaan sumberdaya alam sebagai berikut:

Pertama, apabila masyarakat lokal dan pemerintah bersama-sama tidak melakukan kontrol secara intensif terhadap pengelolaan sumberdaya, akan menjadikan sumber daya tersebut didayagunakan secara terbuka sebagaimana

halnya suatu sumberdaya terbuka (open access). Dalam pola pengelolaan yang

tidak jelas pengelolanya justru akan mengundang terjadinya the tragedy of the

common yang berujung pada pemusnahan sumberdaya tersebut, karena adanya pemanfaatan yang berlebihan oleh manusia melampaui daya dukung. Kedua, apabila pemerintah melakukan kontrol mutlak terhadap pengelolaan sumberdaya, maka akan menghasilkan pola pengelolaan berbasis pemerintah (state-based management). Pola inilah yang selama ini berlangsung di Indonesia. Dalam pola ini, peranan masyarakat dikesampingan, kalau pun ada hanya bersifat simbolik dan dengan demikian masyarakat kehilangan rasa

memiliki dan rasa bertanggung-jawab. Padahal masyarakat juga mempunyai

kapasitas tertentu dalam mengelola sumberdaya. Karena itu, masyarakat merasa tidak mempunyai kepentingan membantu pemerintah melakukan upaya-upaya pemeliharaan sumberdaya dan disamping itu pemerintah juga mempunyai keterbatasan kapasitas mengelola. Pada akhirnya, pola ini akan terjebak pada pola pertama.

Ketiga, apabila masyarakat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumberdaya, maka akan menghasilkan pola pengelolaan berbasis

masyarakat (community-based management). Masyarakat itu sendiri sebenarnya

masyarakat lain di luar teritorialnya. Jika intensitas gangguan itu meningkat, masyarakat pengguna tidak mampu lagi menanggulanginya secara berdikari serta ditambah dengan tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah dan pada

akhirnya pola ini pun akan kembali terperangkap pada pola pertama.

Keempat, apabila kontrol pemerintah dan masyarakat itu sangat besar dan dalam posisi yang setara dan seimbang dalam proses pengambilan keputusan,

maka akan menghasilkan pola pengelolaan kolaboratif atau co-management.

Secara empirik, inilah pola pengelolaan yang ideal. Co-management merupakan

pilihan pola pengelolaan kawasan konservasi yang paling masuk akal. Pilihan ini akan menciptakan perimbangan kontrol masyarakat dan pemerintah terhadap sumberdaya kawasan konservasi, yang memungkinkan kawasan konservasi tidak terdegradasikan menjadi suatu sumberdaya terbuka.

Borrini-Feyerabend et al. (2000) secara gamblang memberikaan

argumentasi mengapa co-management penting dilaksanakan: 1) Pengelolaan

yang efektif memerlukan adanya pengetahuan, kemampuan, sumberdaya dan keunggulan komparatif dari berbagai pihak yang berkepentingan dan hanya

melalui co-management hal tersebut dapat dipenuhi, 2) Kebutuhan kesetaraan,

keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Masyarakat

adalah pembayar pembangunan konservasi, sehingga wajar kalau

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, 3) Keinginan untuk mengakhiri konflik di antara para pihak berkepentingan tanpa adanya pihak yang dikalahkan dalam pengelolaan sumberdaya alam, 4) Interaksi antara masyarakat dan

lingkungan adalah bagian dari alam dan keanekaragaman hayati, sehingga

keduanya tidak dapat dipisahkan, 5) Seiring dengan tuntutan akan kemandirian daerah dalam mengurus dan mengelola sumberdaya alam mereka dalam semangat otonomi daerah dan desentralisasi, 6) Sebagai salah satu cara untuk mencapai pengelolaan yang profesional, mandiri dan bertanggungjawab pada publik, 7) Otoritas tunggal terbukti tidak efektif dalam mengelola kawasan

konservasi, khususnyadalam mengurangi kerusakan kawasan dan menggalang

dan melestarikan kawasan konservasi yang dapat dibangun dengan pola co-management.

Nikijuluw (1999) mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan utama

yang ingin dicapai dari setiap pelaku dalam pengelolaan sumberdaya melalui

co-management adalah pengelolaan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Tujuan utama tersebut menjadi lebih konkrit dan lebih nyata ukuran keberhasilannya bila dikaitkan dengan beberapa tujuan sekunder sebagai berikut:

1) Co-management merupakan suatu cara untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif

2) Co-management adalah mekanisme atau cara untuk mengurangi konflik antar masyarakat melalui proses demokrasi partisipatif

3) Co-management mempunyai tugas-tugas dalam hal perumusan kebijakan, estimasi potensi sumberdaya, penentuan hak-hak pemanfaatan, pengaturan cara-cara eksploitasi, pengaturan pasar, pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Berkaitan dengan itu ada beberapa karakteristik dari keberhasilan

co-management yakni (Claridge & O”Callaghan 1995; Alikodra 2004):

1) Keuntungan integrasi konservasi dan pembangunan diakui oleh

pemerintah dan stakeholders lain

2) Pemerintah mendukung dan memfasilitasi secara aktif ”involment”

masyarakat setempat dalam manajemen sumberdaya alam dan konservasi

3) Para pihak memberikan perhatian dan berpartisipasi secara penuh

4) = = * $ # $

> $

5) Para pihak mengerti secara penuh dan saling percaya, dan mempunyai peran yang jelas

6) Akar permasalahan dimengerti dan disetujui untuk ditindak lanjuti 7) Keuntungan yang jelas diantara para pihak

8) ! * $ $ .

The Worldwide Fund for Nature of Indonesia (WWF-Indonesia) telah

melakukan upaya konservasi dengan pendekatan co-management dan