JORDAN

Z U L K A R N A E N

k 22. 0972JURUSAN ILNIU-ILMU SOSlAL EKONOMI PERTANIAN FAKLDLTAS PERTAMIAN

ANALISIS PENAWARAN

DAN PERMINTAAN

JAGUNG

DI INDONESIA

.JORDAN ZULKARNAEN

A 22. 0972

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk iiie~riperoleli gelar

Sar.jatia Pertaiiiaii pada Fakultas Pertaiiiati

Institut Pertanjail Bogor

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PEIU'ANIAN

FAKULI'AS PEKMNIAN

INSTITUT I'ERTANIAN ROGOK

Bahwa s e s u n g g u h n y a k e m e r d e k a a n i t u a d a l a h h a k s e g a l a b a n g s a . Dan o l e h s e b a b i t u maka p e n j a j a h a n d i a t a s d u n i a h a r u s d i h a p u s k a n . K a r e n a t i d a k s e s u a i d e n g a n p e r i k e m a n u - s i a a n d a n p e r i k e a d i l a n

...

(Pembukaan Undang-Undanq D a s a r 1 9 4 5 R e p u b l i k I n d o n e s i a )

J O R D A N ZULKARNAEN. Analisis Penawaran dan Permintaan Jagunq di Indonesia. (Di bawah bimbingan SRI HARTOYO)

.

Setelah pencapaian swasembada beras maka Pemerintah telah menyadari perlu untuk mengembanqkan produksi tanaman pangan nonberas yaitu tanaman palawija. Hal ini pentinq di samping untuk mempertahankan swasembada juqa untuk mening- katkan sumbangan subsektor pangan terhadap pendapatan

nasional, lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan, serta sebagai sokoguru untuk pengembangan subsektor agroindutri yang berbasis pada komoditas tersebut.

Jagung merupakan salah satu tanaman palawija yanq terpenting. Ia juga merupakan tanaman pangan pokok sekali-

qus bahan pangan sekunder terutama pada daerah-daerah yang tidak teririgasi. Jagung juga merupakan sumber pakan bagi industri peternakan di Indonesia. Dalam perkembangannya jagung memiliki prospek yang cukup cerah terutama dalam pengembangan industri hilir.

samping itu beberapa faktor-faktor lainnya seperti implik- asi kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengembangan pangan khususnya palawija seperti Bimas Palawija menjadi

obyek analisis.

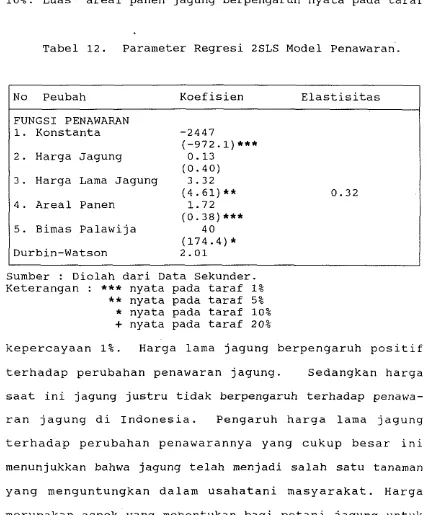

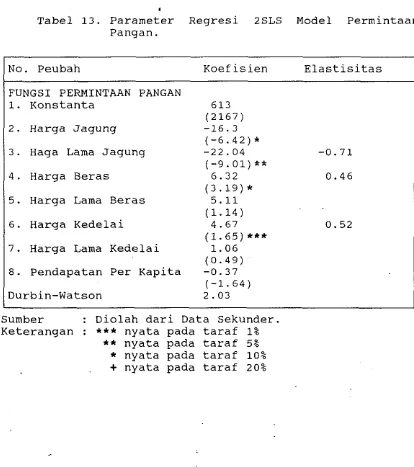

Hasil regresi dengan menggunakan metoda Derajat Terkecil Sederhana (Ordinary Least SquarelOLS) dan Derajat

Terkecil Dua Tahap (Two Stages Least Square/2SLS) menun- jukkan bahwa pendekatan 2SLS memberikan perilaku parameter yang konsisten dan tidak berbias.

Harga beda kala jagung berpengaruh positif nyata pada taraf 1%

-

5% baik pada areal, penawaran maupun permintaan jagung untuk konsumsi langsung atau pun untuk impor. Sedangkan harga jagung beda kala dalam persamaan permin- taan jagung untuk pakan tidak berpengaruh. Demikian pula harga beda kala beras berpengaruh positlf terhadap areal panen jagung serta permintaan jagung untuk bahan pangan.Kedua harga komoditas pangan ini memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan produksi dan pasar jagung di Indonesia. Pelaksanaan Bimas Palawija berpengaruh secara nyata pada taraf 10% terhadap penawaran jagung. Namun Bimas Palawija tidak berpengaruh terhadap luas areal panen

j agung.

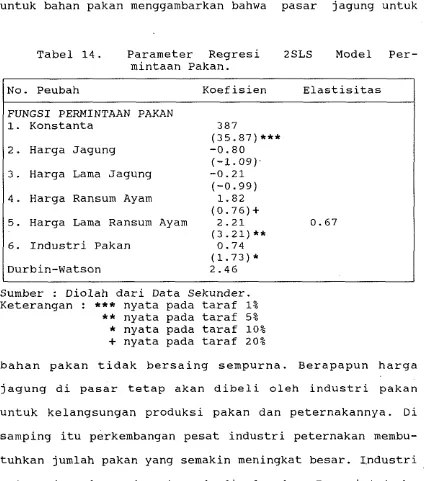

Perkembangan industri pakan ternyata berpengaruh terhadap peningkatan permintaan terhadap jagung. Ini merupakan suatu premis yang membuktikan bahwa agroindustri memiliki keunggulan di dalam peningkatan permintaan terha- dap komoditas pertanian. Pada gilirannya ha1 itu akan

diikuti dengan peningkatan produksi pertanian. Dengan sendiorinya maka secara riil kenyataan tersebut akan mampu untuk meninqkatkan kesejahteraan petani.

Dalam perkembangannya pelaksanaan kebijaksanaan Bimas

Palawija berimplikasi pada keberhasilan produksi jagung yang terus menerus meningkat. Peningkatan produksi jagung di Indonesia ternyata disamping disebabkan karena peninq- katan jumlah absolut areal panen jagung juga ternyata disebabkan karena peningkatan produktivitas jagung. Apabi- la kebijaksanaan bimas jagung merupakan proxi dari adanya unsur teknologi baik dalam benih unggul, budidaya, serta

Judul : ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN JAGUNG DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Jordan Zulkarnaen NRP : A 22.0972

Program Studi : Ekonomi ~ e r t a n i a n dan Sumberdaya

~ e n y e t u j u i , ~ e m b i m b i n g Akademik

IR. SRI HARTOYO, MS.

NIP 131 124 021

dmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian

FI*.

BUNASOR SANIMNIP 130 345 012

KATA PENGANTAR

Pertanian tanaman pangan merupakan kegiatan ekonomi raksasa yang diselengqarakan oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Keqiatan pertanian tanaman pangan merupakan usaha ekonomi sebagian besar rakyat pedesaan yang mempunyai tujuan mulia yaitu

untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indo-

nesia. Jadi swasembada beras merupakan puncak prestasi besar bagi Bangsa Indonesia.

Bagi Indonesia upaya untuk mempertahankan swasembada beras mendorong k e arah peningkatan produksi beras d a n tanaman pangan lainnya termasuk jagung. Namun selain daripada itu tanaman jagung merupakan tanaman pangan kedua

terpenting setelah beras bagi rakyat Indonesia.

RI

WAYAT

HIDUP

Penulis lahir di Kota Pahlawan, Surabaya, pada tang- gal 3 September 1966 sebagai putra kedua dari empat ber-

saudara dari Ayahanda (Alm.) Akhmad Gazali dan Ibunda Maria Magdalena Sri Wiyatmi.

Pada tahun 1979 penulis lulus Sekolah Dasar Negeri XV

Gatotan Surabaya. Penulis diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri I1 Surabaya serta pada tahun 1982 Penulis lulus. Selanjutnya Penulis diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri VI Surabaya dan lulus pada tahun 1985.

Tahun 1985 Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) sebagai mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB). Pada tahun 1987 penulis diterima dl Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis aktif bergerak dalam berbagai kegiatan kema-

hasiswaan baik di Himpunan' Mahasiswa Islam sejak tahun

UCAI'AN

TERIMA

KASIH

P e n u l i s menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Ir. Sri Hartoyo, MS. atas bimbingan dan saran-saran dalam penulisan Laporan Penelitian ini

~ e n u l i s juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Bunasor Sanim dan Ibu Ir. Jajah K. Wagiono, MEc. atas segala dorongannya dan bantuan yang diberikan kepada

penulis dalam berbagai kesempatan.

K e p a d a I b u Y u n i d a n I b u D i n a , s t a f C G P R T CENTRE/ESCAP, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya dalam memperoleh bahan literatur.

Ucapan terima kasih setulusnya penulis sampaikan bagi Ibu Fathma Effendy dan Bapak M Noor Effendy atas segala

doa dan dorongan moril bagi penulis.

Tidak lupa penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Dirdjowijoto atas dorongan moril dan materi dalam berbagai kesempatan. Penulis acapkali memperoleh koreksi dan bahan-bahan pe- mikiran baru dalam setiap kesempatan berdialog dengannya.

~ e n u l i s tidak ingin melewatkan untuk mengucapkan terima kasih setulusnya kepada terkasih Ida Agustina atas segala pengorbanannya yang tak kenal lelah membantu penu- lis d i dalam menyelesaikan pemrosesan data sampai pada

Akhirnya, terima kasih tak terhingga penulis sampai- k a n bagi Ibunda tercinta, Maria Magdalena Sri Wiyatmi yang

telah membesarkan dan membimbing penulis serta dengan tekun senantiasa mendorong penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Semoga tulisan ini menambah perbendaharaan penulisan tentang produksi dan konsumsi jagung dan pengembangan tanaman pangan di Indonesia.

D E N G A N I N 1 S A Y A M E N Y A T A K A N BAHWA S K R I P S I YANG S A Y A

T U L I S I N 1 M E R U P A K A N H A S I L K A R Y A S A Y A S E N D I R I S E R T A

B E L U M P E R N A H D I P U B L I K A S I K A N S E B A G A I K A R Y A T U L I S D I

L E M B A G A MANAPUN.

BOGOR, NOPEMBER 1992

YANG M E N Y A T A K A N

DAFTAR IS1

Halaman

RINGKASAN...

...

iLEMBAR PENGESAHAN

...

iiKATA PENGANTAR

...

iiiRIWAYAT HIDUP

...

ivUCAPAN TERIMA KASIH.

...

V PERNYATAAN...

viDAFTAR IS1

...

viiDAFTAR TABEL..

...

ixDAFTAR GAMBAR....

...

X...

BAB I. PENDAHULUAN 1 1. Latar belakang...

12. Masalah

...

83. Tujuan

...

8BAB I1 KERANGKA PEMIKIRAN

...

101. Tinjauan Teoritis

...

102. Tinjauan Studi Penawaran dan Permintaan Ja- gung di Indonesia..

...

18BAB I11 METODE PENELITIAN

...

222

.

Pengolahan Data...

22 3.

Model Analisis...

22...

4

.

Elastisitas 26...

BAB IV KONDISI UMUM JAGUNG DI INDONESIA 28

...

1

.

Perkembangan Luas Areal Panen 28...

2

.

Perkembangan Produktivitas 34 3.

Perkembangan Produksi...

37...

4

.

Pasca Panen 39...

5

.

Konsumsi dan Penggunaan Jagung 41 5.1. Konsumsi...

43...

5.2. Pakan Ternak 47

5.3. Industri

...

48...

5.4. Ekspor dan Impor 52

BAB V ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN JAGUNG DI

...

INDONESIA 54

1

.

Hasil Regresi...

54 2.

Analisis Ekonomi...

54...

2.1. Fungsi Respon Areal 55

....

2.2. Fungsi Penawaran Jagung di Indonesia 57 2.3. Fungsi Permintaan Jagung untuk Bahan

Makanan

...

G O 2.4. Fungsi Permintaan Jagung untuk BahanPakan

...

62...

3

.

Sifat Pasar dan Analisis Kebijaksanaan...

67...

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 69

1

.

Kesimpulan...

69 2.

Saran...

7 1DAFTAR PUSTAKA

...

7 3...

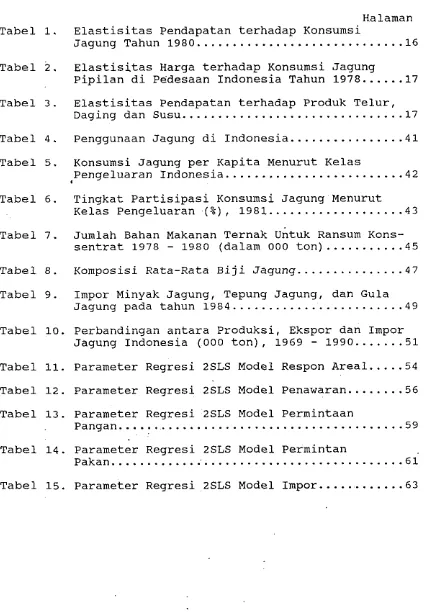

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1

.

Elastisitas Pendapatan terhadap KonsumsiJagung Tahun 1980

...

16 [image:16.527.50.481.104.716.2]Tabel 2

.

Elastisitas Harga terhadap Konsumsi Jagung...

Pipilan di Pedesaan Indonesia Tahun 1978 17

Tabel 3

.

Elastisitas Pendapatan terhadap Produk Telur. Daging dan Susu...

17...

Tabel 4

.

Penggunaan Jagung di Indonesia 41Tabel 5

.

Konsumsi Jagung per Kapita Menurut KelasPengeluaran Indonesia

...

4 2Tabel 6

.

Tingkat Partisipasi Konsumsi Jagung Menurut...

Kelas Pengeluaran ( % ) . 1981 43Tabel 7

.

Jumlah Bahan Makanan Ternak ~ k u k Ransum Kons-...

sentrat 1978 . 1980 (dalam 000 ton) 45Tabel 8

.

Komposisi Rata-Rata Biji Jaqung...

47Tabel 9

.

Impor Minyak Jagung. Tepung Jagung. dan Gula Jagung pada tahun 1984...

49Tabel 10

.

Perbandingan antara Produksi. Ekspor dan Impor...

Jagung Indonesia (000 ton). 1969-

1990 51Tabel 11

.

Parameter Regresi 2SLS Model Respon Areal...

54...

Tabel 12.

Parameter Regresi 2SLS Model Penawaran 56Tabel 13

.

Parameter Regresi 2SLS Model PermintaanPangan

...

59Tabel 14

.

Parameter Regresi 2SLS Model PermintanPakan

...

61DAFTAR

GAMBAR

Halaman Gambar 1. Faktor-Faktor yanq Mempenqaruhi Perqeseran

Kurva Penawaran Jagunq

...

12Gambar 2. Faktor-Faktor yanq Mempenqaruhi Perqeseran

Kurva Permintaan Jaqunq

...

13 Gambar 3. Baqan Alir Jaqunq Tahun 1981BAB

I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Salah satu tujuan penting pembangunan pertanian adalah tercapainya swasembada pangan. Kecukupan pangan

di Indonesia merupakan aspek yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Di samping itu sejarah telah memberi pelajaran bagi Bangsa Indonesia bahwa kekurangan pangan akan menimbulkan ketergantungan ekonomi pada bangsa lain serta akan menyebabkan kerawanan nasional.

Selama 25 tahun sejak kemerdekaan, pemerintah menca- nangkan peningkatan produksi pangan terutama beras.

Pencapaian swasembada beras bertujuan untuk menghemat devisa maupun mencegah ketergantungan impor (Baharsjah, Kasryno dan Darmawan. 1989). Beras merupakan komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Penawaran beras diperlakukan oleh Pemerintah sedemikian rupa sehingga beras merupakan isue politik yang sangat peka serta

strategis (Manwan dan Sawit. 1991).

teknologi Intensif ikasi Khusus (Insus) pada tahun 1984.

Insus telah berhasil meningkatkan produktivitas padi nasional serta melonjakkan produksi padi nasional sehingga Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Kemudian pada tahun 1 9 8 7 , sejak Insus dirasa mengalami gejala levelling off, pemerintah kembali menerapkan program Supra Insus-(Manwan et al. 1991). Menurut Manwan et a1

(1991) Supra Insus berhasil meningkatkan produktivitas

padi antara 6 sampai 8 ton per hektar pada musim hujan

serta 4 sampai 6 ton pada musim kering.

Tercapainya swasembada beras merupakan prestasi yang tidak pernah diduga sebelumnya terutama oleh para ahli luar negeri. Mears (1960) menyatakan pesimismenya, bahwa tercapainya swasembada beras di Indonesia sebagai ha1 yang sulit kecuali apabila ditemukannya teknologi "mu'jizat"

(Adjid. 1984).

Strategi pencapaian swasembada pangan yang hanya mengandalkan semata-mata pada peningkatan produksi beras saja akan menghadapi resiko yang sangat tinggi. Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 1991 telah menyebabkan penurunan produksi beras. Produksi beras turun dari 30 juta ton pada tahun 1989 menjadi 29.86 juta ton pada tahun

1991. Menurut laporan Menteri Muda Pertanian RI, Sjarifud-

din Baharsjah (1991) secara keseluruhan tercatat hampir

111,000 hektar tanaman padi puso (Warta Ekonomi. Oktober

Sulawesi Selatan ditaksir berkisar 2.4 trilyun rupiah.

Pemerintah mengantisipasi penurunan produksi ini dengan melakukan impor senilai US$ 8 0 0 , 0 0 0 atau senilai sekitar

Rp. 1,6 milyar. Nilai impor sebesar ini hanya untuk menu- tupi tingkat keamanan pangan dalam stok beras nasional

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, usaha peningkatan produksi beras masih terus digalakkan untuk dapat mempertahankan swasembada. Namun usaha terpenting untuk dapat melestarikan swasembada adalah dengan

diversifikasi pertanian. Diversifikasi yang dimaksud mengandung pengertian perlunya penganekaragaman serta peningkatan produksi pangan melalui peningkatan produksi

padi dan palawija serta penganekaragaman konsumsi. Usaha peningkatan produksi tersebut disamplng untuk memperta-

hankan swasembada juga sekaligus pentlng untuk memberikan sumbangan yang cukup besar pada pendapatan nasional dan kesempatan kerja khususnya bagi penduduk pedesaan. Pada tahun 1 9 8 9 subsektor pangan menyumbang sebesar 12.53% terhadap produk domestik bruto; sedangkan sektor pertanian secara keseluruhan memberikan sumbangan sebesar 2 0 . 5 9 %

terhadap produk domestik bruto (Sri Hartoyo, Limbong, Siregar, dan Oktaviani. 1 9 9 2 ) . Sedangkan sektor ini mampu melibatkan hampir sebesar 55% jumlah angkatan kerja Indonesia.

kebijaksanaan harga beras. Hubungan erat harga dan kon- sumsi antar komoditas pangan serta adanya kebutuhan akan

keragaman konsumsi pangan merupakan dasar bagi Pemerintah

untuk memeberikan perhatian dalam menerapkan kebijaksanaan pangan di Indonesia. Salah satu kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan non beras adalah penerapan Bimas Palawija.

Bimas Palawija merupakan paket teknologi produksi sekaligus paket kredit berupa input usaha yang diperuntuk- kan bagi petani yang menanam palawija. Paket ini dija- lankan sejak tahun 1973 hingga saat ini serta telah men- jangkau lebih dari 700,000 hektar areal panen tanaman palawija (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan).

Salah satu tanaman palawija terpenting sebagai bahan

pangan kedua setelah beras adalah jagung (Jauhari, Djulin dan Soejono. 1988). Dengan konsumsi per kapita di atas 90 kg pada tahun 1980, jagung adalah makanan pokok bagi kira- kira 17 juta dari 63 juta penduduk pedesaan yang tinggal di empat propinsi utama yang memproduksi komoditas ini :

Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi

ela at in,

Nusa Tenggd-ra Timur (Jauhari et d l . 1988).

Pada tahun 1980-1981 jagung menyumbang sebesar 10.4% .terhadap produk domestik bruto tanaman pangan. Akan-tetapi

- dalam periode 1982-1985 kontribusi jagung menurun menjadi

subsektor jagung terhadap produk domestik bruto tidak dapat diabaikan. Apabila dilihat dari dari sudut usahatani terlihat bahwa sumbangan subsektor jagung terhadap produk

domestik bruto, sebagaimana sektor pertanian pada umumnya, mengalami penurunan. Sebaliknya belum diketahui secara pasti berapa besar sumbangan sektor industri yang berbasis pada komoditas jagung. Proyeksi k e depan peranan jagung dalam perekonomian nasional akan terdiferensiasi ke dalam

berbagai sektor ekonomi d i s a m p i n g pada subsektor usahatani atau on farm business juga akan lebih besar pada subsektor hilir menyangkut industri pengolahannya. Pada gilirannya subsektor jasa, meliputi perdagangan dan perbankan akan dengan sendirinya tumbuh dengan pesat sejalan dengan pertumbuhan industri.

dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya pada tiap- tiap musim tanam.

Sejalan dengan ha1 tersebut ternyata pertumbuhan permintaan jagung memiliki laju yang semakin semakin meningkat (Sri Hartoyo et al. 1992). Laju konsumsi per

kapita mengalami fluktuasi yang tajam pula namun cenderung menurun dalam kurun waktu 1969-1990. Seiring dengan itu terjadi kenaikan permintaan untuk pakan dan industri. Akhirnya d a p a t disimpulkan bahwa p e n i n g k a t a n l a j u

permintaan jagung diakibatkan karena semakin berkembangnya industri ternak terutama ayam dan sapi.

Penggunaan jagung untuk pakan meningkat terus dengan

laju kenaikan lebih dari 10% per tahun. Apabila pada tahun

1975 jagung yang digunakan sebagai bahan pakan hanya 15%,

maka pada tahun 1 9 8 5 proporsinya telah mencapai 38%. Sebaliknya jagung yang digunakan untuk bahan pangan menurun dari 78% pada tahun 1975 menjadi 48% pada tahun

1985 (Kasryno et al. 1987)

Adanya dua kenyataan yang saling berlawanan ini menimbulkan masalah adanya kelebihan penawaran pada musim

Sejak tahun 1975 ekspor komoditas ini terus menurun, karena terus meningkatnya permintaan jagung di dalam

negeri. Di lain pihak, Indonesia juga mengimpor jagung sejak tahun 1973 sampai sekarang. Hal ini merupakan akibat dari tidak pastinya penawaranjagung nasional. Nilai impor jagung pada dekade Cerakhir ini semakin meningkat akibat dari membengkaknya kebutuhan jagung dalarn negeri untuk berbagai keperluan terutama industri pakan dan pangan

olahan.

Dengan demikian pengembangan usahatani tanaman jagung merupakan tantangan yang mendesak. Selain itu pengembangan produksi jagung dan palawija pada umumnya adalah bagian dari usaha diversifikasi untuk menuju struktur pertanian I n d o n e s i a y a n g lebih berimbang. Hal i n i mengandung pengertian bahwa peningkatan produksi jagung memiliki

prospek cerah dan permasalahan yang dihadapinya juga masih rumit.

dalam ruang lingkup pembangunan lintas sektoral pertanian dan industri serta jasa.

2 . M a s a l a h

Penelitian ini mencoba menganalisis aspek-aspek penawaran dan permintaan dalam pasar jagung nasional. Penelitian ini mencoba memecahkan masalah perkembangan gerak permintaan dan penawaran jagung dalam pasar jagung nasional serta aspek-aspek yang diduqa mempengaruhi.

Sehubungan dengan ha1 di atas muncul beberapa pertanyaan yang akan dicoba dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sejauhmana pengaruh peubah harga jagung, konsumsi per kapita jagung dan harga beras, terhadap permintaan

j agung?

2. Sejauhmana pengaruh perkembangan industri pakan ternak terhadap permintaan jagung?

3. Sejauhmana pengaruh perkembangan kebijaksanaan Pemerin- tah khususnya Bimas Palawija terhadap permintaan dan penawaran jagung di Indonesia?

3. T u j u a n

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perkembangan areal panen jagung yang dipengaruhi oleh perkembangan harga beberapa tanaman

2. Melihat pengaruh perkembangan industri terutama pakan terhadap permintaan dan penawaran jagung Indonesia.

3. Menduga elastisitas penawaran dan permintaan jagung di Indonesia.

4. Melihat pengaruh kebijaksanaan Pemerintah terhadap perkembangan permintaan dan penawaran dalam pasar jagung terutama menyangkut penyebaran teknologi benih

berhasil panen tinggi dan penggunaannya dalam usahatani serta pelaksanaan paket-paket kredit dan pelaksanaan sistem hamparan dalam usahatani jagung melalui BIMAS

Palawija.

5. Menganalisis perkembangan impor jagung serta pengaruh- nya terhadap penawaran dan permintaan jagung di Indone-

BAB I1

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan ~eoritis

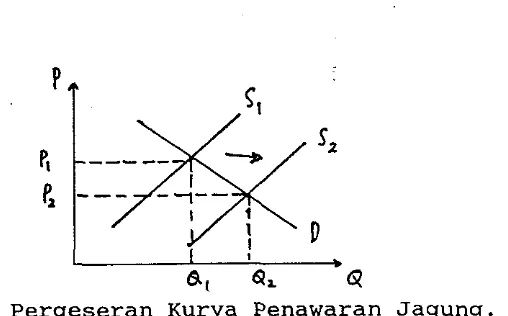

Penawaran dan permintaan suatu komoditas merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh berbagai peubah yang menentukan dalam pasar. Secara grafis maka kedua fungsi

tersebut digambarkan dalam bentuk kurva penawaran dan

kurva permintaan.

Menurut ~outsoyiannis (1976) bahwa di dalam pasar hubungan antara penawaran dan permintaan suatu komoditas selalu dipengaruhi oleh peubah-peubahnya secara simultan. Untuk mengukur secara riil keragaan penawaran dan permin-

taan komoditas maka di dalam pendekatan ekonometrika atau statistika ekonomi digunakan pendekatan simultan. Dalam pendekatan ini maka suatu fungsi mempunyai keterkaitan erat satu sama lain dengan fungsi lain.

Demikian pula di dalam mengukur keragaan pasar jagung di Indonesia, terdiri dari beberapa fungsi-fungsi yang

berpengaruh secara simultan. Keragaan penawaran dan per- mintaan jagung di Indonesia merupakan turunan dari neraca

di mana :

Qst : Jumlah jagung yang ditawarkan atau merupakan gamba- ran dari jumlah total produksi jagung di Indonesia.

Stnt : Jumlah stok bersih jagung

M t : Jumlah jagung yang diimpor.

Qdft : Jumlah jagung yang dikonsumsi langsung oleh manu- sia.

Qdlt : Jumlah jagung yang digunakan untuk pakan. Qdit : Jumlah jagung yang digunakan untuk industri.

Xt : Jumlah jagung yang diekspor.

Namun Timmer (1985) menekankan bahwa peranan industri jagung masih sangat kecil di Indonesia sehingga kebera- daannya dapat diabaikan. Demikian pula dengan stok jagung Indonesia relatif kecil karena Indonesia seringkali mengalami kekurangan atau defisit produksi jagung. Dengan demikian stok bersih jagung juga diabaikan di dalam neraca jagung di Indonesia. Model neraca jagung di Indonesia dapat ditulis sebagai berikut:

digunakan proksi kegiatan Bimas P.alawija. Jumlah jagung yang ditawarkan setelah terdapat Bimas Palawija diduga

lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Di samping itu jumlah jaqung yanq ditawarkan juga dipengaruhi oleh luas areaal panen, makin tinggi luas areal panen kama makin tinggi jumlah jagung yang ditawar-

kan. Sementaara itu luas areal panen jagung sendiri di- pengaruhi pula oleh harga jagung dan harga tanaman kom-

petitor. Apabila harga jagung meningkat mka luas areal panen diduga akan meningkat. Sebaliknya apabila harqa tanaman kompetitor meningkat maka luas areal panen jagung diduga akan mengalami penurunan.

Dalam kegiatan Bimas Palawi ja, petani diberikan insentif modal dan pelayanan penyuluhan pertanian serta jaminan harga jagung. Oleh karena itu dengan adanya Bimas

Palawija diduga akan menyebabkan petani yang menanam jagung menjadi lebih baanyak sehingga luas areal panen meningkat. Pengaruh beberapa faktor terhadap luas areal

sering disebut sebagai respon areal.

8 , 8,

9

Gambar 1. Pergeseran Kurva Penawaran Jagung.

Secara matematis pengaruh beberapa faktor terhadap jumlah jagung yang ditawarkan dapat ditulis sebagai beri-

kut :

Qst =

f

(Pjt, Pjt-l, At, DP) di mana:QSt : jumlah produksi jagung dalam negeri setelah diku rangi untuk benih dan susut pada tahun ke t.

Pjt : harga jagung dalam negeri tahun ke t.

pjt-l : harga jagung dalam negeri tahun ke t-1. At : luas areal panen jagung tahun ke t.

DP : peubah boneka pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam BrMAS Palawija.

sedangkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi luas areal panen jagung sendiri dapat ditulis dalam bentuk

fungsi respon areal sebagai berikut:

At =

f

(Pjt, Pjt-l, Pbt, Pbt-lr DP) di mana:At : luas areal panen jagung tahun ke t.

Pbt : harga beras (tanaman kompetitor) pada tahun ke t.

DP : peubah boneka pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam BIMAS Palawija.

Komponen lain dalam neraca pengadaan jagung di Indo-

nesia adalah impor. Jumlah jagung yang diimpor dipengaruhi oleh harga jagung dalam negeri, harga jagung impor serta nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah. Apabila harga jagung dalam negeri meningkat maka jumlah jagung yang diimpor akan meningkat pula. Sebaliknya apabi-

la harga jagung impor meningkat maka jumlah jagung yang diimpor akan mengalami penurunan. Apabila terjadi pening- katan nilai USD terhadap Rupiah maka harga impor yang dinyatakan dalam rupiah menjadi lebih mahal sehingga

jumlah jagung yang diimpor akan mengalami penurunan. Secara matematis jumlah jagung impor dapat dinyatakan sebagai berikut:

Mt =

f

(Pjt, pj - 1 P i , Pijt-l, ERt) di mana :Mt : jurnlah impor jagung pada tahun ke t. Pijt : harga jagung impor tahun ke t.

Pijt-l: harga jagung impor tahun ke t-1.

Ert : nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Seri-

kat.

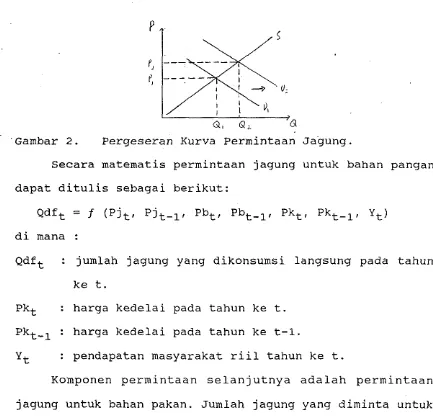

diminta mengalami penurunan dan sebaliknya. Sedangkan pengaruh harga pangan lainnya terhadap jumlah jagung yang diminta tergantung pada sifat komoditas pangan lain terse- but. Harga komoditas lain akan mempengaruhi jumlah jagung

yang diminta untuk bahan pangan. Apabila terjadi peningka- tan harga.pangan lain menyebabkan kenaikan jumlah jagung yang diminta, maka sifat komoditas pangan selain jagung tersebut adalah substitutif. Sebaliknya, komoditas pangan lain disebut bersifat komplementer apabila kenaikan harga

'

komoditas pangan lain tersebut akan menurunkan jumlah

jagung yang diminta. Dalam kurva permintaan, pengaruh ketiga faktor di atas ditunjukkan oleh pergerakan sepan- jang kurva

Pendapatan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap permintaan suatu komoditas. Jika komoditas tersebut meru- pakan komoditas normal maka kenaikan pendapatan dapat

Gambar 2. Pergeseran Kurva Permintaan Jagung.

Secara matematis permintaan jagung untuk bahan pangan dapat ditulis sebagai berikut:

~ d = f

f

~(Pjt, Pjt-l, pbt, ~ b ~ - ~ , pkt, ~ k ~ yt) - ~ , di mana :Qdft : jumlah jagung yang dikonsumsi langsung pada tahun ke t.

Pkt : harga kedelai pada tahun ke t.

Pkt-1 : harga kedelai pada tahun ke t-1.

Yt : pendapatan masyarakat riil tahun k e t

Komponen permintaan selanjutnya adalah permintaan jagung untuk bahan pakan. Jumlah jagung yang diminta untuk bahan pakan dipengaruhi oleh harga jagung, harga ransum ayam petelur serta jumlah absolut industri pakan. Apabila harga jagung meningkat diduga tidak akan berpengaruh bagi jumlah jagung yang diminta untuk bahan pakan. Hal ini

tidak akan berpenqaruh bagi industri pakan di dalam meng- konsumsi jaqung.

Harqa ransum ayam petelur diduga akan berpenqaruh

kuat terhadap jumlah jaqunq yang diminta untuk bahan pakan. Hampir 65% komponen pakan ayam petelur adalah berasal dari bahan jagunq. Di samping itu pertumbuhan produksi pakan ayam petelur meningkat tajam lima tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1987

Indonesia telah berhasil mengekspor hasil ternak berupa telur, baik telur tetas maupun telur untuk konsumsi manu-

sia. Pada tahun 1987 jumlah pakan ayam petelur yanq dihasilkan adalah sebesar 350,000 ton (Direktorat Jenderal Peternakan). Pada tahun 1990 jumlah pakan ayam petelur yanq dihasilkan sebesar 1,224,000 ton. Dengan demikian

maka diduqa apabila terjadi kenaikan harga pakan ayam petelur akan menyebabkan jumlah jagung yang diminta untuk bahan pakan akan meningkat. Selanjutnya jumlah absolut industri pakan apabila meningkat juga akan menyebabkan peningkatan jumlah jaqung yang diminta

Secara matematis hubunqan antara jumlah ;agung yanq diminta untuk bahan pakan denqan faktor-faktor yang mem- penqaruhinya dapat ditulis menjadi fungsi sebagai berikut:

Qdlt =

f

(Pjtr Pjt-lr Pftr Pft-lr Ift) di mana:Pf t : harga ransum ayam.petelur tahun ke t. Pft-l : harga ransum ayam petelur tahun ke t-1.

Ift : jumlah absolut industri pakan yang direpresentasi-

kan dengan jumlah usaha pakan tahun ke t.

2. Tinjauan Studi Penawaran dan Permintaan Jagung di Indonesia

Kuntjoro (1984) menyatakan bahwa elastisitas pendapatan agregat jagung untuk daerah pedesaan dan

'

perkotaan sebesar 0.1481, sedangkan elastisitas harga terhadap permintaan jagunq sebesar 0.3974. Elastisitas silang antara jagung dengan beras sebesar -0.2596 dan antara jagung dengan ubikayu sebesar -0.0368.

Hasil studi yang dilakukan oleh Falcon et a1 dalam Sudradjat (1987) menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan langsung jagung untuk konsumsi lanq- sung rendah, apabila tidak bisa dikatakan negatif. Ini menunjukkan bahwa jagung termasuk komoditas inferior. Tyes dan Rachman (1981)

dalam

Sudradjat (1987) memperoleh nilai elastisitas pendapatan terhadap permintaan jagung di Indonesia sebesar -0.13.Hasil studi yang dilakukan oleh Nyberg (1970) dalam

SUSENAS diperoleh elastisitas pendapatan untuk berbagai tipe jagung di pedesaan dan perkotaan seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Elastisitas Pendapatan Terhadap Konsumsi Jagung Tahun 1980.

No. Tipe Jagung Pedesaan Perkotaan

1. Jagung Pipilan -0.75

2. Jagung Muda 0.39 3. Jagung Kering dengan

Kulit -0.34

4. Tepung Jagung -0.53

tidak nyata tidak nyata

Sumber : Monteverde (1980)

dalam

Sudradjat (1987)~ a s i i pendugaan sebelumnya oleh Monteverde (1978)

mengenai elastisitas harga untuk jagung pipilan di Indone- sia di pedesaan Indonesia dengan empat klasifikasi penda- patan dari data SUSENAS ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Elastisitas Harga terhadap Konsumsi Jagung Pipilan di Pedesaan Indonesia Tahun 1978.

No. Kuartil Pendapatan Elastisitas Harga

1. Miskin .

2. Rendah

3. Menengah

4. Tinggi

Sumber : Monteverde (1978)

dalam

Sudradjat (1987).mengenai elastisitas pendapatan terhadap konsumsi.jagung untuk pakan ternak yang menghasilkan telur, daging dan susu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Elastisitas Pendapatan Terhadap Produk Telur, Daging dan Susu.

No. Produk Elastisitas Pendapatan

SUSENAS~ D G L S ~ WORLD B A N K I F A O ~

1. Telur Ayam 1.6 1.2 1.5 2. Daging Ayam 2.2 1.3 1.5 Daging ~ a b i 1.4 1.0 1.0

3. Susu Sapi

-

1.5-

Sumber : Dorosh (1985)

dalam

Sudradjat (1987) a) Monteverde (1980) dari data SUSENASb) Penaksiran Direktorat Jenderal Peternakan (Directorate Generale of Livestock/DLGS), 1984. c) FA01 World Bank, 1978.

Hasil studi Altemeier dan Bottema (1991) menunjukkan

bahwa dalam jangka pendek terhadap perubahan 1% harga harga kacang hijau terhadap respon areal tanaman jagung nyata sebesar -0.5205 di Jawa tidak berpengaruh nyata. Sedangkan perubahan harga jagung 1% terhadap respon areal tanaman jagung mempunyai nilai positif sebesar 0.7077 di Jawa serta 0.4696 di luar Jawa berpengauh nyata (Altemei- er. 1991).

1% perubahan harga jagung di wilayah ini akan diikuti oleh perubahan luas areal jagung sebesar 0.718%. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan (Regional 11) elastisitas harga

jagung terhadap respon areal berpengaruh nyata sebesar

0.174. Sedangkan di regional 111, yaitu wilayah Indonesia

Bagian Timur lainnya, elastisitas harga jagung terhadap respon areal jagung tidak berpengaruh nyata sebesar 0.070.

Nyberg (1975) menegaskan bahwa industri pengolahan jagung utama di Indonesia adalah untuk pakan, terutama

untuk unggas dan babi. Apabila industri pakan dalam negeri

ini berkembang, tampaknya disebabkan perkembangan industri pakan. Kasryno (1987) menyatakan bahwa penggunaan jagung

untuk industri pakan meningkat terus dengan laju kenaikan lebih dari 10% per tahun. Apabila pada tahun 1975 jagung yang digunakan sebagai bahan pakan hanya 15%, maka pada

BAB

I11

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Untuk dapat menduga fungsi penawaran dan permintaan dalam penelitian ini membutuhkan jenis data penawaran dan

permintaan yang bersifat sekunder. Seluruh data tersebut bersumber dari Biro Pusat Statistik.

2. Pengolahan Data

Data sekunder-diolah menjadi peubah-peubah dan ke-

mudian diolah kembali guna mendapatkan hasil pendugaan model-model permintaan dan penawaran jagung. Selanjutnya dimulaipengujian terhadap ada tidaknya autokorelasi, kolinearitas ganda, interpretasi koefisien estimasi param- eter serta nilai-nilai elastisitas. Pengolahan data ini menggunakan perangkat lunak Minitab 8.2 Release.

3. Model Analisis

Untuk menganalisis penawaran dan permintaan jagung digunakan model ekonometrika. Fungsi persamaan penawaran dan permintaan terdiri dari lima persamaan struktural, yaitu: (1) fungsi respon areal (2) fungsi penawaran

1. Fungsi Persamaan Areal.Respon:

At = uO

+

u1 Pjt+

u2 Pjt-l + u3 Pbt+

a4 PbtWl+

+

u5 ~p+

e at2. Fungsi Persamaan Penawaran:

Q S ~ = aO

+

a1 Pjt+

ff2 PjtTl + a 3 At + ff4 DP + e fft3. Fungsi Persamaan Permintaan untuk Konsumsi Langsung:

4. Fungsi Persamaan Permintaan untuk Makanan Ternak:

Qdlt = r O

+

r1 Pjt + r2 Pjt-l+

r 3 Pft+

r4 Pft-l+

+

r5 Ift+

e r t5. Fungsi Persamaan ImporfEkspor

Mt =

eo

+

el

Pjt +e2

Pjt-l+

e 3

Pijt+

e4

Pijt-l -t+

e5

ERt+

eet

6. Persamaan Identitas:

Qst + Mt = Qdft

+

Qdlt di mana:Q s ~ : jumlah produksi jagung dalam negeri setelah diku- rangi untuk benih dan susut pada tahun ke t dalam ribuan ton.

Qdft : jumlah jagung yang dikonsumsi langsung pada tahun

ke t dalam ribuan ton.

Qdlt : jumlah jagung yang digunakan sebagai pakan ternak

pada tahun ke t dalam ribuan ton.

Mt : jumlah impor jagung pada tahun ke t dalam ribuan ton.

Pjt : harga jagung dalam negeri tahun ke t setelah dide

flasi dengan indeks harga konsumen tahun dasar

I

1977/1978.

Pjt-l : harga jagung dalam negeri tahun k e t-1, setelah dideflasi dengan indeks harga konsumen tahun dasar 197711978.

Pbt : harga padi setelah dideflasi dengan indeks harga (GNP deflator tahun dasar 1973).

Pbt-l : harga beras pada tahun ke t-1, setelah dideflasi dengan indeks harga (GNP deflator tahun dasar 1973).

Pkt : harga kedelai setelah dideflasi dengan indeks harga konsumen tahun dasar 1977/1978.

Yt : pendapatan per kapita riil tahun ke t dalam milyar rupiah.

Pf t : harga riil pakan ternak ayam ras petelur tahun ke t

Pft-l : harga riil pakan ternak ayam ras petelur tahun ke t-1.

Pijt : harga jagung impor tahun ke t setelah dideflasi dengan indeks harga (konsumsi pemerintah deflator tahun dasar 1973).

,

Pijt-l: harga jagung impor tahun ke t-1, setelah dideflasi dengan indeks harga (konsumsi pemerintah deflator

tahun dasar 1973).

ERt : nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dalam ribuan rupiah.

DP : peubah boneka pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam BIMAS Palawija. 0 = sebelum BIMAS, 1 =

setelah BIMAS.

Dalam sistem persamaan simultan di atas terdapat 6

peubah endogen, yaitu penawaran jagung (Qst), impor jagung (Mt), permintaan jagung (Qdft), permintaan jagung untuk industri pakan (Qdlt), respon areal panen jagung (At) dan harga jagung (Pjt). Sedangkan jumlah peubah eksogen seba-

jumlah industri pakan (Ift), serta lima peubah beda kala pada harg jagung, harga beras, harga kedelai, harga pakan ayam petelur, dan harga impor jagung.

Untuk menduga koefisien persamaan tersebut dilakukan secara simultan dengan prosedur Derajat ~erkecil Dua Tahap atau two stage least square (2SLS) serta prosedur Derajat

Terkecil Sederhana atau Ordinary Least Square (OLS).

4 . Elastisitas

I

Elastisitas Penawaran.

Rumus elastisitas penawaran dalam penelitian ini adalah:

Elastisitas Permintaan untuk Konsumsi Elastisitas ini terdiri dari :

i. elastisitas harga

ii. elastisitas substitusi tanaman' pangan lainnya.

6Qdf Pi. e = - X -

v. elastisitas pendapatan

Elastisitas Permintaan Untuk Pakan

i. elastisitas harga

ii. elastisitas harga pakan

,

6Qdl Pf

e = - X -

BAB IV

KONDISI

UMUM

JAGUNG DI INDONESIA

1. Perkembangan Luas Areal Panen

Hasil studi Sri Hartoyo et a1 (1992) menunjukan bahwa perkembangan luas areal di tujuh provinsi utama penghasil

j agung, yakni Provinsi Jawa Timur

,

Jawa Tengah, Lampung,

Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sulawe- si Utara memiliki pola yang berbeda. Pada umumnya luas areal panen di wilayah tersebut sama-sama mengalami fluktuasi tajam (Sri Hartoyo et al. 1992). Jawa Timur sebagai provinsi terbesar penghasil jagung yang memberikan kontribusi hampir 7 5 % produksi nasional serta memiliki

luas areal panen paling luas ternyata mengalami fluktuasi yang tajam antar tahun. Perkembangan luas areal panen

-.

cenderung menunjukkan lambannya laju tahunan rata-rata dalam periode 1969-1990, yaitu sebesar 2.73%. Bahkan selama PELETA IV Jawa Timur mengalami penurunan luas areal panen antar tahunnya. Selama PELITA I Jawa Timur, sebagai-

mana provinsi utama lainnya seperti Jawa Tengah, Lampung Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, mengal- ami peningkatan luas areal panen cukup pesat, yakni sebe-

sar 6.39%. Selama PELITA I1 terdapat kecenderungan turun-

PELITA IV terulang lagi adanya penurunan luas areal panen (Sri Hartoyo et al. 1992).

Provinsi Jawa Tengah sebagai sentra produksi kedua, berlawanan secara asimetris dengan Jawa Timur, mengalami peningkatan luas areal panen sangat pesat selama PELITA I dengan laju tahunan rata-rata sebesar 13.06%. Meskipun

juga mengalami fluktuasi namun luas areal panen di Jawa Tengah selama PELITA I1 dan 111 meningkat dengan laju yang cenderung menunjukkan angka positif, yakni masing-masing sebesar 4.84% dan 13.42%. Namun, ternyata pada PELITA IV

mengalami penurunan luas areal panen dengan laju rata-rata masih positif yakni sebesar 2.91%.

Selama PELITA IV penurunan luas areal panen ini pada umumnya terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Untuk Sulawesi Selatan selama PELITA IV juga menajami penurunan luas dengan lajri sebesar

-0.75%. Namun tiga provinsi utama lainnya justru menunjuk-

kan peningkatan luas areal yang sangat tajam. Sumatera Utara mengalami peningkatan luas areal panen antar tahun-

nya selama PELITA IV dengan laju tahunan rata-rata sebe-

sar 20.99%, diikuti Lampung dengan laju sebesar 18.48% dan

Sulawesi Utara serta Nusa Tenggara Timur, masing-masing sebesar 8.28% dan 0.10%.

DKI Jakarta, justru semakin meningkat dengan laju yang cukup pesat. Namun apabila dilihat dari kontribusi secara keseluruhan wilayah tersebut masih sangat kecil, maka perkembangan luas areal panen diduga masih kecil bagi peningkatan.produksi jagung.

Secara keseluruhan di tingkat nasional, luas areal panen jagung mengalami fluktuasi yang tajam. Selama PELITA

I laju pertumbuhan luas areal panen sebesar 5.80%. Pada PELITA 11, I11 dan IV berturut-turut mengalami pasang surut dengan laju masing-masing sebesar 0.69%, 6.34% dan

1.06%. Dalam periode 1969-1990 rata-rata laju tahunan

sebesar 3.63% (Sri Hartoyo et al. 1 9 9 2 ) . Jadi laju pertumbuhan luas panen jagung nasional ternyata mengikuti

pola Jawa Timur.

Secara keseluruhan di tingkat nasional, laju pertum- buhan luas panen j'agung mengalami f luktuasi yang ta jam. Pada PELITA I tercapai 5.80%, kemudian turun sebesar 0.69%

pada PELITA 11. Pada PELITA I11 meningkat lagi sebesar

6.34%, lalu turun lagi menjadi 1.06% pada PELITA IV. Dalam

kurun waktu 1969-1990 laju pertumbuhan luas panen tanaman pangan di Indonesia sebesar 3.63% (Sri Hartoyo et al.

1992). Jadi laju pertumbuhan luas panen jagung nasional

mengikuti pola di Jawa serta beberapa provinsi utama lainnya yaitu Sulawesi Selatan dan Lampung.

program pemerintah dalam memindahkan penduduk dari Jawa ke pulau lainnya. Jagung seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pertanian bagi wilayah- wilayah transmigrasi ini, terutama pada tahun-tahun perta- ma setelah penempatan

.

Jagung berperan sebagai tanaman pangan subsisten sebelum tanaman tahunan telah matang dan menghasilkan uang tunai. Dalam kondisi terisolasi olehjarak dan jalan yang buruk, petani transmigran menghadapi kesulitan mengirim beberapa kelebihan panen jagung ke pasar (Mink, 1985).

Kuntjoro et a1 (1989) dalam studinya menyatakan bahwa

meningkatnya laju areal panen tanaman pangan termasuk jagung di luar Jawa berkaitan dengan peningkatan program transmigrasi yang selalu mengaitkannya dengan program produksi tanaman pangan, terutama pada tahun-tahun pertama baru menetap di 'daerah transmigrasi (Kuntjoro, Xusnadi dan Sayogyo. 1989).

potensi tumbuhnya tanaman musim kering pada lahan beririgasi, di mana sebelumnya penuh resiko dan dengan hasil yang rendah (Mink, 1985).

Namun kenyataannya meskipun penghasilan dari usahatani jagung inferior, ha1 ini tidak mengurangi areal

panen agregat jagung. Beberapa alasan yang berbeda pada masing-masing tanaman rival. Pendapatan yang lebih besar

d a r i komoditas ketela pohon merupakan hasil dari pengerjaan tanah yang lebih lama, dari sembilan sampai dua belas bulan atau setara dengan tiga kali panen jagung pada musim yang normal, Di lain pihak hasil bersih yang tinggi pada kacang tanah dan kedelai ternyata tidak mencerminkan resiko-resiko yang terhimpun dengan penanaman tanaman ini serta tidak pula mencerminkan tingkat frekuensi kegagalan yang cenderung tidak dihitung dalam rata-rata penerimaan bersih Survey Pertanian. Lagipula tanaman polong-polongan ini cenderung tidak tumbuh dengan baik pada tanah asam yang inferior di mana hasil jagung meskipun rendah namun stabil, namun masih dapat diharapkan. Jadi pendapatan bersih yang'relatif -rendah pada jagung tidak menjadi kekuatan menekan yang mengurangi area jagung (Mink, 1985). Nyberg (1975) sebelumnya juga berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan mengapa jagung tetap ditanam meskipun secara relatif tidak lebih menguntungkan di-

With the relative unprofitability of maize, it raises the question of why it is produced at all. There seem

to be several reasons..

.

One relates to the existingphysical conditions which determine what can be planted to utilize the land and fit into the cropping pattern (Nyberg, 1975)

Pemilihan tanaman dalam ekonomi subsisten lebih banyak didasari atas pertimbangan biaya terkecil daripada maksimisasi keuntunqan, dan jagung memenuhi pandangan ini (Nyberg, 1975). Alasan lain yang dikemukakan Nyberg sebagai berikut:

Another importan reason is that is it a subsistence crop grown for home consumption. Food self-sufficien- cy is a goal characteristic of subsistence farmers

(Nyberg, 1975)

.

Altemeier d a n Bottema ( 1 9 9 1 ) d a l a m s t u d i n y a

mengenai Aqricul tural Development in Indonesia : Price

Responses and Linkages in the Foodcrop Sector, 1968-1988;

an Outlook to 2000, menunjukkan bahwa luas areal penanaman

jagung mengalami fluktuasi tahunan yang tajam dalam

putaran lima tahunan (Altemeier dan Bottema. 1991). Hasil studinya menunj6kkan apabila terjadi kenaikan harga padi

irigasi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan nyata

areal penanaman jagung sebesar 0.13 persen di Jawa. Dalam jangka menengah parameter tersebut menunjukkan angka yang'

sama. Parameter luar Jawa tidak tersedia.

Altemeier et a1 (1991) melihat bahwa meskipun tidak

Pada dekade terakhir kebijaksanaan pasar jagung di ~ndonesia menjadi lebih bebas dan sebagai konsekuensinya harga pasar dunia telah mempengaruhi secara langsung pasar domestik untuk berkembang lebih luas. Hal ini pada dasar- nya menuntun ke arah penurunan harga riil jagung dalam jangka panjang dan demi kepentingan program swasembada beras. Tidak mengherankan, bahwa elastisitas harga jangka

menengah yang tinggi dan harga riil yang menurun memberi kesan bahwa deregulasi pasar jagung telah menyebabkan berkurangnya areal penanaman jagung d i Jawa dan beberapa tempat di luar Jawa (Altemeier et al. 1991).

Altemeier et a1 (1991) berpendapat bahwa berlanjutnya fluktuasi yang tajam dari tahun ke tahun areal panen jagung nyatanya tidak mudah dijelaskan dengan pergerakan harga. Fluktuasi areal panen jagung tidak mempunyai penga- ruh yang kuat pada harga domestik karena berlakunya perda- gangan bebas, di mana impor jagung secara relatif masih bebas. Seseorang akan cenderung menyimpulkan bahwa fluk- tuasi mencerminkan tanaman jagung berperan sebagai tanaman

,

pegangan dalam situasi intensitas penanaman yang maksimal.

2. Perkembangan Produktivitas

jagung mereka serta penguasaan teknik budidaya yang lebih

baik.

Produktivitas nasional meningkat dengan laju pertum- buhan tahunan yang cukup tinggi. Apabila pada tahun 1969

produksi per hektar baru mencapai 823 kilogram (kg) maka pada tahun 1990 produksi per hektarnya telah mencapai

1,866 kg (Mink. 1985). Pada umumnya penggunaan teknologi

serta input pada masa-masa awal periode tersebut masih sangat rendah dalam usahatani jagung. Hal ini merupakan akibat dari kondisi usahatani jagung yang tidak lebih menguntungkan dibanding dengan usahatani tanaman palawija lainnya. Di samping itu dalam usahatani jagung petani lebih cenderung untuk meminimisasi biaya karena jagung

dianggap memiliki kemampuan yang baik sekalipun diusahakan dengan sedikit input serta sebagai tanaman cadangan pangan yang memiliki resiko paling rendah (Nyberg. 1975). Namun dalam perkembangnnya setelah banyak varietas unggul dia- dopsi dengan konsekuensi pengelolaan budidaya yang harus lebih intensif menyangkut pengolahan tanah, jarak tanam, perlakuan pupuk, pemberian pestisida, penyiangan, serta

Hasil studi Sri Hartoyo et a1 ( 1 9 9 2 ) menunjukkan

bahwa di antara sentra produksi utama, Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai produktivitas jagung tertinggi, diikuti Sumatera Barat, Jawa Barat serta Jawa Timur pada tahun 1990 (Sri Hartoyo et dl. 1992). Provinsi Sumatera

Barat mencapai produktivitas yang tidak kalah dibandingkan dengan empat provinsi penghasil utama jagung (Sri Hartoyo

et al. 1992). Umumnya produktivitas jagung di Provinsi

Jawa Timur mengalami kenaikan secara konsisten selama periode 1969-1990 dibandingkan dengan beberapa provinsi

lainnya. Selama PELITA I, 11, 111 dan IV laju pertumbuhan produktivitas jagung di provinsi ini mengalami fluktuasi, namun cenderung positif, yakni masing-masing 2.81%, 7.35%,

4.28% dan 4.33%. Namun yang penting adalah bahwa kenaikan

yang konsisten ini hanya terjadi di sentra produksi terbe- sar ini. Secara keseiuruhan pertumbuhan produktivitas jagung di Indonesia mengikuti pola pertumbuhan produktivi-

tas di Provinsi Jawa Timur.

Selama PELITA IV hampir semua provinsi menunjukkan tlngkat produktivitas yang berkisar antara 1000 sampai

3000 kilogram tiap hektar. Provinsi Aceh menunjukkan laju

pertumbuhan produktivitas yang tertinggi, yaitu sebesar

9.58% dengan produktivitas pada tahun 1990 sebesar 1871 kg

tahunnya. Sebaliknya Provinsi di Irian Jaya menunjukkan penurunan laju produktivitasnya, yakni sebesar -0.90%.

Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur menunjukkan laju produktivitas yang

rendah, yaitu berkisar antara 1% hingga 3%.

3. Perkembangan Produksi

Produksi jagung secara nasional sejak tahun 1969

hingga 1990 terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan dari pelita ke pelita relatif lambat, yaitu berkisar 3 . 5 % hingga 5 % per tahunnya

.

Seperti telah dikemukakan di depan, Provinsi Jawa Timur merupakan sentra produksi terbesar di Indonesia sepanjang tahun 1969 hingga tahun 1990. Dengan tingkat produksi sebesar 916,182 ton pada tahun 1969 dan 2,578,286

ton, Jawa Timur merupakan sentra produksi yang memberi

kontribusi sebesar 65 % terhadap produksi jagung nasional (Bastari, 1986). Pk-ovinsi Jawa Tengah merupakan pusat produksi kedua setelah Jawa Timur. Dengan total produksi pada tahun 1969 sebesar 537,359 ton serta pada tahun 1990

sebesar 1,511,174 ton provinsi ini menyumbang sebesar

hampir 20% produksi jagung nasional. Kedua provinsi ini

mmerupakan sentra produksi terpenting ddlam produksj

Perkembangan produksi di kedua provinsi di atas

berfluktuasi tajam. Ini merupakan masalah bagi pengadaan serta kebutuhan jagung di Indonesia dalam berbagai penggu- naan. Penyebab ha1 tersebut telah banyak dikemukakan baik menyangkut faktor budidaya dan alam maupun faktor sosial

ekonomi. Akibat adanya fluktuasi produksi antar tahun di kedua provinsi tersebut maka laju pertumbuhan produksinya

pun mengalami pasang surut yang tajam pula.

Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Timur juga tidak kalah pentingnya sebagai sentra produksi jagung yang memberikan kontribusi secara bersama- sama sebesar hampir 15% produksi nasional. Seperti umum-

nya karakteristik produksi di Indonesia, produksi di wilayah ini mengalami fluktuasi yang tajam antar tahunnya. Bahkan Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan laju produksinya dari pelita ke pelita. Selama PELITA I laju produksi mencapail6.15%, turun menjadi 14.26% selama

PELITA 11. Laju produksi selama PELITA 111 turun menjadi 11.61% dan turun lagi menjadi 2.4% selama PELITA IV. Ini mungkin berkaitan dengan semakin terdesaknya lahan untuk

f

laju produksi sebesar 0.42%, 5 . 2 5 % , 12.53%. Namun selama

PELITA IV laju produksi ,menurun menjadi 5.19%.

Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta mencapai total produksi yang tidak dapat diabaikan sepanjang periode 1969-1990. Perkembangan produksi di wilayah tersebut juga mengalami fluktuasi tajam. Bahkan Sulawesi Utara dan Jawa Barat mengalami penurunan laju produksi selama PELITA 11. Ini memperkuat

gambaran bahwa kompetisi antara jagung dengan tanaman palawija lainnya sangat ketat, di samping adanya faktor alam serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Selebihnya provinsi-provinsi lainnya seperti, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Aceh, beberapa provinsi di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur serta Irian Jaya, tidak begitu berarti, namun secara bersama- sama memberi sumbangan sebesar hampir 10% produksi jagung nasional. Meskipun pada hampir sebagian besar provinsi terjadi kenaikan produksi namun tercatat bahwa masalah fluktuasi produksi yang berbeda-beda pola laju produksi

..

antar tahun menyebabkan laju produksi antar tahun mengala- mi fluktuasi pula.

4. Pasca Panen

angka susut panen atau kehilangan panen. Studi yang dilakukan oleh Sri Hartoyo et al. (1992) menunjukkan bahwa

terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kehilangan panen jagung dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 1969-1990.

Apabila jumlah yang tercecer pada tahun 1969 mencapai

243,000 ton maka jumlah yang tercecer pada tahun 1990

mencapai 664,000 ton. Namun apabila dilihat dari persen- tase susut panen apabila pada tahun 1969 sebesar 14.31%

dari jumlah produksi maka pada tahun 1990 menurun menjadi

13.04% dari total produksi. Meskipun demikian total susut

panen terus mengalami kenaikan dengan laju kenaikan rata- rata 3.19% dalam kurun waktu 1969-1990.

Beberapa kendala yang masih dihadapi untuk menekan

susut panen menyangkut manajemen pasca panen petani yang masih sangat sederhana serta rendahnya penggunaan teknolo- gi pemanenan. Tidak efisiennya tataniaga jagung juga mempengaruhi tingkat susut panen jagung. semakin panjang rantai tata niaga maka semakin lama jarak antar waktu dari petani ke konsumen, ha1 ini akan mempengaruhi tingkat susut akibat kehilangan, penyusutan biologik, serta jumlah

yang tercecer. Kesimpulan yang diperoleh bahwa produktivi- tas maupun laju produksi jagung secara nasional mengikuti pola produktivitas dan laju produksi jagung di Jawa, Lampung, Bali dan Sulawesi Selatan.

Studi yang dilakukan oleh Dorosh et a1 (1985) dalam

hasil jagung. diakibatkan karena meningkatnya penggunaan pupuk, penggunaan varietas genjah dan hasil yang tinggi serta kemungkinan pergeseran dari tumpangsari menjadi

monokultur (Kuntjoro et al, 1988). Penurunan produktivitas dapat ditelusuri dari adanya pengurangan intensitas penanaman daripada input pupuk yang lebih sedikit.

5. Konsumsi dan Penggunaan Jagung di Indonesia.

Jagung, sebagai makanan pokok sekunder, adalah sumber kalori dan protein terpenting bagi pola pangan rakyat Indonesia. Dengan bahan makanan pokok lainnya seperti beras, jagung merupakan hidangan yang dimakan dengan beras. Pada tahun 1976 dari sejumlah 1,919 kalori/kapita/hari, padi menyumbangkan 58.8 % dan jagung, ubi kayu serta ubikayu menyumbangkan 19.7 %. Sedangkan

dari sejumlah 43.3 gram protein/kapita/hari, 49.2 % dipe- roleh dari beras dan 23.1 % dari palawija (jagung. ubi kayu, ubikayu) (Sayogyo. 1985). Menurut Kuntjoro et a 1

Timmer (1985) menyatakan bahwa beberapa potensi

penqqunaan akhir olahan jaqunq (industri) di Indonesia tidak menampakkan peranan utama dalam pola konsumsi ja- qunq. Permintaan jaqunq sebaqai bahan bakar, sebaqai sumber bagi industri minyak sayur, atau sebaqai input proses industri lainnya seperti qula fruktose, nampaknya dapat diabaikan dalam penqqunaan domestik di masa depan. Hal ini mewariskan tiqa kateqori terpentinq penqqunaan

akhir jagunq, yaitu konsumsi langsunq oleh manusia, pakan ternak, dan sebaqai dasar baqi industri qula fruktosa, yanq mana akan memproduksi minyak jaqung dan pakan ternak sebaqai produk sampinq (Timmer, 1985).

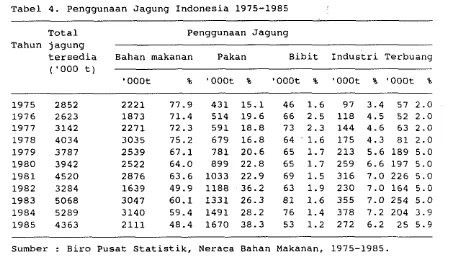

Seperti halnya Timmer, Kasryno et a1 (1987) menyata- kan bahwa sebaqian besar produksi jaqunq yanq dihasilkan

diqunakan untuk bahan pangan lanqsunq. Namun dalam kurun waktu 1975-1985 persentase jaqunq yanq diqunakan sebaqai bahan pangan semakin menurun. Sebaliknya peresentase jaqunq yanq diqunakan sebaqi bahan pakan menunjukkan kecenderunqan yahq semakin meninqkat dari 15% tahun 1975 menjadi 38% pada tahun 1985

.

Hal ini menunjukkan semakinT a b e l 4 . Penggunaan J a g u n g I n d o n e s i a 1975-1985 T o t a l Penggunaan J a g u n g Tahun j a g u n g

t e r s e d i a Bahan makanan Pakan B i b i t ~ n d u s t r i Terbuang ( ' 0 0 0 t )

' 0 0 0 t % ' 0 0 0 t % ' 0 0 0 t % ' 0 0 0 t % ' 0 0 0 t %

Sumber : B i r o P u s a t S t a t i s t i k , Neraca Bahan Makanan, 1975-1985.

Penggunaan jagung dalam konsumsi langsung bagi rumah

tangga menduduki peranan menentukan bagi neraca produksi dan penggunaan lainnya seperti industri, pakan, dan untuk surplus yang dapat diekspor. Oleh karena itu perkembangan konsumsi-sangat berpengaruh pada komponen-komponen lainnya dalam penggunaan jagung di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Sri Hartoyo et a 1 (1992)

menunjukkan bahwa terjadi peningkatao konsumsi per kapita maupun konsumsi total dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1969 konsumsi per kapita 16.6 kg per tahun maka pada tahun 1990 meningkat menjadi 30.2 kg per tahun, atau rata-

[image:60.530.41.495.67.325.2]Konsumsi jagung per kapita dari PELITA I sampai PELITA I11 meningkat dengan pertumbuhan yang naik, tetapi setelah itu sampai tahun 1990 konsumsinya naik dengan

pertumbuhan yang menurun. Naik turunnya tingkat pertumbu- han konsuksi jagung per kapita ini juga diikuti oleh naik turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi nasional. Selama kurun waktu 1969-1990 konsumsi nasional meningkat dengan

pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6.54 % per tahun (Sri Hartoyo et a1 1992).

Menurut Rosegrant et a1 (1987) dalam Kasryno et a 1

(1987) peningkatan konsumsi per kapita dari tahun 1976-

1984 terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi pendu-

duk pedesaan. Selanjutnya konsumsi per kapita juga hanya meningkat untuk golongan berpengeluaran rendah, sedanqkan untuk golongan berpengeluaran lebih tinggi tingkat konsum-

si menurun sejak tahun 1976 (Kasryno et a1 .1987). Tabel

1 di bawah ini menunjukkan fenomena tersebut di atas.

Tabel 5. Konsumsi jagung per kapita menurut kelas pengelu- aran Indonesia.

Kelas Pengeluaran Konsumsi per kapita (Kg)

Rendah: Pedesaan 25.81

Kota 3.31

Pedesaan & Kota 22.55

Medium: Pedesaan 11.68

Kota 2.47

Pedesaan & Kota 8.70

Tinggi: Pedesaan 9.49

Kota 2:75

Pedesaan & Kota 5.53

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi per kapita lebih tinggi untuk penduduk dengan golongan berpengeluaran rendah (barang inferior). Hal ini ditunjukkan pula pada

Tabel 3 di bawah ini dari tingkat partisipasi konsumsi rumah tangga

.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Konsumsi Jagung Menurut Kelas Pengeluaran ( % ) , 1981

Kelas Jawa Jawa Jawa Sumut Sulsel Indo- Wilayah pengeluaran Timur Tengah Barat nesia

- -

Pedesaan Rendah 43.87 25.33 4.90 6.06 33.08 30.99 Menengah 30.31 13.50 7.43 5.20 20.11 18.62 Tinggi 21.67 10.47 7.22 3.85 14.60 15.46

Perkotaan Rendah '22.25 3.59 4.72 2.27 2.21 13.58 Menengah 23.13 3.34 7.94 4.84 9.87 12.83 Tinggi 29.29 5.43 11.20 5.18 9.94 14.76

Sumber : Rosegrant et a1 (1987) dalam Kasryno et al.

Untuk golongan berpendapatan rendah di pedesaan, sekitar 3 1 % rumah tangga mengkonsumsi jagung. Hal ini

sebaliknya terjadi untuk penduduk kota, golongan berpenda- patan tinggi mengkonsumsi jagung lebih banyak. Demikian juga dengan tingkat konsumsi per kapita. Namun bentuk jagung yang dikonsumsi golongan penduduk tersebut diduga berupa jagung olahan seperti pop corn dan jagung rebus

(Kasryno. et al. 1987)

.

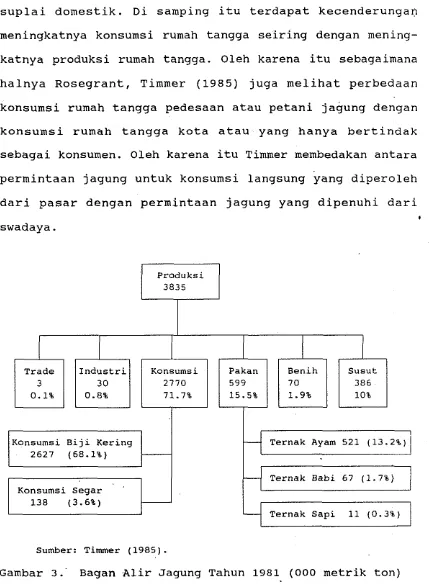

suplai domestik. Di samping itu terdapat kecenderungan meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan mening-

katnya produksi rumah tangga. Oleh karena itu sebagaimana halnya Rosegrant, Timmer (1985) juga melihat perbedaan konsumsi rumah tangga pedesaan atau petani jagung dengan konsumsi rumah tangga kota atau yang hanya bertindak sebagai konsumen. Oleh karena itu Timmer membedakan antara permintaan jagung untuk konsumsi langsung Lang diperoleh

dari pasar dengan permintaan jagung yang dipenuhi dari swadaya.

Produksi

'

7

Konsumsi Biji Kering

Konsumsi Segar 138 (3.6%)

I

---4

Ternak Ayam 521 (13.2%)/

---)

Ternak Babi 6 7 (1.7%jj

Trade3 0.1%

Ternak Sapi 11 (0.3%) Pakan

599 15.5%

Sumber: Timmer (1985). Industri

[image:63.527.53.482.66.650.2]3 0 0.8%

Gambar 3 . Bagan Alir Jagung Tahun 1981 (000 metrik ton)

Bagan alir di atas menjelaskan tentang aliran penggunaan jagung dengan komponen-komponen konsumsi langsung, pakan, industri, benih, ekspor serta susut.

5.2. Pakan Ternak

Sebagai bahan baku pakan, jagung digunakan untuk bahan pakan konsentrat. Setelah dedak padi dan jagung untuk konsumsi, pakan serta industri.gaplek, jagung adalah komponen ketiga terpenting dalam bahan pakan. Pemakaian

jagung sebagai bahan pakan mulai tampak melonjak sejak tahun 1980. Dalam kurun waktu 1978-82, pemakaiannya men- ingkat dengan laju 27% per tahun (Kasryno et al. 1987) Penggunaan tersebut sebagian besar untuk ternak unggas terutama ayam ras.

Tabel 7. Jumlah bahan makanan ternak untuk ransum konsentrat 1978-1980 (dalam 000 ton)

Komoditas Ma- Kenaikan

kanan ternak 1978 1979 1980 1981 1982 (%/th)

Jagung 122.1 141.0 270.6 289.8 315.4 26.8 Bungkil kelapa 175.8 200.5 213.1 222.0 243.7 8.5

Dedak padi 863.1 977.9 1095.6 1137.2 1201.6 8.6

Bungkil kedelai 152.5 173.4 183.7 189.9 199.9 7.0

Tepung ikan 22.3 26.2 55.9 60.1 65.5 30.9

Gaplek 328.0 370.3 397.7 410.4 425.4 6.7

sagu 63.0 67.7 80.9 84.6 91.6 9.8

Lain-lain 174.1 197.8 225.1 234.0 247.9 9.2

Sumber : Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal

Menurut.Timmer (1985) permintaan dari sektor peterna- kan lebih sulit diproyeksikan. Namun demikian sektor ini telah menjadi sumber permintaan jagung yang paling dinamis

sepanjang sepuluh tahun yang lalu (Timmer, 1985). pertum- buhan di masa depan akan secara ketat dikondisikan oleh tingkat distribusi pertumbuhan pendapatan nasional.

5.3. Industri

Dalam rangka industrialisasi upaya peningkatan pro- duksi jagung dengan sendirinya harus dikaitkan dengan

program pengembangan industri pengolahannya di dalam negeri supaya jagung dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan guna meningkatkan nilai tambahnya (Balai Besar Indus- tri Hasil Pertanian Bogor, 1986). Seperti halnya komoditas makanan lainnya, jagung dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai macam industri, baik industri makanan, minuman, farmasi serta industri-industri lainnya.

Komponen kedua dalam biji jagung ialah protein (10.3%) yang sebagian besar terdapat dalam lembaga. Jagung

umumnya kurang baik untuk sumber protein karena kurangnya lisin dan triptofan dalam kandungan asam amino esensial (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil

Pertanian. 1986).

Tabel 8. Komposisi Rata-Rata Biji Jaqung

Komponen %

Pati 1 Protein Lemak 2 Gula Abu

1) 86.4% pati dalam endosperma 2 ) 34.5% lemak dalam lembaga

Sumber: Balai Besar Penelitian d a n Penqembanqan Industri Hasil Pertanian.

Minyak merupakan komponen yang banyak terkandung dalam lembaga jagung (34.5%). minyak jagung banyak dige-

mari untuk minyak makan, karena merupakan minyak yang bergizi, yaitu mengandung asam-asam lemak yang rtidak jenuh (polyunsaturated fatty acids essential fatty acid/PUFA), terutama asam linoleat (34

-

62%) (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian.Seperti telah disebutkan di atas, jagung merupakan salah satu sumber penting dari minyak makanan yang bergi-

zi. Deposit minyak jagung terdapat dalam lembaganya, sehingga untuk itu sebelum pengolahannya, perlu pemisahan lembaga jagung dari endosperma, katul dan kulitnya. Karena

komponen utama jagung adalah pati maka inducri minyak

jagung erat kaitannya dengan industri tepung jagung (maizena).

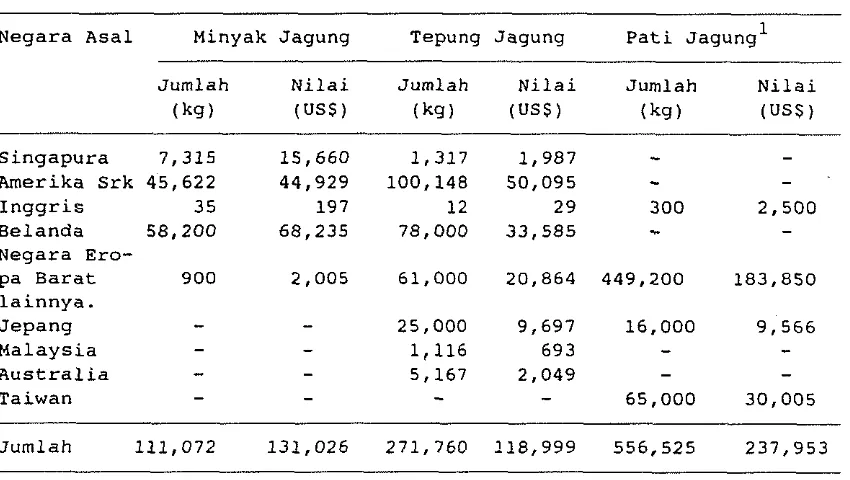

Seperti telah dikemukakan Timmer di atas bahwa per- mintaan jagung bagi industri masih sangat kecil. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan perda- gangan produk-produk olahan jagung yang dikonsumsi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas- komoditas tersebut masih diimpor dari luar negeri. Tabel 5

Tabel 9. Impor minyak Jagung, Tepung Jagung dan Gula Jagung pada tahun 1984.

Negara Asal Minyak Jagung Tepung Jagung Pati Jagung I

Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai (kg) (us51 (kg) (us$) (kg) (us$)

Singapura 7,315 Amerika Srk 45,622 Inggris 3 5 Belanda 58,200 Negara Ero-

pa Barat 900 lainnya.

Jepang

-

Malaysia -

Australia

-

Taiwan -

Jumlah 111,072 131,026 271,760 118,999 556,525 237,953

Sumber : Biro Pusat Statistik (1984).

Belanda, Amerika Serikat, Jepang serta Taiwan merupa- kan negara-negara yang memiliki pangsa pasar impor terbe- sar komoditas jagunq olahan mereka. Demikian pula dengan negara-negara yang tergabunq dalam Masyarakat Eropa lain- nya, keculai Inggris dan Belanda, mempunyai pangsa yang cukup besar.

Menurut Timmer (1985) alasan skala ekonomi baqi usaha gula jagunq, yang mencerminkan volume jagung yang dibutuh- kan oleh industri adalah merupakan permasalahan yang mudah. Namun perhitungan analisis ekonomi menunjukkan

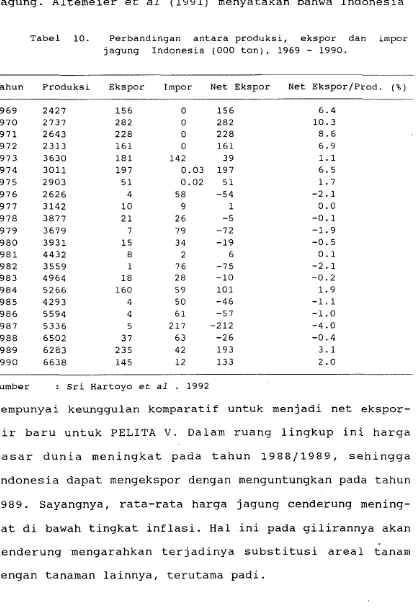

[image:68.516.38.463.104.344.2]5 . 4 . Eskpor dan Impor

Selain untuk penqgunaan dalam neqeri jagung juqa diekspor walaupun sebagian kecil saja. Mulai tahun 1 9 7 3

Indonesia juga mulai menqimpor jag