DI MAJALAH PANTAU

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Kom.I)

Oleh Tia Agnes Astuti NIM: 106051101943

KONSENTRASI JURNALISTIK

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 14 Maret 2011

DI MAJALAH PANTAU

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Kom.I)

Oleh

Tia Agnes Astuti

NIM: 106051101943Pembimbing

Dr. Arief Subhan, M.A

NIP. 196601101993031004KONSENTRASI JURNALISTIK

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

BERITA “SEBUAH KEGILAAN DI SIMPANG KRAFT” DI MAJALAH PANTAU telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Kom.I.) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Konsentrasi Jurnalistik.

Jakarta, 18 Maret 2011

Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota,

Wahidin Saputra, M.A NIP 19700903 199603 1 001

Ade Rina Farida, M.Si NIP 19770513 200701 2 018

Anggota, Penguji 1

Rully Nasrullah, M.Si NIP 19750318 200801 1 008

Penguji 2

Rubiyanah, M.A NIP 19730822 199803 2 001 Pembimbing

i

Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” Pada Majalah Pantau

Jurnalisme sastrawi merupakan salah satu dari tiga nama untuk genre atau gerakan tertentu dalam jurnalisme yang berkembang di Amerika Serikat, di mana reportase dilakukan secara mendalam, dan penulisannya dengan gaya sastrawi. Tom Wolfe pun menyebutnya sebagai new journalism (jurnalisme baru). Di Indonesia, Majalah Pantau adalah majalah pertama di Indonesia yang secara sadar menerapkan jurnalisme sastrawi ini dari tahun 2000. “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini ini diakui Andreas Harsono (penanggung jawab Majalah Pantau) sebagai salah satu naskah terbaik yang dimiliki oleh Pantau.

Untuk mengetahui pengemasan berita dalam teks “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau maka diperlukan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah wacana teks dalam berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau dikonstruksikan? Bagaimanakah dimensi kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat dalam wacana “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau?

Wacana teks dalam berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” dikonstruksikan dapat dilihat dari penggunaan kata atau bahasa dalam teks, penggunaan narasumber yang dipakai oleh penulis, serta konstruksi dari segi kognisi dan konteks sosial penulis yang ikut mengkonstruksi teks tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisisme. Paradigma itu ada tiga, paradigma positivisme-empiris, paradigma konstruktivisme, dan paradigma kritis. Peneliti menggunakan konstruktivisme karena dengan pola berpikir konstruksitivis ini menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis wacana model Teun van Dijk. Van Dijk membagi wacananya ke dalam tiga dimensi yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Van Dijk tidak hanya meneliti perihal wacana teks yang dikonstruksikan saja tapi juga mental dari pengarang serta menganalisa wacana yang berkembang di masyarakat.

Chik Rini mengambil perspektif dari sudut pandang atau angle wartawan yang menjadi saksi pembunuhan dari peristiwa Simpang Kraft pada Mei 1999. Teks “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” tidak semata diambil dari realitas apa adanya. Tapi, ada beberapa pihak di belakang wacana teks tersebut yang turut mengkonstruksi teks tersebut. Teks tidak lahir secara positivis namun konstruktivis.

ii

semesta alam yang telah memberikan limpahan karunia, ridho-Nya, dan ribuan nikmat kepada semua makhluk di bumi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya menuju jalan kebenaran.

Atas berkat kenikmatan itulah, saya masih diberikan nikmat sehat dan bernafas, menghirup udara sampai detik ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini guna mendaparkan gelar Sarjana Sosial Islam (S.Kom.I). Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan namun skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arief Subhan, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi sekaligus sebagai pembimbing dalam skripsi ini.

2. Rubiyanah, M.A. sebagai Ketua Konsentrasi Jurnalistik dan Ade Rina sebagai sekretaris Konsentrasi Jurnalistik. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

3. Siti Nurbaya Ruslan sebagai pembimbing kedua, tempat konsultasi skripsi saya. Makasih banyak atas bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.

iii wawancara selama dua jam.

6. Secara khusus dan paling utama adalah kepada kedua orang tua, Sri Wiratno dan Nurzullah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, tekanan untuk segera cepat menyelesaikan, dan bersikap demokratis kepada saya atas pilihan dan apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Jasa kalian tidak akan sanggup saya ganti dengan apa pun. Kepada kedua orang tua saya, skripsi ini dipersembahkan.

7. Kepada kakak dan adik laki-laki saya, Tyo Zulfan Amri dan Muhamad Fa‟iz Al Magribhi.

8. Untuk seseorang yang peneliti kenal dari awal Propesa UIN 2006 hingga kini, yang membuat bahagia sekaligus sedih dalam waktu bersamaan. Untukmu semangat terus, melajulah perahu kertasku, dan gapai impianmu! 9. Sahabat saya, Mimi Fahmiyah yang rela mendengarkan curahan peneliti

selama di kampus ini, yang rela berbagi kosannya jika peneliti menginap, yang sudah mencoba memahami peneliti kala sedih. Kamu berarti sob! Kita wisuda April. Horeeeeeee!!!

iv

11.Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) INSTITUT UIN Jakarta, kepada organisasi ini peneliti mengenal dunia persma dan wartawan kampus, memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin redaksi (pemred), dan mengajarkan beragam ilmu dari awal masuk menjadi reporter magang tahun 2006 hingga akhir ada di kampus. Apa pun yang terjadi, terima kasih INSTITUT.

12.Kepada KKN Kelompok 100 tahun 2009 lalu, makasih atas sebulan kenangannya di Malang.

Akhirnya, peneliti hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT semakin menambah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Peneliti mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Wassalam Jakarta, 15 Maret 2011

v

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6

D. Metodologi Penelitian ... 8

E. Tinjauan Pustaka ... 14

F. Sistematika Penulisan ... 15

BAB II KAJIAN TEORETIS A. Analisis Wacana ... 17

1. Pengertian Analisis Wacana ... 17

2. Analisis Wacana Model Teun Van Dijk ... 20

3. Kerangka Analisis van Dijk ... 25

a. Dimensi Teks ... 25

b. Dimensi Kognisi Sosial ... 28

c. Dimensi Konteks Sosial ... 29

B. Konseptualisasi Berita ... 30

1. Pengertian Berita ... 30

2. Nilai-Nilai Berita ... 31

3. Jurnalisme Naratif ... 32

C.Jurnalisme Sastrawi ... 35

1. Konstruksi Adegan Demi Adegan ... 38

2. Pencatatan Dialog Secara Utuh ... 39

3. Sudut Pandang Orang Ketiga ... 39

4. Mencatat Secara Detil ... 40

BAB III GAMBARAN UMUM A. Majalah Pantau ... 41

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya ... 41

2. Visi dan Misi Majalah Pantau ... 55

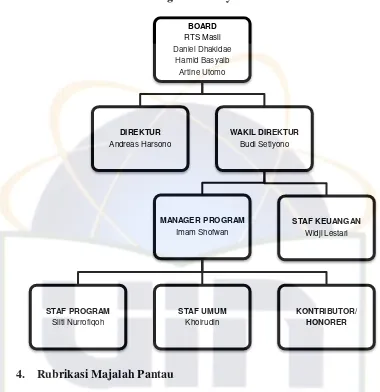

3. Struktur Organisasi Majalah Pantau ... 57

vi

1. Biografi Chik Rini ... 62

2. Sinopsis “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” ... 64

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Hasil Penelitian Berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau ... 71

1. Analisis Teks “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” ... 71

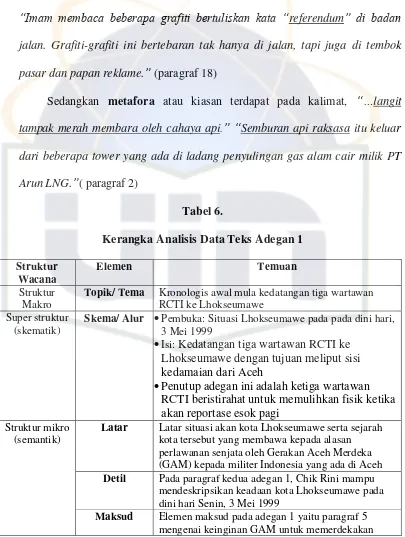

a. Analisis Teks Adegan 1 ... 73

b. Analisis Teks Adegan 2 ... 77

c. Analisis Teks Adegan 3 ... 81

d. Analisis Teks Adegan 4 ... 85

e. Analisis Teks Adegan 5 ... 88

f. Analisis Teks Adegan 6 ... 91

g. Analisis Teks Adegan 7 ... 95

h. Analisis Teks Adegan 8 ... 98

i. Analisisis Teks Adegan 9 ... 105

j. Analisis Teks Adegan 10 ... 109

k. Analisis Teks Adegan 11 ... 114

2. Analisis Kognisi Sosial “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” ... 119

a. Strategi dalam Memahami Peristiwa ... 121

b. Kognisi Penulis dalam Memahami Peristiwa ... 124

3. Analisis Konteks Sosial “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” ... 127

a. Praktik Kekuasaan ... 128

b. Akses Memengaruhi Wacana ... 128

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 131

B. Saran ... 132

DAFTAR PUSTAKA ... 133

vii

Tabel 1. Skema Penelitian dan Metode Van Dijk ... 24

Tabel 2. Struktur Teks Van Dijk ... 25

Tabel 3. Elemen Teks Wacana Van Dijk ... 25

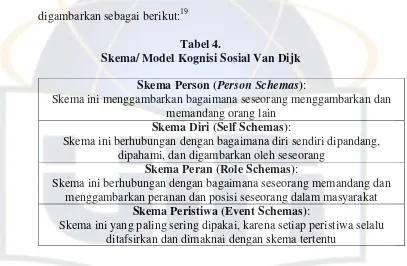

Tabel 4. Skema/ Model Kognisi Sosial Van Dijk ... 29

Tabel 5. Proses Keredaksian Majalah Pantau ... 60

Tabel 6. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 1 ... 76

Tabel 7. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 2 ... 80

Tabel 8. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 3 ... 84

Tabel 9. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 4 ... 87

Tabel 10. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 5 ... 90

Tabel 11. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 6 ... 94

Tabel 12. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 7 ... 97

Tabel 13. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 8 ... 103

Tabel 14. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 9 ... 108

Tabel 15. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 10 ... 112

Tabel 16. Kerangka Analisis Data Teks Adegan 11 ... 117

viii

Gambar 1. Diagram Model Analisis Van Dijk ... 24 Gambar 2. Struktur Organisasi Yayasan Pantau ... 58

1

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Asep Saeful Muhtadi dalam buku “Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik” mengemukakan bahwa secara umum, medium jurnalistik baik

media cetak maupun elektronik, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu menyiarkan informasi. Ini merupakan fungsi utama media massa. Sebab masyarakat membeli media tersebut karena memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini.

Fungsi kedua dari media massa yaitu mendidik. Karena media massa menyajikan pesan-pesan atau tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan dan dijadikan media pendidikan massa.

Ketiga, menghibur. Media massa biasanya menyajikan rubrik-rubrik atau program-program yang bersifat hiburan. Dan fungsi yang keempat yaitu memengaruhi. Dalam hal ini, pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pers dapat melakukan kontrol sosial secara bebas dan bertanggung jawab.

masyarakat luas, wartawan yang meliput dan menuliskannya maupun manajemen redaksi yang mengkonstruksi berita-berita tersebut.1

Serta keberadaan jurnalistik atau pers yang dianggap sebagai the fourth estate (kekuatan keempat) dalam sistem kenegaraan, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai pilar keempat itu, media massa cetak maupun elektronik dapat dimanfaatkan sebagai penyalur aspirasi rakyat, pembentuk opini umum atau publik, alat penekan yang dapat ikut memengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara, dan pembela kebenaran dan keadilan.2

Sebab media, selain berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan seperti dinyatakan oleh Marshall Mc Luhan, media tersebut juga telah menjadikan dirinya sendiri sebagai pesan. Apa yang diterima publik dari media adalah sesuatu yang akan menjadi miliknya. Apa yang dianggap penting oleh media, karena keampuhannya, juga akan dianggap penting oleh publik.3

Bill Kovach, Ketua Commitee of Concerned Journalist yaitu lembaga kewartawanan yang peduli kepada publik di Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa setidaknya ada sembilan elemen jurnalime dalam media massa. Ia mengutarakan hal ini dalam buku “Sembilan Elemen Jurnalisme,” di antaranya; media harus mengungkapkan kebenaran dalam

pemberitaannya, media harus loyal kepada masyarakat, media harus menjunjung disiplin verifikasi, media harus bisa menjaga independensi terhadap sumber berita, media harus bisa menjadi pemantau pemerintah,

1

Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: Rosda, 2004), h. 67

2

Zaenuddin HM, The Journalist, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 5-6

3

media harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, media harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan, media harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional, serta menulis berita dengan hati nurani.4 Kesembilan elemen dalam jurnalisme inilah yang menjadi pedoman bagi pekerja media dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan fungsi pers tersebut, pers bergerak sesuai dengan jalur idealisme jurnalistik. Namun, pers juga memiliki daya saing dalam perusahan media yang mengakibatkan harus memiliki visi misi yang berbeda, konten atau isi media yang berbeda serta gaya penulisan yang menarik pula.

Pada umunya, gaya penulisan berita konvensional terdapat dua yaitu straight news dan feature. Namun, sesuai dengan perkembangan media massa baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, narrative reporting atau penulisan narasi mulai diterapkan, khususnya dalam media cetak. Tapi tidak semua media cetak menggunakannya kecuali majalah. Seperti Majalah Tempo, Gatra, Trust dan sebagainya yang menerapkannya karena memiliki halaman yang lebih luas dan reportase lebih mendalam dibandingkan surat kabar harian. Sama halnya dengan Majalah Pantau. Sejak tahun 2000, Majalah Pantau mencoba menerapkan tulisan dengan genre literary journalism (jurnalisme sastrawi).

Jurnalisme sastrawi merupakan salah satu dari tiga nama buat genre atau gerakan tertentu dalam jurnalisme yang berkembang di

4

Amerika Serikat di mana reportase dikerjakan secara mendalam, penulisan dilakukan menggunakan gaya sastrawi, sehingga hasilnya enak dibaca. Tom Wolfe, wartawan cum-novelis, pada 1960-an memperkenalkan genre ini dengan nama new journalism (jurnalisme baru).5

Jurnalisme baru sebenarnya bukan fiksi. Perbedaannya dengan fiksi, kalau fiksi imajinatif sementara jurnalisme baru tetap mendasarkan pada fakta-faka di lapangan. Jurnalisme baru bisa dikatakan berhasil dan mencapai tujuannya jika pembaca mengatakan, “Saya membaca

laporanmu enak seperti tulisan fiksi.” Elemen-eleman yang selama ini ada dalam jurnalisme lama adalah kesetiaan total. Artinya, jurnalis tetap mengandalkan proses peliputan seperti dia meliput berita, hanya menuntut keterlibatan total dalam tulisannya. Jurnalisme baru mencoba membongkar “isi kepala” narasumber sebanyak mungkin. Sementara itu, untuk

memberikan deskripsi dan data lain, membutuhkan sisi lain peliputan, misalnya orang ketiga.6

Oleh karena itu, pada 2008 lalu, Yayasan Pantau menerbitkan kumpulan naskah terbaik jurnalisme sastrawi yang pernah terbit di Majalah Pantau. Dengan judul, “Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan

Mendalam dan Memikat” yang diterbitkan Yayasan Pantau dan

Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan penyunting Andreas Harsono dan Budi Setiyono.

Dalam kumpulan laporan jurnalisme sastrawi tersebut, terdapat peristiwa menarik yang diambil menjadi studi kasus analisis dalam

5

Andreas Harsono dan Budi Setiyono. ed, Jurnalisme Sastrawi Antologi Liputan Mendalam dan Memikat, (Jakarta: KPG, 2008), h. VII

6

penelitian ini yaitu tulisan berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini. Chik Rini adalah wartawan freelance di Banda Aceh yang mencoba merekam kembali peristiwa yang terjadi di Simpang Kraft atau Simpang KAA, dekat Lhokseumawe, sejak Desember 2001 lalu.

Ia mewawancarai banyak narasumber dari saksi-saksi mata yang sudah sulit terlacak keberadaannya. Dari Jakarta, Medan, Lhokseumawe, dan Banda Aceh. Selama lima bulan, ia meliput dan mengerjakan laporan ini, namun ia mendapati banyak versi baik itu dari segi wartawan, masyarakat sipil, serta pihak militer Indonesia. Tidak bisa disangka provinsi Banda Aceh yang terkenal sebagai kota Serambi Mekkah ini pernah mengalami sejarah peristiwa berdarah kelam yang terjadi di Simpang Kraft antara militer, masyarakat sipil, serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Rini yang mengadopsi naskah “Hiroshima” karya John Hersey ke

dalam tulisannya dapat dikatakan berhasil melaporkan kembali peristiwa tersebut dengan menggunakan genre jurnalisme sastrawi. Andreas Harsono, editor dari naskah tersebut juga mengatakan bahwa “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” adalah salah satu naskah jurnalisme sastrawi

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Agar batasan masalah ini lebih terarah dan fokus maka permasalahan yang dikaji dibatasi terhadap analisis wacana teks yang terdapat dalam pemberitaan “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini di Majalah Pantau Tahun III Edisi 025-Mei 2002 kemudian dibukukan pada tahun 2008 dalam bentuk antologi berjudul“Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat” edisi revisi dengan penyunting Andreas Harsono dan Budi Setiyono, diterbitkan oleh Yayasan Pantau. Penelitian ini dengan menggunakan paradigma konstruktivis dengan pisau analisis wacana model Teun van Dijk.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah wacana teks dalam berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau dikonstruksikan?

2. Bagaimanakah dimensi kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat dalam wacana “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui dimensi kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat dalam wacana pemberitaan “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” di Majalah Pantau.

Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wacana keilmuan tentang gejala sosial yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Seperti, peristiwa-peristiwa yang luput dari perhatian kita dan hilang begitu saja dari sejarah, sama halnya seperti peristiwa Simpang Kraft ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi akademisi, praktisi, mahasiswa jurnalistik dan kepada pembaca pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Khususnya bagi mahasiswa/i jurnalistik yang ingin mempelajari jurnalisme sastrawi. Dengan membaca “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” karya Chik Rini ini kita dapat mempelajari empat elemen

D. METODOLOGI PENELITIAN 1. Paradigma Penelitian

Lexy J. Moleong yang mengutip pernyataan Bogdan dan Bilken menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian.7 Maksudnya, paradigma merupakan salah satu metode atau cara berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian baik itu pra maupun pasca penelitian. Paradigma ini dilakukan supaya peneliti tidak keluar dari jalur cara berpikir penelitiannya.

Dalam studi mengenai bahasa, ada beberapa paradigma dalam analisisnya yaitu paradigma positivisme-empiris, paradigma konstruktivisme dan paradigma kritis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya.8

Paradigma konstruksionis memperhatikan interaksi kedua belah pihak, komunikator dan komunikan untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan. Paradigma konstruktivis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran

7

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, Cetakan kedelapan 1997) h. 30

8

tentang realitas. Paradigma ini memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Titik perhatian tidak terletak pada bagaimana seseorang mengirimkan pesan, melainkan bagaimana masing-masing pihak yang terlibat dalam lalu lintas komunikasi produksi pesan tersebut dan mempertukarkan maknanya. Dalam paradigma konstruktivisme ini adalah cara berpikir bagi peneliti dalam penelitiannya, bahwa segala peristiwa maupun berita yang ada tidak lahir sebagai realitas murni saja namun di balik realitas peristiwa yang dibangun terdapat orang-orang tertentu yang turut mengkonstruksi berita.

Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Maka, dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh dari wacana yang terbentuk dalam peristiwa Simpang Kraft tersebut.

2. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, setiap pembahasan menggunakan metode untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu masalah. Metode itu sendiri berfungsi sebagai landasan dalam mengelaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan dapat dipahami.

Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J.Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.9

9

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat.10

Sedangkan analisis wacana didefinisikan sebagai suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Metode analisis wacana berbeda dengan analisis isi kualitatif yang lebih menekankan pada pertanyaan apa (what), analisis wacana lebih melihat kepada bagaimana (how) dari suatu pesan atau teks komunikasi.

Melalui analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana juga pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa 11

3. Tahapan Penelitian

a.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

a) Observasi Teks

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan kepada teks yang akan diteliti. Dalam pengertian psikologik, observasi atau disebut

10

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2007), h.23

11

dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.12 Maka kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.”

b) Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumbernya.13 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan terstruktur atau tersusun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan sebagai pendukung bagi kognisi sosial serta konteks sosial dalam analisis wacana van Dijk.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada tiga orang yang berkepentingan dalam skripsi ini. Pertama, kepada Chik Rini selaku wartawan sekaligus penulis “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.” Wawancara ini sangat diperlukan karena untuk mengetahui unsur kognisi sosial atau mental dari wartawan dalam memilih isu tersebut serta situasi ketika ia menuliskannya. Kedua, Andreas Harsono sebagai penanggung jawab dari Majalah Pantau dan editor dari naskah “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.” Ketiga, Imam Sofwan selaku redaksi dari

12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet Ke-5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 133

13

Yayasan Pantau untuk mengetahui sejarah perkembangan Majalah Pantau hingga menjadi Yayasan Pantau seperti sekarang ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, majalah, atau jurnal) yang terdapat di perpustakaan, internet atau instansi lain yang dapat dijadikan analisis dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan analisis wacana.

b. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk dianalisis dan diberikan interpretasi dengan cara mengklasifikasikannya dengan kerangka teori kemudian disimpulkan.

a). Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah diperoleh wacana yang akan dianalisis, maka sebagai rujukan adalah dengan menggunakan analisis wacana model Teun van Dijk yang terdiri dari tiga elemen yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

serta konteks sosial (menganalisa wacana yang berkembang di masyarakat). Teknik ini dirasa cocok dibandingkan dengan analisis wacana (discourse analysis) lainnya yang lebih mengarah kepada ideologi yang dikemukakan oleh Norman Fairclough atau tentang kekuasaan kaum mayoritas kepada kaum minoritas oleh Theo Van Leewen dkk.

Karena dalam penelitian ini, lebih ingin membongkar mengenai konstruksi realitas dalam dimensi wacana teks berita tersebut, serta dengan kedua unsur wacana van Dijk lainnya.

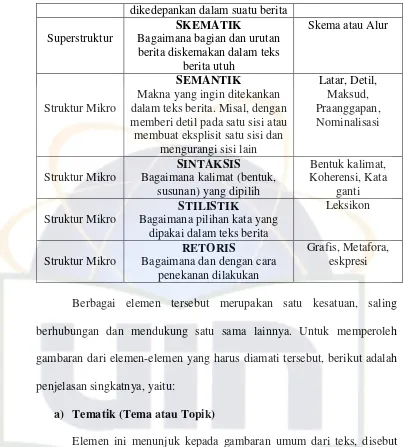

Dalam teknik analisis wacana van Dijk ini, terdapat tiga elemen ini yaitu, pertama, dimensi teks yang terdiri dari struktur makro, yaitu makna global dari suatu teks yang dapat diamati dati topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks, elemennya adalah tematik. Superstruktur, yaitu kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan, elemennya adalah skematik. Struktur mikro, makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks, elemennya adalah semantik, sintaksis, stalistik dan retoris.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini, sebelum peneliti menyusunnya lebih lanjut maka terlebih dahulu, peneliti menelusuri koleksi skripsi-skripsi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) dan Perpustakaan Utama UIN Jakarta. Maksud pengkajian ini adalah agar data diketahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

Di kedua perpustakaan tersebut, banyak skripsi yang menggunakan analisis wacana van Dijk sebagai pisau analisisnya. Namun, tidak banyak yang menggunakan paradigma konstruktivis sebagai cara berpikir. Selain itu, tidak ada objek penelitian yang menggunakan teks genre jurnalisme sastrawi. Adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut ialah:

2. Skripsi karya Yul Shella K.A. (105051001992), mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Jakarta dengan judul “Analisis Wacana Berita Pemilu 2009 Pada Harian Seputar Indonesia: Studi

Pemberitaan KPU Sebelum Pemilu Legislatif.” Perbedaannya terletak

pada objek yang diteliti. Yul Shella meneliti berita Pemilu 2009 di Harian Seputar Indonesia.

3. Skripsi karya Astri Putriyani (103051028444), mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Jakarta dengan judul “Analisis Wacana

Rubrik “Media dan Kita” Majalah UMMI Edisi Juli-Oktober 2009.” Perbedaannya tetap pada objek yang diteliti yaitu Rubrik “Media dan Kita” Majalah UMMI. Kelebihannya, waktu penelitian dari Juli

-Oktober (empat bulan) adalah waktu yang lama.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjaun pustaka, dan sistematika penulisan.

dengan rincian pengertian dari discourse analysis (analisis wacana) serta skema model wacana van Dijk. Dilanjutkan dengan konseptualisasi berita dan penjelasan genre jurnalisme sastrawi.

Bab III Gambaran Umum Majalah Pantau memaparkan mengenai sejarah berdiri dan perkembangan Majalah Pantau, visi dan misi Majalah Pantau, struktur organisasi Majalah Pantau dan Yayasan Pantau, rubrikasi Majalah Pantau, alur kinerja redaksi Majalah Pantau serta konsep-konsep umum pada Majalah Pantau yang ditemukan peneliti dalam sumber-sumber pendukung. Selain itu juga, peneliti memberikan gambaran umum mengenai profil Chik Rini dan sinopsis dari naskah “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft.”

Bab IV Hasil Penelitian ini berisi mengenai penjelasan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya.

17

A. ANALISIS WACANA

1. Pengertian Analisis Wacana

Pengertian analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan sesudah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian karya sastra atau unsur-unsurnya untuk memahami pertalian antar unsur tersebut.1

Secara etimologi istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/uak yang memiliki arti „berkata‟ atau „berucap’. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata „ana’ yang berada di belakang adalah bentuk sufiks (akhiran) yang bermakna „membendakan’ (nominalisasi). Dengan demikian, kata wacana dapat dikatakan sebagai perkataan atau tuturan.2

Namun, istilah wacana diperkenalkan dan digunakan oleh para ahli linguis (ahli bahasa) di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris, „discourse’. Kata „deiscourse’ sendiri berasal dari bahasa Latin,

1

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.Ke-1 1988), h.32

2

discursus (lari ke sana lari ke mari). Kata ini diturunkan dari kata „dis’ (dan/ dalam arah yang berbeda-beda) dan kata „currere’ (lari).3

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terdapat tiga makna dari istilah wacana. Pertama, percakapan, ucapan, dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terbesar, terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, dan artikel.4

Definisi klasik wacana berasal dari asumsi-asumsi formalis (dalam istilah Hymes 1974b, “struktural”), mereka berpendapat bahwa wacana adalah “bahasa di atas kalimat atau di atas klausa” (Stubbs 1983:1).5

Van Dijk (1985:4) mengamati bahwa karakteristik deskripsi struktural wacana pada beberapa perbedaan unit, kategori bentuk sistematik atau hubungan-hubungan yang berbeda. Lanjutnya, menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya atas dasar dimensi teks semata, karena teks tersebut merupakan hasil praktik produksi yang harus diamati juga.

Van Dijk menyatakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangunan teoritis yang abstrak (the abstract theoritical construct) dengan begitu wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan wacana adalah teks.6

3

Dede Oetomo, Kelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h.3

4

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, Edisi Ke-3 2002), h.1709

5

Deborah Schiffrin, Ancangan Kajian Wacana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 28

6

Secara ringkas atau sederhana, teori wacana mencoba menjelaskan terjadinya sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Wacana sebagai upaya untuk mengungkap makna yang tersirat dari subjek yang mengungkapkan pernyataan tersebut. Caranya, adalah dengan meletakkan posisi pada si pembicara dengan mengikuti struktur makna dari pembicara tersebut.

Jika dicoba untuk merumuskan, analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Dalam pandangan Littlejohn, bahwa menulis dan bahkan bentuk-bentuk non verbal dapat dianggap wacana.

tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap problema percakapan sehari-hari yang kita kelola dan kita pecahkan.7

Littlejohn lebih mengarahkan wacana kepada aturan-aturan tata bahasa yang hadir dalam proses berkomunikasi. Secara otomatis, lebih terarah kepada makna pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Maka, tetap saja dalam penelitian lebih terarah kepada tokoh van Dijk, yang lebih memaksudkan bahwa analisis wacana sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu.

2. Analisis Wacana Model Teun van Dijk

Dalam buku “Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media” karangan Eriyanto, di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang mengembangkan analisis wacana. Tokoh-tokoh yang terkenal dan dikemukakan oleh Eriyanto tersebut, di antaranya Roger Fowler dkk (1979), Norman Fairclough (1998) yaitu mengenai wacana tentang ideologi, Sara Mills (1992) yang menitikberatkan perhatian kepada wacana mengenai feminisme, Theo van Leeuwen (1986) adalah analisis yang diperuntukkan untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Dari banyaknya tokoh yang mengembangkan analisis wacana, model van Dijk-lah yang paling sering dipakai dalam berbagai penelitian teks media. Meski penelitian-penelitian wacana yang sering diteliti oleh van Dijk adalah mengenai rasialisme namun tidak menutupkemungkinan terhadap

7

objek penelitian atau teks berita lainnya untuk diteliti. Sama halnya, seperti objek penelitian terhadap teks berita “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” ini.

Jika penelitian dalam skripsi ini memakai tokoh Teun A. van Dijk, maka harus diketahui terminologi analisis wacana dari van Dijk itu sendiri, yang dikutip dari buku “Aims of Critical Discourse Analysis.”

Critical Discourse Analysis (CDA) has become the general label for a study of text and talk, emerging from critical linguistics, critical semiotics and in general from socio-politically conscious and oppositional way of investigating language, discourse and communication. As is the case many fields, approaches, and subdisciplines in language and discourse studies, however, it is not easy precisely delimit the special principles, practices, aims, theories or methods of CDA.8

Atau terminologi lainnya, yang terdapat dalam buku “Critical

Discourse Analysis” dalam pembahasan mengenai “What is discouse?”

yaitu:

need definition, that is, theory, such as meaning, interaction, and cognition.9

Studi wacana ini berasal dari analisis linguistik kritis. Merambah kepada ilmu sosial lainnya, seperti analisis semiotik kritis, bahasa, wacana, komunikasi, dan ilmu sosial lainnya. Meski awalnya berasal dari bahasan wacana linguistik, tapi tidak menutup kesempatan kepada ilmu sosial lainnya untuk diteliti.

Van Dijk sendiri menyatakan dalam buku karangannya, Critical Discourse Analysis (CDA) bahwa ia lebih menyukai untuk berbicara mengenai Critical Discourse Studies (CDS) karena batasannya lebih umum, tidak hanya meliputi analisis kritis tapi juga teori kritis seperti penerapan kritis. Namun, dalam penelitian ini lebih tertuju kepada paradigma konstruktivis, bukan paradigma kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA). Pengertian CDA dan wacana di atas hanya untuk menggambarkan apa itu wacana menurut tokoh van Dijk sendiri.

Van Dijk juga memfokuskan kajiannya pada peranan strategis wacana dalam proses distribusi dan reproduksi pengaruh hegemoni atau kekuasaan tertentu. Salah satu elemen penting dalam proses analisa terhadap relasi kekuasaan atau hegemoni dengan wacana adalah pola-pola akses terhadap wacana publik yang tertuju pada kelompok-kelompok masyarakat. Secara teoritis bisa dikatakan, supaya relasi antara suatu hegemoni dengan wacana bisa terlihat dengan jelas, maka kita membutuhkan hubungan kognitif dari bentuk-bentuk masyarakat, ilmu pengetahuan, ideologi dan beragam representasi sosial lain yang terkait

9

dengan pola pikir sosial, hal ini juga mengaitkan individu dengan masyarakat, serta struktur sosial mikro dengan makro.10

Menurut van Dijk, analisis wacana memiliki tujuan ganda: sebuah teoritis sistematis dan deskriptif yaitu struktur dan strategi di berbagai tingkatan dan wacana lisan tertulis, dilihat baik sebagai objek tekstual dan sebagai bentuk praktek sosial budaya, antar tindakan dan hubungan. Sifat teks ini berbicara dengan yang relevan pada struktur kognitif, sosial, budaya, dan sejarah konteks. Singkatnya, studi analisis teks dalam konteks. Momentum penting dari pendekatan tersebut terletak pada fokus khusus yang terkait pada isu sosial-politik, dan terutama membuat eksplisit cara penyalahgunaan kekuasaan kelompok dominan dan mengakibatkan ketidaksetaraan, legitimasi, atau ditantang dalam dan dengan wacana.11

Model yang dipakai van Dijk ini kerap disebut sebagai “kognisi sosial.” Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya teks.12

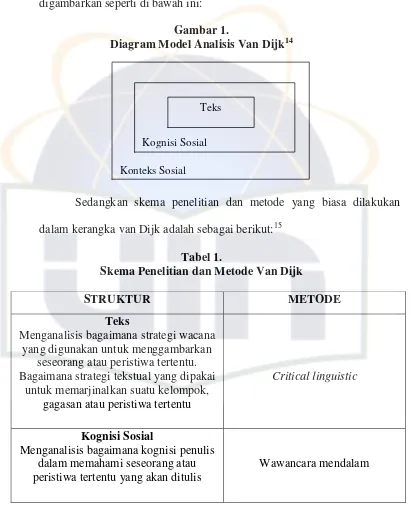

Wacana digambarkan mempunyai tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial

10

Teun Van Djik,. Discourse and Society: Vol 4 (2). (London: Newbury Park and New Delhi: Sage, 1993), h. 249

11

Teun Van Dijk, Menganalisis Rasisme Melalui Analisis Wacana Melalui Beberapa Metodologi Reflektif, artikel diakses pada 15 Oktober 2010 dari http://www.discourse.com

12

dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu penulis. Sementara itu aspek konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah.13 Dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.

Diagram Model Analisis Van Dijk14

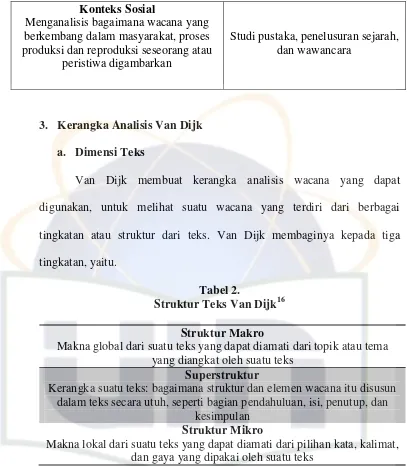

Sedangkan skema penelitian dan metode yang biasa dilakukan dalam kerangka van Dijk adalah sebagai berikut:15

Tabel 1.

Skema Penelitian dan Metode Van Dijk

STRUKTUR METODE

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Ananlisis Teks Media, h. 224

Konteks Sosial digunakan, untuk melihat suatu wacana yang terdiri dari berbagai tingkatan atau struktur dari teks. Van Dijk membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu.

Tabel 2.

Struktur Teks Van Dijk16 Struktur Makro

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks

Superstruktur

Kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan

kesimpulan Struktur Mikro

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks

dikedepankan dalam suatu berita memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan

Berbagai elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Untuk memperoleh gambaran dari elemen-elemen yang harus diamati tersebut, berikut adalah penjelasan singkatnya, yaitu:

a) Tematik (Tema atau Topik)

Elemen ini menunjuk kepada gambaran umum dari teks, disebut juga sebagai gagasan inti atau ringkasan. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Topik menunjukkan konsep yang dominan, sentral, dan yang paling penting dalam sebuah berita.

b) Skematik (Skema atau Alur)

Menurut van Dijk, makna yang terpenting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan urutan tertentu.

c) Semantik (Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi) Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (local meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarproposisi, yang membangun makna tertentu dari suatu teks. Analisis wacana memusatkan perhatian pada dimensi teks, seperti makna yang eksplisit maupun implisit.17

Latar teks merupakan elemen yang berguna untuk membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks itu dibawa.

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi dari yang ingin ditampilkan oleh wartawan. Detil ini adalah strategi dari wartawan untuk menampilkan bagian mana yang harus diungkapkan secara detil lengkap dan panjang, dan bagian mana yang diuraikan dengan detil sedikit.

Detil hampir mirip dengan elemen maksud, kalau detil itu mengekspresikan secara implisit sedangkan maksud yaitu secara eksplisit atau jelas atas maksud pengungkapan informasi dari wartawan. Kalau praanggapan (presuppotion) merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna dari suatu teks. Dengan cara menampilkan narasumber yang dapat memberikan premis yang dipercaya kebenarannya.

17

d) Sintaksis (Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti)

Ramlan (Pateda 1994:85) mengatakan, “Sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase…”18

Dalam sintaksis terdapat koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti. Di mana, keriga hal tersebut untuk memanipulasi politik dalam menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan secara negatif, dengan cara penggunaan sintaksis (kalimat).

e) Stilistik (Leksikon)

Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Seperti kata „meninggal‟ yang memiliki kata lain seperti wafat, mati, dan lain-lain.

f) Retoris (Grafis, Metafora, Ekspresi)

Retoris ini mempunyai daya persuasif, dan berhubungan dengan bagaimana pesan ini ingin disampaikan kepada khalayak. Grafis, penggunaan kata-kata yang metafora, serta ekspresi dalam teks tertulis adalah untuk menyakinkan kepada pembaca atas peristiwa yang dikonstruksi oleh wartawan.

b. Dimensi Kognisi Sosial

Dalam kerangka analisis van Dijk, pentinya kognisi sosial yaitu kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut. Karena, setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa. Di sini, wartawan tidak

18Ibid

dianggap sebagai individu yang netral tapi individu yang memiliki beragam nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapatkan dari kehidupannya.

Peristiwa dipahami berdasarkan skema atau model. Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental di mana tercakup cara pandang terhadap manusia, peranan sosial dan peristiwa. Ada beberapa skema/model yang dapat digunakan dalam analisis kognisi sosial penulis, digambarkan sebagai berikut:19

Tabel 4.

Skema/ Model Kognisi Sosial Van Dijk Skema Person (Person Schemas):

Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain

Skema Diri (Self Schemas):

Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang

Skema Peran (Role Schemas):

Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi seseorang dalam masyarakat

Skema Peristiwa (Event Schemas):

Skema ini yang paling sering dipakai, karena setiap peristiwa selalu ditafsirkan dan dimaknai dengan skema tertentu

c. Dimensi Konteks Sosial

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk ini adalah konteks sosial, yaitu bagaimana wacana komunikasi diproduksi dalam masyarakat. Titik pentingnya adalah untuk menunjukkan bagaimana makna dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Menurut van Dijk, ada dua poin yang penting, yakni praktik kekuasaan (power) dan akses (access).

19

Praktik kekuasaan didefinisikan sebagai kepemilikan oleh suatu kelompok atau anggota untuk mengontrol kelompok atau anggota lainnya. Hal ini disebut dengan dominasi, karena praktik seperti ini dapat memengaruhi di mana letak atau konteks sosial dari pemberitaan tersebut.

Kedua, akses dalam mempengaruhi wacana. Akses ini maksudnya adalah bagaimana kaum mayoritas memiliki akses yang lebih besar dibandingkan kaum minoritas. Makanya, kaum mayoritas lebih punya akses kepada media dalam memengaruhi wacana.

B. KONSEPTUALISASI BERITA 1. Pengertian Berita

Paul De Massener dalam buku Here’s The News: Unesco Associate menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan James M. Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak (Errol Jonathans dalam Mirza, 2000:68-69).20

Berita dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dilaporkan. Segala yang didapat di lapangan dan sedang dipersiapkan untuk dilaporkan, belum dapat disebut berita. Wartawan yang menonton dan menyaksikan peristiwa, belum tentu telah menemukan peristiwa. Wartawan harus bisa menemukan peristiwa setelah memahami proses atau

20

jalan cerita, yaitu harus tahu Apa (what) yang terjadi, Siapa (who) yang terlibat, Bagaimana kejadian itu terjadi (how), Kapan (when) terjadi, Di mana (where) peristiwa itu terjadi, dan Mengapa (why) sampai terjadi. Keenam hal tersebut merupakan unsur berita.21

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa berita adalah jalan cerita tentang peristiwa. Ini berarti bahwa suatu berita setidaknya mengandung dua hal, yaitu peristiwa dan jalan ceritanya. Jalan cerita tanpa peristiwa atau peristiwa tanpa jalan cerita tidak dapat disebut berita.22

Setelah merujuk kepada beberapa definisi tersebut, maka dapat didefinisikan berita sebagai berikut; Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.23

2. Nilai-Nilai Berita

Nilai berita atau news values merupakan elemen-elemen dari berita sebagai dasar patokan bagi wartawan untuk memutuskan berita mana yang panats untuk diliput, dan mana yang tidak. Meski menurut Downie JR dan Kaiser, istilah tersebut tidak mudah didefinisikan.

Kriteria nilai umum berita, menurut Brian S.Brooks, George Kennedy, Darly M. Moen, dan Don Ranly dalam “News Reporting and Editing” (1980: 6-17) menunjuk kepada sembilan hal. Beberapa pakar lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi (humanity) dan seks (sex) dalam

21

Eni Setiati, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, h. 18

22

Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), h. 55

23

segala dimensi dan manifestasinya, juga termasuk ke dalam kriteria umum nilai berita yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para reporter dan editor media massa. Sehingga terdapat 11 nilai berita, menurut AS Haris Sumadiria dalam bukunya “Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature,” yakni:

a. Keluarbiasaan (unsualness) b. Kebaruan (newness)

c. Akibat (impact) d. Aktual (timeliness) e. Kedekatan (proximity) f. Informasi (information) g. Konflik (conflict)

h. Orang pentingg (prominence)

i. Ketertarikan manusiawi (human interest) j. Kejutan (suprising)

k. Seks (sex)24

3. Jurnalisme Naratif

Menurut Sudirman Tebba dalam Jurnalistik Baru, berita dapat dibedakan dari bentuk penyajiannya, seperti berita langsung (straight news), berita komprehensif (comprehensive news), dan feature.

Berita langsung dan feature, adalah dua jenis berita yang sering dipakai pada umumnya. Narasi hadir sebagai salah satu bentuk feature

24Ibid

karena narasi memaparkan adegan demi adegan dengan memanfaatkan deskrispi, karakterisasi, dan plot.

Istilah jurnalisme naratif ini dikembangkan oleh Mark Kramer sejak tahun 1998 dalam The Nieman Fellowship di University Harvard. Jurnalisme ini masuk ke dalam genre nonfiksi, narrative nonfiction. Meski penulisannya menggunakan gaya bercerita atau story telling tapi tetap saja fakta adalah unsur utamanya. Bergaya seperti seorang story teller atau pendongeng yang melaporkan peristiwa dengan nilai dramatis yang kuat dan tingkat immersion yang tinggi.

Narrative journalism merupakan bentuk cangkokan, hasil perkawinan silang, antara keterampilan mengisahkan cerita dan kemampuan jurnalis dalam mendramatisir hasil observasinya terhadap berbagai orang, tempat, dan kejadian nyata di dunia,” ungkap Robert Vare dalam diskusi dengan para jurnalis tentang narrative journalism yang dilaporkan Nieman Reports.25

Jurnalisme narasi lebih ringkas dan simpel dibandingkan dengan jurnalisme sastrawi, model laporannya pun lebih linier, dan tidak serumit pengisahan berita literary journalism. Pekerjaan dari narasi ini tidak hanya menyampaikan peristiwa yang terjadi namun juga harus pandai mengisahkannya dalam rangkaian fakta yang dikisahkan.

Cara pengisahan naratif memperhatikan awal, tengah, dan akhir laporan serta plot yang dibangun oleh action dan dialog serta cerita pendek. Selain itu, keringkasan kisah. “Pembaca mengejar apa yang

25

dikisahkan,” tegas Woo, “dan reporter harus segera menyampaikannya.”

Riset juga diperlukan, ini menolong wartawan yang kehilangan ide untuk mengawali serta mengakhiri laporannya.

Bentuk awal narasi ini dari feature dan di dalam narrative journalism berkembang istilah teknis seperti jurnalisme sastrawi (literary journalism), creative nonfiction, extended digressive narrative nonfiction. Oleh karena itu, diperlukan untuk membahas tentang jurnalisme narasi pada bab ini.

Jurnalisme ini memang menyediakan halaman yang besar bagi wartawannya untuk mengeksplorasi kemampuan dalam mempresentasikan kisahnya. Tapi, menurut Kramer, pelaporan naratif akan tercapai bila antara editor dan reporter telah mencapai kesepahaman mengenai:

Penggunaan teknik-teknik naratif dalam jenis kisah tertentu

Proses reportase untuk laporan naratif

Siapa yang seharusnya menulis dan menyunting laporan

semacam itu26

Unsur-unsur dalam naratif ini memang menambahkan banyak hal, yang berbeda daripada straight news maupun feature pada umumnya, karena naratif lebih mengacu kepada bagaimana (How) bukan apa (What). Karena naratif ini bukan sekedar melaporkan peristiwa dengan gaya penulisan yang biasa tapi terkait mengenai melaporkan kisah, yang artinya seperti dikatakan oleh Tom Wolfe bahwa naratif harus diistilah sebagai details life. Penggambaran hidup secara detil dan menyeluruh ini dapat

26Ibid

digambarkan seperti elemen-elemen emosi, karakter, deskriptif tempat, serta kelas sosial mereka.

C. JURNALISME SASTRAWI

“Ia (jurnalisme sastrawi) seratus persen jurnalisme. Hanya saja ditulis dengan gaya sastra. Ia juga seratus persen fakta, bukan fiksi. Jurnalisme sastrawi merupakan sebuah metode penulisan dalam jurnalistik di samping metode penulisan yang sudah ada. Pada teknik penulisan dalam jurnalistik lama, umpamanya, dikenal beberapa jenis artikel seperti berita lurus dan karangan khas.”27 Pulitzer Prize menyebutnya “eksplorative journalism.” Apapun nama yang diberikan, genre ini menukik sangat dalam. Lebih dalam daripada apa yang disebut sebagai in-depth reporting. Ia bukan saja melaporkan seseorang melakukan apa. Tapi ia masuk ke dalam psikologi yang bersangkutan dan menerangkan mengapa ia melakukan itu. Ada karakter, ada drama, ada babak, ada adegan, ada konflik. Laporannya panjang dan utuh-tidak dipecah-pecah ke dalam beberapa laporan.

Sedangkan Roy Peter Clark, seorang guru menulis dari Poynter Institute Florida, mengembangkan pedoman standar 5W 1H adalah singkatan dari Who (siapa), What (Apa), Where (di mana), When (kapan), Why (mengapa), dan How (bagaimana). Pada narasi menurut Clark dalam satu esei Nieman Reports, who berubah menjadi karakter, what menjadi plot atau alur, where menjadi setting, when menjadi kronologi, why menjadi motif, dan how menjadi narasi. 28

27

Junarto Imam Prakoso, Eksperimen dengan Jurnalisme Sastrawi, artikel diakses pada 23 Mei 2010 dari http://www.semesta.net

28

Jurnalis Amerika waktu itu memang mendekati sastra karena dipojokkan oleh dua hal. Pertama, bentuk dan gaya penulisan novel yang tengah menjadi trendsetter di dunia penulisan. Kedua, keinginan untuk mengungguli daya pikat media audio visual dan kecepatan siaran televisi.29

Karena perkembangan audio visual yang sangat signifikan, hal itu mengharuskan media cetak untuk membuat varian gaya penulisan yang terbaru. Meski para jurnalis kritis mengatakan, apanya yang baru? Namun, segi jurnalisme baru ini menuntut para wartawan untuk memerhatikan dan mengamati segala hal yang penting yang terjadi ketika peristiwa dramatis di lokasi. Seperti mengenai dialog orang-orang sekitar, sikap, ekspresi wajah, mimik, dan segala macam hal detil lainnya.

Yang jelas, teknik penulisan ini memerlukan kedalaman informasi (depth information) yang lebih dibandingkan pelaporan biasa. Sebab dalam pekerjaan new journalism ada peliputan yang digarap di luar kebiasaan reporter koran atau penulis non-fiksi, yakni mengamati seluruh suasana, meluaskan dialog, memakai sudut pandang orang ketiga (point of view), dan mencari bentuk monolog interior yang bisa dipakai.30

Menurut Robert Vare dalam kumpulan buku antologi “Jurnalisme Sastrawi” Yayasan PANTAU, ada tujuh pertimbangan bila hendak menulis narasi atau jurnalisme sastra. Pertama, fakta. Jurnalisme menyucikan fakta. Walau memakai kata „sastra‟ tapi tetap saja harus

29

Septiawan Santana Kurnia, Jurnalisme Sastrawi, h. 4

30Ibid

berdasarkan fakta. Fakta tersebut harus diverifikasi, karena verifikasi adalah esensi dalam jurnalisme.

Kedua, konflik. Bila ingin menulis laporan narasi, maka sebagai daya pikatnya adalah konflik. Konflik itu sendiri bisa bermacam-macam, entar konflik internal yang berada dalam diri maupun konflik eksternal yang berada di luar diri.

Ketiga, karakter. Unsur karakter ini membantu untuk mengikat cerita. Karakter itu bisa sebagai peran utama dalam pengisahan tersebut, bisa juga peran pembantu. Baik peran utama dan pembantu memiliki fungsi yang penting dalam menghidupkan kisah.

Keempat, akses. Akses ini dimaksudkan sebagai peluang untuk mendapatkan jaringan kepada narasumber supaya lebih mudah. Entah dengan cara wawancara, korespondensi, foto, catatan pribadi narasumber, kawan, dan sebagainya.

Kelima, emosi. Unsur emosi ini untuk menghidupkan karakter dalam kisah tersebut. Emosi itu bisa saja dengan marah, tertawa, tersenyum, dan cinta. Keenam, perjalanan waktu atau series of time. Pada perjalanan waktu ini yang membedakan dari feature, jika feature itu sekali jepret foto dan narasi itu ibarat video. Terserah kepada si-penulis ingin menuliskannya yang mana lebih dahulu, apakah kronologis atau menggunakan alur flashback.

seorang panglima tinggi, yang pastinya hasil wawancara tersebut sudah dapat ditebak.

Selain tujuh hal yang diutarakan oleh Robert Vare, jika ingin menulis narasi, maka Tom Wolfe juga membuat empat karakteristik jurnalisme baru yang membedakan dengan jurnalisme konvensional. Meski gaya dalam menulis narasi ini termasuk ke dalam jurnalisme baru.

Empat alat atau karakteristik ini digunakan sebagai pegangan teori dalam penulisan gaya jurnalisme sastra, di antaranya yaitu pemakaian konstruksi adegan per adegan, pencatatan dialog secara utuh, dan pemakaian sudut pandang orang ketiga, dan mencatat secara detil. Jika diuraikan secara detil dari empat elemen dalam jurnalisme sastra, yakni: a. Konstruksi Adegan Demi Adegan

Menurut kamus sastra yang disusun Dick Hartoko dan B. Rahmono, adegan ialah bagian dari suatu babak di dalam pementasan teater. Adegan berubah bila jumlah pelaku berubah atau latar berubah. Bagi pelaporan jurnalisme, hal itu berarti pembingkaian fakta-berita-yang mengilustrasikan pelbagai kejadian yang tengah berlangsung dan dicatat sebagai satu segmen pengisahan dari keseluruhan berita yang ingin dilaporkan.31

Laporan ini disusun dengan menggunakan teknik bercerita adegan demi adegan, atau suasana demi suasana. Menurut Wolfe, jurnalisme ini menggunakan kelebihan dari teknik novel realisme dan roman, sehingga berusahan mendalami “mengapa” dan “bagaimana”. Setelah tersusun fakta

31Ibid

maka dibentuk menjadi news story, yang meliputi unsur-unsur sosial dan pelbagai ciri kemasyarakatan lainnya.

b. Pencatatan Dialog Secara Utuh

“Encyclopaedia of Literature” menyatakan bahwa dialog berasal dari bahasa Latin (dialogus) atau bahasa Yunanri (di’alogus). Dialog ini merupakan elemen sebagai penghidup dari kisah serta sebagai saluran untuk merepresentasikan perubahan topik kepada gagasan penulis.

Unsur dialog ini menguatkan keutuhan adegan dan memberikan sentuhan riil pada laporan news strory. Dialog ini lebih menggunakan kutipan langsung dibandingkan kutipan tidak langsung. Karena dengan kutipan langsung ini, lebih mengukuhkan kekuatan dari lorong-lorong peristiwa dan saat pembaca membacanya akan terasa lebih renyah.

c. Sudut Pandang Orang Ketiga

Pada karakteristik ini, sebagai representasi dari setiap suasana peristiwa atau berita melalui pandangan mata orang ketiga yang dimunculkan dalam kisah tersebut. Sudut pandang (points of view) ini ditulis layaknya seperti kita ada di sana, melukiskan seperti novelis atau penulis memoar.

d. Mencatat Secara Detil

wisata, makanana, cara merawat rumah, serta hubungan kehidupan dengan orang sekitar.

Perekaman secara detil ini akan memberikan kekuatan literer dalam pelaporannya. Secara otomatis, elemen terakhir ini memberi pembaca suatu deskripsi sosial, memotret latar belakang kehidupan seseorang, dan mencatat lambang-lambang sosial.

Pengamatan terhadap sudut pandang penulis tersebut, bisa lewat kata “saya” atau “I”. Bisa juga melalui tokoh-tokoh lainnya (sudut

41

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. MAJALAH PANTAU

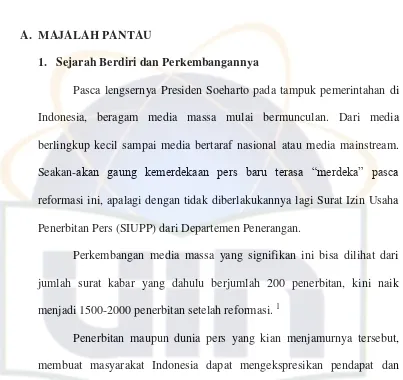

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tampuk pemerintahan di Indonesia, beragam media massa mulai bermunculan. Dari media berlingkup kecil sampai media bertaraf nasional atau media mainstream. Seakan-akan gaung kemerdekaan pers baru terasa “merdeka” pasca reformasi ini, apalagi dengan tidak diberlakukannya lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Departemen Penerangan.

Perkembangan media massa yang signifikan ini bisa dilihat dari jumlah surat kabar yang dahulu berjumlah 200 penerbitan, kini naik menjadi 1500-2000 penerbitan setelah reformasi. 1

Penerbitan maupun dunia pers yang kian menjamurnya tersebut, membuat masyarakat Indonesia dapat mengekspresikan pendapat dan menerbitkan produk jurnalistik melalui media masing-masing. Salah satunya, Yayasan Pantau yang dahulunya bernama Majalah Pantau.

Pada awal berdiri, Majalah Pantau adalah sebuah majalah yang diterbitkan di bawah naungan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada Juli 1999. ISAI dan Article XIX adalah organisasi nirlaba untuk kebebasan berekspresi dari London yang juga ikut mengonsultani Rancangan Undang-Undang (UU) Pers No.40 Tahun 1999 dan

1Yayasan Pantau

sama memantau televisi serta menerbitkan penelitiannya lewat Pantau melalui sebuah newsletter.

Pada Pemilu 1999, ISAI mengadakan program Pemantauan Televisi yang bekerjasama dengan Article XIX London. Hasil pemantauannya tersebut diterbitkan dalam bentuk newsletter yang bernama Pantau dan terbit setiap minggu selama masa kampanye Pemilu. Tujuannya, untuk memantau televisi-televisi Indonesia dalam meliput Pemilu pasca Orde Baru (Orba). Sesudah Pemilu, Pantau diubah menjadi majalah pemantauan media, dengan penekanan pada surat kabar dan analisis isi.

Pada akhir 2000, muncul pemikiran untuk membuat newsletter lebih populer, tak hanya mengandalkan analisis isi. Pantau yang pada awalnya hanya berbentuk newsletter berubah menjadi majalah dan tidak hanya memantau permasalahan kampanye Pemilu belaka.

Maka pada Maret 2001, Pantau diubah menjadi majalah bulanan. Partnership for Governance Reform in Indonesia dan Ford Foundation membantu pendanaan Pantau dengan hibah masing-masing sebesar US$65,000 (2001-2002) dan US$200,000 (2001-2003). Tujuannya, menjadikan Pantau sebagai majalah bulanan dengan liputan mendalam soal media dan jurnalisme. Beberapa perusahaan dan organisasi memberikan sumbangan sehingga total dana Pantau terpakai sekitar $350,000 dalam dua tahun (termasuk investasi awal).

Isinya, sekitar 60 persen mengenai media dan 40 persen non media. Majalah Pantau ini menjadi fenomena baru dalam jurnalisme Indonesia, karena untuk pertama kalinya media massa Indonesia diliput media lain dengan standar wajar-tanpa standar ganda karena khawatir saling mengganggu sesama wartawan.

Andreas Harsono, seseorang yang aktif berkecimpung dari awal Majalah Pantau di bawah ISAI sampai diterbitkan oleh Yayasan Pantau, mengatakan bahwa di Indonesia Majalah Pantau adalah majalah pertama yang dengan sadar menggunakan teknik penulisan jurnalisme sastrawi, dengan menggunakan elemen-elemen yang dikemukakan oleh Tom Wolfe.

“Kalau dilihat secara teoritis, dilakukan secara sadar dengan membaca Tom Wolfe, dengan memakai elemen-elemen yang diterangkan oleh Tom Wolfe dengan visi new journalismnya tampaknya yang muncul secara sadar dan dengan naratif yah baru Pantau.”2

Pantau terbit rutin pada setiap hari Senin pertama. Tiap bulan dicetak 3,000 eksemplar dan sirkulasi terjualnya naik hingga mencapai 2,500 pada Februari 2003. Menurut survei “Business Digest” pada Oktober 2002, sebuah majalah Pantau rata-rata dibaca enam orang dan 62 persen pembaca Pantau adalah wartawan (media cetak disusul wartawan televisi). Sisanya politisi, akademisi, orang public relation, dan mahasiswa. Contohnya seperti Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, termasuk pelanggan Pantau dan menyukai majalah ini. Liem Sioe Liong dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Tapol London menyebut majalah ini sebagai majalah terbaik di Indonesia. Muchtar Buchori, seorang legislator dari

2