KARYA TULIS ILMIAH

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA ASPIRIN DENGAN MADU DAN PROPOLIS SEBAGAI ANTIPLATELET BERDASARKAN

WAKTU PERDARAHAN PADA EKOR MENCIT

Oleh:

LOGASELVI A/P RAMAR 120100521

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA ASPIRIN DENGAN MADU DAN PROPOLIS SEBAGAI ANTIPLATELET BERDASARKAN WAKTU

PERDARAHAN PADA EKOR MENCIT

Oleh :

LOGASELVI A/P RAMAR 120100521

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA ASPIRIN DENGAN MADU DAN PROPOLIS SEBAGAI ANTIPLATELET BERDASARKAN WAKTU

PERDARAHAN PADA EKOR MENCIT

KARYA TULIS ILMIAH

“Karya Tulis Ilmiah Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Kelulusan Sarjana Kedokteran”

Oleh:

LOGASELVI A/P RAMAR 120100521

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Prevalensi penyakit kardiovaskular (CVD) dan mortalitasnya terus meningkat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa aspirin dapat mengurangi mortalitas yang disebabkan oleh CVD namun ternyata aspirin memiliki efek samping yang merugikan. Penelitian untuk meneliti perbandingan efektivitas aspirin dengan madu dan propolis belum ada padahal madu dan propolis memiliki efek antiplatelet.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya efek antiplatelet pada madu dan propolis serta mengetahui perbandingan efektivitas antara aspirin dengan madu dan propolis sebagai antiplatelet berdasarkan pengukuran waktu perdarahan pada ekor mencit.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan rancangan

post test only control group yang dilakukan pada 32 ekor mencit jantan (mus musculus), galur Double Ditsch Webster, berumur ± 3 bulan, berat badan 20-30 g, dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. Terdiri dari kelompok kontrol negatif (plasebo), aspirin, madu dan propolis. Pemberian suspensi dilakukan peroral melalui sonde lambung selama 12 hari. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Departemen Farmakologi dan Terapetik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada bulan September hingga Desember 2015. Data yang dikumpulkan adalah lamanya waktu perdarahan pada ekor mencit. Data dianalisis dengan uji Shapiro Wilk, kemudian dilanjutkan uji Kruskal Wallis dan Mann Whitney.

Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit untuk masing-masing kelompok adalah plasebo (102,88 detik), aspirin (369,38 detik), propolis (385,88 detik) dan madu (304,63 detik). Uji Mann Whitney menunjukkan hasil yang signifikan pada kelompok aspirin, madu dan propolis terhadap kelompok kontrol (plasebo) dengan p=0,001. Tidak didapatkan perbedaan bermakna pada kelompok aspirin terhadap propolis (p=0,834) dan madu (p=0,172) dan antara kelompok propolis terhadap madu (p=0,294).

Madu dan propolis dapat menimbulkan efek antiplatelet pada mencit. Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan pemberian propolis dan madu lebih panjang atau mendekati dengan rerata waktu perdarahan dengan pemberian aspirin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya pada manusia dalam menangani penyakit jantung dan pembuluh darah.

ABSTRACT

The prevalence of cardiovascular disease (CVD) and its mortality continues to increase. Various studies have shown that aspirin can reduce CVD mortality but it has adverse side effects. Research to examine the comparative effectiveness of aspirin with honey and propolis has not been done even though both have antiplatelet effects.

This study aimed to prove the antiplatelet effects on honey and propolis and to compare the antiplatelet effects of aspirin with honey and propolis based on the bleeding time in mice.

This study is a true experimental design with post test only control group that performed on 32 male mice, Double Ditsch Webster, ± 3 months old, weight of 20-30 g, were randomly divided into 4 groups. Consisting of a negative control group (placebo), aspirin, honey and propolis. The suspension were given orally for 12 days using sonde. Research was conducted at the Laboratory of Pharmacology Department of Pharmacology and Therapeutics Faculty of Medicine, University of North Sumatra in September until December 2015. The data collected was the bleeding time in mice. Data were analyzed by Shapiro Wilk test, followed by Kruskal Wallis and Mann Whitney.

The mean bleeding time in mice was placebo (102.88 seconds), aspirin (369.38 seconds), propolis (385.88 seconds) and honey (304.63 seconds). Mann Whitney test showed a significant results in the aspirin, honey and propolis groups against the control group (placebo) with p=0.001. There were no significant differences in the aspirin group against propolis (p=0.834) and honey (p=0.172) and between propolis group and honey (p=0.294).

Honey and propolis have an antiplatelet effects in mice. The mean bleeding time in mice given honey and propolis are longer or closer to the mean bleeding time in aspirin group. The results could be used as a basis for further research to determine its use in humans with cardiovascular disease.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat dan rahmatnya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini

dengan judul “Perbandingan Efektivitas antara Aspirin dengan Madu dan

Propolis Sebagai Antiplatelet Berdasarkan Waktu Perdarahan pada Ekor

Mencit”.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam

melaksanakan penelitian ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp. PD-KGEH, selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Sake Juli Martina, Sp.FK selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga karya tulis

ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. dr. Wulan Fadine, M.Ked(An), Sp.An selaku Dosen Penguji 1 (Seminar

Proposal), dr. Jelita Siregar, M.Ked(Clin-Path), Sp.PK selaku Dosen Penguji

1 (Seminar Hasil) dan dr. Ronald Sitohang, Sp.B selaku Dosen Penguji 2,

yang telah banyak memberikan komentar dan saran-saran yang bermanfaat,

sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan lebih lengkap.

4. Pihak Departemen Farmakologi dan Terapetik yang telah memberikan izin

penelitian kepada penulis untuk melakukan penelitian di Laboratorium

Farmakologi.

5. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa mendoakan serta memberikan

6. Teman sekelompok saya yaitu Michael R I Silaban dan Muhammad Luthfi

yang selalu memberikan masukan dan bantuan dalam pengambilan data untuk

menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

7. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan

bantuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu penulis mengharapkan karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Akhir kata

saya ucapkan banyak terima kasih.

Medan, 1 Desember 2015,

Peneliti,

Logaselvi A/P Ramar

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ………... i

ABSTRAK ……….. ii

ABSTRACT ……… iii

KATA PENGANTAR ……… iv

DAFTAR ISI ……….... vi

DAFTAR TABEL ………... ix

DAFTAR GAMBAR ……….. x

DAFTAR SINGKATAN ……… xi

DAFTAR LAMPIRAN ……….. xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ………... 1

1.1. Latar Belakang ………... 1

1.2. Rumusan Masalah ……….. 4

1.3. Tujuan Penelitian ………... 4

1.4. Manfaat Penelitian ………. 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ………. 6

2.1. Hemostasis ………. 6

2.1.1. Pengertian ………. 6

2.1.2. Spasme Pembuluh Darah ………. 6

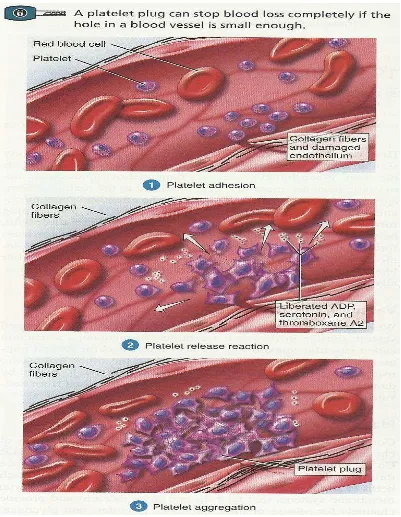

2.1.3. Pembentukan Sumbat Trombosit ………. 7

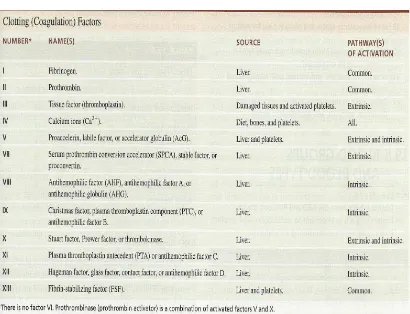

2.1.4. Pembekuan Darah ……… 10

2.1.5. Sistem Fibrinolisis ……… 12

2.2. Trombosis ………... 12

2.3. Aspirin ……… 13

2.3.1. Definisi ………. 13

2.3.3. Farmakokinetik ……… 13

2.3.4. Efek Samping ………... 14

2.4. Propolis ……….. 16

2.4.1. Definisi ………. 16

2.4.2. Karakteristik Propolis ……….. 16

2.4.3. Kandungan Propolis ………. 16

2.4.4. Pengaruh Propolis terhadap Agregasi Trombosit …………. 17

2.5. Madu ……….. 17

2.5.1. Definisi ………. 17

2.5.2. Jenis-jenis Madu ………... 17

2.5.3. Karakteristik Madu ………... 18

2.5.4. Kandungan Madu ………. 18

2.5.5. Pengaruh Madu terhadap Agregasi Trombosit ………. 19

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL …….. 20

3.1. Kerangka Konsep Penelitian ……….. 20

3.2. Definisi Operasional ……….. 20

3.3. Hipotesis ……… 22

BAB 4 METODE PENELITIAN ………... 23

4.1. Jenis Penelitian ………... 23

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian ………. 24

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ………. 24

4.4. Kriteria Inklusi, Eksklusi, dan Drop Out ………... 25

4.5. Cara Kerja dan Alur Penelitian ……….. 26

4.6. Data yang dikumpul ………... 29

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……… 30

5.1. Hasil Penelitian ……….. 30

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ………. 30

5.1.2. Deskripsi Sampel Penelitian ……… 30

5.1.3. Hasil Analisis Data ……….. 30

5.1.4. Uji Normalitas Data ………. 31

5.1.5. Uji Homogenitas Data ……….. 32

5.1.6. Uji Komparabilitas ………... 32

5.1.7. Uji Lanjutan (Post Hoc Test) ……… 33

5.2. Pembahasan ……… 33

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ……….. 36

6.1. Kesimpulan ……… 36

6.2. Saran ……….. 36

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1. Faktor Koagulasi 10

Tabel 4.1. Tabel Konversi Perhitungan Dosis secara per oral 28

Tabel 5.1. Waktu Perdarahan Mencit (detik) 30

Tabel 5.2. Hasil Uji Normalitas Waktu Perdarahan 32

Tabel 5.3. Uji Homogenitas Waktu Perdarahan antar Kelompok 32

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1. Pembentukan Sumbat Trombosit 9

Gambar 2.2. Kaskade Pembekuan Darah 11

Gambar 2.3. Tempat Aksi Obat Antiplatelet 15

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 20

DAFTAR SINGKATAN

ADP Adenosine diphosphate

ANOVA Analysis of variance

ASA Acetylsalicylic acid

cAMP Cyclic adenosine monophosphate

CAPE Caffeic Acid Phenethyl Ester

cGMP Cyclic guanosine monophosphate

COX-1 Cyclooxygenase-1

CVD Cardiovascular disease

DDW Double Ditsch Webster

LDL Low-density lipoprotein

NCD Noncommunicable diseases

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

PGI2 Prostacyclin

PKC Protein kinase C

SPSS Statistical Package for Social Sciences

TIA Transient ischemic attacks

TXA2 Thromboxane A2

VASP Ser157 Vasodilator-stimulated phosphoprotein Serine 157

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Lampiran 2 Ethical Clearance

ABSTRAK

Prevalensi penyakit kardiovaskular (CVD) dan mortalitasnya terus meningkat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa aspirin dapat mengurangi mortalitas yang disebabkan oleh CVD namun ternyata aspirin memiliki efek samping yang merugikan. Penelitian untuk meneliti perbandingan efektivitas aspirin dengan madu dan propolis belum ada padahal madu dan propolis memiliki efek antiplatelet.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya efek antiplatelet pada madu dan propolis serta mengetahui perbandingan efektivitas antara aspirin dengan madu dan propolis sebagai antiplatelet berdasarkan pengukuran waktu perdarahan pada ekor mencit.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan rancangan

post test only control group yang dilakukan pada 32 ekor mencit jantan (mus musculus), galur Double Ditsch Webster, berumur ± 3 bulan, berat badan 20-30 g, dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. Terdiri dari kelompok kontrol negatif (plasebo), aspirin, madu dan propolis. Pemberian suspensi dilakukan peroral melalui sonde lambung selama 12 hari. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Departemen Farmakologi dan Terapetik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada bulan September hingga Desember 2015. Data yang dikumpulkan adalah lamanya waktu perdarahan pada ekor mencit. Data dianalisis dengan uji Shapiro Wilk, kemudian dilanjutkan uji Kruskal Wallis dan Mann Whitney.

Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit untuk masing-masing kelompok adalah plasebo (102,88 detik), aspirin (369,38 detik), propolis (385,88 detik) dan madu (304,63 detik). Uji Mann Whitney menunjukkan hasil yang signifikan pada kelompok aspirin, madu dan propolis terhadap kelompok kontrol (plasebo) dengan p=0,001. Tidak didapatkan perbedaan bermakna pada kelompok aspirin terhadap propolis (p=0,834) dan madu (p=0,172) dan antara kelompok propolis terhadap madu (p=0,294).

Madu dan propolis dapat menimbulkan efek antiplatelet pada mencit. Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan pemberian propolis dan madu lebih panjang atau mendekati dengan rerata waktu perdarahan dengan pemberian aspirin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya pada manusia dalam menangani penyakit jantung dan pembuluh darah.

ABSTRACT

The prevalence of cardiovascular disease (CVD) and its mortality continues to increase. Various studies have shown that aspirin can reduce CVD mortality but it has adverse side effects. Research to examine the comparative effectiveness of aspirin with honey and propolis has not been done even though both have antiplatelet effects.

This study aimed to prove the antiplatelet effects on honey and propolis and to compare the antiplatelet effects of aspirin with honey and propolis based on the bleeding time in mice.

This study is a true experimental design with post test only control group that performed on 32 male mice, Double Ditsch Webster, ± 3 months old, weight of 20-30 g, were randomly divided into 4 groups. Consisting of a negative control group (placebo), aspirin, honey and propolis. The suspension were given orally for 12 days using sonde. Research was conducted at the Laboratory of Pharmacology Department of Pharmacology and Therapeutics Faculty of Medicine, University of North Sumatra in September until December 2015. The data collected was the bleeding time in mice. Data were analyzed by Shapiro Wilk test, followed by Kruskal Wallis and Mann Whitney.

The mean bleeding time in mice was placebo (102.88 seconds), aspirin (369.38 seconds), propolis (385.88 seconds) and honey (304.63 seconds). Mann Whitney test showed a significant results in the aspirin, honey and propolis groups against the control group (placebo) with p=0.001. There were no significant differences in the aspirin group against propolis (p=0.834) and honey (p=0.172) and between propolis group and honey (p=0.294).

Honey and propolis have an antiplatelet effects in mice. The mean bleeding time in mice given honey and propolis are longer or closer to the mean bleeding time in aspirin group. The results could be used as a basis for further research to determine its use in humans with cardiovascular disease.

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Hemostasis adalah suatu reaksi tubuh yang terjadi secara berurutan untuk

menghentikan perdarahan. Bila pembuluh darah rusak atau pecah, maka proses

hemostasis harus terjadi dengan cepat pada daerah yang telah terjadi kerusakan dan

dikendalikan dengan hati-hati agar efektif. Tiga mekanisme utama yang terjadi untuk

mengurangi kehilangan darah adalah vascular spasm (spasme pembuluh darah),

platelet plug formation (pembentukan sumbat trombosit), dan koagulasi (pembekuan

darah) (Tortora dan Derrickson, 2011).

Proses hemostasis dapat terjadi tanpa adanya cedera tambahan pada pembuluh

darah pasien yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan kelainan pada pembuluh

darah (Tortora dan Derrickson, 2011). Dengan kata lain, trombosis merupakan

pembentukan sumbat hemostatik yang patologis dalam pembuluh darah yang tidak

terjadi perdarahan (Rang et al., 2012). Misalnya, pada pasien dengan transient

ischemic attacks (TIA), cerebrovascular disease (stroke), myocardial infarction, atau

penyumbatan pada arteri perifer yang digolongkan sebagai cardiovascular disease

(CVD) (OECD/WHO, 2014).

Penyakit kardiovaskular (CVD) adalah penyebab utama kecacatan dan

kematian prematur di seluruh dunia. Proses patologi yang mendasari CVD adalah

aterosklerosis (WHO, 2007). Menurut World Health Organization (WHO) pada

tahun 2012, kematian yang disebabkan oleh noncommunicable diseases (NCD)

adalah sebanyak 38 juta dari 56 juta kematian global, yaitu sekitar 68%. Penyebab

utama kematian NCD pada tahun 2012 adalah penyakit kardiovaskular (CVD) yaitu

Di wilayah Asia/Pasifik, ternyata penyebab kematian utama adalah CVD yaitu

diperkirakan sebanyak 9,3 juta kematian dan menyumbang sekitar sepertiga daripada

seluruh kematian yang terjadi pada tahun 2012 (OECD/WHO, 2014).

Menurut WHO-Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles pada

tahun 2014, penyakit kardiovaskular (CVD) telah menjadi penyebab utama kematian

di Indonesia yaitu sekitar 37% dari seluruh kematian (1,551,000) di negara tersebut.

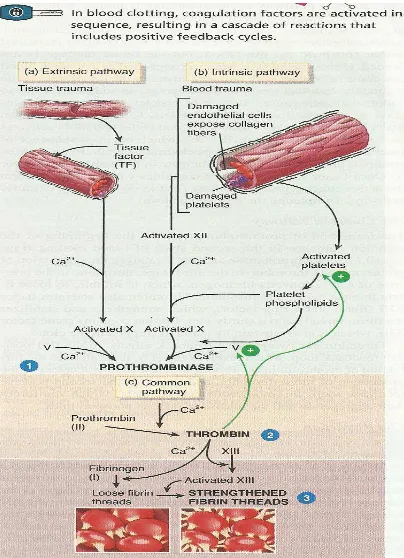

Pemberian obat antiplatelet misalnya aspirin dapat mengurangi angka

kematian yang disebabkan oleh CVD. Terapi antiplatelet ini dikatakan efektif dalam

menangani penyakit vaskular yang berat dengan pemberian secara jangka pendek

maupun jangka panjang (Antithrombotic Trialists’ Collaboration, 2002). Aspirin

(Acetylsalicylic acid-ASA) ternyata bekerja dengan menghambat sintesis tromboksan

A2 (TXA2) di dalam trombosit dan prostasiklin (PGI2) di pembuluh darah dengan

menghambat secara ireversibel enzim siklo-oksigenase (Rosmiati dan Gan, 1995).

Namun, dosis aspirin yang digunakan sebagai obat antiplatelet dalam uji klinis tidak

setara (Patrono et al., 2004). Pemberian aspirin dosis tunggal yang berlebihan serta

secara jangka panjang dapat menyebabkan risiko terjadinya keracunan (Litovitz et al.,

2001). Tingkat keparahan komplikasi yang terjadi dengan pemberian aspirin

tergantung pada dosis dan lama pengobatannya. Komplikasinya bisa berupa

perdarahan dan perforasi pada sistem gastrointestinal (Farrugia, 1999). Ternyata

setiap terapi farmakologis memiliki efek samping yang merugikan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Maka bahan alami yang aman diperlukan sebagai

terapi farmakologis yang alternatif atau sebagai suplemen (Ndagu et al., 2013).

Madu adalah suatu cairan manis dan kental dengan rasa yang unik yang

dihasilkan oleh lebah madu (Farooqui, 2009). Madu sangat berkhasiat dalam terapi

medis karena adanya berbagai komponen phenolic yang mempunyai banyak aktivitas

biologis, termasuk antioksidan dan anti-inflamasi (Farooqui et al., 2014). Penelitian

antiagregasi platelet. Madu mengandung flavonoid, termasuk hesperetin yang

berfungsi sebagai antiagregasi platelet (Jin, 2007).

Propolis adalah produk lebah resin yang mempunyai penampilan fisik yang

bervariasi, tergantung pada banyak faktor (Salatino et al., 2005). Caffeic acid

phenethyl ester (CAPE) merupakan komponen aktif propolis yang diperoleh dari

sarang lebah madu. CAPE terbukti memiliki aktivitas antiplatelet, yaitu dengan

menghambat agregasi platelet (Chen et al., 2007).

Dengan adanya efek antiplatelet pada madu dan propolis, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbandingan efektivitas aspirin dengan

madu dan propolis sebagai antiplatelet berdasarkan pengukuran waktu perdarahan

pada ekor mencit. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pencegahan CVD

1.2. Rumusan Masalah

Prevalensi penyakit kardiovaskular (CVD) dan mortalitas yang berkaitan dengannya terus meningkat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa aspirin

dapat mengurangi mortalitas yang disebabkan oleh CVD namun ternyata aspirin

memiliki efek samping yang merugikan. Penelitian untuk meneliti perbandingan

efektivitas aspirin dengan madu dan propolis belum ada padahal madu dan propolis

terbukti mempunyai efek antiplatelet. Dengan demikian, masalah penelitian ini

adalah bagaimana perbandingan efektivitas aspirin dengan madu dan propolis sebagai

antiplatelet dinilai berdasarkan lama waktu perdarahan pada ekor mencit.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Dibuktikan adanya efek antiplatelet pada madu dan propolis serta

diketahuinya perbandingan efektivitas antara aspirin dengan madu dan

propolis sebagai antiplatelet berdasarkan pengukuran lama waktu perdarahan

pada ekor mencit.

1.3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Dibuktikan adanya pemanjangan waktu perdarahan pada ekor mencit

setelah pemberian propolis.

2. Dibuktikan adanya pemanjangan waktu perdarahan pada ekor mencit

setelah pemberian madu.

3. Diketahui perbandingan rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan

pemberian aspirin dan propolis.

4. Diketahui perbandingan rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang efektivitas madu dan

propolis sebagai antiplatelet dan menjadi suatu pengalaman dalam

mengembangkan kemampuan peneliti di bidang penelitian kesehatan.

2. Bagi masyarakat

Bila terbukti pemakaian madu dan propolis dapat memanjangkan waktu

perdarahan, maka pemakaiannya dapat dipertimbangkan sebagai terapi

antiplatelet yang alternatif atau sebagai suplemen dalam menangani penyakit

jantung dan pembuluh darah.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan acuan atau dasar perkembangan informasi bagi peneliti lain

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Hemostasis

2.1.1. Pengertian

Hemostasis berasal dari kata haima (darah) dan stasis (berhenti), merupakan

proses yang amat kompleks, berlangsung secara terus menerus dalam mencegah

kehilangan darah secara spontan, serta menghentikan perdarahan akibat kerusakan

sistem pembuluh darah. Proses yang terjadi secara lokal berfungsi untuk menutup

kebocoran pembuluh darah, membatasi kehilangan darah yang berlebihan, dan

memberi kesempatan untuk perbaikan pembuluh darah (Suharti, 2009).

Hemostasis merupakan proses pembentukan bekuan pada dinding pembuluh

darah yang rusak dan mencegah kehilangan darah disamping mempertahankan darah

dalam keadaan cair dalam sistem vaskular (Barrett et al., 2012). Mekanisme yang

terjadi dalam upaya mengurangi kehilangan darah adalah spasme pembuluh darah

(vascular spasm), pembentukan sumbat trombosit (platelet plug formation), dan

pembekuan darah atau koagulasi (Tortora dan Derrickson, 2011).

2.1.2. Spasme Pembuluh Darah

Otot polos sirkuler yang tersusun pada dinding pembuluh darah akan

berkontraksi dengan segera setelah terjadi kerusakan pada pembuluh darah arteri,

yang disebut vascular spasm. Mekanisme ini akan mengurangi kehilangan darah

selama beberapa menit sampai jam sehingga mekanisme hemostatik lain terjadi.

Spasme ini terjadi mungkin karena kerusakan pada otot polos, disebabkan oleh zat

atau substansi yang dilepaskan dari trombosit teraktivasi (activated platelets) dan

2.1.3. Pembentukan Sumbat (plug) Trombosit 2.1.3.1. Platelet/ Trombosit

Trombosit adalah suatu sel berbentuk cakram (disc-shaped), sangat kecil

(diameternya 1-5µm), yang beredar dalam darah pada konsentrasi

200,000-400,000/µ L, dengan umur rata-rata 7-10 hari. Trombosit berasal dari megakariosit,

polyploidal hematopoietic cells yang terdapat di sumsum tulang. Pengatur utama

dalam pembentukan trombosit adalah hormon thrombopoietin (TPO) yang diproduksi

oleh hepar dan ginjal (Longo et al., 2012). Trombosit mengandung butiran berisi

bahan kimia yang sekali dilepaskan akan memicu terjadi pembekuan darah (Tortora

dan Derrickson, 2011). Secara ultrastruktur, trombosit terdiri atas zona perifer, zona

sol-gel dan zona organela (Suharti, 2009).

2.1.3.2. Adhesi Trombosit

Bila terjadi kerusakan pada sel endotel, trombosit akan menempel dan hampir

menutupi kolagen pada subendotel yang terpapar. Hal ini memicu terjadinya reaksi

kimia yang mengaktifkan trombosit (Howland dan Mycek, 2006).

2.1.3.3. Aktivasi Trombosit

Reseptor pada permukaan trombosit yang terlekat diaktifkan oleh kolagen dari

jaringan ikat yang mendasari. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan morfologi di

dalam trombosit, dan terjadi pelepasan mediator kimia dari vesikel trombosit

(Howland dan Mycek, 2006). Fase ini disebut reaksi pelepasan dari trombosit. ADP

yang dilepaskan dan tromboksan A2 memainkan peran utama dengan mengaktifkan

trombosit yang terdekat. Serotonin dan tromboksan A2 berfungsi sebagai

vasokonstriktor, menyebabkan dan mempertahankan kontraksi otot polos pembuluh

darah, yang menurunkan aliran darah pada bagian pembuluh yang rusak (Tortora dan

2.1.3.4. Agregasi Trombosit

Pelepasan ADP menyebabkan trombosit lain di sekitarnya lengket, dan sifat

lengket pada trombosit yang baru diaktifkan ini menyebabkan terjadinya penempelan

pada trombosit yang telah aktif sebelumnya. Pertemuan trombosit ini disebut sebagai

agregasi trombosit. Akhirnya, akumulasi dan perlengketan sejumlah besar trombosit

akan membentuk suatu massa yang disebut platelet plug. Sumbat trombosit sangat

efektif dalam mencegah kehilangan darah dalam pembuluh darah yang kecil. Sumbat

trombosit akan menjadi sangat ketat ketika diperkuat oleh fibrin yang terbentuk

2.1.4. Pembekuan Darah (Koagulasi)

Pembekuan adalah kaskade kompleks dari reaksi enzimatik di mana setiap

faktor pembekuan mengaktifkan molekul dalam urutan tetap. Pada akhirnya,

sejumlah besar produk yaitu fibrin terbentuk. Dua jalur, disebut jalur ekstrinsik dan

jalur intrinsik akan memicu terjadi pembentukan enzim protrombinase. Enzim ini

akan mengubah protrombin menjadi trombin di common pathway. Akhirnya, enzim

trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk bekuan (Tortora

dan Derrickson, 2011).

Tabel 2.1. Faktor Koagulasi

2.1.5. Sistem Fibrinolisis

Sistem fibrinolisis berfungsi menghancurkan bekuan fibrin (Suharti, 2009).

Plasminogen diubah menjadi plasmin oleh activator plasminogen di jaringan. Plasmin

membatasi perkembangan bekuan dan melarutkan jaringan fibrin untuk penyembuhan

luka (Howland dan Mycek, 2006). Pada umumnya proses penyembuhan berlangsung

dalam waktu 14 hari (Tambunan, 2009).

2.2. Trombosis

Trombosis adalah proses pembentukan trombus atau adanya trombus dalam

pembuluh darah atau ruang jantung (Tambunan, 2009). Trombosis merupakan

pembentukan sumbat hemostatik yang patologis dalam pembuluh darah yang tidak

terjadi perdarahan (Rang et al., 2012). Trombosis dapat terjadi pada arteri dan vena.

Trombosis pada arteri disebut trombus putih karena komposisinya selain fibrin

didominasi oleh trombosit (Tambunan, 2009). Trombus tersebut biasanya

berhubungan dengan aterosklerosis dan dapat mengganggu aliran darah sehingga

menyebabkan iskemia atau kematian jaringan (Rang et al., 2012). Trombus pada vena

disebut trombus merah karena komposisinya selain fibrin didominasi oleh sel darah

merah (Tambunan, 2009).

Trombosis terjadi bila ada gangguan keseimbangan antara yang merangsang

trombosis dan yang mencegah trombosis. Faktor merangsang atau faktor risiko

trombosis pada arteri adalah endotel pembuluh darah yang tidak utuh, trombosit yang

teraktivasi, defisiensi antipembekuan, klirens faktor pembekuan aktif berkurang,

sistem fibrinolisis berkurang, dan stagnasi. Trombosis pada arteri serebral akan

mengakibatkan Transient ischemic attack (TIA) atau strok iskemik. Trombosis pada

arteri koroner mengakibatkan angina pektoris atau infark miokard. Trombosis pada

arteri perifer akan menyebabkan klaudikasio intermiten atau nekrosis/gangren

Trombus vena biasanya dimulai di vena betis yang kemudian meluas sampai

vena proksimal. Trombus biasanya dibentuk pada daerah aliran darah yang lambat

atau yang terganggu. Stasis merupakan predisposisi trombosis karena mencegah

faktor koagulasi aktif dilarutkan oleh darah yang tidak aktif, mencegah klirens faktor

koagulasi aktif, dan mencegah bercampurnya faktor koagulasi aktif dengan

penghambatnya (Tambunan, 2009).

2.3. Aspirin 2.3.1. Definisi

Acetylsalicylic acid, atau dikenal sebagai aspirin merupakan obat golongan

antitrombosit yang dapat menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan

terhambatnya pembentukan trombus yang terutama sering ditemukan pada sistem

arteri (Rosmiati dan Gan, 1995).

2.3.2. Mekanisme Kerja

Aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 (TXA2) di dalam trombosit dan

prostasiklin (PGI2) di pembuluh darah dengan menghambat secara ireversibel enzim

siklo-oksigenase (akan tetapi siklo-oksigenase dapat dibentuk kembali oleh sel

endotel). Sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi trombosit (Rosmiati dan

Gan, 1995). Trombosit tidak dapat mensintesis protein karena tidak mempunyai inti

sel, sehingga setelah pemberian aspirin, sintesis TXA2 tidak terjadi sampai trombosit

yang berkenaan diganti dalam tujuh hingga sepuluh hari (Rang et al., 2012).

2.3.3. Farmakokinetik

Aspirin diserap dari lambung dan usus kecil. Aspirin memiliki sifat kelarutan

air yang rendah yang merupakan faktor pembatas dalam penyerapan. Aspirin dapat

deasetilasi dengan cepat di dinding usus, hati, plasma, dan jaringan lain untuk

plasma sekitar 80% dan memiliki volume distribusi sebesar 0.17 L/kg. Aspirin secara

perlahan memasuki otak, tetapi bebas melintasi plasenta. Kedua aspirin dan asam

salisilat terkonjugasi dalam hati dengan membentuk salicyluric acid dan glucuronic

acid. Beberapa metabolit kecil lainnya juga diproduksi. Metabolit tersebut diekskresi

melalui filtrasi glomerulus serta sekresi tubular. Biasanya, hanya 1/10 diekskresikan

sebagai asam salisilat bebas, tapi dapat ditingkatkan dengan alkalinisasi. Waktu paruh

aspirin adalah 15-20 menit. Namun, proses metabolisme menjadi jenuh selama

rentang terapeutik; waktu paruh obat dengan dosis antiinflamasi mugkin sekitar

delapan sampai dua belas jam sedangkan selama keracunan mungkin sampai 30 jam.

Dengan demikian, proses eliminasi tergantung pada dosisnya (Tripathi, 2008).

2.3.4. Efek Samping

Efek samping aspirin misalnya rasa tidak enak di perut, mual, dan perdarahan

saluran cerna biasanya dapat dihindarkan bila dosis per hari tidak lebih dari 325 mg.

Penggunaan bersama antasid atau antagonist H2 dapat mengurangi efek tersebut. Obat

ini dapat mengganggu hemostasis pada tindakan operasi dan bila diberikan bersama

heparin atau antikoagulan oral dapat meningkatkan risiko perdarahan (Rosmiati dan

Gan, 1995). Efek samping aspirin, terutama pada saluran pencernaan, yang

bagaimanapun, jelas berhubungan dengan dosis, sehingga dosis rendah (sering 75 mg

sekali sehari) biasanya dianjurkan untuk tromboprofilaksis. Thromboprophylaxis

disediakan untuk orang yang berisiko tinggi menderita penyakit kardiovaskular (Rang

2.4. Propolis 2.4.1. Definisi

Propolis adalah hasil campuran dari lilin lebah dan resin yang dikumpulkan

oleh lebah madu dari tanaman, khususnya dari bunga dan kuncup daun. Air liur dan

sekresi lain dari lebah dicampur berserta dengan lilin dalam proses pengumpulan dan

pemodelan resin. Resin ini digunakan oleh lebah untuk melapisi bagian dalam rongga

sarang. Komposisi propolis tergantung pada jenis tanaman yang didatangi oleh lebah

(Krell, 1996).

2.4.2. Karakteristik Propolis

Propolis merupakan hasil produk lebah resin dengan penampilan fisik yang

bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Warna propolis bervariasi dari kuning,

hijau, sampai coklat gelap (Salatino et al., 2005). Propolis bersifat lembut, lentur, dan

sangat lengket pada suhu 250-450 C. Propolis akan menjadi keras dan rapuh di bawah

suhu 150 C. Sementara di atas suhu 450 C propolis semakin lengket dan akan menjadi

cair pada suhu 600 sampai 700 C. Pelarut yang paling umum digunakan untuk

ekstraksi komersial adalah etanol, glikol dan air (Krell, 1996).

2.4.3. Kandungan Propolis

Komposisi propolis sangat kompleks dan lebih dari 300 senyawa telah

diidentifikasi. Komposisinya bervariasi dan tergantung pada musim dan vegetasi di

daerah di mana propolis dikumpulkan (Castro, 2001). Propolis terdiri dari resin

(50%), lilin (30%), minyak esensial (10%), pollen (5%), dan senyawa organik lain

(5%) (Gomez-Caravaca et al., 2006). Polyphenols, termasuk flavonoid, phenolic

acids dan ester merupakan molekul aktif yang utama dalam propolis (Havsteen,

2002). Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) adalah komponen aktif propolis yang

2.4.4. Pengaruh Propolis terhadap Agregasi Trombosit

Agregasi trombosit merupakan penyumbang utama pada proses aterosklerosis.

Komponen propolis telah menunjukkan efek yang penting pada agregasi trombosit.

CAPE (15 dan 25 µM) ternyata menghambat agregasi trombosit yang dirangsang

oleh kolagen. CAPE yang terlibat dalam beberapa jalur penghambatan agregasi

trombosit menjadi kontributor penting untuk aktivitas antiplatelet dalam propolis

(Chen et al., 2007). Penelitian yang telah dilakukan oleh Ivashchenko et al. pada

tahun 2014 juga telah membuktikan bahwa propolis efektif dalam mengurangi fungsi

agregasi trombosit.

2.5. Madu 2.5.1. Definisi

Madu adalah bahan manis alami yang dihasilkan oleh lebah madu, Apis

melifera yang berasal dari nektar bunga atau sekresi dari tanaman. Lebah madu

mengumpulkan nektar atau sekresi, mengubahnya dengan kombinasi dari zat-zat

lebah sendiri, dan menyimpannya dalam sarang lebah untuk menjadi matang (Codex

Stan 12-1981).

2.5.2. Jenis-jenis Madu

Madu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan asal nektar.

Pertama, blossom honey (madu flora) yang diperoleh dari nektar bunga. Kedua,

honeydew honey (madu embun) yang dihasilkan oleh lebah setelah mengumpulkan “honeydew”(cairan hasil sekresi serangga dari genus Rhynchota). Ketiga, madu monofloral yang berasal dari satu jenis nektar atau didominasi oleh satu nektar.

Keempat, madu multifloral yang berasal dari beberapa jenis tanaman (Alvarez-Suarez

2.5.3. Karakteristik Madu

Madu merupakan cairan yang kental. Viskositas madu tergantung pada jenis

dan komposisi zat terutamanya kadar air yang terkandung dalam madu.

Higroskopisitas adalah salah satu sifat madu yang menggambarkan kemampuan

madu untuk menyerap dan menahan kelembaban dari lingkungan. Madu dengan

kadar air sebanyak 18,8% atau kurang akan menyerap kelembaban dari udara pada

kelembaban relatif di atas 60%. Warna madu bervariasi dari yang tidak berwarna ke

kuning gelap atau hitam tergantung pada jumlah partikel seperti serbuk sari (Olaitan

et al., 2007). Madu memiliki tegangan permukaan rendah sehingga menjadi pelembab

yang sangat baik dalam produk kosmetik. Tegangan permukaan bervariasi dengan

asal madu dan mungkin karena zat koloidnya. Viskositas yang tinggi dan tegangan

permukaan yang rendah bertanggung jawab untuk karakteristik berbusa pada madu.

Madu memiliki kapasitas menyerap panas yang bervariasi dari 0,56-0,73 kal/g/0C

sesuai dengan komposisi dan keadaan kristalisasi (Krell, 1996).

2.5.4. Kandungan Madu

Madu alami mengandung lebih kurang 200 zat termasuk asam amino, vitamin,

mineral, dan enzim (saccharase, amylase, catalase, glucose oxidase), tetapi gula dan

air adalah kandungan utamanya (Eteraf-Oskouei dan Najafi, 2013). Madu terdiri dari

95-99% gula, termasuk fruktosa dan glukosa yang mewakili sebanyak 85-95% dari

totalnya. Madu juga mengandung disakarida (sukrosa dan maltosa) dan beberapa

trisakarida serta oligosakarida dalam jumlah yang kecil. Komponen kedua yang

paling penting dalam madu adalah air (Krell, 1996). Madu mengandung beberapa

enzim, termasuk amylase, α-Glucosidase, glucose oxidase, dan catalase. Kandungan

minor pada madu adalah asam amino, mineral, vitamin, dan polyphenols (Apigenin,

2.5.5. Pengaruh Madu terhadap Agregasi Trombosit

Madu ternyata mempunyai efek kardioprotektif, termasuk antitrombotik,

vasodilator, mempertahankan peran homeostasis pembuluh darah, menghambat

oksidasi LDL dan sebagainya. Oleh karena itu, madu berperan penting dalam

mengobati penyakit jantung (Farooqui et al., 2014).

Madu mengandung flavonoid, termasuk hesperetin yang berfungsi sebagai

antiagregasi platelet. Hesperetin bekerja dengan menghambat fosforilasi fosfolipase γ2 dan mengganggu aktivitas COX-1 (Jin, 2007). Dalam studi lain, peneliti telah menganalisis aktivitas antiagregasi terhadap 30 jenis flavonoid. Flavonoid yang

paling berpotensi dalam aktivitas antiagregasi adalah 3,6-dihydroxyflavone

(0.119µM) dan syringetin (O-methylated flavonol) (Bojic et al., 2011). Penelitian

yang dilakukan oleh Ahmed et al. pada tahun 2011 terbukti madu mempunyai efek

BAB 3

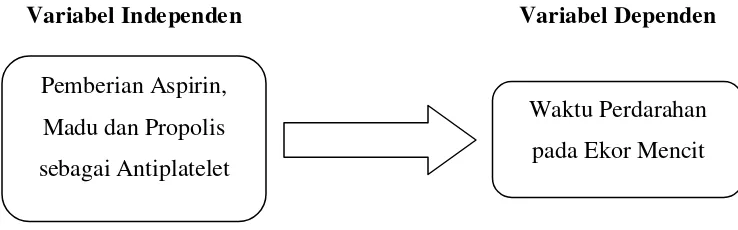

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka konsep dalam penelitian ini

adalah:

[image:38.612.134.503.257.372.2]Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 3.1. Kerangka konsep

3.2. Definisi Operasional 3.2.1. Definisi

1. Madu adalah suatu cairan manis dan kental dengan rasa yang unik yang

diproduksi oleh lebah Apis mellifera yang berasal dari nektar tumbuhan dan

dikumpulkan dalam sarang lebah.

2. Propolis adalah suatu bahan resin yang berasal dari kulit kayu dan

pucuk-pucuk tanaman yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai macam jenis

tumbuhan dan dicampurkan dengan lilin dan air liur lebah untuk melindungi

serta memperbaiki sarang lebah.

3. Aspirin adalah obat kelompok salisilat dan digunakan sebagai antiplatelet

(80-325 mg per hari). Pemberian Aspirin,

Madu dan Propolis

sebagai Antiplatelet

Waktu Perdarahan

4. Antiplatelet adalah obat yang dapat menghambat pembentukan trombus yang

sering ditemukan pada pembuluh darah arteri dengan menghambat agregasi

trombosit.

5. Waktu perdarahan adalah waktu mulai perdarahan pada ekor mencit yang

dipotong sampai darah berhenti keluar yaitu ketika sudah tidak ada darah pada

kertas serap untuk mengetahui efektivitas dari hasil pemberian obat yang akan

diteliti.

3.2.2. Cara Ukur

Metode Duke-Tail Bleeding

3.2.3. Alat Ukur 1. Pisau bedah

2. Kapas alkohol

3. Stopwatch

4. Kertas saring

3.2.4. Hasil Ukur

1. Dinyatakan Normal bila hasil interpretasi menunjukkan waktu perdarahan

normal antara 1-3 menit (60-180 detik)

2. Dinyatakan Memendek bila hasil interpretasi menunjukkan waktu perdarahan

kurang dari satu menit (< 60 detik).

3. Dinyatakan Memanjang bila hasil interpretasi menunjukkan waktu perdarahan

lebih dari tiga menit (> 180 detik).

3.3. Hipotesis

Tidak ada perbedaan waktu perdarahan antara aspirin dengan madu dan propolis.

BAB 4

METODE PENELITIAN 4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental design karena

melakukan randomisasi (simple random sampling), kontrol, dan perlakuan.

Rancangan penelitian adalah posttest only control group design.

K1

P R K2

K3

K4

P = Populasi (Mencit)

R = Randomisasi

K1 = Kel. Plasebo Kontrol (-) tanpa perlakuan

K2 = Kel. Plasebo Kontrol (+) dengan pemberian Aspirin tanpa perlakuan

K3 = Kel. Perlakuan dengan pemberian Propolis per oral selama 12 hari

Pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling)

1. Dibuat label nomor pada setiap hewan coba yang memenuhi kriteria inklusi.

2. Kemudian dipilih sebanyak 32 ekor mencit dari mereka untuk dijadikan

sampel dan dibagi menjadi 4 kelompok secara random.

Pemberian intervensi pada hewan coba (mencit) dilakukan secara single blind.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Farmakologi Departemen

Farmakologi dan Terapetik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2015.

Penelitian telah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ethical Clearance dari

Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini telah digunakan mencit jantan (mus musculus), galur

Double Ditsch Webster umur : ± 3 bulan (dewasa), berat badan 20-30 gram, sehat,

belum pernah digunakan untuk penelitian lain. Mencit diperoleh dari Laboratorium

FMIPA Biologi Universitas Sumatera Utara Medan. Jumlah hewan coba

perkelompok ditentukan dengan rumus menurut Federer (1963), sebagai berikut:

(t-1)(n-1) ≥ 15 Keterangan :

n = besar sampel

Maka besar sampel yang dibutuhkan adalah :

(t-1)( n-1) ≥ 15

(4-1)(n-1) ≥ 15 (n-1) ≥ 5 n ≥ 6

Dibutuhkan sampel sebanyak enam ekor hewan coba untuk masing-masing

kelompok berdasarkan rumus Federer. Ditambahkan dengan perkiraan drop out 10%,

maka besar sampel minimal yang diperlukan untuk tiap kelompok adalah tujuh ekor

hewan coba.

Berdasarkan jumlah sampel minimal yang diperbolehkan secara statistik dan

tidak melanggar prinsip 3 R (Reduction, Replacement, Refinement) dalam penelitian

hewan coba, maka jumlah sampel yang diambil menjadi delapan ekor untuk tiap-tiap

kelompok. Jadi jumlah seluruh hewan coba yang digunakan sebanyak 32 ekor.

4.4. Kriteria Inklusi, Eksklusi dan Drop Out 4.4.1. Kriteria Inklusi :

1. Mencit (mus musculus) galur Double Ditsch Webster, jantan, umur: 2-3 bulan,

berat badan: 20-30 gram

2. Mencit sehat, bergerak aktif dan berasal dari kelompok yang sama

4.4.2. Kriteria Eksklusi :

4.4.3. Kriteria Drop Out :

1. Mencit mati dalam periode penelitian

4.5. Cara Kerja dan Alur Penelitian 4.5.1. Bahan

Pada penelitian ini bahan-bahan yang digunakan adalah :

1. Madu High Desert® 75 mg

2. Propolis High Desert® 500 mg

3. Aspirin 80 mg

4.5.2. Persiapan dan Pemeliharaan Hewan Coba

Sebelum penelitian dilakukan, adaptasi hewan di lokasi dengan cahaya 12 jam

siklus jadwal gelap, diet yang standard yaitu makan dan minum ad libitum. Makanan

yang dikonsumsi berasal dari Charoen Pokhpand. Hewan coba dipelihara dalam suhu

25 ± 10 ºC, kelembaban relatif 60%. Mencit dipelihara selama masa penelitian, berat

badan ditimbang sebelum dan sesudah percobaan.

4.5.3. Cara Kerja

Mencit jantan (mus musculus), galur DDW, sehat, berat badan : 20-30 gram,

dibagi menjadi 4 kelompok :

1. Mencit normal sebagai kontrol (-)

2. Mencit dengan pemberian Aspirin namun tidak diberi intervensi (kontrol

positif)

3. Mencit dengan pemberian propolis per oral selama 12 hari

Telah dilakukan pemberian pada mencit mulai hari pertama penelitian, selama 12 hari

dengan dosis menurut Tabel Dosis Konversi.

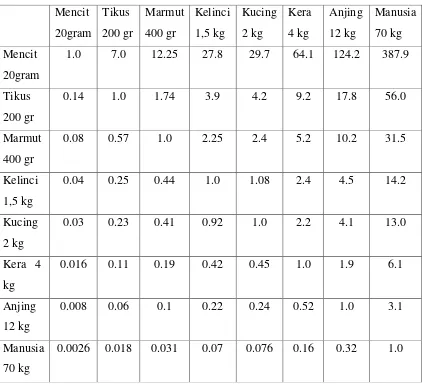

Perhitungan Dosis Konversi :

1. Aspirin: 80 mg x 0,0026 x 1000 : 20 = 10,40 mg/kgBB

2. Propolis: 500 mg x 0,0026 x 1000 : 20 = 65 mg/kgBB

3. Madu: 75 mg x 0,0026 x 1000 : 20 = 9,75 mg/kgBB

Setelah pemberian intervensi selama 12 hari, seluruh hewan coba mencit telah

dilakukan pengukuran waktu perdarahan dengan menggunakan metode Duke-Tail

bleeding sebagai berikut :

1. Daerah yang dilakukan pemeriksaan (ekor mencit) telah dibersihkan dengan

kapas alkohol.

2. Pertama, ekor mencit dipotong (dibuat luka) pada diameter 1mm

menggunakan pisau bedah dan biarkan darah keluar dengan bebas, saat darah

mulai keluar stopwatch dijalankan.

3. Darah yang keluar diisap dengan kertas saring setiap 30 detik sampai darah

berhenti mengalir (jangan sampai kertas saring menyentuh luka), stopwatch

dihentikan pada saat darah tidak dapat dihisap lagi menggunakan kertas

Tabel 4.1. Tabel Konversi Perhitungan Dosis (Laurence & Bacharach, 1964) secara per oral Mencit 20gram Tikus 200 gr Marmut 400 gr Kelinci 1,5 kg Kucing 2 kg Kera 4 kg Anjing 12 kg Manusia 70 kg Mencit 20gram

1.0 7.0 12.25 27.8 29.7 64.1 124.2 387.9

Tikus

200 gr

0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0

Marmut

400 gr

0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5

Kelinci

1,5 kg

0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2

Kucing

2 kg

0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0

Kera 4

kg

0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1

Anjing

12 kg

0.008 0.06 0.1 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1

Manusia

70 kg

4.6. Data yang dikumpul

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang

didapat dari pengukuran waktu perdarahan pada ekor mencit setelah pemberian

intervensi selama 12 hari.

4.7. Analisis Data

Data yang didapat telah dianalisis dengan menggunakan program komputer.

Data tersebut telah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk

karena jumlah sampel sedikit. Dilanjutkan dengan uji homogenitas menggunakan

Levene test. Kemudian dilakukan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis karena

distribusi data normal tetapi varian data tidak sama (tidak homogen), lalu dilanjutkan

dengan analisis post hoc menggunakan uji Mann Whitney. Suatu perbedaan

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Departemen

Farmakologi dan Terapetik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lokasi

tersebut berada di Jalan Dr. T. Mansur, No.5, Medan, Sumatera Utara.

5.1.2. Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 32 ekor mencit jantan (mus

musculus), galur Double Ditsch Webster umur : ± 3 bulan (dewasa), sehat, berat

badan 20-30 gram sebagai sampel, yang terbagi menjadi 4 kelompok masing-masing

berjumlah 8 ekor mencit, yaitu kelompok kontrol (plasebo), kelompok aspirin,

kelompok propolis, dan kelompok madu.

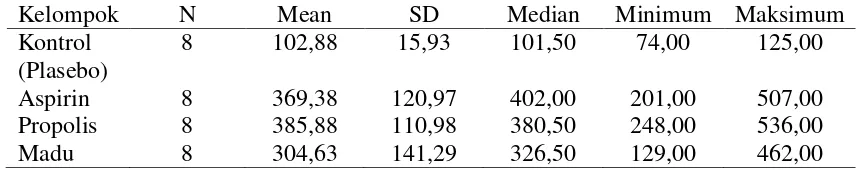

5.1.3. Hasil Analisis Data

Efek antiplatelet pada mencit yang dihitung dari waktu perdarahan dianalisa

dengan menggunakan program komputer. Dari penelitian didapatkan data sebagai

[image:48.612.105.535.580.665.2]berikut:

Tabel 5.1. Waktu Perdarahan Mencit (detik)

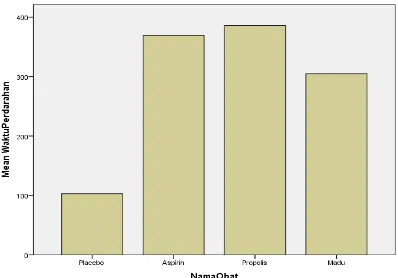

Gambar 5.1. Rerata Waktu Perdarahan Mencit (detik)

Data pada Tabel 5.1. dan Gambar 5.1. menunjukkan rerata waktu perdarahan

pada ekor mencit yang tertinggi adalah pada kelompok mencit dengan pemberian

propolis (mean=385,88 detik), kemudian diikuti kelompok mencit dengan pemberian

aspirin (mean=369,38 detik), kelompok mencit dengan pemberian madu

(mean=304,63 detik), dan terendah adalah kelompok kontrol (plasebo) yaitu dengan

nilai mean sebanyak 102,88 detik.

5.1.4. Uji Normalitas Data

Data waktu perdarahan pada masing-masing kelompok diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan bahwa data

Tabel 5.2. Hasil Uji Normalitas Waktu Perdarahan

Kelompok N p Keterangan

Kontrol (Plasebo) Aspirin Propolis Madu 8 8 8 8 0,847 0,188 0,398 0,133 Normal Normal Normal Normal

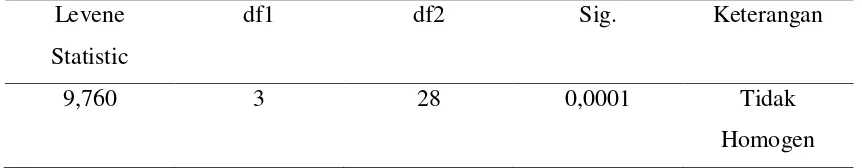

5.1.5. Uji Homogenitas Data

Data waktu perdarahan pada ekor mencit diuji homogenitasnya dengan

menggunakan uji Levene’s test. Hasilnya menunjukkan varian data tidak homogen

(p<0,05), disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Uji Homogenitas Waktu Perdarahan antar Kelompok

Levene

Statistic

df1 df2 Sig. Keterangan

9,760 3 28 0,0001 Tidak

Homogen

5.1.6. Uji Komparabilitas

Uji komparabilitas bertujuan untuk membandingkan rerata waktu perdarahan

pada kelompok plasebo, aspirin, propolis dan madu. Berdasarkan hasil uji normalitas

dan homogenitas, data pada penelitian ini terdistribusi normal tetapi tidak memiliki

varian yang sama (tidak homogen), maka analisis komparatif yang digunakan adalah

uji non parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis

menunjukkan terdapat perbedaan bermakna pada paling tidak dua kelompok

perlakuan (p=0,0001), sehingga dilanjutkan dengan analisis post hoc dengan uji

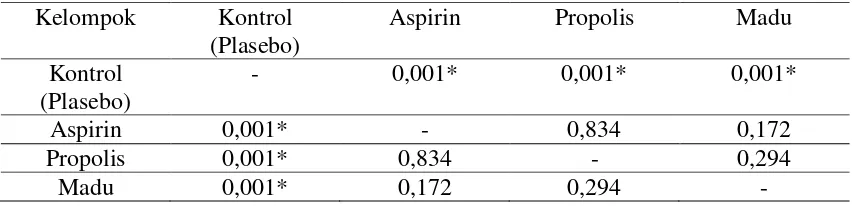

[image:50.612.106.537.398.482.2]5.1.7. Uji Lanjutan (Post Hoc Test)

Uji lanjutan ini bertujuan untuk melihat kelompok mana yang mempunyai perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini, uji lanjutan yang digunakan adalah

[image:51.612.108.534.270.373.2]uji Mann Whitney. Hasil analisis uji tersebut disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Analisis Data dengan Uji Mann Whitney

Kelompok Kontrol (Plasebo)

Aspirin Propolis Madu

Kontrol (Plasebo)

- 0,001* 0,001* 0,001*

Aspirin 0,001* - 0,834 0,172 Propolis 0,001* 0,834 - 0,294

Madu 0,001* 0,172 0,294 -

*p<0,05 : terdapat perbedaan yang bermakna

Data pada Tabel 5.4. menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna antara

kelompok aspirin, propolis dan madu terhadap kelompok kontrol (plasebo) yaitu

p=0,001. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok aspirin terhadap

kelompok propolis (p=0,834) dan madu (p=0,172) serta tidak ada perbedaan

bermakna antara kelompok propolis terhadap kelompok madu (p=0,294).

5.2. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental design dengan tujuan

untuk membuktikan adanya efek antiplatelet pada madu dan propolis serta

mengetahui perbandingan efektivitas antara aspirin dengan madu dan propolis

sebagai antiplatelet berdasarkan pengukuran lama waktu perdarahan pada ekor

Waktu perdarahan adalah waktu mulai perdarahan pada ekor mencit yang

dipotong sampai darah berhenti keluar. Adanya efek antiplatelet yang ditunjukkan

oleh madu dan propolis ditandai dengan semakin panjangnya waktu perdarahan

setelah dilakukan perlakuan pemberian luka pada ekor mencit.

Rata-rata waktu perdarahan pada kelompok perlakuan yang diberi madu dan

propolis lebih panjang dari kelompok kontrol (plasebo) dan hampir mendekati

rata-rata waktu perdarahan kelompok kontrol positif (aspirin). Hal ini demikian karena

flavonoid, salah satu kandungan dari madu dan propolis mempunyai aktivitas

antiplatelet yang dapat dikaitkan dengan terjadinya peningkatan produksi prostasiklin

oleh sel endotel. Prostasiklin tersebut menghambat proses agregasi melalui sintesis

cAMP yang akan menyebabkan terhambatnya ekspresi reseptor platelet GPIIb/IIIa

(Akhlaghi dan Bandy, 2009). Penghambatan proses agregasi tersebut menyebabkan

rata-rata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan pemberian madu dan propolis

memanjang.

Dari uji statistik didapatkan perbedaan bermakna waktu perdarahan pada

kelompok kontrol (plasebo) terhadap kelompok perlakuan yang diberi madu dan

propolis.

Pada kelompok perlakuan yang diberi madu dan propolis tidak menunjukkan

perbedaan bermakna terhadap kelompok kontrol positif (aspirin). Hal ini

membuktikan bahwa madu dan propolis memiliki efek antiplatelet pada mencit,

seperti halnya aspirin.

Mekanisme penghambatan agregasi platelet oleh madu tergantung pada

beberapa faktor. Suatu penelitian telah menunjukkan bahwa paparan terhadap

hidrogen peroksida (salah satu kandungan madu) dapat menyebabkan penghambatan

aktivitas platelet yaitu agregasi platelet (Ferroni et al., 2004). Selain itu, madu juga

dapat mempengaruhi fungsi platelet dengan menghambat oksidasi LDL yang secara

karena penelitian telah membuktikan bahwa platelet yang teraktivasi setelah proses

agregasi akan memproduksi beberapa sitokin yang akan mengaktivasi fagosit

sehingga terjadi peningkatan produksi radikal bebas oksigen yang pada akhirnya akan

menyebabkan terjadinya proses oksidasi LDL (Ferroni et al., 2004).

Komponen aktif propolis, CAPE telah terbukti mempunyai efek antiplatelet

berdasarkan mekanisme berikut yaitu dengan meningkatkan pembentukan cGMP

yang akan mengaktifkan fosforilasi cyclic GMP-dependent VASP Ser157 dan

kemudian menghambat aktivitas PKC (protein kinase C). Pada akhirnya terjadi

penghambatan fosforilasi P47 dan memicu terjadi penghambatan agregasi platelet

(Chen et al., 2007).

Dari hasil penelitian ini ternyata rerata waktu perdarahan pada ekor mencit

dengan pemberian madu dan propolis lebih panjang atau mendekati dengan kelompok

kontrol positif (aspirin). Maka dapat dipertimbangkan pemakaiannya sebagai terapi

antiplatelet yang alternatif maupun sebagai suplemen dalam upaya pencegahan

penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, penelitian yang lebih lanjut

perlu dilakukan pada manusia untuk hasil yang lebih efektif serta dilakukan

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh pada penelitian ini, disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa madu dan propolis dapat memberikan efek

antiplatelet pada mencit dengan terjadinya pemanjangan waktu perdarahan

pada ekornya.

2. Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan pemberian propolis

(385,88 detik) lebih panjang daripada rerata waktu perdarahan dengan

pemberian aspirin (369,38 detik) sehingga propolis dapat dipertimbangkan

sebagai terapi antiplatelet yang alternatif dalam menangani penyakit jantung

dan pembuluh darah.

3. Rerata waktu perdarahan pada ekor mencit dengan pemberian madu (304,63

detik) hampir mendekati dengan rerata waktu perdarahan dengan pemberian

aspirin (369,38 detik) sehingga madu dapat dipertimbangkan sebagai

suplemen dalam menangani penyakit jantung dan pembuluh darah.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih banyak

agar diperoleh hasil yang lebih representatif.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada manusia untuk mendapatkan data

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak tenaga medis,

baik dokter maupun perawat dalam rangka untuk menangani penyakit jantung

dan pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, A., et al., 2011. Effect of Natural Honey on Human Platelets and Blood

Coagulation Proteins. Pak. J. Pharm. Sci., 24 (3): 389-397.

Akhlaghi, M., Bandy, B., 2009. Mechanisms of flavonoid protection against

myocardial ischemia-reperfusion injury. Journal of Molecular and Cellular

Cardiology, 46: 309-317.

Alvarez-Suarez, J.M., Gasparrini, M., Forbes-Hernández, T.Y., Mazzoni, L.,

Giampieri, F., 2014. Review: The Composition and Biological Activity of

Honey: A Focus on Manuka Honey. Foods, 3: 420-432.

Antithrombotic Trialists’ Collaboration, 2002. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial

infarction, and stroke in high risk patients. British Medical Journal, 324: 71-86.

Barrett, K.E., Barman, S.M., Boitano, S., Brooks, H.L., 2012. Blood as a Circulatory

Fluids & the Dynamics of Blood & Lymph Flow. Dalam: Ganong’s Review of

Medical Physiology. 24th ed. USA: McGraw-Hill, 565.

Bogdanov, S., Jurendic, T., Sieber, R., Gallmann, P., 2008. Honey for nutrition and

health: A review. J. Am. Coll. Nutr., 27: 677-689.

Bojic, M., Debeljak, Z., Tomicic, M., Medic-Saric, M., Tomic, S., 2011. Evaluation

of antiaggregatory activity of flavonoid aglycone series. Nutrition Journal,

10: 73.

Castro, S.L., 2001. Propolis: Biological and Pharmacological Activities. Therapeutic

Chen, T., et al., 2007. Antiplatelet Activity of Caffeic Acid Phenethyl Ester Is

Mediated through a Cyclic GMP-Dependent Pathway in Human Platelets.

Chinese Journal of Physiology, 50 (3): 121-126.

Codex Stan 12-1981. Revised Codex Standard for Honey. Codex Stan 12-1981,

Rev. 1 (1987), Rev. 2 (2001). Diunduh dari:

www.codexalimentarius.org/input/download/standards/310/cxs_012e.pdf.

[Diakses pada 5 April 2015].

Eteraf-Oskouei, T., Najafi, M., 2013. Traditional and Modern Uses of Natural Honey

In Human Diseases: A Review. Iran J Basic Med Sci, 16: 731-742.

Farooqui, T., 2009. Honey: An Anti-Aging Remedy to Keep you Healthy in a Natural

Way. Diunduh dari:

http://www.scienceboard.net/community/perspectives.228.html.

[Diakses pada 23 May 2015].

Farooqui, T., Farooqui, A.A., 2014. Honey for Cardiovascular Disease. Dalam:

Boukraa, L., 2014. Honey in Traditional and Modern Medicine. USA: Taylor &

Francis Group, 187-216.

Farrugia, C.A., 1999. The Antiplatelet Activity of Aspirin. The chronic ill, 3: 14-18.

Federer, W.Y., 1963. Experimental Design, Theory and Application. New York:

Mac. Millan: 544.

Ferroni, P., Basili, S., Falco, A., Davi, G., 2004. Oxidant stress and platelet activation

in hypercholesterolemia. Antioxid. Redox. Signal, 6 (4): 747-756.

Gomez-Caravaca, A.M., Gomez-Romero, M., Arraez-Roman, D., Segura-Carretero,

A., Fernandez-Gutierrez, A., 2006. Advances in the analysis of phenolic

compounds in products derived from bees. Journal of Pharmaceutical and

Havsteen, B.H., 2002. The biochemistry and medical significance of the flavonoids.

Pharmacol. Ther., 96: 67-202.

Hegazi, A.G., El-Hady, F.K.A., 2009. Influence of Honey on the Suppression of

Human Low Density Lipoprotein (LDL) Peroxidation (In vitro). eCAM, 6 (1):

113-121.

Howland, R.D., Mycek, M.J., 2006. Drugs Affecting The Blood. Dalam: Lippincott’s

Illustrated Reviews: Pharmacology. 3rd ed. USA: Williams & Wilkins, 227-244.

Ivashchenko, M.N., Samodelkin, A.G., 2014. Effect of Propolis on Platelet

Aggregation. Biological Sciences. Fundamental Research, 12: 2146-2149.

Jin, Y., 2007. Antiplatelet activity of hesperetin, a bioflavonoid, is mainly mediated

by inhibition of PLC-γ2 phosphorylation and cyclooxygenase-1 activity.

Atherosclerosis, 194: 144-152.

Krell, R., 1996. Honey. Value Added Products From Beekeeping. FAO Agricultural

Services Bulletin. Food and Agriculture Organization of the United Nation. 124:

16-23.

Krell, R., 1996. Propolis. Value Added Products From Beekeeping. FAO Agricultural

Services Bulletin. Food and Agriculture Organization of the United Nation. 124:

153-157.

Laurence, D.R., Bacharach, A.L., 1964. Evaluation of drug activities:

Pharmacometrics. New York: Academic Press, 1: 196.

Litovitz, T.L., et al., 2001. Annual Report of the American Association of Poison

Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. American Journal of

Longo, D.L., et al., 2012. Arterial and Venous Thrombosis. Dalam: Harrison’s

Principles of Internal Medicine. 18th ed. USA: McGraw-Hill, 117.

Ndagu, L.F., Arjana, A.A., Berata, I.K., 2013. Madu Berefek Protektif Terhadap

Infiltrasi Sel Radang dan Perdarahan Ginjal Akibat Induksi Aspirin. Indonesia

Medicus Veterinus, 2 (1): 102-114.

OECD/WHO, 2014. Mortality from cardiovascular disease. In: Health at a Glance:

Asia/Pacific 2014: Measuring Progress towards Universal Health Coverage,

OECD Publishing: 22-23.

Olaitan, P.B., Adeleke, O.E., Ola, I.O., 2007. Honey: a reservoir for microorganisms

and an inhibitory agent for microbes. African Health Sciences, 7 (3): 159-165.

Patrono, C., et al., 2004. Platelet-Active Drugs: The Relationships Among Dose,

Effectiveness, and Side Effects. The Seventh ACCP Conference on

Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. CHEST, 126 (3): 234S-264S.

Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.J., Henderson, G., 2012. Haemostasis

and thrombosis. Dalam: Rang & Dale’s Pharmacology. 7th ed. Spain: 294-308.

Rosmiati, H., Gan, V.H.S., 1995. Antikoagulan, Antitrombosit, Trombolitik dan

Hemostatik. Dalam: Ganiswara, S.G., Setiabudy, R., Suyatna, F.D.,

Purwantyastuti, 1995. Farmakologi dan Terapi, edisi ke-4. Jakarta: Gaya Baru,

747-761.

Salatino, A., Teixeira, E.W., Negri, G., Message, D., 2005. Review: Origin and

Chemical Variation of Brazilian Propolis. eCAM, 2 (1): 33-38.

Suharti, C., 2009. Dasar-dasar Hemostasis. Dalam: Sudoyo, A.W., Setiyohadi, B.,

Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S., 2009. Ilmu Penyakit Dalam, edisi ke-5,

Tambunan, K.L., 2009. Patogenesis Trombosis. Dalam: Sudoyo, A.W.,

Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S., 2009. Ilmu Penyakit Dalam,

edisi ke-5, Jilid II. Jakarta: 1301-1306.

Tortora, G.J., Derrickson, B., 2011. The Cardiovascular System: The Blood. Dalam:

Principles of Anatomy & Physiology: Maintenance and Continuity of the Human

Body. 13th ed. Volume 2. Asia: John Wiley & Sons, Inc., 728-756.

Tripathi, K.D., 2008. Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs and Antipyretic-

Analgesics. Dalam: Essentials of Medical Pharmacology. 6th ed. New Delhi:

Jaypee Brothers Medical Publishers, 187-189.

WHO, 2007. Prevention of Cardiovascular Disease: Pocket Guidelines for

Assessment and Management of Cardiovascular Risk: WHO/ISH Cardiovascular

Risk Prediction Charts for the African Region. Diunduh dari:

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/guidelines/PocketGL.ENGLISH.

AFR-D-E.rev1.pdf. [Diakses pada 23 April 2015].

WHO, 2012. NCD mortality and morbidity. WHO. Diunduh dari:

http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/. [Diakses pada 14

April 2015].

WHO-Noncommunicable