UJI JENIS DEKOMPOSER PADA PEMBUATAN KOMPOS

DARI LIMBAH PELEPAH KELAPA SAWIT TERHADAP

MUTU KOMPOS YANG DIHASILKAN

SKRIPSI

OLEH : Reni Rhys 110308043

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UJI JENIS DEKOMPOSER PADA PEMBUATAN KOMPOS

DARI LIMBAH PELEPAH KELAPA SAWIT TERHADAP

MUTU KOMPOS YANG DIHASILKAN

SKRIPSI

OLEH :

RENI RHYS

110308043/KETEKNIKAN PERTANIAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui oleh : Komisi Pembimbing

Mengetahui,

Ainun Rohanah, STP, M.Si

Ketua Program Studi Keteknikan Pertanian

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2015

Ainun Rohanah, STP, M.Si Anggota

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Uji Jenis Dekomposer pada Pembuatan Kompos dari Limbah Pelepah Kelapa Sawit terhadap Mutu Kompos yang Dihasilkan” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian

dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

Orang tua penulis, Bapak Lukman Adlin Harahap, STP, M.Si selaku ketua komisi pembimbing dan kepada Ibu Ainun Rohanah, STP, M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak membimbing penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, September 2015

ii

ABSTRAK

RENI RHYS : Uji jenis dekomposer pada pembuatan kompos dari limbah pelepah kelapa sawit terhadap mutu kompos yang dihasilkan, dibimbing oleh LUKMAN ADLIN HARAHAP dan AINUN ROHANAH.

Kompos merupakan hasil pelapukan sisa-sisa tanaman yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Oleh sebab itu perlu adanya dekomposer untuk mempercepat penguraian bahan organik. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Agustus 2015 di Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Laboratorium Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian USU, Medan, dengan menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial dengan 4 jenis yaitu MOL jeruk, MOL mangga, MOL nenas, dan MOL papaya. Parameter yang diamati adalah perbandingan C/N, pH dan rendemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh pemberian MOL jeruk, MOL mangga, MOL nenas, dan MOL papaya dalam hal perbandingan C/N, pH dan rendemen.

Kata kunci: Kompos, dekomposer, pelepah kelapa sawit

ABSTRACT

RENI RHYS: Test of type of decomposer on compost making from waste of oil palm fronds on the quality of compost yield, supervised by LUKMAN ADLIN HARAHAP and AINUN ROHANAH.

Compost is a result of plant waste decomposition that caused by microorganism decomposition. Therefore it needs a decomposer to fasten organic decomposition. This research was done in April until August 2015 in Soil Laboratory, Agricultural Technology Research Agency of North Sumatera and Agricultural Engineering Laboratory, Faculty of Agriculture, USU, Medan, using non factorial completely randomized design with four types of MOL, i, e, orange MOL, mango MOL, pinneapple MOL, and papaya MOL. Measured parametres were comparison of C/N, pH and yield. The results showed that there was no different effect given by orange MOL, mango MOL, pinneapple MOL, and papaya MOL in the case of C/N, pH and yield.

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 29 Maret 1994 dari ayah Alm. H. Abdul Kadir dan ibu Hj. Ispurnama. Penulis merupakan anak kedua dari tiga

bersaudara.

Pada tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Medan dan tahun yang sama masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur Ujian Tertulis (SNMPTN).

Penulis memilih Program Studi Keteknikan Pertanian, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi Ikatan

Mahasiswa Teknik Pertanian (IMATETA) sebagai biro organisasi dan komunikasi kader masa jabatan 2014/2015. Selain itu, penulis juga pernah menjadi Asisten

Laboratorium Komputer.

iv

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ... i

ABSTRAK ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitian... 4

Hipotesis Penelitian ... 4

Batasan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Kelapa Sawit ... 5

Limbah Perkebunan Kelapa Sawit ... 6

Kompos ... 7

Prinsip Pengomposan ... 8

Pengomposan Aerob ... 9

Cara Macdonald ... 10

Perubahan pada Pembuatan Kompos ... 11

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Fisika Tanah ... 12

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Kimiawi Tanah ... 12

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Biologi Tanah ... 13

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengomposan ... 13

Perbandingan C/N ... 15

Keasaman (pH)... 16

Rendemen ... 17

Penghalusan ... 17

Mutu Pupuk Kompos ... 18

Mikroorganisme Lokal (MOL) ... 19

Perbandingan Efektivitas MOL dengan EM4 ... 20

Jeruk ... 21

Mangga ... 21

Nenas ... 22

Pepaya ... 22

METODOLOGI PENELITIAN ... 23

Tempat dan Waktu Penelitian ... 23

Bahan dan Alat Penelitian ... 23

Metode Penelitian... 23

Pembuatan MOL ... 25

Proses Pembuatan Kompos ... 25

Parameter yang diamati ... 26

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 27

vi

DAFTAR TABEL

No. Hal.

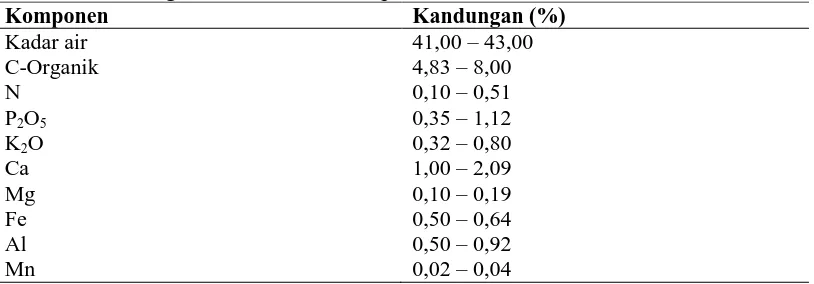

1. Kandungan rata-rata hara kompos ... 8

2. Standar kualitas kompos ... 18 3. Populasi jasad renik pada pupuk organik di dalam tanah ... 20 4. Pengaruh pemberian MOL terhadap perbandingan C/N, pH dan

vii

DAFTAR GAMBAR

No. Hal.

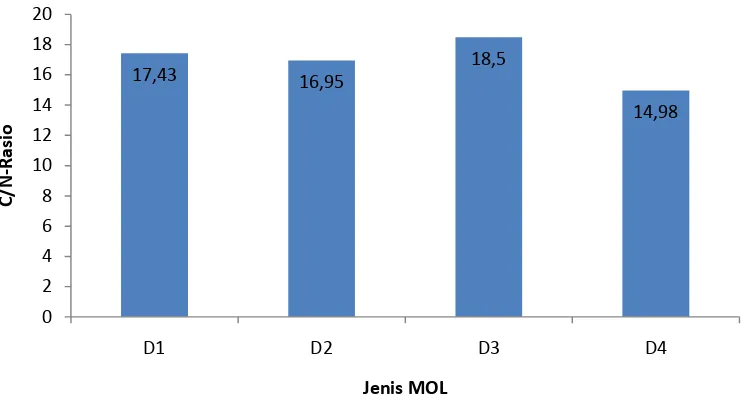

1. Hubungan jenis MOL terhadap C/N kompos ... 28

viii

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal.

1. Flowchart penelitian ... 37

2. Hasil pengujian kompos ... 38

3. Data Pengamatan C/N Kompos ... 39

4. Data Pengamatan pH Kompos ... 40

5. Data Pengamatan Rendemen Kompos ... 41

6. Data Perhitungan Rendemen ... 42

7. Gambar Alat Mesin Pencacah ... 45

8. Gambar Jenis-jenis Dekomposer (MOL) ... 46

9. Gambar Proses Pematangan Kompos ... 47

10. Gambar Jamur yang terdapat pada Kompos setelah 60 hari ... 48

ii

ABSTRAK

RENI RHYS : Uji jenis dekomposer pada pembuatan kompos dari limbah pelepah kelapa sawit terhadap mutu kompos yang dihasilkan, dibimbing oleh LUKMAN ADLIN HARAHAP dan AINUN ROHANAH.

Kompos merupakan hasil pelapukan sisa-sisa tanaman yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Oleh sebab itu perlu adanya dekomposer untuk mempercepat penguraian bahan organik. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Agustus 2015 di Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Laboratorium Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian USU, Medan, dengan menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial dengan 4 jenis yaitu MOL jeruk, MOL mangga, MOL nenas, dan MOL papaya. Parameter yang diamati adalah perbandingan C/N, pH dan rendemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh pemberian MOL jeruk, MOL mangga, MOL nenas, dan MOL papaya dalam hal perbandingan C/N, pH dan rendemen.

Kata kunci: Kompos, dekomposer, pelepah kelapa sawit

ABSTRACT

RENI RHYS: Test of type of decomposer on compost making from waste of oil palm fronds on the quality of compost yield, supervised by LUKMAN ADLIN HARAHAP and AINUN ROHANAH.

Compost is a result of plant waste decomposition that caused by microorganism decomposition. Therefore it needs a decomposer to fasten organic decomposition. This research was done in April until August 2015 in Soil Laboratory, Agricultural Technology Research Agency of North Sumatera and Agricultural Engineering Laboratory, Faculty of Agriculture, USU, Medan, using non factorial completely randomized design with four types of MOL, i, e, orange MOL, mango MOL, pinneapple MOL, and papaya MOL. Measured parametres were comparison of C/N, pH and yield. The results showed that there was no different effect given by orange MOL, mango MOL, pinneapple MOL, and papaya MOL in the case of C/N, pH and yield.

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah sebagai media tumbuh tanaman mempunyai fungsi menyediakan

air, udara dan unsur-unsur hara untuk pertumbuhan tanaman, namun demikian kemampuan tanah menyediakan unsur hara sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan pemakaian tanah yang terus menerus secara intensif tanpa penambahan

unsur hara mengakibatkan merosotnya produktivitas tanah, menurunnya hasil panenan dan rusaknya sifat fisik, kimiawi dan biologi tanah (kesuburan tanah).

Dengan usaha pertanian yang dilakukan manusia terjadi kehilangan unsur-unsur hara dari dalam tanah dalam bentuk penghanyutan hara (erosi) dan pencucian unsur-unsur hara. Kehilangan unsur hara dari tanah bersama

bagian-bagian tanaman yang dipanen oleh manusia juga sedikit. Hal-hal tersebut di atas mendorong manusia berfikir dan berusaha untuk melestarikan kesuburan tanahnya

supaya hasil panenan tidak terus menerus merosot. Salah satu dari usaha manusia untuk melestarikan kesuburan tanah ialah dengan penambahan bahan pupuk yang dikenal dengan istilah pemupukan. Pemupukan merupakan cara-cara atau metode

serta usaha-usaha yang dilakukan dalam pemberian pupuk atau unsur hara ke tanah atau tanaman yang sesuai yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman

yang normal (Damanik, dkk., 2010).

Pemupukan dibutuhkan oleh tanaman untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Penggunaan pupuk sudah lazim

dikenal oleh masyarakat umum terutama petani untuk perkembangan dan produktivitas tanaman dan hingga kini jenis pupuk yang beredar di pasaran sudah

aneka merek, sehingga sebagai patokan dalam membeli pupuk adalah dengan melihat unsur yang dikandungnya.

Menurut Lingga dan Marsono (2001), pupuk dapat dibagi menjadi dua

berdasarkan asalnya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Keanekaragaman pupuk anorganik sangat menguntungkan petani jika dipahami aturan pakainya,

sifat-sifatnya dan manfaatnya. Keuntungan dari pupuk anorganik sehingga tetap diminati orang sampai sekarang yaitu pemberiannya dapat terukur dengan tepat, kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi, tersedia dalam jumlah yang cukup,

dan mudah diangkut karena jumlahnya yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan pupuk organik. Namun, pemakaian pupuk anorganik secara terus menerus

dapat merusak tanah bila tidak diimbangi dengan pupuk kandang atau kompos. Menurut Sutejo (2002), pupuk organik atau pupuk alami merupakan hasil-hasil akhir dari perubahan atau peruraian bagian-bagian atau sisa-sisa (seresah)

tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bungkil, guano, tepung tulang, dan sebagainya. Pupuk organis berfungsi untuk menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil), meningkatkan populasi jasad

renik, mempertinggi daya serap, dan daya simpan air, yang keseluruhannya dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Menurut Lingga dan Marsono (2001), kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, sampah kota, dan sebagainya. Selain menjadi pupuk organik maka

kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar daya ikat tanah berpasir, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air

3

Pada penelitian ini, pembuatan kompos menggunakan limbah organik yaitu limbah pelepah kelapa sawit. Hal ini dikarenakan pelepah kelapa sawit yang apabila setelah panen hanya dibiarkan di lahan dan banyak perkebunan rakyat,

perkebunan pemerintah, maupun perkebunan swasta tidak melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap pelepah tersebut, yang akhirnya menumpuk menjadi limbah

yang manfaatnya kurang dioptimalkan.

Pengomposan dalam penelitian mempergunakan mikroorganisme lokal (MOL) buah sebagai dekomposer untuk mengetahui pengaruh MOL terhadap

mutu kompos yang dihasilkan. Melalui pengomposan dari limbah pelepah kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan mutu produk kompos sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan memberikan nilai ekonomis.

Penelitian dengan metode ini sebelumnya telah pernah dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda oleh Nurul Puspita Palupi

pada tahun 2015 untuk mengetahui mutu kompos tandan kosong kelapa sawit dengan pemberian beberapa MOL dan memperoleh MOL yang memberikan hasil terbaik terhadap mutu kompos tandan kosong kelapa sawit. Menurut Palupi

(2015), kualitas kompos tandan kosong kelapa sawit dengan pemberian MOL asal limbah sayuran lebih baik daripada kontrol dalam parameter pH, N total, P total,

dan K total.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian dekomposer

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan penulis untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program studi Keteknikan Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

2. Sebagai informasi pendukung bagi mahasiswa yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai pupuk kompos.

3. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam pembuatan kompos.

Hipotesis Penelitian

Adanya pengaruh pemberian dekomposer terhadap mutu kompos yang dihasilkan.

Batasan Penelitian

5

TINJAUAN PUSTAKA

Kelapa Sawit

Klasifikasi botani kelapa sawit adalah sebagai berikut:

Divisio : Tracheophyta Subdivisio : Pteropsida Kelas : Angiospermae

Subkelas : Monocotiledonae Ordo : Cocoidae

Familia : Palmae Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guinensis

Varietas : Dura, Psifera, Tenera

Kelapa sawit merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang

hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, minyak kelapa sawit memiliki keistimewaan terendiri, yakni rendahnya

kandungan kolestrol dan dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan pangan, tetapi juga untuk memenuhi

kebutuhan nonpangan (Hadi, 2004).

Pelepah dan daun kelapa sawit memiliki kandungan nutrisi bahan kering (% BK) setara dengan rumput alam yang tumbuh di padang penggembalaan.

Kandungan zat-zat nutrisi pelepah dan daun kelapa sawit adalah bahan kering 48.78%, protein kasar 5.3%, hemiselulosa 21.1%, selulosa 27.9%, serat kasar

Limbah Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut Sa’id (1996), berdasarkan lokasi pembentukannya, limbah hasil perkebunan kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Limbah lapangan

Limbah lapangan merupakan sisa tanaman yang ditinggalkan waktu panen,

peremajaan, atau pembukaan areal perkebunan baru. Contoh limbah lapangan adalah kayu, ranting, pelepah, dan gulma hasil penyiangan kebun. Setiap pembukaan perkebunan baru dihasilkan kayu tebangan hutan antara 40 – 50

m3/tahun. Satu hektar tanaman kelapa sawit akan menghasilkan limbah pelepah daun sebanyak 10,40 ton bobot kering dalam setahun.

2. Limbah pengolahan

Limbah pengolahan merupakan hasil ikutan yang terbawa pada waktu panen hasil utama, dan kemudian dipisahkan dari produk utama waktu proses

pengolahan. Menurut penggunaannya, limbah pengolahan terdiri dari tiga kategori sebagai berikut.

a. Limbah yang diolah menjadi produk lain karena memiliki arti ekonomi yang

besar seperti inti sawit.

b. Limbah yang didaur ulang untuk menghasilkan energi dalam pengolahan dan

pupuk, misalnya tandan kosong, cangkang, dan serat (sabut) buah sawit. c. Limbah yang dibuang sebagai sampah pengolahan.

Limbah pelepah sawit hanya dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan

7

bahwa pelepah sawit berpeluang untuk diolah lebih lanjut menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis (Badan Pusat Statistik Riau, 2011).

Kompos

Kompos merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi dari bahan-bahan organik seperti tanaman, hewan, atau limbah organik lainnya. Kompos mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan antara lain:

1) memperbaiki struktur tanah berlempung sehingga menjadi ringan 2) memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak berderai

3) menambah daya ikat air pada tanah

4) memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah 5) mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara

6) mengandung hara yang lengkap, walaupun jumlahnya sedikit 7) membantu proses pelapukan bahan mineral

8) memberi ketersediaan bahan makanan bagi mikroba 9) menurunkan aktivitas mikroorganime yang merugikan (Indriani, 2001).

Menumpuknya limbah organik memerlukan penanganan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau tidak sedap atau menjadi sarang

Tabel 1. Kandungan rata-rata hara kompos

Komponen Kandungan (%)

Kadar air 41,00 – 43,00

Sumber : Dari beberapa pupuk organik yang beredar di pasaran s/d 2002

(Musnamar, 2003).

Secara garis besar, membuat kompos berarti merangsang perkembangan bakteri (jasad-jasad renik) untuk menghancurkan atau menguraikan bahan-bahan yang dikomposkan hingga terurai menjadi senyawa lain. Penguraian bahan-bahan

tersebut dibantu oleh suhu 60° C. Proses penguraian tersebut mengubah unsur hara yang terikat dalam senyawa organik sukar larut menjadi senyawa organik larut sehingga berguna bagi tanaman. Pengomposan bertujuan untuk menurunkan

rasio C/N. Tergantung jenis tanamannya, rasio C/N sisa tanaman yang masih segar umumnya tinggi sehingga mendekati rasio C/N tanah. Bila bahan organik

yang memiliki rasio C/N tinggi tidak dikomposkan terlebih dahulu (langsung

diberikan ke tanah) maka proses penguraiannya akan terjadi di tanah (Lingga dan Marsono, 2001).

Prinsip Pengomposan

Prinsip pengomposan adalah menurunkan C/N ratio bahan organik hingga

9

tahunan. Hal ini terlihat dari pembuatan humus di alam, dari bahan organik untuk menjadi humus diperlukan waktu bertahun-tahun (humus merupakan hasil proses lebih lanjut dari pengomposan) (Indriani, 2001).

Pengomposan pada dasarnya merupakan upaya mengaktifkan kegiatan mikrobia agar mampu mempercepat proses dokomposisi bahan organik. Mikrobia

tersebut adalah bakteri, fungi dan jasad renik lainnya. Bahan organik untuk bahan baku kompos ialah jerami, sampah kota, limbah pertanian, kotoran hewan/ternak, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengomposan adalah

kelembaban timbunan bahan kompos, aerasi timbunan, temperatur harus dijaga tidak terlampau tinggi (60°C), suasana, netralisasi keasaman, dan kualitas kompos

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Pengomposan Aerob

Sistem pengomposan aerobik adalah proses dekomposisi bahan organik

dengan oksigen bebas dan sebagai hasil akhir diperoleh air, CO2, unsur-unsur hara, dan energi. Energi yang dihasilkan pada pengomposan sistem aerobik adalah 484 – 674 kkal/mol glukosa. Energi tersebut dihasilkan dari perombakan bahan

karbon menjadi karbondioksida. . Reaksi keseluruhannya,

BO, m.o CO2 + H2O + Unsur hara + Humus + Energi

(Sa’id, 1996).

Dalam sistem ini, kurang lebih 2/3 unsur karbon (C) menguap (menjadi CO2) dan sisanya 1/3 bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel hidup. Selama

proses pengomposan aerob tidak timbul bau busuk. Selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat

menghasilkan temperatur yang menguntungkan mikroorganisme termofilik. Akan tetapi, apabila temperatur melampui 65°C – 70°C, kegiatan mikroorganisme akan menurun karena kematian organisme akibat panas yang tinggi (Sutanto, 2002).

Pengomposan secara aerobik akan terjadi kenaikan temperatur yang cukup kuat selama 3 – 5 hari pertama dan temperatur kompos dapat mencapai 55 – 70°C.

Kisaran temperatur tersebut merupakan yang terbaik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pada kisaran temperatur ini, mikroorganisme dapat tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan temperatur yang kurang dari 55°C. Selain itu, pada

temperatur tersebut enzim yang dihasilkan juga paling efektif menguraikan bahan organik. Penurunan rasio C/N juga dapat berjalan dengan sempurna. Dilihat dari

fungsinya, mikroorganisme mesofilik yang hidup pada temperatur rendah (10 – 45°C) berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel bahan organik sehingga luas permukaan bahan bertambah dan mempercepat proses pengomposan. Sementara

itu, bakteri termofilik yang hidup pada temperatur tinggi (45 – 65°C) yang tumbuh dalam waktu terbatas berfungsi untuk mengonsumsi karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat terdegradasi dengan cepat (Djuarnani, dkk., 2008).

Cara Macdonald

Bahan – bahan mentah (batang-batang kecil dan daun-daunan, serasah atau

sampah tanaman, sampah sayuran di dapur) dimasukkan ke dalam wadah. Tumpukan bahan-bahan mentah itu usahakan agar mencapai tinggi sekitar 1 meter, dengan ketentuan setiap 20 cm tinggi tumpukan diberi aktifator misalnya

pupuk kandang atau buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah busuk yang diperlukan untuk pengembangan bakteri. Dalam keadaan kering segera siramkan

11

Setelah 2 atau 3 bulan tumpukan benar-benar telah melapuk dan kompos dapat segera digunakan (Sutejo, 2002).

Perubahan pada Pembuatan Kompos

Tumpukan bahan-bahan mentah (serasah, sisa-sisa tanaman, sampah dapur, dll.) menjadi kompos dikarenakan telah terjadi pelapukan, penguraian atau dengan lain perkataan telah terjadi perubahan-perubahan dari sifat fisik semula

menjadi sifat fisik baru (kompos). Perubahan ini sebagian besar adalah karena kegiatan-kegiatan jasad renik sehubungan pula dengan kebutuhan-kebutuhan

hidupnya.

Perubahan-perubahan itu adalah karena terjadinya penguraian-penguraian, pengikatan dan pembebasan berbagai zat atau unsur hara selama berlangsung

proses pembentukan kompos, sebagai berikut:

a. Hidrat arang (selulosa, hemiselulosa, dll.) diurai menjadi CO2 dan air atau CH4

dan H2.

b. Zat putih telur diurai melalui amida-amida, asam-asam amino, menjadi amoniak, CO2 dan air

c. Berjenis-jenis unsur hara, terutama N di samping P dan K dan lain-lain, sebagai hasil uraian, akan terikat dalam tubuh jasad renik dan sebagian yang tidak

terikat menjadi tersedia di dalam tanah. Apa yang terikat ini kelak akan dikembalikan ke dalam tanah setelah jasad-jasad renik mati.

d. Ternyata pula unsur-unsur hara dari senyawa-senyawa organik akan terbebas

menjadi senyawa-senyawa anorganik sehingga tersedia di dalam tanah bagi keperluan pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Selama berlangsungnya perubahan-perubahan tersebut akan terjadi pula perubahan-perubahan pada berat dan isi bahan-bahannya atau dengan perkataan lain akan berlangsung pengurangan-pengurangan, misalnya karena terjadi

penguapan dan pencucian. Dalam penguapan biasanya sebagian besar senyawa-senyawa zat arang hilang ke udara (Sutejo, 2002).

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Fisika Tanah

Pengaruh pupuk terhadap sifat fisika tanah tergantung kepada sifat dan jumlah koloid liat yang ada di dalam tanah. Pada dasarnya pupuk yang

ditambahkan ke dalam tanah tidak akan dapat menambah jumlah koloid tanah (kecuali pupuk-pupuk organik), tetapi dapat mempengaruhi sifat kimia dari koloid tanah. Umumnya pupuk organik lebih diutamakan untuk memperbaiki sifat-sifat

fisik tanah daripada untuk menambah kandungan unsur hara yang dapat diserap oleh akar tanaman. Pemupukan dengan pupuk organik dapat meningkatkan

kemantapan agregat, ruang pori, kerapatan lindak dan kisaran air tersedia.

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Kimiawi Tanah

Pemberian pupuk organik bukanlah bertujuan untuk menambah unsur

hara, karena kandungan haranya rendah, tapi bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap sifat kimiawi tanah, pupuk organik mempunyai peranan yang penting

seperti peningkatan kadar humus di dalam tanah akan meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), meningkatkan ketersediaan fosfat di dalam tanah dan dapat

13

Pengaruh Pupuk terhadap Sifat Biologi Tanah

Bahan organik merupakan sumber energi dari jasad-jasad mikro tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik tanah semakin besar aktivitas dan

perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Aktivitas mikroorganisme ini sangat penting dalam hal perombakan bahan organis, pelapukan protein menjadi

asam-asam amino, proses nitrifikasi yang pada akhirnya membebaskan unsur hara seperti N, P dan S serta unsur-unsur mikro (Damanik, dkk., 2010).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengomposan

Pembuatan kompos dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1. Nilai C/N bahan

Semakin besar nilai C/N bahan maka proses penguraian oleh bakteri akan

semakin lama. Proses pembuatan kompos akan menurunkan C/N rasio sehingga menjadi 12 – 20.

2. Ukuran bahan

Bahan yang berukuran lebih kecil akan lebih cepat proses pengomposannya karena semakin luas bahan yang tersentuh dengan bakteri.

Pencacahan bahan yang tidak keras sebaiknya tidak terlalu kecil karena bahan yang terlalu hancur (banyak air) kurang baik (kelembabannya menjadi tinggi).

3. Komposisi bahan

Pengomposan dari beberapa macam bahan akan lebih baik dan lebih cepat. Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah dengan

kotoran hewan. Ada juga yang menambah bahan makanan dan zat pertumbuhan yang dibutuhkan mikroorganisme sehingga selain dari bahan organik,

4. Jumlah mikroorganisme

Biasanya dalam proses ini bekerja bakteri, fungi, actinomycetes, dan protozoa. Sering ditambahkan pula mikroorganisme ke dalam bahan yang akan

dikomposkan. Dengan bertambahnya jumlah mikroorganisme, diharapkan proses pengomposan akan lebih cepat.

5. Kelembapan

Umumnya mikroorganisme tersebut dapat bekerja dengan kelembapan sekitar 40 – 60%. Kondisi tersebut perlu dijaga agar mikroorganisme dapat

bekerja secara optimal. Kelembapan yang lebih rendah atau lebih tinggi dapat menyebabkan mikroorganisme tidak berkembang atau mati.

6. Temperatur

Temperatur optimal sekitar 30 – 50o C (hangat). Bila temperatur terlalu tinggi mikroorganisme akan mati. Bila temperatur relatif rendah mikroorganisme

belum dapat bekerja atau dalam keadaan dorman. Aktivitas mikroorganisme dalam proses pengomposan tersebut juga menghasilkan panas sehingga untuk menjaga temperatur tetap optimal sering dilakukan pembalikan.

7. Keasaman

Keasaman atau pH dalam tumpukan kompos juga mempengaruhi aktivitas

mikroorganisme. Kisaran pH yang baik yaitu sekitar 6,5 – 7,5 (netral). Jika bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan cara menambahkan kapur. Sebaliknya, jika pH tinggi (basa) bisa diturunkan dengan menambahkan

bahan yang bereaksi asam (mengandung nitrogen) seperti urea atau kotoran hewan

15

Perbandingan C/N

Perbandingan C/N bahan organik (bahan baku kompos) merupakan faktor terpenting dalam laju pengomposan. Proses pengomposan akan berjalan dengan

baik jika perbandingan C/N bahan organik yang dikomposkan sekitar 25 – 35 (Simamora dan Salundik, 2006).

Rasio C/N adalah perbandingan kadar karbon (C) dan kadar nitrogen (N) dalam satuan bahan. Semua makhluk hidup tersebut dari sejumlah besar bahan karbon (C) serta nitrogen (N) dalam jumlah kecil. Bahan organik yang

mempunyai C/N yang tinggi berarti masih mentah. Kompos yang belum matang (C/N tinggi) dianggap merugikan bila langsung diberikan ke dalam tanah.

Umumnya masalah utama pengomposan adalah kadar rasio C/N yang tinggi. Untuk menurunkan rasio C/N diperlukan perlakuan khusus, misalnya menambahkan mikroorganisme selulotik atau dengan menambahkan kotoran

hewan karena hewan mengandung banyak senyawa nitrogen (Yuwono, 2005). C/N berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penambahan bahan organik yang nisbah C/N tinggi mengakibatkan tanah mengalami perubahan

imbangan C/N dengan cepat, karena mikroorganisme tanah menyerang sisa pertanaman. C/N juga berfungsi menyeimbangkan ketersediaan nitrogen yang

dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Apabila bahan organik yang diberikan ke tanah mempunyai nisbah C/N yang tinggi, maka mikroorganisme tanah dan tanaman akan berkompetisi memanfaatkan nitrogen dan tanaman selalu kalah

Keasaman (pH)

Kisaran pH kompos yang optimal adalah 6,0 – 8,0 derajat keasaman bahan pada permulaan pengomposan pada umumnya asam sampai netral (pH 6,0 – 7,0).

Derajat keasaman pada awal proses pengomposan akan mengalami penurunan karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan mengubah

bahan organik menjadi asam organik. Pada proses selanjutnya, mikroorganisme dari jenis yang lain akan mengkonversi asam organik yang telah terbentuk

sehingga derajat keasaman yang tinggi dan mendekati netral

(Djuarnani, dkk., 2005).

Menurut Sa’id (1996), pengomposan pada suasana aerobik akan bersifat

basa. Keasaman yang terlalu rendah (pH tinggi) menyebabkan kenaikan konsumsi oksigen yang mengakibatkan hasil yang buruk terhadap lingkungan. Agar proses penguraian bahan-bahan kompos berlangsung cepat, maka pH tumpukan kompos

tidak boleh terlalu rendah. Dengan demikian perlu diberikan kapur atau abu dapur. Namun pemberian tersebut harus disesuaikan dengan bahan yang dikomposkan.

Pada prinsipnya bahan organik dengan nilai pH antara 3 dan 11 dapat

dikomposkan, pH optimum berkisar 5,5 dan 8,0. Bakteri lebih senang pada pH netral, fungi berkembang cukup baik pada kondisi pH agak asam. Kondisi yang

alkali kuat menyebabkan kehilangan nitrogen, hal ini kemungkinan terjadi apabila ditambahkan kapur padasaat pengomposan berlangsung. Kondisi sangat asam pada awal proses dekomposisi menunjukkan proses dekomposisi berlangsung

tanpa terjadi peningkatan suhu. Biasanya pH agak turun pada awal proses pengomposan karena aktivitas bakteri yang menghasilkan asam. Dengan

17

kembali naik setelah berapahari dan pH berada pada kondisi netral. Variasi pH yang cukup ekstirm menunjukkan adanya masalah dalam proses dekomposisi (Sutanto, 2002).

Rendemen

Rendemen adalah perbandingan berat kering terhadap berat basah dan dinyatakan dalam persen. Rendemen dapat ditentukan dengan cara bahan

ditimbang sebelum diolah yang dinyatakan sebagai berat basah, kemudian setelah selesai diolah bahan ditimbang kembali dan dinyatakan sebagai berat kering.

Rendemen dihitung dengan rumus:

Rendemen = berat akhir

berat awal x 100% ... (1)

(Taib, dkk.,1989).

Penghalusan

Penghalusan bahan meningkatkan permukaan spesifik bahan kompos dengan demikian mempunyai pengaruh yang positif terhadap proses dekomposisi.

Penghalusan bahan juga menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam dan membuat bahan lebih homogen pada saat dilakukan pencampuran. Partikel berukuran 5 – 10 cm sesuai untuk pengomposan ditinjau dari aspek sirkulasi udara

yang kemungkinan terjadi. Partikel yang berukuran sangat kecil mendorong kemungkinan terjadinya pemadatan bahan. Ukuran partikel yang lebih kecil hanya

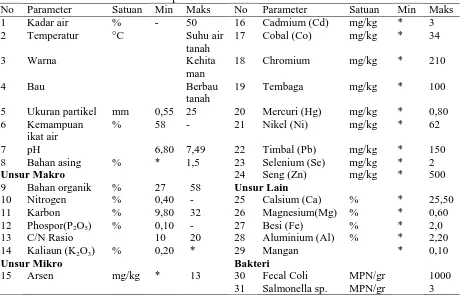

Mutu Pupuk Kompos

Indonesia telah memiliki standar kualitas kompos, yaitu SNI 19-7030-2004 dan peraturan menteri pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006. Di dalam

standar ini termuat batas-batas maksimum atau minimum sifat-sifat fisik atau kimiawi kompos, termasuk di dalamnya batas maksimum kandungan logam berat.

Untuk memastikan apakah seluruh krietria kualitas kompos ini terpenuhi maka diperlukan analisis laboratorium.

Tabel 2. Standar Kualitas Kompos

No Parameter Satuan Min Maks No Parameter Satuan Min Maks

Unsur Mikro Bakteri

15 Arsen mg/kg * 13 30 Fecal Coli MPN/gr 1000

31 Salmonella sp. MPN/gr 3 Keterangan : *Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari minimum

SNI : 19-7030-2004 dalam Badan Standarisasi Nasional (2011)

Kadar hara kompos sangat ditentukan oleh bahan yang dikomposkan, cara

pengomposan dan cara penyimpanannya. Kompos yang baik merupakan kompos yang penguraiannya sudah berhenti. Biasanya penguraian akan berhenti setelah 2,5 bulan. Kompos yang baik biasanya memiliki butiran halus berwarna cokelat

19

Kualitas kompos sangat ditentukan oleh besarnya perbandingan antara jumlah karbon dan nitrogen (C/N rasio). Jika C/N rasio tinggi, berarti bahan penyusun kompos belum terurai secara sempurna. Bahan kompos dengan C/N

rasio tinggi akan terurai atau membusuk lebih lama dibandingkan dengan bahan ber-C/N rasio rendah. Kualitas kompos dianggap baik jika memiliki C/N rasio

antara 12 – 15 (Novizan, 2005).

Mikroorganisme Lokal (MOL)

MOL adalah cairan yang berbahan dari berbagai sumber daya alam yang

tersedia setempat. MOL mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman.

Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam MOL tersebut, maka MOL dapat digunakan sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik

terutama sebagai fungsida (Sari, dkk., 2012).

Peran MOL dalam kompos, selain sebagai penyuplai nutrisi juga berperan sebagai komponen bioreaktor yang bertugas menjaga proses tumbuh tanaman

secara optimal. Fungsi bioreaktor antara lain penyuplai nutrisi melalui mekanisme eksudat, kontrol mikroba sesuai kebutuhan tanaman, menjaga stabilitas kondisi

tanah menuju kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman dan kontrol terhadap penyakit yang menyerang tanaman (Kurnia, 2009).

MOL tapai dibuat dengan mencampurkan tapai singkong dengan air dan

gula. Campuran tersebut disimpan di dalam botol dan didiamkan sampai 5 hari. Setelah lima hari, MOL sudah dapat digunakan. 2,5 liter mol dapat digunakan

Pengomposan alami akan memakan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 2 – 3 bulan bahkan 6 – 12 bulan. Pengomposan dapat berlangsung dengan fermentasi yang lebih cepat dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme

lokal (MOL) merupakan salah satu aktivator yang dapat membantu mempercepat proses pengomposan dan bermanfaat meningkatkan unsur hara kompos

(Subandriyo, 2013).

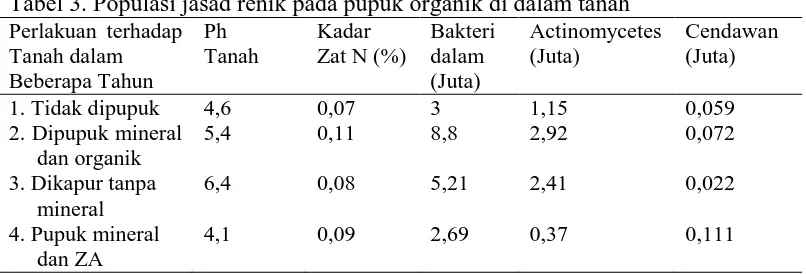

Menurut penelitian Waksman (dalam Sutejo, 2010), pupuk organik di dalam tanah dapat memperbesar populasi jasad renik, seperti di bawah ini:

Tabel 3. Populasi jasad renik pada pupuk organik di dalam tanah

Perlakuan terhadap

Perbandingan Efektivitas MOL dengan EM4

Sekitar tahun 1980, Prof Dr. Teruo Higa dari Jepang mengembangkan

teknologi Mikroorganisme Efektif (ME) sebagai alternatif dalam mewujudkan konsep pertanian alami. Mikroorganisme efektif adalah suatu larutan yang terdiri dari kultur pertanian alami dan merupakan kultur campuran berbagai mikroba

yang bermanfaat bagi tanaman dan berfungsi sebagai bio-inokulan. Setiap spesies mikroba mempunyai fungsi dan peranan masing-masing yang bersifat saling

21

Mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 terdiri dari bakteri fotosintesis (Rhodopseudomonas sp), bakteri asam laktat (Lactobacillus sp), ragi (Saccharomices sp), actinomycetes sp, dan asprgillus sp. Effective Microorganism

(EM4) dapat meningkatkan fermentasi limbah dan sampah organik, meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman, serta meningkatkan aktivitas serangga,

hama dan mikroorganisme patogen (Djuarnani, dkk., 2005).

Menurut Husen dan Irawan (2010), penggunaan MOL tergolong sangat mudah, kemudian EM-4, M-Dec, Orgadec, dan Pukan Sapi. Sedangkan

penggunaan Probion, menurut petani, tergolong sulit yang diduga terkait dengan aplikasi bahan tambahan (urea). Namun demikian, dari segi kualitas kompos yang

dihasilkan berdasarkan pengamatan petani tergolong cukup baik (MOL, M-Dec, Pukan Sapi, dan Probion), baik (Orgadec), dan baik sekali (EM-4). Laju penurunan rasio C/N kompos tercepat ditunjukkan oleh perlakuan M-Dec, EM-4,

dan MOL-pepaya.

Jeruk

Komposisi buah jeruk manis terdiri dari bermacam – macam, di antaranya

air 70 – 92 %, gula, asam organik, asam amino, vitamin, zat warna, mineral, dan lain – lain. Buah jeruk yang semakin tua, kandungan gulanya semakin bertambah,

tetapi kandungan asamnya semakin berkurang (Pracaya, 2003).

Mangga

Mangga merupakan tanaman hutan yang tingginya mencapai 30 m. Bunga

umumnya terdapat dalam tandan atau rangkaian. Setiap tandan dapat mempunyai lebih dari 1000 kuntum bunga. Bunga pada pangkal tandannya umumnya jantan,

bunga pada ujung tandan adalah sempurna (hermaprodit) yang jumlahnya kurang dari 8% (Sunarjono, 2000).

Nenas

Tanaman nanas merupakan rumput yang batangnya pendek sekali. Daunnya berurat sejajar dan pada tepinya tumbuh duri yang menghadap ke atas (ke arah ujung daun). Buah yang matang terasa gatal di tenggorokan karena

kandungan asam oksalat yang tinggi. Di dalam buah terdapat zat bromelin yang bersifat sebagai pemecah protein (pelunak daging), tetapi daya protoelitiknya

lebih rendah daripada papain (Sunarjono, 2000).

Pepaya

Buah pepaya memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Kandungan

vitamin C pepaya lebih tinggi daripada jeruk. Berkat kandungan flavonoid, vitamin C, E, dan betakriptoxantin (bagian dari karotenoid vitamin A), pepaya

memiliki sifat antioksidan yang kuat. Juga mengandung serat, asam folat, kalium dan papain. Lebih dari 50 asam amino terkandung dalam buah pepaya, antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, valine,

23

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Agustus 2015 di

Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Laboratorium Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah pelepah

kelapa sawit, buah jeruk, buah mangga, buah nenas, buah pepaya, air cucian beras, dan gula merah.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol plastik, timbangan, sprayer, bubble piller, pipet ukur, sarung tangan, kain blancu, ember,

termometer, gelas ukur, tali rafia, plastik kaca, alat tulis, dan kamera.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode perancangan percobaan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial dengan 3 taraf. Adapun jenis dekomposer yang

diuji adalah : D1 = MOL jeruk

D2 = MOL mangga D3 = MOL nenas D4 = MOL pepaya

Model rancangan yang digunakan yaitu: Yij = µ + Ti + єij

Dimana :

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan faktor jenis dekomposer pada taraf ke-i

dan pada ulangan ke-j

µ = nilai tengah umum Ti = pengaruh perlakuan ke-i

єij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan jenis dekomposer pada taraf

ke-i dan ulangan ke-j

(Sastrosupadi, 2000).

Dengan demikian terdapat 4 perlakuan kombinasi, yang masing masing diulang tiga kali sehingga didapat 12 unit percobaan. Berat kompos (limbah

pelepah kelapa sawit) 1 kg berat kering mutlak. Dekomposer yang digunakan adalah MOL buah dengan dosis yang di berikan 2,5 ml per hari sesuai dengan perlakuan.

Pelaksanaan penelitian meliputi berbagai kegiatan yaitu : pengumpulan bahan, pembuatan MOL, pembuatan kompos, pengamatan, dan pengumpulan

data.

Sifat fisik kompos meliputi kadar air kompos dengan metode gravimetrik, berat kompos, suhu kompos dengan menggunakan termometer air, serta

pengamatan aroma, warna dan struktur kompos. Sifat kimia kompos meliputi C-organik (%) dengan metode analisis Walkley and Black, kandungan N-total (%)

25

C/N didapat dari membagi hasil analisis C-organik dengan N-total (Sudjadi, dkk.,1971).

Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan ANOVA

(Analysis of Varians). Apabila uji F menunjukkan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT untuk pengaruh tunggal dan beda rata-rata Duncan’s

Multiple Range Test (DMRT) taraf 5% untuk pengaruh kombinasi

(Tenaya, dkk., 1985).

Pembuatan MOL

1. Buah-buahan dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol plastik sebanyak 500 gr

2. Dicampurkan dengan 1 liter air cucian beras

3. Ditambahkan 100 gr gula merah yang telah dihaluskan, diaduk hingga rata 4. Kemudian wadah ditutup dan disimpan selama 15 hari

Proses Pembuatan Kompos

1. Dipersiapkan limbah pelepah kelapa sawit yang telah dicacah untuk masing-masing jenis MOL (12 wadah)

2. Dicampurkan MOL ke dalam bahan hingga rata sampai lembab 3. Disimpan pada tempat yang aman dari sinar matahari atau hujan

4. Dikontrol suhu bahan, bila suhu >60 maka dilakukan pembalikan 5. Ditambahkan MOL sebanyak 2,5 ml

6. Diulangi langkah 4 dan 5 selama 60 hari

Parameter yang diamati

1. Perbandingan C/N

- Perbandingan C/N awal bahan

Setelah pencampuran dan penimbunan bahan, bahan terlebih dahulu dianalisa perbandingan C/N-nya sebagai C/N awal campuran bahan

melalui analisa di Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.

- Perbandingan C/N akhir kompos

Setelah proses pengomposan selesai dianalisa perbandingan C/N-nya melalui analisa di Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Sumatera Utara. 2. Keasaman (pH)

pH kompos dianalisa dengan menggunakan metode electrometry di

Laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. 3. Rendemen

Bahan yang sudah dicampur terlebih dahulu diukur untuk mengetahui volume

27

HASIL DAN PEMBAHASAN

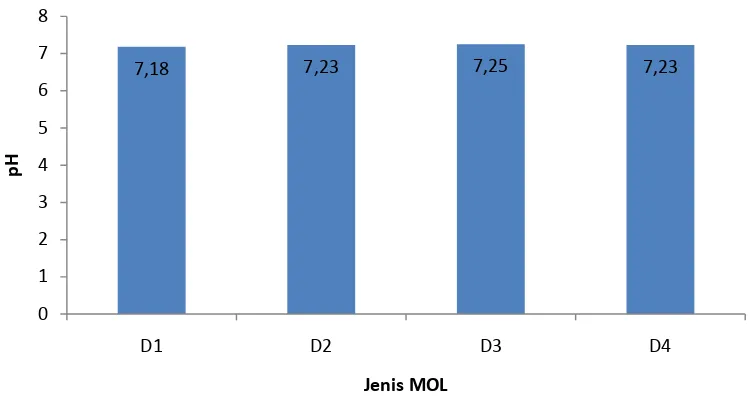

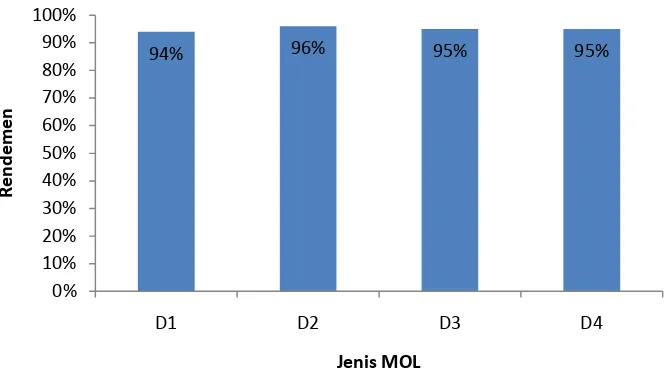

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemberian dekomposer berpengaruh tidak nyata terhadap C/N, pH dan rendemen. Hal ini

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

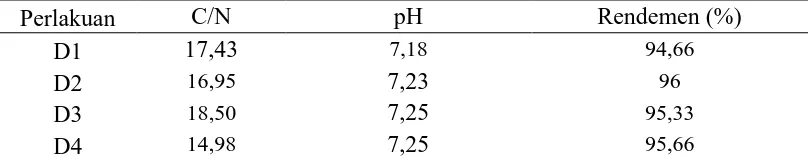

Tabel 4. Pengaruh pemberian dekomposer terhadap parameter

Perlakuan C/N pH Rendemen (%)

D1 17,43 7,18 94,66

D2 16,95 7,23 96

D3 18,50 7,25 95,33

D4 14,98 7,25 95,66

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa C/N tertinggi diperoleh pada perlakuan D3 yaitu sebesar 18,50 dan terendah pada D4 yaitu sebesar 14,98. Nilai pH kompos tertinggi diperoleh pada perlakuan D3 yaitu sebesar 7,25 dan terendah

pada perlakuan D1 yaitu sebesar 7,18. Nilai rendemen tertinggi diperoleh pada perlakuan D2 yaitu sebesar 96% dan terendah pada perlakuan D1 sebesar 94,66%.

Perbandingan C/N

Dari analisis sidik ragam (Lampiran 3) dapat diketahui bahwa pemberian dekomposer memberikan pengaruh tidak nyata terhadap perbandingan C/N.

Sehingga pengujian dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test) tidak dilanjutkan.

Gambar 1. Nilai perbandingan C/N kompos berdasarkan pemberian dekomposer Gambar 1 diatas menunjukkan jenis dekomposer yang berbeda

menghasilkan nilai perbandingan C/N kompos yang berbeda pula, semakin rendah nilai perbandingan C/N maka kompos yang dihasilkan semakin matang. Hal ini sesuai menurut Sutanto (2002), bahwa pada umumnya limbah organik mempunyai

nisbah C/N berkisar antara 15 dan 30:1. Selama proses dekomposisi berlangsung nisbah C/N turun sampai mendekati 12 pada kompos yang sudah matang.

Perbandingan C/N terendah diperoleh pada perlakuan D4 (14,98) dan tertinggi pada perlakuan D3 (18,5). Hal ini disebabkan perbandingan C/N yang dihasilkan pada penelitian ini sangat dipengaruhi oleh kadar C-organik dan

N-total. Hal ini sesuai menurut Harizena (2012), bahwa proses pengomposan akan terjadi pelepasan karbondioksida, dimana semakin tinggi aktivitas

mikroorganisme maka dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik sehingga C-organik akan berkurang (akibat pelepasan karbondioksida dan dekomposisi bahan organik) sementara kadar N-total mengalami peningkatan

sehingga rasio C/N akan berkurang. Semakin tinggi kandungan N-total yang terbentuk akan menyebabkan terjadi penurunan rasio C/N sehingga terjadi proses

29

mineralisasi. Perbandingan C/N yang rendah menunjukkan bahwa proses mineralisasi berjalan dengan baik.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Yuwono (2007), bahwa bahan

yang ideal untuk dikomposkan memiliki nisbah C/N sekitar 30, sedangkan kompos yang dihasilkan memiliki nisbah C/N < 20. Bahan organik yang memiliki

nisbah C/N jauh lebih tinggi di atas 30 akan terombak dalam waktu yang lama, sebaliknya jika nisbah tersebut terlalu rendah akan terjadi kehilangan N karena menguap selama proses perombakan berlangsung.

Nilai perbandingan C/N kompos terbaik diperoleh pada D4 (MOL Pepaya) yaitu dengan perbandingan C/N sebesar 14,98. Hal ini disebabkan oleh tingginya

aktivitas mikroorganisme selama proses dekomposisi berlangsung. Hal ini sesuai menurut Badan Standarisasi Nasional (2011) bahwa Indonesia telah memiliki standar kualitas kompos yaitu SNI:19-7030-2004 dan peraturan menteri pertanian

No. 02/Pert/HK.060/2/2006. Di dalam standar ini termuat batas-batas maksimum atau minimum sifat-sifat fisik atau kimiawi kompos, termasuk di dalamnya batas

maksimum kandungan logam berat.

Keasaman (pH)

Pada analisis sidik ragam (Lampiran 4) dapat dilihat bahwa pemberian dekomposer memberikan pengaruh tidak nyata terhadap pH, sehingga pengujian dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test ) tidak dilanjutkan.

Gambar 2. Nilai pH kompos berdasarkan pemberian dekomposer Gambar 2 diatas menunjukkan jenis dekomposer yang berbeda

menghasilkan nilai pH kompos yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas mikroorganisme dalam tumpukan kompos. Hal ini sesuai

menurut Djuarnani, dkk., (2005), bahwa derajat keasaman pada awal proses pengomposan akan mengalami penurunan karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan mengubah bahan organik menjadi asam organik.

Pada proses selanjutnya, mikroorganisme dari jenis yang lain akan mengkonversi asam organik yang telah terbentuk sehingga derajat keasaman yang tinggi dan

mendekati netral.

pH terendah diperoleh pada perlakuan D1 (7,18) dan tertinggi pada perlakuan D3 (7,25). Hal ini sesuai menurut Sutanto (2002), bahwa pada

prinsipnya bahan organik dengan nilai pH antara 3 dan 11 dapat dikomposkan, pH optimum berkisar 5,5 dan 8,0. Bakteri lebih senang pada pH netral, fungi

berkembang cukup baik pada kondisi pH agak asam. Kondisi sangat asam pada awal proses dekomposisi menunjukkan proses dekomposisi berlangsung tanpa

31

terjadi peningkatan suhu. Biasanya pH agak turun pada awal proses pengomposan karena aktivitas bakteri yang menghasilkan asam. Dengan munculnya mikroorganisme lain dari bahan yang didekomposisi maka pH bahan kembali naik

setelah berapa hari dan pH berada pada kondisi netral. Variasi pH yang cukup ekstrim menunjukkan adanya masalah dalam proses dekomposisi.

Rendemen

Pada analisis sidik ragam (Lampiran 5) dapat dilihat bahwa pemberian dekomposer memberikan pengaruh tidak nyata terhadap rendemen, sehingga

pengujian dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test ) tidak dilanjutkan.

Nilai rendemen kompos berdasarkan pemberian dekomposer dapat dilihat

pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai rendemen kompos berdasarkan pemberian dekomposer

Gambar 3 diatas menunjukkan jenis dekomposer yang berbeda menghasilkan nilai rendemen kompos yang berbeda pula, yang diperoleh dengan perbandingan berat bahan akhir terhadap berat bahan awal dikali 100%.

Rendemen terendah diperoleh pada perlakuan D1 (94%) dan rendemen tertinggi

diperoleh pada perlakuan D2 (96%). Hal ini sesuai menurut Taib, dkk. (1989), bahwa rendemen dapat ditentukan dengan cara bahan ditimbang sebelum diolah yang dinyatakan sebagai berat basah, kemudian setelah selesai diolah bahan

33

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perbandingan C/N terendah diperoleh pada perlakuan D4 yaitu sebesar 14,98

dan tertinggi diperoleh pada perlakuan D3 yaitu sebesar 18,50.

2. pH terendah pada perlakuan D1 yaitu sebesar 7,18 dan tertinggi diperoleh pada perlakuan D3 yaitu sebesar 7,25.

3. Rendemen terendah pada perlakuan D1 yaitu sebesar 94,66% dan tertinggi diperoleh pada perlakuan D2 yaitu sebesar 96%.

4. Kompos yang dihasilkan dari penambahan MOL pada semua perlakuan dianggap baik karena hasil yang diperoleh sesuai dengan SNI : 19-7030-2004. 5. Tidak ada bedanya pengaruh pemberian MOL jeruk, MOL mangga, MOL

nenas, dan MOL papaya dalam hal perbandingan C/N, pH dan rendemen.

Saran

34

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2011. Luas Perkebunan Sawit Provinsi Riau. http://riau.bps.go.id [5Februari 2015].

Damanik, M. M. B., Bachtiar, E. H., Fauzi, Sarifuddin, dan Hamidah, H., 2010. Kesuburan Tanah dan Pemupukan. Usu Press, Medan.

Djuarnani, N., Kristia, B. S., dan Setiawan, 2005. Cara Tepat Membuat Kompos. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Djuarnani, N., Kristia, B. S., dan Setiawan, 2008. Cara Tepat Membuat Kompos. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Hadi, M, M., 2004. Teknik Berkebun Kelapa Sawit. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta

Harizena, I. N. D. 2012. Pengaruh Jenis dan Dosis MOL terhadap Kualitas Kompos Sampah Rumah Tangga.Skripsi. Konsentrasi Ilmu Tanah dan Lingkungan Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.Denpasar.

Hidayatullah, F., 2012. Analisa Asam Amino pada Buah Pepaya dengan Spektrofotometer. Universitas Diponegoro, Semarang.

Higa, T. & Wididana, G.N., 1994. Tanya Jawab Teknologi Effective Microorganisme. Indonesian Kyusei Nature Farming Societies (IKNFS) dan PT.Songgolangit Persada, Jakarta.

Husen, E. dan Irawan, 2010. Efektivitas dan Efisiensi Mikroba Dekomposer Komersial dan Lokal dalam Pembuatan Kompos Jerami. http://balittanah.litbang.pertanian.go.id [23 Maret 2015].

Imsya, A., 2007. Konsentrasi N-Amonia, Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan Organik Pelepah Sawit Hasil Amoniasi Secara In-vitro. Prosiding Seminar Nasinal Teknologi Peternakan dan Veteriner, Bogor.

Indriani, Y. H., 2001. Membuat Kompos Secara Kilat. Penebar Swadaya, Jakarta. Indriani, Y. H., 2004. Membuat Kompos Secara Kilat. Penebar Swadaya, Jakarta. Lingga, P. dan Marsono. 2001. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya,

Jakarta.

35

Novizan, 2005. Petunjuk Pemupukan yang Efektif. Agromedia Pustaka, Jakarta. Palupi, N. P., 2015. Karakter Kimia Kompos dengan Dekomposer

Mikroorganisme Lokal Asal Limbah Sayuran. http://ojs.uniska-bjm.ac.id [23 Maret 2015].

Pracaya, 2003. Jeruk Manis Varietas, Budidaya dan Pascapanen. Penebar Swadaya, Jakarta.

Rosmarkam, A. dan Yuwono, N. W., 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Kanisius, Yogyakarta.

Sa’id, E. G., 1996. Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit. Trubus Agriwidya, Bogor.

Sari, D. N., S. Kurniasih, dan R. T. Rostikawati, 2012. Pengaruh Pemberian Mikroorganisme Lokal (Mol) Bonggol Pisang Nangka Terhadap Produksi

Rosella (Hibiscus sabdariffa L.). http://e-journal.unpak.ac.id [10 Februari 2015].

Sastrosupadi, A., 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius, Yogyakarta.

Setiawan, B.S & Tim ETOSA. 2010. Membuat Pupuk Kandang Secara Cepat. Penebar Swadaya, Jakarta

Simamora, S. dan Salundik. 2006. Mengelola Sampah Kota. Penebar Swadaya, Jakarta.

Subandriyo, 2013. Optimasi Pengomposan Sampah Organik Rumah Tangga Menggunakan Kombinasi Aktivator Em4 dan Aktivator Mikro Organisme Lokal (Mol). Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudjadi, M., I. M Widjik & M. Soleh. 1971. Penuntun Analisis Tanah. Lembaga Penelitian Tanah Bogor, Bogor.

Sunarjono, H. H., 2000. Prospek Bekebun Buah. Penebar Swadaya, Jakarta. Sutanto, 2002. Penerapan Pertanian Organik. Kanisius, Yogyakarta.

Sutejo, M. M., 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta, Jakarta.

Taib, G., G. Said dan S. Wiraatmaja, 1989. Operasi Pengeringan pada Pengolahan Hasil Pertanian. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta.

37

LAMPIRAN

Lampiran 1. Flowchart pembuatan kompos dari limbah pelepah kelapa sawit

Mulai

Penyaringan Penyimpanan

Pembalikan Penyimpanan Pencampuran Pencacahan Persiapan Bahan

Analisis

Selesai

- Limbah Pelepah Kelapa Sawit

Lampiran 2. Hasil pengujian kompos

No Perlakuan C/N-Ratio pH (H2O) Rendemen

1 P1D1 19,38 7,16 0,95

2 P2D1 15,16 7,17 0,94

3 P3D1 17,76 7,23 0,95

4 P1D2 14,73 7,24 0,96

5 P2D2 18,33 7,19 0,96

6 P3D2 17,81 7,26 0,96

7 P1D3 16,97 7,21 0,95

8 P2D3 16,37 7,29 0,96

9 P3D3 22,17 7,26 0,95

10 P1D4 13,43 7,24 0,96

11 P2D4 16,35 7,22 0,95

12 P3D4 15,18 7,25 0,96

Metode Kalkulasi Elektrometry Kalkulasi Keterangan : P = Perlakuan

39

Lampiran 3. Data Pengamatan C/N Kompos

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

D1 19,38 15,16 17,76 52,3 17,43

D2 14,73 18,33 17,81 50,87 16,95

D3 16,97 16,37 22,17 55,51 18,50

D4 13,43 16,35 15,18 44,96 14,98

Total 64,51 66,21 72,92 203,64

Rataan 16,12 16,55 18,23 50,91 16,97

Data Analisis Sidik Ragam C/N Ratio

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

Perlakuan 3 19,499 6,500 1,259 tn 4,066181 7,590992 Galat 8 41,302 5,163

Total 11 60,801

Lampiran 4. Data Pengamatan pH Kompos

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

D1 7,16 7,17 7,23 21,56 7,18

D2 7,24 7,19 7,26 21,69 7,23

D3 7,21 7,29 7,26 21,76 7,25

D4 7,24 7,22 7,25 21,71 7,23

Total 28,85 28,87 29 86,72

Rataan 7,21 7,21 7,25 21,67 7,23

Data Analisis Sidik Ragam pH kompos

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01

Perlakuan 3 0,007 0,002 2,106 tn 4,066181 7,590992

Galat 8 0,009 0,001

Total 11 0,016

41

Lampiran 5. Data Pengamatan Rendemen Kompos

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

D1 95 94 95 284 94,66

D2 96 96 96 288 96

D3 95 96 95 286 95,33

D4 96 95 96 287 95,66

Total 382 381 382 1.145

Rataan 95,5 95,25 95,5 286,25 95

Data Analisis Sidik Ragam Rendemen

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01

Perlakuan 3 2,917 0,972 3.889 tn 4,066181 7,590992 Galat 8 2,000 0,250

Total 11 4,917

Keterangan: tn = tidak nyata * = nyata ** = sangat nyata

Lampiran 6. Perhitungan Rendemen a. MOL Jeruk (D1)

- Ulangan 1

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 950 gram

1000 gram × 100%

= 95 %

-Ulangan 2

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 940 gram

1000 gram × 100%

= 94 %

-Ulangan 3

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 960 gram

1000 gram × 100%

= 96 %

-Ulangan 2

Rendemen = Berat setelah pengolahan

43

= 960 gram

1000 gram × 100%

= 96 %

-Ulangan 3

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 950 gram

1000 gram × 100%

= 95 %

-Ulangan 2

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 960 gram

1000 gram × 100%

= 96 %

-Ulangan 3

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 950 gram

1000 gram × 100%

d. MOL Pepaya (D4)

-Ulangan 1

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 960 gram

1000 gram × 100%

= 96 %

-Ulangan 2

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 950 gram

1000 gram × 100%

= 95 %

-Ulangan 3

Rendemen = Berat setelah pengolahan

berat awal × 100%

= 960 gram

1000 gram × 100%

45

Lampiran 7.Gambar Alat Mesin Pencacah

Mesin Pencacah

Lampiran 8. Gambar Jenis-jenis Dekomposer (MOL)

MOL Nenas MOL Mangga

47

Lampiran 9. Gambar Proses Pematangan Kompos

Pematangan Kompos

Lampiran 10. Gambar Jamur yang terdapat pada Kompos setelah 60 hari

Jamur pada perlakuan MOL Nenas

Jamur pada Perlakuan MOL Mangga

49