!

\

")"

,(J

'J-'l

C)

, .i-<'i

V ARIASI AKTIVITAS HARIAN

OW A JAW A, Hylobates moloch (Audebert, 1798)

MENURUT KELAS UMUR

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN, JA WA BARA T

Oleh:

PRASTYONO

E03495048

e-':-"

,,,

. .".

.'

JURUSAN KONSERV ASI SUMBERDA YA HUT AN

FAKULTASKEHUTANAN

Ringkasan

Prastyono (E03495048). Variasi Aktivitas Harian Owa Jawa, Hylobales moloch

1798) Menurut Kelas Umur Di Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat. bimbingan Ir. Agus P. Kartono, MSi dan Ir. Ibnu Maryanto, MSi.

(Audebert, Di bawah

Kawasan Gunung Halimun mcrupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam hutan tropis.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 282IKpts-JlII992 tanggal 28 Februari 1992, kawasan ini

ditetapkan sebagai kawasan taman nasional dengan luas 40.000 ha. Kawasan ini memiliki kckayaan

flora dan fauna yang sangat tinggi, beberapa jenis diantaranya termasuk endemik dan dilindungi

undang-undang.

Owa jawa (Hy/obales moloch) mcrupakan salah satu jenis primata cndcmik Pulau lawn bagian

barat yang populasinya saat ini semakin i11cnurun. Penurunan populasi ini diduga karena pcrburuan

liar, fragmentasi habitat dan bcrkunmgnya Iuasan habitat. Owa jawa dinyatakan scbngai binatang yang

dilindungi bcrdasarkan Pcmluran Perlindungan Binatang Liar tahlln 1931 Nomor 266, SK Mcntan No.

54/KptslUmIl972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.

I3agi upaya pclestarian owa jawa diperlukan data dan informasi tentang perilaku satwa ini.

Dengan diketahuinya perilaku ini maka tindakan pengelolaan habitat yang dilakukan oleh pihak

pengelola TNGH akan dapa! menjamin keberlangsungan kehidupanjenis owa jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengctahui variasi aktivitas harian owajuwa HャセイiHIィ。ャ・s@ moloch)

yang mcncakup alokasi \Vaktu dan sebarannya berdasmkan kelas umur di TNGH. Hasil dad penelilian

ini diharapkan dapal digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pcngclo\a TNGH,

terutama dalam pengelolaan populasi dan habitat owa jawa. Selain itu, dapat dimanfaatkan llntuk

tujuan wisata, yakni menentukan waktu terbaik bagi kunjungan wisatawan yang seeara khusus tertarik

pada owa jawa.

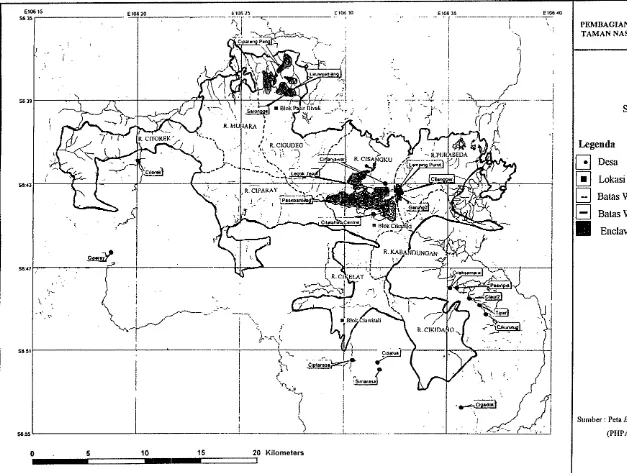

Penelitian ini dilakukan di Blok Cikaniki (ReS0I1 Cisangku), Blok Ciawitali (Resort Cikelat)

dan Blok Pasir Bivak (Resort Cigndeg) TNGH, Jawa Barat. Penelitian dilakukan mulai awal juni

hingga akhirjuli 1999.

Pcngamatan dilakukan tcrhadap keJuarga owa jawa yang dibedakan mcnurut k . ..c.1as umur. yakni:

jantan dewasa, betina dewasa, muda, anak dan bayi (Kappeler 1981). Parameter yang diamati dan

,

diukur adalah : 1) jenis aktivitas dan jumlah individu aktif dalam suatu keluarga owa jawa, 2) lamaaktivitas dan 3) posisi dalam ruang (ketinggian owa jawa pada saat melakukan aktivitas). Aktivitas

yang diamati meliputi aktivitas makan (feeding), bergerak (locomotion), istirahat (immobile) dan aktivitas sosial yang meliputi aktivitas bermain (ploying), berkutn-kutuan (grooming) dan bersuara

(vocalization).

Metode pengamatan yang dilakukan adalah : I) Metode scan sampling, untuk mengetahui sebaran individu aktif keluarga owa jawa dan 2) Metode focal animal sampling untuk mengetabui sebaran dan alokasi waktu aktivitas harian. Data yang diperoleh, dianalisis melalui teknik penyajian

hubungan antara parameter yang diukur.

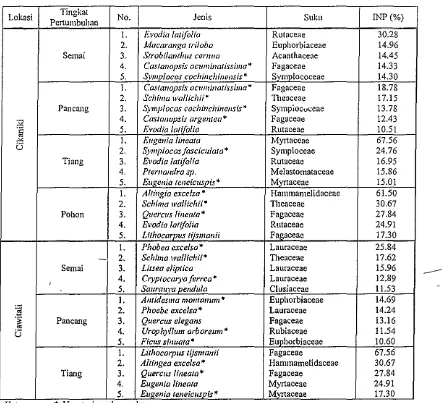

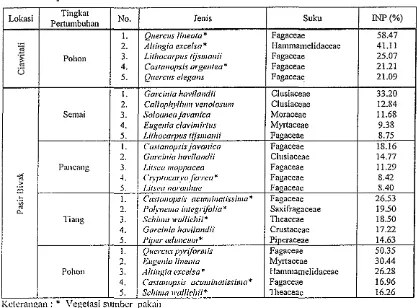

Berdasarkan hasil analisis vegetasi ditemukan sebanyak 143 jenis vegetasi (61 jenis di Blok

Cikaniki. 77 jenis di Blok Ciawitali dan 99 jenis di Blok Pasir Bivak). Kerapatan tertinggi untuk

tingkat semai dan pancang ditcmukan di Blok Pasir Bivak, masing-masing sebesar 14,000 ind/ha dan

5.067 indAla. sedangkan untuk tingkat tiang di Blak Ciawitali, yakni sebesar 316.7 indA18 dan untuk

tingkat pohon di Blok Cikaniki, yakni sebesar 208.3 ind/ha. Diantara 143 jenis vegetasi tersebut

ditemukan scbanyak 43 jenis vegetasi yang menjadi sumber pakan bagi H. moloch di TNGH dengan

habitus bcrupa bambu, liana dan pohon.

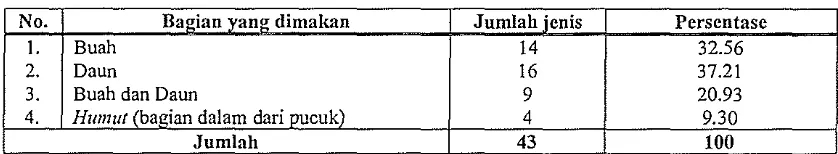

lkrdasarkan hasil penclitian, diperaleh hasil bahwa H.moloch di TNGH aktif pada periode 06.03 sampni 17.15 \VIB. Individu muda memiliki rata-rata aktivitas makan terbesar, kemudian

diikuti okh bctina dcwasa, jantan dewasa, anak dan bayi. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tahap

pcrkcmbangan tubuh dan pcrilaku masing-masing individu.

Pcrbcdaan alokasi waktu untuk aktivitas bergerak pacta masing-masing individu dipengaruhi

oleh peran masing-masing individu dalam keluarga dan lujuan aktivitas bergerak masing-masing

individu. scdangkan pcrbedaan pada ketiga lakasi diantaranya disebabkan aleh ketersediaan dan

peyebnrall sumber pakan. Aktivitas bergerak paling banyak dilakukan oleh individu anak, dan

beriklltnya adalah jantan dewasa, muda dan betina dewasa. Sedangkan pada bayi, aktivitas bergerak

tidal-. ada. karena dalam pcrpindahunnya bayi selalu berada pada gendongan induknya.

Dalam rangkaian aktivitas hariannya, istirahat dilakllkan diantara aktivitas makan, bergerak

maupun aktivilas sosial. dengan tujuan untuk memulihkan kemhali energi yang terpakai pada berbagai

aktivitas yang mcmerlukan banyak energi. Aktivitas istirahat terlama dilakukan oleh inclividu bayi,

diikuti oleh anak, jantan dewasa, betina dewasa dan muda. Dalam istirahat pada malam hari satwa ini

tidak mclakukan selcksi dan manipulasi (tidak mcmbuat sarang/tempat berlindung) terhadap

pohonivcgetasi tempat tidulllya (sleeping Iree) dan satu kelampak H. moloch tidak selalu berada pada saru pohon tidur yang sama.

Aktivitas sasial pada H. moloch meliputi berkutu-kutuan (grooming) yang biasanya dilakukan olch jantan dewasa, betina dewasa, dan muda; bermain Jpkj';ng) yang biasanya dilakukan oleh

indiyidu anak dan bayi; dan bcrsuara (vocalization) yang biasanya dilakukan oleh individu betina

dcwasa,jantan dewasa dan muda. Berdasarkan Uji Khi kuadrat pada selang kepercayaan 95%,

alokasi waktu aktivitas harian H. moloch menurut kelas umur dan lokasi penelitian (kandisi habitat) ben'ariasi.

Secara umum sebaran individu aktif di TNGH berpala bifasik, yaitu pada pagi had aktivitas tinggi, kemudian menurun pada siang had dan mulai aktifkembali pada sore harinya hingga akhirnya

memasuki pahan tempat bermalam. Berdasarkan Uji Khi kuadrat pada selang kepercayaan 95%,

sebaran individu aktifpada ketiga lokasi penelitian bervariasi.

V ARIASI AKTIVITAS HARlAN

OW A JA WA, Hylobates moloch (Audebert, 1798)

MENURUTlillLASUMTIR

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN, JAW A BARAT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan

pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Oleh:

PRASTYONO

E03495048

JURUSAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN

FAKULTASKEHUTANAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telall

memberikan petunjuk dan segala nikmat-Nya sehingga rangkaian dari tugas akhir pendidikan di

jenjang SI dapat terselesaikan dengan tersusunnya skripsi yang berjudul "Variasi Aktivitas Harian

Own Jawa, Hylobates moloch (Audebert 1798) Menurut Kelas Umur Di Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat" ini.

Dengan terselesaikannya skripsi 1m, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besamya kepada :

I. Bapak, fuu, Paklek, Bulek, Mas Yatno, Dik Tuti, Dik Sri, Dik Dewi. Dik Tina dan

saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.

2. Jurusan Konsen'3si Sumbcrdaya Hulan, Fakultas Kehutanan IPB atas bantuan dana untuk

penclitian inL

3. Bapak Ir. Agus p, Kartono, MSi dan Bapak Ir. funu Maryanto, MSi sebagai dosen pembimbing

dalam penyusunan skripsi ini.

-I. Bapak Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS dan Bapak Ir. Cahyo Wibowo, MSc sebagai dosen penguji

wakil dari Jumsan Teknologi Hasil Hutan dan Manajemen Hutan, Fakukltas Kehutanan.

5. Seluruh staf pengajar di Institut Pertanian Bogor, khususnya Jurusan Konservasi Sumberdaya

Hutan Fakultas Kelmtanan yang telah mentransfer ilmu dan wawasan kepaela saya.

6. Seluruh staf pegawai di Institut Pertanian Bogor, khususnya Jurusan Konservasi Sumberelaya

Hutan Fakultas Kehutanan yang telall melayani elan membantu saya selama belajar eli IPB.

7. Pihak Taman Nasional Gunung Halimun yang telah memberikan ijin penelitian dan segala

bantuannya.

8. Para pemandu di lapangan yang dengan setia menyertai dan membantu saya dalam melaksanakan

penelitian.

9. Mr. Wanda "Komeng" Surawil, sebagai teman seperjuangan dalanl pelaksanaan penelitian di

TNGH, dan rekan-rekan yang telallmembantu dalam proses penyeiesaian skripsi ini, yaitu : Irfan.

Wawan Gel., Ellyn, Tiur, Ey.ia dan Wulan serta selurull teman-telnan KSH-32.

Penulis menyadari bal,wa .masill banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga

diharapkan adanya penyempumaan dari semua pilmk. Namun demikian, penulis berharap semoga

skripsi ini bennanfaat.

Bogor, Desember 1999

Penulis

DAFTARISI

Halaman

KATA PENGANTAR... vii

DAFT AR lSI ... viii

DAFTAR TABEL ...

x

DAFTAR GAMBAR... xi

DAFT AR LAMPlRAN... xii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... . B. Tujuan ... . C. Manfaat ... . II. TINJAUAN PUSTAKA A. Bio-Ekologi Owa Jawa ... 2

1. Taksonolui ... 2

2. Morfologi ... 2

3. Penyebaran ... 3

4. Habitat dan Makanan ... 4

B. Organisasi SosiaI, Ukman dan Komposisi Kelompok ... 4

C. HOl1le Range dan Teritori ... 5

D. Aktivitas Harian dan Perilaku ... 6

I. Aktivitas Harian ... 6

2. Perilaku ... 6

a. Bergerak ... 6

b. Makan ... 7

c. Bersuara ... "... 8

d. Istirahat ... ... ... ... ... ... 8

e. Sosial ... 9

III. METODE PENELITIAN A. S.

C.

セdN@ E. F. Lokasi dan Waktu Penelitian Peralatan ... . Parameter yang Diamati ... . Pengenalan Lapang ... . Pengambilan Data ... .. Analisis Data ... .. IO 10 IO 12 12 14 IV. KONDISI UMUM TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN A. Kondisi Fisik ... 161. Letak Kawasan ... ... ... ... ... ... ... 16

2. Topografi dan Tanah... 16

3. IkIim... 16

4. Hidrologi ... 17

1. V egetasi... ... ... ... ... ... 17

2. Satwa... 17

C. Obyek Wisata Alam... 17

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Habitat... 19

1. Keanekaragaman Floristik ... 19

2. Vegetasi Pakan... 20

B. Aktivitas Harian... 23

1. Makan ... 24

2. Bergerak... 27

3. Istirahat ... 29

4. Sosial... 30

C. Pol a SebaranAktivitas Harian... 32

1. Sebaran Individu Aktif... 32

2. Aktivitas Jantan Dewasa ... 34

3. Aktivitas Betina Dewasa... 35

4. Aktivitas Muda... 36

5. Aktivitas Anak ... 37

6. Aktivitas Bayi ... 38

D. Penggunaan Strata Tajuk ... 38

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 40

DAFTARPUSTAKA... 41

LAMPIRAN ... 44

----.

DAFTAR TABEL

No. Halaman

I. Daftar Lima Jenis Vegetasi dengan INP Tertinggi di Lokasi Penelitisn ... 19

2. Jwulah Jerns Vegetasi Sumber Pakan Berdasarkan Bagian yang Dimakan Hmoloch

di TNGH... 21

3. Potensi Swuber Pakan H moloch Menurut Tingkat perturnbuhan di TNGH ... 21 4. Alokasi Waktu Aktivitas harian H moloch di Tiga Lokasi Penelitian Berdasarkan

Kelas Umur... 23

5. Alokasi Waktu Makan H moloch di Masing-masing Vegetasi Sumber Pakan... 26

No. Halaman

1. Peta Lokasi Penelitian ... II

2. Desain Metode Garis Petak ... 13

3. Pengelompokan Vegetasi Sumber Pakan Berdasarkan Tingkat Kesukaan H. 1II010ch ... 22

4. Persentase Alokasi Waktu Harian untuk Aktivitas Makan pada Individu H. moloch di Tiga Lokasi Penc:litian ... ;. 24

5. Pcngelompokan lndividu 11. moloch berdasarkan Aktivitas Makan... 25

6. Persentase Alokasi \Vaktu Harian untuk Aktivitas Bergerak pada Individu H. moloch di l'iga Lokasi Pcnclitian... 28

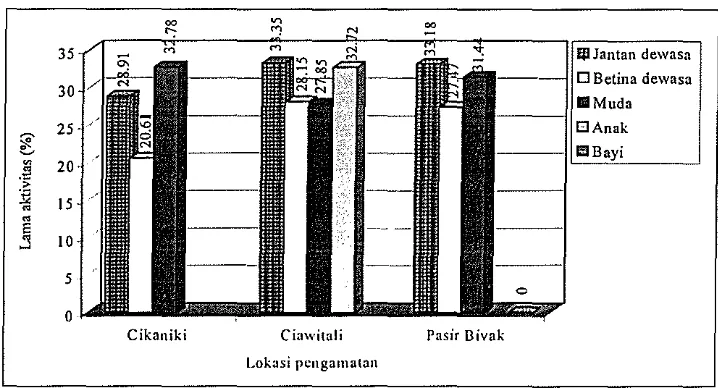

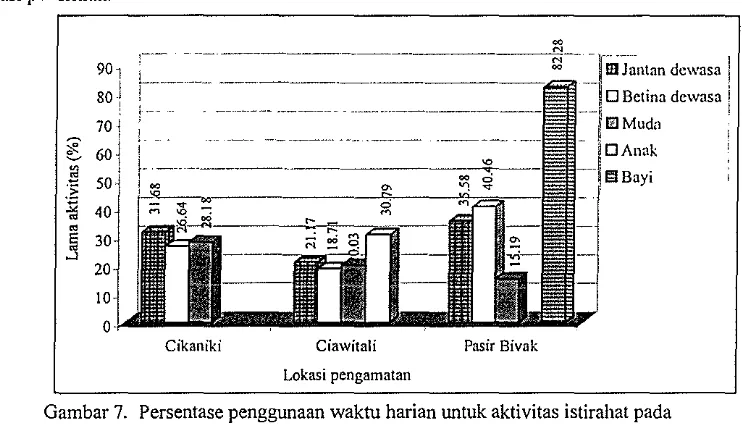

7. Pcrscntase Alokasi Waktu I-Jm'ian untuk Aktivitas Istirahat pacta Individu H. moloch di 'riga Lokasi Pcnclitiall... 29

8. Pcrsenlase Aloknsi \Vaklll Harian llntuk Aktivitas Sosial pada Individu H moloch di Tiga Lokasi Pcnclitian... 31

9. Pola Sebaran Individu AktifKeluarga H. 1110loch di Tiga Lokasi Penelitian... 32

10. Po1a Sebaran Aktivitas Hruian Jantan Dcwasa... 34

11. Pola Sebaran Akti\'itas Harian Betina Dewasa... 35

12. Pola Scbaran Aktivitas Harian Muda ... 36

13. Po1a Scbaran Akti\'itas I-Iarian Anak ... : .... -... 37

14. Pola Sebaran Aktivitas Harian Bayi ... 38

----'

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Daftar lenis Vegetasi yang Dijumpai di Lokasi Penelitian ... 45

2. Daftar lenis Vegetasi dan INP di Blok Cikaniki ... 48

3. Daftar lcnis Vegetasi dan INP di Blok Ciawitali ... 50

4. Daftar lcnis Vegetasi dan INP di Blok Pasir Bivak... 52

5. Daftar lenis Vegetasi Sumber Pakan Hmoloch di TNGH... 55

6. Sebaran Individu Aktif H moloch di Tiga Lokasi Penelitian... 56

7. Sebaran Aktivitas Harian H 111010ch di Blok Cikaniki... 57

8. Scbaran Aktivitas 1·lm·ian H 111010ch di Blok Ciawitali... 58

9. Scbaran Aklivitas HaIian H. moloch di Biok Pasir Bivak ... 59

to. Sebaran Aktivitas Harian Jantan Dewasa... 60

11. Scbamn Aktivitas Hadan Betina Dewasa ... 61

12. Scbaran Aktivitas Harian Muda ... 62

13. Sebaran Aktivitas Harian Anak... 63

14. Scbaran Aktivitas Harian Bayi ... 64

15. Hasil Uji Khi Kuadrat Aktivitas Harian H moloch Berdasarkan Lokasi Penelitian ... 65

16. Hasil Uji Khi Kuadrat Aktivitas Harian H moloch Berdasarkan Kelas Umur... 66

17. Hasil Uji Khi Kuadrat Sebaran Individu Aktif H moloch Berdasarkan Lokasi Penelitian... 67

A. Latar Belakang

Kawasan Gunung Halimun merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam hutan tropis.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 282IKpts-II11992 tanggal 28 Februari 1992, kawasan ini

ditetapkan sebagai kawasan taJl)an nasi anal dengan luas 40.000 ha. Kawasan ini memiliki kekayaan

flora dan fauna yang sangat tinggi, beberapa j enis diantaranya termasuk endemik dan dilindungi

undang-undang.

Owa jawa (Hylobates moloch) merupakan salah satu jenis primata endemik Pulau Jawa bagian barat yang populasinya saat ini semakin menurun. Penurunan populasi ini diduga karena perburuan

liar, fragmentasi habitat dan berkurangnya luasan habitat. Owa jawa dinyatakan sebagai binatang

yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan Binatang Liar tabun 1931 Nomor 266, SK

Mentan No. 54lKptslUmll972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) sebagai salah satu kawasan yang

dilindungi yang memiliki nilai ilmiah, pendidikan, budaya dan rekreasi (ekoturisme) memerlukan

penanganan yang serius. Untuk meneapai tujuan pengelolaan yang berasaskan pada kelestarian fungsi

ekologis, kelestarian pemanfaatan dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat diperlukan dukungan

data potensi alam yang mutakhir.

Data tersebut tidak hanya berupa jenis dan jumlahnya saja, akan tetapi bagi upaya pelestarian

satwaliar, khususnya owa jawa, diperlukan data dan informasi tentang perilaku satwa. Dengan

diketahuinya perilaku ini maka tindakan pengelolaan habitat yang dilakukan oleh pihak manajemen

TNGH akan dapat menjamin keberlangsungan kehidupanjenis owajawa.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi aktivitas harian owajawa (Hylobates moloch)

yang meneakup alokasi waktu dan sebararmya berdasarkan kelas umur di TNGH.

---.

c.

ManfaatHasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

bagi pengelola TNGH, terutarna dalam pengelolaan populasi dan habitat owa jawa. Selain itu, dapat

dimanfaatkan untuk tujuan wisata, yakni menentukan waktu terbaik bagi kunjungan wisatawan yang

----.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bio-Ekologi Owa Jawa

1. Tal"lOnomi

Lekagul and McNeely {I 977) membagi suku Hylobatidae menjadi tiga marga yang didasarkan

atas perbedaan jumlah kromosom, yaitu : marga Hylobates memiliki 44 kromosom, Symphalangus

memiliki 50 kromosom dan Nomaseus memiliki 52 kromosom. Marga Hylobates terbagi menjadi tiga

sub marga dengan 7 jenis, yaitu sub marga Hylobates dengan jenis Hylobates lar (Miller, 1903);

Hylobates agilis F. Cuvier, 1821; Hylobates moloch (Audebert, 1798); Hylobates muelleri Martin, 1841; dan Hylobates pileatus (Gray, 1861); sub marga Bunupithecus denganjenis Hylobates hoolock

(Harlan,1834) dan sub marga Braehitanytes dengan jenis Hylobates klosii (Miller,1903). Marga Sympalangus hanya memiliki satu jenis yaitu Hylobates syndactylus (Raffles, 1821) dan marga Nomaseus juga hanya memiliki satu jenis yaitu Hylobates concolor (Harlan, 1826).

K1asifikasi ilmiah owa jawa (Hylobates moloch) menurut Napier and Napier (1967) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Cordata

Sub phylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Ordo : Primata

Super familly : Homonoidae

Familly : Hylobatidae

Genus : Hylobates

Species : Hylobotes moloch (Audebert, 1798)

Owajawa memiliki beberapa nama lain diantaranya adalah owa abu-abu, ungko jawa, wau-wau

(Ditjen. Perlindungan dan Pelestarian Alam 1978), sylvery gibbon ataujavan gibbon (Grzimek 1972). Untuk nama Indonesia, satwa ini telah dibakukan dengan nama owa jawa (Suyanto, Yoneda,

Maryanto, Maharadatunkamsi and Sugardjito 1998).

2. Morfologi.

Menurut Grzimek (1972), owa adalah jenis kera tidak berekor dan mempunyai kepala yang

kecH dan bulat, memiliki hidung yang tidak menonjol, rahang yang kecil dan pendek serta tidak

menonjol, otak relatifkeeil, badannya ramping, rongga dada pendek tetapi lebar serta rambut tebal dan

Marga Hylobates memiliki lengan yang sangat panjang (Napier and Napier 1967), hampir dua kali panjang batang tubuhnya dan lebih dari dua kali apabila tangan diikutsel1akan; tungkai 30% lebih

panjang daripada batang tubuhnya tetapi hanya 2/3-3/4 panjang lengannya (Ensiklopedia Indonesia

1988).

Badan dan anggota tubuh owa jawa ditutupi oleh rambut yang sangat lebat; menarnpilkan

kombinasi warna menyolok, dari hitam sampai kelabu keperakan. Kulit muka, telapak tangan dan

kakinya tidak berambut berwarna hitam kelabu (Lembaga Biologi Nasional-LIPI 1982; Napier and Napier 1967). Anak owa jawa biasanya berwarna kelabu pucat (Lembaga Biologi Nasional-LIPI

1982). Owa jawa memiliki warna abu-abu seragam, tanpa warna putih pada tangan dan kaki, dan sedikit tersisa bekas lingkaran wajah dengan (udung putih pada bagian kepala (Ensiklopedia Indonesia

1988).

Marga Hylobates jantan dewasa mempunyai berat badan berkisar antara 4300-7928 gram

sedangkan betina dewasa 4100-6800 gram. Sedangkan panjang badan dan kepala jantan dewasa

berkisar antara 403-635 mm, sedangkan betina dewasa 408-622 mnL(Napicr and Napier 1967).

3. Pcnycbarall

Suku Hylobatidae yang terbagi menjadi 3 marga dan 9 jenis terdistribusi mulai dari Assam,

Burma, Thailand, Indocina, Yunan, Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan (Lekagul and McNeely

1977; Napier and Napier 1985).

Distribusi owa jawa hanya terdapat di Jawa bagian barat, tepatnya GUllung Slamet dan

kawasan di sebelah baratnya, yaitu : Kawasan Ujung Kulon, Lengkong, Lawet, Leuweung Sancang, G.

Honje, G. Halimun, G. Jayanti, G. Porang, Telaga Warna, G. Pangrango, G. Kencana, G. Malang, G.

o

Susuru, G. Masigit, G. Simpang, G. Tilu, G. Tangkuban Perahu, G. Malabar, Bukit Tunggul, G.

Papandayan dan G. Limbung. Lokasi-Iokasi di atas berada pada 6°_8° LS dan 105°_1 !00 BT.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa owa jawa ditemukan mulai dari garis pantai sampai ketinggian

1400-1600 m dpl. Tidak ditemukannya owa jawa pada daerah yang lebih tinggi kemungkinan

disebabkan oleh perubahan vegetasi, yakni di temp at yang rendah, pohon-pohon tumbuh dengan rapat,

tinggi, besar dan tajuk berlapis-Iapis; sedangkan pada daerah yang tinggi, kekayaan jenis semakin

rendall, pohon jarang, bentuknya lebih ramping dan ukuran kecil serta tajuk tidak leba!. Dengan

demikian dapat diasumsikan bahwa fak1or-faktor yang membatasi penyebaran owa jawa menurut

ketinggian adalah struktur pohon yang sulit digunakan untuk perpindahan dengan cara brakhiasi,

kemiskinan komposisi f10ristik dan rendahnya suplai dan diversitas pakan; serta temperatur yang

rendah pada malam hari (Kappeler 1994).

Menurut Balai TNGH (1997), penyebaran owa jawa di TNGH terdapat pada ketinggian

4

4. Habitat dan Pakan

Marga Hylobates hidup pada habitat hutan hujan tropis, hutan semi deciduous (menggugurkan daun pada musim kemarau), dan hutan pegunungan sampai ketinggian kira-kira 2000 m dpl (Napier

and Napier 1967). Kappeler (1994) menyebutkan bahwa owa jawa cenderung menghuni hutan

dengan spesifikasi hutan dengan tajuk yang kurang lebih tertutup, tajuk pohon-pohon tersebut tidak

terialu rapat dan memiliki cabang yang besar atau kurang lebih horisontal, serta tersedia pakan berupa

buah dan daun sepanjang tahun pada daerahjelajahnya yang tetap.

Departemen Kehutanan (1993), menyatakan bahwa tempat hidup owa jawa adalah hutan-hutan

primer dataran rendah sampai hutan pegunungan. Disebutkan pula oleh Direktorat Jenderal Pclcstarian

dan Pengawetan Alam (1978; 1994) bahwa habitat owa jawa adalah hutan primer pada ketinggian

500-1000 m dpl. Hutan ini oleh Soerianegara dan Indrawan (1988) digolongkan sebagai hUlan hujan

bawah yang dicirikan oleh hulan selalu hijau, iklim selalu basah, tanah kering, befagam jcnis-jenis

kayu yang umumnya terdiri dari suku-suku Fagaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, Hammamclidaceae,

Euphorbiaceae dan lain-lain. Sedangkan Pasang (1989) melaporkan bahwa di TNGH owa jawa

ditemukan pada hutan hujan tengah dengan ketinggian 1000-2000 m dpl, dengan lopografi

bergelombang sampai pegunungan. Hutan tersebut masih relatif utuh dan merupakan hUlan primer

yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan tinggi, kemudian diselingi oleh pohon-pohon sedang

dalam jumlah kecil dengan permukaan tanah yang ditutupi oleh anakan dan lumbuhan bawah dalam

jumlah yang sedikil.

Pakan owa jawa sama dengan marga Hylobates lainnya, yaitu : buah, daun muda dan pucuk

daun, bunga dan pucuk bunga, kadang-kadang makan binatang kecil, atau produk dari binatang

misalnya madu. Pakan tersebut diambil pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan tanah

(Kappeler 1981). Sedangkan Ensiklopedia Indonesia (1988) menyebutkan bahwa pada umumnya

marga Hylobates memakan buah-buahan, sedikit daun-daunan, tunas, bunga, telur maupun serangga.

Grzimek (1972) menerangkan pula bahwa pakan dari marga Hylobates adalah buah, daun, tunas,

bunga, semut pohon dan serangga lainnya, burung kecil dan vertebrata kecil. Menurut Bismark (1991)

suku Hylobatidae merupakan satwa frugivorous, karena lebih banyak makan buah-buaho" daripada jenis pakan lainnya. Buah lebih banyak mengandung karbohidrat ョ。セオョ@ kurang kandungan

proteinnya, sehingga sebagai tambahan satwa dari suku ini memakan daun' muda yang banyak

mengandung protein.

B. Organisasi Sosial, Ukuran dan Komposisi Kelompok

Napier and Napier (1967) menyebutkan bahwa jumlah individu untuk setiap kelompok owa

berkisar antara 2-6 ekor, yang terdiri dari jantan dewasa, betina dewasa dan beberapa owa remaja atau

diri dari kelompok untuk meneari pasangan yang ideal untuk kawin. Hal ini diperkuat oleh Grzimek

(1972) babwa suku Hylobatidae hidup dalarn keluarga yang terdiri dari satu jantan dewasa, satu atau

dua betina dewasa dan beberapa remaja dari berbagai kelas umur. Kadang-kadang juga ditemukan

jantan dewasa atau betina dewasa yang soliter, yang dikarenakan kalah bersaing dengan individu lain

yang samajenis kelamin dalarn kelompok dan akhimya keluar.

Kappeler (1981) membagi owa jawa ke dalam empat kelas umur, dengan ciri-eiri scbagai

berikut:

a. Bayi (infant) : mulai labir sampai berumur 2 tahun, dengan ukuran badan sangat kceil. Individu ini kadang-kadang atau selalu digendong oleh induk betina.

b. Anak (juvenile) : berumur kira-kira 2-4 tahun, badan kecil, dan tidak dipelihara scpcnuhnya olch induknya.

e. Muda (sub-adult) : berumur kira-kira 4-6 tabun, ukuran badannya sedang, hidup bcrsama pasangan individu dewasa dan kurang ataujarang menunjukkan aktivitas tcritorial.

d. Dewasa (adult) : bcrumur Icbih dari 6 tabun, hidup soliter atau bcrpasangan dan mcnunjukkan aktivitas teritorial.

Menurut Sugardjito dan Sinaga (1997), ukuran kelompok owa jawa di TNGH adalah 2-4

individu, sedangkan menurut Balai TNGH (1997) ukuran kelompoknya adalah scpasang jantan dan

betina dewasa dengan satu atau tanpa anak. Sawitri (1995) mclaporkan pula bahwa ukuran kclompok

owa di Resort Cikidang TNGH adalah 1-3 individu.

C. Dacrah Jclajah (Home Range) dan Terilori

Daerah jelajab (home range) adalab daerab yang dikunjungi satwaliar seeara tetap karena dapat mensuplai pakan, minuman, serta mempunyai fungsi sebagai tempat berlindunglberscmbunyi, temp at

tidur dan tempat kawin. Sedangkan teritori adalab tempat yang khas dan selalu dipertahankan dengan alctif, misalnya tempat tidur untuk primata, tempat istirahat untuk binatang pengerat dan tempat

bersarang untuk burung (Alikodra 1990). Menurut SaWins (1972) penggunaan teritori dipengaruhi oleh variasi ekologis, yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

a. Sumberdaya pakan terdistribusi merata dan tersedia sepanjang tabun. Di sini seeara nyata teritori

dan keanggotaan kelompok relatiftetap.

b. Sumberdaya pakan terdistribusi merata pada beberapa musim dan kelimpahannya bervariasi pada

musim yang lain. Kekhususan terilori dan keanggotaan kelompok bersifat musiman.

e. Pakan tidak terseclia seeara nyata. Kelompok yang mendekati areal tersebut sangat bervariasi,

karena sumberdaya pakan bervariasi kelimpabarmya seeara musiman dan tahunan.

6

Ukuran tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti kelompok lain (kerapatan kelompok) dan

kondisi habitat (ketersediaan pakan, tipe vegetasi dan kering atau basalillya lahan). Kappeler (1981)

melaporkan bahwa rata-rata luas daerah jelajah owa jawa adalah 17.4 ha dengan rata-rata overlap

(tumpang tindih) daerahjelajah kelompok lainnya adalah 0.1 ha. Sedangkan rata-rata luas teritori-nya

adalah 16.4 ha atau 6% lebih kecil daripada daerahjelajahnya. Pasang (1989) melaporkan bahwa luas

daerah jelajah owa jawa di TNGH adalah 11.75 ha dan luas teritori adalah 2.625 ha. Luas daerah jelajah ini dipengaruhi olehjenis aktivitas, penyebaran pakan, karakteristik habitat (topografi lapangan,

jenis pohon, tinggi tajuk dan lain-lain), serta kehadiran individulkelompok lain. Sedangkan luas teritori

dipengaruhi olch jenis dan kelimpahan pakan, adanya predator dan gangguan lain, jenis satwa dan

ukuran kelompok.

D. Aktivitas Harian dan Peritalm

1. Aktivitas Hariall

Aktivitas harian didefinisikan scbagai peri ode aktif atau bangun antara satu pohon tempat

bennalam sampai masuk ke pohon bermalam berikutnya. Aktivitas tersebut dapat berupa mencari

makan, mclakukan pCljaianan/pcrpindahan, dan istirahat (Chivers, Raemaekers and Aldrich-Blake

1975).

Balai TNGH (1997) I1lcnyatakan bahwa pada umumnya owajawa mulai aktif di pagi hari pada

pukul 05.30-06.30 WlB, selanjutnya mereka akan mulai aktif kembali di sore hari pada pukul

16.00-17.00 WIB, sebelum akhimya meneapai pohon tempat tidur. Menurut Priyanto (1987), dalam aktivitas

hariannya owa jawa mempunyai suatu poIa penggunaan \Vaktu harian untuk melakukan

kegiatan-kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pola penggunaan waktu tersebut terdapat empat

kegiatan utama, yaitu : bersuara, makan, beristirahat, dan melakukan perjalanan.

2. PcriIaku

Soeratmo (1979) mendefinisikan tingkahlaku binatang sebagai ekspresi suatu binatang yang

ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor endogenous (internal),

eksogenous (ekstemal), pengalaman, dan fisiologis. Sedangkan Tanudimadja dan Kusumamihardja

(1985) menyebutkan baflwa perilaku hewan merupakan tindak-tanduk hewan yang terlihat dan sering

berkaitan baik secara individual maupun seeara bersama-samalkolektif. Perilaku juga merupakan eara

hewan itu berinteraksi seeara dinamik dengan lingkungan, baik dengan makhluk hidup maupun

benda-benda.

a. Bergerak

Hylobatidae juga dapat bergerak secara bipedal untuk berlari atau berjalan (Ladjar 1995). Napier and

Bornicot (1963) dan Napier and Napier (1985) menerangkan bahwa owa bergerak dengan brakhiasi

sejati, yaitu lengan sepenuhnya teIjulur di atas kepala dan berpegangan pada dahan, yang berperan

penuh dalam menahan tubuh. Lengan secara bergantian berpegangan dan mengayun untuk

memberikan daya dorong pada saat bergerak berpindah tempa!. Ditarnbahkan oleh MacKinnon (1986)

bahwa secara detail owa mempunyai model gerakan yang disebut "brachiation ", yaitu owa bergantung di bawah eabang kcmudian berhenti sebentar untuk berancang-ancang melompat dengan menggunakan

lengannya yang panjang.

Kappeler (1981) membagi pergerakan owa jawa menjadi dua, yaitu: pergerakan cepat dan

pergerakan lambat. Karaktcristik pergerakan cepat merupakan rangkaian dari "fase terbang" dari

dahan ke dahan atau mungkin dari pohon ke pohon. Pada dasamya "fase terbang" merupakan

gabungan dari mclompat dan brakhiasi. Tipe pergerakan ini terjadi pada beberapa kondisi, misalnya menghindari predator, perselisihan teritorial, atraksi betina pada saat bersuara dan tingkah laku

bermain pada juvenil. Sedangkan pergerakan lambat dibedakan menjadi brakhiasi tanpa "fase terbang", berjalan seeara bipedal, brakhiasi yang diikuti dengan berjalan kaki serta memanjat secara quadropedal. Vaughan (1986) mengungkapkan bahwa marga Hylobates merupakan primata arboreal

yang merupakan mamalia paling cepat dan spektakuler dalarn memanjat dan brakhiasi.

Mcnurut DeVore dan Eimerl (1987) cara bergerak brakhiasi pada owa didukung oleh pergelangan tangan, lengan, dan bahunya yang khusus tersesuaikan untuk kelineahan meraih,

mencengkeram dan berganti pegangan. Selain brakhiasi, owa juga bisa melakukan pergerakan secara bipedal di permukaan tanah dengan kedua tungkainya dan mengangkat lengan tinggi-tinggi agar

keseimbangan tubuhnya tidak terganggu dan juga supaya lengannya tidak terseret di tanah.

b. Makan

Chivers et 01. (1975) menyatakan bahwa yang termasuk aktivitas makan adalah meneari sumber

pakan yang potensial, melakukan pemilihan atau memetiknya, memasukkan ke dalam mulut dan

mengunyah kemudian menelannya. Rinaldi (1992) menyatakan bahwa kegiatan makan merupakan

kegiatan pertama yang dilakukan marga Hylobates setelah kegiatan セ。イ。N@ Kelompok owa dapat

melakukan kegiatan makan dan bersuara pada pohon yang sarna (hiasanya jenis Ficus sp. yang sedang berbuah) untuk 2-3 hari berturut-turut dengan sesekali melakukan penjelajahan dan biasanya tidur pada

pohon yang berdekatan dengan pohon pakan tersebu!.

Menurut Soeratrno (1979), cara makan suatu binatang banyak 、ゥエ・セャuォ。ョ@ oleh faklor dalam

(internal dari individu). Faktor dari dalarn tersebut memberikan suatu rantai urut-urutan gerak dari

binatang. Menurut Kappeler (1981) ketika makan owa jawa diam pada suatu tempat dengan berbagai

posisi, duduk, berdiri, dan menggantung, biasanya 1-2 tungkai bebas untuk mengambil pakan. Hal ini

atas dari pohon. Pohon-pohon yang memenuhi kedua syarat di atas adalah pohon dominan yang

biasanya memiliki ketinggian lebih dari 34 meter (Ladjar 1995).

c. Sosia1

Yang termasuk perilaku sosial pada suku Hy10batidae antara lain berkutu-kutuan (grooming),

m.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Blok Cikaniki (Resort Cisangku) dengan ketinggian tempat ± 950 m

dpl, Blok Ciawitali (Resort Cikelat) dengan ketinggian

±

850 m dpl dan Blok Pasir Bivak (ResortCigudeg) dengan ketinggian ± 800 m dpl, Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), Jawa Barat.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan H. moloch dan aksesibilitas lokasi yang relatif mudah dijangkau. Penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu dari tanggal 2 Juni-30 Juli 1999.

Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar I.

B. Perala tan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

watehlarloji dan alat tulis.

C. Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati dan diukur dalam penelitian ini terdiri atas :

teropong binokuler, stop

1. Jenis aktivitas yang dilakukan oleh H. moloch serta jumlah individu aktif dalam suatu kelompok, yaitu jumlah individu yang melakukan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Aktivitas tersebut

meliputi :

a. Makan dan minum (feeding), yaitu aktivitas yang dimulai dari ketika satwa menemukan makanan sampai ketika satwa berhenti makan, kejadian ini dihitung sebagai satu unit aktivitas.

b. Bergerak (locomotion), yaitu semua pergerakan satwa dari satu tempat ke tempat lain. e. Istirahat (immobile), yaitu aktivitas diam meliputi duduk, berdiri dan tidur.

d. Aktivitas sosial, meliputi :

1). Bermain (playing), yaitu aldvitas yang biasanya terjadi pada anak-anak sampai remaja yang meliputi berkejar-kejaran, berguling, berayun dan latihan baku hantam.

2). Berkelahi (aggressive), yaitu aktivitas yang ditandai dengan aneaman mimik muka atau gerakan badan, menyerang, memburu serta baku hantam dan diakhiri dengan kekalahan

lawannya.

3). Berkutu-kutuan (grooming), yaitu aktivitas meneari kotoran atau ektoparasit dari tubuh sendiri atau tubuh individu lain yang dilakukan pada saat istirahat. Biasanya dilakukan oleh

individu remaja sampai dewasa.

EI06 15 [I06JO EI0635 eGPVセo@

j - - 1---

---,-!

'

.i

I

I

5639

1

,,=::t

-

(2l

j.

,d:

J ,

t

ᄋ」セセ@

"

''1'1 "

\ .セZ[ェゥ_@

"7-1'-1:04-

Blok l'yLr Diva!:-.:- -

BセMセNj@

..

..I .

.

MセL⦅@

..

--:;;:.I"_ .... _,'l

セ@

'('-"- ,

,--,-

,-s.

"

I

---

MMMMMセ@ , III ..,....-r-) - - r,.,.,. .• ; - ' "I

. 'C>

'\:\

I

'':s" .... ua1

\'

-• ..,..p;;;;j

56.55 I _ _ I ___ " • ...L. __ .•.• "._ ON⦅セN@ ,-GセN@ -', \...:..-J

o

5 10 15 20 KilometersGambar I. Pela Lokasi Penclilian

PETA

PEMBAGIAN WILA V All KERJA RESORT TAMAN NASIONAL GUNIING IIALIMIIN

Legenda

G

Desau

t

Skala 1 : 250_000

[!J

Lokasi PenelitianQ

BalaS Wilayah ResortB

Balas Wilayah Taman Nasional • EnclaveSumber: Peta Biodyversity Conservation Project

[image:24.788.28.655.46.519.2]12

5). Bersuara (vocalization), yaitu aktivitas mengeluarkan suara yang dilakukan oleh tiap kelas individu.

2. Lama H. moloch melakukan aktivitas, yaitu jumlah totallamanya waktu yang digunakan H. moloch

untuk melakukan suatu aktivitas.

3. Posisi dalam ruang, yaitu keberadaan satwa pada saat melakukan aktivitas.

4. Kelas individu yang diklasifikasikan berdasarkan kelas umur, menurut klasifikasi Kappeler (1981),

yaitu : jantan dewasa, betina dewasa, muda, anak dan bayi.

D. Pcngcnalan Lapang

Kegiatan pengenalan lapang merupakan kegiatan pendahuluan yang dilakukan guna mengetahui

seeara pasti tempat-tempat yang biasa digunakan oleh H. moloch sebagai daerah jelajah maupun

lerilori-nya. Kegiatan pengenalan lapang mencakup :

I. Pengenalan kondisi lapangan di TNGH.

2. Pengamatan awal kelompok-kelompok H. moloch yang ada di TNGH.

3. Memilih dan menentukan satu kelompok H. moloch yang lengkap struktur, komposisi kelas individunya dan mudah diamati sebagai kelompok fokus.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan tersebut maka kelompok owa jawa yang menj adi obyek

pengamatan adalah kelompok yang terdiri dari : a) jantan dewasa, betina dewasa dan muda (di Blok

Cikaniki), b) jantan dewasa, betina dewasa, muda dan anak (di Blok Ciawitali) dan d) jantan dewasa,

betina dewasa, muda dan bayi (di Blok Pasir Bivak).

E. Pengambilan Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui pengamatan dan pengukuran langsung terhadap populasi H.

moloch di lapangan yang telah ditentukan. Kelompok yang diamati adalah kelompok yang sama dengan ciri-ciri : a) jumlah dan struktur anggota kelompoknya sarna, b) melakukan aktivitas pada

wilayah jelajah dan tcritori yang sama dan c) aktivitas pada pagi hari olrriUlai di lokasi (pohon tidur) yang sarna atau tidak terlalu jauh dari lokasi terakhir melak,ukan aktivitas pada sore hari sebelumnya.

Data yang diambil meliputi :

a. Sebaran Individu Aktif

1). Pengamatan sebaran individu aktif dilakukan pada kelompok H. moloch. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui periode waktu aktif mulai dari pukul 06.00 sampai 18.00. Pengambilan data

dilakukan seeara sampling rotasi, yaitu hari pertama pukul 06.00-10.00, hari kedua pukul

10.00-14.00, dan hari ketiga pukul 14.00-18.00, dan seterusnya seeara rotasi.

3). Data kelompok diambil hanya dari anggota-anggota kelompok yang telah ditentukan dan dapa!

diamati. Pengamatan kelompok dilakukan dengan metode sampling titik (scan technique) dengan interval waktu lima meni!.

b. Alokasi Waktu dan Sebaran Aktivitas Harian

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui alokasi waktu dan sebaran aktivitas harian Ii.

moloch dengan menggunakan metodefocol animal sampling dengan interval waktu 5 meni!. Peri ode pengamatan ini sarna dengan pengamatan sebaran individu aktif. Pada waktu pagi pengamatan

dilakukan pukul 06.00-10.00, siang hari pukullO.00-14.00, dan sore hari pukul 14.00-18.00.

Data yang diambil adalah lama waktu Ii. moloch beraktivitas. Pengamatan dilakukan pada Ii.

moloch yang menjadi fokus !focal animal) yaitu individu Ii. 1II010ch yang diklasifikasikan menurut kelas umur berdasarkan kalasifikasi Kappeler (1981), yakni : jantan dewasa, bet ina dewasa, muda,

anak, dan bayi.

c. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan dengan eara sampling pada lokasi pengamatan Ii. moloch. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak (Soerianegara dan Indrawan 1988). Data yang

dikumpulkan untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang dengan ukuran petak eontoh 20 x 20 tn' dan

10 x 10 m' adalah jenis pohon, diameter setinggi dada (pada 130 em dari pennukaan tanah), t"inggi

bebas eabang dan tinggi total. Untuk tingka! pertumbuhan paneang dan semai dengan ukuran petak

eontoh masing-masing 5 x 5 m' dan 2 x 2 m', data yang dikumpulkan adalah jenis pohon dan jumlah

individu setiap jenis. Untukjenis Iiana (tumbuhan memanjat) ukuran petak eontoh yang dibuat adalah

2

x

2 m' dan untuk bambu 20x

20 m', data yang dieatat hanya jenis yang menjadi sumber pakan owajawa dan jumlah individu. Analisis vegetasi dilakukan pada setiap lokasi penelitian (tiga resort)

denganjumlah petak sebanyak 30 petak eontoh (panjangjalur 1200 m).

10 m

-5m ,

rim 20m Arahjal

"-ur

U

dSt./20m

14

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari kantor TNGH, yang meliputi :

a. Kondisi fisik yang mencakup antara lain Ietak, Iuas, topografi, geologi, iklim, dan lain-lain.

b. Kondisi biotik yang mencakup potensi vegetasi dan satwa.

F. Analisis Data

1. Data Sebaran dan Alokasi Waktu Aktivitas Harian

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan selanjutnya dianalisis melalui teknik penyajian

deskriptif, grafik, persentase dan kuantitatif.

a. Analisis deskriptif: mcrupakan penguraian dan pcnjelasan parameter yang diukur dan diamati.

b. Analisis grafik : menyajikan parameter yang diukur dan diamati melalui metoda grafik serta

interpretasinya.

c. Persentase: menggambarkan persentase individu aklif terhadap total individu berdasarkau kelas

individu dan persentase lama suatu aktivitas terhadap waktu aktiftiap kelas individu.

d. Analisis kuantitatif: digunakan untuk mengetahui hubungan antara parameter yang diukur dengan

menggunakan Uji Khi-kuadrat (Uji X'). Persamaan yang digunakan adalah (Walpole, 1995):

2

do.

-E.f

X =

L:

'

,

i=1 E.,

Keterangan: 0; = Frekuensi hasil pengamatan

E; = Frekuensi harapan

i

=

Kategori ke-iDalam pengujian hubungan antar parameter yang diukur dan diamati, digunakan hipotesa

sebagai berikut :

a. Ho = Sebaran individu aktif untuk seliap lokasi penelitian adalah sarna.

H,

=

Sebaran individuaklif untuk seliap lokasi penelitian adalah tidak sarna.b. Ho = Aloliasi waktu aktivitas harian untuk setiap kelas individu adalah sarna.

H, = Alokasi waktu aktivitas harian untuk seliap kelas individu adalah tidak sarna.

c. Ho = Alokasi waktu aktivitas harian untuk setiap lokasi penelitian adalah sarna.

H, = Alokasi waktu aktivitas harian untuk setiap lokasi penelitian adalah tidak sama.

Pengambilan keputusan atas uji hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria

berikut: Jika X' hitung >X, tabeI, maka tolak

Ho

danjika X' hitung;,; X' tabeI, maka terima Ho.Pengujian dilakukan pada selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas atau db = (b-I) (k-I), dalam

hal ini b adalahjumlah baris dan k adalahjumlah kolom kategori.

2. Analisis Vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui komposisi dan dominansi suatu jenis vegetasi

pada suatu komunitas. Dominansi suatu jenis vegetasi dapat dilihat dari besaran Indeks Nilai Penting

(INP), yang dihitung dari penjumlahan nilai-nilai kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR)

untuk vegetasi pada tingkat pertumbuhan semai dan pancang, dan ditambah nilai dominansi relatif

(DR) untuk tingkat pcrtumbuhan tiang dan pohon (Soerianegara dan Indrawan 1988). Persarnaan yang

dignnakan untuk mcnghitung nilai-nilai tersebut adalah :

• Kerapatan jenis ke-i (K,)

• Kerapatan relatif (KR)

• Frekuensi jcnis ke-i (F;)

= jwnlahjenis individu ke-illuas total petak contoh.

(K;lEK,)

x

100%jumlah petak contoh d,itemukan jenis ke-iljumlah petak

contoh

• Frekuensi relatif (FR) (F;lEF,) x 100%

• Dominansi stlatujcnis (D,) = luas bidang dasar (lbds) jenis ke-illuas total petak contoh

• Dominansi rclatif(DR) (D;lED,) x 100%

IV. KONDISI UMUM TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN

A. Kondisi Fisik

1. Lct.tli: kawasan

Seem'a geogralis kawasan TNGH terletak diantara 106°11 '-1 06°38' BT dan 6°36'_6°54 LS dan

berdasarkan administratif pemerintahan terIetak di tiga wilayah kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu

Kabupaten Lebak, Bogor dan Sukabumi, Jawa Bara!. Kantor Balai TNGH terIetak di Keeamatan

Kabandungan Kabupaten Sukabumi atau sekitar 100 km ke arah Barat Daya dari Kota Jakarta.

Batas-batas \vilayah TNGH berdasarkan administrasi pemerintahan adalah :

1) Scbelah Utara, dibatasi oleh Kecalllatan Nanggung, Kecamatan Jasinga Kabupaten Dati II Bogor

dan Kecalllatan Cipanas Kabupaten Dati II Lebak

2) Scbclah Barat, dibatasi oleh Kec. Leuwiliang Kab. Dati II Bogor dan Kec. Kabandungan Kab.

Dati 11 Sukabullli

3) Sebelah Selatan, dibatasi oleh Kec. Cikidang dan Kec. Cisolok Kab. Dati II Sukabumi, dan Kec.

Bayah Kab. Dati 11 Lebak

4) Scbelah Timur. dibatnsi oleh Kec. Cibeber Kab. Dati II Lebak.

2. Topografi dan Tomah

Kawasan TNGH mempunyai ketinggian tempat berkisar antara 500-2000 meter di atas

pennukaanlaut (m dpl). Beberapa gunung yang terdapat di kawasan ini, antara lain G. Ciawitali (1530

m dpl), G. Botol (1850 m dpl), G. Kendeng Utara (1575 m dpl), G. Pangkulahan (1150 m dpl) dan G.

Paninjauan (1350 m dpl). Tempat te11inggi di kawasan TNGH adalah puncak G. Halimun yang

terdapat di bagian tengah dari taman nasional, yakni 1929 m dpl. Kemiringan lahan di kawasan

TNGH berkisar antara 25-45%.

Bedasarkan Peta Tanah Tinjau Propinsi Jawa Barat skala 1 : 250.000 dari Lembaga Penelitian

Tanah Bogor tahun 1966, jenis tanah di kawasan TNGH terdiri atas : asosiasi andosol ooklat dan

rcgosol coklat, asosiasi latosol coklat kekuningan, asosiasi latosol coklat kemerahan dengan latosol

.----.

coklat, asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan dan literit air tanah, komplek latosol

kcmerahan dan litosol, asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu.

3. Iklim

Menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson, iklim di daerah TNGH dan sekitarnya

tergolong tipe iklim B dengan nilai

Q

sebesar 24.7%, yaitu tipe iklim tanpa musim kering dantergolong kedalam hulan hujan tropika yang selalu hijau. Variasi curah hujan antara 4000-6000

rnIbulan dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September dengan curah hujan sekitar 200

mrnlbulan. Suhu rata-rata harian Zoo_30°C, dan kondisi angin dipengaruhi oleh angin muson yang

berubah arah menwut musim. Di sepanjang musim kemarau angin bertiup dari arah Timur Laut

dengan kecepatan rendah.

4. Hidrologi

Kawasan TNGH merupakan wilayah tangkapan air yang sangat penting bagi wilayah

sekitaranya. Dari kawasan TNGH mengalir beberapa sungai yang berair sepanjang tahun. Di sebelah

utara mengalir tiga sungai besar, yaitu Sungai Ciberang, Ciujung dan Cidurian yang mengalir ke arah

Jakarta, Serang dan berakhir di Laut Jawa. Di sebelah selatan mengalir Sungai Cisukawayana, Cimaja

dan Cibareno yang bermuara di Pantai Pelabuhan Ratu dan di sebelah timur terdapat Sungai Citarik.

B. Kondisi Biotik

1. Vegetasi

Pengklasifikasian zonasi hutan di TNGH oleh LIPI - JICA dan PHPA berdasarkan pada

pengklasifikasian zonasi hutan pegunungan oleh Van Steenis 1968; 1972 dan Whitten el al. 1996 yaitu zona collin «900 m dpl atau <1050 m dpl), zona hutan sub montana (1050-1500 m dpl dan zona hutan

montana (1500-1800 m dpl). Vegetasi tumbuhan di TNGH sangat bervariasi menurut ketinggian

tempat tumbulmya. Pada Zona Collin dijumpai jenis-jenis rasamala (Allingia exeelsa), puspa (Sehillla wal/ichir), saninten (Castanopsis acuminGtissima) dan pasang (Quercus sundaicus). Pada Zona Sub

Montana dijUIllpai jenis-jenis ganitri (Elaeoearplls ganilrus), buni (Anlides",a bunius), kileho

(Saurallia pendula) dan kimerak (Weinmania blumei). Pada Zona Montana didominasi oleh jenis jamuju (Daeriocarplls imbriealus), kiputri (Podocarplls neriifolia) dan kibima (Podoearpus imbriealus). Jenis perdu yang banyak dijumpai pada lapisan bawah hutan, di tempat yang temaung, tersusun dari banyak jenis berbagai suku, diantaranya suku Rubiaceae seperti Lasianlhlls. Psicholria

dan Urophyllum. Jenis herba yang umum dijUIllpai terdiri dari beberapa suku seperti suku Myrtaceae, Begoniaceae, Rubiaceae, Gentianaceae dan suku lainnya. TUIllbulJan liana )=g banyak dijUIllpai di

TNGH adalah Rubus rosaefolius dan R. molueeanusi (Simbolon and Mirmanto 1997) .

.

2. Satwa

Kawasan TNGH memiliki berbagai tipe ekosistem yang merupakan habitat dari berbagai jenis

satwa langka dan dilindungi. Beberapa jenis satwa langka yang terdapat di TNGH adalah owa jawa

(Hylobales moloch), elang jawa (Spizaelus barleISl), macan tutul (Panlhera pardus) dan surili

(Presby tis com ala). Satwa lain yang masih dapat dijUIllpai adalah lutung (Traehypilheeus auralus),

18

Di TNGH ditemukan pula sebanyak 37 jenis mamalia keci! (36% dari jenis mamalia yang ada

di Pulau Jawa), 204 jenis burung, 37 jenis amphibi dan repti! yang meliputi 12 jenis kadal, 16 jenis

katak dan 9 jenis ular serta 77 jenis kupu-kupu (Simbolon, Yoneda and Sugardjito 1998).

C. Obyek Wisata Alam

Kawasan TNGH memiliki beberapa jenis obyek wisata, yakni : a). air terjun, berjumlah sekitar

tujuh lokasi yang tersebar di beberapa tempat di TNGH. Air terjun ini mempunyai ketinggian antara

50-ISO m; b). puncak gunung yang berjumlah sekitar enam puncak yang memiliki ketinggian berkisar

antara 700-1929 m dpl, seperti G. Halimun (1929 m dpl), G. Sanggabuana (1919 m dpl) dan G.

Andang (1436 m dpl). c). bruni perkemahan yang berjumlah tiga lokasi, yang terletak di Citalahab,

Leuwijamang dan Cimantaja, dan d). Candi Cibedug yang terletak sekitar 10 kIll sebelah barat Desa

Citorek - Bagian Barat TNGH. Candi ini berukuran kecil yang merupakan salah satu peninggalan

A. Kondisi Habitat

1. Keanckaragaman Floristil<

Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada ketiga lokasi penelitian, ditemukan sebanyak 143 jenis

vegetasi (Lampiran 1). Blok Cikaniki memiliki keanekaragaman floristik terendah dibandingkan

dengan dua lokasi lainnya (Blok Ciawitali dan Blok Pasir Bivak), yakni sebanyak 61 jenis, yang terdid

dari 28 jenis vegetasi tingkat semai, 41 jenis tingkat paneang, 30 jenis tingkat tiang dan 37 jenis tingkat

pohon (Lampiran 2).

Tabel!. Daftar Jenis-Jenis Vegetasi Paling Dominan di Lokasi Penelitian

Lokasi Tingkat No. Jcnis Suku 1NP (%)

Pcrtumbuhan

I. Evodia loti/olia Rutaccae 30.28

2. Macaranga Iriloba Euphorbiaceae 14.96

Semai 3. Slrobr1antlllls cerullo Acanthaceae 14.45

4. Cas/anopsis aClIl1Iinotissima'" Fagaceae 14.33

5. Sl'mp/oeos cochil1chinensis* Symplococeae 14.30

I. Castal/opsis aClflllinotissimo* Fagaceae 18.78

2. Schill/a lI'o/lichii* 1l1caceae 17.15

Pancang 3. S)'lIIp/OCOS cochblcilinellsis* Symplocvl:cae 13.78

:;;! 4. Caslmwpsis argen/ea'" Fagaceae 12.43

'§

5. Evodia lati/olio Rutaceae 10.51-'" I. Eugenia linea/a Myrtaceae 67.56

U 2. Symplocosfasciculala* SympJoceae 24.76

Tiang 3. Evodia lati/olia Rutaceae 16.95

4. Plernondra sp. Melastomataceae 15.86

5. Eugenia teneicllspis* Myrtaceae 15.01

1. Altingia excelsa * Halllll1all1eIi daceae 61.50

2. Schima ll'allichii* TIleaceae 30.67

Pohon 3. Querclls lineata* Fagaceae 27.84

4. Evodia lati/olia Rutaceae 24.91

5. Lilhocarplls tijsmani; Fagaceae 17.30

1. Phobea excelsa* Lauraceae 25.84

-

2. Schima wallichii* 111caceae 17.62Semai 3. Litsea eliplica Lauraceae 15.96

4. Crypt ocGl)'a ferreo· Lauraceae 12.89

,

5. Sallralll'a pendula Clusiaceae 11.53

1. Al1lidesma montanllm * Euphorbiaceae 14.69

セ@ 2 . Phoebe excelso* Lauraceae 14.24

.

セ@ Pancang 3. Quercus elegons Fagaceae 13.16'"

4. Urophyllum arborellm * Rubiaceae 11.54U

5. Ficlls sinllafo* Euphorbiaceae 10.60

I. Lithocorplls tijsmanjj Fagaceae 67.56

2. Altingea excelso* Hall1mamelidaceae 30.67

Tiang 3. Querclls lineafa* Fagaceae 27.84

4. Eugenia Iineota Myrtaceae 24.91

5. EUJ!enia teneiclJspis* Myrtacea. 17.30

[image:32.562.67.509.269.672.2]20

Tabel 1. Lanjutan

Lokasi Tingkat No. Jenis Suku INP (%)

Pertumbuhan

1. Quercus lineata* Fagaceae 58.47

rn 2. A/fingia exee/sa'" Hammamelidaceae 41.11

.to:

Pohon 3. Lilhocmpus lijsmanii Fagaceae 25.07

セ@

"

4. CaslO/lOpsis argen/ea'" Fagaceae 21.21U

5. QuerclIs elegans f。ァ。」・。セ@ 21.09

1. Garcil1ia havilandi; Clusiaceae 33.20

2. Cal/ophyllum venoloslIl11 Clusiaceae 12.84

Scmai 3. Soloanea javanrca Moraceae 11.68

4. Eugenia clal'imirllls Myrtaceae 9.38

5. Lithocarpus tijsmanii Fagaceae 8.75

1. (' asfollopsis javGnica Fagaceae 18.16

2. Gllrcinia havilandii Clusiaceae 14.77

Pancang 3. Uisca II/appacea Fagaceae 11.29

-'" 4. O:ll,/oCW)'(l lelTea * Fagaceae 8.42

"

Nセ@ 5. Litsea 11oron/we Fagaceae 8.40

co

" 1. Castanupsis aClIminolissilllO* Fagaceae 26.53

'';;

"

2. Po/yncl1I{l illlegrifolia* Saxifragaceae 19.50""

Tiang 3. SchimCl wallichii* Theaceae 18.504. Gardllio havilandii Crustaceae 17.22

5. Piper adUI1ClIl1I * Piperaceae 14.63

1. Quercus pyriformis Fagaceae 50.35

2. Eugenia linea/a Myrtaceae 30.44

Pohon 3. aOヲゥャャセゥ。@ excelsa* Hammamelidaceae 26.28

4. Casf(lllOpsis aCliminalissima* Fagaceae 16.96

5. Schima lI'allichii* Theaceae 16.26

,

Kctcrangan .

*

Vegetasl sumber pakanDi [lIok Ciawitali ditemukan sebanyak 77 jenis vegetasi yang terdiri dari 32 jenis vegetasi

tingkat semai, 44 jenis tingkat paneang, 39 jenis tingkat tiang dan 30 jenis tingkat pohon (Lampiran 3).

Blok Pasir Bivak memiliki keanekaragaman f10ristik tertinggi dengan jumlah jenis sebanyak 90 jenis

yang lerdiri dari 42 jenis vegetasi tingkat semai, 69 jenis tingkat paneang, 37 jenis tingkat liang dan 38

jenis tingkat pohon (Lampi ran 4). Lima jenis vegetasi dengan INP tertinggi pada masing-masing

tingkat pertumbuhan di setiap lokasi penelitian disajikan pada Tabel!.

Untuk semua tingkat pertumbuhan, kerapatan tertinggi ditemukan pada tingkat semai, dengan

kerapatan tcrbcsar ditemukan di Blok Pasir Bivak (14,000 indlha). Kerapatan jenis untuk tingkat

paneang yang tertinggi juga terdapat di Blok Pasir Bivak (5,067

im:l1I1a),

sedangkan, kerapatanterbesar untuk tingkat tiang adalah di Blok Ciawitali (316.7 indlha) dan untuk tingkat pohon di Blok

Cikaniki (208.3 indlha). Hal ini mempengaruhi adaptasi dan perilaku

H.

moloch di masing-masing lokasi karena sebagai satwa arboreal. satwa ini sangat tergantung pada ォッョ、ゥウゥNセ・ァ・エ。ウゥ@ di habitatnya.2. V cgctasi Pakan

Owa jawa adalah primata yang selektif dalam memilih pakannya, baik jenis maupun bagian

yang dimakan. Primata ini memiliki variasi pakan berupa buah-buahan, daun, kuncup-kuncup bunga,

[image:33.558.70.487.71.379.2]Alikodra (1990), satwa dengan variasi pakan yang tinggi akan lebih mudah beradaptasi dengan

lingkungannya. Potensi pakan yang mencakup distribusi dan nilai gizi di alam berkaitan dengan

kondisi musim.

Dan hasil penelitian terdapat 43 jenis vegetasi (40 jenis ditemukan pada waktu pengamatan

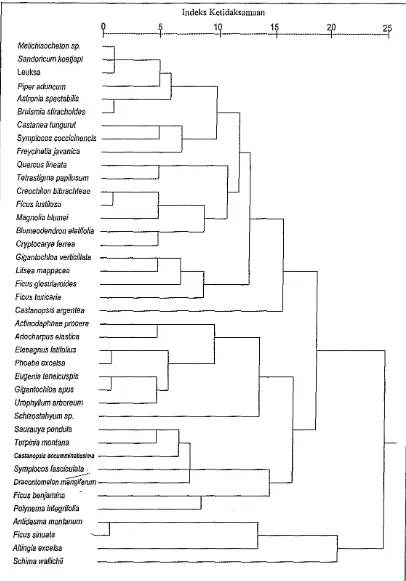

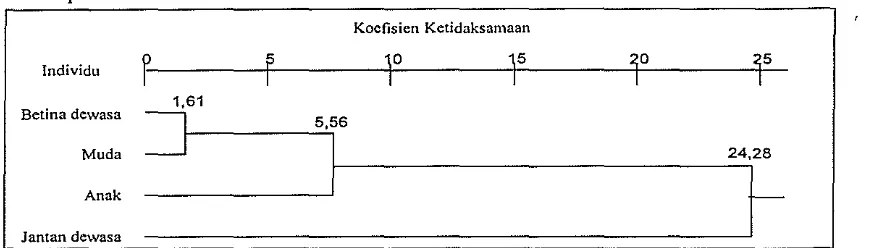

dan 3 jenis ditemukan diluar waktu pengamatan) yang dijadikan sumber pakan oleh H. moloch di TNGH, dengan habitus berupa pohon, bambu dan liana. Berdasarkan hasil analisis gerombol (klaster)

terhadap 40 jenis vegetasi sumber pakan yang ditemukan pada saat penganlatan dapat dikelompokkan

menjadi tiga kelompok besar berdasarkan tingkat kesukaan (preferensi) H. moloch (Gambar 3), yang diindikasikan dengan besamya alokasi waktu makan pada masing-masing vegetasi sumber pakan dan

banyaknya individu yang menggunakannya sebagai sumber pakan (Lampiran 5). Jumlahjenis vegetasi

stlmber pakan berdasarkan bagian yang dimakan disajikan pada Tabe12.

Tabe12. Jumlah Jenis Vegetasi Sumber Pakan H. moloch di Tiga Lokasi Penelitian

No. Baeian Yan!,; dimakan Jumlah ionis Persentasc

1. Buah 14 32.56

2. Daun 16 37.21

3. Buah dan Daun 9 20.93

4. Hllln,,1 (badan dalam dari pucuk) 4 9.30

Jumlah 43

100

lumlah. "f"getasi sumber pakan H moloch menurut tingkat pertumbuhan berdasarkan hasil

anal isis vegetasi di tiga lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3. Kerapatan vegetasi sumber pakan

terbesar terdapat di Blok Cikaniki, diikuti Blok Pasir Bivak dan Blok Ciawitali. Banyaknya jenis

vegetasi sumber pakan pada setiap tingkat pertumbuhan dan relatif mendominasi di setiap lokasi

penelitian mengindikasikan bahwa potensi pakan H. moloch di TNGH cukup tinggi.

Tabel 3. Potensi Vegetasi Sumber Pakan H. moloch Menurut Tingkat Pertumbuhan di Tiga Lokasi Penelitian Cikaniki Ciawitali Pasir Bivak Liana Semai Pancang Tiang Liana Sernai Pancang Tiang Semai Pancang Tiang

Pohon dan Bambu

[image:34.565.64.483.281.358.2]Indeks Ketidaksamaan

セMMMMMMMMMMMMMMMMMMャMMMMMMMMセYMMMMMMセMMMMMMMMMMMMMMMセ_MMMMMMMMMMMMMMMMMMM_イ@

Melichisocheton sp. Sandoricum koetjapi Leuksa Piper aduncum Astronia spectabJ7is Bruismia stirachoides Castanea tungurut Symp/ocos coccieineneis Freyelnetla javanica Quercus lineata Tetrastigma papJ1usum Creoehiton bibrachteae Ficus fusll10sa Magnolia b/umei B/umeodendron a/aUf alia Cryptoearya ferma Gigantoch/oa veriicl7/ata Utsea mappacea Ficus g/osuJaroides Ficus taxicaria Castanopsis argentea Aetinodaplmae proeera Artocharpus elastica EJaeagnus latifolius Phoebe exce/sa Eugenia feneieuspis Gigantochfoa apus Urophyllum arboreurn Sehizosfahyum sp. Saurauya pendula Turpinia montana Castanopsis accumminati$simaSymplocos fasciculata .

セN@ Dracontorne/on mangiferum Ficus banjamina Pa/ynema infagrifalia Antidesma montanum

セ@

セ@

セ@

セ@

セ@

セ@

Mセ@

Ficus sinuata

.--Altingia excalsa Schima wal/iehU

I

f---I

I

I

-I

I

I-I

r--I

I

I

I

セ@

f---I

セ@

f---セ@

J

L

I

Gambar 3. Pengelompokan Vegetasi Sumber Pakan Berdasarkan Tingkat Kesukaan H. moloch

[image:35.567.74.480.62.643.2]B. Aktivitas Harian

Aktivitas harian merupakan periode aktif atau bangun antara satu pohon temp at bermalam

sampai masuk ke pohon tempat bermalam berikutnya. Aktivitas tersebut dapat berupa mencari

makan, melakukan perjalananlperpindahan, dan istirahat (Chivers e/ 01. 1975). Kelompok H. moloch

di TNGH diketahui pertama kali terbangun dari tidurnnya antara pukul 05.40 sampai pukul 06.20

WIB. Namun demikian tidak langsung diikuti dengan melakukan aktivitas sampai aktivitas pertama

kali dilakukan antara pukul 06.03 sampai pukul 06.25 WIB. yang ditandai dengan perpindaban dari

tempat tidurnya, dan pada sore hari akan berhenti melakukan aktivitasnya dan masuk ke pohon tempa!

bermalam antara pukul16.43 sampai dengan 17.15 WIB.

Tabel 4. Alokasi Waktu Aktivitas Harian H. moloch di Tiga Lokasi Penelitian Berdasarkan Kelas

Umur

Lama Aktivitas Jenis

Status individu Cikaniki Ciawitali Pasir Bivak Rata-rata aktivitas

Menit % Menit % Menit % Menit %

Jantan dewasa 284 39.42 299 41.50 226 31.24 269 37.38

@ Betina dewasa 362 22.43 374 51.99 231 32.07 322 44.67

'"

セ@ Muda 281 39.04 338 46.88 354 49.19 324 45.02::;:

Annk

-

- 149 20.74-

-

149 20.74Bayi

-

-

-

-

25 3.44 25 3.44Jumlah 926

-

1160-

835-

218 30.25Jantan dewasa 208 28.91 240 33.35 239 33.18 229 31.81

'"

セ@ Betina dewasa 148 20.61 203 28.15 198 27.47 182 25.33セ@

セ@

Muda 236 32.78 201 27.85 226 31.44 221 30.69

e!'

セ@

III Anak

-

-

236 32.72-

-

236 32.72Bayi

-

-

-

-

0 0 0 0Jumlah 592

-

879-

663-

174 24.11Jantan dewasa 228 31.68 152 21.17 256 35.58 212 29.47 :;; Betina dewasa 192 26.64 135 18.71 291 40.46 207 28.80

-@

Muda 203 28.18 174 20.03 139 15.19 172 23.91

.=

セ@ Anak

-

-

222 30.79-

-

222 30.79Bayi

-

-

-

-

596 82.28 596 82.28Jumlah 623

-

683-

1282-

281 39.14"

Jantan dewasa 0 0 29 3.99 0 0 10 1.34Nセ@

Betina dewasa 18 2.54 8 1.15 0 0 9 1.20

0

セ@

.-. セ@

Muda 0 0 8 1.08 0 0 3 0.36

セ@

Anak-

-

113 15.75-

-

113 15.75Bayi

-

-

-

-

99 13.72 99 13.72Jumlah 18

-

158-

99-

47 6.47Berdasarkan hasil pengamatan di tiga lokasi penelitian selama 12 jam didapatkan rata-rata

[image:36.562.47.483.261.646.2]24

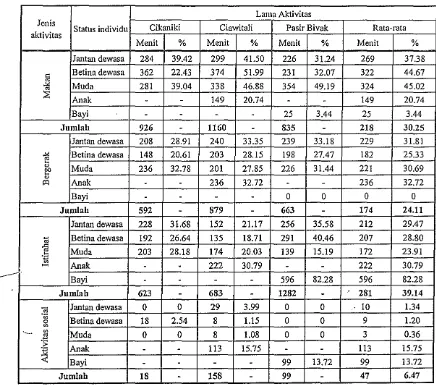

sebagaimana disajikan pada Tabel4 adalah : 39.14% atau 281 menit untuk aktivitas istirahat, 30.25%

atau 218 menit untuk aktivitas makan, 24.11 % atau 174 menit untuk aktivitas bergerak dan 6.47% atau

47 menit untuk aktivitas sasia!.

1. Aktivitas Malam

Yang termasuk aktivitas makan adalah mencari sumber pakan yang patensial, melakukan

pemilihan atau memetiknya, memasukkan ke dalam mulut dan mengunyah kemudian menelannya

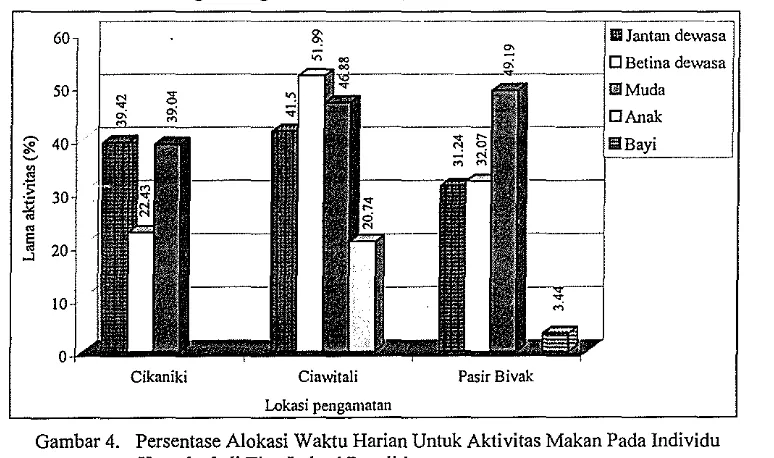

(Chivers el al. 1975). Perbandingan persentase aktivitas makan masing-masing individu pada ketiga lakasi penelitian disajikan pada Gambar 4. Aktivitas makan terbesar dilakukan aleh individu betina

dewasa di Ciawitali sebesar 51.99%. Hal ini terjadi karena individu ini memerlukan masukan energi

yang banyak untuk mengimbangi banyaknya energi yang keluar dalam rangka aktivitas sasial

(bersuara) dan memelihara anak berupa memberikan bimbingan mencari dan memilih pakan (Ladjar

1996). Walaupun harus berbagi nutrisi dengan bayi, betina dewasa di Pasir Bivak menggunakan

waktu untuk aktivitas makanlebih sedikit (32.07%). Hal ini terjadi karena tersedianya sumber pakan

yang banyak, yakni buah Ficus loxicaria. Sedangkan pada individu jantan dewasa aktivitas makan terbesar dilakukan aleh jantan dewasa di Cikaniki sebesar 41.5% diikuti aleh jantan dewasa di

Ciawitali sebesar 39.42% dan jantan dewasa di Pasir Bivak sebesar 31.24%. Hal ini terjadi karena

ketersediaan pakan yang berbeda pada masing-masing lakasi Genis dan penyebaran paban pakan), dan

kandisi cuaca pada saat pengamatan berlangsung. Hal serupa terjadi juga pada individu mud a, dimana

aktivitas makan terbesar dilakukan aleb individu muda di Pasir Bivak, diikuti individu muda di

Ciawitali dan Cikaniki, masing-masing sebesar 49.19%,46.88% dan 39.04%.

III Jantan dewasa

Cikaniki Ciawitali Pasir Bivak

Lokasi

Gambar 4. Persentase Alakasi Waktu Harian Untuk Aktivitas Makan Pada Individu

H moloch di Tiga Lakasi Penelitian

Berdasarkan Tabel 4, individu muda memiliki rata-rata aktivitas makan terbesar yaitu selama

[image:37.563.94.481.418.647.2]masing-masing selama 322 menit (44.67%), 269 menit (37.38%), 149 menit (20.74%), dan 25 menit

(3.44%). Kondisi ini menyerupai hasil temuan Chivers el al. (1975) bahwa individu Symphalangus syndactylus muda memiliki persentase aktivitas makan terbesar. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbedaan proporsi penggunaan waktu untuk masing-masing aktivitas, terutama aktivitas makan oleh

individu berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin merupakan ca