KEANEKARAGAMAN HAYATI DI HUTAN PENDIDIKAN

USU TONGKOH KABUPATEN KARO

SKRIPSI

Togar Harapan Tampubolon 051202027

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU

Tongkoh Kabupaten Karo

Nama : Togar Harapan Tampubolon

NIM : 051202027

Program Studi : Kehutanan

Jurusan : Budidaya Hutan

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

Dr.Budi Utomo S,P. M,P Luthfi Hakim S.Hut, M.Si

NIP.19700820 200312 1 002 NIP. 19791017 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

berkat dan rahmatNyalah penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.

Adapun skripsi ini yang berjudul “Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan

USU Tongkoh Kabupaten Karo”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi yaitu

Dr.Budi Utomo S,P. M,P dan Luthfi Hakim S.Hut, M.Si selaku ketua dan anggota

komisi pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam

penulisan skripsi ini, serta teman-teman yang turut memberi dukungan dalam

penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan,

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi

kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pembaca maupun bagi penulis dikemudian hari. Akhir kata penulis ucapkan

terimakasih.

Medan, Agustus 2011

ABSTRACT

TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Biodiversity in the Forests of Education USU Tongkoh Karo Regency.

Supervised by: BUDI UTOMO and LUTHFI HAKIM.

The purpose of this study was to determine the structure, vegetation composition and carbon content stored on the Forest Education USU Tongkoh Karo. The research was conducted in the area of education Forest USU Tongkoh Karo, North Sumatra.

Materials studied were forest vegetation in the area of Forest Education Tongkoh USU. The method used was a method in which the placement berpetak line plot by systematic sampling with random start or systematically with the initial selection of a random path, the path width 20 x 20 meters. Laying the first plot was randomly while in the second plot and so systematically with the intensity of sampling (IS) of 1%, the distance between the plots is 200 m, with the number of 50 plots / unit example.

The results of vegetation analysis has been done on the Forest Education USU Tongkoh Karo, recorded 25 types of vegetation found in the growth rate, whereas the biodiversity index was classified at any level of growth. Forest carbon stocks stored at USU Education which has total area of 200 ha is equal to 11,712 tons.

ABSTRAK

TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo.

Dibimbing oleh: BUDI UTOMO dan LUTHFI HAKIM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, komposisi vegetasi, dan kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah 50 plot/unit contoh.

Hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan, sedangkan pada indeks keanekaragaman jenisnya tergolong sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya. Cadangan karbon tersimpan pada Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.

DAFTAR ISI

Tujuan Penelitian ... 4

Manfaat Penelitian... 4

Analisis Vegetasi ... 10

Struktur dan Komposisi Hutan ... 11

Mengapa C Tersimpan Perlu Diukur... 12

Kondisi Umum Hutan Pendidikan USU ... 15

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ... 17

Bahan dan Alat ... 17

Bahan ... 17

Alat ... 17

Batasan Penelitian ... 18

Metode Pengumpulan Data ... 18

Metode Pengumpulan Contoh ... 18

Metode Analisis Data ... 19

Kelimpahan (Dominansi) Jenis ... 19

Keanekaragaman Jenis ... 20

Kandungan Karbon Tersimpan ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN Kekayaan Jenis ... 22

Kelimpahan (Dominansi) Jenis ... 22

Dominansi Semai ... 23

Dominansi Pancang ... 24

Dominansi Tiang ... 24

Dominansi Pohon ... 25

Keanekaragaman Jenis... 27

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 31

Saran ... 31

DAFTAR PUSTAKA ... 32

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

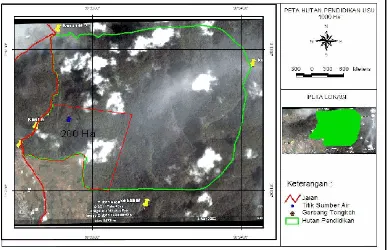

1. Peta Lokasi Hutan Pendidikan USU ... 17

ABSTRACT

TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Biodiversity in the Forests of Education USU Tongkoh Karo Regency.

Supervised by: BUDI UTOMO and LUTHFI HAKIM.

The purpose of this study was to determine the structure, vegetation composition and carbon content stored on the Forest Education USU Tongkoh Karo. The research was conducted in the area of education Forest USU Tongkoh Karo, North Sumatra.

Materials studied were forest vegetation in the area of Forest Education Tongkoh USU. The method used was a method in which the placement berpetak line plot by systematic sampling with random start or systematically with the initial selection of a random path, the path width 20 x 20 meters. Laying the first plot was randomly while in the second plot and so systematically with the intensity of sampling (IS) of 1%, the distance between the plots is 200 m, with the number of 50 plots / unit example.

The results of vegetation analysis has been done on the Forest Education USU Tongkoh Karo, recorded 25 types of vegetation found in the growth rate, whereas the biodiversity index was classified at any level of growth. Forest carbon stocks stored at USU Education which has total area of 200 ha is equal to 11,712 tons.

ABSTRAK

TOGAR HARAPAN TAMPUBOLON. Keanekaragaman Hayati di Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo.

Dibimbing oleh: BUDI UTOMO dan LUTHFI HAKIM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, komposisi vegetasi, dan kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh. Metode yang digunakan adalah metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah 50 plot/unit contoh.

Hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan, sedangkan pada indeks keanekaragaman jenisnya tergolong sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya. Cadangan karbon tersimpan pada Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh

pohon- pohon yang menempati tempat dimana terdapat hubungan timbal balik

antara tumbuhan tersebut dengan lingkungannya. Pepohonan yang tinggi sebagai

komponen dasar dari hutan memegang peranan penting dalam menjaga kesuburan

tanah dengan menghasilkan serasah sebagai sumber unsur hara penting bagi

vegetasi (Ewusie,1990). Menurut Bachelard et al. (1985), pohon berperan dalam

perlindungan tanah dan daur hidrologi (cadangan air tanah), pencegah erosi dan

banjir, peredam polusi, menjaga keseimbangan iklim global dan sebagai sumber

plasma nutfah. Hutan hujan tropis merupakan salah satu tipe vegetasi hutan tertua

yang telah menutupi banyak lahan, terletak 100 LU dan 100 LS. Tegakan hutan

hujan tropis didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau. Keanekaragaman

spesies tumbuhan dan binatang yang ada di hutan hujan tropis sangat tinggi

(Indriyanto, 2006).

Sebagian besar hutan-hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan

tropis, yang merupakan masyarakat yang kompleks, tempat yang menyediakan

pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro berbeda dengan

keadaan sekitarnya, cahaya lebih sedikit, kelembaban sangat tinggi, dan

temperatur lebih rendah. Pohon-pohon kecil berkembang dalam naungan pohon

yang lebih besar, di dalam iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam

lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro dari kanopi berkembang juga

tumbuhan yang lain seperti pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, parasit dan

Greg-Smith (1983), menyatakan bahwa dengan analisis vegetasi dapat

diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas

tumbuhan. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi

dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu (1) pendugaan komposisi vegetasi

dalam suatu areal dengan batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain

atau areal yang sama namun waktu pengamatan berbeda; (2) menduga tentang

keragaman jenis dalam suatu areal; (3) melakukan korelasi antara perbedaan

vegetasi dengan faktor lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan.

Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu koleksi yang

unik dan mempunyai potensi genetik yang besar pula. Namun hutan yang

merupakan sumberdaya alam ini telah mengalami banyak perubahan dan sangat

rentan terhadap kerusakan. Sebagai salah satu sumber devisa negara, hutan telah

dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Eksploitasi ini

menyebabkan berkurangnya luasan hutan dengan sangat cepat. Keadaan semakin

diperburuk dengan adanya konversi lahan hutan secara besar-besaran untuk lahan

pemukiman, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan serta

kebakaran hutan yang selalu terjadi di sepanjang tahun.

Keanekaragaman spesies, ekosistem dan sumberdaya genetik semakin

menurun pada tingkat yang membahayakan akibat kerusakan lingkungan.

Perkiraan tingkat kepunahan spesies di seluruh dunia berkisar antara 100.000

setiap tahun, atau beberapa ratus setiap hari. Kepunahan akibat beberapa jenis

tekanan dan kegiatan, terutama kerusakan habitat pada lingkungan alam yang

kaya dengan keanekaragam hayati, seperti hutan hujan tropik dataran rendah.

sebanyak 25% kehidupan akan hilang dari permukaan bumi. Hal tersebut

disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengarah pada kerusakan habitat maupun

pengalihan fungsi lahan. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena kita

ketahui keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting sebagai penyedia

bahan makanan, obat-obatan dan berbagai komoditi lain penghasil devisa negara,

juga berperan dalam melindungi sumber air, tanah serta berperan sebagai

paru-paru dunia dan menjaga kestabilan lingkungan (Budiman, 2004).

Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Sumatera Utara ditetapkan

dalam satu unit pengelolaan yang berintikan kawasan hutan lindung dan kawasan

konservasi. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun l988 tanggal 19

November 1988 Kawasan Hutan Sibolangit telah ditetapkan menjadi Taman

Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan dengan luas areal seluruhnya 51.600 Ha,

yang meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten. Kawasan tersebut, sebagian besar

merupakan hutan lindung, yaitu hutan lindung Sibayak I, hutan lindung Simacik,

hutan lindung Sibayak II, hutan lindung Simacik II, hutan lindung Sinabung dan

Suaka Margasatwa Langkat Selatan (Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara,

2006).

Hutan Pendidikan USU ini merupakan bagian dari kawasan Taman Hutan

Raya Bukit Barisan dimana luas hutannya mencakup 1000 Ha tepatnya di desa

Tongkoh, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo. Hutan Pendidikan USU

sendiri belum seluruhnya diketahui struktur dan komposisi vegetasi serta pola

komunitas vegetasinya, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut

dalam rangka pengelolaan kawasan hutan pendidikan ini, apalagi kawasan ini

maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang keanekaragaman

hayati untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan USU Tongkoh, Kabupaten

Karo.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui struktur vegetasi dan komposisi kawasan Hutan Pendidikan

USU Tongkoh Kabupaten Karo,

2. Mengetahui kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan

USU Tongkoh Kabupaten Karo.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati pada Hutan

Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo,

2. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan

kawasan Hutan pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo dan

TINJAUAN PUSTAKA

Hutan

Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi pepohonan, juga termasuk

tanaman kecil lainnya seperti, lumut, semak belukar, herba dan paku-pakuan.

Pohon merupakan bagian yang dominan diantara tumbuh-tumbuhan yang hidup di

hutan. Berbeda letak dan kondisi suatu hutan, berbeda pula jenis dan komposisi

pohon yang terdapat pada hutan tersebut. Sebagai contoh adalah hutan di daerah

tropis memiliki jenis dan komposisi pohon yang berbeda dibandingkan dengan

hutan pada daerah temprate (Rahman, 1992).

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta

tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan

sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan juga merupakan suatu asosiasi

dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi

berkayu yang menempati areal luas. Hutan juga sebagai masyarakat

tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan

berbeda dengan keadaan di luar hutan. Di dalam hutan juga akan terjadi

persaingan antar anggota-anggota yang hidup saling berdekatan, misalnya

persaingan dalam penyerapan unsur hara, air, sinar matahari, ataupun tempat

tumbuh. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, tetapi juga pada

binatang (Arief, 2001).

Irwan (1992), mengatakan hutan hujan tropis sangat menarik, merupakan

ekosistem yang klimaks. Tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan ini tidak

pernah menggugurkan daunnya secara serentak, kondisinya sangat bervariasi

perkecambahan atau berada dalam tingkatan kehidupan sesuai dengan sifat atau

kelakuan masing-masing jenis tumbuh-tumbuhan tersebut. Hutan hujan tropis

memiliki vegetasi yang khas daerah dan menutupi semua permukaan daratan yang

memiliki iklim panas, curah hujan cukup tersebar merata.

Hutan memiliki manfaat bagi manusia berupa manfaat langsung dirasakan

maupun manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila

hutan terjamin ekosistemnya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Manfaat

hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin ekosistensinya sehingga dapat

berfungsi secara optimal. Manfaat hutan secara tidak langsung meliputi fungsi

fungsi ekologi seperti membantu memperbaiki atmosfer dengan penyediaan

oksigen, memperbaiki lingkungan hidup dalam berbagai bentuk misalnya

mencegah terjadinya tanah longsor dengan menahan air hujan, serta menjadi

tempat tinggal beberapa jenis tanaman dan binatang tertentu yang tidak bisa hidup

di tempat lainnya. Manfaat hutan secara langsung dapat berupa fungsi ekonomi

dan sosial dari hutan yang akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan

sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna

mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Zain, 1992).

Daniel et al. (1992), menyatakan bahwa hutan memiliki beberapa fungsi

bagi kehidupan manusia antara lain : (1) pengembangan dan penyediaan atmosfer

yang baik dengan komponen oksigen yang stabil, (2) produksi bahan bakar fosil

(batubara), (3) pengembangan dan proteksi lapisan tanah, (4) produksi air bersih

dan proteksi daerah aliran sungai terhadap erosi, (5) penyediaan habitat dan

makanan untuk binatang, serangga, ikan, dan burung, (6) penyediaan materil

estetis, rekreasi, kondisi alam asli, dan taman. Semua manfaat tersebut kecuali

produksi bahan bakar fosil , berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hutan alam di indonesia sebagian besar menempati tipe hutan tropis basah

yang didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae (Marsono, 1991). Dataran yang

ditempati oleh hutan ini adalah rata dan juga bergelombang, meskipun hutan ini

dapat meluas ke bagian bawah lereng-lereng gunung sampai ketinggian kira-kira

100 meter diatas permukaan laut (3.218 kaki) atau bahkan lebih (Polunin, 1990).

Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis merupakan jenis vegetasi yang paling subur. Hutan

jenis ini terdapat di wilayah baru tropika atau didekat wilayah tropika di bumi

yang menerima curah hujan berlimpah sekitar 2000 – 4000 mm setahunnya.

Suhunya tinggi (sekitar 250 – 260 C) dan seragam, dengan kelembaban rata-rata

sekitar 80%. Komponen dasar hutan itu adalah pohon tinggi dengan tinggi

maksimun rata-rata 30 m. Tajuk pepohonan dengan tumbuhan terna, perambat,

epifit, pencekik, saprofit dan parasit (Ewusie, 1980).

Hutan hujan tropik (tropical rain forest) terdapat di daerah tropis basah

dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, seperti di Amerika Tengah dan

selatan, Afrika, Asia Tenggara Timur Laut. Dalam kawasan ini pohon-pohonnya

tinggi, pada umumnya berdaun lebar, hijau dan jenisnya besar

(Syahbuddin, 1987).

Sebagian besar hutan-hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan

tropis, yang merupakan masyarakat yang kompleks, tempat yang menyediakan

pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro berbeda dengan

temperatur lebih rendah. Pohon pohon kecil berkembang dalam naungan pohon

yang lebih besar, di dalam iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam

lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di

dalam lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro dari kanopi berkembang juga

tumbuhan yang lain seperti pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, parasit dan

saprofit (Irwanto, 2006).

Arief (1986) dalam Indriyanto (2006), menjelaskan bahwa di hutan hujan

tropik terdapat stratifikasi tajuk dari berbagai spesies pohon yang berbeda

ketinggiannya. Tajuk pohon yang bersatu dan rapat dtambah dengan adanya

tumbuh-tumbuhan pemanjat yang menggantung dan menempel pada dahan pohon,

misalnya rotan, anggrek, dan paku-pakuan. Hal itu, menyebabkan sinar matahari

tidak dapat menembus sampai ke lantai hutan. Hal itu juga menyebabkan tidak

memungkinkan semak-semak tumbuh dan berkembang, kecuali jenis cendawan

yang suka hidup di tempat yang kurang cahaya. Ciri-ciri khas tersebut dimiliki

oleh hutan hujan tropik. Di indonesia, hutan hujan tropik terdapat di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Hutan tersebut mempunyai lebih

kurang 3000 jenis pohon besar dan termasuk ke dalam 450 marga atau genus.

Longman & Jenik (2008), mendefinisikan hutan hujan tropik sebagai

hutan yang selalu hijau, bersifat higrofilus, tinggi pohon paling rendah 30 m, kaya

akan liana berbatang tebal dan memiliki epifit bersifat herba dalam jumlah yang

besar. Meyers (1976) dalam Mabberly (1983), memberi definisi hutan hujan

tropik dengan sebutan hutan evergreen, memiliki curah hujan tidak kurang dari

100 mm setiap bulan dengan suhu rata-rata tahunan lebih dari 240C serta bebas

Posisi hutan hujan tropik di daerah ekuator menjadikannya lebih banyak

mendapat radiasi matahari daripada hutan-hutan yang ada di luar ekuator serta

tidak adanya periode musim yang mengurangi lamanya hari terang. Sekalipun

demikian, daerah tropik tidak termasuk daerah yang memiliki iklim seragam, arah

angin dan arus laut kontinental membuatnya memiliki variasi curah hujan,

kelembaban relatif, temperatur dan angin (Longman & Jenik 1987).

Pohon

Pohon-pohon menjadi organisme dominan di hutan tropis, bentuk

kehidupan pohon berpengaruh pada psiognomi umum, produksi dasar dan

lingkaran keseluruhan dari komunitas. Banyak ciri-ciri pohon tropis berbeda

dengan daerah lain mengingat terdapat ciri-ciri tertentu dan kebiasaan bercabang

buah-buahan dan sistem akar yang jarang dan tidak pernah dijumpai di bagian

bumi lain (Longman & Jenik, 1987).

Menurut Sutarno & Soedarsono (1997), pohon hutan merupakan

tumbuhan yang berperawakan pohon, batangnya tunggal berkayu, tegak biasanya

beberapa meter dari tanah tidak bercabang, mempunyai tajuk dengan percabangan

dan daun yang berbentuk seperi kelapa. Menurut Whitmore (1986) dalam Tamin

(1991), pohon tumbuh serta alami di hutan dalam bentukyang dominan dalam

hutan hujan, bahkan tumbuhan bawah sebagian besarnya terdiri daripada

tumbuhan berkayu yang mempunyai bentuk pohon. Untuk keperluan

inventarisasi, pohon dibedakan menjadi stadium seedling, sapling, pole, dan

pohon dewasa. Wyatt-Smith (1963) dalam Soerianegara & Indrawan (1978),

membedakan sebagai berikut :

b) Sapling (pancang, sapihan) yaitu permudaan yang tingginya 1,5 m lebih

sampai pohon-pohon muda berdiameter kurang dari 10 cm.

c) Pole (tiang) yaitu pohon-pohon muda yang berdiameter 10-35 cm.

d) Tree (pohon dewasa) yaitu pohon yang berdiameter lebih dari 35 cm yang

diukur 1,3 m dari permukaan tanah.

Vegetasi

Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang

tumbuh bersama-sama pada satu tempat dimana antara individu penyusunnya

terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan

hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Dengan kata

lain, vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan melainkan

membentuk suatu kesatuan dimana individu-individunya saling tergantung satu

sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas yumbuh-tumbuhan (Ruslan,

1986).

Analisis Vegetasi

Menurut Soerianegara & Indrawan (1978) yang dimaksud analisis vegetasi

atau studi komunitas adalah suatu cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan

bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Cain & Castro

(1959) dalam Soerianegara & Indrawan (1978) mengatakan bahwa penelitian

yang mengarah pada analisis vegetasi, titik berat penganalisisan terletak pada

komposisi jenis atau jenis. Struktur masyarakat hutan dapat dipelajari dengan

mengetahui sejumlah karakteristik tertentu diantaranya, kepadatan, frekuensi,

Struktur dan Komposisi Hutan

Struktur merupakan lapisan vertikal dari suatu komunitas hutan. Dalam

komunitas selalu terjadi kehidupan bersama saling menguntungkan sehingga

dikenal adanya lapisan-lapisan bentuk kehidupan (Syahbudin, 1987). Selanjutnya

Daniel et al. (1992), menyatakan struktur tegakan atau hutan menunjukkan

sebaran umur atau kelas diameter dan kelas tajuk. Soerianegara & Indrawan

(1978) dalam Indriyanto (2005), menguraikan stratifikasi hutan hujan tropis

menjadi lima stratum yaitu :

1. Stratum A (A-storey), yaitu lapisan tajuk (kanopi) hutan paling atas yang

dibentuk oleh pepohonan yang tingginya lebih dari 30 m.

2. Stratum B (B-storey), yaitu lapisan tajuk kedua dari atas yang dibentuk

oleh pepohonan yang tingginya 20-30 m.

3. Stratum C (C-storey), yaitu lapisan tajuk ketiga dari atas yang dibentuk

oleh pepohonan yang tingginya 4-20 m.

4. Stratum D (D-storey), yaitu lapisan tajuk keempat dari atas yang dibentuk

oleh spesies tumbuhan semak dan perdu yang tingginya 1-4 m.

5. Stratum E (E-storey), yaitu lapisan tajuk paling bawah (lapisan kelima dari

atas) yang dibentuk oleh spesies-spesies tumbuhan penutup tanah (ground

cover) yang tingginya 0-1 m.

Mengapa C Tersimpan Perlu Diukur

Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena

tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau

karbondioksida (CO2), metana (CH4) dan nitrogen oksida (N2O) yang lebih

dikenal dengan gas rumah kaca (GRK). Saat ini konsentrasi GRK sudah mencapai

tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem

(Hairiah dan Rahayu, 2007).

Konsentrasi GRK di atmosfir meningkat sebagai akibat adanya

pengelolaan lahan yang kurang tepat, antara lain adanya pembakaran vegetasi

hutan dalam skala luas pada waktu yang bersamaan dan adanya pengeringan lahan

gambut. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada awal alih guna

lahan hutan menjadi lahan pertanian. Kebakaran hutan dan lahan serta gangguan

lahan lainnya telah menempatkan Indonesia dalam urutan ketiga negara penghasil

emisi CO2 terbesar di dunia. Indonesia berada di bawah Amerika Serikat dan

China, dengan jumlah emisi yang dihasilkan mencapai dua miliar ton CO2

pertahunnya atau menyumbang 10% dari emisi CO2 di dunia

(Hairiah dan Rahayu, 2007).

Tumbuhan memerlukan sinar matahari, gas asam arang (CO2) yang

diserap dari udara serta air dan hara yang diserap dari dalam tanah untuk

kelangsungan hidupnya. Melalui proses fotosintasis, CO2 di udara diserap oleh

tanaman dan diubah menjadi karbohidrat, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh

tanaman dan akhirnya ditimbun dalam tubuh tanaman berupa daun, batang,

ranting, bunga dan buah. Proses penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup

dinamakan proses sekuestrasi (Csequestration). Dengan demikian mengukur

dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfir yang diserap oleh tanaman

(Hairiah dan Rahayu, 2007).

Lebih lanjut Hairiah dan Rahayu (2007) mengatakan, tanaman atau pohon

berumur panjang yang tumbuh di hutan maupun di kebun campuran (agroforestri)

merupakan tempat penimbunan atau penyimpanan C (rosot C = C sink) yang jauh

lebih besar daripada tanaman semusim. Oleh karena itu, hutan alami dengan

keragaman jenis pepohonan berumur panjang dan seresah yang banyak

merupakan gudang penyimpanan C tertinggi (baik di atas maupun di dalam

tanah). Hutan juga melepaskan CO2 ke udara lewat respirasi dan dekomposisi

(pelapukan) seresah, namun pelepasannya terjadi secara bertahap, tidak sebesar

bila ada pembakaran yang melepaskan CO2 sekaligus dalam jumlah yang besar.

Bila hutan diubah fungsinya menjadi lahan-lahan pertanian atau perkebunan atau

ladang pengembalaan maka C tersimpan akan merosot. Berkenaan dengan upaya

pengembangan lingkungan bersih, maka jumlah CO2 di udara harus dikendalikan

dengan jalan meningkatkan jumlah serapan CO2 oleh tanaman sebanyak mungkin

dan menekan pelepasan (emisi) CO2 ke udara serendah mungkin. Jadi,

mempertahankan keutuhan hutan alami, menanam pepohonan pada lahan-lahan

pertanian dan melindungi lahan gambut sangat penting untuk mengurangi jumlah

CO2 yang berlebihan di udara. Jumlah “C tersimpan” dalam setiap penggunaan

lahan tanaman, seresah dan tanah, biasanya disebut juga sebagai “cadangan C”.

Penebangan hutan akan menyebabkan terbukanya permukaan tanah

terhadap radiasi dan cahaya matahari. Dampak langsungnya adalah meningkatnya

suhu tanah dan turunnya kadar air tanah. Dampak langsung lainnya dari kegiatan

(above-ground carbon stocks) dan selanjutnya akan mempengaruhi penyusutan cadangan

karbon bawah-permukaan (below-ground carbon stocks) (Murdiyarso et al, 2004).

Kegiatan konversi hutan menjadi lahan pertanian melepaskan cadangan

karbon ke atmosfir dalam jumlah yang cukup berarti. Namun jumlah tersebut

tidak memberikan dampak yang berarti terhadap jumlah CO2 yang mampu diserap

oleh hutan dan daratan secara keseluruhan. Dampak konversi hutan ini baru terasa

apabila diikuti dengan degradasi tanah dan hilannya vegetasi, serta berkurangnya

proses fotosintesis akibat munculnya hutan beton serta lahan yang dipenuhi

bangunan- bangunan dari aspal sebagai pengganti tanah atau rumput. Meskipun

laju fotosintesis pada lahan pertanian dapat menyamai laju fotosintesis pada hutan,

namun jumlah cadangan karbon yang terserap lahan pertanian jauh lebih kecil.

Selain itu, karbon yang terikat oleh vegetasi hutan akan segara dilepaskan kembali

ke atmosfir melalui pembakaran, dekomposisi sisa panen maupun pengangkutan

hasil panen. Masalah utama yang terkait dengan alih guna lahan adalah perubahan

jumlah cadangan karbon. Pelepasan karbon ke atmosfir akibat konversi hutan

berjumlah sekitar 250 Mg ha-1 C yang terjadi selama penebangan dan

pembakaran, sedangkan penyerapan kembali karbon menjadi vegetasi pohon

relatif lambat, hanya sekitar 5 Mg ha-1 C. Penurunan emisi karbon dapat dilakukan

dengan: (a) mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dengan mengelola

hutan lindung, mengendalikan deforestasi, menerapkan praktek silvikultur yang

baik, mencegah degradasi lahan gambut dan memperbaiki pengelolaan cadangan

bahan organik tanah, (b) meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman

dapat diperbarui secara langsung maupun tidak langsung (angin, biomassa, aliran

air), radiasi matahari, atau aktivitas panas bumi (Rahayu, S et al, 2007).

Peningkatan penyerapan cadangan karbon dapat dilakukan dengan: (a)

meningkatkan pertumbuhan biomasa hutan secara alami, (b) menambah cadangan

kayu pada hutan yang ada dengan penanaman pohon atau mengurangi pemanenan

kayu, dan (c) mengembangkan hutan dengan jenis pohon yang cepat tumbuh.

Karbon yang diserap oleh tanaman disimpan dalam bentuk biomasa kayu,

sehingga cara yang paling mudah untuk meningkatkan cadangan karbon adalah

dengan menanam dan memelihara pohon (Hairiah dan Rahayu, 2007).

Kondisi Umum Hutan Pendidikan USU

Taman Hutan Raya Bukit Barisan Sumatera Utara ditetapkan dalam satu

unit pengelolaan yang berintikan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun l988 tanggal 19 November

1988 Kawasan Hutan Sibolangit telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya

(Tahura) Bukit Barisan dengan luas areal seluruhnya 51.600 Ha. Yang

meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten. Kawasan tersebut, sebagian besar

merupakan hutan lindung, yaitu hutan lindung Sibayak I, hutan lindung Simacik,

hutan lindung Sibayak II, hutan lindung Simacik II, hutan lindung Sinabung dan

Suaka Margasatwa Langkat Selatan.

Wilayah kerja pengembangan meliputi seluruh kawasan Taman Hutan

Raya Bukit Barisan yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten

Luas keseluruhan areal Taman Hutan Raya Bukit Barisan berdasarkan

Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1988 seluas 51.600 Ha, dan terletak di empat

Kabupaten, yaitu :

- Kabupaten Langkat seluas 13.000 Ha

- Kabupaten Deli Serdang seluas 17.150 Ha

- Kabupaten Simalungun seluas 1.645 Ha

- Kabupaten Tanah Karo seluas 19.805 Ha

Perincian letak per-kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Lindung Sinabung seluas 13.448 Ha

- Hutan Lindung Sibayak 1 seluas 7.030 Ha

- Hutan Lindung Sibayak II seluas 6.350 Ha

- Hutan Lindung Simacik 1 seluas 9.800 Ha

- Hutan Lindung Simacik II seluas 1.645 Ha

- Taman Wisata Alam Lau Debuk-debuk seluas 7 Ha

- Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit seluas 200 Ha

- Cagar Alam/Taman Wisata Alam Sibolangit seluas 120 Ha

- Suaka Margasatwa Langkat Selatan seluas 13.000 Ha

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Januari 2011

sampai dengan bulan Maret 2011. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan

pendidikan USU Tongkoh, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Gambar.1 Peta Lokasi Hutan Pendidikan USU

Bahan dan Alat

Bahan

Bahan yang diteliti adalah vegetasi hutan di kawasan Hutan Pendidikan

USU Tongkoh.

Alat

Alat yang digunakan meliputi GPS (Global Positioning System), kompas,

altimeter, clinometer, pita ukur/ roll/ phi band/ tali, pisau, kamera, dan alat tulis

kertas koran, label, dan oven dalam menganalisis vegetasi yang jenisnya tidak

dikenali untuk diidentifikasi lebih lanjut.

Batasan Penelitian

Pada awalnya penelitian ini dilakukan pada Hutan Pendidikan USU

dengan luasan 200 Ha, akan tetapi pada bulan Mei 2011 telah diresmikannya

hutan ini dengan luasan 1000 Ha. Untuk itu, batasan penelitian yang digunakan

adalah 200 Ha bukan untuk 1000 Ha.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari survei secara langsung dengan menganalisis

vegetasi hutan sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur pustaka.

Metode pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara metode

garis berpetak (plot).

Metode Pengambilan Contoh

Metode garis berpetak dimana penempatan plot dengan cara systematic

sampling with random start atau secara sistematis dengan pemilihan awal jalur

secara acak, dengan jalur selebar 20 x 20 meter. Peletakan plot pertama dilakukan

secara acak sedangkan pada plot kedua dan seterusnya secara sistematik dengan

intensitas sampling (IS) sebesar 1%, jarak antar plot adalah 200 m, dengan jumlah

50 plot/unit contoh. Dari setiap petak dihitung jumlah individu setiap spesies dan

diukur diameter serta tinggi pohon vegetasi tingkat pohon (diameter > 20 cm)

plot 10 x 10 m, tingkat pancang (diameter < 10 cm) dengan ukuran plot 5 x 5 m,

serta tingkat semai (diameter < 1,5 cm) dengan ukuran plot 2 x 2 m.

Gambar. 2 Desain Unit Contoh Analisis Vegetasi

Metode Analisis Data

Kelimpahan (Dominansi) Jenis

Data vegetasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui

kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekuensi

jenis dan frekuensi relatif serta indeks nilai penting menggunakan rumus sebagai

berikut :

Kerapatan = Jumlah individu

Luas petak ukur

Kerapatan relatif = Kerapatan satu jenis x 100% Kerapatan seluruh jenis

Dominansi = Luas penutupan suatu jenis

Luas petak

Dominansi relatif = Dominansi suatu jenis x 100% Dominansi seluruh jenis

Frekuensi = Jumlah petak penemuan suatu jenis

Frekuensi relatif = Frekuensi suatu jenis x 100% Frekuensi seluruh jenis

Indeks nilai penting = Kerapatan relatif +Frekuensi relatif + Dominansi relatif

(Indeks nilai penting untuk tingkat pohon dan tiang), dan

Indeks nilai penting = Kerapatan relatif + Frekuensi relatif

(Indeks nilai penting untuk tingkat pancang dan semai).

Keanekaragaman Jenis

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis vegetasi, digunakan indeks

keragaman Shannon-Wienner’s, dimana : • Indeks diversitas Shannon-Wienner’s

Keterangan :

H’ = Indeks diversitas Shannon-Wienner’s

Ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Total jumlah individu

S = Jumlah jenis

Ln = Logaritma natural

Pendugaan Karbon Tersimpan

Pendugaan cadangan karbon di atas permukaan terlebih dahulu diduga

jumlah biomassa vegetasi. Pendugaan biomassa vegetasi ini menggunakan

persamaan allometrik :

Keterangan :

BK = Biomassa pohon (kg/m2)

D = Diameter batang (cm)

ρ = Berat jenis kayu (gr/cm3)

Untuk berat jenis kayu (ρ) diperoleh dari Wood Density Database (Worldagroforestry, 2010), Global wood density database (Zanne et.al., 2009)

dan Woody Density Phase 1 (National Carbon Accounting System, 2009).

Hairiah dan Rahayu (2007) menyatakan bahwa untuk melakukan estimasi

jumlah C tersimpan dalam bahan organik adalah 46%, oleh karena itu estimasi

jumlah C tersimpan per komponen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

C tersimpan per hektar = Biomassa (kg ha-1) x 0.46

Untuk mendapatkan data karbon tersimpan di dalam kawasan Hutan

Pendidikan USU, maka didapatkan hasil akhir karbon tersimpan dalam tiap hektar

dikalikan dengan luas kawasan yaitu :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan Jenis

Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan pada Hutan

Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo, tercatat 25 jenis vegetasi yang

ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan yaitu pada tingkat semai, pancang,

tiang, dan pohon.

Tabel 1. Jenis Vegetasi pada Hutan Pendidikan USU

No Tingkat Pertumbuhan Jumlah Jenis Jenis Vegetasi

1 Semai 12 Acronychia porteri, Altingia excelsa, Ardisia lurida, Cinnamomum sp, Dacrydium imbricatus, Diospyros sp, Eugenia operculata, Eurya accuminata, Pavetta indica, Podocarpus imbricata, Schima wallichii, Trema sp.

2 Pancang 13 Acrohnychia porteri, Altingia excelsa, Dacrydium imbricatus, Eurya accuminata, Cinnamomun sp, Pavetta indica, Schima wallichii, Trema sp, Eugenia operculata, Ficus racemosa, Elaocarpus sp, Knema sp, Symingtonia populnea.

3 Tiang 13 Altingia excelsa, Aporosa sp, Baccaurea polyneura, Canarium indicum, Dacrydium imbricatus, Dillenia sumatrana, Diospyros sp, Elaocarpus sp, Eurya accuminata, Ficus racemosa, Macaranga tanaria, Mallothus philipinensis, Trema sp.

4 Pohon 12 Altingia excelsa, Aporosa sp, Canarium indicum, Cinnamomun sp, Elaocarpus sp, Endospermum malaccense, Eurya accuminata, Knema sp, Lithocarpus sp, Macaranga tanaria, Schima Wallichi, Shorea sp.

Hasil analisis vegetasi hutan yang meliputi komposisi jenis tumbuhan di

Hutan Pendidikan USU Tongkoh Kabupaten Karo dapat dilihat pada Tabel 1,

diperoleh jenis vegetasi pada tingkat semai (12 jenis), tingkat pancang (13 jenis),

tingkat tiang (13 jenis), dan tingkat pohon (13 jenis).

Kelimpahan (Dominansi) Jenis

Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai

untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam

komunitas tumbuhan akan memiliki indeks nilai penting yang tinggi

(Indriyanto, 2006).

Indeks Nilai Penting menyatakan kepentingan suatu jenis tumbuhan serta

memperlihatkan peranannya dalam komunitas, di mana nilai penting itu pada

tingkatan pohon didapat dari hasil penjumlahan kerapatan relatif (KR), frekuensi

relatif (FR) dan dominansi relatif (DR). Sedangkan pada tabel didapat dari

penjumlahan nilai kerapatan relatif (KR) dan Frekuensi relatif (FR).

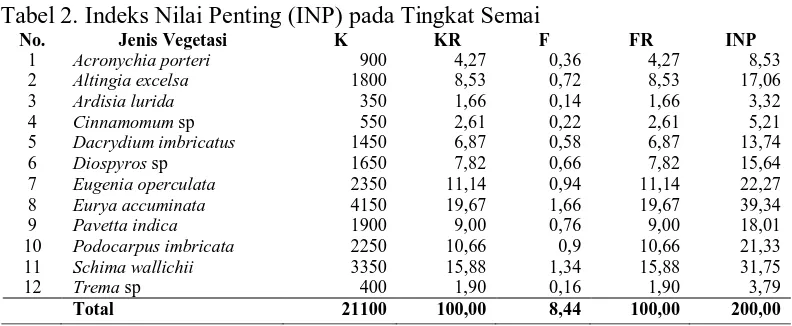

Dominansi Semai

Tabel 2. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Semai

No. Jenis Vegetasi K KR F FR INP

Semai adalah permudaan mulai kecambah sampai setinggi 1,5 m. Pada

Hutan Pendidikan USU didapatkan 12 jenis vegetasi pada tingkat semai, seperti

pada Tabel 2, dalam tabel tersebut diperoleh INP tertinggi pada jenis Eurya

accuminata (INP = 39,34 %), diikuti jenis Eugenia operculata (INP = 22,27 %)

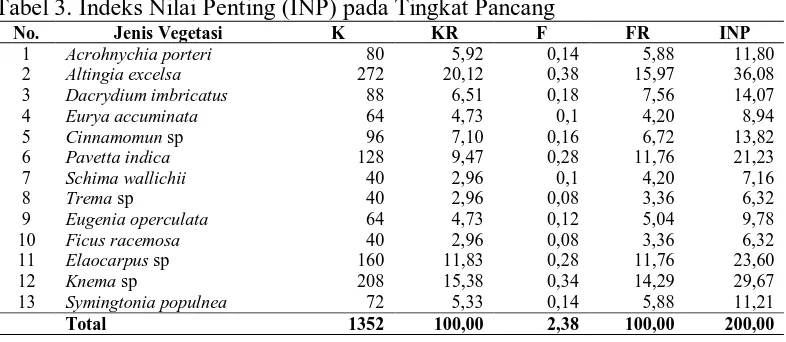

Dominansi Pancang

Tabel 3. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Pancang

No. Jenis Vegetasi K KR F FR INP

Pancang adalah permudaan yang tingginya 1,5 m dan lebih sampai

pohon-pohon muda yang berdiameter kurang dari 10 cm. Pada Hutan Pendidikan USU

didapatkan 13 jenis vegetasi pada tingkat pancang, seperti pada Tabel 3, dalam

tabel tersebut diperoleh INP yang tertinggi Altingia excelsa (INP = 36,08 %),

diikuti jenis Knema sp (INP = 29,67 %), dan yang terendah didapatkan pada dua

jenis vegetasi yaitu pada jenis Trema sp dan Ficus racemosa (INP = 6,32 %).

Dominansi Tiang

Tabel 4. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Tiang

No Jenis Vegetasi K KR F FR D DR INP

Tiang meliputi pohon- pohon yang memiliki diameter 10-20cm. Pada

(INP = 51,67 %), diikuti jenis Eurya accuminata (INP = 42,59 %), dan INP yang

terendah pada jenis Elaocarpus sp (INP = 13,19 %).

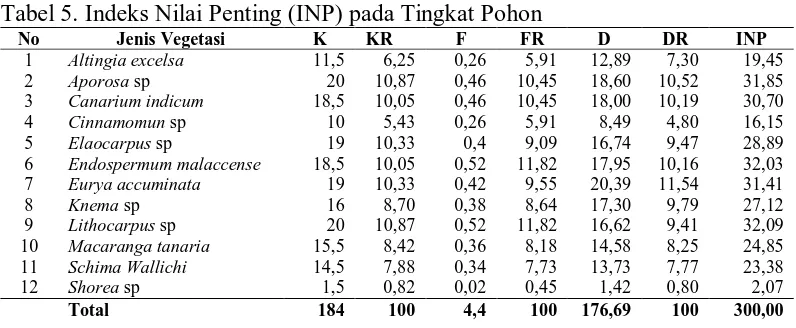

Dominansi Pohon

Tabel 5. Indeks Nilai Penting (INP) pada Tingkat Pohon

No Jenis Vegetasi K KR F FR D DR INP

Pohon meliputi pohon- pohon dewasa yang memiliki diameter > 20 cm.

Pada hutan Pendidikan USU didapatkan 12 jenis vegetasi pada tingkat tiang,

seperti pada Tabel 5, diperoleh INP yang tertinggi pada jenis Lithocarpus sp (INP

= 32,09 %), diikuti jenis Endospermum mallaccense (INP = 32,03 %), dan INP

yang terendah pada jenis Shorea sp (INP = 2,07 %).

Menurut Nevada (2007), besarnya nilai INP suatu jenis memperlihatkan

peranan suatu jenis dalam komunitas. Suatu jenis yang memiliki nilai INP lebih

besar dibandingkan dengan jenis lainnya menandakan bahwa suatu jenis pada

komunitas tersebut dikatakan mendominasi atau menguasai ruang di dalam

komunitas tersebut. Hal ini disebabkan jenis tersebut mempunyai kesesuaian

tempat tumbuh yang baik serta mempunyai daya tahan hidup yang baik pula jika

dibandingkan dengan jenis lain yang ada dalam komunitas tersebut.

Spesies- spesies yang dominan (yang berkuasa) dalam suatu komunitas

paling dominan tentu saja memiliki indeks nilai penting yang paling besar

(Indriyanto, 2006).

Menurut Odum (1971), jenis yang dominan mempunyai produktivitas

yang besar, dan dalam menentukan suatu jenis vegetasi dominan yang perlu

diketahui adalah diameter batangnya. Keberadaan jenis dominan pada lokasi

penelitian menjadi suatu indikator bahwa komunitas tersebut berada pada habitat

yang sesuai dan mendukung pertumbuhannya.

Nilai Kerapatan Relatif (KR) tertinggi terdapat pada jenis Altingia excelsa

dengan nilai sebesar 20,12%. Tingginya nilai ini menunjukkan banyaknya jenis

tersebut pada hutan ini. Beragamnya nilai kerapatan relatif ini mungkin

disebabkan karena kondisi hutan pegunungan yang memiliki variasi lingkungan

yang tinggi. Menurut Loveless (1989), sebagian tumbuhan dapat berhasil tumbuh

dalam kondisi lingkungan yang beraneka ragam sehingga tumbuhan tersebut

cenderung tersebar luas.

Nilai frekuensi relatif (FR) tertinggi terdapat pada jenis Eurya accuminata

dengan nilai sebesar 19,67%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa jenis-jenis ini

banyak terdapat pada hutan pendidikan USU. Berdasarkan nilai FR tersebut dapat

dilihat proporsi antara jumlah pohon dalam suatu jenis dengan jumlah jenis

lainnya di dalam komunitas serta dapat menggambarkan penyebaran individu di

dalam komunitas.

Nilai Dominansi Relatif tertinggi ditempati oleh jenis Aporosa sp yaitu

sebesar 18,08 %, sedangkan yang terendah ditempati oleh jenis Shorea sp yaitu

yang ditutupi oleh jenis tumbuhan dengan luas total habitat serta menunjukkan

jenis tumbuhan yang dominan didalam komunitas (Indriyanto, 2006).

Menurut Odum (1971), jenis yang dominan mempunyai produktivitas

yang besar, dan dalam menentukan suatu jenis vegetasi dominan yang perlu

diketahui adalah diameter batangnya. Keberadaan jenis dominan pada lokasi

penelitian menjadi suatu indikator bahwa komunitas tersebut berada pada habitat

yang sesuai dan mendukung pertumbuhannya.

Keanekaragaman Jenis

Komposisi vegetasi pada suatu tipe hutan sangat penting diketahui,

komposisi dimaksud meliputi vegetasi pada lapisan tajuk di bagian atas (pohon)

dan vegetasi pada lapisan bawah (lantai hutan). Tingginya tingkat

keanekaragaman hayati (biodiversity) di hutan tropis merupakan satu kekayaan

tersendiri yang tidak ternilai harganya. Hutan tropis dengan kondisi vegetasi yang

masih baik merupakan laboratorium hidup yang menyimpan berbagai rahasia

alam yang masih perlu dipelajari. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya

mempertahankan hutan tropis perlu dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hidup

di masa depan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Sidiyasa, 2006).

Tabel 6. Indeks Keanekaragaman (H’) pada Tiap Tingkat Pertumbuhan

No. Tingkat Pertumbuhan Indeks Keanekaragaman (H’)

1 Semai 2,28

2 Pancang 2,41

3 Tiang 2,46

4 Pohon 2,40

Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis (H’) yang didapatkan pada

Tabel 6, bahwa tingkat pertumbuhan pada tingkat tiang diperoleh indeks

= 2,41), kemudian pada tingkat pohon (H’ = 2,40) dan yang paling rendah

didapatkan pada tingkat semai (H’ = 2,28).

Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi

jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies, dan sebaliknya suatu komunitas

dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitasnya itu

disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan

(Indriyanto,2006).

Menurut Mason (1980), jika nilai indeks keanekaragaman lebih kecil dari

1 berarti keanekaragaman jenis rendah, jika diantara 1-3 berarti keanekaragaman

jenis sedang, jika lebih besar dari 3 berarti keanekaragaman jenis tinggi, sehingga

didapatkan bahwa hutan Pendidikan USU memiliki indeks keanekaragaman jenis

sedang pada setiap tingkat pertumbuhannya.

Kandungan Karbon Tersimpan

Nilai karbon tersimpan ditentukan dengan pengukuran biomassa pohon.

Karbon tersimpan merupakan 46% dari biomassa pohon yang diukur. Biomassa

pohon (dalam berat kering) dihitung menggunakan "allometric equation"

berdasarkan pada diameter batang setinggi 1,3 m di atas permukaan tanah (dalam

cm).

Perbedaan jumlah cadangan karbon pada setiap lokasi penelitian

disebabkan karena perbedaan kerapatan tumbuhan pada setiap lokasi. Cadangan

karbon pada suatu sistem penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis vegetasinya.

Suatu sistem penggunaan lahan yang terdiri dari pohon dengan spesies yang

dibandingkan dengan lahan yang mempunyai spesies dengan nilai kerapatan kayu

rendah (Rahayu et al, 2007).

Tabel 7. Biomassa dan Karbon Tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Kabupaten Karo

No. Jenis Biomassa dan C Tersimpan (ton/Ha)

Tiang Pohon

Biomassa C Tersimpan Biomassa C Tersimpan

1 Altingia excelsa 0,43 0,20 10,67 4,91

10 Endospermum malaccense 10,66 4,90

11 Eurya accuminata 3,08 1,42 13,50 6,21

12 Ficus racemosa 1,37 0,63

13 Knema sp 11,99 5,52

14 Lithocarpus sp 11,38 5,23

15 Macaranga tanaria 0,90 0,41 8,00 3,68

16 Mallothus philipinensis 0,95 0,44

17 Schima wallichii 9,72 4,47

18 Shorea sp 0,00 0,00

19 Trema sp 0,80 0,37

Total 17,28 7,95 110,05 50,61

Dari Tabel 7, di atas dapat dilihat bahwa cadangan karbon di Hutan

Pendidikan USU Kabupaten Karo pada tingkat tiang sebanyak 7,95 ton/Ha,

sedangkan pada tingkat pohon sebanyak 50,61 ton/Ha, sehingga didapatkan

cadangan karbon total pada kedua tingkat pertumbuhan tersebut yaitu pada tingkat

tiang dan tingkat pohon adalah sebanyak 58,56 ton/Ha. Dari hasil tersebut

diperoleh cadangan karbon untuk Hutan Pendidikan USU yang memiliki luas

areal 200 Ha adalah sebesar 11.712 ton.

Untuk kandungan biomassa dalam pendugaan karbon didapatkan pada

tingkat tiang sebesar 17,28 ton/Ha, sedangkan pada tingkat pohon didapatkan

110,05 ton/Ha. Pada jenisnya, biomassa yang tertinggi didapatkan pada jenis

Eurya accuminata sebesar 3,08 ton/Ha, dan pada tingkat pohon didapatkan

Kandungan karbon pada tingkat pohon berkisar antara 0,00 ton/Ha sampai

dengan 6,21 ton/Ha, dimana yang memiliki nilai kandungan karbon terbesar

adalah jenis Eurya accuminata (6,21 ton/Ha). Kandungan karbon pada tingkat

tiang berkisar antara 0,20 ton/Ha sampai dengan 6,21 ton/Ha, dan jenis Eurya

accuminata yang memiliki nilai kandungan karbon terbesar (6,21 ton/Ha).

Nilai karbon tersimpan menyatakan banyaknya karbon yang mampu

diserap oleh tumbuhan dalam bentuk biomassa. Jumlah karbon yang semakin

meningkat pada saat ini harus diimbangi dengan jumlah serapannya oleh

tumbuhan guna menghindari pemanasan global. Dengan demikian dapat

diramalkan berapa banyak tumbuhan yang harus ditanam pada suatu lahan untuk

mengimbangi jumlah karbon yang terbebas di udara.

Nilai cadangan karbon mencerminkan dinamika karbon dari sistem

penggunaan lahan yang berbeda, yang nantinya digunakan untuk menghitung

timeaveraged karbon di atas permukaan tanah pada masing-masing sistem.

Timeaveraged karbon tergantung pada laju akumulasi karbon, karbon maksimum

dan minimum yang tersimpan dalam suatu sistem penggunaan lahan, waktu untuk

mencapai karbon maksimum dan waktu rotasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis vegetasi ditemukan 25 jenis vegetasi pada tingkat

pertumbuhan semai, pancang, tiang dan pohon, untuk Indeks Nilai Penting (INP)

yang tertinggi didapatkan pada jenis Aporosa sp (INP = 51,76%) pada tingkat

tiang, sedangkan yang terendah didapatkan pada jenis Shorea sp (INP = 2,07%)

pada tingkat pohon. Indeks Keragaman (H’) yang tertinggi didapatkan pada

tingkat pancang sebesar 2,46 dan terendah didapatkan pada tingkat semai 2,28.

Jumlah kandungan karbon yang tersimpan pada Hutan Pendidikan USU Tongkoh

Kab. Karo adalah sebesar 11.712 ton.

Saran

Diharapkan penelitian lanjutan pada luasan 1000 Ha, untuk mengetahui

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Bachelerd. E.P.R. Stevens., M. Butz., W.J.B. Crane. 1985. Think Trees Grow Grow Trees. Canberra Australia : Australian Government Publishing Service.

Bakri, 2009. Analisis Vegetasi dan Pendugaan Cadangan Karbon Tersimpan pada Pohon di Hutan Taman Wisata Alam Taman Eden Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. Universitas Sumatera Utara.

Daniel, T. W., J.A. Helms, F.S. Baker. 1992. Prinsip-Prinsip Silvinatural. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ewusie, J.Y. 1990. Ekologi Tropika. Bandung : Penerbit ITB.

Greg-Smith, P.G.1983. Quantitative Plant Ecology, Blackwell Scientific Publications. Oxford : Blackwell Scientific Publications

Hairiah, K dan Rahayu, S. 2007. Pengukuran .Karbon Tersimpan. Di Berbagai Macam Penggunaan Lahan. Bogor: World Agroforestry Centre.

Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Irwan, Z.D. 1992. Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Irwanto. 2006. Analisis Struktur dan Komposisi Vegetasi untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Pulau Marsegu, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Ketterings, Q.M., Coe, R., Van Noordwijk, M., Ambagau', Y., dan Palm, C.A., 2001. Reducing Uncertainty in The Use of Allometric Biomass Equations for Predicting Above-Ground Tree Biomass in Mixed Secondary Forest. Forest Ecology and Management. 146 : 199-209. Kurniawan, Harry. 2010. Pengukuran dengan Metode CSS. pengukuran-potensi-tegakan-dengan.html [3 Juni 2010]

Longman, K.A. & J.Jenik. 1987. Tropical Forest and its Environment. London : Longman Group Limited.

Murdiyarso, D, Rosalina, U, Hairiah, K, Muslihat, L, Suryadipura, IN.N dan Jaya, 2004. Petunjuk Lapangan: Pendugaan Cadangan Karbon pada Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.

Nevada, FT. 2007. Komposisi dan Struktur Tegakan Areal Bekas Tebangan Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (Studi Kasus di Areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat) [Skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. Polunin, N. 1990. Pengantar Geografi Tumbuhan dan Beberapa Ilmu Serumpun. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Rahayu, S, Lusiana, B, van Noordwijk, M 2007. Pendugaan Cadangan Karbon di Atas Permukaan Tanah pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Bogor: World Agroforestry Centre.

Odum, P. E. 1971. Dasar-Dasar Ekologi. Terjemahan Ir. Thahjono Samingan, M.Sc. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahman, M. 1986. Jenis dan Kerapatan Pohon Dipterocarpaceae di bukit Gajabuih Padang. Jurnal Matematika dan Pengetahuan Alam. Vol 2.

Ruslan, M. 1986. Studi Perkembangan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Kawasan Daerah Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Mandailing Kalimantan Selatan.

Sidiyasa K, Zakaria, dan Iwan, R. 2006. Hutan Desa Setulang dan Sengayan Malinau, Kalimantan Timur: Potensi dan Identifikasi Langkah-Langkah Perlindungan Dalam Rangka Pengelolaannya Secara Lestari. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor, Indonesia. Soerianegara, I, & A.Indrawan. 1978. Ekologi hutan Indonesia. Bogor : Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan.

Sutarno, H & R. Soedarsono. 1997. Latihan Mengenal Pohon Hutan (Kunci Identifikasi dan Fakta Jenis). Bogor : Yayasan Prosea.

Syahbudin. 1978. Dasar-Dasar Ekologi Tumbuhan. Padang : Universitas Andalas Press.

Tamin, N.M. 1991. Hutan Hujan Tropika di Timur Jauh. Cetakan 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.

Tuhono, Eling. 2010. Komposisi Vegetasi dan Cadangan Karbon Tersimpan pada Tegakan Hutan di Kawasan Ekowisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Universitas Sumatera Utara.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Semai

PU Nama Jenis Jumlah Individu

1 Eugenia operculata 3

Eurya accuminata 1

Schima wallichii 2

Pavetta indica 2

2 Eugenia operculata 4

Eurya accuminata 3

Altingia excelsa 2

Pavetta indica 3

3 Eurya accuminata 4

Acronychia porteri 2

Trema sp 1

Schima wallichii 2

Altingia excelsa 2

Podocarpus imbricata 1

4 Eugenia operculata 4

Altingia excelsa 2

Trema sp 2

Schima wallichii 1

Podocarpus imbricata 2

5 Eugenia operculata 3

Trema sp 4

Schima wallichii 2

Eurya accuminata 4

Pavetta indica 2

6 Eugenia operculata 3

Eurya accuminata 2

Schima wallichii 1

7 Eugenia operculata 3

Schima wallichii 4

Pavetta indica 4

8 Eurya accuminata 2

Schima wallichii 3

Podocarpus imbricata 4

9 Trema sp 1

Schima wallichii 1

Podocarpus imbricata 3

10 Eurya accuminata 2

Schima wallichii 1

Podocarpus imbricata 4

11 Acronychia porteri 2

Altingia excelsa 1

Podocarpus imbricata 4

12 Eurya accuminata 2

Altingia excelsa 4

Podocarpus imbricata 2

Schima wallichii 2

13 Eugenia operculata 2

14 Altingia excelsa 1

Acronychia porteri 4

Schima wallichii 5

Eurya accuminata 3

15 Eugenia operculata 3

Eurya accuminata 4

Altingia excelsa 1

Schima wallichii 1

16 Eugenia operculata 2

Eurya accuminata 2

17 Eurya accuminata 1

Altingia excelsa 2

Schima wallichii 2

18 Eugenia operculata 2

Eurya accuminata 3

Altingia excelsa 4

Eurya accuminata 3

19 Eurya accuminata 2

Schima wallichii 2

Podocarpus imbricata 3

Pavetta indica 3

20 Altingia excelsa 4

Acronychia porteri 2

Pavetta indica 3

21 Altingia excelsa 4

Pavetta indica 1

Podocarpus imbricata 3

Schima wallichii 3

22 Eugenia operculata 1

Eurya accuminata 4

Altingia excelsa 3

23 Eurya accuminata 2

Altingia excelsa 2

Pavetta indica 3

Podocarpus imbricata 4

24 Altingia excelsa 2

Podocarpus imbricata 2

Schima wallichii 3

25 Altingia excelsa 2

Eurya accuminata 3

Eugenia operculata 2

26 Eurya accuminata 3

Podocarpus imbricata 4

Schima wallichii 2

Diospyros sp 2

Dacrydium imbricata 1

27 Eurya accuminata 3

Schima wallichii 2

Diospyros sp 3

Dacrydium imbricata 2

28 Podocarpus imbricata 2

Pavetta indica 4

Schima wallichii 1

Dacrydium imbricata 2

29 Dacrydium imbricata 1

Diospyros sp 4

Schima wallichii 3

Schima wallichii 2

Podocarpus imbricata 3

31 Ardisia lurida 1

Diospyros sp 2

Dacrydium imbricata 1

32 Diospyros sp 3

Schima wallichii 2

Podocarpus imbricata 1

33 Ardisia lurida 2

Diospyros sp 1

Schima wallichii 2

34 Podocarpus imbricata 3

Pavetta indica 3

Diospyros sp 2

Schima wallichii 2

35 Acronychia porteri 2

Pavetta indica 1

Diospyros sp 1

36 Dacrydium imbricata 1

Cinnamomum sp 3

Ardisia lurida 4

37 Dacrydium imbricata 4

Cinnamomum sp 2

Pavetta indica 4

38 Diospyros sp 3

Cinnamomum sp 1

Schima wallichii 2

39 Eugenia operculata 3

Cinnamomum sp 1

Dacrydium imbricata 2

40 Eugenia operculata 2

Eurya accuminata 3

Schima wallichii 3

Diospyros sp 1

41 Eurya accuminata 3

Acronychia porteri 2

Schima wallichii 3

Pavetta indica 3

42 Eurya accuminata 2

Acronychia porteri 4

Schima wallichii 4

Diospyros sp 3

43 Eugenia operculata 2

Dacrydium imbricata 2

Diospyros sp 1

44 Eurya accuminata 3

Dacrydium imbricata 4

Pavetta indica 2

45 Eurya accuminata 4

Eugenia operculata 2

Dacrydium imbricata 3

46 Eurya accuminata 2

Dacrydium imbricata 4

47 Eurya accuminata 2

Diospyros sp 3

Schima wallichii 2

48 Eugenia operculata 3

Eurya accuminata 4

Schima wallichii 2

49 Eugenia operculata 3

Eurya accuminata 3

50 Diospyros sp 2

Dacrydium imbricata 2

Cinnamomum sp 4

Total 422

Lampiran 2

Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Pancang

PU Nama Jenis Jumlah Individu

1 Acronychia porteri 2

Altingia excelsa 1

2 Dacrydium imbricatus 2

Eurya accuminata 2

3 Cinnamomum sp 1

Pavetta indica 1

Schima wallichii 1

4 Trema sp 1

Eugenia operculata 2

5 Ficus racemosa 1

Elaocarpus sp 1

6 Knema sp 3

Schima wallichii 1

7 Pavetta indica 2

Schima wallichii 1

8 Trema sp 2

Eurya accuminata 2

9 Acronychia porteri 1

Altingia excelsa 2

10 Eurya accuminata 2

Eugenia operculata 1

Knema sp 1

11 Altingia excelsa 2

Eurya accuminata 1

Cinnamomum sp 1

12 Altingia excelsa 2

Eurya accuminata 1

Knema sp 1

13 Dacrydium imbricatus 1

Cinnamomum sp 2

Knema sp 1

14 Trema sp 1

Eugenia operculata 1

Schima wallichii 1

15 Ficus racemosa 1

Elaocarpus sp 1

Knema sp 2

16 Cinnamomum sp 2

Altingia excelsa 2

Knema sp 1

17 Elaocarpus sp 1

Symingtonia populnea 1

Elaeocarpus sp 1

19 Altingia excelsa 2

Pavetta indica 1

20 Symingtonia populnea 1

Knema sp 1

21 Acronychia porteri 2

Altingia excelsa 3

22 Dacrydium imbricatus 1

Cinnamomum sp 1

23 Elaocarpus sp 2

Altingia excelsa 2

24 Knema sp 2

Pavetta indica 1

25 Trema sp 1

Eugenia operculata 1

26 Knema sp 2

Eugenia operculata 2

27 Altingia excelsa 1

Dacrydium imbricatus 1

Pavetta indica 1

28 Knema sp 2

Cinnamomum sp 3

29 Altingia excelsa 2

Dacrydium imbricatus 1

30 Symingtonia populnea 2

Elaocarpus sp 2

Eugenia operculata 1

Cinnamomum sp 1

31 Knema sp 2

Pavetta indica 1

Altingia excelsa 1

32 Symingtonia populnea 1

Knema sp 1

33 Elaocarpus sp 1

Acronychia porteri 1

Dacrydium imbricatus 1

34 Pavetta indica 1

Symingtonia populnea 1

Elaocarpus sp 1

35 Altingia excelsa 2

Symingtonia populnea 1

Pavetta indica 1

36 Elaocarpus sp 2

Altingia excelsa 1

Acronychia porteri 1

37 Symingtonia populnea 2

Knema sp 2

38 Altingia excelsa 1

Elaocarpus sp 2

Acronychia porteri 2

39 Knema sp 1

Ficus racemosa 1

40 Altingia excelsa 3

Elaeocarpus sp 1

41 Pavetta indica 1

Dacrydium imbricatus 1

42 Knema sp 1

Acronychia porteri 1

43 Altingia excelsa 2

Elaocarpus sp 2

44 Pavetta indica 2

Dacrydium imbricatus 2

45 Knema sp 2

Altingia excelsa 1

46 Cinnamomum sp 1

Pavetta indica 1

47 Altingia excelsa 2

Elaocarpus sp 2

48 Pavetta indica 1

Dacrydium imbricatus 1

49 Altingia excelsa 2

Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Tiang

PU Nama Jenis Diameter (m) Tinggi (m) LBDS (m2)

1 Aporosa sp 0,13 10 0,01

Aporosa sp 0,15 13 0,02

Dillenia sumatrana 0,13 12 0,01

2 Diospyros sp 0,14 11 0,02

Mallothus philipinensis 0,13 15 0,01

3 Ficus racemosa 0,12 13 0,01

Mallothus philipinensis 0,15 15 0,02

12 Aporosa sp 0,19 14 0,03

Mallothus philipinensis 0,18 13 0,03

37 Eurya accuminata 0,15 14 0,02

Dacrydium imbricatus 0,15 15 0,02

Dacrydium imbricatus 0,18 17 0,03

Dacrydium imbricatus 0,17 14 0,02

38 Macaranga tanaria 0,15 16 0,02

Tally Sheet Analisis Vegetasi Hutan Pendidikan USU untuk Tingkat Pohon

Altingia excelsa 0,29 14 0,066

Endospermum malaccense 0,3 22 0,071

Altingia excelsa 0,28 14 0,062

Endospermum malaccense 0,27 16 0,057

Endospermum malaccense 0,29 17 0,066

Schima Wallichi 0,35 27 0,096

Endospermum malaccense 0,38 26 0,113

Altingia excelsa 0,4 30 0,126

Altingia excelsa 0,37 28 0,107

10 Lithocarpus sp 0,26 14 0,053

Lithocarpus sp 0,29 18 0,066

Endospermum malaccense 0,4 29 0,126

11 Cinnamomum sp 0,42 34 0,138

Endospermum malaccense 0,32 27 0,080

Endospermum malaccense 0,35 28 0,096

Aporosa sp 0,32 24 0,080

Endospermum malaccense 0,42 33 0,138

Endospermum malaccense 0,35 27 0,096

Schima Wallichi 0,26 17 0,053

Schima Wallichi 0,3 23 0,071

17 Macaranga tanaria 0,38 25 0,113

Macaranga tanaria 0,42 31 0,138

Canarium indicum 0,42 32 0,138

Endospermum malaccense 0,48 34 0,181

22 Macaranga tanaria 0,36 24 0,102

Elaocarpus sp 0,27 16 0,057

Knema sp 0,37 26 0,107

Aporosa sp 0,26 13 0,053

Aporosa sp 0,28 18 0,062

Endospermum malaccense 0,3 28 0,071

Schima Wallichi 0,47 34 0,173

Endospermum malaccense 0,34 23 0,091

Endospermum malaccense 0,32 21 0,080

Eurya accuminata 0,37 26 0,107

25 Aporosa sp 0,35 25 0,096

Aporosa sp 0,32 20 0,080

Aporosa sp 0,4 35 0,126

Endospermum malaccense 0,42 33 0,138

Schima Wallichi 0,4 31 0,126

Endospermum malaccense 0,37 30 0,107

Endospermum malaccense 0,39 30 0,119

Lithocarpus sp 0,3 27 0,071

Endospermum malaccense 0,35 26 0,096

Endospermum malaccense 0,35 23 0,096

Schima Wallichi 0,34 22 0,091

Schima Wallichi 0,35 21 0,096

32 Elaocarpus sp 0,34 20 0,091

Endospermum malaccense 0,34 22 0,091

Lithocarpus sp 0,23 14 0,042

Canarium indicum 0,38 26 0,113

Canarium indicum 0,28 17 0,062

Macaranga tanaria 0,4 32 0,126