STUDI KARAKTERISTIK ANATOMI SKELET KEPALA

BIAWAK AIR (

Varanus salvator

)

WIWIT WIDIAWATI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Studi Karakteristik Anatomi Skelet Kepala Biawak Air (Varanus salvator) adalah benar karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 24 Oktober 2014

Wiwit Widiawati

ABSTRAK

WIWIT WIDIAWATI. Studi Karakteristik Anatomi Skelet Kepala Biawak Air (Varanus salvator). Dibimbing oleh NURHIDAYAT dan SAVITRI NOVELINA.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik anatomi skelet kepala biawak air (Varanus salvator) dikaitkan dengan fungsi dan perilaku hidupnya. Penelitian ini mempelajari dengan mengamati dan mengukur tulang-tulang penyusun skelet kepala biawak air dan membandingkannya dengan literatur yang terkait dengan sistem skelet kepala hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala biawak air memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm dan tinggi 5 cm. Biawak air mempunyai gigi marginal tipe pleurodont yang tumbuh di samping rahang dengan satu gigi pengganti pada setiap gigi marginal. Hubungan antar tulang kepala sangat erat dan pada beberapa tulang seperti os lacrimale,

os temporale dan os postorbitale saling tumbuh melekat dengan tulang-tulang disekitarnya. Pars splanchnocranii tumbuh subur dan berbentuk memanjang, serta ditemukan adanya os supraorbitale. Pada pars neurocranii terdapat columella cranii dan os squadratum yang berkembang dengan baik. Canalis interincisivum

terdapat pada palatum durum yang menghubungkan ruang mulut dengan ruang hidung. Secara fungsional saluran ini berkaitan dengan sistem penciuman yang

tajam karena berhubungan dengan organon jacobson. Kata kunci: gigi tipe pleurodont, os supraorbitale, skelet kepala, Varanus salvator

ABSTRACT

WIWIT WIDIAWATI. Morphological Characteristic of The Cranial Skeleton of Water Monitor Lizard (Varanus salvator). Supervised by NURHIDAYAT and SAVITRI NOVELINA.

The study was aimed to observe the characteristics of cranial skeleton of

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

STUDI KARAKTERISTIK ANATOMI SKELET KEPALA

BIAWAK AIR (

Varanus salvator

)

WIWIT WIDIAWATI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Studi Karakteristik Anatomi Skelet Kepala Biawak Air (Varanus salvator)

Nama : Wiwit Widiawati

NIM : B04100160

Disetujui oleh

Dr Drh Nurhidayat, MS PAVet Pembimbing I

Dr Drh Savitri Novelina, MSi PAVet Pembimbing II

Diketahui oleh

Drh Agus Setiyono, MS PhD APVet Wakil Dekan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari hingga April 2014 dengan judul "Studi Karakteristik Anatomi Skelet Kepala Biawak Air (Varanus salvator)".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr Drh Nurhidayat, MS PAVet selaku dosen pembimbing pertama dan Dr Drh Savitri Novelina, MSi PAVet selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama penelitian dan penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada seluruh staf dan teman satu penelitian di Laboratorium Anatomi FKH IPB yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih khusunya untuk kedua orang tua dan kedua adik tersayang (Ninis dan Alm. Alan) serta Emoy dan Wiwils yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang medis veteriner.

Bogor, 24 Oktober 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

METODOLOGI 5

Waktu dan Tempat Penelitian 5

Bahan dan Alat Penelitian 5

Metode Penelitian 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Hasil 6

Karakteristik skelet kepala biawak air (Varanus salvator) 6

Skelet kepala tampak dorsal dan ventral 6

Skelet kepala tampak kaudal 8

Skelet kepala tampak lateral 9

Os mandibula tampak lateral dan dorsal 10

Pembahasan 11

SIMPULAN DAN SARAN 14

Simpulan 14

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagian-bagian kranium vertebrata dan evolusi struktur rahang

reptil. ... 4

Gambar 2 Skelet kepala tampak dorsal (A) dan ventral (B). ... 7

Gambar 3 Skelet kepala tampak kaudal ... 8

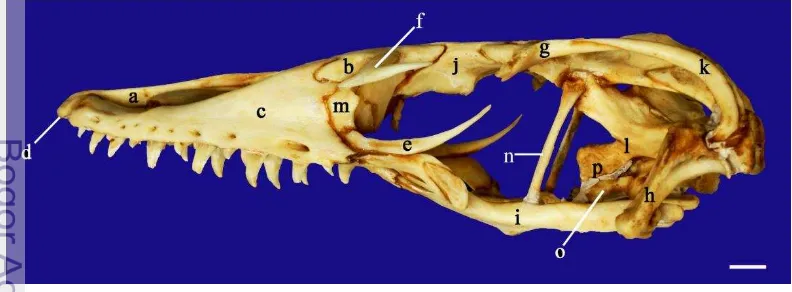

Gambar 4 Skelet kepala tampak lateral. ... 9

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis dengan curah hujan turun sepanjang tahun menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna. Jenis fauna yang memiliki penyebaran cukup luas adalah biawak. Biawak telah lama diburu manusia untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan industri dan dagingnya sebagai bahan makanan atau obat. Tidak kurang dari satu juta potong kulit biawak air dimanfaatkan setiap tahunnya di berbagai belahan dunia untuk dijadikan bahan industri (Shine et al. 1996).

Di Indonesia ditemukan empat spesies biawak, yaitu biawak air atau water monitor lizard (Varanus salvator), biawak mangrove (Varanus indicus), komodo (Varanus komodoensis) dan Varanus auffenbergi. Biawak air tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi dan Maluku. Biawak mangrove daerah penyebarannya di Pulau Papua, sementara komodo di Pulau Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Varanus auffenbergi yang penyebarannya di Pulau Roti (Koch danAcciaioli 2007).

Biawak air memiliki bagian kepala oval dan tertutup oleh sisik yang berbentuk polygonal (segi lima). Pada daerah kepala, terdapat area mulut yang luas dengan lidah panjang dan bercabang dua (De Lisle 1996). Hewan ini memiliki kekuatan yang besar pada daerah mulut untuk mendukung proses makan dan berkelahi atau menerkam mangsa. Rahang bawah biawak air sangat kuat dan hanya terdapat gigi marginal dengan pembukaan mulut yang relatif tidak lebar. Pembukaan mulut biawak air lebih terbatas dibandingkan dengan komodo karena tidak memiliki kraniokinesis yaitu gerakan tulang tengkorak dan tulang rahang untuk menggerakkan rahang atas dan bawah (Parker 1967).

Tengkorak merupakan bentuk yang sangat kompleks karena terdiri atas beberapa tulang yang menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk seperti satu tulang yang kompak. Selain bentuknya yang kompleks, tengkorak juga memiliki fungsi yang penting, yaitu sebagai pelindung otak dan beberapa alat indera yang penting di daerah kepala (Warwick dan Williams 1973). Tengkorak biawak air memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan tengkorak komodo. Pada komodo hubungan tulang-tulang penyusun skelet kepala sangat longgar bahkan hampir lepas, sehingga pembukaan mulut hewan ini sangat lebar ke arah ventral, dorsal, lateral kanan dan kiri (Parker 1967).

Perbedaan struktur dan karakteristik tulang-tulang penyusun skelet kepala

2

Tujuan Penelitian

Studi karakteristik struktur skelet kepala biawak air yang dikaitkan dengan fungsi dan perilakunya.

Manfaat Penelitian

Memberikan informasi mengenai struktur anatomi skelet kepala biawak air (Varanus salvator) sebagai model untuk penelitian komodo (Varanus komodoensis).

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi Biawak Air (Varanus salvator)

Salah satu pusat penyebaran biawak air yang terdapat di Indonesia adalah di Pulau Biawak. Pulau ini merupakan pulau kecil di Laut Jawa di sebelah Utara Kabupaten Indramayu Jawa Barat dengan populasi biawak air yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi oleh ekosistem mangrove yang masih baik sehingga menjadi tempat hidup dan mencari makan yang ideal bagi biawak air. Selain itu, pulau biawak juga didukung oleh kontur tanahnya yang berpasir sehingga ideal bagi biawak untuk membuat sarang dan meletakkan telur-telurnya (De Lisle 2007).

Menurut Zug dan George (1993), biawak air dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Famili Varanidae mempunyai ciri antara lain berbadan besar dengan sisik yang bulat di bagian dorsal, mempunyai lipatan kulit di leher dan badannya, lehernya panjang dengan kepala tertutup oleh sisik yang berbentuk polygonal. Di samping itu, Famili Varanidaemempunyai ciri lain yaitu lidah panjang bercabang dua dengan tipe gigi pleurodont, pupil yang bulat dengan kelopak mata dan lubang telinga yang nyata. Spesies dari Famili Varanidae antara lain biawak air (Varanus salvator) dan komodo (Varanus komodoensis) yang panjangnya lebih dari 3 meter (Zug dan 1993).

Komodo (Varanus komodoensis)

3 moncongnya yang cenderung berbentuk lingkaran dan pembukaan mulut yang sangat lebar. Hewan ini memiliki gigi yang runcing, moncong relatif pendek, lubang hidung berbentuk oval dan perbandingan jarak antara ujung moncong-mata dengan jarak antara ujung moncong-lubang hidung adalah 3:1 (Ouwens 1912).

Biologi, Habitat dan Tingkah Laku Biawak Air (Varanus salvator)

Biawak air memiliki ciri-ciri fisik antara lain kepala berbentuk oval, kaki yang kuat, lidah panjang dan bercabang dua, bersisik tebal, berwarna dominan hitam dengan corak garis kuning di bagian torak dan berwarna kuning terang di bagian abdomen (De Lisle 1996). Hewan ini merupakan hewan karnivora yang biasanya mencari makan di lingkungan sekitar sungai atau danau. Pada populasinya, biawak air mempunyai jantan dominan yang biasanya memiliki ukuran tubuh terbesar pada populasi itu. Jantan dominan selalu menandai wilayahnya dengan menggesekkan tubuhnya terutama daerah leher pada batang pohon (Gaulke dan Horn 2004).

Biawak air mempunyai kemampuan berenang yang baik dengan cara menggerakan tubuh beserta ekornya yang panjang ke arah lateral. Kemampuan ini digunakan biawak untuk mencari mangsa di dalam air terutama ikan. Selain itu, hewan ini mempunyai kebiasan berjemur di siang hari, membuat sarang dengan menggali lubang di dalam tanah atau di atas pohon, memecut dengan ekor dan mempunyai tipe pernapasan costal (Gaulke dan Horn 2004).

Komparasi Skelet Kepala Reptil

Menurut Deblase dan Martin (1974), skelet kepala merupakan bagian yang paling kompleks dari kerangka tubuh. Selain itu, skelet kepala juga memiliki fungsi sebagai pelindung otak dan beberapa alat indera yang penting di daerah kepala (Warwick dan Williams 1973). Skelet kepala memiliki banyak variasi, baik dari bentuk maupun ukuran. Variasi ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya faktor makanan, alat indera, pola adaptasi dan tingkah laku (Willey danMontagna 1963).

Tulang-tulang penyusun skelet kepala umumnya dihubungkan oleh sutura. Menurut Colville danBassert (2002), hubungan tulang ini bersifat kaku atau tidak dapat bergerak. Selain itu, hubungan persendian antara tulang rahang atas dan bawah yang dapat bergerak bebas serta tidak bersifat kaku. Beberapa macam tipe

sutura antara lain sutura serrata, sutura squamosa, sutura folliata, sutura harmonia dan sutura coronal (Tortora dan Derrickson 2009).

4

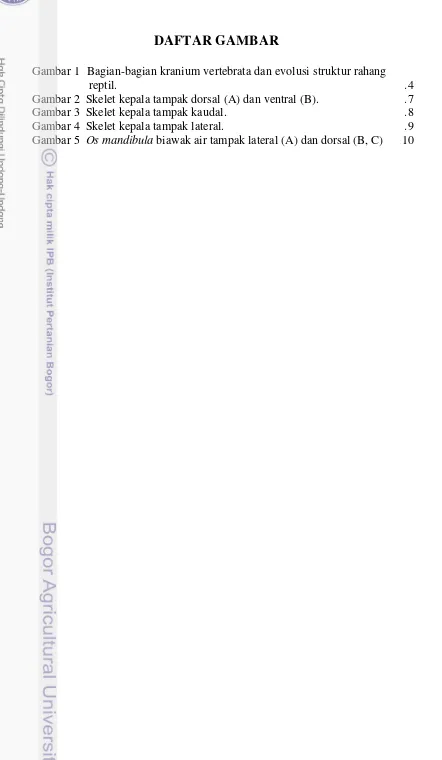

Dermatokranium

Neurokranium os squadratum

Spenodon Squamata (metakinesis) (streptostylia)

Squamate snake Scleroglossan lizard (prokinesis) (mesokinesis)

Gambar 1 Bagian-bagian kranium vertebrata dan evolusi struktur rahang reptil (Kardong 2006).

Neurokranium primordiale

Neurokranium primordiale terdiri atas kartilago berupa kapsula yang di dalamnya terdapat encephalon, organum vestibulocochlearis, organum olfactorius

dan cekung bulbus oculi. Kartilago ini tidak memiliki sambungan, sehingga hanya dapat dibedakan berdasarkan regio, yaitu regio ethmoidalis, regio orbitotemporalis, regio otica dan regio occipitalis. Neurokranium primordiale pada komodo disusun oleh os occipitale, os sphenoidale yang rostral, dan

periopticum. Os sphenoidale rostral terdiri atas os parasphenoidale,

os rostroparasphenoidale, dan processus basypterygoideus. Sedangkan

unsur-unsur periopticum disusun oleh tiga tulang, yaitu os epiopticum di distal,

os proopticum di rostroventral dan os opishtotikum di occipitoventral (Surahya 1989).

Neurokranium buaya muara terdiri atas unsur-unsur os occipitale dan

os sphenoidale. Unsur-unsur os occipitale memiliki foramen occipitale yang

dikelilingi oleh os supraoccipitale, os occipitale dextra dan sinistra,

os basyoccipitale dan memiliki satu buah kondilus. Unsur-unsur os sphenoidale

terdiri dari os basysphenoidale, os presphenoidale dan os laterosphenoidale (Kent 1973).

Dermatokranium

5 besar (Surahya 1989). Dermatokranium yang menutupi otak memiliki dua buah fossa, yaitu fossa supratemporalis dan fossa intratemporalis. Kedua fossa ini merupakan ciri khas buaya sebagai tempat melekatnya otot-otot yang besar dan kuat untuk mempermudah membuka serta menutup rahang yang berat (Ross dan Garnett 1989).

Pada komodo, dermatokranium merupakan atap kranium sekunder yang dibagi dalam tiga daerah, yaitu daerah medial, daerah ventral serta daerah antara medial dan ventral. Di daerah medial ditemukan os nasale, os frontale dan

os parietale, sedangkan di daerah ventral ditemukan os premaxillare,

os maxillare, os septomaxillare dan os squamosum. Daerah antara medial dan ventral terdapat unsur-unsur yang menyusun ruang orbitale, yaitu os prefrontale,

os postorbitale, os jugale dan os lacrimale (Surahya 1989). Splanknokranium

Splanknokranium komodo terdiri atas tulang-tulang yang tebal dan kuat, panjang, teratur secara longitudinal kecuali os epipterygoideum, masing-masing jumlahnya sepasang dan terletak di kiri kanan linea mediana. Splanknokranium terdiri atas tulang rawan yang mengelilingi ujung kranial apparatus digestorius

(Surahya 1989).

METODOLOGI

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2014 di Laboratorium Anatomi, Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah satu set kerangka tulang biawak air. Biawak air ditangkap dari Waduk Jati Gede Sumedang dengan berat 25 kilogram dan panjang 2-2,2 meter. Adapun alat yang digunakan adalah alat bedah minor dan kamera Canon EOS 400D.

Metode Penelitian

6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Karakteristik skelet kepala biawak air

Skelet kepala biawak air memiliki struktur yang relatif kecil dan kompleks dengan permukaan yang relatif halus. Ukuran skelet kepala mempunyai panjang

16 cm, lebar 7 cm, tinggi 5 cm dengan permukaan kasar pada os frontale, os parietale dansekitar orbita mata. Tulang-tulang skelet kepala tersusun kompak

melalui sutura-sutura yang tampak jelas. Skelet kepala hewan ini memanjang dari

apex nasii dan meninggi ke arah kaudal. Apex nasii pada skelet kepala biawak air cenderung meruncing.

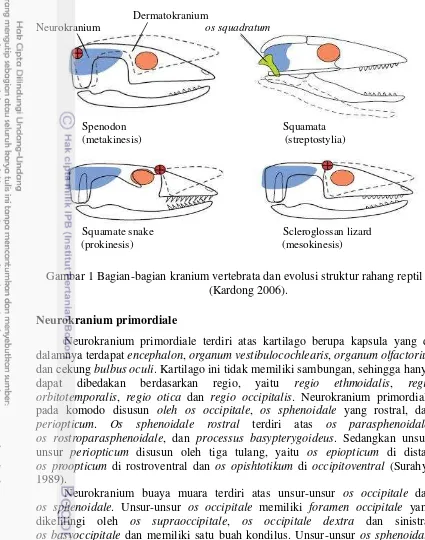

Skelet kepala tampak dorsal dan ventral

Pada skelet kepala tampak dorsal ditemukan os nasale, os prefrontale, os frontale, os postfrontale, os parietale, os jugale, os squamosum, os lacrimale, os supraorbitale, os postorbitale dan os occipitale. Skelet kepala hewan ini berbentuk segitiga dengan permukaan yang kasar di dorsal os prefrontale dan

os frontale. Sepasang os nasale terletak di ujung rostral dari skelet kepala, tulang ini berukuran panjang dan meluas ke arah os frontale hingga os occipitale yang dihubungkan oleh sutura serrata. Bagian posterior dari os nasale berbatasan dengan os prefrontale dan os frontale berbentuk segitiga tidak beraturan dengan permukaan medial kasar dan membentuk bidang yang melingkar. Pada lateral kanan dan kiri dari os nasale ditemukan os turbinatum yang relatif besar dengan permukaan dorsal yang halus. Os prefrontale memanjang ke arah os occipitale dan os frontale serta meluas ke arah rostral sampai pada sisi kanan dan kiri

os nasale. Os postfrontale tampak menyatu dengan os postorbitale membentuk tulang yang disebut os postfrontopostorbitale (Gambar 2A).

Bagian posterior dari os frontale berbatasan dengan os parietale oleh sutura parietofrontalis. Tulang ini mempunyai permukaan anterior yang kasar dan permukaan posterior lebih halus serta terdapat lubang kecil di bidang median. Pada kaudolateral os parietale ditemukan os supratemporale berukuran kecil dan tipis tumbuh melekat dengan tulang ini. Os squamosum terdapat di bagian lateral dari os postfrontale dengan bentuk yang memanjang ke arah rostrolateral dan pada ujung kaudal berhubungan dengan os squadratum yang berbentuk batang dan besar (Gambar 2A).

Tampak ventral, skelet kepala memanjang berbentuk prisma yang tidak beraturan.

Os incisivum, os palatinum dan os maxilla merupakan tulang yang memiliki permukaan relatif luas pada bidang ventral skelet kepala. Pada bagian ventral dari

os incisivum terdapat processus palatinus. Penjuluran ini merupakan daun tipis yang disertai sebuah celah yaitu fissura palatinum diantara penjuluran tersebut.

7

Gambar 2 Skelet kepala tampak dorsal (A) dan ventral (B).

a. Os nasale, b. Os frontale, c. Os parietale, d. Os occipitale, e. Os incisivum, f. Os maxilla, g. Os turbinatum, h. Os postfrontale, i. Os prefrontale,

j. Os squamosum, k. Os supraorbitale, l. Os supraoccipitale, m. Os jugale, n. Os supratemporale, o. Os squadratum, p. Os epipterygoideum,

q. Os postorbitale, r. Os vomer, s. Os palatinum, t. Os ectopterygoideum, u. Os pterygoideum, v. Os parasphenoidale, w. Os sphenoidale,

x. Os basysphenoidale, y. Os exooccipitale, 1. Apex nasii, 2. Crista nuchalis, 3. Dentes marginalis, 4. Margo interalveolaris, 5. Processus palatinus

(os incisivum), 6. Processus palatinus (os maxilla), 7. Foramen palatinum majus, 8. Tuberculum musculare, 9. Processus stylohyoideus, 10. Condylus occipitalis, 11. Liang dari organ vomeronasal (Bar: 1 cm)

Processus palatinus os maxilla beraspek licin dan di kaudal penjuluran tersebut terdapat os palatinum. Tulang ini mengelilingi choanae kecuali di sisi kaudalnya dan turut membentuk bagian kaudal dari palatum durum. Processus palatinus dari os maxilla terletak pada facies ventralis dan mengarah ke medioventral. Sepanjang tepi lateral dari penjuluran ini berjalan sulcus palatinus

yang relatif dangkal. Sulcus ini ke kaudal akan bertemu dengan foramen palatinum majus yang terletak tepat di ventral os palatinum bagian distal dan di ventral dentes terakhir(Gambar 2B).

8

os parasphenoidale dan os basysphenoidale. Ujung medial os basysphenoidale

tumbuh melekat dengan ujung distal os parasphenoidale (Gambar 2B).

Os pterygoideum terdiri atas os ectopterygoideum dan os epipterygoideum.

Os epipterygoideum tumbuh melekat dengan os pterygoideum, sedangkan

os ectopterygoideum bagian medial tumbuh melekat dengan os jugale. Os vomer

membentuk bagian ventral dari septum nasii dengan permukaan yang halus dan bidang relatif lebar serta menyempit ke bagian medial. Processus stylohyoideus

berbentuk bulat dengan permukaan medial yang kasar. Pada ujung kaudal dari sisi ventral skelet kepala terdapat os occipitale. Pada os occipitale terdapat foramen magnum berbentuk bulatdengan diameter 1,5 cm dan ditemukan os exooccipitale

tepat di bagian kaudolateral tulang ini. Batas antara os occipitale dengan

os sphenoidale terdapat tuberculum musculare berupa bungkul dengan permukaan yang kasar (Gambar 2B).

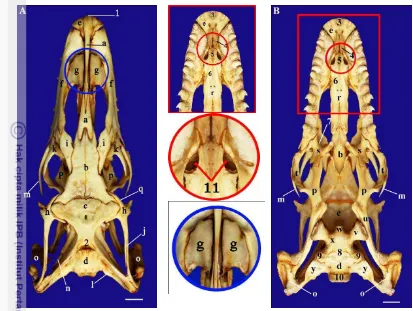

Skelet kepala tampak kaudal

Pada sisi kaudal terdapat os supraoccipitale dan os exoccipitale yang dipisahkan oleh sutura plana. Pada ujung distal dari os supraoccipitale ditemukan

processus ascendens yang besar disebut dengan processus paroccipitalis. Pada biawak air penjuluran ini tumbuh melekat dengan ujung dorsal os squadratum.

Os exooccipitale terletak tepat di kaudoventral dari os occipitale dengan bagian posterior melekat pada ujung distal os squadratum. Adapun jarak dari crista nuchalis hingga condylus occipitalis adalah 3 cm dan diameter foramen magnum

adalah 1,5 cm (Gambar 3).

Gambar 3 Skelet kepala tampak kaudal.

a. Os occipitale, b. Os supraoccipitale, c. Os exooccipitale, d. Os squadratum, e. Os supratemporale, 1. Protuberantia occipitalis externa, 2. Crista nuchalis,

3. Condylus occipitalis, 4. Foramen magnum, 5. Foramen mastoidea,

9

Foramen magnum berbentuk bulat dengan bagian posterior yang lebar dan pipih serta bagian anterior yang lebih sempit dan tebal. Permukaan bagian ventral dari foramen magnum licin dan melekuk di bagian ventralnya. Pada bagian rostral dari lubangini terdapat bungkul dengan permukaan kasar yang akan mengadakan persendian dengan tuberculum dorsal dari os atlas. Bungkul ini disebut dengan

condylus occipitalis dengan permukaan yang halus dan berbentuk segitiga tidak beraturan. Pada bagian lateral dari condylus ini terdapat lubang yaitu foramen mastoidea. Di antara condylus occipitalis dan foramen mastoidea terdapat lekuk yaitu fossa condylaris yang relatif dangkal (Gambar 3).

Skelet kepala tampak lateral

Pada tampak lateral, skelet kepala berbentuk memanjang dan meninggi di bagian kaudal dengan permukaan yang halus. Dinding lateral skelet kepala dibentuk oleh os incisivum, os maxilla, os jugale, os lacrimale, os supraorbitale,

os postorbitale, os postfrontale, os pterygoideum, os proopticum dan os squadratum. Apex nasii tampak melengkung ke kaudomedial disertai

os incisivum pada bagian kaudal. Tulang ini terletak di lateral wajah dengan bidang yang luas dan permukaan yang licin. Di antara os incisivum dan os maxilla

terdapat sutura yang memisahkan kedua tulang tersebut. Sutura ini terlihat sangat jelas dan berbentuk vertikal (Gambar 4).

Os jugale berukuran besar dengan bagian medial yang melebar dan bagian distal lebih sempit. Di antara os jugale dan os maxilla terdapat sutura plana. Bagian dorsal dari os jugale berhubungan dengan os lacrimale dan diantaranya terdapat sutura plana. Os supraorbitale berbentuk cenderung meruncing ke arah kaudolateral dengan bagian posterior menyempit. Pada hewan ini ditemukan

columella cranii yang relatif panjang dan hampir vertikal menjulur dari dorsal

os pterygoideum hingga ventral os parietale. Pada bagian kaudal dari columella cranii terdapat os proopticum berukuran relatif besar dengan permukaan dorsal yang halus. Tulang ini tumbuh melekat dengan os basysphenoidale (Gambar 4).

10

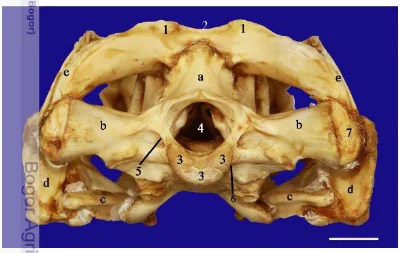

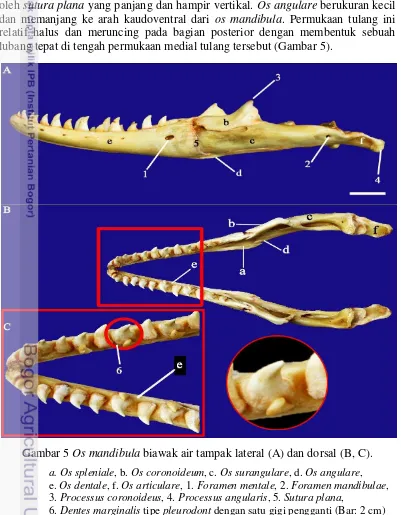

Os mandibula tampak lateral dan dorsal

Os mandibula merupakan tulang wajah yang terbesar. Pada sisi dorsal,

os mandibula biawak air membentuk huruf “V” dengan ukuran relatif besar.

Kelompok tulang-tulang mandibula terdiri atas os dentale, os angulare,

os surangulare, os coronoideum, os spleniale dan os articulare. Os mandibula

hanya mempunyai dentes marginalis dengan satu gigi pengganti pada setiap gigi. Gigi biawak air bersifat pleurodont yaitu gigi yang tumbuh di samping rahang (Gambar 5).

Os spleniale terletak di kaudoventral dari os dentale. Pertengahan

os mandibula berhubungan dengan os dentale dan os spleniale yang dipisahkan oleh sutura plana yang panjang dan hampir vertikal. Os angulare berukuran kecil dan memanjang ke arah kaudoventral dari os mandibula. Permukaan tulang ini relatif halus dan meruncing pada bagian posterior dengan membentuk sebuah lubang tepat di tengah permukaan medial tulang tersebut (Gambar 5).

Gambar 5 Os mandibula biawak air tampak lateral (A) dan dorsal (B, C).

a. Os spleniale, b. Os coronoideum, c. Os surangulare, d. Os angulare, e. Os dentale, f. Os articulare, 1. Foramen mentale, 2. Foramen mandibulae, 3. Processus coronoideus, 4. Processus angularis, 5. Sutura plana,

11

Di kaudal os dentale terdapat os coronoideum, os surangulare dan

os angular. Os coronoideum beraspek licin dan meruncing pada bagian posterior dengan membentuk penjuluran yaitu processus coronoideus. Os surangulare

berukuran besar dan memanjang ke kaudal os mandibula dengan membentuk penjuluran pada bagian posterior yang disebut dengan processus angularis. Pada sepertiga posterior dari os surangulare terdapat lubang berukuran kecil yaitu

foramen mandibulae. Pada ujung kaudal os mandibula ditemukan os articulare

tepat di kaudolateral dari foramen mandibulae dengan ukuran relatif kecil seperti celah dengan permukaan yang halus pada bagian dorsal (Gambar 5).

Pada sisi lateral, os mandibula tampak memanjang dari corpus mandibula

sampai ke kaudal. Os mandibula cenderung lurus tanpa adanya bagian yang membentuk sudut, sehingga mandibula tampak memanjang. Os dentale berukuran besar dan cenderung meruncing pada bagian anterior dan melebar pada bagian posterior. Pada os dentale terdapat sebuah lubang yang cukup besar yaitu foramen mentale disertai dengan lubang-lubang kecil yang tersusun sejajar sampai sepertiga posterior os dentale (Gambar 5).

Pembahasan

Skelet kepala biawak air memiliki struktur yang relatif kecil dan kompleks, berbentuk segitiga dan lebih meruncing pada bagian anterior dengan permukaan yang relatif halus. Tetapi, struktur bangun skelet kepala ini tampak sangat kompak, kuat dan kokoh. Ukuran skelet kepala biawak air mempunyai panjang 16 cm, lebar 7 cm dan tinggi 5 cm. Meskipun biawak air mempunyai ukuran skelet kepala yang relatif kecil, namun panjang tubuhnya yang terbesar dapat mencapai 2 meter (Zug 1993).

Skelet kepala dibentuk oleh beberapa tulang yang membentuk satu kesatuan tulang yang kompak dan dihubungkan oleh sutura-sutura (Tortora dan Derrickson 2009). Seiring bertambahnya umur terjadi proses osifikasi yang menyebabkan tulang-tulang menjadi semakin keras, kompak dan pertautan antar tulang semakin erat (Colville dan Bassert 2002). Pada skelet kepala biawak air, beberapa sutura

tidak terlihat dengan jelas bahkan hampir menyatu antar tulang, antara lain sutura yang menghubungkan os lacrimale dengan os frontale dan os supraoccipitale

dengan os exooccipitale. Sedangkan pada skelet kepala komodo, tulang-tulang tersebut dipisahkan oleh sutura yang tampak jelas. Hal ini disebabkan oleh hubungan tulang-tulang penyusun skelet kepala yang sangat longgar, sehingga pembukaan mulut komodo sangat lebar ke arah ventral, dorsal, lateral kanan dan kiri (Parker 1967).

Neurokranium (pars neurocranii) adalah tulang-tulang kepala yang turut membentuk cavum cranii dengan atapnya disebut dengan calvaria (Leeson dan Leeson 1989). Bagian ini disusun oleh beberapa tulang, yaitu os occipitale,

os parietale, os temporale, os frontale, os sphenoidale dan os ethmoidale

(Frandson dan Whitten 1981). Pada biawak air, daerah ini berbentuk persegi panjang tidak beraturan dengan bagian kranial lebih kecil. Daerah ini dibentuk

oleh os frontale yang menempati daerah kranial berbentuk segitiga dan

12

menunjukkan bahwa volume cavum craniilobus frontalis pada hewan ini berukuran kecil, sehingga diduga volume otak juga relatif kecil.

Os occipitale pada biawak air adalah tulang yang membentuk dinding kaudal (pars squamosa occipitalis) dan ventral (basis) skelet kepala. Tulang ini terdiri atas os supraoccipitale dan os exoocccipitale dengan permukaan yang kasar dan relatif luas yang dipisahkan oleh sutura plana. Crista nuchalis yang merupakan rigi pemisah antara os parietale dengan os occipitale, sangat berkembang pada biawak air. Rigi ini diduga berfungsi sebagai tempat pertautan yang kuat otot-otot ekstensor kepala. Pada bagian ventral dari crista nuchalis, terdapat suatu bungkul tulang yang memiliki permukaan kasar yaitu protuberantia occipitalis externa yang berjumlah dua buah. Penonjolan tulang ini diduga sebagai tempat pertautan dari ligamentum nuchae (Tortora dan Derrickson 2009).

Pars squamosa occipitalis pada bagian ventral ditemukan foramen magnum

yang menghubungkan cavum cranii dengan canalis vertebralis. Lubang ini pada biawak air berbentuk bulat dengan permukaan yang licin dan melekuk di bagian ventral. Foramen magnum berfungsi sebagai tempat batang otak dan medulla spinalis (Tortora dan Derrickson 2009). Pada bagian rostral dari foramen magnum

terdapat bungkul dengan permukaan kasar, yaitu condylus occipitalis. Jarak crista nuchalis hingga condylus occipitalis relatif jauh yaitu 3 cm dan diameter foramen magnum sebesar 1,5 cm. Pada biawak air, dan komodo bungkul ini terdiri atas tiga bagian antara lain dua bagian di lateral kanan dan kiri serta satu bagian di ventral yang disebut dengan condylus tripartitus (Surahya 1989). Bungkul ini mengadakan persendian dengan fovea articularis dari os atlas (articulatio atlanto-occipitalis) (Colville dan Bassert 2002). Pada biawak air, persendian ini merupakan bentuk persendian elips yang dapat melakukan gerakan fleksio dan enterofleksio dan terbatas untuk gerakan ke arah lateral. Akibatnya biawak air mempunyai gerakan kepala yang sangat terbatas.

Biawak air mempunyai meatus acousticus (liang telinga) yang besar dan berbentuk bulat. Pada hewan ini ditemukan columella cranii tunggal berbentuk batang seperti terompet yang terletak melewati rongga timpani. Suara yang datang disampaikan oleh columella cranii ke foramen ovale yang kemudian akan dibawa ke cairan dalam labirin, sehingga biawak air dapat mendengar (Baird 1970). Os squadratum berukuran besar dan kokoh yang terletak di kaudolateral dari sisi skelet kepala, sehingga pertautan dengan os mandibula sangat erat yang membuat pembukaan mulut terbatas (Surahya 1989). Selain itu, tulang ini juga berperan dalam sistem pendengaran. Pada ular tidak ditemukan os squadratum dan

os epipterygoideum dan tidak mempunyai columella cranii, sehingga hewan ini diduga tidak mampu mendengar (Baird 1970).

Os temporale pada biawak air kurang berkembang hanya berupa tulang tipis dan kecil bahkan hampir hilang yang sisanya tumbuh melekat dengan os parietale. Hal ini menyebabkan pembukaan mulut biawak air saat menangkap dan memakan mangsanya tidak lebar karena tulang yang membentuk sebagian besar dinding lateral tengkorak kurang berkembang. Sedangkan pada komodo tulang ini lebih berkembang, sehingga pembukaan mulut sangat lebar ke arah ventral, dorsal, lateral kanan dan kiri (Parker 1967).

13

os incisivum, os palatinum, os pterygoideum, os vomer dan os mandibula

(Frandson dan Whitten 1981). Pada biawak air, bagian ini berbentuk memanjang dan berkembang dengan baik. Hal ini berfungsi untuk akomodasi organ penciuman dan penempatan gigi-gigi yang runcing dan bergerigi, tetapi otot-otot pengunyah pada hewan ini kurang berkembang sehingga hewan ini langsung menelan mangsanya secara utuh. Reptil tidak memiliki otot-otot wajah, tetapi keragaman rahang dan otot lidah memungkinkan berbagai aktivitas makan dan pertahanan hidup (Duellman dan Trueb 1986). Hal ini berbeda dengan mamalia yang melakukan mastikasi sebelum menelan makanannya. Semakin subur dan luas pars splanchnocranii, maka tersedia tempat yang relatif luas untuk pertautan otot-otot pengunyah dan untuk penempatan gigi (Getty 1975).

Pada regio orbitalis ditemukan orbita mata yang cukup besar dan mengarah ke kraniolateral, sehingga sudut pandang hewan ini relatif luas. Komodo dan biawak air mampu melihat dengan jarak yang cukup jauh, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut menyebabkan kemampuan penglihatan menjadi kurang baik pada malam hari. Tetapi komodo mampu membedakan warna namun kurang mampu dalam membedakan objek yang tidak bergerak. Hal ini menyebabkan biawak air dan komodo lebih aktif pada siang hari dalam melakukan aktivitasnya seperti menangkap dan memburu mangsanya (Karunarathna et al. 2008).

Menurut Underwood (1970), orbita mata pada biawak air dikelilingi oleh empat tulang, yaitu os supraorbitale, os lacrimale, os jugale dan os postorbitale.

Os supraorbitale berukuran relatif besar dan sangat berkembang, sehingga diduga kelopak mata atas kurang berkembang. Selain itu, os lacrimale berukuran kecil dan menyatu dengan ujung dorsal os jugale. Kondisi ini diduga membuat biawak air tidak dapat menggerakkan kelopak mata atas saat mengedipkan matanya. Sedangkan kelopak mata bawah pada biawak air lebih berkembang dan dapat bergerak, seperti pada buaya berkembang dengan baik dan cukup sempurna untuk menutup mata, tetapi tidak ditemukan bulu mata (Gauthier 1988).

Pada regio nasalis terdapat cavum nasii (rongga hidung) yang memanjang dari apex nasi hingga anterior os frontale. Rongga ini dibatasi oleh tiga tulang, yaitu os nasale dan os turbinatum (os choncae) di bagian dorsal, os maxilla di bagian lateral dan os incisivum di bagian ventral. Os turbinatum pada hewan ini berukuran relatif besar yang berperan sebagai penghantar rangsang ke rongga hidung dari dinding lateral. Tulang ini khas ditemukan pada genus Varanus dan sangat berkembang pada biawak air (Surahya 1989).

Lubang hidung hewan ini berbentuk oval dan lebih dekat ke moncong dibandingkan jaraknya ke mata (Rooij 1915). Lubang hidung biawak air merupakan alat penciuman yang kurang baik karena tidak memiliki sekat rongga hidung, sehingga hewan ini menggunakan lidahnya yang berukuran panjang dan bercabang dua (Zug 1993) untuk mendeteksi bau (Schwenk 1995). Pada palatum durum ditemukan canalis interincisivum yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung. Secara fungsional, saluran ini dikaitkan dengan kemampuan penciuman yang tajam karena saluran tersebut berhubungan dengan

14

Regio oralis pada biawak air sangat berkembang dan mempunyai fungsi penting untuk mendapatkan makanan dan sebagai alat pertahanan dari serangan musuh. Gigi biawak air termasuk tipe pleurodont yaitu gigi yang tumbuh menempel di samping rahang dengan masing-masing mempunyai satu gigi pengganti, sedangkan pada komodo, setiap gigi marginal mempunyai banyak gigi pengganti dengan tipe pleurodont (Kardong 2006). Bentuk gigi hewan ini seperti kait yang melengkung ke arah kaudal dan relatif lebih runcing dan tajam pada sisi kaudal, untuk menerkam mangsanya dengan kuat hingga mencabik mangsanya sampai mati.

Os mandibula pada biawak air berukuran relatif besar dan cenderung lurus tanpa adanya bagian yang membentuk sudut, sehingga os mandibula tampak memanjang. Os mandibula adalah tulang yang membentuk rahang bawah dan merupakan tulang terbesar yang membentuk pars splanchnocranii (Getty 1975).

Pada biawak air, os mandibula dibentuk oleh beberapa tulang, yaitu

os prearticulare, os articulare, os dentale, os spleniale, os angulare dan

os surangulare. Os prearticulare pada hewan ini mempunyai sebuah penjuluran berupa tonjolan kecil ke arah medial yang disebut dengan processus medialis atau

processus prearticulare. Pada os dentale terdapat sebuah lubang yang cukup besar yaitu foramen mentale tempat membersitnya saraf yang menginervasi daerah bibir bawah dan dagu disertai dengan lubang-lubang kecil yang tersusun sejajar sampai sepertiga posterior os dentale (Surahya 1989).

Jadi, struktur skelet kepala biawak air mempunyai hubungan antar tulang yang sangat erat dan kompak sehingga pembukaan mulut terbatas. Hal ini membuat biawak air tidak dapat membuka mulutnya dengan lebar. Selain itu, biawak air mempunyai rahang yang sangat kuat yang mendukung aktivitas makan, menerkam mangsam dan perlawanan terhadap musuhnya untuk pertahanan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Struktur skelet kepala biawak air mempunyai karakteristik antara lain memiliki hubungan antar tulang yang sangat erat dan pada beberapa tulang seperti

os lacrimale, os temporale, dan os postorbitale saling tumbuh melekat dengan tulang-tulang disekitarnya. Biawak air mempunyai gigi marginal tipe pleurodont

dengan satu gigi pengganti pada setiap gigi marginal. Pars splanchnocranii

tumbuh subur dan berbentuk memanjang, serta ditemukan adanya

os supraorbitale. Pada pars neurocranii terdapat columella cranii dan

os squadratum yang berkembang dengan baik. Canalis interincisivum terdapat pada palatum durum yang menghubungkan ruang mulut dengan ruang hidung. Secara fungsional saluran ini berkaitan dengan sistem penciuman yang tajam

15 Saran

Penelitian lanjutan mengenai struktur anatomi fungsional pada biawak air perlu dilakukan terutama pada bagian tulang kepala dan struktur otot. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai anatomi fungsional biawak air. Monitor (Varanus komodoensis). Herpetology Journal. 14, 99107.

Colville T, JM Bassert. 2002. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. Missouri (US): Mosby and Affiliate of Elsivier.

Deblase AF, Martin RE. 1974. A Manual of Mammalogy with Keys to Families of the World. USA: WBC.

De Lisle FH. 1996. The Natural History of Monitor Lizards. Malabar Florida (US): Krieger Publishing Company.

De Lisle FH. 2007. Observations on Varanus Salvator in north Sulawesi. Biawak. 1(2):59-56.

Duellman WE, Trueb L. 1986. Biology of Amphibans. New York (US): McGraw-Hill Book Co. Lepidosauromorpha. In Phylogenetic Relationships of the Lizard Families. Essay Commemorating Charles L. Camp. R. Estes and G. Pregill (Eds.). Pp. 15–98. Stanford, CA: Stanford University Pr.

Getty R. 1975. Sisson and Grossman’s The Anatomy of the Domestic Animals. Fifth Edition. Philadelphia (US): WB Saunders.

Kardong KV. 2006. Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fourth Edition. McGraw Hill, Boston, MA.

Karunarathna S, Amarasinghe T, Ekanayake KB. 2008. Observed predation on a sucker mouth catfish (Hypostomus plecostomus) by a water monitor (Varanus salvator) in Bellanwila-Attidiya Sanctuary. Biawak. 2(1):37-39. Kent GC. 1973. Comperative Anatomy of the Vertebrae, The CV. Mosby

Company Toppan Company Limited. Tokyo (JP): 106-186.

Koch A, Acciaioli G. 2007. The monitor twins: abugins and makassarese tradition from Sulawesi Indonesia. Journal of Varanid Biology and Husbandry 1(2): 77-82.

16

Parker TJ. 1967. A Textbook of Zoology. Eighth Edition. New York (US): Macmillan & Co. LTD.

Rooij NDe. 1915. The Reptiles of The Indo-Australia Archipelago (SeriLacertilia, Chelonia, Emydosauria). Leiden: E. J. Brill Ltd.

Ross CA, Garnett S. 1989. Crocodiles and Alligators. Kyodo Shing Loong Printing Industries Pty Ltd, Singapore pp16 : 21-76.

Schwenk K. 1995. Of tongues and noses: Chemoreception in lizards and snakes. Trends in Ecology and Evolution 10: 7–12.

Shine R, Harlow PS, Keogh JS, dan Boeadi. 1996. Commercial Harvesting of giant lizards: the biology of water monitors Varanus salvator in southern Sumatra. Biology Conservation. 77: 125-134.

Surahya S. 1989. Komodo Studi Anatomi dan Kependudukannya dalam Sistematika Hewan. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Pr.

Tortora GJ, Derrickson B. 2009. Principle of Anatomy and Physiology. Twelfth Edition. USA: Jhon Willey & Son.

Underwood G. 1970. The eye. In Biology of the Reptilia. Volume 2. Morphology B. C. Gans and T. S. Parsons (Eds.). Pp. 1–97. London (GB): Academic Pr. Warwick R, Williams PL. 1973. Gray’s Anatomy. Thirthy five Edition.

Philadelphia (US): WB Saunders.

17