i

KARYA TULIS ILMIAH

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU

MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh

ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

i

KARYA TULIS ILMIAH

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU

MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh

ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ii

HALAMAN PENGESAHAN KTI

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN MEKANISME KOPING PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RS PKU

MUHAMMADIYAH II YOGYAKARTA

Disusun oleh:

ELVIRA MARIDHA A. BOMBAY 20120320114

Telah disetujui dan diseminarkan pada tanggal 22 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB

NIK : 173185

Dosen Penguji

Shanti Wardaningsih, M.Kep., Ns., Sp.,Jiwa., Ph.D

NIK : 173058

Mengetahui

Kaprodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

iii

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvira Maridha A. Bombay

NIM : 20120320114

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis ini

merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalm bentuk apapun kepada

perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang

diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Karya Tulis Ilmiah ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Karya Tulis Ilmiah ini

hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Engkau Yang Maha Segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Untuk kedua orang tua, Ayah (Asjan S. Bombay) dan Ibu (Nurlaila Hi. Husen) yang sangat luar biasa, terima kasih penulis ucapkan untuk doanya yang tidak pernah henti kepada penulis, untuk segala bentuk kasih sayang, perhatian dan nasehat serta dukungan yang luar biasa untuk penulis. Hasil dari perjuangan ini kupersembahkan untuk kalian,walaupun tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan kalian. semoga ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk melangkah kedepannya dan membuat ayah dan ibu lebih bangga lagi.

Untuk kakek Salim Bombay (Alm) dan paman Kadafi S. Bombay (Alm), hasil ini untuk kalian. Semoga kalian bangga dan tenang di alam sana.

Untuk nenek tercinta Bida Abu, terima kasih yang luar biasa. Terima kasih selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan pengorbanan kepada penulis.

Untuk adikku satu-satunya Wahyu Sah Budi A. Bombay, terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi adik yang pengertian dan sabar. Ayo kita berdua berjuang untuk orang tua dan keluarga kita.

Untuk Yati Bombay, Mama Ain, Andi Bombay, Mama Jija, Papa Dula, Hilda Bombay, Ikhy Bombay, Rifda Bombay, Ririn Bombay, Fandi Bombay, Fadli Bombay, Kausar Hi Husen dan seluruh keluarga Hi Husen yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa.

Untuk Deva Prayunika, Tiffani Aprilia, Nadia Imara Fasa, Ina Fadillah, Sitti Nursanti, Adelia Pramudita Monanda terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk doa, semangat, bantuan dan perhatiannya untuk penulis. Semoga kita terus sukses ke depannya.

Untuk teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan (Indah, Asri, Atsna, Novia, Suci). Terima kasih untuk semangat, motivasi dan doanya. Selamat dan semangat berjuang sahabat.

Untuk Nurrahmi Umanailo, Eka Wulandari, Dewi Makhrantika Madiong, Megawati Abd Rachman, Yuli Jois, Nuryati Saleh, Pipit Pellu, Farrah HSN, Rukmah Khairiah, Asmalina Rahayu yang tidak hentinya memberikan semangat,motivasi dan dukungan. Terima kasih sudah menjadi teman dan saudara yang luar biasa selama ini.

Untuk personil Palahega Logistik ( bunda Mhia Joram, ibu Nani Dero, Onaa, Rasdiyana Usman, Mami Imha, ante Vhylot, Miggo). Terima kasih selalu ada untuk penulis, terima kasih untuk canda tawanya.

v

MOTTO

“Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Shalat”

(Qs. Al-Baqarah: 153)

“Ilm (Pengetahuan) Tanpa „Aql (Kecerdasan) Adalah Seperti Memiliki Sepatu Tanpa Kaki”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan Bersedih, Allah Bersama Kita” (La Tahzan)

“Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Hubungan Tingkat Depresi dengan Mekanisme Koping Pasien Gagal Ginjal Kronik Yng Menjalani Hemodialisis di

RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana Keperawatan di Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain:

1. Bapak Asjan Bombay dan Ibu Nurlaila Hi. Husen selaku orang tua yang telah mendukung

dengan semua perhatian, nasihat, motivasi dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.

2. dr. H. Ardi Pramono, Sp.An.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran danIlmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Sri Sumaryani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Mat.,HNC., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. (Almarhumah) Yuni Permatasari Istanti, Ns., M.Kep., Sp.KMB., CWCS.,HNC selaku

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis di setengah

perjalanan pertama untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp.Kep.MB selaku pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu dan membimbing penulis di setengah perjalan terakhir untuk

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Shanti Wardaningsih, Ns., M. Kep., Sp. Jiwa., Ph.D selaku dosen penguji yang telah

memberikan saran perbaikan demi kemajuan peneliti.

7. Direktur Pendidikan dan Penelitian RS PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang telah

memberi izin dalam melakukan penelitian ini.

8. Seluruh staf perawat dan pasien hemodialisis di unit hemodialisis RS PKU Muhammadiyah

vii

9. Seluruh keluarga besar Bombay dan Hi. Husen, terima kasih telah memberikan semangat

dan dukungan.

10. Mhia Joram, Nani Dero, Onaa, Rasdiyana Usman, Irmawati, Vhylat Mansur,

Miggo yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, yang

selalu menghadirkan tawa disetiap saat.

13. Seluruh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan angkatan 2012.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan

karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun untuk dikemudian hari.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada

umumnya, semoga kita semua selalu dalam karunia Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

viii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

B.Populasi dan Sampel Penelitian ... 33

1. Populasi ... 33

2. Sampel ... 33

C.Lokasi dan Waktu Penelitian ... 34

D.Kriteria Inklusi dan Ekslusi ... 34

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ... 34

1. Variabel Penelitian ... 34

2. Definisi Operasional ... 35

F. Instrumen Penelitian ... 36

G.Cara Pengumpulan Data ... 37

ix

I. Pengolahan Data ... 39

J. Analisis Data ... 40

K.Etika Penelitian ... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A.Gambaran Lokasi Penelitian ... 42

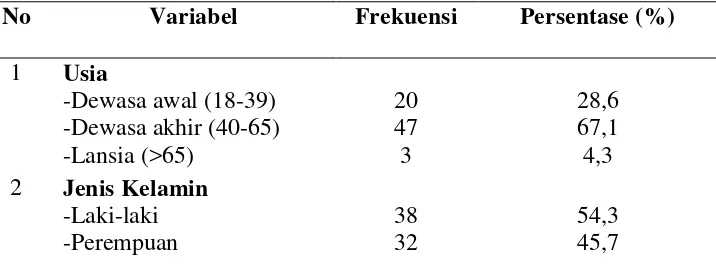

B.Hasil Penelitian ... 43

1. Analisis Univariat ... 43

2. Analisis Bivariat ... 48

C. Pembahasan ... 49

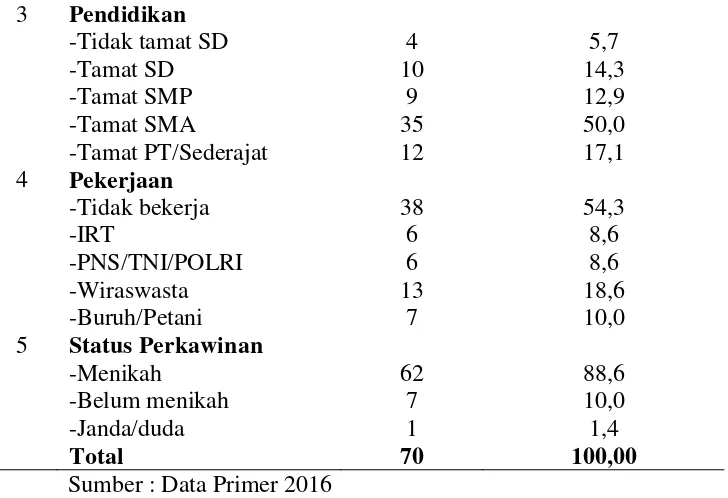

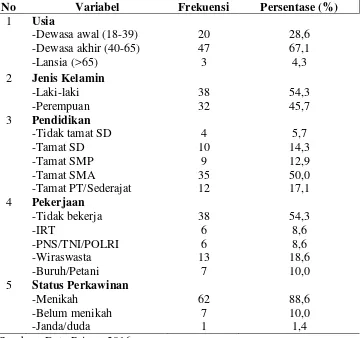

1. Karakteristik Responden ... 49

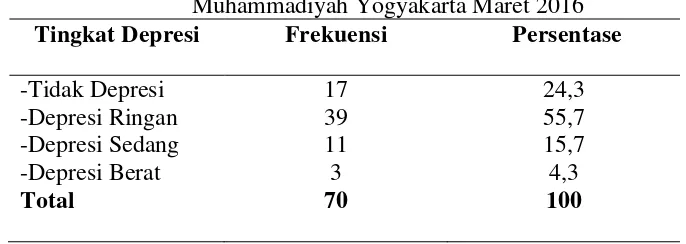

2. Tingkat Depresi Responden ... 55

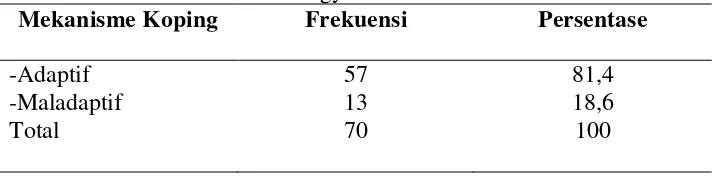

3. Mekanisme Koping Responden ... 58

4. Hubungan Tingkat Depresi dengan Mekanisme Koping Pasien Gagal Ginjal Kronik di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta ... 61

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian ... 64

BAB V PENUTUP A.Kesimpulan ... 64

B.Saran ... 65

DAFTAR PUSTAKA ... 66

x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kisi-kisi Kuesioner Mekanisme Koping ... 29

Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 35

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden ... 44

Tabel 4.2 Karakteristik Tingkat Depresi Responden ... 45

Tabel 4.3 Karakteristik Mekanisme Koping Responden ... 55

Tabel 4.4 Crosstab Karakteristik Responden dengan Tingkat Depresi dan Mekanisme Koping ... 46

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Responden Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden Lampiran 3. Data Demografi Responden Penelitian Lampiran 4. Kuesioner Tingkat Depresi

Lampiran 5. Kuesioner Mekanisme Koping Lampiran 6. Surat Izin Survey Pendahuluan Lampiran 7. Surat Izin Penelitian

xiii

Elvira Maridha A. Bombay (2016) : Hubungan Tingkat Depresi Dengan Mekanisme Koping Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah Unit II Yogyakarta.

Pembimbing : Resti Yulianti Sutrisno, M. Kep., Ns., Sp.Kep.MB.

INTISARI

Latar Belakang : Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti perilaku penolakan, marah, perasaan takut, dan depresi. Mekanisme koping pasien yang merupakan proses mengembangkan perilaku baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan bahkan stress dalam kehidupan.

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada tanggal 1 Maret – 30 Maret 2016. Populasi penelitian ini adalah pasien hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta. Tekhnik pengambilan sampel dengan total sampling, didapatkan 70 responden. Analisa data yang digunakan adalah spearman untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping.

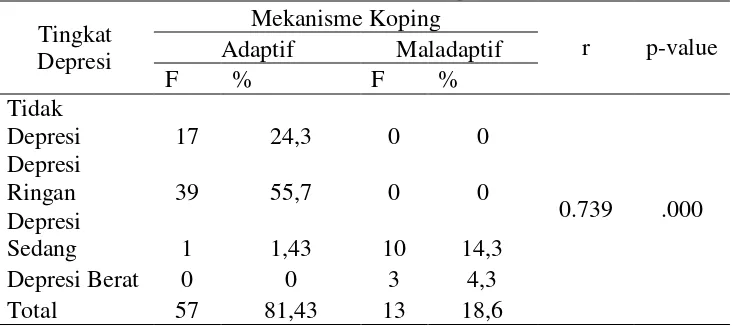

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta, dengan nilai dari spearman = 0,000 atau p<0,01. Hasil crosstabs kekuatan korelasi (r) = 0.739 yang artinya kekuatan korelasi antara tingkat depresi dan mekanisme koping adalah kuat.

Kesimpulan : Terdapat hubungan antar tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.

xiv

Elvira Maridha A. Bombay (2016):The Correlation Level of Depression with Mechanism Coping Chronic Kidney Disease Patients Who Undergoing Hemodialysis in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta

Advisor: Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB ABSTRACK

Background: Renal failure classified as a chronic disease that requires treatment and outpatient care in the long term. The condition is of course cause behavioral changes such as denial, anger, fear and depression. Patients coping mechanism which is the process of developing a new behavior that aims to cultivate the power of the individual, reducing the impact of stress and even anxiety in life.

Objective: This study aims to determine the correlation between depression and coping mechanisms of patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.

Methods: This study is a non-experimental studies with correlative descriptive design with cross sectional study conducted on March 1 - March 30, 2016. The study population was hemodialysis patients in RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Technique that used with total sampling, obtained 70 respondents. Data Analysis used was spearman to know the correlation between depression and coping mechanism.

Results : Research result show that there is a relationship with the depressed levels in hemodialysis patients coping mechanism RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II, with a value of Spearman 0.000 or P <0.01. Results crosstabs strength of the correlation (r) 0739, which means the strength of the correlation between the level of depression and coping mechanisms are strong.

Conclusion : There is a relationship between the level of depression and coping mechanisms in patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.

i

Elvira Maridha A. Bombay (2016) : Hubungan Tingkat Depresi Dengan Mekanisme Koping Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah Unit II Yogyakarta.

Pembimbing : Resti Yulianti Sutrisno, M. Kep., Ns., Sp.Kep.MB.

INTISARI

Latar Belakang : Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti perilaku penolakan, marah, perasaan takut, dan depresi. Mekanisme koping pasien yang merupakan proses mengembangkan perilaku baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan bahkan stress dalam kehidupan.

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan rancangan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada tanggal 1 Maret – 30 Maret 2016. Populasi penelitian ini adalah pasien hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta. Tekhnik pengambilan sampel dengan total sampling, didapatkan 70 responden. Analisa data yang digunakan adalah spearman untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta, dengan nilai dari spearman = 0,000 atau p<0,01. Hasil crosstabs kekuatan korelasi (r) = 0.739 yang artinya kekuatan korelasi antara tingkat depresi dan mekanisme koping adalah kuat.

Kesimpulan : Terdapat hubungan antar tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta.

ii

Elvira Maridha A. Bombay (2016):The Correlation Level of Depression with Mechanism Coping Chronic Kidney Disease Patients Who Undergoing Hemodialysis in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta

Advisor: Resti Yulianti Sutrisno, M.Kep., Ns., Sp. Kep.MB ABSTRACK

Background: Renal failure classified as a chronic disease that requires treatment and outpatient care in the long term. The condition is of course cause behavioral changes such as denial, anger, fear and depression. Patients coping mechanism which is the process of developing a new behavior that aims to cultivate the power of the individual, reducing the impact of stress and even anxiety in life.

Objective: This study aims to determine the correlation between depression and coping mechanisms of patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.

Methods: This study is a non-experimental studies with correlative descriptive design with cross sectional study conducted on March 1 - March 30, 2016. The study population was hemodialysis patients in RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Technique that used with total sampling, obtained 70 respondents. Data Analysis used was spearman to know the correlation between depression and coping mechanism.

Results : Research result show that there is a relationship with the depressed levels in hemodialysis patients coping mechanism RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II, with a value of Spearman 0.000 or P <0.01. Results crosstabs strength of the correlation (r) 0739, which means the strength of the correlation between the level of depression and coping mechanisms are strong.

Conclusion : There is a relationship between the level of depression and coping mechanisms in patients with chronic renal failure who undergoing hemodialysis at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta II.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Ginjal memiliki peranan yang sangat vital sebagai organ tubuh manusia terutama

dalam sistem urinaria. Ginjal manusia berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan

dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, dan mengatur keseimbangan

asam-basa darah, serta sekresi bahan buangan dan kelebihan garam (Potter & Perry, 2006). Gagal

ginjal dinyatakan terjadi jika fungsi kedua ginjal terganggu sampai pada titik ketika ginjal

tidak mampu menjalani fungsi regulatorik dan ekskretorik untuk mempertahankan

keseimbangan (Nabilla, Esrom, Ferdinand, 2013).

Data dari National Kidney and Urologic Disease Information Clearinghouse (NKUDIC) (2012) pada akhir tahun 2009, prevalensi penderita penyakit ginjal stadium

akhir di Amerika Serikat yaitu 1.738 penderita persatu juta penduduk dan 370.274

diantaranya menjalani hemodialisis. Populasi di Malaysia dengan 18 juta orang,

diperkirakan terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal pertahunnya. Tahun 2010 mengalami

peningkatan yang tinggi yaitu lebih dari dua juta orang yang menderita penyakit ginjal

kronik (Rustina, 2012). Insiden ini di negara berkembang lainnya, diperkirakan sekitar

40-60 kasus perjuta penduduk pertahun (Sudoyo, 2006).

Prevalensi penderita penyakit ginjal kronik berdasarkan Indonesia Renal Registry pada tahun 2008 yaitu sekitar 200-250 per satu jutapenduduk dan yang menjalani

hemodialisis mencapai 2.260 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Klien

yang menggunakan pelayanan khusus pada tahun 2005 sebanyak 11.219 dan pada tahun

hemodialisis sebanyak 17.815 pasien (Depkes RI, 2008). Data Depkes Provinsi D.I.

Yogyakarta menyebut bahwa sepanjang tahun 2009 terdapat 461 kasus baru penyakit gagal

ginjal kronik yang terbagi atas kota Yogyakarta 175 kasus, Kabupaten Bantul 73 kasus,

Kabupaten Kulon Progo 45 kasus dan Kabupaten Sleman 168 kasus, serta pasien yang

meninggal di kota Jogja 19 orang, Bantul 8 orang, Kulon progo 45 orang, Sleman 23 orang

(Mayangsari, 2013). Menurut data PT Askes, ada sekitar 14,3 juta orang penderita gagal

ginjal tahap akhir saat ini menjalani pengobatan yaitu dengan prevalensi 433 juta perjumlah

penduduk. Jumlah ini akan meningkat hingga melebihi 200 juta pada tahun 2025 (Febrian,

2009).

Gagal ginjal tergolong penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dan rawat jalan

dalam jangka waktu yang lama. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan perubahan seperti

perilaku penolakan, marah, perasaan takut, rasa tidak berdaya, putus asa, cemas bahkan

bunuh diri (Chanafie, 2010). Depresi merupakan masalah psikologis yang paling sering

dihadapi oleh pasien penyakit ginjal kronik dan yang menjalani hemodialisis. Depresi

merupakan penyakit yang melibatkan tubuh, suasana hati, dan pikiran (Shanty, 2011).

Depresi yang paling sering muncul pada pasien-pasien dialisis adalah anhedonia, perasaan

sedih, tidak berguna, merasa bersalah, putus asa, gangguan tidur, diikuti dengan nafsu

makan menurun, dan libido menurun, dalam jurnal Suryaningsih, Esrom, Ferdinand (2010).

Berdasarkan penelitian Nabila, dkk (2013) pasien yang paling banyak mengalami depresi

adalah laki-laki dan yang baru pertama kali menjalani hemodialisis. Saat seseorang berada

dalam situasi yang terancam, maka respon koping perlu segera dibentuk. Mekanisme koping

yang dapat diterapkan oleh individu yaitu mekanisme koping adaptif dan maladaptif

Mekanisme koping pasien merupakan proses yang aktif di mana menggunakan

sumber-sumber dari dalam pribadi pasien dan mengembangkan perilaku baru yang

bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan dalam individu, mengurangi dampak kecemasan

bahkan stress dalam kehidupan (Yemi ma, Esrom, Ferdinand, 2013). Terdapat berbagai cara

yang dilakukan pasien dalam menghadapi masalah tersebut baik secara adaptif seperti

bicara dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, tekhnik relaksasi dan olahraga,

atau menggunakan cara yang maladaptif seperti minum alkohol, reaksi lambat atau

berlebihan, menghindari, mencederai atau lain sebagainya (Azizah, 2011). Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Yemi ma, dkk(2013) tentang mekanisme koping didapat

45,8% responden melakukan koping adaptif dan 54,2% responden melakukan koping

maladaptif.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’rij ayat 19-21 tentang tabiat

manusia yang suka sedih dan berkeluh-kesah, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat

keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia

mendapat kebaikan ia amat kikir". (QS. Al- Ma'arij: 19-21). Berdasarkan ayat tersebut dapat

disimpulkan bahwa manusia sering mengeluh jika ditimpa musibah dan apabila diberikan

kesenangan manusia sering kufur nikmat.

Hasil studi pendahuluan yang di lakukan peneliti di RS PKU Muhammadiyah II

didapatkan data pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis rutin di RS PKU

Muhammadiyah II tahun 2015 sebanyak 125 orang dan dari 10 responden didapatkan hasil

5 orang mengalami depresi dan 5 orang tidak mengalami depresi dan dari 10 orang tersebut

yang menggunakan mekanisme koping berfokus pada masalah (adaptif) 6 orang sedangkan

Berdasarkan latar belakang mengenai tingkat depresi pada pasien hemodialisa dan

dampaknya terhadap mekanisme koping maka peneliti tertarik melakukan penelitian

mengenai hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal

kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah

ada hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal

kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta tahun

2016.

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping

pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik berupa usia, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan pada pasien gagal ginjal kronik yang

menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II Yogyakarta tahun 2016.

b. Untuk mengetahui tingkat depresi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani

c. Untuk mengetahui jenis mekanisme koping adaptif dan maladaptif pada pasien gagal

ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II

Yogyakarta tahun 2016.

d. Menganalisa hubungan antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien

gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah II

Yogyakarta tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan

antara tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien gagal ginjal kronik yang

menjalani hemodialisa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Tenaga Keperawatan

Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk membantu dalam melakukan

tindakan keperawatan pada pasien depresi dengan penyakit gagal ginjal yang

menjalani hemodialisis.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian tentang masalah penyakit

gagal ginjal kronik.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagaimana kejadian depresi

pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis.

E. Keaslian Penelitian

1. Nabilla Lukman, Esrom Kanine, Ferdinand Wowiling(2013), meneliti Hubungan

Tindakan Hemodialisa dengan Tingkat Depresi Klien Penyakit Ginjal Kronik di RSUP

Prof Dr Kandou Manado. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan

analitik dengan menggunakan desain Cross-Sectional. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan tindakan hemodialisa dengan tingkat depresi klien penyakit ginjal kronik

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, dan dilihat dari distribusi pekerjaan,

sebagian besar bekerja. Penelitian ini membuktikan responden yang paling banyak

mengalami depresi adalah responden yang baru pertama kali menjalani tindakan

hemodialisa. Persamaan penelitian Nabilla, dkk dengan penelitian yang diteliti adalah

rancangan penelitian Cross-Sectional dengan metode pendekatan deskriptif dan analitik.

Perbedaan penelitian Nabilla dkk dengan penelitian yang diteliti adalah variabel terikat

(mekanisme koping), metode penelitian (purposive sampling), lokasi penelitian, waktu

2. Yemima G.V Wurara, Esrom Kanine, Ferdinand Wowiling (2013), meneliti Mekanisme

Koping pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis di

Rumah Sakit Prof.Dr.R.D Kandou Manado. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang

menggunakan koping adaptif 27 orang (45,5%), sedangkan yang menggunakan koping

maladaptif 32 orang (54,2%). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasien

penyakit ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis lebih banyak menggunakan

mekanisme koping maladaptif. Persamaan penelitian Yemi ma, dkk dengan penelitian

yang diteliti adalah jenis penelitian (deskriptif). Perbedaan penelitian Yemi ma, dkk

dengan penelitian yang diteliti adalah variabel bebas (mekanisme koping), metode

penelitian (aksidental sampling), lokasi penelitian, waktu penelitian dan subjek

penelitian.

3. Ni Ketut Romani, Sri Hendarsih, Fajarina Lathu Asmarani (2012), meneliti Hubungan

Mekanisme Koping Individu Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Gagal Ginjal

Kronik di Unit Hemodialisis RSUP Dr, Soeradji Tirtonegoro Klaten. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif analitik dengan studi korelasi serta dengan rancangan Cross-Sectional. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara mekanisme koping individu dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronis di Unit Hemodialisis

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Persamaan penelitian Ni Ketut Romani, dkk

dengan penelitian yang diteliti adalah metode penelitian (deskriptif dan analitik), dan

rancangan penelitian (Cross-Sectional). Perbedaan penelitian Ni Ketut Romani, dkk

pengambilan sampel (Accidental sampling) lokasi penelitian, waktu penelitian dan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori

1. Penyakit Gagal Ginjal Kronik

a. Definisi Gagal Ginjal Kronik (GGK)

Gagal ginjal kronik atau penyakit renal tahap akhir adalah

merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan ireversibel

dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme,

keseimbangan cairan dan elektrolit menyebabkan uremia (retensi urea

dan sampah nitrogen lain dalam darah) (Sudoyo, 2007). Gagal ginjal

kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang

beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan

pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal

adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi

ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi

pengganti ginjal yang tetap, berupa dialysis atau transplantasi ginjal

(Sudoyo, 2006).

Gagal ginjal kronik adalah ketidakmampuan ginjal untuk

mempertahankan keseimbangan dan integritas tubuh yang muncul

secara bertahap sebelum terjun ke fase penurunan faal ginjal terhadap

akhir atau dapat diartikan pula sebagai semua faal ginjal secara

bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan

menyebutkan bahwa gagal ginjal kronik adalah suatu proses

patofisiologis dengan penyebab yang beragam, sehingga ginjal

mengalami penurunan fungsi secara progresif dan pada umumnya

berakhir dengan gagal ginjal.

b.Etiologi Gagal Ginjal Kronik

Menurut Suwitra (2006) etiologi penyakit ginjal kronik sangat

bervariasi antara lain sebagai berikut :

1) Glomerulonefritis, di perkirakan sekitar 25% menjadi penyebab

utama gagal ginjal kronik (Suwitra, 2006). Glomerulonefritis

merupakan proses inflamasi pada glomeruli dan dapat merusak

ginjal secara perlahan. Gagal ginjal kronik bisa terjadi

kemungkinan disebabkan oleh terapi glomerulonefritis yang agresif

(Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam, edisi 13).

2) Diabetes Melitus, merupakan salah satu penyakit yang

menghambat penggunaan glukosa oleh tubuh, bila di tahan dalam

darah dan tidak diuraikan, glukosa dapat bertindak sebagai racun

sehingga akan merusak nefron dan menyebabkan gagal ginjal

(Brunner & Suddarth, 2007).

3) Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama gagal ginjal

kronik yang di perkirakan sekitar 20% (Suwitra, 2006). Penyakit

hipertensi dapat menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah

dimana awal mulanya terjadi kerusakan vaskuler pembuluh darah,

pembuluh darah vasokontriksi, maka akan terjadi gangguan

sirkulasi pada ginjal (Muttaqin, 2009). Menurut Alam dan

Hadibroto (2007) menjelaskan bahwa ginjal bergantung dari

sirkulasi darah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembersih

darah dari sampah tubuh. Apabila terjadi gangguan sirkulasi darah

maka akan terjadi hipertensi kronik yang berdampak pada

kerusakan ginjal dan fungsinya akan menurun.

c. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik

Pembagian stadium gagal ginjal kronik menurut Smeltzer dan

Bare (2006) adalah :

1. Stadium I, stadium I ini disebut dengan penurunan cadangan ginjal,

tahap inilah yang paling ringan dimana faal ginjal masih baik.

Selama tahap ini kreatinin serum dan kadar BUN (Blood Urea

Nitrogen) dalam batas normal dan penderita asimtomatik, laju filtrasi glomerolus/glomeruler Filtration rate (GFR) < 50 % dari normal,

bersihan kreatinin 32,5-130 ml/menit ( Cut Hasna, 2010).

2. Stadium II, Stadium II ini disebut dengan insufiensi ginjal, pada

tahap ini lebih dari 75 % jaringan yang berfungsi telah rusak, GFR

besarnya 25 % dari normal, kadar BUN baru mulai meningkat diatas

batas normal (Chaidar, 2011)

3. Stadium III, Stadium ini disebut gagal ginjal tahap akhir atau uremia,

timbul karena 90% dari massa nefron telah hancur atau sekitar

dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-10 ml/menit atau kurang.

Sampai stadium akhir gagal ginjal, penderita mulai merasakan gejala

yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan

homeostatis caiaran dan elektrolit dalam tubuh. Penderita biasanya

menjadi oliguri (pengeluaran kemih) kurang dari 500/hari karena

kegagalan glomerulus meskipun proses penyakit mula-mula

menyerang tubulus ginjal, kompleks perubahan biokimia dan gejala

gejala yang dinamakan sindrom uremik mempengaruhi setiap sistem

dalam tubuh, dengan pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal

atau dialysis (Melti, Arthur, Firginia, 2014).

d.Patofisiologi Gagal Ginjal Kronik

Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung

pada penyakit yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan

selanjutnya proses yang terjadi kurang lebih sama. Fungsi renal

menurun, produk akhir metabolisme protein (yang normalnya

diekskresikan ke dalam urin) tertimbun dalam darah (Brunner &

Suddart, 2007).

Stadium yang paling dini penyakit ginjal kronik terjadi

kehilangan daya cadang ginjal (renal reserve), pada keadaan mana

basal LFG masih normal atau malah meningkat. Kemudian secara

perlahan tapi pasti akanterjadi penurunan fungsi nefron yang progresif,

yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kreatinin serum.

keluhan (asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan

kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 30%, mulai terjadi keluhan

pada pasien seperti nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan kurang

dan penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien

memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti anemia,

peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium,

pruritus, mual, muntah dan lain sebagainya.

Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran kemih,

infeksi saluran napas, maupun infeksi saluran cerna. Ketika LFG

dibawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan

pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement

therapy) antara lain dialisis atau transplantasi ginjal. Keadaan ini pasien dikatakan sampai pada stadium gagal ginjal (Nova Faradilla, 2009).

2. Hemodialisis

a. Pengertian Hemodialisis

Hemodialisis adalah tindakan untuk mengambil zat-zat nitrogen

yang toksik dari dalam darah dan mengeluarkan air yang berlebih

(Smeltzer, 2007). Hemodialisis merupakan suatu proses yang

digunakan pada pasien dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi

dialisis jangka pendek (beberapa hari hingga beberapa minggu) atau

Terapi hemodialisis merupakan suatu tekhnologi tinggi sebagai

terapi pengganti untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun

tertentu dari peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium,

hydrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat lain melalui membrane

semi permeable sebagai pemisah darah dan cairan dialisat sebagai ginjal

buatan di mana terjadi proses difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi

(Setyawan, 2001).

b.Cara Kerja Hemodialisa

Hemodialisa dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang

dilengkapi dengan membran permeabel (ginjal buatan) yang

memindahkan produk-produk limbah yang terakumulasi dari darah ke

mesin dialysis (Potter & Perry, 2006). Darah dimasukkan ke salah satu

ruang, sedangkan ruang yang lain diisi oleh cairan pendialisis, dan

diantara keduanya akan terjadi difusi (Corwin, 2009).

Aliran darah yang penuh dengan toksin dan limbah nitrogen

dialirkan dari tubuh pasien ke dialyzer tempat darah tersebut

dibersihkan dan kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien (Brunner

& Suddart, 2007).

c. Pertimbangan Psikososial

Menurut Brunner & Suddart (2007) ada beberapa pertimbangan

psikososial yang dihadapi oleh pasien gagal ginjal kronik yang

1) Individu dengan hemodialisa jangka panjang sering merasa

khawatir akan kondisi sakitnya yang tidak dapat diramalkan

dalam kehidupannya. Pasien biasanya mengalami masalah

financial, kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, dorongan

seksual yang menghilang serta impotensi, depresi akibat sakit

yang kronis dan ketakutan terhadap kematian.

2) Pasien dengan hemodialisa akan menjalani gaya hidup yang

terencana berhubungan dengam terapi dialysis dan pembatasan

asupan makanan serta cairan sering menghilangkan semangat

hidup pasien dan keluarga.

3) Dialysis yang dilakukan oleh pasien akan menyebabkan

perubahan gaya hidup pada keluarga. Waktu yang diperlukan

untuk terapi dialysis akan mengurangi waktu yang tersedia untuk

melakukan aktivitas sosial dan dapat menciptakan konflik,

frustasi, rasa bersalah serta depresi dalam keluarga. Pasien

hemodialisa akan mengalami perasaan kehilangan karena setiap

aspek kehidupan normalnya yang pernah dimiliki pasien telah

terganggu. Jika perasaan tersebut tidak diungkapkan, mungkin

akan diproyeksikan ke dalam diri sendiri dan menimbulkan

3. Depresi

a. Pengertian Depresi

Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai

dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan

bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan

selera makan, hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam

aktivitas yang biasa dilakukan. Depresi sering kali berhubungan dengan

berbagai masalah psikologis lain, seperti serangan panik,

penyalahgunaan zat, disfungsi seksual dan gangguan kepribadian

(Davison dkk, 2006). Individu yang mengalami depresi pada umumnya

menunjukkan gejala psikis, gejala fisik dan sosial yang khas, seperti

murung, sedih berkepanjangan, sensitive, mudah marah dan

tersinggung, hilang semangat, hilangnya percaya diri, hilangnya

konsentrasi, dan menurunnya daya tahan (Lubis, 2009).

Depresi merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan trias

depresi, yaitu kesedihan berkepanjangan, motivasi menurun, dan

kurang tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Keliat, 2011).

Depresi adalah gangguan mental umum dengan tanda kehilangan minat

atau kesenangan, perasaan bersalah atau rendah diri, tidur terganggu

atau nafsu makan menurun, energi rendah, dan hilang konsentrasi

b.Etiologi Depresi

Etiologi depresi secara pasti belum diketahui, ada beberapa

hipotesis yang berhubungan dengan faktor biologik dan psikososial.

1. Faktor Biologik

a) Biogenik Amin. Biogenik amin ini dilepaskan dalam ruang

sinaps sebagai neurotransmiter. Neurotransmiter yang banyak

berperan pada depresi adalah norepinefrin dan serotonin ( Idrus,

2007).

b) Hormonal, pada depresi ditemukan hiperaktivitas aksis system

limbic hipotalamus-hipofisis-adrenal yang menyebabkan

peningkatan sekresi kortisol. Selain itu juga ditemukan juga

penurunan hormone lain seperti GH, LH, FSH, dan testosterone

( Idrus, 2007 ).

c) Tidur, pada depresi ditemukan peningkatan aktivitas rapid eye movement (REM) pada fase awal memasuki tidur dan penurunan REM pada fase latensi ( Idrus, 2007).

d) Genetik, gangguan ini diturunkan dalam keluarga. Jika salah

seorang dari orang tua mempunyai riwayat depresi maka 27 %

anaknya akan menderita gangguan tersebut. Sedangkan bila

kedua orang tuanya menderita depresi maka kemungkinanya

2. Faktor Psikososial

Peristiwa kehidupan dan stres lingkungan dimana suatu

pengamatan klinik menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian dalam

kehidupan yang penuh ketegangan sering mendahului episode

gangguan mood. Suatu teori menjelaskan bahwa stres yang menyertai episode pertama akan menyebabkan perubahan fungsional

neurotransmitter dan sistem pemberi tanda intra neuronal yang

akhirnya perubahan tersebut menyebabkan seseorang mempunyai

resiko yang tinggi untuk menderita gangguan mood selanjutnya (Sadock & Sadock,2010).

Menurut penelitian Bibring mengatakan depresi sebagai suatu

efek yang dapat melakukan sesuatu terhadap agresi yang diarahkan

kedalam dirinya. Apabila pasien depresi menyadari bahwa mereka

tidak hidup sesuai dengan yang dicita-citakannya akan

mengakibatkan mereka putus asa.

c. Gambaran Klinis Depresi

Penderita depresi dapat ditemukan beberapa tanda dan gejala

umum menurut Diagnostic Manual Statistic IV (DSM-IV): (American Psychiatric Association, 2000) yaitu perubahan fisik dengan tanda penurunan nafsu makan,gangguan tidur, kelelahan atau kurang energy,

agitasi, nyeri, sakit kepala tanpa penyebab fisik. Kedua adalah

perubahan pikiran dengan tanda merasa bingung, lambat berpikir, sulit

mau dikritik, dan adanya pikiran untuk membunuh diri. Ketiga,

perubahan perasaan dengan ciri-ciri penurunan ketertarikan dengan

lawan jenis, merasa sedih, sering menangis tanpa alasan yang jelas,

irritabilitas, mudah marah dan terkadang agresif. Keempat, perubahan

pada kebiasaan sehari-hari dengan tanda menjauhkan diri dari

lingkungan social, penurunan aktivitas, serta menunda pekerjaan

rumah.

Menurut Maslim (2002) dalam PPDGJ-III, tingkatan depresi ada

3 berdasarkan gejala-gejalanya yaitu depresi ringan, gejalanya adalah

kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energy yang menuju

meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas,

konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri

yang kurang, lama gejala tersebut berlangsung sekurang-kurangnya 2

minggu. Depresi sedang, gejalanya adalah gagasan tentang rasa

bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan

pesimistis, lama gejala berlangsung minimum 2 minggu. Depresi berat,

dengan gejala mood depresif, perbuatan yang membahayakan dirinya

sendiri atau bunuh diri, tidur terganggu disertai halusinasi, lama gejala

berlangsung selama 2 minggu.

d.Penatalaksanaan Depresi

Penatalaksanaan depresi menurut Agus dalam Setiawan (2011)

antara lain yaitu terapi keluarga, problem keluarga dapat berperan

terhadap pasien sangat penting. Tujuan dari terapi terhadap keluarga

pasien yang depresi adalah untuk meredakan perasaan frustasi dan

putus asa, merubah dan memperbaiki sikap atau struktur dalam

keluarga yang menghambat proses penyembuhan pasien. Terapi

kognitif-perilaku, bertujuan mengubah pola pikir pasien yang selalu

negative (persepsi diri yang buruk, masa depan yang suram, diri yang

tak berguna lagi) ke arah pola pikir yang netral atau positif. Terapi seni

menurut The American Art Therapy Association dalam Mukhlis (2011),

terapi seni banyak digunakan sebagai sarana menyelesaikan konflik

emosional, meningkatkan kesadarn diri, mengembangkan keterampilan

social, mengontrol perilaku, menyelesaikan permasalahan, mengurangi

kecemasan, meningkatkan harga diri dan berbagai gangguan psikologis

lainnya.

Menurut Case dan Dalley dalam Mukhlis (2011), terapi seni

merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis terapi ekspresif

melibatkan individu dalam aktivitas kreatif dalam bentuk penciptaan

(karya atau produk) seni. Holt dan Kaiser dalam Mukhlis (2011)

mengatakan bahwa melalui aktivitas seni tersebut individu diasumsikan

mendapat media paling aman untuk memfasilitasi komunikasi melalui

eksplorasi pikiran, persepsi, keyakinan, dan pengalaman, khususnya

e. Pengukuran Tingkat Depresi

Gejala depresi diukur menurut tingkatan sesuai dengan gejala

yang termanifestasi. Jika dicurigai terjadi depresi harus dilakukan

pengkajian dengan alat pengkajian yang terstandarisasi dan dapat

dipercaya serta valid dan memang dirancang untuk diujikan kepada

pasien depresi (Azizah, 2011)

Beck Depression Inventory (BDI) merupakan salah satu

instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat

keparahan depresi. BDI dikembangkan untuk menilai jenis dan tingkat

keparahan depresi berdasarkan gejala (Beck dalam Ahn jo et al, 2006).

Instrumen ini terdiri dari 21 item yang memuat tentang kesedihan

pesimisme, perasaan gagal, perasaan tidak puas, perasaan bersalah atau

berdosa, perasaan dihukum, rasa benci pada diri sendiri, mudah

tersinggung,menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mampu

mengambil keputusan, penyimpangan citra tubuh, kelambanan dalam

bekerja, menangis, gangguan tidur, kelelahan, hilangnya nafsu makan,

penurunan berat badan, kecemasan fisik, dan penurunan libido

(Setiawan, 2011).

Skala BDI merupakan skala pengukuran yang mengevaluasi 21

gejala depresi, 15 di antaranya menggambarkan emosi, 4 perubahan

sikap, 6 gejala somatik. Setiap gejala dirangking dalam skala intensitas

4 poin dan nilainya ditambahkan untuk memberi total nilai dari 0-63,

untuk depresi, 0-9 mengindikasikan tidak ada depresi, 10-18 untuk

depresi ringan, 19-29 depresi sedang, dan 30-63 mengindikasikan

adanya depresi berat.

4. Mekanisme Koping

a. Pengertian Mekanisme Koping

Mekanisme koping adalah setiap upaya yang diarahkan pada

penatalaksanaan stres. Termasuk didalamnya upaya penyelesaian

langsung dan mekanisme koping pertahanan yang digunakan untuk

melindungi diri (Stuart, 2007). Mekanisme koping adalah cara yang

dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri

dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam

(Keliat, 1999 dalam Sulistiawati, 2005).

Koping merupakan respon individu terhadap situasi yang

mengancam dirinya baik fisik maupun psikologik. Menurut Nasir &

Muhith (2011), koping adalah proses dimana seseorang mencoba untuk

mengatur perbedaan yang diterima antara keinginan (demands) dan

pendapatan (resources) yang dinilai dalam suatu keadaan yang penuh

tekanan. Lebih lanjut Nasir & Muhith menjelaskan koping merupakan

suatu tindakan mengubah kognitif dan usaha tingkah laku untuk

mengatasi tuntutan internal atau eksternal yang dinilai membebani atau

b.Jenis Mekanisme Koping

Menurut Stuart (2009) mekanisme koping dibagi menjadi 3

bagian antara lain :

1) Problem Focused Coping

Problem Focused Coping merupakan mekanisme koping individu yang melibatkan tugas dan usaha langsung yang digunakan

individu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri.Termasuk dalam

koping ini adalah negosiasi, konfrontasi dan menerima nasihat.

2) Cognitively Focused Coping

Cognitively Focused Coping merupakan mekanisme koping dimana reaksi individu untuk mengontrol masalah dan berusaha

menetralisirnya. Termasuk dalam koping ini adalah perbandingan

positif, pengabaian secara elektif dan mengontrol keinginan.

3) Emotional Focused Coping

Emotional Focused Coping merupakan mekanisme koping dimana pasien berorientasi terhadap tekanan emosional. Contohnya

termasuk penggunaan mekanisme pertahan ego, seperti

penyangkalan, penindasan, atau proyeksi.

Menurut (Kelliat, 1999 dalam Ihdaniyati & Arifah, 2009)

mekanisme koping ada dua macam yaitu mekanisme koping adaptif,

adalah suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan

lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan

seimbang dan aktifitas konstruktif. Mekanisme koping maladaptif,

suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah

akibat adanya stressor atau tekanan yang bersifat negatif, merugikan

dan destruktif serta tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Kategorinya adalah makan berlebihan atau tidak makan, bekerja

berlebihan, menghindar, marah-marah, mudah tersinggung, dan

menyerang. Mekanisme koping yang maladaptif dapat memberikan

dampak yang buruk bagi seseorang seperti isolasi diri, berdampak

pada kesehatan fisik dan bahkan resiko bunuh diri.

c. Sumber Koping

Stuart dan Sundeen (2008) mengemukakan bahwa kemampuan

koping dipengaruhi oleh faktor internal meliputi umur, kepribadian,

intelegensi, pendidikan, nilai, kepercayaan, budaya, emosi, dan

kognitif. Faktor eksternal meliputi support sistem, lingkungan, dan

keadaan finansial penyakit. King dalam Family Focus Publication of National Kidney Foundation (2005) menyatakan bahwa salah satu cara koping yang dapat dilakukan oleh pasien GGK adalah dari segi

kerohanian dengan kegiatan seperti berdoa, meditasi, serta dating ke

tempat beribadah seperti masjid, gereja sesuai dengan kepercayaan

yang diyakini.

Stuart (2009) menyatakan bahwa salah satu sumber koping yaitu

menghadapi situasi stressful. Pendidikan yang tinggi dapat memiliki pengetahuan yang luas dan pemikiran yang lebih realistis dalam

pemecahan masalah yaitu salah satunya tentang kesehatan sehingga

dapat menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit

(Notoatmodjo, 2011).

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Koping

1) Harapan akan self-efficacy, harapan akan self-efficacy berkenaan dengan harapan kita terhadap kemampuan diri dalam mengatasi

tantangan yang kita hadapi, harapan terhadap kemampuan diri

untuk menampilkan tingkah laku terampil, harapan terhadap

kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup yang

positif.

2) Dukungan sosial, individu dengan dukungan sosial tinggi akan

mengalami stress yang rendah ketika mengalami stress, dam

mereka akan mengatasi stress atau melakukan koping lebih baik.

Selain itu dukungan sosial juga menunjukkan kemungkinan untuk

sakit lebih rendah, mempercepat proses penyembuhan ketika sakit

dan untuk mengurangi resiko kematian terhadap penyakit yang

serius. Menurut hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan

sosial juga mempunyai hubungan positif yang dapat

mempengaruhi kesehatan individu dan kesejahteraannya atau dapat

meningkatkan kreativitas individu dalam kemampuan penyesuaian

3) Optimisme, pikiran yang optimis dapat menghadapi suatu masalah

lebih efektif dibanding pikiran yang pesimis berdasarkan cara

individu melihat suatu ancaman. Pikiran yang optimis dapat

membuat keadaan stressful sebagai sesuatu hal yang harus dihadapi

dan diselesaikan, oleh karena itu individu akan memilih

menyelesaikan dan menghadapi masalah yang ada dibandingkan

dengan individu yang mempunyai pikiran pesimis.

4) Jenis kelamin, menurut Yin, Chen & Cheng (2008) bahwa ada

perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam kontrol diri.

Anak laki-laki lebih sering menunjukkan perilaku-perilaku yang

dianggap sulit yaitu gembira berlebihan dan kadang-kadang

melakukan kegiatan fisik yang agresif, menentang, menolak

otoritas. Perempuan diberi penghargaan atas sensitivitas,

kelembutan, dan perasaan kasih, sedangkan laki-laki didorong

untuk menunjukkan emosinya, juga menyembunyikan sisi lembut

mereka dan kebutuhan mereka akan kasih sayang serta kehangatan.

Sebagian anak laki-laki, menganggap kemarahan adalah reaksi

emosional terhadap rasa frustasi yang paling diterima secara luas

(Affandi, 2009).

5) Periode Penyesuaian Psikologik

Hemodialisis akan menjadi gaya hidup bagi pasien dan

keluarganya, waktu yang dihabiskan untuk hemodialisis, berobat

marah, dan depresi. Hal ini dapat menyulitkan pasien, pasangan

dan keluarga untuk mengekspresika perasaan (Daugirdas, 2001

dalam Pratiwi, 2008). Menurut Kubler-Ross dalam Iyus Yosep

(2007) penyesuaian psikologis memiliki beberapa tahap, yaitu :

a) Pengingkaran atau denial, reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau menolak

kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi. Bagi individu atau

keluarga yang mengalami penyakit terminal, akan terus

menerus mencari informasi tambahan.

b) Marah atau anger, fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran

akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan

perasaan meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang

yang ada di lingkungannya, orang-orang tertentu atau ditujukan

pada dirinya sendiri. Reaksi yang ditujukan pada fase ini adalah

agresif, bicara kasar, menolak pengobatan dan menuduh dokter

dan perawat yang tidak kompeten.

c) Tawar-menawar atau bargaining, apabila individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif maka ia

akan maju ke tahap tawar-menawar. Pada tahap ini biasanya

pasien akan mengeluarkan kata-kata seperti “seandainya dulu

saya mau menjaga kesehatan”.

berbicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat

baik dan menurut atau dengan ungkapan yang menyatakan

keputusasaan, perasaan tidak berharga.

e) Penerimaan atau acceptance, fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Pikiran selalu terpusat

kepada objek atau orang hilang akan mulai berkurang.

e. Pengukuran Mekanisme Koping

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui mekanisme

koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal yang menjalani

hemodialisa adalah The ways of coping yang telah dimodifikasi oleh Lita Purnama Sari (2013) yang terdiri dari 20 pertanyaan seperti yang

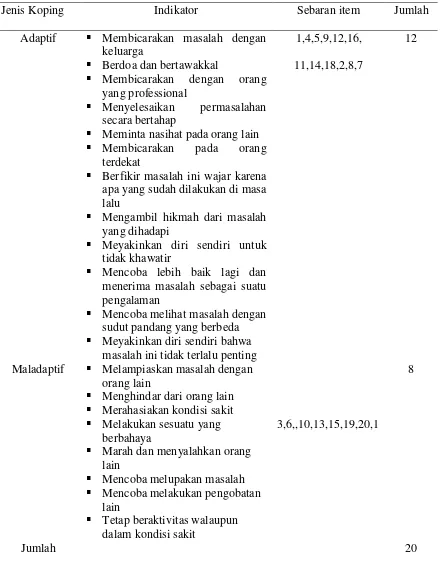

Tabel 2.1 Kisi-kisi pertanyaan tentang mekanisme koping

Jenis Koping Indikator Sebaran item Jumlah

Adaptif Membicarakan masalah dengan keluarga

Berdoa dan bertawakkal

Membicarakan dengan orang yang professional

Menyelesaikan permasalahan secara bertahap

Meminta nasihat pada orang lain Membicarakan pada orang

terdekat

Berfikir masalah ini wajar karena apa yang sudah dilakukan di masa lalu menerima masalah sebagai suatu pengalaman

Mencoba melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda Meyakinkan diri sendiri bahwa

masalah ini tidak terlalu penting

1,4,5,9,12,16,

11,14,18,2,8,7

12

Maladaptif Melampiaskan masalah dengan orang lain

Menghindar dari orang lain Merahasiakan kondisi sakit Melakukan sesuatu yang

berbahaya

Instrumen mekanisme koping ini menggunakan skala Likert

pernyataan bersifat favorabel, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu

(TT),Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor

pernyataan yang bersifat unfavorabel, Sangat Setuju (SS), Setuju (S),

Tidak Tahu (TT),Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Kriteria pemberian skor untuk item favorabel meliputi jawaban

Sangat Setuju (SS) mendapatkan nilai 5, Setuju (S) mendapat nilai 4,

Tidak Tahu (TT) mendapatkan nilai 3, Tidak Setuju (TS) mendapatkan

nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) mendapatkan nilai 1. Kriteria

pemberian skor untuk item unfavorabel meliputi jawaban Sangat Setuju

(SS) mendapatkan nilai 1, Setuju (S) mendapat nilai 2, Tidak Tahu (TT)

mendapatkan nilai 3, Tidak Setuju (TS) mendapatkan nilai 4, Sangat Tidak

Setuju (STS) mendapatkan nilai 5. Skor total dari pernyataan favorabel

adalah 60 sementara skor total dari pernyataan unfavorable adalah 40.

Untuk menentukan responden yang menggunakan mekanisme koping

adaptif atau maladaptif dengan melihat nilai perbandingan skor pernyataan

yang lebih besar yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Nilai perbandingan skor adaptif =

Nilai perbandingan skor maladaptive =

Keterangan :

x : nilai skor pernyataan adaptif

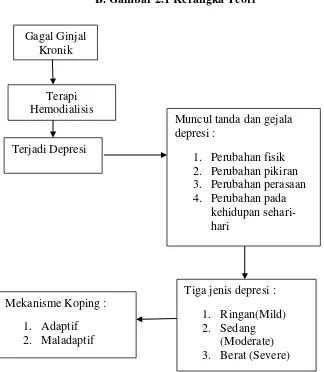

B.Gambar 2.1 Kerangka Teori

Gambar 2.1.Kerangka Teori Penelitian

Sumber Modifikasi Roy (1979) , Health Belief Model, dan Thallis (1995).

Gagal Ginjal Kronik

Terapi Hemodialisis

Terjadi Depresi

Tiga jenis depresi :

1. Ringan(Mild) 2. Sedang

(Moderate) 3. Berat (Severe) Muncul tanda dan gejala depresi :

1. Perubahan fisik 2. Perubahan pikiran 3. Perubahan perasaan 4. Perubahan pada

kehidupan sehari-hari

Mekanisme Koping :

C.Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan :

= Variabel yang diteliti

A.HIPOTESIS

Ha : Terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pada pasien

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta.

Ho :Tidak terdapat hubungan tingkat depresi dengan mekanisme koping pada

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta. Depresi

Ringan

Sedang

Berat

Mekanisme Koping:

Adaptif Maladaptif

Pasien

BAB III

METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah Correlational Penelitian ini bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan, menguraikan dan menganalisa suatu populasi

dengan didasarkan dari hasil kesimpulan atau hasil analisis dari penelitian sampel yang

berasal dari populasi yang sedang diteliti (Machfoedz, 2010). Cross sectional disebut juga studi potong lintang dan juga mencari hubungan sebab akibat. Suatu rancangan penelitian

yang pengukuran atau pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat atau sekali

waktu (Hidayat, 2007).

B. Populasi dan Sampel 1. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pasien yang menjalani terapi

hemodialisis rutin di RS PKU Muhammadiyah II sebanyak 125 orang.

2. Sampel

Tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling dengan total sampling 70 orang karena banyak responden yang masuk dalam kriteria eksklusi.

Tempat penelitian yang digunakan adalah unit hemodialisa RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 1 bulan mulai 1 Maret 2016 sampai 30 Maret 2016.

D. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 1. Kriteria Inklusi

a. Pasien yang menjalani terapi hemodialisa, rutin dan terdata di RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta.

b. Masih bisa berkomunikasi dengan baik dan kesadaran composmentis (kesadaran normal).

c. Bersedia menjadi responden.

2. Kriteria Eksklusi

a. Pasien yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap.

b. Pasien yang berpindah tempat dari unit hemodialisa RS PKU Muhammadiyah II

Yogyakarta ke rumah sakit lain.

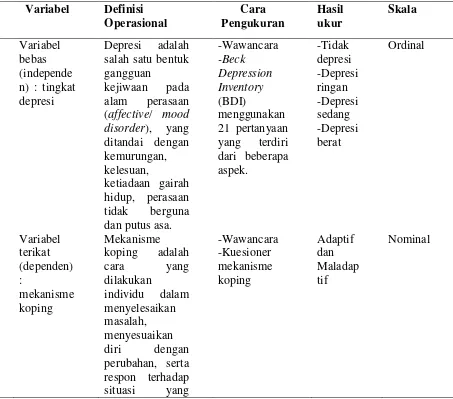

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operational 1. Variabel Penelitian

Variabel dikarakteristikan sebagai derajat, jumlah dan perbedaan. Macam-macam

tipe variabel meliputi : independen, dependen, moderator (intervening), perancu dan

kendali/control (Nursalam, 2008). Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel

independen dan dependen.

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau

perubahannya variable dependen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam

penelitian ini adalah tingkat depresi.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah mekanisme koping.

mengancam.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi

pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kuesioner dibagikan langsung

oleh peneliti kepada klien yang menderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi

hemodialisis untuk diisi dan dilengkapi. Untuk kuesioner tingkat depresi mengacu pada

Beck Depression Inventory (BDI). Skala BDI ( Beck Depression Inventory), terdiri dari 21 kelompok item yang menggambarkan 21 kategori sikap dan gejala depresi, yaitu : sedih,

pesimis, merasa gagal, merasa tidak puas, merasa bersalah, merasa dihukum, perasaan benci

pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kecenderungan bunuh diri, menangis, mudah

tersinggung, menarik diri dari hubungan sosial, tidak mampu mengambil keputusan, merasa

dirinya tidak menarik secara fisik, tidak mampu melaksanakan aktivitas, gangguan tidur,

merasa lelah, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, preokupasi somatic dan

kehilangan libido sex (dalam Lestari, 2003).

Masing-masing kelompok item terdiri dari 3-6 pernyataan yang menggambarkan dari

tidak adanya gejala sampai adanya gejala yang paling berat. Pada klasifikasi Bumberry

(1987) skor 0-9 tidak mengalami depresi, skor 10-15 depresi ringan, skor 16-23 depresi

sedang, skor 24-63 depresi berat. Rentang skor pada Beck Depression Inventory (BDI) adalah 0-63 dengan skor minimal 0 dan skor maksimal 63. Alat ukur yang digunakan untuk

mengetahui mekanisme koping yang digunakan oleh pasien gagal ginjal yang menjalani

G. Cara Pengumpulan Data

1. Peneliti mengajukan surat permohonan izin dari institusi kepada Direktur RS PKU

Muhammadiyah II Yogyakarta

2. Peneliti mendapat surat persetujuan dari Direktur RS PKU Muhammadiyah II

Yogyakarta

3. Peneliti bertemu dan meminta bantuan kepada kepala ruang atau bangsal hemodialisa

yang bertanggung jawab di tempat penelitian untuk mengumpulkan data pasien

hemodialisis

4. Peneliti melakukan pendekatan dan penjelasan kepada responden tentang penelitian dan

mempersilahkan responden menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

5. Peneliti memberikan penjelasan cara mengisi kuesioner dan memberikan waktu kepada

responden untuk mengisi kuesioner.

6. Setelah seluruh pernyataan dalam kuesioner dijawab, maka peneliti mengumpulkan dan

memeriksa kembali kelengkapan data kemudian mengolah datanya.

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 1. Uji Validitas (kesahihan)

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip

keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa

yang seharusnya diukur (Nursalam, 2009). Instrument penelitian yang pertama adalah

melakukan beberapa kali penelitian. Kuesioner mekanisme koping telah diuji oleh Lita

Purnama Sari (2013) dan dinyatakan valid oleh expert dan layak digunakan sebagai instrument dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas (keandalan)

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau

kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan

(Nursalam, 2009). Beck Depression Inventory (BDI) merupakan instrument pengumpulan

data yang sudah baku. Korelasi Beck Depression Inventory (BDI) dengan penelitian klinis diperoleh uji validitas rxy = 0,67. Uji reliabilitas Beck Depression Inventory (BDI)

dilakukan oleh Beck dengan (1985) teknik belah dua, diperoleh rxy = 0,86 dan meningkat

menjadi rxy = 0,93 setelah dikorelasi dengan rumus Spearman. Kuesioner mekanisme

telah diuji menggunakan koefisien alpha cronbach didapatkan hasil sebesar 0,916 dan dikatakan reliable.

I. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden

selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Merupakan kegiatan pengecekan kembali data-data yang telah terkumpul untuk

mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan lengkap. Peneliti memeriksa kembali

kebenaran data pasien dengan yang ada di kuesioner.

2. Coding

Pada tahap ini data diubah dalam bentuk kode, yaitu dari data yang berbentuk