FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEKANISME KOPING KLIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) FATMAWATI

TAHUN 2009

Diajukan untuk memenuhi syarat - syarat

memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)

ITOH MUTOHAROH

105104003459

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ii PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Itoh Mutoharoh, NIM : 105104003459

Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Mekanisme Koping Klien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis di RSUP Fatmawati Tahun 2009

xv + 67 halaman + 12 tabel + 0 gambar + 8 lampiran ABSTRAK

Mekanisme koping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping klien gagal ginjal kronik (GGK) yang menjalani terapi hemodialisis di RSUP Fatmawati tahun 2009 yaitu pendidikan klien, pengetahuan klien, jenis kelamin, harapan akan self-efficacy, optimisme, dan dukungan sosial.

Desain penelitian adalah cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis. Sampel yang diambil sebanyak 72 responden dengan menggunakan rumus uji hipotesis beda dua proporsi dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat berupa uji chi-square, uji correlate bivariate, dan uji regresi logistic binary.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua faktor yang diteliti berpengaruh secara bermakna terhadap mekanisme koping klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis. Variabel yang berhubungan adalah jenis kelamin (p value = 0.013) dan harapan akan self-efficacy (p value = 0.007). sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah pengetahuan, pendidikan, optimisme, dan dukungan sosial.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa mekanisme koping yang digunakan oleh klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis di RSUP Fatmawati adalah adaptif. Faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping adalah jenis kelamin dan harapan akan self-efficacy, diharapkan dengan adanya peningkatan self-efficacy di dalam diri klien akan membantu klien untuk menggunakan mekanisme koping yang adaptif.

iii

THE STUDY PROGRAME OF NURSING SCIENCES

STATE ISLAMIC UNVERSITY OF SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Itoh Mutoharoh, NIM : 105104003459

The Factors that Correlated with Coping Mechanism of Chronic Kidney Disease Client that Endures Haemodialysis at Haemodialysis Unit in RSUP Fatmawati 2009

xv + 67 pages + 12 tables + 0 figures + 8 appendixes ABSTRACT

Coping mechanism is an effort to solve the problem, adapt with changes in life, and respons to the threat situation. The purpose of this research to identify the correlation between factors that correlated with coping mechanism of chronic kidney disease (CKD) client with haemodialysis in haemodialysis unit of RSUP Fatmawati in 2009. the factors wich were studied include : educational background, knowledge, sex, self-efficacy, optimism, and social support of the clients.

The research design is cross sectional. Population in this research client with CKD who were having haemodialysis therapy. The number of samples 72 respondences by using difference proportion test with taking sample method simple random sampling. Taking of data was done by using univariat analysis and bivariate analysis with chi-square test, correlate bivariate test, and regression test of logistic binary.

The research result shows that not all factors were correlate to the coping mechanism of CKD client who were having haemodialysis therapy. The correlate variables were gender and self-efficacy. The variables not correlate were knowledge, educational background, optimism, and social support.

The result shows coping mechanism that used of CKD client who were having haemodialysis therapy in RSUP Fatmawati is adaptive coping. Factors that correlated with a coping mechanism were gender and self-efficacy, the increase of self-efficacy may help people to use the adaptive coping.

viii Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur hanyalah pada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah – Nya penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan studi di setiap jenjang pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi (Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan). Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa syari’ah

-Nya yang universal bagi semua manusia dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki. Tanpa bantuan, dorongan, dan do’a dari berbagai pihak bukanlah

sebuah keniscayaan bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati melalui goresan tinta yang penuh dengan kasih sayang ini penulis berkehendak untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. (hc). Dr. M.K. Tajudin, Sp. And, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Ibu Tien Gartinah, MN, selaku Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan 3. Ibu Tien Gartinah, MN selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Yuli Amran,

ix

diberikan dan menjadikan sebagai insan – insan yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta karunia-Nya, amin

4. Segenap Staf Pengajar Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama duduk pada bangku kuliah.

5. Segenap Jajaran Staf dan Karyawan Akademik dan Perpustakaan Fakultas yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

6. Ibu Heniyati. AMK kepala ruangan dan seluruh perawat di ruang hemodialisa yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mencari data-data sekaligus sebagai bahan rujukan skripsi.

7. Teruntuk kedua orang tuaku Ayahanda Ahmad Maemun Cholid dan Ibunda Ellya yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual serta do’a yang selalu mengiringi di setiap langkahku sehingga

peneliti dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. 8. Kepada adik – adikku (Fauziah Kholidiah, Hadi Subagja, Akmaludin)dan juga

kepada pamanku Donal Riyanto dengan keceriaan serta dorongan mereka segala kejenuhan dan kepenatan dalam mengerjakan skripsi dapat terobati. 9. Kepada sahabat – sahabat ku (Ayu, Cut, Dita, Laeli) dan Back Community

x

Mandasari) atas segala dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan sehingga peneliti mampu melewati masa – masa sulit dengan mudah dan juga Lita dan Husni yang telah menemani peneliti dalam pengambilan data.

11.Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Keperawatan angkatan ’05 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat, kenangan, dan kebersamaan yang telah terjalin begitu indah dan tak terlupakan.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah senantiasa memberkati, amin.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca yang mempergunakannya terutama untuk proses kemajuan pendidikan selanjutnya.

Jakarta, Februari 2010

xii

SURAT PERNYATAAN ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... iv

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

LEMBAR PERSEMBAHAN ... xi

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……… 1

B. Rumusan Masalah ……… 4

C. Pertanyaan Penelitian ……….. 5

D. Tujuan Penelitian ………. 5

1. Tujuan Umum ………. 5

2. Tujuan Khusus ……… 5

E. Manfaat Penelitian ……… 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gagal Ginjal Kronik ……… 7

B. Hemodialisis ……… 7

C. Stress ………... 8

xiii

F. Perubahan Psikologis yang Terjadi pada Klien Hemodialisis …………. 17

G. Periode Penyesuaian Psikologis ……….. 19

H. Intervensi Keperawatan ……….. 21

I. Penelitian Terkait ……….. 22

BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL A. Kerangka Teori ……….. 23

B. Kerangka Konsep ... 24

C. Definisi Operasional ……… 25

D. Hipotesis ……….. 27

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN A. Desain Penelitian ………. 28

B. Identifikasi Variabel ……… 28

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data ………. 29

D. Teknik Pengumpulan Data ……….. 31

1. Proses Pengumpulan Data ………. 31

2. Instrumen ………... 32

3. Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 33

E. Etika Penelitian ……… 34

F. Teknik Uji Instrumen ……….. 34

G. Pengolahan Data ………. 35

H. Analisa Data ……… 36

BAB V HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 37

B. Analisis Univariat ... 39

xiv BAB VI PEMBAHASAN

A. Keterbatasan Penelitian ... 50 B. Mekanisme Koping Klien GGK yang Menjalani Terapi Hemodialisis ... 51 C. Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Mekanisme Koping ... 52 D. Hubungan antara Pendidikan dengan Mekanisme Koping ... 54 E. Hubungan antara Pengetahuan dengan Mekanisme Koping ... 55 F. Hubungan antara Harapan Akan Self-Efficacy

dengan Mekanisme Koping ... 57 G. Hubungan antara Optimisme dengan Mekanisme Koping ... . 59 H. Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Mekanisme Koping ... 60 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ... 63 B. Saran ... 64

DAFTAR PUSTAKA………. 65

xv

1. Tabel 5.1 distribusi responden berdasarkan mekanisme koping 2. Tabel 5.2 distribusi frekuensi karakteristik responden

3. Tabel 5.3 distribusi responden berdasarkan pengetahuan

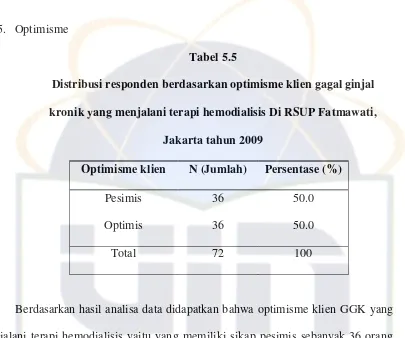

4. Tabel 5.4 distribusi responden berdasarkan harapan akan self – efficacy 5. Tabel 5.5 distribusi responden berdasarkan optimisme

6. Tabel 5.6 distribusi responden berdasarkan dukungan sosial

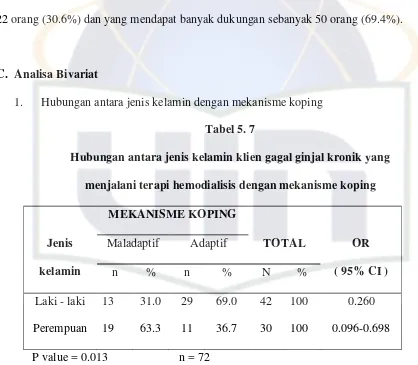

7. Tabel 5.7 hubungan antara jenis kelamin klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

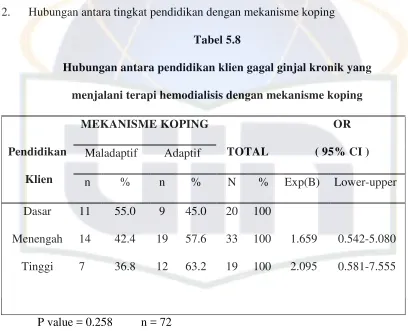

8. Tabel 5.8 hubungan antara pendidikan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

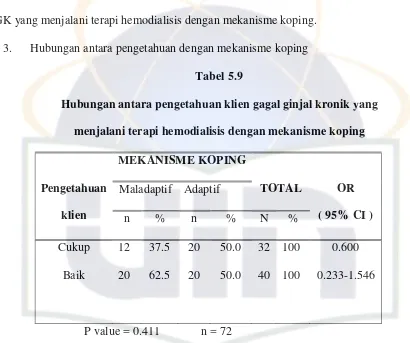

9. Tabel 5.9 hubungan antara pengetahuan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

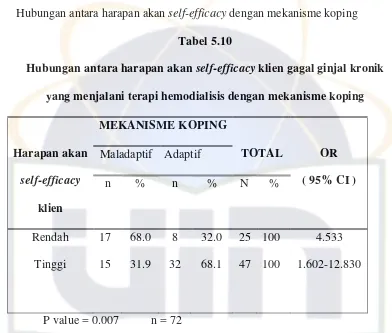

10.Tabel 5.10 hubungan antara self-effcacy klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

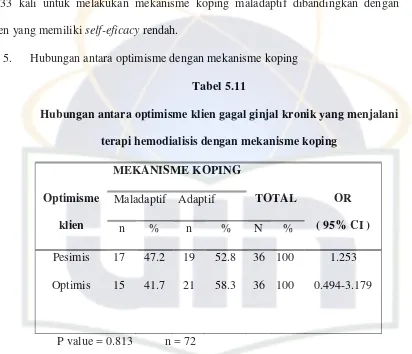

11.Tabel 5.11 hubungan antara optimisme klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

xvi 1. Lembar persetujuan menjadi responden 2. Kuesioner

vii Nama : Itoh Mutoharoh

Tempat / tanggal lahir : Tangerang, 07 Maret 1987

Agama : Islam

Alamat : Jl.Telesonik Ds.Bunder RT08/02 Cikupa- Tangerang 15710

Telp : 021-5906702/021-94118346

Email : imutz_chacha@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : Tahun 1992-1993 TK Arya Kamuning

SD : Tahun 1993-1999 SDN Bunder 2

MTs : Tahun 1999-2002 Mts Daarul Muttaqien

MA : Tahun 2002-2005 MA Daarul Muttaqien

Perguruan Tinggi : Tahun 2005-sekarang Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit gagal ginjal kronik (GGK) adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang

beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir

dengan gagal ginjal. Selanjutnya gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan

penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti

ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal. (Tjokronegoro dan Hendra, 2004)

Prevalensi gagal ginjal di Amerika Serikat pada tahun 2005 adalah 485.012, insiden kejadian

penyakit gagal ginjal ini sebanyak 106.912 dan kematian yang disebabkan oleh penyakit gagal

ginjal sebesar 167,3 kematian per 1000 pasien per tahun. Tercatat ada 341.319 klien gagal ginjal

yang menjalani hemodialisis dengan perincian sebagai berikut : yang melakukan hemodialisis di

pusat hemodialisis sebanyak 312.057, hemodialisis di rumah sebanyak 2.105, dan yang

melakukan peritoneal dialisis sebanyak 25.895. (National Institute of Diabetes and Digestive and

Kidney Diseases, 2008)

Menurut daftar tabulasi dasar (DTD) di rumah sakit Indonesia, pada tahun 2005, gagal ginjal

menempati urutan ke empat dengan jumlah kematian 3.047 atau sekitar 3,16 % dan pada tahun

2007 gagal ginjal tetap menempati urutan ke empat namun jumlah kematian bertambah menjadi

menggunakan pelayanan khusus pada tahun 2005 sebanyak 11.219 dan pada

tahun 2007 bertambah menjadi 137.118 pasien. Di DKI Jakarta sendiri pasien yang

menjalani hemodialisis sebanyak 17.815 pasien. (Depkes RI, 2008)

Demikian juga di rumah sakit Fatmawati, dari studi pendahuluan di rumah sakit

Fatmawati pasien yang datang untuk menjalani terapi hemodialisis selalu bertambah

tiap tahunnya. Pada tahun 2007 pasien yang datang untuk menjalani terapi

hemodialisis sebanyak 81 pasien dan pada tahun 2008 sebanyak 88 pasien.

Sedangkan pada tahun 2009 sampai dengan bulan Juli sebanyak 106 pasien. Angka

kematian pasien yang menjalani terapi hemodialisis pada tahun 2007 sebanyak 83

orang dan pada tahun 2008 sebanyak 100 orang. (Rumah Sakit Fatmawati, 2009)

Adapun reaksi yang muncul ketika seseorang didiagnosis penyakit kronik

diantaranya shock, tidak percaya, depresi, marah. Seseorang dengan penyakit kronik

tidak memikirkan bahwa mereka sakit dan berperilaku seperti kebiasaan sehari – hari.

Masalah psikologis dan sosial harus diperhatikan karena gejala – gejala yang

ditimbulkan dan juga ketidakmampuan karena sakit akan mengancam identitas,

menyebabkan perubahan – perubahan dalam peran, mengubah citra tubuh dan

mengganggu gaya hidup yang ada. (Smeltzer et. al., 2007)

Pada pasien yang menjalani terapi hemodialisis seringkali mengalami depresi.

Rata – rata depresi yang dilaporkan antara 25%(Rodin & Voshart 1987) sampai 50%

(Kutner et al 1985). Depresi menunjukkan hasil yang buruk pada pasien gagal ginjal

beberapa menampilkan bahwa depresi menunjukkan angka kelangsungan hidup yang rendah (Peterson et al. 1991, Kimmel 1992). Meskipun demikian, diperkirakan sekitar 20% atau lebih kematian pada pasien gagal ginjal kronik disebabkan karena penghentian dialisis, pengambilan keputusan didasari karena depresi atau ketidakpuasan terhadap hidup (Neu & Kjellstrand 1986, Mailloux et al. 1993). Hilangnya fungsi ginjal membutuhkan terapi hemodialisis yang dapat mengakibatkan perubahan dalam hidup yang dapat membuat stres dan membutuhkan koping dalam mengatasinya. (Welch & Austin, 2001)

Mekanisme koping yang digunakan oleh pasien hemodialisis di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2000 menurut Herwina adalah koping yang berpusat pada masalah sebanyak 26,83% yaitu konfrontasi dan perencanaan pemecahan masalah, koping yang berpusat pada emosi sebanyak 19,51% seperti mencari dukungan sosial, penerimaan, menjaga jarak, kontrol diri, penghindaran, dan penilaian positif dan yang menggunakan keduanya sebanyak 21,95%. (Herwina, 2000). Sedangkan dari hasil wawancara pada 5 pasien yang menjalani terapi hemodialisis di rumah sakit Fatmawati didapatkan koping yang digunakan diantaranya adalah penerimaan sebanyak 2 orang, penyangkalan sebanyak 2 orang, dan diam sebanyak 1 orang.(Rumah Sakit Fatmawati, 2009)

Adapun perbedaaan individu dalam bereaksi terhadap stres tergantung berbagai faktor seperti harapan akan self-efficacy, ketahanan psikologis, dukungan sosial, dan optimisme individu dalam menghadapi stres yang ada. (Nevid et. al., 2005)

Perasaan kehilangan yang terjadi pada diri pasien tidak boleh diabaikan karena setiap aspek dari kehidupan normal yang pernah dimiliki pasien terganggu. Rasa kehilangan yang terjadi dapat menyebabkan rasa frustasi, marah, serta upaya untuk bunuh diri. Jika rasa marah tersebut tidak diungkapkan, mungkin perasaan ini akan diproyeksikan ke dalam diri sendiri dan menimbulkan depresi, rasa putus asa serta upaya bunuh diri, insiden bunuh diri meningkat pada pasien – pasien dialisis. Jika rasa marah tersebut diproyeksikan kepada orang lain, hal ini dapat menghancurkan hubungan keluarga. (Smeltzer & Barre, 2002)

Dari hasil wawancara pada beberapa pasien hemodialisis di Fatmawati didapatkan penggunaan mekanisme koping yang berbeda. Sebagian pasien sudah menerima keadaan mereka tapi ada beberapa pasien yang masih menyangkal dan bersikap diam untuk menghadpai masalah yang sedang mereka hadapi. Kondisi pasien seperti tersebut, menarik perhatian peneliti sebagai calon tenaga keperawatan diamana keperawatan sebagai profesi adalah unik karena keparawatan ditujukan kepada berbagai respon individu dan keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapinya. (Potter & Perry, 2005).

Depresi merupakan hal yang dapat terjadi pada pasien hemodialisis, tetapi faktor – faktor apa saja yang berhubungan dengan mekanisme koping belum sepenuhnya diteliti. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis.

B. RUMUSAN MASALAH

kematangan mereka. Ketika stres mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalankan fungsinya secara nyaman dan menghambat kebutuhan mereka, maka individu tersebut berisiko untuk mengalami masalah emosi. (Smeltzer et. al., 2007)

Pada pasien dialisis terjadi perubahan pada kehidupan dan dengan adanya perubahan dapat menimbulkan stres, jika stres tersebut tidak diatasi dengan baik maka akan menimbullkan depresi, rasa putus asa serta upaya untuk bunuh diri.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “ bagaimana gambaran faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis di RSUP Fatmawati?

C. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana gambaran mekanisme koping pada klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

2. Adakah hubungan antara harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan dengan mekanisme koping pada klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

D. TUJUAN PENELITIAN 1. Tujuan umum

Mengidentifikasi hubungan faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

2. Tujuan khusus

b. Mengidentifikasi faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

c. Mengidentifikasi hubungan antara harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan dengan mekanisme koping klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Tenaga Keperawatan

Membantu perawat mengidentifikasi dan membantu perawat untuk mengajarkan penggunaan mekanisme koping yang adaptif pada klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

2. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah pengetahuan tentang mekanisme koping yang digunakan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

3. Bagi Peneliti

7

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gagal ginjal kronik

Menurut Tjokronegoro dan Utama ( 2004 ), penyakit gagal ginjal kronik merupakan suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal.

B. Hemodialisis

C. Stress

Menurut McNerney dalam Grenberg (1984), menyebutkan bahwa stres sebagai reaksi fisik, mental dan kimiawi dari tubuh terhadap situasi yang menakutkan, mengejutkan, membingungkan, membahayakan, dan merisaukan seseorang.

Menurut Lubis (2007) stres menandakan adanya tuntutan internal dan eksternal untuk berubah atau melawan perubahan karena adanya risiko, ancaman, dan bahaya. (Kuntjoro, 2009)

Stres merupakan fakta hidup, tapi cara kita menghadapi stres menentukan kemampuan kita untuk mengatasi stres tersebut. Individu bereaksi secara berbeda terhadap stres tergantung berbagai faktor psikologis seperti bagaimana individu memaknai peristiwa yang menimbulkan stres tersebut. (Nevid,et al, 2005)

Dalam mempertahankan hidupnya manusia senantiasa berusaha untuk menghindari dan mengatasi stres yang ada dalam hidupnya. Papalia et al (2002), mengatakan bahwa stres adalah reaksi fisik dan psikologik individu karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan. Reaksi individu untuk mengatasi kesulitan tersebut, menurut (Schwarzer & Schwarzer 1996, dalam Snyder & Lopez, 2003) disebut sebagai reactive coping. Proses untuk menghadapi dan mengatasi stres, sehingga terhindar dari ancaman dan bahaya atau terhindar dari distress, disebut mekanisme koping.

D. Mekanisme koping

Setiap orang akan mempunyai berbagai perilaku dalam menghadapi stres untuk menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan, pola perilaku ini disebut mekanisme koping. (Barlow & Durand, dalam Ariyanti, et al, 2002)

Mekanisme koping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam (Keliat, 1999).

Menurut Lazarus (1991) koping dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang bersifat menantang, mengancam, membahayakan, merugikan atau menguntungkan seseorang. (Kuntjoro, 2009)

Koping bukanlah tindakan yang diambil individu dalam satu waktu, lebih tepatnya koping adalah suatu set dari respons yang terjadi tiap waktu, dimana lingkungan dan individu saling mempengaruhi. (Taylor, 2003)

Lazarus dan para koleganya mengidentifikasi dua dimensi koping (Lazarus & Folkman, 1984 dalam Davison et al, 2004)

1. Koping yang berfokus pada masalah (problem – focused coping) mencakup bertindak secara langsung untuk mengatasi masalah atau mencari informasi yang relevan dengan solusi yaitu :

a. Konfrontasi

Dicirikan dengan usaha untuk mengubah situasi atau keadaan. b. Perencanaan masalah

Menggambarkan pertimbangan, usaha – usaha yang difokuskan pada masalah untuk mencari jalan keluar.

c. Mencari dukungan sosial

Pada koping yang berfokus pada masalah, orang menilai stressor yang mereka hadapi dan melakukan sesuatu untuk mengubah stressor atau memodifikasi reaksi mereka untuk meringankan efek dari stressor tersebut. Koping yang berfokus pada masalah melibatkan strategi untuk menghadapi secara langsung sumber stres, seperti mencari informasi tentang penyakit dengan mempelajari sendiri atau melalui konsultasi medis. Pencarian informasi membantu individu untuk tetap bersikap optimis karena dengan pencarian informasi tersebut timbul harapan akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. (Nevid et al, 2005)

2. Koping yang berfokus pada emosi (emotion – focused coping) merujuk pada berbagai upaya untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap stres yaitu :

a. Penerimaan

Menggambarkan penerimaan akan keadaan. b. Menjaga jarak

Menggambarkan usaha – uasaha untuk melepaskan atau memisahkan diri dari keadaan yang stressful.

c. Kontrol diri

Menggambarkan usaha – usaha untuk mengatur perasaan atau diri sendiri.

d. Penghindaran

e. Penilaian positif

Dicirikan dengan usaha – usaha untuk menemukan arti positif dalam pengalaman yang terjadi.

Pada koping yang berfokus pada emosi, orang berusaha segera mengurangi dampak stressor, dengan menyangkal adanya stressor atau menarik diri dari situasi. Penyangkalan dapat membahayakan kesehatan, terutama bila penyangkalan tersebut membuat seseorang menghindar dari atau tidak mematuhi penanganan medis yang dibutuhkan. Seperti halnya penyangkalan, menghindar membuat orang tidak mematuhi penanganan medis, yang dapat memicu memburuknya kondisi medis mereka. Namun koping yang berfokus pada emosi tidak menghilangkan stressor atau tidak juga membantu individu dalam mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengatur stressor.

Cara koping yang paling mendasar, yaitu yang berfokus pada masalah dan yang berfokus pada emosi, adalah cara – cara umum yang dilakukan orang untuk merespons penyakit. (Nevid et al, 2005)

menunjukkan percobaan bunuh diri atau bahkan bunuh diri (Cross & Hirschfeld, 1986 dalam Taylor, 2003)

Ketika mengalami stres, individu menggunakan berbagai mekanisme koping untuk mencoba mengatasinya; ketidakmampuan mengatasi stres secara konstruktif merupakan penyebab utama terjadinya periaku patologis. (Stuart, 2007). Koping dapat adaptif atau maladaptif. Koping adaptif membantu individu untuk mengatasi stres secara efektif dan mengurangi distress yang ada. Koping maladaptif dapat menghasilkan distress terhadap individu dan hal lain yang berhubungan dengan individu. (Schafer, 1992 dalam Huda 2001).

Respon yang maladaptif merupakan respon yang tidak menunjukkan kearah penyesuaian diri atau adaptasi. Pencapaian dari adaptasi adalah sehat fisik (kesehatan yang optimal), sehat secara psikologis atau memiliki perasaan yang baik (kebahagiaan, kepuasan terhadap hidup), dan menambah fungsi sosial termasuk pekerjaan, kehidupan sosial, dan keluarga (hubungan yang positif). Respon maladaptif yang mengancam pencapaian adaptasi ini termasuk penghargaan yang salah dan ketidaktepatan koping (Lazarus, 1991)

E. Faktor – faktor yang mempengaruhi mekanisme koping

1. Harapan akan self-efficacy

harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup yang positif (Bandura, 1982, 1986).

2. Dukungan sosial

Peran dukungan sosial sebagai penahan munculnya stres telah dibuktikan kebenarannya (Wills & Filer Fegan, 2001). Para penyelidik percaya bahwa memiliki kontak sosial yang luas membantu melindungi sistem kekebalan tubuh terhadap stres. Para peneliti di Swedia dan Amerika menemukan bahwa orang – orang dengan tingkat dukungan sosial yang lebih tinggi kelihatannya akan hidup lebih lama.

Menurut Taylor (1999) individu dengan dukungan sosial tinggi akan mengalami stres yang rendah ketika mereka mengalami stres, dan mereka akan mengatasi stres atau melakukan koping lebih baik. Selain itu dukungan sosial juga menunjukkan kemungkinan untuk sakit lebih rendah, mempercepat proses penyembuhan ketika sakit (Kulik & Mahler, 1989), dan untuk mengurangi resiko kematian terhadap penyakit yang serius (J. S. House, Umberson, & Landis, 1988). Selain itu dukungan sosial juga memiliki hubungan dengan penyesuaian yang baik untuk dan atau proses penyembuhan yang lebih cepat dari penyakit ginjal (Dimond, 1979 dalam Taylor, 1999)

atau dapat meningkatkan kreativitas individu dalam kemampuan penyesuaian yang adaptif terhadap stres dan rasa sakit yang dialami.

3. Optimisme

Sebuah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara optimisme dengan kesehatan yang lebih baik. Misalnnya individu yang mempunyai pikiran lebih pesimis selama masa sakitnya akan lebih menderita dan mengalami distress (Gill dkk., 1990). Pikiran – pikiran pesimistis misalnya

“saya tidak dapat melakukan apa – apa lagi,” “tidak ada orang yang peduli

pada penderitaanku,” dan “tidak adil kalau saya harus hidup seperti ini.”

(Nevid et.al., 2005)

Pikiran yang opitmis dapat menghadapi suatu masalah lebih efektif dibanding pikiran yang pesimis berdasarkan cara individu melihat suatu ancaman. Pikiran yang optimis dapat membuat keadaan yang stresful sebagai sesuatu hal yang harus dihadapi dan diselesaikan, oleh karena itu, individu lebih akan memilih menyelesaikan dan menghadapi masalah yang ada dibandingkan dengan individu yang mempunyai pikiran yang pesimis. (Matthews, Ellyn E & Cook, Paul F, 2008)

4. Pendidikan

banyak terhadap diterimanya pengetahuan baru termasuk informasi kesehatan. (Notoatmodjo, 2005)

5. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan merupakan faktor penting terbentuknya perilaku seseorang.

Menurut Glanz (2002) perilaku kesehatan akan tumbuh dari keinginan individu untuk menghindari suatu penyakit dan kepercayaan bahwa tindakan kesehatan yang tersedia akan mencegah suatu penyakit.

Ketidak seimbangan antara koping individu dengan banyaknya informasi yang tersedia dapat menghambat kesembuhan. Pada suatu penelitian, pasien – pasien penyakit jantung pengguna koping represif (mengandalkan penyangkalan) yang menerima informasi lengkap tentang keadaan mereka menunjukkan tingkat komplikasi medis yang lebih tinggi daripada pasien yang menggunakan koping represif tapi tidak menerima informasi lengkap tentang keadaan mereka (Shaw dkk dalam Nevid, 2003).

6. Jenis Kelamin

ini dikarenakan perbedaan peran wanita dan pria menghadapi perbedaan tekanan dalam lingkungan awal ketika manusia telah berkembang.

Ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam kontrol diri (Yin, Chen & Zang, 2004). Anak laki-laki lebih sering menunjukkan perilaku-perilaku yang kita anggap sulit yaitu gembira berlebihan dan kadang-kadang melakukan kegiatan fisik yang agresif, menentang, menolak otoritas. Perempuan diberi penghargaan atas sensitivitas, kelembutan, dan perasaan kasih, sedangkan laki-laki didorong untuk menonjolkan emosinya, juga menyembunyikan sisi lembut mereka dan kebutuhan mereka akan kasih sayang serta kehangatan. Bagi sebagian anak laki-laki, kemarahan adalah reaksi emosional terhadap rasa frustrasi yang paling bisa diterima secara luas (Affandi, 2009).

F. Perubahan psikologis yang terjadi pada klien hemodialisis

Dialisis menyebabkan perubahan gaya hidup pada keluarga. Waktu yang diperlukan untuk terapi dialisis akan mengurangi waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas sosial dan dapat menciptakan konflik, frustasi, rasa bersalah, serta depresi di dalam keluarga. (Smeltzer & Bare, 2002)

Adapun perubahan psikologis yang tampak pada pasien hemodialisis diantaranya

1. Kecemasan

mengganggu pikiran pasien serta keluarganya. Individu dengan hemodialisis jangka panjang sering merasa khawatir akan kondisi sakitnya yang tidak dapat diramalkan dan gangguan dalam kehidupannya. Mereka biasanya menghadapi masalah finansial, dorongan seksual yang menghilang serta impotensi, depresi akibat sakit yang kronis dan ketakutan akan kematian.

Pasien – pasien yang lebih muda khawatir terhadap perkawinan mereka, anak – anak yang dimilikinya, dan beban yang ditimbulkan pada keluarga mereka. Gaya hidup terencana berhubungan dengan terapi dialisis dan pembatasan asupan makanan serta cairan sering menghilangkan semangat hidup pasien dan keluarganya.

2. Dependensi

Klien memerlukan dialisis untuk mempertahankan hidup dan secara fisiologis tergantung pada mesin dialisis. Konsep diri mereka berubah dari manusia mandiri menjadi manusia yang harus bergantung pada sesuatu. (Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, 2008)

Selain itu pasien hemodialisis harus mengikuti jadwal rutin yang telah ditetapkan dan memasukkannya ke dalam kegiatan kehidupan mereka sehingga energi mereka dipusatkan untuk menjalani terapi dialisis.

3. Perasaan kehilangan

dan merasa sedih dengan kejadian yang dialami sehingga memerlukan penyesuaian diri yang lama terhadap lingkungan yang baru dan harus menjalani hemodialisis dua kali seminggu.

Barangkali sulit bagi pasien, pasangan dan keluarganya untuk mengungkapkan rasa marah serta perasaan negatif. Meskipun perasaan tersebut normal dalam situasi ini. (Smeltzer & Barre, 2002)

G. Periode penyesuaian psikologis

Hemodialisis akan menjadi gaya hidup bagi pasien dan keluarganya, waktu yang dihabiskan untuk hemodialisis, berobat ke dokter, serta penyakit kronis dapat menciptakan konflik, frustasi, marah, dan depresi. Hal ini dapat menyulitkan pasien, pasangan dan keluarga untuk mengekspresikan perasaan. (Daugirdas, 2001 dalam Pratiwi, 2008)

Menurut Iyus Yosep, 2007 penyesuaian psikologis memiliki beberapa tahap, yaitu

1. Pengingkaran atau denial

Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa kehilangan itu terjadi. Dengan mengatakan atau menolak kenyataan kehilangan itu terjadi dengan

mengatakan “tidak saya tidak percaya bahwa itu terjadi”, “itu tidak mungkin”.

2. Marah atau anger

Fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan perasaan yang meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang yang ada di lingkungannya, orang – orang tertentu atau ditujukan pada dirinya sendiri.

Reaksi yang ditujukan pada fase ini adalah agresif, bicara kasar, menolak pengobatan, dan menuduh dokter dan perawat yang tidak kompeten.

3. Tawar menawar atau bargaining

Apabila individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif maka ia akan maju ke tahap tawar menawar. Pada tahap ini biasanya pasien akan mengeluarkan kata – kata seperti “seandainya dulu saya mau

menjaga kesehatan”

4. Depresi atau depression

Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, tidak mau berbicara, kadang – kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik dan menurut atau dengan ungkapan yang menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga.

5. Penerimaan atau acceptance

H. Intervensi Keperawatan

Menurut Smeltzer & Barre, (2002) pasien gagal ginjal kronik memerlukan asuhan keperawatan yang tepat untuk menghindari komplikasi akibat menurunnya fungsi renal dan stres serta cemas dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa ini.

Asuhan keperawatan diarahkan untuk mengkaji status cairan dan mengidentifikasi sumber potensial yang mengakibatkan ketidakseimbangan, mengimplementasikan program diet untuk menjamin masukan nutrisi yang sesuai dalam batas – batas program penanganan, dan meningkatkan rasa positif dengan mendorong peningkatan perawatan diri dan kemandirian.

Selain itu menjelaskan dan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pilihan penanganan, dan komplikasi yang mungkin terjadi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dukungan emosi terbesar diperlukan pasien dan keluarga berhubungan dengan sejumlah perubahan yang dialami.

I. Penelitian terkait

23

KERANGKA KONSEP dan KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dibuat merupakan modifikasi dari teori Lazarus dan Notoatmodjo

Faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping :

a. Lamanya menjalani hemodialisis

b. Pengalaman masa lalu yang pernah dialami klien

c. Harapan akan self-efficacy d. Dukungan sosial

e. Optimisme

f. Tingkat pengetahuan g. Tingkat pendidikan h. Jenis kelamin i. Usia

A. Kerangka konsep

Variabel independen pada penelitian ini adalah faktor – faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping seperti harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah mekanisme koping baik adaptif maupun maladaptif.

Variabel independen : a. Harapan akan

self-efficacy

b. Dukungan sosial c. Optimisme d. Tingkat

pengetahuan e. Tingkat pendidikan f. Jenis kelamin

Variabel dependen : Mekanisme koping a. Adaptif

C. Definisi operasional

No Variabel Definisi operasional Alat ukur Skala ukur Hasil ukur 1. Mekanisme

koping

usaha yang dilakukan oleh klien ketika menghadapi suatu masalah

Kuesioner Nominal 0. Maldaptif (skor < median) 1. Adaptif (skor ≥ median)

3. Dukungan sosial

Motivasi atau bantuan yang dimiliki oleh responden dari orang disekitarnya

Kuesioner Ordinal 0. Kurang mendapat dukungan (skor < median) 1.Banyak mendapat

dukungan (skor ≥ median)

4. Optimisme Semangat yang dimiliki oleh responden terhadap keadaannya saat ini

7. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan pasien hemodialisis tentang hemodilaisis meliputi pengertian, tujuan, indikasi dilakukannya dialisis

Kuesioner Ordinal 0. Kurang, jika skor kurang dari 55%

1.Cukup, jika skor 56-75% 2. Baik, jika skor 76-100% (Arikunto, 1998)

8. Tingkat pendidikan

Ijazah sekolah formal tertinggi yang dimiliki

Kuesioner Ordinal 0. Dasar (SD dan SMP) 1. Menengah (SMA)

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kerangka konsep penelitian maka dapat dirumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut :

1. Ada hubungan harapan akan self-efficacy dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

2. Ada hubungan dukungan sosial dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

3. Ada hubungan optimisme dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

4. Ada hubungan jenis kelamin dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

5. Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan mekanisme koping pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis

28

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel dependen dan independen hanya satu kali pada satu saat. (Nursalam, 2008)

B. Identifikasi variabel

1. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi / menjadi akibat karena variabel bebas (Hidayat, 2008). Variabel dependen pada penelitian ini adalah mekanisme koping yang digunakan oleh klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis.

2. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain. (Nursalam, 2008). Variabel independen penelitian ini mempunyai subvariabel, yaitu :

a. Harapan akan self-efficacy

b. Dukungan sosial

c. Optimisme

e. Tingkat pengetahuan

f. Tingkat pendidikan

C. Populasi, sampel, dan teknik sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisa yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah semua klien yang menjalani terapi hemodialisis dengan jumlah populasi 103 pasien, adapun kriteria sebagai berikut :

a. Pasien hemodialisis yang bersedia menjadi responden

b. Bisa baca dan tulis

c. Tidak mengalami gangguan mental

d. Kesadaran compos mentis

2. Sampel

Jumlah sampel ditetapkan dengan rumus :

n = jumlah sampel yang dibutuhkan

Z1-/2 = 1,96 (derajat kemaknaan 95% CI/confidence interval dengan 5%

Z2-β/2 = 1,28 (kekuatan uji sebesar 90%)

P1 = 0,73 (proporsi tingkat pendidikan < SMP yang melakukan mekanisme koping konfrontasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rosmiati tahun 2001)

P2 = 1 (proporsi tingkat pengetahuan > SMP yang melakukan mekanisme koping konfrontasi dari penelitian yang dialkukan oleh Rosmiati tahun 2001)

Dengan cadangan 10% dari 32 orang = 3,2 orang sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 32 + 3,2 = 35,2 dibulatkan menjadi 36 orang x 2 = 72 orang

3. Teknik sampling

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi. Teknik sampling merupakan cara – cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar – benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. (Nursalam, 2008)

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan simple random sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara menseleksi setiap elemen secara acak. (Nursalam, 2009)

D. Teknik pengumpulan data

1. Proses pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di ruang hemodialisis RSUP Fatmawati dengan proses sebagai berikut :

a. Setelah proposal mendapat persetujuan dari pembimbing akademik dilanjutkan dengan membuat surat permohonan dari PSIK UIN syarif Hidayatullah Jakarta yang ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Fatmawati.

c. Peneliti mengadakan pendekatan dan penjelasan kepada calon responden tentang penelitian dan bagi responden yang bersedia dan memenuhi kriteria sampel dipersilahkan untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden.

d. Peneliti memberikan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner.

e. Memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner dan memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya jika ada pernyataan yang kurang jelas.

f. Setelah seluruh pernyataan dalam kuesioner dijawab, maka peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan data.

g. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden atas partisipasinya.

2. Instrumen

(1985). Optimsm, coping, and health assessment and implication of

generalized outcome expectancies.

Kuesioner yang telah dibuat mencakup beberapa variabel yang diteliti, yaitu variabel independen : harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah mekanisme koping.

Skala yang digunakan pada variabel harapan akan self-efficacy, dukungan sosial, optimisme, dan mekanisme koping menggunakan skala likert yaitu 0 (tidak perrnah/STS), 1 (kadang – kadang/TS), 2 (jarang/netral), 3 (sering/setuju), 4 (selalu/SS). Variabel tingkat pengetahuan menggunakan skala guttman yaitu 0 (tidak), 1 (ya). Untuk pernyataan negatif seperti pada kuasioner B3, B5, B6, C1, C5, F2, F5, F6, dan F8 skor diubah menjadi kebalikannya.

3. Lokasi dan waktu penelitian

E. Etika penelitian

1. Informed consent

Peneliti menjelaskan hak – hak klien dalam penelitian meliputi : tujuan penelitian, manfaat penelitian, jaminan kerahasiaan responden. Selanjutnya peneliti meminta kerelaan responden penelitian untuk menandatangani lembar informed consent sebagai bukti kesediaan responden.

2. Anonymity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data yang diisi oleh responden dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Peneliti memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah – masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

F. Teknik uji instrumen

yang tidak signifikan yaitu pengetahuan, optimisme, dan mekanisme koping. Variabel yang tidak signifikan kemudian diubah redaksionalnya.

G. Pengolahan data

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu harus diolah menggunakan software statistik dengan tujuan mengubah data informasi. Dalam proses pengolahan data terdapat langkah – langkah yang harus ditempuh, diantaranya :

1. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. Coding

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori.

3. Entri data

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam computer.

4. Cleaning data

H. Analisa data

1. Analisis Univariat

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi frekuensi dari variabel independen (harapan akan self efficacy, pertahanan psikologis, dukungan sosial, optimisme, jenis kelamin, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan) dan dependen (mekanisme koping) yang disajikan dalam bentuk tabel dan tekstular.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen dengan menggunakan uji Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95%. Uji ini digunakan untuk melihat hubungan variabel dependen dan independen. Proses Chi-Square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi (observasi) dengan frekuensi harapan (ekspektasi) untuk melihat kemaknaan perhitungan sistem dengan membandingkan nilai p

≤ α (0,05) maka ada hubungan yang bermakna antara variabel dependen dan

37

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Awal berdirinya Rumah Sakit Fatmawati adalah atas gagasan Ibu Fatmawati untuk mendirikan rumah sakit tuberkulose anak untuk perawatan dan tindakan rehabilitasinya pada tahun 1953, kemudian pada tahun 1961 berubah fungsi menjadi rumah sakit umum pada tanggal 15 april 1961 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Rumah Sakit Fatmawati.

Pada tahun 1984 ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan wilayah Jakarta Selatan, selanjutnya pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana kemudian berubah menjadi PNBP. Akhir tahun 2000 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (perjan) dan pada akhir tahun 2005, rumah sakit PERJAN berubah menjadi UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

meningkat di rumah sakit. Pada tahun 2009 ruang hemodialisa RSUP Fatmawati telah memiliki 20 mesin dialiser dengan jumlah perawat 13 orang dan dokter sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter spesialis penyakit dalam.

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi rumah sakit terkemuka yang memberikan pelayanan yang melampaui harapan pelanggan

Misi :

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan unggulan pelayanan Orthopedi dan Rehabilitasi Medik

b. Memfasilitasi dan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan.

c. Menyelenggarakan administrasi penatakelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif serta akuntabel.

d. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. e. Mengutamakan keselamatan pasien dan lingkungan yang sehat.

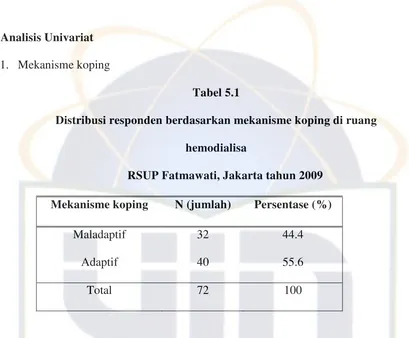

B. Analisis Univariat 1. Mekanisme koping

Tabel 5.1

Distribusi responden berdasarkan mekanisme koping di ruang hemodialisa

RSUP Fatmawati, Jakarta tahun 2009 Mekanisme koping N (jumlah) Persentase (%)

Maladaptif Adaptif

32 40

44.4 55.6

Total 72 100

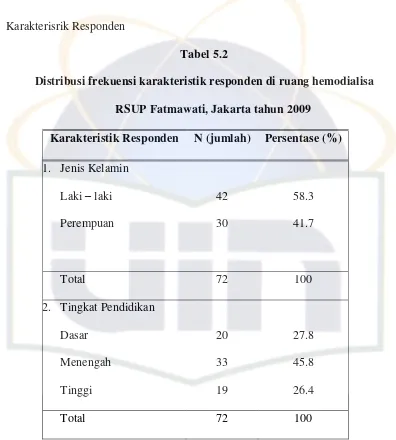

2. Karakterisrik Responden

Tabel 5.2

Distribusi frekuensi karakteristik responden di ruang hemodialisa RSUP Fatmawati, Jakarta tahun 2009

Karakteristik Responden N (jumlah) Persentase (%) 1. Jenis Kelamin

Pendidikan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dibagi menjadi tiga yaitu pendidikan dasar (tidak sekolah, SD, dan SMP) karena yang tidak sekolah hanya berjumlah 3 orang maka dimasukan ke dalam pendidikan dasar, menengah(SMA), dan tinggi (akademik dan perguruan tinggi) .

sebanyak 42 orang (58.3%) dan klien yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang (41.7%) dan untuk tingkat pendidikan, klien yang berpendidikan dasar sebanyak 20 orang (27.8%), berpendidikan menengah sebanyak 33 orang (45.8%), dan yang berpendidikan tinggi sebanyak 19 orang (26.4%).

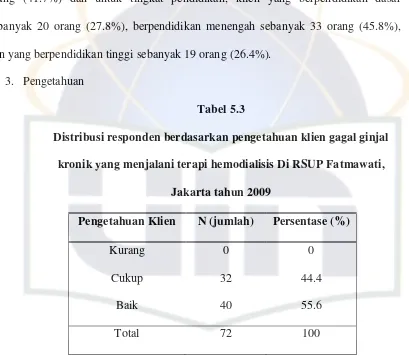

3. Pengetahuan

Tabel 5.3

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis Di RSUP Fatmawati,

Jakarta tahun 2009

Pengetahuan Klien N (jumlah) Persentase (%) Kurang

Pengetahuan klien GGK tentang terapi hemodialisis diukur melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner tentang pengertian, indikasi dilakukannya dialisis, dan tujuan dilakukannya dialisis.

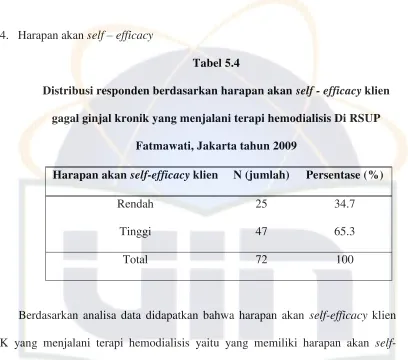

4. Harapan akan self – efficacy

Tabel 5.4

Distribusi responden berdasarkan harapan akan self - efficacy klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis Di RSUP

Fatmawati, Jakarta tahun 2009

Harapan akan self-efficacy klien N (jumlah) Persentase (%) Rendah

Tinggi

25 47

34.7 65.3

Total 72 100

5. Optimisme

Tabel 5.5

Distribusi responden berdasarkan optimisme klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis Di RSUP Fatmawati,

Jakarta tahun 2009

Optimisme klien N (Jumlah) Persentase (%) Pesimis

Berdasarkan hasil analisa data didapatkan bahwa optimisme klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis yaitu yang memiliki sikap pesimis sebanyak 36 orang (50.0%) dan yang memiliki sikap optimis sebanyak 36 orang (50.0%)

6. Dukungan Sosial

Tabel 5.6

Distribusi responden berdasarkan dukungan sosial klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis Di RSUP Fatmawati,

Jakarta tahun 2009

Berdasarkan hasil analisa data didapatkan dukungan sosial klien GGK yang menjalani terapi hemodialsis yaitu yang kurang mendapat dukungan sosial sebanyak 22 orang (30.6%) dan yang mendapat banyak dukungan sebanyak 50 orang (69.4%).

C. Analisa Bivariat

1. Hubungan antara jenis kelamin dengan mekanisme koping Tabel 5. 7

Hubungan antara jenis kelamin klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Jenis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 29 orang (69.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif berjenis kelamin laki – laki dan 11 orang (36.7%) yang memiliki mekanisme koping adaptif berjenis kelamin perempuan

dimana P value < 0.05 yaitu 0.013. Analisis keerataan hubungan dua variabel didapatkan OR = 0.260 (95% CI 0.096-0.698) artinya jenis kelamin laki – laki meningkatkan resiko 0.260 kali untuk melakukan mekanisme koping maladaptif.

2. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan mekanisme koping Tabel 5.8

Hubungan antara pendidikan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 9 orang (45.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif berpendidikan dasar, 19 orang (57.6%) berpendidikan menengah, dan 12 orang (63.2%) berpendidikan tinggi yang memiliki mekanisme koping adaptif.

cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan antara tingkat pendidikan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping.

3. Hubungan antara pengetahuan dengan mekanisme koping Tabel 5.9

Hubungan antara pengetahuan klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 20 orang (50.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki pengetahuan cukup dan 20 orang (50.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki pengetahuan baik.

4. Hubungan antara harapan akan self-efficacy dengan mekanisme koping Tabel 5.10

Hubungan antara harapan akan self-efficacy klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Harapan akan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 8 orang (32.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki harapan akan self-efficacy rendah dan 32 orang (68.1%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki harapan akan self-efficacy tinggi.

4.533 kali untuk melakukan mekanisme koping maladaptif dibandingkan dengan klien yang memiliki self-eficacy rendah.

5. Hubungan antara optimisme dengan mekanisme koping Tabel 5.11

Hubungan antara optimisme klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Optimisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 19 orang (52.8%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki sikap pesimis dan 21 orang (58.3%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki sikap optimis.

6. Hubungan antara dukungan sosial dengan mekanisme koping Tabel 5.12

Hubungan antara dukungan sosial klien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping

Dukungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 72 klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis terdapat 12 orang (54.5%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki dukungan sosial yang kurang dan 28 orang (56.0%) yang memiliki mekanisme koping adaptif memiliki banyak dukungan sosial.

50

PEMBAHASAN A. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu :

1. Pada penelitian ini pasien tidak dikaji lamanya menjalani hemodialisis. Lamanya menjalani hemodialisis merupakan salah satu faktor klien menggunakan mekanisme koping adaptif atau maladaptif.

2. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini hanya menghubungkan variabel-variabel yang diduga berhubungan dengan variabel dependen, sehingga masih ada variabel-variabel lain yang belum masuk dalam kerangka konsep yang diduga berhubungan dengan variabel dependen.

4. Pada penelitian ini, peneliti tidak mengkhususkan pasien dengan jadwal hemodialisisnya seperti pasien yang menjalani hemodialisis 1x seminggu, 2x seminggu atau setiap hari menjalani hemodialisis.

B. Mekanisme Koping Klien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis

Penyakit gagal ginjal merupakan penyakit kronik dan salah satu terapinya adalah hemodialisis yang akan menyebabkan perubahan peran, citra tubuh, mengancam identitas dan mengubah gaya hidup yang ada. Perubahan – perubahan yang terjadi dan adanya ancaman dalam diri individu membuat seseorang berusaha untuk mengatasinya dan usaha yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi masalah disebut mekanisme koping. Menurut Lazarus (1991) koping dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang bersifat menantang, mengancam, membahayakan, merugikan atau menguntungkan seseorang. (Kuntjoro, 2009)

Pada hasil penelitian menunjukkan jumlah klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis memiliki mekanisme koping yang adaptif yaitu sebanyak 40 orang (55.6%), sedangkan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis yang memiliki mekanisme koping maladaptif sebanyak 32 orang (44.4%). Dari hasil penelitian didapatkan mekanisme koping yang digunakan oleh klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis adalah adaptif.

dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan Mok dan Tam (2001) yang menyatakan bahwa salah satu pengggunaan mekanisme koping tergantung dari pengalaman masa lalu yang pernah dialami klien.

Menurut Schafer (1992) dalam Huda (2001) menyatakan bahwa koping adaptif membantu individu untuk mengatasi stres secara efektif dan mengurangi distress yang ada. Menurut Stuart & Laraia (2005) dikatakan konstruktif ketika kecemasan ditangani sebagai sinyal peringatan dan individu menerima sebagai tantangan untuk memecahkan masalah. Kemampuan pasien untuk beradaptasi terhadap kehidupan yang baru dapat dipercepat dan dimaksimalkan dengan adanya dukungan dan nasehat dari perawat hemodialisis.

Koping berfungsi untuk mengatur masalah dan / atau mengatur distres emosional (Folkman et.al., 1986). Penggunaan koping yang sukses tidak hanya mengurangi ancaman tapi juga mengatasi ancaman yang ada. (Welch & Austin, 2001). Bagaimanapun, penggunaan mekanisme koping tergantung pada penilaian individu, pemanfaatan sumber – sumber yang tersedia, pengalaman masa lalu dan berat atau ringannya stres yang dihadapi. (Mok & Tam, 2001)

C. Hubungan Jenis Kelamin dengan Mekanisme Koping

Dari hasil penelitian klien yang paling banyak menggunakan mekanisme koping maladaptif adalah perempuan sebanyak 63.3% dibandingkan dengan klien laki – laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan penggunaan strategi koping. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa perempuan cenderung menggunakan strategi koping yang bertujuan mengubah respon emosi mereka terhadap keadaan yang stresfull, sedangkan laki – laki lebih banyak menggunakan koping yang berfokus pada masalah dalam mengatasi keadaan yang stresssfull (Endler and Parker, 1990; Matud, 2004; Ptacek et.al., 1994 dalam Kelly et.al., 2008)

Perbedaan gender antara perempuan dan laki – laki secara khas dalam mengatasi stres merupakan salah satu alasan mengapa perempuan cenderung menunjukkan distres psikologis, tanda – tanda depresi, dan cemas dibandingkan dengan laki – laki. (Matud, 2004; Mazure and Maciejweski, 2003). Oleh karena itu, perempuan cenderung menggunakan koping yang berfokus pada emosi untuk mengatur stresor yang lebih banyak dihubungkan dengan depresi dan cemas dibanding laki – laki (Mezulis et.al., 2002 dalam Kelly et.al., 2008)

Billings & Moos (1981), Hamilton & Fagot (1988) dan Ptacek et.al. (1992) dalam Lindvisqt et.al. (2000) menemukan bahwa pasien wanita sebagaimana wanita pada populasi umum menggunakan koping yang berfokus pada emosi dan dukungan sosial, sedangkan laki – laki lebih banyak menggunakan koping yang berfokus pada masalah. Folkman & Lazarus (1980) menekankan bahwa masalah dan tuntutan psikologis mungkin merupaka faktor confounding ketika menginterpretasikan perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, jika laki – laki dan perempuan menghadapi tuntutan yang berbeda setiap hari, mungkin dipengaruhi penggunaan strategi koping.

D. Hubungan Antara Pendidikan dengan Mekanisme Koping

Pendidikan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan (praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah), dan meningkatkan kesehatannya. (Notoatmodjo, 2005).

Pada penelitian ini diketahui sebagian besar klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis berpendidikan SMA. Berdasarkan hasil uji statistik di dapatkan P value > 0.05 yaitu sebesar 0.258 dapat disimpulkan secara statistik belum cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan antara tingkat pendidikan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping.

menentukan langkah yang harus ia ambil untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Walaupun hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan mekanisme koping namun data menunjukkan bahwa klien yang berpendidikan dasar lebih banyak menggunakan mekanisme koping yang maladaptif sebanyak 55% orang dibandingkan dengan klien yang berpendidikan menengah 42.4% dan tinggi 36.8%. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak informasi yang diterima sehingga memberikan kesempatan pada individu untuk mengeksplorasi pilihan yang ada untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi termasuk masalah kesehatan dan masalah perubahan – perubahan yang diakibatkan oleh sakit.

Tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dengan menkanisme koping yang digunakan kemungkinan disebabkan oleh hal – hal lain seperti kurang jelasnya informasi yang diterima, banyaknya informasi yang diterima dan harus dijalani.

E. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Mekanisme Koping

untuk menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping.

Hasil penelitian menunjukkan klien yang paling banyak menggunakan mekanisme koping maladaptif adalah klien yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 62.5%. Meskipun pengetahuan merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak atau melakukan suatu hal, pada penelitian ini tidak sepenuhnya mekanisme koping yang digunakan oleh klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis didahului oleh pengetahuan yang baik.

Ketidak seimbangan antara koping individu dengan banyaknya informasi yang tersedia dapat menghambat kesembuhan. Pada suatu penelitian, pasien – pasien penyakit jantung pengguna koping represif (mengandalkan penyangkalan) yang menerima informasi lengkap tentang keadaan mereka menunjukkan tingkat komplikasi medis yang lebih tinggi daripada pasien yang menggunakan koping represif tapi tidak menerima informasi lengkap tentang keadaan mereka (Shaw dkk, 1985 dalam Nevid, 2005).

F. Hubungan Antara Harapan Akan Self-Efficacy Klien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisis dengan Mekanisme Koping

Pada penelitian ini diketahui sebagian besar klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis memiliki harapan akan self-efficacy yang tinggi. Berdasarkan hasil uji statistik di dapatkan P value < 0.05 yaitu sebesar 0.007 dapat disimpulkan secara statistik terbukti untuk menyatakan adanya hubungan antara harapan akan self-efficacy klien GGK yang menjalani terapi hemodialisis dengan mekanisme koping.

Hasil penelitian menunjukkan klien yang paling banyak menggunakan mekanisme koping maladaptif adalah klien yang memiliki harapan akan self-efficacy rendah sebanyak 68.0%. Apabila individu tidak mempunyai kemampuan untuk menanggulangi tantangan – tantangan penuh stres yang dihadapi dalam hidup, maka individu tersebut akan merasa semakin cemas bila menghadapi tantangan – tantangan itu (Bandura dkk, 1985). Individu dengan self-efficacy yang rendah (kurang keyakinan pada kemampuannya untuk melaksanakan tugas – tugas dengan sukses) cenderung untuk berfokus pada ketidakadekuatan yang dipersepsikannya. (Nevid, 2003). Individu dengan self-efficacy tinggi meyakini bahwa kerja keras untuk menghadapi tantangan hidup, sementara rendanya self-efficacy kemungkinan besar akan memperlemah bahkan menghentikan usaha seseorang.