PAKU HAJI DAN PUPUK P TERHADAP PERTUMBUHAN

DAN PRODUKSI KEDELAI

(Glycine max

(L.) Merr

) PADA TANAH MASAM

SUCI KARTIKA WATI

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

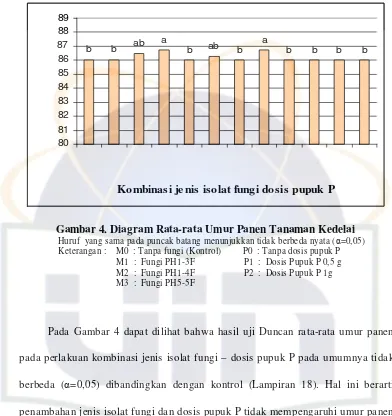

Halaman

2.3. Peranan Fosfor Bagi Tanaman ... 15

2.4. Ketersediaan P di dalam Tanah Masam ...16

2.5. Fungi Pelarut Fosfat ...17

2.6. Mekanisme Pelarutan Fosfat ... 18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 21

3.1. Waktu dan Tempat ... 21

3.2. Bahan dan Alat... 21

3.4. Cara Kerja di Rumah Kaca ... 23

3.6. Rancangan Penelitian dan Analisis Data ... 25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 27

4.2.7. Produksi (Bobot Total Biji Per Tanaman) ... 41

4.3. Peningkatan Produksi dan Efisiensi Pemakaian Pupuk P ... 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 45

5.1. Kesimpulan ... 45

5.2. Saran ... 45

DAFTAR PUSTAKA ... 46

Halaman

Gambar 1. Diagram Rata-rata Tinggi Tanaman Kedelai Umur Saat Panen ... 30

Gambar 2. Diagram Rata-rata Jumlah Cabang Tanaman Kedelai. ... 32

Gambar 3. Diagram Rata-rata Umur Berbunga Tanaman Kedelai ... 33

Gambar 4. Diagram Rata-rata Umur Panen Tanaman Kedelai... 36

Gambar 5. Diagram Rata-rata Jumlah Polong Tanaman Kedelai ... 37

Gambar 6. Diagram Rata-rata Jumlah Biji Tanaman Kedelai ... 39

Gambar 7. Diagram Rata-rata Bobot 100 Biji Tanaman Kedelai ... 40

Gambar 8. Diagram Rata-rata Bobot Total Biji Per Tanaman Kedelai ... 41

Gambar 9. Diagram Kenaikan Produksi Terhadap Perlakuan M0P1 ... 43

Halaman

Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian ... 50

Lampiran 2. Deskripsi Kedelai Varietas Slamet ... 51

Lampiran 3. Hasil Analisis Fisik dan Kimia Tanah Paku Haji ... 52

Lampiran 4. Perlakuan Isolat Fungi Pelarut Fosfat dengan Dosis Pupuk SP36... 53

Lampiran 5. Denah Tanam Penelitian ... 54

Lampiran 6. Pertumbuhan Tanaman Kedelai Varietas Slamet ... 55

Lampiran 7. Produksi Tanaman Kedelai Varietas Slamet ... 56

Lampiran 8. Parameter Fisik Pertumbuhan Kedelai ... 57

Lampiran 9. Hasil Pengolahan Data Perkecambahan Kedelai... 58

Lampiran 10. Hasil Pengolahan Data Tinggi Tanaman Kedelai Umur 10 hst ... 58

Lampiran 11. Hasil Pengolahan Data Tinggi Tanaman Kedelai Umur 30 hst ... 59

Lampiran 12. Hasil Pengolahan Data Peningkatan Tinggi Tanaman Kedelai Umur 10 ke 30hst ... 60

Lampiran 13. Hasil Pengolahan Data Tinggi Tanaman Kedelai Saat Panen ... 60

Lampiran 14. Hasil Pengolahan Data Peningkatan Tinggi Tanaman Kedelai Umur 30hst ke saat panen ... 61

Lampiran 15. Hasil Pengolahan Data Jumlah Cabang Tanaman Kedelai ... 62

Lampiran 16. Hasil Pengolahan Data Umur Berbunga Tanaman Kedelai ... 63

Lampiran 17. Hasil Pengolahan Data Jumlah Bunga Tanaman Kedelai ... 65

Lampiran 18. Hasil Pengolahan Data Umur Panen Tanaman Kedelai ... 66

Lampiran 19. Hasil Pengolahan Data Jumlah Polong Tanaman Kedelai ... 67

Lampiran 20. Hasil Pengolahan Data Jumlah Biji Tanaman Kedelai... 68

Lampiran 21. Hasil Pengolahan Data Bobot 100 Biji Tanaman Kedelai ... 69

Lampiran 22. Hasil Pengolahan Data Bobot Total Biji Tanaman Kedelai ... 70

Lampiran 23. Hasil Pengolahan Data Kenaikan Produksi Terhadap M0P1 ... 71

Lampiran 24. Hasil Pengolahan Data Kenaikan Produksi Terhadap M0P2 ... 72

Lampiran 24. Isolat Fungi Pelarut Fosfat ... 74

Lampiran 25. Inokulum Fungi Pelarut Fosfat ... 75

Lampiran 26. Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai Varietas Slamet ... 76

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu tanaman multiguna yang bisa digunakan sebagai bahan pangan, pakan serta bahan baku berbagai industri manufaktur dan olahan. Dengan pemanfaatannya yang sangat banyak dan jumlah penggunaannya yang selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan kedelai juga semakin meningkat setiap tahun (Adisarwanto, 2006). Kebutuhan kedelai di Indonesia rata-rata pertahun mencapai 2 juta ton, yang terbagi untuk produksi tempe 1,2 juta ton, kecap dan susu kedelai 0,65 juta ton, pakan ternak 1,0 juta ton serta benih 0,05 juta ton (Sukara, 2007).

Di Indonesia, meningkatnya kebutuhan akan kedelai ini tidak diimbangi oleh produksi dalam negeri. Angka produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 600-800 ton pertahun. Oleh karena itu, diperlukan suplai tambahan yang harus di impor dalam jumlah yang cukup besar mencapai jutaan ton (Sukara, 2007).

sehingga kebutuhan fosfor bagi tanaman belum terpenuhi (Adam dan Moore, 1983).

Unsur fosfor (P) adalah unsur penting kedua setelah nitrogen yang berperan penting dalam fotosintesis, perkembangan akar, pembentukan bunga, buah dan biji. Fosfor yang diserap tanaman adalah fosfat (Simanungkalit, 2006). Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah, Fe dan Al sehingga tidak tersedia bagi tanaman (Hardjowigeno, 1987). Tanaman kedelai membutuhkan banyak P untuk produksinya, sehingga perlu dilakukan suatu usaha untuk mengurai unsur P yang terikat di dalam tanah (Ginting dkk, 2006).

Kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai varietas Slamet. Varietas Slamet adalah varietas yang toleran keracunan aluminium, efisien menggunakan fosfat, toleran tanah masam dan berdaya hasil tinggi serta tahan terhadap penyakit karat daun (Sunarto, 1985). Produksi kedelai varietas Slamet mencapai 2,26 ton/ha dengan umur panen 87 hari. Kadar protein dan kadar minyak yang dimiliki oleh varietas ini adalah 34,0 % dan 22,6% (Adisarwanto, 2006).

tanah yang terikat dan fosfat dari pupuk kimia yang terakumulasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Mikroba ini disebut mikroba pelarut fosfat (Hasanudin, 2006).

Mikroba pelarut fosfat salah satunya adalah fungi. Fungi yang dapat melarutkan fosfat umumnya berasal dari kelompok Ascomycetes seperti Aspergillus niger, A. awamori, Penicillium digitatum, Fusarium dan Sclerotium

(Waluyo, 2007). Fungi pelarut fosfat yang dominan di tanah adalah Penicillium sp. dan Aspergillus sp. (Suh et al., 1995; Whitelaw et al., 1999). Fungi pelarut fosfat yang dominan ditemukan di tanah masam Indonesia adalah Aspergillus niger dan Penicillium sp. (Goenadi dkk., 1993).

Dalam penelitian ini menggunakan isolat fungi yang berasal dari tanah daerah Paku Haji Tangerang. Fungi diisolasi dengan menggunakan metode House Trap (Souchie et al, 2006). Isolasi fungi pelarut fosfat terbaik yang diperoleh dari tanah tersebut adalah PH1-3F rasio 2,712, PH1-4F rasio 4,150 dan PH5-5F rasio 2,467 (Asih 2007, belum dipublikasikan). Isolat PH1-3F telah teridentifikasi sebagai Gliocladium sp., isolat PH1-4F telah teridentifikasi sebagai Penicillium sp. dan isolat PH5-5F telah teridentifikasi sebagai Aspergillus sp. (Eva, 2008).

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jenis isolat fungi pelarut fosfat terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

3. Bagaimana pengaruh kombinasi jenis isolat fungi – dosis pupuk P terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

1.3. Hipotesis

1. Penginokulasian jenis isolat fungi pelarut fosfat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

2. Pemberian dosis pupuk P berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

3. Kombinasi jenis isolat fungi pelarut fosfat – dosis pupuk P berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

1.4. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh inokulasi jenis isolat fungi pelarut fosfat terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai pada tanah masam. 2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk P terhadap pertumbuhan dan

produksi tanaman kedelai pada tanah masam.

1.5. Manfaat

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pemanfaatan fungi pelarut fosfat dan dosis pupuk P agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai serta mengefisienkan pemakaian pupuk P di lahan masam.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kedelai

2.1.1. Asal Usul Tanaman Kedelai

Kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 SM. Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19, menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Menurut laporan, kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Masuknya kedelai di Indonesia diduga dibawa oleh imigran Cina yang mengenalkan beberapa jenis masakan yang berbahan baku biji kedelai (Adisarwanto, 2006).

Menurut Cahyadi (2007), Bangsa cina tidak hanya dijadikan sebagai masakan. Tetapi untuk dijadikan susu yaitu dengan cara merebusnya, lalu digiling, diperas dan diambil airnya. Resep tersebut lalu menyebar ke negara- negara seperti Jepang, Amerika dan Indonesia.

2.1.2. Taksonomi Tanaman Kedelai

Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja dan Soja max. Namun demikian, pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine

max(L.)Merill. Klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae, Ordo: Rosales, Subordo: Leguminosinae, Famili: Leguminosae, Subfamili: Papilonaceae, Genus: Glycine, Subgenus: Glycine, Spesies: Glycine max (L.)Merill (Adisarwanto, 2006).

2.1.3. Morfologi Tanaman Kedelai

Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak dan merupakan tanaman semusim. Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan serabut akar yang tumbuh dari akar tunggang. Perkembangan akar kedelai sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia tanah, jenis tanah, cara pengolahan lahan, kecukupan unsur hara, serta ketersediaan air di dalam tanah. Pertumbuhan akar tunggang dapat mencapai panjang sekitar 2 m atau lebih pada kondisi yang optimal, sedangkan serabut akar dapat tumbuh pada kedalaman tanah sekitar 20-30 cm (Adisarwanto, 2006).

Pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe determinate dan indeterminate. Pertumbuhan batang tipe determinate ditunjukkan dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada saat tanaman mulai berbunga. Pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan bila pucuk batang tanaman masih bisa tumbuh daun, walaupun tanaman sudah mulai berbunga (Adisarwanto, 2006).

Helaian daun ini mempunyai dua bentuk, yaitu bulat (oval) dan lancip. Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi faktor genetik (Adisarwanto, 2006).

Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, artinya dalam setiap bunga terdapat bunga jantan dan bunga betina. Bunga tumbuh pada ketiak daun, berwarna ungu atau putih yang terletak pada ruas-ruas batang (Suprapto, 2001).

Buah kedelai berbentuk polong dengan jumlah biji rata-rata kisaran 1-4 tiap polong. Kulit polong berwarna hijau dan ditumbuhi bulu (trikoma) berwarna kuning kecoklatan. Dalam proses pematangan warna polong berubah menjadi lebih tua, warna hijau menjadi kehitaman atau coklat tua (Sumarno, 1984).

2.1.4. Manfaat Tanaman Kedelai

Kedelai mempunyai nilai guna yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan seperti tempe, toge (kedelai kecambah), tahu dan kecap. Menurut Pitojo (2003), Kedelai sebagai bahan pangan dapat digunakan dalam bentuk tepung seperti susu kedelai, campuran roti, campuran kue, campuran minuman dan makanan bayi. Selain itu juga dapat digunakan dalam bentuk tepung tanpa lemak seperti roti, mie, biskuit, bahan lem, cat dan bir. Sebagai bahan pakan kedelai dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu hijauan, biji kedelai dan limbah pengolahan kedelai. Sebagai bahan baku industri, kedelai merupakan bahan dasar pada industri besar (Adisarwanto, 2006).

digunakan sebagai bahan baku pengolahan minyak kedelai, minyak goreng dan hasil olahan lainnya pada industri skala kecil, menengah, maupun besar (Adisarwanto, 2006).

Sejak awal tahun 2000, telah berkembang penggunaan minyak kedelai sebagai campuran tinta cetak untuk koran, majalah dan sebagainya dengan kualitas tinta lebih baik dibandingkan dengan tinta cetak yang berbahan dasar minyak bumi. Minyak tinta cetak kedelai pertama kali digunakan pada tahun 1989 di USA oleh perusahaan Monsanto. Saat ini, penggunaan tinta cetak kedelai oleh berbagai media cetak sudah mencapai 95 % (Adisarwanto, 2006).

Menurut Pitojo (2002), Kedelai mengandung asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk dan berfungsi untuk menunjang pertumbuhan serta pemeliharaan tubuh. Selain itu, kedelai mengandung zat lesitin. Di dalam zat lesitin tersebut terdapat zat auksin yang memberi nutrisi pada kelenjar-kelenjar tubuh dan membantu menyediakan hormon. Lesitin juga bersifat emulsif terhadap lemak sehingga kedelai dapat mencegah penumpukan kolesterol di dalam tubuh, mencegah timbulnya penyakit jantung koroner dan kanker.

2.2. Budi Daya Tanaman Kedelai

1. Pemilihan Benih

kerusakan fisik dan keseragaman); mutu fisiologis (daya kecambah); dan mutu genetik (varietas yang ditanam) (Adisarwanto, 2006).

Adisarwanto (2006) juga mengemukakan, bahwa ciri-ciri benih kedelai bermutu secara fisik adalah tidak bercampur dengan kotoran atau benda lain, seperti kerikil, potongan batang atau tangkai batang dan biji lain. Benih murni tidak bercampur dengan benih varietas lain. Warna biji cerah, mengkilap dan tidak kusam. Benih tidak retak, tidak pecah dan tidak ada bercak. Ukuran biji seragam.

2. Waktu Tanam

Penentuan waktu tanam yang tepat akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan tanaman kedelai. Waktu tanam kedelai di lahan kering dimulai pada awal musim hujan, yaitu antara bulan Oktober atau November. Untuk musim tanam kedua dilakukan sekitar bulan Februari atau Maret. Untuk lahan sawah, permulaan waktu tanam yang paling tepat antara akhir bulan Februari sampai pertengahan Maret. Untuk penanaman kedua mulai awal bulan Juni sampai pertengahan Juli (Adisarwanto, 2006).

3. Penyiapan Lahan

permukaan tanah sedalam 5-10 cm, sehingga bila hujan turun kondisi tanah sudah cukup baik untuk ditanami. Sangat dianjurkan untuk membuat saluran-saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan di dalam petakan agar biji kedelai yang baru tumbuh tidak busuk atau mati (Adisarwanto, 2006).

4. Penanaman

Penanaman yang baik agar memperoleh produktivitas tinggi adalah dengan membuat lubang tanam sedalam 1,5-2 cm. Setiap lubang tanam diisi sebanyak 3-4 biji dan diupayakan 2 biji yang bisa tumbuh. Penanaman ini dilakukan dengan jarak tanam 40 cm x 10-15 cm. Penempatan arah tanam di daerah tropik tidak menunjukkan perbedaan antara arah Timur-Barat dengan Utara-Selatan. Hal yang terpenting adalah arah tanam harus sejajar dengan arah saluran irigasi sehingga air tidak tergenang dalam petakan (Adisarwanto, 2006).

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman kedelai diantaranya adalah : a. Penyiangan

atau cangkul. Untuk penanaman kedelai di lahan kering, penggunaan herbisida pratumbuh dapat dilakukan (Adisarwanto, 2006).

Menurut Widianto (2002), Penyiangan atau pengendalian gulma di lahan kering sebaiknya dilakukan saat tanaman masih muda. Akibat serangan gulma penurunan produksi bisa mencapai 10-60 %. Penyiangan saat tanaman berumur 15 dan 30 hari dapat meningkatkan hasil sampai 130 %.

b. Pemupukan

Pemupukan tanaman kedelai disesuaikan dengan kebutuhan unsur hara yang berada didalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman kedelai. Unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman adalah nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) (Adisarwanto, 2006).

c. Pengendalian hama dan penyakit

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi kedelai adalah adanya hama dan penyakit tanaman. Banyak jenis hama terutama yang menyerang tanaman kedelai mulai dari tanaman tumbuh diatas permukaan tanah sampai menjelang panen (Anonim, 1984).

Kendala biotik utama yang membatasi produktivitas tanaman kedelai didaerah tropis yaitu banyaknya jenis hama potensial yang dapat menyerang dan menurunkan produktivitas sampai 80 %, bahkan tanaman dapat gagal panen. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara menumbuhkan tanaman sehat, meningkatkan musuh alami hama, pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara fisik dan mekanik, penanaman varietas tahan hama, pengendalian secara biologis dan pengendalian hama dengan pestisida (Adisarwanto, 2006). Namun, penggunaan pestisida yang berlebihan merupakan penyebab meledaknya populasi organisme penggangu. Oleh karena itu, pengendalian hama secara terpadu (PHT) sangat penting (Widianto, 2002)

6. Produksi Tanaman Kedelai

a. Umur Panen

Umur kedelai terhitung dari awal penanaman biji sampai dengan masa panen tiba. Umur panen kedelai setiap varietas sangat bervariasi. Berdasarkan perbedaan umur panen, dapat dibedakan beberapa jenis kedelai antara lain :

3. Kedelai dalam : nerumur panjang yaitu lebih dari 90 hari.

Panjang pendeknya umur panen kedelai berkaitan dengan faktor iklim dan keadaan geografis suatu tempat. Beberapa contoh umur panen dengan varietas kedelai yang berbeda antara lain :

1. Kedelai varietas Otan, tahun pelepasan 1918 dengan umur panen antara 90 - 100 hari.

2. Kedelai varietas Galunggung, tahun pelepasa 1981 dengan umur panen 85 hari.

3. Kedelai varietas Orba, tahun pelepasan 1985 dengan umur panen 85 hari. 4. Kedelai varietas Muria, tahun pelepasan 1987 dengan umur panen antara 80 –

88 hari.

5. Kedelai varieats Tidar, tahun pelepasan 1987 dengan umur panen 75 hari (AAK, 1991)

b. Jumlah biji

7. Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai

a. Tanah

Tanaman kedelai dapat hidup disemua jenis tanah, namun untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang optimal dibutuhkan tanah berstruktur lempung berpasir atau tanah liat berpasir. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan. Kedalaman olahan tanah juga merupakan faktor pendukung pertumbuhan akar artinya semakin dalam olah tanahnya maka akan tersedia ruang untuk pertumbuhan akar yang lebih bebas sehingga akar tunggang yang terbentuk semakin kokoh dan dalam (Adisarwanto,

2006).

Selain tekstur tanah, nilai pH juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman kedelai. Keadaan pH tanah yang sesuai bagi pertumbuhan kedelai berkisar antara 5,5-6,5. Pada tanah asam pH tanah berkisar antara 4,6-5,5 hal ini mempengaruhi penyerapan hara oleh perakaran tanaman, mempengaruhi kemampuan penetrasi bakteri Rhizobium ke perakaran tanaman untuk membentuk bintil akar. Pada tanah dengan nilai pH lebih dari 7, kedelai sering menampakkan gejala klorosis karena kekurangan hara besi. Pada kondisi pH 3,5-4,5 pertumbuhan tanaman terhambat (tanaman tumbuh sangat kerdil) karena keracunan aluminium atau mangan (Pitojo, 2002).

b. Suhu

proses perkecambahan berlangsung lambat karena perkecambahan biji tertekan pada kondisi kelembaban tanah yang tinggi. Pada suhu yang tinggi banyak biji yang mati akibat respirasi yang terlalu cepat (Adisarwanto, 2006).

Suhu lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan tanaman kedelai. Bila suhu lingkungan berkisar 400C pada masa tanaman berbunga, bunga tersebut akan rontok sehingga jumlah polong dan biji kedelai yang terbentuk juga semakin berkurang. Suhu yang terlalu rendah berkisar 100C dapat menghambat proses pembungaan dan pembentukan polong kedelai. Suhu lingkungan yang optimal untuk pembentukan bunga yaitu 24-250C (Adisarwanto, 2006).

Menurut Pitojo (2002), Pertumbuhan tanaman kedelai terbaik diperoleh pada kisaran suhu antara 200C-350C. Suhu optimal berkisar antara 250C-270C, dengan kelembapan udara rata-rata 50 %. Tanaman kedelai memerlukan intensitas cahaya penuh, dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di daerah yang terkena sinar matahari.

c. Curah hujan

2.3. Peranan P bagi Tanaman

Tanaman harus mendapatkan atau mengandung P yang cukup untuk pertumbuhannya secara optimal. Menurut Soepardi (1983), peranan fosfat bagi tanaman sangat penting untuk pertumbuhan sel, pembentukan akar halus dan rambut akar, memperkuat jerami agar tanaman tidak mudah rebah, memperbaiki kualitas tanaman, pembentukan bunga, buah dan biji serta memperkuat daya tahan terhadap penyakit. Hardjowigeno (1987) juga menyatakan bahwa peranan fosfat bagi tanaman untuk pembelahan sel, pembentukan albumin, pembentukan bunga, buah dan biji, mempercepat pematangan, memperkuat batang agar tidak mudah roboh, perkembangan akar, memperbaiki kualitas tanaman terutama sayur-mayur dan makanan ternak serta tahan terhadap penyakit.

Menurut Jones (1990) bahwa respon tanaman terhadap aplikasi pupuk P dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis tanaman maupun pupuk P. Pemberian pupuk P pada tanah masam sering menghasilkan efisiensi pupuk yang rendah karena sejumlah besar P terikat melalui penjerapan (Helyar, 1997; Kirk et al, 1998). Usaha untuk meningkatkan efisiensi pemupukan P sangat penting, karena di Indonesia tambang fosfat (P) sudah jarang, beragam dan berkadar rendah. Kondisi ini akhirnya menjadikan harga pupuk P menjadi mahal (Winarso, 2005).

menyatakan peningkatan hasil biji kedelai maksimum dicapai pada takaran pupuk 40 kg P/ha atau setara 260 kg SP36.

2.4. Ketersediaan P di dalam Tanah Masam

Kedelai memerlukan fosfat dalam jumlah relatif banyak. Hara fosfat dihisap tanaman sepanjang pertumbuhannya. Kekurangan P pada kebanyakan tanaman terjadi sewaktu tanaman masih muda, karena belum adanya kemampuan yang seimbang antara penyebaran fosfat oleh akar dan fosfat yang dibutuhkan. Fosfat yang diisap oleh akar kemudian disebarkan ke daun, batang, tangkai dan biji. Fosfat didalam tanah tidak mudah tersedia pada pH tanah antara 5.5 -7.0. Bahan induk tanah dan bahan organik berpengaruh besar terhadap jumlah tersedianya fosfat. Jumlah fosfat yang cukup besar akan diberikan pada tanah yang miskin fosfat atau tanah masam (Suprapto,2001).

2.5. Fungi Pelarut Fosfat

Tanah secara umum tersusun oleh senyawa anorganik, senyawa organik, udara dan air serta mengandung bagian yang berbentuk jasad hidup yang secara umum terdiri dari mikroba. Mikroba tanah sebagian besar terdiri dari bakteri, fungi dan mikroalgae (Waluyo, 2007).

Menurut Brady and Weil (2002), fungi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu mold, yeast dan mushroom. Fungi berperan dalam transformasi unsur pokok di dalam tanah dan pembentukan humus. Fungi tidak mengandung klorofil dan sumber energi dan karbon bergantung dari bahan organik tanah. Jumlah fungi dalam tanah bervariasi sekitar 106 individu per gram tanah, tergantung pada kondisi tanah. Faktor yang penting yang berhubungan dengan aktivitas fungi adalah ketersediaan makanan.

Mold merupakan fungi yang mikroskopik atau semi mikroskopik. Dalam tanah, peranan mold lebih besar dibandingkan mushroom. Mold berperan dalam aerasi tanah dan mengurangi pergerakan udara. Mold dapat menurunkan pH tanah sehingga banyak terdapat pada tanah masam, dimana tidak terlalu banyak kompetisi dengan bakteri. Mold banyak terdapat pada semua horison tanah yang memiliki bahan organik banyak dan aerasi cukup. Ada empat genus yang umum ditemukan di dalam tanah, yaitu Penicillium sp., Mucor sp., Trichoderma sp. dan Aspergillus sp. (Brady and Weil, 2002).

(Waluyo, 2007). Menurut Motsara (1995) fungi yang dapat melarutkan fosfat adalah P. digitatum.

2.6. Mekanisme Pelarutan Fosfat

Di dalam tanah, fosfat dapat berbentuk organik dan anorganik yang merupakan sumber fosfat yang penting bagi tanaman. Fosfat organik berasal dari bahan organik sedangkan fosfat anorganik berasal dari mineral-mineral yang mengandung fosfat. Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroorganisme pelarut fosfat berlangsung secara kimia dan biologis baik untuk bentuk fosfat organik dan anorganik (Thomas, 1985; Asea et al., 1988).

Mekanisme pelarutan fosfat secara kimia merupakan mekanisme pelarutan fosfat yang utama yang dilakukan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme akan menghasilkan asam organik yang dapat menurunkan pH tanah. Perubahan pH berperan penting dalam meningkatkan kelarutan fosfat. Selanjutnya asam organik akan bereaksi dengan bahan pengikat fosfat seperti Al3+, Fe3+, Ca2+ dan Mg2+ membentuk khelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan dapat diserap oleh tanaman (Thomas, 1985; Asea et al., 1988).

(Gaur et al., 1980; Paul dan Clark, 1989). Enzim fosfatase dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-senyawa organik menjadi bentuk yang tersedia.

Louw dan Webley (1959) meyakini bahwa salah satu mekanisme pelepasan fosfat yang terikat pada besi fosfat terkait dengan hidrogen sulfida (H2S) yang

diproduksi oleh bakteri pelarut fosfat. Pengkhelatan Fe3+ dari Fe fosfat oleh siderophore (ferric spesifik khelat) yang diproduksi oleh beberapa bakteri pelarut fosfat juga diyakini sebagai salah satu mekanisme pelarutan hara P pada tanah masam (Mullen, 1998).

Aktivitas mikroba pelarut fosfat sangat tergantung pada pH tanah (Soepardi, 1983). Kecepatan mineralisasi juga meningkat dengan nilai pH yang sesuai bagi metabolisme mikroba dan pelepasan fosfat akan meningkat dengan meningkatnya nilai pH dari asam ke netral. Selain itu, kecepatan mineralisasi ternyata berkorelasi langsung dengan jumlah substrat. Tanah-tanah yang kaya fosfat organik merupakan tanah yang paling baik bagi berlangsungnya proses mineralisasi (Alexander, 1977).

Pengaruh asam organik (sitrat, tartarat dan asetat) pada gel Al dan Fe terhadap serapan fosfor menunjukkan bahwa tanpa anion organik, maka Fe menyerap fosfor dalam jumlah yang sangat banyak. Asam sitrat menyerap fosfor jauh lebih banyak dibanding tartarat. Tetapi jumlah Al yang diikat kedua asam tersebut tidak berbeda. Asam asetat tidak efektif dalam melarutkan fosfat, karena asam asetat kurang kuat dalam membentuk komplek dengan Al maupun Fe.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pusat Laboratorium Terpadu Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Rumah Kaca yang terbuat dari bambu yang atapnya ditutupi oleh plastik. Kegiatan dimulai pada bulan April 2008 sampai September 2008.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai varietas Slamet (deskripsi di Lampiran 2), isolat fungi PH1-3F ( Paku Haji pada lokasi kesatu, fungi ketiga), PH1-4F (Paku Haji pada lokasi kesatu, fungi keempat) dan PH5-5F (Paku Haji pada lokasi kelima, fungi kelima) yang diisolasi dari sampel tanah dareah Paku Haji Tangerang, dextrose, umbi kentang, Bacto Agar, kain kasa, kertas saring, akuades, alkohol 70%, insektisida Decis 2,5 EC dengan konsentrasi 0,5 ml/L pupuk dasar N (Urea) 250 kg/ha dan K, (KCl) 100 kg/ha serta pupuk perlakuan P merek SP36 150 kg/ha.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah polybag dengan diameter 35 cm, gelas beaker, timbangan analitik, penangas air, stirrer, spatula, labu Erlenmeyer, gelas ukur, sekop, autoklaf dan penggaris atau meteran. Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran fisik adalah luxmeter, soil tester dan termometer.

3.3. Cara Kerja di Laboratorium

3.3.1. Pembuatan Media Potato Dextrose Broth (PDB) dan Potato Dextrose

Agar (PDA)

Kentang dikupas bersih, dipotong bentuk dadu dan ditimbang sebanyak 150 g. Setelah itu, kentang dimasukkan ke dalam gelas beaker dan ditambahkan 300 ml akuades kemudian dipanaskan dengan menggunakan penangas air. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain kasa 4 lapis dan ditambahkan akuades sampai volumenya mencapai 500 ml, kemudian ditambahkan dextrose sebanyak 7,5 g. Media tersebut dipanaskan kembali sampai homogen kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit. Hal yang sama dilakukan pada pembuatan PDA dengan penambahan agar sebanyak 7,5 g.

3.3.2. Peremajaan dan Pembuatan Inokulum Fungi Pelarut Fosfat

3.4. Cara Kerja di Rumah Kaca

Persiapan Tanah

Tanah diambil dari daerah Paku Haji (Analisis Tanah di Lampiran 3), yaitu tempat pengisolasian mikroba pelarut fosfat terdahulu. Setelah dibersihkan dan diayak, tanah diisikan ke dalam polybag yang telah disediakan, masing- masing sebanyak 4 kg.

3.4.2. Persiapan Benih

Banyaknya benih yang diperlukan sangat tergantung pada jarak tanam dan besar kecilnya benih. Untuk varietas Slamet benih yang dihasilkan berukuran kecil-kecil. Dalam penelitian ini, benih yang digunakan untuk ditanam dalam polibag adalah benih kedelai yang sehat seperti mengkilat, bersih dari kotoran, tidak keriput dan memiliki ukuran dan bentuk yang sama satu sama lain.

Penanaman

Pemupukan

Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, pemupukan pertama dilakukan pada tanah sebelum penanaman dengan menggunakan pupuk N (Urea), P (SP36)

dan K (KCl) dengan dosis N 100 kg/ha, P 200 kg/ha dan K 100kg/ha. Pemupukan kedua adalah perlakuan pemberian pupuk P yang dilakukan 10 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk P (SP36) yaitu sebanyak 0 g, 0,5 g dan 1 g.

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiraman satu hari sekali pada waktu pagi hari. Pembersihan gulma di sekitar tanaman dengan cara dicabuti. Pembersihan hama diberi insektisida dengan cara disemprotkan ke tanaman.

3.4.6. Panen

Dalam penelitian ini waktu panen tanaman kedelai varietas Slamet pada umur 86 hst. Waktu panen ditentukan apabila sudah terlihat adanya perubahan warna polong, dari kehijauan menjadi coklat kekuningan. Panen dilakukan bila lebih dari 95 % polong kedelai sudah berwarna coklat kekuningan dan daun banyak yang gugur.

3.5. Pengamatan

kecambah, tinggi tanaman yang diukur pada umur 10 hari, 30 hari dan pada saat panen serta jumlah cabang dihitung pada saat panen (Lampiran 6).

Produksi tanaman kedelai diamati pada saat pertama kali bunga muncul. Parameter yang diamati mulai dari umur berbunga dihitung pada saat tanaman kedelai berbunga untuk setiap tanaman. Varietas Slamet memiliki warna bunga ungu. Jumlah bunga dihitung pada saat tanaman kedelai berbunga untuk setiap tanaman. Umur panen dihitung pada saat tanaman kedelai menghasilkan polong. Polong yang sudah masak memiliki ciri-ciri berwarna kuning atau coklat dan daun sudah banyak yang menguning atau gugur. Jumlah polong yang dihitung dari tiap tanaman adalah polong yang bernas. Jumlah biji yang dihitung dari tiap tanaman adalah biji yang bernas, kemudian dihitung bobot 100 biji dan bobot total biji (Lampiran 7).

3.6. Rancangan Penelitian dan Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap pola faktorial 4x3 dengan 4 ulangan. Faktor pertama adalah jenis inokulum isolat fungi pelarut fosfat, yang terdiri atas tiga taraf, yaitu tanpa inokulum (M0), 20 g inokulum PH1-3F per tanaman (M1), 20 g inokulum PH1- 4F per tanaman (M2), 20 g inokulum PH5-5F per tanaman (M3). Faktor kedua adalah dosis pupuk P, terdiri atas tiga taraf, yaitu tanpa pupuk SP36 (P0), 0,5 g

pupuk SP36 per tanaman (P1) dan 1 g pupuk SP36 per tanaman (P2) (Lampiran 4).

Rumusan Hipotesis (Pratisto, 2004) :

1. Hipotesis nihil/nol (H0) : Parameter pada kontrol dan perlakuan tidak

berbeda nyata.

2. Hipotesis alternatif (H1) : Parameter pada kontrol dan perlakuan berbeda nyata.

Interpretasi :

a. Nilai Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas (sig) < 0,05 = signifikan, maka H0

ditolak

b. Nilai Fhitung > Ftabel atau nilai probabilitas (sig) > 0,05 = tidak signifikan,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Tanaman Kedelai

4.1.1. Perkecambahan

Kecambah tanaman kedelai yang diteliti muncul ke permukaan tanah pada umur 5-6 hst. Munculnya kecambah kedelai ini sedikit terlambat (Lampiran 6) dibandingkan hasil penelitian Dasumiati (2007), yaitu munculnya kecambah kedelai dengan inokulasi fungi pelarut fosfat ke permukaan tanah pada umur 3-5 hst. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu tanam kedelai. Dalam penelitian waktu tanam kedelai dilakukan pada saat musim kemarau sekitar bulan Juni. Secara umum, waktu tanam kedelai yang baik dimulai pada musim hujan yaitu antara bulan Oktober atau November dan bulan Februari atau Maret.

Selain adanya perbedaan waktu tanam keterlambatan benih untuk berkecambah juga dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Hidayat (2000), benih akan berkecambah setelah mengalami masa dorman yang dapat disebabkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti embrio belum masak (dari segi fisiologi), kulit biji tahan atau impermeabel dan adanya penghambat tumbuh. Sedangkan faktor eksternal, seperti kadar air, kelembaban, cahaya dan suhu.

jenis isolat fungi, dosis pupuk P dan kombinasi jenis isolat fungi – dosis pupuk P yang digunakan dalam penelitian ini terhadap perkecambahan kedelai varietas Slamet menunjukkan bahwa inokulasi fungi pelarut fosfat tersebut tidak menghambat proses perkecambahan dan tidak berpotensi menyebabkan pembusukan benih. Hasil penelitian Prastyowati (2008) juga menunjukkan bahwa inokulasi fungi pelarut fosfat terhadap benih tidak menghambat proses perkecambahan. Sedangkan penginokulasian fungi pelarut fosfat pada akar menyebabkan kematian.

4.1.2. Tinggi Tanaman Kedelai

Pada awal pengukuran tinggi tanaman, yaitu pada 10 hst belum terlihat adanya perbedaan tinggi tanaman antar perlakuan. Rata-rata tinggi tanaman kedelai berkisar antara 5,1 - 10,3 cm (Lampiran 6). Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rata-rata tinggi tanaman pada umur 10 hst tidak berpengaruh pada perlakuan jenis fungi, dosis pupuk P dan kombinasi jenis fungi – dosis pupuk P (Lampiran 10).

yang rendah juga berakibat pertumbuhan bagian atas tanaman menjadi kurang optimal yang secara otomatis dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis.

Tanaman kedelai pada umur 30 hst memiliki rata-rata tinggi berkisar antara 21,7 - 31,8 cm (Lampiran 6). Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rata-rata tinggi tanaman 30 hst tidak berpengaruh pada perlakuan jenis isolat fungi, dosis pupuk P dan kombinasi jenis isolat fungi – dosis pupuk P (Lampiran 11). Sama halnya dengan pertumbuhan tinggi tanaman kedelai 10 hst, pertumbuhan tinggi tanaman kedelai 30 hst belum berpengaruh dengan penambahan fungi pelarut fosfat dan dosis pupuk P terhadap tinggi tanaman karena tanaman masih menggunakan persediaan unsur hara yang sama. Peningkatan tanaman kedelai pada umur 10 ke 30 hst tidak berbeda nyata, hal ini telah dibuktikan dengan hasil analisis variansi (Lampiran 12).

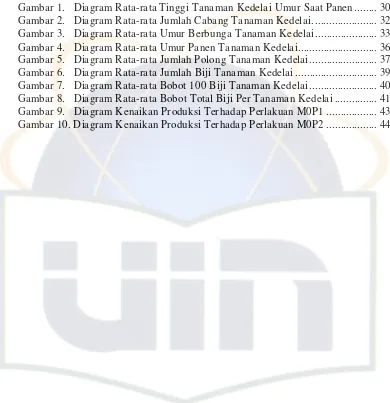

Pengamatan tinggi tanaman pada saat panen menunjukkan peningkatan tinggi pada perlakuan jenis isolat fungi pelarut fosfat, jika dibandingkan dengan yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Rata-rata tinggi tanaman kedelai pada umur 86 hst atau saat panen berkisar antara 36 - 74,75 cm (Lampiran 6).

80

Gambar 1. Diagram Rata-rata Tinggi Tanaman Kedelai Umur Saat Panen Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05) Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P

M1 : Fungi PH1-3F P1 : Dosis Pupuk P 0,5 g M2 : Fungi PH1-4F P2 : Dosis Pupuk P 1 g

M3 : Fungi PH5-5F

Waksman dan Starkey (1981) menyatakan bahwa fosfat tersedia di tanah lebih tinggi pada perlakuan fungi seperti Aspergillus sp., Trichoderma sp., Penicillium sp. dan Gliocladium sp. Fungi-fungi tersebut sangat berperan dalam mengubah fosfat yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi fosfat yang tersedia. Fungi memiliki kemampuan dalam membebaskan fosfat dari komplek organik ke bentuk fosfat organik. Tanaman biasanya mengabsorbsi P dalam bentuk fosfat

anorganik seperti ion ortofasfat primer H2PO4- dan sebagian kecil dalam bentuk

2-fosfat anorganik H2PO4 .

Menurut Betham (2002), pemberian fungi Aspergillus sp., Trichoderma sp., Penicillium sp., Gliocladium sp. dan dosis pupuk P dapat meningkatkan komponen pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah masam, serta dapat meningkatkan bobot kering akar, bobot kering bagian atas tanaman, jumlah polong total, bobot biji tanaman dan serapan P.

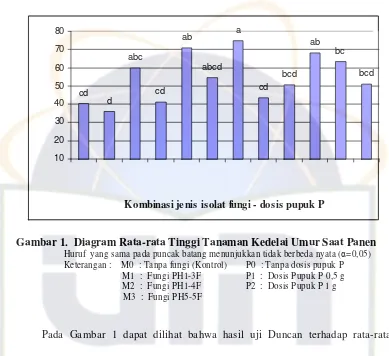

4.1.3. Jumlah Cabang

a

Gambar 2. Diagram Rata-rata Jumlah Cabang Tanaman Kedelai Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05)

Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P dengan kontrol. Rata-rata jumlah cabang tertinggi diperoleh dari perlakuan isolat PH1-4F dan PH5-5F (Lampiran 15).

4.2. Produksi Tanaman Kedelai

4.2.1. Umur Berbunga

Berbunga merupakan fase awal reproduktif. Fase reproduktif tanaman kedelai ditandai dengan muncul dan membuka bunga pada salah satu buku batang utama. Dilanjutkan dengan fase bunga penuh yang ditandai dengan terbukanya bunga yang terletak pada salah satu dari dua buku teratas pada batang utama, dengan daun terbuka penuh (Tjitrosoepomo, 2003).

Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rata-rata umur berbunga tanaman kedelai berpengaruh pada perlakuan jenis fungi pelarut fosfat, dosis pupuk P dan kombinasi jenis fungi – dosis pupuk P (Lampiran 16). Menurut

Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P M1 : Fungi PH1-3F P1 : Dosis Pupuk P 0,5 g M2 : Fungi PH1-4F P2 : Dosis Pupuk P 1g

M3 : Fungi PH5-5F

Umur berbunga atau munculnya bunga pertama berkisar antara 35-37 hst. Widianto (2002) juga mengatakan bahwa tanaman kedelai varietas Slamet berbunga pada umur 37 hst. Gambar 3 menunjukkan bahwa penginokulasian fungi yang dikombinasikan dengan pupuk P pada umumnya mempercepat waktu berbunga, yaitu pada 35 hst. Waktu berbunga tercepat terdapat pada perlakuan M1P1, M2P0, M2P2, M3P1 dan M3P2 dibandingkan dengan M0P0 (kontrol) yang berbunga pada 37 hst. Hardjowigeno (2003) menyatakan bahwa fosfat sangat berperan dalam pembentukan komponen produksi, seperti pembentukan bunga, buah dan biji. Perbedaan di antara pengaruh jenis isolat fungi, dosis pupuk P serta kombinasinya menunjukkan adanya perbedaan jumlah fosfat yang digunakan untuk menginisiasi pembentukan bunga oleh tanaman kedelai varietas Slamet.

Hasil uji Duncan terhadap umur berbunga dengan variasi jenis isolat fungi (Lampiran 16) memperlihatkan semua perlakuan inokulasi isolat fungi PH1-3F, PH1-4F dan PH5-5F memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan kontrol. Hasil uji Duncan terhadap umur berbunga dengan variasi dosis pupuk P (Lampiran 16) menunjukkan dosis pupuk P sebanyak 0,5 g (P1) dan dosis pupuk P sebanyak 1 g (P2) berbeda dibandingkan dengan kontrol.

4.2.2. Jumlah Bunga

Tanaman kedelai varietas ini memiliki warna bunga ungu. Rata-rata jumlah bunga tanaman kedelai pada semua perlakuan berkisar antara 15,5 – 35 buah.

Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rara-rata jumlah bunga tidak berpengaruh pada perlakuan jenis isolat fungi pelarut fosfat, dosis pupuk P dan kombinasi keduanya (lampiran 17). Hal ini menunjukkan bahwa fosfat yang diserap oleh tanaman kedelai varietas Slamet hanya berperan dalam menginisiasi pembentukan bunga, tetapi tidak mempengaruhi jumlah bunga sampai terbentuk polong.

Andrianto dan Indarto (2004) menyatakan bahwa bunga yang tumbuh biasanya 3-15 kuntum bunga, tetapi hanya 50 % yang dapat membentuk polong. Penghitungan jumlah bunga dilakukan pada saat bunga telah membentuk polong.

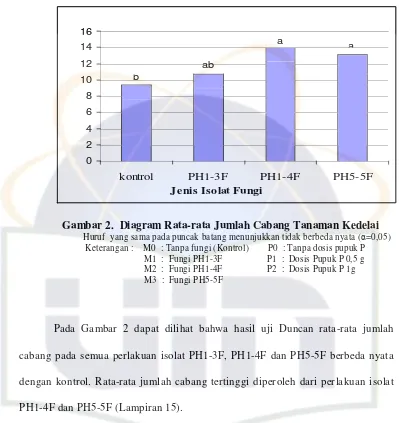

4.2.3. Umur Panen

Umur panen merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan produktivitas kedelai. Waktu panen tanaman kedelai ditandai dengan adanya perubahan warna polong, dari kehijauan menjadi coklat kekuningan. Panen dilakukan bila lebih dari 95% polong kedelai sudah berwarna coklat kekuningan dan jumlah daun tersisa pada tanaman hanya sekitar 5-10% (Adisarwanto, 2006).

89

Gambar 4. Diagram Rata-rata Umur Panen Tanaman Kedelai Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05) Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P

M1 : Fungi PH1-3F P1 : Dosis Pupuk P 0,5 g M2 : Fungi PH1-4F P2 : Dosis Pupuk P 1g M3 : Fungi PH5-5F

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa hasil uji Duncan rata-rata umur panen pada perlakuan kombinasi jenis isolat fungi – dosis pupuk P pada umumnya tidak berbeda ( =0,05) dibandingkan dengan kontrol (Lampiran 18). Hal ini berarti penambahan jenis isolat fungi dan dosis pupuk P tidak mempengaruhi umur panen dibandingkan dengan kontrol.

4.2.4. Jumlah Polong

a

ab ab

b

tempat buku teratas pada batang utama (Pitojo, 2002). Rata-rata jumlah polong berkisar antara 6,7 – 21,2 buah (Lampiran 7).

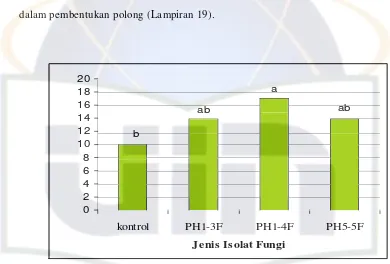

Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rata-rata jumlah polong tidak berpengaruh pada perlakuan kombinasi jenis isolat fungi dan dosis pupuk P. Perlakuan jenis isolat fungi berpengaruh terhadap jumlah polong, hal ini berarti fosfat yang diuraikan oleh fungi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman dalam pembentukan polong (Lampiran 19).

Gambar 5. Diagram Rata-rata Jumlah Polong Tanaman Kedelai Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05) Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P

M1 : Fungi PH1-3F P1 : Dosis Pupuk P 0,5 g M2 : Fungi PH1-4F P2 : Dosis Pupuk P 1 g M3 : Fungi PH5-5F

dihasilkan paling banyak diperoleh dari perlakuan inokulasi isolat fungi PH1-4F (Penicillium sp.). Hal ini menunjukkan dugaan bahwa Penicillium sp. lebih banyak dapat melarutkan fosfat yang tersedia di dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk memproduksi polong. Menurut Alexander (1997) mikroorganisme pelarut fosfat seperti fungi jenis Penicillium sp. dapat menghasilkan asam organik yang akan bereaksi dengan bahan pengikat fosfat

seperti Al3+, Fe3+, Ca2+ dan Mg2+ membentuk khelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan dapat diserap oleh tanaman kedelai untuk memproduksi jumlah polong.

4.2.5. Jumlah Biji

Fase mulai berbiji ditandai dengan terbentuknya biji sebesar 3 mm dalam polong pada salah satu buku teratas dengan daun terbuka penuh. Kemudian dilanjutkan pada tahap berbiji penuh yang ditandai oleh terisinya rongga polong dengan satu biji yang berwarna hijau, pada salah satu dari empat buku batang utama teratas dengan daun terbuka penuh (Pitojo, 2002). Rata-rata jumlah biji berkisar antara 11- 35,5 buah (Lampiran 7)

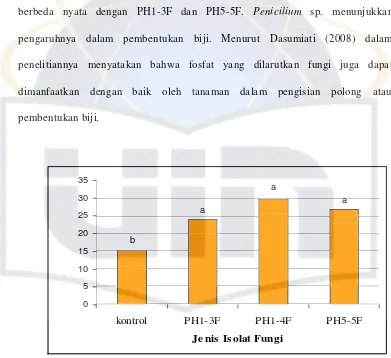

a Fungi dapat meningkatkan kadar fosfat terlarut sebesar 27-47 % di tanah masam.

Hasil uji Duncan (Gambar 6) memperlihatkan bahwa pada perlakuan fungi PH1-3F, PH1-4F dan PH5-5F berbeda dibandingkan kontrol (Lampiran 20). Rata- rata jumlah biji tertinggi adalah isolat PH1-4F (Penicilium sp.), walaupun tidak

Gambar 6. Diagram Rata-rata Jumlah Biji Tanaman Kedelai Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05)

4.2.6. Bobot 100 Biji

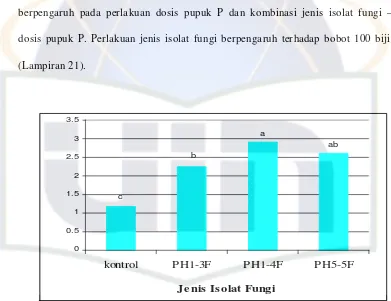

Bobot 100 biji tanaman kontrol dan tanaman yang diberi perlakuan jenis isolat fungi pelarut fosfat dan kombinasi jenis isolat fungi – dosis pupuk P berkisar antara 7,1–11,6 g/100 biji (Lampiran 7). Menurut Sunarto (1995) ukuran biji kedelai varietas Slamet berkisar 12,5 g/100 biji.

Berdasarkan hasil analisis variansi ( =0,05) rata-rata bobot 100 biji tidak

biji pada perlakuan isolat PH1-3F dan PH1-4F berbeda nyata dengan kontrol (Lampiran 21). Dalam penelitian ini bobot biji yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Dasumiati (2008) bahwa ukuran biji kedelai yang diinokulasi fungi pelarut fosfat berkisar 13,94 g/100 biji -16,23 g/100 biji. Hal ini karena jenis tanah dan fungi yang digunakan berbeda sehingga kemampuan fungi untuk berkembang di tanah tersebut berbeda serta kemampuan melarutkan fosfat di dalam tanah juga berbeda.

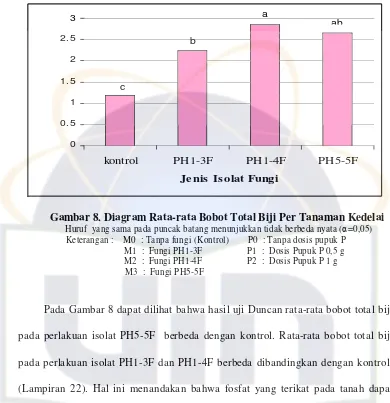

4.2.7. Produksi (Bobot Total Biji Per Tanaman)

ab

Gambar 8. Diagram Rata-rata Bobot Total Biji Per Tanaman Kedelai Huruf yang sama pada puncak batang menunjukkan tidak berbeda nyata ( =0,05) Keterangan : M0 : Tanpa fungi (Kontrol) P0 : Tanpa dosis pupuk P

M1 : Fungi PH1-3F P1 : Dosis Pupuk P 0,5 g M2 : Fungi PH1-4F P2 : Dosis Pupuk P 1 g

M3 : Fungi PH5-5F

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa hasil uji Duncan rata-rata bobot total biji pada perlakuan isolat PH5-5F berbeda dengan kontrol. Rata-rata bobot total biji pada perlakuan isolat PH1-3F dan PH1-4F berbeda dibandingkan dengan kontrol (Lampiran 22). Hal ini menandakan bahwa fosfat yang terikat pada tanah dapat diuraikan fungi dan diserap oleh tanaman untuk meningkatkan komponen produksi. Hardjowigeno (2003) menyatakan bahwa P sangat berperan dalam pembentukan komponen produksi, seperti pembentukan bunga, buah dan biji.

4.3. Peningkatan Produksi dan Efisiensi Pemakaian Pupuk P