ABSTRAK

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang,

mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender, yaitu : CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women ), yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus di rancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan), Beijing Platform of Action, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup) dan Millenium Development Goals (MDG’s) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari delapan sasaran pembangunan MDG’s. Hal ini telah melahirkan pengarus-utamaan gender secara global.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan. Hal ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan ‘universal’ yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal -hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan.

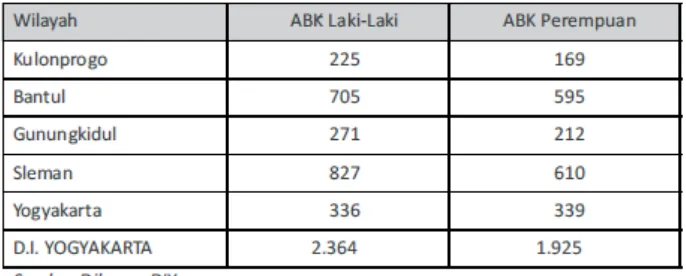

laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan. Penduduk tersebut tersebar di lima kabupaten/kota dengan populasi terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Untuk jumlah rumah tangga di DIY ada sebanyak 959.885 yang terdiri dari populasi laki- laki sebanyak 1.568.096 populasi perempuan sebanyak 1.588.133 jiwa, jumlah total penduduk 3.156.229 dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki- laki sebanyak 20.037 jiwa (0, 63%). Rasio yang berpendidikan, penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah juga lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan masing- masing untuk perempuan

19,92% untuk perempuan dan 8,35% untuk laki- laki.

Sementara itu, mengenai partisipasi anggota DPRD Provinsi DIY terhadap kesetaraan gender dalam proses pembangunan tergolong rendah. Pada dimensi kesetaraan gender dengan indikator partisipasi politik masih terbatas pada tataran wacana dan konsep belaka, pada iplementasinya belum menunjukkan suatu tindakan yang benar-benar memberikan jaminan terwujudnya kesetaraan gender.1

Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi salah satu aspek yakni kekerasan secara gender yang disebabkan oleh bias gender atau gender related violence. Bahwa kekerasan ini terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kekuatan di masyarakat, misalnya pemerkosaan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ vital, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitusi), kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk sterilisasi atau pemasangan alat Keluarga Berencana (KB), kekerasan terselubung, pelecehan seksual. Pentingnya regulasi atau produk hukum yang mengatur keseteraan gender dalam pemerintahan menjadi satu tugas penting. Dimana produk kebijakan terpenting yaitu Perda khusus untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan perempuan sama sekali belum ada. 2

Pembelaan terhadap hak-hak perempuan mulai diberlakukan dengan terbentuknya WOMEN in DEVELOPMENT (WID) dan merupakan pemecahan masalah perempuan Dunia

1

Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender

2

Ketiga. Namun setelah berjalan selama sepuluh tahun, program ini menuai kritik keras dari aktivis feminisme. Karena dianggap sebagai alat propaganda Agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Negara Dunia Ketiga. Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Karena menurutnya penyebab keterbelakangan perempuan disebabkan mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8).3 Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial

atau kultural mealui ajaran keagamaan atau negara.

Kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya. Selain itu, tantangan lainnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement).

Persentase anggota parlemen wanita di Indonesia setelah periode tahun 2002-2003 mengalami kecenderungan meningkat. Tahun 2008, Indonesia menjadi negara yang persentase anggota parlemen wanita paling rendah, sedangkan Vietnam tertinggi. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat menengah di Indonesia pada tahun 2007 hanya sebesar 66.0 %, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN lainnya, sementara itu, Thailand telah mencapai 88.0%, Malaysia 72.0%, dan Filipina mencapai angka 88.0%, meskipun demikian, ada peningkatan 6% dari tahun sebelumnya. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat tinggi di Indonesia pada tahun 2007 meningkat 3% dibandingkan tahun 2006, tetapi terendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya.4

Caplan (1987) dalam The Cultural Constrution of Sexuality mengatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial

dan kultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat

3

Mansour Fakih (1996) Analisis Gender & Transformasi Sosial.

4

bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin tidak.5

Oleh karena itu, diangkatlah penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dipengaruhi Oleh Gender

Internasional”

B. Tujuan Riset

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang ditemui.

2. Untuk mengetahui Implementasi Instruksi Presiden No 9 Tahun 1999 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan sosial terutama di Provinsi DIY.

C. Kontribusi Riset

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang Gender dan Politik terutama dalam pengembangan dan mengaplikasikan bidang Ilmu Hubungan Internasional,

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi terhadap perkembangan Gender Internasional terutama dampaknya bagi negara dunia ketiga yakni Indonesia khususnya Provinsi DIY.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dalam masalah ini diuraikan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? dan Bagaimana hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?

E. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan konsep Gender di pemerintahan, namun

tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dimana peneliti melihat

5

Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900-1965. Peneliti menemukan bahwa kemorosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik. Industri dan perdagangan batik telah memberikan peluang ekonomi bagi perempuan. Proses pembuatan batik tradisional/canthing lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki. Beralihnya kegiatan yang bersifat non profit menjadi kegiatan yang bersifat komersial mengakibatkan banyak bermunculan industri-industri rumah tangga memproduksi batik. Dengan beralihnya batik menjadi hasil industri mendorong perbaikan ekonomi keluarga.

Sementara penelitian ke-dua yang dilakukan oleh Mufidah Ch (2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan

Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama. Bagi yang mempertahankan teks secara normatif, skripturalis akan terjebak pada sikap dualistik yakni, di satu sisi norma yang tidak boleh bergeser, di sisi lain realitas umat yang terus berkembang.

Penelitian ke-tiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor.

Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesetaraan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan

daerah dalam pelaksanaan PUG.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Gender dengan waktu penelitian mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2012.

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap implementasi Gender secara teknis. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisa Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional Terhadap Indonesia khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Teori 1. Konsep Gender

Berdasarkan definisinya, konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8).i Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural mealui ajaran keagamaan atau negara.

Ada beberapa teori tentang Gender yang diklasifikasikan sebagai berikut :ii

1. Teori Fungsionalisme yang dicetuskan oleh Miriam Johnson. Ia mengakui bahwa adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parson tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi dan penindasan. Dalam pandangannya perempuan mengalami kerugian di dalam masyarakat karena pengaruh patriarki yang ada di dalam keluarga.

2. Toeri Konflik Anaitik yang menganalisis gender berdasarkan perspektif teori konflik yakni Janet Chafetz. Pendekatan yang dilakukannya lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender di dalam masyarakat dalam pola-pola khusus. Ia menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari sratifikasi jenis kelamin. Wanita mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan.

diperhitungkan dalam analisis dan karena proporsi wanita banyak terdapat dikedua sektor tersebut maka wanita perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Riant Nugroho (2008) gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu pandangan kritis juga dinyatakan oleh Hillary M.Lips dalam bukunya yang terkenal Sex&Gender, yang mendefinisikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya

terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectation for women and men).iii Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Dimana ada dua elemen yang mendasar yakni gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (Gallery,1987).iv

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 201 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan

permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaiamana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada.v Kiritikan terhadap wanita secara sosial berakar pada sektor domestik, yakni institusi keluarga. Sama juga halnya dengan teori yang sampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869 mengemukakan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender.

Dan mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahp manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan. Permasalahan Gender menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, dimana didalamnya ada beberapa ciri yang dilakukan untuk Mengidentifikasi Isu Strategis Gender, yakni :

a. Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan

b. Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara

laki-laki dan perempuan

d. Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah) e. Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)

f. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan

g. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)

h. Berorentasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender(ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,manfaat,berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.vi Penerapan ARG merupakan strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

3. Perspektif Feminis Terhadap Gender

Didalam Hubungan Internasional, gerakan feminisme berkembang semakin pesat. Dimana gerakan ini menuntut secara de facto hak-hak wanita untuk lepas dari penindasan dan ketidak adilan. Feminimisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender, tetapi juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum. Didalam feminimisme ada banya aliran yang berkembang, yakni :vii

a. Feminis Liberal yang menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif, yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.

b. Feminis Konstruktivis berfokus pada gender sebagai gagasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik internasional.

c. Feminis Post-Struktualis fokus kajiannya pada konstruksi performatif dan linguistik serta

d. Feminis Post-Modern secara kritis menginvestigasi kategori yang diangap natural alamiah seperti kategori perempuan dan gender, serta bagaimana kategori-kategori tersebut dipetakan dalam politik global.

e. Feminis Post-Kolonial mengkaji secara kritis bagaimana karakter/nuansa dari dominasi dan subordinasi dibawah imperialisme dan kolonialisme.

Banyak ditemukan ketidakadilan pada kaum perempuan, yakni terjadinya pemiskinan terhadap kaum permpuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, perempuan mendapat beban kerja lebih banyak. Hal ini sejajar dengan teori Marx yang mengatakan bahwa kekuasaan

adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih kebahagiaan. Standarnya adalah kebahagiaan materialistis maskulini, yaitu standar yang bersumber pada dunia publik dan aspek rasionalitas manusia.

Feminisme awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta merupakan usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Bagi feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Engels menganggap bahwa terpuruknya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan.

Gerakan feminis muncul di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal termasuk gerakan hak-hak sipil dan kebebasan seksual. Gerakan ini menggema pada tahun 60-an hingga menjalar sampai ke Eropa, Kanada dan Australia. Golongan liberalis berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan berasal dari rasionalitas dan perempuan juga sebagai makhluk yang rasional. Dan penyebab ketidak mampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki akibat rasionalitas yang rendah. Sementara kaum radikal beranggapan bahwa penindasan terhadap perempuan adalah akibat dominasi kaum laki-laki. Feminisme telah membawa perubahan positif bagi perempuan

terutama di dunia politik.

Pengarusutamaan Gender di Provinsi DIY dilaksanakan dengan melakukan srategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari :

1. Perencanaan 2. Penyusunan 3. Pelaksanaan 4. Pemantauan 5. Evaluasi

Untuk dapat mengambil kebijakan dalam proses pembangunan.

Hambatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi DIY adalah :

1. Minimnya ketersediaan data pilah

2. Pemahaman yang belum merata terhadap PUG-ARG-GBS-GAP dll. 3. Metode/tools monitoring dan evaluasi yang masih sangat minim.

4. Belum dirasakannya secara nyata manfaat PPRG dalam penajaman kualitas perencanaan, penganggaran, dan perbaikan layanan publik.

5. Belum optimalnya efektifitas koordinasi kelembagaan PPRG 6. Belum memadainya perangkat pendukung PPRG.

H. Metedologi Penelitian 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Prasetyo dan Jannah (2012) bahwa penelitian deskriptif ini adalah “sebuah penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena”. Tujuannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengarus-utaman Gender di Provinsi DIY. 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta. 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah

internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai segala hal yang berkenaan dengan

Gender yang terjadi di Provinsi DIY atau tingkat internasional. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi DIY, DPRD Provinsi DIY dan Organisasi atau LSM yang pro Gender.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap Gender di Provinsi DIY.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak Pemprov DIY, DPRD DIY dan Organisasi atau LSM pro Gender yang paham dengan masalah Anggaran Reponsive Gender di Provinsi DIY. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan

penelitian ini. 4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi gambaran umum mengenai sejarah pergerakan gender di Indonesia. BAB III mengambarkan tentang kebijakan internasional terhadap masalah Gender. BAB IV akan membahas tentang pengaruh Gender Internasional terhadap Provinsi DIY. BAB V berisi Kesimpulan/Penutup dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.

i Ibid

iiGeorge Ritzer. “”Teori Sosiologi Modern”. 2004. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm 407.

iii

Riant Nugroho. “Gender dan Srategi Pngarus-Utamaannya di Indonesia”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.

iv ibid

v ibid

vi

Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan Gender Buget Statement oleh Direktorat Jendral Anggaran-Kementrian Keuangan tahun 2012, ttp://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs__20120720144840__0.pdf) diakses 10 Juni 2015

vii

1 BAB II

SEJARAH PRGERAKAN GENDER DI INDONESIA

A.Regulasi Nasional Terhadap Gender

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender ini juga terlihat dalam Konteks Internasional, yaitu telah diratifikasinya Konvensi CEDAW (The Convention on Elimination of Discrimination Againts Women) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984 dan ditetapkan dalam Undangundang RI Nomor 7 tahun 1984.

Landasan Hukum Nasional1 dari Konsep Gender di Indonesia :

a) Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (equal rights, non discrimination).

b) Undang Undang. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (di dalam keluarga, masyarakat dan negara)

c) Undang Undang.Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d) Undang Undang.Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f) Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

g) Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 ,yang mengamanatkan agar gender diarusutamakan.

h) Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK 02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan

1

2

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.

i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.

j) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014.

k) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Perdagangan.

Masalah keadilan dan kesetaraan gender tertuang dalam berbagai kebijakan. Pertama, Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2004 - 2009. (Bapenas, 2005.). Kedua, upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemerintahn SBY – Kalla juga tertuang dalam Rancangan Pembangunan Nasional Transisi Tahun 2005 – 2006. (Bapenas, 2005.). Ketiga, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005 -2009. (Menegpp.go.id) dan Keempat, Upaya ini juga tertuang dalam kebijakan kementerian pemberdayaan perempuan berkaitan dengan program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla. (Kompas, 24 Desember 2005).2

Beberapa Kesepakatan Nasional :

1. UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi terhadap Perempuan

(ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikatkan diri dalam kewajiban untuk menghapus dikriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambu

2. Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan.

3. Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya yang terkait dengan

2

3 percepatan pencapaian MDG’s

Salah satu strategi pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 adalah Pengarusutamaan Gender, selain Pengarusutamaan Kemiskinan, Sustainable Development dan Good Governance. Ke-empat pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring

evaluasi pada seluruh bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Kementerian Keuangan, mempunyai kewajiban untuk mensinergikan PUG kedalam program dan kegiatannya agar kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan PUG, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 119/PMK.02/2009 dan PMK 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2011. Dalam PMK Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dan DIPA Tahun 2010 dan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, yang menjadi acuan bagi Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan anggaran yang Responsif Gender dipersyaratkan untuk melampirkan GBS dan Kerangka Acuan Kerja/Terms of Reference (KAK/TOR), termasuk Kementerian Keuangan. Hal ini harus dipahami oleh para perencana yang ada di Kementerian Keuangan Pada hakekatnya, peran laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu diperhatikan dalam pembangunan. Namun dalam perjalanannya, kedudukan dan peran perempuan di Indonesia, walau sudah membaik, namun masih belum memadai.

Dalam RPJMN Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan

masih relatif rendah, yang antara lain disebabkan oleh:

4 antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

b) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi.

c) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Rendahnya peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan antara lain ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG)1 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)2 setiap tahunnya. Padahal dari sekitar 237 juta jiwa penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk perempuan diperkirakan sekitar 49,95 persen dari total penduduk. Dengan jumlah tersebut, dan bila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, niscaya merupakan potensi pembangunan yang sangat signifikan Di Indonesia sendiri, upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan telah dimulai sejak Tahun 1978, ketika peranan perempuan dimasukkan ke dalam GBHN dan setahun kemudian diangkat seorang Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kebijakan ini merupakan respon pemerintah atas dicanangkannya tahun Perempuan Internasional pada Tahun 1975 oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Setelah itu, pemerintah Indonesia turut meratifikasi Convention on the Elimination of All Discriminations Against Women (CEDAW) -- Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan -- pada Tahun 1984, diikuti oleh penandatanganan berbagai kesepakatan Internasional yang berkaitan dengan masalah gender dan hak asasi manusia Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral

5

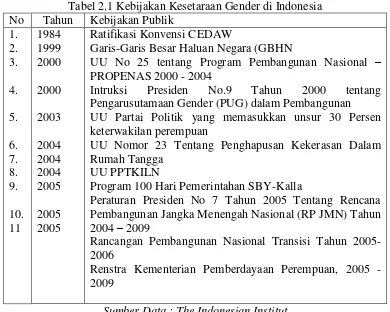

Tabel 2.1 Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia No Tahun Kebijakan Publik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 1984 1999 2000 2000 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005

Ratifikasi Konvensi CEDAW

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN

UU No 25 tentang Program Pembangunan Nasional – PROPENAS 2000 - 2004

Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan UU Partai Politik yang memasukkan unsur 30 Persen keterwakilan perempuan

UU Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU PPTKILN

Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla

Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2004 – 2009

Rancangan Pembangunan Nasional Transisi Tahun 2005-2006

Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2005 -2009

Sumber Data : The Indonesian Institut

Berkaitan dengan persoalan kultur masyarakat yang sangat kuat memegang budaya patriarki dan sekaligus dimapankan secara struktur oleh tatanan sosial politik yang ada, maka RP JMN memandang perlu tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan. RP JMN memandang perlu kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks itu maka, prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan akan diarahkan pada;

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan,

3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak,

6

5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen

internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender

terimplementasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun

2005 – 2009. Visi utama kementerian ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

B.Perkembangan Gender di Indonesia

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender menuju hadirnya kesetaraan gender. Di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Konstitusi dan peraturan perundangundangan tersebut diharapkan dapat mempercepat penghapusan diskriminasi gender. Namun demikian, perangkat hukum tersebut sesungguhnya tidaklah cukup karena belum ada satu payung hukum yang mampu menjadi sandaran utuh bagi penghapusan diskriminasi gender. Inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia belum dapat memaksimalkan upaya penghapusan diskriminasi gender.

Materi muatan yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh negara sebagai bagian dari hukum yang berlaku melalui

7

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah bentuk komitmen negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Kedua terobosan tersebut akan lengkap jika RUU KKG ini dapat memberikan panduan kepada negara dalam hal ini legislatif, yudikatif, eksekutif, korporasi, partai politik dan masyarakat sipil untuk melaksanakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan upaya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada eksekutif sebagai penyelenggara PUG.

Namun, di seluruh dunia konsep pengarusutamaan gender masih belum dipahami dengan

baik. Konsep pengarusutamaan gender berkaitan dengan upaya untuk mencabut hal-hal yang tersembunyi di balik lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang merupakan akar penyebab terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal manfaat dan beban partisipasi masing-masing di seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini didefinisikan oleh Rencana Aksi ILO untuk Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja (1999) sebagai:3

“Proses menilai implikasi-implikasi yang timbul dari setiap aksi yang direncanakan

terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan, termasuk yang berkaitan dengan perundangundangan, kebijakan atau program, di seluruh bidang dan di seluruh tingkatan. Ini merupakan suatu strategi supaya hal-hal yang menjadi masalah dan pengalaman tenaga kerja perempuan maupun tenaga kerja laki-laki menjadi suatu dimensi yang integral dari rancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh tataran politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat dan supaya ketimpangan yang ada tidak dapat berkembang.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender”.

Hanya melalui perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik yang lebih dalam sajalah kondisi-kondisi pasar kerja yang ada dapat diubah untuk mengurangi perlakuan yang tidak adil dan kerugian yang dialami banyak kelompok perempuan, terutama yang miskin. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya akan membawa perbaikan dalam status ekonomi perempuan, terutama perempuan miskin, dan hal ini telah terbukti mendatangkan manfaat yang lebih luas

bagi masyarakat. ILO telah lama mengenali kaitan-kaitan yang ada antara kebijakan sosial, lapangan kerja, kemiskinan dan kewarganegaraan saat mempertimbangkan kondisi dan

3

8

kesejahteraan perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketika perempuan terlalu banyak dibebani dengan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan untuk dapat terus bertahan hidup dari hari ke hari, dengan sendirinya mereka tidak akan sanggup mengupayakan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kelompok masyarakat di mana mereka berada, apalagi mengupayakan keadilan sosial, adanya perwakilan dalam kancah politik [untuk menyuarakan kepentingan perempuan], kedamaian dan keamanan.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan dilakukan dan, sementara hal ini dilakukan, berusaha mengenyahkan hal-hal yang secara sistematis menjadi akar penyebab ketimpangan yang terjadi. Hal ini

membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan ‘universal’ yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan. Kebijakan-kebijakan universal tersebut pada umumnya gagal. Selain untuk memenuhi hak asasi manusia, kesetaraan gender juga berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan efisiensi, dan juga meningkatkan sasaran-sasaran penting lainnya dalam pembangunan seperti mengurangi angka kematian dan tingkat kesuburan. Isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional, keuangan, teknologi, perdamaian dan keamanan merupakan isu-isu global yang juga menjadi kepedulian perempuan karena tanpa partisipasi perempuan, sasaran-sasaran dalam bidang ini tidak dapat dicapai.

Indeks perkembangan gender di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2007 mengalami kenaikan, tetapi masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina. Tingkat partisipasi wanita dalam bekerja di Indonesia terhadap total tenaga kerja pada tahun 2007 sebesar 37.0 % termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya, tetapi capaian tersebut lebih baik dari Malaysia. Dibandingkan dengan tahun 2006, Indonesia, Malaysia dan Vietnam adalah negara yang mengalami penurunan partisipasi wanita dalam tenaga kerja. Prosentase anggota parlemen wanita di Indonesia setelah periode tahun 2002-2003 mengalami kecenderungan meningkat. Tahun 2008, Indonesia menjadi negara yang prosentase anggota parlemen wanita paling rendah, sedangkan Vietnam tertinggi. Angka

9

meskipun demikian, ada peningkatan 6% dari tahun sebelumnya. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat tinggi di Indonesia pada tahun 2007 meningkat 3% dibandingkan tahun 2006, tetapi terendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya.4

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692, dimana diantara beberapa negara ASEAN masih lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,178 masih lebih tinggi dari Philipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.Selain itu, tantangan lainnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh

rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM).

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, terutama di bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Keberhasilan lainnya adalah meningkatnya kontribusi perempuan dalam sektor non-pertanian, dan meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik dan lembaga legislatif. Namun demikian, beberapa masalah masih dihadapi di masa mendatang, seperti: rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan; banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Akses pada jenjang pendidikan dasar. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan (Gambar 3.1). Untuk jenjang SD/MI rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki selalu di sekitar angka 100. Namun demikian rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang

SMP/MTs sejak tahun 1994 selalu lebih dari 100 persen, dan pada tahun 2004 sebesar 103,4. Dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki

10

tampak bahwa partisipasi perempuan pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi dibanding laki-laki dengan rasio sebesar 103,1 pada tahun 2003. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa partisipasi penduduk perempuan pada kelompok miskin cenderung lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

Pandangan bias gender dalam gejala pemisahan gender (gender segregation) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (voluntarily discrimination) ke dalam bidang keahlian masih banyak ditemukan. Pemilihan jurusanjurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih

keahlian-keahlian ilmu keras, tehnologi dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapat stereotipi dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh, bidang ilmu sosial pada umumnya didominasi siswa perempuan, sementara bidang ilmu teknis umumnya didominasi siswa lakilaki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK program studi teknologi industri baru mencapai 18,5 persen, program studi pertanian dan kehutanan 29,7 persen, sementara untuk bidang studi bisnis dan manajemen 64,6 persen.

Kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2004, angka Human Development index (HDI), angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8, 59,2 dan 54,6. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender.

Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia tersebut menempati peringkat ke-90, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan

11

perempuan dalam pekerjaan upahan (wage employment) di sektor non-pertanian juga masih rendah yaitu 28,3 persen pada tahun 2002. Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkanuntuk: meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, ekspolitasi, dan diskriminasi; dan memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarustamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, dan peningkatan keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan. Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Program lain yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota.5

C.Dampak Positif Gender di Pemerintahan

Kementerian Perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berarti memiliki posisi sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan di sektor perdagangan bisa dikatakan menjadi pengungkitkeberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, memperkuat dan

5 Sri Mulyani Indrawati Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

12

menjamin efektifitas perencanaan dan penganggaran sektor perdagangan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran.

Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang diperbaiki dengan PMK 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun 2011.

Dalam RPJMN 2010 – 2014 ada 3 (tiga) hal yang harus diarusutamakan dalam pembangunan yaitu: pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan gender. Dalam Tahun Anggaran 2010 telah menunjuk 7 (tujuh) Kementerian untuk melaksanakan uji coba penerapan Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Peraturan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang tepat dan kena sasaran bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian Perdagangan agar rencana dan anggaran menghasilkan pembangunan yang optimal, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah good governance bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat dari kebijakan program dan anggaran merupakan isu gender yang cukup krusial dalam perencanaan penganggaran. Faktor-faktor kesenjangan tersebut dapat menyebabkan semakin timpangnya relasi antara perempuan dan lakilaki atau melanggengkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu para perencana dan penyusun anggaran perlu sejak dini mengidentifikasi adanya isu gender sebelum menyusun perencanaan dan penganggaran. Isu /kesenjangan gender bisa ditemukan dimana saja, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, dan ada di organisasi mana pun. Salah satu isu gender yang ada di perdagangan adalah masalah tenaga kerja yang bergerak di sector informal. Di depan telah

13

khusus. Isu gender juga kerap terjadi dalam bidang perdagangan, berikut merupakan contoh dari kesenjangan gender dalam perdagangan.6

Sasaran yang hendak di capai :

1. Terintegrasinya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sehingga menghasilkan Infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender:

a) Tahap perencanaan dan penganggaran b) Tahap pelaksanaan

c) Tahap pemantauan dan evaluasi

2. Terintegrasinya perspektif gender ke dalam internal budaya Kementerian PU (di Pusat dan di

Daerah) sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain: Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Kementerian PU untuk melaksanakan PUG dibidang tugasnya

a) Adanya kelembagaan yang mendukung b) Pembinaan SDM yang responsif gender

c) Penyediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian PU yang responsif gender

Akhirnya disepakati dibutuhkan suatu strategi yang tepat yang dapat menjangkau semua

instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dikenal sebagai Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010, ada beberapa alasan yang mendasari perlu disusunnya PPRG :

1. Untuk mendorong percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2010-2014. Sampai dengan Tahun 2009, semua indikator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat nasional maupun wilayah. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/ kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi/analisis gender.

2. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender menunjukkan komitmen

6

14

pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Kesepakatan Internasional (Beijing Platform for Action/BPFA).

3. Pendekatan pengarusutamaan gender melalui Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang didahului dengan analisis situasi/ analisis gender akan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Dengan melakukan analisis gender, maka perencanaan dan penganggaran akan:

a. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian PPRG akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan affirmative action apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/ analisis gender akan dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Sebagai inisiasi awal dalam rangka persiapan penerapan anggaran responsif gender (ARG) tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan

15

melaksanakan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) yang responsif gender.

Dengan melihat upaya yang telah dilakukan dan memperhatikan analisis gender dalam masalah gizi anak maka beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk strategi ke depan. Terlihat jelas bahwa malnutrisi pada anak sangat erat hubungannya dengan ketidaksetaraan gender. Oleh sebab itu, salah satu strategi untuk perbaikan dan pencegahan adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Strategi ini mencakup peningkatan pendidikan perempuan, penyediaan kesehatan ibu yang merata, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan promosi kesehatan yang berkaitan dengan perempuan yang perlu disosialisasikan sampai pada tingkat keluarga.7

Strategi dan program yang telah dilakukan harus terus dilakukan. Semua kebijakan untuk peningkatan status kesehatan dan gizi anak yang diwadahi oleh Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota perlu terus dijalankan. Akan tetapi, semua program tersebut perlu bernuansa dan berwawasan gender. Lebih lanjut, pada perspektif gender dalam pelayanan kesehatan, program-program yang dilaksanakan harus lebih fokus spesifik. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia harus dapat menjangkau masalah sosiokultural yang

spesifik di setiap daerah.

Ketidaksetaraan gender pada daerah yang berbeda dapat disebabkan oleh faktor kultural yang berbeda pula. Begitu juga dengan metode pendidikan dan promosi kesehatan seharusnya tidak hanya melihat masalah gizi anak sebagai masalah tunggal, tetapi metode yang dilakukan beradaptasi dengan situasi dan budaya setempat. Kemiskinan merupakan faktor utama yang berperan dalam masalah ini. Akan tetapi, berbagai faktor lainnya termasuk masalah kesetaraan gender juga mempunyai peranan. Analisis pada studi ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dapat berpengaruh besar terhadap status gizi anak. Oleh sebab itu, sebagai salah satu strategi dalam pemecahan masalah ini adalah terus meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dengan melakukan promosi yang menjangkau unit keluarga. Dalam strategi tersebut termasuk peningkatan pendidikan perempuan, peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan

7

16

anak, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Program-program promosi kesehatan harus berwawasan gender dan lebih spesifik yang dapat menembus tabir kultural.

Terkait dengan isu gender juga, ditetapkan pemihakan kebijakan dan disusun program-program pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Renstra menyusun strategi dalam mengurangi berbagai kendala yang menghambat partisipasi perempuan atau laki-laki untuk memperoleh kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam menjalankan misi pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada Dikdas, dibuka peluang yang sebesar-besarnya bagi laki-laki dan perempuan agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi mereka secara optimal dan seimbang. Kebijakan menghapus berbagai kesenjangan gender pada berbagai tingkat pendidikan

ini telah mulai diwujudkan melalui program pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, di samping penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan bebas dari biaya. Berkaitan dengan komitmen global, Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 juga ditujukan dalam rangka pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada era global pendidikan hendaknya mempertimbangkan (1) informasi dan kesadaran; (2) sistem pengetahuan; (3) perlindungan dan manajemen lingkungan; (4) perdamaian dan keadilan; (5) keadaan setempat lokal; (6) transformasi; (7) keragaman budaya dan pemahaman lintas budaya; (8) tema-tema, isu-isu lintas sektoral; (9) kesehatan; (10) pendidikan lingkungan, dan (11) kemitraan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, Pemerintah (Depdiknas) membuat strategi perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usia muda yang kurang produktif jumlahnya masih cukup besar. Dalam perspektif pendidikan, masalah-masalah tersebut terjadi sebagai akibat dari masih tingginya angka putus sekolah, terbatasnya akses ke pendidikan dan pelatihan bagi lulusan terutama dari kalangan masyarakat miskin, serta kurang efektifnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup.8

Proses industrialisasi dan kemajuan tehnologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah (di publik, sebagai Pegawai Negeri, di bidang

Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningkat, di ikuti juga oleh fenomena

8

S. Suryana. Permasalahan Mutu Pendidikan Didalam Perspektif Pembangunan Pendidikan.

17

meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga (Biro statistik "Strategi Kehidupan Perempuan Kepala Rumab Tangga"). Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan memang diharapkan bahkan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN . Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Sistem Hukum Indonesia sudah mengatur persamaan kedudukan dalam Hukum, perlakuan sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 17 menyebutkan : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Salah satu contohnya adalah Pengangkatan anak perempuan yang semula dilarang menurut Stb 1917 No. 129, tetapi dengan Putusan Hakim No.907/1963 P, tanggai 29 Mei 1963, telah menjadi Yurisprudensi tetap karena diikuti oleh putusan-putusan Hakim yang lain dan putusan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2002 syarat-syarat tentang Pengangkatan Anak sudah menjadi peraturanperaturan yang tercantum dalam pasal-pasal 39-41 dalam Undang-undang tersebut. Dalam bidang Yudikatif, pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung yang dituangkan demi keputusan-keputusan berupa Yurisprudensi nampak sangat mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.9

9

BAB III

KEBIJAKAN INTERNASIONAL TERHADAP GENDER

Ketidaksetaraan gender dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang

akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anakanak yang akan memiliki dampak

terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender juga

mengurangi produktifitas dalam usaha sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan

kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan gender dalam laporan ini juga dapat melemahkan pemerintahan

suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunan.

Dalam Bab III ini akan dijelaskan bagaimana bentuk kebijakan gender internasional dan

perkembagannya.

A.Kebijakan Gender Internasional

Kajian tentang kesetaraan gender masuk ke dalam perkembangan kajian keilmuan HI dengan menjadikan individu sebagai aktor penting disamping negara. Kajian ini pertama kali dikemukakan dalam suatu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Ford Foundation pada tahun 1980an dan 1990 di Amerika Serikat (Soetjipto, Ani, 2013) dan munculnya special

issues di Jurnal Millenium yang berjudul “women in international relations” yang menandai awal munculnya kajian tentang gender dan Hubungan Internasional (Tickner & Sjoberg, 2011).

Catatan terpenting dari laporan Bank Dunia ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan suatu negara tidak bisa terlepas dari persoalan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

a) CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women ) : kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus didisain untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan)

b) Beijing Platform of Action : teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup)

c) Millenium Development Goals (MDG’s) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan MDG’s

Di beberapa negara, kapasitas dari perwakilan yang dipilih untuk berpartisipasi dalam

parlemen berkaitan dengan masalah-masalah anggaran sudah diperbaiki. Kelompok Anggaran NGO Uganda (Forum for Women in Democracy) menghasilkan rekomendasi dan kajian-kajian bagi anggota parlemen yang telah membuat isu-isu gender ”credibility and respect” selain mereka telah mendiskusikan sebagai ”sentimental or moral issues”(Byanyima, 2002). Di Afrika Selatan, selama beberapa tahun, isu-isu anggaran gender dipertimbangkan oleh Parlemen bekerjasama dengan Standing Committee mengenai Keuangan dan Joint Monitoring Committee tentang perbaikan Kualitas Hidup dan Status Perempuan. Komite-komite ini menggunakan budget debates untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gender, meminta laporan-laporan dari para menteri dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sipil.

Merubah anggaran guna memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak yang lebih baik telah difasilitasi dengan melakukan penguatan kapasitas advokasi NGO Perempuan berkaitan dengan masalah-masalah anggaran. Partisipasi dalam GBRI memampukan organisasi-organisasi perempuan di Brazil untuk berperan aktif dalam pembentukan Forum Anggaran Brazilia (Brazillian Budget Forum) pada tahun 2002. Tujuan Forum ini untuk melakukan kontrol sosial terhadap belanja publik; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses-proses penganggaran; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesetaraan gender merupakan suatu dimensi utama dari kerja-kerja advokasi Forum (Raes, 2006).

Amerika Latin di wilayah walikota atau tingkat daerah. Pada awalnya gagasan kesetaraan gender ini tidak begitu diperhatikan di tingkat lokal tersebut. Prakarsa Anggaran Gender telah digunakan sebagai alat memperbaiki partisipasi perempuan dan fokus pada kesetaraan