ABSTRAK

DINAMIKA AIR PERMUKAAN DAN EVALUASI KARBON TERSIMPAN DALAM TANAH DI LABORATORIUM LAPANG TERPADU

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

ADE HANDEKA PUTRA

Luas Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung lebih kurang 6.784 ha dan digunakan untuk melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan ilmu pertanian. Kondisi lereng dominan landai sampai bergelombang, jenis dan jumlah vegetasi yang bervariasi di masing-masing kelas kemiringan lereng, serta curah hujan yang tinggi, maka potensi erosi diperkirakan cukup besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesuburan tanah serta berkurangnya lapisan atas tanah (top soil) apabila tidak di kelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap dinamika air permukaan dan mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap kandungan karbon tersimpan dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2014 di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Data sekunder berupa data kandunga C-organik tahun 2012 dan peta kelas lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan data primer berupa curah hujan, infiltrasi, debit aliran air, dan C-organik. Data-data yang diperoleh diolah untuk mengetahui dinamika air permukaan dan mengevaluasi perubahan kandungan C-organik dalam tanah dari tahun 2012 sampai dengan 2014.

Rata-rata besar penurunan C-organik yang terjadi adalah sebesar 42,365 % dari Rata-rata-Rata-rata C-organik pada tahun 2012.

ABSTRACT

DYNAMICS OF SURFACE WATER AND EVALUATION OF CARBON STORED IN LABORATORIUM LAPANG TERPADU FACULTY OF

AGRICULTURE UNIVERSITY LAMPUNG

By

ADE HANDEKA PUTRA

Area of Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung approximately 6.784 ha and is used to perform a variety of research related to agricultural science. Conditions dominant slope sloping to undulating, the type and amount of vegetation that vary in each slope, and rainfall is high, then the estimated erosion potential is large enough so that it is feared will be a decrease in soil fertility and reduced topsoil (top soil) if not managed properly. The purpose of this study was to determine the effect of slope and vegetation on the surface of the water dynamics and determine the effect of the slope and vegetation carbon stored in the soil in the laboratorium lapang terpadu, Faculty of Agriculture, University of Lampung.

This research was conducted in June thru July 2014 in the Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung. The secondary data of C-organic in 2012 and the map slope class Laboratorium Lapang Terpadu Faculty of Agriculture University of Lampung and primary data in the form of precipitation, infiltration, water flow rate, and C-organic. The data have been obtained were processed to determine the dynamics of surface water and evaluate of C-organic content changes in soil from 2012 through 2014.

0.93, and 0.98%. whereas at a depth of 20-40 cm is 1.01, 0.71, 0.68, 0.58, and 0.67%. The content of C-organic at a depth of 0 – 20 cm has decreased in every slope respectively by 25.17, 56.12, 36.00, 48.04, and 42.35% of the amount of C-organic in 2012. the average score of the decline occurring C-C-organic is equal to 42.365% of the C-organic average in 2012.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Negararatu, Kecamatan Pakuan Ratu,

Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, pada tanggal 5

November 1989, dengan nama Ade Handeka Putra. Penulis

merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak

Asmaun dan Ibu Hayati.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Rumbih pada tahun 1996 –

2002, SMP N 1 Pakuan Ratu 2002 – 2005, SMA Yayasan Pendidikan Islam Bina

Mulya (YPI BM) Bandar Lampung pada tahun 2005 – 2008. Kemudian pada tahun

2008 penulis diterima di Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung melalui jalur

MANDIRI.

Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya kecilku ini

sebagai tanda bakti, cinta, dan kasih sayangku

Kepada

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Atas segala cinta , kasih sayang, dan pengorbanan yang begitu

besar untukku,

Almamater tercinta,

&

Setiap peristiwa di jagad raya ini adalah potongan-potongan

moziak, terserak disana sini, tersebar dalam rentang waktu dan

ruang. Namun ia akan bersatu perlahan-lahan membangun siapa

diri kita. Lalu apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini akan

bergema dalam keabadian (Andrea Hirata)

Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras

Keyakinan adalah percaya terhadap apa yang tidak bisa kita

lihat, dan buah dari keyakinan adalah melihat apa yang kita yakini

SANWACANA

Segala Puji Syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

“Dinamika Air Permukaan Dan Evaluasi Karbon Tersimpan Dalam Tanah Di

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung”.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan

bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini tidak

sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu, Penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1.

Bapak Ir. Iskandar Zulkarnain, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus

pembimbing akademik yang telah banyak membantu, membimbing dan

memberikan saran serta motivasi selama kuliah hingga selesainya sekripsi ini.

2.

Bapak Dr. Ir. Henrie Buchari, M.Si., selaku pembimbing dua yang telah banyak

membantu selama proses penelitian dan penyelesaian skripsi.

3.

Bapak Ir. Oktafri, M.Si., selaku pembahas atas saran dan masukan bagi penulis.

5.

Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

6.

Bapak Warji, S.Tp., M.Sc., selaku Kepala Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

7.

Seluruh Dosen dan karyawan Jurusan Teknik Pertanian atas semua bantuan yang

telah diberikan.

8.

Bapak dan Ibu tercinta beserta keluarga besar Pangeran Lambung yang selalu

senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat yang tak terbatas kepada

penulis.

9.

Keluarga besar RAGAPALA atas kekeluargan dan sebagai tempat penulis

banyak mendapatkan pendidikan.

10.

Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian Universitas

Lampung.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa maupun

masyarakat luas. Penulis selalu berdo’a semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah

SWT, amin.

Bandar Lampung, 2014

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Tujuan Penelitian ... 4

1.3. Manfaat Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kemiringan Lereng ... 5

2.2. Vegetasi ... 7

2.3. Infiltrasi ... 9

2.4. Aliran Permukaan ... 11

2.5. Karbon Tersimpan ... 15

III. METODE PENELITIAN 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... 18

3.2. Alat dan Bahan ... 18

3.3. Jenis dan Sumber Data ... 18

3.4. Metode Penelitian ... 19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian ... 25

4.1.1. Curah Hujan... 25

ii

4.1.3. Debit Air ... 31

4.1.4. Karbon Tersimpan ... 32

4.2. Pembahasan ... 34

4.2.1. Curah Hujan... 34

4.2.2. Infiltrasi ... 34

4.2.3. Debit Air ... 38

4.2.4. Runoff ... 42

4.2.5. Karbon Tersimpan ... 45

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 51

5.2. Saran ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 52

1

DAFTAR TABEL

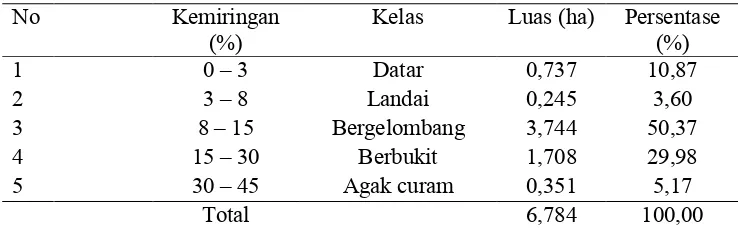

Tabel Teks Halaman 1. Kelas dan luas lereng laboratorium lapang terpadu Fakultas

Pertanian Universitas Lampung ... 19

2. Infiltrasi di masing-masing kelas kemiringan lereng ... 26

3. Kandungan karbon organik tanah tahun 2012 pada kedalaman 0 – 20 cm ... 32

4. Kandungan C-organik tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2014 ... 33

5. Volume curah hujan harian ... 34

6. Debit air hasil pengukuraan di sungai ... 40

7. Perkiraan run off yang terjadi selama penelitian ... 44

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Teks Halaman

1. Curah hujan harian pada bulan Juni dan Juli 2014 ... 56

2. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 0-3% ... 57

3. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 3-8% ... 58

4. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 8-15% ... 59

5. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 15-30% ... 60

6. Infiltrasi pada kelas kemiringan lereng 30-45% ... 61

7. Perkiraan runoff ... 62

8. Debit air hari ke-1 (23 juni2014) ... 63

9. Debit air hari ke-2 (24 juni2014) ... 64

10. Debit air hari ke-3 (25 juni2014) ... 65

11. Debit air hari ke-4 (26 juni2014) ... 66

12. Debit air hari ke-5 (27 juni2014) ... 67

13. Debit air hari ke-6 (28 juni2014) ... 68

14. Debit air hari ke-7 (29 juni2014) ... 79

15. Debit air hari ke-8 (11 juli2014) ... 70

16. Penurunan karbon organik pada kedalaman 0-20 cm ... 71

vi

18. Data jumlah hujan maksimum harian stasiun kemiling ... 73

1

DAFTAR GAMBAR

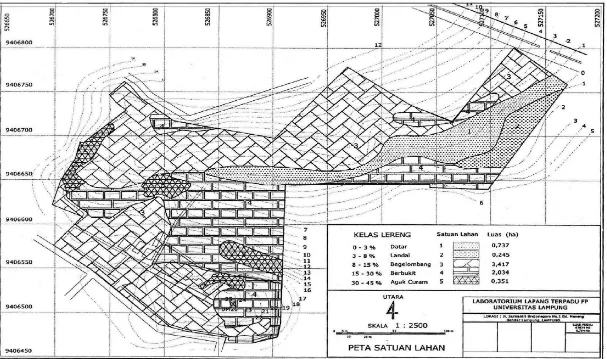

Gambar Teks Halaman 1. Peta kelas lereng Lahan Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian Universitas Lampung ... 20

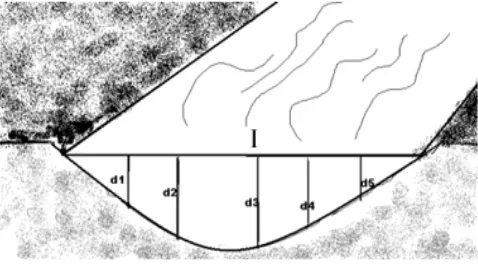

2. Pengukuran luas penampang ... 22

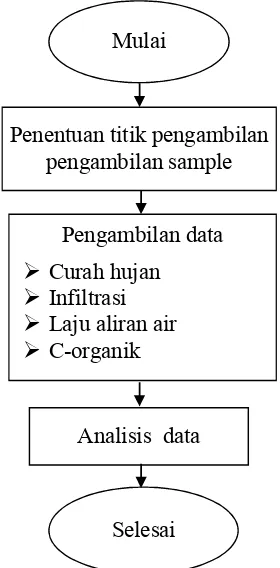

3. Diagram alir penelitian ... 24

4. Grafik curah hujan bulan Juni dan Juli 2014 ... 25

5. Grafik log (f0-fc) terhadap waktu pada setiap kelas lereng ... 27

6. Grafik waktu terhadap laju infiltrasi pada setiap kelas lereng ... 27

7. Debit aliran air di dalam saluran selama pengukuran berlangsung ... 32

8. Masuknya air ke dalam tanah dari Double Ring Infiltrometer ... 37

9. Denah lokasi pengukuran debit aliran air ... 39

1

I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Lahan merupakan sumberdaya alam yang jumlahnya terbatas dan seiring

berjalannya waktu terjadi penurunan kualitas lahan. Menurut Asdak (2003) dalam

Saribun (2007) kebutuhan akan sumberdaya lahan oleh manusia yang semakin

meningkat telah memberikan corak tersendiri terhadap pola penggunaan lahan di

suatu kawasan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan tata guna

lahan, seperti perubahan pemanfaatan lahan dari hutan ke pertanian dan

pemanfaatan lahan lainnya, yang dapat mengganggu stabilitas tata air dan tanah.

Laboratorium Lapang Terpadu Fakutas Pertanian Universitas Lampung berperan

penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Kelancaran belajar mengajar

sangat diperlukan untuk mendukung visi Unversitas Lampung maupun visi dan

misi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Menurut Banua, Syam, dan

Wiharso (2011) dalam Zulkarnain (2012), Laboratorium Lapang Terpadu tersebut

selain sebagai pendukung proses belajar mengajar dan penelitian, juga dapat

dijadikan etalase (show window). Keberadaan Laboratorium Lapang Terpadu ini

diharapkan dapat membangun image baru pada bidang pertanian, khususnya bagi

generasi muda, bahwa bidang pertanian tidak kalah dengan bidang yang lain,

2

Luas Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung

lebih kurang 6,784 ha terletak di komplek kampus Universitas Lampung.

Laboratorium ini digunakan untuk melakukan berbagai penelitian yang berkaitan

dengan ilmu pertanian. Kondisi lereng dominan landai sampai bergelombang,

serta curah hujan yang tinggi, maka potensi erosi diperkirakan cukup besar

sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesuburan tanah serta

berkurangnya lapisan atas tanah (top soil) apabila tidak di kelola dengan baik

(Zulkarnain, 2012).

Kemiringan lereng dan vegetasi mempengaruhi dinamika air permukaan.

Menurut Maro’ah (2011), model tanaman diharapkan mampu meningkatkan laju

infiltrasi dan permeabilitas tanah dengan memperbaiki sifat-sifat tanah. Dengan

kajian laju infiltrasi dan permeabilitas tanah pada beberapa tanaman diharapkan

mampu untuk meningkatkan upaya perbaikan sifat-sifat tanah. Sehingga nantinya

mampu mengurangi aliran permukaan tanah (run off) yang dapat menyebabkan

erosi.

Aliran permukaan (run off) dan infiltrasi dipengaruhi oleh kemiringan lereng.

Semakin curam lereng maka semakin besar potensi terjadinya run off dan semakin

kecil potensi terjadinya infiltrasi. Santosa (2013), menyatakan bahwa gaya

gravitasi menyebabkan aliran selalu menuju ketempat yang paling rendah.

Sedangkan gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler

3

Selain penggunaan lahan, kemiringan lereng merupakan faktor lain yang

mempengaruhi keadaan suatu lahan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng

curam berpotensi mengalami erosi yang besar. Menurut Saribun (2007)

Kemiringan lereng merupakan faktor lain yang mempengaruhi keadaan suatu

DAS selain penggunaan lahan. Wilayah DAS bagian hulu yang terletak di

dataran tinggi yang pada umumnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan

lereng di atas 15 %. Kondisi wilayah tersebut berpotensi mengalami erosi yang

besar. Erosi akan meningkat apabila lereng semakin curam. Selain dari

memperbesar jumlah aliran permukaan, semakin curamnya lereng juga

memperbesar energi angkut air. Hal ini disebabkan gaya berat yang semakin

besar sejalan dengan semakin miringnya permukaan tanah dari bidang horizontal,

sehingga lapisan tanah atas yang tererosi akan semakin banyak.

Vegetasi dapat membuat keadaan tanah menjadi lebih gembur serta memperhalus

agregat tanah. Terbentuknya agregat tanah yang lebih halus akan menyebabkan

bobot isi tanah menurun dan porositas tanah yang tinggi. Hal ini akan

menyebabkan terdapat banyak pori makro dan mikro sehingga permeabilitas lebih

cepat dan meningkatkan kadar air tanah. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh

terhadap laju infiltrasi dan menurunkan aliran permukaan tanah. Sebaliknya,

hilangnya vegetasi (hutan) pada daerah aliran sungai, terutama di bagian hulu

dapat menyebabkan meningkatnya laju erosi. Erosi yang berlangsung secara

terus menerus dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas (top-soil),

4

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi sifat-sifat kesuburan tanahnya yakni

kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologos. Analisis kadar unsur

hara Karbon Organik dan Nitrogen dapat dijadikan parameter dalam pengujian

kimia tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Karbon penting sebagai

bahan pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kereing tanaman

terdiri dari bahan organik (Fauzi, 2008).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh kemiringan lereng dan vegetasi terhadap dinamika air

permukaan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

2. Mengetahui pengaruh kemiringan lereng terhadap kandungan karbon

tersimpan dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

3. Mengetahui pengaruh vegetasi terhadap kandungan karbon tersimpan dalam

tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai data dinamika

aliran permukaan dan kandungan kerbon tersimpan dalam tanah dengan analisis

kadar C-organik dalam tanah di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian

5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiringan Lereng

Menurut Kurnia, Rahman, dan Daraih (2004, dalam Sugiono, 2007) menyatakan

bahwa tanah di Indonesia tergolong peka terhadap erosi karena terbentuk dari

bahan-bahan yang relatif mudah lapuk. Erosi yang terjadi akan memperburuk

kondisi tanah tersebut dan menurunkan produktivitasnya.

Hasil analisis kandungan C-tanah akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan

pertanian menurun dengan nyata. Sedangkan kandungan C-organik berbagai

lahan pertanian tidak berbeda nyata bila dibandingkan satu dengan lainnya.

Secara keseluruhan nampak bahwa alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian

menunjukkan adanya penurunan kadar C-organik tanah. Lahan hutan memiliki

kandungan bahan organik tinggi karena adanya suplai bahan organik yang

terus-menerus dari vegetasi hutan sehingga terjadi penumpukan. Kondisi stabil tersebut

memungkinkan dekomposisi bahan organik berlangsung secara alami, sebaliknya

pada lahan pertanian proses dekomposisi berlangsung dengan cepat karena adanya

pengelolaan dari petani. Hal ini dapat dipahami karena dengan terbukanya lahan

suhu meningkat sehingga laju dekomposisi bahan organik berlangsung lebih

6

bahan organik tanah tebawa erosi ketika terjadi aliran permukaan (Monde,

Sinukaban, Murtilaksono, dan Pandjaitan, 2008).

Kehilangan C-organik melalui aliran permukaan relatif tidak bebeda nyata satu

dengan lainnya akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian. Hal ini

terjadi karena bahan organik yang terangkut aliran permukaan umumnya dalam

bentuk koloid sehingga yang berbeda diduga adalah konsentrasi. Meskipun total

aliran permukaan pada lahan hutan kecil namun konsentrasi C-organiknya relatif

tinggi. Dilihat dari kehilangan C, nampaknya kehilangan melalui erosi jauh lebih

besar dibanding dengan aliran permukaan. Unsur yang paling besar terbawa erosi

dan aliran permukaan adalah C-organik. Kehilangan unsur ini berkaitan erat

dengan besarnya erosi yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan.

Semakin besar erosi maka karbon yang terangkut semakin banyak pula (Monde

dkk. 2008).

Bahan organik mempunyai peranan penting sebagai bahan pemicu kesuburan

tanah, baik secara langsung sebagai pamasok hara bagi organisme authotrof

(tanaman) juga sebagai sumber energi bagi organisme heterotrof (fauna dan

mikroorganisme tanah). Meningkatnya aktivitas biologi tanah akan mendorong

terjadinya perbaikan kesuburan tanah, baik kesuburan fisik, kimia maupun biologi

tanah. Perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang searah dengan

kebutuhan tanaman (plant requirement) tanaman target akan mampu memperbaiki

7

2.2 Vegetasi

Menurut Monde dkk. (2008) total karbon serasah pada lantai lahan hutan jauh

lebih banyak dan berbeda nyata dibandingkan dengan lahan yang ditanami kakao.

Total serasah pada setiap tingkatan umur kakao tidak berbeda nyata satu dengan

lainnya. Meskipun demikian terjadi peningkatan jumlah serasah dengan

bertambah besarnya tanaman kakao, terutama bila ditanam dengan sistem

agroforestri. Jumlah serasah pada permukaan tanah sangat mempengaruhi

penutupan permukaan lahan pada masing-masing penggunaan lahan. Ada

korelasi positif antara jumlah serasah persatuan luas dengan tingkat penutupan

lahan, artinya semakin bertambahnya jumlah serasah yang ada dipermukaan lahan

akan mengakibatkan meningkatnya prosentase penutupan permukaan tanah.

Selanjutnya Monde (2009) menyatakan bahwa secara umum alih guna lahan hutan

menjadi lahan kakao menyebabkan terjadinya penurunan kadar C organik.

Kondisi ini terjadi karena sebagian telah terangkut oleh erosi, aliran permukaan,

hilang dalam bentuk gas dan diperparah lagi oleh tidak adanya usaha pemupukan

organik untuk mensuplai karbon ke dalam tanah. Status karbon organik tersebut

dalam tanah yang ditanami kakao rendah hingga sedang. Kandungan C-organik

lahan hutan relatif lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding dengan kakao umur

6 – 7 tahun dan >10 tahun baik monokultur maupun agroforestri. Persediaan

karbon pada lahan hutan umumnya sangat tinggi baik dalam tubuh vegetasi,

dalam tanah ataupun dalam bentuk serasah, dibandingkan dengan dengan lahan

kakao. Ini berarti bahwa lahan hutan sangat efektif menyerap dan menyimpan

8

Vegetasi adalah sumber utama bahan organik tanah. Bahan induk organik yang

dikenal dengan sebutan gambut berasal dari vegetasi. Berbeda dengan batuan

induk dan iklim yang merupakan faktor mandiri, vegetasi bergantung pada hasil

interaksi antara batuan, iklim, dan tanah. Vegetasi dan tanah bersifat timbal balik.

Ragam vegetasi dalam kawasan luas terutama ditentukan oleh keadaan iklim.

Maka ragam pokok vegetasi berkaitan dengan iklim. Namun demikian vegetasi

tetap berdaya pengaruh khusus atas pembentukan tanah, yaitu menyediakan bahan

induk organik, menambahkan bahan organik kepada tanah mineral, menentukan

ragam humus yang terbantuk, menciptakan iklim meso dan mikro dengan

mengurangi rentang suhu dan kelembaban ekstrim, melindungi permukaan tanah

terhadap erosi, pengelupasan, penampatan dan pergerakan, memperlancar

infiltrasi dan perkolasi air, memelihara ekosistem tanah, menyerap hara yang

terdapat di bagian bawah tubuh tanah dengan system perakarannya dan

mengangkat hara ke permukaan tanah dalam bentuk seresah atau yang disebut

dengan konversi daur hara (Notohadiprawiro, 2006).

Kehilangan vegetasi penutup tanah akibat panen menyebabkan penetrasi sinar

matahari sehingga meningkatkan temperatur tanah sehingga memacu

dekomposisi residu tanaman. Selain itu, penggunakan alat-alat panen memberi

peluang untuk terjadinya pencampuran serasah sisa panen dengan tanah yang

juga memacu proses dekomposisi. Respirasi oleh mikrobia heterotrofik

merupakan salah satu mekanisme penting dalam dekomposisi bahan organik yang

terakumulasi baik di atas maupun di bawah permukaan tanah (sabaruddin, Fitri,

dan Lestari, 2009). Hutan merupakan rintangan terhadap gerakan menurunnya

9

lebih tinggi karena timbunan seresah, penetrasi akar (pengaruh perforasi) ke

dalam system tanah, dan aktifitas organisme (Seyhan, 1977)

2.3 Infiltrasi

Infiltrasi adalah perjalanan air masik ke dalam tanah. perkolasi adalah proses

kelanjutan perjalanan air tersebut ke tanah yang lebih dalam. Dengan kata lain,

infiltrasi adalah perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat gaya kapiler

(gerakan air ke arah leteral) dan gravitasi (gerakan air ke arah vertikal). Setelah

keadaan jenuh pada lapisan tanah bagian atas terlampaui, sebagian air tersebut

mengalir ke tanah yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan

dikenal sebagai proses perkolasi. Laju maksimal gerakan air ke dalam tanah

dinamakan kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi terjadi ketika intensitas hujan

melebihi kemampuan tanah dalam menyerap air. Sebaliknya, apabila intensitas

hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan

laju hujan. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama dengan

satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam (mm/jam) (Asdak, 1995).

Model Horton adalah salah satu model infiltrasi yang terkenal dalam hidrologi.

Horton mengakui bahwa kapasitas infiltrasi berkurang seiring dengan

bertambahnya waktu hingga mendekati nilai yang konstan. Ia menyatakan

pandangannya bahwa penurunan kapasitas infiltrasi lebih dikontrol oleh faktor

yang beroperasi di permukaan tanah dibanding dengan proses aliran di dalam

tanah. Faktor yang berperan untuk pengurangan laju infiltrasi seperti penutupan

retakan tanah oleh koloid tanah dan pembentukan kerak tanah, penghancuran

10

oleh tetesan air hujan. Model Horton dapat dinyatakan secara matematis

mengikuti persamaan berukut :

f = fc + (fo – fc)e-kt; fc dan k = konstan ………. (1)

Keterangan;

f : laju infiltrasi nyata (cm/jam)

fc : laju infiltrasi tetap (cm/jam)

fo : laju infiltrasi awal (cm/jam)

k : konstanta geofisik

Model ini sangat simpel dan lebih cocok untuk data percobaan. Kelemahan utama

dari model ini terletak pada penentuan parameternya f0, fc, dan k dan ditentukan

dengan data-fitting. Meskipun demikian dengan kemajuan system computer

proses ini dapat dilakukan dengan program spreadsheet sederhana (Achmad,

2011).

Infiltrometer merupakan suatu tabung baja silinder pendek, berdiameter besar

(atau suatu batas kedap air lainnya) yang mengitari suatu daerah dalam tanah.

infiltrometer cincin konsentrik terdiri dari dua cincin konsentrik yang ditekan ke

dalam permukaan tanah. kedua cincin tersebut digenangi secara terus-menerus

untuk mempertahankan tinggi yang konstan (jeluk air). Masing-masing

penambahan air untuk mempertahankan tinggi air yang konstan ini hanya diukur

(waktu dan jumlah) pada cincin bagian dalam. Cincin bagian luar digunakan

untuk mengurangi pengaruh batas dari tanah sekitarnya yang lebih kering. Kalau

tidak, air dari cincin bagian dalam yang berinfiltrasi juga dapat menyebar secara

11

Seyhan (1977) menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi

infiltrasi, yaitu :

1. Karakteristik-karakteristik hujan (hubungan I dan fc)

2. Kondisi-kondisi permukaan tanah

3. Tetesan hujan, hewan maupun mesin yang memadatkan permukaan tanah.

4. Pencucian partikel halus dapat menyumbat pori pada permukaan tanah.

5. Laju infiltrasi awal (f0).

6. Kemiringan tanah.

7. Pembekuan permukaan tanah.

8. Vegetasi

2.4 Aliran Permukaan

Sudarmanto, Buchori, dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa proses infiltrasi

merupakan proses yang paling penting dalam siklus hidrologi. Dengan adanya

infiltrasi, maka akan tersedia air untuk evaporasi dan transpirasi, serta tersedianya

peluang dalam peningkatan cadangan air tanah, yang berpengaruh juga pada

kontinuitas aliran permukaan baik dari subsurface flow dan base flow.

Selanjutnya Sudarmanto dkk. (2013) menambahkan jika merujuk pada hasil

analisis hidrometeorologis dan analisis kondisi resapan air dari data karakteristik

Daerah Aliran Sungai (DAS) bahwa akumulasi infiltrasi yang mempengaruhi

perubahan cadangan air tanah menunjukkan terjadi defisit akibat kebutuhan alami

air pada musim kemarau, maka seharusnya perlu dilakukan upaya-upaya

peningkatan kemampuan infiltrasi dengan cara meningkatkan nilai dari

12

Sedangkan pada kondisi sangat kritis perlu dilakukan tindakan yang lebih serius,

misalnya membuat waduk. Kemudian untuk lahan-lahan dengan kondisi kritis

lebih cenderung berpenggunaan lahan persawahan dan lahan permukiman,

sehingga upaya serius yang perlu dilakukan yaitu pada lokasi permukiman lebih

ditekankan pada peningkatan pemanfaatan biopori pada cekungan-cekungan tanah

pekarangan, selain itu juga perlu menerapkan konsep“rain harvesting” agar

pemakaian air tanah domestik berkurang, sehingga dapat memperlambat

penurunan cadangan airtanah. Sedangkan pada lahan persawahan, yang memiliki

permeabilitas resapan tanah sangat kecil, kiranya perlu diterapkan sistem

eco-drainase pada sungai-sungai yang dapat meningkatkan kemampuan infiltrasi,

sehingga dapat meresapkan air dari aliran permukaan.

Pada prinsipnya jumlah air di alam ini tetap, namun dengan adanya faktor energi

panas matahari, dan faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya proses

evapotranspirasi ke atmosfer dari vegetasi, permukaan tanah, laut dan badan air

lainnya. Hasil evapotranspirasi tersebut yang berupa uap air akan terbawa oleh

angin melintasi daratan, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan, sebagian

dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun sebagai air hujan. Sebelum

mencapai permukaan tanah air hujan akan tertahan oleh vegetasi (interception).

Sementara air hujan yang mampu mencapai permukaan tanah, sebagian akan

teresapkan ke dalam tanah (infiltrasi) hingga mencapai tingkat kapasitas lapang,

dan sisanya akan melimpas melalui permukaan tanah (direct run-off) menuju ke

13

Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah kemiringan (slope),

panjang lereng dan bentuk lereng. Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan

dan volume limpasan permukaan. Semakin curam suatu lereng, maka laju

limpasan permukaan akan semakin cepat, dan laju infiltrasi juga akan berkurang

sehingga volume limpasan semakin besar. Panjang lereng ini mempengaruhi

energi untuk erosi, terutama karena panjang lereng mempengarui volume

limpasan sehingga juga mempengaruhi kemampuan untuk membuat tanah tererosi

(Asmaranto, Suhartanto, dan Permana, 2009)

Akhir-akhir ini timbul kekhawatiran akan semakin meningkatnya kerusakan

berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, pada musim hujan semakin

banyak sungai yang meluap dan banjir sedangkan pada musim kemarau banyak

wilayah mengalami kekeringan. Diantara masalah yang cukup dianggap

mendesak dan perlu penanggulangan serius adalah semakin kritisnya keadaan

hidrologi beberapa sungai yang ditandai dengan semakin besarnya angka rasio

antara debit maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim

kemarau, serta semakin mundurnya produktivitas lahan terutama di bagian hulu

DAS. Kegiatan manusia yang bersifat merubah tipe atau jenis penutup lahan

dalam suatu DAS seringkali dapat memperbesar atau memperkecil hasil air (water

yield).

Perubahan dari jenis vegetasi hutan, perladangan berpindah, atau perubahan

tataguna lahan hutan menjadi areal pertanian atau padang rumput adalah

contoh-contoh kegiatan yang sering dijumpai di daerah hulu sungai. Perilaku masyarakat

14

degradasi lingkungan, sehingga memperbesar limpasan air. Kebanyakan

masyarakat menginginkan prodiktivitas yang tinggi tanpa menghiraukan

terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Konversi hutan menjadi lahan pertanian khususnya pada lahan miring merupakan

kegiatan yang beresiko tinggi ditinjau dari sudut pandang pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS). Masalah utama yang dihadapi akibat adanya Perubahan

penutupan lahan di suatu DAS khususnya lahan hutan adalah tingginya nilai erosi

dan fluktuasi debit, sehingga dalam hal ini pendugaan nilai erosi dan sedimen

sangat diperlukan. Salah satu metode yang digunakan untuk menduga besarnya

nilai erosi dan sedimen yaitu melalui pendekatan model hidrologi (Slamet, 2011).

Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam

tanah air mengalir dalam arah lateral, sebagai aliran antara (interflow) menuju

mata air, danau, dan sungai; atau secara vertikal, yang dikenal dengan perkolasi

(percolation) menuju air tanah. Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan

tanah, seperti rumput atau hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah

tersebut. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan

tanah, dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau

tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan

lobang-lobang (sarang) yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel.

Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup

tanaman. Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan

kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air

15

permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar air menggenang, sehingga

mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi (Santosa, 2013).

2.5 Karbon Tersimpan

Tingginya kandungan bahan organik dapat menyebabkan banyaknya air yang

dapat disimpan dalam tanah sehingga pemberian bahan organik dapat

meningkatkan kadar air tersedia. Pada tanah yang diberi bahan organik baik

berupa pupuk kandang dan kompos mampu meningkatkan kadar air tersedia

dalam tanah dibandingkan dengan tanpa bahan organik. Keadaan tersebut diduga

dengan meningkatnya bahan organik dalam tanah akan meningkatkan daya

pegang tanah terhadap air (Intara, Sapei, Erizal, Sembiring, dan Djoefrie, 2011).

Rendahnya kandungan bahan organik dapat disebabkan oleh pengolahan lahan

yang belum berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber bahan

organik yang ada. Bahan organik mempunyai peran yang penting yaitu

menentukan kualitas tanah untuk kelestarian produksi pertanian melalui

pengaruhnya pada sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Oleh karena itu

pelestarian peningkatan kandungan bahan organik tanah seharusnya merupakan

prioritas untuk meningkatkan kualitas tanah dan untuk penyimpanan karbon.

Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertahankan sisa panen dan

mengaplikasikannya sebagai kompos, mengurangi intensitas pengolahan tanah,

pendekatan pola tanam dengan rotasi tanaman, penerapan sistem agroforestri, dan

pemanfaatan teknologi mikoriza (Supriadi, 2008).

Sumber primer bahan organik adalah jaringan tanaman berupa akar, batang, daun,

16

fotosintesis sehingga unsur karbon merupakan penyusun utama dari bahan

organik tersebut. Unsur karbon ini berada dalam bentuk senyawa-senyawa

polisakarida seperti selulosa, hemi-selulosa, pati dan bahan-bahan pektin dan

lignin. Selain itu nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terakumulasi

dalam bahan organik karena merupakan unsur yang paling penting bagi mikroba

yang terlibat dalam proses perombakan bahan organik tanah. Jaringan tanaman

ini akan mengalami dekomposisi dan terangkut ke lapisan bawah (Sutanto, 2002

dalam Katonsasongko, 2013)

Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah,

baik secara fisik atau kimia. Bahan organik tanah memiliki banyak kegunaan,

diantaranya dalam mempertahankan struktur tanah, meningkatkan kemampuan

tanah untuk menyimpan dan mendistribusikan air dan udara di dalam tanah, serta

nutrisi-nutrisi ntuk pertumbuhan tanaman dan organisme didalam tanah (Oktavia,

2006)

Dekomposisi bahan organik dapat terjadi pada kondisi aerob dan anaerob. Kedua

proses tersebut dibedakan dalam dua hal, yaitu kecepatan dekomposisi dan hasil

akhir dekomposisi. Bentuk NO3- dan NH4+ tanah diperlukan oleh jasad-jasad

renik dalam proses dekomposisi bahan organik. Apabila bahan yang dihancurkan

kaya akan N dibandingkan dengan kadar C, maka tidakakan terjadi imobilisasi N,

sebaliknya jika kadar N lebih rendah dari kadar C, maka akan terjadi proses

imobilisasi N-tanah oleh mikroorganisme. Laju dekomposisi bahan organik

dipengaruhi oleh: (a) bahan asal tumbuhan, meliputi jenis, umur, dan komposisi

17

dan, tingkat kesuburan), (c) faktor iklim, Kandungan hara dalam pupuk organik

yang mencukupi, akan menunjang peningkatan produksi pertanian (Soepardi 1983

18

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014 di

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta, meteran, mistar,

stopwatch, bola pimpong, double ring infiltrometer, cangkul, bor tanah, benang,

alat tulis, kamera, komputer.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data

sekunder berupa data kandungan C-organik dan peta yang akan digunakan untuk

menentukan titik pengambilam sampel.

Data kelas dan luas lereng disajikan pada Tabel 1, dan peta satuan lahan

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung disajikan

19

Tabel 1. Kelas dan luas lereng laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung

No Kemiringan

(%) Kelas Luas (ha) Persentase (%)

1 0 – 3 Datar 0,737 10,87

2 3 – 8 Landai 0,245 3,60

3 8 – 15 Bergelombang 3,744 50,37

4 15 – 30 Berbukit 1,708 29,98

5 30 – 45 Agak curam 0,351 5,17

Total 6,784 100,00

Sumber : Hasil pengukuran peta topografi skala 1 : 500 (Banuwa dkk, 2011 dalam Zulkarnain, 2011)

3.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan peta satuan lahan

berdasarkan kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung

Universitas Lampung hasil pengukuran Banuwa, Syam, dan Wiharso, (2011)

dalam Zulkarnain (2012).

Kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung Universitas

Lampung terbagi menjadi 5 kelas kemiringan yaitu datar, landai, bergelombang,

berbukit, dan agak curam.

a. Infiltrasi

Infiltrasi di ukur menggunakan Double Ring Infilrometer. Pengukuran dilakukan

satu kali di masing-masing kelas kemiringan lereng.

1. Double ring dimasukkan ke dalam tanah sampai sedalam separuh tinggi alat,

dengan kedudukan diusahakan tegak lurus serta tanah dalam silinder dijaga

20

21

2. Sebelum penuangan air pada silinder tengah, maka silinder luar diisi air

terlebih dahulu supaya perembesan ke arah luar terkurangi, ring tengah harus

selalu terisi air saat pengamatan.

3. Setelah air diisikan ke dalam ring tengah sampai ketinggian tertentu lalu

dibaca skala penurunan air setiap 2 menit sampai penurunan air dalam silinder

konstan.

4. Hal tersebut dilakukan juga terhadap titik-titik pengukuran infiltrasi lainnya.

b. Curah Hujan

Data curah hujan menggunakan data yang diambil dari hasil pengamatan di

laboratorium lapang terpadu Fakiltas Pertanian Universitas Lampung.

c. Laju Aliran Air

Menentukan lokasi daerah pengukuran

1. Memasang pasak 1 disebelah kiri saluran, kemudian tegak lurus ke arah

seberang, pasak no. 2.

2. Menghubungkan antara pasak no. 1 dengan pasak no. 2 menggunakan tali

rafia. (sebagai batas daerah pengukur I)

3. Memasang pasak no. 3 dan no. 4. Menghubungkan antara pasak no. 3

dan pasak no. 4 dengan tali rafia (sebagai batas daerah pengukur II)

4. Jarak I dan II = (D) dalam satuan meter

Menentukan kecepatan aliran air (V)

1. Memastikan semua peralatan dengan kondisi baik dan siap

22

2. Memulai dengan menghanyutkan bola pimpong dengan jarak 5

meter dari batas pengukuran I ke arah hulu saluran.

3. Menghidupkan stopwatch saat bola pimpong tepat berada di bawah

tali batas daerah penampang I.

4. Mematikan stopwatch sesaat bola pimpong telah mencapai tepat di

bawah tali batas daerah penampung II.

5. Mencatat waktu untuk menempuh jarak dari daerah penampang I ke

daerah penampang II (t).

6. Menghitung kecepatan aliran air dengan menggunakan rumus

Keterangan :

V = kecepatan aliran air sungai (m/detik)

D = jarak antara daerah penampang I dengan II (meter)

t = waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak (detik)

[image:41.612.202.441.498.631.2] Menentukan luas penampang basah saluran (A)

Gambar 2. Pengukuran luas penampang

1. Menentukan lebar saluran (I) pada daerah penampang.

23

2. Mengukur kedalaman air (d) pada daerah penampang I kemudian

diulangi hingga lima tempat (d1, d2, d3, d4, d5)

3. Menentukan rata-rata dalam air (d) pada daerah penampang I

4. menghitung luas penampang basah dengan menggunakan rumus :

keterangan :

A= luas penampang basah (m2)

I= lebar saluran (meter)

d = kedalaman air rata-rata (meter)

Menghitung debit aliran air

Keterangan :

Q = debit air yang mengalir (m3/detik)

V= kecepatan aliran air (m/detik)

A= Luas penampang basah (m2)

Pengukuran debit aliran air ini dilakukan satu kali dalam sehari selama 7 kali di

tempat yang sama. Setiap pengukuran dilakukan 3 kali ulangan.

e. C-organik

Pada masing-masing kelas kemiringan lereng sampel tanah diambil pada

kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm, setelah itu sampel tanah di analisis di

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk

mengetahui kandungan C-organiknya.

A = I x d ………...(3)

24

[image:43.612.244.384.121.405.2]Diagram alir penelitian disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Penentuan titik pengambilan pengambilan sample

Pengambilan data Curah hujan Infiltrasi Laju aliran air C-organik

Mulai

Analisis data

1

. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kemiringan lereng dan vegetasi berkaitan dengan dinamika air permukaan di

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Dinamika air permukaan juga dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi.

2. Ada penurunan kandungan C-organik di Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian Universitas Lampug dari tahun 2012 ke tahun 2014.

3. Faktor vegetasi mempengaruhi kandungan C-organik di Laboratorium Lapang

Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan interval satu tahun untuk terus

memantau dinamika air permukaan dan kandungan karbon organik di

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

2. Disarankan untuk melakukan pengukuran Infiltrasi pada tanah yang belum

tergangu.

3. Perlu dilakukan penambahan bahan organik untuk meningkatkan kandungan

52

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M. 2011. Buku Ajar Hidrologi Teknik. Universitas Hasanuddin. Makasar. 127 hal

Arifin, M. 2010. Kajian Sifat Fisik Tanah dan Berbagai Penggunaan Lahan

dalam Hubungannya dengan Pendugaan Erosi Tanah. Jurnal

Pertanian MAPETA. Vol. 12. No. 2 : 111 – 115

Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 571 hal

Asmaranto, A., E. Suhartanto., B. S. Permana. 2009. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Identifikasi Lahan Kritis dan Arahan Fungsi Lahan Daerah Aliran Sungai Sampean. Jurusan Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Malang .

Astari, D. 2004. Model Hujan-Limpasan di Daerah Permeable dan Impermeable dengan Peubah Kemiringan Lahan. Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Fauzi. A. 2008. Analisa kadar unsur hara karbon organik dan nitrogen di dalam tanah perkebunan kelapa sawit bengkalis riau. Tugas Akhir Program Studi D3Kimia Analisis. Departemen Kimia. Fakiltas MIPA. Universitas Sumatera Utara. Medan

Intara, T. I., A. Sapei., Erizal., N. Sembiring., M. H. B. Djoefrie. 2011. Pengaruh pemberian bahan organik pada tanah liat dan lempung berliat terhadap kemampuan mengikat air. Jurnal Iimu Pertanian Indonesia. Vol. 16 NO. 2 : 130-135

Katonsasongko. 2013. Bahan Organik Tanah. Universitas Gajah Mada. Diakses 26 Maret 2013. Pkl 10.00 WIB

Maro’ah, S. 2011. Kajian Laju Infiltrasi dan Permeabilitas Tanah pada Beberapa Model Tanaman. Skripsi Program Studi Ulmu Tanah. Fakultas

53

Monde. A., N. Sunukaban., K. Murtilaksono., N. Pandjaitan. 2008. Dinamika Karbon (c) Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian.

Jurnal Agroland. Vol. 15. No. 1 : 22 – 26

Monde. A. 2009. Degradasi Stok Karbon (C) Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Kakao Di Das Nopu, Sulawesi Tengah. Jurnal Agroland. Vol. 16. No. 2 : 110 – 117

Notohadiprawito, T. 2006. Tanah dan Lingkungan. Repro Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Nursa’ban, M. 2006. Pengendalian Erosi Tanah Sebagai Upaya Melestarikan Kemampuan Fungsi Lingkungan. Geomedia. Vol. 4. No. 2 : 93 – 116

Oktavia, D. 2006. Perubahan Karbon Organik Dan Nitrogen Total Tanah Akibat Perlakuan Pupuk Organik Pada Budidaya Sayuran Organik. Skripsi Departemen Kimia. Fakultas MIPA. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Purba, M., P. 2009. Besaran Aliran Permukaan (run-off) pada Berbagai Tipe Kelerengan Dibawah Tegakan Eucaliptus spp (Studi kasus di HPHTI PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Sektor Aek Nauli). Skripsi Departemen Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan

Sabaruddin. S. N. A. Fitri., L. Lestari. 2009. Hubungan antara kandungan bahan organik tanah dengan periode pasca tebang tanaman HTI acacia mangium Willd. Jurnal Tanah Trop. Vol. 14. No. 2 : 105 – 110

Santosa, D. 2013. Pengertian dan Faktor Infiltrasi.

http://www.galeripustaka.com/2013/03/pengertian-dan-faktor-infiltrasi.html. Diakses tanggal 27 April 2014 pukul 09:18 WIB.

Saribun, D. S. 2007. Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Kemiringan Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-das Cikapundung Hulu. Skripsi Jurusan Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Universitas Padjadjaran. Jatinangor

Seyhan, E. 1977. Dasar-dasar Hidrologi. Gajah Mada University Press. Jogjakarta. 380 hal

Slamet, B. 2011. Model Hidrologi Daerah Aliran Sungai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Domestik. http://pemodelanku.blogspot.com/2011/06/ model-hidrologi-daerah-aliran-sungai.html. Diakses tanggal 29 April 2014 pukul 15:26 WIB.

54

Sudarmanto, A., I. Buchori., Sudarno. 2013. Analisis Kemampuan Infiltrasi Lahan BerdasarkanKondisi Hidrometeorologis dan Karakteristik Fisik DAS Pada Sub DAS Kreo Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. UNDIP. Semarang

Sugiono. 2007. Enaluasi Status Hara N, P, K Dan C-Organik yang Terangkut Erosi Akibat Penerapan Berbagai Terknik Mulsa Vertikal Di Lahan Miring pada Pertanaman Jeruk (Citrus Sinensis) di Desa Rumah Galuh

Kecamatan Sei Bengei Kabupaten Langkat. Skripsi Departemen Ilmu

Tanah. Fakultas Pertanian. USU. Medan

Supriadi, S. 2008. Kandungan Bahan Organik Sebagai Dasar Pengolahan Tanah Di Lahan Kering Madura. Embryo Vol. 5 No. 2. 176 – 183

Wibowo, A. T., D. Panalosa., A. Firmansyah., Arifin., I. K. A. PWijaya., H. Candra., M. Suito., N. Septiando. 2014. Mengukur Laju Infiltrasi. Laporan praktikum hidrologi (tidak di publikasikan). Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung