PENGARUH TEKNIK BUDIDAYA LEISA TERHADAP

KARAKTERISTIK FISIK TANAH PADA SISTEM ROTASI

TANAMAN SAYUR

EDWINA ARIANE DARWIN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Teknik Budidaya Leisa Terhadap Karakteristik Fisik Tanah Pada Sistem Rotasi Tanaman Sayur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

Edwina Ariane Darwin

iv

ABSTRAK

EDWINA ARIANE DARWIN. Pengaruh Teknik Budidaya LEISA Terhadap Karakteristik Fisik Tanah Pada Sistem Rotasi Tanaman Sayur. Dibimbing oleh D. P. TEJO BASKORO dan ENNI DWI WAHJUNIE.

Kondisi tanah yang subur sangat diperlukan untuk menunjang produksi tanaman. Tingkat kesuburan tanah ditentukan oleh karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah. Penggunaan input luar anorganik yang berlebih dapat mempengaruhi karakteristik fisik pada tanah. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan tingkat kesuburan tanah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan teknik budidaya pada sistem rotasi tanaman sayur terhadap karakteristik fisik tanah pada lahan pertanian melalui teknik budidaya LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture), HEIA (High External Input Agriculture). Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah tekstur, C-organik, bobot isi, retensi ait tanah, dan penetrabilitas tanah. Pengukuran karakteristik fisik tanah dilakukan pada kedalaman tanah 0-20 cm dan 20-40 cm. Tanah pada ketiga lokasi contoh memiliki jenis tanah Andosol dan kemiringan lereng yang sama. Data yang diperoleh menunjukkan tanah pada lahan pertanian LEISA dan HEIA memiliki kadar C-organik yang lebih rendah dibandingkan pada lahan hutan (3,25%), bobot isi yang lebih tinggi dibandingkan pada lahan hutan (0,85 g/cm3), dan tahanan penetrasi yang lebih rendah dibandingkan pada lahan hutan (1,36 kg/cm2). Sedangkan pada lahan pertanian, lahan LEISA memiliki kadar C-organik yang lebih tinggi (0,77%) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (0,71%), bobot isi yang lebih rendah (0,89 g/cm3) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (1,08 g/cm3), dan tahanan penetrasi yang lebih rendah (0,95 kg/cm2) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (1,23 kg/cm2).

ABSTRACT

EDWINA ARIANE DARWIN. Influence of LEISA as Cultivation Technique Toward to Soil Physic on Cropping Rotation System . Supervised by D. P. TEJO BASKORO dan ENNI DWI WAHJUNIE.

Fertile soil conditions is needed to support the increase in crop production. Soil fertility is determinated by physical, chemical, and biological properties of soil. Excessive use of anorganic external inputs can affect the physic properties on the ground. This condition will result in changes the level of soil fertility. In this research, the measurement of the changes in soil physic properties due to different techniques in cropping rotation, the system of cultivation techniques LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture), HEIA (High External Input Agriculture), and forests. Parameters to be measured in this study were soil texture, organic matter content, bulk density, soil water retention, and soil penetrability. Measurement of soil physic properties was conducted on soil depth of 0-20 cm and 20-40 cm. Land on the three sample sites have the same soil type and slope are relatively the same. The data obtained showed the soil on LEISA and HEIA have percent C-organic lower than forest (3,25%), higher bulk density than forest (0,85 g/cm3), lower soil penetration than forest (1,36 kg/cm2). LEISA have higher percent organic c (0.77%) than HEIA (0.71%), lower bulk density (0.89 g / cm3) than HEIA (1.08 g / cm3), the availability of water greater than the soil on HEIA, and soil penetrability lower (0.95kg/cm2) compared with the soil on HEIA (1.23kg/cm2)

PENGARUH TEKNIK BUDIDAYA LEISA TERHADAP

KARAKTERISTIK FISIK TANAH PADA SISTEM ROTASI

TANAMAN SAYUR

EDWINA ARIANE DARWIN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi

: Pengaruh Teknik Budidaya LEISA Terhadap Kakateristik Fisik Tanah Pada Sistem Rotasi Tanaman Sayur

Nama : Edwina Ariane Darwin NIM : A14100088

Disetujui oleh:

Dr Ir D P Tejo Baskoro, M.Sc Pembimbing I

Dr Ir Enni Dwi Wahjunie, M.Si Pembimbing II

Diketahui oleh:

Dr Ir Baba Barus, M.Sc

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

x

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2014 hingga Januari 2015 dengan judul Pengaruh Teknik Budidaya LEISA Terhadap Karakteristik Fisik Tanah Pada Sistem Rotasi Tanaman Sayur.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir D P Tejo Baskoro, M.Sc dan Ibu Dr Ir Enni Dwi Wahjunie, M.Si selaku pembimbing atas waktu yang disediakan, segala bimbingan, dukungan, arahan, serta saran yang telah diberikan selama penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr Ir Yayat Hidayat, M.Si selaku penguji skripsi atas semua saran, masukan, dan perbaikan yang telah diberikan. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf di Laboratorium Konservasi Tanah dan Air dan Laboratorium Sumberdaya Fisik Lahan atas segala bantuan selama penelitian. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta serta teman-teman seperjuangan Manajemen Sumberdaya Lahan 47 atas segala dukungan dan kebersamaan selama ini. Penghargaan terbesar penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibu Agustina Budi Aryani dan Ayah Yan Edwin Darwin, dan kakak Muhammad Fadjar Darwin, adik Diana Dewi Darwin serta seluruh keluarga atas segala do’a, kasih sayang, semangat, dan dukungan yang diberikan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

METODE ... 3

Waktu dan Tempat Penelitian ... 3

Bahan dan Alat ... 4

Pelaksanaan Penelitian ... 4

Analisis Data ... 4

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 5

Kondisi Umum Wilayah Penelitian ... 5

Lahan Pertanian LEISA ... 6

Lahan Pertanian HEIA ... 7

Lahan Hutan ... 7

Karakteristik Fisik Tanah ... 8

Kadar Bahan Organik Tanah... 8

Bobot Isi Tanah ... 10

Retensi Air Tanah (pF) ... 13

Penetrabilitas ... 14

SIMPULAN DAN SARAN ... 16

DAFTAR PUSTAKA ... 17

LAMPIRAN ... 19

xii

DAFTAR TABEL

1 Tekstur lahan pertanian LEISA, HEIA, dan hutan. 6 2 Kandungan C-organik dan bahan organik lahan pertanian

LEISA, HEIA, dan hutan.

9

3 Nilai bobot isi dan porositas tanah lahan LEISA, HEIA, dan Hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm

11

4 Tahanan penetrasi tanah pada lahan pertanian LEISA, HEIA, dan hutan pada berbagai kedalaman.

14

DAFTAR GAMBAR

1 Peta lokasi penelitian di Kabupaten Bandung 3 2 Lokasi titik pengambilan sampel penelitian 5 3 Kondisi lahan dengan teknik budidaya LEISA 6 4 Kondisi lahan dengan teknik budidaya HEIA 7 5 Grafik perbandingan kandungan C-organik lahan LEISA,

HEIA, dan hutan.

10

6 Nilai bobot isi lahan LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 dan 20-40.

11

7 Kurva pF lahan LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. drainase lahan LEISA, HEIA, dan Hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm

19

2 Retensi tanah LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm dengan tiga ulangan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan penduduk, baik kebutuhan terhadap pangan maupun non pangan meningkat. Peningkatan kebutuhan ini harus diikuti oleh peningkatan produksi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi adalah peningkatan intensitas penggunaan lahan pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian secara terus menerus dengan penggunaan pupuk yang tinggi.

Di lain pihak peningkatan jumlah penduduk juga menimbulkan kebutuhan akan lahan untuk non pangan. Hal ini mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang cukup tinggi terutama di lokasi sub urban. Menurut Murtilaksono dan Syaiful (2014) laju konversi lahan terjadi sebesar 0,11 juta ha/tahun pada tahun 2010.

Pada awalnya intensifikasi pertanian yang dilakukan memang meningkatkan produktivitas tanaman. Namun pengelolaan lahan yang intensif terbukti dapat mengakibatkan kelesuan lahan, hilangnya bahan organik tanah yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas tanah dan produktivitas lahan (Bergeret 1977). Seiring berjalannya waktu kondisi lahan semakin miskin hara karena tidak ada hara yang kembali pada tanah dan terganggunya ekologi sekitar lahan pertanian. Terganggunya kondisi tanah dan ekologi sekitar dalam jangka panjang akan menimbulkan terganggunya keseimbangan lingkungan sekitar kawasan yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat produksi tanaman.

Oleh karena itu beberapa waktu belakangan ini muncul pemikiran untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang terlalu tinggi. Di antaranya adalah penggunaan input luar yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta diimbangi dengan menggunakan pemakaian input organik. Teknik budidaya ini dikenal dengan teknik budidaya LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture). Teknik budidaya LEISA merupakan teknik budidaya dimana penggunaan input anorganik diimbangi dengan penggunaan input organik. Pada teknik budidaya LEISA sebagian kebutuhan hara tanah dipenuhi melalui adanya penambahan bahan organik yang berasal dari pengembalian sisa tanaman dan pupuk organik.

Salah satu produksi pangan yang menggunakan input tinggi adalah siatem budidaya sayuran. Tanaman sayuran berumur pendek, disamping itu tanaman sayuran juga mudah terserang penyakit. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya menerapkan sistem rotasi tanaman pada budidaya tanaman sayuran. Sistem rotasi tanaman mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya lebih mampu mempertahankan sifat lahan dibandingkan pada sistem monokultur. Dengan sistem rotasi tanaman jumlah hara yang yang diambil lebih bervariasi sehingga kondisi hara lebih dapat dipertahankan.

2

Tujuan Penelitian

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

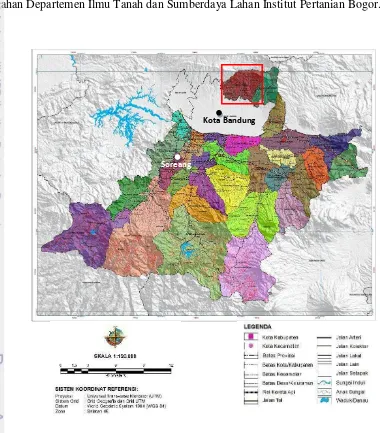

Penelitian dilakukan di lahan pertanian kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Pengamatan beberapa karakteristik fisik tanah dilakukan langsung di lapang dan di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pengambilan contoh tanah dilakukan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2014. Sedangkan analisis dilakukan di Laboratorium Konservasi Tanah dan Air serta Laboratorium Sumberdaya Fisik Lahan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor.

Gambar 2.1 Peta lokasi penelitian di Kabupaten Bandung

Soreang

4

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah terganggu, contoh tanah tidak terganggu, dan beberapa bahan kimia untuk penetapan tekstur dan C-organik. Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat pengambil contoh tanah, penetrometer saku, alumunium foil, dan alat-alat laboratorium untuk penetapan tekstur dan C-organik.

Pelaksanaan Penelitian

Pengamatan dilakukan pada tiga lokasi, yaitu lahan pertanian LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture), lahan pertanian HEIA (High External Input Agriculture), dan lahan hutan. Dua lokasi LEISA dan HEIA merupakan lahan yang menggunakan sistem rotasi tanaman dengan perbedaan pada input (pupuk) yang diberikan. Sementara satu lokasi lainnya merupakan lahan alami yang menjadi acuan sifat fisik tanah yang dianggap masih dalam kondisi stabil, yaitu hutan. Pengamatan dilakukan pada lahan dengan jenis tanah yang sama, kemiringan lereng yang sama, dan jenis pengelolaan lahan yang sama.

Pengambilan contoh tanah terdiri atas contoh tanah terganggu dan tanah tidak terganggu. Contoh tanah terganggu sebanyak 12 kantong untuk penetapan tekstur, C-organik, dan 135 kantong tanah untuk pengukuran kadar air dalam penetapan tahanan penetrasi tanah pada beberapa hari setelah hujan. Contoh tanah tidak terganggu sebanyak 54 contoh untuk penetapan bobot isi dan retensi air tanah.

Pada masing-masing lahan LEISA, HEIA, dan hutan dilakukan pengambilan contoh tanah di tiga titik lokasi sebagai ulangan. Pada setiap lokasi dilakukan tiga kali pengukuran. Contoh tanah terganggu dan tanah tidak terganggu diambil pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Penetapan tahanan penetrasi tanah dilakukan pada tiga kedalaman, yaitu 0-10 cm, 10-20 cm, dan 20-30 cm.

Penetapan karakteristik fisik tanah seperti tekstur, bobot isi, dan retensi tanah dilakukan di laboratorium dengan menggunakan contoh tanah yang sudah diambil di lapang. Sedangkan pengukuran penetrabilitas tanah dilakukan di lapang, namun pengambilan contoh tanah tetap dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat penetrabilitas tanah dengan kadar air pada masing-masing lahan.

Analisis Data

Data karakteristik fisik tanah hasil pengamatan diolah dengan uji beda nilai tengah menggunakan software SAS dan Microsoft Office Excel. Karakteristik fisik tanah seperti kadar C-organik, kelas tekstur, bobot isi, porositas tanah, retensi air tanah, dan penetrabilitas tanah dibandingkan dan dianalisis secara deskriptif antara tanah pada lahan LEISA, HEIA, dan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Ciburial dan Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan bagian utara Kota Bandung. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan lahan pertanian intensif dengan sistem pengelolaan yang berbeda, yaitu lahan pertanian dengan teknik budidaya LEISA, dan lahan pertanian dengan teknik budidaya HEIA, serta lahan hutan. Lahan pertanian di lokasi ini merupakan pemasok utama kebutuhan sayur mayur bagi wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Ketiga lokasi memiliki kemiringan lereng yang relatif sama, yaitu 0-3%. Kawasan ini memiliki iklim yang lembab dan dingin.

Berdasarkan peta jenis tanah dari Pusat Penelitian Tanah Kabupaten Bandung memiliki jenis tanah yang sangat beragam. Namun demikian tanah didominasi oleh jenis tanah Andosol. Tanah lain yang dijumpai adalah regosol, podsolik merah-kuning, mediteran, latosol, grumosol, aluvial, dan glei (Pramudiyanti dan Taofiqurohman 2010).

Andosol dalam Sistem Klasifikasi Dudal dan Soepraptohardjo (1957, 1961) adalah tanah berwarna hitam atau coklat tua, struktur remah, kadar bahan organik tinggi, licin (smeary) jika dipirid. Tanah bagian bawah berwarna coklat sampai coklat kekuningan, tekstur sedang, porous, pemadasan lemah, akumulasi liat sering ditemukan di lapisan bawah.

6

Berdasarkan hasil penetapan tekstur pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa ketiga lokasi memiliki kelas tekstur lom klei berpasir (LKP) dimana kadar klei lebih besar dibandingkan dengan kadar debu dan pasir. Tanah pada lahan LEISA memiliki kadar klei yang lebih rendah dibandingkan HEIA, dan memiliki kadar debu yang lebih tinggi dibandingkan dan HEIA.

Tabel 3.1 Tekstur lahan pertanian LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm.

Tekstur (%) LEISA HEIA Hutan

Pasir sangat halus 26,05 AB 24,43 B 26,32 A

Pasir 26,73 BA 25,93 B 28,08 A

Klei 36,47 BA 40,91 A 37,01 B

Debu 10,75 AA 08,27 B 08,65 B

Kelas LKP LKP LKP

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata menurut Uji Duncan pada taraf α=0,05. LKP: kelas tekstur Lom Klei Berpasir.

Lahan Pertanian LEISA

Lokasi lahan pertanian LEISA berada di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 6o50’23”LS dan 107o40’10”BT. Pada lahan ini telah dikelola selama kurang lebih 40 tahun. Teknik budidaya LEISA pada lahan ini sudah diterapkan sejak lima tahun yang lalu. Pertanian di lokasi ini sudah tidak bergantung sepenuhnya pada penggunaan pupuk kimia buatan pabrik, petani sudah mulai menggunakan perpaduan antara pupuk anorganik buatan pabrik, pupuk organik secara seimbang, dan adanya penambahan bahan organik melalui pengembalian sisa tanaman. Menurut Reijntjes et al. (1999) LEISA adalah pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia setempat / lokal, layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, sesuai dengan budaya, adil secara sosial, dan input luar hanya sebagai pelengkap.

Di lokasi ini vegetasi yang ditanam adalah kol, tomat, cabai, dan kentang. Seluruh vegetasi ditanam secara bergantian (rotasi). Lahan di lokasi ini merupakan lahan yang dimanfaatkan secara terus menerus tanpa ada jeda penanaman pada tanah sehingga tanah tidak pernah mengalami masa bera.

Lahan Pertanian HEIA

Lokasi lahan pertanian HEIA berada di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 6o51’39”LS dan 107o39’51”BT. Lahan ini telah dikelola selama kurang lebih 40 tahun. Pada lahan ini pertanian masih sepenuhnya menggunakan pupuk anorganik buatan pabrik. Dosis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan luas dan jumlah benih yang ditanam, tidak ada peningkatan dosis pupuk yang digunakan dari tahun ke tahun. Di lokasi ini vegetasi yang ditanam adalah kol, tomat, cabai, dan kentang. Seluruh vegetasi ditanam secara bergantian (rotasi). Lokasi pertanian HEIA ini juga dimanfaatkan terus menerus sehingga tanah tidak pernah mengalami masa bera.

Gambar 3.3 Kondisi lahan dengan teknik budidaya HEIA

Wijaya (2002) menyebutkan beberapa ciri dari pola penerapan HEIA yaitu (1) penggunaan bahan kimia dan pengendalian hama dan penyakit seperti pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh; (2) terjadinya perbaikan mutu faktor produksi seperti penggunaan benih dari varietas unggul; (3) terjadinya mekanisasi pertanian seperti penggunaan mesin-mesin pertanian; dan (4) adanya perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti sistem pengairan dan alat-alat pertanian.

Lahan Hutan

8

tanaman yang terdapat pada hutan. Kawasan hutan ini memiliki tutupan tajuk bertingkat sehingga dapat meminimalisir hancuran agregat tanah yang disebabkan oleh energi pukulan hujan yang jatuh mencapai permukaan tanah.

Karakteristik Fisik Tanah

Sifat fisik tanah diketahui sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Kondisi fisik tanah menentukan penetrasi akar di dalam tanah, retensi air, drainase/aerasi, dan nutrisi tanaman. Sifat fisika tanah juga mempengaruhi sifat kimia dan biologi tanah (Hakim et al 1986).

Adanya aktivitas manusia melalui pemberian perlakuan yang berbeda pada masing-masing lahan mengakibatkan perbedaan baik pada karakteristik fisik tanah, karakteristik kimia tanah, dan karakteristik biologi tanah yang dimiliki oleh setiap lahan. Menurut Suganda et al (2006) sifat-sifat tanah bervariasi menurut tempat dan waktu, yang dapat disebabkan oleh hasil akhir dari proses yang terjadi secara internal atau alami dan pengaruh dari luar, misalnya intervensi manusia. Proses yang sifatnya internal berkaitan dengan faktor-faktor geologi, hidrologi, dan biologi yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah.

Kadar Bahan Organik Tanah

Tryono (2007) menyatakan bahwa bahan organik tanah merupakan timbunan, terdiri atas sisa-sisa dan pembentukan baru dari sisa tumbuhan maupun hewan. Bahan ini merupakan sisa yang tidak statis dan mengalami serangan jasad-jasad renik tanah, karena itu bahan ini merupakan transisi tanah dan harus terus menerus diperbaharuhi dengan penambahan sisa-sisa tumbuhan tingkat tinggi.

Bahan organik berperan penting untuk menciptakan kesuburan tanah. Peranan bahan organik bagi tanah adalah dalam kaitannya dengan perubahan sifat-sifat tanah, yaitu sifat fisik tanah, biologis, dan sifat kimia tanah. Bahan organik merupakan pembentuk granul dalam tanah yang stabil (Munandar, 2013). Bahan organik sering disebut sebagai bahan penyangga tanah. Tanah dengan kandungan bahan organik rendah akan berkurang kemampuan mengikat pupuk kimia sehingga efisiensinya menurun akibatnya sebagian besar pupuk hilang melalui pencucian, fiksasi dan penguapan, maka sangatlah penting mulai memperhatikan usaha pengembalian bahan organik ke tanah (E. I Munawar 2003).

diversitas vegetasi dalam suatu luasan pada lahan pertanian menyebabkan rendahnya keragaman kualitas masukan bahan organik dan tingkat penutupan tanah oleh lapisan serasah. Tingkat penutupan (tebal tipisnya) lapisan serasah pada permukaan tanah berhubungan erat dengan laju pelapukan.

Lahan pertanian dengan teknik budidaya LEISA memiliki kandungan bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan tanah di lahan pertanian dengan teknik budidaya HEIA. Hal ini karena adanya pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan gulma sebagai penutup tanah dan sumber bahan organik di lahan LEISA. Pemberian sisa tanaman nyata meningkatkan bahan organik tanah. Pengembalian bahan organik dan aplikasi pupuk organik pada lahan pertanian memperlihatkan pengaruh terhadap kandungan C-organik dan bahan organik tanah (Tryono 2007).

Tabel 3.2 Kandungan C-organik dan bahan organik lahan pertanian LEISA,

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata menurut Uji Duncan pada taraf α=0,05

Sesuai dengan pendapat Younessi dkk, (2007) bahwa rotasi tanaman merupakan salah satu praktek penting dalam sistem pertanian berkelanjutan, karena efek pada kesuburan tanah dan manfaat lainnya termasuk pengurangan dalam kompetisi gulma. Rotasi tanaman dapat membantu dalam mengendalikan gulma, memasok nutrisi tanah, meningkatkan kualitas tanah, dan mengurangi erosi tanah. Dampak positif jangka panjang rotasi tanaman adalah pada hasil panen. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir manfaatnya dalam hal hasil tampaknya telah diabaikan oleh banyak petani. Rotasi tanaman meningkatkan hasil dan sangat penting dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan.

10

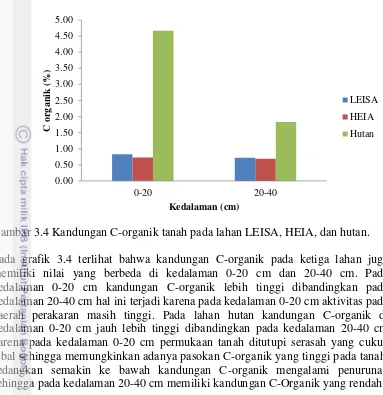

Gambar 3.4 Kandungan C-organik tanah pada lahan LEISA, HEIA, dan hutan.

Pada grafik 3.4 terlihat bahwa kandungan C-organik pada ketiga lahan juga memiliki nilai yang berbeda di kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Pada kedalaman 0-20 cm kandungan C-organik lebih tinggi dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm hal ini terjadi karena pada kedalaman 0-20 cm aktivitas pada daerah perakaran masih tinggi. Pada lahan hutan kandungan C-organik di kedalaman 0-20 cm jauh lebih tinggi dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm karena pada kedalaman 0-20 cm permukaan tanah ditutupi serasah yang cukup tebal sehingga memungkinkan adanya pasokan C-organik yang tinggi pada tanah, sedangkan semakin ke bawah kandungan C-organik mengalami penurunan sehingga pada kedalaman 20-40 cm memiliki kandungan C-Organik yang rendah.

Bobot Isi Tanah

Pengelolaan tanah sangat mempengaruhi ruang pori tanah yang secara langsung akan mengubah bobot isi. Pengolahan tanah dapat juga menaikkan bobot isi tanah. Kandungan bahan organik tinggi juga menyebabkan banyaknya pori-pori tanah (Assa’ad et al. 2003).

organik tanah mampu secara nyata menurunkan bobot isi tanah, dengan turunnya bobot isi tanah akan meningkatkan porositas total.

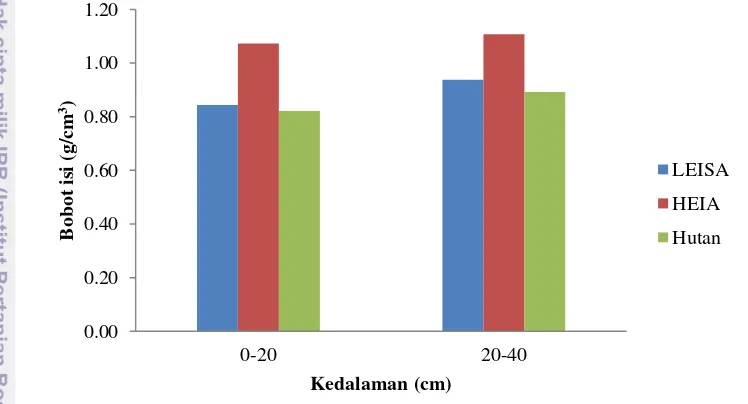

Tanah pada lahan pertanian dengan teknik budidaya LEISA memiliki nilai bobot isi lebih rendah dibandingkan tanah di lahan HEIA. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemadatan yang terjadi pada lahan pertanian LEISA lebih rendah dibandingkan pada lahan HEIA. Menurut Achmad (2003) bobot isi merupakan penunjuk kepadatan tanah, makin padat suatu tanah makin tinggi bobot isi. Nilai bobot isi pada tanah di lahan LEISA, HEIA, dan hutan dipengaruhi oleh jumlah bahan organik.

Gambar 3.5 Nilai bobot isi lahan LEISA, HEIA, dan hutan di kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm.

Menurut Arsyad (2006), penambahan bahan organik ke dalam tanah dapat mengakibatkan penurunan bobot isi tanah, peningkatan ruang pori total, ruang pori drainase cepat, serta ruang pori drainase lambat. Penerapan sistem rotasi tanaman merupakan salah satu upaya konservasi tanah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kandungan C-organik pada lahan pertanian.

Tabel 3.3 Nilai bobot isi, porositas tanah, pori air tersedia, dan pori drainase Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata menurut Uji Duncan pada taraf α=0,05

12

Tanah Andosol selain memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, berat isi rendah, daya menahan air tinggi, total porositas tinggi, juga bersifat gembur dengan konsistensi kurang plastis dan tidak lekat (Sukarman dan Dariah 2014).

Nilai bobot isi di kedalaman 0-20 cm lebih rendah dibandingkan di kedalaman 20-40 cm. Hal ini karena di kedalaman 0-20 aktivitas perakaran lebih tinggi dibandingkan di kedalaman 20-40 cm. Hal ini sejalan dengan Sofyan (2011) yang mendapatkan bahwa bobot isi tanah meningkat menurut kedalaman karena menurunnya aktivitas perakaran dan bahan organik.

Berdasarkan uji beda nilai tengah, bobot isi dan porositas tanah pada ketiga lahan memiliki nilai yang sangat berbeda nyata dimana nilai Pr<0,01 di kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan pupuk pada teknik budidaya di ketiga lahan yang mengakibatkan nilai bobot isi dan porositas total tanah antara masing-masing lahan berbeda nyata. Pada Uji Duncan di kedalaman 0-20 cm nilai bobot isi pada lahan LEISA memiliki nilai yang tidak berbeda nyata dengan lahan hutan. Sedangkan di kedalaman 20-40 cm pada lahan hutan memiliki nilai bobot isi tanah yang lebih baik dibandingkan pada lahan LEISA dan HEIA, dimana bobot isi tanah pada lahan LEISA masih lebih baik dibandingkan nilai bobot isi tanah pada lahan HEIA hal ini ditunjukkan dengan kategori yang berbeda pada ketiga lahan dalam Uji Duncan.

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Tanah yang porous berarti tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara sehingga muda keluar masuk tanah secara leluasa (Hanafiah 2005).

Hasil pengamatan menunjukkan tanah pada lahan LEISA memiliki porositas yang lebih tinggi dibandingkan tanah pada lahan HEIA. Nilai bobot isi mempengaruhi porositas suatu tanah. Tanah yang gembur dengan pengolahan tanah yang baik memiliki nilai bobot isi yang rendah maka nilai porositas tanah tersebut tinggi. Pada lahan HEIA tanah memiliki nilai porositas yang rendah akibat adanya pemadatan tanah yang mengakibatkan tingginya nilai bobot isi.

Porositas ketiga tanah pada kedalaman 0-20 cm lebih tinggi dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini sejalan dengan rendahnya nilai bobot isi tanah ketiga lahan pada kedalaman 0-20 cm dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. Tanah pada kedalaman 0-20 cm memiliki kadar C-organik yang lebih tinggi sehingga memungkinkan tanah tersebut menjadi lebih remah dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. (pustaka remah vs porositas)

Retensi Air Tanah (pF)

Retensi air tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk memegang dan menyediakan air bagi tanaman. Retensi air tanah ditetapkan dengan memberikan tekanan pada contoh tanah jenuh air dengan berbagai kekuatan tekanan. Retensi air biasanya ditampilkan dalam bentuk kurva, dikenal dengan kurva pF (Sudirman

et al 2006).

Gambar 3.6 Kurva pF lahan LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm.

Kurva pada gambar 3.6 menunjukkan bahwa retensi air pada tanah LEISA lebih tinggi dibandingkan tanah HEIA dan hutan, artinya kemampuan memegang air pada tanah LEISA lebih besar dibandingkan tanah pada lahan HEIA dan hutan. Tingginya retensi air pada lahan LEISA dibandingkan HEIA karena lahan LEISA memiliki bahan organik yang lebih tinggi. Namun dibandingkan lahan hutan yang mengandung bahan organik yang lebih tinggi, retensi air pada lahan LEISA tetap lebih tinggi hal ini dimungkinkan karena perbedaan sumber bahan organik. Lahan hutan didominasi oleh vegetasi pinus yang cenderung bersifat hidrofobik. Menurut Sudirman et al (2006) bahan organik mempunyai pengaruh: (1) langsung pada fungsi retensi, karena secara alami bersifat hidropilik dan (2) tidak langsung, karena berfungsi dalam memperbaiki struktur tanah.

Pada gambar 3.6 terlihat bahwa tanah pada lahan hutan memiliki retensi yang lebih tinggi di kedalaman 0-20 dibandingkan di kedalaman 20-40 cm. Pada tanah di lahan LEISA retensi di kedalaman 20-40 cm lebih tinggi dibandingkan di kedalaman 0-20 cm. Sedangkan tanah di lahan HEIA memiliki nilai retensi yang lebih tinggi di kedalaman 0-20 cm, namun pada pF 2-4,2 nilai retensi lebih tinggi di kedalaman 20-40 cm. Hal ini terjadi karena tingginya penambahan pupuk kimia yang mengakibatkan tanah pada lapisan olah menahan air tidak sebaik pada tanah di lahan LEISA dan hutan pada kedalaman yang sama.

Perbedaan tekanan yang diberikan pada tanah dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang tersedia bagi tanaman dalam kondisi yang berbeda-beda,

14

yaitu titik layu ditetapkan melalui pF 4,2, kapasitas lapang ditetapkan melalui pF antara 2,56 dan 2,0, sedangkan air yang masih bisa diambil oleh tanaman pada kondisi normal ditetapkan melalui pF 1. Melalui penetapan retensi tanah dapat diketahui kapan dan berapa air yang perlu ditambahkan ke dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Berdasarkan gambar 3.6 dapat dilihat bahwa kadar air kapasitas lapang (KA pF 2,00 – KA pF 2,56) pada lahan LEISA lebih tinggi dibandingkan pada lahan hutan dan HEIA. Hal ini menunjukkan bahwa tanah pada lahan dengan teknik budidaya LEISA memiliki kemampuan memegang air yang lebih baik dibandingkan tanah pada lahan dengan teknik budidaya HEIA meskipun keduanya sama-sama menggunakan sistem rotasi tanaman. Tanah di lahan LEISA memiliki pori pemegang air yang lebih baik dibandingkan tanah pada lahan HEIA, hal ini ditunjukkan dari selisih volume kadar air pada pF 4,2 dan pF 2 pada lahan LEISA lebih besar dibandingkan pada lahan HEIA.

Penetrabilitas

Penetrasi tanah merupakan refleksi atau gambaran dari kemampuan akar tanaman menembus tanah. Masuknya akar tanaman ke dalam tanah tergantung dari kemampuan akar tanaman itu sendiri, sifat-sifat fisik tanah seperti struktur, tekstur dan kepadatan tanah, retakan-retakan yang ada di dalam tanah, kandungan bahan organik tanah, dan kondisi kelembaban tanah (Undang et al 2006).

Tabel 3.4 Tahanan penetrasi tanah pada lahan pertanian LEISA, HEIA, dan hutan pada berbagai kedalaman.

Hari

Tahanan penetrasi tanah (kg/cm2)

LEISA HEIA Hutan

Kedalaman (cm) Kedalaman (cm) Kedalaman (cm) 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30

yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut Uji Duncan pada taraf α=0,05

Dalam Sofyan (2011), tahanan penetrasi tanah merupakan salah satu parameter sifat fisik tanah yang menggambarkan kepadatan atau kekuatan suatu tanah. Nilai tahanan penetrasi tanah akan berimplikasi kepada aktivitas akar tanaman untuk menembus tanah.

saat kondisi kering (tidak hujan) lebih sulit ditembus oleh akar dibanding pada tanah dengan kondisi setelah hujan. Lowery dan Schuler (1994) memperoleh ketahanan penetrasi meningkat seiring dengan peningkatan kepadatan tanah.

Berdasarkan uji beda nilai tengah, tahanan penetrasi tanah pada ketiga lahan memiliki nilai yang sangat berbeda nyata dimana nilai Pr<0,01di kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan teknik budidaya pada ketiga lahan yang mengakibatkan nilai tahanan penetrasi tanah pada masing-masing lahan memiliki nilai yang berbeda nyata.

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa tahanan penetrasi tanah di kedalaman 20-30 cm lebih tinggi dibandingkan di kedalaman 10-20 cm dan 0-10 cm. Tanah sampai kedalaman 0-10 cm memiliki bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan tanah di lapisan bawahnya. Disamping itu tanah pada kedalaman 0-10 cm memiliki tahanan penetrasi yang rendah karena sampai kedalaman 0-10 cm masih terdapat aktivitas pengolahan tanah yang intensif dibandingkan di kedalaman 10-20 cm dan 20-30 cm.

Gambar 3.7 Grafik tahanan penetrasi tanah pada lahan LEISA, HEIA, dan hutan dalam 5 hari.

16

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tanah pada lahan pertanian yang menggunakan teknik budidaya LEISA memiliki kandungan bahan organik, bobot isi, dan tahanan penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan tanah pada lahan pertanian yang masih menggunakan teknik budidaya HEIA. Namun perbedaan dari kedua lahan tidak terlalu nyata karena kedua lahan menggunakan teknik budidaya rotasi tanaman yang memungkinkan adanya pengembalian hara yang dapat membantu dalam perbaikan sifat fisik tanah

Tanah pada lahan pertanian memiliki kadar C-organik yang lebih rendah dibandingkan pada lahan hutan (3,25%), bobot isi yang lebih tinggi dibandingkan pada lahan hutan (0,85 g/cm3), dan tahanan penetrasi yang lebih rendah dibandingkan pada lahan hutan (1,36 kg/cm2) . Sedangkan pada lahan pertanian lahan LEISA memiliki kadar C-organik yang lebih tinggi (0,77%) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (0,71%), bobot isi yang lebih rendah (0,89 g/cm3) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (1,08 g/cm3), dan tahanan penetrasi yang lebih rendah (0,95 kg/cm2) dibandingkan dengan tanah pada lahan HEIA (1,23 kg/cm2).

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Achmad J. 2003. Pengaruh cara olah tanah minimum dan kedalaman saluran drainase terhadap perubahan beberapa sifat fisik tanah dan hasil jagung manis pada Entisol Darussalam [tesis] Program Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala, Banda Aceh

Arsyad S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.

Assa’ad, Juanda, & Warsana. 2003. Kajian laju infiltrasi dan beberapa sifat fisik tanah pada tiga jenis tanaman pagar dalam sistem budidaya lorong. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vo 4 (I): 25-31.

Bergeret, A. 1977. Ecologically viable systems of production. Ecodevelopment News 3(10): 3–26.

Biro Perencanaan Kementrian Pertanian. 2014. Kebijakan Pembangunan pertanian 2015-2019. Workshop Aplikasi e-proposal 2015 dan e-monev 2014 Indonesia Wilayah Barat.

Dudal, R. and M. Soepraptohardjo. 1957. Soil Classification in Indonesia. Contr. Gen. Agric.Res Sta. Bogor.

__________________________. 1961. Some consideration on the genetic relationship between Latosols and Andosols in Java (Indonesia). Trans of 7th Int. Cong. of Soil Sci IV. Madison, Winconsin, USA.

Hakim N, M Y Nyakpa, A M Lubis, S G Nugroho, M A Diha, G B Hong, & H H Bailey. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Hanafiah K A. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Lowery B, and R T Schuler. 1994. Duration and effects of compaction on soil and plast growth in Wisconsin. Soil Tilage. Res. 29: 205-210.

Munandar, A. 2013. Sifat Fisik Tanah Pada Berbagai tipe penggunaan lahan di subDAS Olojonge Parigi Moutong. Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan UNTAD. Palu. [skripsi]

Munawar, E.I. 2003. Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Padat. Jakarta: Penebar Swadaya.

Murtilaksono K, Anwar S. 2014. Seminar Nasional Lahan Suboptimal: Potensi, kendala, dan strategi pemanfaatan lahan kering dan kering masam untuk pertanian (padi, jagung, kedele), peternakan, dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi. Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptiman (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya Palembang, 26-27 September 2014.

Palm. C. A. dan P.A. Sanchez. 1991. Nitrogen Release from Some Tropical Legumes as Affected by Lignin and Poliphenol Contents. Soil Biology and Biochemistry 23. p: 83-88.

18

Reijntjes, C B Havercort, dan A Water-Bayers. 1999. Pertanian Masa Depan : Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah. Yogyakarta : Kanisius.

Simanjuntak, Bistok H.2005. Studi Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Terhadap Karakteristik Fisik Tanah (Studi Kasus DAS Kali Tundo, Malang). Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga

Sofyan M. 2011. Pengaruh Pengolahan Tanah Konservasi Terhadap Sifat Fisik dan Hidrologi Tanah (Studi Kasusdi Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sudirman S, Sutono, Juarsah I. 2006. Penetapan Retensi Air Tanah di Laboratorium. Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Departemen Pertanian

Suganda H, Rachman A, dan Sutono. 2006. Petunjuk Pengambilan Contoh Tanah. Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Departemen Pertanian.

Sukarman, Dariah A. 2014. Tanah Andosol di Indonesia, Karakteristik, Potensi, Kendala, dan Pengelolaannya untuk Pertanian. Balai Besar dan Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian.

Tryono, K. 2007. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan mulsa terhadap konservasi sumberdaya tanah. Jurnal Inovasi Pertanian, 6: 11 – 12.

Undang K, Djunaedi, M Sodik, Marwanto S. 2006. Penetapan Penetrasi Tanah. Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Departemen Pertanian

Vepraskas M J. 1984. Cone index of loamy sands as influenced by pore size distribution and effective stress. Soil Sci. Soc. Am. J. 48: 1220-1225. Wijaya A. 2002. Analisis Pendapatan dan Efisiensi Produksi Usahatani Padi Input

Rendah di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bobot isi tanah LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm dengan tiga ulangan.

Teknik

Lampiran 2 Retensi air tanah LEISA, HEIA, dan hutan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm dengan tiga ulangan.

20

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung, 05 Maret 1992 sebagai anak kedua dengan satu orang kakak laki-laki dan satu orang adik perempuan dari pasangan Bapak Yan Edwin Darwin dan Ibu Agustina Budi Aryani. Penulis memulai pendidikan formal di TK Darussalaam yang diselesaikan 1996 dan TK Istiqomah yang diselesaikan pada tahun 1997. Penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDPN Sabang Kota Bandung dan selesai pada 2004. Pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2007 di SMP Plus Assalaam Bandung, kemudian dilanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 14 Bandung dan lulus pada tahun 2010. Penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 melalu jalur UTMI (Ujian Talenta Mandiri IPB) di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor