1

ANALISIS KONSUMSI PANGAN DAN STATUS GIZI

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2012 DALAM

RANGKA PENCAPAIAN

MILLENNIUM DEVELOPMENT

GOALS

DIANI OLYVIA SARI

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

3

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Konsumsi Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012 dalam Rangka Pencapaian Millennium Development Goals adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

5

ABSTRAK

DIANI OLYVIA SARI. Analisis Konsumsi Pangan Dan Status Gizi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012 Dalam Rangka Pencapaian Millennium Development Goals. Dibimbing oleh YAYUK FARIDA BALIWATI dan REISI NURDIANI.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah Jawa Barat pada tahun 2011-2012 dan menganalisis kaitan antara situasi konsumsi pangan dan gizi dengan Millennium Depelopment Goals (MDGs) yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), IPM dan IKK di 26 wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2011-2012. Situasi konsumsi energi, protein dan skor PPH secara keseluruhan di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 -2012 menunjukan laju pertumbuhan yang menurun. Hasil analisis regresi linier berganda antara karakteristik penduduk dan situasi konsumsi pangan dan gizi dengan IKK dan IPM menunjukan bahwa variabel Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) memiliki pengaruh signifikan terhadap IKK (p<0.05) pada tahun 2011 dan 2012. Variabel LPP, PPH, konsumsi energi memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM (p<0.05) pada tahun 2012. Peningkatan satu unit LPP akan menurunkan IKK sebesar 0.29% dan meningkatkan IPM sebesar 1.07%. Peningkatan satu skor PPH akan meningkatkan IPM sebesar 0.24%. Peningkatan satu kkal konsumsi energi akan menurunkan IPM sebesar 0.01%.

Kata kunci : gizi, MDGs, pangan, situasi konsumsi

ABSTRACT

DIANI OLYVIA SARI. Analysis of Food Consumption and Nutritional Status of West Java Province 2011-2012 in Order to Achieve Millennium Development Goals. Supervised by YAYUK FARIDA BALIWATI dan REISI NURDIANI.

7

ANALISIS KONSUMSI PANGAN DAN STATUS GIZI

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2012 DALAM

RANGKA PENCAPAIAN

MILLENNIUM DEVELOPMENT

GOALS

DIANI OLYVIA SARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi

dari Program Studi Ilmu Gizi pada Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

9 Judul Skripsi : Analisis Konsumsi Pangan dan Status Gizi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2012 dalam Rangka Pencapaian Millennium DevelopmentGoals.

Nama : Diani Olyvia Sari NIM : I14100123

Disetujui oleh

Dr Ir Yayuk Farida Baliwati, MS

Pembimbing I Reisi NurdianiPembimbing II , SPMSi

Diketahui oleh

Dr Rimbawan Ketua Departemen

11

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Konsumsi Pangan dan Status Gizi Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2011-2012 dalam Rangka Pencapaian Millennium Development Goals”. Skirpsi ini merupakan bagian dari penelitian besar mengenai analisis dan pengembangan ketahanan pangan di Jawa Barat yang diketuai oleh Dr Ir Yayuk Farida Baliwati, MS. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua keikhlasan bantuan dan dukungan yang telah diberikan, yaitu kepada :

1. Dr Ir Yayuk Farida Baliwati, MS selaku dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, dorongan dengan penuh pengertian sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi.

2. Reisi Nurdiani, SP, MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan selama ini.

3. Dr Ir Cesilia Meti Dwiariani, MS selaku dosen pemadu seminar atas saran dan arahannya selama ini.

4. Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN selaku dosen penguji atas arah dan masukan yang diberikan.

5. Seluruh staf pengajar Gizi Masyarakat yang telah memberikan bekal pendidikan serta staf tata usaha yang telah banyak membantu penulis. 6. Seluruh staf BPS pusat dan BKPD Jawa Barat yang telah memberikan

kemuadahan akses data penelitian.

7. Ibu, Bapak dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan perhatian kepada penulis.

8. Teman-teman satu bimbingan, Iqbar, Desti, dan Tari atas semangat serta kerjasama dan dukungannya.

9. Kakak-kakak UKM Pramuka IPB atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.

10. Sahabat ku Sylvia dan Imelda atas bantuan, semangat dan dukungan yang selalu diberikan.

11. PT Adaro atas dukungan materi yang telah diberikan.

12. Semua teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kerjasama, dukungan, dan keceriaan selama ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bogor, September 2014

13

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 2

Perumusan Masalah 2

Tujan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 3

Kerangka pemikiran 3

METODE PENELITIAN 5

Desain, Tempat, dan Waktu 5

Jenis dan Cara Pengambilan Data 5

Pengolahan dan Analisis Data 5

Definisi Operasional 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 11

Kondisi Demografi 11

Situasi Konsumsi Pangan dan Status Gizi Provinsi Jawa Barat 12

Millennium Development Goals (MDGs) 21

Kaitan situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Indikator MDGs 24

SIMPULAN DAN SARAN 32

Simpulan 32

Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 37

14

DAFTAR TABEL

1 Jenis dan sumber data penelitian 5

2 Pengolongan Pengeluaran untuk konsumsi di Jawa Barat 6

3 Skor dan susunan pola pangan harapan (PPH) 7

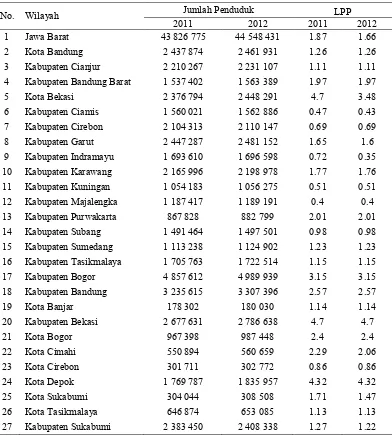

4 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di 26 kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2011-2012 11

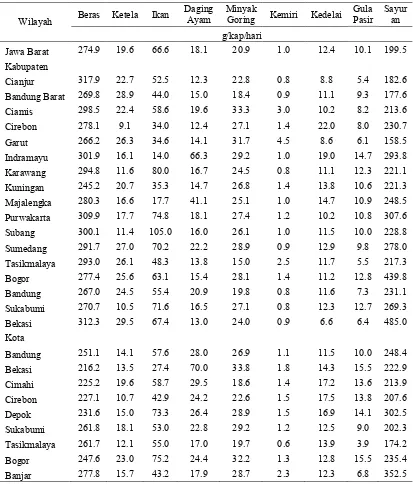

5 Jenis dan jumlah konsumsi pangan penduduk 26 kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2011 13

6 Jenis dan jumlah konsumsi pangan penduduk 26 kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2012

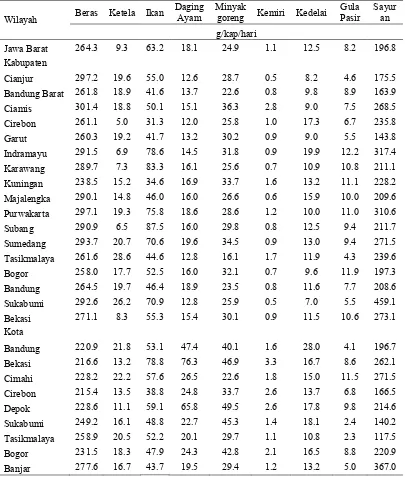

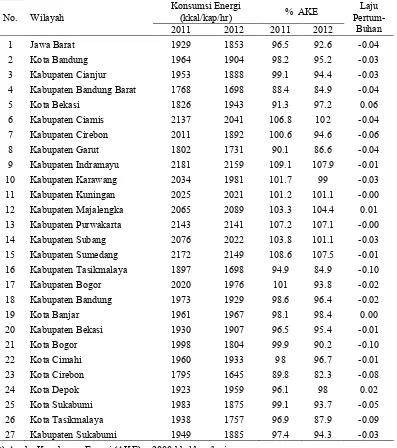

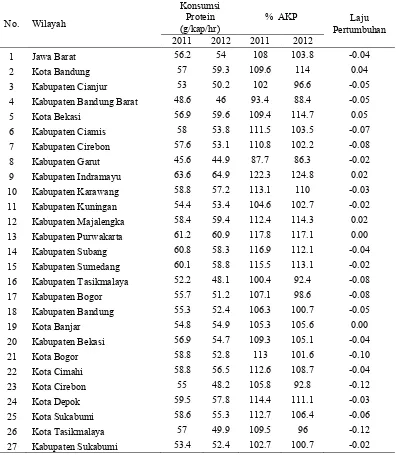

14 7 Tingkat kecukupan energi di Provinsi Jawa Barat per kabupaten/kota 16 8 Tingkat kecukupan protein di Provinsi Jawa Barat per kabupaten/kota 18 9 Skor PPH penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012 19 10 Jumlah Penderita Gizi Buruk per kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 21 11 Indikator MDGs wilayah kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2011-2012 22

12 Hasil pendugaan Indeks Kedalaman Kemiskinan terhadap situasi konsumsi pangan dan gizi di Jawa Barat tahun 2011 dan

2012 24

13 Hasil pendugaan Indeks Pembangunan Manusia terhadap situasi konsumsi pangan dan gizi di Jawa Barat tahun 2011 dan

2012 26

14 Estimasi parameter variabel respon pada tahun 2011 29

15 Hasil tes multivariat pada tahun 2011 30

16 Estimasi parameter variabel respon pada tahun 2012 31

17 Hasil tes multivariat pada tahun 2012 31

DAFTAR GAMBAR

1

Kerangka pemikiran analisis situasi pangan dan gizi pada tahun 2002 – 2011 di Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian

15

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data input analisis Regresi 33

2 Hasil analisis regresi linier berganda 43

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU No. 18 tahun 2012 : pangan). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pangan seperti ketersediaan pangan, distribusi maupun konsumsi pangan.

Ketersediaan pangan itu sendiri merupakan ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan (WFP 2009). Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu wilayah belum menjamin terhindarnya penduduk dari masalah pangan dan gizi. Kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga merupakan hal pokok dalam kelangsungan hidup. Untuk itu, selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi di antara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang dianjurkan.

Pola konsumsi pangan penduduk di Indonesia dibentuk oleh pola konsumsi rumah tangga, tingkat pendapatan, ketersediaan bahan pangan, produksi, distribusi dan sumberdaya lingkungan (Deptan 2012). Beragamnya sumberdaya alam di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan pola konsumsinya berbeda-beda termasuk di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat terkenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia, sehingga menyebabkan pola konsumsi penduduk di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi beras (Ariyanti E 2014). Hal ini juga menyebabkan pola konsumsi pangan masyarakat Jawa Barat masih belum memenuhi keberagaman dan keseimbangan di antara sembilan kelompok pangan. Hal itu dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai skor 90 sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan (Ardhia 2013).

Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 44 548 431 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selama kurun waktu 2000-2010 telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.89% per tahun. Jumlah penduduk di Jawa Barat merupakan jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan presentase 18% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS 2013). Banyaknya jumlah penduduk ini dapat menimbulkan permasalahan pangan terutama dari sisi ketersediaan, jika tidak diimbangin dengan peningkatan suplai pangan. Selain permasalahan tersebut, tentunya banyak dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari masalah pangan terutama kesehatan dan sosial seperti permasalahan gizi dan kemiskinan.

2

pangan yang mempertimbangkan aspek produksi, ketersediaan dan konsumsi yang dapat diarahkan untuk memenuhi konsumsi pangan sesuai dengan standar gizi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan pangan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yaitu pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Perumusan kebijakan pangan dan gizi ini, juga harus diselaraskan dengan target Millennium Development Goals (MDGs) agar dapat sejalan dengan target nasional yang dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan perumusan kebijakan tersebut (Purnamasari DU 2012). Indikator Millennium Development Goals (MDGs) antara lain adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). MDGs atau Sasaran Pembangunan Milenium adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Poin pertama MDGs yang berbunyi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals 2000). Di Indonesia terdapat target-target MDGs yang pencapaiannya belum signifikan dan masih memerlukan usaha yang keras untuk pencapaiannya (BPS 2012).

Adanya permasalahan di atas membuat analisis situasi konsumsi pangan wilayah ini penting untuk dilakukan. Selain itu, pengkaitan situasi konsumsi pangan wilayah dengan MDGs yang terdiri atas IKK dan IPM dapat dijadikan indikator untuk melihat sudah seberapa jauh integrasi pangan dan gizi terhadap pembangunan di Jawa Barat dan sebagai acuan untuk dapat meningkatkan nilai IPM dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis situasi konsumsi pangan dan status gizi di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012 dalam rangka pencapaian Millennium Development Goals ini penting untuk dilakukan.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana situasi konsumsi pangan dan status gizi di Provinsi Jawa Barat menurut wilayah kabupaten/kota tahun 2011-2012 dan kaitannya dengan Millennium Development Goals (MDGs) (IKK dan IPM).

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2011 dan 2012. Serta menganalisis hubungan antara situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah dengan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) yang meliputi IKK dan IPM.

Tujuan Khusus

3 1. Menganalisis situasi konsumsi pangan dan status gizi penduduk di wilayah

kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2011-2012.

2. Menganalisis indikator Millennium Development Goals (MDGs) (IKK dan IPM) di wilayah kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2011-2012.

3. Menganalisis kaitan antara situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah Provinsi Jawa Barat dengan indikator Millennium Development Goals (MDGs) (IKK dan IPM).

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai analisis konsumsi pangan dan status gizi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2012 dalam rangka pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pola konsumsi pangan penduduk Jawa Barat kepada pemerintah dan instansi terkait. Dengan demikian juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam program peningkatan MDGs dan perbaikan gizi serta bahan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan berkaitan dengan pangan, gizi dan kependudukan.

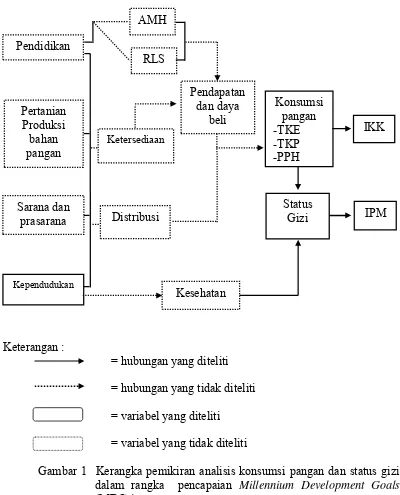

Kerangka Pemikiran

Analisis konsumsi pangan di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menganalisis jenis dan jumlah pangan, kemudian dilakukan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur tingkat konsumsi pangan dengan menggunakan angka kecukupan energi dan protein. Pengukuran secara kualitatif dilakukan berdasarkan keragaan dan keseimbangan komposisi energi yang dilakukan dengan menggunakan komposisi dan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Penelitian yang dilakukan menghubungkan variabel-variabel konsumsi pangan dan status gizi dengan Millennium Development Goals (MDGs). Terdapat variabel-variabel input yang secara tidak langsung mempengaruhi konsumsi, variabel tersebut yaitu pendidikan, pertanian dan produksi pangan, sarana dan prasarna, serta kependudukan yang dapat mencakup jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Variabel input secara langsung berhubungan dengan ketersediaan dan distribusi, kemudian variabel input pendidikan berhubungan langsung dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH dan RLS ini berhubungan langsung dengan pendapatan dan daya beli karena akan mempengaruhi tingkat pekerjaan seseorang yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Kemudian variabel input kependudukan akan berpengaruh secara langsung terhadap variabel kesehatan.

Variabel ketersediaan akan dipengaruhi oleh variabel pendapatan dan daya beli. Variabel ketersediaan, pendapatan, dan distribusi akan berpengaruh secara langsung kepada konsumsi. Variabel konsumsi terdiri atau tingkat kecukupan energi (TKE) dan tingkat kecukupan protein (TKP) yang dilihat dari jumlah konsumsi energi dan protein masyarakat dan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

4

menghasilkan status gizi yang baik. Status gizi mempunyai dampak secara langsung kepada variabel output SDM berkualitas. Kedua variabel output (IPM dan SDM berkualitas) dianggap mempunyai hubungan kepada target MDGs Indonesia, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diasumsikan jika situasi pangan dan gizi di suatu wilayah baik maka akan semakin menurunkan IKK dan akan meningkatkan IPM.

Secara skematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterangan :

5

METODE PENELITIAN

Desain, Tempat, dan Waktu

Penelitian ini menggunakan desain descriptive study berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 26 wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2011-2012. Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive, menurut Sugiyono (2006) purposive adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan–pertimbangan tertentu. Pertimbangan memilih wilayah Jawa Barat yaitu jumlah penduduknya yang sangat besar yaitu sebesar 18% dari jumlah penduduk Indonesia, tingkat konsumsi yang masih berada di bawah angka kecukupan rata-rata dan pola konsumsi yang belum merata. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2014.

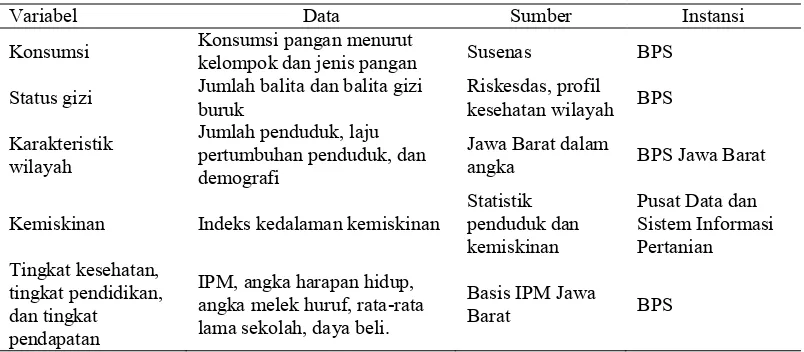

Jenis dan Cara Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data karakteristik wilayah, jumlah penduduk, konsumsi pangan, data ekonomi, data IPM, dan status gizi balita di 26 wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Data-data yang digunakan diperoleh dari beberapa instansi terkait. Berikut disajikan daftar jenis dan sumber data penelitian.

Tabel 1 Jenis dan sumber data penelitian

Variabel Data Sumber Instansi Konsumsi Konsumsi pangan menurut kelompok dan jenis pangan Susenas BPS

Status gizi Jumlah balita dan balita gizi buruk Riskesdas, profil kesehatan wilayah BPS

Karakteristik

Kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan Statistik penduduk dan kemiskinan

6

Pengumpulan data

Analisis situasi dan konsumsi pangan penduduk di Jawa Barat diawali dengan pengumpulan data. Data yang diperlukan yaitu data Susenas, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan jumlah balita yang mengalami gizi buruk di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 dan 2012.

Tahun analisis yang digunakan adalah pada tahun 2011 dan 2012. Tahun 2011 dan 2012 merupakan tahun kedua dan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014. Berbeda dengan RPJM pada 5 tahun sebelumnya, RPJM bidang ketahanan pangan pada tahun 2010-2014 lebih menekan pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, sehingga ingin diketahui apakah program yang dijalankan sudah mampu meningkatkan keragaman dan kecukupan konsumsi penduduk di Provinsi Jawa Barat. Tahun analisis tidak diawali pada tahun 2010 dikarenakan masih merupakan masa peralihan dari RPJM pada tahun sebelumnya. Analisis yang dilakukan hanya pada 2 tahun karena juga mempertimbangkan kelengkapan data yang ada.

Analisis Pola Konsumsi Pangan

Tahap selanjutnya dilakukan analisis situasi konsumsi pangan yang diawali dengan analisis jenis dan jumlah pangan kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur tingkat kecukupan energi dan tingkat kecukupan protein terhadap angka kecukupan gizi. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004 menganjurkan konsumsi energi penduduk Indonesia adalah sebesar 2000 kkal/kap/hari sedangkan konsumsi protein adalah 52 g/kap/hari. Tingkat kecukupan energi dan protein dikelompokan menurut kriteria Departemen Kesehatan tahun 1996 sebagai berikut :

a. Kurang dari 70% AKE : defisit berat b. 70-79% AKE : defisit tingkat sedang c. 80-89% AKE : defisit tingkat ringan d. 90-119% AKE : normal (tahan pangan) e. 120% ke atas AKE : kelebihan/di atas AKE

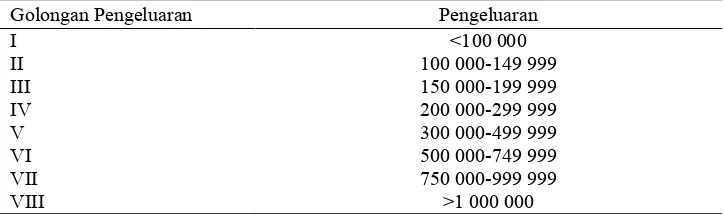

Analisis kualitatif dilakukan dengan mangacu pada skor PPH. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan perbedaan tipe daerah dan golongan pengeluaran. Tipe daerah terdiri atas pedesaan, perkotaan, dan pedesaan+perkotaan, tipe daerah yang digunakan pada penelitian hanya tipe pedesaan+perkotaan, karena analisis yang dilakukan ingin melihat keseluruhan wilayah tanpa membedakan pedesaan dan perkotaan. Tingkat golongan pengeluaran terdiri atas 8 golongan pengeluaran dan rata-rata per kapita. Penggolongan pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Pengolongan Pengeluaran untuk konsumsi di Jawa Barat

7 Data yang diperoleh di masukan ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Hal pertama yang dilakukan yaitu memasukan data provinsi pada kolom yang telah disediakan aplikasi di sheet baseline. Setelah itu dilakukan input data pada sheet tabel A4 SUSENAS. Kemudian dilakukan analisis konsumsi pangan dengan melihat jenis dan jumlah konsumsi, melakukan analisis secara kualitatif (TKE dan TKP) dan kuantitatif (skor PPH). Jenis pangan yang dianalisis merupakan jenis pangan dari delapan kelompok pangan yang menyumbang kalori terbesar dibandingkan konsumsi jenis pangan lainnya.

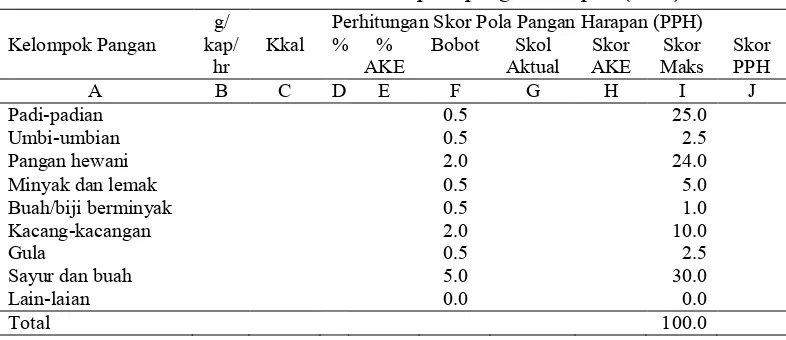

Ukuran keseimbangan dan keragaman pangan dapat dilakukan dengan pendekatan skor pola pangan harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) merupakan jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan dikatakan terpenuhi apabila sesuai PPH. Semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Apabila skor PPH mencapai 100 maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Dengan PPH dapat dianalisis tingkat konsumsi (%AKE) dan keanekaragaman konsumsi pangan (skor PPH) seperti terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3 Skor dan susunan pola pangan harapan (PPH)

Kelompok Pangan kap/g/ hr

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kkal % %

Buah/biji berminyak 0.5 1.0

Kacang-kacangan 2.0 10.0

Gula 0.5 2.5

Sayur dan buah 5.0 30.0

Lain-laian 0.0 0.0

Total 100.0

Data konsumsi pangan aktual berdasarkan hasil Susenas, terlebih dahulu dikelompokan sesuai dengan pengelompokan yang ada di dalam Pola Pangan Harapan. Pengelompokan tersebut disederhanakan menjadi 9 kelompok bahan pangan yaitu kelompok :

1. Padi-padian : Beras, jagung, terigu

2. Umbi-umbian : Ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya.

3. Pangan hewani : Daging, telur, susu, ikan

4. Minyak dan lemak : Minyak kelapa, minyak lainnya (minyak goreng, minyak jagung, margarin).

5. Buah/biji berminyak : Kelapa, kenari, kemiri, jambu mente dan coklat 6. Kacang-kacangan : Kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah

dan kacang lainnya. 7. Gula : Gula pasir, gula merah

8. Sayur dan buah : Semua jenis sayuran dan buah-buahan

8

Kolom g/kap/hari merupakan jumlah kuantitas dari setiap kelompok pangan. Kolom kalori merupakan hasil dari jumlah total energi setiap kelompok pangan. Kolom persen energi (%) berisi jumlah persen energi dari masing-masing kelompok pangan yang merupakan hasil pembagian energi (kalori) masing-masing kelompok pangan dengan jumlah total energi (kalori) kemudian dikalikan 100 persen. Kolom persen AKE (%AKE) berisi hasil pembagian antara jumlah energi (kalori) masing-masing kelompok pangan dengan nilai AKE (kkal/kap/hari) dan dikalikan 100 persen. Kolom bobot berisi bobot masing-masing kelompok pangan. Bobot ini disesuaikan dengan pola pangan harapan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh FAO-RAPA dan prinsip gizi seimbang, yaitu setiap kelompok pangan utama diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33.3 (berasal dari 100 dibagi 3).

Skor aktual merupakan hasil perkalian antara persen energi dengan bobot masing-masing kelompok pangan. Skor AKE merupakan hasil perkalian antara AKE dengan bobot masing-masing kelompok pangan. Kolom skor maksimal berisi skor ideal PPH setiap kelompok pangan. Skor maksimal berasal dari perkalian antara bobot dengan kontribusi ideal setiap kelompok pangan.

Kolom skor PPH berisi skor AKE dengan memperhatikan batas skor maksimal. Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimal maka angka yang digunakan untuk mengisi kolom skor PPH adalah skor AKE.

Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya akan dibandingkan antara skor konsusmsi pangan aktual dengan skor sasaran pola konsumsi pangan dan sasaran pola pangan harapan nasional apakah sudah sesuai atau belum dengan susunan pola konsumsi pangan yang diharapkan, dan selanjutnya dilakukan analisa secara deskriptif. Data yang diolah merupakan data konsumsi berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2011-2012.

Hubungan situasi konsumsi pangan dan status gizi dengan indikator

Millennium Development Goals (MDGs)

Analisis hubungan situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah Jawa Barat dengan Millennium Development Goals (MDGs) dilakukan menggunakan analisis hubungan regresi linier berganda dengan software Minitab. Terdapat dua indikator Millennium Development Goals (MDGs) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Digunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Wijayanto 2013). Pada penelitian yang dijadikan variabel terikat adalah target MDGs (IKK dan IPM), sedangkan variabel bebas yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, skor PPH, jumlah konsumsi energi dan protein, serta status gizi.

9 heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan antara variabel bebas, jika diketahui adanya hubungan maka akan sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana menurut Hair et al dalam Duwi (2009) variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 10. Uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1).

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Keterangan : Y1 = IKK

Y2 = IPM

a = konstanta

b1 = koefisien regresi variabel jumlah penduduk

x1 = variabel jumlah penduduk

b2 = koefisien regresi variabel laju pertumbuhan penduduk

x2 = variabel laju pertumbuhan penduduka

b3 = koefisien regresi variabel skor PPH

x3 = variabel skor PPH

b4 = koefisien regresi variabel konsumsi energi

x4 = variabel konsumsi energi

b5 = koefisien regresi variabel konsumsi protein

x5 = variabel konsumsi protein

b6 = koefisien regresi variabel status gizi

x6 = variabel status gizi

Selain melakukan analisis regresi linier berganda juga dilakukan analisis regresi multivariat untuk mengetahui pengaruh dari IKK dan IPM secara bersama-sama terhadap variabel bebas yang digunakan. Model regresi multivariat adalah model regresi dengan lebih dari satu variabel respon yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel prediktor (Rencher 2002). Model regresi multivariat yang terdiri atas q model linear secara simultan dapat ditunjukkan dalam bentuk persamaan berikut ini.

Keterangan : Y = variabel terikat q = jumlah observasi ke j

= parameter yang tidak diketahui

10

itu, dilakukan pengujian signifikansi parameter, pada uji ini setidaknya ada satu parameter yang signifikan berpengaruh terhadap variabel respon. Pada tahap akhir dilakukan uji asumsi residual distribusi independen, nilai residual harus saling bebas sehingga model regresi multivariat dari kedua variabel respon dapat digunakan.

Definisi Operasional

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan seseorang atau

kelompok orang pada waktu tertentu. Jenis pangan terdiri atas beras, ikan, daging ayam, minyak goreng, kemiri, kedelai, gula pasir dan sayuran. Diukur berdasarkan tingkat kecukupan energi (TKE) dengan standar 2000 kkal/kap/hari, tingkat kecukupan protein (TKP) 52g/kap/hari dan skor pola pangan harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan adalah ukuran kuantitatif dari kualitas diet yang

merupakan kombinasi dari tingkat kecukupan dan komposisi diet yang seimbang. Konsumsi dinyatakan baik jika mempunyai skor PPH 90.

MDGs adalah sasaran yang digunakan sebagai acuan dari pembangunan

milenium, terdiri atas delapan poin yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainya, melestarikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IKK adalah salah satu indikator dari point pertama MDGs menggambarkan

sejauh mana rata-rata individu yang berada di bawah garis kemiskinan dan menyatakan presentase dari kemiskinan. Lebih khusus, kedalamanan kemiskinan didefinisikan sebagai garis kemiskinan yang dikurangi pendapatan aktual untuk individu miskin.

IPM adalah indikator Millennium Development Goals (MDGs) point 2, 4, 5 dan 6 mengenai angka melek huruf, proporsi murid lulus Sekolah Dasar, angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Klasifikasi penggolongan IPM dinyatankan rendah jika <50, ≥50-<66 menengah ke bawah, ≥66-<80 menengah ke atas dan tinggi apa bila mencapai nilai 80.

Status gizi adalah keadaan kesehatan balita akibat interaksi antara makanan,

11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2012 adalah sebesar 44 548 431 jiwa. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selama kurun waktu 2000–2010 telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.89%/tahun (BPS 2013). Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di 26 kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di 26 kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2011-2012 Sumber : Jawa Barat dalam angka

12

penduduk 1620.75 jiwa/km2, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kota Banjar dengan jumlah penduduk 178 302 jiwa dengan kepadatan penduduk 1362.54 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Bandung yaitu

sebesar 14 491.32 jiwa/km2 dengan luas lahan sebesar 168.23 km2 (BPS 2013).

Tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tasikmalaya. Pertumbuhan penduduk di daerah sekitar Kota Bandung (awalnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung) termasuk dalam kategori tinggi, namun karena adanya pemecahan wilayah Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, maka secara numerik tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung menjadi kecil (BPS 2013).

Situasi Konsumsi Pangan dan Status Gizi Provinsi Jawa Barat

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial (Baliwati et al. 2004).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yang antara lain yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, ketersediaan pangan, dan produksi pangan. Nurfarma (2005) menyatakan bahwa faktor ekonomi dan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi pangan. Salah satu ukuran keadaan ekonomi rumah tangga adalah pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Data yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi di Jawa Barat pada tahun 2011-2012 ini adalah Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan data pengeluaran penduduk pada 8 golongan pengeluaran yang berbeda.

Jenis dan jumlah konsumsi pangan

Kelompok pangan utama terdiri atas 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Tabel 5 menunjukan jumlah konsumsi dari jenis pangan dari delapan kelompok pangan yang memberikan kontribusi energi terbesar dibandingkan jenis pangan lainnya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat masih didominasi oleh kelompok padi-padian dengan jenis pangan beras.

13

14

konsumsi gula sebesar 50 g, rata-rata konsumsi gula penduduk Jawa Barat yaitu 10.1 g/kap/hari. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 80.8% wilayah di 26 kabupaten/kota Jawa Barat mempunyai konsumsi sayuran yang rendah, menurut anjuran Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) (2005) konsumsi sayuran adalah 300 g/kap/hari (Depkes 2005). Terdapat 5 kabupaten/kota yang mempunyai konsumsi sayur cukup yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Banjar, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi.

Konsumsi pangan pada tahun 2012 tidak berbeda dengan konsumsi pada tahun 2011. Kontribusi energi terbesar masih berasal dari kelompok pangan padi-padian dengan jenis pangan beras. Jenis dan jumlah konsumsi pangan penduduk Jawa Barat pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

15 Pada kelompok pangan umbi-umbian diketahui bahwa konsumsi jenis pangan yang paling tinggi adalah jenis pangan ketela pohon/singkong. Kemudian pada kelompok pangan hewani adalah daging ayam ras dan ikan. Pada kelompok pangan minyak dan lemak yaitu minyak sawit. Pada kelompok pangan buah/biji berminyak adalah kelapa, kelompok pangan kacang-kacangan adalah kacang kedelai. Kemudian pada kelompok gula yaitu gula pasir dan pada kelompok pangan yang terakhir yaitu sayur dan buah, jenis pangan sayuran merupakan jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Jawa Barat.

Pada tahun 2012 di Jawa Barat konsumsi aktual beras rata-rata mencapai 77.5% (264.3 g) jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang seharusnya yaitu 50-60% (FAO 1998). Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten dengan konsumsi beras tertinggi, sedangkan Kota Cirebon merupakan yang terendah. Berbeda dengan konsumsi beras, pada tahun 2012 konsumsi ikan di 26 Kabupaten Jawa Barat masih kurang, rata-rata konsumsi ikan adalah sebesar 63.2 g/kap/hari masih kurang jika dibandingkan target Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu 96 g/kap/hari. Konsumsi gula pasir juga masih tergolong kurang jika dibandingkan rekomendasi WHO (2003) dengan batas konsumsi gula sebesar 50 g, rata-rata konsumsi gula penduduk Jawa Barat yaitu 8.2 g/kap/hari. Selain itu diketahui sebanyak 84.6% wilayah di 26 kabupaten/kota Jawa Barat mempunyai konsumsi sayuran yang rendah, menurut anjuran Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) (2005) konsumsi sayuran adalah 300 g/kap/hari (Depkes 2005). Terdapat 4 kabupaten/kota yang mempunyai konsumsi sayur cukup yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, dan Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan konsumsi beras dari 274.9 menjadi 264.3. Penurunan yang terjadi hanya sebesar 0.04 %, hal ini masih jauh dari target Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang menginginkan penurunan konsumsi beras sebesar 1.5 % per tahunnya. Target ini berlandaskan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Selain menginginkan penurunan konsumsi beras, BKP juga menargetkan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buhan dan sayuran agar terjadi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor PPH. Namun pada tahun 2011-2012 di Provinsi Jawa Barat untuk konsumsi umbi-umbian, ikan, dan sayuran menggalami penurunan. Penurunan konsumsi kelompok pangan ini tercermin dari menurunya konsumsi energi, protein dan skor PPH di Jawa Barat pada tahun 2011-2012 (Tabel 7, 8 dan 9).

Konsumsi Energi

Penilaian konsumsi energi mengacu pada Widiakarya Nasional Pangan dan Gizi VII (WNPG) tahun 2004, yaitu kecukupan konsumsi energi yang dianjurkan sebesar 2000 kkal/kap/hari. Jumlah konsumsi tersebut harus terpenuhi agar setiap orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

16

meningkat menjadi 5 kabupaten/kota (19.2%) yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Kota Cirebon.

Berdasarkan peta kerawanan pangan yang dikeluarkan BKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2010 secara umum wilayah Jawa Barat tergolong dalam katagori tahan dan sangat tahan (katagori 5 dan 6). Tetapi dibeberapa daerah kabupaten masih menyisakan lokasi-lokasi yang tergolong cukup rawan (katagori 4), dan agak rawan (katagori 3). Bahkan terdapat 5 lokasi kabupaten yang memiliki kantong-kantong daerah yang berada pada status rawan (katagori 2) dan sangat rawan (katagori 1). Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cirebon merupakan kabupaten/kota yang tergolong rawan. Tingkat kecukupan energi di 26 kabupaten/kota Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Tingkat kecukupan energi di Provinsi Jawa Barat per kabupaten/kota

No. Wilayah Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) % AKE Pertum- Laju *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2000 kkal/kap/hari

17 ditentukan oleh persediaan pangan di suatu negara, masyarakat, atau rumah tangga dan oleh orang-orang yang memiliki sumberdaya dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakan sumberdaya tersebut (Tipper R 2010). Jika dilihat dari penyebabnya kerawanan pangan yang terjadi di Kota Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat disebabkan karena masih cukup tingginya kemiskinan yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) di Kota Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat yang masing-masing adalah sebesar 2.18 dan 2.17, lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKK Jawa Barat (Tabel 11). Menurut Tipper (2010) penduduk miskin mempunyai resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan, ini berkaitan dengan kesulitan terhadap akses pangan. Tiga kabupaten/kota selain Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cirebon yang mempunyai AKE<90 juga mempunyai IKK yang tinggi dan melebihi IKK Provinsi Jawa Barat.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan %AKE diketahui bahwa sebesar 84.6% wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2011-2012 mengalami pertumbuhan yang menurun. Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bogor merupakan 2 kabupaten dengan penurunan konsumsi terbesar yaitu sebanyak 0.10%. Adanya penurunan yang cukup tinggi di daerah Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan % AKE di wilayah tersebut tergolong defisit ringan karena berada di bawah AKE normal yaitu 90% (Depkes 1996). Terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan konsumsi energi yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, dan Kota Depok. Peningkatan terbesar terjadi di kota Bekasi.

Pada tahun 2011 dan 2012 situasi konsumsi energi di Provinsi Jawa Barat mengalami pola yang sama dengan situasi konsumsi energi nasional yang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah konsumsi energi nasional adalah 1952 kkal tidak berbeda jauh dengan konsumsi Jawa Barat yaitu 1929 kkal. Pada tahun 2012 konsumsi nasioanal menurun menjadi 1852 kkal sama halnya dengan konsumsi Jawa Barat yang juga menurun menjadi 1853 kkal (BPS 2013).

Konsumsi Protein

Protein adalah salah satu zat gizi yang penting untuk pertumbuhan. Menurut Almatsier (2002), protein juga berfungsi mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, memelihara netralitas tubuh, membantu antibodi dan mengangkut zat-zat gizi. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi. Konsumsi protein yang dianjurkan menurut WNPG VIII tahun 2004 adalah sebesar 52 g/kap/hari.

18

status gizi balita diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk di kedua daerah tersebut (Tabel 10).

Tabel 8 Tingkat kecukupan protein di Provinsi Jawa Barat per kabupaten/kota

No. Wilayah *) Angka Kecukupan Protein (AKE) = 52 g/kap/hari

19

Skor Pola Pangan Harapan

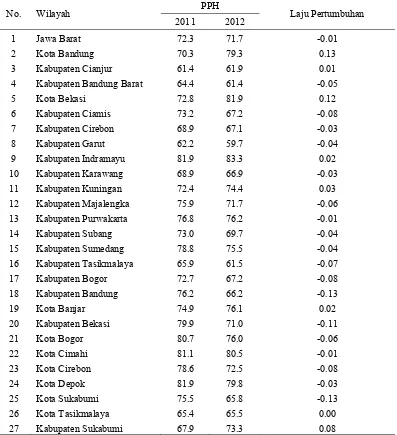

Kualitas konsumsi pangan ditujukan pada keanekaragaman pangan, semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya. Untuk menilai keanekaragaman pangan dilakukan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang dianjurkan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam. PPH dapat digunakan sebagai perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan serta perumusan kebijakan pangan dan perencanaan pertanian di suatu wilayah (Hardinsyah et al. 2002). Menurut Martianto (2010), skor PPH adalah ukuran kuantitatif dari kualitas diet yang merupakan kombinasi dari tingkat kecukupan dan komposisi diet yang seimbang. Skor PPH di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Skor PPH penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012

20

Jika dilihat secara keseluruhan skor PPH di Jawa Barat masih tergolong rendah baik pada tahun 2011 manupun 2012. Rendahnya skor PPH Jawa Barat tersebut disebabkan beberapa hal antara lain yaitu besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah (Cahyani 2008). Selain itu juga disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversivikasi pangan dan gizi dan masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras (BKPD 2013).

Status Gizi Balita Di Jawa Barat

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier 2009). Semantara itu, Jellife (1989) mengemukakan bahwa status gizi merupakan salah satu indikator status kesehatan seseorang. Status gizi sangat ditentukan oleh ketersediaan zat gizi dalam jumlah yang cukup dan dalam kombinasi waktu yang tepat ditingkat sel agar tubuh dapat berkembang dan berfungsi dengan normal. Berdasarkan hal tersebut, status gizi ditentukan oleh semua zat gizi yang diperlukan tubuh dari makanan dan berperannya faktor yang menentukan besarnya kebutuhan, penyerapan, dan penggunaan zat-zat tersebut (Dwyer 1991).

Tabel 8 menunjukan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 diketahui sebanyak 23.1% dan 30.8% wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat mempunyai prevalensi gizi buruk yang termasuk dalam masalah berat (prevalensi>1%) (Depkes 2013). Selain itu, diketahui bahwa sebanyak 53.8% wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2011-2012. Wilayah Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten dengan prevalensi gizi buruk yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainya. Tingginya kasus gizi buruk di Kabupaten Cirebon berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang terjadi. Menurut Saputra dan Nurrizka (2012), kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua merupakan faktor utama dalam risiko balita menderita gizi buruk dan kurang. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari IKK nya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKK Jawa Barat yaitu sebesar 2.25 (Tabel 11).

Berdasarkan laju pertumbuhan prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa Barat, diketahui sebanyak 53.8% wilayah mengalami peningkatan jumlah gizi buruk. Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan peningkatan jumlah penderita gizi buruk terbanyak yaitu dengan laju pertumbuhan prevalensi gizi buruk sebesar 1.04%. Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk di Kota Tasikmalaya disebabkan karena masih tingginya keluarga miskin, masih rendahnya pemanfaatan posyandu dan tingginya risiko penyakit menular (Fuada N 2012).

21 prevalensi dan laju pertumbuhan balita yang mengalami gizi buruk dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10 Jumlah Penderita Gizi Buruk per kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat

No. Wilayah Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa) Prevalensi Gizi Buruk (%) Petumbuh Laju Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2012 dan 2013

Millennium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs) atau Sasaran Pembangunan Milenium adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals 2000).

22

gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainya, melestarikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) yang merupakan salah satu indikator dari point pertama MDGs menggambarkan sejauh mana rata-rata individu yang berada di bawah garis kemiskinan dan menyatakan presentase dari kemiskinan. Lebih khusus, kedalamanan kemiskinan didefinisikan sebagai garis kemiskinan yang dikurangi pendapatan aktual untuk individu miskin (Clark et al. 1981). Nilai IKK, IPM, dan laju pertumbuhannya di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

23 Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK), digunakan indikator lain untuk menilai MDGs yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks IPM telah di susun oleh United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990. IPM menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan (Todaro 2003). IPM merupakan indikator Millennium Development Goals (MDGs) point 2, 4, 5 dan 6 mengenai angka melek huruf, proporsi murid lulus Sekolah Dasar, angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa pada tahun 2011 dan 2012 di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terjadi penurunan pada Indeks Kedalamanan Kemiskinan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2011 IKK di Jawa Barat sebesar 1.72 kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 1.62. Sebanyak 26.9% wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan IKK. Kota Bekasi merupakan kota yang memiliki pertumbuhan IKK paling tinggi yaitu sebesar 0.88%. Pada tahun 2011 dan 2012 Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan IKK yang tertinggi. Tingginya IKK di Kabupaten Tasikmalaya juga diikuti peningkatan jumlah penduduk miskinnya. Menurut Komaludin, Sukarso, dan Ginanjar (2012) penyebab tingginya nilai IKK di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan karena pekerjaan yang diperoleh lebih pada sektor informal dan imbalan yang didapat kurang dari batasan minimal kebutuhan hidup dan menurunnya kemapuan daya beli masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang pada awalnya mempunyai pengeluaran disekitar garis kemiskinan turun menjadi di bawah garis kemiskinan.

Menurut BPS (2011) IKK merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai IKK, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2012 IKK penduduk di Jawa Barat menurun dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini sejalan dengan yang terjadi secara nasional, IKK nasional juga mengalami penurunan pada September 2011 sampai dengan September 2012. Pada bulan September 2011 IKK Indonesia mencapai 2.08, kemudian menurun pada bulan September 2012 menjadi 1.90 (BPS 2012). Seiring dengan penurunan nilai IKK, pada tahun 2011-2012 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat juga mengalami penurunan yaitu sebesar 4 852 menjadi 4 421 (BPS 2013)

24

Kaitan situasi konsumsi pangan dan status gizi wilayah Provinsi Jawa Barat dengan indikator Millennium Development Goals (MDGs) (IKK dan IPM)

Analisis Regresi Linier Berganda Indeks Kedalaman Kemiskinan

Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah indikator Millennium Development Goals (MDGs) yaitu IKK dan IPM. Sementara untuk variabel independen (X) terdiri atas variabel penduduk dan konsumsi yang terdiri atas jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, skor PPH, jumlah konsumsi energi dan protein, serta jumlah penderita gizi buruk.

Tabel 12 Hasil pendugaan Indeks Kedalaman Kemiskinan terhadap situasi konsumsi pangan dan gizi di Jawa Barat tahun 2011 dan 2012

Variabel Coefficient Indeks Kedalaman Kemiskinan SE coef. Prob. 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Hasil estimasi menunjukan bahwa pendugaan terhadap model yang digunakan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0.556 untuk tahun 2011 dan 0.495 untuk tahun 2012. Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel lain (Santoso dan Ashari 2005). Semakin koefisien determinasi mendekati 1, maka akan semakin baik model yang digunakan. Koefisien determinasi yang diperoleh masih tergolong rendah (di bawah 0.7) terutama pada tahun 2012 karena hanya mencapai 0.495 (Junaidi 2008). Pada tahun 2011 semua variabel independen yang dimasukan ke dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 55.6%, sedangkan sisanya sebesar 44.4% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam model. Pada tahun 2012 variabel independen yang digunakan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 49.4%, sedangkan sisanya sebesar 50.6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model. Berdasarkan penelitian Pintowati dan Otok (2013) terdapat beberapa faktor lain yang diketahui mempunyai pengaruh terhadap IKK yaitu penduduk yang bekerja di sktor non pertanian, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.

Tingkat probabilitas model yang digunakan pada tahun 2011 sebesar 0.010 dan 2012 sebesar 0.027. Nilai probilitas pada tahun 2011 dan 2012 lebih kecil dari 0.05 pada taraf kepercayaan 95%, hal ini menandakan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dan model tersebut dapat diterima sebagai pendugaan yang layak untuk dipergunakan.

25 bersifat homogen. Model yang digunakan untuk variabel dependen IKK pada tahun 2011 dan 2012 dalam penelitian ini penjabarannya adalah sebagai berikut : Y (IKK) 2011= 5.25 – 0.146 ln (X1) – 0.295 X2 - 0.0583 X3 – 0.00128 X4 +

0.0963 X5 + 0.000272 X6.

Y (IKK) 2012 = 8.0 – 0.280 ln (X1) – 0.291 X2 – 0.0546 X3 – 0.24 ln (X4) +

0.0382 X5 + 0.0242 ln (X6).

Pada Tabel 12 terdapat satu variabel independen yang berpengaruh secara nyata atau signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Variabel tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk (LPP) (X2). Variabel LPP merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi IKK, hal ini dapat dilihat dari nilai p-value sebesar 0.024 pada tahun 2011 dan 0.027 pada tahun 2012 (p<5%). IKK menunjukan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada hasil diketahui bahwa nilai koefisien variabel pada tahun 2011 dan 2012 bernilai negatif. Nilai tersebut menandakan bahwa jika LPP meningkat satu unit maka akan menurunkan IKK sebesar 0.2955% pada tahun 2011 dan sebesar 0.2908% pada tahun 2012. Penurunan IKK yang terjadi karena peningkatan LPP juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainya, karena secara bersama-sama variabel yang digunakan mempengaruhi terjadinya penurunan IKK. Artinya, dengan peningkatan LPP yang terjadi harus dibarengi dengan pertumbuhan skor PPH, konsumsi energi dan protein, serta status gizi yang baik.

LPP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IKK. Becker, Gaser, dan Murphy (1999) menyebutkan melalui sebuah model teoritis bahwa laju pertumbuhan penduduk yang meningkat akan meningkatkan modal manusia yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan manusia. Menurut penelitian yang telah dilakukan peningkatan populasi akan mengurangi kesuburan dan akan meningkatkan akumulasi modal manusia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Thornton (2001), yang menyatakan di beberapa wilayah di Asia yaitu China, Singapura, dan Filipina pertumbuhan penduduk menyebabkan pertumbuhan ekomoni. Menurut Haryadi (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkolerasi positif dengan IKK, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh semakin banyaknya masyarakat yang sejahtera dan semakin menurun IKK.

26

Analisis Regresi Linier Berganda Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi variabel dependen ke dua yaitu IPM menunjukan bahwa pendugaan terhadap model yang digunakan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0.579 untuk tahun 2011 dan 0.714 untuk tahun 2012. Semakin koefisien determinasi mendekati 1, maka akan semakin baik model yang digunakan. Koefisien determinasi yang diperoleh tergolong baik, terutama pada tahun 2012 karena mencapai 0.714 (> 0.7) (Junaidi 2008). Pada tahun 2011 semua variabel independen yang dimasukan ke dalam model regresi mampu menjeleskan variabel dependen sebesar 57.9 %, sedangkan sisanya sebesar 42.1% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam model. Menurut Mirza (2012) selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi IPM yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71.4%, sedangkan sisanya sebesar 25.9% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam model. Hasil pendugaan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 Hasil pendugaan Indeks Pembangunan Manusia terhadap situasi konsumsi pangan dan gizi di Jawa Barat tahun 2011dan 2012

Variabel Coefficient Indeks Pembangunan Manusia SE coef. Prob. 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Tingkat probabilitas model yang digunakan pada tahun 2011 sebesar 0.006 dan 2012 sebesar 0.000. Nilai probilitas pada tahun 2011 dan 2012 lebih kecil dari 0.05 pada taraf kepercayaan 95%, hal ini menandakan bahwa semua variabel independen (X) yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y) dan model tersebut dapat diterima sebagai pendugaan yang layak untuk dipergunakan.

Sama halnya dengan variabel dependen yang pertama, Pada hasil uji variabel dependen IPM juga tidak terlihat adanya multikolinieritas yang ditunjukan dengan nilai variance of inflection yang kurang dari 10 pada masing-masing variabel independen (X). Selain itu, dari hasil uji normalitas dan uji homoskedastisitas, diketahui bahwa sisaan menyebar secara normal dan sisaan bersifat homogen. Model yang digunakan untuk variabel dependen IPM pada tahun 2011 dan 2012 dalam penelitian ini penjabarannya adalah sebagi berikut : Y (IPM) 2011 = 68.92 + 0.581 ln (X1) + 1.38 X2 + 0.063 X3 - 0.00309 X4 - 0.064

X5 - 0.00148 X6

Y (IPM) 2012 = 77.7 + 0.046 ln (X1) + 1.70 X2 + 0.239 X3 – 0.0100 (X4) - 0.074

X5 - 0.000386 X6

27 yaitu laju pertumbuhan penduduk (LPP) (X2), skor PPH (X3), dan jumlah konsumsi kalori (X4).

Pada tahun 2011 dan 2012 variabel LPP masing-masing mempunyai nilai p-value sebesar 0.012 dan 0.006. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel LPP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi nilai dari IPM. Nilai koefisien variabel pada tahun 2011 dan 2012 bernilai positif. Nilai tersebut menandakan jika LPP meningkat satu unit maka akan meningkatkan IPM sebesar 1.3813% pada tahun 2011 dan sebesar 1.0662% pada tahun 2012. Sama halnya dengan variabel IKK, peningkatan LPP akan meningkatkan IPM jika variabel lainnya juga diperhatikan, karena secara bersama-sama variabel yang digunakan mempengaruhi terjadinya penurunan IPM. Artinya dengan peningkatan LPP yang terjadi harus dibarengi dengan pertumbuhan skor PPH, konsumsi energi dan protein, serta status gizi yang baik.

LPP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM, jika LPP meningkat maka akan meningkatkan IPM. Menurut Becker, Gaser, dan Murphy KM (1999) laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan modal manusia yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan manusia. Menurut penelitian yang telah dilakukan pengingkatan populasi akan mengurangi kesuburan dan akan meningkatkan akumulasi modal manusia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Thornton (2001), yang menyatakan di beberapa wilayah di Asia yaitu China, Singapura, dan Filipina pertumbuhan penduduk menyebabkan pertumbuhan ekomoni. Menurut penelitian Anggraini dan Muta’ali (2013) tentang hubungan antara pertumbuhan ekomoni dengan IPM menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM mempunyai hubungan yang signifikan dan positif.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang dianjurkan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam (Hardinsyah et al. 2002). Berdasarkan hasil pendugaan diketahui bahwa variabel PPH pada tahun 2011 tidak berpengaruh karena mempunyai nilai p-value sebesar 0.599 (p>0.05). Sedangkan pada tahun 2012 hasil pendugaan menunjukan nilai p-value sebesar 0.034, hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2012 PPH mempengaruhi nilai dari IPM secara signifikan (p<0.05).

28

Pada 2012 diketahui bahwa variabel IPM dipengaruhi oleh skor PPH, semakin meningkat skor PPH maka akan meningkatkan nilai IPM, walaupun peningkatannya hanya sedikit yaitu 0.0633%. Kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara dapat diketahui dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen IPM yang dijadikan ukuran SDM suatu bangsa terdiri atas tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan (BPS 2012). Skor PPH yang semakin meningkat menunjukan tingkat kesehatan yang semakin meningkat dan hal ini akan mempengaruhi peningkatan IPM, karena kesehatan merupakan salah satu komponen dari IPM. Hal ini sesuai dengan penelitian Asparian (2003) yang menyebutkan bahwa skor PPH mempunyai hubungan yang signifikan dengan status gizi bayi 2-4 tahun sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu, skor PPH juga diketahui berhubungan secara signifikan dengan penurunan prevalensi gizi buruk, peningkatan prevalensi status gizi normal berdasarkan tinggi badan menurut umur pada dewasa, dan penurunan prevalensi status gizi kurang pada dewasa akhir (Rosselini S, Wiziani G dan Baliwati YF 2013).

Konsumsi energi adalah sejumlah energi yang dikonsumsi penduduk rata-rata per orang per hari. Berdasarkan hasil pendugaan diketahui bahwa variabel konsumsi energi pada tahun 2011 tidak berpengaruh karena mempunyai nilai p-value sebesar 0.681 (p>0.05). Sedangkan pada tahun 2012 hasil pendugaan menunjukan nilai p-value sebesar 0.045, nilai tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2012 konsumsi energi pada tahun 2012 mempunyai pengaruh yang signifikan kepada IPM (p<0.05). Koefisien variabel konsumsi energi menunjukan nilai yang negatif, sebesar -0.003088 pada tahun 2011 dan -0.010041 pada tahun 2012. Nilai tersebut menunjukan apabila terjadi peningkatan 1 kkal konsumsi energi maka menurunkan IPM sebesar 0.003088% pada tahun 2011 dan 0.010041% pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 konsumsi kalori signifikan mempengaruhi IPM, hasil menunjukan jika terjadi peningkatan konsumsi kalori maka akan menurunkan IPM. Rata-rata konsumsi kalori di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah > 90% bahkan ada yang melebihi 100%. Berdasarkan BPS (2011) setiap dimensi yang menuyusun IPM harus dipahami secara menyeluruh karena setiap dimensi memiliki indikator input dan indikator proses. Kedua indikator ini digunakan sebagai kerangka acuan untuk memastikan bahwa input dan proses pembangunan manusia berkualitas baik. Salah satu input IPM adalah umur panjang dan sehat. Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk menjabarkan input ini, yang dua diantaranya adalah indikator konsumsi kalori, protein, dan sumber zat gizi lain per kapita per hari menurut asal bahan makanan dan rasio konsumsi kalori dan protein per kapita per hari terhadap standar nasional menurut provinsi.

Konsumsi energi/kalori di Jawa Barat lebih tinggi di bandingkan konsumsi Indonesia. Rata-rata konsumsi energi di 26 kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2011 mencapai 1978 kkal sudah melebihi dari 90% AKE. Sehingga apabila terjadi peningkatan konsumsi energi makan dapat meneyebakan konsumsi energi berlebih, sehingga dapat menurunkun IPM, karena konsumsi berlebih dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang dapat menurunkan angka harapan hidup yang merupakan salah satu indikator IPM.

29 signifikan terhadap IPM baik pada tahun 2011 dan 2012. Berdasarkan penelitian Triariani (2012) salah satu variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM adalah jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin mempunyai hubungan yang signifikan dikarenakan berhubungan secara langsung dengan kualitas sumberdaya manusia yang mempengaruhi IPM, sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan belum dapat menggambarkannya (Lanjouw P et al. 2001). Variabel status gizi tidak berpengaruh kepada variabel IPM karena tidak memberikan dampak secara langsung, hanya menunjukan jumlah balita yang menderita gizi buruk. Menurut Jaswir (2007) angka kematian bayi, kematian balita dan ibu lebih mempunyai kaitan kepada IPM.

Analisis Regresi Multivariat Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Uji multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel respon (IKK dan IPM) secara bersama-sama terhadap variabel bebas yang digunakan, terdiri atas 4 tahap uji yaitu uji kebebasan antar variabel respon, uji parameter, uji siknifikasnsi parameter, dan uji asumsi residual distribusi independen. Analisis yang dilakukan diawali dengan data pada tahun 2011, pengujian awal yang dilakukan yaitu uji kebebasan antar variabel respon (IKK dan IPM) menunjukan hasil bahwa kedua variabel respon memiliki hubungan yang dependen, hal ini dapat dilihat dari nilai p-value uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.001 (p <0.05) (lampiran 3). Hal ini menunjukan bahwa analisis multivariat dapat dilakukan. Setelah itu dilakukan pengujian pada parameter yang digunakan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Estimasi parameter variabel respon pada tahun 2011

Variabel Dependen Parameter B Std. Error T Sig. mempengaruhi variabel respon (IKK dan IPM) yaitu laju pertumbuhan penduduk (X2). Model yang diperoleh adalah sebagai berikut :

30

IPM = 76.334 + 1.387 X2

Berdasarkan model di atas dapat diketahui bahwa apabila terjadi peningkatan LPP satu unit maka akan menurunkan IKK sebesar 0.249% dan akan meningkatkan IPM sebesar 1.387%. Besarnya pengaruh antar variabel respon dan variabel predikator mempunyai nilai η2 = 1-Λ = 1-0.27 = 0.73. Hal ini

menandakan bahwa variabel predikator mampu menjelaskan variabel respon sebesar 73%, sedangkan 27% dijelaskan oleh variabel-variabel predikator lain yang tidak diteliti.

Uji dilanjutkan dengan pengujian signifikansi parameter (Wilks' Lambda), berdasarkan uji tersebut diperoleh nilai Λ = 0.27268292 dengan p-value 0.0095 (< 0.05), nilai ini menunjukan bahwa secara serentak multivariat, paling tidak ada satu parameter yang signifikan berpengaruh terhadap model atau terhadap IKK dan IPM (lampiran 3). Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter yang dilakukan diketahui bahwa variabel X2 (LPP) dalam model berpengaruh terhadap variabel respon secara multivariat pada taraf nyata (0.05). Hasil ini sama dengan hasil uji yang telah dilakukan dengan analisis regresi linier berganda pada masing-masing variabel dependen. Hasil pengujian signifikansi parameter dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 Hasil tes multivariat pada tahun 2011

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.

Pada tahap akhir dilakukan uji asumsi residual distribusi independen, hasilnya menunjukan bahwa nilai p-value (0.298) > alpha (0.05), nilai menunjukan bahwa nilai residual saling bebas sehingga model regresi multivariat dari kedua variabel respon tersebut dapat digunakan (lampiran 3).

Uji yang sama juga dilakukan pada tahun 2012, pada pengujian awal yaitu uji kebebasan antar variabel respon (IKK dan IPM) menunjukan hasil bahwa kedua variabel respon memiliki hubungan yang dependen, hal ini dapat dilihat dari nilai p-value uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.013 (p<0.05) (lampiran 3). Hal ini menunjukan bahwa analisis multivariat dapat dilakukan. Setelah itu dilakukan pengujian pada parameter variabel respon (Tabel 16), berdasarkan hasil diketahui bahwa terdapat satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon (IKK dan IPM) yaitu laju pertumbuhan penduduk (X2). Model yang diperoleh adalah sebagai berikut :

IKK = 4.746 - 0.237 X2 – 0.061 X3 IPM = 77.896 + 1.123 X2 + 0.233 X3

31 variabel predikator mempunyai nilai η2 = 1-Λ = 1-0.1882 = 0.8117. Hal ini menandakan bahwa variabel predikator mampu menjelaskan variabel respon sebesar 81.17%, sedangkan 18.83% dijelaskan oleh variabel-variabel predikator lain yang tidak diteliti.

Tabel 16 Estimasi parameter variabel respon pada tahun 2012

Variabel Dependen Parameter B Std. Error T Sig.

Uji dilanjutkan dengan pengujian signifikansi parameter (Wilks' Lambda), berdasarkan uji tersebut diperoleh nilai Λ = 0.1882 dengan p-value 0.0007 (< 0.05), nilai ini menunjukan bahwa secara serentak multivariat, paling tidak ada satu parameter yang signifikan berpengaruh terhadap model atau terhadap IKK dan IPM (lampiran 3). Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter yang dilakukan diketahui bahwa variabel X2 (LPP) dan X3 (PPH) dalam model berpengaruh terhadap variabel respon secara multivariat pada taraf nyata (0.05). Hasil ini sama dengan hasil uji yang telah dilakukan dengan analisis regresi linier berganda pada masing-masing variabel dependen. Hasil pengujian signifikansi parameter dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Hasil tes multivariat pada tahun 2012

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.