SYOK KARDIOGENIK

REFFARAT

Oleh

YUKE SARASTRI

NIM : 097115006

DEPARTEMEN KARDIOLOGI DAN KEDOKTERAN

VASKULAR

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 3

1.2 Tujuan ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi ... 5

2.2. Insidensi ... 5

2.3. Etiologi ... 6

2.4. Patofisiologi ... 8

2.4.1. Efek Sistemik ... 8

2.4.2. Patofisiologi Miokard ... 9

2.4.3. Disfungsi Miokard Reversibel ... 10

2.5. Gambaran Klinis ... 11

2.6. Penatalaksanaan ... 13

2.7. Penatalaksanaan Pada Kondisi Khusus ... 19

BAB III KESIMPULAN ... 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Syok kardiogenik merupakan suatu keadaan dimana perfusi jaringan tidak

adekuat akibat dari disfungsi jantung, yang paling umum diakibatkan oleh infark

miokard akut.1

Syok kardiogenik digambarkan sebagai suatu disfungsi miokard berat

dengan hiposirkulasi sistemik atau perfusi jaringan yang tidak memadai (hipoksia

jaringan secara umum) dalam keadaan volum vaskuler dan seluler yang memadai

disertai juga dengan disfungsi maupun kegagalan multi organ.

Perkiraan insidensi syok kardiogenik bervariasi dari 5% sampai 10% pada

penderita dengan infark miokard. Angka mortalitas penderita dengan syok

kardiogenik masih tinggi, bervariasi antara 50% sampai 80%. Namun angka

insidensi yang tepat masih sulit didapatkan karena banyaknya penderita yang

meninggal sebelum mencapai rumah sakit tidak mendapatkan diagnosis yang

tepat.

2

1

The Worcester Heart Attack Study, suatu studi analisis berbasis

komunitas, menemukan insidensi syok kardiogenik sebesar 7.5%, angka insidensi

ini tetap stabil dari tahun 1975 sampai 1988. Pada trial GUSTO-1, ankga insidensi

syok kardiogenik sebesar 7.2%, angka yang serupa dijumpai pada studi-studi

trombolitik multisenter lainnya.

1

Kunci untuk mendapatkan hasil yang baik adalah pendekatan terpadu

termasuk penegakan diagnosis yang cepat dan penatalaksanaan awal untuk

menjaga tekanan darah dan curah jantung. Revaskularisasi koroner yang cepat

merupakan hal yang penting. Jika tersedia, kateterisasi jantung emergensi dan

angioplasti dapat memberikan angka keselamatan yang lebih baik.

1.2.Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas lebih lanjut pengertian,

patofisiologi, manifestasi klinis, serta penatalaksaan dari suatu syok kardiogenik

sehingga pembaca diharapkan dapat lebih waspada serta dapat memberikan

penatalaksanaan yang maksimal dalam menghadapi kasus-kasus syok kardiogenik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi

Defenisi klinis dari syok kardiogenik adalah adanya penurunan curah

jantung dan adanya bukti hipoksia jaringan pada keadaan volum intravaskular

yang memadai. Kriteria hemodinamik antara lain adanya hipotensi (tekanan darah

sistolik < 90 mmHg sedikitnya 30 menit) dan adanya penurunan cardiac index (<

2.2 L/menit/m2) dengan peningkatan PCWP (> 15 mmHg).

Diagnosis syok sirkulasi ditegakkan dengan pemantauan adanya hipotensi

dan tanda-tanda klinis yang mengindikasikan adanya perfusi jaringan yang buruk,

termasuk oliguri, penurunan kesadaran (clouded sensorium), dan ekstremitas yang

dingin serta berbintik. Diagnosis syok kardiogenik ditegakkan setelah didapatkan

bukti disfungsi miokard dan faktor-faktor lain seperti hipovolum, hipoksia dan

asidosis telah disingkirkan.

1,2,4,5

1,5

2.2. Insidensi

Perkiraan terhadap insidensi syok kardiogenik bervariasi antara 5% sampai

10% pada penderita dengan infark miokard. Angka insidens yang tepat sulit untuk

diukur karena banyaknya penderita yang meninggal sebelum sampai ke RS tidak

terdiagnosis dengan tepat. Sebaliknya, pemantauan awal dan agresif pada syok

kardiogenik dapat meningkatkan secara nyata insidensi syok kardiogenik. The

Worcester Heart Attack Study, suatu analisis berbasis komunitas, menemukan

angka insidens syok kardiogenik sebesar 7.5%; angka ini tetap stabil dari tahun

1975 sampai 1988. Pada studi GUSTO-1, angka insidensi sebesar 7.2%, angka

Setelah beberapa puluh tahun kestabilan isidensi syok kardiogenik, terlihat

angka insiden menurun sejalan dengan meningkatnya rerata penggunaan PCI

primer untuk infark miokard akut. Syok kardiogenik tetap merupakan komplikasi

dari infark miokard akut STE sebesar 5% sampai 8% dan 2.5% pada kasus IMA

non STE.3

2.3. Etiologi

Penyebab paling umum terjadinya syok kardiogenik adalah infark miokard

akut yang luas, meskipun infark kecil pada penderita dengan gangguan fugsi

ventrikel kiri sebelumnya juga dapat mencetuskan terjadinya syok. Syok yang

memiliki onset yang terlambat dapat merupakan hasil dari perluasan infark,

reoklusi dari arteri yang pernah infark sebelumnya, ataupun dekompensasi dari

fungsi miokard pada daerah non infark akibat gangguan metabolik. Penting untuk

diketahui bahwa area yang luas dari miokard yang tidak fungsional namun viabel

dapat juga menyebabkan atau memiliki peran terhadap perkembangan syok

kardiogenik setelah infark miokard.

Syok kardiogenik juga dapat disebabkan oleh komplikasi mekanik; seperti

regurgitasi mitral akut, ruptur septum intraventrikular, atau ruptur free wall;

maupun oleh infark ventrikel kanan luas. Penyebab lain syok kardiogenik

termasuk miokarditis, kardiomiopati stadium akhir, kontusio miokard, syok sepsis

dengan depresi miokard berat, disfungsi miokard setelah bypass kardiopulmonal

yang berkepanjangan, penyakit jantung katup, dan kardiomiopati obstruktif

hipertrofi.

1,3

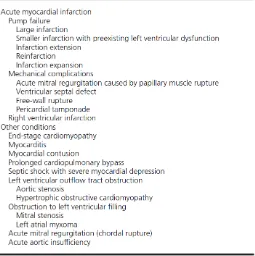

Tabel 1. Penyebab syok kardiogenik.1

Penderita dapat mengalami syok kardiogenik sejak saat masuk RS, namun

syok sering kali berkembang dalam beberapa jam setelahnya. Pada studi registri

SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Shock),

75% penderita mengalami syok kardiogenik dalam 24 jam setelah presentasi awal,

median keterlambatan yaitu 7 jam dari onset infark. Hasil dari studi GUSTO

(Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for

Occuded Arteries) juga serupa, dimana hasilnya menyatakan dari penderita

dengan syok, 11% sudah mengalami syok pada saat kedatangan, dan 80%

berkembang menjadi syok setelah masuk rawatan.

Diantara penderita dengan infark miokard, syok lebih sering berkembang

pada penderita-penderita dengan usia tua, diabetes melitus, dan memiliki infark

anterior. Penderita syok kardiogenik juga lebih sering memiliki riwayat infark

sebelumnya, penyakit vaskular perifer, dan penyakit serebrovaskuler. Ejeksi fraksi

yang menurun dan infark yang lebih luas juga merupakan prediktor terhadap

perkembangan menjadi syok kardiogenik.

1,7,8

Syok kardiogenik paling sering dihubungkan dengan infark miokard

anterior. Pada trial SHOCK, 55% merupakan infark anterior, 46% inferior, 21%

posterior, dan 50% pada lokasi yang multipel. Hasil angiografi sering

menunjukkan penyakit koroner multivessel. Hal ini merupakan hal yang penting

sebab, kompensasi hiperkinesis secara normal terjadi pada segmen miokard yang

tidak terlibat pada infark miokard akut, dimana respon ini membantu menjaga

curah jantung. Kegagalan dalam mendapatkan respon tersebut akibat dari infark

sebelumnya ataupun stenosis koroner derajat tinggi, merupakan faktor resiko

penting terhadap kejadian syok kardiogenik dan kematian.1

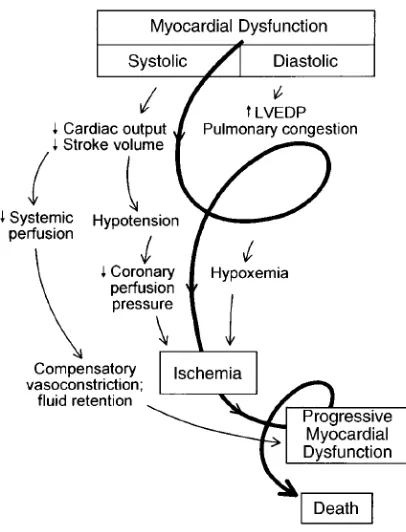

2.4. Patofisiologi 2.4.1. Efek Sistemik

Disfungsi jantung pada penderita syok kardiogenik umumnya diawali

dengan infark miokard atau iskemi miokard. Disfungsi miokard terjadi akibat dari

perburukan iskemia sehingga menghasilkan spiral mengarah ke bawah. Ketika

massa ventrikel kiri mengalami iskemik atau nekrotik dan mengalami kegagalan

untuk memompa, volum sekuncup dan curah jantung menurun. Perfusi miokard,

yang bergantung kepada gradien tekanan antara sistem arterial koroner dan

ventrikel kiri pada durasi diastol, mengalami gangguan oleh hipotensi dan

takikardi. Sebaliknya, hal ini semakin memperburuk iskemik. Peningkatan

tekanan diastolik ventrikel yang disebabkan oleh kegagalan pompa semakin

menurunkan tekanan perfusi koroner, dan wall stress akan meningkatkan

kebutuhan oksigen miokard, yang akan semakin mengakibatkan iskemik.

Penurunan curah jantung juga mempengaruhi perfusi sistemik, yang dapat

menghasilkan asidosis laktat dan lebih jauh mempengaruhi kema mpuan

sistolik.

Ketika fungsi miokard mengalami penekanan, terjadi pengaktifan

beberapa mekanisme kompensasi, termasuk stimulasi simpatetik untuk

meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas serta retensi cairan pada ginjal

untuk meningkatkan preload. Mekanisme kompensasi ini dapat menjadi

maladaptif dan dapat memperburuk situasi ketika terjadi syok kardiogenik.

Peningkatan denyut jantung an kontraktilitas akan meningkatkan kebutuhan

oksigen miokard dan memperburuk iskemik. Retensi cairan dan gangguan

pengisian diastolik yang disebabkan takikardi dan iskemi dapat menghasikan

kongesti pulmonal dan hipoksia. Vasokonstriksi untuk menjaga tekanan darah

dapat meningkatkan afterload miokard, lebih jauh dapat mempengaruhi

kemampuan kardiak dan peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Kebutuhan

yang meningkat pada keadaan perfusi yang tidak memadai, dapat memperburuk

iskemia dan menghasilkan suatu siklus yang akan berujung pada kematian apabila

siklus tersebut tidak diatasi.1

Gambar 1. Spiral mengarah ke bawah pada syok kardiogenik.1,2

2.4.2.Patologi Miokard

Syok kardiogenik dikarakteristikkan dengan adanya disfungsi baik sistolik

maupun diastolik. Penderita yang mengalami syok setelah masuk RS sering kali

memiliki perluasan infark, yang dapat terjadi akibat reoklusi, perburukan trombus

intrakoroner, ataupun kombinasi dari penurunan tekanan perfusi koroner dan

penigkatan kebutuhan oksigen miokard. Miosit pada zona border dari area infark

lebih mudah mengalami episode iskemik tambahan, sehingga segmen-segmen ini

serangan infark miokard anterior luas, dapat juga berpengaruh terhadap

perkembangan lanjut terhadap syok kardiogenik.

Iskemia yang jauh dari daerah infark dapat juga memiliki pengaruh

penting terhadap disfungsi sistolik pada penderita syok kardiogenik. Hipotensi

dan gangguan metabolik dapat mengganggu kontraktilitas pada miokard yang

tidak terkena infark pada penderita dengan syok. Hal ini dapat membatasi

hiperkinesis dari segmen yang tidak terlibat, sehingga mekanisme kompensasi

dapat terlihat segera setelah infark miokard.

1

Fungsi diastolik miokard juga dapat terganggu pada penderita syok

kardiogenik. Iskemik miokard menyebabkan penurunan compliance,

meningkatkan tekanan pengisian ventrikel kiri pada volum diastolik akhir. Terjadi

peningkatan pada volum ventrikel kiri sebagai mekanisme kompensasi untuk

menjaga volum sekuncup, yang lebih jauh dapat meningkatkan tekanan pengisian.

Peningkatan tekanan ventrikel kiri dapat berujung pada edema paru dan

hipoksemia.

3

1

2.4.3. Disfungsi Miokard Reversibel

Area yang luas dari miokard yang tidak berfungsi namun viabel dapat juga

memiliki peran terhadap perkembangan terjadinya syok kardiogenik pada

penderita setelah mengalami serangan infark miokard. Disfungsi yang reversibel

ini dapat dijelaskan melalui dua kategori: stunning dan hibernation.

Myocardial stunning menunjukkan disfungsi post iskemik yang bertahan

meskipun telah mendapatkan kembali aliran darah yang normal; bagaimanapun,

akhirnya kemampuan miokard dapat kembali secara komplit. Patogenesis dari

stunning belum sepenuhnya dapat dijelaskan, namun sepertinya memiliki

hubungan terhadap kombinasi dari stres oksidatif, gangguan homeostasis kalsium,

dan penurunan reaksi miofilamen terhadap kalsium, yang seluruhnya mendahului

iskemia.

1

1

Hybernating myocardium merupakan suatu keadaan dimana miokard

mengalami gangguan fungsi secara persisten pada saat istirahat akibat adanya

defenisi miokard yang tidur yaitu bahwa fungsinya dapat menjadi normal kembali

setelah memperbaiki aliran darah. Hibernasi dapat dilihat sebagai respon adaptif

untuk menurunkan fungsi kontraksi dari miokardium yang hipoperfusi dan untuk

mengembalikan keseimbangan antara aliran dan fungsi, sehingga dapat

meminimalkan kemungkinan terjadinya iskemia atau nekrosis. Revaskularisasi

dari miokardium yang hibernasi dapat berujung terhadap perbaikan fungsi

miokard sehingga dapat memperbaiki prognosis.

Meskipun hibernasi dan stunning berbeda secara konsep dan patofisiologi,

kedua kondisi ini sulit dipisahkan pada keadaan klinis dan bahkan saling

mendukung satu sama lain. Episode berulang dari stunning miokard dapat

bersamaan maupun menyerupai hibernasi miokard. Miokard stunning dan

hibernasi pada penderita dengan syok kardiogenik merupakan hal yang vital,

karena implikasi terapinya pada kondisi ini. Hibernasi miokard dapat menjadi

lebih baik dengan revaskularisasi, dan stunning miokard dapat memberikan

respon terhadap stimulasi inotropik.

1

1

2.5. Gambaran Klinis

Syok kardiogenik merupakan suatu keadaan emergensi. Seorang klinisi

harus dapat melakukan evaluasi segera sebelum syok merusak organ vital secara

ireversibel, pada saat yang sama, klinisi harus melakukan penilaian klinis yang

dibutuhkan untuk mengetahui penyebab terjadinya syok dan target terapi terhadap

penyebab tersebut. Dilakukan pendekatan praktik untuk mendapatkan evaluasi

inisial secara cepat dengan anamnesis yang terbatas, pemeriksaan fisik, dan

prosedur diagnostik spesifik.

Secara umum, diagnosis syok kardiogenik ditegakkan dengan adanya

tanda-tanda klinis hipoperfusi, nyeri dada iskemik, analisis enzim jantung dan

EKG. Syok kardiogenik dapat ditegakkan setelah adanya dokumentasi dari

disfungsi miokard, dan telah disingkirkan penyebab hipotensi lainnya, seperti

hipovolemia, perdarahan, sepsis, emboli paru, tamponade, diseksi aorta, dan

adanya penyakit valvular. Aspek penting pada penegakan diagnosis syok

kardiogenik adalah identifikasi hipoperfusi pada keadaan disfungsi kardiak.

Berikut ini merupakan beberapa tanda dan tampilan yang menunjukkan adanya

hipoperfusi organ atau jaringan, yaitu: pucat, perifer dingin, ekstremitas

berbintik-bintik, gangguan kesadaran, penurunan produksi urin / oliguria ( < 30 ml/jam atau

< 0.5 ml/kg/jam selama > 2 jam), nadi lemah, hipotensi arterial. Distensi vena

jugular dan rhonki paru biasanya dapat dijumpai, meskipun ketiadaan hal tersebut

tidak menyingkirkan diagnosis syok kardiogenik. Diagnosis syok kardiogenik

harus dipertimbangkan pada setiap penderita yang menunjukkan gejala hipotensi

yang tidak dapat dijelaskan dan atau curah jantung yang rendah, gangguan

kesadaran yang tidak dapat dijelaskan, dan kongesti paru yang tidak dapat

dijelaskan.

Dorongan prekordial yang dihasilkan dari diskinesis ventrikel kiri dapat

dijumpai pada palpasi. Suara jantung mungkin mejauh, dan suara jantun tiga dan

empat, atau keduanya, biasanya dapat dijumpai. Murmur sistolik dari regurgitasi

mitral atau defek septal ventrikular dapat dijumpai, namun

kompllikasi-komplikasi ini dapat juga terjadi tanpa adanya murmur yang terdengar.

1,2,5

1

Pemeriksaan elektrokardiografi harus dilakukan segera, pemeriksaan

diagnostik inisial lainnya juga dapat segera dilakukan seperti radiografi dada dan

pemeriksaan analisa gas darah, elektrolit, darah lengkap, serta enzim jantung.

Gambaran EKG yang normal dapat langsung diekslusikan sebagai kemungkinan

syok kardiogenik yang disebabkan oleh miokard infark.

Sebagai tambahan, pemeriksaan ekokardiografi sangat penting pada

pemeriksaan awal untuk seluruh penderita yang mengalami syok, dan harus

dilakukan secepat mungkin. Ekokardiografi dapat menyediakan informasi

mengenai fungsi sistolik secara umum dan dapat menuju pada penegakan

diagnosis cepat untuk syok yang disebabkan oleh mekanikal, seperti ruptur

muskulus papilaris dan regurgitasi mitral akut, defek septum ventrikular akut, dan

ruptur free-wall dan tamponade. Regurgitasi mitral berat yang tidak diduga tidak

jarang dijumpai pada beberapa kasus, ekokardiografi dapat menunjukkan temuan

yang cocok dengan infark ventrikel kanan.

2

Pemantauan hemodinamik invasif dapat berguna untuk menyingkirkan

deplesi volum, infark ventrikel kanan, dan komplikasi mekanik. Profil

hemodinamik dari syok kardiogenik termasuk PCWP > 15 mmHg dan cardiac

index < 2.2 L/menit/m2. Harus dikenali bahwa tekanan pengisian optimal dapat lebih dari 15 mmHg pada pasien tertentu karena disfungsi diastolik ventrikel kiri.

Penyadapan jantung kanan dapat menunjukkan “step up” pada saturasi oksigen

yang merupakan diagnostik terhadap ruptur septum ventrikular atau adanya

v-wave yang besar yang mengesankan adanya regurgitasi mitral berat. Profil

hemodinamik dari infark ventrikel kanan termasuk tekanan pengisian sisi kanan

yang tinggi pada PCWP yang normal atau rendah.

Pada saat identifikasi pasien dengan status pre-syok, atau syok

non-hipotensi merupakan nilai spesial untuk meberikan intervensi terapeutik dan

mencegah perburukan. Tanda-tanda klinis dari hipoperfusi secara kuat

dihubungkan dengan peningkatan mortalitas. Hipoperfusi merupakan suatu

penanda dari kegagalan hemodinamik yang akan datang, dan takikardi ( HR >

90/menit) pada keadaan ini harus diinterpretasikan sebagai suatu gejala pre-syok

dan bukan sebagai suatu respon terhadap curah jantung yang rendah dan

selanjutnya tonus simpatetik yang meningkat. Perhatian terutama pada penderita

dengan MI anterior dan perlu diingat bahwa sampai 30% penderita dengan MI

akan berkembang menjadi syok kardiogenik yang terlambat (sampai hari 5) pada

perjalanan penyakitnya, dan memiliki prognosis yang sangat buruk.

1

2

Pada situasi seperti ini, pemilihan obat-obatan harus dilakukan secara

berhati-hati. Penggunaan β-bloker, yang secara umum memiliki indikasi pada MI,

dapat mempercepat perkembangan syok pada penderita ini. Sebagai tambahan,

aktivasi dari sistem renin-angiotensin sebagai kompensasi yang mungkin dapat

menyelamatkan jiwa sebaiknya tidak dinetralkan dengan pemberian

ACE-inhibitor.2

2.6. Penatalaksanaan

Beberapa publikasi telah menunjukkan pendekatan terapi terbaik terhadap

syok kardiogenik yang diakibatkan IMA, penyebab terbanyak syok kardiogenik.

Baik studi randomisasi retrospektif maupun prospektif telah menunjukkan bukti

bahwa pendekatan invasif (revaskularisasi emergensi oelh PCI maupun operasi

Efeknya serupa baik syok kardiogenik yang muncul pada saat masuk RS maupun

pada onset terlambat. Mortalitas di RS dapat menurun dari 75% (pada pembuluh

darah yang oklusi) hingga 33% (pada pembuluh darah yang direvaskularisasi

dengan PCI). Ketika revaskulariasi emergensi dikombinasikan dengan Intra

Aortic Balloon Pump (IABP), keuntungannya meningkat dengan penurunan

mortalitas sampai 13% setelah follow-up satu tahun dibandingkan pada penderita

yang menerima terapi obat-obatan saja.

Pendekatan inisial terhadap penderita dengan syok kardiogenik harus

termasuk resusitasi cairan kecuali dijumpai edema paru. Akses arteri dan vena

sentral, kateter urin, dan oksimetri nadi merupakan hal yang rutin. Oksigenasi dan

proteksi jalan nafas merupakan hal yang penting, intubasi dan ventilasi mekanik

sering dibutuhkan hanya jika diperlukan untuk menurunkan kerja pernafasan dan

memfasilitasi sedasi dan stabilisasi sebelum kateterisasi jantung. Apabila dijumpai

gangguan elektrolit harus segera diperbaiki. Hipokalemia dan hipomagnesium

merupakan faktor pencetus terhadap aritmia ventrikular, serta asidosis dapat

menurunkan fungsi kontraktilitas. Pengurangan rasa nyeri dan ansietas dengan

morfin sulfas dapat menurunkan aktivitas simpatis yang berlebihan dan

menurunkan kebutuhan oksigen, preload, dan afterload. Aritmia dan blok jantung

dapat mempengaruhi curah jantung dan harus dikoreksi dengan segera

menggunakan obat-obatan antiaritmia, kardioversi, maupun pacu jantung.

2

Pada penderita dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat dan volum

intravaskular yang mencukupi, sokongan kardiovaskular dengan agen inotropik

harus dimulai. Dobutamin, reseptor selektif β-agonis adrenergik, dapat

memperbaiki kontraktilitas miokard dan meningkatkan curah jantung tanpa

mengakibatkan perubahan denyut jantung maupun resistensi vaskular sistemik

secara bermakna, ini merupakan pilihan agen utama pada penderita dengan

tekanan sistolik > 80 mmHg. Dobutamin dapat memperburuk hipotensi dan dapat

mencetuskan takiaritmia pada beberapa penderita. Dopamin bekerja secara

langsung pada reseptor miokard β1-adrenergik dan bekerja tidak langsung dengan

melepaskan norepinephrin. Dopamin memiliki efek inotropik dan vasopresor, dan

penggunaannya lebih dipilih pada keadaan tekanan sistolik < 80 mmHg. Takikardi

dan peningkaan resistensi perifer dengan penggunaan dopamin dapat

memperburuk iskemik miokard. Pada beberapa kasus penggunaan kombinasi

dopamin dan dobutamin dapat lebih efektif daripada masing-masing agen sendiri.

Ketika hipotensi tetap bertahan, dapat diberikan norepinefrin; katekolamin alami dengan efek α dan β-adrenergik yang kuat; untuk menjaga tekanan perfusi organ.

Inhibitor fosfodiesterase amrinone dan milrinone memiliki efek inotropik

positif dan aksi vasodilator. Mereka memiliki waktu paruh yang panjang dan

dapat menyebabkan hipotensi dan trombositopenia, sehingga, mereka digunakan

hanya jika agen-agen lain sudah terbukti tidak efektif. Karena mereka tidak

menstimulasi reseptor adrenergik secara langsung, mereka dapat efektif ketika ditambahkan dengan katekolamin atau ketika reseptor β-adrenergik telah diturunkan. Dibandingkan dengan katekolamin, inhibitor fosfodiesterase memiliki

efek kronotropik dan aritmogenik yang lebih minimal.

1

Diuretik harus digunakan dalam penatalaksanaan terhadap kongesti

pulmonal dan memperbaiki oksigenasi. Vasodilator digunakan dengan perhatian

yang khusus pada keadaan akut karena resikonya yang dapat mencetuskan

hipotensi lebih jauh dan menurunkan aliran darah koroner. Setelah tekanan darah

stabil, bagaimanapun terapi vasodilator dapat menurunkan baik preload dan

afterload. Nitrogliserin merupakan vasodilator yang efektif yang dapat

menurunkan PCWP dan dapat menurunkan iskemia dengan menurunkan tekanan

pengisian ventrikel kiri dan mengembalikan aliran darah koroner ke daerah yang

iskemik. Agen tersebut dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara cepat

dan akut, dan dosisnya harus dititrasi secara hati-hati, pemantauan hemodinamik

secara invasif dapat berguna dalam mengoptimalkan tekanan pengisian ketika

agen ini digunakan.

1,9

1

2.6.1. Terapi Trombolitik

Meskipun telah ditunjukkan dengan yakin bahwa terapi trombolitik

menurunkan angka mortalitas pada penderita infark miokard akut, keuntungan

terapi ini pada penderita syok kardiogenik kurang pasti. Sudah jelas bahwa terapi

trombolitik dapat menurunkan kecenderungan perkembangan selanjutnya

kebanyakan pasien mengalami syok kardiogenik lebih dari 6 jam setelah datang

ke RS. Jika tidak dijumpai kontraindikasi, terapi fibrinolitik harus diberikan

kepada penderita dengan IMA-STE dengan syok kardiogenik yang tidak sesuai

sebagai kandidat untuk mendapatkan terapi PCI atau CABG. (Kelas I, Level

B).

Meskipun demikian, tidak ada suatu trial yang telah menunjukkan bahwa

terapi trombolitik menurunkan angka mortalitas pada penderita yang sudah

mengalami syok kardiogenik. Jumlah penderitanya kecil karena kebanyakan trial

trombolitik mengekslusikan penderita dengan syok kardiogenik pada saat masuk.

Pada trial GUSTO, 315 pasien menderita syok pada saat kedatangan, angka

mortalitas sebesar 56% pada penerita yang diterapi dengan streptokinase dan 59%

pada penderita yang diterapi dengan rTPA.

1,10

Kegagalan terapi trombolitik untuk memperbaiki angka keselamatan pada

penderita dengan syok kardiogenik terlihat berlawanan dengan bukti bahwa

penurunan absolut angka mortalitas yang dihasilkan dari penggunaan agen

trombolitik paling baik pada penderita yang memiliki resiko tertinggi pada saat

presentasi awal. Suatu metaanalisis yang dilakukan oleh Fibrinolytic Therapy

Trialists Collaborative Group menunjukkan penurunan angka mortalitas dari

36.1% sampai 29.7% ketika terapi trombolitik digunakan pada penderita dengan

tekanan darah sistolik inisialnya kurang dari 100 mmHg. Pada penderita dengan

denyut jantung inisial lebih dari 100 kali/menit, angka mortalitas menurun dari

23.8% sampai 18.9%. namun bagaimanapun, kebanyakan penderita pada subgrup

ini tidak memenuhi kriteria untuk syok kardiogenik.

1,7

Alasan mengapa efikasi trombolitik menurun pada penderita dengan syok

kardiogenik tidak sepenuhnya dimengerti namun mungkin termasuk faktor

hemodinamik, mekanik, dan metabolik. Penurunan tekanan arterial membatasi

masuknya agen trombolitik ke dalam trombus. Kolaps pasif dari arteri yang infark

pada keadaan hipotensi dapat juga berhubungan dengan penurunan efikasi

trombolitik, begitu juga dengan asidosis, yang menghambat konversi plasminogen

menjadi plasmin.

1

2.6.2. Intra-Aortic Balloon Pumping

IABP menurunkan afterload sistolik dan memperbesar tekanan perfusi

diastolik, meningkatkan curah jantung dan memperbaiki aliran darah koroner.

Pemilihan waktu yang akurat pada saat inflasi dan deflasi menghasilkan suport

yang optimal. Efek menguntungkan ini, berbeda dengan agen-agen inotropik atau

vasopresor, terjadi tanpa adanya peningkatan kebutuhan oksigen. IABP

bermanfaat untuk stabilisasi awal pada penderita syok kardiogenik. IABP

mungkin bukan merupakan terapi terbaik sebagai metode independen untuk

memperbaiki syok kardiogenik. Bagaimanapun, IABP dapat menjadi mekanisme

penyokong yang penting agar terapi defenitif dapat diberikan. Penggunaan IABP

dapat bermanfaat pada penderita syok kardiogenik akibat IMA-STE yang tidak

bisa mendapatkan stabilisasi segera dengan terapi farmakologi (Kelas IIa, Level

B).

Pada trial GUSTO, penderita yang mengalami syok dan segera

mendapatkan pemasangan IABP menunjukkan tren terhadap angka mortalitas

yang lebih rendah, bahkan setelah disingkirkan penderita yang menjalani

revaskularisasi. Tren yang serupa juga terlihat pada trial regsitri SHOCK,

meskipun hal ini tidak tetap setelah adanya penyesuaian terhadap usia dan

kateterisasi. IABP telah menunjukkan dapat menurunkan reoklusi dan cardiac

events setelah angioplasti emergensi untuk infark miokard akut. Tidak semua

penderita memiliki respon hemodinamik terhadap IABP, respon terhadap IABP

meramalkan outcome yang lebih baik.

1,3,10

Pada RS tanpa kemampuan angioplasti, stabilisasi dengan menggunakan

IABP dan trombolitik diikuti dengan merujuk pasien ke fasilitas perawatan tersier

merupakan pilihan manajemen terbaik. IABP mungkin merupakan terapi

tambahan yang sangat berguna sebelum trombolisis pada keadaan ini dengan

meningkatkan deliveri obat ke trombus, memperbaiki aliran koroner ke regio lain,

mencegah kejadian hipotensi, sampai area miokardium yang tertidur dapat pulih.

1,3,7

1

2.6.3. Revaskularisasi

Pertimbangan patofisiologi dan data retrospektif menguntungkan terhadap

revaskularisasi mekanikal agresif untuk penderita dengan syok kardiogenik yang

disebabkan infark miokard. Keuntungan keselamatan pada revaskularisasi segera

pada syok kardiogenik, yang dilaporkan pada beberapa studi observasional,

dimana dijumpai 13% peningkatan absolut pada 1 tahun survival pada penderita

yang mendapatkan revaskularisasi segera. Terapi trombolitik kurang efektif

namun diindikasikan ketika PCI tidak mungkin dilakukan atau jika dijumpai

keterlambatan transpor untuk PCI dan ketika onset infark miokard dan syok

kardiogenik di bawah 3 jam.1,3,11

Mengembalikan aliran (TIMI flow) ke arteri yang terlibat infark

merupakan faktor yang penting terhadap fungsi ventrikel kiri serta keselamatan

setelah infark miokard. Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)

dapat mencapai derajat TIMI flow 3 pada 80% sampai 90% penderita dengan

infark miokard, dibandingkan dengan rerata sebesar 50% samapi 60% pada 90

menit setelah terapi fibrinolitik. Sehingga, penderita dengan syok kardiogenik

merupakan kandidat untuk mendepatkan angioplasti segera. Sebagai tambahan

untuk memperbaiki gerakan dinding pada daerah infark, peningkatan perfusi pada

zona infark, dihubungkan dengan perbaikan kontraksi pada miokard yang jauh,

hal ini mungkin disebabkan oleh adanya aliran darah kolateral. Revaskularisasi

emergensi baik dengan PCI maupun CABG direkomendasikan pada penderita

dengan syok kardiogenik akibat kegagalan pompa setelah IMA-STE walaupun

terdapat keterlambatan waktu dari onset IMA. (Kelas I, Level B).

1,10

2.6.4. Coronary Artery Bypass Surgery

Banyak trial telah melaporkan hasil yang baik untuk penderita dengan

syok kardiogenik yang menjalani CABG. Left main dan 3 vessel diasease sering

dijumpai pada penderita dengan syok kardiogenik. Namun bagaimanapun,

dibutuhkannya pertimbangan logistik dan waktu untuk mengerahkan tim operasi,

serta hasil intervensi perkutan yang lebih disenangi, mematahkan tindakan rutin

CABG terhadap penderita syok kardiogenik. Sokongan IABP digunakan sebagai

jembatan untuk dilakukan tindakan CABG.1,10

2.7. Penatalaksanaan pada Kondisi Khusus 2.7.1. Infark Ventrikel Kanan

Infark ventrikel kanan dapat terjadi sampai 30% pada penderita infark

inferior dan signifikan secara klinis pada 10%. Syok ventrikel kanan secara umum

hanya 5% dari kasus syok kardiogenik akibat komplikasi IMA. Disfungsi

ventrikel kanan dapat menyebabkan atau memiliki peran terhadap syok

kardiogenik. Penderita menunjukkan gejala hipotensi, peningkatan vena jugularis,

dan paru yang bersih. Penegakan diagnosis dilakukan dengan mengidentifikasi

peningkatan segmen ST pada prekordial kanan atau karakteristik hemodinamik

pada kateterisasi jantung kanan (peningkatan tekanan atrial kanan dan tekanan

diastolik akhir ventrikel kanan dengan PCWP normal atau rendah serta curah

jantung yang rendah). Ekokardiografi dapat menunjukkan penurunan

kontraktilitas ventrikel kanan. Penderita dengan syok kardiogenik yang berasal

dari infark ventrikel kanan memiliki prognosis yang lebih baik daripada yang

memiliki kegagalan jantung kiri.

Terapi suportif untuk penderita dengan infark ventrikel kanan dimulai

dengan menjaga preload ventrikel kanan dengan pemberian cairan.

Penatalaksanaan terhadap penderita dengan disfungsi ventrikel kanan memiliki

fokus pada kecukupan tekanan pengisian sisi kanan untuk menjaga curah jantung

dan preload ventrikel kiri yang memadai, namun penderita syok kardiogenik

akibat disfungsi ventrikel kanan memiliki tekanan diastolik akhir ventrikel kanan

yang sangat tinggi, seringnya >20 mmHg. Peninggian ini dapat berakibat pada

pergeseran septum interventrikular ke arah ruang ventrikel kiri, yang akan

meningkatkan tekanan atrial kiri namun pengisian ventrikel kiri terganggu akibat

efek mekanik dari septum yang menggelembung ke arah ventrikel kiri. Perubahan

geometri ini juga berpengaruh terhadap fungsi sistolik ventrikel kiri.

1,3

Terapi inotropik dengan dobutamin dapat lebih efektif dengan

meningkatkan curah jantung pada beberapa penderita, dan pemantauan dengan

ekokardiografi serial juga berguna untuk mendeteksi adanya distensi dari ventrikel

kanan. Bagi penderita dengan hemodinamik tidak stabil yang berkelanjutan, IABP

dapat berguna, khususnya karena peningkatan tekanan ventrikel kanan dan volum

akan meningkatkan wall stress dan peningkatan kebutuhan oksigen, serta

menurunkan tekanan perfusi ventrikel kanan, sehingga dapat memperburuk iskemi

ventrikel kanan.

Reperfusi pada arteri koroner yang mengalami oklusi juga merupakan hal

yang penting. Sebuah studi mengatakan penggunaan angioplasti direk

menunjukkan restorasi dari aliran normal sehingga menghasilkan kesembuhan

yang dramatik dari fungsi ventrikel kanan dan menurunkan angka mortalitas

hingga 2%, dimana, reperfusi yang tidak berhasil dihubungkan dengan gangguan

hemodinamik yang menetap dan angka mortalitas sebesar 58%.

1

1

2.7.2. Regurgitasi Mitral Akut

Iskemi mitral regurgitasi umumnya dihubungkan dengan infark miokard

inferior dan iskemia atau infark dari muskulus papilaris posterior, yang memiliki

suplai darah sendiri (biasanya berasal dari posterior descending branchdari RCA

dominan). Ruptur muskulus papilaris biasanya terjadi 2 sampai 7 hari setelah

IMA; hal ini muncul dengan edema paru yang dramatis, hipotensi, dan syok

kardiogenik. Ketika terjadi ruptur muskulus papilaris, murmur dari regurgitasi

mitral akut dapat terbatas sebagai early systolic murmur akibat persamaan

tekanan yang cepat pada atrium kiri dan ventrikel kiri. Murmur juga bisa sangat

lemah atau tidak terdengar, terutama ketika curah jantung rendah.

Ekokardiografi sangat penting untuk diagnosis banding, dimana termasuk

ruptur free-wall, dan ruptur septum intraventrikel. Pemantauan hemodinamik

dengan kateterisasi arteri pulmonal dapat juga bermanfaat.

1,3

Penatalaksanaan termasuk penurunan afterload dengan nitropusside, dan

IABP sebagai tindakan bertahan. Terapi inotropik dan vasopresor juga dibutuhkan

untuk mendukung curah jantung dan tekanan darah. Bagaimanapun, terapi

defenitif merupakan operasi perbaikan atau penggantian katup, yang harus

dilakukan sesegera mungkin karena perburukan klinis dapat terjadi

sewaktu-waktu.1

2.7.3. Ruptur Septal Ventrikel

Penderita yang mengalami ruptur septal ventrikel akan mengalami gagal

jantung berat ataupun syok kardiogenik, dengan murmur pansistolik dan

parasternal thrill. Gejala klasiknya adalah adanya left-to-right intracardiac shunt

(adanya “step-up” pada saturasi oksigen dari atrium kanan ke ventrikel kanan).

Penegakan diagnosis paling mudah dilakukan dengan menggunakan

ekokardiografi.

Stabilisasi cepat, dengan menggunakan IABP, diikuti dengan operasi

perbaikan merupakan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan keselamatan

jangka panjang. Pemilihan waktu operasi masih kontroversial, namun banyak ahli

saat ini menyarankan operasi perbaikan harus dilakukan segera dalam 48 jam

setelah ruptur terjadi.

1

1

2.7.4. Ruptur Free-Wall

Ruptur free-wall biasanya terjadi selama minggu pertama setelah

terjadinya IMA; penderita umumnya memiliki usia tua, perempuan, dan

hipertensi. Penggunaan terapi trombolitik dapat menurunkan insidensi ruptur

kardiak, namun penggunaan yang terlambat dapat meningkatkan resiko terjadinya

ruptur. Ruptur free-wall terlihat sebagai suatu bencana besar dengan ritme yang

pulseless. Penyelamatan mungkin dilakukan dengan pengenalan yang cepat

terhadap kejadian ruptur, dapat dilakukan perikardiosintesis untuk membebaskan

tamponade akut, dan torakotomi dengan perbaikan terhadap ruptur free-wall.

BAB III KESIMPULAN

1. Defenisi klinis dari syok kardiogenik adalah adanya penurunan curah

jantung dan adanya bukti hipoksia jaringan pada keadaan volum

intravaskular yang memadai. Kriteria hemodinamik antara lain adanya

hipotensi (tekanan darah sistolik < 90 mmHg sedikitnya 30 menit) dan

adanya penurunan cardiac index (< 2.2 L/menit/m2

2. Angka mortalitas pada penderita syok kardiogenik masih sangat tinggi,

mencapai 50% sampai 80%.

) dengan peningkatan

PCWP(> 15 mmHg).

3. Patofisiologi terjadinya syok berupa spiral mengarah ke bawah, yaitu

adanya iskemia menyebabkan disfungsi miokard, sehingga memperburuk

iskemia.

4. Kunci terhadap hasil yang baik merupakan diagnosis yang cepat dan terapi

insiasi yang tepat untuk menjaga tekanan darah dan curah jantung.

Kateterisasi jantung emergensi dan revaskularisasi dengan angioplasti atau

CABG merupakan standar terapi.

5. Stabilisasi dengan menggunakan IABP dan trombolisis yang diikuti

DAFTAR PUSTAKA

1. Hollenberg, Steven M; Kavinsky, Clifford J; Parrillo, Joseph E.

Cardiogenic Shock : Review. Ann Intern Med. 1999;131:47-59.

2. Ludman A; Krüger Wolfgang. Cardiogenic Shock. Dalam : Acute Heart

Failure. Germany: Birkhauser Verlag AG, 2009: p.71-85.

3. Reynolds H.R; Hochman J.S. Cardiogenic Shock : Current Concepts and

Improving Outcomes. Circulation 2008, 117:686-697.

4. Gersh, Bernard J. ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Dalam:

Fuster V, Alexander R.W, O’Rourke R., ed. Hurst’s the heart. 12th

5. Callif R.M; Bengston J.R. Current Concepts Cardiogenic Shock: Review

Article. N Engl J Med. 1994;330:1724-28.

ed.

New York: McGraw-Hill; 2008.

6. Goldberg R.J; Gore J.M; Alpert J.S; Osganian V; deGroot J; Bade J; et al.

Cardiogenic Shock After Myocardial Infarction. Incidence and Mortality

from a Community-wide Perspective. N Engl J Med. 1991;325:1117-22.

7. Hochman J.S; Buller C.E; Sleeper L.A; Boland J; Dzvik V; Sanborn T.A;

et al. Cardiogenic Shock Complicating Acute Myocardial

Infarction-Etiologies, Management and Outcome: A Report from the SHOCK Trial

Registry. J Am Coll Cardiol. 2000;36:1063-70.

8. Holmes D.R; Bates E.R; Kleiman N.S; Sadowski Z; Horgan J.H; Morris

D.C; et al. Contemporary Reperfusion Therapy for Cardiogenic Shock:

The GUSTO-I Trial Experience. Global Utilization of Streptokinase and

Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries. J Am Coll

Cardiol. 1995;26:668-74.

9. Overgaard C.B; Dzavik V. Inotropes and Vassopressors. Review of

Physiology and Clinical Use in Cardiovascular Disease. Circulation.

10.O’Gara P.T; Kushner F.G; Ascheim D.D; Casey Jr D.E; Chung M.K; de

Lemos J.A; et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of

ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2013;61:e78-140.

11. Menon V; Hochman J.S. Management of Cardiogenic Shock

Complicating Acute Myocardial Infarction. Heart. 2002;88:531-537.