KAJIAN PROSEDUR OPERASI BAKU (SOP) DAN

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DEBIT DAN EROSI

DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI

KHABIBI NURROFI’ PRATAMA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Prosedur Operasi Baku (SOP) dan Pelaksanaan Pemantauan Debit dan Erosi di Hutan Tanaman Industri adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2014

ABSTRAK

KHABIBI NURROFI’ PRATAMA. Kajian Prosedur Operasi Baku (SOP) dan Pelaksanaan Pemantauan Debit dan Erosi di Hutan Tanaman Industri. Dibimbing oleh HENDRAYANTO

Pengelolaan HTI dengan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) diduga berdampak negatif terhadap laju limpasan dan erosi permukaan sehingga setiap pengelola HTI diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian dampak. Dalam rangka pengendalian dampak, diperlukan informasi debit sungai dan erosi permukaan. Untuk mendapatkan informasi yang benar pengelola HTI membuat SOP dan melakukan pemantauan debit sungai dan erosi permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemantauan debit dan erosi terhadap pengendalian laju limpasan dan erosi permukaan di salah satu pengelola HTI di Kalimantan Timur, melalui kajian terhadap isi SOP dan pelaksaannya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan pengukuran debit dan erosi permukaan. Hasil analisis kesenjangan antara isi SOP, pelaksanaannya dengan kaidah keilmuan menunjukkan bahwa SOP dan kegiatan pemantauan debit dan erosi di lokasi penelitian belum efektif dalam memberikan informasi besaran dampak dan pengendliannya. Perlu dilakukan perbaikan metode didalam SOP dan pelaksanaannya untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, agar tindakan pengendalian dampak dapat dilakukan dengan lebih efektif.

ABSTRACT

KHABIBI NURROFI’ PRATAMA. Study of Standard Operating Procedure (SOP) and Implementation of River Discharge and Erosion Monitoring in Industrial Plantation Forest. Supervised by HENDRAYANTO.

Industrial plantation forest management with clear cutting and man made planting silviculture system potentially causes negative impact on runoff and surface erosion rate. Therefore, every industrial plantation forest concessionaries have to control those negative impacts. In order to control the impacts, information of river discharge and surface erosion rate are required. To get right information, forest plantation concessionaries develop standar operating procedure (SOP) for river discharge and surface erosion rate monitoring and implementation of monitoring. This study is aimed to analyze the SOP for river discharge and erosion, and their implementations based on scientific view of applied methods. Based on gap analyses, among SOP contents, their implementation and scientific view of applied methods, SOP and their implemenatation of river discharge and erosion monitoring are not effective yet to control the impact of forest plantation mangement on surface run-off, river discharge and erosion rate. Methods for river discharge and surface erosion monitoring written in the SOP and implementations are needed to be improved to obtain more valid and accurate information to control the impact of forest plantation management effectively.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

KAJIAN PROSEDUR OPERASI BAKU (SOP) DAN

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DEBIT DAN EROSI

DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI

KHABIBI NURROFI’ PRATAMA

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kajian Prosedur Operasi Baku (SOP) dan Pelaksanaan Pemantauan Debit dan Erosi di Hutan Tanaman Industri

Nama : Khabibib Nurrofi’ Pratama NIM : E14090095

Disetujui oleh

Dr Ir Hendrayanto, MAgr Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc F Trop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan November 2012 ini ialah limpasan dan erosi, dengan judul Kajian Prosedur Operasi Baku (SOP) dan Pelaksanaan Pemantauan Debit dan Erosi di Hutan Tanaman Industri.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Hendrayanto, MAgr selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada ibu dan seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Tidak lupa penulis ucapakan terima kasih kepada teman-teman Laboratorium Hidrologi Hutan, MNH, FAHUTAN, UKF, PASMAD, Pakuwojo dan KICITA.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Ruang Lingkup Penelitian 2

METODOLOGI 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Bahan dan Alat 2

Prosedur Penelitian 3

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

SOP Pemantauan dan Sistem Informasi Debit dan Erosi 4

SOP Pemantauan Debit 4

SOP Pemantauan Erosi 5

SOP Sistem Informasi Debit dan Erosi 7

Pelaksanaan SOP Pemantauan dan Sistem Informasi Debit dan Erosi 7

Pelaksanaan SOP Pemantauan Debit 7

Pelaksanaan SOP Pemantauan Erosi 11

Pelaksanaan SOP Sistem Informasi Debit dan Erosi 16

SIMPULAN DAN SARAN 16

Simpulan 16

Saran 16

DAFTAR PUSTAKA 17

DAFTAR TABEL

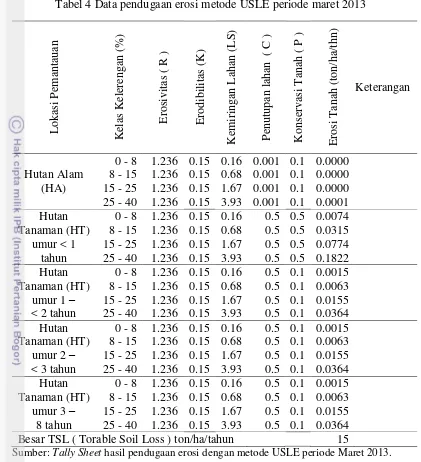

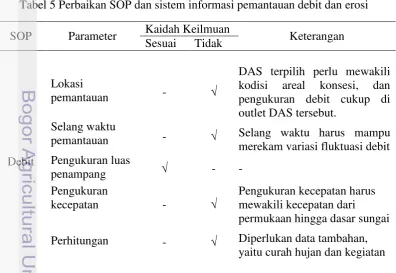

1 Data monitoring limpasan periode juli 2010 hingga januari 2012 9 2 Data pengukuran tongkat erosi periode maret 2013 di petak I 104 13 3 Data pengukuran tongkat erosi periode april 2013 di petak I 104 13 4 Data pendugaan erosi metode USLE periode maret 2013 15 5 Perbaikan SOP dan sistem informasi pemantauan debit dan erosi 16

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram alir prosedur penelitian 3

2 Sketsa pengukuran luas penampang melintang sungai (a) dan pengukuran kecepatan aliran dengan pelampung (b) 5 3 Sketsa bentuk tongkat erosi (a) dan penentuan jumlah dan letak tongkat

(b) 6

4 Sketsa overlay peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta

jenis tanah dan batas DAS 9

5 DAS terpilih pada peta penggunaan lahan (a), peta kemiringan lereng (b) dan peta jenis tanah (c) di lokasi penelitian 10 6 Pengukur TMA otomatis (a), current meter (b) dan sketsa pelampung

tangkai (c) 11

7 Sketsa posisi tongkat sejajar kontur (a) adn tegak lurus kontur (b) 12 8 Sketsa posisi tongkat sejajar kontur (a), tegak lurus kontur (b), dan

tegak lurus kontur dengan tiga kali ulangan (c) 14

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia terutama di luar Pulau Jawa umumnya dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) di hutan alam yang sudah tidak produktif, sebagaimana dalam Permenhut P.50/Menhut-II/2010, pasal 1 (Kemenhut 2010). Sistem silvikultur THPB, selain mengakibatkan terbukanya tutupan lahan juga mengakibatkan pemadatan tanah oleh alat berat. Terbukanya tutupan lahan berakibatkan tidak adanya intersepsi oleh tajuk sehingga meningkatkan besarnya tumbukan air hujan ke permukaan tanah yang berdampak pada hancurnya agregat tanah menjadi butiran tanah yang lebih halus. Selain mengakibatkan erosi, butiran tanah yang halus akan menyumbat pori-pori tanah, sehingga menghambat proses infiltrasi yang berarti meningkatkan laju limpasan (Sinukaban 2007). Sedangkan pemadatan tanah mengurangi pori tanah sehingga kapasitas infiltrasi berkurang dan laju limpasan dan erosi permukaan meningkat (Arsyad 2010).

Adanya potensi peningkatan laju limpasan dan erosi permukaan dalam pengelolaan HTI, pemerintah mengharuskan pengelola HTI melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2012 (KLH 2012). Dalam AMDAL, pengelola HTI perlu malakukan pemantauan dan pengeloaan untuk mengurangi dampak negatifdan meningkatkan dampak positif. Salah satu dampak yang perlu dipantau adalah dampak pengelolaan HTI terhadap tanah dan air, untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan dampak dalam hal ini adalah tindakan Konservasi Tanah dan Air (KTA). Pelaksanaan KTA juga menjadi indikator dari Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (PHPL-VLK) sebagaimana Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011 (Kemenhut 2011).

2

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas SOP dan pelaksanaan pemantauan debit dan erosi terhadap pengendalian laju limpasan dan erosi permukaan di salah satu perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai masukan bagi perbaikan sistem pemantauan dampak kegiatan pengelolaan HTI terhadap limpasan dan erosi permukaan dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

SOP pemantauan dampak pengelolaan HTI di perusahaan ini mencangkup pemantauan kawasan lindung, pemantauan debit sungai dan kualitas air sungai, pemantauan kepadatan, ketebalan lapisan dan kesuburan tanah serta pemantauan erosi. Namun dalam penelitian ini hanya mencangkup SOP pemantauan dampak terhadap debit dan erosi permukaan. Sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini adalah SOP pemantauan debit dan erosi, pelaksanaa SOP dan penggunaan hasil pemantauan dalam pengendalian laju limpasan dan erosi permukaan di lokasi penelitian.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di salah satu perusahaan pemegang IUPHHK-HTI yang berlokasi di Kalimantan. Pengolahan dan analisis data dilakukan di Laboratorium Hidrologi Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2013.

Bahan dan Alat

3 Prosedur Penelitian

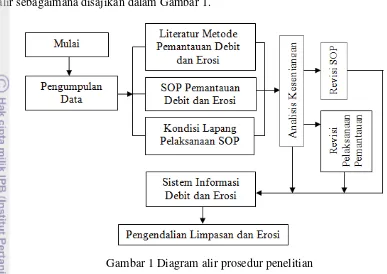

Prosedur penelitian secara ringkas disajikan dalam bentuk bentuk diagram alir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1 Diagram alir prosedur penelitian

Kegiatan pemantauan debit dan erosi yang baik seharusnya dikerangkakan dalam sistem pengendalian limpasan dan erosi, sehingga mampu memberikan informasi untuk digunakan dalam pengendalian limpasan dan erosi secara efektif. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem pengendalian yang dituangkan dalam bentuk SOP yang mengatur paling tidak 1) metode pengukuran (pemantauan) yang baik dan benar, 2) pengolahan data hasil pengukuran, 3) metode analisis data menjadi informasi, dan 4) penggunaan informasi bagi pengendalian dampak.

Pengumpulan dan kajian literatur tentang metode pemantauan debit dan erosi dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur tentang pemantauan debit dan erosi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kaidah keilmuan dalam pemantauan debit dan erosi. Kaidah keilmuan merupakan suatu rangkaian prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil yang teruji kebenarannya (Honer dan Hunt 2003). Kajian terhadap SOP pemantauan debit dan Erosi dilakukan dengan mempelajari dokumen SOP. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui metode pemantauan debit dan erosi yang digunakan perusahaan. Kajian terhadap kondisi lapangan pelaksanaan SOP dilakukan dengan cara mengamati dan mengikuti pemantauan debit dan erosi serta mempelajari hasil yang didapatkan. Kajian terhadap kondisi lapangan pelaksanaan SOP dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berbagai kendala pelaksanaa SOP dan keterwakilan plot pemantauan terhadap kondisi di lapangan.

4

terhadap kondisi lapangan. Pemantauan limpasan dan erosi yang benar mempunyai SOP yang sesuai dengan kaidah keilmuan dan dilaksanakan sesuai dengan dalam SOP tersebut. Tetapi, apabila SOP tidak sesuai dengan kaidah keilmuan perlu dilakukan revisi SOP. Begitu pula apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai prosedur dalam SOP yang baik dan benar perlu dilakukan revisi pelaksanaan pemantauan. Dari kajian literatur, kajian SOP dan kajian kondisi lapang pelaksanaan SOP didapatkan SOP yang baik dan benar serta mudah dan murah untuk dilaksanakan (praktis lapang).

Kajian terhadap sistem informasi debit dan erosi dimaksudkan untuk mengetahui metode yang digunakan perusahaan dalam pengolahan dan analisis data hasil pemantauan serta informasi hasil analisisnya. Kajian dilakukan dengan mempelajari dokumen SOP pemantauan debit dan erosi serta dokumen RPL-RKL perusahaan. Kajian terhadap pengendalian limpasan dan erosi dimaksudkan untuk mengetahui dasar dan peranan informasi pemantauan debit dan erosi dalam kegiatan pengendalian limpasan dan erosi. Kajian dilakukan dengan wawancara dengan pengelola dan mempelajari dokumen RPL-RKL perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SOP Pemantauan dan Sistem Informasi Debit dan Erosi SOP Pemantauan Debit

SOP pemantauan debit menjadi satu dengan SOP pemantauan kualitas air. Tetapi dalam penelitian ini hanya dibahas SOP pemantauan debit. SOP pemantauan debit mengatur mulai dari perencanaan lokasi pengukuran debit, frekwensi pengukuran debit, metode pengukuran debit di lapang dan perhitungannya.

Pemantauan debit dilakukan dengan mengukur debit di inlet (titik dimana air sungai masuk ke dalam areal kerja konsesi) dan outlet (titik dimana air sungai keluar dari areal kerja konsesi) dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sebagian wilayah DASnya terdapat diluar areal kerja konsesi. Sedangkan untuk DAS yang semua wilayahnya berada di dalam areal kerja konsesi pengukuran debit hanya dilakukan di outlet sungai untuk DAS tersebut. Pengukuran debit dilakuan setiap dua bulan, tanpa menyebutkan waktu tepatnya.

Inlet dan outlet ditetapkan dengan kriteria lokasi memiliki aliran lurus setidaknya 10 meter, mengalir sepanjang tahun dan mudah diakses. Pengukuran debit dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran dan menentukan luas penampang basah sungai. Debit dihitung menggunakan persamaan:

... (1)

5

Kecepatan aliran sungai diukur dengan pelampung permukaan berupa gabus berukuran 1 x 5 x 5 cm. Kecepatan aliran dihitung menggunakan persamaan berikut:

t ... (4)

yang menyatakan bahwa v = kecepatan aliran (m/s), 0.8 = faktor koreksi, s = jarak tempuh pelampung (m) dan t = waktu tempuh pelampung (detik). Pengukuran v dilakukan di tiga tempat pengukuran yaitu di tengah, tepi kanan dan kiri badan sungai. Kecepatan aliran adalah rata-rata kecepatan hasil pengukuran dari ketiga tempat tersebut.

(a) (b)

Gambar 2 Sketsa pengukuran luas penampang melintang sungai (a) dan pengukuran kecepatan aliran dengan pelampung (b)

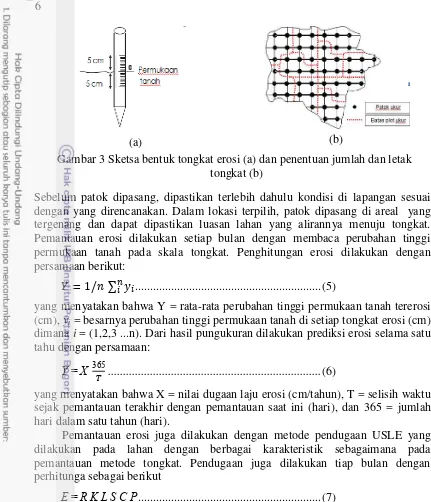

SOP Pemantauan Erosi

Pemantauan erosi dilakukan dengan menggunakan dua metode pengukuran, yaitu metode tongkat dan model pendugaan USLE (Universal Soil Loss Equation) SOP pemantauan erosi mengatur mulai dari perencanaan lokasi pengukuran erosi, frekwensi pengukuran erosi, metode pengukuran erosi di lapang dan perhitungannya.

6

(a) (b)

Gambar 3 Sketsa bentuk tongkat erosi (a) dan penentuan jumlah dan letak tongkat (b)

Sebelum patok dipasang, dipastikan terlebih dahulu kondisi di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam lokasi terpilih, patok dipasang di areal yang tergenang dan dapat dipastikan luasan lahan yang alirannya menuju tongkat. Pemantauan erosi dilakukan setiap bulan dengan membaca perubahan tinggi permukaan tanah pada skala tongkat. Penghitungan erosi dilakukan dengan persamaan berikut:

... (5)

yang menyatakan bahwa Y = rata-rata perubahan tinggi permukaan tanah tererosi (cm), yi= besarnya perubahan tinggi permukaan tanah di setiap tongkat erosi (cm),

dimana i = (1,2,3 ...n). Dari hasil pungukuran dilakukan prediksi erosi selama satu tahu dengan persamaan:

... (6)

yang menyatakan bahwa X = nilai dugaan laju erosi (cm/tahun), T = selisih waktu sejak pemantauan terakhir dengan pemantauan saat ini (hari), dan 365 = jumlah hari dalam satu tahun (hari).

Pemantauan erosi juga dilakukan dengan metode pendugaan USLE yang dilakukan pada lahan dengan berbagai karakteristik sebagaimana pada pemantauan metode tongkat. Pendugaan juga dilakukan tiap bulan dengan perhitunga sebagai berikut

K P ... (7)

yang menyatakan bahwa A = total erosi tanah (ton/ha/tiga bulan), R = indeks erosivitas hujan, K = indeks erodibilitas tanah, S = kemiringan lahan (%), L = panjang lereng lahan (m), C = angka faktor dari jenis tanaman dan P = angka faktor perlindungan lahan. Untuk indeks erosivitas hujan (R) didapat dari persamaan berikut:

... (8) EI.30 = 6.119 (F) 1.21 (D) -0.47 (M) 0.53 ... (9)

7 erodibilitas tanah jenis tanah Podsolik Merah kuning yaitu 0.15. Kelas kemiringan (S) dikelompokkan ke dalam empat kelas yang diwakili nilai tengah setiap kelas kelerengan, yaitu: kelas lereng A (0-8%) adalah = 4; kelas lereng B (8-15%) adalah = 11.5; kelas lereng C (15-25%) adalah = 20; dan kelas lereng D (25-40%) adalah = 32.5. Lalu dengan faktor panjang lereng 22 m (sama dengan panjang standard dari petak pemantauan erosi tanah (Hardjowigeno 1987)) dan persamaan:

LS = (L/100 ( 0.138 + 0.0965 S + 0.0138 S2))1/2 ... (10)

didapat faktor panjang dan kemiringan lahan (LS) untuk kelas kemiringan (0-8%) = 0.16; (8%-15%) = 0.68; (15%-25%) = 1.67; dan (25%-40%) = 3.93. Faktor dari jenis tanaman (C) ditetapkan 0.001 untuk hutan alam dan 0.5 untuk hutan produktif. Faktor perlindungan lahan (P) 0.5 untuk tanaman dengan jarak tanah yang berjauhan (dianggap sama untuk areal setelah logging hingga tanaman berumur kurang dari satu tahun) dan 0.1 untuk areal tanaman dengan jarak tanam yang cukup rapat (dianggap sama untuk areal tanaman dengan tanaman berumur > 1 tahun). Hasil perhitungan pendugaan tingkat erosi tanah pada setiap areal pemantauan dicatat pada Tabel Pendugaan Erosi Metode USLE. Buat grafik untuk membandingkan dengan Tolerable Soil Loss (TSL), besarnya TSL adalah 15 ton/ha/tahun.

SOP Sistem Informasi Debit dan Erosi

SOP yang secara khusus mengatur tahap analisis data hasil pemantauan menjadi informasi dan tindak lanjut dari informasi pemantauan belum tersedia.

Pelaksanaan SOP Pemantauan dan Sistem Informasi Debit dan Erosi Pelaksanaan SOP Pemantauan Debit

Pemantauan debit secara umum dilakukan sesuai dengan SOP pemantauan debit kecuali frekwensi pengukurannya. Pengukuran debit pada periode tertentu, di beberapa inlet ataupun outlet tidak dilakukan akibat cuaca buruk.

Penentuan titik pengukuran debit (inlet dan outlet DAS) ditentukan secara sengaja (purposive) dengan kriteria aliran sungainya mengalir sepanjang tahun tanpa memperhatikan keterwakilan DAS tersebut terhadap berbagai bentuk kegiatan pengelolaan, sebaran jenis tanah dan kelas kemiringan lahan. Keterwakilan DAS terhadap berbagai bentuk kegiatan pengelolaan, sebaran jenis tanah dan kelas kemiringan lahan merupakan kriteria yang lebih penting dalam pemantauan dampak pengelolaan HTI agar dampak pengelolaan terhadap limpasan dapat dianalsisi untuk menjadi informasi yang lebih baik. Debit sungai merupakan komulatif dari limpasan permukaan (overland flow), bawah permukaan (sub-surface flow), dan aliran air tanah (ground water flow) dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) pada berbagai kondisi tanah, batuan, topografi dan penggunaan lahannya.

8

dijadikan indikator dampak maka diperlukan analisi lebih lanjut yaitu dengan membandingkan selisih debit di inlet-outlet ketika kegiatan operasional belum dilaksanakan (kondisi hutan primer) dan selisih debit inlet-outlet setelah dilaksanakan kegiatan operasional (kondisi sekarang) di DAS yang sama. Karena tidak mungkin untuk mengembalikan kondisi hutan primer, untuk mendapatkan nilai selisih debit inlet-outlet pada kondisi hutan primer dapat dilakukan dengan membuat simulasi kondisi hutan primer melalui pemodelan hidrologi.

Frekwensi pengukuran dalam SOP dengan selang dua bulan memiliki rentang waktu pengukuran yang lama akibatnya tidak didapatkan hasil yang mewakili fluktuasi debit yang terjadi. Sedangkan debit berfluktuasi sepanjang waktu yang dipengaruhi cuaca (terutama curah hujan) dan karakteristik DAS (Lee 1988). Sementara itu ketika terjadi cuaca buruk tidak dilakukan pengukuran sehingga debit ekstrim tidak terpantau. Begitu juga kegiatan pengelolaan HTI di dalam DAS yang terpantau limpasannya sehingga tidak menjadi informasi bagi analisis lebih lanjut.

Pengukuran kecepatan aliran hanya dilakukan satu kali di tiga titik pengukuran yang bereda dan menggunakan pelampung berupa gabus. Kecepatan aliran sangat bervariasi dari yang paling kecil di dasar hingga yang paling besar di permukaan sungai dan pengukuran kecepatan aliran dengan pelampung permukaan hanya merupakan perkiraan saja (Seyhan 1990). Untuk mendapatkan hasil pengukuran kecepatan aliran sungai dengan menggunakan pelampung mengambang diperlukan penentuan faktor koreksi yang lebih sesuai dan dilakukan pengulangan untuk setiap satu titik lokasi pengukuran.

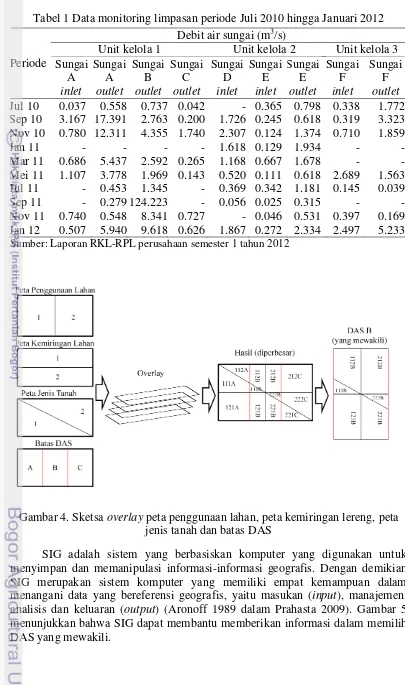

Frekwensi pengukuran satu kali dalam 2 bulan dan bahkan kadang-kadang tidak dilakukan pengukuran akibat cuaca buruk, tidak adanya catatan jam pengukuran pada tanggal pengukuran, tanpa ada informasi kejadian hujan di DAS, dan tidak informasi kegiatan pengelolaan di DAS tersbut maka data hasil pengukuran debit di inlet dan outlet (untuk DAS yang sebagain eilayahnya berada di luar areal konsesi) dan di outlet DAS (untuk DAS yang seluruhnya berada di areal konsesi) sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, tidak dapat memberikan informasi dampak pengelolaan HTI. Di dalam Tabel 1 terdapat tanda (-) yang berarti pada periode tersebut tidak dilakukan pengukuran debit. Selanjutnya pada pengukuran periode November 2011 di Sungai A debit di inlet lebih besar dari pada debit di outlet. Secara teoritis maupun berdasarkan hasil pengukuran lainnya, debit di inlet yang lebih besar dibanding debit di outlet dapat dikatakan sebagai eror, tidak dapat dijelaskan secara teoritis maupun alasan lainnya. Data normal (debit inlet < denit oulet) pun tidak dapat menjelaskan atau memberikan informasi dampak dari kegiatan pengelolaan HTI tersebut.

9 Tabel 1 Data monitoring limpasan periode Juli 2010 hingga Januari 2012

Periode Sumber: Laporan RKL-RPL perusahaan semester 1 tahun 2012

Gambar 4. Sketsa overlay peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah dan batas DAS

10

(a)

Gambar 5 DAS terpilih pada peta penggunaan lahan (a), peta kemiringan lahan (b) dan peta jenis tanah (c) di lokasi penelitian

11 Untuk meningkatkan akurasi data, perlu dilakukan frekwensi pengukuran yang lebih intensif dan tidak terkendala cuaca buruk. Pemantauan debit menggunakan alat perekam tinggi muka air (TMA) otomatis, salah satunya seperti disajikan dalam Gambar 5a. Untuk mendapatkan hubungan antara TMA dengan debit perlu dilakukan pembuatan kurva aliran (rating curve) secara periodik. Lokasi pengukuran dilakukan di lokasi yang memiliki ciri-ciri 1) Sungai lurus minimal 5 kali lebar sungai, 2) Pada dasar dan tepi sungai tidak terjadi perubahan bentuk yang besar dan 3) Perubahan kecepatan alirannya kecil (Takeda 1993).

Untuk meningkatkan akurasi pengukuran kecepatan aliran sungai dapat dilakukan dengan pengukura arus electrik (current meter) (Gambar 5b) atau pelampung tangkai (Gambar 5c). Pelampung tangkai dibuat dari kayu atau bambu yang diberi pemberat pada pangkalnya sehingga aliran pada setiap kedalaman sungai dapat terwakili. Adapun untuk menentukan besar koefisien (γ) pelampung jenis ini sebagai berikut:

) ... (11)

yang menyatakan = koefisien pelampung dan = perbandingan antara kedalaman tangkai dengan kedalaman sungai total (Francis dalam Takeda 1993).

(a) (b) (c)

Gambar 6 Pengukur TMA otomatis (a), current meter (b) dan sketsa pelampung tangkai (c).

Curah hujan di DAS tersebut perlu dipantau dengan menempatkan beberapa penakar hujan, baik penakar hujan manual maupun otomatis. Penakar hujan manual ditempatkan di dalam DAS yang memiliki aksesibilitas lebih tinggi, sedangkan penakar otomatis dapat ditempatkan di tempat yang lebih sulit dijangkau. Kegiatan pengelolaan HTI di DAS tersebut juga perlu dipantau secara periodik.

Pelaksanaan SOP Pemantauan Erosi

Kegiatan pemantauan erosi menggunakan metode tongkat maupun model pendugaan USLE secara umum dilakukan sesuai dengan SOP Pemantauan Erosi. Tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam SOP yaitu dalam perhitungan metode tongkat. dan dalam frekwensi pemantauan dan satuan dalam penggunaan model pendugaan USLE.

https:/perhubungan2.wordprees.com https:/perhubungan2.wordprees.com

12

SOP Pemantauan Erosi metode tongkat tidak menjelaskan cara membaca angka bacaan tongkat ketika terjadi pengikisan atau pengendapan yang menyebabkan terjadinya salah persepsi antara pengukur dalam membacanya. Selain itu, penentuan lokasi plot contoh dalam petak dan jumlah patok ukur dengan cara melakukan overlay grid berukuran 25 x 25 meter lapangan terhadap peta petak terpilih menghasilkan jumalah tongkat pengukuran sedikit dan tidak mewakili kondisi lapang. Dengan jumlah tongkat yang sedikit, tidak dapat dilakukan pengukuran berulang sehingga akurasi pengukuran rendah. Selain itu, juga tidak ada dasar yang jelas terkait ukuran grid. Ketika patok terpilih dipasang sejajar garis kontur, tidak ada pengulangan pengukuran erosi secara tegak lurus garis kontur, begitu pula sebaliknya.

(a) (b)

13 Tabel 2 Data pengukuran tongkat erosi periode Maret 2013 di petak I 104 Nomor

Sumber: Tally sheet hasil pengukuran erosi metode tongkat periode maret 2013.

Tabel 3 Data pengukuran tongkat erosi periode April 2013 di petak I 104 Nomor

Sumber: Tally sheet hasil pengukuran erosi metode tongkat periode april 2013

14

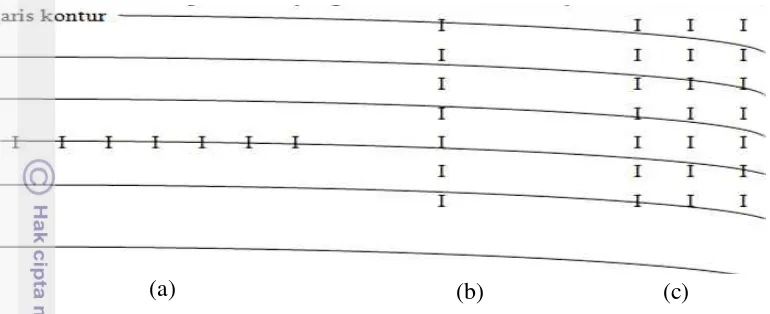

kontur mulai dari puncak lereng hingga lembahnya dengan minimal tiga kali ulangan ke arah sejajar kontur.

(a) (b) (c)

Gambar 8 Sketsa posisi tongkat sejajar kontur (a), tegak lurus kontur (b), dan tegak lurus kontur dengan tiga kali ulangan (c)

Pemantauan erosi dengan pendugaan USLE digunakan untuk menduga laju erosi jangka panjang suatu bidang lahan dengan pola hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, jenis penanaman dan pengolahan lahan tertentu (Arsyad 2010) sehingga tidak sesuai apabila digunakan untuk pemantauan setiap bulan. Selain itu, faktor panjang lereng (L) seharusnya didapat dari rata-rata panjang lereng pada masing-masing kelas lereng di lokasi penelitian, tidak 22 m sebagaimana panjang standard dari petak pemantauan erosi tanah Hardjowigeno (1987). Persamaan LS juga kurang tepat, sebagaimana Schwab et al (1981) dalam Asdak (2007) menyatakan faktor LS dihitung dengan rumus:

LS = L1/2 ( 0.00138 + 0.0965 S + 0.0138 S2) ... (12)

Begitu juga faktor penutup tanah (C) di mana koefisien sebesar 0.5 merupakan koefisien hutan tanaman selama satu daur sehingga koefisien ini tidak dapat disamakan di tanaman pada kelas umur 0, 1, 2, 3, 4dan 5 tahun. Selanjutnya faktor perlindungan lahan (P) merupakan tindakan-tindakan khusus konservasi tanah seperti pembuatan teras dan guludan, bukan tutupan lahan oleh tanaman sebagaimana dalam SOP.

15 Tabel 4 Data pendugaan erosi metode USLE periode maret 2013

Loka Sumber: Tally Sheet hasil pendugaan erosi dengan metode USLE periode Maret 2013.

Erosi merupakan proses penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan tanah sehingga pemantauan erosi bulanan dapat dilakukan dengan mengukur konsentrasi sedimen di lokasi pengukuran debit. Konsentrasi sedimen didapatkan dari mengambil sampel air dengan botol (liter) di 0.8 dan 0.2 dari kedalaman total aliran sungai. Selanjutnya sampel air disaring dengan kertas saring sehingga konsentrasi sedimen didapat dari pengurangan berat kertas saring kering sesudah dengan sebelum digunakan untuk menyaring. Adapun persamaannya:

Qs = 0.001 Cs Qb ... (13)

16

Ratio) (Arsyad 2010) sehingga nilai E (erosi) didapat dari debit sedimen dibagi dengan SDR. Adapun persamaannya sebagai berikut (Auerswald 1992 dalam Arsyad 2010):

... (14) SDR = 4.40 10-12A-0.21 (R/L)0.394 (CN)5.680 ... (15)

di mana E = erosi total (ton/bulan), SDR = Sediment Delivery Ratio dan A = luas DAS (km2), Rb/L = nisbah relief DAS terhadap panjang lereng (kaki/mil) dan CN = Curve Number.

Pelaksanaan SOP Sistem Informasi Debit dan Erosi

Hasil perhitungan pemantauan debit dan erosi dilaporkan pengukur kepada kepala bagian lingkungan. Selanjutnya, kepala bagian lingkungan melaporkan analisis erosi metode tongkat dan USLE serta hasil pemantauan debit selama enam bulan dalam dokumen RPL dan RKL kepada Pemeritah Tingkat II (kabupaten), Tingkat I (provinsi) dan Pusat sebagaiman dijelaskan dalam SOP Pemantauan Limpasan dan Erosi. Meskipun demikian, belum ada SOP yang secara khusus mengatur analisis hasil pemantauan menjadi informasi dan penggunaan informasi pemantauan. Seharusnya kegiatan pemantauan debit dan erosi dikerangkakan dalam sebuah sistem dalam bentuk SOP sehingga hasil pemantauan tidak hanya menunjukkan dampak pengelolaan terhadap limpasan dan erosi tetapi juga dapat menjadi dasar kegiatan pengendalian dampak. Oleh karena itu, perlu adanya SOP sistem informasi pengendalian limpasan dan erosi yang mengatur pengolahan data hasil pengukuran, metode analisis data menjadi informasi, dan penggunaan informasi bagi pengendalian dampak. Selain itu, perlu perbaikan SOP dan pelaksanaan pemantauan debit dan erosi untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Uraian hasil kajian kesesuaian SOP dengan kaidah ilmiah dan pelaksanaannya secara ringkas disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Perbaikan SOP dan sistem informasi pemantauan debit dan erosi

SOP Parameter Kaidah Keilmuan Keterangan

Sesuai Tidak

Debit

Lokasi

pemantauan - √

DAS terpilih perlu mewakili kodisi areal konsesi, dan Perhitungan - √ Diperlukan data tambahan,

17

SOP Parameter Kaidah Keilmuan Keterangan

18

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Metode pemantauan debit dan erosi baik yang dijelaskan dalam SOP maupun pelaksanaanya belum sesuai dengan kaidah keilmuan sehingga hasil yang didapatkan belum mampu memberikan informasi dampak kegiatan pengelolaan HTI dan belum dapat digunakan sebagai dasar pengendalian limpasan dan erosi. Selain itu, belum ada SOP yang mengatur secara khusus pengolahan dan analisis data hasil pemantauan menjadi informasi dampak kegiatan pengelolaan HTI sehingga alur informasi yang menggambarkan besar dampak kegiatan pengelolaan HTI terhadap limpasan dan erosi di lapang dan tindakan pengendaliannya belum dapat dilakukan secara efektif.

Saran

Hasil kegiatan pemantauan debit dan erosi seharusnya digunakan sebagai dasar pengendalian limpasan dan erosi permukaan sehingga hasil pemantauan perlu diolah menjadi informasi besaran dampak kegiatan sebagai dasar pengendalian. Pemantauan debit dan erosi perlu memperhatikan kaidah keilmuan dan praktis lapang untuk mendapatkan data yang baik yang dituliskan dalam SOP dan dilaksanakan sesuai SOP. Data hasil pemantauan untuk dijadikan informasi besaran dampak kegiatan perlu dituangkan dalam bentuk SOP yang mengatur mulai dari data lainnya yang diperlukan, pengolahan dan analisis data hasil pemantauan serta informasi besaran dampak kegiatan pengelolaan HTI.

DAFTAR PUSTAKA

[Kemenhut] Kementrian Kehutanan. 2010. Peraturan Menteri Kehutanan Repoblik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Jakarta (ID): Kemenhut

[Kemenhut] Kementrian Kehutanan. 2011. Peraturan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HUtan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Jakarta (ID): Kemenhut

[KLH] Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Repoblik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jakarta (ID): KNLH

Arsyad S .2010. Konservasi Tanah dan Air.Edisi ke-2. Bogor (ID): IPB Pr.

Asdak C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta (ID): UGM Pr.

19

Empirisme dan Metode Keilmuan” dikutip dari buku Invitation to Philosophy (Wadsworth 1968), hal. 57-66.

Lee R. 1988. Hidrologi Hutan. Edisi revisi. Subagyo S, penerjemah; Prawirohatmodjo, editor. Yogyakarta (ID): UGM Pr. Terjemahan dari: Forest Hydrology.

Prahasta E. 2009. Sistem Informasi Geografi. Bandung (ID): INFORMATIKA. Seyhan E. 1990. Dasar-Dasar Hidrologi. Edisi revisi. Subagyo S, penerjemah;

Prawirohatmodjo, editor. Yogyakarta (ID): UGM Pr. Terjemahan dari: Foundamentals of Hydrology.

Sinukaban N. 2007. Konservasi Tanah dan Air Kunci Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta (ID): Direktorat Jendral RLPS

20

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 25 Juli 1991, putra

pertama dari pasangan Nurja’ani dan Lilis Prihastini Setelah lulus dari SMA N

Madiun pada tahun 2009, Penulis melanjutkan studinya di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM).

Selama Kuliah di IPB Penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) jalur Kamojang-Sancang Barat tahun 2011, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) tahun 2012 dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT ITCI Hutani Manunggal tahun 2013. Penulis juga mengikuti kegiatan Magang Mandiri Fahutan IPB di CV Sari Sehat tahun 2010, di Dinas Kehutanan Kabupatan Nganjuk tahun 2011 dan di Perum Perhutani tahun 2012. Selain itu, Penulis juga menjadi asisten praktikum Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Hutan dan DAS.