ESTIMASI NILAI KERUGIAN EKONOMI AKIBAT

PENCEMARAN AIR DI WADUK CIRATA

WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

FIBRIANIS PUSPITA ANHAR

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata, Wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

FIBRIANIS PUSPITA ANHAR. Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata, Wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh ACENG HIDAYAT dan NUVA.

Waduk Cirata adalah salah satu waduk berseri yang dibangun di Jawa Barat dengan membendung aliran Sungai Citarum untuk beberapa tujuan, seperti untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), perikanan tangkap, dan budidaya perikanan Keramba Jaring Apung (KJA). Waduk Cirata mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran air. Hal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pemanfaat Waduk Cirata, yaitu pembudidaya ikan KJA, nelayan perikanan tangkap, dan PT. PJB UP Cirata sebagai pengelola PLTA Cirata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi responden terhadap pencemaran air menggunakan analisis deskriptif dan mengestimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran air di Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 menggunakan pendekatan economic loss dan benefit transfer. Umumnya, responden mengerti yang dimaksud dengan pencemaran waduk dan merasakan dampaknya. Dari pengolahan data diperoleh estimasi kerugian pada budidaya perikanan KJA sebesar Rp 427.581.110.250,00 (penderita kerugian terbesar), perikanan

tangkap sebesar Rp 2.176.696.421,00, dan untuk pemanfaatan PLTA sebesar Rp 198.418.167.672,67. Maka, estimasi total kerugian akibat pencemaran air di Waduk

Cirata untuk pemanfaatan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 adalah senilai

FIBRIANIS PUSPITA ANHAR. Economic Losses Estimation Due to Water Pollution in Cirata Reservoir, Cianjur Regency, West Java. Supervised by ACENG HIDAYAT and NUVA.

Cirata Reservoir is one of cascade reservoir which was built by dammed Citarum River’s flow for some purposes, such as hydropower plant, fisheries, and floating cage aquaculture. Cirata Its water quality is declining due to water pollution. This pollution causes economic losses for the users of Cirata Reservoir, those are: floating cage aquaculture farmers, fishermen, and PT. PJB UP Cirata as the management of Cirata hydropower plant. This research aims to identify the respondents’ perceptions about the water pollution use descriptive analysis and to estimate the economic losses which are caused by water pollution in Cirata Reservoir Cianjur Regency in 2013 use economic loss approach and benefit transfer method. Commonly, the respondents understand about the water pollution in reservoir and suffered by it. Based on data analysis obtained that economic loss estimation of floating cage aquaculture is IDR 427,581,110,250.00 (the biggest loss), economic loss estimation of fisheries is IDR 1,176,696,421.00, and economic loss estimation of hydropower plant is IDR 198,418,167,672.67. Therefore, total economic loss estimation due to water pollution in Cirata Reservoir Cianjur Regency in 2013 is IDR 628,175,974,343.67.

‘

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

FIBRIANIS PUSPITA ANHAR

ESTIMASI NILAI KERUGIAN EKONOMI AKIBAT

PENCEMARAN AIR DI WADUK CIRATA

WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata, Wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Nama : Fibrianis Puspita Anhar

NIM : H44100004

Disetujui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Pembimbing I

Nuva, S.P, M.Sc Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Ketua Departemen

PRAKATA

Tema yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penilaian dampak kerusakan lingkungan dengan judul Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata, Wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Waduk Cirata merupakan salah satu waduk yang dibangun di Jawa Barat yang mengalami pencemaran air dan menimbulkan dampak negatif bagi pemanfaatnya. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat adanya pencemaran air yang terjadi di Waduk Cirata, khususnya Wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT., penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak dan Ibu serta keluarga besar tercinta untuk setiap cinta kasih, semangat, dukungan, dan doa yang selalu mengalir kepada penulis. Semoga ini dapat menjadi salah satu persembahan terbaik;

2. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T dan Nuva, S.P, M.Sc selaku pembimbing atas segala arahan, bimbingan, kesabaran, ilmu, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;

3. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.S selaku dosen penguji utama yang telah memberikan ilmu, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan penyusunan skripsi ini;

4. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si selaku dosen penguji wakil departemen yang telah memberikan saran perbaikan skripsi kepada penulis;

5. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan nasihat yang bijaksana;

6. Seluruh dosen dan staf Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB atas ilmu, bimbingan, dan kekeluargaan selama penulis menempuh pendidikan sarjana di IPB;

7. Kepala dan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Cianjur yang telah mendampingi, membimbing, dan memberikan ilmu mengenai perikanan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini;

8. Bapak Yaya Hudaya selaku Staf Ahli Tata Air dan Lingkungan Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) atas bimbingan, keterbukaan, dan informasi yang diberikan;

9. Humas PT. Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkit Cirata (PT. PJB UP Cirata) untuk bantuan dan informasi yang diberikan;

10.Keluarga besar Bapak Ade di Kampung Jangari atas kebesaran hati dan kesahajaannya;

11.Keluarga Bapak Wawan Sugiawan di Ciranjang atas bantuan dan ilmu yang diberikan;

12.Keluarga besar OMDA Manggolo Putro Ponorogo yang selalu memberikan semangat, kekeluargaan yang hangat, dan persaudaraan yang hebat;

13.Teman-teman satu bimbingan : Dhea, Shella, Tika, Bintang, Bila, Mui, dan Fauzan;

Syinta, Shara, Adi, Rifal, Amal DM, Thasia, Teki, Ebes, Zumar, Tika, Iik, Putri, Andreas, Manyun, dan seluruh teman-teman ESL 47, suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal kalian semua;

15.Ikhsan, Kak Iky, Bila, Tisa, dan teman-teman Coast Teater FEM atas kebersamaannya;

16.Emilia, Hella, Teteh, Garnies, Nia, Setia, Arin, Mas Dimas, Mas Galang, dan Afif, terima kasih atas semua kasih sayang, semangat, dan keberadaan kalian; 17.Bapak Roh, Ibu Dodo, beserta seluruh pengajar dan staf Nurul Ilmi Centre

(NIC) Bogor atas pengalaman-pengalaman berharganya;

18.Rizky Eka, Deden, Erwin, Usi, Mas Satria, Dea, Mila, Kak Silvi, Kak Yulita, Gunawan, Abay, dan seluruh keluarga Pertamina Foundation Scholars IPB #2.

19.Amalia, Thasia, Bang Ruben, Kak Angga, Kak Lala, Bang Didi, dan Bang Kiki, Mbak Sofi, dan seluruh keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, IPB.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3.Tujuan Penelitian ... ...6

1.4 Hipotesis Penelitian ... 6

1.5 Manfaat Penelitian ... 7

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ... 7

II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Waduk Cirata ... 9

2.2 Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan... 9

2.3 Penilaian Kerusakan Ekosistem Waduk ... 10

2.4 Pencemaran Air ... 11

2.5 Pendekatan Economic Loss ... 12

2.6 Penelitian Terdahulu ... 13

III KERANGKA PEMIKIRAN... 17

IV METODE PENELITIAN ... 19

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 19

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 19

4.3 Metode Pengambilan Sampel... 20

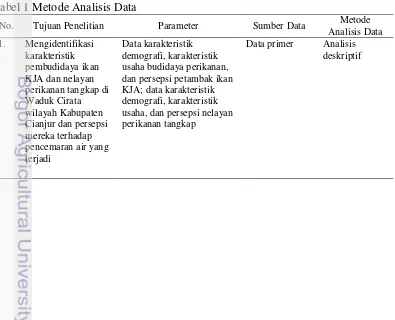

4.4 Metode Analisis Data ... 20

4.4.1 Analisis Deskriptif ... 21

4.4.2 Pendekatan Economic Loss ... 23

4.5 Batasan Penelitian ... 26

V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 27

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur ... 27

5.2 Waduk Cirata ... 28

5.4 Kondisi Air di Waduk Cirata ... 32

VI HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

6.1 Karakteristik Responden ... 36

6.1.1 Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung... 36

6.1.1.1 Karakteristik Demografi Responden Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung ... 36

6.1.1.2 Karakteristik Usaha Budidaya Perikanan Responden Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung ... 38

6.1.2 Nelayan Perikanan Tangkap... 42

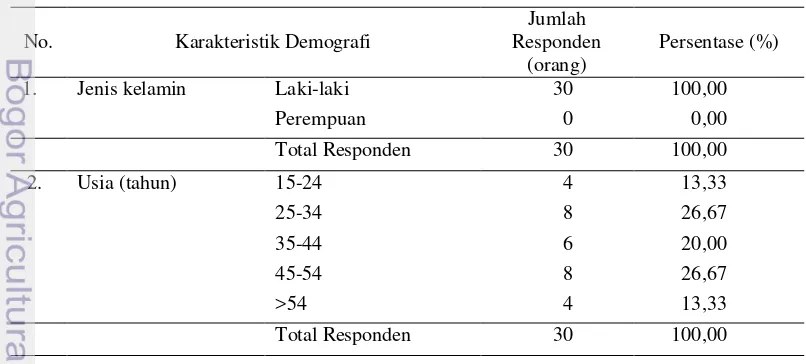

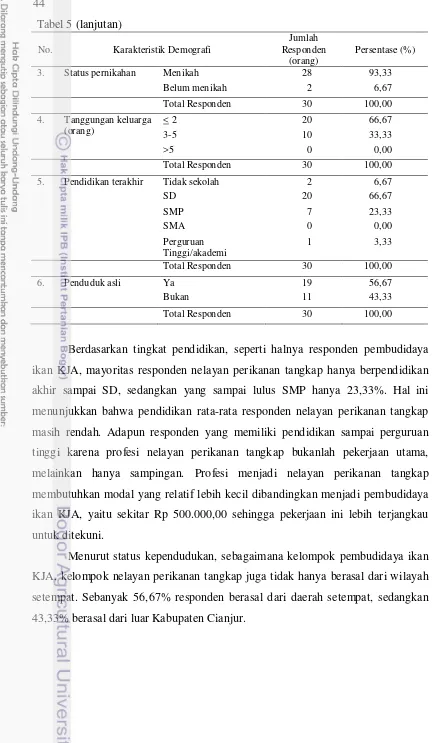

6.1.2.1 Karakteristik Demografi Responden Nelayan Perikanan Tangkap ... 43

6.1.2.2 Karakteristik Usaha Responden Nelayan Perikanan Tangkap ... 45

6.2 Persepsi Responden terkait Pencemaran Air di Waduk Cirata ... 48

6.2.1 Responden Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung ... 48

6.2.2 Responden Nelayan Perikanan Tangkap... 53

6.3 Kerugian Ekonomi pada Budidaya Perikanan Keramba Jaring Apung ... 54

6.4 Kerugian Ekonomi Perikanan Tangkap ... 61

6.5 Kerugian Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata ... 64

6.6 Total Estimasi Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata Wilayah Kabupaten Cianjur ... 66

VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 69

7.1 Kesimpulan ... 69

7.2 Saran ... 69

DAFTAR PUSTAKA ... 70

LAMPIRAN ... 75

DAFTAR TABEL

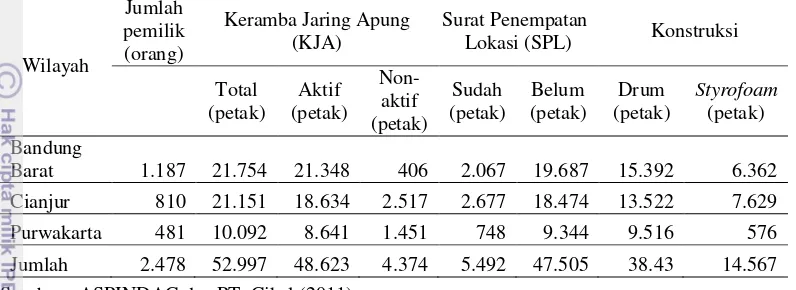

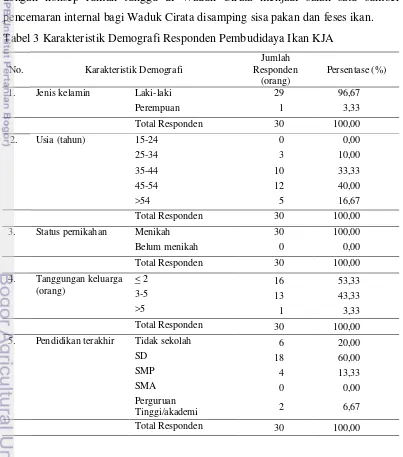

Halaman Tabel 1 Metode Analisis Data ...20 Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah KJA di Waduk Cirata Tahun 2011 ...31 Tabel 3 Karakteristik Demografi Responden Pembudidaya Ikan KJA ...37 Tabel 4 Karakteristik Usaha Budidaya Perikanan Responden

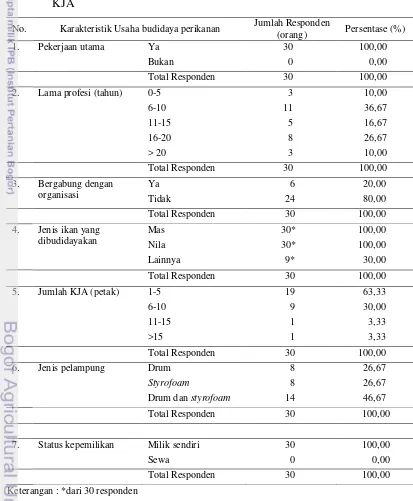

Pembudidaya Ikan KJA ...39 Tabel 5 Karakteristik Demografi Responden Nelayan Perikanan

Tangkap ...43 Tabel 6 Karakteristik Usaha Perikanan Tangkap Responden Nelayan

Perikanan Tangkap ...45 Tabel 7 Persepsi Responden Pembudidaya Ikan KJA mengenai

Pengertian Pencemaran Air Waduk ...48 Tabel 8 Persepsi Responden Pembudidaya Ikan KJA tentang Perubahan

yang Dirasakan akibat Pencemaran Air di Waduk Cirata ...49 Tabel 9 Persepsi Responden Pembudidaya Ikan KJA mengenai

Hubungan Jumlah KJA dengan Pencemaran Air di Waduk Cirata ...51 Tabel 10 Persepsi Responden Pembudidaya Ikan KJA terhadap

Pengelolaan KJA ...52 Tabel 11 Persepsi Responden Nelayan Perikanan Tangkap terhadap

Jumlah KJA di Waduk Cirata ...53 Tabel 12 Estimasi Kerugian Ekonomi akibat Adanya Pencemaran Air di

Waduk Cirata Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2013...67

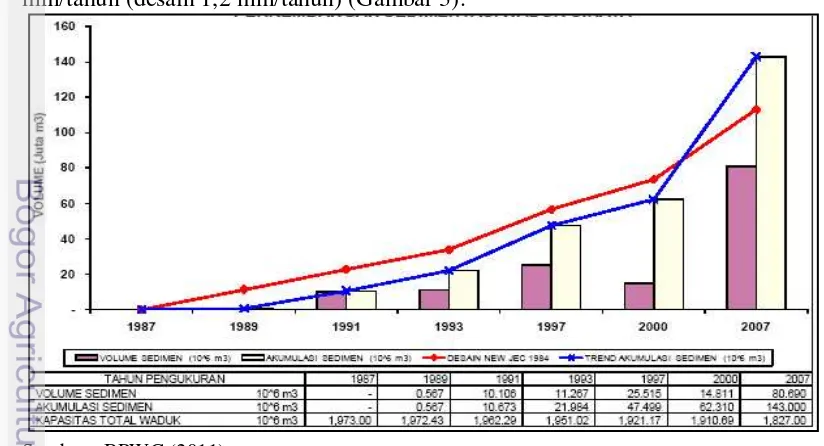

DAFTAR GAMBAR

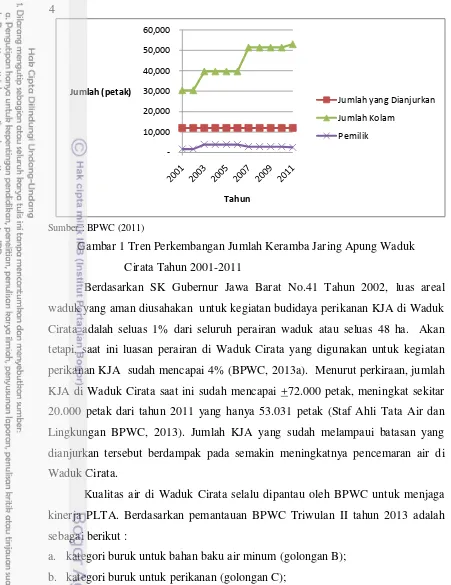

Halaman Gambar 1 Tren Perkembangan Jumlah Keramba Jaring Apung Waduk

Cirata Tahun 2001-2011 ... 4 Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian ...18 Gambar 3 Pengukuran Sedimentasi Waduk Cirata Tahun 1987-2007...33 Gambar 4 Kandungan DO, BOD, dan COD Waduk Cirata Tahun

2005-2010 ...56 Gambar 5 Estimasi Kerugian Ekonomi akibat Adanya Pencemaran Air di

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1 Peta Lokasi Penelitian ... 75 Lampiran 2 Data Kondisi Air Waduk Cirata Triwulan II Tahun 2013 ... 76 Lampiran 3 Penurunan Produksi Responden Pembudidaya Ikan KJA ... 78 Lampiran 4 Perubahan Rente Perikanan Responden Nelayan Perikanan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam milik bersama (common-pool resource) cenderung menimbulkan pertentangan kepentingan (trade-off) di masyarakat. Rente ekonomi yang diperoleh sering menjadi alasan utama untuk mengesampingkan kelestarian lingkungan yang justru menjadi bumerang bagi pemanfaat sumber daya itu sendiri. Akibatnya, pemanfaat mengalami kerugian karena berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya, misalnya terjadi penurunan produksi atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mempertahankan produksi yang sama. Salah satu bentuk common-pool resource adalah waduk, yaitu bentuk perairan darat selain sungai dan danau. Waduk merupakan danau buatan yang dibentuk melalui pembangunan bendungan yang memotong aliran sebuah sungai atau dibangun pada saluran outlet danau atau waduk alami yang berfungsi mengontrol muka air danau atau waduk (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Indonesia sendiri memiliki banyak waduk, salah satunya adalah Waduk Cirata di Jawa Barat.

2

usaha budidaya perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) diperbolehkan sebagai alternatif sumber mata pencaharian baru bagi warga yang kehilangan pekerjaan karena terelokasi. Selanjutnya, muncul sektor ikutan lain dari budidaya perikanan, yaitu kegiatan wisata air (Departemen Kelautan dan Perikanan dan ACIAR, 2007).

Keberadaan pembudidaya ikan KJA menyebar di seluruh bagian Waduk Cirata. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Waduk Cirata yang paling luas berlokasi di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ekonomi di Waduk Cirata berkembang semakin kompleks karena melibatkan beberapa pemanfaat dengan kepentingan yang berbeda. Perkembangan kegiatan ekonomi di Waduk Cirata menimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif tersebut antara lain meningkatnya pendapatan warga yang kemudian beralih profesi menjadi pembudidaya ikan KJA atau penjual ikan. Dampak negatif tersebut antara lain meningkatnya pencemaran air di Waduk Cirata disebabkan adanya aktivitas budidaya perikanan KJA itu sendiri. Aktivitas perikanan KJA menghasilkan sampah rumahtangga dari para pemilik yang tinggal di lokasi KJA, feses ikan, dan sisa pakan ikan dari budidaya perikanannya. Sebenarnya, sumber pencemaran di Waduk Cirata tidak hanya berasal dari KJA, tetapi juga dari air Sungai Citarum sendiri yang sudah tercemar dan masuk ke dalam Waduk Cirata. Kondisi Sungai Citarum semakin buruk dengan tingginya laju sedimentasi, limbah industri dan rumahtangga, dan rusaknya daerah resapan air (Muhtadi, 2011). Waduk Cirata merupakan salah satu dari 615 waduk di Indonesia yang mengalami penurunan kualitas dan termasuk waduk yang sering mengalami pertumbuhan ganggang berlebih, sering terjadi kematian ikan, dan mengandung air yang korosif (Brahmana, 2012).

3 selama beberapa tahun terakhir. Selain menimbulkan kerugian pada ekonomi masyarakat, pencemaran ini juga berdampak bagi PT. Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkit Cirata (PT. PJB UP Cirata) sebagai pengelola PLTA. Dampak negatif yang dirasakan adalah semakin meningkatnya laju korosi pada peralatan PLTA sehingga perawatan harus dilakukan lebih sering. Kondisi ini mengakibatkan biaya operasional dan pengelolaan PLTA meningkat.

1.2 Perumusan Masalah

Waduk Cirata adalah waduk multifungsi yang menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 9.000 masyarakat di sekitarnya. Karena adanya kebutuhan ekonomi, Waduk Cirata dialokasikan untuk budidaya perikanan KJA sebagai bentuk kompensasi bagi 6.335 kepala keluarga yang rumahnya terendam akibat pembangunan waduk ini (BPWC, 2011). Keuntungan yang menjanjikan dari budidaya KJA membuat tidak hanya warga terelokasi saja yang berminat berusaha KJA, tetapi juga warga dari daerah lain. Hal ini membuat jumlah KJA di Waduk Cirata cenderung meningkat setiap tahun.

4

Sumber : BPWC (2011)

Gambar 1 Tren Perkembangan Jumlah Keramba Jaring Apung Waduk Cirata Tahun 2001-2011

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.41 Tahun 2002, luas areal waduk yang aman diusahakan untuk kegiatan budidaya perikanan KJA di Waduk Cirata adalah seluas 1% dari seluruh perairan waduk atau seluas 48 ha. Akan tetapi, saat ini luasan perairan di Waduk Cirata yang digunakan untuk kegiatan perikanan KJA sudah mencapai 4% (BPWC, 2013a). Menurut perkiraan, jumlah KJA di Waduk Cirata saat ini sudah mencapai +72.000 petak, meningkat sekitar 20.000 petak dari tahun 2011 yang hanya 53.031 petak (Staf Ahli Tata Air dan Lingkungan BPWC, 2013). Jumlah KJA yang sudah melampaui batasan yang dianjurkan tersebut berdampak pada semakin meningkatnya pencemaran air di Waduk Cirata.

Kualitas air di Waduk Cirata selalu dipantau oleh BPWC untuk menjaga kinerja PLTA. Berdasarkan pemantauan BPWC Triwulan II tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. kategori buruk untuk bahan baku air minum (golongan B); b. kategori buruk untuk perikanan (golongan C);

c. kategori baik sekali untuk operasional PLTA (golongan D).

Parameter yang umumnya tidak memenuhi syarat untuk golongan B adalah H2S,

DO, COD, BOD, minyak dan lemak, E.Coli, dan Coliform, sedangkan untuk golongan C adalah H2S, Cl2, Zn, DO, dan N02-N (Lampiran 2). Berdasarkan

pemantauan BPWC, tingkat kesadahan air Waduk Cirata termasuk golongan

-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Jumlah (petak)

Tahun

Jumlah yang Dianjurkan

Jumlah Kolam

5 lunak, yaitu <60 mg/liter (BPWC, 2013). Menurut Kepala BPWC berdasarkan penelitian Laboratorium Jatiluhur dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam Kompas (2004) logam berat juga ditemukan pada ikan yang diambil dari budidaya perikanan KJA milik warga: timbal (Pb) 0,6 part per million (ppm); zinc/seng (Zn) 22,45 ppm; crom (Cr) 0,1 ppm; dan air raksa atau merkuri (Hg) 179,13 partikel per berat badan (ppb).

Dampak pencemaran air di Waduk Cirata sudah semakin nyata dirasakan oleh para pemanfaat Waduk Cirata. Meskipun untuk pemanfaatan PLTA kualitas air masih layak, pencemaran tersebut tetap menimbulkan dampak pada kinerja PLTA dan juga masa layanan Waduk Cirata. PT. PJB UP Cirata harus mengeluarkan semakin banyak biaya untuk perawatan PLTA karena air waduk semakin korosif terhadap peralatan-peralatan PLTA.

Masa layanan Waduk Cirata juga mengalami perubahan dari rancangan awal pembangunan. Waduk Cirata dirancang untuk digunakan sebagai PLTA selama 100 tahun. Namun, karena tingginya laju sedimentasi (tingkat sedimentasi tahun 2007 sebesar 3,96 mm/tahun) maka diperkirakan umur Waduk Cirata tinggal 60 tahun lagi (dihitung pada tahun 2007) pada elevasi 185 mdpl dari yang seharusnya masih 80 tahun sejak pemakaian tahun 1987 (BPWC, 2011). BPWC berusaha menekan laju sedimentasi yang terjadi dengan memasang trashboom (jaring penyaring sampah) di enam titik yang menyebar di Waduk Cirata dan melakukan penghijauan di bantaran waduk. Prioritas BPWC adalah menjaga agar waduk dapat dimanfaatkan selama mungkin untuk PLTA. Namun, karena kegiatan perikanan KJA mempengaruhi kualitas waduk yang selanjutnya berpengaruh pula ke PLTA, maka BPWC juga ikut berperan dalam pengelolaan perikanan KJA di Waduk Cirata.

6

kekurangan oksigen kemudian mati. Akan tetapi, upwelling bersifat lokal sehingga lokasi dan waktunya bisa tidak bersamaan. Intensitas serangan KHV cenderung lebih sering dibandingkan dengan upwelling dan belum bisa diatasi sehingga permasalahan akibat serangan KHV menjadi ancaman usaha yang lebih dominan bagi pembudidaya ikan KJA (Kepala UPTD Cianjur, 2013).

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang dijelaskan di atas, maka rumusan kajian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pembudidaya ikan dan nelayan perikanan tangkap Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur serta persepsi mereka terhadap pencemaran air yang terjadi?

2. Berapa nilai total kerugian ekonomi akibat pencemaran air di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengestimasi nilai kerugian ekonomi yang timbul akibat pencemaran air yang terjadi di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik pembudidaya ikan dan nelayan perikanan tangkap Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur serta persepsi mereka terhadap pencemaran air yang terjadi;

2. Mengestimasi nilai total kerugian ekonomi akibat pencemaran air di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013.

1.4 Hipotesis Penelitian

7 karena rente perikanan tangkap cenderung kecil dibandingkan dengan pembudidaya ikan KJA dan jumlah populasi nelayan perikanan tangkap lebih sedikit dibandingkan dengan pembudidaya ikan KJA.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Peneliti

Peneliti akan memperoleh tambahan ilmu teori dan lapangan terkait bagaimana mengestimasi nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan ekosistem waduk yang kemudian dapat menjadi pengalaman untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait lainnya.

2. Pemerintah daerah setempat

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah daerah setempat untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait dengan permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

3. Masyarakat setempat

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi ilmiah bagi masyarakat setempat mengenai kondisi terkini lingkungan di sekitar mereka, terutama Waduk Cirata, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

4. Pemanfaat Waduk Cirata

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan mengenai gambaran terkini kondisi sektor ekonomi dan lingkungan di Waduk Cirata sehingga membantu proses pengambilan keputusan bagi usaha mereka.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

8

9

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Waduk Cirata

Waduk merupakan bangunan penyimpan air buatan manusia yang dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya irigasi yang termasuk kategori perairan darat. Waduk sebagai bangunan utama memilik bangunan penunjang, seperti bangunan pelimpah (spillway) yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air ke luar bangunan waduk, bangunan pengambilan (intake) untuk mengambil air dari dalam waduk, pipa pesat sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Nama lain untuk waduk, yaitu dam, bendungan, atau reservoir. Setelah dibangun, waduk membutuhkan operasi dan pemeliharaan yang baik. Dalam Undang-Undang, waduk termasuk ke dalam kawasan pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan (Kodoatie dan Sjarief, 2010).

Waduk Cirata adalah salah satu dari tiga waduk cascade (waduk seri) yang dibangun dengan membendung aliran Sungai Citarum. Waduk ini merupakan waduk multifungsi dengan fungsi utama sebagai PLTA dan fungsi-fungsi lainnya untuk perikanan, lalu lintas, pertanian, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Luas Waduk Cirata adalah 6.200 ha yang dalam pembangunannya harus menggenangi sebanyak 32 desa dan 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Waduk Cirata memiliki karakteristik yang khas karena karakteristik ekosistemnya dipengaruhi oleh ekosistem waduk di bagian hulunya, yaitu Waduk Saguling sebagai konsekuensi tipe waduk berseri. Kondisi Waduk Jatiluhur saat ini sudah sangat tercemar sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan untuk budidaya perikanan KJA (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007).

2.2 Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

10

muncul istilah penilaian kerusakan SDAL untuk mengetahui seberapa besar dampak kerusakan SDAL. Dalam penilaian kerusakan SDAL, terdapat perbedaan istilah antara injury dengan damage. Injury merupakan konsep ilmiah, dampak merugikan pada SDAL sebagai hasil dari sebuah kecelakaan, contohnya tumpahan minyak. Sementara damage adalah apa yang harus dilakukan atau bayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab membuat masyarakat dan lingkungan mengalami injury. Secara singkat, damage dapat dinyatakan sebagai monetisasi dari injury (Lee dan Bridgen, 2002).

Penilaian kerusakan SDAL merupakan penerapan beberapa disiplin ilmu, yaitu sains, teknik, dan ekonomi. Penilaian kerusakan SDAL dikembangkan untuk dapat melakukan klaim di pengadilan. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif pemulihan SDAL dan masyarakat yang ‘terluka’ akibat suatu insiden. Pada dasarnya, penilaian kerusakan SDAL ini meliputi empat elemen, yaitu: preassessment, penentuan injury dan pengkuantifikasian, penilaian kerusakan, dan pengimplementasian restorasi. Tahap penilaian kerusakan dilakukan setelah menentukan injury dan menguantifikasi. Setelah menentukan sifat, ruang lingkup, dan skala injury, melalui penilaian kerusakanlah injury diterjemahkan ke dalam moneter atau sejumlah aktivitas yang akan mengompensasi masyarakat yang ‘terluka’ akibat suatu insiden tersebut (Lee dan Bridgen, 2002).

2.3 Penilaian Kerusakan Ekosistem Waduk

11 Kajian untuk melakukan penilaian kerusakan membutuhkan teknik valuasi ekonomi SDAL ekosistem danau atau waduk. Danau atau waduk memiliki teknik valuasi yang sama karena karakteristik ekosistemnya mirip, hanya kronologis pembentukannya yang berbeda. Valuasi ekonomi SDAL ekosistem danau atau waduk adalah suatu usaha untuk memoneterkan sebagian atau seluruh nilai potensi barang atau jasa SDAL danau atau waduk. Teknik valuasi ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai manfaat langsung, manfaat tidak langsung, nilai pilihan, dan nilai warisan. Secara ringkas, teknik valuasi ekonomi SDAL ekosistem danau atau waduk adalah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi penyebab terjadinya kerusakan pada ekosistem untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kerusakan SDAL;

2. mengidentifikasi tipe penyebaran kerusakan, yaitu non-point source (menyebar) atau point source (tidak menyebar);

3. mengidentifikasi tingkat atau intensitas kerusakan, yaitu menggolongkan tingkat kerusakan ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Tingkat atau intensitas kerusakan ditelaah dari ekosistem yang diteliti, luasan, dampak terhadap manusia, dan dampak terhadap lingkungan;

4. mengidentifikasi SDAL yang rusak berdasarkan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan, dan manfaat pewarisan;

5. Pemberian nilai ekonomi atau moneter.

Penghitungan nilai total kerusakan SDAL danau atau waduk terdiri atas nilai SDAL yang telah rusak, biaya restorasi yang dikeluarkan untuk memulihkan kerusakan SDAL yang terjadi, dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penghitungan nilai SDAL yang rusak. Selain itu, faktor waktu pemulihan (recovery) SDAL yang rusak memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam penghitungan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010).

2.4 Pencemaran Air

12

aliran residual yang diakibatkan oleh kegiatan manusia ke dalam sistem lingkungan. Residual ini menyebabkan kerusakan atau tidak, tergantung pada kemampuan media lingkungan (seperti tanah, air, atau udara) itu sendiri. Dalam perspektif ekonomi, pencemaran tidak hanya dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat hilangnya kemampuan sumber daya secara kualitas dan kuantitas untuk menghasilkan barang dan jasa, melainkan juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pencemaran air menurut USPHS Drinking Water Standards, Item 6 (1962) dalam Arkagal (2009) adalah kehadiran substansi dari luar (organik, anorganik, radiologis, atau biologis) di dalam air yang membuat kualitas air menurun sehingga menimbulkan kerusakan atau menggangu kegunaan air tersebut. Air yang tercemar memiliki lebih banyak kualitas negatif dibandingkan kualitas positif ditinjau dari karakteristik fisik, kimia, dan biologi air itu sendiri. Karakteristik fisik meliputi: temperatur, kejernihan, dan kualitas-kualitas sejenis; karakteristik kimia meliputi: keberadaan substansi organik dan anorganik di dalam air, berapa banyak batasnya, atau bagaimana substansi tersebut terdispersi di air; sedangkan karakteristik biologi meliputi: identitas, dampak, dan organisme apa yang terdapat di dalamnya. Pencemaran air merupakan konsekuensi dari banyak peristiwa, antara lain: proses alami, erosi, dan aktivitas manusia (Arkagal, 2009).

2.5 Pendekatan Economic Loss

13 Salah satu teknik valuasi ekonomi SDAL adalah economic loss approach. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, misalnya pencemaran air di suatu ekosistem sungai. Pada ekosistem tersebut, terjadi penurunan biomassa ikan sehingga mengurangi kelimpahan ikan dan jenis ikan yang mengakibatkan turunnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Pendapatan yang hilang tersebut dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan rata-rata nelayan dari suatu periode tertentu. Parameter yang digunakan antara lain: frekuensi penangkapan per bulan, pendapatan kotor per trip, biaya penangkapan per trip, pendapatan bersih, dan pendapatan per bulan dalam suatu periode tertentu.

Pendekatan economic loss dapat dibedakan lagi menjadi change of productivity approach untuk mengestimasi nilai guna suatu sumber daya yang memiliki nilai pasar. Kuantitas sumber daya alam dinilai sebagai faktor produksi. Perubahan kualitas lingkungan akan memengaruhi produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah harga dan tingkat hasil. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007): a. menggunakan pendekatan langsung menuju sasaran;

b. menentukan perubahan kuantitas sumber daya alam yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu;

c. mengalikan perubahan kuantitas dengan harga pasar.

2.6 Penelitian Terdahulu

14

membayar Rp 21,62 per kg ikan yang diproduksi untuk mengganti biaya flushing tersebut.

Radityo (2013) dengan penelitiannya mengenai dampak ekonomi pencemaran air terhadap perikanan budidaya sistem KJA di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa nilai kerugian selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 4.219.702.954.280,00. Pendekatan yang digunakan adalah analisis dekriptif, analisis regresi berganda, pendekatan economic loss, dan metode AHP (Analysis Hierarchy Process). Analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh bahwa prioritas kebijakan penanganan pencemaran air yang pertama, yaitu kebijakan pemasangan penyaringan sampah dan prioritas kebijakan yang kedua, yaitu pembersihan biologi dengan restocking ikan yang memakan kotoran dan lumut.

Menurut Trisnani (2013) dalam penelitiannya mengenai analisis pendapatan dan efisiensi produksi usaha budidaya perikanan pembesaran ikan mas dan nila pada KJA ganda studi kasus Waduk Cirata Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, total biaya penyusutan sebesar Rp 9.330.392,00 per unit per tahun, total biaya tetap sebesar Rp 9.450.222,75 per unit per tahun, total biaya variabel sebesar Rp 151.749.173,00 per unit per tahun, dan total penerimaan sebesar Rp 196.004.457,00 per unit per tahun. Faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi pendapatan usaha budidaya perikanan budidaya pembesaran ikan mas dan nila pada KJA ganda di Desa Bobojong adalah jumlah produksi ikan mas, jumlah produksi ikan nila, harga benih ikan mas, harga benih ikan nila, dan harga pakan ikan mas. Usaha budidaya perikanan budidaya pembesaran ikan mas dan ikan nila di Desa Bobojong layak untuk dilakukan karena nilai R/C untuk pendapatan usaha budidaya perikanan atas biaya tunai (1,297) dan biaya total (1,215) lebih besar dari satu. Selain itu, produksi ikan mas dan ikan nila masih perlu ditingkatkan agar mendapatkan keuntungan optimal, yaitu produksi optimal untuk ikan mas adalah 10.798 kg dengan produksi awal sebesar 10.087 kg dan produksi optimal untuk ikan nila adalah 1.404 kg dengan produksi awal hanya sebanyak 1.311 kg untuk setiap panen.

15 Waduk Cirata-Jawa Barat menunjukkan bahwa sumber pencemaran utama yang berasal dari limbah padat adalah sektor perikanan yang berkontribusi pada pencemaran dengan membuang limbah padat sebanyak 742 ton/hari berupa sisa pakan dan feses ikan ke perairan waduk. Aktivitas domestik masyarakat di sekitar waduk lebih besar (limbah padat yang dibuang sebanyak 58 ton/hari) jika dibandingkan dengan aktivitas domestik rumahtangga perikanan (limbah padat yang dibuang ke perairan sebanyak 11 ton/hari). Dengan menggunakan pendekatan Cost and Benefit Analysis, diperoleh kerugian PLTA akibat sedimentasi sebesar 11 miliar dan diestimasi nilai WTP yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat (penjumlahan dari rumahtangga perikanan dan nonperikanan) adalah 53 miliar (dianggap sebagai biaya investasi). Maka, jika dijumlahkan dengan nilai kerugian PLTA akan menjadi biaya lingkungan yang dapat digunakan untuk mengatasi sedimentasi pada tahun penelitian, yakni sebesar 65 miliar. Kemudian dengan menggunakan pendekatan Dolsak & Ostrom didapatkan bahwa kelembagaan yang ada belum mampu untuk menekan jumlah free rider dan menegakkan peraturan.

16

17

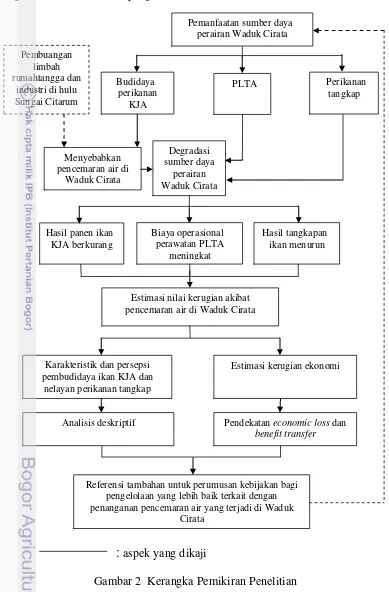

III KERANGKA PEMIKIRAN

Waduk Cirata adalah salah satu waduk yang dimanfaatkan untuk banyak kegiatan, antara lain untuk budidaya perikanan KJA, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan perikanan tangkap. Saat ini, jumlah KJA di Waduk Cirata telah melebihi kapasitas yang disarankan. Budidaya perikanan KJA menghasilkan limbah berupa sisa pakan dan kotoran ikan yang dapat mencemari air waduk di samping adanya pencemaran dari hulu Sungai Citarum akibat pembuangan limbah rumahtangga dan industri.

Pencemaran air yang terjadi di Waduk Cirata menimbulkan kerugian bagi para pemanfaatnya. PT. PJB UP Cirata mengalami peningkatan biaya operasional dan pengelolaan PLTA akibat adanya peningkatan laju korosi pada peralatan PLTA. Budidaya perikanan KJA yang juga ikut berperan dalam pencemaran air Waduk Cirata pun mengalami kerugian karena hasil panen ikan menurun akibat buruknya kualitas air. Nelayan perikanan tangkap mendapati hasil tangkapannya juga cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir. Buruknya kualitas air ini memicu terjadinya upwelling dan serangan koi herpesvirus (KHV) yang merugikan pembudidaya ikan KJA (BPWC, 2011).

Kerugian-kerugian tersebut menunjukkan bahwa pencemaran air di Waduk Cirata membawa pengaruh yang nyata bagi para pemanfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan estimasi nilai kerugian untuk mengetahui besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pencemaran air yang terjadi di Waduk Cirata berdasarkan kerugian yang diderita oleh pihak-pihak pemanfaatnya. Sebelumnya, perlu diketahui karakteristik dan persepsi pemanfaat Waduk Cirata untuk mengetahui hubungannya dengan kerugian yang dialami, baik secara demografi maupun usahanya. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengestimasi kerugian ekonomi akibat pencemaran air yang terjadi.

18

diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk perumusan kebijakan bagi pengelolaan Waduk Cirata yang lebih baik.

: aspek yang dikaji

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian Degradasi

Referensi tambahan untuk perumusan kebijakan bagi pengelolaan yang lebih baik terkait dengan penanganan pencemaran air yang terjadi di Waduk

Cirata

Estimasi kerugian ekonomi

Pendekatan economic loss dan

19

IV METODE PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur, yaitu Kecamatan Mande, Ciranjang, Sukaluyu, dan Cikalongkulon. Peta lokasi penelitian dilampirkan pada Lampiran 1. Lokasi ini ditentukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Waduk Cirata sudah mengalami pencemaran air yang telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemanfaatnya, yaitu pembudidaya ikan KJA, nelayan perikanan tangkap, dan PT. PJB UP Cirata. Selain itu, wilayah Kabupaten Cianjur merupakan wilayah Waduk Cirata yang paling luas dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Jumlah KJA di wilayah Kabupaten Cianjur juga merupakan terbanyak kedua di antara ketiga zona, yaitu sebanyak 21.500 petak.

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan yang dilanjutkan dengan penentuan lokasi. Tahap kedua, peneliti melakukan pengambilan data selama tiga bulan, yaitu mulai dari Bulan Oktober hingga Desember 2013. Tahap selanjutnya adalah menganalisis data dilanjutkan dengan penyusunan skripsi yang dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada Bulan Januari hingga Maret.

4.2 Jenis dan Sumber Data

20

4.3 Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak menghiraukan prinsip-prinsip kemungkinan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja dengan menggunakan pertimbangan bahwa responden merupakan pihak-pihak yang memang terkait dengan kebutuhan penelitian (Nasution, 2003). Metode ini digunakan untuk semua tipe responden. Responden penelitian ini adalah pembudidaya ikan KJA sebanyak 30 orang, nelayan perikanan tangkap sebanyak 30 orang, dan dua orang key person dari BPWC dan PT. PJB UP Cirata. Kriteria untuk responden pembudidaya ikan KJA adalah berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun), merasakan pencemaran air di Waduk Cirata, mengalami penurunan hasil panen pada tahun 2013 akibat upwelling atau KHV. Kriteria untuk responden nelayan perikanan tangkap adalah merasakan adanya pencemaran air di Waduk Cirata dan diutamakan yang mengalami penurunan hasil tangkapan pada tahun 2013.

4.4 Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan rincian metode analisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Metode Analisis Data

21

Tujuan pertama dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu jenis statistik analisis data dalam sebuah riset untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data mentah yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Ciri-ciri analisis deskriptif adalah data disampaikan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran statistik, seperti: persentase dan angka indeks. Analisis ini tidak menggunakan uji signifikansi karena tidak mengandung kesalahan dalam generalisasi (Purwoto, 2007).

22

keluarga, pendidikan terakhir, dan status kependudukan (penduduk asli atau bukan).

Aspek yang dianalisis dalam karakteristik usaha perikanan budidaya KJA dan perikanan tangkap berbeda. Untuk usaha budidaya perikanan KJA, meliputi: status pekerjaan, lama profesi, keanggotaan organisasi, jenis ikan yang dibudidayakan, jumlah KJA yang dimiliki, jenis pelampung yang digunakan, dan status kepemilikan KJA. Aspek-aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui gambaran usaha budidaya ikan KJA yang ada di Waduk Cirata pada saat penelitian dilakukan.

Aspek karakteristik usaha perikanan tangkap yang dianalisis meliputi: status pekerjaan, lama profesi, jenis ikan yang ditangkap, dan jumlah tangkapan per trip. Aspek-aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui keadaan usaha perikanan tangkap di Waduk Cirata pada saat penelitian berlangsung. Karakteristik perlu diidentifikasi dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kerugian yang dialami dan pencemaran air yang terjadi.

Persepsi responden mengenai pencemaran air yang terjadi di Waduk Cirata dianalisis dari beberapa aspek dan berbeda antara responden pembudidaya ikan KJA dengan nelayan perikanan tangkap. Persepsi yang dianalisis pada responden pembudidaya ikan KJA: pemahaman mengenai pencemaran air waduk, perubahan yang dirasakan akibat adanya pencemaran air di Waduk Cirata, persepsi mengenai jumlah KJA, dan persepsi mengenai peraturan terkait pengelolaan KJA. Persepsi mengenai perubahan yang dirasakan akibat adanya pencemaran air di Waduk Cirata dijabarkan lagi dalam beberapa aspek, meliputi: hasil panen, lama produksi, pakan yang diberikan, tingkat kematian ikan, dan kualitas hasil panen.

23 Sebenarnya sudah ada peraturan terkait perikanan budidaya KJA di Waduk Cirata, seperti harus memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP), Surat Perijinan Budidaya Ikan (SPBI), dan Surat Penempatan Lokasi (SPL) (BPWC, 2011). Akan tetapi, peraturan tersebut cenderung diabaikan sehingga dari 21.151 petak KJA di wilayah Kabupaten Cianjur hanya 2.677 petak saja yang sudah memiliki SPL. Hal ini menunjukkan lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan Waduk Cirata. Selain itu, dari 810 pemilik KJA di Waduk Cirata, hampir sepertiga atau 184 pemilik merupakan pendatang (ASPINDAC dan PT. Cikal, 2011). Umumnya, pendatang yang berusaha di Waduk Cirata memiliki modal yang lebih besar daripada warga lokal sehingga memiliki jumlah petak yang lebih banyak. Hal tersebut membuat peluang pemilik nonlokal untuk menyumbang material pencemar ke dalam Waduk Cirata lebih besar dibandingkan pemilik lokal.

Nelayan perikanan tangkap cenderung tidak terlalu berperan terhadap pencemaran air di Waduk Cirata, tetapi tetap merasakan dampak dari pencemaran yang terjadi. Persepsi yang dikaji adalah mengenai jumlah KJA di Waduk Cirata dan jumlah KJA yang berlebihan menyebabkan perairan waduk tercemar atau tidak.

4.4.2 Pendekatan Economic Loss

Menurut Grigalunas et al. (1998) dalam Laksono (2010), pendekatan economic loss dengan pendekatan perubahan produktivitas pada prinsipnya adalah menghitung perubahan produksi ditinjau dari segi kuantitas sumber daya alam dan dimoneterkan menggunakan persamaan dasar keuntungan produksi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengestimasi kerugian ekonomi yang timbul akibat pencemaran sungai, danau, sawah, dan lain-lain.

TKK = PP × L × h × Nt ... (1) Keterangan :

TKK : Total kerugian KJA (Rp/tahun)

PP : Perubahan produktivitas (kg/panen/petak) L : Jumlah KJA (petak)

h : Harga ikan (Rp/kg)

24

Kerugian responden nelayan perikanan tangkap diestimasi menggunakan pendekatan fungsi keuntungan. Salvatore (2007) menyatakan bahwa total keuntungan (rente untuk sumberdaya alam) diperoleh dengan mengurangkan total pendapatan (revenue) dengan total biaya. Maka, kerugian pada perikanan tangkap dapat diestimasi dengan menganalisis perubahan rente menggunakan persamaan berikut :

TKN=PR×N ... (2) R= P×H×M -(C×M) ... (3) R₁= P₁×H₁×M₁ -(C₁×M₁) ... (4) Keterangan :

TKN : Total kerugian nelayan perikanan tangkap (Rp/tahun) PR : Perubahan rente ekonomi (Rp/tahun)

N : Jumlah nelayan perikanan tangkap (orang)

R : Rente ekonomi nelayan perikanan tangkap sebelum terjadinya pencemaran (Rp/tahun)

P : Jumlah tangkapan ikan sebelum pencemaran (kg) H : Harga ikan sebelum pencemaran (Rp/kg)

M : Jumlah hari melaut dalam setahun sebelum percemaran (hari/tahun) C : Jumlah biaya penangkapan sebelum pencemaran (Rp/kg)

R₁ : Rente ekonomi nelayan perikanan tangkap setelah terjadinya pencemaran (Rp/tahun)

P₁ : Jumlah tangkapan ikan setelah pencemaran (kg) H₁ : Harga ikan setelah pencemaran (Rp/kg)

M₁ : Jumlah hari melaut dalam setahun setelah pencemaran (hari/tahun) C₁ : Jumlah biaya penangkapan setelah pencemaran (Rp/kg)

25 hasil negatif, maka usaha tersebut memperoleh laba negatif atau mengalami kerugian (Case and Fair, 2007).

Pencemaran air waduk merupakan kerusakan ekologis yang kerugiaannya dapat diestimasi melalui pendekatan biaya kerusakan (Santoso et al., 2011). Karena adanya pencemaran air di Waduk Cirata, PLTA mengalami peningkatan biaya operasional dan pengelolaan. Peningkatan biaya ini juga bisa dianggap sebagai biaya reinvestasi yang bertujuan untuk menjaga proses produksi listrik di PLTA Cirata dapat berlangsung normal. Menurut Nurmanaf et al. (2001), pendekatan biaya investasi dapat digunakan untuk mengestimasi suatu kerugian. Peningkatan biaya ini didekati dengan menghitung biaya operasional dan pengelolaan pada tahun penelitian dikurangi dengan biaya operasional dan pengelolaan pada tahun sebelumnya. Diasumsikan biaya operasional dan pengelolaan rata-rata per tahunnya adalah sama. Dengan mengetahui intensitas perawatan PLTA pada tahun penelitian dan satu tahun sebelumnya, maka kerugian untuk pemanfaatan PLTA dapat diestimasi.

Pendekatan biaya kerusakan yang digunakan diestimasi dengan teknik valuasi benefit transfer. Metode benefit transfer merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi dari sebuah ekosistem dengan menransfer informasi yang tersedia dari sebuah kajian utuh di lokasi atau konteks yang berbeda (Ecosystem Valuation, 2009). Pada penelitian ini, nilai kerugian PLTA diestimasi menggunakan informasi dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini digunakan rujukan penelitian terdahulu oleh Widiastuti (2013). Data yang digunakan adalah rata-rata biaya perawatan (pengelolaan dan operasional) PLTA Cirata per tahun. Kerugian PLTA Cirata diestimasi menggunakan persamaan berikut :

TKP = TKt− TKt−1 ... (5)

Keterangan :

TKP : Total kerugian pemanfaatan untuk PLTA (Rp)

TKt : Besar biaya operasional dan pemeliharaan PLTA tahun 2013 (Rp)

26

Selanjutnya, setelah mengestimasi masing-masing pemanfaat, maka untuk memperoleh estimasi total kerugian adalah dengan menjumlahkan seluruhnya sebagai berikut :

ETK = TKK + TKN + TKP ... (6) Keterangan :

ETK : Estimasi total kerugian (Rp) TKK : Total kerugian KJA (Rp)

TKN : Total kerugian nelayan perikanan tangkap (Rp) TKP : Total kerugian PLTA (Rp)

4.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur; 2. Penelitian ini hanya mengkaji dampak pencemaran air terhadap pemanfaat

Waduk Cirata: pembudidaya ikan KJA, nelayan perikanan tangkap, dan PT. PJB UP Cirata pada tahun 2013;

3. Penelitian ini mengutamakan responden pembudidaya ikan KJA sebab merupakan kelompok yang paling berpotensi menimbulkan pencemaran air di dalam Waduk Cirata;

4. Estimasi kerugian perikanan budidaya KJA hanya fokus pada ikan yang dominan dibudidayakan di Waduk Cirata, yaitu ikan mas dan nila. Kerugian diasumsikan telah mencakup kerugian akibat penurunan frekuensi panen; 5. Asumsinya seluruh pembudidaya ikan menggunakan konstruksi KJA umum,

yaitu ukuran 7x7x7 m per petak;

6. Asumsinya pencemaran terjadi setiap tahun;

27

V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 361.434,98 ha. Secara geografis, terletak pada koordinat 106ᵒ 42’ – 107ᵒ 25’ Bujur Timur dan 6ᵒ 21’ - 7ᵒ25’ Lintang Selatan. Kabupaten Cianjur berpenduduk sebanyak 2.231.107 jiwa pada tahun 2012 dan dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi sektor unggulan daerah. Kedua sektor ini juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 52,00% untuk sektor pertanian dan 23,00% untuk sektor perdagangan. Secara administratif, Kabupaten Cianjur memiliki batas-batas sebagai berikut (BPS Cianjur, 2013) :

sebelah utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta; sebelah barat : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; sebelah selatan : Samudra Hindia;

sebelah timur : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Kabupaten Cianjur terbagi atas 32 kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Cianjur dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan, yaitu: wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Wilayah utara meliputi 16 kecamatan, yaitu Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, dan Haurwangi. Wilayah tengah meliputi 9 kecamatan, yaitu Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka Mulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati, dan Kadupandak. Wilayah selatan meliputi 7 kecamatan, yaitu Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, dan Pasirkuda (BPS Cianjur, 2013).

28

budidaya perikanan air tawar sangat potensial dikembangkan di wilayah Cianjur bagian utara dan tengah. Di daerah ini terdapat budidaya ikan hias, pembenihan ikan, mina padi, kolam air deras, dan keramba jaring apung di Waduk Cirata yang kini juga berkembang menjadi objek wisata air di Kabupaten Cianjur.

Produksi ikan air tawar mencapai 9.139.848 ton pada tahun 2013 yang sebagian besar dihasilkan di wilayah Kecamatan Mande, Ciranjang, dan Cikalongkulon (berlokasi di kawasan Waduk Cirata), sedangkan produksi ikan air tambak dan laut mencapai 27.324 ton dengan sentra produksi di wilayah sekitar Laut Selatan, yakni Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun (BPS Cianjur, 2013).

5.2 Waduk Cirata

Waduk Cirata merupakan salah satu waduk yang dibangun di Jawa Barat dengan tipe cascade sehingga karakteristik ekosistemnya dipengaruhi oleh ekosistem waduk di bagian hulunya, yaitu Waduk Saguling. Proses penenggelaman daerah yang dijadikan Waduk Cirata telah merombak ekosistem daratan dan perairan mengalir menjadi ekosistem perairan tergenang dengan volume air maksimum yang dapat ditampung sebanyak + 2.165 juta m3. Tujuan pembangunan Waduk Cirata adalah sebagai waduk multifungsi yang dapat memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah, antara lain: untuk pembangkit energi listrik, budidaya ikan jaring terapung, sebagai penyedia air, dan pengembangan ke arah pariwisata (BPWC, 2013).

29 langsung merasakan pengaruh dari pembangunan proyek tersebut berupa kehilangan mata pencaharian (BPWC, 2013).

Pada tahun 1986, teknik budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) sudah mulai diaplikasikan di Waduk Cirata. Awalnya, penerapan teknik ini digunakan untuk membuka lapangan kerja baru bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pembangunan proyek Waduk Cirata. Menurut SK Gubernur Jawa Barat No.41 Tahun 2002, jumlah KJA yang direkomendasikan dapat beroperasi di Waduk Cirata adalah sebanyak 12.000 petak atau sekitar 1% dari luas keseluruhan perairan waduk. Akan tetapi, berdasarkan sensus pada tahun 2011, jumlah KJA yang beroperasi di Waduk Cirata sudah mencapai 52.997 petak atau sekitar 4% dari luas keseluruhan perairan waduk. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan sementara BPWC, jumlah KJA sudah mencapai sekitar 72.000 petak pada tahun 2013 (Staf Ahli Tata Air dan Lingkungan BPWC, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa KJA yang ada di Waduk Cirata saat ini sudah sangat melebihi daya dukung yang seharusnya. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap teknik ini membuat populasi KJA di Waduk Cirata semakin tidak terkendali dan mempengaruhi masa layanan waduk serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan KJA itu sendiri.

5.3 Pemanfaatan Waduk Cirata Wilayah Kabupaten Cianjur

Waduk Cirata merupakan waduk yang dibangun dengan tujuan multifungsi, yaitu: untuk reservoir (penyedia air), budidaya perikanan KJA, dan utamanya sebagai PLTA. Pemanfaatan Waduk Cirata di seluruh zona cenderung homogen, kecuali untuk fungsi PLTA hanya terkonsentrasi di Zona III dimana terdapat mesin PLTA. Akan tetapi, kegiatan apapun di seluruh zona akan berdampak pada fungsi PLTA karena merupakan satu kesatuan ekosistem. Pemanfaatan Waduk Cirata dengan antara lain: budidaya perikanan KJA, usaha perikanan tangkap, dan PLTA.

30

secara ekonomi dan lingkungan untuk budidaya perikanan KJA. Hal ini disebabkan oleh meledaknya populasi KJA yang kemudian mempengaruhi kualitas air di Waduk Cirata. Kualitas air yang masuk ke dalam Waduk Cirata memang sudah tergolong tercemar mengingat Sungai Citarum sebagai sumber air bagi Waduk Cirata juga sudah tercemar. Akan tetapi, KJA sendiri juga memberikan kontribusi dalam penurunan kualitas air di Waduk Cirata dengan sisa pakan ikan, feses ikan, dan sampah rumahtangga yang dihasilkannya.

Pada umumnya, konstruksi satu unit KJA terdiri atas empat petak yang dibangun menggunakan rangka besi dan pelampung drum. Ukuran satu petak KJA adalah 7x7 m dan memiliki luas jaring sekitar 200 m dengan kedalaman 7 m. Sebagian pembudidaya ikan KJA di Waduk Cirata mengganti sejumlah rangka besi dengan bambu dan pelampung drum dengan pelampung busa untuk meminimalkan biaya. Pembudidaya ikan KJA di Waduk Cirata menggunakan tiga jenis pelampung mulai dari yang termahal hingga yang termurah, yaitu: pelampung plastik, drum, dan busa atau styrofoam yang dibentuk balok. Tingkat keawetan pelampung berbanding lurus dengan harga.

Saat ini konstruksi KJA yang umum sudah jarang diterapkan di Waduk Cirata karena faktor lingkungan. Sebagian besar pembudidaya ikan KJA di Cirata menerapkan sistem dolos, yaitu menggabungkan setiap 2 petak ukuran 7x7 m menjadi 1 petak ukuran 14x7 m. Kondisi air yang sudah semakin tercemar membuat ikan kekurangan oksigen jika masih menggunakan konstruksi yang umum sehingga potensi kematian pada ikan meningkat. Pembudidaya ikan KJA menyiasati kondisi tersebut dengan mengubah konstruksi KJA dari konstruksi yang umum menjadi dolos untuk menambah ruang gerak bagi ikan memperoleh oksigen yang cukup.

31 lama daripada ikan mas. Meskipun begitu, pendapatan dari budidaya ikan nila dianggap keuntungan tambahan oleh pembudidaya karena ikan nila tidak membutuhkan tambahan pakan untuk pembesarannya.

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah KJA di Waduk Cirata Tahun 2011

Wilayah Sumber : ASPINDAC dan PT. Cikal (2011)

Berdasarkan Tabel 2, jumlah KJA terbanyak pada tahun 2011 terletak di Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebanyak 21.764 petak. Kemudian Kabupaten Cianjur dengan jumlah 21.151 petak. Saat ini, jumlah KJA di Kabupaten Cianjur diperkirakan sebanyak 21.500 petak (Kepala UPTD Perikanan Cianjur, 2013). Jumlah KJA tidak aktif terbanyak berada di wilayah Kabupeten Cianjur, yaitu sebanyak 2.517 petak dan masih ditinggalkan di tengah waduk (karena masuk dalam hitungan sensus). Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No.14 Tahun 2002, setiap unit KJA wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Perijinan Budidaya Ikan (SPBI), tetapi hanya 2.677 petak saja yang sudah memiliki izin (sebanyak 12,65%), sedangkan 18.474 petak lainnya tidak memiliki izin usaha.

32

Waduk Cirata adalah salah satu sentra perikanan Jawa Barat. Hasil budidaya perikanan air tawar dari Waduk Cirata menyuplai sekitar 30% kebutuhan ikan air tawar Jawa Barat. Oleh karena itu, meskipun kegiatan budidaya perikanan memicu banyak masalah lingkungan yang berdampak pada KJA itu sendiri, budidaya perikanan KJA merupakan hal yang penting bagi wilayah Jawa Barat. Hasil dari budidaya perikanan KJA ini biasanya dijual ke pengumpul atau bandar yang sudah menjadi pelanggan tetap atau dipasarkan secara mandiri oleh pembudidaya ikan ke pasar atau langsung kepada konsumen.

Usaha perikanan tangkap juga berkembang di Waduk Cirata disamping adanya usaha budidaya perikanan. Umumnya, para nelayan perikanan tangkap adalah masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk membuat usaha budidaya perikanan KJA. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem Waduk Cirata, dilakukan restocking ikan: bandeng, mola, graskap, dan nilem (jenis ikan herbivora, pemakan plankton, dan mampu hidup di kedalaman). Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kesuburan perairan sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan perairan waduk. Perairan yang terlalu subur tidak terlalu baik bagi kehidupan akuatik di perairan (BPWC, 2013).

Pemanfaat utama dari Waduk Cirata adalah PT. PJB UP Cirata sebagai pengelola PLTA Cirata. Sebagaimana tujuan utama dari pembangungan Waduk Cirata, maka prioritas dari PT. PJB UP Cirata dan BPWC adalah mempertahankan umur layanan waduk selama mungkin untuk kepentingan PLTA. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut adalah menekan sedimentasi yang terjadi di Waduk Cirata seminimal mungkin sebab proses sedimentasi sangat krusial bagi keberlangsungan PLTA Cirata. Selain itu, korosi juga menjadi masalah bagi operasi PLTA. Adanya cemaran logam berat membuat air waduk semakin korosif terhadap peralatan-peralatan metal PLTA. Akibatnya, intensitas perawatan menjadi meningkat sehingga biaya operasional pun menjadi semakin tinggi.

5.4 Kondisi Air di Waduk Cirata

33 organik (BOD) di semua stratifikasi kedalaman Waduk Cirata menyebabkan Waduk Cirata mengalami keadaan eutrofik, yaitu keadaan perairan yang mengalami kesuburan berlebih. Materi organik tersebut sebagian besar berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan yang masuk ke perairan Waduk Cirata. Pakan yang diberikan sebanyak 60,00% akan dikonsumsi oleh ikan mas, 35,00% dikonsumsi oleh ikan nila, dan sisa 5,00% pakan akan terbuang ke perairan waduk. Probabilitas perlakuan sisa pakan ikan tersebut di perairan: dimakan oleh ikan di luar KJA, terlarut, terdekomposisi, dan tersedimentasi. Jika terlarut, terdekomposisi, dan tersedimentasi, maka hal tersebut meningkatkan kesuburan perairan waduk (eutrofikasi). Eutrofikasi dapat menyebabkan blooming algae, plankton, virus, dan bakteri; penurunan oksigen terlarut; dan penurunan kualitas air (BPWC, 2011).

Sisa pakan yang tidak dimakan ikan dalam KJA dan feses ikan menyebabkan sedimentasi di dasar waduk sehingga mengancam masa layanan waduk menjadi lebih pendek dari rancangan awal pembangunan. Berdasarkan pemantauan BPWC pada tahun 2007, diperoleh bahwa usia layanan waduk diperkirakan telah hilang sebanyak 20 tahun. Pada tahun tersebut pula, diperkirakan volume sedimen yang ada di dasar Waduk Cirata mencapai 143 juta m3 dengan rata-rata laju sedimentasi selama 20 tahun terakhir adalah 3,96 mm/tahun (desain 1,2 mm/tahun) (Gambar 3).

Sumber : BPWC (2011)

34

Pencemaran air di Waduk Cirata menyebabkan kerugian bagi para pemanfaatnya. Pembudidaya ikan KJA mengalami kerugian dengan adanya kematian ikan massal akibat upwelling dan serangan koi herpesvirus (KHV) yang spesifik menyerang ikan mas. Pada umumnya, perairan yang dalam dengan arus yang cenderung tenang memiliki stratifikasi suhu mulai dari lapisan suhu yang rendah hingga lapisan suhu yang tinggi. Jika terjadi penurunan suhu yang mendadak di permukaan air, maka akan terjadi penurunan suhu pula sampai ke kedalaman tertentu. Kondisi seperti itu memicu terjadinya pembalikan massa air, yaitu massa air bagian atas bergerak ke bawah dan massa air bagian bawah bergerak ke atas. Pada kasus Waduk Cirata, segala materi nutrien hasil dekomposisi dari sisa pakan dan kotoran ikan yang berada di dasar waduk, seperti NH3 dan H2S, teraduk dan terbawa arus massa air ke atas sehingga ikan di dalam

KJA menjadi teracuni. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak ikan yang mati secara bersamaan setelah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan arus balik atau umbalan tersebut. Keberadaan angin dapat mempercepat terjadinya arus balik. Upwelling mulai terjadi pada tahun 2002 hingga sekarang dan biasanya terjadi di awal musim penghujan (Bulan November hingga Februari).

Kasus KHV mulai dikenal di Indonesia tahun 2002 pada saat kontes ikan hias di Blitar yang kemudian mulai menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Virus ini menyerang ikan mas dan ikan koi serta sangat mematikan karena menimbulkan potensi kematian hingga 80-95% (Sunarto et al., 2005 dalam Soraya, 2013). KHV sangat menular dan dapat menginfeksi semua stadia dengan masa inkubasi selama 1-7 hari. Infeksi KHV ditimbulkan oleh terjadinya penurunan suhu lingkungan perairan antara 18-24ᵒC. Penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran air menyebabkan daya tahan ikan menjadi menurun sehingga membuat ikan lebih mudah terserang penyakit. Ikan yang terserang virus ini akan mengalami gangguan saraf yang ditandai dengan gerakan ikan yang tidak terkoordinasi dan berenang tidak beraturan. Virus ini merusak insang dan ginjal ikan yang menyebabkan inflamasi pada renal tubuh ginjal dan hiperplasia pada epitel insang (Hutoran et al., 2005 dalam Soraya, 2013).

35 sudah tidak aktif mencapai 4.374 petak yang tersebar di ketiga zona. Di Kabupaten Cianjur sendiri terdapat sekitar 2.517 petak KJA yang tidak aktif (11,90%) dan jumlah tersebut adalah yang paling besar dibandingkan dua zona lainnya. KJA yang sudah tidak terpakai dihimbau untuk ditarik ke darat secara mandiri oleh pembudidaya ikan (KJA adalah tanggung jawab masing-masing pemilik) atau ditarik oleh petugas atas kesediaan pemilik (BPWC, 2011). Akan tetapi, karena biaya penarikan KJA ke daratan cukup mahal yaitu Rp 3.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00/petak, maka pembudidaya ikan yang sudah tidak beroperasi lagi cenderung hanya meninggalkan KJA miliknya di waduk sehingga KJA tidak aktif tersebut menjadi sampah di Waduk Cirata (Staf Ahli Tata Air dan Lingkungan BPWC, 2013).

Kondisi pencemaran air dan sedimentasi di Waduk Cirata diperparah dengan rusaknya daerah DAS Citarum. Banyaknya penebangan pohon di DAS dan daerah sekeliling waduk serta alih fungsi lahan membuat tingkat erosi pada musim penghujan cenderung tinggi sehingga meningkatkan endapan sedimen di waduk. Selain itu, pencemaran dari limbah rumahtangga dan pabrik di sepanjang Sungai Citarum yang menghasilkan limbah logam berat ikut berperan dalam penurunan kualitas air di Waduk Cirata. Cemaran logam berat selain memicu peningkatan jumlah kematian ikan, hal ini juga mengakibatkan peningkatan laju korosi pada peralatan PLTA sehingga meningkatkan biaya operasional dan pengelolaan PLTA.

Meskipun Waduk Cirata masih berstatus baik sekali untuk operasi PLTA, tetapi banyaknya masalah yang timbul akibat penurunan kualitas air menunjukkan bahwa perlu dilakukan usaha-usaha perbaikan kualitas lingkungan. Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: penghijauan di daerah hulu, restocking ikan, pembersihan sampah styrofoam, sosialisasi kepada masyarakat, dan pemanfaatan limbah styrofoam dan drum. Untuk mengatasi korosi pada turbin dan alat-alat PLTA berbahan metal lainnya, dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan metal antikorosi, melakukan aerasi pada daerah intake untuk menciptakan kondisi aerob sehingga agen pemicu korosi (H2S) dapat diturunkan, dan memberikan

36

VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan salah satu aspek kajian yang penting dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik responden dengan kerugian ekonomi yang terjadi. Penelitian ini mengambil responden dari pembudidaya ikan KJA dan nelayan perikanan tangkap. Masing-masing dari populasi tersebut diambil 30 sampel.

Jumlah pembudidaya ikan KJA di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur mencapai 810 orang pada tahun 2011 (ASPINDAC dan PT. Cikal, 2011). Pembudidaya ikan KJA yang menjadi responden memiliki KJA yang lokasinya menyebar di Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Ciranjang. Sementara itu, jumlah nelayan perikanan tangkap di Waduk Cirata mencapai 500 orang (Kepala UPTD Cianjur, 2013). Namun, yang tercatat aktif hanya 169 orang dan tergabung di dalam beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) (Koordinator Nelayan Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur, 2013).

6.1.1 Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung

Jumlah pembudidaya ikan KJA di Waduk Cirata wilayah Kabupaten Cianjur merupakan terbesar kedua setelah Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan karakteristik responden disajikan dalam dua bagian, yaitu karakteristik demografi dan karakteristik usaha budidaya perikanan responden pembudidaya ikan KJA.

6.1.1.1Karakteristik Demografi Responden Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung

37 Sebagian besar responden laki-laki sebab laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga bekerja menjadi pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Budidaya perikanan KJA membutuhkan modal yang cukup besar dan memiliki resiko ekonomi yang cukup tinggi. Terkadang, pembudidaya ikan juga tinggal bersama keluarganya di rumah tunggu KJA (bagian dari bangunan unit KJA yang berbentuk rumah kecil di atas unit KJA) sehingga terbentuklah rumahtangga perikanan di Waduk Cirata. Dalam sebuah rumahtangga perikanan (yang memiliki rumah tunggu), seluruh aktivitas rumahtangga dilakukan di rumah tunggu tersebut. Widiastuti (2013) menyatakan bahwa rumahtangga perikanan dengan konsep rumah tunggu di Waduk Cirata menjadi salah satu sumber pencemaran internal bagi Waduk Cirata disamping sisa pakan dan feses ikan. Tabel 3 Karakteristik Demografi Responden Pembudidaya Ikan KJA