PEMANFAATAN PUPUK KANDANG AYAM

DAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA UNTUK

MEMPERBAIKI PERTUMBUHAN BIBIT JERUK SIAM

DIAN PRATIWI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Dengan menyebut nama Alllah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Karena-Mu ya Allah, ku persembahkan hadiah kecil ini untuk kedua orang tuaku yang selalu tulus menyayangi.

“Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah,

dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.

Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemanfaatan Pupuk Kandang Ayam dan Fungi Mikoriza Arbuskula untuk Memperbaiki Pertumbuhan Bibit Jeruk Siam adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

Dian Pratiwi

ABSTRAK

DIAN PRATIWI. Pemanfaatan Pupuk Kandang Ayam dan Fungi Mikoriza Arbuskula untuk Memperbaiki Pertumbuhan Bibit Jeruk Siam. Dibimbing oleh SLAMET SUSANTO.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh pupuk kandang ayam, fungi mikoriza arbuskula (FMA), serta interaksi keduanya terhadap pertumbuhan bibit jeruk siam. Penelitian dilaksanakan di Desa Kacinambun, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada bulan Maret-Juli 2012. Percobaan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dua faktor. Faktor pertama adalah pupuk kandang ayam dengan dosis 0 g bibit-1, 250 g bibit-1, dan 500 g bibit-1. Faktor kedua adalah FMA dengan dosis 0 g bibit-1, 5 g bibit-1, 10 g bibit-1, dan 15 g bibit-1. Hasil penelitian menunjukkan pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g bibit-1 menghasilkan jumlah cabang, jumlah daun, bobot kering tajuk, dan kadar P daun lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Pemberian FMA meningkatkan persentase infeksi akar dan kadar P daun dibandingkan tanpa pemberian FMA. Interaksi pupuk kandang ayam 250 g bibit-1 dan FMA 15 g bibit-1 memberikan pengaruh terbaik terhadap kadar P daun.

Kata kunci: bobot kering tajuk, cabang, daun, infeksi akar, kadar P daun

ABSTRACT

DIAN PRATIWI. Utilization of Manure and Vasicular Arbuscular Michorizae for Better Growth of Siam Citrus Seedling. Supervised by SLAMET SUSANTO.

The experiment was conducted to study the effects of manure, vasicular arbuscular michorizae (VAM) and their interaction on the growth of siam citrus seedling. The experiment was conducted at Kacinambun village, Karo, North Sumatera in Maret-Juli 2012. Experiment using Randomized Completely Block Design two factors. First factor was manure: 0 g, 250 g, and 500 g manure plant-1 and the second factor was VAM: 0 g, 5 g, 10 g, and 15 g VAM plant-1. The results showed that the manure at 500 g plant-1 showed better for number of branch, number of leaf, shoot dry weight, and leaf P concentration. VAM increase the percentage of root colonizations and leaf P concentration. Interaction of 250 g manure plant-1 and 15 g VAM plant-1 showed better result for the leaf P concentration.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

PEMANFAATAN PUPUK KANDANG AYAM

DAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA UNTUK

MEMPERBAIKI PERTUMBUHAN BIBIT JERUK SIAM

DIAN PRATIWI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Pemanfaatan Pupuk Kandang Ayam dan Fungi Mikoriza Arbuskula untuk Memperbaiki Pertumbuhan Bibit Jeruk Siam

Nama : Dian Pratiwi NIM : A24080015

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Slamet Susanto, MSc Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ Pemanfaatan Pupuk Kandang Ayam dan Fungi Mikoriza Arbuskula untuk Memperbaiki Pertumbuhan Bibit Jeruk Siam”. Penelitian ini dilaksanakan terdorong oleh keinginan untuk mengetahui cara pembibitan jeruk yang efektif.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Pembimbing skripsi, Prof Dr Ir Slamet Susanto, MSc atas bimbingan selama proses penyusunan skripsi.

2. Dosen penguji, Dr Ir Ahmad Junaedi dan Dr Ir Ketty Suketi yang telah memberi masukan untuk perbaikan skripsi.

3. Pembimbing akademik, Prof Dr Ir Satriyas Ilyas yang telah memberi arahan dan bimbingan selama masa kuliah penulis.

4. Papa dan Mama tercinta, terimakasih atas dukungan yang begitu besar dan do’a tulus yang kalian berikan. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. 5. Kak Rizky, Mas Asto, adik-adik (Nikky, Tami, Ismi, Muti), dan Aisyi

terimakasih atas semangat dan do’a yang kalian berikan. 6. Mbak Nely, laboran di Laboratorium Biologi Tanah USU.

7. Teman AGH 45 ( Ira, Ayu, Ulan, Eka, dll.), segenap kru Rumah Quran (Ulan, Mba Fithriya, Nia, Dian, Rey, Pito, Nurul), Tika dan Dedek.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 3

BAHAN DAN METODE 6

Bahan 6

Alat 6

Metode Penelitian 6

Metode Pelaksanaan 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Hasil 8

Pembahasan 13

KESIMPULAN DAN SARAN 15

Kesimpulan 15

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 16

LAMPIRAN 19

DAFTAR TABEL

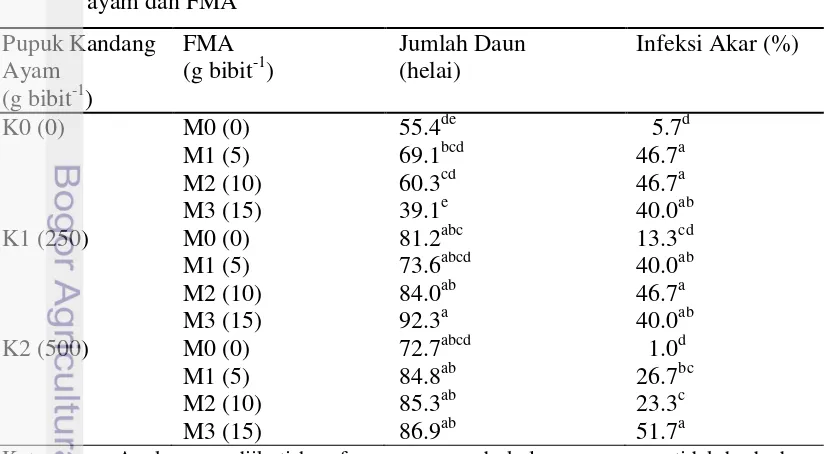

1 Jumlah cabang dan jumlah daun pada berbagai dosis pupuk kandang ayam dan FMA

9 2 Bobot kering tajuk dan infeksi akar pada berbagai dosis pupuk kandang

ayam dan FMA

10 3 Jumlah daun pada 2 BST dan infeksi akar pada interaksi pupuk kandang

ayam dan FMA

10

DAFTAR GAMBAR

1 Struktur FMA 11

2 Hifa eksternal, arbuskula, vesikel 11

3 Kadar P daun pada berbagai dosis pupuk kandang ayam dan FMA 12 4 Respon kadar P daun terhadap perlakuan pupuk kandang ayam dan

FMA

12

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis tanah Desa Kacinambun Kabupaten Karo Sumatera Utara 19

2 Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah 19

3 Sidik ragam parameter pertumbuhan 20

4 Rekapitulasi hasil sidik ragam pertumbuhan bibit pada perlakuan pupuk kandang ayam dan FMA

22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jeruk (Citrus sp.) merupakan salah satu komoditas unggul buah-buahan di Indonesia. Jeruk memiliki berbagai manfaat, baik sebagai makanan buah segar maupun produk olahan. Kandungan vitamin C jeruk cukup tinggi, yaitu dalam 100 g buah jeruk siam terkandung vitamin C sebesar 18.9 mg (Helmiyesi et al.

2008). Beberapa jenis jeruk seperti jeruk nipis dimanfaatkan sebagai obat tradisional penurun panas. Selain itu, pada beberapa negara telah diproduksi minyak dari kulit dan biji jeruk, gula tetes, alkohol dan pektin dari buah jeruk yang terbuang. Minyak kulit jeruk dipakai untuk membuat minyak wangi dan sabun wangi. Minyak atsiri dari kulit buah jeruk juga bermanfaat sebagai anti bakteri (Normasani 2007).

Penyebaran beberapa spesies jeruk khususnya di Indonesia sangat cepat dan luas. Hal ini disebabkan oleh prospek agribisnis jeruk yang cukup baik. Rata-rata konsumsi jeruk di Indonesia per kapita dari tahun 1995 hingga tahun 2004 meningkat 7.2% per tahun (Hutabarat dan Setyanto 2007). Produksi jeruk dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan konsumen, terbukti dengan kenaikan impor buah jeruk sebesar 15.1% setiap tahunnya (Hutabarat et al. 2007). Pada tahun 2007 total produksi jeruk mencapai 2 625 884 ton. Dibandingkan tahun 2006 produksi jeruk tahun 2007 meningkat sebesar 2.4%. Akan tetapi, pada tahun 2007 hingga tahun 2011 produksi jeruk terus menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 8.7% setiap tahunnya (BPS 2012).

Pemupukan merupakan tindakan budidaya yang penting pada tanaman jeruk. Pemupukan tanaman jeruk di Kabupaten Karo yang merupakan sentra produksi jeruk siam di Indonesia menghabiskan biaya yang cukup tinggi yaitu sekitar 25-30% dari total biaya produksi (Purnomo et al. 2007). Tingginya biaya pemupukan menyebabkan pentingnya perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pemupukan serta pemilihan pupuk dengan harga terjangkau, namun tetap efektif dan efisisen. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemupukan, di antaranya kondisi tanah dan iklim, jenis dan umur tanaman, produktivitas tanaman, jenis dan macam hara yang dikandung dalam pupuk, dan sifat pupuk itu sendiri (Purnomo et al. 2007).

Berdasarkan data IFA setiap panen 100 kg jeruk manis terangkut unsur hara dari kebun sebanyak 1 773 g N, 506 g P2O5, dan 2 465 g K2O (Santoso 2005). Terangkutnya unsur hara tersebut mengakibatkan produktivitas lahan menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan unsur hara ke dalam tanah untuk menggantikan unsur hara yang terangkut akibat panen. Hartatik dan Setyorini (2009) menjelaskan bahwa penggunaan pupuk organik berupa pupuk kandang ayam ternyata mampu meningkatkan jumlah hara, memperbaiki sifat fisik, dan biologi tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan pupuk kandang ayam untuk meningkatkan produktivitas lahan perlu digalakkan kembali.

2

mikoriza arbuskula (FMA) merupakan cendawan mikoriza termasuk dalam kelompok endomikoriza yang bersimbiosis pada akar tanaman. Hasil penelitian Sinaga (2007) membuktikan akar tanaman jeruk yang diinokulasi mikoriza mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menyerap unsur hara P dibandingkan dengan akar tanaman yang tidak diinokulasi mikoriza.

Pembibitan merupakan bagian yang sangat penting pada budidaya jeruk. Pertumbuhan bibit yang baik akan berimplikasi baik pada pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman di lahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas buah jeruk yaitu melalui penggunaan bibit berkualitas baik.

Pupuk kandang ayam dan FMA merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertanian organik yang ramah lingkungan maupun dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah pemupukan, seperti harga pupuk yang mahal, efisiensi rendah, dan pencemaran lingkungan. Petani jeruk di Kabupaten Karo mengaku belum ada rekomendasi pemupukan untuk bibit jeruk, termasuk dalam penggunaan pupuk kandang ayam dan FMA. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dosis pupuk kandang ayam dan FMA yang akan mengakibatkan pertumbuhan bibit terbaik sekaligus menunjang pertanian organik yang ramah lingkungan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh pupuk kandang ayam dan FMA terhadap pertumbuhan bibit jeruk siam di Kabupaten Karo Sumatera Utara.

2. Menguji pengaruh interaksi antara pupuk kandang ayam dan FMA terhadap pertumbuhan bibit jeruk siam

3. Mencari dosis pupuk kandang ayam dan FMA yang sesuai untuk pertumbuhan bibit jeruk siam.

Hipotesis

1. Terdapat dosis pupuk kandang ayam tertentu yang mengakibatkan pertumbuhan bibit paling baik.

2. Terdapat dosis FMA tertentu yang mengakibatkan pertumbuhan bibit paling baik.

3

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi Botani Jeruk

Jeruk termasuk dalam genus Citrus yang merupakan satu dari 33 genus dalam subfamily Aurantioideae atau Citroideae pada family Rutaceae. Belum ada metode yang pasti dalam menentukan taksonomi dari genus Citrus. Terdapat dua sistem utama yang paling sering digunakan untuk menentukan taksonomi Citrus, yaitu Swingle dan Tanaka. Sistem Swingle mengakui 16 spesies jeruk pada dua subgenus Citrus dan Papeda, sedangkan sitem Tanaka mengakui jumlah spesies dalam genus Citrus mencapai 162 spesies, namun hanya ada 13 spesies yang utama. Akan tetapi, dari kedua sistem tersebut hanya terdapat beberapa spesies yang valid, yaitu citron (Citrus medica), mandarin (C. reticulata), pamelo (C. maxima), jeruk manis (C. sinensis), jeruk asam (C. aurantium), grapefruit (C. paradisi), lemon (C. reticulata), lime (C. aurantifolia) (Krueger dan Navarro 2007).

Jeruk diketahui berasal dari wilayah tropis dan subtropis, seperti Asia bagian tenggara, wilayah timur laut India, China Selatan, Semenanjung Indo-China, dan Kepulauan Malaya. Jeruk manis (C. sinensis) ditemukan di wilayah China bagian Selatan, Asia Tenggara, dan India (Nicolosi 2007).

Kriteria Bibit Jeruk yang Baik

Keberhasilan agribisnis jeruk diawali di pembibitan. Menanam bibit jeruk yang bermutu akan menghasilkan pohon-pohon jeruk yang tegar dan seragam, pemeliharaan jeruk menjadi lebih efisien, produktivitas dan mutu buah terjamin dan masa berproduksi akan lebih lama (Mulyanto dan Setiono 2008). Syarat bibit jeruk yang baik, yaitu tidak mengandung penyakit atau bebas CVPD, pertumbuhan visualnya baik dan subur serta sehat, berasal dari batang atas yang mempunyai produksi tinggi dan batang bawah dengan perakaran luas dan kuat (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1998). Benih jeruk bermutu merupakan bibit yang bebas dari 7 macam patogen sistemik seperti CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration), CTV (Citrus Tristeza Virus), CVEV (Citrus Vein Enation Virus) yang tular vektor dan yang non tular vektor CEV (Citrus Exocortis Viroid) ,CPsV (Citrus Psorosis Virus), CcaV dan CTLV (Mulyanto dan Setiono 2008).

Bibit jeruk dikatakan siap salur apabila bibit yang diproduksi di polibag telah memiliki tinggi minimal 50 cm dari pangkal tanah dan batangnya telah berdiameter bulat. Bibit yang diproduksi di bedengan sebaiknya dipindahkan ke dalam polibag dua minggu sebelum tanam (Supriyanto 2006).

Pupuk Organik

4

kualitas bahan organik yang berkaitan dengan kandungan bahan organik adalah nisbah C/N. Proses dekomposisi yang baik akan menghasilkan bahan organik yang stabil dengan C/N sebesar 10/1 (Blake 1994). Nisbah C/N yang tinggi menunjukkan mikroorganisme akan aktif memanfaatkan nitrogen tersedia tanah untuk membentuk protein sehingga terjadi imobilisasi N (Parker 2004).

Bahan organik memiliki peranan cukup besar terhadap perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah (Hartatik dan Setyorini 2009). Bahan organik mampu memperbaiki aerasi tanah, penetrasi akar, penyerapan air, dan mengurangi pengerasan permukaan tanah. Penambahan bahan organik pada tanah berpasir dapat memperbaiki retensi hara dan air Pemberian pupuk organik akan membantu meningkatkan kesuburan tanah melalui pelepasan nitrogen dan unsur hara lain secara perlahan-lahan melalui proses mineralisasi (Parker 2004). Bahan organik sebagai sumber energi bagi mikroorganisme dapat memacu pengeluaran enzim oleh mikroorganisme yang dapat menambah jumlah hara tersedia dalam tanah. Penambahan bahan organik secara tunggal meningkatkan tersedia, serta P-organik dan P-anP-organik tanah (Djuniwati et al. 2007).

Pupuk Kandang Ayam

Pupuk kandang terbuat dari kotoran hewan dan urin yang dibiarkan membusuk dengan bantuan mikroorganisme tanah yang mampu membusukkan sampah organik kompleks menjadi bahan-bahan yang mudah diasimilasi oleh tanaman. Kandungan pupuk kandang tergantung dari asal bahan yang digunakan dan sejauh mana telah terjadi dekomposisi oleh mikroorganisme tanah (Rao 1994). Kandungan hara dalam pupuk kandang sangat menentukan kualitas pupuk kandang. Kandungan hara dalam pupuk kandang tidak hanya tergantung dari jenis ternak, tetapi juga tergantung dari jenis makanan dan minuman yang diberikan, umur dan bentuk fisik ternak. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran ayam memiliki kandungan hara yang lebih tinggi dibandingkan jenis ternak lainnya (Hartatik dan Widowati, 2000). Pupuk kandang ayam mengandung 2.2% N total, 22.4% C-organik, 2.9% P2O5, dan 2.1% K2O (Hartatik dan Setiyorini 2009). Selama proses dekomposisi C/N rasio pupuk kandang menurun dari 20-30/1 menjadi <20/1 (Adingingsih 2005). Pupuk kandang akan terdekomposisi menjadi humus yang stabil sehingga memperkaya bahan organik tanah dalam waktu yang lama (Blake 1994).

Pupuk Hayati

Pupuk hayati merupakan mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah sebagai inokulan untuk membantu tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara tertentu bagi tanaman. Aktivitas mikroorganisme dalam pupuk hayati berkaitan dengan penyediaan unsur hara N dan P yang paling banyak dibutuhkan tanaman. Mikroorganisme yang digunakan untuk pupuk hayati terbagi menjadi dua kelompok, yang bersifat simbiotik dan nonsimbiotik. Kelompok mikroorganisme tersebut adalah mikroorganisme penambat nitrogen simbiotik, antara lain: Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium,

Mesorhizobium (bersimbiosis dengan legume), Anabaena azzolae (bersimbiosis

5 penambat nitrogen nonsimbiotik yang hidup bebas (asosiatif), yaitu: Azotobacter,

Azospirillum, Ciostridium, Klebsiella, alga hijau-biru. Kelompok mikroorganisme

lainnya adalah mikroorganisme pelarut fosfat yang terdiri atas: bakteri (Bacillus

dan Pseudomonas), jamur (Aspergillus dan Penicillium), dan Aktinomiset

(Streptomyces). Kelompok mikroorganisme berikutnya adalah jamur mikoriza

yang hidup bersimbiosis dengan berbagai tanaman, terdiri atas ektomikoriza dan endomikoriza (mikoriza arbuskular: Glomus, Acaulospora, Gigaspora,

Scierocystis, Entrophospora, dan Scutellospora) (Simanungkalit 2001).

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)

Mikoriza merupakan istilah yang digunakan untuk jamur yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman (Sastrahidayat 2011). Mikoriza dapat dikategorikan dalam tiga tipe utama, yaitu endomikoriza, ektomikoriza, dan ektendomikoriza. Hampir seluruh tanaman membentuk asosiasi tersebut, berbeda dengan Rhizobium yang hanya bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan (Sastrahidayat 2011).

Pada ektomikoriza, seluruh jamur menyelubungi masing-masing cabang akar dalam selubung atau mantel hifa. Hifa-hifa tersebut hanya menembus antar sel korteks akar (interseluler). Pada endomikoriza jamurnya tidak membentuk suatu selubung luar tetapi hidup di dalam sel-sel akar (intraseluler) dan membentuk hubungan langsung dengan antarsel akar dan tanah sekitarnya (Sykorova et al. 2003).

Endomikoriza merupakan tipe mikoriza yang paling umum digunakan. Perkembangan infeksi mikoriza dimulai dengan pembentukan appresorium oleh hifa eksternal pada permukaan akar yang dihasilkan oleh spora atau akar yang terinfeksi di dalam tanah. Hifa jamur mikoriza mempenetrasi di dalam atau di antara sel epidermal kemudian menyebar inter dan intraseluler di dalam korteks akar.

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) termasuk dalam kelompok endomikoriza yang berada dalam perakaran sebagian besar angiospermae. Terdapat dua struktur khusus yang dibentuk oleh FMA, yaitu arbuskula dan vesikel. Arbuskula terbentuk secara intraseluler dan merupakan tempat pertukaran hara antara inang dan jamur. Vesikel berfungsi sebagai organ penyimpanan dan merupakan pembengkakan hifa yang terdapat di dalam dan di antara sel-sel korteks (Sastrahidayat 2011). Hifa yang bercabang dapat meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan unsur hara. Pertumbuhan hifa jauh dari zona permukaan akar memperluas jangkauan wilayah dimana unsur hara dan air dapat diserap (Peterson

et al. 2004).

6

dengan tanaman yang tidak bermikoriza ditandai dengan peningkatan aktivitas fosfatase alkalin. Inokulasi spora FMA yang diinokulasi dari tanah hutan tanaman jati meningkatkan pertumbuhan bibit jati, pertumbuhan hifa, infeksi akar, dan aktivitas fosfatase alkalin (Corryanti et al. 2011).

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan tanam yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit jeruk hasil okulasi varietas batang bawah Japansche Citroen (JC) atau biasa disebut dengan jeruk asam dan jeruk siam yang telah berumur 3 bulan, media tanam yang digunakan berupa tanah top soil yang dimasukkan ke dalam polibag ukuran 20 cm x 30 cm, inokulum fungi mikoriza arbuskula (FMA) berbentuk granul, dan pupuk kandang ayam. Bahan yang digunakan untuk pengamatan di laboratorium, yaitu amplop; KOH 10%; HCl 2%; larutan staining merupakan campuran aquades, trifan blue, dan laktogliserol dengan perbandingan 2: 2: 1.

Alat

Alat yang digunakan antara lain alat budidaya, timbangan, meteran, alat tulis, penggaris, pisau, gunting, saringan, cawan petri, gelas tabung, kaca preparat, mikroskop, dan oven.

Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan dua faktor, yaitu pupuk kandang ayam dan inokulum fungi mikoriza arbuskula (FMA).

Faktor pertama adalah pupuk kandang ayam (K) dengan tiga taraf dosis, yaitu:

K0: 0 g bibit-1 K1: 250 g bibit-1 K2: 500 g bibit-1

Faktor kedua adalah dosis FMA (M) terdiri atas 4 taraf dosis, yaitu: M0: 0 g bibit-1

M1: 5 g bibit-1 M2: 10 g bibit-1 M3: 15 g bibit-1

Dengan demikian, diperoleh 12 kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang ayam dan FMA. Setiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali. Tiap unit percobaan terdiri atas 4 bibit sehingga seluruhnya ada 144 bibit jeruk.

7 Keterangan:

Yijk = nilai pengamatan dari perlakuan pupuk kandang ayam ke-i, perlakuan FMA ke-j, dan interaksi FMA dan pupuk kandang ayam

µ = nilai tengah umum

αi = pengaruh dosis pupuk kandang ayam ke i

βj = pengaruh dosis FMA ke j

(αβ)ij = interaksi faktor pupuk kandang ayam dengan faktor FMA

εijk = pengaruh galat percobaan

Jika pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati menunjukkan pengaruh yang nyata dapat dilanjutkan dengan uji DMRT pada taraf 5%.

Metode Pelaksanaan

Analisis Tanah

Sampe tanah diambil dengan metode komposit, yaitu dengan mengambil sampel tanah dari lima plot kemudian digabungkan menjadi satu. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Central Universitas Sumatera Utara.

Penyiapan Media Tanam

Polibag dengan ukuran 20 cm x 30 cm diisi dengan tanah kemudian tanah dicampur dengan pupuk kandang dengan dosis sesuai perlakuan, yaitu 0 g bibit-1, 250 g bibit-1, dan 500 g bibit-1. FMA dengan dosis 0 g bibit-1, g bibit-1, 10 g bibit-1, dan g bibit-1 diletakkan di dekat daerah perakaran.

Penanaman

Bibit jeruk hasil okulasi yang telah berumur 3 bulan dicabut dengan hati-hati agar perakarannya tidak rusak. Bibit jeruk kemudian ditanam pada media tanam yang telah diberi pupuk kandang dan FMA sesuai dengan dosis perlakuan. Penanaman bibit dilakukan tepat pada lubang tanam yang berisi FMA.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan, yaitu penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanaman. Pengendalian hama penyakit dilakukan secara mekanis dengan cara memetik bagian tanaman yang terserang serta pengendalian kimiawi melalui penyemprotan insektisida BM Imida 200 SL pada bagian bibit yang terserang. Insektisida disemprotkan dengan konsentrasi rendah yaitu 0.5 ml L-1. Pengendalian gulma di dalam polibag dilakukan dengan cara mencabut gulma.

Pengamatan Tinggi Bibit (cm)

Tinggi bibit jeruk diukur mulai dari mata okulasi sampai ujung daun tertinggi. Pengukuran dilakukan hingga 4 BST.

Jumlah Cabang

8

Jumlah Daun (helai)

Jumlah daun bibit jeruk yang dihitung adalah daun yang sudah berkembang sempurna. Perhitungan jumlah daun dilakukan pada umur 1, 2, 3, dan 4 BST.

Bobot Kering Tajuk (g)

Nilai bobot kering tajuk diperoleh dengan mengeringkan tajuk bibit jeruk di dalam oven pada suhu 60 0C sampai benar-benar kering kemudian tajuk ditimbang. Penimbangan dilakukan pada akhir pengamatan, yaitu pada saat umur bibit 4 BST. Tajuk yang diamati bobot keringnya diambil dari tanaman contoh, yaitu dua tanaman per perlakuan untuk setiap ulangan. Jadi, bibit jeruk yang dijadikan sebagai contoh berjumlah 72 bibit.

Kandungan Hara P Daun (%)

Pengamatan terhadap kandungan hara P daun dilakukan melalui analisis hara dalam daun. Analisis kandungan hara daun dilakukan di Laboratorium Central Universitas Sumatera Utara dengan metode destruksi kering. Daun yang dianalisis sama dengan daun pada tajuk untuk pengamatan bobot kering. Jadi, daun yang dianalisis merupakan daun yang telah dikeringkan sebelumnya. Analisis hara P daun dilakukan pada daun yang telah berumur 4 BST.

Persentase Infeksi Akar (%)

Pengamatan infeksi FMA pada akar diamati di laboratorium dengan metode

clearing and staining. Akar yang diamati diambil secara acak dari bagian akar yang terletak di bagian ujung yang mempunyai diameter kecil atau kurang dari 2 mm. Akar yang diamati diambil dari tanaman contoh, yaitu dua tanaman per perlakuan pada setiap ulangan. Akar tersebut kemudian dijernihkan dalam larutan KOH 10% selama 24 jam kemudian dilakukan pencucian akar. Akarkemudian direndam dengan larutan HCl 2% lalu dicuci kembali selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan larutan staining. Derajat infeksi ditentukan menurut prosedur visual. Derajat infeksi akar diamati pada akhir pengamatan dan ditentukan dengan rumus:

Derajat Infeksi Akar (%) = Jumlah akar terinfeksi x 100% Total akar yang diamati

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Umum

9

Tinggi Tunas

Perlakuan pupuk kandang ayam dan FMA masing-masing secara tunggal tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada 1 BST hingga 4 BST. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat interaksi antara pupuk kandang ayam dan FMA yang berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas (data tidak ditampilkan).

Tabel 1. Jumlah cabang dan jumlah daun pada berbagai dosis pupuk kandang ayam dan FMA

Perla-kuan

Jumlah cabang Jumlah daun

1* 2 3 4 0 1 2 3 4

Keterangan: *) Data ditransformasi

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada α = 5%

Jumlah Cabang

Pemberian pupuk kandang ayam berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah cabang pada 1 hingga 4 BST, sedangkan pemberian FMA tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang. Perlakuan pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g

10

Bobot Kering Tajuk

Hasil penelitian menunjukkan pupuk kandang ayam secara tunggal berpengaruh sangat nyata terhadap bobot kering tajuk. Perlakuan pupuk kandang ayam 500 g bibit-1 menghasilkan bobot kering tajuk tertinggi yaitu sebesar 15.3 g, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk kandang ayam dengan dosis 250 g bibit-1. Bobot kering tajuk yang diberi pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g bibit-1 meningkat hingga 50.7% dibandingkan perlakuan lainnya. Aplikasi FMA secara tunggal tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering tajuk. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat interaksi antara pupuk kandang ayam dan FMA yang berpengaruh nyata terhadap bobot kering tajuk (Tabel 2).

Tabel 2. Bobot kering tajuk dan infeksi akar pada berbagai dosis pupuk kandang ayam dan FMA

11

C Persentase Infeksi Akar

Pupuk kandang ayam dengan dosis 250 g bibit-1 meningkatkan persentase infeksi akar hingga 36.4% dibandingkan perlakuan lainnya. Pemberian FMA secara tunggal berpengaruh sangat nyata terhadap persentase infeksi akar. Persentase infeksi akar tertinggi terdapat pada bibit yang diberi perlakuan FMA 15 g bibit-1, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan FMA 5 g bibit-1 dan 10 g bibit-1. Pemberian FMA meningkatkan infeksi akar hingga 6.6 kali dibandingkan perlakuan lainnya (Tabel 2). Terdapat interaksi antara pupuk kandang ayam dan FMA yang berpengaruh nyata terhadap persentase infeksi akar. Pemberian 500 g bibit-1 pupuk kandang ayam dan 15 g bibit-1 FMA meningkatkan persentase infeksi akar hingga 51.7 kali dibandingkan perlakuan lainnya (Tabel 3).

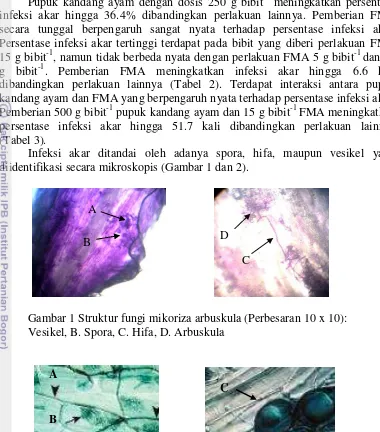

Infeksi akar ditandai oleh adanya spora, hifa, maupun vesikel yang diidentifikasi secara mikroskopis (Gambar 1 dan 2).

Gambar 1 Struktur fungi mikoriza arbuskula (Perbesaran 10 x 10): Vesikel, B. Spora, C. Hifa, D. Arbuskula

Sumber: (Peterson et al. 2004)

Gambar 2 A) Hifa eksternal, B) Arbuskula (kiri), C) Vesikel (kanan)

Kadar P Daun

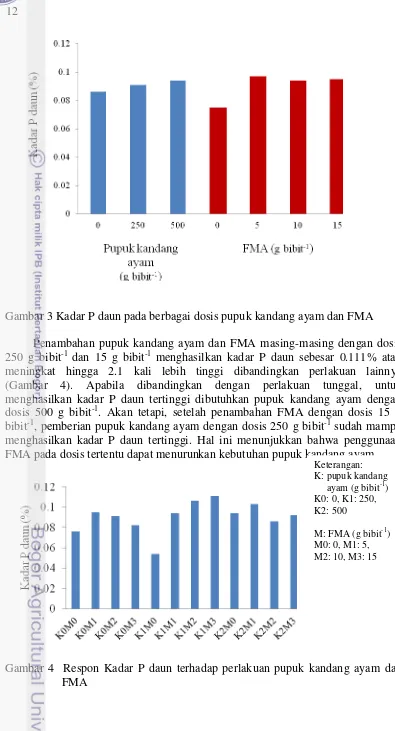

Pupuk kandang ayam sebagai faktor tunggal meningkatkan kadar P daun. Perlakuan pupuk kandang ayam yang menghasilkan kadar P daun tertinggi adalah perlakuan 500 g bibit-1 yaitu sebesar 0.094%. Sebagai faktor tunggal, pemberian FMA dapat meningkatkan kadar hara P daun. Penambahan FMA dengan dosis 5 g bibit-1 menghasilkan kadar P daun tertinggi, yaitu 0.097%. Penambahan pupuk kandang ayam meningkatkan kadar hara P daun hingga 9.3%, sedangkan penambahan FMA meningkatkan kadar hara P daun hingga 29.3% (Gambar 3).

A B

C D

12

Gambar 3 Kadar P daun pada berbagai dosis pupuk kandang ayam dan FMA Penambahan pupuk kandang ayam dan FMA masing-masing dengan dosis 250 g bibit-1 dan 15 g bibit-1 menghasilkan kadar P daun sebesar 0.111% atau meningkat hingga 2.1 kali lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya (Gambar 4). Apabila dibandingkan dengan perlakuan tunggal, untuk menghasilkan kadar P daun tertinggi dibutuhkan pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g bibit-1. Akan tetapi, setelah penambahan FMA dengan dosis 15 g bibit-1, pemberian pupuk kandang ayam dengan dosis 250 g bibit-1 sudah mampu menghasilkan kadar P daun tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan FMA pada dosis tertentu dapat menurunkan kebutuhan pupuk kandang ayam.

Gambar 4 Respon Kadar P daun terhadap perlakuan pupuk kandang ayam dan FMA

Keterangan: K: pupuk kandang ayam (g bibit-1) K0: 0, K1: 250, K2: 500

13

Pembahasan

Kondisi Umum

Tingkat kemasaman tanah di lokasi penelitian adalah 5.5, tergolong masam. Menurut Setiawan dan Trisnawati (2005), pH tanah sebesar 5.5 masih sesuai untuk pertumbuhan tanaman jeruk. Tingkat kemasaman tanah untuk pertumbuhan jeruk berkisar antara 5 sampai dengan 7 dan pH optimum berkisar 6.

Pertumbuhan Bibit

Pemberian pupuk kandang ayam mengakibatkan pertumbuhan bibit yang lebih baik dibandingkan tanpa pemberian pupuk kandang ayam untuk semua parameter pertumbuhan. Pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g bibit-1 menghasilkan jumlah cabang sekunder, jumlah daun, bobot kering tajuk, dan kadar P daun lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Penambahan pupuk kandang ayam dapat meningkatkan kelarutan hara pada tanah. Gardner et al.

(2008) menjelaskan bahwa peningkatan kelarutan hara pada tanah akan meningkatkan difusi unsur hara ke akar yang akan berpengaruh terhadap fotosintesis.

Bobot kering tajuk tertinggi terdapat pada bibit yang diberi pupuk kandang ayam 500 g bibit-1. Gardner et al. (2008) menjelaskan, bobot kering total tanaman budidaya di lapangan merupakan akibat dari penimbunan hasil bersih asimilasi CO2 sepanjang masa pertumbuhan yang didukung oleh pasokan hara dari akar. Maryanto dan Ismangil (2010) menyatakan bahwa sumbangan P dari pupuk ke dalam tanah diserap akar selanjutnya digunakan untuk penyusunan organ tanaman. Blake (1994) menyatakan bahwa pupuk kandang terdekomposisi menjadi humus yang stabil sehingga memperkaya bahan organik tanah dalam waktu yang lama. Heddy (2010) menambahkan bahwa tanah yang kaya bahan organik memiliki aerasi yang lebih baik dan tidak mudah mengalami pemadatan daripada tanah berbahan organik rendah. Tanah yang kaya bahan organik relatif lebih sedikit hara yang terfiksasi mineral tanah sehingga hara yang tersedia bagi tanaman lebih tinggi. Respon positif bibit terhadap pemberian pupuk kandang ayam juga disebabkan oleh kemampuan bahan organik dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Waluyo (2009) menjelaskan, bakteri dan biota tanah lainnya mampu meningkatkan jumlah dan intensitas kegiatan biologi di sekitar perakaran, unsur hara menjadi lebih tersedia dan selanjutnya pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik.

Kadar P daun tertinggi terdapat pada bibit jeruk yang diberi perlakuan pupuk kandang ayam 500 g bibit-1. Kadar hara daun mencerminkan jumlah hara yang diserap tanaman dari dalam tanah dari awal pertumbuhan tanaman hingga saat pengambilan contoh. Setiyorini et al. (2003) menyatakan bahwa kandungan hara daun juga menggambarkan ketersediaan hara dalam tanah. Djuniwati et al.

14

merupakan pengkelat unsur hara P sehingga P menjadi lebih tersedia bagi tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kadar P daun selalu diikuti dengan peningkatan bobot kering tajuk. Hal ini diduga disebabkan oleh pengaruh ketersediaan unsur hara termasuk hara P terhadap laju fotosintesis. Gardner et al. (2008) menjelaskan, fosfor merupakan komponen struktural dari sejumlah senyawa penting, yaitu ATP, ADP, NAD, NADPH, serta RNA dan DNA. ATP dan NADPH merupakan senyawa kimia pertama yang terbentuk dalam proses fotosintesis. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya mengkarboksilasi CO2 menjadi bahan organik yang stabil.

Kadar P daun yang diberi perlakuan FMA 5 g bibit-1 lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Semakin banyak spora kemungkinan terjadi persaingan antara FMA dengan tanaman inang pada awal infeksi juga semakin besar. Ulfa dan Muslimin (2011) menyatakan bahwa FMA memerlukan karbohidrat yang cukup dalam akar untuk mendukung pertumbuhannya, sebelum membantu penyediaan hara bagi tanaman. Sastrahidayat (2011) menjelaskan bahwa FMA bermanfaat bagi pertumbuhan dan produksi tanaman karena mampu meningkatkan kemampuan tanaman menyerap nutrisi dan air yang ada dalam tanah. Mekanisme peningkatan absorbsi unsur hara dan air pada tanaman yang bersimbiosis dengan mikoriza adalah melalui pertambahan luas permukaan absorbsi dan meningkatnya volume daerah penyerapan oleh hifa di luar permukaan akar serta kemampuan hifa yang lebih tinggi dalam mengabsorbsi unsur hara dibanding rambut akar. Peterson et al. (2004) menambahkan, pertumbuhan hifa jauh dari zona permukaan akar memperluas jangkauan wilayah dimana unsur hara dan air dapat diserap

Persentase infeksi akar menunjukkan kolonisasi FMA pada akar. Sastrahidayat (2011) menjelaskan bahwa infeksi akar yang terdapat pada akar yang tidak dikolonisasi FMA kemungkinan disebabkan oleh propagul yang ada di dalam tanah, biasanya berupa spora istirahat. Pidjath et al. (2011) menambahkan, infeksi akar pada bibit yang tidak diberi FMA menunjukkan media tanam masih mengandung FMA alam yang tidak mati oleh sterilisasi tanah.

Peningkatan persentase infeksi akar tidak selalu diikuti oleh peningkatan kadar hara P daun. Hal ini mengindikasikan bahwa karbon hasil fotosintesis tidak sepenuhnya dapat digunakan oleh tanaman untuk membangun biomassanya. Bertham (2011) menjelaskan bahwa FMA membutuhkan karbohidrat untuk mendukung pertumbuhannya pada tahap awal infeksi. Gardner et al. (2008) menyatakan bahwa daun dan jaringan muda merupakan sumber asal hasil asimilasi. Sebagian hasil asimilasi tertinggal dalam jaringan untuk pemeliharaan sel, sisanya ditranslokasikan ke daerah pemanfaatan vegetatif yang berfungsi untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan cadangan makanan. Hal ini membuktikan keberadaan FMA pada awal infeksi merupakan sink yang kompetitif dalam pemanfaatan asimilat.

15 Diduga faktor yang menentukan efektivitas inokulasi FMA pada percobaan ini adalah kemampuan adaptasi inokulan. FMA yang digunakan pada percobaan diisolasi pada tanah di daerah Bogor. Pidjath et al. (2011) menjelaskan, sebagian FMA lebih mampu beradaptasi pada kondisi tanah tempat FMA diisolasi.

Penambahan pupuk kandang ayam pada media tanah meningkatkan konsentrasi hara pada larutan tanah, termasuk hara P. Beberapa penelitian menunjukkan kecukupan hara P dapat menghambat pengaruh positif FMA. Ulfa dan Muslimin (2011) menyatakan, jumlah P tersedia yang cukup akan menurunkan kerja FMA. Fikrinda et al. (2011) menjelaskan bahwa bahan organik seperti pupuk kandang ayam dapat meningkatkan aktivitas FMA pada tanah-tanah yang memiliki bahan organik rendah. Kebutuhan pupuk kandang ayam dapat dikurangi akibat adanya penambahan FMA pada media tanam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian pupuk kandang ayam mengakibatkan pertumbuhan bibit yang lebih baik dibandingkan tanpa pemberian pupuk kandang ayam untuk semua parameter pertumbuhan. Pupuk kandang ayam dengan dosis 500 g bibit-1 menghasilkan jumlah cabang sekunder, jumlah daun, bobot kering tajuk, dan kadar P daun lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.

Secara umum pemberian FMA tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit, kecuali terhadap infeksi akar. Pemberian FMA mampu meningkatkan persentase infeksi akar dan kadar P daun.

Interaksi pupuk kandang ayam 250 g bibit-1 dan FMA 15 g bibit-1 memberikan pengaruh terbaik terhadap kadar P daun. Penambahan FMA 15 g bibit-1 dapat mengurangi kebutuhan pupuk kandang ayam dari 500 g bibit-1 menjadi 250 g bibit-1.

Saran

16

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih S. 2005. Peranan Bahan/ Pupuk Organik dalam Menunjang Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian. Prosiding Workshop Maporina:

Menghantarkan Indonesia Menjadi Produsen Organik Terkemuka. Jakarta

(ID): Maporina. Hal 37-48.

Badan Pusat Statistik. 2012. Produksi buah-buahan di Indonesia. [diunduh 2013 Jan 4]. Tersedia pada http://www.bps.go.id.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 1998. Teknologi Usahatani Jeruk. [diunduh 2013 Jul 19]. Tersedia pada http://www.deptan.go.id/ teknologi/daerah/usahatani_jeruk.htm.

Bertham RYH. 2011. Inokulasi ganda fungi mikoriza arbuskula dan rhizobium lokal meningkatkan pertumbuhan dan hasil tiga varietas kedelai di ultisol, Bengkulu, Indonesia. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Prosiding

Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor

(ID): Seameo Biotrop. hlm 11-44.

Blake F. 1994. Organic Farming and Growing. Marlborough. The Crowood Press.

Corryanti J, Soedarsono, Radjagukguk B, Widyastuti SM. 2011. Pengaruh Pemupukan N, P, K terhadap Aktivitas Fosfatase Alkalin pada Jati (Tectona grandis) yang Diinokulasi Spora Fungi Mikoriza Arbuskula. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan,

dan Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21;

Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seameo Biotrop. Bogor. Hal 97-104.

Djuniwati S, Pulunggono HB, Suwarno. 2007. Pengaruh pemberian bahan organik (Centrosema pubescens) dan fosfat alam terhadap aktivitas fosfatase dan fraksi P tanah latosol di Darmaga Bogor. J. Tanah dan Lingkungan. 9(1): 10-15.

Fikrinda, Zuraida, Yusnizar, Marlina. 2011. Serapan hara N, P, dan K pada tanaman jagung dan status hara N, P, dan K pada tanah yang diinokulasi fungi mikoriza arbuskula dan diberi pupuk kandang sebagai upaya reklamasi lahan terkena tsunami. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21;

Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seameo Biotrop. hlm 65-71.

Gardner P, Pearce B, Mitchell L. 2008. Fisiologi Tanaman Budidaya. Susilo H, penerjemah. Jakarta (ID): UI Press. Terjemahan dari: Physiology of Crop Plants.

17 pemupukan batuan pospat pada tanaman kedelai [tesis]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.

Hartatik W, Setyorini D . 2009. Pengaruh pupuk organik terhadap sifat kimia tanah dan produksi tanaman padi sawah organik. Prosiding Seminar

Nasional dan Dialog Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor (ID). hlm 21-35.

Heddy S. 2010. Agroekosistem, Masalah dan Solusinya. Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Helmiyesi RB, Hastuti, Prihastanti E. 2008. Pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar gula dan vitamin C pada buah jeruk siam (Citrus nobilis var. Microcarpa). Anatomi Fisiologi. 16(2): 33-37.

Hutabarat B, Husein M, Saktyanu, Purba HJ, Wahida, Nuryanti S. 2007. Analisis kesepakatan perdagangan bebas indonesia-china dan kerjasama AFTA serta dampaknya terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia. [diunduh 2013 Jan 10]. Tersedia pada http://pse.litbang.deptan.go.id.

_____, Setyanto. 2007. Komoditas Jeruk Indonesia di Persimpangan Jalan Pasar Domestik dan Internasional. Prosiding Seminar Nasional Jeruk 2007. Jakarta (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm 1-30.

Krueger RR, Navarro L. 2007. Citrus germplasm resources. In Khan, editor. Citrus: Genetics, Breeding, and Biotechnology. UK: Cab International. p

45-140.

Maryanto J, Ismangil. 2010. Pengaruh pupuk hayati dan batuan fosfat alam terhadap ketersediaan fosfor dan pertumbuhan stroberi pada tanah andisol. J.Hort. Indonesia. 1(2):66-73.

Mulyanto H, Setiono. 2008. Benih bebas penyakit. [diunduh 2013 Jul 19]. Tersedia pada http://balitjestro.litbang.deptan.go.id/id/search-results.html Nicolosi, Elisabetta. 2007. Origin and taxonomy. In Khan, editor. Citrus:

Genetics, Breeding, and Biotechnology. UK. Cab International. p19-44. Normasani MA. 2007. Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk

Nipis (Citrus aurantifolia Swingle.) terhadap Staphylococcus aureus dan

Escherichia coli [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

Parker R. 2004. Introduction to Plant Science. United States: Delmar Learning. Peterson LR, Massicotte HB, Melville LH. 2004. Mycorrhizas: Anatomy and Cell

Biology. Ottawa (UK): NRC Research Press.

Pidjath C, Setiadi Y, Santoso E, Turjaman M. 2011. Kualitas bibit Acacia

crassicarpa hasil sinergi bio-organik dengan fungi mikoriza arbuskula pada

tanah ultisol. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Prosiding Seminar

Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor (ID):

Seameo Biotrop. hlm 109-115.

18

Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21;

Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seameo Biotrop. Hal 105-108.

Purnomo J, Turhekih E, dan Nainggolan P. 2007. Status hara tanah dan daun jeruk keprok di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Prosiding Seminar Nasional

Jeruk . Jakarta, Indonesia. Jakarta (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan

Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hal. 266-278. Rao NS. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman. Susilo H,

penerjemah. Jakarta (ID): UI Press.

Santoso D. 2003. Teknologi pengelolaan lahan kering. Lokakarya Sistem Integrasi

Kelapa Sawit-Sapi. Bogor (ID): Balai Penelitian tanah. Hal 187-198.

Santoso J. 2005. Formulasi pupuk dan pengembangan DSS pemupukan jeruk keprok. Prosiding Seminar Nasional Jeruk 2007. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Sastrahidayat IR. 2011. Rekayasa Pupuk Hayati Mikoriza. Malang (ID): Universitas Brawijaya Press.

Setiyorini D, Adiningsih JS, dan Rochayati S. 2003. Uji Tanah sebagai Dasar

Rekomendasi Pemupukan. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah.

Simanungkalit. 2001. Aplikasi pupuk hayati dan pupuk kimia: suatu pendekatan terpadu. Bul. Agrobio 4(2):56-61.

Sykorova, Zuzana, Rydlova J, Vosatka M. 2003. Establishment of mycorrhizal symbiosis in gentiana verna. Folia Geobotanica 38: 177-189.

Ulfa M, Muslimin I. 2011. Aplikasi mikoriza dalam penyediaan benih pulai

(Alstonia Spp.) bermutu untuk mendukung keberhasilan gerakan nasional

rehabilitasi hutan dan lahan. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Prosiding

Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor

(ID): Seameo Biotrop. hlm 126-131.

Zulfitri A, Sukarno N, dan Prawitasari T. 2011. Peran Fungi Mikoriza Arbuskula Glomus manihotis dan Fungi Endofitik Akar, Aspergillus niger, terhadap Pertumbuhan Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn). Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan,

dan Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21;

19 Lampiran 1. Hasil analisis tanah Desa Kacinambun Kabupaten Karo Sumatera

Utara

Lampiran 2. Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah Sifat Tanah Sangat

Rendah

20

Lampiran 3. Sidik ragam parameter pertumbuhan

21 Lampiran 3. Sidik ragam parameter pertumbuhan (lanjutan)

22

Lampiran 3. Sidik ragam parameter pertumbuhan (lanjutan)

Parameter BST SK D Perlakuan 11 29123.85 2647.6

2

23 Lampiran 4. Rekapitulasi hasil sidik ragam pertumbuhan bibit pada perlakuan

pupuk kandang ayam dan FMA (lanjutan)

Parameter Umur Perlakuan

K M KxM

Jumlah Daun 0 BST tn tn tn

1 BST ** tn tn

2 BST ** tn *

3 BST ** tn tn

4 BST ** tn tn

Bobot Kering Tajuk (g) 4 BST ** tn tn

Infeksi Akar (%) 4 BST * ** *

Lampiran 5. Pengamatan infeksi akar

b) c)

A B C

D

e)

E F G

Keterangan: A) Bibit jeruk, B) Pemotongan bagian ujung akar, C) Pencucian akar, D) Pewarnaan akar dengan setelah direndam dengan KOH dan HCl,

24

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kisaran, Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 1990. Penulis merupakan anak ke dua dari enam bersaudara pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Suratmiaty.

Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Kisaran tahun 1996-2002, SLTP Negeri 1 Kisaran tahun 2002-2005, dan SMA Negeri 1 Kisaran tahun 2005-2008. Penulis diterima di IPB tahun 2008 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis diterima pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.