ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Komik Strip Wak Dul di harian Posmetro Medan” sebagai refleksi peristiwa sosial di masyarakat-sebuah analisis semiotika”. Penelitian ini difokuskan pada komik strip Wak Dul yang terbit di harian Posmetro Medan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh manakah komik strip Wak Dul merepresentasikan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat,khususnya di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna denotasi, dan makna konotasi dari tanda-tanda yang terdapat dalam komik strip Wak Dul,dan juga untuk mengetahui bagaimana symbol atau komik strip Wak Dul merepresentasikan kondisi /peristiwa sosial di Indonesia khususnya.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, tetapi lebih menekankan pada segi kualitas secara ilmiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta cirri-ciri yang melekat pada ojek penelitian, dan penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan Roland Barthes. Penelitian hanya terbatas pada edisi Juli – Agustus 2009.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komik strip Wak Dul di SKH Posmetro Medan merefleksikan peristiwa – peristiwa sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang banyak mengundang perhatian massa,ini yang dapat dilihat dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang ada di komik strip Wak Dul. Pengaruh mitos dan ideologi kartunis sangat berkaitan dengan tanda-tanda yang timbul dalam komik strip tersebut. Cara berpikir kartunis dan pengaruh lingkungan kerja sangat berpengaruh dalam memunculkan ide-ide dan symbol-simbol yang digunakan dalam komik strip Wak Dul.

Komik strip Wak Dul merupakan sebagai refleksi dari kejadian atau peritiwa sosial yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu peristiwa kriminal, seperti kasus perampokan Bank CIMB Niaga, peristiwa bencana alam, seperti meletusnya gunung Sinabung, peristiwa dan bernilai sejarah, seperti demam piala dunia., dan banyak lagi peristiwa yang terjadi baik di Indonesia maupun di belahan Negara lain.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan, iman dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta Nabi Muhammad SAW.

Suatu pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tentunya dalam proses tersebut penulis banyak menemui kesulitan. Walaupun skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk hasil yang terbaik. Usaha yang penulis lakukan tidak terlepas dari dorongan orang-orang yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, perhatian dan kasih sayang. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA selaku Dekan FISIP USU, 2. Ibu Dra. Fatma M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,

3. Ibu Emilia Ramadhani, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan motivasi,

4. Bapak Drs. Abdi Sitepu, MSP, selaku Dosen Wali penulis selama masa perkuliahan di FISIP USU,

6. Saudara Bonnique Suhendar W. S.Sos, selaku kartunis Komik Strip Wak Dul dan Graphic Designer di Surat Kabar Harian Posmetro Medan dan sebagai sahabat penulis yang telah banyak memban tu dan meluangkan waktu demi selesainya skripsi ini,

7. Teristimewa untuk seluruh keluargaku yaitu kedua Orangtuaku tercinta Ayahanda H. Sulaiman Syamaun dan Ibunda Hj. Elizawaty serta ketiga adik-adikku Dod, Isan dan hafiz, Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur yang tak terhingga atas perhatiannya, memberikan dukungan moril dan materil serta doa hingga selesainya skripsi ini,

8. Istriku tercinta Andriani, S.Pdi, yang telah mendukung dan memberikan doa yang tiada terhingga hingga akhirnya Peneliti mampu mengerjakan skripsi ini,

9. Teman-teman Seperjuangan Dean, Rida, Heru, Ari, Amek, Itoh, Mursalin, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan, 10.Teman-teman angkatan 2007 ext. Ilmu Komunikasi Fak. Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik yang sama-sama berjuang demi semua cita-cita yang tidak terhingga,

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada mereka semua. Amin.

bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pegetahuan pada umumnya, dan khusunya dalam bidang studi semiotika komunikasi.

Medan, Januari 2011

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR BAGAN ... vii

DAFTAR GAMBAR ... BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah ... 1

I.2 Perumusan Masalah ... 4

I.3 Pembatasan Masalah ... 5

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian I.4.1 Tujuan Penelitian ... 5

I.4.2 Manfaat Penelitian ... 6

I.5 Kerangka Teori ... 6

BAB II URAIAN TEORETIS II.1 Komunikasi dan Komunikasi Massa ... 15

II.2 Paradigma Konstrutivistik ... 20

II.3 Analisis Semiotika ... 23

II.4 Pendekatan Roland Barthes ... 29

II.5 Kartun-Komik Aplikasi Semiotika ... 34

II.6 Kartun-Komik ... 37

II.6.1 Komik Strip ... 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Deskripsi Subjek Penelitian ... 49

III.1.1 Profil Surat Kabar Harian Posmetro ... 49

III.1.2 Profil Wak Dul ... 51

III.2 Kerangka Konsep ... 53

III.3 Operasional Konsep ... 54

III.4 Metodologi Penelitian ... 57

III.4.1 Metode Penelitian ... 57

III.4.2 Subjek Penelitian ... 58

III.4.3 Unit dan Level Analisis ... 58

III.4.4 Metode Pengumpulan Data ... 58

III.4.5 Teknik Analisis Data ... 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IV.1 Penyajian Data ... 62

IV.2 Analisis Semotika Komik Stip Wak Dul ... 62

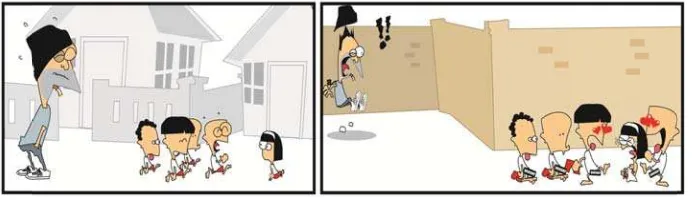

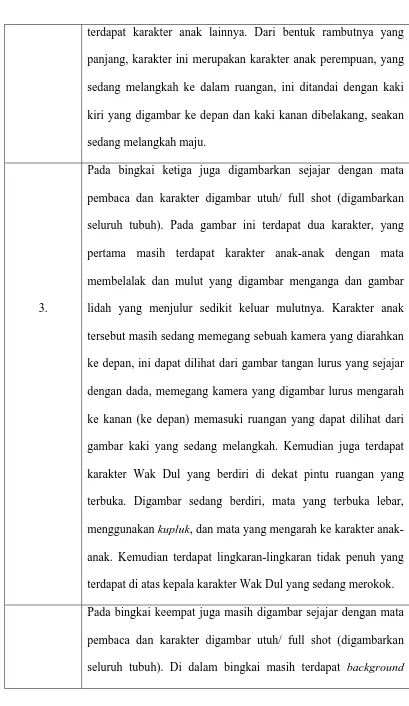

IV.2.1 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul Edisi Sabtu, 10 Juli 2010 ... 62

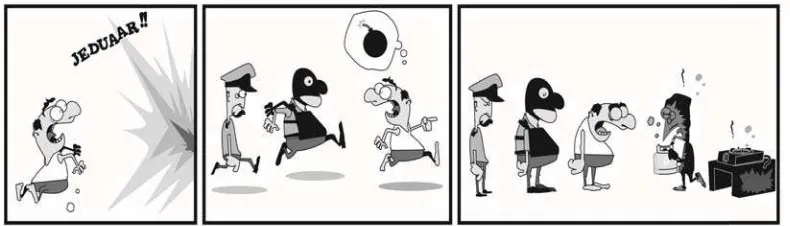

IV.2.2 Analisis Semotika Komik Strip Wak Dul Edisi Kamis, 15 Juli 2010 ... 71

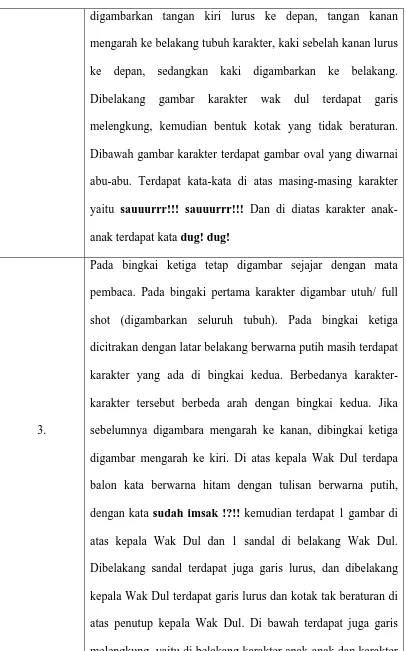

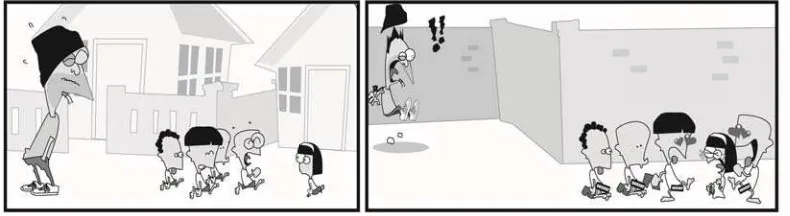

IV.2.3 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul Edisi Sabtu, 7 Agustus 2010 ... 75 IV.2.4 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul

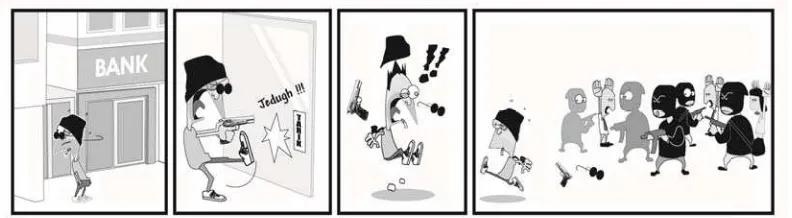

Edisi Senin, 16 Agustus 2010 ... 80

IV.2.5 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul Edisi Kamis, 19 Agustus 2010 ... 83

IV.2.6 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul Edisi Kamis, 26 Agustus 2010 ... 86

IV.2.7 Analisis Semiotika Komik Strip Wak Dul Edisi Selasa, 31 Agustus 2010 ... 90

IV.3 Uraian Analisis dan Pembahasan ... 93

IV.3.1 Uraian Analisis ... 93

IV.3.2 Pembahasan ... 101

IV.4 Kelemahan Penelitian ... 105

BAB V PENUTUP V.1 Kesimpulan ... 106

V.2 Saran ... 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN WAWANCARA

DAFTAR BAGAN

Halaman

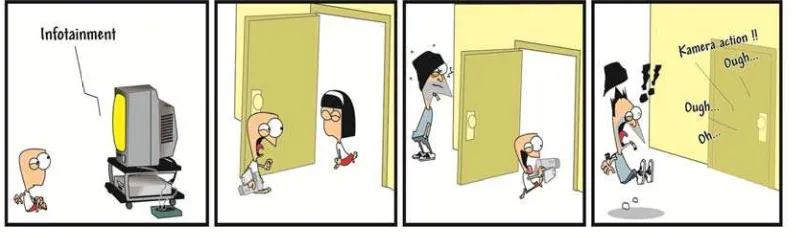

Bagan 2.1: Elemen Makna Peirce ... 25

Bagan 2.2: Elemen Makna Peirce ... 26

Bagan 2.3: Tingkatan Tanda dan Makna Barthes ... 30

Bagan 2.4: Peta Tanda Roland Barthes ... 31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Karakter Wak Dul dan Wak Gendut ... 35

Gambar 2.2 : Contoh bingkai ... 35

Gambar 2.3 : Contoh balon kata ... 35

Gambar 2.4 : Contoh narasi ... 36

Gambar 2.5 : Contoh gambar efek suara ... 36

Gambar 2.6 : Contoh gambar latar belakang ... 36

Gambar 4.1 : Gambar komik strip Wak Dul edisi sabtu, 10 Juli 2010 ... 62

Gambar 4.2 : Gambar komik strip Wak Dul Edisi kamis, 15 Juli 2010 ... 66

Gambar 4.3 : Gambar komik strip Wak Dul edisi sabtu, 7 Agustus 2010 ... 70

Gambar 4.4 : Gambar Komik Strip Wak Dul edisi senin, 16 Agustus 2010 ... 75

Gambar 4.5 : Gambar Komik Strip Wak Dul edisi kamis, 19 Agustus 2010 ... 62

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Komik Strip Wak Dul di harian Posmetro Medan” sebagai refleksi peristiwa sosial di masyarakat-sebuah analisis semiotika”. Penelitian ini difokuskan pada komik strip Wak Dul yang terbit di harian Posmetro Medan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh manakah komik strip Wak Dul merepresentasikan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat,khususnya di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna denotasi, dan makna konotasi dari tanda-tanda yang terdapat dalam komik strip Wak Dul,dan juga untuk mengetahui bagaimana symbol atau komik strip Wak Dul merepresentasikan kondisi /peristiwa sosial di Indonesia khususnya.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, tetapi lebih menekankan pada segi kualitas secara ilmiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta cirri-ciri yang melekat pada ojek penelitian, dan penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan Roland Barthes. Penelitian hanya terbatas pada edisi Juli – Agustus 2009.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komik strip Wak Dul di SKH Posmetro Medan merefleksikan peristiwa – peristiwa sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang banyak mengundang perhatian massa,ini yang dapat dilihat dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang ada di komik strip Wak Dul. Pengaruh mitos dan ideologi kartunis sangat berkaitan dengan tanda-tanda yang timbul dalam komik strip tersebut. Cara berpikir kartunis dan pengaruh lingkungan kerja sangat berpengaruh dalam memunculkan ide-ide dan symbol-simbol yang digunakan dalam komik strip Wak Dul.

Komik strip Wak Dul merupakan sebagai refleksi dari kejadian atau peritiwa sosial yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu peristiwa kriminal, seperti kasus perampokan Bank CIMB Niaga, peristiwa bencana alam, seperti meletusnya gunung Sinabung, peristiwa dan bernilai sejarah, seperti demam piala dunia., dan banyak lagi peristiwa yang terjadi baik di Indonesia maupun di belahan Negara lain.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini banyak sekali beredar surat kabar, koran-koran, majalah baik mingguan maupun bulanan dimana menampilkan banyak sekali berita-berita, informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat. Berita-berita yang disajikan tentunya yang terkini, yang paling hangat yang terjadi di masyarakat, baik itu peristiwa sehari-hari disekitar kita, masalah sosial yang terjadi, politik, bahkan mungkin yang terjadi dibelahan dunia lain.

Namun ada hal yang lain yang sering muncul di media massa terutama di surat kabar atau koran-koran dimana sehari-hari menjadi bahan bacaan kita. Sebagian orang hanya melihat headlinenya, ada yang melihat berita yang hangat yang terjadi di kampung halamannya, mungkin hanya melihat informasi atau berita olah raga yang hampir setiap hari menghiasi halaman-halaman surat kabar. Namun ada satu hal yang sering juga menjadi pusat perhatian para pembaca surat kabar, yaitu karikatur yang selalu menjadi ikon atau hanya sekedar pengisi halaman di surat kabar setiap harinya.

Karikatur menceritakan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, biasanya hal-hal sosial, politik, bahkan yang terjadi di luar negeri sekalipun yang menjadi perhatian banyak orang. Karikatur biasanya dibuat oleh seorang pekerja seni yang bekerja dibidang jurnalistik, sehingga bisa mengakomodir juga kepentingan dari jurnalistik itu sendiri. Karikatur sendiri ada yang hanya memiliki satu kolom saja, atau bahkan yang berbentuk seperti komik, atau cerita pendek. Yang berbentuk cerita pendek biasanya sering menjadi bacaan selingan dari para pembaca koran. Karena biasanya menampilkan gambar-gambar atau tokoh kartun yang lucu, dan menarik.

Banyak orang menggambarkan suatu hal yang terjadi dengan gambar saja, atau karikatur saja. Menyindir, mengkritik, menolak, bahkan kadang juga menyerang hal-hal tertentu yang sering terjadi di tengah masyarakat dewasa ini. Karikatur atau tokoh komik di surat kabar kabar atau Koran biasanya menggunakan berbagai macam cara dan berbagai macam cerita dengan menarik, unik dan sering digambarkan dengan ide humor yang khas.

Karikatur yang banyak dicetak surat kabar berbentuk komik. Dalam hal ini komik sangatlah berpengaruh dalam hal imajinasi para pembacanya. Karena dengan komik para pembaca koran yang tertarik dengan karikatur yang ada di surat kabar akan lebih mengerti apa yang disampaikan oleh para pembuat karikatur tersebut. Media komik juga memiliki bahasa sendiri yang menjadi kata-kata dari pesan ingin disampaikan.

Pesan merupakan dasar utama dari para pembuat karikatur di surat kabar ataupun koran yang lebih diutamakan. Pesan merupakan hal yang ingin dikomunikasikan oleh para jurnalis tentang keadaan sekitar. Komunikasi dengan menggunakan media massa merupakan salah satu bentuk cara menyampaikan pesan kepada para pembaca. Cara-cara yang digunakan oleh media massa pun tentunya dengan berbagai macam. Contohnya seperti yang telah diuraikan diatas. Komunikasi adalah dasar utama dalam pembuatan pun karikatur di setiap surat kabar. Bagaimana caranya pesan yang ingin disampaikan bisa sampai kepada para pembacara dengan imajinasi para pembaca sendiri.

Surat kabar di Indonesia sangatlah beragam dan banyak sekali jumlahnya, baik itu surat kabar lokal ataupun berskala nasional. Salah satu surat kabar loka yang ada di Sumatera Utara khususnya Kota Medan ialah harian/ surat kabar Posmetro. Surat kabar ini identik dengan berita-berita kriminal yang terjadi di Sumatera Utara dan juga beberapa berita umum, diantaranya berita-berita kabar nasional dan internasional.

muncul bersamaan dengan terbitnya surat kabar ini. Biasanya komik strip ini hadir di halaman kedua.

Seperti kebanyakan komik strip, komik strip Wak Dul juga selalu menceritakan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat luas. Baik itu politik, ekonomi, budaya, olah raga, dan lainnya. Penulis sangat tertarik dengan keberadaan komik strip ini, dikarenakan banyak hal yang sangat menarik untuk dibahas dalam komik ini. Bahkan kartunis komik strip Wak Dul ini merupakan teman dari penulis, dimana tentunya membuat penulis semakin tertarik untuk mengangkat komik strip Wak Dul ini untuk dianalisa/ diteliti lebih mendalam dalam sebuah tugas akhir.

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis ingin menganalisa dengan menggunakan analisis semiotika, yang digunakan dalam surat kabar atau koran khususnya surat kabar Posmetro Medan dengan tokoh Wak Dul, dengan judul “Komik Strip Wak Dul Di Harian Posmetro Medan Sebagai Representasi Reaksi Terhadap Peristiwa Sosial Politik Di Indonesia – Sebuah Analisis Semiotika”.

I.2 Perumusan Masalah

- Sejauh manakah komik strip Wak Dul di harian Posmetro sebagai representasi reaksi terhadap keadaan dan peristiwa sosial di Indonesia khususnya ?

I.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi masalah yang menjadi dasar analisa dalam menyusun skripsi untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas, yaitu:

- Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, tetapi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian.

- Penelitian terbatas hanya pada komik strip Wak Dul yang dibuat di harian Posmetro Medan pada edisi tertentu yang dipilih oleh penulis yang dicetak di bulan Juli dan Agustus sebanyak 7 edisi.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

- Untuk mengetahui makna denotasi, dan makna konotasi, dari tanda-tanda yang terkandung dalam komik strip Wak Dul

I.4.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai ilmu komunikasi khususnya studi analisis semiotika.

2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai peran komik strip dalam merepresentasikan kondisi sosial masyarakat kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya.

3. Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian/ analisa sejenis.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Komunikasi Massa dan Media Massa

Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bitter (Elvinaro, 2004:3) adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass communication is messages

communicated through a mass medium to large number of people). Dari defenisi

tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Dalam defenisi Meletzke (Elvinaro, 2004:4), komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyeberan teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar.

Ciri-ciri komunikasi massa (Elvinaro, 2004: 7-13) yaitu, pertama; komunikator pada komunikasi massa berlembaga. Kedua, pesan yang disampaikan bersifat umum, karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Ketiga; keunikannya anonim dan heterogen. Keempat; media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Kelima; komunikasi bersifat satu arah.

Berdasarkan pendekatan media yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa media bukan pihak yang netral dalam menyampaikan kenyataan yang ada di lapangan. Semua yang muncul di dalam media disesuaikan berdasarkan kepentingan media masing-masing.

I.5.2 Paradigma Konstrutivistik

Paradigma sangat penting perannya dalam mempengaruhi teori, analisis maupun tindak perilaku seseorang. Secara tegas boleh dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satu di antaranya sangat tergantung pada paradigma yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan paradigm konstruktivisme atau juga disebut paradigma konstrutivistik dibandingkan paradigma komunikasi yang lainnya, karena lebih sesuai dengan tema yang diangkat penulis.

Paradigma konstruktivis dalam ilmu sosial merupakan sebagai kritik terhadap paradigma positivistik. Menurut paradigma ini, yang menyatakan bahwa realita sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam merupakan konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukan. Realitas sosial yang diamati seseorang tidak dapat diseragamkan pada semua orang.

dilakukan kepada cara memahami atau memberikan makna terhadap prilaku mereka sendiri. Oleh Karena itu tugas ilmu sosial dalam hal ini mengamati cara agen melakukan penafsiran, memberi makna terhadap realitas. Makna berupa partisipan agen melakukan konstruk melalui proses partisipasi dalam kehidupan dimana ia hidup. Dalam tradisi konstruktivis mereka ingin keluar motif dan alasan tindakan individual guna memasuki ranah struktural.

Aliran konstruktivis merupakan respon terhadap positivistik dan memiliki sifat yang sama dengan positivistik, sedangkan yang membedakan objek kajiannya sebagai star awal dalam memandang realitas sosial. Positivistik berangkan dari sistem dan struktur sosial sedangkan konstruktivis berangkat dari subjek yang bermakna dan memberikan makna dalam realitas sosial

I.5.3 Analisis Semiotika

Analisis semiotika sebagai model memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda. Dengan demikian, semiotika mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Umberto Eco menyebut tanda sebagai kebohongan, dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri. Sedangkan Saussure berpendapat, persepsi dan pandangan realitas, dikonstruksi oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Studi tentang tanda dan cara kerjanya dinamakan semiotika atau semiologi. Menurut Fiske terdapat tiga bidang studi utama tentang semiotika yaitu tanda itu sendiri, kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda dan kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja.

karena memperhatikan juga tahapan lain dalam proses komunikasi. Bahkan, beberapa modelnya mengabaikan teks tanpa komentar apapun. Kedua, pada status penerima. Dalam semiotika, penerima atau pembaca, dipandang memainkan peran yang lebih aktif dibandingkan dalam kebanyakan model proses komunikasi.

Semiotika lebih suka memilih istilah “pembaca” (bahkan untuk foto sebuah lukisan) untuk “penerima” karena hal tersebut secara tak langsung menunjukkan derajat aktivitas yang lebih besar, juga pembacaan merupakan sesuatu yang kita pelajari untuk melakukannya. Karena itu pembacaan tersebut ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan membawa pengalaman, sikap dan emosinya terhadap teks tersebut.

I.5.4 Pendekatan Roland Barthes

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Sausure. Sausure hanya tertarik pada cara kompleks pembentukan teks dan cara bentuk-bentuk teks menentukan makna. Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan penggunaannya. Gagasan Barthes dikenal dengan order of signification.

Tataran pertanda (order of signification) terdiri dari denotasi dan konotasi. Denotasi diartikan sebagai deskripsi dasar. Makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek (literal meaning of a term or object). Konotasi merupakan makna-maka cultural yang melekat pada sebuah terminologi (the

Barthes mengembangkan semiotika dengan idenya tentang mitos. Mitos merupakan kegunaan sosial dari bahasa . Keberadaan mitos dikendalikan secara cultural dan merupakan cerminan yang terbalik, ia membalikkan sesuatu yang sebetulnya bersifat kultural atau historis menjadi sesuatu yang alamiah. Mitos ditandai oleh hadirnya tataran kewacanaan yang disebut sistem semiologis tingkat kedua. Pada tataran tingkat pertama, penanda berhubungan dengan petanda yang menghasilkan tanda. Hubungan ini disebut signifikasi. Tanda pada tataran pertama akan menjadi penanda yang berhubungan dengan petanda tataran kedua

Mitos adalah wacana konotasi, wacana yang memasuki lapisan konotasi dalam proses signifikasinya. Proses signifikasi berlapis dapat dijelaskan melalui perangkat konseptual yang lebih familiar yakni denotasi dan konotasi. Semua wacana yang ada dalam foto, lukisan, gambar, musik dan lainnya dianggap sebagai mitos.

I.5.5 Komik-kartun Aplikasi Semiotika Komunikasi

Kartun mempunyai sisi menarik yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan media komunikasi yang lain. Dalam

www.tsabit.blog.friendster.com, dipaparkan ketertarikan seseorang terhadap kartun menurut penelitian Priyanto Sunarto yang berjudul Metafora Visual Kartun

Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957 disebabkan dalam

Dalam tulisan yang sama dalam situs di atas, Ahda Imran dalam tulisannya berjudul Sebuah Kritik Sosial Bernama Kartun, menyatakan bahwa kartun bermain diantara hal-hal yang serius dan tidak serius. Kartun memindahkan suatu peristiwa aktual menjadi sebuah gambar yang ganjil dengan kejenakaannya yang khas. Kejenakaannya selalu mengandalkan hal-hal yang paradoks maka demikian pula dengan identitas yang dimilikinya.

Dengan perkataan lain, kartun itu sendiri berawal dari suatu keadaan yang paradoks. Ia bisa lahir dan selalu muncul dari peristiwa-peristiwa politik yang paling menentukan nasib suatu bangsa. Namun, justru ia melukiskannnya dengan sangat ringan seraya bergurau dan memperoloknya. Inilah yang menjadi kekuatan komunikasi dari sebuah kritik kartun. Ketertarikan seseorang terhadap kartun dibandingkan dengan media yang lain juga dikarenakan simbol-simbol tertentu dalam kartun yang menyebabkan kelucuan, selain itu isi kartun di media massa menceritakan kehidupan sehari-hari.

Kartun menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua besar, yaitu kartun yang semata-mata sebagai hiburan dan kartun yang bertujuan menyampaikan pesan kepada para penikmatnya, baik pesan politik, sosial, ataupun pendidikan. Kartun yang semata-mata bertujuan sebagai hiburan adalah

gag cartoon dan komik. Sedangkan kartun yang bertujuan menyampaikan pesan

I.5.6 Kartun-Komik Strip

Pramono menyatakan baghwa kartun adalah media yang fleksibel, ia bisa menjadi media kritik, penanda yang berisi petuah-petuah, serta dapat digunakan sebagai media pendidikan agama, politik, kependudukan, kebersihan dan lain sebagainya. Dengan demikian kartun itu bisa memberi motivasi, juga memberi semangat pada orang lain untuk hidup sehat, teratur, tertib dan sebagainya.

Komik adalah gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang berdekatan dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan/ atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya (Mcloud, 2001: 9). Komik bertujuan utama menghibur pembaca dengan bacaan ringan, cerita rekaan yang dilukiskan relatif panjang dan tidak selamanya mengangkat masalah hangat meskipun menyampaikan moral tertentu. Bahasa komik adalah bahasa gambar dan bahasa teks.

Dalam situs wikipedia.id.org, komik strip diartikan sebuah gambar atau

rangkaian gambar yang berisi cerita. Komik strip ditulis dan digambar oleh seorang kartunis dan diterbitkan secara teratur (biasanya harian atau mingguan) di surat kabar dan di internet.

Bentuknya bisa berupa komik bersambung atau sekali selesai. Pengarang dan penggambar dapat membuat komik semacam ini secara bebas, tanpa harus memikirkan dari segi bisnisnya. Komik-komik ini biasanya jarang yang berwarna dan tidak memerlukan teknik yang rumit, biayanya yang murah dan pembuatannya yang relatif singkat.

Tipe komik yang lainnya adalah pembuatannya yang lebih rumit. Komik-komik seperti ini biasanya dipasarkan oleh para penggambar itu sendiri dengan berbentuk buku dan mempunyai alur cerita yang panjang dan rumit. Segi bisnis sangat diperhatikan dalam pembuatan komik-komik seperti ini, sehingga memerlukan orang yang benar-benar ahli dalam pembuatan komik ini dan sering dibuat lebih dari 1 orang.

Pada dasarnya, kartunis memiliki tips sendiri dalam menghasilkan sebuah karya. Menurut Soeherman (2007:3), terdapat beberapa langkah membuat komik diantaranya:

1. Mencari ide utama. 2. Membuat narasi cerita.

3. Mendeskripsikan detail tokoh, setting waktu dan tempat. 4. Membuat sketsa tokoh dan environtment.

5. Perwarnaan dan finishing tokoh environtment.

6. Mulai membuat sketsa komik, menentukan kedekatan/ persamaan dan percakapan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

II.1 Komunikasi Massa dan Media Massa

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa (mass

media communication) (Effendy, 2001:20). Para ahli komunikasi membatasi

pengertian komunikasi massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televise, atau film. Mass

comuunication merupakan proses komunikasi yang berlangsung pada peringkat

masyarakat luas,

Menurut Gebner (Effendy 2005: 22-25), komunikasi missal adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Joseph A. Devito (Effendy 2005: 21) dalam bukunya Communicology: An

Introduction to the Study of Communication mengemukakan defenisi komunikasi

dalam dua pengertian. Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang dipancarkan melalui pemancar-pemancar baik secara audio maupun visual.

massa berlembaga, dimana komunikatornya merupakan suatu lembaga atau institusi atau organisasi. Ketiga, pesan yang disampaikan bersifat umum, karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Media massa tidak menyiarkan pesan yang tidak menyangkut masyarakat umum. Keempat, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Media massa mampu menimbulkan keserampakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan.

Kelima, komunikan komunikasi massa bersifat anonym dan heterogen. Dalam keberadaannya, komunikan dipastikan tidak bertatap muka, karena menggunakan media atau sarana sehingga tidak diketahui nama, pendidikan \, pekerjaan, tempat tinggal dan tidak diketahui sifat, watak ataupun perilaku dari khalayaknya. Disebut heterogen karena komunikannya berpencar-pencar, tidak dalam satu daerah yang sama, dimana satu yang lainnya tidak saling mengenal, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan tidak memiliki kontak pribadi.

Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat diberdayakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media massa acap kali berperan menjadi wahana pengembangan budaya, bukan saja dalam pengertikan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata kehidupan, mode,b gaya hidup, dan norma-norma.

membentuk pandangan atau persepsi terhadap pengalaman tersebut dan pada akhirnya menambah khasanah pengetahuan yang lebih luas. Media massa juga mencakup pencarian pesan makna-makna dalam materinya. Mempelajari media bisa juga diartikan dengan mempelajari makna-makna dan dari mana asalnya, seperti apa, seberapa jauh tujuannya, bagaimana ia memasuki materi media dan bagaimana ia berkaitan dengan pemikiran manusia.

Dibalik fungsi media massa yang tampaknya sudah komunikatif, terdapat fungsi internal yang disadari ataupun tidak telah menentukan pemikiran, persepsi, opini bahkan perilaku seseorang. Dalam studi media, terdapat tiga pendekatan untuk menjelaskan media (Sudibyo, 2005: 2-4). Pertama, pendekatan politik ekonomi media. Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Seperti factor pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan suatu peristiwa atau berita bisa atau tidak ditampilkan di media, dan juga ke arah mana kecendrungan sebuah pemberitaan hendak diarahkan.

Kedua, pendekatan organisasi. Dalam pendekatan organisasi, kekuatan

Ketiga, pendekatan kulturalis. Pendekatan ini merupakan gabungan pendekatan ekonomi politik media dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan factor internal media. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dalam ruang pemberitaan. Media pada dasarnya memamng mempunyai mekanisme untuk menentukan pola aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik ekonomi media di luar media itu sendiri.

Shoemaker dan Reese (1991, Severin, 2005: 227-228), mengusulkan lima kategori utama pengaruh isi media, yaitu:

1. Pengaruh dari pekerja media secara individu. Diantara pengaruh-pengaruh ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang professional dan kepribadian, sikap pribadi dan peran-peran professional.

2. Pengaruh-pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa dipengaruhi oleh prakti-praktik komunikasi sehari-hari komunikator, termasuk batas waktu (deadline) dan kendala waktu yang lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, struktur piramida terbalik menulis berita, standar objektivitas dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber berita.

4. Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh-pengaruh ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk mendapatkan persetujuan (atau menentang) jenis-jenis isi tertentu, orang-orang yang menciptakan pseudoevent untuk mendapatkan liputan media dan pemerintah mengatur isi secara langsung dengan undang-undang pencemaran nama baik dan ketidak sopanan.

5. Pengaruh ideologi. Ideologi menggambarkan fenomena tingkat masyarakat. Di Amerika Serikat, ideologi diasasikan dengan “kepercayaan dalam nilai system ekonomi kapitasis, kepemilikan pribadi, pencapaian laba dengan wiraswasta untuk kepentingan pribadi dan pasar bebas”. Ideologi ini mungkin mempengaruhi isi media massa dengan banyak cara.

Berbagai persoalan ideologis pada media muncul ketika apa yang disampaikan media, saat dikaitkan dengan kenyataan sosial (dunia nyata), memunculkan berbagai problematika ideologis didalam kehidupan sosial budaya. Ketika media dikendalikan oleh kepentingan ideologi media di baliknya, media sering dituduh sebagai perumus realitas (definer of reality) sesuai dengan apa yang dilandasinya. Ideologi menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara tersembunyi (tidak terlihat dan halus) dan ia dapat mengubah pandangan setiap orang secara tidak sadar.

utama adalah kepentingan survival media itu sendiri, baik dalam pengertian bisnis ataupun politis.

Realitas yang ada di media merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi politik. Stuart Hall (Eriyanto, 2004: 34) mengungkapkan realitas secara sederhana dapat dilihat sebagai salah satu set fakta, tapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Media bisa menjadi subjek dalam menafsirkan dan member defenisi sendiri terhadap suatu realitas untuk disebarkan pada khalayak. Sehingga isi dan struktur media bukan sesuatu yang bersifat netral, melainkan sebuah konstruksi yang bersifat subjektif. Media pada akhirnya harus dipahami dalam keseluruhan produksi dan tahap-tahapnya serta struktus sosial yang ada.

II.2 Paradigma Kontstrutivistik

Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menyatakan paradigma merupakan citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Paradigma diibaratkan sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya.

keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari berfikir. Deddy Mulyana (2003) menyebut paradigma sebagai suatu ideologi dan praktik suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atas realitas, memiliki seperangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian, dan menggunakan metode serupa.

Pada dasarnya terdapat beberapa Paradigma komunikasi yaitu, Paradigma klasik, paradigma konstrutivistik dan teori kritis. Terlepas dari segala variasinya, perbedaan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lain dapat dikelompokkan berdasarkan hal yang mendasar. Hal-hal tersebut adalah hal yang berkaitan dengan konsep dan ide dasar ilmu sosial, atau asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, opsi moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Aliran konstruktivis merupakan respon terhadap positivistik (paradigma klasik) dan memiliki sifat yang sama dengan positivistik, sedangkan yang membedakan objek kajiannya adalah dalam memandang realitas sosial.

Positivistik berangkat dari sistem dan struktur sosial sedangkan konstruktivis berangkat dari subjek yang bermakna dan memberikan makna dalam realitas sosial. Sedangkan teori kritis sendiri adalah anak cabang pemikiran marxis. pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial (Eriyanto, 2001: 46).

penguatan sosial. Dengan demikian tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstrutivistik, ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, paradigma konstrutivistik lebih sesuai dan juga sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis dibandingkan menggunakan paradigma yang lain. Biasanya, penelitian yang dipakai dalam penelitian kualitatif dengan metode pencarian data dengan wawancara dan observasi. Dan memandang masyarakat merupakan realitas yang beragam dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga dari hasil penelitian yang didapatkan tidak boleh untuk menggeneralkan pada objek yang lain.

Paradigma konstruktivis dalam ilmu sosial merupakan sebagai kritik terhadap ilmu sosial positivistik. Menurut paradigma ini, yang menyatakan bahwa realitas sosial secara ontologis memiliki bentuk yang bermacam-macam merupakan konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukan. Realitas sosial yang diamati seseorang tidak dapat digeneralisir pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivistik. Secara epistomologis, paradigma konstrutivistik menganggap pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan hal yang diteliti. Jika mau diturunkan dalam metodologi penelitian menjadi tujuan ilmu sosial ini memahami realitas sosial, ilmu bersifat netral dan bebas nilai. Asumsi dasar yang digunakan paradigma ini bahwa manusia sebagai mahluk yang berkesadaran.

bahwa prilaku manusia secara fundamental berbeda dengan prilaku alam. Manusia bertindak sebagai agen dalam bertindak mengkontruksi realitas sosial. Cara konstruksi yang dilakukan kepada cara memahami atau memberikan makna terhadap prilaku mereka sendiri. Oleh Karena itu tugas ilmu sosial dalam hal ini mengamati cara agen melakukan penafsiran, memberi makna terhadap realitas. Makna berupa partisipan agen melakukan konstruksi melalui proses partisipasi dalam kehidupan dimana ia hidup. Dalam tradisi konstruktivis mereka ingin keluar motif dan alasan tindakan individual guna memasuki ranah struktural.

Hasil pemikiran Weber dari tindakan sosial dan metode verstehende berkembang dibawa oleh beberapa ilmuan menjadi tradisi konstruktivisme. Tradisi ini dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, mereka berangkat dari manusia mengkonstruksi realitas sosial dari perfektif subjektif dapat berubah menjadi objektif. Proses konstruk mulai pembiasaan tindakan yang memungkinkan aktor-aktor mengetahui tindakan itu berulang-ulang dan memberikan keteraturan. Hubungan individu dengan institusi bersifat dialektik yang berisi tiga momen yakni,”masyarakat merupakan produk manusia, masyarakat merupakan realitas objektif, manusia produk masyarakat”. Bahwa makna-makna umum dimiliki bersama dan diterima dilihat sebagai dasar dari organisasi sosial. Konstruksi sosial berusaha menyeimbangkan struktur masyarakat dengan individu.

II.3 Analisis Semiotika

dasar konvensi sosial terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Van Zoest mengartikan semiotika sebagai ilmu tanda (sign) dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya; cara berfungsinya, hubungan dengan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial/ masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotika itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Preminger, 2001 dalam Sobur, 2004:95-96).

Menurut Barthes, yang menggunakan istilah semiologi, semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga

mengkonstruksi system terstruktur dari tanda. ada dua aliran yang mempengaruhi semiotika modern yaitu, semiotika

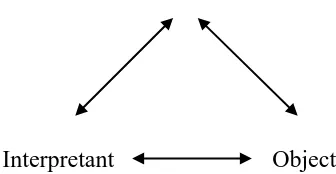

Peirce mengemukakan teori bsegetiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni tanda (sign), objek dan interpretan. Berikut gambar elemen makna Pierce.

Sign

Interpretant Object

Sumber: John Fiske dalam Sobur, Analisis Teks Media, 2004, hlm. 115

Bagan 2.1: Elemen Makna Peirce

Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditagkap oleh panca indera manusa dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce dari simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau ancuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut

signifier atau penanda dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar,

apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia. Berikut gambar elemen-elemen makna Saussure:

Sign

Composed of

Signification Referent

Signifier Signified (External Reality)

Sumber: John Fiske dalam Sobur, Analisis Teks Media, 2004, hlm. 115

Bagan 2.2: Elemen Makna Peirce

Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk emngirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterprestasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut sebagai referent. Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretan bedanya untuk signified dan objek untuk signifier, bedanya Saussure memaknai objek sebagai referen dan menyebutkannya sebagai unsure tambahan dalam proses penandaan. Tanda bahasa mempunyai dua segi,

signifier atau signified, significant atau signifie. Suatu penanda tanpa petanda

Saussure, “signifier dan signified merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan,n seperti dua sisi dari sehelai kertas” (Sobur, 2004:46).

Dalam bukunya Theory of Semiotics, Eco memastikan diri untuk

menyelidiki sifat-sifat dinamis tanda. Suatu tanda bukanlah entitas semiotic yang dapat ditawar, melainkan suatu tempat pertemuan bagu unsur-unsur independen (yang berasal dari dua sistem yang berbeda dari dua tingkat yang berbeda ungkapan dan isi dan bertemu atas hubungan pengkodean) “semiosis tak terbatas”, ini hasil dari fakta bahwa tanda terkait dalam bahasa terkait dengan tanda lain dan suatu naskah selalu menawarkan kesempatan penafsiran yang tak terbatas lebih terkait dengan pengertian interpretan. Tanda itu tidka hanya mewakili sesuatu yang lain (dengan demikian memiliki arti seperti yang tercantum dalam kamus), namun juga mesti ditafsirkan.

Berkenaan dengan studi semiotika, pusat perhatian pendekatan semiotika adalah pada tanda (sign). Menurut John Fiske (1990:60), terdapat tiga area penting dalam studi semiotika, yaitu:

1. Tanda itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan berbagai tanda yang berbeda, cara-cara tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia dengan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dengan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya.

masyarakat atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi untuk mentransmisikannya.

3. Kebudayaan dimana kode dan lambang itu beroperasi. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri.

Semiotika adalah teori analisis berbagai tanda (sign) dan pemaknaan (signification). Tanda merupakan representasi dari gejala yang memiliki sejumlah criteria seperti nama, peran, fungsi, tujuan, keinginan. Tanda tersebut berada pada kehidupan manusia. Apabila tanda berada pada kehidupan manusia, maka ini berarti tanda dapat pula berada pada kebudayaan manusia dan menjadi sistem tanda yang digunakan sebagai pengatur kehidupan. Oleh karena itu tanda-tanda itu (yang berada pada sistem tanda) sangat akrab dan melekat pada kehidupa manusia yang penuh dengan maka (meaningful) seperti tergambar pada bahasa, religi, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Semua hal bisa menjadi tanda sejauh seseorang menafsirkannya sebaghai sesuatu yang menandai suatu objek meurujuk pada atau mewakili yang lain di luarnya. Kita menafsirkan sesuatu sebagai tanda umumnya secara tidak sadar dengan menghubungkannya dengan suatu sistem yang paling kita akrabi hasil konvensi. Tidak semua gerakan, suara, kata, atau aroma bisa menjadi tanda, namun hal tersebut bisa menjadi tanda ketika ia diberi makna. Tanda adalah hasil asosiasi antara signified dan signifier. Bagi Saussure, hubungan antara petanda dan penanda bersifat arbiter (bebas), baik secara kebetulan dan ditetapkan. Sifat arbitaris ini berarti pula bahwa keberadaan sesuatu butir atau sesuatu aturan tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan yang logis.

Hubungan signifier dan signified menurut dibagi tiga, yaitu:

1. Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali banda atau realitas yang ditandainya, misalnya foto.

2. Indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjukkan adanya hubungan dengan yang ditandai, misalnya asap indeks dari api.

3. Simbol adalah sebuah tanda dimana hubungan antara signifier dan signified semata-mata adalah masalah konvensi, kesepakatan atau peraturan.

bentuk bahasa. Terdapat banyak komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu atau kalimat.

II.4 Pendekatan Roland Barthes

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang mempraktikkan model linguistic dan semiologi Saussurean. Ia berpedapat bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Barthes membahas sistem pemaknaan tataran keduua yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Menurut Barthes, sistem kedua ini disebut sebagai konotatif, yang secara tegas dibedakan dari denotative atau sistem pemaknaan tataran pertama. Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan pertanda (staggered system) yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu denotasi dan konotasi (Piliang, dalam Semitika Budaya 2004: 94).

Barthes juga melihat makna yang lebih dalam tingkatnya, tetapi lebih bersifat konvensional, yaitu makna-makna yang berkaitan dengan miots. Mitos dalam pemahaman semiotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial (yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Tingkatan tanda dan makna Barthes dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Sumber: Yasraf Amir Piliang dalam Semiotika Budaya, 2004, hlm. 95

Bagan 2.3: Tingkatan Tanda dan Makna Barthes

1.Signifier (penanda)

2.Signified (Petanda) 3.Denotative sign (tanda denotative 4.Connotative Signifier

(Penanda Konotatif)

5.Connatative Signified (Petanda Denotatif) 6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)

Sumber: Paul Cobley dan Litza Jasnz dalam Sobur, Analisis Teks Media, 2004, hlm. 69

Bagan 2.4: Peta Tanda Roland Barthes

Dari peta tanda Barthes dapat tersebut dapat terlihat bahwa tand denotative (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2) namun pada saat bersamaan, tanda denotative adalah juga penanda konotatif (4). Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga

mengandung kedua bagian tanda denotative yang melandasi keberadaannya. Dibukanya menda pemaknaan konotatif ini memungkinkan pembicaraan tentang metafora dan gaya kiasan lainnya yang hanya bermakna apabila dipahami pada tataran konotatif.

Roland Barthes, membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis makna dari tanda-tanda. Focus perhatian Barthes lebih tertuju pada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of significations) seperti terlihat pada bagan di bawah ini:

First Order Second Order

Reality Sign Culture

Form

Content

Sumber: John Fiske dalam Sobur, Analisis Teks Media, 2004, hlm. 127

Bagan 2.5: signifikasi dua tahap Roland Barthes

Berdasarkan gambar di atas Barthes, seperti dikutip Fiske, signifikasi tahap pertama merupakan hubungan signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang

Denotation

Myth Connotation n

Signifier

terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayannya. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap suatu objek. Sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.

Barthes menjelaskan tahap kedua dari signifikasinya, pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Mitos primitive misalnya, mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai feminitas dan maskulinitas, ilmu pengetahuan dan kesuksesan.

Lebih lanjut, menurut Barthes, mitos terletak pada sistem tanda tingkat dua penandaan. Setelah sistem tanda-penanda-petanda terbentuk, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudia memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Konstruksi penandaan pertama adalah bahasa, sedang konstruksi penandaan kedua merupakan mitos. Konstruksi penandaan tingkat kedua ini dipahami Barthes sebagai metabahasa.

suatu sisetem pemaknaan tataran kedua. Didalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda.

Barthes memahami ideologi sebagai kesadaran palsu yang membuat orang hidup di dunia yang imajiner dan ideal, meski realitas hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian. Ideologi ada selama kebudayaan ada. Kebudayaan mewujudkan dirinya dalam teks-teks dan ideologi pun mewujudkan dirinya melalui berbagai kode yang merembes masuk kedalam teks dalam bentuk penanda-penanda pentingm seperti tokoh, latar, sudut pandang dan lain-lain.

II.5 Kartun-Komik Aplikasi Semiotika Komunikasi

Dalam komunikasi, bidang terapan komunikasi dapat diambil dari pemberitaan media massa, komunikasi periklanan, tanda-tanda nonverbal, film, komik-kartun, sastra dan musik. Sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, kartun merupakan suatu gambar interpretative yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya hanya mengungkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa detail, dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti secara cepat.

(emphasized), dan pembelotan (distorted). Mengangkat bagian yang paling aneh, paling spesifik, paling karakteristik, dan bahkan paling menggelikan dari seseorang atau sesuatu.

Secara sederhana, kartun dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu, kartun verbal dan kartun non verbal. Kartun verbal adalah kartun-kartun yang memanfaatkan unsur-unsur verbal seperti kata, frasa, kalimat, wacana, disamping gambar-gambar jenaka untuk memancing senyum dan tawa pembacanya.

Kartun verbal selanjutnya dibagi menjadi dua, kartun verbal yang elemen verbalnya dominan dan kartun verbal yang elemen verbalnya tidak dominan. Kartun verbal yang pertama dapat membangkitkan kelucuan tanpa dukungan gambar. Sedangkan kartun verbal jenis kedua tidak mampu membangkitkan kelucuan tanpa dukungan gambar. Sementara kartun nonverbal adalah kartun yang semata-mata memanfaatkan gambar-gambar/ visualisasi jenaka untuk menjalankan tugas itu. Adapun gambar-gambar yang disajikan pada jenis kartun yang kedua ini adalah gambar-gambar yang memutarbalikkan logika.

Kartun-kartun pasca kemerdekaan dan pada masa revolusi tersebut banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda serta intervensi Inggris dan Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, kartun tetap menunjukkan eksistensinya sebagai media yang menarik. Sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kartun sebagai media penyampaian pesan karena efektivitasnya.

Kartun di media cetak meliputi (Wijana 2003: 10):

1. Kartun Editorial (editorial cartoon) yang digunakan sebagai visualisasi tajuk rencana surat kabar atau majalah. Kartun ini biasanya membicarakan masalah politik atau peristiwa actual sehingga sering disebut kartun politik.

2. Kartun Murni (gag cartoon) yang dimaksud sekadar gambar lucu atau olok-olok tanpa bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual.

3. Kartun Komik (comic cartoon) yang merupakan susunan gambar, biasanya terdiri dari tiga sampai enam kotak. Isinya komentar humoristis tentang suatu peristiwa atau masalah aktual.

Komik Wak Dul sendiri dikategorikan ke dalam jenis yang ketiga, yakni kartun komik. Sebab komik strip Wak Dul dihadirkan dalam susunan gambar yang terdiri atas dua hingga tiga kotak penyajiannya berisi komentar yang lucu tentang suatu peristiwa yang sedang hangat dimasyarakat.

II.6.1 Komik Strip

Biasanya, komik dicetak diatas kertas dan dilengkapi dengan teks biasa atau yang ditempatkan dalam balon kata. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri.

Komik strip adalah komik yang terdiri dari sedikit (satu deret) panel yang biasanya horizontal. Komik ini biasanya dimuat pada koran atau majalah secara rutin. Ceritanya pun langsung bisa selesai atau bersambung. Komik strip adalah rangkaian gambar dan teks yang menjelaskan cerita. Komik strip memiliki ciri-ciri terdiri dari rangkaian gambar terpisah, gambar lebih penting dibanding teks, didesain untuk dicetak dan bercerita. Ciri komik strip antara lain, terdiri dari rangkaian gambar yang mengandung cerita, gambar lebih dominan dibandingkan dengan teks, bersifat komikel, dan dirancang untuk dipublikasikan (www.unnes.ac.id).

Berikut adalah jenis-jenis komik (www.jagoancomic.com) :

1. Komik potongan (comic strip), penggalan-penggalan gambar yang disusun/ dirangkai menjadi sebuah alur cerita pendek. Namun isi ceritanya tidak terpaku harus langsung selesai bahkan bisa juga dijadikan suatu cerita bersambung/ berseri. Biasanya terdiri dari 3 hingga 6 panel atau sekitarnya. Komik strip ini biasanya dimuat dalam tampilan harian atau mingguan di sebuah surat kabar, majalah maupun tabloid/ buletin. Penyajian isi cerita juga dapat berupa humor/ banyolan atau cerita yang serius, yang asyik untuk disimak setiap periodenya hingga tamat.

sering disebut sebagai komik cerita pendek. Biasanya dalam buku komik berisikan 32 halaman, pada umumnya ada juga yang 48 dan 64 halaman, dimana di dalamnya berisikan cerita, iklan, dan lain-lain.

3. Komik novel graphis (graphic novel), biasanya isi cerita lebih panjang dan komplikasi serta membutuhkan tingkat berpikir yang lebih dewasa untuk pembacanya. Isi buku bisa lebih dari 100 halaman. Bisa juga dalam bentuk seri atau cerita putus.

4. Komik tahunan (comic annual), bila pembuat komik sudah dalam lembaga penerbit yang serius, si penerbit akan secara teratur/ berkala (misalkan setiap tahun atau setiap beberapa bulan sekali) akan menerbitkan buku-buku komik baik cerita putus maupun serial.

5. Album komik (comic album), para penggemar bacaan komik baik itu komik karikatur maupun komik strip dapat mengkoleksi (hasil guntingan dari berbagai sumber media bacaan), dimana hasil koleksinya dikumpulkan dan disusun rapi/ dikliping menjadi sebuah album bacaan. 6. Komik online (webcomic), selain media cetak seperti surat kabar,

7. Buku instruksi dalam format komik (instructional comics), sebuah panduan atau instruksi sesuatu dikemas dalam format komik, bisa dalam bentuk buku komik, poster komik, atau tampilan lainnya. Pengguna/ pembaca akan lebih mudah cepat mengerti bila melihat alunan gambar dari pada harus membaca prosedur-prosedur dalam bentuk tulisan. Selain itu dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

8. Komik ringan (comic simple), biasanya jenis komik ini terbuat dari hasil cetakan kopian dan steples (buatan tangan). Pemilik dan pembuat komik dengan biaya yang rendah turut dapat menciptakan komik-komik dan berkarya, cara ini digunakan sebagai alternative cara untuk turut berkarya kecil-kecilan, bisa dijadikan langkah awal bagi para komikus. Contoh, Kakek Bejo (www.pragatcomic.com).

Dahulu komik-komik Indonesia yang terdapat di surat kabar lebih banyak memuat komik-komik Amerika. Bahkan kehadiran komik di media cetak khususnya surat kabar hanya beredar pada surat kabar yang bertaraf nasional, sebab hanya surat kabar yang besar tersebut yang mampu membeli master komik dengan harga yang mahal dari luar negeri. Dulu, karya para komikus Indonesia dianggap belum memuaskan dan belum stabil sehinga jarang terdapat di surat kabar.

Timoer. Tahun 1942 muncul komik Roro Mendut karya B. Margono di harian Sinar Matahari, Yogyakarta. Pada zaman Indonesia merdeka tahun 1948 muncul komik bertema kepahlawanan seperti Pangeran Dipenogoro, Djoko Tingkir,

Kisah Pendudukan Jepang. Tahun 1952 adalah awal kebangkitan komik di

Indonesia, yaitu dengan terbitnya buku komik yang melegenda Sri Asih karya R.A. Kosasih, disusul dengan munculnya banyak buku komik lainnya dengan kisah pewayangan dan heroisme.

Pada tahun 1950-an, komik asing dari Amerika telah masuk Indonesia, misalnya Flash Gordon, Tarzan, Phantom, dan komik seri Walt Disneys yang dicetak melalui media massa saat itu. Kejenuhan komik Indonesian dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia telah memungkinkan komik asing masuk dengan gencar ke Indonesia. Tak ketinggalan komik Prancis pun turut merajai pasar komik Indonesia, seperti Tin Tin, Asterix, dan Tanguay.

Bahkan tahun 1990 adalah awal membludaknya komik-komik Jepang yang mengalahkan komik-komik lainnya hingga kini. Pengaruh komik Jepang ini sangat kuat, dengan tokoh-tokonya yang bermata lebar telah banyak dicontoholeh komikus-komikus Indonesia yang berusaha membangkitkan dunia perkomikan di Negara sendiri.

Seorang pembuat komik, setidaknya harus mengenal 4 elemen utama yang membangun wujud komik (Koendoro, 2007: 31-40) yaitu:

1. Sosok gambar atau ilusi.

3. Unsur frame (bingkai), yang disebut juga ruang adegan.

4. Balon kata, yakni ruang tempat menaruh teks narasi atau menampilkan kata-kata. Karena merupakan elemen ilustrasi, sebaiknya dibuat dengan rapi, balok teks jangan sampai terlalu padat.

Menurut Mcloud (2007: 9), komik merupakan aliran pilihan yang berkesinambungan, terdiri dari pencitraan, alur cerita, dialog, komposisi, gesture, dan pilihan-pilihan lainnya yang terbagi menjadi 5 tipe dasar yaitu (Mcloud, 2007: 10-23):

1. Pilihan momen, dengan menentukan momen yang akan dimasukkan ke dalam cerita. Pilihan momen adalah perencanaan kasar untuk membongkar cerita menjadi kepingan. Dari pilihan momen yang berupa sketsa kasar ini, pembaca sudah dapat membaca aksi dengan jelas, sebab setiap bingkai yang berisi momen menjelaskan plot cerita.

2. Pilihan bingkai, memilih jarak dan sudut pandang yang tepat untuk momen yang telah dipilih dan cara memotongnya. Hal ini sama dengan memilih sudut kamera dalam fotografi dan film, perbedaannya hanya terdapat pada ukuran, bentuk dan posisi panel. Bingkai adalah alat untuk mengarahkan pembaca pada karakter dan objek.

hanya pada tampilan-tampilan umum seperti baju, mobil, senyum dan lain sebagainya.

4. Pilihan kata, menyusun kata yang menambah informasi penting dan menyati dengan citra di sekeliling mereka. Dalam hal ini, kata menjadi sekutu yang kuat dalam berkomunikasi. Kata membawa ketegasan, tidak ada kesamaran makna citra yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ada hal-hal yang hanya dapat dijelaskan oleh kata. Kata digunakan untuk memadatkan cerita, meringkas perubahan cepat dengan sebuah kalomat tunggal seperti dalam transisi lokasi ke lokasi.

5. Pilihan alur, menuntun pembaca mengikuti aturan panel dalam halaman ataupun layar. Alur menuntun pembaca agar sampai pada alur dan tujuan cerita. Dalam menentukan alur, terdapat kesepakatan tak tertulis antara kartunis dan pembaca dalam menentukan arah baca dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah. Panel ini juga berlaku pada penempatan balon kata, sehingga menciptakan kesederhanaan.

Secara sederhana, berikut struktur komik (Koendoro, 2007: 117-118): Dimulai dari introduksi (memperkenalkan tokoh utama, sosok fisik, serta

latar belakang, atau apa pun yang akan berpengarih utama dalam tatanan cerita.

Konflik 1 (dengan hadirnya tokoh lain, yang bisa menjadi teman atau

sebaliknya menjadi sosok antagonis atau musuh).

Dalam proses pembuatannya, komik dapat dipadukan dengan pengetahuan multimedia, dan sangat baik jika dapat disajikan dari segi sinematografis (Koendoro, 2007: 62-78). Ada empat sudut pandang dalam membuat komik, pertama sudut pandang dari bawah (low angle), digunakan untuk menunjukkan kegagahan, kepahlawanan atau apa yang layak kita lihat dari bawah. Kedua, sudut pandang sejajar, sudut pandang setinggi mata kita. Ketiga, sudut pandang atas, pandangan dari atas, untuk memperlihatkan panorama yang luas juga bisa menggambarkan emosi. Keempat sudut pandang burung (bird’s eye

view), lebih ekstrem dibanding sudut pandang atas, penglihatan burung dari atas.

Terdapat lima jarak pandang yang digunakan dalam membuat komik. Jarak pandang jauh (long shot) yang lebih banyak menggambarkan suasana, ada subjek, latar depan, latar belakang. Kedua, jarak pandang untuh (full shot), subjek digambar pebuh dari kepala hingga kaki. Ketiga, jarak pandang menengah (medium shot), jarak pandang dari pinggang ke atas atau dari pinggang ke bawah.

Keempat, jarak pandang dekat (close up), jarak pandang yang fokus kepada

mimic wajah ataupun gerakan lain yang menggambarkan kegiatan dari dekat.

Kelima, jarak pandang sangat dekat (big close up), fokus terdekat untuk

memperlihatkan detail kepada pembaca.

gambar (juxta position). Pola arah pandang ini juga berlaku pada penempatan teks dan balon kata. Sebagaimana bangsa Indonesia yang menggunakan pandangan baca ke kiri ke kanan, maka begitu juga dengan penyusunan teks.

II.6.2 Kartun-Komik Strip Sebagai Opini Media

Pada saat ini kartun adalah gambar yang bersifat dan bertujuan sebagai humor satir. Jadi, kartun tidak hanya merupakan pernyataan rasa seni untuk kepentingan seni semata-mata, melainkan mempunyai maksud melucu, bahkan menyindir dan mengkritik (Wijana, 2003: 4). Humor sendiri dibagi atas dua bagian, humor kering dan humor segar. Humor kering biasanya dilancarkan untuk menyindir atau bahkan menghina pihak lawan bicara, sedangkan humor segar benar-benar demi menyenangkan hati pihak lawan bicara (Wibowo, 2002: 141).

Kartun dalam media massa diartikan sebagai opini redaksi media dalam bentuk gambar yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan memasukkan unsur kelucuan, anekdot atau humor. Semula kartun berguna hanya untuk selingan atau ilustrasi belaka. Namun dalam perkembangannya, kartun dijadikan sarana untuk penyampaian kritik yang sehat. Dikatakan kritik sehat karena penyampaiannya dilakukan dengan gambar-gambar lucu dan menarik.

kritik sosial atau sebaliknya menjadi tokoh yang pasrah pada korban system. Ditengah banyolan, tokoh yang sangat dikenal itu membentuk ciri khas, berjuang dalam kehidupan sehari-hari yang penuh suka duka. Tokoh tersebut juga bergerak dalam lingkungan sehari-hari, punya kerabat dan kenalan, bergantung pada suasana yang ingin diciptakan komikus.

Wahana kritik sosial ini sering ditemui di berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah dan tabloid. Media pers di Indonesia menampilkan komik-kartun sebagai ungkapan kritis terhadap berbagai masalah yang berkembang secara tersamar dan tersembunyi. Dalam meida ini kartun biasanya disajikan sebagai selingan setelah para pembaca menikmati rubrik-rubrik atau artikel-artikel yang lebih serius. Dengan kartun, para pembaca dibawa ke dalam situasi yang lebih santai. Meskipun pesan-pesan dalam kartun sama seriusnya dengan pesan-pesan yang disampaikan lewat berita dan artikel, pesan-pesan kartun sering lebih mudah dicerna atau dipahami sehubungan dengan sifatnya yang menghibur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Deskripsi Subjek Penelitian

III.1.1 Profil Surat Kabar Harian Posmetro

Jawa Pos Grup merupakan salah satu ikon kerajaan media terbesar di Indonesia. Perusahaan media yang dimiliki oleh pengusaha Dahlan Iskan (sekarang menjadi direktur utama PT. PLN) ini memiliki lebih dari 70-an media di seluruh Indonesia. Perusahaan ini terus menerus melakukan ekspansi pasar, termasuk di Sumatera Utara dengan menerbitkan media lokal. Sekitar tahun 1998, Jawa Pos mulai melirik potensi pasar di Sumatera Utara. Di tahun itu mereka menerbitkan Surat kabar Radar Medan. Selanjutnya, Jawa Pos Grup menerbitkan lagi surat kabar dengan format yang sama. Surat kabar itu diberi nama Radar Nauli. Surat kabar ini lebih ditujukan ke daerah-daerah atau kota yang jauh dari Medan, seperti Labuhan Batu dan Tapanuli. Karena itu mereka mencetak lebih awal daripada Radar Medan.

Sehari-hari, Radar Nauli dan Radar Medan berada dalam kantor yang sama. Percetakannya juga sama. Kru yang bekerja di kedua surat kabar itu merupakan pecahan dari yang ada di Radar Medan. Artinya kru yang ada dibagi menjadi dua. Dan dilakukan penambahan jika terjadi kekurangan jumlah sumber daya.

Tanggal 30 September 2001, Surat Kabar Radar dan Radar Nauli ditutup. Sebagai gantinya, Jawa Pos Grup meluncurkan dua surat kabar yang baru yaitu Posmetro Medan dan Sumut Pos. kru yang bekerja di sana juga dipilih dan dipecah dari Radar dan Radar Nauli.

Tanggal 2 Oktober 2001 Posmetro Medan terbit pertama sekali sehari setelah edisi perdana Sumut Pos. Posmetro yang mengusung motto: “Criminal News Leader” konsisten menyajikan berita kriminal, seks, supranatural dan olahraga. Surat kabar Posmetro Medan membidik para pembaca dari kalangan menengah ke bawah. Para pembaca utama adalah karyawan kantor, pedagang, mahasiswa, dan kaum profesi yang memiliki pendapatan menengah ke bawah.

Posmetro merupakan pelopor dan ikon dari berita-berita kriminal, dimana sebelumnya belum ada koran atau surat kabar yang memuat berita kriminal dengan sangat spesifik dan lengkap. Sejak kehadiran Posmetro di kota Medan, banyak koran atau surat kabar dengan tema yang sama bermunculan. Tapi hal tersebut tidak mengurangi omzet dari penjualan surat kabar ini.

Seiring dengan perkembangan harian ini yang cukup pesat, redaksi dari Posmetro meningkatkan jumlah halamannya dari cuma 10 halaman dengan harga Rp.1000,- sekarang menjadi 16 halaman dengan penambahan-penambahan rubrik-rubrik tertentu dengan harga menjadi Rp.2500,-. Harian Posmetro kemudian menambah komposisinya, yang sekarang ini harian ini menerbitkan rubrik Pro Keadilan, Kabar Lakalantas, iklan dengan halaman lebih khusus, Metro bisnis, Oto Tips, dan Metro Sport.

Dengan penambahan komposisi, harian ini semakin komplit. Sehingga sajian berita yang begitu lengkap menjadikan surat kabar ini menjadi lebih “berwarna” dan tentunya meningkatkan jumlah penjualan setiap tahunnya sejak awal terbit. Jika pada awalnya hanya halaman headlinenya yang full color sekarang ini hampir 80 % harian ini berwarna yang menjadikan harian ini semakin diminati di Kota Medan dan sekitarnya.

III.1.2 Profil Wak Dul

Wak Dul yang berkarakter dewasa dan dianggap lebih dekat dengan karakter kebanyakan pembaca.

Wak Dul selalu hadir di halaman dua dan dicetak hitam putih dan merupakan sebagai hiburan dan refleksi dari berita-berita yang sedang hangat. Komik Wak Dul hadir setiap hari yang digambar oleh kartunis Bonnique Suhendar Wasya. Bonnique Suhendar Wasya atau yang biasa akrab disapa dengan Boniq, memiliki ketertarikan terhadap kartun sejak era komik yang mulai membludak di pasaran dan mulai digemari oleh kaum muda. Sejak saat itu Boniq senang menggambar hasil dari imajinasi beliau, yang terinspirasi dari komik-komik Jepang yang banyak beredar.

Boniq juga merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi, dimana tempat penulis juga sedang menyelesaikan kuliah saat ini. Menurut Boniq, melalui kartun dapat melakukan kritik, protes, serta kontrol sosial lewat gambar-gambar yang menggelitik, walaupun tidak setajam tulisan wartawan. Ketertarikannya bekerja sebagai kartunis karena bisa sesuai dengan hobi yang ditekuni selama ini.