PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK ETANOL

KULIT BUAH DARI TUMBUHAN PETAI (

Parkia speciosa

Hassk.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA

KELINCI

SKRIPSI

OLEH:

MARTKO ROVERCO SIBUEA

NIM 111524045

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK ETANOL

KULIT BUAH DARI TUMBUHAN PETAI (

Parkia speciosa

Hassk.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA

KELINCI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

MARTKO ROVERCO SIBUEA

NIM 111524045

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK ETANOL

KULIT BUAH DARI TUMBUHAN PETAI (

Parkia speciosa

Hassk.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA

KELINCI

OLEH:

MARTKO ROVERCO SIBUEA NIM 111524045

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Pada tanggal : 20 Maret 2015

Pembimbing I, Panitia Penguji,

Drs. Awaluddin Saragih, M.Si., Apt. Prof. Dr. Rosidah, M.Si., Apt. NIP 195008221974121002 NIP 195103261978022001

Pembimbing II, Drs. Awaluddin Saragih, M.Si.,Apt. NIP 195008221974121002

Drs. Saiful Bahri, M.S., Apt. Drs. Rasmadin Mukhtar, M.S., Apt. NIP 1952082411983031001 NIP 194909101980031002

Drs. Suryadi Achmad, M.Sc., Apt. NIP 195109081985031002

Medan, April 2015 Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara Wakil Dekan I,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Pemberian Salep Ekstrak Etanol Kulit Buah Dari Tumbuhan Petai

(Parkia speciosa Hassk.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci”.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak

Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama masa pendidikan. Bapak Drs. Awaluddin Saragih, M.Si., Apt. dan Bapak Drs. Saiful

Bahri, M.S., Apt., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan nasehat selama penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ibu Prof.

Dr. Rosidah, M.Si., Apt., Bapak Drs. Rasmadin Mukhtar, M.S., Apt., dan Bapak Drs. Suryadi Achmad, M.Sc., Apt., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Ibu Dwi

Lestari.P, S.Si., M.Si., Apt., sebagai penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Farmasi USU yang telah mendidik dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan. Pimpinan dan semua staf akademik dan keuangan yang telah membantu penulis

dalam semua proses administrasi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, kakak,

moril maupun materil kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya

penyusunan skripsi ini, Tuhan yang akan memberkati saudara semua.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulisan skripsi ini masih memiliki

banyak kekurangan, oleh karena itu, sangat diharapkan kritikan dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2015 Penulis,

PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH

DARI TUMBUHAN PETAI (Parkia speciosa Hassk.) TERHADAP

PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA KELINCI

Abstrak

Latar belakang: Salah satu jenis tanaman yang hidup di Indonesia yang bermanfaat buahnya adalah petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan dari suku Leguminosae. Tanaman petai berasal dari Malaysia. Buah petai telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan, sedangkan kulit buah petai secara tradisional diketahui untuk pengobatan eksim, luka, dan bisul. kulit merupakan salah satu organ yang paling penting dalam fisiologis tubuh. Organ ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada dibawahnya. Kulit juga berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan menghindari penguapan yang berlebihan. Luka pada kulit menyebabkan berkurang atau hilangnya fungsi-fungsi tersebut pada bagian kulit yang luka dan menimbulkan infeksi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian salep esktrak etanol kulit buah dari tumbuhan petai (Parkia speciosa Hassk.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci.

Tujuan: untuk mengetahui efek penyembuhan terhadap luka sayat pada kelinci dari salep ekstrak etanol kulit buah petai konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5%.

Metode: eksperimen laboratorium, meliputi pengambilan dan pengolahan sampel, pemeriksaan karakterisasi simplisia, pemeriksaan skrining fitokimia, pembuatan salep ekstrak etanol kulit buah petai dan uji aktivitas penyembuhan dari luka sayat.

Hasil: menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol kulit buah petai 2,5%, dan salep ekstrak etanol kulit buah petai 5% memberikan efek daya penyembuhan luka sayat pada kelinci. Paling efektif daya penyembuhan nya adalah betadine salep sebagai kontrol positif sembuh selama 14 hari, kemudian salep ekstrak etanol kulit buah petai 5% sebagai ektrak uji sembuh selama 15 hari, salep ekstrak etanol kulit buah petai 2,5% sembuh selama 17 hari, dan dasar salep sebagai kontrol negatif sembuh selama 20 hari. Dari hasil statistik, bahwa aktivitas penyembuhan luka sayat pada salep ektrak etanol kulit buah petai 5% tidak berbeda signifikan dengan betadine salep.

Kesimpulan: salep ekstrak etanol kulit buah petai dengan konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5% memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci.

THE EFFECT OF GIVING OINTMENT OF ETHANOL EXTRACT

FROM SHELL OF PETAI (Parkia speciosa Hassk.) ON INCISION WOUND

HEALING OF RABBITS

Abstract

Backgrounds : One of Indonesian plants whose nuts can be used is petai (Parkia

speciosa Hassk.). Petai is the member of Leguminosae genus. Petai originally

came from Malaysia. Petai’s nut had been used by people as food, and the shell of

petai had been known traditionally as a treatment for eczema, wound, and

abscess. Skin is one of important organs of human’s body. This organ has a function to protect the tissues below it. Skin also function to keep the stability of our body’s temperature and to avoid evaporation. Incision wound on skin caused the decrease of those skin’s functions on the incision part, and can caused infections. Because of those reasons, it is useful to do an experiment about effect of ointment from ethanol extract from petai’s shell on incision wound healing of rabbits.

Purpose : To know the effect of ointment from ethanol extract from petai’s shell on incision wound healing of rabbits, with concentration 2.5% and concentration 5%.

Methods : Laboratory experiments, include taking and processing samples, simplex characterization, phytochemical screening, ointment’s formulation from

petai’s shell ethanol extract, and the incision wound healing assay.

Result : showing that ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 2.5% and concentration 5% gave the wound healing effect on incisions wound on rabbits. The most effective was Betadine as a positive control, get healed in 14 days. Then, the ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 5%, get healed in 15 days, the ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 2.5% get healed in 17 days, and ointment base as a negative control get healed in 20 days. From the statistic, the activity of incision wound healing by ointment from petai’s shell ethanol extract was not different significantly with Betadine ointment.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

1.3 Hipotesis ... 3

1.4 Tujuan Penelitian ... 3

1.5 Manfaat Penelitian ... 3

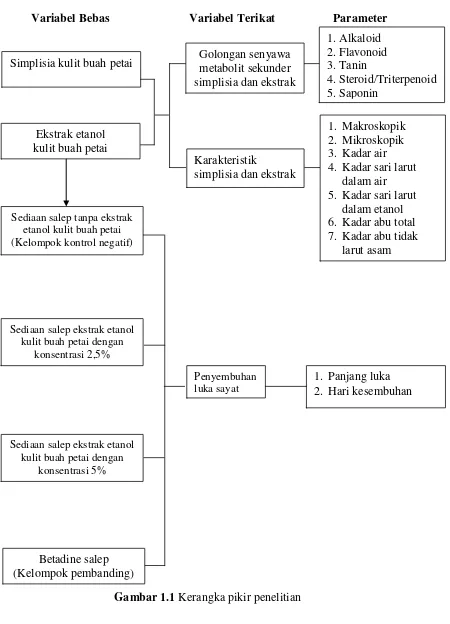

1.6 Kerangka Pikir Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Uraian Tumbuhan ... 5

2.1.1 Sistematika Tumbuhan ... 5

2.1.2 Nama Daerah ... 5

2.1.3 Nama Lain ... 5

2.1.5 Kandungan Kimia Tumbuhan ... 6

2.1.6 Khasiat Tumbuhan ... 6

2.2 Ekstraksi ... 7

2.2.1 Metode-metode Ekstraksi ... 7

2.3 Sediaan Topikal ... 9

2.4 Salep ... 9

2.5 Kulit ... 12

2.5.1 Epidermis ... 13

2.5.2 Dermis ... 14

2.5.3 Subkutis ... 14

2.5.4 Fisiologi Kulit ... 15

2.6 Luka ... 15

2.7 Pengaruh Senyawa Kimia Tumbuhan Terhadap Penyembuhan Luka ... 18

2.7.1 Flavonoid ... 18

2.7.2 Tanin ... 18

2.7.3 Saponin ... 18

2.7.4 Steroid/Triterpenoid ... 19

BAB III METODE PENELITIAN ... 20

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 20

3.2 Alat dan Bahan ... 20

3.2.1 Alat-alat ... 20

3.2.2 Bahan-bahan ... 20

3.3 Pembuatan Larutan Pereaksi ... 21

3.3.2 Larutan Pereaksi Bouchardat ... 21

3.3.3 Larutan Pereaksi Dragendorff ... 21

3.3.4 Larutan Pereaksi Molish ... 21

3.3.5 Larutan Pereaksi Lieberman Bourchard ... 22

3.3.6 Larutan Pereaksi Besi (III) Klorida 1% ... 22

3.3.7 Larutan Pereaksi Timbal (II) Asetat 0,4 M ... 22

3.3.8 Larutan Pereaksi Asam Sulfat ... 22

3.3.9 Larutan Pereaksi Asam Klorida ... 22

3.3.10 Larutan Pereaksi Asam Nitrat 0,5 N ... 22

3.3.11 Larutan Kloralhidrat ... 22

3.4 Penyiapan Sampel ... 22

3.4.1 Pengambilan Sampel ... 22

3.4.2 Identifikasi Tumbuhan ... 23

3.4.3 Pembuatan Simplisia ... 23

3.5 Pemeriksaan Karakteristik Simplisia ... 23

3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik ... 23

3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik ... 23

3.5.3 Penetapan Kadar Air ... 24

3.5.4 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air ... 25

3.5.5 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Etanol ... 27

3.5.6 Penetapan Kadar Abu Total ... 26

3.5.7 Penetapan Kadar Abu yang Tidak larut Dalam Asam ... 26

3.6 Pemeriksaan Skrining Fitokimia serbuk Simplisia ... 26

3.6.2 Pemeriksaan Alkaloid ... 27

3.6.3 Pemeriksaan Glikosida ... 28

3.6.4 Pemeriksaan Flavonoid ... 28

3.6.5 Pemeriksaan Tanin ... 28

3.6.6 Pemeriksaan Saponin ... 29

3.7 Pembuatan Ekstrak ... 29

3.8 Pembuatan Sediaan Salep ... 29

3.9 Pengujian Aktivitas Sediaan SEEKP Terhadap penyembuhan Luka ... 30

3.10 Analisis data ... 31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 32

4.1 Hasil Identifikasi Tumbuhan ... .. 32

4.2 Hasil Karakterisasi dan Skrining Simplisia ... . 32

4.3 Pengujian Sediaan Salep Terhadap Penyembuhan Luka ... 34

4.3.1 Berdasarkan panjang luka dan hari kesembuhan ... 34

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 39

5.1 Kesimpulan ... 39

5.2 Saran ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1 Hasil Pemeriksaan karakteristik Serbuk simplisia ... 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Hasil Identifikasi/Determinasi Tumbuhan Petai ... 43

2 Morfologi Tumbuhan ... 44

3 Gambar Buah Petai Segar dan Kulit Buah Petai ... 45

4 Gambar Simplisia Kulit Buah Petai ... 46

5 Hasil Pemeriksaan Makroskopik ... 47

6 Gambar Hasil Pemeriksaan Mikroskopik ... 48

7 Perhitungan Hasil Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia ... 49

8 Bagan Pembuatan Ekstrak ... 54

9 Bagan Alur Penelitian ... 55

10 Gambar Sediaan ... 56

11 Gambar Perubahan Panjang Luka pada Betadine Salep hari Ke-3, 6, 9, 12, dan 14 ... 57

12 Gambar Perubahan Panjang Luka pada SEEKP 2,5% hari Ke-3, 6, 9, 12, 15, dan 17 ... 58

13 Gambar Perubahan Panjang Luka pada SEEKP 5% hari Ke-3, 6, 9, 12, dan 15 ... 59

14 Gambar Perubahan Panjang Luka pada Dasar Salep hari Ke -3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 20 ... 60

PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH

DARI TUMBUHAN PETAI (Parkia speciosa Hassk.) TERHADAP

PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA KELINCI

Abstrak

Latar belakang: Salah satu jenis tanaman yang hidup di Indonesia yang bermanfaat buahnya adalah petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan dari suku Leguminosae. Tanaman petai berasal dari Malaysia. Buah petai telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan, sedangkan kulit buah petai secara tradisional diketahui untuk pengobatan eksim, luka, dan bisul. kulit merupakan salah satu organ yang paling penting dalam fisiologis tubuh. Organ ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada dibawahnya. Kulit juga berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan menghindari penguapan yang berlebihan. Luka pada kulit menyebabkan berkurang atau hilangnya fungsi-fungsi tersebut pada bagian kulit yang luka dan menimbulkan infeksi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian salep esktrak etanol kulit buah dari tumbuhan petai (Parkia speciosa Hassk.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci.

Tujuan: untuk mengetahui efek penyembuhan terhadap luka sayat pada kelinci dari salep ekstrak etanol kulit buah petai konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5%.

Metode: eksperimen laboratorium, meliputi pengambilan dan pengolahan sampel, pemeriksaan karakterisasi simplisia, pemeriksaan skrining fitokimia, pembuatan salep ekstrak etanol kulit buah petai dan uji aktivitas penyembuhan dari luka sayat.

Hasil: menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol kulit buah petai 2,5%, dan salep ekstrak etanol kulit buah petai 5% memberikan efek daya penyembuhan luka sayat pada kelinci. Paling efektif daya penyembuhan nya adalah betadine salep sebagai kontrol positif sembuh selama 14 hari, kemudian salep ekstrak etanol kulit buah petai 5% sebagai ektrak uji sembuh selama 15 hari, salep ekstrak etanol kulit buah petai 2,5% sembuh selama 17 hari, dan dasar salep sebagai kontrol negatif sembuh selama 20 hari. Dari hasil statistik, bahwa aktivitas penyembuhan luka sayat pada salep ektrak etanol kulit buah petai 5% tidak berbeda signifikan dengan betadine salep.

Kesimpulan: salep ekstrak etanol kulit buah petai dengan konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5% memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci.

THE EFFECT OF GIVING OINTMENT OF ETHANOL EXTRACT

FROM SHELL OF PETAI (Parkia speciosa Hassk.) ON INCISION WOUND

HEALING OF RABBITS

Abstract

Backgrounds : One of Indonesian plants whose nuts can be used is petai (Parkia

speciosa Hassk.). Petai is the member of Leguminosae genus. Petai originally

came from Malaysia. Petai’s nut had been used by people as food, and the shell of

petai had been known traditionally as a treatment for eczema, wound, and

abscess. Skin is one of important organs of human’s body. This organ has a function to protect the tissues below it. Skin also function to keep the stability of our body’s temperature and to avoid evaporation. Incision wound on skin caused the decrease of those skin’s functions on the incision part, and can caused infections. Because of those reasons, it is useful to do an experiment about effect of ointment from ethanol extract from petai’s shell on incision wound healing of rabbits.

Purpose : To know the effect of ointment from ethanol extract from petai’s shell on incision wound healing of rabbits, with concentration 2.5% and concentration 5%.

Methods : Laboratory experiments, include taking and processing samples, simplex characterization, phytochemical screening, ointment’s formulation from

petai’s shell ethanol extract, and the incision wound healing assay.

Result : showing that ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 2.5% and concentration 5% gave the wound healing effect on incisions wound on rabbits. The most effective was Betadine as a positive control, get healed in 14 days. Then, the ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 5%, get healed in 15 days, the ointment from petai’s shell ethanol extract with concentration 2.5% get healed in 17 days, and ointment base as a negative control get healed in 20 days. From the statistic, the activity of incision wound healing by ointment from petai’s shell ethanol extract was not different significantly with Betadine ointment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki ekosistem berupa flora

dan fauna yang tergolong cukup beragam di dunia. Kekayaan alam yang cukup berpotensi di Indonesia adalah adanya berbagai spesies flora, dari 40 ribu jenis

flora yang tumbuh di dunia, 30 ribu diantaranya tumbuh di Indonesia. Sekitar 26% telah dibudidayakan, sedangkan sisanya masih tumbuh liar di hutan. Lebih dari 940 jenis tanaman yang dibudidayakan (Syukur dan Hernani, 2002).

Salah satu jenis tanaman yang hidup di Indonesia yang bermanfaat buahnya adalah petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan dari suku

Leguminosae. Tanaman petai berasal dari Malaysia. Buah petai telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan, sedangkan kulit buah petai secara tradisional diketahui untuk pengobatan eksim, luka, dan bisul (Susilo,

2012).

Kulit merupakan salah satu organ yang paling penting dalam fisiologis tubuh. Organ ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada dibawahnya. Kulit

juga berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan menghindari penguapan yang berlebihan. Sebagai indera perasa, kulit dapat merasa rangsangan panas,

dingin, rasa sakit, halus, dan sebagainya. Luka pada kulit menyebabkan berkurang atau hilangnya fungsi-fungsi tersebut pada bagian kulit yang luka (Laili, 2011).

Luka merupakan suatu gangguan normal lepasnya integritas epitel kulit

dan remodeling. Tujuan dari kesembuhan luka adalah penutupan luka dengan

cepat dan secara estetik tidak meninggalkan bekas luka (Yuliani, 2012).

Kebanyakan kulit buah petai dibuang menjadi limbah organik rumah

tangga yang tidak bernilai, namun disisi lain kulit buah petai mengandung senyawa tanin yang merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan yang bersifat sebagai antibakteri, memiliki kemampuan menyamak kulit dan juga

dikenal sebagai astringensia (Robinson, 1995).

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian

salep esktrak etanol kulit buah dari tumbuhan petai (Parkia speciosa Hassk.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil perumusan masalah, sebagai berikut:

a. apakah salep ekstrak etanol kulit buah petai (SEEKP) dapat diformulasi dalam

bentuk sediaan salep.

b. apakah sediaan salep ekstrak etanol kulit buah petai dengan konsentrasi 2,5%

dan 5% memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat terhadap kelinci.

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dibuat hipotesis, sebagai berikut:

a. salep ekstrak etanol kulit buah petai (SEEKP) dapat diformulasikan dalam

bentuk sediaan salep

1.4 Tujuan Penelitan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. untuk membuat sediaan salep dari ekstrak etanol kulit buah petai (SEEKP)

b. untuk menguji aktivitas penyembuhan luka sayat pada kelinci dari sediaan

salep ekstrak etanol kulit buah petai (SEEKP) dengan konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5%.

1.5Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. mendukung program pemerintah untuk melakukan penelitian dan

pengembangan obat tradisional, khususnya untuk penyembuhan luka tersayat. b. dapat menambah inventaris tanaman obat yang berkhasiat pada penyembuhan

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Variabel Bebas Variabel Terikat Parameter

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian Simplisia kulit buah petai Golongan senyawa metabolit sekunder

simplisia dan ekstrak

Sediaan salep ekstrak etanol kulit buah petai dengan

konsentrasi 2,5% Sediaan salep tanpa ekstrak

etanol kulit buah petai (Kelompok kontrol negatif) 2. Hari kesembuhan

Sediaan salep ekstrak etanol kulit buah petai dengan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian tanaman

Uraian tanaman meliputi sistematika tanaman, nama daerah, morfologi

tanaman, kandungan kimia tanaman, dan khasiat tanaman.

2.1.1 Sistematika tanaman

Sistematika tanaman petai adalah sebagai berikut (Susilo, 2012): Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida Ordo : Fabales

Famili : Leguminosae Genus : Parkia

Species : Parkia speciosa Hassk.

2.1.2 Nama daerah

Di Indonesia, pete mempunyai nama-nama daerah antara lain: Pateh (Ambon), Parira (Batak Karo), Pelia (Batak toba), Petar (Lampung), Pete (Jawa

Tengah dan Jawa timur) (Susilo, 2012).

2.1.3 Nama lain

Tanaman petai memiliki nama lain dari negara-negara lain: Ta Khao (Burma), Petai Bean (Inggris), Nejire Fusa Mame No Ki (Jepang), Petai (Malaysia), Patag (Borneo), Kupang (Tagalog), To atau To Kkhao (Thailand)

2.1.4 Morfologi tanaman

Tanaman ini berbentuk pohon dengan tinggi 5-25 m, bercabang banyak, kulit batang berwarna coklat kemerah-merahan dan daun menyirip ganda. Bunga

ketika masih muda (belum tumbuh benang sari dan putik) berwarna hijau, keras dan berbentuk bongkol. Bunga ini setelah dewasa ditumbuhi benang sari dan putik berwarna kuning hingga ukuran membesar dan empuk seperti spon. Bentuk buah

polong-polongan, berisi biji dan biji tersebut agak lunak ketika masih muda dan keras setelah tua. Awal buah petai berwarna hijau muda, kemudian semakin lama

menjadi hijau tua dan setelah masak akan berwarna hitam. Tiap satu papan buah petai mempunyai biji benih antara 12-18 biji (Susilo, 2012).

2.1.5 Kandungan kimia tanaman

Dalam biji tanaman petai memiliki banyak kandungan bahan alam yang berkhasiat seperti karbohidrat, protein, lemak, fosfor, zat besi, sulfur, vitamin A, vitamin C, sukrosa, fruktosa, glukosa, tanin, saponin, flavonoida dan polifenol

(Susilo, 2012).

2.1.6 Khasiat tanaman

Buah petai secara umum dimanfaatkan sebagai obat diabetes melitus dan cacingan. Petai merupakan bagian dari makanan yang berpengaruh baik bagi pencernaan karena memiliki tekstur yang lembut, halus, mampu menetralkan

asam lambung, mengurangi iritasi dan melapisi permukaan dalam lambung. Kulit buah petai secara tradisional dimanfaatkan untuk pengobatan eksim, luka, dan

2.2 Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut

yang sesuai (Ditjen POM, 2000).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu

pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid dan lain-lain.

Diketahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000).

2.2.1 Metode-metode ekstraksi

Menurut Ditjen POM (2000) metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dibagi ke dalam dua cara yaitu:

a. Cara dingin

1. Maserasi, adalah proses pengektraksian simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti

dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan

maserat pertama dan seterusnya.

2. Perkolasi, adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna

(exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan.

perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus-menerus sampai

diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. b. Cara panas

1. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. 2. Sokletasi, adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang

terdapat dalam zat padat dengan cara penyarian berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi.

3. Digesti, adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4. Infundasi, adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur

96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5. Dekok, adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 menit) dan temperatur

sampai titik didih air.

2.3 Bentuk Sediaan Topikal

Penggunaan obat secara topikal diberikan melalui kulit terutama pada bagian superfisial epidermis untuk tujuan lokal. Bentuk sediaan topikal apabila

kulit secara difusi pasif dimana yang berperan adalah laju absorpsi dan jumlah zat

yang terabsorpsi (Jas, 2004).

Stratum korneum sebagai jaringan keratin akan berlaku sebagai membran

buatan yang semi permeabel, dan molekul obat dapat terpenetrasi dengan cara difusi pasif. Bahan yang mempunyai sifat yang larut dalam minyak dan air merupakan bahan yang baik untuk difusi melalui stratum korneum seperti juga

melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit (Ansel, 1989).

2.4 Salep

Menurut Farmakope Indonesia Edisi IV (1995), salep adalah sediaan

setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik, kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat dalam

salep yang mengandung obat keras atau narkotika adalah 10 %.

Menurut Syamsuni (2007), penggolongan salep menurut efek terapinya, salep dibagi atas:

1. Salep Epidermik (Salep Penutup)

Digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal, karena bahan obat tidak diabsorbsi.

Kadang-kadang ditambahkan antiseptik, astringen untuk meredakan rangsangan. Dasar salep yang terbaik adalah senyawa hidrokarbon (vaselin).

2. Salep Endodermik

Salep dimana bahan obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorbsi sebagian. Untuk melunakkan kulit atau selaput lendir diberi lokal

3. Salep Diadermik (Salep Serap)

Salep dimana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorbsi seluruhnya, misalnya pada salep yang

mengandung senyawa mercuri, iodida, belladonnae. Dasar salep yang baik adalah adeps lanae dan oleum cacao.

Menurut Farmakope Indonesia edisi IV (1995), dasar salep yang

digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok, yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dasar

salep larut dalam air. Setiap salep obat menggunakan salah satu dasar salep tersebut.

1. Dasar Salep Hidrokarbon

Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak, antara lain vaselin putih dan salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampurkan kedalamnya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang

kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien, sukar dicuci, tidak

mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. 2. Dasar Salep Serap

Dasar salep serap ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas

dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak (parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat), dan kelompok kedua terdiri

3. Dasar Salep yang dapat dicuci dengan air.

Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik (krim). Dasar salep ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air, karena

mudah dicuci dari kulit atau dilap basah sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetika. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini dari pada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan

lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologik.

4. Dasar Salep Larut Dalam Air

Kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungannya seperti dasar

salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air, seperti parafin, lanolin anhidrat atau malam. Dasar salep ini lebih tepat disebut gel.

Pemilihan dasar salep tergantung pada beberapa faktor yaitu khasiat yang diinginkan, sifat bahan obat yang dicampurkan, ketersediaan hayati, stabilitas dan

ketahanan sediaan jadi. Dalam beberapa hal perlu menggunakan dasar salep yang kurang ideal untuk mendapatkan stabilitas yang diinginkan. Misalnya obat-obat yang cepat terhidrolisis, lebih stabil dalam dasar salep hidrokarbon daripada dasar

salep yang mengandung air, meskipun obat tersebut bekerja lebih efektif dalam dasar salep yang mangandung air.

Menurut Syamsuni (2007), kualitas dasar salep yang baik adalah:

2. Lunak, semua zat yang ada dalam salep harus dalam keadaan halus, dan

seluruh produk harus lunak dan homogen. 3. Mudah dipakai dan dapat terdistribusi merata.

4. Dasar salep yang cocok.

2.5 Kulit

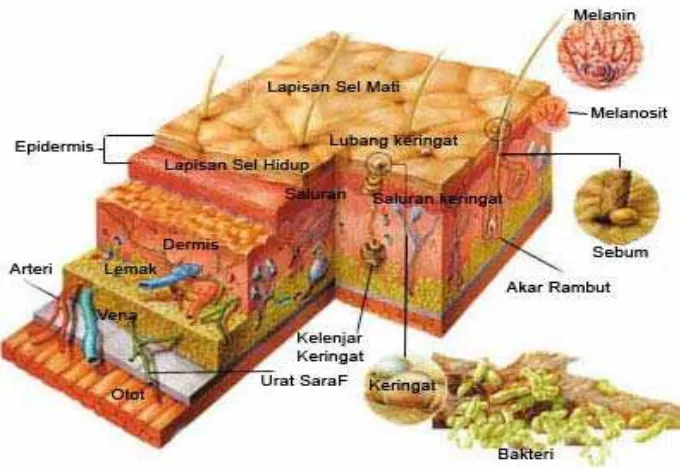

Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh,

merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16 % berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7-3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5- 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm

tergantung dari letak, umur dan jenis kelamin. Secara embriologis kulit berasal dari dua lapis yang berbeda, lapisan luar adalah epidermis yang merupakan

2.5.1 Epidermis

Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan tidak terdapat pembuluh darah. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit,

Langerhans dan merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5 % dari seluruh ketebalan kulit. Terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu.

Epidermis diperbaharui setiap 28 hari untuk migrasi ke permukaan, hal ini tergantung letak, usia dan faktor lain. Merupakan satu lapis sel yang mengandung

melanosit. Fungsi Epidermis: Proteksi barier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit) dan sel Langerhans (Arisanty, 2013).

Menurut Arisanty (2013), Epidermis terdiri atas lima lapisan (dari lapisan yang paling atas sampai yang terdalam):

a. Stratum Korneum: terdiri dari sel keratinosit yang bisa mengelupas dan

berganti.

b. Stratum Lusidum: biasanya terdapat pada kulit tebal telapak kaki dan

telapak tangan. Tidak tampak pada kulit tipis.

c. Stratum Granulosum: ditandai oleh 3-5 lapis sel poligonal gepeng yang

intinya ditengah dan sitoplasma terisi oleh granula basofilik kasar yang

dinamakan granula keratohialin yang mengandung protein kaya akan histidin. Terdapat sel Langerhans.

d. Stratum Spinosum: terdapat berkas-berkas filamen yang dinamakan

e. Stratum Basale (Stratum Germinativum): terdapat aktifitas mitosis yang

hebat dan bertanggung jawab dalam pembaharuan sel epidermis secara konstan.

2.5.2 Dermis

Merupakan bagian yang paling penting di kulit. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis.

Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari dua lapisan:

a. Lapisan papiler: tipis mengandung jaringan ikat jarang. b. Lapisan retikuler: tebal terdiri dari jaringan ikat padat.

Serabut-serabut kolagen menebal dan sintesa kolagen berkurang dengan

bertambahnya usia. Dermis mempunyai banyak jaringan pembuluh darah. Dermis juga mengandung beberapa derivat epidermis yaitu folikel rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kualitas kulit tergantung banyak tidaknya derivat

epidermis di dalam dermis. Fungsi dermis adalah sebagai struktur penunjang,

mechanical strength, suplai nutrisi, menahan shearing forces dan respon inflamasi

(Arisanty,2013).

2.5.3 Subkutis

Merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari

lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda

sebagai pelekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk

tubuh dan mechanical shock absorber.

2.5.4 Fisiologi Kulit

Kulit merupakan organ yang berfungsi sangat penting bagi tubuh diantaranya adalah memungkinkan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, sebagai barier infeksi, mengontrol suhu tubuh (termoregulasi), sensasi, eskresi dan

metabolisme. Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dari elektrolit, trauma mekanik, ultraviolet dan sebagai barier dari invasi

mikroorganisme patogen. Sensasi telah diketahui merupakan salah satu fungsi kulit dalam merespon rangsang raba karena banyaknya akhiran saraf seperti pada daerah bibir, puting dan ujung jari. Kulit berperan pada pengaturan suhu dan

keseimbangan cairan elektrolit. Termoregulasi dikontrol oleh hipothalamus. Temperatur perifer mengalami proses keseimbangan melalui keringat, insensible loss dari kulit, paru-paru dan mukosa bukal. Temperatur kulit dikontrol dengan

dilatasi atau kontriksi pembuluh darah kulit. Bila temperatur meningkat terjadi vasodilatasi pembuluh darah, kemudian tubuh akan mengurangi temperatur

dengan melepas panas dari kulit dengan cara mengirim sinyal kimia yang dapat meningkatkan aliran darah di kulit. Pada temperatur yang menurun, pembuluh darah kulit akan vasokontriksi yang kemudian akan mempertahankan panas

(Arisanty,2013).

2.6 Luka

Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka dapat dibagi menjadi 4 jenis: a. Stadium I, luka superfisial (Non-Blanching Erithema): yaitu luka yang

terjadi pada lapisan epidermis kulit.

b. Stadium II, luka partial thickness: yaitu hilangnya lapisan kulit pada

lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal. c. Stadium III, luka full thickness: yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi

kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai

bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa

merusak jaringan sekitarnya.

d. Stadium IV, luka full thickness: yang telah mencapai lapisan otot, tendon

dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas (Baroroh, 2011).

Penyembuhan luka adalah proses penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak (Boyle, 2009). Proses penyembuhan luka dibagi

menjadi tiga fase penyembuhan luka, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase remodeling (Arisanty, 2013).

Pada fase inflamasi atau fase satu, fase ini ditandai dengan adanya

eritrema, hangat pada kulit, udema dan rasa sakit yang berlangsung sampai hari ke-3 atau hari ke-4 setelah terjadinya luka. terjadi peningkatan aliran darah ke

berfungsi untuk memakan mikroorganisme dan sisa sel-sel yang mati (Dewi, dkk.,

2013).

Fase berikutnya adalah fase proliperasi (perlekatan). Fase ini umumnya

berlangsung pada hari ke-5 sampai ke-20. Pada fase ini fibroblas membentuk kolagen dan jaringan ikat. Di sini juga terjadi pembentukan kapiler baru yang dimulai saat terjadi peradangan (Dewi, dkk., 2013). Proses ini sangat penting,

karena tidak ada jaringan baru yang dapat dibentuk tanpa suplai oksigen dan nutrient yang dibawa oleh pembuluh darah yang baru (Boyle, 2009). Proses ini

menandakan terjadinya kesembuhan yang dimulai dari adanya pertumbuhan kapiler dan pertumbuhan jaringan granula yang dimulai dari dasar luka. Proses granulasi berjalan seiring dengan proses reepitelisasi. Sampai pada tahap akhir

proses ini akan terjadi proses epitelisasi pada permukaan luka. Luka akan berkembang menjadi keropeng yang terdiri dari plasma yang bercampur dengan sel-sel mati (Dewi, dkk., 2013).

Proses penyembuhan luka dibagi menjadi tiga fase penyembuhan luka, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi (Arisanty, 2013). Fase

inflamasi ditandai dengan adanya pembengkakan dan kemerahan, fase proliferasi ditandai dengan adanya pembentukan eksudat dan fibroblast yang terlihat seperti kerak pada bagian permukaan luka, dan fase diferensiasi yang ditandai dengan

terbentuknya jaringan baru yang berarti luka mengecil ataupun sembuh (Sjamsuhidajat, dkk., 1997). Fase pematangan atau fase diferensiasi atau fase

remodeling yang dapat berlangsung diatas 21 hari sampai lebih dari 2 bulan

mengawetkan jaringan bekas luka dan proses epitelisasi yang melapisi kulit

(Dewi, dkk., 2013).

Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, meliputi (Perdanakusuma,

2007):

a. Faktor lokal:

Suplai pembuluh darah yang kurang, infeksi, iradiasi, teknik bedah, material

pisau bedah, irigasi, antibiotik, tipe jaringan, dan elektrokoagulasi. b. Faktor umum:

Usia, anemia, obat anti inflamasi, diabetes melitus, hormon, infeksi sistemik, penyakit menular, malnutrisi, obesitas, temperatur, trauma, vitamin C dan vitamin A.

2.7Pengaruh Senyawa Kimia Tumbuhan Terhadap Penyembuhan Luka

2.7.1Flavonoid

Flavonoid bertindak sebagai penampung radikal hidroksi dan superhidroksi

atau memperlambat timbulnya sel nekrosis tetapi juga dengan meningkatkan vaskularisasi dengan demikian melindungi lipid membran terhadap reaksi yang merusak. Jika dipakai di kulit, flavonoid juga dapat menghambat pendarahan

(Robinson, 1995). Flavonoid juga dikenal untuk mempercepat proses penyembuhan luka terutama karena memiliki aktivitas antimikroba dan astringen,

yang memiliki peran dalam penyusutan luka dan peningkatan laju epitelisasi (Barku, 2013).

2.7.2Tanin

signifikan mencegah kerusakan jaringan yang merangsang proses penyembuhan

luka (Barku, 2013). Tanin juga berkhasiat sebagai astringen yang mampu menciutkan luka, menghentikan pendarahan dan mengurangi peradangan, dan

sebagai antibakteri dengan mekanisme tanin merusak dinding sel bakteri (Mun’im, dkk., 2010).

2.7.3 Saponin

Saponin yang terdapat dalam tumbuhan dapat memacu pembentukan kolagen yang berperan dalam proses penyembuhan luka (Mappa, dkk., 2013).

Sedangkan menurut Yenti, dkk., (2011), saponin juga memiliki kemampuan sebagai pembersih dan antiseptik yang berfungsi membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang biasa timbul pada luka sehingga luka tidak

mengalami infeksi yang berat.

2.7.4Terpenoid

Terpenoid dikenal untuk mempercepat proses penyembuhan luka terutama karena

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental meliputi pengambilan dan pengolahan sampel, pemeriksaan karakterisasi simplisia, pemeriksaan

skrining fitokimia, pembuatan salep ekstrak etanol kulit buah petai (SEEKP) dan uji aktivitas penyembuhan dari luka sayat.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2013 di Laboratorium Obat Tradisional, Laboratorium Farmakognosi dan Laboratorium

Farmakologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas laboratorium, aluminium foil, kertas saring, neraca kasar (Ohaus), neraca digital

(Vibra), blender (National), lemari pengering, oven listrik, seperangkat alat perkolator, seperangkat alat destilasi penetapan kadar air, sudip, pinset, pisau cukur, pH meter (Hanna Instrument), desikator, mortir dan stamfer, mikroskop

(Boeco, BM-180, Halogen Lamp), rotary evaporator (Heidolph VV-300), scalpel dengan balde no.5, spatula, spuit, jangka sorong, tanur, gunting, cawan porselin

berdasar rata, kurs porselin tertutup, penangas air, dan pot plastik.

3.2.2 Bahan-bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah: kulit buah petai,

iodida, merkuri (II) klorida, bismut nitrat, asam nitrat, iodium, α-naftol, asam

asetat anhidrat, asam sulfat pekat, methanol (teknis), eter minyak tanah (teknis), etil asetat (teknis), kloralhidrat, timbal (II) asetat, besi (III) klorida, kloroform,

natrium hidroksida, natrium klorida, asam klorida pekat, vaselin, injeksi lidocain 2 ml.

3.3 Pembuatan Larutan Pereaksi

3.3.1 Larutan pereaksi Mayer

Sebanyak 5 g kalium iodida dalam 10 ml air suling kemudian ditambahkan

larutan 1,36 g merkuri dalam 60 ml air suling. Larutan dikocok dan ditambahkan air suling hingga 100 ml (Ditjen POM,1995).

3.3.2 Larutan pereaksi Bouchardat

Sebanyak 4 g kalium iodida ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air suling secukupnya, lalu ditambahkan 2 g iodium kemudian ditambahkan air suling

hingga diperoleh larutan 100 ml (Ditjen POM, 1995).

3.3.3 Larutan pereaksi Dragendorff

Sebanyak 0,8 g bismut (III) nitrat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam

20 ml asam nitrat pekat, pada wadah lain ditimbang sebanyak 27,2 g kalium iodida lalu dilarutkan dalam 50 ml air suling, kemudian kedua larutan

dicampurkan dan didiamkan sampai memisah sempurna. Larutan yang jernih diambil dan diencerkan dengan air suling hingga volume larutan 100 ml (Ditjen POM, 1995).

3.3.4 Larutan pereaksi Molish

Sebanyak 3 g α-naftol ditimbang, kemudian dilarutkan dalam asam nitrat

3.3.5 Larutan pereaksi Lieberman Bourchard

Sebanyak 2 bagian asam asetat anhidrat dicampurkan dengan 1 bagian asam sulfat pekat (Ditjen POM, 1995).

3.3.6 Larutan pereaksi besi (III) klorida 1%

Sebanyak 1 g besi (III) klorida ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air secukupnya hingga diperoleh larutan 100 ml (Ditjen POM, 1995).

3.3.7 Larutan pereaksi timbal (II) asetat 0,4 M

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam

air suling bebas karbondioksida sebanyak 100 ml (Ditjen POM, 1995).

3.3.8 Larutan pereaksi asam sulfat 2 N

Larutan asam sulfat P 9,808% b/v (Ditjen POM, 1995).

3.3.9 Larutan pereaksi asam klorida 2 N

Sebanyak 17 ml larutan asam klorida pekat ditambahkan air suling hingga diperoleh larutan 100 ml (Ditjen POM, 1995).

3.3.10 Larutan pereaksi asam nitrat 0,5 N

Larutan asam nitrat P 31,5% b/v (Ditjen POM, 1995).

3.3.11 Larutan kloralhidrat

Larutan 50 g kloralhidrat P dalam 20 ml air (Ditjen POM, 1995).

3.4 Penyiapan Sampel

Penyiapan sampel meliputi pengambilan sampel, identifikasi tanaman, serta pengolahan sampel.

3.4.1 Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif yaitu diambil dari satu

Bahan penelitian ini adalah kulit buah petai yang diambil dari pajak Sei

sikambing, Kecamatan Medan Helvetia. Sumber diambil dari daerah Pancur Batu, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Identifikasi tanaman

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani Pusat Peneliti Biologi–LIPI Bogor (Lampiran 1 halaman 43).

3.4.3 Pembuatan simplisia

Biji buah petai dikeluarkan dari kulit buah, dibuang pinggiran kulit dan

tangkai buah petai, kemudian kulit buah petai dipotong dengan ukuran 3x3 cm dan dicuci bersih, ditiriskan, kemudian ditimbang berat basah yaitu 3 kg, dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60ºC sampai simplisia rapuh,

kemudian ditimbang berat simplisia menjadi 1,065 kg. Simplisia diserbuk menggunakan blender dan ditimbang berat, kemudian disimpan dalam wadah

plastik yang tertutup rapat.

3.5 Pemeriksaan Karakteristik Simplisia

Pemeriksaan karakteristik simplisia meliputi pemeriksaan makroskopik,

mikroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar sari yang larut dalam air, penetapan kadar sari yang larut dalam etanol, penetapan kadar abu total, dan

penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam (Ditjen POM, 1995).

3.5.1 Pemeriksaan makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan terhadap kulit buah petai segar dan

3.5.2 Pemeriksaan mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik ini dilakukan terhadap irisan melintang kulit buah petai segar dan serbuk simplisia. Pemeriksaan mikroskopik untuk irisan melintang

kulit dari buah petai segar dilakukan sebagai berikut: dibuat irisan melintang kulit buah petai. Hasil irisan tipis diletakkan di atas objek glass (kaca objek) lalu ditetesi larutan kloralhidrat, dipanaskan dengan lampu spiritus, ditutup dengan

deck glass (kaca penutup) dan diamati di bawah mikroskop pada berbagai perbesaran.

Pemeriksaan mikroskopik untuk serbuk simplisia dilakukan sebagai berikut: sejumlah serbuk simplisia ditaburkan merata diatas objek glass (kaca objek) yang telah ditetesi dengan larutan kloralhidrat, ditutup dengan kaca

penutup, kemudian diamati dibawah mikroskop pada berbagai pembesaran.

3.5.3 Penetapan kadar air

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode Azeotropi (Destilasi Toluen).

Alat meliputi labu alas bulat 500 ml, alat penampung, tabung penerima 5 ml berskala 0,05 ml, pendingin, tabung penyambung, pemanas.

Cara kerja:

a. Penjenuhan Toluen

Sebanyak 200 ml toluen dan 2 ml air suling dimasukkan ke dalam labu

alas bulat, dipasang alat penampung dan pendingin, kemudian di destilasi selama 2 jam. Destilasi dihentikan dan dibiarkan dingin selama 30 menit, kemudian

b. Penetapan Kadar Air Simplisia

Sebanyak 5 g serbuk simplisia yang telah ditimbang seksama, dimasukkan ke dalam labu yang berisi toluen jenuh tersebut, lalu dipanaskan hati-hati selama

15 menit. Setelah toluen mendidih, kecepatan tetesan diatur 2 tetes untuk tiap detik sampai sebagian besar air terdestilasi, kemudian kecepatan destilasi dinaikkan sampai 4 tetes tiap detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam

pendingin dibilas dengan toluen. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian tabung penerima dibiarkan mendingin pada suhu kamar. Setelah air dan toluen

memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua volume air yang dibaca sesuai dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen (Ditjen POM, 1995).

3.5.4 Penetapan kadar sari yang larut dalam air

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara, dimaserasi selama 24 jam dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air suling sampai 1

liter) menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian di biarkan selama 18 jam. Saring, uapkan 20 ml filtrat

hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, panaskan sisa pada suhu 105ºC hingga bobot tetap. Kadar dalam persen sari yang larut dalam air dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1995).

3.5.5 Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara, dimaserasi selama 24

kering dengan cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, panaskan sisa pada

suhu 105ºC hingga bobot tetap. Kadar dalam persen sari yang larut dalam etanol 95% dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Depkes RI, 1995).

3.5.6 Penetapan kadar abu total

Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama dimasukkan dalam kurs porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan. Kurs

dipijar perlahan-lahan sampai arang habis, pijaran dilakukan pada suhu 600ºC selama 3 jam kemudian didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap.

Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Depkes RI, 1979).

3.5.7 Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam

Abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu dididihkan dalam 25 ml asam klorida encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam dikumpulkan, disaring melalui kertas saring dipijarkan sampai bobot tetap, kemudian

didinginkan dan ditimbang. Kadar abu yang tidak larut dalam asam dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Depkes RI, 1979).

3.6 Pemeriksaan Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia

Skrining fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak kulit buah petai meliputi pemeriksaan senyawa golongan steroida/triterpenoida, alkaloida, glikosida,

flavonoid, tanin dan saponin.

3.6.1 Pemeriksaan steroida/triterpenoida

Sebanyak 1 g sampel dimaserasi dengan 20 ml eter selama 2 jam, lalu

warna ungu atau merah kemudian berubah menjadi hijau biru menunjukkan

adanya steroida triterpenoida (Harborne, 1987).

3.6.2 Pemeriksaan alkaloida

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g kemudian ditambahkan 1 ml asam klorida 2 N dan 9 ml air suling, dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, didinginkan lalu disaring. Filtrat dipakai untuk percobaan berikut:

a. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan 2 tetes larutan pereaksi Mayer akan

terbentuk endapan berwarna putih atau kuning.

b. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan 2 tetes larutan pereaksi Bouchardat akan

terbentuk endapan berwarna coklat-hitam.

c. Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan 2 tetes larutan pereaksi Dragendorff akan

terbentuk endapan berwarna merah atau jingga

Alkaloida dinyatakan positif jika terjadi endapan atau paling sedikit dua atau tiga dari percobaan diatas (Ditjen POM, 1995).

3.6.3 Pemeriksaan glikosida

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 3 g kemudian disari dengan 30 ml

campuran 7 bagian volume etanol 96% dan 3 bagian volume air suling, selanjutnya ditambahkan 10 ml HCl 2 N, direfluks selama 10 menit, didinginkan dan disaring. Pada 30 ml filtrat ditambahkan 25 ml air suling dan 25 ml timbal (II)

asetat 0,4 M, dikocok, didiamkan selama 5 menit lalu disaring. Filtrat disari sebanyak 3 kali, tiap kali dengan 20 ml campuran 3 bagian volume kloroform dan

terbentuk cincin warna ungu pada batas kedua cairan menunjukkan adanya ikatan

gula (Ditjen POM, 1995).

3.6.4 Pemeriksaan flavonoida

Larutan Percobaan:

Sebanyak 0,5 g sampel disari dengan 10 ml metanol lalu direfluks selama 10 menit, disaring panas-panas melalui kertas saring berlipat, filtrat diencerkan

dengan 10 ml air suling. Setelah dingin ditambah 5 ml eter minyak tanah, dikocok hati-hati, didiamkan. Lapisan metanol diambil, diuapkan pada temperatur 40oC. Sisa dilarutkan dalam 5 ml etil asetat, disaring.

Cara Percobaan:

a. Satu ml larutan percobaan diuapkan hingga kering, sisanya dilarutkan dalam

1-2 ml etanol 96%, ditambahkan 0,5 g serbuk seng dan 2 ml asam klorida 2 N, didiamkan selama satu menit. Ditambahkan 10 ml asama klorida pekat, jika dalam waktu 2-5 menit terjadi warna merah intensif menunjukkan adanya

flavonoida (glikosida-3-flavonol).

b. Satu ml larutan percobaan diuapkan hingga kering, sisanya dilarutkan dalam

1 ml etanol 96%, ditambahkan 0,1 g magnesium dan 10 ml asam klorida pekat, terjadi warna merah jingga sampai merah ungu menunjukkan adanya flavonoida (Ditjen POM, 1995).

3.6.5 Pemeriksaan tanin

Sebanyak 0,5 g sampel disari dengan 10 ml air suling, disaring lalu filtratnya

3.6.6 Pemeriksaan saponin

Sebanyak 0,5 g sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 ml air suling panas, didinginkan kemudian dikocok kuat-kuat

selama 10 detik, timbul busa yang mantap tidak kurang dari 10 menit setinggi 1-10 cm. Ditambahkan 1 tetes larutan asam klorida 2 N, bila buih tidak hilang menunjukkan adanya saponin (Ditjen POM, 1995).

3.7 Pembuatan Ekstrak

Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara perkolasi. Prosedur pembuatan ekstrak: Sebanyak 300 g serbuk simplisia dimasukkan ke dalam bejana tertutup,

dibasahi dengan etanol 70%, kemudian direndam selama 3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam alat perkolator sambil tiap kali di tekan

hati-hati, kemudian cairan penyari dituangkan secukupnya sampai cairan mulai menetes dan diatas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari, perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan

1 ml tiap menit, cairan penyari ditambahkan berulang-ulang secukupnya, sehingga selalu terdapat selapis cairan penyari diatas simplisia. Perkolasi dihentikan jika perkolat yang keluar telah jernih. Perkolat yang diperoleh, dipekatkan dengan alat

rotary evaporator. Kemudian dikeringkan diatas waterbath lebih kurang 24 jam dan diperoleh ekstrak kental sebanyak 85 gram (Ditjen POM, 1995).

3.8 Pembuatan Sediaan Salep

Sediaan salep dibuat dalam 100 g dengan menggunakan formula sebagai

berikut:

1. Formula salep ekstrak etanol kulit buah petai 2,5%:

R/ Ekstrak kulit buah petai 2,5 g

Vaselin ad 100 g

2. Formula salep ekstrak etanol kulit buah petai 5%:

R/ Ekstrak kulit buah petai 5 g

Vaselin ad 100 g

Cara Pembuatan:

Timbang semua bahan, masukkan ekstrak etanol kulit buah petai ke dalam lumpang, tambahkan 3 tetes etanol, gerus homogen. Kemudian tambahkan

vaselin sedikit demi sedikit, gerus homogen.

3.9 Pengujian Aktivitas SEEKP Terhadap Penyembuhan Luka

Pengujian aktivitas SEEKP terhadap penyembuhan luka menggunakan hewan

percobaan kelinci jantan sebanyak 3 ekor, masing-masing kelinci diberi 4 perlakuan sebagai berikut:

Perlakuan 1: kelinci yang diberi betadine salep (F1)

Perlakuan 2: kelinci yang diberi tanpa ekstrak (F2)

Perlakuan 3: kelinci yang diberi formula SEEKP konsentrasi 2,5% (F3)

Perlakuan 4: kelinci yang diberi formula SEEKP konsentrasi 5% (F4)

a. Hewan uji

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci jantan sebanyak 3 ekor dengan berat 1,8–2,0 kg. Sebelum digunakan untuk percobaan, semua kelinci jantan di

aklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari untuk menyesuaikan dengan lingkungan (Tembhurne and sakarkar, 2012).

b. Bahan

Pada pengujian tersebut di perlukan bahan seperti lidokain 2 ml sebagai anastesi lokal, betadine salep sebagai kontrol positif, vaselin sebagai dasar

salep dan salep ekstrak etanol kulit buah petai sebagai bahan uji. c. Cara kerja

Terlebih dahulu bulu pada punggung kelinci dicukur dan ditandai pada

bagian punggung kelinci tersebut dengan ukuran ± 2 cm, kemudian dianastesi lokal dengan injeksi lidokain di bagian kulit yang telah diberi tanda. Kemudian kulit yang telah dianastesi diberi perlakuan penyayatan sesuai dengan ukuran

tanda yang telah dibuat berbentuk garis lurus dengan kedalam luka ± 0,5 cm. Kulit yang telah disayat, dibiarkan selama 24 jam lalu dioleskan salep secara

merata dipermukaan kulit tersebut. Pengamatan di lakukan dengan mengukur perubahan panjang luka setiap hari. Luka dinyatakan sembuh jika luka sudah tertutup rapat.

3.10 Analisis Data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi Tumbuhan

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang

Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor, identitas sampel tumbuhan adalah

Parkia speciosa Hassk., famili Leguminosae yang sering dikenal masyarakat

dengan nama petai (Lampiran 1 halaman 43).

4.2 Hasil Karakterisasi dan Skrining Simplisia.

Hasil pemeriksaan makroskopik terhadap kulit buah petai segar yaitu kulit buah petai berbentuk panjang dan membulat pada bagian tepinya, dengan panjang

± 35-40 cm dan lebar ± 3-5 cm, ujung-ujungnya menggulung, berwarna hijau muda, rasa sepat, tekstur permukaan licin. Hasil pemeriksaan makroskopik terhadap simplisia kulit buah petai yaitu kulit buah berkeriput, berlekuk pada

bagian tepinya, dengan panjang 2-3 cm, berwarna kecoklatan, berasa sepat, dan tidak berbau.

Hasil pemeriksaan mikroskopik pada penampang melintang menunjukkan bahwa kulit buah petai terdiri dari tiga lapisan yaitu eksokarpium yang dibentuk oleh sel epidermis dan sel hipodermis dalam. Mesokarpium yang terdiri dari

kristal kalsium oksalat bentuk kristal pasir, sklereid dan sklereid bernoktah. Lapisan endokarpium yang mencakup beberapa sklerenkim dan epidermis dalam.

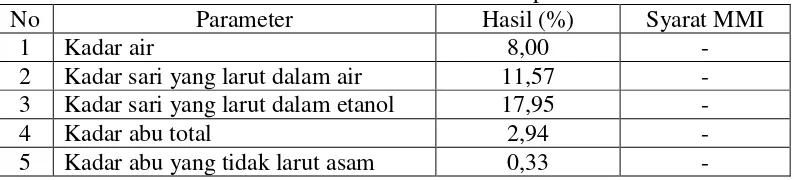

Hasil pemeriksaan karakteristik serbuk simplisia kulit buah petai dapat

dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Pemeriksaan Karakteristik Serbuk Simplisia

No Parameter Hasil (%) Syarat MMI

1 Kadar air 8,00 -

2 Kadar sari yang larut dalam air 11,57 - 3 Kadar sari yang larut dalam etanol 17,95 -

4 Kadar abu total 2,94 -

5 Kadar abu yang tidak larut asam 0,33 -

Berdasarkan Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa kadar air simplisia kulit buah petai diperoleh 8,00%, berarti simplisia sudah memenuhi persyaratan (≤ 10%).

Penetapan kadar air dilakukan berhubungan dengan mutu simplisia agar tidak mudah ditumbuhi mikroorganisme. Hasil penetapan kadar sari larut air simplisia

kulit buah petai adalah 11,57%, sedangkan hasil penetapan kadar sari larut dalam etanol adalah 17,95.

Hasil penetapan kadar abu total simplisia kulit buah petai adalah 2,94%,

sedangkan kadar abu tidak larut asam simplisia adalah 0,33%. Penetapan kadar abu total dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral dan senyawa anorganik

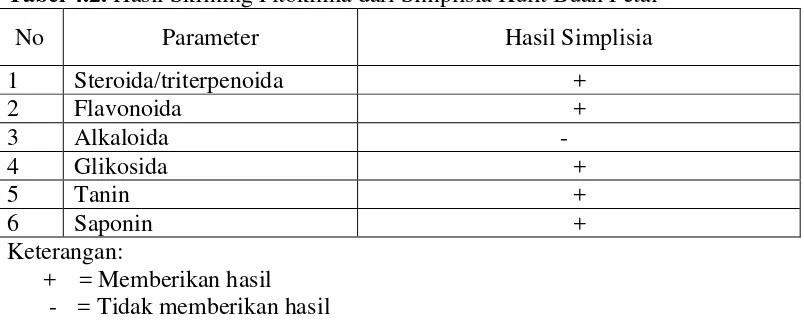

Hasil skrining fitokimia dari serbuk simplisia kulit buah petai dapat dilihat

pada Tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2. Hasil Skrining Fitokimia dari Simplisia Kulit Buah Petai

No Parameter Hasil Simplisia

1 Steroida/triterpenoida +

2 Flavonoida +

3 Alkaloida -

4 Glikosida +

5 Tanin +

6 Saponin +

Keterangan:

+ = Memberikan hasil - = Tidak memberikan hasil

Berdasarkan hasil pemeriksaan skrining fitokimia dari simplisia kulit buah petai menunjukkan hasil yaitu memiliki kandungan senyawa kimia golongan

steroida/triterpenoida, flavonoid, glikosida, tanin dan saponin.

4.3 Pengujian Sediaan Salep Terhadap Penyembuhan Luka

4.3.1 Berdasarkan panjang luka dan hari kesembuhan

Pada penelitian ini jenis luka yang digunakan adalah luka eksisi stadium III atau full thickness, yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati

jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang

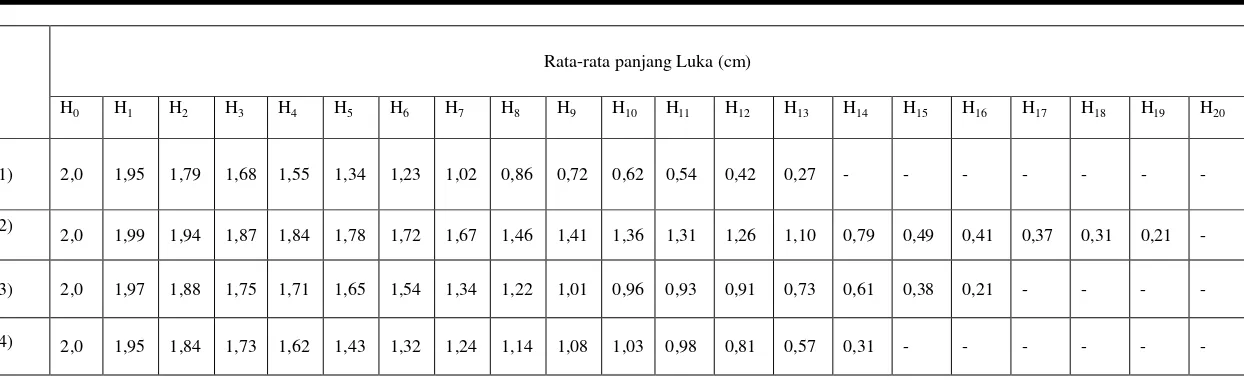

Tabel 4.3 Data Hasil Rata-Rata Pengukuran Panjang Luka pada Kelinci

Kelompok Perlakuan

Rata-rata panjang Luka (cm)

H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

Perlakuan 1 (P1) 2,0 1,95 1,79 1,68 1,55 1,34 1,23 1,02 0,86 0,72 0,62 0,54 0,42 0,27 - - - -

Perlakuan 2 (P2)

2,0 1,99 1,94 1,87 1,84 1,78 1,72 1,67 1,46 1,41 1,36 1,31 1,26 1,10 0,79 0,49 0,41 0,37 0,31 0,21 -

Perlakuan 3 (P3) 2,0 1,97 1,88 1,75 1,71 1,65 1,54 1,34 1,22 1,01 0,96 0,93 0,91 0,73 0,61 0,38 0,21 - - - -

Perlakuan 4 (P4) 2,0 1,95 1,84 1,73 1,62 1,43 1,32 1,24 1,14 1,08 1,03 0,98 0,81 0,57 0,31 - - - - - -

Keterangan:

Perlakuan 1 : kelinci yang diberi betadine salep (P1) Perlakuan 2 : kelinci yang diberi tanpa ekstrak (P2)

Data panjang luka (cm) pada masing-masing hewan uji pada tiap perlakuan dianalisis secara statistik dengan metode ANOVA lalu dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tukey HSD untuk melihat perbedaan nyata dari setiap

perlakuan kelinci. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan ekstrak etanol kulit buah petai pada sediaan salep memberikan perbedaan yang

signifikan dibandingkan dengan sediaan salep tanpa ekstrak etanol kulit buah petai (kontrol negatif) yang mulai terlihat pada hari ke-4 (p<0,05).

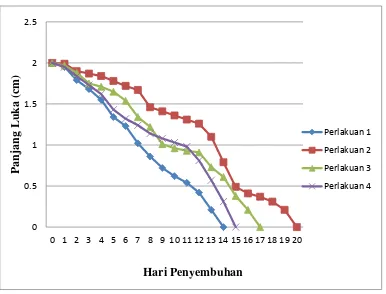

Pengukuran panjang luka yang terlihat pada Tabel 4.3, menunjukkan

bahwa semua kelompok perlakuan dari hari ke-1 sampai hari ke-20 mengalami perubahan pada panjang luka ditunjukkan pada Gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1 Grafik perubahan panjang luka.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa penyembuhan luka pada hari ke-1

berangsur-angsur sembuh hingga hari ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa

SEEKP mengandung zat berkhasiat yaitu saponin, flavonoid, dan tanin yang bekerja dengan baik sehingga darah bisa mengalir ke tempat terjadinya luka dan menstimulus fibroblast hingga luka sembuh sedangkan Betadine salep

dapat menyembuhkan luka sayat karena mengandung bahan aktif povidone iodine yang mampu menyembuhkan infeksi luka dikulit yang disebabkan oleh

bakteri (Anonim, 2010).

SEEKP 2,5% mampu memberikan hasil penyembuhan pada luka, tetapi tidak lebih baik dari SEEKP 5% yang mampu menyembuhkan luka kurang

lebih sama dengan kontrol positif (betadine salep), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi SEEKP, maka semakin cepat proses penyembuhan

luka. Kontrol negatif (dasar salep) menyembuhkan luka dengan waktu yang lebih lama, karena dasar salep tidak memiliki zat berkhasiat yang dapat menyembuhkan luka seperti zat berkhasiat yang dimiliki betadine salep dan

SEEKP.

Pada hari ke-1 dan hari ke-3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara betadine salep (kontrol positif) dengan SEEKP 5% dan SEEKP 2,5%, sementara pada basis salep dengan kontrol negatif terdapat data yang signifikan, SEEKP 2,5% tidak terdapat perbedaan signifikan dengan kontrol

negatif dan SEEKP 5%. Sementara pada hari ke-2 juga terdapat perbedaan signifikan antara kontrol positif dengan SEEKP 2,5% dan kontrol negatif,

hari ke-10 terdapat perbedaan signifikan antara kontrol positif dengan kontrol negatif, SEEKP 2,5%, dan SEEKP 5%, tetapi pada SEEKP 2,5% tidak terdapat perbedaan signifikan SEEKP 5%. Hari ke-11 dan hari ke-12 terdapat

perbedaan signifikan antara kontrol positif dengan kontrol negatif, SEEKP 2,5% dan SEEKP 5%, tetapi pada SEEKP 2,5% tidak terdapat perbedaan yang

signifikan. Hari ke-13 terdapat perbedaan signifikan dari setiap perlakuan. Hari ke-14 kontrol positif sudah menunjukkan sembuh sedangkan kontrol negatif, SEEKP 2,5% dan SEEKP 5% terdapat perbedaan yang signifikan. Hari ke-15

SEEKP 5% sudah menunjukkan sembuh tetapi terdapat perbedaan tidak signifikan antara kontrol negatif dengan SEEKP 2,5%. Pada hari ke-16 terdapat

perbedaan signifikan antara kontrol negatif dengan SEEKP 2,5% dan hari ke-17 SEEKP 2,5% sudah menunjukkan sembuh dan pada hari ke 18 sampai hari 19, kontrol negatif masih terdapat perbedaan signifikan tetapi pada hari

ke-20, kontrol negatif sudah menunjukkan sembuh.

Perubahan luka mulai terlihat jelas dari hari ke-3 pada betadine salep,

SEEKP 2,5%, dan SEEKP 5%, sedangkan pada dasar salep terjadi perubahan pada hari ke-5. Perubahan terus terjadi hingga hari ke-20. Luka dinyatakan sembuh pada betadine salep hari ke-14, pada SEEKP 5% hari ke-15, pada

SEEKP 2,5% hari ke-17 dan pada dasar salep hari ke-20. Sembuh dinyatakan dengan berkurangnya panjang luka, dan cepatnya hari kesembuhan. Dari hasil

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. salep ekstrak etanol kulit buah petai dapat diformulasikan dalam bentuk

sediaan salep.

b. salep ekstrak etanol kulit buah petai ternyata memiliki aktivitas dalam

penyembuhan luka sayat pada kelinci. Hasil statistik menunjukkan

kelompok hewan uji dengan pemberian salep ekstrak etanol kulit buah petai pada konsentrasi 2,5% dan 5% berturut-turut sembuh. Paling efektif daya penyembuhan nya adalah betadine salep sebagai kontrol positif

sembuh selama 14 hari, kemudian salep ekstrak etanol kulit buah petai 5% sebagai ektrak uji sembuh selama 15 hari, salep ekstrak etanol kulit

buah petai 2,5% sembuh selama 17 hari, dan dasar salep sebagai kontrol negatif sembuh selama 20 hari.

5.2 Saran

a. disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan uji

penyembuhan luka secara histopatologi.

b. disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan

pengembangan formulasi ektrak etanol kulit buah petai dalam bentuk sediaan farmasi lainnya seperti krim, gel, dan pasta dalam uji aktivitas

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2011). Anim Agro Technology. Diakses tanggal 11 April 2014.

Ansel, H.C. (1989). Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Edisi keempat. Jakarta: Penerbit UI Press. Hal. 162, 490, 491, 492.

Arisanty, I.P. (2013). Konsep dasar manajemen perawatan luka. Jakarta: Penerbit EGC. Hal. 30-46.

Barku, V.Y.A., Boye, A., dan Ayaba, S. (2013). Phytochemical Screening and Assessment of Wound Healing Activity of The Leaves of Anogeissus

Leiocarpus. European Journal of Experimental Biology. 3 (4): 25.

Baroroh, D.B. (2011). Konsep Luka. Malang: Basic Nursing Department PSIK FIKES UMM . Hal. 2.

Boyle, M. (2006). Wound Healing in Midwifery. United Kingdom: Radcliffe Publishing Ltd. Hal. 14.

Depkes RI. (1979). Farmakope Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 7, 744-748, 902.

Depkes RI. (1994). Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I). Jilid II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 261-262.

Depkes RI. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi keempat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 18.

Dewi, I.A.L.P., Damriyasa, I.M., dan Dada, I.K.A. (2013). Bioaktivitas Ekstrak Daun Tapak Dara (Catharanthus roseus) Terhadap Periode Epitelisasi Dalam Proses Penyembuhan Luka Pada Tikus Wistar. Indonesia Medicus Veterinus. 2 (1): 71-72.

Ditjen POM. (1979). Materia Medika Indonesia. Jilid III. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal. 159, 161-171.

Ditjen POM. (1995). Materia Medika Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 300- 306, 321, 325, 333-337.

Ditjen POM. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat.