EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

TESIS

Oleh

WESSY TRISNA 087005084 / Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Oleh

WESSY TRISNA 087005084 / Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Judul Tesis : EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Nama Mahasiswa : Wessy Trisna Nomor Pokok : 087005084 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua

(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum) (Dr. Marlina, SH, M.Hum)

Anggota Anggota

Ketua Program Dekan

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Telah Diuji

Pada tanggal : 29 September 2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS

Anggota : Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum Dr. Marlina, SH, M.Hum

ABSTRAK

Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan oleh KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana dan bagaimana faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan serta bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu: Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal structure) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Analisis putusan praperadilan di dalam praktek hukum perkara pidana yaitu berupa isi putusan hakim yang memutuskan bahwa putusan praperadilan ditolak atau diterima, dari analisis tersebut putusan praperadilan yang ditolak pada hakekatnya pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutannya sedangkan putusan yang diterima berupa penyidik harus membebaskan tersangka dari tahanan dan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

ABSTRACT

Pretrial institution is one of the institutions introduced by the Indonesian Criminal Codes in law reinforcement neither as an independent trial institution nor as a court-level institution with an authority to make a final decision for a criminal case. A pretrial institution which functions to control the implementation of force attempt as given by the legislation cannot run smoothly because of existing constraints. Based on the background above, the research questions to be answered in this study were how the legislation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is regulated, the factors that fail the applicant who applied for a pretrial in the legal process of criminal case in Medan Court of First Instance and how the decision of pretrial was analyzed in legal practice.

This study employed normative legal research method and the data for this study were qualitatively obtained through observation and each of the data obtained was related to the existing stipulations or legal principles.

Legal regulation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is stated in Article 1 (10) in connection with Article 77 of Law No. 8/1981 and the basic law for the pretrial is regulated in Article 9 of Law No.48/2009 on Main Stipulation on Judicial Authority. The factors causing the failure of the applicant who applies for a pretrial in legal process of criminal case in Medan Court of First Instance can be seen from 3 (three) components: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. The analysis of the pretrial decision in the legal practice of criminal case is in the form of judge’s decision that determines whether the pretrial decision is rejected or accepted. Based on the analysis, the rejected pretrial decision usually occurs because the applicant failed to prove the argumentations of the demand he/she applied while the accepted pretrial decision will say that the investigator must release the suspect from the prison and the investigation and indictment on the suspect must be continued because the closing of investigation and indictment is illegal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat

dan hidayah-Nya, tesis ini telah selesai penulis susun dengan baik.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Adapun judul tesis ini adalah: ”EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM

PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

MEDAN”. Penulis menyadari bahwa mulai dari persiapan sampai penulisan tesis ini

penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah membimbing,

mengarahkan, memberi dorongan semangat dan sumbangan pemikiran lain yang

sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih

yang sebanyak-banyaknya kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin,

SH., MS, Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum., dan Ibu Dr. Marlina, SH.,

M.Hum, selaku komisi pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan

dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada yang terhormat dan terpelajar

Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, dan Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH,

MH, DFM, yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif

dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai tahap ujian

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, M.Sc (CTM), Sp.A (K), selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu

Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

3. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Pada bapak dan Ibu Guru Besar serta Dosen Pengajar pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah

mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Ilmu Hukum.

6. Orang tua tercinta Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum dan Jasmi Riva’i ,SH., yang

senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, do’a, cinta, pengertian dan

membimbing serta menyediakan segala kebutuhan penulis.

7. Kepada abangda, kakanda, dan adik penulis yakni dr. Raufen Rissyamdani, Serli

Dwi Warmi, SH, MKn. dan Ahmad Fadli, yang telah membantu dan memberikan

8. Teristimewa kepada Joko Santoso, yang telah memberikan kasih sayang,

dorongan, semangat dan do’a kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada Adi Mansyar, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.

10.Kepada Tek Rat, Tek Ema, Devi serta seluruh staf Law Office Ediwarman &

Associates, yang telah memberikan semangat dan doa serta perhatian kepada

penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11.Para sahabat yang berbaik hati, yaitu Serenity, Mala, Kak Umi, Kak Mia, bu

Saniah, Rini, Nancy, bang syaiful, bang angkat, Pak nur, bang James, bang Jaka,

dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

banyak memberikan support kepada penulis selama masa pendidikan.

12.Para pegawai/karyawan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa tesis ini

tidak luput dari ketidak sempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik ALLAH

SWT semata. Namun demikian besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat

khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin ya Robbal Alamin.

Medan, September 2010 Penulis,

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Wessy Trisna

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 23 Januari 1986

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. Kota Baru II No. 44 Medan

II. PENDIDIKAN

- SD : Tahun 1992 s/d 1998

SD Perguruan Nasional Khalsa – Medan

- SLTP : Tahun 1998 s/d 2001

SLTP Swasta Harapan – Medan

- SMU : Tahun 2001 s/d 2004

SMU Swasta Harapan – Medan

- Perguruan Tinggi/S1 : Tahun 2004 s/d 2008

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK... . i

ABSTRACT... ii

KATA PENGANTAR... iii

RIWAYAT HIDUP... vi

DAFTAR ISI... vii

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Perumusan Masalah... 10

C. Tujuan Penelitian... 11

D. Manfaat Penelitian... 11

E. Keaslian Penelitian... 11

F. Kerangka Teori dan Konsep... 12

1. Kerangka Teori... 12

2. Kerangka Konsepsi... 22

G. Metode Penelitian ... 24

1. Spesifikasi Penelitian ... 24

2. Metode Pendekatan ... 24

3. Sumber Data... 25

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ... 25

BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG

PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM

PERKARA PIDANA... 27

A. Sejarah Pengaturan Praperadilan... 27

B. Praperadilan Menurut HIR... 31

C. Praperadilan Menurut KUHAP... 32

D. Praperadilan Menurut RUU KUHAP... 59

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMOHON PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN... 73

A. Substansi Hukum (Legal Substance)... 73

B. Struktur Hukum (Legal Sutructure)... 80

C. Kultur Hukum (Legal Culture)... 89

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PRAKTEK HUKUM PERKARA PIDANA... 95

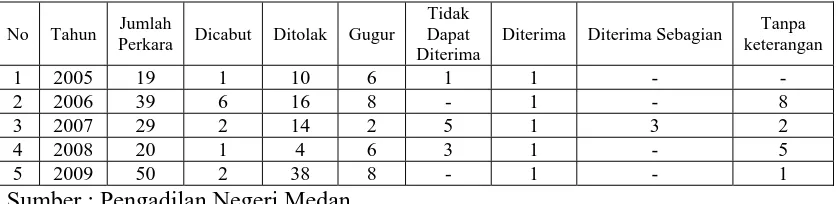

A. Analisis Putusan Kasus Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan... 95

B. Putusan Praperadilan Ditolak... 110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 119

A. Kesimpulan... 119

B. Saran... 121

ABSTRAK

Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan oleh KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana dan bagaimana faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan serta bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu: Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal structure) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Analisis putusan praperadilan di dalam praktek hukum perkara pidana yaitu berupa isi putusan hakim yang memutuskan bahwa putusan praperadilan ditolak atau diterima, dari analisis tersebut putusan praperadilan yang ditolak pada hakekatnya pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan tuntutannya sedangkan putusan yang diterima berupa penyidik harus membebaskan tersangka dari tahanan dan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

ABSTRACT

Pretrial institution is one of the institutions introduced by the Indonesian Criminal Codes in law reinforcement neither as an independent trial institution nor as a court-level institution with an authority to make a final decision for a criminal case. A pretrial institution which functions to control the implementation of force attempt as given by the legislation cannot run smoothly because of existing constraints. Based on the background above, the research questions to be answered in this study were how the legislation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is regulated, the factors that fail the applicant who applied for a pretrial in the legal process of criminal case in Medan Court of First Instance and how the decision of pretrial was analyzed in legal practice.

This study employed normative legal research method and the data for this study were qualitatively obtained through observation and each of the data obtained was related to the existing stipulations or legal principles.

Legal regulation regulating the pretrial in the legal process of criminal case is stated in Article 1 (10) in connection with Article 77 of Law No. 8/1981 and the basic law for the pretrial is regulated in Article 9 of Law No.48/2009 on Main Stipulation on Judicial Authority. The factors causing the failure of the applicant who applies for a pretrial in legal process of criminal case in Medan Court of First Instance can be seen from 3 (three) components: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. The analysis of the pretrial decision in the legal practice of criminal case is in the form of judge’s decision that determines whether the pretrial decision is rejected or accepted. Based on the analysis, the rejected pretrial decision usually occurs because the applicant failed to prove the argumentations of the demand he/she applied while the accepted pretrial decision will say that the investigator must release the suspect from the prison and the investigation and indictment on the suspect must be continued because the closing of investigation and indictment is illegal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut.

Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di

pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan

perundang-undangan. Dengan demikian, Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud

perundang-undangan.1

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945 bahwa di dalam negara kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh

aspek kehidupan, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya

jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak terkecuali juga kepada

tersangka/terdakwa.

Seorang tersangka/terdakwa berhak atas perlakuan yang wajar dan adil

terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya, maka dari itu segala tindakan para

penegak hukum harus berdasarkan kepada hukum bukan kekuasaan.

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus

mempengaruhi, karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung

1

terus menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia,

keyakinan agama, sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban

dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontrasi dengan

kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang

berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata

manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.2

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan

masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan

dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya

dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat

terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu

harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur harus dipenuhi yaitu

: Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zwechmaasigheit), Keadilan

(Gerechetigheit)3.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya

hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak

dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et pereat

mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan

oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel

2

Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), halaman 2-3.

3

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum

masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena

bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum

tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang

yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.

Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan

nilai kegunaan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat

berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai

kegunaan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum

itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang

merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kegunaan merupakan suatu

kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan

hukum.4

Hukum hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman begitu

juga dengan sistem peradilan kita. Sistem peradilan kita dapat ditinjau dari beberapa

segi, yaitu:5 Pertama; Segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan,

mencakup seperti kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan

lain-lain, Kedua; Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa

dan memutus perkara). Sebagai sebuah sistem, peradilan meliputi proses

kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan menegakkan hukum

secara pro justitia (mempertahankan dan menegakkan hukum dapat juga dilakukan

secara non justitia).6

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan

kejahatan dengan tujuan untuk7 :

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.

4

Sacjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 20.

5

Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), halaman 14

6

Ibid, halaman 57.

7

Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan

ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan

berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. 8 Dalam hal pemeriksaan perkara

pidana umumnya berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti

disebutkan aturan-aturan normatif/formal (KUHAP).9

Sistem peradilan pidana merujuk pada suatu konsep hukum dari ketentuan

normatif suatu perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah ketentuan normatif

sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa

kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan

sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik.10

Mekanisme terhadap sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP ada

terdapat lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan ini dimaksudkan untuk

pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional

dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Lembaga praperadilan ini dimasukkan

sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.11

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang

mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari rumusan

Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah

8

Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 1

9

Ibid, halaman 5.

10

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2008), halaman 1.

11

wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada

pengadilan negeri).12 Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan salah

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan mempunyai tugas dan

wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana

dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

Praperadilan dalam perwujutannya tetap satu dan berada pada Pengadilan

Negeri baik organisatoris maupun administratif, personal, material, dan finansial

berada dalam tubuh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Praperadilan ini tunduk

dan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedudukannya

pun berada dan bersatu dengan pengadilan Negeri setempat.

Di Indonesia, lembaga praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

1 butir 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yang pada pokoknya tujuan dasar dari

praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas presumption of innocent

(praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah

melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat

manusianya.13 Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah

melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparatur penyidik secara sah

menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang

mengandung cacat.

12

HMA KUFFAL, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), halaman 252.

13

Subyek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Objek

praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu

untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan

secara horizontal.14

Fungsi dan peranan peradilan di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model Het Herziene Inlandsch

Reglement (HIR) yang diberlakukan sejak tahun 1941-1942. HIR harus dapat

memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya,

dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti

lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan

penyalahgunaan wewenang pemeriksaan dalam beberapa kasus tindak pidana.15

Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan

keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru,

pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat

dari keadilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilanpun pupus ketika

ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang

yang bernama mafia peradilan. Maka dari itu untuk memperoleh lembaga peradilan

14

Irma Hermawati, ”Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.htm, diakses tanggal 20 April 2010.

15

yang baik, diperlukan pendekatan terpadu (integrated justice system) dan

kemandirian Mahkamah Agung sebagai peradilan 1 (satu) atap, juga mesti

memperhatikan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat, seperti nilai ketuhanan,

keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodrenan, musyawarah,

perlindungan hak asasi dan sebagainya. Sehingga lembaga peradilan tersebut dapat

sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.16

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia

berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah yaitu

tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka

tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan yaitu penasehat

hukumnya, dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri melalui praperadilan

untuk meminta putusan hakim mengenai sah/tidaknya penangkapan/penahanan atas

dirinya. Suatu penahanan dan atau penangkapan yang tidak sah oleh aparatur

penyidik berkonsekuensi seorang tersangka dapat menuntut ganti kerugian atau

merehabilitasi namanya.

Realitas yang demikian dapat dilihat antara lain terhadap tiga orang dokter

yang mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait

penahanan ketiganya atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di

Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Adapun yang mendasari sah tidaknya penahanan

ketiganya yaitu Pertama, bahwa tidak didasari bukti yang cukup karena Kejaksaan

16

melakukan penahanan tanggal 16 November 2009, Sedangkan pihak kejaksaan baru

mendapatkan bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penahanan tanggal 2 Desember

2009 sesuai berita acara penyitaan tanggal 2 Desember 2009. Kedua, bahwa selain

penahanan dinilai tidak sah, juga penyitaan pada tanggal 2 Desember 2009 yang

dilakukan Kejaksaan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP, Sebab termohon

mengajukan persetujuan penyitaan kepada ketua PN Kabanjahe tanggal 24 November

2009 sebelum penyitaan dilakukan.17

Lembaga praperadilan walaupun berfungsi melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan upaya paksa, namun fungsi pengawasan lembaga yang diberikan

undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena

adanya hambatan-hambatan yang muncul karena maksud dan tujuan pemberlakuan

praperadilan itu tidak tercapai dengan baik dan benar, sehingga hak-hak tersangka

untuk memperoleh perlindungan hukum masih terabaikan. Adapun

hambatan-hambatan yang timbul salah satunya yaitu bolak-baliknya perkara pidana dari

penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum

telah terabaikan; bahkan sering terjadi bolak baliknya perkara pidana dilatarbelakangi

oleh kepentingan pribadi atau kelompok atau politik.

Masyarakat yang mengajukan praperadilan atas sah tidaknya suatu penahanan

atau penangkapan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh

17

aparat penegak hukum jarang sekali menang atau bahkan sampai ke pengadilan. Hal

ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai

pencari keadilan.

Realita ini dapat dilihat dalam beberapa kasus praperadilan dimana hampir

semuanya dimenangkan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan, salah satunya

seperti halnya dalam putusan No. 14/Pra.Pid/2009/PN.Mdn antara Drs. Torkis P.

Siahaan melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait perihal menahan

atau menghentikan berkas perkara secara diam-diam, dimana kasus tersebut

dimenangkan oleh pihak kepolisian. Bukan hanya itu putusan No.

29/Pra.Pid/2007/PN.Mdn antara M. Richard Manik, SH melawan Direktur Narkoba

Polda Sumatera Utara, terkait perihal penagkapan secara paksa dimana tidak adanya

bukti pemula yang cukup serta tidak adanya surat perintah penahanaan serta

penggeledahan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian

dalam bentuk tesis dengan judul “Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum

Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses

2. Bagaimana Faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam

proses hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan

3. Bagaimana analisis putusan praperadilan dalam praktek hukum perkara pidana.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam

proses hukum perkara pidana.

2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kegagalan pemohon praperadilan dalam

proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.

3. Untuk mengkaji putusan praperadilan dalam praktek hukum perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di

bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya

hukum pidana.

2. Secara Praktis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang

dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah

ada.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada disekolah Pasca Sarjana

Universitas Sumatera Utara Khususnya Fakultas Ilmu Hukum, ternyata belum

ditemukan judul mengenai Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum

Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, penulis

berkeyakinan bahwa judul tesis ini dan permasalahan yang diajukan belum pernah

diteliti dan dibahas, sehingga dapat dikatakan asli.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan

perbandingan, pegangan teoritis.18 Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai

beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut19 :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan

fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

18

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), halaman 27.

19

2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,

membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui

serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena

telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin

faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada

pengetahuan peneliti.

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah teori sistem hukum

(Legal System) dan teori sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Dalam

teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum

dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki

sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (legal structure), komponen

substansi hukum (legal substance), dan komponen budaya hukum (legal culture).

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga

saling berpengaruh satu sama lainnya.20 Ketiga komponen dimaksud, diuraikan

sebagai berikut21 :

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak

dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga

20

Lawrence M. Friedman, American Law, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), halaman 7.

21

pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk

menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan

penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.

2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil

ini dapat terwujud hukum in concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah

hukum in abstracto atau kaidah hukum umum.

3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang

mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini

untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang

sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu

merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari

bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama

untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap

kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian

hukum.22

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan

perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah

22

satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) c. Yurisprudensi Tetap (Case Law)

d. Hukum Kebiasaan

e. Konvensi-Konvensi Internasional f. Asas-Asas Hukum Internasional

3. SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum 4. Pranata-Pranata Hukum

5. Lembaga-Lembaga Hukum

6. Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :

a. Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran

b. Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi) c. Kendaraan

d. Gaji

e. Kesejahteraan pegawai / karyawan

7. Budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.

Dari uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut diatas apabila salah satu unsur

saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan

sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem

juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan

membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan,

23

rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan

mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan prilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara

Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas

unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling

bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa

dipisahkan dari yang lain.24

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) tidak dapat dipisahkan dari

sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin

dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka

mesin mengalami kepincangan.25 Struktur hukum yang terkait dengan sistem

peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi

polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun

sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak

berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih,

berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat

mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

24

Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 39.

25

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum

merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika

diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

26

Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana menunjukkan

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar

pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa:

”criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian

kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.

27

terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

28

26

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), halaman 5.

27

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Binacipta, 1996), halaman 14.

28

Adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli

Atmasasmita,29 yaitu:

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen

peradilan pidana.

c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi

penyelesaian perkara.

d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration

of justice.

Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana yang mengatur tata cara

menegakkan hukum pidana material. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum

pidana material, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang

mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat (yang terpaksa

berurusan pidana) beracara di muka pengadilan.30

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas presumption

of innocent (praduga tidak bersalah). Asas praduga tidak bersalah yaitu bahwa dalam

proses peradilan pidana tersangka/terdakwa wajib mendapat hak-haknya yaitu setiap

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan

29

Romli Atmasasmita, Op. Cit., halaman 10.

30

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai

seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak

untuk segera mendapat pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapat

pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk

diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang

dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru

bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan

kunjungan keluarganya.31

Seseorang apabila dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia

berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah yaitu

tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka

tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan yaitu penasehat

hukumnya, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri melalui

praperadilan untuk meminta putusan hakim mengenai sah/tidaknya

penangkapan/penahanan atas dirinya. Selain itu, pihak pelapor dapat mengajukan

keberatan kepada pengadilan negeri melalui praperadilan, bila perkara tindak pidana

yang dilaporkan dihentikan penyidikan atau penuntutan untuk mendapatkan putusan

hakim mengenai sah/tidaknya penhentian penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan,

31

atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan

dapat dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat

pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai

akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut

hukum.32

Sejauh ini kita kenal praperadilan sering dilakukan oleh tersangka atau

keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan

gugatan/permohonan praperadilan terhadap pihak kepolisian atau terhadap pihak

kejaksaan ke pengadilan negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan

tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau sah tidaknya

penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun sesungguhnya praperadilan secara

hukum dapat juga dilakukan pihak kepolisian terhadap kejaksaan, begitu juga

sebaliknya, dimana tertuang dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP yang mengatur

tentang praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya

untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun pasal tersebut juga

memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan

memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian.33

32

M. Sofyan Lubis, “Praperadilan Dalam KUHAP”, http://www.Kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=5, diakses tanggal 20 April 2010.

33

Realita yang demikian dapat dilihat antara lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Selatan mempraperadilankan Polda Kalimantan Selatan terkait penangkapan,

penahanan serta penggeledahan atas 0,56 gram sabu-sabu yang semula diamankan

Polda Kalimantan Selatan sebagai barang bukti di pengadilan. Dimana barang bukti

tersebut dibawa pulang ke rumah oleh jaksa mukhyar dengan alasan tidak ada tempat

penitipan barang bukti. Padahal menurut ketentuan, benda sitaan harus disimpan

dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggung jawab atas benda sitaan

tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan, sehingga benda yang menjadi barang bukti tersebut dilarang

dipergunakan oleh siapapun juga dan dengan alasan apapun tidak diperkenankan

disimpan dirumah karena apabila barang bukti tersebut sampai disimpan dirumah

maka yang harus bertanggung jawab adalah instansi Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Selatan.34

Praperadilan juga dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika

suatu perkara telah dinyatakan cukup bukti oleh pihak kejaksaan dan/atau suatu

perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah

jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian

Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat

mempraperadilankan pihak kejaksaan ke pengadilan negeri. Namun, realita yang

demikian jarang sekali terjadi, dimana masing-masing pihak berusaha saling menjaga

34

hubungan baik atas dasar pertimbangan rasa segan sesama aparat dan/atau adanya

rasa saling membutuhkan dalam sistem kerja dan/atau adanya rasa saling

pengertian.35

Apabila kondisi ini dibiarkan terus tanpa adanya upaya untuk memperbaiki

antar sesama penegak hukum agar tercipta budaya saling kontrol, maka hal ini dapat

menganggu upaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini.

Dalam era supremasi hukum ini kepolisian harus berani mempraperadilankan

pihak kejaksaan jika suatu perkara yang telah dinyatakan cukup bukti ternyata

perkara tersebut tidak jadi dilimpahkan ke pengadilan, begitu juga sebaliknya,

kejaksaan harus berani mempraperadilankan pihak kepolisian jika secara tiba-tiba

pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Pengehentian Penuntutan)

terhadap suatu perkara yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan

penuntutan.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang

pengadilan negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan

peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa proses acara praperadilan

bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak

pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan

fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan

memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Dengan

35

demikian, putusan praperadilan walaupun mencakup sah atau tidaknya suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat

digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding.36

Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada pengadilan tinggi. Oleh

karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan

mempunyai karakter sendiri, sebab hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang

sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan

kebenaran. Sifat ataupun fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik

tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum

seseorang diputus oleh pengadilan, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak

asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung

sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

dengan aturan main.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara

konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan

tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk

menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

36

a. Eksistensi adalah Keberadaan.

b. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan

demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

c. Perkara Pidana adalah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan

pidana.

d. Pengadilan Negeri adalah badan yang berwenang mengadili perkara pada tingkat

pertama.

e. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

f. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara

Pidana Di Pengadilan Negeri Medan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu

lebih menitikberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terdapat peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, apakah telah

sejalan dengan undang-undang atau tidak.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Kasus (Case Approach),37 dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),38 dilakukan dengan mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan

menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi.

37

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 94.

38

3. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan.39

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks,

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil

simposium mutahir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.40

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya

kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.41

4. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,

dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,

pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan,

karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

39

Jhony Ibrahim, Teori Dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), halaman 295.

40

Ibid

41

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan

diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab

(wawancara) dengan penegak hukum. Pada wawancara ini yang akan dijadikan

sumber informan akan dipilih dari institusi kepolisian, kejaksaan, hakim pada

wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Lembaga Profesi Advokat, serta pakar

hukum sebagai kelompok masyarakat yang berdasarkan profesi yang terdapat di

Kota Medan.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara

kualitatif42 yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan

maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

42

BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG

PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM

PERKARA PIDANA

A. Sejarah Pengaturan Praperadilan

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak

Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan

fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.43 Habeas

Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah

pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya

(polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak

melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun

pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar

telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak

asasi manusia.

Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak

yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung

dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah Habeas

43

Corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam

penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta

wajib menunjukan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak

hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana

saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar

hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.44 Dalam

perkembangannya surat perintah Habeas Corpus menjadi salah satu alat pengawasan

serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingakat federal maupun di negara

bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk

menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang

yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk

mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan

kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang

diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya.

Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang

44

memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang

dilakukan aparat penegak hukum. 45

Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada

kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga

melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung

saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama

syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal

77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan

pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal

83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP,

45

praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur

sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas

permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal

77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak

mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya

paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara habeas corpus dengan lembaga

praperadilan, yaitu:46

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa

sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang

memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu

penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa

46

dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus, lebih luas dalam arti

permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada

instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

B. Praperadilan Menurut HIR

Secara historis, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, maka hukum acara pidana

sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (Het Herziene Indonesisch

Reglement) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa

kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, dimana didalamnya terdapat

beberapa kendala, kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa,

bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian

hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam

proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan,

hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian

dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

HIR diciptakan dalam suasana kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk

hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga

menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini penjajah. Berhubungan dengan

perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin moderen serta didasari pada

perkembangan era kemerdekaan negara RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah

dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan

unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.47

Pada masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan

penuntutan sama sekali tidak ada. Pada masa itu yang ada hanya pengawasan oleh

hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui

hakim.48 Namun, dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan

manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh

hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.

C. Praperadilan Menurut KUHAP

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Sejak berdirinya Negara Hukum Republik

Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia

adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal

dengan nama HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement).

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai

dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang

merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan

dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara

Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat/constitusional/state) yang

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara

47

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 7.

48

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan kurang

menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka Pemerintah RI

bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan

mencabut HIR dan menggantikannya dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana

dengan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian KUHAP hadir menggantikan Het

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. 49

Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk

“mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan

penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak

asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam

proses hukum. 50

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga

diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah

kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri

mereka, dimana merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan

sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau

49

HMA Kuffal, Op.Cit., halaman 253

50

A. Samsan Nganro, Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM,

http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/, diakses

terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun

putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum”

pemeriksaan pengadilan.

Terhadap “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari

tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara

limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap

penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga

mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan

mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan

tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak

melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan

oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan

optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan

hukum.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut

dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur

lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan

kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang

penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut

umum.51

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan

bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai

instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas

suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan

eksistensinya: 52

a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri,

dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri

sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang

bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun

sejajar dengan pengadilan negeri.

c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan

bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta

pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial

pengadilan negeri itu sendiri.

51

HMA Kuffal, Op.Cit, halaman 253.

52