SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2015

NOVITA MZ

PENENTUAN DAYA DUKUNG EKOSISTEM PERAIRAN

UNTUK WISATA PEMANCINGAN

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penentuan Daya Dukung Ekosistem Perairan untuk Wisata Pemancingan (Studi Kasus: Situ Cilala, Kabupaten Bogor) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka pada bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

NOVITA MZ. Penentuan Daya Dukung Ekosistem Perairan untuk Wisata Pemancingan (Studi Kasus: Situ Cilala, Kabupaten Bogor). Dibimbing oleh KADARWAN SOEWARDI dan NIKEN TUNJUNG MURTI PRATIWI

Daya dukung merupakan salah satu tools yang ditawarkan untuk mengontrol suatu kegiatan agar tidak melebihi kemampuan lingkungan dalam menampung beban limbah, sehingga tidak mengubah ekologi lingkungan serta tidak mengganggu fungsi dan struktur sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Situ Cilala, salah satu ekosistem perairan alami yang terletak di Bogor, Jawa Barat telah dimanfaatkan untuk kegiatan keramba tancap ikan hias. Kegiatan keramba tancap ikan hias ini perlu memperhatikan daya dukung perairan. Penentuan daya dukung biasanya didasarkan pada beban fosfat maksimum yang mampu ditampung perairan. Jika pemanfaatan keramba tancap masih belum mencapai kondisi eutrof (fosfat maksimum), maka pembangunan keramba jaring apung dapat ditambahkan. Selain dengan membatasi pembangunan keramba, penebaran ikan alami yang mampu memanfaatkan fitoplankton yang tumbuh akibat masukan bahan organik dari kegiatan keramba juga dapat dilakukan. Hal ini dapat dikembangkan untuk kegiatan pemancingan. Penebaran ikan alami ini juga harus memperhatikan daya dukung perairan, yakni didasarkan pada produktivitas primer perairan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah pengelolaan optimal untuk kegiatan pemancingan berdasarkan daya dukung keramba tancap ikan hias dan KJA ikan mas pada perairan Situ Cilala.

Pengambilan contoh air dilakukan pada bulan Juli 2014 pada empat stasiun yang dipilih berdasarkan masukan bahan organik (2 inlet, bagian tengah, dan outlet). Pengambilan sampel air dilakukan untuk analisis fisika-kimia perairan yang bertujuan menentukan kelayakan perairan untuk kegiatan perikanan dan beberapa di antaranya digunakan untuk penghitungan daya dukung. Berdasarkan hasil pengamatan, perairan Situ Cilala tergolong perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata 1,7 m. Kondisi perairan tersebut berdasarkan parameter fisika-kimia perairan yang dianalisis masih layak digunakan untuk pengembangan kegiatan perikanan, karena masih tergolong di bawah baku mutu kelas 3 pada PPRI No. 82 tahun 2001.

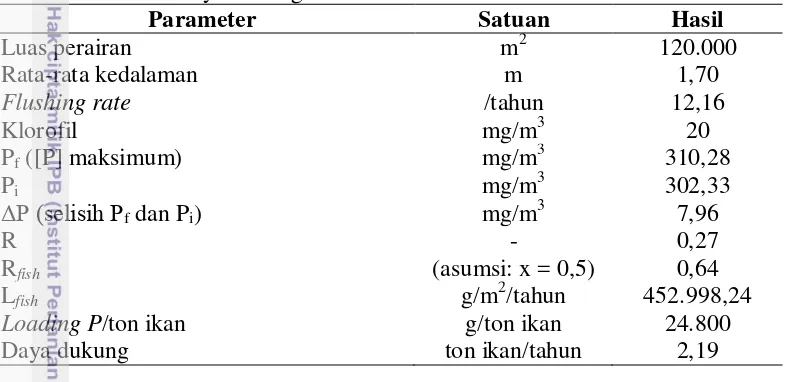

Penentuan daya dukung untuk kegiatan keramba tancap ikan hias telah dilakukan oleh Novita (2013) dan hasilnya menunjukkan bahwa perairan mampu menampung 900 keramba tancap. Jika konsentrasi fosfat saat pembangunan keramba tancap ikan hias maksimum dibandingkan dengan hasil konversi fosfat dari klorofil maksimum 20 mg/m3, maka terdapat selisih konsentrasi fosfat sebesar 7,96 mg/m3. Selisih fosfat ini kemudian digunakan untuk membangun KJA tambahan dengan daya dukung 2,19 ton ikan/tahun. Jenis ikan yang dipelihara di KJA adalah ikan mas dengan ukuran keramba 3x3x2 m3. Ikan yang ditebar direncanakan berukuran 10 g/ekor dan dapat dipanen setelah mencapai ukuran 350-400 g/ekor dalam waktu 4 bulan dengan padat tebar 60 ekor/m3 dan SR 80%, sehingga jumlah KJA yang dapat dibangun adalah 4 KJA.

yang ditebar adalah ikan nila mono sex, sehingga tidak menambah populasi melalui pemijahan. Ukuran tebar ikan yangdirencanakan adalah 25 g/ekor dan akan dipanen pada ukuran 125 g/ekor dengan SR 85%, sehingga jumlah ikan yang ditebar adalah 39.882 ekor. Titik penebaran ikan dilakukan pada dua titik, yakni lekukan dekat inlet dan di tengah dekat outlet. Pemilihan ini didasarkan pada kedalaman yang memadai dan paparan lokasi terhadap limbah kegiatan. Laju pertumbuhan ikan nila adalah 2,0-2,5 g/hari, sehingga lama pembesaran dapat dilakukan selama 40-50 hari. Jumlah pemancing maksimum didasarkan pada hasil tangkapan rata-rata sebesar 3 kg/hari, yakni 353 orang/minggu. Penebaran selanjutnya dilakukan jika hasil tangkapan telah mencapai 25% ikan tebar, sehingga interval penebaran adalah 1 minggu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka meningkatkan hasil pemancingan pada suatu perairan, perlu diperhatikan daya dukung perairan untuk kegiatan keramba. Keramba dimaksudkan sebagai sumber bahan organik yang dapat meningkatkan nutrien ke perairan dan berimplikasi pada peningkatan biomassa fitoplankton yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami bagi ikan yang ditebar di perairan. Pada kasus Situ Cilala, perlu dilakukan pemaksimalan keramba tancap ikan hias hingga 900 unit dan KJA ikan mas sebanyak 4 unit agar hasil kegiatan pemancingan maksimal. Nilai daya dukung ikan alami untuk pemancingan mencapai 3,39 ton ikan nila. Konsep daya dukung tersebut perlu diterapkan bersamaan dengan pengaturan tata letak dan penzonasian yang diperkuat dengan peraturan dan pengawasan.

SUMMARY

NOVITA MZ. Aquatic Carrying Capacity Assessment for Fishing Tourism (Study Case: Cilala Lake, Bogor Regency). Supervised by KADARWAN SOEWARDI and NIKEN TUNJUNG MURTI PRATIWI.

Carrying capacity is one of tools provided to control an activity that does not exceed the capabilities environment in accommodate the waste, so that did not change the environment and ecology, and not disturb the social-economic functions and structures of the surrounding community. Cilala Lake, one of the natural waters located in Bogor, West Java have been used to cage activities of ornamental fish. This activities should to pay attention to carrying capacity. Carrying capacity assessment usually based on the phosphate maximum that can accommodate waters. If the waters still has not yet reached the eutrophic (phosphate maximum), then the floating cage can be added. Besides limiting cage development, stocking natural fish can take advantage by consumed phytoplankton that growing due to input of organic matter from cage activities. It’s aimed to develope fishing activities. Stocking of natural fish also must consider to carrying capacity, usually based on primary productivity of waters. Hence, the purpose of this research was to optimal management for fishing activities based on carrying capacity of pen culture of ornamental fish and additional floating cage of carp in Cilala waters.

Water sampling was carried out in July 2014 at four stations were selected based on input of organic matter (2 inlets, middle section, and outlet). Water sampling was conducted for the analysis of chemical-physics of waters aimed to determining the feasibility of waters for fishing activities and some of wich are used for determining the carrying capacity. Cilala waters is considered to be shallow waters with average depth is 1,70 m. The condition of these waters based on chemical-physics of waters that have been analyzed still worth used to the development of fishing activities, because it still classified as under quality standard class 3 on PPRI No. 82 year 2001.

The determination of carrying capacity for ornamental fish cages has been done by Novita (2013) and the results obtained waters can accomodate 900 of pen cages. If concentration of phosphate in waters when pen cage of ornamental fish was achieved in maximum number compared to conversion of a phosphate from chlorophyll maximum, 20 mg/m3, there is a difference in concentration of phosphate around 7,96 mg/m3. This difference can be used to develop additional floating cages with carrying capacity 2,19 tonnes of fish per year. The fish which was reared in floating cages is carp with the size of cages are 3x3x2 m3. Size of fish stocked was planned is 10 g/fish and can be harvested in 350-400g/fish in 4 months, so the number of additional cages was 4 units.

Growth rate of tilapia is 2,0-2,5 g/day, so the fish can be harvested in 40-50 days. Determination of number of fisher based on average catches per fisher around 3 kg/day, is 353 fisher per weeks. Restocking will be done if the catches have reached 25% of fish stocking, so interval of restocking is 1 weeks.

The conclusion of this research was in order to improve the products of fishing in the waters, we need to consider the carrying capacity of waters of cages. Cages is intended as a source of organic matter that can be improved nutrients into waters and be implicated for the increasing phytoplankton biomass that can be used as a natural food for fish stocked. In the case of Cilala waters, maximizing pen cages until 900 units and floating cages as many as 4 units was necessary to maximizing fishing products. Carrying capacity of natural fishing for fishing activities reaches 3,39 tons of tilapia. The concept of carrying capacity needs to be applied in conjuction with the layout and reinforced by regulation and monitoring.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2015

Tesissebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

NOVITA MZ

PENENTUAN DAYA DUKUNG EKOSISTEM PERAIRAN

UNTUK WISATA PEMANCINGAN

Judul Penelitian : Penentuan Daya Dukung Ekosistem Perairan untuk Wisata Pemancingan (Studi Kasus: Situ Cilala, Kabupaten Bogor)

Nama : Novita MZ

NIM : C251130266

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Kadarwan Soewardi Ketua

Dr Ir Niken TM Pratiwi, MSi Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya Penulis dapat menyajikan tulisan ilmiah berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada Juli 2014. Karya ilmiah ini merupakan pengembangan bidang ilmu ekologi perairan yang berjudul Penentuan Daya Dukung Ekosistem Perairan untuk Wisata Pemancingan (Studi Kasus: Situ Cilala, Kabupaten Bogor).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof Dr Kadarwan Soewardi dan Dr Ir Niken Tunjung Murti Pratiwi, MSi sebagai dosen pembimbing tesis serta Dr Ir Rahmat Kurnia, MSi selaku penguji luar komisi dan Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc selaku ketua program studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan sehingga tulisan ini berhasil diselesaikan. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada staf dan dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan; staf laboratorium Biomikro; staf laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, MSP, IPB; serta rekan-rekan yang turut membantu pelaksanaan penelitian. Tidak terlupa terima kasih juga Penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

2 METODE 4

Lokasi dan Waktu Penelitian 4

Bahan dan Alat 4

Pengumpulan Data 5

Pengukuran dan Analisis Parameter Kualitas Perairan 5

Analisis Data 7

Penentuan P awal dan P acceptable maksimum 7 Penentuan daya dukung keramba tancap ikan hias dan KJA 7

Penentuan daya dukung ikan alami 9

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Hasil 10

Kondisi umum Situ Cilala 10

Daya dukung perairan untuk keramba tancap ikan hias dan KJA 11 Daya dukung perairan untuk perikanan alami 12

Perancangan implementasi 13

Pembahasan 16

4 KESIMPULAN DAN SARAN 18

Kesimpulan 18

Saran 18

DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR TABEL

1. Data dan peubah yang diamati dan dikumpulkan selama penelitian 6 2. Prosedur pengukuran parameter kualitas air yang diamati 6 3. Tabel konversi produksi ikan dari PP per tahun (Beveridge 1984) 9 4. Hasil pengukuran kualitas perairan Situ Cilala 10 5. Penentuan daya dukung KJA tambahan untuk ikan mas 12

6. Daya dukung ikan alami di Situ Cilala 13

DAFTAR GAMBAR

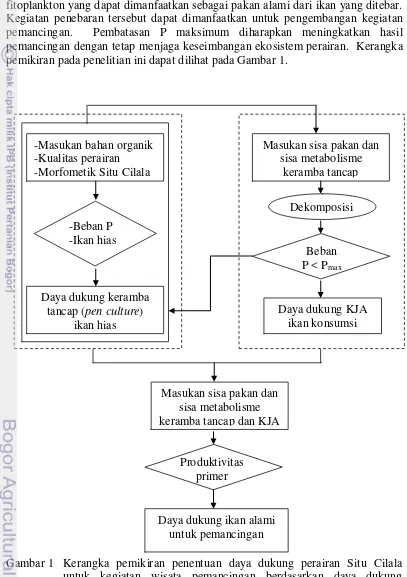

1. Kerangka pemikiran penentuan daya dukung perairan Situ Cilala untuk kegiatan wisata pemancingan berdasarkan daya dukung keramba tancap ikan hias dan keramba jaring apung ikan konsumsi 3

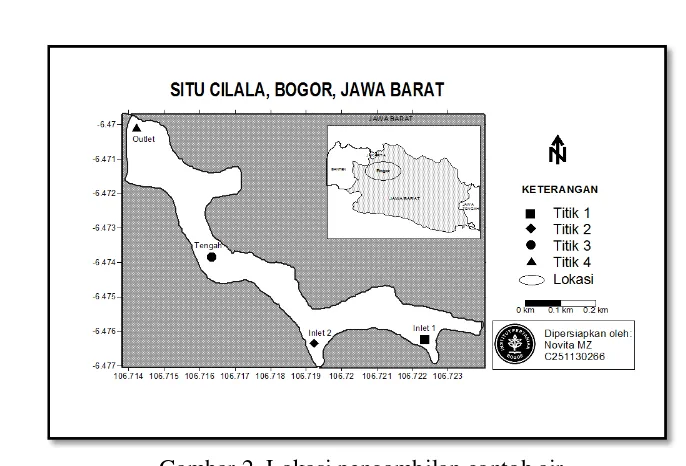

2. Lokasi pengambilan contoh air 5

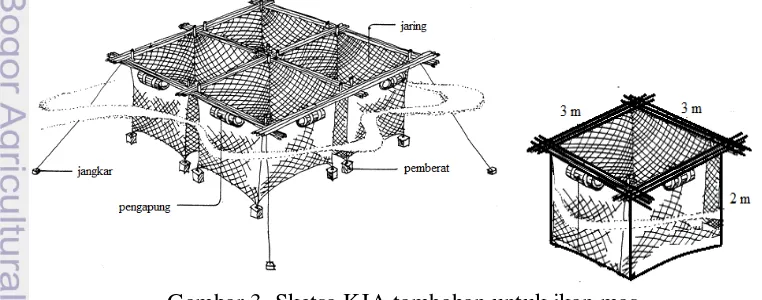

3. Sketsa KJA tambahan untuk ikan mas 13

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Situ sebagai salah satu ekosistem menggenang yang memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air dan habitat bagi biota akuatik, kini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perikanan sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya. Bentuk kegiatan perikanan yang dikembangkan adalah kegiatan keramba, baik berupa keramba tancap (pen culture) maupun keramba jaring apung (KJA). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan hasil perairan dengan memanipulasi laju pertumbuhan ikan dan mortalitas penangkapan.

Selain manfaat positif tersebut, kegiatan perikanan keramba akan menyumbang bahan organik ke perairan, baik dari sisa bahan kimia yang digunakan, sisa pakan terbuang, maupun dari sisa metabolisme, seperti urin dan feses. Bahan organik yang masuk ke perairan akan didekomposisi menjadi nutrien, seperti N (nitrogen) dan P (fosfor). Penambahan beban nutrien ke perairan akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Kondisi tersebut tidak baik bila diiringi dengan meledaknya populasi fitoplankton. Andersen et al. (2006) menyatakan bahwa peningkatan nutrien di perairan, khususnya N dan P, dapat memicu pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air yang dapat mempengaruhi struktur, fungsi, dan keseimbangan ekosistem. Meledaknya jenis fitoplankton tertentu, khususnya jenis fitoplankton beracun, akan menyebabkan perairan menjadi toksik. Selain itu, pemanfaatan oksigen untuk respirasi dan dekomposisi fitoplankton yang mati akan meningkat, menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut di perairan menjadi menurun dan akan memburuk bila terjadi hipoksia atau anoksik. Hal tersebut juga akan berdampak buruk terhadap produksi ikan keramba.

Penentuan daya dukung ikan keramba perlu dipertimbangkan untuk pengelolaan perairan agar tetap berkelanjutan. Daya dukung dapat diartikan sebagai produksi maksimum dari suatu spesies/populasi yang dapat ditampung oleh ekosistem (Legović et al. 2008) sesuai dengan ketersediaan sumberdaya (Kaiser dan Beadman 2002). Inglis et al. (2000) dan McKindsey et al. (2006) menyatakan bahwa daya dukung dapat dibagi menjadi empat, yaitu fisik, produksi, ekologi, dan sosial. Secara ekologi, daya dukung merupakan tingkat suatu proses atau peubah yang dapat berubah dalam suatu sistem, namun tidak membuat struktur dan fungsinya melebihi batas tertentu yang dapat diterima (Costa-Pierce dan Byron 2010). Daya dukung ditentukan oleh kemampuan lingkungan menopang ekosistem, juga oleh produktivitas primer dan jenis ikan (Kurnia 2011), serta ketersediaan nutrien (Beveridge 1984).

2

Selain dikembangkan untuk kegiatan keramba tancap ikan hias, Situ Cilala juga mulai diminati untuk kegiatan wisata pemancingan. Aktivitas pemancingan di Situ Cilala mulai meningkat dan kegiatan tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Dalam rangka pengembangan potensi tersebut, perlu dilakukan penebaran ikan alami ke perairan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pemancingan. Penebaran ikan alami dilakukan tanpa memberikan pakan tambahan dan hanya mengandalkan pakan alami berupa fitoplankton di perairan. Oleh karena itu, perlu melibatkan kegiatan keramba tancap sebagai sumber masukan nutrien yang membantu ketersediaan pakan alami bagi ikan tebar. Kegiatan keramba tancap ikan hias dapat menyumbang bahan organik yang akan terdekomposisi menjadi nutrien, khususnya P ke perairan. Beveridge (1984) menyatakan bahwa perubahan P akan mempengaruhi produktivitas suatu perairan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan daya dukung ikan alami. Fungsi beban P dapat mempengaruhi jumlah fitoplankton yang digambarkan oleh konsentrasi klorofil-a. Konsentrasi klorofil-a dapat menjelaskan kondisi produktivitas primer perairan yang kemudian dikonversi menjadi produksi ikan.

Adanya keterkaitan antara kegiatan perikanan keramba tancap dengan kegiatan pemancingan menarik untuk dikembangkan. Novita (2013) telah melakukan penelitian mengenai daya dukung perairan Situ Cilala untuk kegiatan keramba tancap ikan hias. Namun, konsep penebaran ikan alami untuk kegiatan pemancingan di perairan belum dilakukan. Konsep penebaran ikan alami perlu dikaji, yang meliputi jenis ikan ditebar, ukuran benih dan panen diharapkan, jumlah benih yang ditebar, serta waktu dan pola penebaran ikan. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan untuk mengkaji konsep penebaran ikan alami untuk keberlanjutan kegiatan pemancingan. Keterkaitan antara sistem keramba tancap dengan penebaran ikan alami dibentuk sedemikian rupa sehingga kegiatan keramba tancap ikan hias dan pemancingan mendapatkan hasil yang optimal.

Perumusan Masalah

Kegiatan keramba tancap ikan hias dan kegiatan lainnya di Situ Cilala dapat menyumbang bahan organik yang dapat didekomposisi menjadi nutrien, khususnya P. Beban P yang masuk ke perairan dapat memicu pertumbuhan fitoplankton, yang apabila berlebihan dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota akuatik dan kegiatan keramba tancap itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan kegiatan keramba tancap dengan menerapkan konsep daya dukung. Pengoptimalan pemanfaatan perairan untuk kegiatan keramba, baik keramba tancap maupun keramba jaring apung didasarkan pada kondisi P acceptable maksimum atau nilai P maksimum yang dapat diterima oleh perairan. Nilai P acceptable maksimum didapatkan dengan mengonversi nilai klorofil sebesar 20 mg/m3, yakni nilai klorofil saat mencapai batas bawah kondisi eutrof (didasarkan pada hubungan klorofil dan TSI Carlson 1977).

3 maksimum, maka nilai P dapat ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan ikan konsumsi pada keramba jaring apung/KJA.

Masukan P dari kegiatan keramba tancap ikan hias dan keramba jaring apung ikan konsumsi dapat dimanfaatkan untuk penebaran ikan alami. Masukan P akan menjadi sumber nutrien utama yang berimplikasi pada biomassa fitoplankton yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami dari ikan yang ditebar. Kegiatan penebaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pemancingan. Pembatasan P maksimum diharapkan meningkatkan hasil pemancingan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka pemikiran penentuan daya dukung perairan Situ Cilala untuk kegiatan wisata pemancingan berdasarkan daya dukung keramba tancap ikan hias dan keramba jaring apung ikan konsumsi

4

Pentingnya kajian mengenai keterkaitan antara kegiatan keramba tancap ikan hias dan pemancingan menarik untuk dikembangkan dalam penelitian ini dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan perairan untuk pemeliharaan ikan hias dan pemancingan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lingkup penelitian yang menjadi pusat perhatian pada penelitian ini adalah pengoptimalan keramba tancap ikan hias dan penambahan KJA untuk peningkatan produktivitas jika diperlukan, sehingga didapatkan jumlah ikan alami maksimal yang dapat ditebar untuk wisata pemancingan. Asumsi yang digunakan adalah ikan yang ditebar tidak mengalami pemijahan karena dapat mempengaruhi jumlah stok ikan yang tersedia.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengelolaan optimal untuk kegiatan pemancingan berdasarkan daya dukung keramba tancap ikan hias dan keramba jaring apung ikan konsumsi pada perairan Situ Cilala.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ekologis bagi pengelolaan Situ Cilala untuk pengembangan kegiatan wisata pemancingan dan dapat diadopsi untuk pengelolaan perairan lainnya.

2

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Situ Cilala, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan tujuan pengumpulan data fisika, kimia, dan biologi perairan, serta data perikanan alami di Situ Cilala. Analisis parameter fisika, kimia, dan biologi perairan Situ Cilala dilakukan di Laboratorium Fisika-Kimia Perairan, Bagian Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

5 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti data hidrodinamika, fisika, kimia, dan biologi perairan, serta data perikanan alami di Situ Cilala. Data primer diperoleh dengan melakukan pengambilan contoh air dan wawancara. Pengambilan contoh air dilakukan satu kali pada empat stasiun pengamatan, dan masing-masing stasiun dibagi menjadi 3 substasiun. Pemilihan lokasi pengambilan contoh air didasarkan pada sumber masukan bahan organik. Lokasi pengambilan contoh meliputi inlet, bagian tengah, dan daerah outlet (Gambar 2). Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data hasil penelitian pada tahun sebelumnya di lokasi penelitian yang sama.

Gambar 2 Lokasi pengambilan contoh air

Penelitian yang dilakukan dibagi menjadi 3 bagian yang disusun dalam 3 tujuan, yakni penentuan daya dukung keramba tancap ikan hias, daya dukung keramba jaring apung ikan konsumsi jika diperlukan, dan daya dukung ikan alami untuk pemancingan. Data dan peubah yang dikumpulkan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

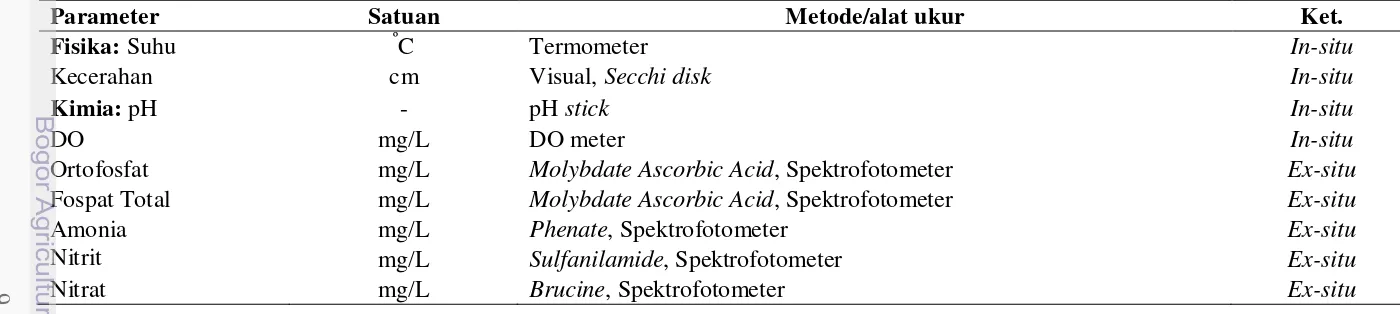

Pengukuran dan Analisis Parameter Kualitas Perairan

Tabel 1 Data dan peubah yang diamati dan dikumpulkan selama penelitian

Tujuan Peubah Sumber Data Analisis Output

1. Penentuan daya dukung

-Produktivitas primer -Penghitungan -Konversi dari nilai klorofil Produksi ikan alami, waktu pemancingan, jumlah pemancing max Tabel 2 Prosedur pengukuran parameter kualitas air yang diamati

Parameter Satuan Metode/alat ukur Ket.

Fisika: Suhu ºC Termometer In-situ

Kecerahan cm Visual, Secchi disk In-situ

Kimia: pH - pH stick In-situ

DO mg/L DO meter In-situ

Ortofosfat mg/L Molybdate Ascorbic Acid, Spektrofotometer Ex-situ

Fospat Total mg/L Molybdate Ascorbic Acid, Spektrofotometer Ex-situ

Amonia mg/L Phenate, Spektrofotometer Ex-situ

Nitrit mg/L Sulfanilamide, Spektrofotometer Ex-situ

Nitrat mg/L Brucine, Spektrofotometer Ex-situ

7 Analisis Data

Penentuan P awal dan P acceptable maksimum

Kegiatan pembangunan keramba, baik keramba tancap maupun keramba jaring apung dilakukan dengan membuat batasan P acceptable maksimum di perairan. Nilai P acceptable maksimum kemudian dibandingkan dengan nilai P awal sehingga didapatkan selisih P yang kemudian dikonversi menjadi produksi ikan keramba. Pada penentuan daya dukung keramba tancap ikan hias, nilai P awal merupakan nilai P saat belum ada kegiatan keramba tancap. Sementara itu, pada penentuan daya dukung keramba jaring apung, nilai P awal merupakan nilai P saat jumlah keramba tancap ikan hias mencapai maksimum. Pendugaan nilai P saat kegiatan keramba tancap ikan hias maksimum dilakukan dengan mengacu pada model pendugaan P oleh Reckhow (1979) dalam Reckhow et al. (1980):

� = �

Pembatasan nilai P acceptable maksimum ditujukan agar hasil kegiatan keramba dan pemancingan maksimum namun perairan tidak tercemar dan mengalami kesuburan lebih (hipereutrof), sehingga akan mengganggu keberlangsungan biota yang ada di dalamnya. Penentuan batasan P acceptable maksimum di perairan dapat dilakukan berdasarkan baku mutu pencemaran perairan atau batas aman kondisi eutrof. Baku mutu pencemaran perairan dilakukan dengan mengacu pada nilai P berdasarkan PPRI No. 82 tahun 2001 kelas C (perikanan), yakni 1000 mg/L dan batas bawah kondisi eutrof perairan dilakukan dengan mengacu pada nilai klorofil berdasarkan hubungan TSI dengan klorofil (Carlson 1977), yakni 20 mg/m3. Pada penelitian ini, nilai P acceptable maksimum yang digunakan mengacu pada batas aman kondisi eutrof, yakni nilai klorofil 20 mg/m3. Penggunakan batas bawah kondisi eutrof dalam penentuan P acceptable maksimum dikarenakan termasuk batas aman, yakni tidak terjadi kesuburan lebih dan pencemaran di perairan. Nilai klorofil kemudian dikonversi menjadi nilai P menggunakan persamaan Walmsley dan Thornton (1984) dalam Beveridge (2004):

Penentuan daya dukung keramba tancap ikan hias dan KJA

Penentuan daya dukung keramba tancap ikan hias dilakukan serupa dengan penentuan daya dukung keramba ikan konsumsi, yakni dengan pendekatan beban P sesuai Beveridge (2004). Perbedaannya hanyalah pada jenis pakan yang digunakan pada pemeliharaan ikan hias, yakni selain menggunakan pakan buatan

8

seperti pelet, pemeliharan ikan hias juga menggunakan pakan alami seperti cacing. Penentuan daya dukung perairan Situ Cilala untuk keramba tancap ikan hias telah dilakukan oleh Novita (2013). Penghitungan daya dukung keramba tancap ikan hias yang telah dilakukan tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembangunan KJA tambahan. KJA tambahan dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan P di perairan sehingga dapat meningkatkan jumlah ikan alami yang ditebar.

Pembangunan KJA tambahan dilakukan jika setelah pembangunan keramba tancap ikan hias mencapai maksimum, nilai P masih belum mencapai P acceptable maksimum. Penghitungan jumlah KJA tambahan ini dilakukan dengan memperhatikan selisih P yang boleh ditambahkan, yakni selisih P acceptable maksimum terhadap kondisi P saat terjadi pemanfaatan keramba tancap ikan hias maksimum (ΔP).

Penentuan maksimum beban P yang masuk dari pakan yang diberikan untuk kegiatan keramba, Lfish, dilakukan untuk menentukan peningkatan total P terlarut akibat sisa pakan dan feses. Peningkatan total P dapat digunakan untuk menentukan peningkatan produktivitas primer, ∑PPfish, yang berpengaruh terhadap pemeliharaan ikan (Dillon dan Rigler 1974 dalam Beveridge 2004).

� =∆ � . . � 1− �

� = + 1− �

� = 1

1 + 0,747 �0,507

Keterangan:

Lfish = total beban P maks yang dapat ditampung badan air, gr/m2/th z = kedalaman rata-rata, m

ρ = flushing rate (laju pembilasan), /tahun

Rfish = fraksi total P yang hilang ke sedimen (koefisien retensi) x = proporsi P yang hilang permanen ke dalam sedimen, 0,45-0,55 R = proporsi total P terlarut yang hilang ke sedimen

Penentuan daya dukung untuk kegiatan keramba

Keterangan:

Fy = daya dukung ikan di keramba, ton A = luas perairan, m2

� = � �

9 Penentuan daya dukung ikan alami

Kegiatan perikanan alami biasanya dilakukan pada perairan tawar. Hal ini didukung oleh luasannya yang terbatas. Produksi ikan dan daya dukung lingkungan untuk kegiatan perikanan alami hampir seluruhnya bergantung terhadap produksi plankton. Oleh karena itu, penentuan daya dukung ikan alami dilakukan dengan pendekatan produktivitas primer perairan yang menggambarkan keberadaan fitoplankton di perairan. Lorenzen (1995), Li dan Xu (1995), serta De Silva et al. (2006) menyatakan bahwa pengukuran produktivitas primer merupakan langkah yang sering dilakukan untuk menduga produksi ikan dan menentukan kecocokan perairan untuk kegiatan perikanan alami. Nilai produktivitas primer (∑PP) diperoleh dari nilai fosfat maksimum atau klorofil maksimum yang bisa diterima oleh perairan dengan rumus yang mengacu pada Smith (2007). Nilai produktivitas primer kemudian dikonversi untuk mendapatkan nilai persentase produksi ikan tahunan. Beveridge (1984) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ikan nila pada perairan yang subur, produksi yang bisa diperoleh berkisar antara 1-3% dari produktivitas primer, bergantung kepada tingkat produktivitas primer perairan (Tabel 3).

Tabel 3 Tabel konversi produksi ikan dari PP per tahun (Beveridge 1984)

PP (gC/m2/y) % Conversion annual of fish yield

Kandungan karbon dalam ikan diasumsikan sebesar 10% dari bobot basah (Gulland 1970 dalam Beveridge 2004), sehingga produksi ikan per tahun dapat dihitung dengan membagi persentase produksi ikan terhadap kandungan karbonnya. Nilai produksi ikan alami menggambarkan jumlah ikan yang dapat ditampung oleh perairan Situ Cilala tanpa adanya pemberian pakan tambahan. Penentuan jumlah ikan ini menjadi dasar untuk penentuan jumlah ikan yang akan ditebar di Situ Cilala. Ikan yang ditebar diharapkan dapat dimanfaatkan untuk wisata pemancingan tanpa menyisakan indukan yang dapat bereproduksi di alam sehingga akan mempengaruhi kondisi stok.

�� = 483∗

1,33

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi umum Situ Cilala

Situ merupakan perairan tergenang berupa cekungan yang dilengkapi dengan inlet dan outlet. Situ tidak langsung bertemu dengan laut, relatif dangkal, dan dapat bersifat permanen ataupun temporal (Hairston dan Fussmann 2002). Perairan ini memiliki fungsi ekologis sebagai habitat bagi hewan dan tumbuhan, mengatur fungsi hidrologis, serta menjaga keseimbangan sistem dan proses alami di alam.

Situ Cilala merupakan salah satu situ alami yang terdapat di Bogor, Jawa Barat. Secara geografis, Cilala terletak pada 6º 28’ LS dan 106º 42’-106º 43’ BT. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, Situ Cilala memiliki luas sekitar 12 ha dengan kedalaman rata-rata 1,70 m. Kedalaman perairan minimum adalah 0,36 m dan kedalaman maksimum 5,20 m. Perairan ini dilengkapi dengan dua inlet dan satu outlet yang bermuara ke daerah Ciseeng. Sumber air Situ Cilala berasal dari mata air, air limpasan, dan masukan dari Situ Kemang.

Situ Cilala semula berfungsi sebagai daerah resapan air, pengendali banjir, dan sumber air bagi masyarakat sekitar. Saat ini, Situ Cilala telah dikembangkan untuk kegiatan perikanan ikan hias dengan sistem keramba tancap. Kegiatan perikanan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan perikanan ini akan berkembang dengan baik bila didukung dengan kualitas perairan yang baik pula.

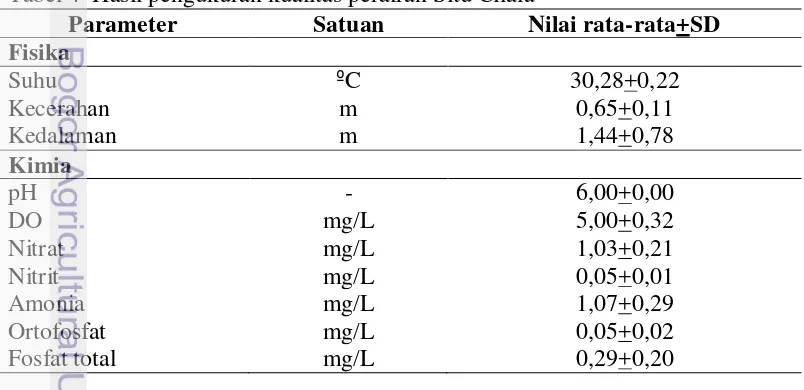

Analisis mengenai kualitas perairan yang mencakup kondisi fisika dan kimia perairan dilakukan dengan mengambil contoh air dari perairan. Analisis kualitas perairan ini berguna untuk menentukan status dan kelayakan perairan bagi kegiatan perikanan serta dapat digunakan sebagai dasar penentu daya dukung perairan. Hasil pengukuran kualitas air di lapangan dan di laboratorium disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil pengukuran kualitas perairan Situ Cilala

11 Tabel 4 menunjukkan bahwa suhu permukaan Situ Cilala berkisar antara 30-31 ºC. Sementara itu, kecerahan perairan Situ Cilala masih tergolong baik, yakni mencapai 80-100% pada bagian inlet, meskipun pada bagian tengah menuju outlet berkisar 30-50%. Hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya masukan bahan tersuspensi dari kegiatan keramba tancap dan kedalaman perairan lebih dalam dibandingkan inlet, sehingga membatasi cahaya yang masuk ke perairan.

Nilai pH perairan adalah 6, yang menunjukkan bahwa perairan Situ Cilala bersifat asam. Nilai DO di Situ Cilala berkisar antara 4,70-5,10 mg/L dengan nilai DO rata-rata adalah 5,01 mg/L. Konsentrasi nitrat di Situ Cilala berkisar antara 0,78-1,21 mg/L dengan rata-rata 1,03 mg/L, sementara konsentrasi fosfat total di Situ Cilala berkisar antara 0,13-0,58 mg/L dengan rata-rata 0,29 mg/L. Konsentrasi nitrat dan fosfat total tertinggi terdapat pada bagian inlet. Hal ini diduga karena banyaknya masukan bahan organik dari inlet dan air limpasan dari pinggiran perairan. Tingginya masukan bahan organik akan meningkatkan nutrien, khususnya N dan P, sehingga akan meningkatkan jumlah fitoplankton di perairan yang digambarkan oleh konsentrasi klorofil. Schindler (1977) dalam McCauley (1989) dan Novita (2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara fosfat dengan klorofil karena fosfat merupakan nutrien utama yang menjadi faktor pembatas bagi produktivitas alga di perairan tawar.

Daya dukung perairan untuk keramba tancap ikan hias dan KJA

Situ Cilala telah dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan hias, khususnya jenis mas koki dengan metode pen culture (keramba tancap). Ukuran keramba tancap yang dibangun adalah 10x5x0,75 m3. Ikan mas koki yang dipelihara diberi pakan alami berupa cacing dan pakan tambahan berupa pelet. Lama pemeliharaan dilakukan selama 5 bulan dari umur 1-6 bulan. Selama pemeliharaan, kegiatan ini menyumbang P sebesar 1,51 kg/unit. Apabila tidak dibatasi pembangunannya, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan nutrien di perairan akibat masukan bahan organik yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan daya dukung perairan untuk kegiatan keramba tancap ikan hias.

Pengelolaan perikanan dengan konsep daya dukung bertujuan menjadi tools yang mampu memprediksi dan mengukur kapasitas area dalam mendukung spesies yang dipelihara. Daya dukung menentukan batas atas atau batas maksimum produksi suatu keramba terhadap kemampuan perairan untuk menghindari perubahan yang tidak diharapkan, baik terhadap ekosistem maupun struktur dan fungsi sosial (Byron dan Costa-Pierce 2010, Ross et al. 2013). Fernandes et al. (2001) menyebutkan bahwa daya dukung juga dapat diartikan sebagai kemampuan perairan dalam menjaga kesehatan perairan dan mengakomodasi limbah yang masuk. Daya dukung dapat ditentukan oleh kualitas perairan, ketersediaan makanan, dan banyaknya ruang yang tersedia untuk tempat hidup ikan. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan daya dukung perairan tawar adalah beban P, dimana P merupakan faktor pembatas (Doering et al. 1995).

12

Jika pembangunan keramba tancap ikan hias mencapai maksimum, yakni 900 keramba, maka nilai fosfat di perairan adalah sebesar 302,33 mg/m3. Nilai fosfat ini masih berada di bawah nilai fosfat maksimum, yakni 310,28 mg/m3. Selisih nilai fosfat dapat dimanfaatkan untuk memaksimumkan kegiatan keramba, yakni dengan membangun KJA. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan mas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan selisih nilai fosfat, didapatkan daya dukung KJA adalah sebesar 2,19 ton/tahun (Tabel 5).

Tabel 5 Penentuan daya dukung KJA tambahan untuk ikan mas

Parameter Satuan Hasil

Loading P/ton ikan g/ton ikan 24.800

Daya dukung ton ikan/tahun 2,19

Daya dukung perairan untuk perikanan alami

Selain penerapan konsep daya dukung untuk ikan keramba, pemanfaatan ikan alami juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi perubahan status perairan. Beveridge dan Phillips (1988) serta Costa-Pierce (2002) menyebutkan bahwa kegiatan perikanan alami biasanya dilakukan seiring dengan kegiatan keramba untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat masukan limbah keramba yang dibangun. Kegiatan perikanan alami merupakan kegiatan pemeliharaan ikan di suatu perairan dengan memanfaatkan pakan alami berupa plankton yang ada di perairan tanpa menggunakan pakan tambahan (Beveridge 2004). Kegiatan perikanan alami (ekstensif) terbatas dilakukan di perairan tawar, seperti danau dan waduk. Shenoda dan Naguib (2000) serta Kibria et al. (1999) dalam Beveridge (2004) menyebutkan bahwa kegiatan perikanan alami dapat dilakukan pada perairan danau dan waduk yang memiliki produktivitas tinggi atau di perairan yang menerima masukan limbah domestik. Kegiatan perikanan alami ini dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan sumberdaya perikanan (Beveridge 1984; Beveridge 2004).

13 Penentuan daya dukung perikanan alami didasarkan pada klorofil maksimum sebelum mencapai eutrof, yakni 20 mg/m3 yang dikonversi menjadi produktivitas primer. Hasil perhitungan daya dukung kemudian digunakan sebagai dasar untuk penebaran ikan alami di Situ Cilala. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa daya dukung untuk kegiatan ikan alami adalah sebesar 3,39 ton/tahun (Tabel 6).

Tabel 6 Daya dukung ikan alami di Situ Cilala

Perancangan implementasi

Perancangan implementasi pembangunan KJA tambahan

Pada perhitungan daya dukung untuk KJA tambahan, jenis ikan yang direncanakan adalah ikan mas. Penentuan ukuran tebar, padat tebar, sintasan atau survival rate/SR, dan lama pemeliharaan dilakukan dengan mengacu pada SNI 01-6131-1999 tentang Produksi Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio L) Strain Majalaya Kelas Induk Pokok (Parent Stock). Ikan yang ditebar diasumsikan berukuran 10 g/ekor dengan jumlah tebar 60 ekor/m3 dan dapat dipanen setelah pemeliharaan 4 bulan dengan bobot 300-350 g/ekor. Asumsi SR ikan mas yang dipelihara adalah 80% dari jumlah yang ditebar.

Ikan mas dipelihara pada KJA berukuran 3x3x2 m3 (Gambar 3). Hasil keramba yang direncanakan berdasarkan ukuran panen, padat tebar, dan SR adalah 0,26-0,30 ton. Oleh karena itu, jumlah keramba maksimum yang bisa dibangun adalah 4 KJA. Lokasi KJA dapat ditempatkan pada bagian tengah dekat outlet (Gambar 4). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kedalaman perairan yang memadai, yakni > 5 m.

Gambar 3 Sketsa KJA tambahan untuk ikan mas

Sumber: http://www.fao.org/docrep/field/003/ac230e/ac230e05.htm Parameter Satuan Hasil

Klorofil mg/m3 20

Produktivitas primer (PP) gC/m2/tahun 366,62

Konversi produktivitas ikan/tahun % 0,77

Produksi ikan gC ikan/m2/tahun 28,23

14

Rencana implementasi penebaran ikan alami untuk kegiatan pemancingan Syafei (2005) menyatakan bahwa penebaran ikan ke dalam perairan bertujuan untuk menambah atau menggantikan peremajaan (rekrutmen) oleh reproduksi alamiah jika hasil pemijahan tidak sebanding dengan jumlah ikan yang ditangkap, menambah populasi ikan yang tidak memiliki tempat pemijahan dan pembesaran, menebar ulang jenis ikan yang sebelumnya hilang atau punah akibat perubahan lingkungan ataupun penangkapan, mengisi relung (niche) untuk meningkatkan produksi perairan, mengendalikan tumbuhan pengganggu yang blooming akibat pengkayaan perairan, dan menyeimbangkan struktur komunitas. Penebaran hendaknya dilakukan pada perairan yang masih memiliki kondisi baik untuk ikan tumbuh dan berkembang, serta mudah dipantau dan diawasi serta dimanfaatkan. Teknik sebar yang digunakan pada perairan biasanya disesuaikan dengan luasan perairan, seperti tebar spot (pada satu titik), tebar scatter (pada beberapa titik), dan tebar trickle (beberapa kali).

Selain menetapkan titik penebaran, penentuan jenis dan jumlah tebar juga perlu dilakukan. Ikan yang ditebar harus sesuai dengan habitat dan ukurannya (Maskur 2002), mampu menemukan tempat yang cocok dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang di perairan, berkualitas baik dan tidak mengandung penyakit yang dapat menular (Syafei 2005), bersifat natif, serta dapat mencapai ukuran panen dalam waktu singkat, dan membentuk akumulasi biomassa dengan cepat (Mims dan Onders 2012). Ikan ditebar juga hendaknya dapat dipelihara dengan jenis lain sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan makanan dan ruang (De Silva et al. 2006). Beveridge (2004) menambahkan jenis planktivora, detrivora, dan omnivora, seperti mas dan nila, cocok dijadikan sebagai jenis yang ditebar untuk kegiatan perikanan alami. Jenis ikan yang ditebar di perairan seharusnya juga tidak mengganggu atau terganggu oleh keberadaan ikan yang sudah ada, sehingga penentuan ikan tebar dilakukan dengan memperhatikan jenis ikan yang ada di perairan. Selain itu, sesuai dengan tujuannya untuk menyeimbangkan kondisi perairan, penebaran ikan ini diharapkan tidak meningkatkan stok melalui pemijahan agar tidak terjadi kompetisi makanan dan ruang. Oleh karena itu, ikan yang ditebar hendaklah mono sex.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, titik penebaran ikan yang direncanakan adalah 2 titik, yakni lekukan dekat inlet dan lekukan dekat outlet (Gambar 4). Pemilihan titik penebaran ini disesuaikan dengan keterlindungan lokasi dari paparan limbah kegiatan secara langsung dan kedalaman yang memadai. Selain itu, penebaran juga disesuaikan dengan kegiatan yang ada di perairan agar tidak tumpang tindih. Pemilihan lokasi dan pengaturan tata letak bertujuan untuk meminimalisir kompetisi dan konflik pemanfaatan, mengurangi risiko dan meningkatkan pemanfaatan lahan secara komplemen, serta mengoptimalkan hasil produksi (Ross et al. 2013). Ferreira et al. (2013) menambahkan penentuan lokasi dan zonasi bisa didasarkan pada ketersediaan dan kesesuaian tempat, serta ketersediaan makanan (produktivitas).

15 bahwa jenis ikan yang mendominasi di Situ Cilala adalah ikan nila. Jenis ikan lain yang ada di Situ Cilala adalah mujair, tawes, mas, dan beberapa ikan hias.

Jumlah ikan yang ditebar disesuaikan dengan status trofik perairan dan ukuran panen yang diinginkan (Mims dan Onders 2012). Penebaran ikan nila dapat dilakukan dengan padat tebar 2-6 ekor/m3 (NAFIS 2015) atau 3-9 ekor/m3 (Diana et al. 1994). Rakocy dan McGinty (1989) menambahkan bahwa penebaran ikan nila mono sex dapat dilakukan dengan padat tebar 1-5 ekor/m2. Penelitian Rakocy dan McGinty (1989) menunjukkan bahwa ikan nila mono sex yang ditebar dengan ukuran 50 g/ekor dapat mencapai ukuran 500 g/ekor dalam waktu 6-7 bulan atau dapat dikatakan laju pertumbuhannya 2,5 g/hari. Sementara itu, hasil penelitian Diana et al. (2004) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan nila adalah 1,5-3,0 g/hari. NAFIS (2015) menambahkan bahwa pertumbuhan ikan nila mono sex lebih cepat dibandingkan dengan mixed-sex.

Selain memperhatikan ukuran, padat tebar, dan laju pertumbuhan, penebaran ikan alami juga harus memperhatikan sintasan/SR benih yang ditebar. Diana et al. (2004) menyebutkan bahwa untuk penebaran 3 ekor/m3 dengan ukuran tebar 12,8-18,5 g memiliki SR 80-89%, sementara NAFIS (2015) menyebutkan bahwa ikan nila mono sex yang ditebar 2-6 ekor/m3dengan ukuran 50-100 g/ekor memiliki SR 90%, lebih besar dibandingkan mixed-sex yang memiliki SR berkisar 80%.

Gambar 4 Lokasi penebaran ikan dan pemancingan Situ Cilala

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung perairan Situ Cilala untuk kegiatan perikanan alami menunjukkan bahwa jumlah total ikan nila yang perlu ditebar ke perairan adalah 39.882 ekor dengan ukuran tebar 25 g/ekor dan ukuran panen 125 g/ekor serta perkiraan SR 85%. Jika laju pertumbuhan nila yang ditebar di perairan diasumsikan 2,0-2,5 g/hari, maka pemeliharaan dapat dilakukan selama 40-50 hari.

16

dilakukan dengan menggunakan jaring, hanya boleh dilakukan dengan menggunakan pancing. Ukuran mata kail juga harus diatur agar ukuran ikan yang tertangkap adalah ukuran panen, bukan ikan yang sedang bertumbuh setelah ditebar. Ukuran panen yang boleh dipancing adalah > 125 g/ekor. Oleh karena itu, ukuran mata kail yang digunakan minimal adalah no. 4. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan penjual pancing, yakni ukuran no. 3-4 digunakan untuk ikan ukuran >3 jari (> 100 g), no. 5-6 digunakan untuk ikan ukuran >4 jari (> 175 g), dan 7-8 digunakan untuk ikan ukuran > 5 jari (> 250 g).

Interval penebaran disesuaikan dengan hasil tangkapan pemancing. Pada penelitian ini, hasil tangkapan rata-rata harian diasumsikan adalah 3 kg/orang. Jika penebaran direncanakan akan dilakukan setelah hasil pemancingan mencapai 25% dari ikan yang ditebar, maka jumlah pemancing maksimum adalah 353 orang/minggu. Hasil pemancingan sebesar 25% dari yang ditebar diperoleh setelah 1 minggu pemancingan. Oleh karena itu, penebaran dilakukan 1 minggu sekali sebanyak 25% dari jumlah awal.

Kegiatan ini sebaiknya dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diawasi. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan pemancingan dapat berkelanjutan. Rancangan implementasi pada penelitian ini dapat berubah seiring dengan kebijakan pengelolaan. Rancangan ini dibentuk sebagai dasar perhitungan yang dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan pola kebijakan yang berlaku di perairan masing-masing. Jumlah tebar ikan juga harus disesuaikan dengan jumlah keramba yang dibangun agar jumlah makanan alami yang tersedia cukup sehingga ukuran ikan panen sesuai dengan yang diharapkan.

Pembahasan

Situ Cilala merupakan salah satu perairan alami yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan keramba tancap ikan hias, sehingga kondisi kualitas perairan sangat memegang peranan penting keberlanjutan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, diketahui suhu perairan Situ Cilala masih baik digunakan untuk kegiatan perikanan. Boyd (1990) menyebutkan suhu yang baik untuk kegiatan perikanan di daerah tropis berkisar antara 25-32 ºC. Nilai pH juga masih dapat ditolerir oleh biota sesuai dengan nilai baku kelas 3 pada PPRI No. 82 tahun 2001 dan Boyd (1990) yang menyatakan bahwa nilai pH untuk perikanan berkisar 6-9.

17 kimia tergolong baik dan layak digunakan untuk kegiatan perikanan dilihat dari nilai baku mutu kelas 3 PPRI No. 82 tahun 2001.

Situ Cilala sudah dikembangkan untuk kegiatan keramba tancap ikan hias jenis mas koki. Kegiatan keramba tancap ikan hias tersebut dapat menghasilkan produksi ikan hias sebanyak 24 kg/keramba dalam waktu 6 bulan. Kegiatan perikanan bukan hal baru yang dikembangkan di perairan untuk meningkatkan perekonomian, begitu pula perikanan menggunakan keramba yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak tahun 1920-an. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan dari lingkungan perairan. Beverton dan Holt (1957) dalam Beveridge (2004) menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketersediaan stok ikan di perairan, yakni rekrutmen, pertumbuhan, kematian alami, dan kematian tangkapan. Peningkatan produksi perikanan alami dilakukan dengan meningkatkan mortalitas penangkapan dan mengupayakan ikan yang seharusnya mati alami dapat tertangkap sehingga kematian ikan difokuskan pada kematian tangkapan. Sementara itu, kegiatan perikanan dengan keramba bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan dengan memanipulasi faktor-faktor tersebut.

Di samping memiliki manfaat positif, pengembangan kegiatan keramba juga dapat berakibat buruk jika tidak dilakukan dengan batasan yang wajar. Kegiatan keramba dapat meningkatkan masukan bahan organik ke perairan berupa sisa pakan, sisa pupuk, dan bahan kimia lain yang digunakan selama pemeliharaan (Ross et al. 2013). Bahan organik yang masuk ke perairan dapat memicu pertumbuhan fitoplankton. Oleh karena itu, konsep daya dukung ditawarkan sebagai salah satu langkah penting bagi pengelolaan perikanan yang berbasiskan ekosistem. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas air tidak mengalami penurunan dan mengganggu biota lainnya, juga tidak mengganggu aktivitas lain yang terdapat di perairan yang sama. Daya dukung perairan untuk kegiatan keramba tancap ikan hias adalah 900 unit (Novita 2013). Berdasarkan dugaan P yang terbuang dari pembangunan keramba tancap ikan hias maksimum, terdapat sedikit selisih P sebelum mencapai kondisi eutrof, sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan KJA tambahan. Jenis keramba yang dibangun adalah keramba jaring apung dengan jumlah maksimum 4 unit.

Selain menerapkan konsep daya dukung untuk kegiatan keramba, kegiatan perikanan alami dapat dikembangkan untuk memanfaatkan fitoplankton yang tumbuh akibat masukan bahan organik dari kegiatan keramba. Kegiatan penebaran ikan alami merupakan kegiatan perikanan ekstensif dengan memasukkan ikan hasil budidaya ke dalam perairan tawar untuk memanfaatkan pakan alami yang tersedia dan dapat dipanen setelah periode waktu tertentu (Onders et al. 2001; Semmens dan Shelton 1986 dalam Mims dan Onders 2012). Kegiatan tersebut nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah melalui kegiatan wisata pemancingan. Pengembangan kegiatan ikan alami harus disesuaikan dengan jumlah keramba yang dibangun. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi persaingan makanan dan ruang dari ikan yang ditebar.

18

ditebar sebaiknya tidak mengalami pemijahan sehingga mempengaruhi jumlah stok yang ada di perairan.

Adanya lebih dari satu kegiatan memerlukan perhitungan tata letak dan penzonasian dengan batasan kegiatan yang jelas. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan yang dikembangkan dapat berlangsung baik tanpa saling mengganggu dan hasil yang diperoleh maksimal. Tata letak dan zonasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Penentuan daya dukung dan penataan letak merupakan satu kesatuan yang harus selaras baik temporal maupun spasial, diawali dengan estimasi potensi dan diakhiri dengan seleksi lokasi dan penataan (Ross et al. 2013).

Semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan jika dibatasi dengan daya dukung dan diatur tata letak serta lokasinya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitasnya, juga menghindari tumpang tindih kegiatan yang memicu konflik sosial antarkegiatan. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan harus dimulai dengan kajian potensi, analisis daya dukung, penyusunan skenario, pemilihan lokasi, dan penzonasian (tata letak).

4

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan hasil pemancingan pada suatu perairan, perlu diperhatikan daya dukung perairan untuk kegiatan keramba. Keramba dimaksudkan sebagai sumber bahan organik yang dapat meningkatkan nutrien ke perairan dan berimplikasi pada peningkatan biomassa fitoplankton yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami bagi ikan yang ditebar di perairan. Pada Situ Cilala, perlu dilakukan pemaksimalan keramba tancap ikan hias hingga 900 unit dan KJA untuk ikan mas sebanyak 4 unit agar hasil kegiatan pemancingan maksimal. Nilai daya dukung ikan alami untuk pemancingan mencapai 3,39 ton ikan nila. Konsep daya dukung tersebut perlu diterapkan bersamaan dengan pengaturan tata letak dan penzonasian yang diperkuat dengan peraturan dan pengawasan.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Amelia CD, Hasan Z, Mulyani Y. 2012. Distribusi spasial komunitas plankton sebagai bioindikator kualitas perairan di Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 3(4): 301-311.

Andersen JH, Schlüter L, Ærtebjerg G. 2006. Coastal eutrophication: recent developments in definitions and implications for monitoring strategies. Journal of Plankton Research. 28(7): 621-628.

Akrimi, Subroto G. 2002. Teknik pengamatan kualitas air dan plankton di reservat Danau Arang-Arang, Jambi. Buletin Teknik Pertanian. 7(2):54-57. Auburn University of Agriculture Experiment Station. Alabama. USA. 359 p.

Byron CJ, Costa-Pierce BA. 2010. Carrying capacity tools for use in the implementation of an ecosystem approach to aquaculture. In FAO Expert Workshop on Aquaculture Site Selection and Carrying Capacity Estimates for Inland and Coastal Waterbodies. Institute f Aquaculture.

De Silva SS, Amarasinghe US, Nguyen TTT. 2006. Better-practise approaches for culture based fisheries development in Asia. ACIAR Monograph No. 120. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.

Diana JS, Lin CK, Yi Y. 1994. Stocking density and supplemental fishing. Aquaculture Colabrative Research Support Program Sustainable Aquaculture for a Secure Future. [Internet]. [diunduh 2015 Mei 21]. Tersedia pada: http://wwww.pdacrsp.oregonstate.edu/pubs/technical/ 13techhtml/2.d.2/2.d.2.html.

Doering PH, Oviatt CA, Nowicki BL, Klos EG, Reed LW. 1995. Phosphorus and nitrogen limitation of primary production in a simulated estuarine gradient. Marine Ecology Progress Series. 124: 271-287.

20

Fernandes TF, Eleftheriou A, Ackefors H, Eleftheriou M, Ervik A, Sanchez-Mata A, Scanlon T, White P, Cochrane S, Pearson TH, Read PA. 2001. The scientific principles underlying the monitoring of the environmental impacts of aquaculture. Journal of Applied Ichtyology. 17:181-193. Ferreira JG, Ramon L, Costa-Pierce BA. 2013. Key drivers and issues

surrounding carrying capacity and site selection, with emphasis on environmental component. In Ross LG, Telfer TC, Falconer L, Soto D, Aguilar-Manjarrez, eds. Site selection and carrying capacities for inland and coastal aquaculture. FAO/Institute of Agriculture Expert Workshop, University of Stirling, Stirling. 6-8 Desember 2010. pp. 47-86. In FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. 282 p.

Hairston NG, Fussmann GF. 2002. Lake ecosystems. Encyclopedia of Life Sciences: 1-3.

Inglis GJ, Hayden BJ, Ross AH. 2000. An overview of factors affecting the carrying capacity of coastal embayments for mussel culture. NIWA Client Report. National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd, Christchurch. New Zealand.

Kaiser MJ, Breadman HA. 2002. Scoping study of the carrying capacity for bivalve cultivation in the coastal waters for Great Britain. The Crown Estate. Interim Report. 39 pp.

Kartamihardja ES, Nurhakim S, Umar C. 2010. Pengembangan indikator ekologis dan analisis efektivitas kawasan konservasi sumberdaya ikan di perairan Sungai Musi dan rawa banjirannya. Laporan Akhir. Kerja sama Dewan Riset Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kurnia R. 2011. Model restocking kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dalam sistem sea ranching di perairan dangkal Semak Daun, Kepulauan Seribu[disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Legović T, Palerud R, Christensen G, White P, Regpala R. 2008. A model to estimate aquaculture carrying capacity in three areas of the Philippines. Science Diliman. 31-40.

Li S, Xu S. 1995. Culture and Capture of Fish in Chinese Reservoirs. Southbound, Penang, Malaysia/International Development Research Centre. Ottawa, Canada.

Lorenzen K. 1995. Population dynamics and management of culture-based fisheries. Fisheries Management and Ecology 2: 61-73.

Maskur. 2002. Program pelestarian plasma nutfah ikan-ikan perairan umum. Journal Akualtur Indonesia. 1(3): 139-144.

McCauley E, Downing JA, Watson S. 1989. Sigmoid relationships between nutrients and chlorophyll among lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 46: 1171-1175.

McKindsey CW, Thetmeyer H, Landry T, Silvert W. 2006. Review of recent carrying capacity models for bivalve culture and recommendation for research and management. Aquaculture. 261: 451-462.

21 Novita MZ. 2013. Penentuan daya dukung untuk kegiatan keramba tancap ikan hias di Situ Cilala, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[NAFIS]. National Farmer Information Service. 2015. Tilapia culture in ponds. [Internet]. [diunduh 2015 Mei 20]. Terdapat pada: http://www.nafis. go.ke/livestock/fish-farming/farming-of-tilapia-in-ponds/tilapia-culture-in-ponds/.

Onders RJ, Mims SD, Wang C, Pearson WD. 2001. Reservoir ranching of paddlefish. North American Journal of Aquaculture. 63(1): 79-90. Pratiwi NTM, Hariyadi S, Iswantari A, Novita MZ, Apriyadi T. 2015. Aspek

ekologis dan daya dukung perairan Situ Cilala. Jurnal Biologi. 11(2): 269-276.

[PPRI]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Rahman A, Purnamaningtyas SE. 2011. Kualitas biologi perairan Situ Cileunca Kabupaten Bandung Jawa Barat berdasarkan bioindikator plankton. Jurnal Akuatika. 2(2): 136-144.

Rakocy JE, McGinty AS. Pond culture of tilapia. Southern Regional Aquaculture Center Publication No 280: 4p.

Ross LG, Telfer TC, Falconer L, Soto D, Agular-Manjarrez J, Asmah R, Bermudez J, Beveridge MCM, Byron CJ, Clement A, Corner R, Costa-Pierce BA, Cross S, De Wit M, Dong S, Ferreira JG, Kapetsky JM, Karakassis I, Leschen W, Little D, Lundevye AK, Murray FJ, Phillips M, Ramos L, Sadek S, Scott PC, Valle-levinson A, Waley D, White PG, Zhu C. 2013. Carrying capacities and site selection within the ecosystem approach to aquaculture. In Ross LG, Telfer TC, Falconer L, Soto D, Aguilar-Manjarrez, eds. Site selection and carrying capacites for inland and coastal aquaculture. FAO/Institute of Agriculture Expert Workshop, University of Stirling, Stirling. 6-8 Desember 2010. pp 19-46. In FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. 282 p.

ShakerIM, Mahmoud AA. 2007. The biological load of silver carp cages in the river nile and their effects on water quality and growth performance. Egyptian Journal Aquatic Biology and Fisheries. 11(2): 119-143.