ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

DAN ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

SERTA DAERAH PENYANGGANYA

MUHAMAD ALKAF

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu serta Daerah Penyangganya adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

MUHAMAD ALKAF. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu serta Daerah Penyangganya. Dibimbing oleh KHURSATUL MUNIBAH dan OMO RUSDIANA.

Taman Nasional Gunung Merbabu adalah salah satu kawasan konservasi yang mencapai kondisi ecological-overstress disebabkan oleh tekanan penduduk. Penutupan lahan hutan hanya tersisa 30% dari keseluruhan kawasan Taman Nasional dengan laju deforestasi mencapai 3% per tahun sedangkan penurunan luas tutupan hutan pada periode 1991-2007 mencapai 49,86 %. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi mengindikasikan adanya perubahan ekosistem yang dapat mengancam fungsi kawasan terutama fungsi ekologi.

Penelitian ini memiliki empat tujuan utama yaitu : (1) menganalisis perubahan penggunaan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan daerah penyangganya pada periode tahun 2001-2013; (2) mengkaji kesesuaian lahan berdasarkan sifat fisik lahan; (3) membangun prediksi penggunaan lahan untuk jangka waktu 12 tahun kedepan; (4) menyusun skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan. Data primer yang digunakan adalah data citra Landsat-7 tahun 2001 dan citra Landsat-8 tahun 2013. Model prediksi penggunaan lahan tahun 2025 menggunakan metode Cellular Automata Markov berdasarkan pada skenario kesesuaian lahan.

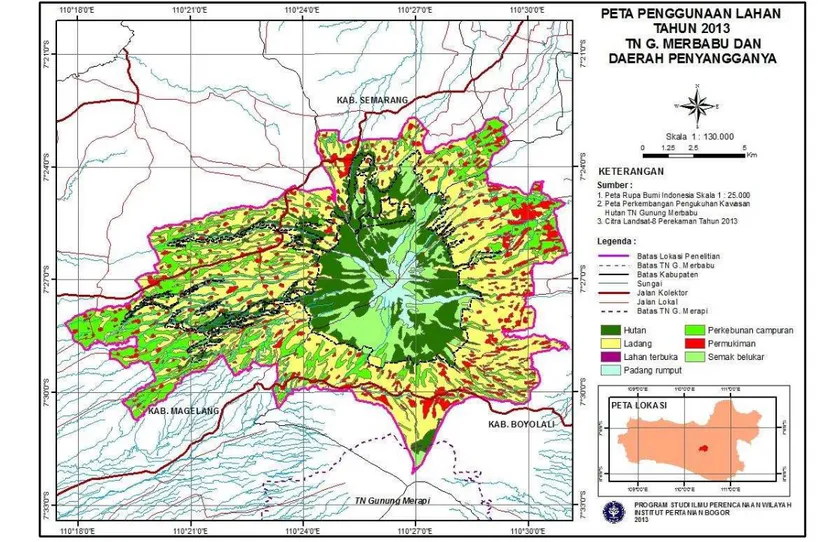

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh tipe penggunaan lahan utama di Taman Nasional Gunung Merbabu dan daerah penyangganya yaitu, hutan, permukiman, ladang, padang rumput, semak belukar, lahan terbuka dan perkebunan campuran. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada periode tahun 2001-2013 adalah berkurangnya luas penggunaan lahan hutan, padang rumput dan perkebunan campuran diikuti dengan meningkatnya luas penggunaan lahan berupa semak belukar, permukiman dan ladang. Pada periode tersebut laju deforestasi sebesar 2,29% atau 87 ha/tahun.

Hasil prediksi penggunaan lahan menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013-2025 masih terjadi perubahan penggunaan lahan dengan pola yang sama dengan periode tahun 2001-2013. Penggunaan lahan hutan diprediksi akan terus menurun pada semua zona Taman Nasional. Tipe penggunaan lahan yang diprediksi cenderung meningkat luasnya hingga tahun 2025 adalah pemukiman, ladang dan semak belukar, sedangkan hutan, rumput dan perkebunan campuran diprediksi cenderung menurun.

Skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional (TN) diarahkan untuk dapat meningkatkan luas tutupan hutan. Terdapat dua skenario yang dirumuskan, yaitu skenario 1 dengan asumsi pengelola TN bersikap progresif dengan tidak memperbolehkan kegiatan budidaya di dalam kawasan TN, dan skenario 2 dengan asumsi pengelola TN menerapkan kebijakan zonasi sesuai dengan rencana pengelolaan TN. Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario 1 diprediksi mampu meningkatkan luas tutupan hutan dan menahan laju deforestasi.

SUMMARY

MUHAMAD ALKAF. Land Use Change Analysis and Land Use Direction in Mount Merbabu National Park and its Buffer Zone. Supervised by KHURSATUL MUNIBAH and OMO RUSDIANA.

Mount Merbabu National Park is one of conservation area in Indonesia with ecological-overstress condition caused by population pressure. Forest land cover in that area only remains 30% and the rate of deforestion reaches 3% per year. Land use changes that occur indicate ecosystem changes that threaten the ecological function of the area.

This study has four main objectives, that include the following : (1) to analyze land use changes in mount Merbabu national park and its buffer zone period of 2001-2013, (2) to analyze land suitability based on land physical properties, (3) to predict land use for the next 12 years, (4) to formulate scenarios wich can control land use changes. Primary data in this research is Landsat-7 image in 2001 and Landsat-8 image in 2013. The land use prediction model by the 2025 is Cellular Automata Markov method, that base on land suitability scenario.

The results showed that there are seven main types of land use in the Mount Merbabu National Park and its buffer zone : forest, settlement, field, grass, shrub, unutilzed land and crop mix. Land use changes that occurred in the period 2001-2013 is the decline of forest, grass and crop mix, followed by the increase of shrub, settlement and field. The rate of deforestation in this period is 2,29% or 87 ha/ year .

The prediction results showed that land use changes in the period of 2013-2025 has similar pattern with the 2001-2013 period. Forest decline is predicted to continue in all zones of the National Park. Settlement, field and shrub are disposed to increase, while forest, grass and crop mix are disposed to decrease.

Scenarios to control land use changes in the National Park (TN) is directed to increase forest cover. There are two scenarios were formulated, first scenario assuming TN managers not allowing farming and settlement activities in the area of TN. Second scenario assuming TN managers implement zoning policies of TN Plan. The results showed that the first scenario predicted to increase forest cover and restrain deforestation.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

DAN ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

SERTA DAERAH PENYANGGANYA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu serta Daerah Penyangganya

Nama : Muhamad Alkaf NIM : A156120434

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Dra Khursatul Munibah, MSc Ketua

Dr Ir Omo Rusdiana, MScFTrop. Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis dengan judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu serta Daerah Penyangganya dapat diselesaikan. Proses penyusunan tesis ini didukung oleh berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Dr. Dra. Khursatul Munibah, M.Sc. dan Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.F.Trop.

selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

2. Dr. Ir. M. Buce Saleh, MS selaku penguji luar komisi atas masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

3. Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus selaku Ketua Program Studi atas motivasi dan arahan selama penulis menjalankan studi.

4. Kepala Pusat Pembinaan dan Pelatihan Perencana-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren-Bappenas) atas kesempatan belajar dan beasiswa yang telah diberikan.

5. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan seluruh staf atas dukungan dan bantuan selama penulis melaksanakan penelitian.

6. Segenap dosen pengajar, asisten dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah atas ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjalankan studi.

7. Rekan-rekan PWL angkatan 2012 atas persahabatan kita yang erat.

8. Orang tuaku, Bapak Mufid Mas’ad, Ibu Kasri Astuti, Mamah Sri Sudaryanti dan Papah Havid Mahyuddin (alm) serta keluarga kecilku Elza Havid dan Chilman Afada Muhammad atas segala doa, dukungan dan curahan kasih sayangnya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan pada tesis ini, namun tidak mengurangi harapan penulis agar karya ilmiah ini tetap bermanfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan Alhamduliillahi robbil ‘alamin.

DAFTAR ISI

2.2 Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinya 6

2.3 Sistem Informasi Geografis 7

2.4 Penginderaan Jauh 8

2.5 Pemodelan dan Cellular Automata 9

2.6 Kesesuaian Lahan 10

4 KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Geografi dan Administrasi 20

4.2 Kondisi Umum Fisik Wilayah 23

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi 34

4.4 Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu 37

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perubahan Penggunaan Lahan 39

5.2 Kesesuaian Lahan Berdasarkan Karakteristik Fisik Lahan dan

Prioritas Penggunaan Lahan Hutan 52

ii

DAFTAR TABEL

1 Matriks hubungan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis

dan keluaran 14

2 Matriks perubahan penggunaan lahan 15

3 Kriteria kesuaian lahan untuk permukiman 16

4 Kriteria kesesuaian lahan untuk ladang 17

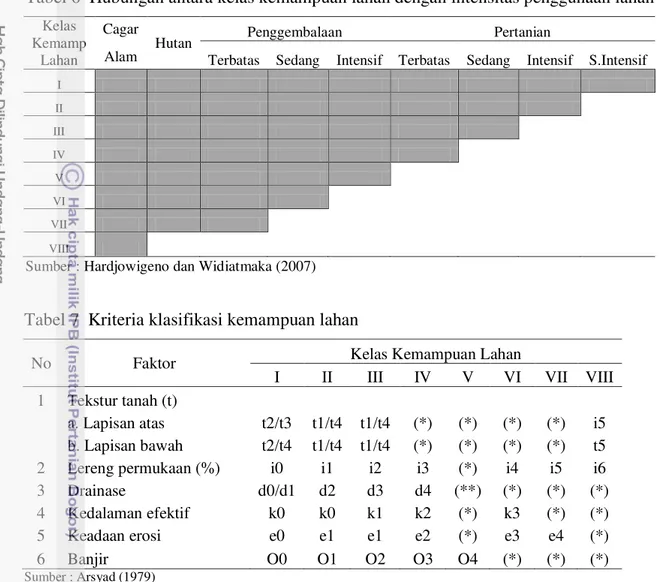

5 Kriteria kesesuaian lahan untuk perkebunan campuran 17 6 Hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas penggunaan

lahan 18

7 Kriteria klasifikasi kemampuan lahan 18

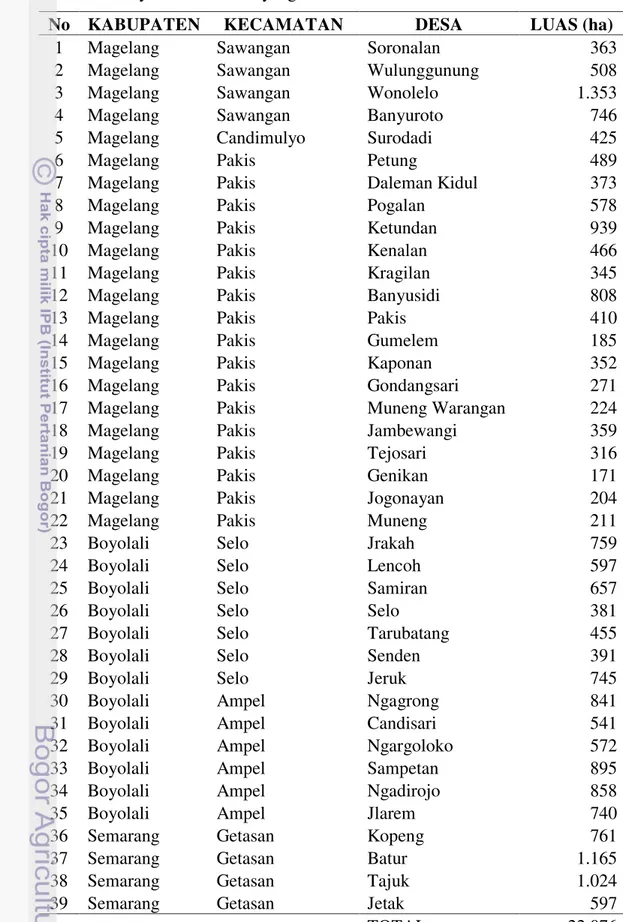

8 Wilayah administrasi yang berada di kawasan TNGMb 21 9 Luas dan persentase bentuk lahan di TNGMb dan daerah penyangganya 23 10 Luas dan persentase kelas kemiringan lereng di TNGMb dan daerah

penyangganya 23

11 Luas dan persentase kelas ketinggian di TNGMb dan daerah

penyangganya 26

12 Luas dan persentase jenis tanah di TNGMb dan daerah penyangganya 29 13 Luas dan persentase penggunaan lahan di TNGMb dan daerah

penyangganya 32

14 Luas peruntukan lahan di TNGMb dan daerah Penyangganya 32 15 Perkembangan penduduk tiap kecamatan di TNGMb dan daerah

penyangganya 34

16 Matriks perubahan penggunaan lahan periode 2001-2013 tiap zona 49 17 Data kejadian kebakaran di TNGMb periode tahun 2006-2012 51 18 Prediksi perubahan luas penggunaan lahan tiap zona periode tahun

2013-2025 59

19 Arahan pemanfaatan lahan di dalam kawasan TNGMb berdasarkan

skenario 1 dan 2 62

20 Arahan pemanfaatan lahan pada zona penyangga TNGMb berdasarkan

skenario 1 dan 2 63

21 Perbandingan perubahan penggunaan lahan tahun 2013 dengan hasil

prediksi 2025, skenario 1 dan 2 63

22 Perbandingan luas penggunaan lahan hasil prediksi skenario 1 dan 2

pada masing-masing zona TNGMb 65

23 Matriks penggunaan lahan hasil prediksi skenario 1 dengan RTRW 68 24 Matriks penggunaan lahan hasil prediksi skenario 2 dengan RTRW 69 25 Arahan pemanfaatan lahan di daerah penyangga TNGMb 70

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pikir penelitian 4

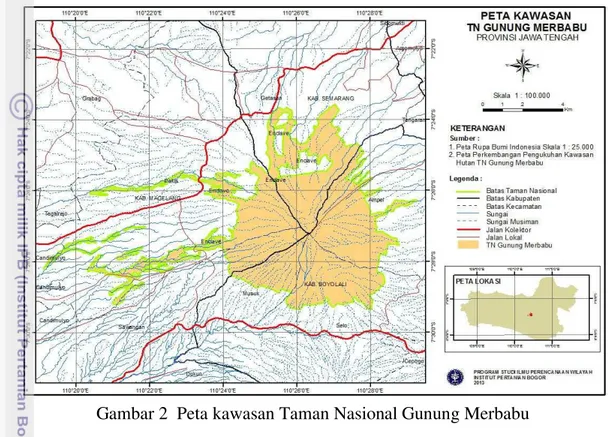

2 Peta kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu 11

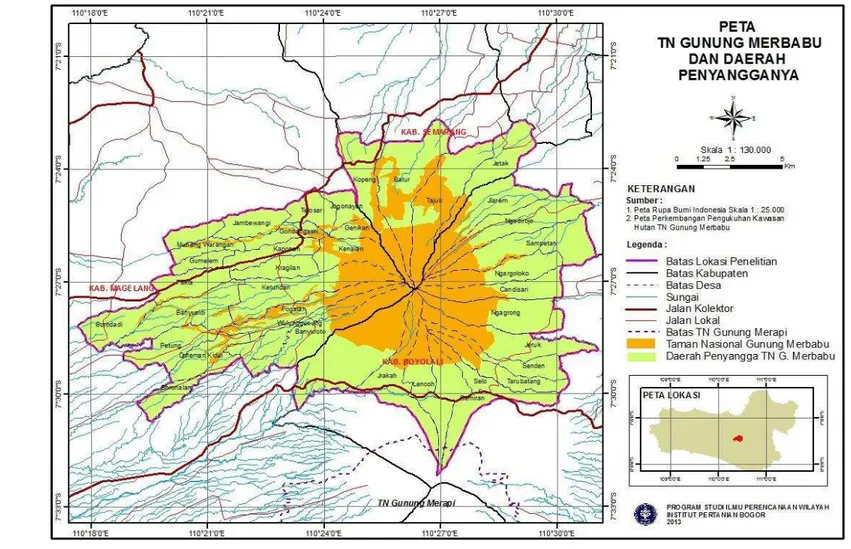

3 Peta daerah penelitian 11

4 Bagan alir penelitian 13

7 Peta penyebaran kemiringan lereng di TNGMb dan daerah

penyangganya 25

8 Peta penyebaran ketinggian di TNGMb dan daerah penyangganya 27 9 Peta penyebaran jenis tanah di TNGMb dan daerah penyangganya 28 10 Peta curah hujan di TNGMb dan daerah penyangganya 30 11 Peta penggunaan lahan di TNGMb dan daerah penyangganya 31 12 Peta RTRW di TNGMb dan daerah penyangganya 33 13 Perkembangan jumlah penduduk tiap kecamatan di TNGMb dan

daerah penyangganya 34

14 Perkembangan jumlah rumah tangga tiap kecamatan di TNGMb dan

daerah penyangganya 35

15 Persentase tingkat pendidikan masyarakat tiap kecamatan di TNGMb

dan daerah penyangganya 36

16 Jumlah fasilitas pendidikan tiap kecamatan di TNGMb dan daerah

penyangganya 36

17 Persentase tingkat penghasilan masyarakat tiap kecamatan di sekitar

kawasan TNGMb 37

18 Persentase luas tiap zona di TNGMb 38

19 Peta zonasi TNGMb 39

20 Kenampakan (a) hutan, (b) padang rumput, (c) semak belukar pada

citra Landsat skala 1 : 25.000 40

21 Hasil verifikasi lapangan (a) hutan, (b) padang rumput, (c) semak

belukar 41

22 Kenampakan (a) ladang, (b) perkebunan campuran pada citra Landsat

skala 1 : 25.000 41

23 Hasil verifikasi lapangan (a) ladang, (b) perkebunan campuran 42 24 Kenampakan (a) permukiman, (b) lahan terbuka pada citra Landsat

skala 1 : 25.000 42

25 Hasil verifikasi lapangan (a) permukiman (b) lahan terbuka 43 26 Kenampakan citra Landsat-8 pada kondisi waktu perekaman yang

berbeda (a) Agustus 2013 (b) Juni 2013 43

27 Luas penggunaan lahan di TNGMb dan daerah penyangganya tahun

2001 dan 2013 44

28 Peta penggunaan lahan (a) tahun 2001 dan (b) 2013 45 29 Luas penggunaan lahan berdasarkan zonasi tahun 2001 46 30 Luas penggunaan lahan berdasarkan zonasi tahun 2013 47 31 Penyebaran perubahan penggunaan lahan dan kejadian kebakaran 52 32 Peta kesesuaian lahan berdasarkan atas karakteristik fisik lahan dan

prioritas penggunaan lahan hutan 53

33 Luas lahan sesuai (S) dan tidak sesuai (N) 54

34 Luas lahan sesuai (S) dan tidak sesuai (N) pada masing-masing tipe

penggunaan lahan tahun 2013 55

35 Nilai kappa hasil prediksi penggunaan lahan pada berbagai iterasi 57 36 Grafik hubungan antara jumlah iterasi dan waktu iterasi 57 37 Peta penggunaan lahan (a) tahun 2013 dan (b) prediksi tahun 2025 58 38 Kecenderungan perubahan penggunaan lahan tahun 2001, 2013, dan

iv

39 Peta prediksi penggunaan lahan tahun 2025 (a) skenario 1 dan (b)

skenario 2 64

40 Perbandingan luas masing-masing penggunaan lahan di dalam kawasan TNGMb pada tahun 2001, 2013, hasil prediksi 2025 dan

skenario 1 dan 2 66

DAFTAR LAMPIRAN

1 Citra Landsat tahun 2001 TNGMb dan daerah penyangganya 75 2 Citra Landsat tahun 2013 TNGMb dan daerah penyangganya 76 3 Peta hasil verifikasi lapangan dan google earth 77 4 Titik hasil pengecekan lapangan dan google earth 78 5 Akurasi dan nilai kappa interpretasi citra landsat 81 6 Kesesuaian lahan pada masing-masing Satuan Lahan Homogen (SLH) 82 7 Kelas kemampuan lahan pada masing-masing Satuan Lahan Homogen

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkluk hidup secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai perubahan dalam sistem kehidupan. Makluk hidup selain manusia menimbulkan perubahan alami, yang dicirikan oleh keseimbangan dan keselarasan, sedangkan manusia mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengubah secara berbeda karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, bahkan seringkali perubahan tersebut merusak lingkungan (Soerjani et al. 1987). Perubahan penggunaan lahan dan sumberdaya untuk keperluan pembangunan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh pada perubahan lingkungan secara global yang disebabkan manusia selama dua ratus tahun terakhir. Di seluruh dunia, tingkat perubahan penutupan lahan dan hilangnya cadangan karbon terestrial diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk (Ojima et al. 1994 dalam Hutyra et al. 2011).

Perubahan penutupan/ penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan selain hutan (deforestasi) adalah isu hangat yang terus mengancam kelestarian hutan. FAO (2001) mencatat bahwa setiap tahunnya 0,38 % lahan hutan di seluruh dunia terkonversi menjadi penggunaan lain. Sementara itu, Kemenhut (2012) menyatakan bahwa angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 832.126 ha/tahun.

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan Indonesia terbagi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu kawasan hutan lindung, produksi dan konservasi. Hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2011, telah menetapkan 521 unit kawasan hutan konservasi dengan luas 27.206.730 ha yang terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Taman Nasional (TN) merupakan kategori kawasan hutan konservasi yang mempunyai persentase luas paling besar yaitu mencapai 50 unit atau seluas 16.372.066 ha (60,2 %), dengan rincian 43 unit Taman Nasional Darat dan 7 unit Taman Nasional Laut (Kemenhut 2012).

2

memperluas lahan garapannya, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk. (Taolin 2002).

Dari segi bentuk wilayah, kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dapat dilihat sebagai wilayah pengelolaan yang tidak kompak secara spasial, karena bentuknya yang tidak mendekati bentuk lingkaran dan terfragmentasi. Menurut Rustiadi et al. (2009), wilayah yang efisien ditunjukkan oleh bentuk wilayahnya yang kompak, yaitu bentuk-bentuk yang mendekati lingkaran sempurna. Bentuk wilayah yang tidak kompak dan terfragmentasi akan menciptakan berbagai bentuk inefisiensi dan menyulitkan dalam pengelolaan.

Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sebelumnya merupakan Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dalam wilayah KPH Kedu Utara dan KPH Surakarta, dan Taman Wisata Alam (TWA) Tuk Songo yang merupakan salah satu kawasan konservasi dibawah pengelolaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Masuknya kegiatan pertanian ke dalam kawasan ini telah dimulai sejak abad ke-18. Komoditas yang penting di kawasan Merbabu pada era tahun 1940-an adalah kina yang diusahakan hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan di bawah 1.000 mdpl adalah perkebunan kopi. Kawasan pertanian telah jauh masuk ke dalam kawasan lindung pada ketinggian 1.600-2.000 mdpl, yang sebenarnya tidak ideal digunakan sebagai kawasan pertanian (Taolin 2002).

Taman Nasional memiliki fungsi yang sangat penting jika ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Ditinjau dari aspek ekologi, TN memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan (mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah) serta fungsi pengawetan keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Ditinjau dari aspek sosial, TN memiliki fungsi diantaranya adalah estetika, kultural, spiritual, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Dari aspek ekonomi, TN merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerintah pusat (Haryono 2011).

Kawasan TN dan daerah di sekitarnya yang disebut dengan daerah penyangga sebenarnya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Kawasan TN mempengaruhi daerah penyangganya dan juga sebaliknya, daerah penyangga mempengaruhi TN. Bentuk pengaruh TN terhadap daerah penyanganya adalah dalam bentuk perlindungan terhadap banjir dan erosi, sumber makanan (daging, buah, madu) dan juga fungsi spiritual, kultural dan estetika. Sedangkan bentuk pengaruh daerah penyangga terhadap kawasan TN adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan TN. Namun, kelestarian fungsi kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) teracam oleh tekanan penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan/ penggunaan lahan hutan menjadi non hutan. Bentuk kawasan yang tidak kompak juga meningkatkan kerawanan terjadinya perubahan penggunaan lahan di kawasan TNGMb.

1.2 Perumusan Masalah

(2007), kondisi penutupan lahan hutan di kawasan TNGMb hanya tersisa 30% dari keseluruhan kawasan. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh aktivitas penduduk yang secara ilegal mengumpulkan kayu untuk keperluan kayu bakar dan arang, serta terjadinya kebakaran hutan. Rata-rata laju deforestasi pada periode tahun 1991-2007 adalah 3 % per tahun, sedangkan penurunan luas tutupan hutan pada periode tersebut mencapai 49,86 % (Dewi 2009).

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan seperti yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) mengindikasikan adanya perubahan ekosistem yang dapat mengancam fungsi kawasan terutama fungsi ekologi. Perubahan penggunaan lahan dapat diamati dengan memperhatikan pola perubahannya. Pola tersebut kemudian dapat digunakan untuk membangun sebuah model prediksi perubahan penggunaan lahan di masa yang akan datang. Selanjutnya dapat dilakukan suatu upaya untuk mengendalikan perubahan peggunaan lahan agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang.

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya pada periode tahun 2001-2013?

2. Bagaimana kesesuaian lahan yang ada di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya?

3. Bagaimana model yang dapat dibangun untuk memprediksi penggunaan lahan di masa yang akan datang?

4. Apa manfaat hasil prediksi penggunaan lahan di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penggunaan lahan di masa yang akan datang kemudian menyusun skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya. Tahapan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya pada periode tahun 2001-2013.

2. Mengkaji kesesuaian lahan berdasarkan sifat fisik lahan yang ada di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya.

3. Membangun model prediksi penggunaan lahan untuk jangka waktu 12 tahun kedepan.

4. Menyusun skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan dan arahan pemanfaatan lahan di kawasan TNGMb dan daerah penyangganya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu :

4

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait keberadaan kawasan TNGMb.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan kegiatan dan pertumbuhan masyarakat yang memanfaatkan zona penyangga Taman Nasional memberikan pengaruh terhadap berkurangnya persediaan alam maupun hasil hutan bukan kayu yang mendorong masyarakat memasuki kawasan inti. Kawasan penyangga adalah kawasan yang berfungsi sebagai areal penghalang, pencegah perluasan pemilikan lahan dan pengambilan hasil-hasil hutan bukan kayu. Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada peningkatan kebutuhan lahan pertanian baru, dengan cara membuka tanah-tanah hutan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan lainnya terutama pertanian. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung, maka dapat mengancam kelestarian ekosistem yang seharusnya dihindarkan.

Informasi mengenai perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis dan pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk melakukan pendekatan proses perubahan penggunaan lahan dan prediksi penggunaan lahan di masa yang akan datang. Munibah (2008) menyatakan bahwa pola perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti penggunaan lahan periode sebelumnya, penggunaan lahan tetangganya, kondisi fisik lahan, status lahan, kondisi soial dan ekonomi masyarakat. Hasil prediksi kemudian dapat digunakan untuk menyusun skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan. Kerangka pikir penelitian secara skematis diilustrasikan melalui Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Peningkatan Jumlah lahan dan arahan pemanfaatan lahan

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Nasional

FAO (1982), mendefinisikan Taman Nasional (TN) sebagai kawasan luas dan relatif belum terganggu yang memiliki nilai alam tinggi, dengan kepentingan konservasi tinggi, potensi rekreasi tinggi, mudah dikunjungi dan bermanfaat bagi daerah. Sedangkan dalam IUCN (1994), TN termasuk Kategori II yang didefinisikan sebagai wilayah alamiah di daratan atau lautan yang ditunjuk untuk : 1. Melindungi integritas ekologi satu atau lebih untuk kepentingan generasi kini

dan yang akan datang;

2. Melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan penunjukannya;

3. Memberikan landasan untuk pengembangan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan kesempatan bagi pengunjung yang ramah secara ekologi dan budaya.

Dalam sistem hukum Indonesia (Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2006) Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisi data, penyusunan draft rancangan rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional termasuk salah satu kawasan pelestarian alam yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Kemenhut (2007), TN dikelola dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pendayagunaan potensi TN untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, diupayakan agar tidak mengurangi luas kawasan, tidak menyebabkan berubahnya fungsi, serta tidak memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli;

2. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan TN ditata ke dalam zona inti, zona rimba/ zona bahari, dan zona pemanfaatan;

3. Masyarakat sekitar secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan TN sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya; dan

6

pemusnahan jenis tumbuhan dan atau satwa yang tidak asli yang diidentifikasi telah dan akan mengganggu ekosistem kawasan.

2.2 Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinya

Definisi mengenai penggunaan lahan (land use) dan penutupan lahan (land cover) pada hakekatnya berbeda walaupun sama-sama menggambarkan keadaan fisik permukaan bumi. Lillesand dan Kiefer (1997) mendefinisikan penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu bidang lahan, sedangkan penutupan lahan lebih merupakan perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. Sebagai contoh pada penggunaan lahan untuk permukiman yang terdiri atas permukiman, rerumputan, dan pepohonan.

Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara, dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang, baik untuk tujuan komersial maupun industri. Kim et al. (2002) memandang perubahan penggunaan lahan sebagai suatu sistem dimana penambahan populasi beberapa spesies biasanya menyebabkan kerusakan spesies lainnya.

Mc. Neil et al. (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi, dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan. Pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah merupakan cerminan upaya manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan yang akan memberikan pengaruh terhadap manusia itu sendiri dan kondisi lingkungannya.

Menurut Munibah (2008), perubahan penggunaan lahan dapat didasarkan pada kesesuaian lahannya, penggunaan lahan periode sebelumnya dan penggunaan lahan tetangganya. Faktor yang mempengaruhi perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian adalah bentuk lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, jarak dari jalan raya dan mata pencaharian masyarakat.

2.3 Sistem Informasi Geografis

Konsep sistem informasi geografis (SIG) telah diperkenalkan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an, dan kini telah dimanfaatkan di berbagai bidang baik pemerintahan maupun swasta. Kemampuan dasar dari SIG adalah mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti query, menganalisisnya, dan menyimpan serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan letak geografisnya. Inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain. Komponen SIG terdiri atas hardware, software, data, dan user. Dengan adanya SIG diharapkan tersedia informasi yang cepat, benar dan akurat tantang keadaan di lingkungannya (Qoriani 2012).

Menurut Iskandar dan Hartati (2012), SIG sebagai salah satu alat yang bermanfaat untuk menangani data spasial dan menyimpan format digital. SIG juga dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran mengenai konsep lokasi, ruang (spasial), kependudukan dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi berikut data-data atribut terkait yang menyertainya.

SIG adalah alat untuk mengumpulkan, menyimpan, menerima, mengubah, dan menampilkan data spasial untuk seperangkat tujuan tertentu. SIG juga memungkinkan untuk penggunaan seperangkat operasi sederhana (seperti tumpah susun/ overlay, klasifikasi, interpolasi, agregasi informasi spasial) yang dapat menghasilkan informasi tambahan dalam memprediksi dampak. Misalnya, dampak okupasi tanah pertanian, gangguan ekologis pada daerah sensitif, gangguan air, serta perubahan aksesibilitas yang dapat langsung diprediksi dari informasi yang tersimpan dalam SIG dengan cara operasi overlay data tematik (Antunes et al. 2001).

Rivas et al. (1994) dalam Antunes et al. (2001) menyatakan bahwa SIG menyajikan suatu metodologi untuk evaluasi dampak rencana tata guna lahan, berdasarkan perhitungan indeks dampak yang diperoleh dengan cara overlay rencana tata guna lahan dengan peta tematik. Selanjutnya Smit dan Spaling (1995) dalam Antunes et al. (2001) merujuk beberapa penelitian di mana SIG telah diterapkan untuk mengevaluasi efek kumulatif melalui analisis deret waktu (time series).

8

Faktor-faktor tersebut menyumbang kontribusi pada pertumbuhan industri SIG (Church 2002).

2.4 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer 1997). Somantri (2008) menyatakan bahwa penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang permukaan bumi yang menggunakan media satelit ataupun pesawat terbang.

Sutanto (1986) dalam Somantri (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan yang melandasi peningkatan penggunaan citra penginderaan jauh, yaitu : Pertama, citra menggambarkan obyek, daerah dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letaknya yang mirip dengan di permukaan bumi. Kedua, citra menggambarkan obyek, daerah, dan gejala yang relatif lengkap, meliputi daerah yang luas dan permanen. Ketiga, dari jenis tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensi apabila pengamatannya dilakukan dengan stereoskop. Keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial.

Jianzhong et al. (2011) menyatakan bahwa penginderaan jauh mampu menyediakan data suatu wilayah tertentu dalam beberapa fase yang berbeda, sehingga kondisi dinamis dari vegetasi di suatu daerah tertentu bisa didapatkan. Teknologi penginderaan jauh menyediakan informasi tutupan vegetasi yang akurat. Data yang diperoleh pada fase waktu yang berbeda dapat menyediakan informasi perubahan penutupan vegetasi di suatu daerah. Kemudian, distribusi spasial perubahan tersebut dianalisis dengan SIG yang mampu mewujudkan pemantauan dinamis perubahan tutupan vegetasi.

SIG dan penginderaan jauh adalah seperangkat alat yang kuat dan hemat biaya untuk menilai dinamika spasial-temporal dari perubahan penutupan dan penggunaan lahan. Penginderaan jauh menyediakan data proses dan pola perubahan penggunaan lahan secara multi-temporal, sedangkan SIG berguna untuk analisis dan pemetaan pola perubahan yang ada. Selain itu, retrospektif dan konsistensi cakupan sinoptik dari satelit sangat berguna pada daerah-daerah dimana perubahan terjadi secara cepat Selanjutnya, karena arsip digital data penginderaan jauh memberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah perubahan penggunaan lahan, pola perubahan tersebut dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan faktor lingkungan dan manusia (Dewan dan Yamaguchi 2009).

Citra Landsat-7 memiliki sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) dengan tujuh saluran spektral (band) ditambah satu saluran pankromatik. Kombinasi saluran yang dipakai pada interpretasi visual pada citra Landsat-7 adalah 5-4-3 dalam format Red-Green-Blue (RGB) false color. Landsat-8 merupakan satelit yang baru diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 dengan nama The Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Landsat-8 memiliki sembilan saluran spektral (termasuk saluran pankromatik) ditambah dengan dua saluran Thermal Infrared Sensor (TIRS), dengan demikian Landsat-8 secara kesuluruhan memiliki 11 saluran. Karena memiliki saluran tambahan, kombinasi saluran pada RGB false color berbeda dengan Landsat-7, yaitu dengan menggunakan saluran 6-5-4 (USGS 2013).

2.5 Pemodelan dan Cellular Automata

Purnomo (2012) menyatakan bahwa model bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan pembelajaran, sehingga dapat merumuskan skenario ke depan atau alternatif kebijakan yang lebih baik. Model juga bisa digunakan untuk menguji sebuah hipotesis, yang karena sifatnya sulit diuji dalam dunia nyata. Model dapat digunakan untuk mengevaluasi ragam skenario atau kebijakan dan pengembangan perencanaan dan agenda bersama antar pihak dalam kasus pemodelan partisipatif.

Selanjutnya menurut Purnomo (2012), otomata adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari representasi matematika dari finite state machines (FSM). FSM adalah sebuah mesin yang jika diberi input, akan mendapatkan kondisi-kondisi (states) sesuai dengan fungsi transisi yang diberikan. Fungsi transisi ini memberikan arahan pada otomaton (obyek dari otomata) tentang state apa yang harus dipunyai berikutnya. Fungsi transisi ini mengubah dari state sekarang menuju state berikutnya.

Menurut Huan et al. (2010) konsep Cellular Automata (CA) awalnya diperkenalkan oleh Ullam dan Neumann (1940-an) untuk menyediakan kerangka untuk menginvestigasi perilaku sistem yang kompleks. CA mensimulasikan kondisi lingkungan yang diwakili oleh struktur grid atau raster (piksel), dimana terdapat seperangkat fungsi transisi. Model yang berbasis pada CA umumnya berorientasi pada prediksi atau simulasi, dimana model statistika multivariat difokuskan pada hubungan antara transisi penggunaan lahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Luo dan Wei 2009).

Salah satu kunci metode CA adalah bahwa pola spasial global yang kompleks bisa disederhanakan dengan menggunakan separangkat aturan lokal yang sederhana. CA banyak digunakan untuk mensimulasikan dan memprediksi fenomena perubahan yang kompleks dari bentuk-bentuk spasial temporal, misalnya dinamika perubahan landskap dan penggunaan lahan (Huan et al. 2010).

10

sel tetangga, 4) seperangkat aturan transisi untuk menghitung perubahan sel state, dan 5) waktu di mana semua sel state secara simultan diperbarui.

Sistem CA biasanya terdiri dari empat elemen yaitu, piksel (cell), kondisi (states), ketetanggaan (neighborhood) dan aturan (rules). Sistem CA yang lebih modern, telah mengembangkan simulasi dengan konsep kesesuaian pengembangan (development suitability) dan probabilitas pengembangan (development probability). Kriteria perubahan pada cell dengan derajat kesesuaian tinggi akan dipilih paling pertama untuk berubah (Jacob et al. 2008).

2.6 Kesesuaian Lahan

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Kesesuian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Inti evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan (Sitorus 2004; Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007).

Penilaian kesesuaian lahan adalah pendekatan perencanaan yang dilakukan untuk menghindari konflik lingkungan akibat dari kompetesi penggunaan lahan. Tujuan penilaian kesesuaian lahan adalah untuk membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan lokasi atau pola lokasi yang tepat atau untuk mencapai tujuan dari masing-masing stakeholder yang terlibat (Yao 2006).

Kesesuaian lahan dapat dinilai untuk kondisi saat ini (present) atau setelah diadakan perbaikan (improvement). Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan/atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif. Dalam menilai kesesuaian lahan ada beberapa cara, antara lain, dengan perkalian parameter, penjumlahan, atau menggunakan hukum minimum yaitu mencocokkan (matching) antara kualitas lahan dan karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau persyaratan tumbuh tanaman atau komoditas lainnya yang dievaluasi (Djaenudin et al. 2011).

3

METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

dengan kawasan TNGMb yaitu terdiri dari 39 desa (Gambar 3). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sampai dengan Oktober 2013.

Gambar 2 Peta kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu

12

3.2 Jenis Data Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit dan data verifikasi lapangan untuk menguji akurasi hasil interpretasi. Citra Landsat tahun 2001 dan 2013 didapatkan dengan cara mengunduh dari United States Geological Survey (USGS).

Data sekunder didapatkan dari beberapa instansi yang terkait. Data Rencana Pengelolaan Taman Nasional periode 2007-2026 diperoleh dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb). Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Peta Rupa Bumi Indonesia diperoleh dari Badan Informasi Geospasial. Satuan Peta Tanah didapatkan dari Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Data Potensi Desa diperoleh dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB.

3.3 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000, citra Landsat tahun 2001 dan tahun 2013, citra Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) resolusi 90 meter, satuan peta tanah skala 1 : 50.000, peta curah hujan, data potensi desa Kabupaten Magelang, Boyolali dan Semarang. Sedangkan alat yang digunakan adalah berupa seperangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak ArcGIS, Idrisi, Google Earth dan Microsoft Office.

3.4 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian terbagi dalam 4 bagian berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu : (1) menganalisis perubahan penggunaan lahan, (2) menganalisis kesesuaian lahan berdasarkan sifat fisik lahan, (3) membangun model prediksi perubahan penggunaan lahan, dan (4) menyusun skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan.

Gambar 4 Bagan alir penelitian Ya

Tidak

CA Markov

Skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan dan arahan penggunaan lahan

Prediksi Penggunaan Lahan tahun 2025

RTRW dan RPTN dan RPTN Simulasi Model

Validasi Model

Verifikasi lapangan

Kriteria Kesesuaian Interpretasi dan Klasifikasi

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2001 dan 2013

Peta Satuan Lahan Homogen Data Fisik Lahan :

Peta RBI, Satuan Peta Tanah, Peta Elevasi. Curah Hujan, Peta Kemiringan Lereng Citra Landsat Tahun

2001 dan Tahun 2013

Matching

Peta Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2001 dan 2013

Peta Kesesuaian/ Kemampuan Lahan

Mulai

Selesai

14

3.5 Analisis dan Pengolahan Data

3.5.1 Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Tahapan yang dilakukan pada interpretasi citra landsat tahun 2001 dan 2013 untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan di Kawasan TNGMb adalah sebagai berikut :

a. Pemotongan batas area penelitian

Citra Landsat path/ row 120/65 tahun 2001 (t0) tahun 2013 (t1) dipotong

untuk mendapatkan batas area yang akan dianalisis yaitu, batas kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu serta wilayah administrasi desa yang berbatasan dengan kawasan TNGMb sebagai daerah penyangga.

b. Interpretasi citra

Interpretasi penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi visual (digitize on screen) dengan pendekatan unsur yang meliputi : Tabel 1 Matriks hubungan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis

rona (berkaitan dengan warna/ derajat keabuan suatu obyek), tekstur (frekuensi perubahan rona), pola (susunan keruangan obyek), ukuran, bentuk (berkaitan dengan bentuk umum, konfigurasi atau kerangka dari obyek tunggal), bayangan dan situs (lokasi suatu obyek terhadap obyek-obyek lain) (Lillesand dan Kiefer 1997).

Klasifikasi penggunaan lahan di Kawasan TNGMb dan daerah penyangganya terdiri dari 7 (tujuh) kelas yaitu : hutan, permukiman, ladang, perkebunan campuran, padang rumput, semak belukar dan lahan terbuka. Citra landsat tahun 2001 dan 2013 diinterpretasi menjadi peta pengggunaan lahan tahun 2001 dan 2013. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan operasi tumpang susun (overlay) antara peta penggunaan lahan tahun 2001 dengan tahun 2013. Analisis ini menghasilkan matriks transformasi perubahan penggunaan lahan seperti tertera pada Tabel 2.

c. Pengujian hasil interpretasi

Hasil interpretasi citra landsat tahun 2001 dan tahun 2013 diverifikasi melalui pengecekan lapangan (ground check) dan juga menggunakan google earth. Titik uji ditentukan menggunakan perangkat lunak Erdas Imagine berdasarkan metode stratified random sampling, yaitu pengambilan tiap titik berstrata secara acak sesuai luas penggunaan tiap kelas.

Hasil verifikasi lapangan kemudian dibandingkan dengan hasil interpretasi yang telah dilakukan, kemudian dihitung nilai akurasinya menggunakan overall accuracy dan kappa accuracy. Overall accuracy hanya mempertimbangkan commission (diagonal) yaitu titik interpretasi yang sama jenis penggunaan lahannya dengan hasil verifikasi lapangan sedangkan kappa accuracy sudah mempertimbangkan commission dan omission. Hal ini mengakibatkan nilai overall accuracy memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kappa accuracy. Nilai overall accuracy yang diharapkan adalah di atas 85 % (Jensen 1996).

Tabel 2 Matriks perubahan penggunaan lahan

Tipe

Keterangan : Htn= hutan, Pmk=permukiman, Ldg=ladang, Kbnc= perkebunan campuran Rmp=padang rumput, Smk=semak belukar, Ltb=lahan terbuka

16

∑

∑

∑

Dimana :

Xii : jumlah jenis penggunaan lahan ke-i hasil interpretasi yang bersesuaian dengan pengguanaan lahan hasil pengecekan/ verifikasi Xi+ : jumlah titik hasil verifikasi pada jenis penggunaan lahan ke-i

X+i : jumlah titik hasil interpretasi pada jenis penggunaan lahan ke-i N : jumlah titik contoh

r : jumlah tipe penggunaan lahan

3.5.2 Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan Karakteristik Fisik Lahan

Peta kesesuaian lahan dibuat untuk setiap tipe penggunaan lahan, yaitu hutan, permukiman, ladang, perkebunan campuran, padang rumput, semak belukar dan lahan terbuka. Kelas kesesuaian lahan terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu kelas sesuai (S) dan tidak sesuai (N). Unit analisis yang digunakan adalah satuan lahan homogen (SLH).

Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman menggunakan kriteria Mabbery (1972) dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY (2010) yang tertera pada Tabel 3. Kriteria kesesuaian untuk ladang didekati dengan menggunakan kriteria kesesuaian untuk tanaman Tembakau (Nicotiana tobacum) sesuai dengan kriteria Djaenudin et al. (2011) yang disajikan pada Tabel 4. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa sebagian besar lahan ladang yang tersedia digunakan untuk komoditas tanaman tembakau. Kriteria kesesuaian untuk perkebunan campuran didekati dengan menggunakan kriteria kesesuaian untuk tanaman Sengon (Paraserianthes falcataria) sesuai dengan kriteria Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) yang tertera pada Tabel 5. Hal ini didasarkan bahwa sebagian besar lahan perkebunan campuran yang tersedia digunakan untuk komoditas tanaman Sengon. Tabel 3 Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman

No Sifat Fisik Sesuai (S) Tidak Sesuai (N) 5 Erodibilitas tanah Rendah - Sedang Tinggi

6 Tekstur Agak kasar - halus Kasar

Sumber : Mabbery (1972) dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY (2010) Keterangan :

Alokasi penggunaan lahan yang diprioritaskan untuk hutan menggunakan pendekatan sistem klasifikasi kemampuan lahan menurut United States Department of Agriculture (USDA) yang dijelaskan oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dalam Tabel 6. Lahan kelas I sampai dengan kelas VIII sesuai seluruhnya untuk hutan, namun dalam penelitian ini diperlukan pengelompokan lahan yang diprioritaskan digunakan sebagai hutan. Lahan yang diprioritaskan untuk hutan adalah lahan dengan kelas kemampuan lahan V-VIII karena tidak sesuai untuk usaha pertanian. Lahan dengan kelas kemampuan lahan I-IV tidak diprioritaskan untuk hutan karena lahan pada kelas tersebut sesuai untuk usaha pertanian. Kriteria klasifikasi kemampuan lahan menggunakan kriteria menurut Arsyad (1979) yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 4 Kriteria kesesuaian lahan untuk ladang

No Sifat Fisik Sesuai (S) Tidak Sesuai (N)

Tabel 5 Kriteria kesesuaian lahan untuk perkebunan campuran

No Sifat Fisik Sesuai (S) Tidak Sesuai (N)

18

Kesesuaian lahan untuk padang rumput dianggap sesuai seluruhnya di lokasi penelitian dengan asumsi bahwa rumput di kawasan TNGMb merupakan salah satu jenis tutupan lahan asli sedangkan di daerah penyangga, rumput merupakan vegetasi yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk pakan ternak. Kesesuaian lahan untuk semak belukar dan lahan terbuka dianggap tidak sesuai seluruhnya dengan lahan di lokasi penelitian dengan asusmsi bahwa kedua jenis penggunaan lahan tersebut cenderung tidak diharapkan oleh pengelola TNGMb maupun oleh masyarakat di daerah penyangga.

3.5.3 Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan

Penyusunan model ini bertujuan untuk memperoleh peta prediksi penggunaan lahan untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun ke depan yaitu pada tahun 2025. Data yang diperlukan adalah peta penggunaan lahan tahun 2001 (t0),

tahun 2013 (t1), peta kesesuaian lahan untuk setiap tipe penggunaan lahan,

Tabel 6 Hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas penggunaan lahan

Kelas Kemamp

Lahan

Cagar

Hutan Penggembalaan Pertanian

Alam Terbatas Sedang Intensif Terbatas Sedang Intensif S.Intensif

I

Sumber : Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)

Tabel 7 Kriteria klasifikasi kemampuan lahan

No Faktor Kelas Kemampuan Lahan

I II III IV V VI VII VIII

Transitional Probababilty/ Area Matrix dan moving filter. Skenario perubahan penggunaan lahan pada setiap piksel tergantung pada kesesuaian lahannya dan penggunaan lahan tetangganya (Jacob et al. 2008). Pengaruh ketetanggaan artinya perubahan penggunaan lahan pada suatu piksel akan dipengaruhi oleh penggunaan lahan pada piksel tetangganya.

Model ini dijalankan dengan perangkat lunak Idrisi dengan modul Cellular Automata Markov (CA Markov) yang merupakan kombinasi dari modul Markov Chain dan Multi-Objective Land Allocation (MOLA). Markov Chain menghasilkan Transitional Probababilty/ Area Matrix, yaitu matriks perubahan penggunaan lahan yang diperoleh dengan cara menumpang-tindihkan peta penggunaan lahan pada dua titik tahun (Munibah 2008). Peta kesesuaian lahan berfungsi sebagai referensi dalam pengalokasian suatu penggunaan lahan. Jumlah peta kesesuaian lahan sesuai dengan jumlah tipe penggunaan lahan. Filter yang digunakan adalah filter berukuran 5×5 yang merupakan filter default pada software Idrisi, yang artinya perubahan penggunaan lahan pada piksel pusat dipengaruhi oleh penggunaan lahan pada 24 piksel sekitarnya.

Simulasi berjalan sesuai dengan pergerakan filter pada seluruh area yang disimulasi, dan disebut sebagai satu iterasi. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi ke-n. Kondisi penggunaan lahan hasil simulasi dari iterasi sebelumnya digunakan untuk iterasi tahap berikutnya. Setelah simulasi berakhir dengan jumlah iterasi yang diinginkan, maka didapatkan penyebaran penggunaan lahan hasil simulasi. Validasi model dilakukan dengan membandingkan penggunaan lahan hasil simulasi tahun 2013 dengan penggunaan lahan hasil pengamatan tahun t1 (2013) berdasarkan nilai kappa.

3.5.4 Skenario Pengendalian Perubahan Penggunaan Lahan

Penyusunan skenario pengendalian perubahan penggunaan lahan di TNGMb dan daerah penyangganya dilakukan dengan menggunakan kesesuaian lahan berdasarkan kebijakan yang akan diambil. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk kesesuaian lahan yang kemudian digunakan sebagai salah satu input model CA Markov. Analisis ini menghasilkan model prediksi penggunaan lahan tahun 2025 dengan input berupa penggunaan lahan tahun 2013, matriks perubahan penggunaan lahan tahun 2001-2013, kesesuaian lahan berdasarkan skenario kebijakan dan filter berukuran 5×5.

Skenario di dalam kawasan TNGMb diarahkan untuk dapat menjaga kelestarian kawasan TN dengan indikator berupa luas tutupan hutan. Skenario yang memiliki luas tutupan hutan paling besar bila dibandingkan dengan prediksi 2025 (business as usual) maupun tutupan hutan tahun 2013 merupakan skenario yang dianggap paling ideal.

20

4

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Geografi dan Administrasi

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) secara geografis terletak pada koordinat 110026'22" BT dan 7027'13" LS dengan ketinggian mencapai 3.142 meter di atas permukaan laut (mdpl). Terdapat dua puncak pada gunung Merbabu yaitu puncak Syarif (3.119 mdpl) dan puncak Kenteng Songo (3.142 mdpl). Secara administratif, TNGMb terletak pada tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang di sebelah Barat, Kabupaten Semarang di sebelah Utara, dan Kabupaten Boyolali di sebelah Selatan dan Timur. Jarak dari permukiman terdekat ke puncak gunung Merbabu yaitu ± 6 km dari dusun Tekelan Kabupaten Semarang dan ± 4 km dari dusun Genting Kabupaten Boyolali.

Secara kelembagaan Taman Nasional merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berbentuk Balai Taman Nasional. Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan kawasan konservasi yang merupakan alih fungsi dari kawasan Hutan Lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah seluas 5.718,5 hektar dan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 6,5 hektar. TWA ini ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts/Um/2/1975 dan dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Mei 2004, Pemerintah melalui Departemen Kehutanan menerbitkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.135/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu Seluas 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu.

Tabel 8 Wilayah administrasi yang berada di kawasan TNGMb

No KABUPATEN KECAMATAN DESA LUAS (ha)

1 Magelang Sawangan Soronalan 363

2 Magelang Sawangan Wulunggunung 508

3 Magelang Sawangan Wonolelo 1.353

4 Magelang Sawangan Banyuroto 746

5 Magelang Candimulyo Surodadi 425

6 Magelang Pakis Petung 489

22

4.2 Kondisi Umum Fisik Wilayah

4.2.1 Topografi

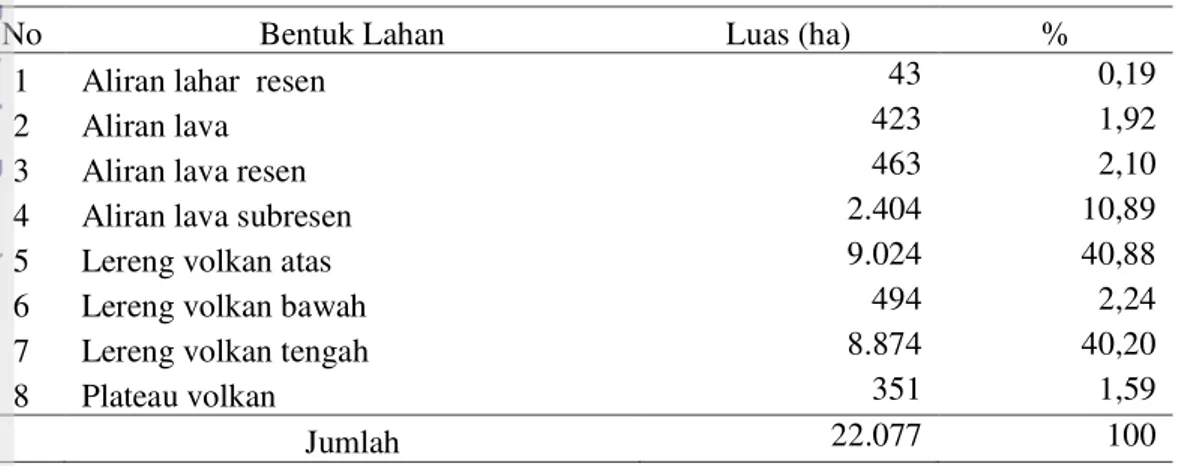

Bentuk lahan di daerah penelitian diklasifikasikan ke dalam delapan kelompok yaitu : lereng volkan atas, lereng volkan tengah, lereng volkan bawah, aliran lahar resen, aliran lava, aliran lava resen, aliran lava subresen dan plateau volkan. Bentuk lahan yang dominan adalah lereng volkan atas yaitu seluas 40,88% dan lereng volkan bawah seluas 40,20%. Luas dan persentese masing-masing bentuk lahan dapat dilihat pada Tabel 9, sedangkan sebaran spasial dapat dilihat pada Gambar 6.

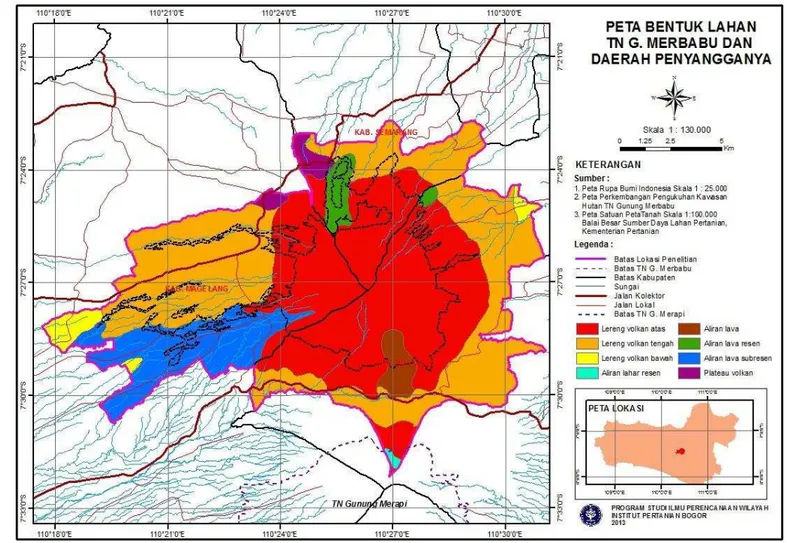

Kemiringin lereng Kawasan TNGMb dan daerah penyangganya bervariasi antara 0 - > 45%. Kelas kemiringan lereng diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu : datar (0-8%), landai (>8-15%), agak curam (>15-25%), curam (>25-45%) dan sangat curam (>45%). Luas dan persentase masing-masing kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 10, sedangkan sebaran spasial dapat dilihat pada Gambar 7.

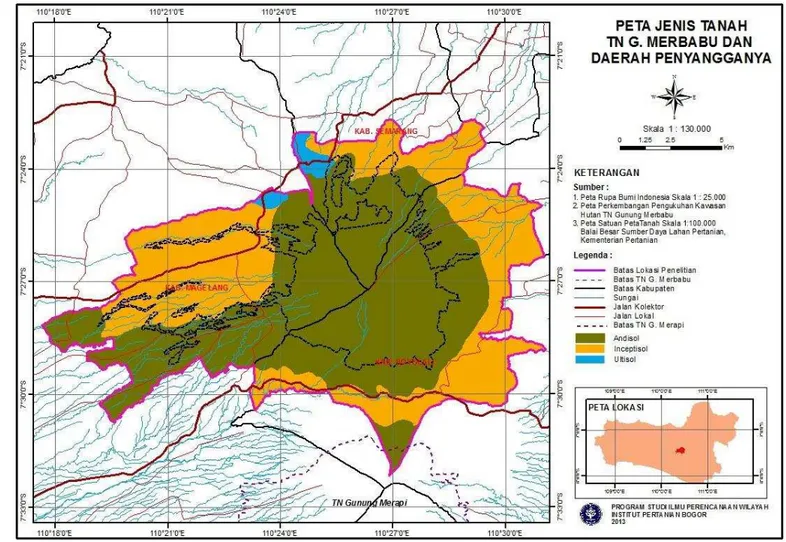

Tabel 9 Luas dan persentase bentuk lahan di TNGMb dan daerah penyangganya

No Bentuk Lahan Luas (ha) %

Sumber : diolah dari peta

Tabel 10 Luas dan persentase kelas kemiringan lereng di TNGMb dan daerah penyangganya

No Kelas Lereng

Kawasan TNGMb Daerah Penyangga Jumlah

ha % ha % ha %

24

26

Secara keseluruhan, lokasi penelitian didominasi oleh kelas lereng kategori datar (0-8%) dengan luas mencapai 43,63% yang menyebar pada daerah lereng volkan tengah dan lereng volkan bawah. Persentase kelas lereng terkecil yaitu sebesar 0,12 % adalah kategori sangat curam (>45%) yang berada pada daerah lereng volkan atas. Kawasan TNGMb didominasi oleh kemiringan lereng kategori agak curam (>15-25%) dengan luas 48,16% dari luas kawasan TNGMb, sedangkan daerah penyangga TNGMb didominasi oleh kelas lereng datar (0-8%) dengan luas 57,69%.

Ketinggian dari permukaan laut di lokasi penelitian diklasifikasikan menjadi 6 kategori yaitu : 500-1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), >1.000-1.500 mdpl, >>1.000-1.500-2.000 mdpl, >2.500-2.500 mdpl, >2.500-3.000 mdpl dan > 3.000 mdpl. Luas dan persentase masing-masing kelas ketinggian dapat dilihat pada Tabel 11, sedangkan sebaran spasial dapat dilihat pada Gambar 8.

Kelas ketinggian yang paling dominan di lokasi penelitian adalah >1.000-1.500 mdpl dengan persentase luas sebesar 44,39% yang menyebar pada daerah lereng volkan tengah. Kawasan TNGMb didominasi oleh kelas ketinggian >1.500-2.000 mdpl, sedangkan darah penyangganya didominasi oleh kelas ketinggian >1.000-1.500 mdpl.

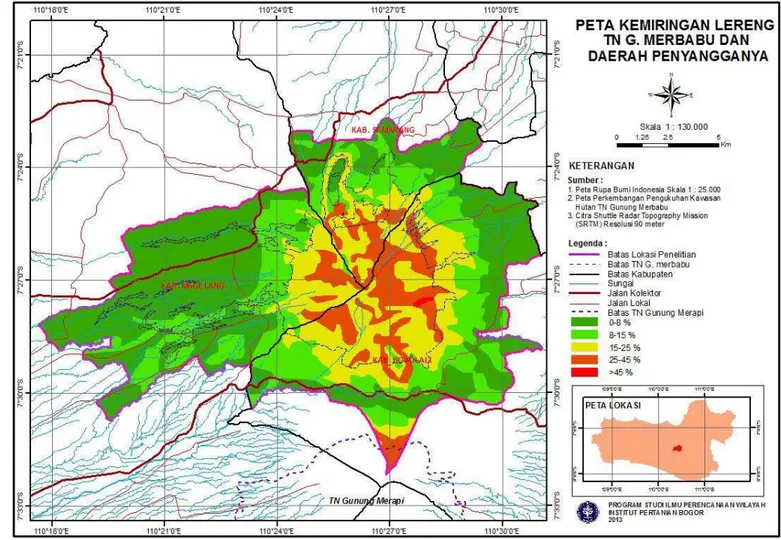

4.2.2 Tanah

Jenis tanah yang dijumpai di lokasi penelitian adalah Typic Hapludands (Ordo Andisol), Typic Dystrudepts, Lithic Dystrudepts, Andic Dystrudepts (Ordo Inceptisol), dan Typic Hapludults (Ordo Ultisol). Secara keseluruhan jenis tanah yang dominan adalah Andisol yaitu sebesar 57,70% yang menyebar terutama di sekitar lereng volkan atas dan aliran lava subresen. Kondisi ini menyebabkan jenis tanah yang dominan di kawasan TNGMb didominasi juga oleh tanah Andisol yaitu seluas 94,67%. Jenis tanah yang dominan pada daerah penyangga adalah Inceptisol dan Andisol yang masing-masing seluas 54,02% dan 43,87%. Tanah Andisol menyebar terutama pada lereng volkan atas dan daerah aliran lava subresen, sedangkan tanah Inceptisol meyebar pada daerah lereng volkan tengah. Tanah ultisol memiliki proporsi paling kecil yaitu seluas 1,59% dari total keseluruhan daerah penelitian yang tersebar di daerah plateau volkan di sebelah Utara. Luas dan persentase masing-masing jenis tanah dilihat pada Tabel 12, sedangkan sebaran spasial dapat dilihat pada Gambar 9.

Tabel 11 Luas dan persentase kelas ketinggian di TNGMb dan daerah penyangganya

No Kelas Ketinggian Kawasan TNGMb Daerah Penyangga Jumlah

28

4.2.3 Iklim

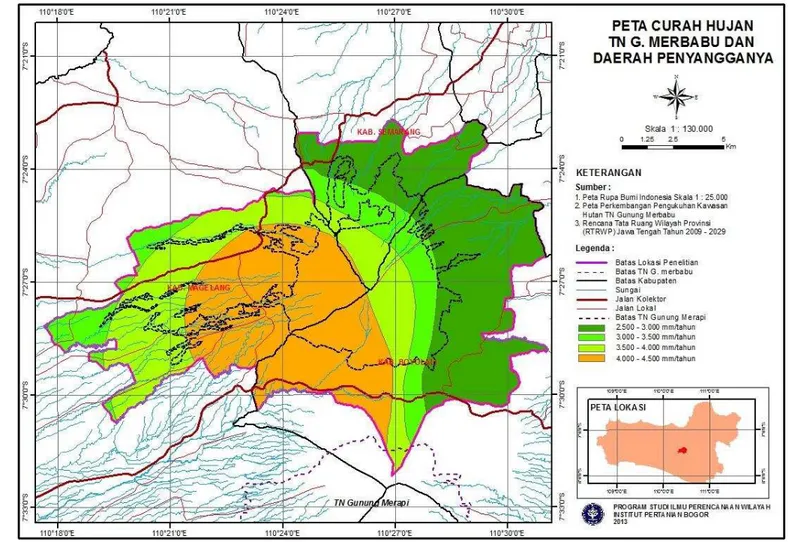

Curah hujan rata-rata tahunan di daerah penelitian berkisar antara 2.500 – 4500 mm/th, yang terbagi ke dalam 4 kelas yaitu : 2.500 – 3.000 mm/th, 3.000 – 3.500 mm/th, 3.500 – 4.000 mm/th dan 4.000 – 4.500 mm/th. Secara keseluruhan, daerah di sebalah Barat TNGMb (Kabupaten Magelang) memiliki curah hujan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah di sebelah Timur TNGMb (Kabupaten Semarang dan Boyolali). Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 13- 32 °C. Sebaran spasial curah hujan di darah penelitian dapat dilihat pada Gambar 10.

4.2.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang dijumpai di daerah penelitian adalah hutan, permukiman, ladang, padang rumput, semak belukar, lahan terbuka dan perkebunan campuran. Jenis ekosistem hutan yang dijumpai di daerah penelitian menurut sistem zonasi Steenis (1972) adalah hutan sub pegunungan (1.000-1.500 mdpl), hutan pegunungan (>1.500-2.400 mdpl) dan juga hutan sub alpin (>2.400 mdpl). Daerah sub alpin didominasi oleh vegetasi rumput, sementara hutan pegunungan didominasi oleh jenis vegetasi Akasia (Acacia decurens), Puspa (Schima noronhae), dan Sengon Gunung (Albizia montana). Hutan sub pengunungan sebagian besar merupakan hutan sekunder/ hutan tanaman yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutan Unit I Jateng, didominsai oleh jenis vegetasi Pinus (Pinus merkusii) dan Puspa (Schima noronhae). Jenis vegetasi yang termasuk dalam kategori semak belukar di daerah penelitian berupa edelweis, kirinyu, kerisan, pakis, alang-alang, strawberi gunung, sengganen dan sapen.

Perkebunan campuran yang dominan dijumpai di daerah penelitian adalah jenis Sengon (Paraserianthes falcataria), sebagian berupa tanaman hutan rakyat. Penggunaan lahan yang paling dominan di daerah penelitian adalah ladang terutama berupa tanaman Tembakau (Nicotiana tobacum), dan tanaman hortikultura sayuran antara lain wortel, kubis, brokoli, bawang daun, cabai, lobak dan kentang. Adapun luas dan persentase penggunaan lahan di daerah penelitian disajikan pada Tabel 13, sedangkan sebaran spasial dapat dilihat pada Gambar 11. Tabel 12 Luas dan persentase jenis tanah di TNGMb dan daerah penyangganya

No Jenis Tanah Kawasan TNGMb Daerah Penyangga Jumlah

ha % ha % ha %

1 Andisol 5.687 94,67 7.050 43,87 12.737 57,70 2 Inceptisol 308 5,12 8.680 54,02 8.988 40,71

3 Ultisol 12 0,20 340 2,11 352 1.59

Jumlah 6.007 100 16.070 100 22.077 100

30

32

4.2.5 Tata Ruang (RTRW)

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersumber dari Pemerintah daerah Kabupaten Semarang (2010-2030), Kabupaten Magelang (2010-2030) dan Kabupaten Boyolali (2011-2031), yang meliputi kawasan konservasi (TNGMb), kawasan lindung, kawasan pertanian, pertanian lahan kering, perkebunan campuran, kawasan permukiman pedesaan dan kawasan budidaya lain. Luas masing-masing peruntukan lahan disajikan pada Tabel 14, sedangkan peta Pola Ruang RTRW disajikan pada Gambar 12.

Peruntukan lahan di daerah penelitian didominasi untuk lahan pertanian (pertanian secara umum dan pertanian lahan kering) sebesar 32,53% , kawasan konservasi 26,69 % dan kawasan lindung 20,77%. Luas peruntukan terkecil adalah kawasan budidaya lain hanya sebesar 1,30%, berupa kawasan industri dan pariwisata.

Tabel 13 Luas dan persentase penggunaan lahan di TNGMb dan daerah penyangganya

Penggunaan lahan Kawasan TNGMb Daerah Penyangga Jumlah

ha % ha % ha %

Sumber : diolah dari peta

Tabel 14 Luas peruntukan lahan di TNGMb dan daerah penyangganya

Pola Ruang RTRW Penyangga TNGMb Jumlah

ha % ha % ha %

34

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

4.3.1 Jumlah Penduduk masih rendah yaitu rata-rata 5 jiwa/ha di tahun 2000 dan mengalami peningkatan menjadi 6 jiwa/ha di tahun 2009. Grafik dan Tabel perkembangan penduduk di daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 13, 14 dan Tabel 15.

Gambar 13 Perkembangan jumlah penduduk tiap kecamatan di TNGMb dan daerah penyangganya

Ampel Selo Candimulyo Pakis Sawangan Getasan

Boyolali Magelang Semarang

2000 17870 19214 4156 46346 12865 19423 2009 18572 20338 5200 56708 14432 21508

Jum

Tabel 15 Perkembangan penduduk tiap kecamatan di TNGMb dan daerah penyangganya

Kabupaten Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga

2000 2009 2000 2009

Gambar 14 Perkembangan jumlah rumah tangga tiap kecamatan di TNGMb dan daerah penyangganya

4.3.2 Pendidikan

Menurut data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah (2007), sebagian besar (12-60%) masyarakat yang berada di sekitar TNGMb masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Persentase terbesar penduduk dengan tingkat pendidikan SD adalah di kecamatan Ampel yaitu sebesar 86,70 %, bahkan di kecamatan Pakis, sebanyak 23,30% penduduknya tidak lulus SD. Masyarakat sekitar yang memiliki tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi hanya terdapat di empat kecamatan yaitu Selo, Sawangan, Candimulyo dan Getasan, dengan persentase terbesar berada di kecamatan Selo yaitu sebanyak 10%. Grafik kondisi tingkat pendidikan masyarakat di daerah penelitian secara lebih rinci ditampilkan pada Gambar 15.

Pada tahun 2009 jumlah SD di daerah penelitian sebanyak 98 sekolah dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 13 sekolah, sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas hanya ada satu sekolah. Fasilitas pendidikan setingkat Perguruan Tinggi haya ada satu, yaitu terletak di kecamatan Pakis, kabupaten Magelang. Grafik jumlah fasilitas pendidikan di daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 16.

4.3.3 Mata Pencaharian

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah penelitian adalah di bidang pertanian. Menurut data potensi desa tahun 2009, jumlah keluarga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani mencapai 90% dari total rumah tangga yang ada. Masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani mencapai 11.849 jiwa

Ampel Selo Candimulyo Pakis Sawangan Getasan

Boyolali Magelang Semarang

2000 4807 4492 958 10072 3324 4489

2009 5732 5223 1265 16253 4475 6316

36

TNGMb (2007) menunjukkan bahwa 61,38% masyarakat di sekitar kawasan TNGMb mempunyai penghasilan di bawah 500 ribu rupiah per bulan (Gambar 17).

Gambar 15 Persentase tingkat pendidikan masyarakat tiap kecamatan di TNGMb dan daerah penyangganya

Gambar 16 Jumlah fasilitas pendidikan tiap kecamatan di TNGMb dan daerah penyangganya

Ampel Selo Candimulyo Pakis Sawangan Getasan

Tidak lulus SD SD SMP SMA PT

13

Ampel Candimulyo Getasan Pakis Sawangan Selo

SD

SMP

SMA

Gambar 17 Persentase tingkat penghasilan masyarakat tiap kecamatan di sekitar kawasan TNGMb

4.4 Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional (TN) dikelola berdasarkan sistem zonasi. Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang di dalam taman nasional menjadi zona-zona. Zona taman nasional sendiri dapat diartikan sebagai wilayah di dalam kawasan TN yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Zona di dalam kawasan TN minimal terdiri dari tiga zona, yaitu zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Zona di dalam kawasan TNGMb berdasarkan Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Merbabu tahun 2007-2026 dan peta perkembangan pengukuhan kawasan TNGMb, terdiri dari : 1) Zona Inti I, 2) Zona Inti II, 3) Zona rimba, 4) Zona Pemanfaatan, 5) Zona Tradisional, 6) Zona Rehabilitasi (umum dan khusus), 7) Zona Religi, Budaya dan Sejarah.

Berdasarkan zonasi elevasi Steenis (2006), zona inti I dan II merupakan wilayah yang berada pada zona pegunungan (1.600-2.400 mdpl) dan zona sub alpin (2.500-4.000 mdpl). Zona inti I menempati puncak kerucut Gunung Merbabu yang secara fisiografis merupakan bentuk lahan bekas kawah, sedangkan zona inti II berada di bawah zona inti I yang merupakan sisa-sisa hutan alam dengan ekosistem hutan musim tropika pegunungan. Zona inti II memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi dibandingkan dengan zona lainnya.

Zona rimba dan zona pemanfaatan berada dominan pada zona pegunungan (1.600-2.400 mdpl). Zona rimba berfungsi sebagai penyangga kelestarian zona inti dan juga berfungsi sebagai daerah jelajah satwa liar. Zona Pemanfaatan merupakan zona yang tidak berbatasan langsung dengan zona inti, dan dikembangkan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam serta penelitian dan pengembangan. Zona pemanfaatan di TNGMb terbagi menjadi dua bagian utama yaitu wisata alam dan jalur pendakian.

90

Ampel Candimulyo Getasan Pakis Sawangan Selo

< 500rb

500rb-1jt

1jt-2jt