PEMANFAATAN MULSA GULMA UNTUK PENGENDALIAN

GULMA PADA TANAMAN KEDELAI

DI LAHAN KERING

NAHRIN SYARIFI

A24062610

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

NAHRIN SYARIFI. Pemanfaatan Mulsa Gulma untuk Pengendalian Gulma pada Tanaman Kedelai di Lahan Kering. (Dibimbing oleh M A CHOZIN).

Penelitian pemakaian mulsa dari beberapa jenis gulma bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan mulsa organik dari beberapa jenis gulma penting untuk menekan pertumbuhan gulma pada tanaman kedelai. Diharapkan hasil penelitian juga dapat mengidentifikasi potensi alelopati dari jenis mulsa gulma yang diuji. Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah IPB pada bulan Maret hingga Juni 2010. Percobaan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor dengan tiga ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu mulsa jerami padi, eceng gondok, alang-alang, teki, plastik hitam perak dan tanpa mulsa.

Pengamatan dilakukan tehadap pertumbuhan, komponen produksi dan produksi kedelai, meliputi tinggi tanaman, jumlah daun trifoliet, jumlah cabang, bobot basah dan kering tajuk dan akar, jumlah dan bobot kering bintil akar, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, bobot polong per petak panen dan bobot 100 biji. Analisis vegetasi dengan metode kuadrat dilakukan untuk mengetahui jenis, dinamika populasi dan pertumbuhan gulma. Analisis tanah dilakukan sebelum tanam dan setelah panen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan, komponen produksi dan produksi kedelai. Selain itu, perlakuan mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma. Hal ini dibuktikan dari penggunaan mulsa gulma yang mempengaruhi komposisi jenis gulma pada setiap perlakuan. Dari hasil penelitian ini diperoleh indikasi bahwa mulsa teki dapat menekan pertumbuhan gulma berdaun lebar. Selain menekan gulma berdaun lebar, mulsa teki juga secara nyata menekan pertumbuhan kedelai. Berdasarkan indikasi tersebut, diduga mulsa teki berpotensi alelopati terhadap tumbuhan berdaun lebar.

ii

PEMANFAATAN MULSA GULMA UNTUK PENGENDALIAN

GULMA PADA TANAMAN KEDELAI

DI LAHAN KERING

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

NAHRIN SYARIFI

A24062610

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul :

PEMANFAATAN MULSA GULMA UNTUK

PENGENDALIAN GULMA PADA TANAMAN

KEDELAI DI LAHAN KERING

Nama :

NAHRIN SYARIFI

NIM : A24062610

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. M.A. Chozin, MAgr NIP 19500303.197603.1.002

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr NIP 19611101.198703.1.003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Juli 1988. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Dasuki dan Ibu Mualifah.

Tahun 1994 penulis lulus dari TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Samarinda dan melanjutkan ke SDN 033 Samarinda, lulus pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003 penulis menyelesaikan studi di SMP Muhammadiyah 3 Balikpapan. Selanjutnya penulis lulus dari SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan pada tahun 2006. Tahun 2006 penulis diterima di IPB melalui jalur Beasiswa Santri Berprestasi (CSS) Departemen Agama. Selanjutnya tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.

Sejak masuk IPB pada tahun 2006 penulis aktif dalam organisasi mahasiswa. Tahun 2006 sebagai Sekretaris Divisi Hubungan Luar LDK DKM Al-Hurriyyah, tahun 2007 sebagai anggota Divisi Sosial Lingkungan BEM Faperta (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian) dan anggota Divisi Fund Rising FKRD Faperta (Forum Komunikasi Rohis Departemen Fakultas Pertanian), tahun 2008 menjadi Kepala Bagian dalam Divisi Eksternal Himagron (Himpunan Mahasiswa Agronomi). Penulis juga pernah menjadi Ketua Panitia dalam acara TEGAR (Temu Keluarga Besar Agronomi dan Hortikultura) pada tahun 2009 dan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan hidayah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian pengamatan untuk membandingkan beberapa jenis mulsa ini, karena terdorong atas keinginan untuk mengetahui jenis mulsa terbaik untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai. Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah, Darmaga, Bogor.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak M.A. Chozin sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Winarso D Widodo, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa IPB;

2. Ir. Adolf Peter Lontoh, MS dan Juang Gema Kartika, SP MSi selaku dosen penguji;

3. Bunda, Babe, Nani (Kakak) dan Andi (Adik) atas doa yang selalu mengalir serta dorongan yang amat tulus baik dari segi moriil maupun materiil; 4. Temen-temen AGH 43 (especially the gang of seven), CSS (Community

of Santri Scholar) angkatan II (IPB 43), anak-anak Wisma Bintang atas segala bantuan, semangat dan keceriaan penghilang stress yang kalian berikan selama ini;

5. Pak Millin, Mas Ganda, Mas Gandi, Bu Mar dan semua teknisi kebun Cikawah yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian; 6. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah

membantu terlaksananya penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku pertanian yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

Halaman

Con te nts

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 2

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA... 4

Syarat Tumbuh Kedelai ... 4

Pengaruh Gulma pada Pertanaman Kedelai ... 5

Mulsa dan Manfaatnya ... 6

Potensi Alelopati Mulsa Gulma ... 7

BAHAN DAN METODE ... 8

Tempat dan Waktu ... 8

Bahan dan Alat ... 8

Rancangan Percobaan ... 8

Pelaksanaan Penelitian ... 9

HASIL ... 12

PEMBAHASAN ... 20

KESIMPULAN DAN SARAN ... 25

Kesimpulan ... 25

Saran ... 25

DAFTAR PUSTAKA ... 26

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Pertumbuhan Gulma pada Berbagai Perlakuan ... 14 2. Bobot Basah dan Bobot Kering Tajuk dan Akar Tanaman Kedelai pada

6 MST dan 7 MST Berbagai Perlakuan ... 17 3. Jumlah dan Bobot Kering Bintil Akar Tanaman Kedelai pada 6 MST

dan 7 MST pada Berbagai Perlakuan ... 17 4. Bobot Polong Per Petak Panen (gram/4m2) dan Bobot 100 Biji

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Tinggi Tanaman Kedelai pada 2 MST−8 MST pada Berbagai Perlakuan .. 15

2. Jumlah Daun Trifoliet Kedelai pada 2 MST−8 MST pada Berbagai

Perlakuan ... 16 3. Jumlah Polong Hampa dan Jumlah Polong Isi pada Berbagai Perlakuan

Mulsa ... 18 4. Hubungan Antara Bobot Kering Gulma pada 3 MST terhadap Bobot

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Layout Penelitian ... 29 2. Deskripsi Kedelai Varietas Wilis ... 30 3. Jenis Gulma pada Berbagai Perlakuan ... 31 4. Rekapitulasi Hasil Sidik Ragam Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Kedelai 33 5. Rekapitulasi Hasil Sidik Ragam Komponen Hasil Tanaman Kedelai ... 34 6. Hasil Analisis Tanah Awal Sebelum Tanam Kedelai ... 35 7. Hasil Analisis Tanah Setelah Panen Kedelai ... 35 8. Kriteria Penilaian Sifat-Sifat Kimia Tanah menurut Pusat Penelitian Tanah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu tanaman penting untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan kedelai merupakan bahan baku pembuatan tempe dan tahu yang telah menjadi menu sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tahu dan tempe tersebut, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 pada saat ini terdapat 115 000 pengrajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia.

Selain untuk pangan, dewasa ini kedelai juga digunakan untuk pakan dan bahan baku industri. Dengan berkembangnya usaha peternakan serta industri pangan dan pakan, serta semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pangan bergizi, maka kebutuhan terhadap kedelai menjadi meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, peningkatan produksinya dari tahun ke tahun belum mampu mengimbangi permintaan yang makin meningkat.

Kebutuhan nasional untuk kedelai mencapai 2.2 juta ton per tahun. Namun demikian, hanya 20 sampai 30 persen saja dari kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sisanya sebesar 70 sampai 80 persen kekurangannya bergantung pada impor (Richan, 2009). Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI 2009 mengemukakan bahwa produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2009 dengan luas areal tanam 600 ribu hektar naik 31 % dibandingkan dengan tahun 2008. Namun demikian, kenaikan itu belum memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta ton kedelai dari Amerika dan Brazil. Melihat potensi itu, sebenarnya para petani atau siapa pun yang berminat untuk mengembangkan tanaman kedelai akan memperoleh keuntungan. Meskipun begitu, untuk dapat memperoleh keuntungan tersebut perlu teknologi budidaya yang baik, termasuk dalam mengatasi faktor-faktor kendala pertumbuhan dan produksinya.

2 tersebut. Utomo dan Hermawan (1985) menyatakan bahwa penurunan hasil produksi pada tanaman bergantung pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Senyawa alelopati yang dimiliki oleh gulma menekan pertumbuhan tanaman utama sehingga dapat menurunkan produksi yang cukup tinggi. Namun, selain untuk menekan tanaman utama, senyawa ini juga dapat digunakan untuk menekan gulma lain yang ada pada lahan pertanaman.

Salah satu cara untuk mengendalikan gulma antara lain dengan penggunaan mulsa. Gulma dalam lahan pertanaman kedelai dapat ditekan sampai sebesar 60−65 % dengan pemberian mulsa, mulsa jerami juga dapat menekan tingkat serangan lalat bibit sampai 23 % (Adisarwanto dan Rini, 2002). Mulsa merupakan material penutup tanah yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit. Penelitian Serangmo et al. (2004) menunjukkan jenis mulsa organik berpengaruh nyata pada komponen kerapatan isi tanah, kadar air tanah, bobot kering biji pipilan per petak dan efisiensi penggunaan air tanaman. Selanjutnya Subiyakto et al. (2006) menambahkan bahwa pemberian mulsa jerami padi 6 ton/ha pada tumpangsari kapas dan kedelai mengurangi jumlah penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil kapas dan kedelai.

Dalam penelitian ini dicoba pemanfaatan mulsa organik dari beberapa jenis gulma penting untuk menekan pertumbuhan gulma pada tanaman kedelai. Diharapkan hasil penelitian juga dapat mengidentifikasi potensi alelopati dari jenis mulsa gulma yang diuji.

Tujuan

1. Mengetahui pengaruh mulsa gulma terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai.

2. Mengetahui pengaruh mulsa gulma terhadap pertumbuhan dan dinamika gulma.

Hipotesis

1. Pemberian mulsa dapat meningkatkan produksi kedelai. 2. Mulsa yang digunakan dapat menekan pertumbuhan gulma.

TINJAUAN PUSTAKA

Syarat Tumbuh Kedelai

Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar (Glycine max) merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang dikenal sekarang, yaitu Glycine max (L) Merril. Kedelai berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara). Tanaman kedelai kemudian menyebar ke daerah Mansyuria, Jepang (Asia Timur) dan negara-negara lain di Amerika dan Afrika. Di Indonesia, tanaman ini dibudidayakan pada abad ke 17 sebagai pupuk hijau karena dapat meningkatkan kesuburan tanah (Purwono dan Purnamawati, 2008).

Kedelai biasa ditanam pada lahan sawah setelah pertanaman padi. Namun, kedelai juga bisa ditanam pada lahan kering. Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan terdapat tiga prioritas upaya pengembangan kedelai. Prioritas pertama di lahan irigasi teknis dan setengah teknis dengan jenis tanah Aluvial, Grumosol, Andosol, dan Latosol. Prioritas kedua di lahan tadah hujan dengan jenis tanah Aluvial dan Grumosol. Sedangkan prioritas ketiga adalah di lahan kering jenis tanah Grumosol dan Andosol (Puslitbang Tanaman Pangan, 1998).

Kedelai dapat tumbuh lebih baik pada pH 5.8−7.0, namun pada pH kurang dari 5.5 pertumbuhannya sangat terhambat karena keracunan aluminium. Tanaman kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100−400 mm/bulan. Untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100−200 mm/bulan (Purwono dan Purnamawati, 2008).

Kedelai dikembangkan oleh petani di lahan sawah dan lahan kering dengan menerapkan sistem produksi atau sistem usahatani sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Budidaya yang diterapkan oleh petani bervariasi menurut lokasi, kondisi sosial-ekonomi serta teknologi dan kemampuan petani (Manwan et al., 1996).

berwarna kuning sampai coklat dan gundul. Cara pemanenan kedelai yaitu dengan mencabut beserta akarnya atau memotong batangnya menggunakan sabit.

Pengaruh Gulma pada Pertanaman Kedelai

Gulma antara lain berasal dari spesies liar yang telah lama menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau spesies baru yang telah berkembang sejak timbulnya pertanian. Gulma dapat menyebabkan kerugian pada berbagai bidang kehidupan. Pada bidang pertanian, gulma dapat menurunkan kuantitas hasil tanaman. Penurunan kuantitas hasil tersebut disebabkan oleh adanya kompetisi gulma dengan tanaman dalam memperebutkan air tanah, cahaya matahari, unsur hara, ruang tumbuh dan udara yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Kandungan alelopati pada gulma juga dapat menekan pertumbuhan tanaman utama. Pertumbuhan tanaman yang terhambat akan menyebabkan hasil menurun.

Gulma merupakan pesaing bagi tanaman kedelai dalam mendapatkan ruang tumbuh, hara, air dan cahaya. Gulma juga bisa merupakan tempat berkembang atau sumber hama dan penyakit tanaman. Apabila tidak dikendalikan, gulma dapat menyebabkan menurunnya hasil antara 10–60 %. Oleh karena itu, selama pertanaman keberadaan gulma di lahan kedelai harus diminimalisir (Sastroutomo, 1990).

Ragam dan pertumbuhan gulma di setiap lahan dipengaruhi oleh keadaan, lingkungan dan perlakuan lahan. Sastroutomo (1990) menyatakan bahwa gulma yang biasa tumbuh pada lahan pertanaman kedelai sekitar 56 macam meliputi 20 jenis rerumputan, 6 teki-tekian, dan 30 jenis gulma berdaun lebar. Pada lahan dengan indeks pertanaman 300 % atau tidak mengalami masa istirahat lama, ragam dan jumlah gulma relatif sedikit. Sebaliknya, pada lahan yang mengalami masa istirahat lama (bera), ragam dan jumlah gulma relatif banyak.

6

Mulsa dan Manfaatnya

Untuk memperoleh produksi pertanian yang tinggi ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu penggunaan benih atau bibit unggul (faktor genetis) dan perbaikan atau manipulasi lingkungan tumbuh tanaman (faktor lingkungan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memanipulasi lingkungan tumbuh adalah dengan penggunaan mulsa (Umboh, 2000). Mulsa adalah bahan yang tidak hidup seperti bahan kimia sintetis, bahan organik dan anorganik yang dihamparkan diatas permukaan tanah.

Bahan organik meliputi sisa-sisa hasil kegiatan di bidang pertanian dan tanaman pupuk hijau. Beberapa contoh dari limbah pertanian yang berasal dari sisa-sisa panen yaitu jerami padi, batang dan daun jagung, daun-daun pisang, alang-alang, daun tebu, dan rumput kering. Sedangkan sisa hasil kegiatan pertanian seperti serbuk gergaji, serpihan kayu, kertas, bonggol jagung, kulit kacang tanah dan sebagainya (Purwowidodo, 1983). Termasuk pula dalam bahan-bahan mulsa adalah rerumputan yang sengaja ditumbuhkan sebagai bahan-bahan mulsa misalnya: Chloris guyana dan Penissetum purpureum, gulma yang telah mati misalnya alang-alang dan bahan-bahan mati lainnya (Sukman dan Yakup, 2002).

Pemberian mulsa dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa manfaat diantaranya adalah membantu tanaman utama dalam berkompetisi dengan gulma untuk memperoleh sinar matahari, hara dan ketersediaan air tanah. Dengan adanya mulsa, pemeliharaan tanaman juga tidak terlalu sering dilakukan seperti pemberian pupuk yang hanya dilakukan sekali saja pada awal penanaman. Begitu pula dengan penyiangan dan penyiraman yang dapat dikurangi intensitasnya, yaitu hanya dilakukan pada lubang tanam yang tidak tertutup mulsa (Umboh, 2000).

Pemberian mulsa 6 ton per hektar dan pengolahan tanah sedalam 30 cm memberikan hasil jagung yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pada perlakuan tanpa pemberian mulsa dan pengolahan tanah (Rusman, 1985).

Potensi Alelopati Mulsa Gulma

Gangguan gulma terhadap tanaman di lahan meliputi kompetisi dan alelopati. Sastroutomo (1990) mengartikan kompetisi sebagai pengaruh negatif dari suatu jenis tanaman yang satu terhadap jenis yang lainnya tanpa mempertimbangkan terbatas atau tidaknya sumberdaya yang ada. Sedangkan peristiwa alelopati adalah peristiwa adanya pengaruh negatif dari zat kimia (alelopati) yang dikeluarkan tumbuhan tertentu yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman lain jenis yang tumbuh di sekitarnya (Moenandir, 1988).

Rice (1974) meyatakan bahwa alelopati berarti pengaruh yang merugikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu tanaman (termasuk mikroorganisme) terhadap tanaman lain melalui produksi bahan-bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan. Einhellig (1995) menambahkan fenomena alelopati mencakup semua tipe interaksi kimia antar tumbuhan, antar mikroorganisme, atau antara tumbuhan dan mikroorganisme. Macias et.al (1998) dalam bukunya menyatakan bahwa definisi alelopati menurut The International Allelopathy Society (IAS 1996) adalah proses-proses yang melibatkan produksi metabolisme kedua pada tanaman, alga, bakteri, dan cendawan (tidak termasuk hewan) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada sistem biologi dan pertanian, memiliki dampak positif maupun negatif.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah IPB, Darmaga, Bogor. Areal penelitian bertopografi datar dengan ketinggian 250 m dpl. Curah hujan rata-rata di lahan tersebut adalah 3300 mm/tahun. Penelitian ini dilaksakan pada bulan Maret−Juni 2010.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain benih kedelai varietas Willis, Marshal 25ST, karbofuran, inokulan, pupuk kandang 2 ton/ha, urea 50 kg/ha, SP 18 200 kg/ha dan KCl 50 kg/ha. Bahan mulsa yang digunakan meliputi alang-alang, eceng gondok, teki, jerami padi, masing-masing dengan dosis 5 ton/ha kering dicacah dan mulsa plastik hitam perak. Alat-alat yang digunakan antara lain peralatan olah tanah, alat tulis, meteran, oven dan timbangan analitik.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor. Perlakuan yang diberikan adalah pemberian beberapa jenis mulsa dari gulma dan mulsa yang sudah biasa digunakan oleh petani meliputi gulma alang-alang, eceng gondok, teki, jerami padi, plastik hitam perak dan tanpa mulsa (kontrol), sehingga total perlakuan yang digunakan adalah 6 perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Tata letak petak perlakuan disajikan pada Lampiran 1. Persamaan umum statistik untuk rancangan ini adalah:

Yij = µ + βj + Mij + εij i = 1,2,3,4 j : Mulsa jerami, eceng gondok, alang-alang, teki, plastik, kontrol Yij : Nilai peubah yang diamati akibat perlakuan ke-i, ulangan ke-j µ : Rataan umum

Mj : Pengaruh mulsa ke-j

εij : Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j

Data hasil pengamatan diolah dengan menggunakan SAS. Bila hasil analisis ragam nyata pada taraf 5 %, selanjutnya perbedaan antar perlakuan diuji lanjut dengan menggunakan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test).

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Lahan

Pengolahan lahan dilakukan 14 hari sebelum tanam dengan olah tanah sempurna. Lahan dibuat petakan dengan ukuran 4 m x 5 m dengan jarak antar petak 30 cm.

Penanaman

Lubang tanam dibuat dengan tugal dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm, dengan arah barisan Utara-Selatan. Benih kedelai yang digunakan adalah benih varietas Willis. Deskripsi varietas dapat dilihat pada Lampiran 2. Setiap lubang diberi tiga benih kedelai yang telah dicampur Marshal 25ST, inokulan serta karbofuran, kemudian lubang ditutup dengan tanah.

Pemupukan

Setiap petak diberi pupuk kandang 40 kg/petak, dibiarkan satu minggu untuk kemudian ditanami. Pupuk dasar berupa pupuk urea 50 kg/ha, SP 18 200 kg/ha dan KCl 50 kg/ha, diberikan seluruhnya pada saat penanaman.

Pemberian Mulsa

10

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penjarangan, penyiraman serta pengendalian hama dan penyakit. Penjarangan tanaman dilakukan pada 7−10 hari setelah tanam yaitu mengambil tanaman yang kurang sehat dan menyisakan dua tanaman yang sehat per lubang. Pengendalian hama yang dilakukan yaitu penyemprotan menggunakan Deltamethrin dengan konsentrasi 1 cc/l. Penyemprotan dilakukan setiap satu minggu sekali sejak tanaman berumur 3 MST hingga 9 MST. Tidak dilakukan pengendalian terhadap penyakit, karena penyakit tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada kedelai. Pada penelitian ini pengendalian gulma juga tidak dilakukan, gulma dibiarkan tumbuh hingga akhir pertanaman.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh yang ditentukan secara acak untuk setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan vegetatif, komponen hasil, hasil, serta analisis vegetasi gulma dan analisis tanah. Berikut ini adalah parameter-parameter yang diamati serta metode pengamatannya.

Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif

Tinggi tanaman (cm) diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh tertinggi. Jumlah daun trifoliet (helai) dan jumlah cabang, dilakukan pada saat 2 minggu setelah tanam (MST) sampai 8 MST. Menghitung jumlah dan bobot kering bintil akar (g), bobot basah dan kering tanaman (g), bobot bagian bawah tanaman (akar) dan bobot tanaman bagian atas (tajuk). Bobot basah ditimbang segera setelah tanaman diambil dari lahan. Bobot kering ditimbang setelah tanaman dan bintil akar di oven pada temperatur 1100C selama 24 jam. Pengamatan dilakukan terhadap 5 tanaman diluar tanaman contoh dan petak panen pada 6 MST dan 7 MST.

Pengamatan Komponen Hasil

100 butir biji (g) dan bobot polong per petak panen (g/4 m2), ditimbang saat panen setelah polong dipisahkan dari brangkasan. Bobot 100 butir biji dihitung dengan mengambil biji kedelai secara acak, termasuk biji yang keriput dan rusak.

Analisis Vegetasi Gulma

Analisis vegetasi gulma dilakukan pada setiap perlakuan saat tanaman berumur 3 MST dan 6 MST. Metode yang digunakan yaitu dengan metode kuadrat. Kuadrat berukuran 0.5 m x 0.5 m ditempatkan secara acak di masing-masing petakan sebanyak dua kali. Pengamatan yang dilakukan meliputi identifikasi spesies gulma, jumlah individu per spesies dan bobot kering per spesies. Perhitungan bobot kering dilakukan dengan terlebih dahulu mengoven gulma pada suhu 1100C selama 24 jam, kemudian ditimbang. Selanjutnya dominasi gulma didapatkan dengan menghitung Nisbah Jumlah Dominasi (NJD). Nilai NJD diperoleh berdasarkan rata-rata 3 nilai dari kerapatan, frekuensi dan bobot kering gulma.

Analisis tanah

HASIL

Kondisi Umum

Penelitian dilaksanakan di lahan kering. Kondisi lahan sebelum pertanaman adalah tidak ditanami tanaman (bera) selama beberapa bulan dengan gulma yang dominan sebelum pertanaman adalah gulma Imperata cylindrica (alang-alang). Lahan dibersihkan dari semua gulma, kemudian ditanami dalam kondisi bersih dari gulma.

Hasil analisis tanah Laboratorium Balai Penilitian Tanah menunjukkan bahwa kondisi awal tanah tergolong masam (pH H2O 5.20). Kandungan

C-organik dan P tergolong sedang dengan masing-masing bernilai 3.47 % dan 21.1 ppm. Kandungan K tergolong rendah yaitu bernilai 0.2 me/100g. Sedangkan N- total tergolong tinggi yaitu bernilai 0.36 % (Kriteria penilaian disajikan dalam Lampiran 8).

Berdasarkan hasil penelitian Nursyamsi dan Suprihati (2005), jenis tanah di areal penelitian (Kecamatan Darmaga, Bogor) merupakan jenis tanah Latosol-inceptisol. Tipe tanah inceptisol memiliki kriteria: tanah agak masam, kandungan N-organik, C-organik, P total, K, Ca, dan Mg tergolong rendah namun kandungan Al dan Fe tergolong tinggi. Sifat kimia dan mineral tanah termasuk baik karena masih mengandung mineral mudah lapuk sehingga potensi kesuburannya masih relatif tinggi. Pada jenis tanah ini ketersediaan P sangat rendah karena P difiksasi oleh Al dan Fe bebas membentuk senyawa Al-P dan Fe-P yang tidak larut sehingga tidak tersedia bagi tanaman.

Hasil analisis tanah setelah perlakuan menunjukkan bahwa terjadi penurunan pH dari 5.2 menjadi 4.8 pada perlakuan mulsa jerami, eceng gondok dan mulsa teki. Sedangkan pada mulsa plastik hitam perak, alang-alang dan kontrol memiliki pH 4.7. Terjadi penurunan nilai pada N-organik, C-organik dan P2O5. Nilai N-organik tertinggi terjadi pada kontrol (0.17 %). Nilai C-organik

tertinggi diperoleh pada perlakuan mulsa jerami (1.76 %) dan terendah pada perlakuan mulsa eceng gondok (1.50 %) dan mulsa plastik hitam perak (1.51 %). Nilai P2O5 tertinggi diperoleh pada perlakuan mulsa jerami (15.6 ppm) dan

parameter K2O Morgan (ppm) dengan nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan

mulsa jerami (70 ppm) dan terendah pada perlakuan alang-alang (30 ppm). Hasil analisis tanah sebelum dan sesudah perlakuan disajikan dalam Lampiran 6 dan 7.

Setelah satu minggu dilakukan penjarangan sehingga hanya ada 2 tanaman per lubang. Persentase tumbuh 98−100 % pada setiap petaknya. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Darmaga kelembaban udara selama masa pertanaman berkisar antara 77 % hingga 86 %. Curah hujan pada awal pertanaman (bulan Maret) cukup tinggi yaitu sebesar 414.5 mm, pada bulan April hanya 42.9 mm, dan pada akhir pertanaman yaitu bulan Mei dan Juni berkisar 330.9 mm– 303.4 mm (Lampiran 9).

Pada stadia awal pertumbuhan tanaman kedelai (1 MST dan 2 MST), terjadi serangan lalat pucuk (Melanagromyza dolicostigma) dan ulat penggulung daun (Omiodes indicata). Serangan lalat pucuk dan ulat penggulung daun ini terjadi hampir diseluruh petak namun tidak pada banyak tanaman disetiap petaknya, terjadi sejak awal pertumbuhan hingga panen. Pada 3 MST terjadi serangan ulat jengkal (Plusia chalcites).Pada 5 dan 6 MST, terdapat serangan kutu daun(Aphis glycines matsumura). Kemudian pada saat 8 MST, terjadi serangan hama ulat grayak(Spodoptera litura) dan ulat pemakan polong(Helicoperva armigera).

Beberapa penyakit yang ditemukan saat penanaman antara lain karat daun, yang terjadi hanya pada mulsa plastik hitam perak sejak 1 MST hingga panen, berupa bercak-bercak berwarna coklat kemerahan seperti warna karat pada daun. Rebah kecambah dan batang (Rhizoctonia solani) terjadi pada awal pertanaman, yaitu 2 MST–4 MST. Pada tanaman yang baru tumbuh terjadi busuk (hawar) dekat akar yang menyebabkan tanaman mati karena rebah.

Pengaruh Mulsa Terhadap Pertumbuhan Gulma

14 4 spesies baru meliputi 17 spesies golongan daun lebar, 6 spesies golongan rumput, dan 2 golongan teki.

Tabel 1. Pertumbuhan Gulma pada Berbagai Perlakuan

Perlakuan Waktu

54,03

Pengaruh Mulsa terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai

Tinggi Tanaman

Selama pertumbuhan, perlakuan mulsa jerami nyata mempengaruhi tinggi tanaman pada 2 MST, 3 MST, dan 4 MST. Sedangkan pada 8 MST, perlakuan mulsa plastik hitam perak nyata meningkatkan tinggi tanaman kedelai (Lampiran 4). Tinggi tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan mulsa plastik hitam perak (62.04 cm) berbeda nyata dengan kontrol sebesar 49.18 cm (Gambar 1). Tinggi tanaman terendah diperoleh pada mulsa teki yaitu 47.40 cm, lebih rendah dari kontrol (49.18 cm).

Gambar 1. Tinggi Tanaman Kedelai pada 2 MST−8 MST pada Berbagai Perlakuan

Pada akhir pengamatan yaitu 8 MST terjadi penurunan tinggi tanaman pada mulsa eceng gondok, jerami, teki dan kontrol. Hal ini disebabkan karena beberapa tanaman contoh terkena serangan hama lalat pucuk yang mengakibatkan batang tanaman patah.

Jumlah Daun Trifoliet

Perlakuan mulsa plastik hitam perak nyata mempengaruhi jumlah daun trifoliet pada 5 MST, 6 MST dan 7 MST (Lampiran 4). Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan daun trifoliet terjadi pada 2 MST–5 MST pada semua perlakuan,

16

namun pada 6 MST mulai terjadi penurunan jumlah daun trifoliet pada perlakuan kontrol dan pada 8 MST terjadi penurunan pada perlakuan mulsa eceng gondok, teki, dan jerami.

Gambar 2. Jumlah Daun Trifoliet Kedelai pada 2 MST−8 MST pada Berbagai Perlakuan

Jumlah Cabang

Tabel 2. Bobot Basah dan Bobot Kering Tajuk dan Akar Tanaman Kedelai pada 6 MST dan 7 MST Berbagai Perlakuan

6 MST 7 MST menunjukkan tidak bebeda nyata menurut uji DMRT 5 %

Bintil Akar

Perlakuan mulsa alang-alang, jerami dan eceng gondok nyata mempengaruhi jumlah bintil pada 6 MST, namun tidak pada bobotnya (Lampiran4).

Tabel 3. Jumlah dan Bobot Kering Bintil Akar Tanaman Kedelai pada 6 MST dan 7 MST pada Berbagai Perlakuan

Perlakuan

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak bebeda nyata menurut uji DMRT 5 %

18

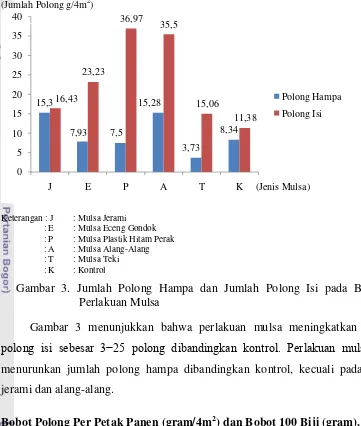

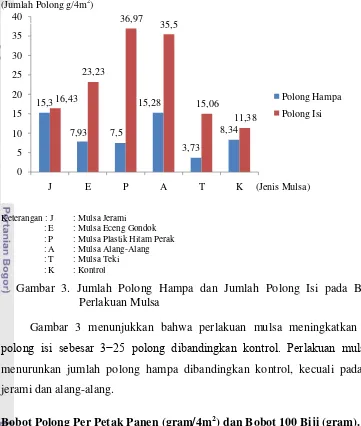

Jumlah Polong Hampa dan Jumlah Polong Isi

Perlakuan mulsa tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah polong hampa dan jumlah polong isi (Lampiran 5).

Keterangan : J : Mulsa Jerami

Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan mulsa meningkatkan jumlah

polong isi sebesar 3−25 polong dibandingkan kontrol. Perlakuan mulsa juga

menurunkan jumlah polong hampa dibandingkan kontrol, kecuali pada mulsa jerami dan alang-alang.

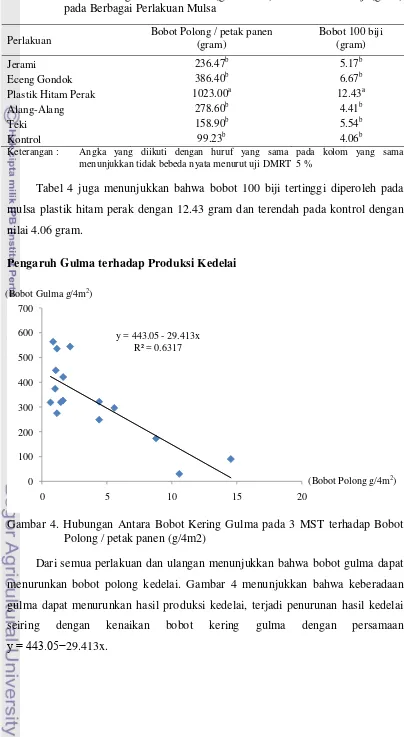

Bobot Polong Per Petak Panen (gram/4m2) dan Bobot 100 Biji (gram).

Perlakuan mulsa plastik hitam perak nyata mempengaruhi bobot polong per petak panen dan sangat nyata terhadap bobot 100 biji (Lampiran 5). Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan mulsa dapat meningkatkan bobot polong per petak panen serta bobot 100 biji dibandingkan kontrol. Nilai bobot polong tertinggi diperoleh pada mulsa plastik hitam perak (1023.00 g) dan terendah pada mulsa teki (158.90 g) dan kontrol (99.23 g).

y = 443.05 - 29.413x menunjukkan tidak bebeda nyata menurut uji DMRT 5 %

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa bobot 100 biji tertinggi diperoleh pada mulsa plastik hitam perak dengan 12.43 gram dan terendah pada kontrol dengan nilai 4.06 gram.

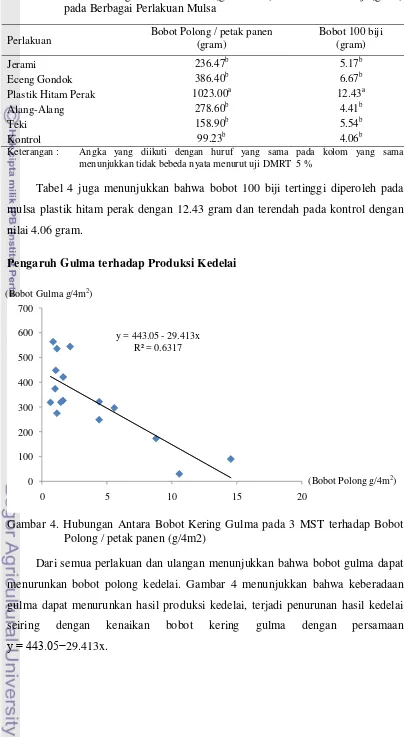

Pengaruh Gulma terhadap Produksi Kedelai

Gambar 4. Hubungan Antara Bobot Kering Gulma pada 3 MST terhadap Bobot Polong / petak panen (g/4m2)

Dari semua perlakuan dan ulangan menunjukkan bahwa bobot gulma dapat menurunkan bobot polong kedelai. Gambar 4 menunjukkan bahwa keberadaan gulma dapat menurunkan hasil produksi kedelai, terjadi penurunan hasil kedelai

seiring dengan kenaikan bobot kering gulma dengan persamaan

y = 443.05−29.413x. (Bobot Gulma g/4m2)

PEMBAHASAN

Sebagian besar perubahan jenis gulma pada setiap perlakuan terjadi pada gulma golongan daun lebar, sedangkan golongan rumput relatif tetap pada 3 MST dan 6 MST. Hal ini diduga dipengaruhi oleh umur dormansi biji golongan rumput yang sangat pendek dibandingkan gulma daun lebar (Sastroutomo, 1990). Oleh karena itu, golongan rumput dapat tumbuh dengan cepat di lahan dibandingkan gulma golongan daun lebar. Hal ini juga dibuktikan dengan bobot serta Nisbah Jumlah Dominasi (NJD) gulma yang baru tumbuh pada 6 MST masih kecil di pertanaman (Tabel 1).

Golongan daun lebar menunjukkan keragaman spesies lebih banyak diikuti golongan rumput dan golongan teki (Tabel 1). Berdasarkan bobot kering gulma total, dapat dilihat bahwa perlakuan mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma hingga 30 % dibandingkan dengan kontrol. Bobot kering gulma terendah pada pengamatan pertama (3 MST) diperoleh pada perlakuan mulsa plastik hitam perak, diikuti oleh perlakuan mulsa alang-alang (61.67 g) dan eceng gondok (85.03 g). Data ini memberikan indikasi bahwa mulsa alang-alang dan eceng gondok lebih efektif menekan gulma dibandingkan dengan mulsa teki atau jerami.

Pada mulsa eceng gondok dan alang-alang setelah pelapukan (6 MST), bobot gulma naik dua kali lipat, sedangkan pada mulsa teki dan jerami terjadi penurunan (Tabel 1). Pada perlakuan mulsa teki semula (3 MST) terdapat 9 jenis gulma daun lebar, kemudian pada pengamatan berikutnya (6 MST) menurun menjadi 6 jenis. Hal ini karena tertekannya gulma Galinsoga parviflora, Mikania mikranta, Ageratum haustonianum, Portulaca sp., Mimosa pigra dan Boreria alata serta munculnya gulma baru seperti Euphorbia hirta, Commelina difusa dan

Ageratum conizoides (Lampiran 3). Berkurangnya jenis gulma daun lebar pada perlakuan mulsa konsisten diikuti oleh perubahan nilai dominasi dan bobot kering gulma daun lebar. Nilai jumlah dominasi (NJD) untuk gulma daun lebar menurun dari 28.86 menjadi 22.92 dan bobot kering gulma daun lebar juga menurun dari 22.13 g menjadi 16.18 g (Tabel 1).

Kecenderungan menurunnya jumlah jenis gulma daun lebar juga terjadi pada mulsa jerami, tetapi tidak terjadi penurunan nilai jumlah dominasi dan bobot keringnya seperti pada perlakuan mulsa teki. Pada perlakuan ini bahkan terjadi peningkatan nilai dominasi dan bobot kering dari gulma daun lebar. Sebaliknya, mulsa jerami lebih menekan gulma golongan rumput. Terjadi penurunan jenis gulma rumput dari 8 jenis (3 MST) menjadi 6 jenis (6 MST). Hal ini dikarenakan tertekannya gulma Ischaemum sp., Echinochloa colonum, Paspalum conjugatum

dan munculnya gulma baru Cynodon dactylon (Lampiran 3). Meskipun berkurangnya jenis gulma rumput tidak sebanyak gulma daun lebar, namun perubahan ini menyebabkan penurunan NJD gulma dari 59.04 (3 MST) menjadi 50.35 (6 MST) dan bobot kering gulma rumput dari 73.91 g (3 MST) menjadi 42.09 g (6 MST).

22 Selain terhadap gulma daun lebar, mulsa teki juga diduga mempunyai pengaruh alelopati terhadap kedelai yang ditunjukkan dengan rendahnya produksi kedelai pada mulsa teki. Hal ini memperkuat dugaan bahwa mulsa teki berpotensi alelopati secara spesifik terhadap tumbuhan berdaun lebar. Hasil penelitian Inawati (2000) memperlihatkan bahwa gulma Cyperus rotundus lebih menekan produksi kedelai (jumlah polong isi dan bobot 100 biji) dibanding Ageratum conyzoides dan Borreria alata. Penelitian Wibowo (2002) menambahkan bahwa senyawa alelopati dari perlakuan ekstrak bahan kering gulma Cyperus rotundus

dapat menurunkan jumlah polong isi kedelai hingga 35.98 % pada konsentrasi 15 g/l dan 20 g/l.

Semua perlakuan menunjukkan bahwa pemberian mulsa mampu meningkatkan komponen produksi serta produksi kedelai. Meskipun beberapa variabel menunjukkan nilai yang tidak berpengaruh nyata menurut statistik seperti bobot tajuk, bobot dan jumlah bintil akar, jumlah polong hampa dan polong isi, namun nilainya tetap lebih tinggi dibandingkan kontrol.

Perlakuan mulsa plastik hitam perak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman kedelai kecuali pada bintil akar yang justru paling rendah. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil panen dan bobot 100 biji. Mulsa plastik hitam perak memiliki bobot panen dan bobot 100 biji tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah dan bobot kering bintil akar tidak selalu berkorelasi positif dengan hasil panen kedelai. Penelitian Suryantini (2002) menyatakan bahwa peningkatan hasil biji pada kedelai tidak dipengaruhi oleh inokulasi rizhobium maupun pemupukan N.

tumbuh lemah. Pertumbuhan yang lemah ini akan diperparah dengan suhu yang relatif panas dan kelembaban tanah yang tinggi. Panas yang basah memiliki efek mematikan yang lebih tinggi dibanding panas kering.

Mulsa alang-alang relatif dapat mempertahankan pertumbuhan vegetatif kedelai dibandingkan mulsa jerami, eceng gondok dan teki. Mulsa alang-alang juga menunjukkan polong isi terbanyak dan bobot panen yang lebih tinggi. Namun sayangnya bobot 100 biji kedelai pada mulsa alang-alang justru lebih rendah daripada pada ketiga mulsa tersebut. Hal ini diduga disebabkan oleh gulma pada perlakuan mulsa alang-alang lebih tinggi dibandingkan mulsa lainnya. Alang-alang mampu menekan pertumbuhan gulma dan mempertahankan pertumbuhan pada fase vegetatif kedelai (3 MST), tapi tidak pada saat kedelai mulai memasuki fase generatif (6 MST), sehingga pertumbuhan vegetatif kedelai relatif baik, tapi kualitas biji kedelai rendah.

Keberadaan gulma dapat menurunkan produksi tanaman. Menurut Sastroutomo (1990) penurunan hasil akibat kompetisi gulma pada pertanaman kedelai dapat mencapai 10–50 %. Penelitian ini memperkuat pernyataan tersebut, dimana dalam penelitian ini gulma bahkan dapat menurunkan produksi hingga 90.30 % (Tabel 4). Gambar 4memperlihatkan bahwa semakin tinggi bobot gulma,

maka semakin rendah hasil produksi kedelai dengan persamaan y = 443.05−29.413x yang berarti bahwa kenaikan 1 gram bobot gulma, maka

bobot panen pada kedelai akan menurun sebesar 29.413 gram. Nilai R² = 0.63 pada persamaan ini menunjukkan bahwa 63 % penurunan produksi kedelai dikarenakan oleh bobot kering gulma. Dengan perkataan lain ada faktor lain sebesar 37 % yang mempengaruhi penurunan produksi tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan terdapat pengaruh faktor alelopati mulsa gulma yang digunakan dalam percobaan ini.

24 Jumlah Dominasi (NJD) gulma daun lebar, sedangkan mulsa jerami terhadap gulma rumput dari 3 MST ke 6 MST.

Pada mulsa teki, mulsa tidak hanya menekan pertumbuhan gulma daun lebar, tetapi juga menekan pertumbuhan tanaman kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa alelopati pada teki tidak hanya menekan gulma golongan daun lebar, akan tetapi juga terhadap tanaman daun lebar. Oleh karena itu, rendahnya bobot kering gulma pada mulsa teki tidak membuat pertumbuhan serta produksi kedelai lebih baik dari mulsa lain, akan tetapi paling rendah dibandingkan mulsa lain. Fenomena ini dapat diterangkan dengan memperhatikan hubungan antara data pada Tabel 1 dan Tabel 4. Bobot gulma 6 MST pada perlakuan mulsa teki (71.14 g) jauh lebih rendah dibandingkan mulsa alang-alang (121.83 g) dan eceng gondok (113.25 g), akan tetapi produksi mulsa teki (158.90 g) lebih rendah dibandingkan dengan produksi kedelai pada mulsa alang-alang (278.60 g) dan eceng gondok (386.40 g).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma dan meningkatkan produksi kedelai. Perlakuan mulsa terbaik diperoleh pada mulsa plastik hitam perak.

2. Keberadaan gulma dapat menurunkan komponen produksi serta produksi kedelai, semakin tinggi bobot gulma maka semakin rendah produksi kedelai dengan persamaan y = 443.05–29.413x.

3. Mulsa teki (Cyperus rotundus) berpotensi alelopati terhadap tumbuhan berdaun lebar, termasuk gulma daun lebar dan kedelai, sedangkan mulsa jerami berpotensi alelopati terhadap gulma rumput.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adisarwanto, T dan Rini W. 2002. Meningkatkan Hasil Panen Kedelai. Penebar Swadaya. Jakarta. 86 hal.

Einhellig FA. 1995. Allelopathy: Current status and future goals. Dalam Inderjit, Dakhsini KMM, Einhellig FA (Eds.). Allelopathy. Organism, Processes and Applications. Washington DC: American Chemical Society. Hal. 1-24. Fahrurrozi dan Stewart. 2009. Fakta Ilmiah Dibalik Penggunaan Mulsa Plastik

Hitam Perak dalam Produksi Tanaman Sayuran. http://unib.ac.id. [16 Mei 2010].

Junaedi A, M.A Chozin dan K.H Kim. 2006. Perkembangan terkini kajian alelopati. Hayati Vol.12:79-84.

Inawati, L. 2000. Pengaruh Jenis Mulsa terhadap Pertumbuhan, Pembentukan Bintil Akar dan Produksi 3 Varietas Kedelai (Glycine max (L.) Merr.). Skripsi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 34 hal.

Macias FA, RM Oliva, AM Simonet, and JGC Galindo. 1998. What are Allelopathy?. Allelopathy in Rice. IRRI. Philippines. p69-79.

Manwan I, Sumarno dan Sayaka. 1996. Sistem Usaha Tani, hal. 151. Dalam

Amang B, Sawit MH, dan Rachman A. (Eds.). Ekonomi Kedelai di Indonesia. IPB Press. Jakarta.

Moenandir, J. 1988. Persaingan Tanaman Budidaya dengan Gulma (Ilmu Gulma-Buku III). Rajawali Press. Jakarta. 101 hal.

Nurfaidah, D. 1999. Pengaruh Jenis Dan Kondisi Mulsa Gulma Terhadap Pembentukan Bintil Akar, Pertumbuhan Dan Produksi Kedelai (Glycine max (L) Merr.). Skripsi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 40 hal.

Nursyamsi, D dan Suprihati. 2005. Sifat-sifat kimia dan mineralogi tanah serta kaitannya dengan kebutuhan pupuk untuk padi (Oryza sativa), jagung (Zea mays) dan kedelai (Glicyne max). Buletin Agronomi. 33(3):40-43.

Purwono dan H Purnamawati. 2008. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta. 140 hal.

Purwowidodo. 1983. Teknologi Mulsa. Dewaruci Press. Jakarta. 35 hal.

Radosevich S.R, Jodie S.H and Claudio M.G. 2007. Ecology of Weeds and Invasive Plants : Relationship to Agriculture and Natural Recources Management, 3rd ed. John Wiley and Sons, Inc., Pulications. Canada. 454p. Rice E L. 1974. Allelopathy. Academic Press. London. 353 hal.

Richan. 2009. Target Produksi Kedelai Indonesia 1,5 juta Ton. http://www.pab-indonesia.com. [16 Februari 2010]

Rusman B. 1985. Pengaruh pemberian sisa tanaman sebagai mulsa terhadap sifat fisik tanah dan produksi tanaman jagung pada tanah podsolik. Laporan Penelitian. 23 hal.

Sastroutomo, S S. 1990. Ekologi Gulma. Gramedia. Jakarta. 217 hal.

Serangmo D Y L, Peters O B dan Max J K. 2004. Aplikasi beberapa macam mulsa organik dan tingkat pemberian air terhadap beberapa sifat tanah, efisiensi pemberian air dan hasil tanaman jagung di des. Buletin Legume. Vol.11 No.2: 9-15.

Sukman dan Yakup. 2002. Gulma dan Teknik Pengendaliannya Ed.2. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 159 hal.

Sumarno. 1984. Kedelai dan Cara Budidayanya. CV. Yasa Guna. Jakarta. 54 hal Subiyakto, Siti Rasminah Ch Sy, Gatot M, dan Syekhfani. 2006. Peranan mulsa

jerami padi dalam pengendalian serangga hama kapas pada tumpangsari kapas dan kedelai. Agrivita (Publikasi Jurnal Agrivita Fakultas Pertanian) Vol.28:1-5.

Suryantini. 2002. Pemupukan N dan Inokulasi Rizobium pada Tanaman Kedelai di Lahan Sawah Setelah Padi dan Setelah Kedelai. Prosiding Seminar : Peningkatan Produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Mendukung Kemandirian Pangan. Balitkabi. Bogor. Hal 280-311.

Umboh H A. 2000. Petunjuk Penggunaan Mulsa. Penebar Swadaya. Jakarta. 98 hal.

Utomo H dan W Hermawan. 1985. Alelopati. Laporan Penelitian. Bogor. 50 hal. Wibowo, A. 2002. Pengaruh Alelopati Beberapa Jenis Gulma pada Tingkat

Keterangan : E : Mulsa Eceng Gondok J : Mulsa Jerami

A : Mulsa Alang-Alang P : Mulsa Plastik Hitam Perak T : Mulsa Teki

K : Kontrol (Tanpa mulsa)

Lampiran 1. Layout Penelitian

T3 A3

E3 K1

P3 J3

E1 J1

A1 P1

K1 T1

K2 T2

J2 P2

A2 E2

Ulangan 1 Ulangan 3

30 Lampiran 2. Deskripsi Kedelai Varietas Wilis

Peubah Deskripsi

Nama Varietas : Wilis

Nomor Induk : B-3034

Nomor Galur : 1682/1343 − I − 10

Asal : Persilangan No. 1682 x Orba,

: F4 Grup I

Warna Hipokotil : Ungu

Warna Bunga : Ungu

Warna Bulu : Coklat tua

Warna Polong Tua : Coklat kehitaman

Warna Biji : Kuning

Warna Hilum : Coklat tua

Tipe Tumbuh : Determinate

Umur Berbunga : ± 39 hari

Umur Batang : ± 88 hari

Tinggi Tanaman : 40−50 cm

Kerebahan : Tahan

Bobot 100 Biji : ± 10 gram

Kandungan Lemak : ± 19 %

Kandungan Protein : ± 17 %

Ketahanan terhadap Penyakit : Toleran karat

Daya Hasil : 1626 kg/ha

Pemulia : Sumarno, Darman M. Arsyad, A. Dimyati,

Rodiah, Ono Sutrisno, Dahro

Dilepas Tahun : 1983

Lampiran 3 Jenis Gulma pada Berbagai Perlakuan

Jenis gulma Jerami Eceng Gondok Plastik H P Alang-Alang Teki Kontrol

3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST

Ageratum conizoides √ √ √ √

Ageratum

haustonianum √ √ √ √ √

Axonopus compresus √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Boreria alata √ √ √ √ √ √

Boreria laevis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cleome

rutidosperma √ √ √ √ √ √ √ √ √

Commelina difusa √ √ √ √ √ √ √ √

Cyperus kyllingia √ √ √ √ √ √

Digitaria adcendens √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Echinochloa

colonum √

Eleusine indica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Emilia sonschifolia √ √ √ √ √

Euphorbia hirta √ √ √ √ √ √

Galinsoga parviflora √ √

Imperata cylindrica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ischaemum √

Lindernia crustacea √ Mikania mikranta √

Ottochloa Nodosa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 3 (Lanjutan)

Jenis gulma Jerami Eceng Gondok Plastik H P Alang-Alang Teki Kontrol

3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST 3 MST 6 MST

Portulaca oleracea √ √ √

Padi √ √

Paspalum

conjugatum √ √

Sagitalis √ √ √

Setaria plicata √

Sida Acuta √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mimosa pigra √ √ √ √ √

Althernantera √ √

Oxalis barrelieri √ √

Philanthus niruri √ √

Erectites √

Centrocema

pubecens √ √ √ √

Mimosa pudica √ √

Cynodon dactylon √ √ √ √

Cyperus rotundus √

Amaranthus dubius √

Panicum maxima √ √

34 Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Sidik Ragam Komponen Hasil Tanaman

Kedelai

Peubah Pr > F KK

Polong Hampa 0.296tn 31.086

Polong Isi 0.126 tn 46.312

Bobot Panen (4 m2) 0.024* 11.154

Bobot 100 Biji 0.002** 23.402

Lampiran 6. Hasil Analisis Tanah Awal Sebelum Tanam Kedelai

No. Lapang Ph 1:1 Walkley

& Black Kjeldahl Bray 1 HCL

25 % N NH4OAc pH 7.0 KB N KCL 0.05 N HCL Tekstur

H2O KCL C Org N Total P Ca Mg K Na KTK Al H Fe Cu Zn Mn Pasir Debu Liat

Cikabayan Bawah

(%) (%) ---ppm--- ---(me/100g)--- % (me/100g) ---ppm--- ---%---

5.2 4.8 3.47 0.36 21.1 208.1 2.1 0.4 0.2 0.26 21.42 13.5 2.2 0.3 7.92 5.16 5.52 78.76 6.01 11.83 82.16

Sumber : Laboratorium Kimia Tanah, Departemen Tanah, Fakultas Pertanian IPB

Lampiran 7. Hasil Analisis Tanah Setelah Panen Kedelai

Perlakuan

Ekstrak 1:5 Terhadap Contoh Kering 1050C

---pH--- Bahan Organik

C/N Bray 1 P2O5 Morgan K2O

H2O KCL Walkley dan Black C Kjeldahl N

---%--- ---ppm---

Jerami 4.8 3.9 1.76 0.14 13 15.6 70

Eceng Gondok 4.8 3.9 1.5 0.14 11 4.1 47

Plastik Hitam Perak 4.7 3.9 1.51 0.15 10 4.1 46

Alang-Alang 4.7 3.9 1.6 0.15 11 2.4 30

Teki 4.8 3.9 1.59 0.16 10 13.4 38

Kontrol 4.7 3.8 1.62 0.17 10 3.7 31

Sumber : Laboratorium Balai Penelitian Tanah

36

Lampiran 8. Kriteria Penilaian Sifat-Sifat Kimia Tanah menurut Pusat Penelitian Tanah (1983)

Sifat Tanah

Penilaian Sangat

Rendah Rendah Sedang Tinggi

Sangat Tinggi

C-Organik (%) < 1.00 1.00−2.00 2.01−3.00 3.01−5.00 > 5.00

N-total (%) < 0.10 0.10−0.20 0.21−0.50 0.51−0.75 > 0.75

C/N < 5.00 5.00−10.00 11.00−15.00 16.00−25.00 > 25.0

P2O5 HCl

(mg/100g) < 15.00 15.00−20.00 21.00−40.00 41.00−60.00 > 60.0

P-Bray-1

(mg/100g) < 4.00 4.00−7.00 8.00−10.00 11.00−15.00 > 15.0

KTK (me/100g) < 5.00 5.00−10.00 11.00−20.00 21.00−40.00 > 40.0

Basa-Basa dapat Ditukar

K < 0.10 0.10−0.30 0.40−0.50 0.60−1.00 > 1.0

Mg < 0.30 0.30−1.00 1.1−2.0 2.10−8.00 > 8.0

Ca < 2.00 2.00−5.00 6.00−10.00 11.0−20.0 > 20.0

Na < 0.10 0.10−0.30 0.40−0.70 0.8−1 > 1.0

KB (%) < 20.00 20.00−40.00 41.00−60.00 61−80 > 80.0

Kej. Al

(me/100g) < 5.00 5.00−10.00 11.00−20.00 21.0−40.0 > 40.0

Reaksi Tanah (pH H2O)

Sangat Masam Masam Agak Masam Netral Agak Alkalis Alkalis

Lampiran 9. Data Iklim Darmaga Tahun 2010

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor 2010

Bulan Temperatur Kelembaban Curah

Maks Min Udara (%) Hujan (mm)

Januari 30.2 22.9 88 252.0

Pebruari 31.8 23.3 85 460.7

Maret 31.8 23.0 86 414.5

April 33.2 23.2 77 42.9

Mei 32.7 23.7 84 330.9

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu tanaman penting untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan kedelai merupakan bahan baku pembuatan tempe dan tahu yang telah menjadi menu sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tahu dan tempe tersebut, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 pada saat ini terdapat 115 000 pengrajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia.

Selain untuk pangan, dewasa ini kedelai juga digunakan untuk pakan dan bahan baku industri. Dengan berkembangnya usaha peternakan serta industri pangan dan pakan, serta semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pangan bergizi, maka kebutuhan terhadap kedelai menjadi meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, peningkatan produksinya dari tahun ke tahun belum mampu mengimbangi permintaan yang makin meningkat.

Kebutuhan nasional untuk kedelai mencapai 2.2 juta ton per tahun. Namun demikian, hanya 20 sampai 30 persen saja dari kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sisanya sebesar 70 sampai 80 persen kekurangannya bergantung pada impor (Richan, 2009). Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI 2009 mengemukakan bahwa produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2009 dengan luas areal tanam 600 ribu hektar naik 31 % dibandingkan dengan tahun 2008. Namun demikian, kenaikan itu belum memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta ton kedelai dari Amerika dan Brazil. Melihat potensi itu, sebenarnya para petani atau siapa pun yang berminat untuk mengembangkan tanaman kedelai akan memperoleh keuntungan. Meskipun begitu, untuk dapat memperoleh keuntungan tersebut perlu teknologi budidaya yang baik, termasuk dalam mengatasi faktor-faktor kendala pertumbuhan dan produksinya.

tersebut. Utomo dan Hermawan (1985) menyatakan bahwa penurunan hasil produksi pada tanaman bergantung pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Senyawa alelopati yang dimiliki oleh gulma menekan pertumbuhan tanaman utama sehingga dapat menurunkan produksi yang cukup tinggi. Namun, selain untuk menekan tanaman utama, senyawa ini juga dapat digunakan untuk menekan gulma lain yang ada pada lahan pertanaman.

Salah satu cara untuk mengendalikan gulma antara lain dengan penggunaan mulsa. Gulma dalam lahan pertanaman kedelai dapat ditekan sampai sebesar 60−65 % dengan pemberian mulsa, mulsa jerami juga dapat menekan tingkat serangan lalat bibit sampai 23 % (Adisarwanto dan Rini, 2002). Mulsa merupakan material penutup tanah yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit. Penelitian Serangmo et al. (2004) menunjukkan jenis mulsa organik berpengaruh nyata pada komponen kerapatan isi tanah, kadar air tanah, bobot kering biji pipilan per petak dan efisiensi penggunaan air tanaman. Selanjutnya Subiyakto et al. (2006) menambahkan bahwa pemberian mulsa jerami padi 6 ton/ha pada tumpangsari kapas dan kedelai mengurangi jumlah penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil kapas dan kedelai.

Dalam penelitian ini dicoba pemanfaatan mulsa organik dari beberapa jenis gulma penting untuk menekan pertumbuhan gulma pada tanaman kedelai. Diharapkan hasil penelitian juga dapat mengidentifikasi potensi alelopati dari jenis mulsa gulma yang diuji.

Tujuan

1. Mengetahui pengaruh mulsa gulma terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai.

2. Mengetahui pengaruh mulsa gulma terhadap pertumbuhan dan dinamika gulma.

3

Hipotesis

1. Pemberian mulsa dapat meningkatkan produksi kedelai. 2. Mulsa yang digunakan dapat menekan pertumbuhan gulma.

TINJAUAN PUSTAKA

Syarat Tumbuh Kedelai

Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar (Glycine max) merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang dikenal sekarang, yaitu Glycine max (L) Merril. Kedelai berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara). Tanaman kedelai kemudian menyebar ke daerah Mansyuria, Jepang (Asia Timur) dan negara-negara lain di Amerika dan Afrika. Di Indonesia, tanaman ini dibudidayakan pada abad ke 17 sebagai pupuk hijau karena dapat meningkatkan kesuburan tanah (Purwono dan Purnamawati, 2008).

Kedelai biasa ditanam pada lahan sawah setelah pertanaman padi. Namun, kedelai juga bisa ditanam pada lahan kering. Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan terdapat tiga prioritas upaya pengembangan kedelai. Prioritas pertama di lahan irigasi teknis dan setengah teknis dengan jenis tanah Aluvial, Grumosol, Andosol, dan Latosol. Prioritas kedua di lahan tadah hujan dengan jenis tanah Aluvial dan Grumosol. Sedangkan prioritas ketiga adalah di lahan kering jenis tanah Grumosol dan Andosol (Puslitbang Tanaman Pangan, 1998).

Kedelai dapat tumbuh lebih baik pada pH 5.8−7.0, namun pada pH kurang dari 5.5 pertumbuhannya sangat terhambat karena keracunan aluminium. Tanaman kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100−400 mm/bulan. Untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100−200 mm/bulan (Purwono dan Purnamawati, 2008).

Kedelai dikembangkan oleh petani di lahan sawah dan lahan kering dengan menerapkan sistem produksi atau sistem usahatani sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Budidaya yang diterapkan oleh petani bervariasi menurut lokasi, kondisi sosial-ekonomi serta teknologi dan kemampuan petani (Manwan et al., 1996).

5 berwarna kuning sampai coklat dan gundul. Cara pemanenan kedelai yaitu dengan mencabut beserta akarnya atau memotong batangnya menggunakan sabit.

Pengaruh Gulma pada Pertanaman Kedelai

Gulma antara lain berasal dari spesies liar yang telah lama menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau spesies baru yang telah berkembang sejak timbulnya pertanian. Gulma dapat menyebabkan kerugian pada berbagai bidang kehidupan. Pada bidang pertanian, gulma dapat menurunkan kuantitas hasil tanaman. Penurunan kuantitas hasil tersebut disebabkan oleh adanya kompetisi gulma dengan tanaman dalam memperebutkan air tanah, cahaya matahari, unsur hara, ruang tumbuh dan udara yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Kandungan alelopati pada gulma juga dapat menekan pertumbuhan tanaman utama. Pertumbuhan tanaman yang terhambat akan menyebabkan hasil menurun.

Gulma merupakan pesaing bagi tanaman kedelai dalam mendapatkan ruang tumbuh, hara, air dan cahaya. Gulma juga bisa merupakan tempat berkembang atau sumber hama dan penyakit tanaman. Apabila tidak dikendalikan, gulma dapat menyebabkan menurunnya hasil antara 10–60 %. Oleh karena itu, selama pertanaman keberadaan gulma di lahan kedelai harus diminimalisir (Sastroutomo, 1990).

Ragam dan pertumbuhan gulma di setiap lahan dipengaruhi oleh keadaan, lingkungan dan perlakuan lahan. Sastroutomo (1990) menyatakan bahwa gulma yang biasa tumbuh pada lahan pertanaman kedelai sekitar 56 macam meliputi 20 jenis rerumputan, 6 teki-tekian, dan 30 jenis gulma berdaun lebar. Pada lahan dengan indeks pertanaman 300 % atau tidak mengalami masa istirahat lama, ragam dan jumlah gulma relatif sedikit. Sebaliknya, pada lahan yang mengalami masa istirahat lama (bera), ragam dan jumlah gulma relatif banyak.

Mulsa dan Manfaatnya

Untuk memperoleh produksi pertanian yang tinggi ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu penggunaan benih atau bibit unggul (faktor genetis) dan perbaikan atau manipulasi lingkungan tumbuh tanaman (faktor lingkungan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memanipulasi lingkungan tumbuh adalah dengan penggunaan mulsa (Umboh, 2000). Mulsa adalah bahan yang tidak hidup seperti bahan kimia sintetis, bahan organik dan anorganik yang dihamparkan diatas permukaan tanah.

Bahan organik meliputi sisa-sisa hasil kegiatan di bidang pertanian dan tanaman pupuk hijau. Beberapa contoh dari limbah pertanian yang berasal dari sisa-sisa panen yaitu jerami padi, batang dan daun jagung, daun-daun pisang, alang-alang, daun tebu, dan rumput kering. Sedangkan sisa hasil kegiatan pertanian seperti serbuk gergaji, serpihan kayu, kertas, bonggol jagung, kulit kacang tanah dan sebagainya (Purwowidodo, 1983). Termasuk pula dalam bahan-bahan mulsa adalah rerumputan yang sengaja ditumbuhkan sebagai bahan-bahan mulsa misalnya: Chloris guyana dan Penissetum purpureum, gulma yang telah mati misalnya alang-alang dan bahan-bahan mati lainnya (Sukman dan Yakup, 2002).

Pemberian mulsa dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa manfaat diantaranya adalah membantu tanaman utama dalam berkompetisi dengan gulma untuk memperoleh sinar matahari, hara dan ketersediaan air tanah. Dengan adanya mulsa, pemeliharaan tanaman juga tidak terlalu sering dilakukan seperti pemberian pupuk yang hanya dilakukan sekali saja pada awal penanaman. Begitu pula dengan penyiangan dan penyiraman yang dapat dikurangi intensitasnya, yaitu hanya dilakukan pada lubang tanam yang tidak tertutup mulsa (Umboh, 2000).

Pemberian mulsa 6 ton per hektar dan pengolahan tanah sedalam 30 cm memberikan hasil jagung yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pada perlakuan tanpa pemberian mulsa dan pengolahan tanah (Rusman, 1985).

7

Potensi Alelopati Mulsa Gulma

Gangguan gulma terhadap tanaman di lahan meliputi kompetisi dan alelopati. Sastroutomo (1990) mengartikan kompetisi sebagai pengaruh negatif dari suatu jenis tanaman yang satu terhadap jenis yang lainnya tanpa mempertimbangkan terbatas atau tidaknya sumberdaya yang ada. Sedangkan peristiwa alelopati adalah peristiwa adanya pengaruh negatif dari zat kimia (alelopati) yang dikeluarkan tumbuhan tertentu yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman lain jenis yang tumbuh di sekitarnya (Moenandir, 1988).

Rice (1974) meyatakan bahwa alelopati berarti pengaruh yang merugikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu tanaman (termasuk mikroorganisme) terhadap tanaman lain melalui produksi bahan-bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan. Einhellig (1995) menambahkan fenomena alelopati mencakup semua tipe interaksi kimia antar tumbuhan, antar mikroorganisme, atau antara tumbuhan dan mikroorganisme. Macias et.al (1998) dalam bukunya menyatakan bahwa definisi alelopati menurut The International Allelopathy Society (IAS 1996) adalah proses-proses yang melibatkan produksi metabolisme kedua pada tanaman, alga, bakteri, dan cendawan (tidak termasuk hewan) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada sistem biologi dan pertanian, memiliki dampak positif maupun negatif.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah IPB, Darmaga, Bogor. Areal penelitian bertopografi datar dengan ketinggian 250 m dpl. Curah hujan rata-rata di lahan tersebut adalah 3300 mm/tahun. Penelitian ini dilaksakan pada bulan Maret−Juni 2010.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain benih kedelai varietas Willis, Marshal 25ST, karbofuran, inokulan, pupuk kandang 2 ton/ha, urea 50 kg/ha, SP 18 200 kg/ha dan KCl 50 kg/ha. Bahan mulsa yang digunakan meliputi alang-alang, eceng gondok, teki, jerami padi, masing-masing dengan dosis 5 ton/ha kering dicacah dan mulsa plastik hitam perak. Alat-alat yang digunakan antara lain peralatan olah tanah, alat tulis, meteran, oven dan timbangan analitik.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor. Perlakuan yang diberikan adalah pemberian beberapa jenis mulsa dari gulma dan mulsa yang sudah biasa digunakan oleh petani meliputi gulma alang-alang, eceng gondok, teki, jerami padi, plastik hitam perak dan tanpa mulsa (kontrol), sehingga total perlakuan yang digunakan adalah 6 perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Tata letak petak perlakuan disajikan pada Lampiran 1. Persamaan umum statistik untuk rancangan ini adalah:

Yij = µ + βj + Mij + εij i = 1,2,3,4 j : Mulsa jerami, eceng gondok, alang-alang, teki, plastik, kontrol Yij : Nilai peubah yang diamati akibat perlakuan ke-i, ulangan ke-j µ : Rataan umum

9 Mj : Pengaruh mulsa ke-j

εij : Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j

Data hasil pengamatan diolah dengan menggunakan SAS. Bila hasil analisis ragam nyata pada taraf 5 %, selanjutnya perbedaan antar perlakuan diuji lanjut dengan menggunakan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test).

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Lahan

Pengolahan lahan dilakukan 14 hari sebelum tanam dengan olah tanah sempurna. Lahan dibuat petakan dengan ukuran 4 m x 5 m dengan jarak antar petak 30 cm.

Penanaman

Lubang tanam dibuat dengan tugal dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm, dengan arah barisan Utara-Selatan. Benih kedelai yang digunakan adalah benih varietas Willis. Deskripsi varietas dapat dilihat pada Lampiran 2. Setiap lubang diberi tiga benih kedelai yang telah dicampur Marshal 25ST, inokulan serta karbofuran, kemudian lubang ditutup dengan tanah.

Pemupukan

Setiap petak diberi pupuk kandang 40 kg/petak, dibiarkan satu minggu untuk kemudian ditanami. Pupuk dasar berupa pupuk urea 50 kg/ha, SP 18 200 kg/ha dan KCl 50 kg/ha, diberikan seluruhnya pada saat penanaman.

Pemberian Mulsa

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penjarangan, penyiraman serta pengendalian hama dan penyakit. Penjarangan tanaman dilakukan pada 7−10 hari setelah tanam yaitu mengambil tanaman yang kurang sehat dan menyisakan dua tanaman yang sehat per lubang. Pengendalian hama yang dilakukan yaitu penyemprotan menggunakan Deltamethrin dengan konsentrasi 1 cc/l. Penyemprotan dilakukan setiap satu minggu sekali sejak tanaman berumur 3 MST hingga 9 MST. Tidak dilakukan pengendalian terhadap penyakit, karena penyakit tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada kedelai. Pada penelitian ini pengendalian gulma juga tidak dilakukan, gulma dibiarkan tumbuh hingga akhir pertanaman.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh yang ditentukan secara acak untuk setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan vegetatif, komponen hasil, hasil, serta analisis vegetasi gulma dan analisis tanah. Berikut ini adalah parameter-parameter yang diamati serta metode pengamatannya.

Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif

Tinggi tanaman (cm) diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh tertinggi. Jumlah daun trifoliet (helai) dan jumlah cabang, dilakukan pada saat 2 minggu setelah tanam (MST) sampai 8 MST. Menghitung jumlah dan bobot kering bintil akar (g), bobot basah dan kering tanaman (g), bobot bagian bawah tanaman (akar) dan bobot tanaman bagian atas (tajuk). Bobot basah ditimbang segera setelah tanaman diambil dari lahan. Bobot kering ditimbang setelah tanaman dan bintil akar di oven pada temperatur 1100C selama 24 jam. Pengamatan dilakukan terhadap 5 tanaman diluar tanaman contoh dan petak panen pada 6 MST dan 7 MST.

Pengamatan Komponen Hasil