DESAIN LANSKAP PERTANIAN

YAYASAN PENGEMBANGAN INSAN PERTANIAN

INDONESIA (YAPIPI) DESA BOJONGSARI

KECAMATAN CIOMAS, KABUPATEN BOGOR

VINA PRATIWI

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi “Desain Lanskap Pertanian Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) Desa Bojongsari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor” adalah karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

RINGKASAN

VINA PRATIWI, Desain Lanskap Pertanian Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) Desa Bojongsari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh ANDI GUNAWAN.

Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) adalah suatu yayasan yang bergerak dalam pembinaan insan pertanian. Status kepemilikan yayasan adalah milik privat dan dilengkapi dengan struktur kelembagaan. Tujuan YAPIPI adalah menjadi arus utama dalam pembangunan pertanian modern berbasis kawasan dan komunitas. Tujuan ini dicapai dengan mengembangkan sumber daya insan pertanian yang maju, profesional, dan berdaya saing. Sasaran dari program pendidikan pertanian adalah petani, peneliti, komunitas pemberdayaan petani dan peternak, anak-anak sekitar lokasi, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari cara-cara bertani atau memerlukan fasilitas pertanian sekaligus dapat berekreasi di setting pertanian.

Penelitian ini bertujuan mendesain lanskap pertanian YAPIPI yang mengakomodasi aktivitas pendidikan pertanian yang ditunjang aktivitas wisata yang mampu meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai komoditas dan lingkungan pertanian. Tempat kegiatan penelitian berlokasi di Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) yang berlokasi di Kp. Bojongsari RT 03 RW 05 Desa Bojongsari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas total 6,381 Ha.

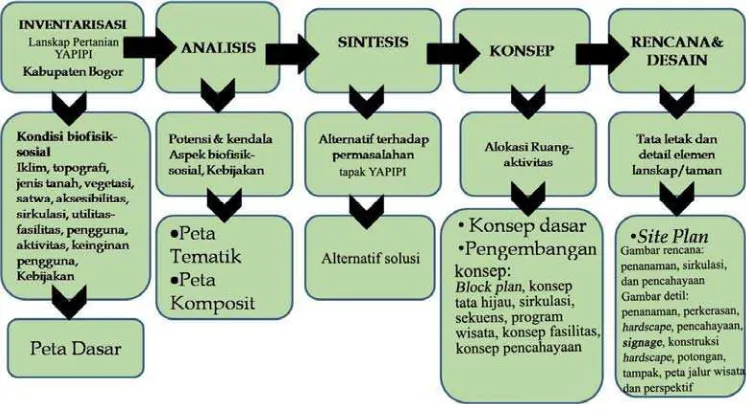

Metode kerja yang digunakan adalah metode deskriptif melalui survei dan wawancara dengan mengakomodasi kebutuhan yayasan. Tahapan desain yang digunakan adalah tahapan “Proses Berpikir Lengkap Merencana dan Melaksana dalam Arsitektur Lanskap” (Rachman, 1984 dalam Lubis, 2006) meliputi tahap inventarisasi, analisis, sintesis, konsep, serta perencanaan dan perancangan. Aspek yang dibahas antara lain aspek fisik, aspek biofisik, daya dukung, aspek sosial, dan aspek regulasi dalam desain lanskap wisata pertanian. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui analisis deskriptif, spasial, tabular, dan scoring pada aspek yang dibahas.

Lahan Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia memiliki kemiringan yang bervariasi dari datar (0-10%), bergelombang (10-40%), hingga curam ( >40%). Titik tertinggi tapak ini berada di ketinggian 240 mdpl. Titik tertinggi ini berpotensi untuk dijadikan viewing point utama dari tapak untuk pengamatan keseluruhan ke dalam tapak maupun view ke luar tapak. Keragaman topografi yang ada menyebabkan arah drainase akan menuju daerah cekungan pada tapak. Hal ini dapat menjadi potensi sebagai sumber irigasi area pertanian dan kolam ikan, tetapi sekaligus menjadi kendala bagi tapak yaitu penyebab genangan dan kelebihan air pada tanaman pertanian sehingga menyebabkan kebusukan. Solusinya perlu memperhatikan struktur drainase dan sistem irigasinya.

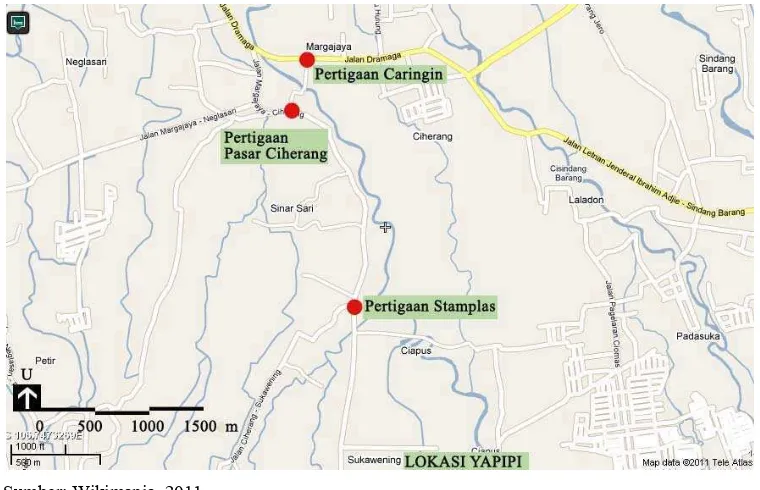

regosol sesuai untuk tanaman pertanian pada tapak seperti padi dan palawija, beberapa jenis sayur, dan beberapa jenis buah-buahan. Akses menuju YAPIPI dari pusat Kota Bogor dapat ditempuh dalam waktu 1-2 jam dengan jalur Laladon serta dilanjutkan ke arah Ciherang hingga Pertigaan Stamplas. Kendaraan bermotor dapat melanjutkan menuju jalan Ciherang Kaum kemudian masuk ke Jalan Desa Bojongsari sepanjang 250 m dan sampai di pintu gerbang YAPIPI. Akses yang cukup sulit menyebabkan perlunya dibuat peta orientasi dengan arah yang jelas di beberapa titik. Hal ini untuk mengarahkan pengguna menuju lokasi.

Aspek hidrologi terdiri atas air yang mengalir dan menggenang. Air yang mengalir berupa parit dan dam, sedangkan yang menggenang berupa kolam. Struktur dam perlu diperhatikan karena fungsinya yang mencegah banjir pada tapak sehingga dalam pengembangan tapak tidak boleh ada struktur yang memotong aliran drainase atau mengganggu fungsi dam. Temperatur rata-rata pada tapak 25,830C dan nilai kelembaban rata-rata 84,83 % sehingga diperoleh nilai THI sebesar 24, 61. Berdasarkan analisis, tapak dikategorikan nyaman untuk aktivitas manusia dan memiliki mikroklimat yang nyaman.

Fasilitas saat ini pada tapak kondisinya cukup baik, tetapi masih diperlukan fasilitas yang menunjang fungsi pendidikan dan wisata yang akan dimunculkan di tapak seperti tempat pengolahan (pascapanen), tempat menyimpan peralatan, peralatan outbound, dan sign system. Potensi visual yang terdapat di tapak adalah view ke arah timur, yaitu ke arah Gunung Gede-Pangrango serta ke selatan tapak ke arah Gunung Salak. Titik-titik pengamatan dimanfaatkan sebagai area duduk untuk menikmati potensi visual tersebut.

Vegetasi pada tapak didominasi oleh tanaman budi daya sayur, padi dan palawija, serta buah. Vegetasi lainnya merupakan vegetasi non-budidaya seperti akasia (Acacia auriculiformis), bunga kertas (Zinnia elegans), bayam merah (Iresine herbstii), bambu (Bamboosa sp.), pohon kirai, kelapa (Cocos nucifera), dan sente (Alocasia macrorrhiza) yang tumbuh di sekitar pematang kolam. Vegetasi tersebut ditentukan kemampuan hidupnya untuk dibandingkan dengan kondisi fisik tapak sehingga diketahui kesesuaiannya. Satwa yang terdapat pada tapak pada umumnya ternak budi daya, terdapat juga satwa alami seperti serangga dan burung. Hal yang penting adalah menganalisis cara hidup ternak tersebut dan lingkungan yang optimal bagi ternak, misalnya dalam hal kandang.

Konsep dasar dari desain lanskap ini adalah mendesain lanskap pertanian untuk pendidikan proses pertanian dari tahap produksi hingga pascapanen. Ide desain terinspirasi dari sebuah dongeng berjudul Jack and the Beans Stalk (Jack dan Pohon Kacang. Alur cerita yang ada diaplikasikan pada konsep sekuens, sehingga pengunjung dapat mendapatkan pengalaman menarik. Salah satu tanaman pertanian pada dongeng diaplikasikan sebagai konsep desain. Konsep desain yang diterapkan adalah kecambah kacang. Pemilihan konsep desain ini dilakukan karena perkecambahan kacang mudah dikenali dan dipelajari sehingga kecambah kacang bermakna bahwa lanskap pertanian yang didesain dapat dengan mudah menjadi sumber ilmu bagi masyarakat luas yang ingin mempelajari pertanian. Motif perkecambahan yang dinamis memberi kesan rileks dan menyenangkan untuk aktivitas edukasi dan wisata pada area pertanian.

diperuntukan bagi kendaraan pengguna serta kendaraan produksi, pejalan kaki, jalur sepeda, pengelola, dan ternak budi daya. Pola sirkulasi memiliki pola organik. Sirkulasi kendaraan didesain dengan lebar 3,5 m dengan kapasitas mobil 2 arah. Material permukaan jalan yang direkomendasikan adalah aspal. Sirkulasi pedestrian memiliki lebar 2 m dengan material berupa conblock. Konsep sekuens yang direncanakan mengacu pada konsep desain yaitu dongeng Jack dan Pohon Kacang (Jack and the Beans Stalk), yang menceritakan perjalanan Jack menuju puncak pohon kacang raksasa dan mendapatkan emas. Pengunjung yang berkunjung ke tapak seolah-olah akan mengalami pengalaman seperti tokoh tersebut ketika berwisata pendidikan di YAPIPI.

Secara umum vegetasi yang akan didesain di YAPIPI meliputi vegetasi dengan aspek arsitektural, aspek produksi, dan aspek ekologis. Utilitas dan fasilitas yang akan didesain diperuntukkan bagi pendidikan proses produksi dan pelayanan bagi pengguna. Penggunaan warna pada fasilitas dapat digunakan warna-warna yang tidak memantulkan cahaya misalnya abu-abu atau dapat dikombinasikan dengan warna teduh lainnya.

Berdasarkan evaluasi objek wisata konsep wisata dibagi berdasarkan lama aktivitas wisata dan obyek wisata. Kegiatan wisata dibagi atas kegiatan wisata harian (day use) dan kegiatan wisata menginap (overnight use). Kegiatan wisata harian (day use) adalah lama kegiatan sampai dengan 7 jam (≤ 7 jam). Kegiatan wisata menginap (overnight use) adalah kegiatan wisata selama 2 hari 1 malam. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas obyek wisata utama dan obyek wisata penunjang.

©

Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-UndangDESAIN LANSKAP PERTANIAN

YAYASAN PENGEMBANGAN INSAN PERTANIAN

INDONESIA (YAPIPI) DESA BOJONGSARI

KECAMATAN CIOMAS, KABUPATEN BOGOR

VINA PRATIWI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Desain Lanskap Pertanian Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) Desa Bojongsari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Nama Mahasiswa : Vina Pratiwi

NRP : A44062382

Menyetujui, Pembimbing Skripsi

Dr. Ir. Andi Gunawan, MAgr. Sc NIP. 19620801 198703 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Arsitektur Lanskap

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA NIP. 19480912 197412 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 13 September 1988 di Salatiga, Jawa Tengah, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak D. Susanto dan Ibu Een Rukmanah.

Penulis lulus dari Sekolah Dasar Pabrik Gas 1 Bogor pada tahun 2000. Pendidikan dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bogor dan lulus pada tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bogor dan lulus pada tahun 2006. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima sebagai mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Desain Lanskap Pertanian Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) Desa Bojongsari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.”

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Dr. Ir. Andi Gunawan, MAgr. Sc. sebagai dosen pembimbing penelitian dan skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan kritik;

2. Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS. sebagai pemilik yayasan YAPIPI tempat penelitian dilakukan yang telah memberikan informasi;

3. Mas Syaiful sebagai manajer lapang yayasan YAPIPI yang telah memberi informasi, baik melalui wawancara dan penyediaan peta dasar tapak YAPIPI; 4. kedua orang tua, Ibu Een Rukmanah dan Bapak D. Susanto, yang telah

memberikan dorongan moral dan dukungan materi serta kasih sayang yang tidak ternilai;

5. kedua kakak penulis, Lucy Yuswanti dan Tirto Wijarso yang telah membantu dalam berbagai hal selama penelitian serta tempat berbagi suka dan duka; 6. teman-teman ARL 43 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada

penulis terutama Wiwiek, Purwanti, Rosyidamayanti, Lipur, Yudha, Joe dan Juniar. Kakak-kakak ARL 42, serta adik-adik ARL 44,45,46, dan 47 yang senantiasa memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan studinya.

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI………. i

DAFTAR TABEL………. iii

DAFTAR GAMBAR……….... iv

DAFTAR LAMPIRAN………. vii

PENDAHULUAN………... .. 1

Latar Belakang……….. 1

Tujuan………... 2

Manfaat………. 2

Batasan Penelitian………. 2

TINJAUAN PUSTAKA……… 3

Konsep Ekosistem………. 3

Lanskap Pertanian………. 3

Pendekatan Agroekologi dan Agroekosistem………... 7

Desain Lanskap………. 9

Taman Pertanian (Agripark)... 13

Agrowisata... 14

METODOLOGI……… 21

Lokasi dan Waktu Penelitian………... 21

Metode Kerja………. 22

HASIL DAN PEMBAHASAN………. 32

Aspek Fisik……… 32

Kondisi Umum Tapak……… 32

Topografi dan Tanah……….. 34

Aksesibilitas dan Sirkulasi………. 37

Hidrologi……… 40

Mikroklimat………... 42

Fasilitas dan Utilitas………... 44

Potensi Visual……… 50

Vegetasi……….. 52

Satwa……….. 59

Daya Dukung………... 60

Daya Dukung Ternak………. 60

Aspek Sosial……….. 61

Aspek Legal………... 62

Ketentuan dan Undang-Undang………. 62

Konsep………... 63

Konsep Dasar………. 63

Konsep Desain………... 64

Konsep Ruang dan Aktivitas………. 65

Konsep Sirkulasi……… 70

Konsep Vegetasi……… 71

Program Wisata……….. 71

Konsep Sekuens………. 73

Konsep Fasilitas………. 75

Daya Dukung Pengunjung………. 75

Perencanaan dan Desain Lanskap………. 77

Rencana dan Desain Sirkulasi……… 77

Rencana dan Desain Penanaman………... 82

Rencana Jalur Wisata………. 86

Rencana dan Desain Fasilitas………. 91

SIMPULAN DAN SARAN……….. 109

DAFTAR PUSTAKA……… 111

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1. Model pola usaha tani dengan kemiringan serta kedalaman

solum tertentu………... 5

2. Daftar kesesuaian spesies pohon dan tanaman penyela dalam metode multikultur pada daerah tropis lembab……… 7

3. Jenis, sumber, dan kegunaan data inventarisasi... 24

4. Klasifikasi kemiringan lahan pada area pertanian... 26

5. Kriteria penilaian indeks daya tarik obyek wisata………... 29

6. Data unsur iklim Kecamatan Ciomas………... 43

7. Syarat tumbuh beberapa jenis tanaman sayur dan buah………….. 54

8. Daya hidup dan produksi beberapa jenis rumput pakan………….. 56

9. Produksi hijauan rumput benggala dan rumput gajah akibat perlakuan stres kering………... 57

10. Perbandingan keunggulan dan kelemahan jenis rumput pakan……… 58

11. Data fisiologis, pakan, tempat hidup dan perilaku ikan…………... 59

12. Pembagian ruang dan subruang……… 68

13. Rencana ruang, aktivitas, dan fasilitas………. 69

14. Konsep vegetasi desain lanskap pertanian YAPIPI ……… 71

15. Evaluasi Objek Wisata pada tapak YAPIPI………. 72

16. Daya dukung pengunjung berdasarkan aktivitasnya……… 77

17. Detil penanaman tanaman buah dan sayur yang didesain pada tapak………. 84

18. Jenis tanaman lanskap yang akan dipergunakan……….. 85

19. Rute dan rincian kegiatan wisata harian (day use)………... 88

20. Rute dan rincian kegiatan wisata menginap (overnight use)……… 90

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Ilustrasi elemen-elemen pembentuk agroekosistem……….. 8

2. Konsep Eco-Ecological Garden (EEG)………. 8

3. Faktor yang mempengaruhi Eco-Ecological Garden (EEG)……. 9

4. Komponen agrowisata………... 15

5. Empat komponen potensi agrowisata... 16

6. Peta lokasi penelitian... 21

7. Kerangka berpikir penelitian... 22

8. Tahapan desain menggunakan proses berpikir lengkap merencana dan melaksana dalam Arsitektur Lanskap…………... 23

9. Peta inventarisasi dan kondisi umum... 33

10. Lokasi penempatan peta orientasi menuju tapak………... 34

11. Peta jenis tanah Kecamatan Ciomas……….. 35

12. Peta kontur kawasan YAPIPI... 36

13. Peta kemiringan lahan………... 38

14. Jalur pencapaian tapak YAPIPI.……… 39

15. Peta hidrologi tapak YAPIPI………. 41

16. Kondisi fasilitas saat ini di YAPIPI.………... 45

17. Kondisi fasilitas kolam dan kandang ternak saat ini………. 46

18. Peta visual tapak……… 51

19. Peta vegetasi……….. 53

20. Ilustrasi konsep desain……….. 65

21. Diagram pembagian ruang……… 65

22. Peta komposit……… 66

23. Konsep pembagian ruang pada tapak……… 67

24. Ilustrasi dan diagram rencana sirkulasi………. 70

25. Konsep wisata pertanian YAPIPI ………. 73

26. Ilustrasi sekuens pada tapak……….. 74

27. Concept plan desain lanskap pertanian YAPIPI………... 76

29. Rencana dan desain sirkulasi………. 79

30. Potongan konstruksi jalan aspal ………... 80

31. Potongan konstruksi pavement ………. 81

32. Jenis dan pola pemasangan conblock ………... 81

33. Desain penanaman lanskap YAPIPI... 83

34. Site plan... 87

35. Rencana jalur wisata harian (day use)………... 89

36. Rencana jalur wisata menginap (overtime use)………. 92

37. Perspektif area petak tanam buah dan lapangan penggembalaan……….. 93

38. Perspektif area petak tanam sawah dan area penerimaan ………. 93

39. Perspektif beberapa area petak tanam sayur……….. 94

40. Perspektif pergola untuk tempat istirahat pekerja……….. 95

41. Perspektif boardwalks dan bangku di area sawah……….. 96

42. Perspektif paranet house untuk menyemai dan menyimpan bibit tanaman……….. 96

43. Perspektif ruang pascapanen tampak depan ………. 97

44. Perspektif ruang pascapanen pada latar belakang ……… 98

45. Perspektif area kolam budidaya……….. 98

46. Perspektif area wisata peternakan dan kolam pancing…………... 99

47. Perspektif area outbound air………... 100

48. Perspektif area outbound dengan set permainan……….... 101

49. Perspektif jalan utama dalam tapak (pedestrian, jalan kendaraan bermotor, dan sepeda)………... 101

50. Perspektif penempatan salah satu signage pada tapak………….... 102

51. Font Quadranta pada name sign YAPIPI……… 103

52. Perspektif name sign lanskap pertanian YAPIPI……….... 104

53. Perspektif menunjukkan fasilitas-fasilitas penunjang………. 104

54. Perspektif menunjukkan jenis lighting lampu jalan dan pathlight sebagai penerangan (night vision)……….. 105

55. Perspektif menunjukkan jenis lighting lampu taman sebagai penerangan (night vision)……….. 106

57. Lighting spotlight pada area kolam (night vision)……… 107 58. Rencana pencahayaan (night vision)... 108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Metode penentuan nilai kriteria obyek wisata... 115

1. Metode penentuan nilai kriteria obyek wisata……….. 116

Lampiran 2 Gambar Site Plan per Segmen... 118

1. Perbesaran site plan ruang penerimaan... 119

2. Perbesaran site plan ruang pelayanan... 120

3. Perbesaran site plan ruang edukasi sawah... 121

4. Perbesaran site plan ruang edukasi kolam... 122

5. Perbesaran site plan ruang edukasi kebun sayur... 123

6. Perbesaran site plan ruang wisata outbound... 124

7. Perbesaran site plan ruang wisata pertanian... 125

8. Perbesaran site plan jalan utama... 126

Lampiran 3 Gambar Detil... 127

1. Detil penanaman petak sayur (tomat)... 128

2. Detil penanaman petak sayur (mentimun dan cabai)... 129

3. Detil penanaman petak sayur (bayam dan buah naga)... 130

4. Detil penanaman petak buah (melon)... 131

5. Detil penanaman area konservasi... 132

6. Detil penanaman sistem bioretensi... 133

7. Detil hardscape (tenda kafetaria)... 134

8. Detil hardscape (paranet house)... 135

9. Detil hardscape (madrasah)... 136

10. Detil hardscape (mushola)... 137

11. Detil hardscape (bangunan pascapanen)... 138

12. Detil hardscape (toilet)... 139

13. Detil hardscape (segmen jalan)... 140

14. Detil konstruksi hardscape (planter box)... 141

15. Detil konstruksi hardscape (kolam)... 142

16. Detil konstruksi hardscape (jalan dan drainase)... 143

17. Detil konstruksi hardscape (retainning wall)... 144

19. Detil name sign... 146

20. Detil signage... 147

21. Tampak potongan segmen utara... 148

22. Tampak potongan segmen tengah... 149

23. Tampak potongan segmen selatan... 150

24. Tampak potongan keseluruhan... 151

25. Perspektif keseluruhan... 152

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertanian memiliki peranan penting di Indonesia. Pertanian penting dalam menentukan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk. Hasil dari bidang pertanian berkontribusi sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto (BPS, 2002).

Usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama dimulai dari pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budi daya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, hingga pemasaran. Pertanian sebagai suatu usaha, memiliki dua ciri penting yaitu selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya sehingga diperlukan ruang untuk kegiatan serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi.

Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) sebagai sebuah yayasan yang bergerak dalam pendidikan pertanian, memiliki kawasan pertanian yang telah dimanfaatkan selama 3 tahun. Yayasan berfungsi dalam pemberdayaan petani maupun pemuda tani, melalui pendidikan dan pembangunan pertanian terpadu serta modern dalam lingkungan pesantren pertanian. Yayasan ini memiliki rencana dalam pengembangan lanskap pertaniannya untuk mencapai yayasan yang mandiri. Aktivitas yang ditawarkan YAPIPI saat ini masih ditujukan untuk pendidikan pertanian dengan lingkungan pesantren.

memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian, hal ini yang membedakan agrowisata dengan model pariwisata yang lainnya (Utama, 2009). Pengembangan ini diharapkan dapat mewujudkan YAPIPI sebagai yayasan yang mandiri. Kepentingan sektor pertanian, kepentingan YAPIPI dalam sektor pertanian, dan keperluan YAPIPI untuk didesain ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai desain lanskap pertanian YAPIPI.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain lanskap pertanian Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia yang mengakomodasi aktivitas pendidikan pertanian yang ditunjang aktivitas wisata serta meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai komoditi dan lingkungan pertanian.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari desain lanskap pertanian ini adalah sebagai; 1. acuan desain lanskap pertanian bagi pemilik dan pengelola yayasan untuk

membangun lanskap tersebut;

2. referensi bagi perencana dan desainer dalam mendesain lanskap pertanian pada umumnya.

Batasan Penelitian

Penelitian dibatasi hingga tahap desain lanskap pertanian dengan produk utama berupa site plan. Produk lainnya berupa: (1) gambar rencana yang meliputi: gambar rencana penanaman, rencana sirkulasi, dan rencana pencahayaan, (2) gambar detil dimensi yang meliputi gambar detil penanaman, detil hardscape, detil perkerasan, detil pencahayaan, detil signage, gambar konstruksi hardscape, potongan tampak, ilustrasi perspektif, dan peta jalur wisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekosistem

Ekosistem adalah segala sesuatu dalam area spesifik meliputi udara, tanah, air, kehidupan organisme, dan struktur fisik dalam berbagai skala. Ekosistem dapat dimulai dari skala kecil seperti kolam, hutan, dan lahan pertanian hingga skala besar seperti lanskap pedesaan, perkotaan, dan lanskap regional (Marten, 2001). Tiga hal penting mengenai konsep ekosistem adalah skala (scale), proses desain (design process), dan order. Skala merupakan konsep ekosistem sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar. Sistem tersebut akan membentuk fenomena fisik yang merepresentasikan aktivitas pada berbagai skala, hal ini yang disebut dengan proses desain. Order yaitu kemampuan pemenuhan kebutuhan manusia dan komponen lain oleh lingkungannya (Lyle, 1985).

Pada area produksi pangan tapak dilihat sebagai bagian dari lanskap pertanian. Secara umum terdapat 3 hal yang berkaitan dengan lanskap pertanian, yaitu adanya lokasi penanaman, lokasi bangunan, dan fasilitas serta hubungan yang saling menguntungkan antara satu bagian dengan bagian lain (Lyle, 1985).

Lanskap Pertanian

Lanskap pertanian tidak hanya lahan pertanian atau ekosistem pertanian tetapi meliputi ekosistem yang menyeluruh seperti vegetasi non-crop, jalan raya, dan perkampungan disekitarnya (Forman dan Godron, 1986). Ekosistem pertanian di Indonesia memiliki struktur lanskap mulai dari sederhana sampai dengan kompleks. Berdasarkan Forman dan Godron (1986) struktur merupakan pola spasial yang dibentuk oleh pertanaman vegetasi non-crop dan lain-lain. Tiga struktur dasar dalam lanskap adalah matriks (matrix), bidang lahan (patch), dan koridor (corridor).

yang mengelilinginya. Struktur lanskap bidang lahan pada lanskap pertanian adalah berbagai bidang lahan seperti pertanaman sayur, palawija, kebun campuran, semak-semak, dan perkampungan. Kerusakan yang terjadi pada bidang lanskap disebut juga disturbance patch (Forman dan Godron, 1986).

Koridor merupakan lahan sempit dengan dua sisi linier yang berfungsi sebagai habitat. Koridor dapat berupa koridor perpindahan (movement corridor), dan koridor perintang (barrier corridor). Koridor perpindahan berfungsi sebagai penghubung yang membantu perpindahan atau pemencaran habitat dari satu bidang lahan ke bidang lahan lainnya. Koridor perintang adalah koridor yang menghambat pergerakan spesies tertentu dalam melintasi lanskap (Forman dan Godron, 1986). Struktur lanskap koridor dalam lanskap pertanian dapat berupa pematang sawah dan tumbuhan pagar (koridor perpindahan) serta saluran irigasi dan pinggiran sungai (koridor perintang).

Menurut Cao (2001), dalam menangani area pertanian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dalam pengelolaan area yang telah terdegradasi. Hal tersebut yaitu pemilihan varietas tanaman pertanian dan spesies asli atau lokal, pengembangan praktik pertanian, rotasi penanaman, dan memperkaya tanaman sekunder (melalui agroforestri).

Pemilihan spesies vegetasi lokal lebih direkomendasikan sebagai tanaman budi daya karena kemampuannya bertahan dalam kondisi kekurangan air serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Penerapan praktik pertanian seperti metode bercocok tanam secara multikultur, dinilai lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya lahan dibandingkan monokultur. Hal itu disebabkan pada metode monokultur akan dihasilkan limbah sumber daya yang terbuang. Rotasi tanaman merupakan kegiatan penggantian tanaman pertanian setelah tanaman yang berbeda jenis sebelumnya dipanen. Hal ini akan meningkatkan unsur hara tanah. Tanaman yang dirotasi akan tahan terhadap hama dan penyakit (Cao, 2001).

Tabel 1 Model pola usaha tani dengan kemiringan serta kedalaman solum tertentu

Kedalaman solum (cm)

Kepekaan erosi

>90 90-40 <40

kurang tinggi kurang tinggi kurang tinggi

Kemiringan (%)

<15 B B B B C C

15-30 B B B C C C

30-45 B C C C C D

>45 D D D D D D

Keterangan: A= Model pola usaha tani yang umumnya dilakukan oleh petani; B= Teras bangku dengan tanaman pangan + tanaman tahunan + rumput pakan + ternak; C= Teras gulud dengan tanaman pangan + tanaman tahunan + rumput pakan + pohon+leguminosa + ternak; D= Teras individu dengan tanaman tahunan + leguminosa penutup tanah dan leguminosa + pohon + rumput pakan + ternak.

Sumber: Deptan, 1991.

Metode penggunaan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan mengkombinasikan sistem produksi biologis (berotasi pendek dan panjang) dengan suatu cara berdasarkan azas kelestarian yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Anonim, 2010c). Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian dan hewan dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan spasial atau urutan temporal (Anonim, 2010c). Pada agroforestri terdapat interaksi-interaksi ekologi dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan. Sistem ini, akan menciptakan keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan sehingga akan mengurangi risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi, serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya daur ulang sisa tanaman.

berkaitan dengan tingkat masukan dalam pengelolaan (masukan rendah, masukan tinggi), intensitas dan skala pengelolaan, serta tujuan-tujuan usaha (subsistem, komersial, dan intermedier). Dasar ekologi berkaitan dengan kondisi lingkungan, kecocokan ekologi, dan sistem (Widianto, Nurheni dan Didik, 2003).

Salah satu sasaran utama dari usaha pertanian termasuk agroforestri adalah produksi berkelanjutan (sustainable) yang dicirikan oleh stabilitas produksi dalam jangka panjang. Beberapa indikator sistem pertanian yang berkelanjutan: (a) dapat dipertahankannya sumber daya alam sebagai penunjang produksi tanaman dalam jangka panjang, (b) penggunaan tenaga kerja yang cukup rendah, (c) tidak adanya kelaparan tanah, (d) tetap terjaganya kondisi lingkungan tanah dan air, (e) rendahnya emisi gas rumah kaca, serta (f) terjaganya keanekaragaman hayati (Van der Heide et al., 1992 dalam Widiantoet al., 2003). Tidak adanya kelaparan tanah pada sistem tersebut, dapat diartikan sebagai cukupnya kandungan bahan organik tanah, terpeliharanya kesetimbangan unsur hara, terpeliharanya struktur dan kondisi biologi tanah, serta adanya perlindungan tanaman terhadap gulma, hama, dan penyakit.

Agroforestri lebih banyak memanfaatkan tenaga ataupun sumber daya sendiri (internal) dibandingkan sumber-sumber dari luar (eksternal). Disamping itu, agroforestri diharapkan dapat meningkatkan daya dukung ekologi manusia, khususnya di daerah pedesaan. Pada daerah tropis, beberapa peranan agroforestri dalam menangani masalah ekonomi dan ekologi: (1) perbaikan kebutuhan bahan pangan, (2) perbaikan penyediaan energi lokal, khususnya produksi kayu bakar, (3) peningkatan, perbaikan secara kualitatif dan diversifikasi produksi bahan mentah kehutanan maupun pertanian, (4) perbaikan kualitas hidup daerah pedesaan, khususnya pada daerah dengan persyaratan hidup yang sulit di mana masyarakat miskin banyak dijumpai, serta (5) pemeliharaan, bila mungkin perbaikan kemampuan produksi dan jasa lingkungan setempat (Von Maydell, 1986 dalam RLPS DephutRI, 2010).

yaitu dalam hal: (1) produktivitas (productivity), (2) diversitas (diversity), (3) kemandirian (self-regulation), dan (4) stabilitas (stability) (Von Maydell, 1986 dalam RLPS DephutRI, 2010).

Penentuan jenis tanaman agroforestri perlu memperhatikan kemampuan tumbuh serta kesesuaian antara tanaman pertanian dengan tanaman tahunan (berkayu). Berikut disertakan pasangan kesesuaian spesies pohon dan tanaman penyela dalam metode multikultur pada daerah tropis lembab (Tabel 2).

Tabel 2 Daftar kesesuaian spesies pohon dan tanaman penyela dalam metode multikultur pada daerah tropis lembab

No Spesies Pohon Intercrops/ Tanaman Penyela

1 Anacardium occidentale Amaranthus spp.

2 Bambusa sp. Ananas comosus

3 Betula sp Cajanus cajan

4 Cassia siamea Citrullus vulgaris

5 Cedrela sp. Colocasia esculenta

6 Durio zibethinus Curcuma longa

7 Eucalyptus spp. Dioscorea spp.

8 Gmelina arborea Glycine max

9 Hibiscus elatus Hibiscus esculentus

10 Hopea odorata Ipomoea batatas

11 Morus alba Manihot esculenta

12 Pinus sp. Musa spp.

13 Prunus pudam Phaseolus spp.

14 Shorea robusta Vigna sp.

15 Terminalia superba Zingiber officinale

Sumber: Cao, 2001.

Pendekatan Agroekologi dan Agroekosistem

Menurut Huizing (1990), agroekosistem dapat dikombinasikan dengan land use spesifik lain sehingga menjadi sebuah land use system. Salah satu bentuk kombinasi tersebut adalah unit lahan pertanian yang dikombinasikan dengan penggunaan lahan perkotaan, lingkungan kehutanan, maupun dengan aktivitas rekreasi. Gambar 1 merupakan elemen-elemen pembentuk agroekosistem.

Gambar 1 Ilustrasi elemen-elemen pembentuk agroekosistem.

Pada agroekosistem terdapat konsep yang lebih spesifik, yang disebut Eco-Ecological Garden (EEG). Konsep tersebut merupakan interaksi dari 3 sistem, yaitu manusia sebagai faktor utama, sosial ekonomi, dan sistem alam. Ketiganya berinteraksi membentuk taman berbasis ekologi (Gambar 2). Interaksi manusia dengan alam memungkinkan adanya dua kondisi. Kondisi pertama adalah bahwa manusia mengintervensi alam, sedangkan kondisi kedua manusia dapat mengembangkan pemahamannya mengenai alam (Cai, 2001).

Keunggulan konsep EEG adalah merupakan ilmu yang mampu diterapkan (aplikatif) dan mudah diterima oleh masyarakat. Konsep EEG dipengaruhi oleh 2 faktor yang berkaitan yaitu faktor ekologi dan faktor ekonomi. Desain pembangunan EEG pada dasarnya membentuk kembali sistem baru melalui ilmu dan teknologi baik modern maupun tradisional (Gambar 3).

Gambar 2 Konsep Eco-Ecological Garden (EEG). batasan

input komponen interaksi komponen output

Sistem Alam Sistem

sosial-ekonomi

Desain akan menghasilkan ruang tiga dimensi. Perhatian desain ditujukan pada penggunaan volume atau ruang. Setiap volume atau ruang memiliki bentuk,

ukuran, bahan, warna, tekstur, dan kualitas lainnya. Seluruhnya dapat dengan baik

mengekspresikan dan mengakomodasikan fungsi-fungsi yang ingin dicapai.

Pengorganisasian ruang yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda

terhadap psikologis manusia. Dampak tersebut dapat berupa timbulnya rasa takut,

keriangan, gerak dinamis, ketegangan, keheningan, dan lain-lain (Simonds dan

Starke, 2006).

Desain ruang luar yang baik dicapai dari kombinasi bentukan dengan

prinsip pengorganisasian ruang, dalam hal ini disebut prinsip desain. VanDer

Zanden dan Rodie (2008) menyatakan bahwa prinsip dasar dalam desain adalah

keteraturan dan kesatuan yang memberikan keindahan. Keteraturan dapat dicapai

melalui pendekatan tema yaitu keteraturan ruang formal, informal, dan simetris.

Keteraturan juga dapat dicapai melalui pendekatan keteraturan bentuk yaitu alami,

tradisional, dan modern. Kesatuan dapat dicapai melalui hubungan yang harmonis

dari berbagai elemen yang ada dalam suatu desain.

Prinsip desain yang sering digunakan adalah unity (kesatuan), harmony

(harmoni), interest (ketertarikan), simplicity (kesederhanaan), emphasis

(dominansi), balance (keseimbangan), scale (skala) dan proportion (proporsi)

serta sequence (sekuens). Prinsip-prinsip ini diaplikasikan pada tahap awal

perencanaan konsep dan dilanjutkan hingga tahap akhir pembuatan desain (Reid,

1993). Unity (kesatuan) adalah menggabungkan elemen desain yang terpisah menjadi kesatuan tema. Teknik untuk membentuk kesatuan ini adalah dengan

pngulangan (repetisi) pada elemen desain (Crowe 1981; Reid 1993). Elemen

desain mencakup titik, garis, bentuk, tekstur dan warna. Teknik lainnya dapat

dilakukan dengan mengelompokkan elemen desain yang sama menjadi satu

kelompok dan menghubungkannya dengan kelompok elemen desain lain (Reid,

1993).

Menurut Crowe (1981), adanya variasi iklim, sejarah, kondisi alam, serta

kebiasaan dalam taman, namum prinsip dalam mendesain taman tetap konstan

meskipun aplikasinya dapat berubah-ubah. Pemahaman prinsip unity pada taman

Kesederhanaan dapat dicapai dengan pembatasan material dan kekuatan satu

tujuan didesainnya taman. Unity dapat dibentuk oleh beberapa hal diantaranya

permukaan lahan, iklim, serta membuat suatu obyek dominan diantara obyek yang

subordinat.

Berdasarkan Reid (1993), kesederhanaan juga dapat dipahami sebagai

pengurangan atau eliminasi hal yang tidak esensial. Kesederhanan diterapkan

pada garis, bentuk, tekstur, dan elemen desain lainnya untuk menciptakan

kejelasan pada desain. Kesederhanaan yang berlebihan dapat mengakibatkan

kemonotonan. Keragaman (diversity) merupakan kebalikan dari kesederhanaan.

Keragaman yang berlebihan dapat menyebabkan kekacauan dalam mencapai

suatu tema. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah membuat

keseimbangan antara simplicity dan diversity.

Harmony (keharmonisan) merupakan salah satu prinsip desain dimana

tercapainya taraf kesesuaian antara elemen dengan keseluruhan lingkungan.

Beberapa teknik untuk mencapai keharmonisan dapat dilakukan dengan

menciptakan transisi yang lembut, koneksi yang kuat antar elemen, serta memberi

buffer yang cukup untuk memisahkan antar elemen. Keaslian dan nilai fungsional

dapat meningkatkan keharmonisan. Penggunaan material alami yang sesuai tujuan

akan terasa lebih harmoni dibandingkan dengan penggunaan produk buatan

dengan nilai fungsi atau seninya kurang (Reid, 1993).

Menurut Reid (1993), interest (ketertarikan) adalah merasa tertarik

terhadap suatu pengaturan elemen. Prinsip ini bukan prinsip utama namun penting

dalam mencapai kepuasan seni serta mendukung keberhasilan desain. Interest

dapat dimunculkan melalui keragaman bentuk, ukuran, tekstur, warna, arah,

pergerakan, suara, dan kualitas cahaya. Emphasis atau dominansi dapat dicapai

dengan memfokuskan atraksi pada satu elemen. Emphasis berfungsi sebagai

orientasi. Teknik untuk memunculkan emphasis adalah dengan membentuk

kontras, penggunaan elemen yang unik, serta pembingkaian (enframement) dan

fokalisasi. Prinsip emphasis yang diulang serta diaplikasikan pada elemen lanskap

akan menghasilkan rhythm (ritme). Ritme akan memberikan perasaan yang

Prinsip desain lainnya adalah balance (keseimbangan). Keseimbangan

menunjukkan kestabilan, memberi kesan damai dan aman. Prinsip ini

diaplikasikan dari titik pandang yang statis, seperti balkon, area istirahat, atau titik

memasuki kawasan. Keseimbangan dalam lanskap dapat dilihat ketika dibuat

sumbu vertikal pada suatu elemen. Keseimbangan yang sifatnya simetris,

geometris, dan diulang secara sama pada axis disebut keseimbangan formal.

Keseimbangan ini statis dan dapat diprediksi. Keseimbangan yang sifatnya

non-geometris dan asimetris disebut keseimbangan informal. Keseimbangan ini

biasanya dinamis, mengalir, alami, dan membentuk pergerakan (Reid, 1993).

Scale dan proportion atau skala dan proporsi dalam lanskap menurut

Crowe (1981) berkaitan dengan batas langit dan horizon. elemen lanskap yang

satu dengan lainnya harus memiliki proporsi yang baik. Lanskap juga

berhubungan dengan skala manusia, sehingga dalam aplikasinya perlu

mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan skala tersebut. Menurut Reid (1993),

skala dan proporsi merujuk pada perbandingan relatif antara tinggi, panjang, area,

massa, dan volume. Elemen yang ada diperbandingkan dengan skala tubuh

manusia sehingga dihasilkan yang disebut skala kecil dan skala besar. Skala kecil

(micro scale) merupakan miniatur dimana ukuran objek atau ruang lebih kecil dari

ukuran tubuh kita. Skala besar (grand scale) merupakan objek atau ruang yang

lebih besar dari ukuran tubuh manusia. Efek yang dihasilkan dari skala ini adalah

rasa kekaguman dan ketakjuban.

Sequence (sekuens) berkaitan dengan pergerakan. Koneksi yang memiliki

pengalaman atau cerita dari satu ruang ke ruang lain disebut sekuens. Pada saat

mendesain perlu diperhatikan arah pergerakan, kecepatan, dan tipe pergerakan.

Sekuens berawal pada titik mula atau entrance kemudian ruang dan diikuti

dengan pengalaman. Sekuens harus saling berkaitan dan berakhir pada perasaan

klimaks ketika sampai tujuan akhir (Reid, 1993).

Booth (1983) menjelaskan bahwa proses desain adalah mengkombinasikan

elemen desain lanskap. Elemen desain lanskap terdiri atas bentukan lahan

(landform), material tanaman, bangunan, penutup permukaan tanah, site structure,

dan elemen air. Elemen desain tersebut dikoordinasikan untuk mengembangkan

research dan analysis, design, construction drawing, implementation,

post-construction evaluation, dan maintenance. Tiap tahap dapat tumpang tindih dalam

pelaksanaannya. Tiap tahap juga dapat dilakukan secara paralel sehingga dapat

dilakukan beberapa proses sekaligus. Proses desain memiliki kegunaan seperti

memberikan pemahaman logika, solusi yang sesuai, membantu klien dalam

menemukan alternatif terbaik untuk tapak, dan dasar dalam menjelaskan serta

mempertahankan solusi desain pada klien.

Taman Pertanian (Agripark)

Taman merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik. Taman berperan sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Menurut Eriawan (2003), taman adalah salah satu bentuk pemanfaatan lahan perkotaan sebagai ruang terbuka kota yang disesuaikan untuk mewujudkan aktivitas masyarakat serta sebagai unsur alamiah dengan fungsi ekologis. Taman memiliki lima kriteria kualitas yaitu kriteria aksesibilitas, keamanan dan keselamatan, kenyamanan, kebebasan, dan estetika taman.

Taman pertanian atau dikenal sebagai Agricultural Park, disingkat Ag Park merupakan kombinasi aktivitas bertani dan taman yang terletak pada perbatasan kota. Taman Pertanian didesain untuk pelestarian ruang terbuka, penyedia rekreasi pasif, dan pemanfaatan area pertanian. Taman tersebut didesain untuk berbagai penggunaan seperti lahan pertanian kecil, area publik, maupun habitat alami. Taman pertanian akan memudahkan akses pertanian kecil terhadap pasar lokal. Taman tersebut berperan dalam produksi makanan segar, edukasi, lingkungan, serta kenyamanan dan keindahan bagi masyarakat sekitar (Anonim, 2010d).

Taman pertanian memiliki beberapa karakteristik, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai transisi atau zona penyangga (buffer) antara perkotaan dengan penggunaan lahan pertanian. Karakteristik lainnya dapat terletak baik pada lahan privat maupun lahan publik, luas areanya bervariasi, terdiri atas satu atau lebih petani penyewa, serta memiliki keberagaman komponen pertanian dan taman. Produk taman tersebut adalah aktivitas produksi makanan (sayur, buah, daging, ikan), aktivitas pendidikan, serta kenyamanan dari segi lingkungan dan estetika bagi komunitas setempat (Anonim, 2010d).

Berdasarkan MDP of the Agricultural Park, taman pertanian bertujuan untuk mengembangkan pusat penggunaan lahan. Tujuan lainnya adalah memfasilitasi pertanian berkelanjutan dalam menunjang program-program yang mempreservasi nilai produktif, basis sumber daya, ekologis, dan sosial. Taman pertanian juga berfungsi dalam pengembangan fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial dari area pertanian, serta kaitanya dengan lingkungan alam sekitar. Disamping itu taman pertanian juga berfungsi sebagai penunjang metode pertanian yang ramah lingkungan, promosi produk pertanian, serta pemberian informasi nilai lanskap sebagai sumber daya pemasukan bagi generasi selanjutnya.

Beberapa infrastruktur yang penting untuk dikembangkan pada area pertanian antara lain alat dan jalur transportasi, suplai air dan energi, fasilitas pertanian, dan fasilitas sosial. Fasilitas pertanian diantaranya berupa masukan (input) pertanian, perlengkapan pengelolaan serta pemeliharaan, tempat penyimpanan, proses pengolahan, dan pasar untuk peningkatan nilai ekonomi (Huizing, 1990).

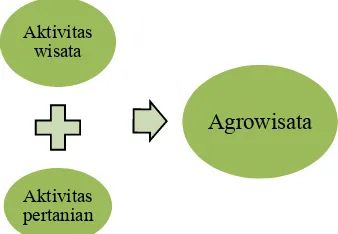

Agrowisata

Agrowisata terdiri atas aktivitas wisata dan aktivitas pertanian. Wisata merupakan kegiatan berjalan-jalan ke luar menikmati kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan wisatawan. Kegiatan tersebut terangkai satu sama lain sehingga memiliki alur perjalanan. Sedangkan aktivitas pertanian adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemanenan energi matahari meliputi cara bertani mulai dari cara primitif hingga canggih. Kegiatan ini biasanya berawal dari pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan hasil, hingga pemasaran hasil pertanian (Gambar 4).

Gambar 4 Komponen agrowisata.

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud agrowisata adalah rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau kawasan pertanian mulai dari awal hingga dihasilkan produk pertanian dalam berbagai skala (Nurisjah, 2001). Agrowisata merupakan bagian dari obyek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai obyek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan dapat meningkatkan pendapatan petani. Wisatawan yang berkunjung akan menjadi konsumen produk pertanian yang dihasilkan, sehingga pemasaran hasil menjadi lebih efisien (Deptan, 2005).

Pada perencanaan dan desain tapak menjadi agrowisata perlu diidentifikasi potensi wisata di lokasi tersebut. Potensi agrowisata terbagi menjadi 4 komponen

Aktivitas wisata

Aktivitas pertanian

y

sumber daya alam lingkungan hidup, sejarah, budaya, dan rekreasi. Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat adalah pola pembinaan masyarakat yang menempatkan agrowisata sebagai pemberdayaan masyarakat petani. Manfaat dari pengembangan basis masyarakat adalah diperolehnya nilai tambah baik dari sisi hasil pertanian maupun dari kunjungan wisatawan serta efek ganda dari penyerapan hasil pertanian oleh usaha pariwisata dan pengembang.

Agrowisata yang berbasis masyarakat, maupun agrowisata yang bertumpu pada upaya-upaya konservasi, keduanya berorientasi pada pelestarian sumber daya alam serta masyarakat dan budaya lokal. Pengembangan agrowisata dapat dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang sudah atau akan dibangun seperti kawasan agropolitan, kawasan usaha ternak, maupun kawasan industri perkebunan sehingga pengembangan kawasan agrowisata berarti mengembangkan suatu kawasan yang mengedepankan wisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonominya. Industri wisata ini diharapkan mampu menunjang berkembangnya pembangunan agribisnis secara umum (Pamulardi, 2006).

Kawasan agrowisata sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang bersifat administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan ekologi yang melingkupi kawasan agrowisata tersebut. Hal ini berarti kawasan agrowisata dapat meliputi desa-desa dan kota-kota sekaligus sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya. Kawasan pedesaan dan daerah pinggiran dapat menjadi kawasan sentra produksi dan lokasi wisata alam, sedangkan daerah perkotaan menjadi kawasan pelayanan wisata, pusat-pusat kerajinan, yang berkaitan dengan penanganan pascapanen, ataupun terminal agribisnis (Anonim, 2010a).

Pamulardi (2006) menjelaskan bahwa kawasan agrowisata yang sudah berkembang memiliki kriteria-kriteria, karakter, dan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kawasan agrowisata merupakan suatu kawasan yang memiliki kriteria: (1) memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan, (2) adanya kegiatan masyarakat, (3) adanya interaksi antara kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata.

Ketiga kriteria dijelaskan secara rinci sebagai berikut;

a. subsistem usaha pertanian primer (on farm), terdiri atas: pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan

b. subsistem industri pertanian yang terdiri atas industri pengolahan, kerajinan, pengemasan, dan pemasaran baik lokal maupun ekspor

c. subsistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata maupun sektor agro, misalnya transportasi dan akomodasi, penelitian dan pengembangan, perbankan dan asuransi, fasilitas telekomunikasi, dan infrastruktur;

2) adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi. Kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya sektor agro;

3) adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan sehingga dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Sementara untuk pengembangan kawasan agrowisata harus memenuhi beberapa prasyarat dasar yaitu;

1) memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang akan dijadikan komoditi unggulan. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agrowisata, seperti misalnya jalan, sarana irigasi serta pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial;

2) memiliki sumber daya manusia yang berkemauan dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan agrowisata;

Agrowisata sebagai kegiatan wisata yang terintegrasi dengan keseluruhan sistem pertanian dan pemanfaatan obyek-obyek pertanian seperti teknologi pertanian maupun komoditi pertanian. Industri ini mengandalkan kemampuan budi daya baik pertanian, peternakan, perikanan maupun kehutanan, dengan demikian agrowisata tidak hanya mencakup sektor pertanian, melainkan juga budidaya perairan, baik darat maupun laut. Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan, dan potensi pertanian, dapat mengembangkan daya tarik wisata bagi satu daerah tujuan wisata (Anonim, 2010b).

Agrowisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, memberikan desain lingkungan yang estetis bila didesain dengan baik. Berkembangnya agrowisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah, dengan kata lain bahwa fungsi pariwisata dapat dilakukan dengan fungsi budi daya pertanian, pemukiman pedesaan, dan fungsi konservasi (Anonim, 2010b).

Agrowisata bermanfaat dalam berbagai aspek yaitu dalam peningkatan konservasi lingkungan, peningkatan nilai estetika dan keindahan alam, peningkatan nilai rekreasi, peningkatan kegiatan ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Pamulardi, 2006). Upaya peningkatan konservasi lingkungan, agrowisata yang obyeknya menyatu dengan lingkungan harus diperhatikan kelestarian lingkungannya. Perencanaan ini tidak boleh merugikan lingkungan.

Menurut Pamulardi (2006), sebagai upaya peningkatan nilai estetika dan keindahan alam, agrowisata berpotensi dengan lingkungan alam yang indah, panorama yang memberikan kenyamanan, dan tertata rapi, akan memberikan nuansa alami. Sebagai upaya peningkatan nilai rekreasi, dapat dikembangkan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan para wisatawan seperti, restoran, bila memungkinkan akomodasi, panggung hiburan, dan tempat penjualan hasil pertanian seperti buah-buahan, bunga, makanan, dan lain-lain.

pengetahuan yang bernilai ilmiah. Kekayaan flora dan fauna dengan berbagai jenisnya dapat dijadikan sumber informasi kekayaan alam dan ekosistem di dalamnya (Pamulardi, 2006).

Sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat, agrowisata memberikan keuntungan ekonomi. Keuntungan tersebut meliputi, peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan penjualan dari hasil cocok tanam, peningkatan kesempatan berusaha, pengembangan lama tinggal dan belanja wisatawan, peningkatan daya dukung promosi, serta peningkatan produksi dan kualitas. Peningkatan hasil produksi pertanian merupakan acuan dasar bagi tumbuh berkembangnya sektor pertanian (Pamulardi, 2006).

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

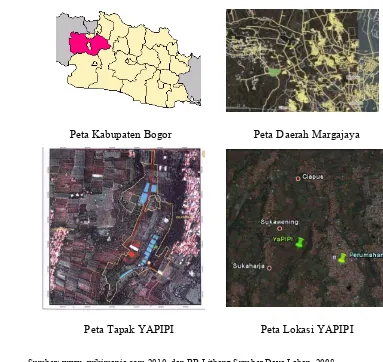

Kegiatan penelitian berlokasi di Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) yang secara administratif berlokasi diKp. Bojongsari RT 03 RW 05 Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat 16610 (Gambar 6). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan, dimulai dari bulan Maret 2010 hingga bulan Januari 2011.

Peta Kabupaten Bogor Peta Daerah Margajaya

Peta Tapak YAPIPI Peta Lokasi YAPIPI

Sumber: www. wikimapia.com 2010 dan BB Litbang Sumber Daya Lahan, 2008.

Metode Kerja

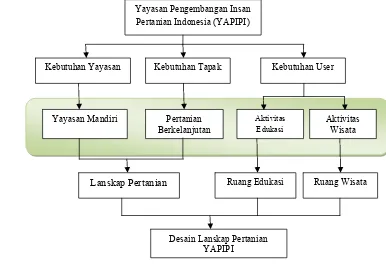

Kegiatan penelitian ini berorientasi pada observasi lapang dan kegiatan studio. Observasi lapang terdiri atas pengamatan, pengukuran fisik maupun biofisik tapak, dan wawancara dengan pemilik serta pengelola. Kegiatan studio terdiri atas penyusunan laporan secara tertulis, grafis, dan studi literatur. Kerangka berfikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.

Metode kerja yang digunakan yaitu metode deskriptif melalui survei dan wawancara dengan pendekatan kelembagaan yang mengakomodasi kebutuhan yayasan. Tahapan desain yang digunakan adalah tahapan “Proses Berpikir Lengkap Merencana dan Melaksana dalam Arsitektur Lanskap” meliputi tahap inventarisasi, análisis, sintesis, konsep, serta perencanaan dan perancangan (Rachman, 1984 dalam Lubis, 2006). Berikut merupakan deskripsi tiap tahap desain dalam Proses Berpikir Lengkap Merencana dan Melaksana dalam Arsitektur Lanskap (Gambar 8).

Gambar 7 Kerangka berpikir penelitian.

Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI)

Kebutuhan Yayasan Kebutuhan Tapak Kebutuhan User

Aktivitas Edukasi

Aktivitas Wisata Yayasan Mandiri Pertanian

Berkelanjutan

Lanskap Pertanian Ruang Edukasi Ruang Wisata

Inventarisasi

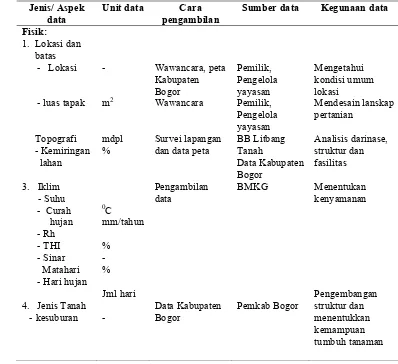

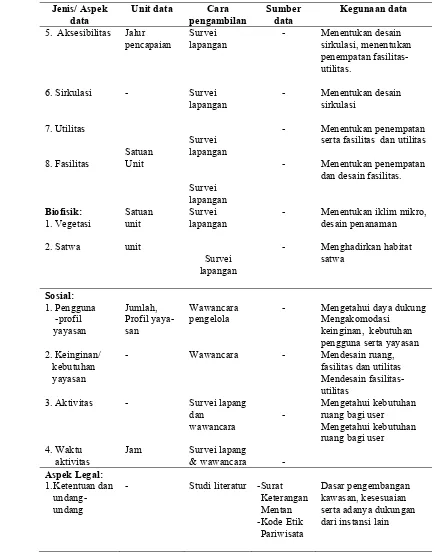

Data yang dikumpulkan pada tahap ini yaitu data aspek fisik, aspek biofisik, daya dukung, aspek sosial, dan aspek regulasi dalam desain lanskap pertanian (Tabel 3). Aspek fisik yang diinventarisasi adalah lokasi dan batas tapak, topografi dan tanah, aksesibilitas dan sirkulasi, hidrologi, mikroklimat, utilitas dan fasilitas, serta potensi visual. Data biofisik yang diinventarisasi meliputi vegetasi dan satwa. Aspek daya dukung terdiri atas data daya dukung area terhadap pengunjung dan daya dukung lapangan penggembalaan. Data sosial yang dikumpulkan adalah profil yayasan, aspek regulasi, serta kebijakan yang menunjang pengembangan lanskap pertanian.

Data inventarisasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan atau survei dan wawancara narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti pengumpulan data iklim, standar kebutuhan dalam beraktivitas, dan jenis tanah.

Analisis

Keseluruhan aspek pada tahap inventarisasi akan diolah serta dianalisis sesuai dengan standar atau kriteria dalam perancangan lanskap. Hal ini bertujuan untuk diketahui potensi, kendala, dan alternatif solusi. Disamping itu akan dikaji juga terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Beberapa aspek data seperti topografi, sirkulasi, vegetasi, hidrologi, fasilitas serta utilitas, potensi visual, mikroklimat, dan daya dukung akan menghasilkan produk analisis secara spasial dan tabular. Aspek lainnya seperti data sosial dan regulasi akan dihasilkan dalam uraian secara deskriptif.

Tabel 3 Jenis, sumber, dan kegunaan data inventarisasi

Jenis/ Aspek data

Unit data Cara

pengambilan

Sumber data Kegunaan data

Tabel 3 Lanjutan jenis, sumber, dan kegunaan data inventarisasi 5. Aksesibilitas Jalur

pencapaian

Survei lapangan

- Menentukan desain sirkulasi, menentukan serta fasilitas dan utilitas

Menentukan penempatan dan desain fasilitas.

Biofisik:

Menentukan iklim mikro, desain penanaman

Mengetahui daya dukung Mengakomodasi

keinginan, kebutuhan pengguna serta yayasan Mendesain ruang, fasilitas dan utilitas Mendesain fasilitas-utilitas

Mengetahui kebutuhan ruang bagi user Mengetahui kebutuhan ruang bagi user

Aspek Legal: 1.Ketentuan dan

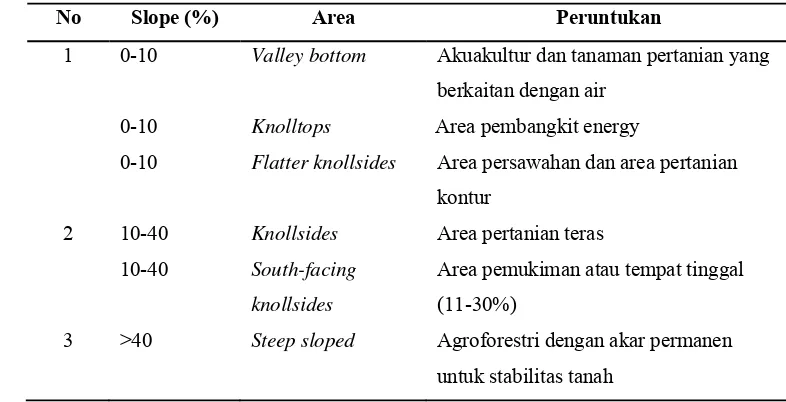

Topografi dianalisis dengan cara memetakan zonasi berdasarkan kriteria slope tertentu. Hal ini dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu interval kontur (IC) menggunakan persaman berikut:

IC = x skala

Zonasi dapat diperoleh dari pengukuran jarak antar kontur (x). Kontur dengan jarak antarkontur yang sama dibuat zonasi dan ditentukan kesesuaiannya. Jarak sebenarnya antar 2 kontur (D) juga dapat ditentukan, hal ini sebagai pertimbangan dalam membentuk permukaan lahan (grading) pada saat mendesain. Berikut persamaan untuk menentukan jarak antar kontur, jarak sebenarnya, serta kriteria kesesuaian yang dipergunakan dalam menganalisis (Tabel 4).

x = IC : % slope

D = IC

% x

Tabel 4 Klasifikasi kemiringan lahan pada area pertanian

No Slope (%) Area Peruntukan

1 0-10 Valley bottom Akuakultur dan tanaman pertanian yang

berkaitan dengan air

0-10 Knolltops Area pembangkit energy

0-10 Flatter knollsides Area persawahan dan area pertanian

kontur

2 10-40 Knollsides Area pertanian teras

10-40 South-facing

knollsides

Area pemukiman atau tempat tinggal

(11-30%)

3 >40 Steep sloped Agroforestri dengan akar permanen

untuk stabilitas tanah

Analisis tanah yang dilakukan terdiri atas studi literatur mengenai sifat fisik, kimia, kemampuan menyerap air, dan tingkat kesuburan. Aspek tersebut dinilai kesesuaiannya terhadap tanaman pertanian dan struktur eksisting. Beberapa rekomendasi berupa penambahan jenis tanaman juga disertakan dengan pertimbangan tertentu. Akses dan sirkulasi dianalisis dengan memetakan jalur eksisting dan dinilai dari segi keefektifan, keefisienan, pintu masuk dan keluar, serta jalur yang disesuaikan dengan tipe aktivitas.

Hidrologi dianalisis dengan memetakan lokasi inlet, outlet, arah drainase, serta kesesuaiannya untuk area pertanian. Analisis mikroklimat dilakukan dengan menghitung nilai Temperature Humidity Index (THI) untuk menentukan tingkat kenyamanan pengguna dalam beraktivitas di tapak. Berikut merupakan persamaan untuk menentukan THI:

THI = ,8 T Rh x

Keterangan:

T = temperatur rata-rata (0C) Rh= kelembaban (%)

Utilitas dan fasilitas dianalisis dengan menyesuaikan jenis utilitas serta fasilitas dengan aktivitas yang akan dikembangkan pada tapak. Pada aspek potensi visual, goodview dan badview dipetakan dari perwakilan tiga titik. Ketiga titik ditentukan berdasarkan topografi yaitu titik dengan ketingian tertinggi, sedang, dan titik terendah. Berdasarkan titik tersebut ditarik sudut 600 (jarak pandang horizontal manusia) dan ditentukan potensi visualnya. Vegetasi dan satwa dianalisis dengan menyesuaikan lingkungan eksisting dengan syarat tumbuh vegetasi dan hewan tersebut. Rekomendasi vegetasi tambahan ataupun pengganti disertakan dengan pertimbangan.

m2//org (Boulon dalam Nurisjah, Pramukanto, dan Wibowo, 2003). Perhitungan daya dukung bagi pengguna adalah sebagai berikut:

Daya Dukung = A

Keterangan:

A= Area yang digunakan (m2)

S= Standar kebutuhan per orang (m2/org) Daya Dukung (org)

Daya Dukung Ternak =

Keterangan:

Produk bahan segar (kg/petak/hari) Kebutuhan pakan (kg)

Daya Dukung (kambing/ petak/ hari penggembalaan) Sumber: Sarwono, 2008.

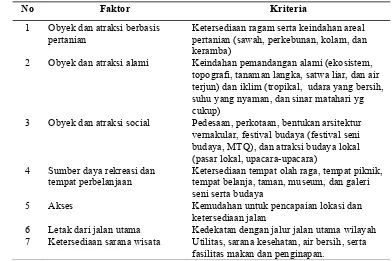

Fungsi wisata pendidikan menjadi penunjang dalam desain lanskap pertanian ini sehingga diperlukan analisis kelayakan obyek agrowisata dalam menentukan obyek yang dapat dijadikan obyek wisata. Tahap analisis ini dilakukan setelah site plan didesain. Smith (1989) mengkategorikan indeks daya tarik obyek wisata kedalam tujuh faktor. Faktor tersebut adalah atraksi basis pertanian, faktor alami, sosial, sumber daya rekreasi, akses, lokasi, dan sarana turistik. Kriteria ini digunakan untuk menilai obyek-obyek pada tapak, sehingga diketahui yang berpotensi untuk dikembangkan. Kriteria penilaian indeks daya tarik dapat dilihat pada Tabel 5.

rekreasi dan tempat perbelanjaan, akses, letak dari jalan utama, dan ketersediaan sarana wisata.

Tabel 5 Kriteria penilaian indeks daya tarik obyek wisata

No Faktor Kriteria

1 Obyek dan atraksi berbasis pertanian

Ketersediaan ragam serta keindahan areal pertanian (sawah, perkebunan, kolam, dan keramba)

2 Obyek dan atraksi alami Keindahan pemandangan alami (ekosistem, topografi, tanaman langka, satwa liar, dan air terjun) dan iklim (tropikal, udara yang bersih, suhu yang nyaman, dan sinar matahari yg cukup)

3 Obyek dan atraksi social Pedesaan, perkotaan, bentukan arsitektur vernakular, festival budaya (festival seni budaya, MTQ), dan atraksi budaya lokal (pasar lokal, upacara-upacara)

4 Sumber daya rekreasi dan tempat perbelanjaan

Ketersediaan tempat olah raga, tempat piknik, tempat belanja, taman, museum, dan galeri seni serta budaya

5 Akses Kemudahan untuk pencapaian lokasi dan

ketersediaan jalan 6

7

Letak dari jalan utama Ketersediaan sarana wisata

Kedekatan dengan jalur jalan utama wilayah Utilitas, sarana kesehatan, air bersih, serta fasilitas makan dan penginapan.

Sumber: Smith, 1989.

Masing-masing kriteria diberi nilai dengan range 1-4. Hasil evaluasi masing-masing kriteria akan memiliki bobot yang berbeda satu sama lain, sehingga nilai kriteria (1-4) terlebih dahulu dikali dengan bobotnya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh jumlah terbobot. Jumlah terbobot akan dibuat panjang kelas dan ditentukan selang untuk tiga kategori yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), dan kurang sesuai (KS). Berikut merupakan rumus penghitungan panjang kelas:

Panjang kelas =

Keterangan:

nmax= nilai jumlah terbobot tertinggi nmin= nilai jumlah terbobot terendah jumlah kategori= 3 (SS, S, dan KS).

Sintesis

Hasil yang diperoleh pada tahap analisis akan dikembangkan untuk perencanaan dan perancangan. Tahap sintesis menyesuaikan tapak yang akan dikembangkan dengan kebutuhan pengguna serta pemilik berdasarkan fakta yang terdapat pada tapak sehingga dihasilkan ide pengembangan yang sesuai. Bagian terpenting dari sintesis adalah menyusun hubungan fungsional antara beberapa elemen atau ruang. Penyusunan hubungan fungsional yang dihasilkan memiliki kombinasi yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi umum tapak, kebutuhan pengguna, kemampuan untuk dikembangkan, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan. Hasil dari tahap ini adalah alternatif terbaik terhadap pemecahan masalah yang kemudian dikembangkan menjadi konsep.

Konsep

Alternatif yang dihasilkan pada tahap sintesis akan dikembangkan menjadi konsep dasar, konsep desain, dan konsep pengembangan. Konsep dasar dibuat berdasarkan fungsi utama tapak. Konsep desain merupakan pola yang diaplikasikan pada tapak dengan merujuk pada konsep dasar. Konsep pengembangan meliputi rincian konsep seperti konsep ruang dan aktivitas, tata hijau, sirkulasi, sekuens, program wisata, serta konsep fasilitas dan utilitas.

Perencanaan

Proses penyusunan konsep berdasarkan hasil analisis dan sintesis. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebutuhan ruang. Dari hal tersebut akan diketahui jenis ruang yang diperlukan sehingga dapat disusun diagram ruang beserta keterkaitan antar ruang. Perencanaan dituangkan pada tata letak berupa gambar yang bertujuan memberi gambaran spesifik tentang pengembangan tapak.

Desain

Sementara gradasi, merupakan pengulangan material, bentuk, tekstur, dan elemen desain lainnya. Kontras merupakan hal yang menarik perhatian. Keseimbangan merupakan seimbang dari porsi bentuk maupun posisi pada elemen desain.

Produk yang dihasilkan terdiri atas site plan, gambar rencana meliputi rencana penanaman, rencana sirkulasi dan rencana pencahayaan, gambar detil meliputi detil penanaman, detil perkerasan, detil hardscape, detil pencahayaan, detil signage, gambar konstruksi hardscape, potongan tampak, perspektif, serta peta jalur wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Fisik Kondisi Umum Tapak

Yayasan Pengembangan Insan Pertanian Indonesia (YAPIPI) adalah suatu yayasan yang bergerak dalam pembinaan insan pertanian. Pembinaan insan pertanian adalah kegiatan pendidikan atau pelatihan pada insan pertanian mengenai unit-unit usaha yaitu unit usaha pertanian pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan. Yayasan ini berfungsi sebagai tempat pelatihan aktivitas unit usaha tersebut. Program pendidikan pertanian yang ditawarkan sesuai dengan unit usaha yang terdapat di tapak antara lain usaha beternak domba garut serta unit usaha kebun buah naga.

Status kepemilikan yayasan ini adalah milik privat. Sasaran dari program pendidikan ini adalah petani, peneliti, komunitas pemberdayaan petani dan peternak, anak-anak sekitar lokasi, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari cara-cara bertani atau memerlukan fasilitas pertanian sekaligus dapat berekreasi di setting pertanian.

Lokasi tapak terletak pada 6’35’ 49,56’’LS dan 106’45’ 22,08” BT dengan luas total 6,38 Ha. Kawasan ini memiliki batas tapak di sebelah utara adalah Jalan Desa Bojongsari dan area pertanian serta di sebelah selatan terdapat area pertanian. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Bojongsari dan sebelah barat berbatasan dengan area pertanian serta Desa Ciherang Cutak. Tapak YAPIPI didominasi lahan tanam dan kolam budi daya ikan. Hal ini disebabkan orientasi kegiatan pendidikan adalah praktik di lapangan walaupun disertai dengan seminar atau penyuluhan di dalam ruangan. Kondisi umum lokasi dapat dilihat pada Gambar 9.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dibuat peta orientasi dengan arah yang jelas di beberapa titik. Hal ini untuk mengarahkan pengguna menuju lokasi. Peta tersebut dapat diletakkan di persimpangan seperti Pertigaan Caringin, Pertigaan Pasar Ciherang, dan Pertigaan Stamplas (Gambar 10).

Sumber: Wikimapia, 2011.

Gambar 10 Lokasi penempatan peta orientasi menuju tapak.

Topografi dan Tanah

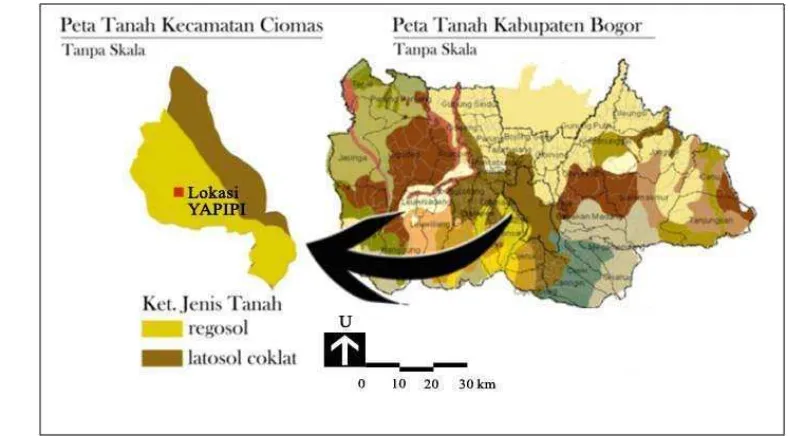

Tanah di kawasan Desa Ciapus Kecamatan Ciomas memiliki jenis latosol coklat dan regosol. Tanah pada tapak YAPIPI termasuk jenis regosol (Gambar 11). Sifat dari tanah regosol adalah endapan abu vulkanik baru yang memiliki tekstur kasar dengan konsistensi lepas sampai gembur serta keasaman tanah (pH) sekitar 6-7. Tanah regosol memiliki drainase tanah sangat cepat, namun tanah ini cukup subur. Tanah ini dapat meresapkan air sehingga area dengan jenis tanah ini sering difungsikan sebagai kawasan lindung untuk resapan air.

(Solanum melongena), tomat (Solanum lycopersicum), bayam (Amaranthus sp.), dan labu siam (Sechium edule). Jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan pada tanah regosol seperti beberapa jenis jeruk (Citrus sp.), rambutan (Nephelium lappaceum), dan pisang (Musa paradisiaca).

Gambar 11 Peta jenis tanah Kecamatan Ciomas.

Berdasarkan peta kontur dapat diketahui bahwa secara umum topografi di YAPIPI memiliki kemiringan lahan yang bervariasi dari datar, bergelombang, hingga curam. Peta kontur dapat dilihat pada Gambar 12. Titik tertinggi tapak ini berada di ketinggian 240 mdpl yang terletak di sebelah selatan tapak (sekitar rumah inap) dan titik terendah berada pada 221 mdpl yang terletak di utara tapak (sekitar pintu masuk kawasan). Titik tertinggi ini berpotensi untuk dijadikan viewing point utama dari tapak.

Area pada titik terendah tapak memiliki kendala berupa ancaman genangan air, terutama pada area masuk, sehingga diperlukan desain drainase yang memadai untuk mengalirkan kelebihan air tersebut. Sirkulasi yang berada pada kemiringan tanah curam dapat dilakukan pelandaian maupun desain sirkulasi yang memutar mengikuti kontur agar mudah diakses serta tidak berakibat pada terjadinya erosi.