DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

DEWI RENGGANIS

STUDI KEANEKARAGAMAN GENUS FUNGI MIKORIZA

ARBUSKULA DI SEKITAR PERAKARAN POHON JABON

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DANSUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Studi Keanekaragaman Genus Fungi Mikoriza Arbuskula di Sekitar Perakaran Pohon Jabon (Anthocephalus cadamba Robx Miq.) Alami adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

DEWI RENGGANIS.Studi Keanekaragaman Genus Fungi Mikoriza Arbuskula di Sekitar Perakaran Pohon Jabon (Anthocephalus cadamba Robx Miq.)Alami. Dibimbing oleh IRDIKA MANSUR dan SRI WILARSO BUDI R

Mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi, salah satu fungi tanah yang memiliki tingkat penyebaran tinggi yaitu FMA. Banyak penelitian yang membahas mengenai pemanfaatan FMA untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman salah satunya yaitu jabon. Namun penelitian terkait keanekaragaman FMA pada tanaman jabon juga perlu dilakukan. Metode penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan trapping FMA dari sampel tanah yang telah diambil dari berbagai lokasi di Indonesia. Setelah itu lalu dilakukan juga isolasi, karakterisasi dan identifikasi spora yang telah ditemukan yang dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hutan PPSHB IPB dan Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Bogor. Genus FMA yang ditemukan di sekitar perakaran pohon jabon alami yaituGlomus, Acaulospora, Gigaspora dan Scutellospora.Genus yang mendominasi yaitu genus Glomus.Jenis tanaman inang yang efektif digunakan untuk penangkaran FMA yaitu Sorgum bicolorkarena memiliki perakaran yang lebih responsif dibandingkan Pueraria javanica.

Kata kunci: fungi mikoriza arbuskula, jabon, mikoriza, Pueraria javanica, Sorgum bicolor

ABSTRACT

DEWI RENGGANIS. Studies Diversity Arbuskular Mycorrhizal Fungi Genus Around Rooting Trees Jabon (Anthocephalus cadamba Robx Miq.) Natural. Supervised by IRDIKA MANSUR and SRI WILARSO BUDI R

Mycorrhiza is a mutualism symbiotic between fungi with high levels of plant roots, one of the soil fungi that has a high rate of spread is AMF. Many studies that discussed the use of AMF to increase plant growth, such as jabon.However the research that related of AMF diversity on jabon plant also needs to be done. This research is done by AMF trapping, firstly AMF trapping is taken from various location of soil smpel in Indonesia. After that one, isolation, characterization, and identification spores that have been found in Forest Biotechnology Laboratory PPSHB IPB, and Soil Microbiology Laboratory Research and Development Center of Forest Resources Bogor. AMF genus are found around the jabon roots namely Glomus, Acaulospora, Gigaspora and Scutellospora. Genus that dominated is the genus Glomus. The efective host plant for AMF trapping is Sorgum bicolor, because the Sorgum bicolor has roots that are more responsive than Pueraria javanica

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Silvikultur

DEWI RENGGANIS

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

STUDI KEANEKARAGAMAN GENUS FUNGI MIKORIZA

ARBUSKULA DI SEKITAR PERAKARAN POHON JABON

1 Makalah ini disampaikan dalam seminar hasil Penelitian pada hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 14.000- 16.00 di ruang ABT 2 2 Mahasiswa Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB (NIM E44090012)

3 Dosen Pembimbing I Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB (Dr. Ir. Irdika Mansur M. For.Sc) 4 Dosen Pembimbing II Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB (Dr.Ir. Sri Wilarso Budi R, MS)

STUDI KEANEKARAGAMAN GENUS FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA DI

SEKITAR PERAKARAN POHON JABON (

Anthocephalus cadamba

Roxb Miq.)

ALAMI

1Oleh :

Dewi Rengganis2, Irdika Mansur3 dan Sri Wilarso Budi R4 Departemen SilvikulturFakultas Kehutanan IPB

ABSTRAK

Mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi, salah satu fungi tanah yang memiliki tingkat penyebaran tinggi yaitu FMA. Banyak penelitian yang membahas mengenai pemanfaatan FMA untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman salah satunya yaitu jabon .Namun penelitian terkait keanekargaman FMA pada tanaman jabon juga perlu dilakukan. Metode penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan trapping FMA dari sampel tanah yang telah diambil dari berbagai lokasi di Indonesia. Setelah itu lalu dilakukan juga isolasi, kharakterisasi dan identifikasi spora yang telah ditemukan yang dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hutan PPSHB IPB dan Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Bogor. Genus FMA yang ditemukan di sekitar perakaran pohon jabon alami yaitu Glomus, Acaulospora, Gigaspora dan Scutellospora. Genus yang mendominasi yaitu Glomus. Kepadatan spora FMA dan kolonisasi akar FMA lebih tinggi pada tanaman Sorgum bicolor dibandingkan dengan Pueraria javanica sehingga dapat dijadikan sebagai tanaman inang yang efektif untuk penangkaran FMA.

Kata kunci : Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA), jabon, Sorgum bicolor dan Pueraria javanica

PENDAHULUAN

Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi (Smith and Read 2008). Fungi mikoriza arbuskula (FMA) penting bagi ketahanan tanaman dalam suatu ekosistem, stabilitas tanaman dan pemeliharaan serta keragaman tumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanaman (Moriera et al. 2007). FMA merupakan salah satu jenis fungi tanah yang memiliki tingkat penyebaran tinggi, karena kemampuannya bersimbiosis dengan hampir 90% jenis tanaman. Lebih lanjut menurut Setiadi dan Faiq (1993) hasil studi mengenai status tanaman mikoriza menyatakan bahwa pada sejumlah tanaman kehutanan yang sering digunakan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan menunjukkan bahwa 80% tanaman dapat berasosiasi dengan FMA.

Jabon merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai jenis

dalam meningkatkan pertumbuhan banyak dilakukan pada berbagai tanaman hutan salah satunya pada jabon (Christina 2010). Dalam penelitian Christina (2010) ditemukan bahwa inokulasi mikoriza genus Gigaspora sp secara signifikan meningkatkan pertumbuhan tinggi dan diameter semai jabon, dengan persen peningkatan sebesar 80% dan 50%. Adanya peningkatan pertumbuhan tersebut memenuhi syarat untuk tumbuh dan baik dan memiliki daya hidup yang tinggi di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai aplikasi pupuk hayati. Namun demikian studi mengenai keanekaragaman FMA di tanaman jabon alami sendiri belum pernah dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan keanekaragaman FMA pada pohon jabon yang tumbuh alami di beberapa provinsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman FMA di rhizosfer pohon jabon alami yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia, dinamika sporulasi FMA, serta menguji jenis tanaman inang yang efektif untuk penangkaran FMA dari rhizosfer jabon.

METODE

Lokasi dan Waktu Praktek

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan (November 2012 – Pebruari 2013). Pengambilan sampel tanah diambil dari 9 (sembilan) daerah yang tersebar di 9 provinsi (Alas Purwo Jawa Timur, Pomalaa Sulawesi Tenggara, Parangloe Sulawesi Selatan, Pakenjen Garut Selatan, Batu Licin Kalimantan Selatan, Oki Palembang Sumatera Selatan, Pasaman Sumatra Barat Cagar Alam Rimbopanti, Batu Hijau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Kambangan Jawa Tengah), yang ditemukannya pohon jabon yang tumbuh secara alami. Penangkaran (trapping) mikoriza dilakukan di rumah kaca Laboratorium Silvikultur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, mengidentifikasi jenis FMA dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hutan PPSHB IPB dan Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Kementrian Kehutanan RI di Bogor.

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah dan akar dari sekitar pohon jabon alami. Untuk penangkaran spora (trapping) digunakan benih P. javanica dan S. bicolor, pupuk Terabuster,

zeolit, Sunclin™, larutan Melzer’s dan PVLG. Untuk pewarnaan akar dibutuhkan bahan-bahan kimia antara

lain yaitu KOH 10%, HCL 2%, larutan Trypan Blue 0,05%.

Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan contoh tanah dan akar tanaman adalah sekop, kantong plastik, spidol dan kertas label. Sedangkan untuk pengamatan di laboratorium adalah saringan spora (saringan bertingkat dua yaitu 710 µm, dan 45 µm), sentrifuse, pipet plastik, pinset spora, mikroskop (dissecting dan binokuler), kaca preparat, cover glass, Petri dish, pipet, timbangan analitik, gunting akar, sprayer dan pot plastik ukuran 200 ml.

Metode Praktek

a. Pengambilan sampel tanah

Contoh tanah yang diambil sebanyak 100 gram pada zona rizosfir perakaran dengan kedalaman 5-20 cm secara komposit dari 3 titik di sekitar perakaran pohon jabon alami.

b . Penangkaran (trapping) FMA

Trapping atau penangkaran spora dilakukan untuk merangsang produksi spora-spora baru dari contoh tanah yang telah diambil, sehingga dapat diketahui sebanyak mungkin jenis FMA berdasarkan sporanya. Teknik trapping menggunakan pot yang berdiameter ±20cm dengan media yang terdiri dari tanah contoh dari bawah pohon jabon alami sebanyak 100 gram dan zeolit yang sebelumnya dicuci terlebih dahulu. Media trapping dibuat dengan cara pot diisi dengan zeolit hingga setengah volume pot, ditambah dengan contoh tanah sebanyak 50 gram, ditutup kembali dengan zeolit, sehingga media akan tersusun atas zeolit - contoh tanah – zeolit (Delvian, 2006). Tanaman inang yang digunakan untuk trapping pada penelitian ini adalah P. javanica dan S.bicolor. Propagul diamati setelah kultur berumur 4 bulan. Propagul yang diamati yaitu berupa hifa, arbuskula, vesikula dan spora FMA.

c. Ekstraksi dan Identifikasi FMA

saringan kedua tersisa sejumlah tanah yang tertinggal pada saringan terbawah dipindahkan ke dalam tabung sentrifuse.

Hasil saringan tanah dalam tabung sentrifuse, langkah selanjutnya adalah tabung tersebut di sentrifuse dengan teknik sentrifugasi dari Brundet et al (1996). Larutan supernatant dituangkan ke dalam saringan 45µm, dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan glukosa. Endapan yang tersisa dalam saringan dituangkan ke dalam cawan Petri dan kemudian diamati di bawah mikroskop binokuler untuk perhitungan kepadatan spora dan pembuatan preparat guna identifikasi spora FMA yang ada. Perhitungan kepadatan spora yakni dengan cara menghitung banyaknya jumlah spora yang ditemukan dalam tiap contoh tanah yang dianalisis. Kepadatan spora dihitung dengan dengan rumus :

Kepadatan spora = jumlah spora / berat tanah yang dianalisis

Pembuatan preparat spora dengan menggunakan larutan Melzer’s, spora-spora FMA yang sudah diperoleh dari ekstraksi setelah dihitung jumlah spora

tersebut diletakkan pada larutan Melzer’s dan juga

polyvinyl lacto glycerol (PVLG) yang diteteskan di atas gelas preparat lalu dipecahkan secara hati-hati dengan menekan kaca penutup preparat dengan ujung lidi.

d. Kolonisasi akar tanaman

Pengamatan terhadap infeksi akar perlu dilakukan pewarnaan akar(staining). Pewarnaan akar dilakukan dengan metode Phyllip dan Hyman (1970) yang dimodifikasi. Untuk pengamatan akar, dilakukan dengan memotong akar yang telah diwarnai sepanjang 1 cm, kemudian akar ditata di atas preparat dan ditutup dengan cover glass, jumlah akar tiap preparat sebanyak 10 potong. Infeksi akar dapat dilihat melalui adanya vesikula, arbuskula, hifa maupun spora yang menginfeksi akar. Potongan-potongan akar pada kaca preparat diamati untuk setiap bidang pandang. Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung dengan rumus:

Kepadatan spora merupakan banyaknya jumlah spora yang terdapat di dalam satuan berat tanah. Hasil

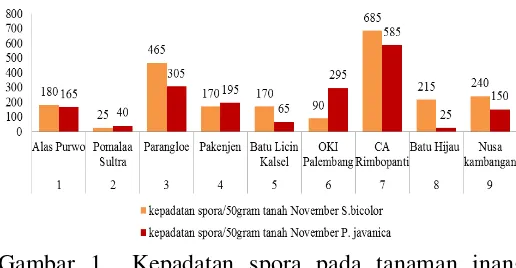

perhitungan kepadatan spora yang terdapat pada rizosfer tanaman jabon dengan tanaman inang S.bicolor dan P. javanica bervariasi pada berbagai lokasi. Kepadatan spora dengan menggunakan tanaman inang pada bulan November di setiap lokasi memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kepadatan spora pada tanaman inang S.bicolor dan P.javanica bulan November. Kepadatan spora pada tanaman inang pada bulan Januari mengalami penurunan dan memiliki jumlah yang berbeda-beda pada setiap lokasi (Gambar 2).

Kepadatan spora pada tanaman inang S.bicolor dan P. javanica menurun dari bulan November ke bulan Januari. Besarnya penurunan kepadatan spora dari bulan November ke Januari dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3 Kepadatan spora pada tanaman inang S.bicolor

Gambar 3 menunjukkan adanya penurunan yang drastic pada kepadatan spora dari bulan November-Januari. Besarnya rata-rata penurunan kepadatan spora pada tanaman inang S.bicolor yaitu sebesar 83,41 %,

Gambar 4 Kepadatan spora pada tanaman inang P.javanica

Gambar 4 menunjukkan adanya penurunan pula, besarnya rata-rata penurunan spora pada tanaman inang P.javanica sebesar 63,01%.

Besarnya penurunan kepadatan spora rata-rata pada tanaman inang S.bicolor lebih besar dibandingkan dengan P.javanica, hal ini dikarenakan tanaman inang S.bicolor pada bulan Januari telah mati/masak sehingga proses fotosintesis tidak dapat berlanjut. Akibat proses fotosintesis yang terhenti tanaman tidak dapat menghasilkan eksudat-eksudat dari akar yang biasanya digunakan sebagai bahan makanan bagi FMA, sehingga FMA tidak dapat berkembang dengan baik. Secara tidak langsung eksudat akar juga memiliki kontribusi terhadap jumlah kepadatan spora, dimana perbedaan eksudat akar yang dihasilkan antara S.bicolor dan P.javanica mempengaruhi rhizosfir yang merangsang perbedaan perkecambahan spora. Menurut Bakhtiar (2002) menyatakan bahwa komposisi eksudat yang dihasilkan oleh tanaman inang berpengaruh terhadap lingkungan dan mampu merangsang perkecambahan.

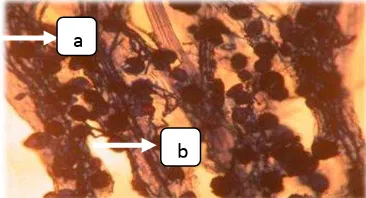

Persentase Kolonisasi

Infeksi akar adalah merupakan suatu bentuk asosiasi antara FMA dengan akar,dimana apabila terdapat infeksi pada akar maka akan terdapat bagian-bagian dari FMA tersebut yang diantaranya hifa, arbuskula dan vesikula (Setiawan 2011). Dengan adanya satu atau lebih struktur FMA tersebut, maka dapat dikatakan terjadi infeksi oleh FMA. Dari hasil pengamatan, beberapa struktur yang ditemukan dalam contoh akar antara lain, yaitu : hifa, miselia, vesikula dan arbuskula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Kolonisasi mikoriza pada akar tanaman (a) Hifa (b)Vesikula( perbesaran 400x)

Kolonisasi diukur berdasarkan proporsi bidang pandang bermikoriza terhadap total bidang pandang yang diamati. Kriteria Rajapakse dan Miller (1992) dalam Prafithriasari (2010) yang dimodifikasi sebagai berikut: <5% = sangat rendah (Kelas 1), 6 – 25% = rendah (Kelas 2), 26 – 50% = sedang (Kelas 3), 51 – 75%= tinggi (Kelas 4), dan > 75% = sangat Tinggi (Kelas 5).

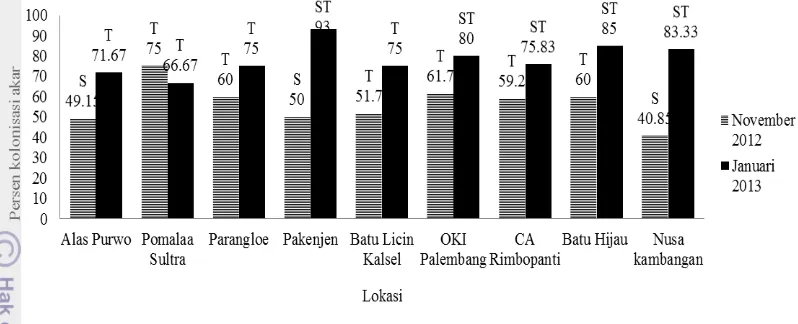

Kolonisasi akar pada tanaman S.bicolor pada bulan November termasuk ke dalam kriteria sedang-tinggi dengan rentang 40,85-75%, namun pada bulan Januari terjadi peningkatan kolonisasi dengan rentang 66,67-93% yang termasuk ke dalam kriteria tinggi-sangat tinggi (Gambar 6).

Gambar 6 Persentase kolonisasi akar tanaman inang S.bicolor

Kolonisasi akar pada tanaman P.javanica pada bulan November termasuk ke dalam kriteria rendah-tinggi dengan rentang 15,85-55%, namun terjadi peningkatan pula pada bulan Januari sebesar 53-95%

a

termasuk ke dalam kriteria tinggi- sangat tinggi (Gambar 7).

Gambar 7 Persentase kolonisasi akar tanaman inang P.javanica

Berdasarkan Gambar 6 dan 7 menunjukan bahwa persentasi kolonisasi akar yang terinfeksi meningkat di semua lokasi pada kedua jenis tanaman inang. Pengamatan terhadap akar tanaman inang yaitu S.bicolor dan P.javanica didapatkan bahwa akar tanaman inang terdapat satu atau lebih dari struktur FMA. Dari hasil pengamatan infeksi akar ini dapat terlihat bahwa seluruh tanaman telah terinfeksi oleh FMA. Hal ini menyatakan bahwa FMA dapat berkembang baik pada akar tanaman inang.

Perbedaan persentase kolonisasi akar pada tanaman inang S.bicolor dan P. javanica diduga disebabkan oleh eksudat akar yang dikeluarkan pada rizosfir pada kedua tanaman inang berbeda juga. Menurut Bakhtiar (2002) menyatakan bahwa perkecambahan spora berperan penting di dalam infeksi akar yang mempengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kompabilitas inang, komposisi eksudat akar, jenis inokulum dan faktor lingkungan. Besarnya persentase kolonisasi akar pada tanaman inang S.bicolor dibandingkan dengan P.javanica, hal ini diduga terkait dengan besarnya diameter akar pada kedua tanaman tersebut. Diameter tanaman inang S.bicolor memiliki diameter akar yang lebih kecil dibandingkan dengan P.javanica sehingga memperngaruhi kemampuan FMA untuk menginfeksi akar tanaman inang tersebut lebih mudah. Hal ini sejalan dengan (Sibarani 2011) yang menyatakan bahwa diameter akar antara satu tanaman berbeda hal ini disebabkan oleh sel epidermis akar yang lebih besar telah mengeras dan mempersulit penetrasi hifa kedalam sel korteks akar.

Infeksi akar pada S.bicolor yang lebih tinggi juga disebabkan oleh S.bicolor memiliki sistem perakaran yang baik untuk pembentukan mikoriza, selain itu S.bicolor merupakan salah satu tanaman serelia yang mengandung karbonhidrat cukup tinggi. Karakteristik sorgum ini dapat meningkatkan produksi inokulan FMA karena spora FMA akan menginfeksi akar-akar sekunder dengan lebih mudah (Abdullah et al. 2005). Selain itu menurut penelitian Tarmedi (2006) menyatakan bahwa tanaman S.bicolor dapat meningkatkan jumlah dan persentase infeksi FMA pada akar.

Hubungan antara kepadatan spora dengan persentase kolonisasi akar jika dikaitkan antara kepadatan spora dengan kolonisasi akar memiliki kepadatan spora yang rendah, namun FMA dapat mengkolonisasi akar dengan tinggi. Namun tidak terdapat korelasi yang tetap antara kepadatan spora dengan kolonisasi akar. Prihastuti et al. (2010) menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah spora pada rizosfer dengan tingkat infeksi akar yang terjadi, keadaan ini disebabkan oleh adanya proses pembentukan spora yang akan terjadi pada kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi kehidupan mikoriza. Tingkat infeksi akar oleh mikoriza yang terjadi tidak ditentukan oleh jumlah spora yang terdapat pada tanah yang ada, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan mikoriza dan tanggap perakaran tanaman untuk berlangsungnya infeksi. proses identifikasi FMA sampai ke tingkat spesies memerlukan pengenalan secara menyeluruh terhadap beberapa karakter spora. Penelitian ini hanya memfokuskan sampai tingkat genus saja, sehingga

dibutuhkan larutan Melzer’s. Larutan Melzer’s

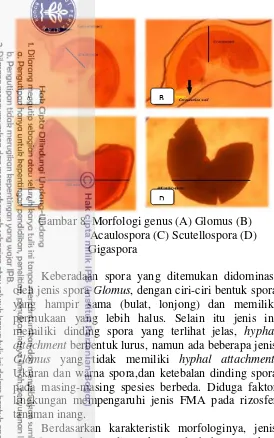

Gambar 8 Morfologi genus (A) Glomus (B) Acaulospora (C) Scutellospora (D) Gigaspora

Keberadaan spora yang ditemukan didominasi oleh jenis spora Glomus, dengan ciri-ciri bentuk spora yang hampir sama (bulat, lonjong) dan memiliki permukaan yang lebih halus. Selain itu jenis ini memiliki dinding spora yang terlihat jelas, hyphal attachment berbentuk lurus, namun ada beberapa jenis Glomus yang tidak memiliki hyphal attachment. Ukuran dan warna spora,dan ketebalan dinding spora pada masing-masing spesies berbeda. Diduga faktor lingkungan mempengaruhi jenis FMA pada rizosfer tanaman inang.

Berdasarkan karakteristik morfologinya, jenis Acaulospora hanya ditemukan pada beberapa lokasi

saja dimana terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya sehingga diidentifikasi sebagai jenis yang berbeda. Acaulospora berbentuk bulat, berwarna putih bening, dinding spora berornamen, permukaan spora relatif halus. Pada umumnya jenis Acaulospora

jika diberi larutan Melzer’s akan berubah warnanya

pada bagian dalamnya (germination wall) yang berwarna lebih gelap dibandingkan dengan bagian luarnya yang dapat dijadikan ciri khas dari jenis Acaulospora ini.

Genus Scutellospora berbentuk bulat sampai agak lonjong, warna coklat muda sampai hitam , ukuran spora lebih besar dibandingkan dengan genus Glomus dan Acaulospora. Proses perkembangan Scutellospora sama dengan Gigaspora, untuk membedakan dengan genus Gigaspora, pada Scutellospora terdapat lapisan kecambah. Spora bereaksi dengan larutan Melzer secara menyeluruh. Warna sporanya merah coklat ketika bereaksi dengan larutan Melzer (INVAM 2012).

Genus Gigaspora berbentuk bulat besar, dengan warna coklat kehitaman dimana ukurannya besar, dan tidak dapat terlihat perbedaan antara dinding spora dengan germination wall, serta memiliki Bulbous Suspensor.

Tabel 1 Keanekaragaman dan dinamika genus FMA pada tanaman inang S.bicolor dan P.javanica

Lokasi S. bicolor P. javanica

November Januari November Januari

Alas purwo Glomus ,Scutellospora Glomus Glomus Glomus

Pomalaa Sultra Glomus Glomus Glomus Glomus, Scutellospora

Parangloe Glomus Glomus Glomu, Acaulospora Glomus, Acaulospora

Pakenjen Glomus Glomus Glomus Glomus, Gigaspora

Batu Licin Glomus Glomus Glomus Glomus

OKI Palembang Glomus

Gigaspora

Glomus,Acaulospora Glomus Glomus

CA Rimbopanti Glomus Glomus Glomus Glomus

Batu Hijau Glomus ,Acaulospora Glomus Glomus,Acaulospora Glomus

Nusakambangan Glomus Glomus Glomus Glomus

Tabel 1 menunjukkan bahwa dinamika munculnya genus FMA pada tanaman inang memiliki perbedaan. Kemunculan genus FMA ada yang ditemukan dalam dua kali pengamatan namun ada pula yang hanya muncul dalam satu kali pengamatan.

erdasarkan hasil pengamatan genus yang ditemukan didapatkan bahwa dari tujuh macam genus yang ada hanya ditemukan 4 genus saja diantaranya Glomus, Acaulospora, Gigaspora, dan Scutellospora. Glomus adalah jenis mikoriza yang banyak ditemukan pada A

D C

setiap lokasi dan memiliki keberagaman yang tinggi dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Tabel 1 juga menunjukan bahwa jenis Glomus sp ditemukan di semua lokasi, hal ini dikarekan pada umumnya penyebaran jenis Glomus lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya sebesar 52,3 % (INVAM 2008). Hal ini menunjukkan bahwa Glomus mempunyai tingkat adaptasi yang cukup tinggi terhadap lingkungan baik pada kondisi tanah yang masam maupun netral. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa genus Glomus merupakan genus yang paling mendominasi dalam suatu ekosistem. Ragupathy dan Mahadevan (1991) dalam Delvian (2006) yang mempelajari FMA pada hutan pantai juga menyimpulkan bahwa Glomus adalah genus FMA yang paling dominan penyebarannya, dimana 25 spesies dari 37 spesies yang ditemukan adalah tipe Glomus. Hasil penelitian Mahadevan (1991) dan Purwanto (1999) menunjukkan bahwa Glomus lebih beradaptasi dibandingkan dengan genus lainnya terhadap kisaran keadaan lingkungan yang luas. Glomus mempunyai daerah sebaran yang paling luas dan paling toleran terhadap kondisi salinitas tanah. Tingginya kehadiran spora Glomus dimungkinkan juga karena spora FMA tipe Glomus ini mempunyai jumlah spesies yang sangat banyak dibandingkan lainnya. Namun untuk jenis seperti Acaulospora, Scutelospora dan Gigaspora keberadaannya hanya pada lokasi tertentu saja, karena pada umumnya setiap spora mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Menurut INVAM (2008) penyebaran jenis spora Acaulospora (20,9%), Scutellospora (16,9%), Gigaspora (4,7%), Entrophospora (2,3%), Archaeospora (1,7%), dan Paraglomus (1,2%). Berdasarkan informasi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan bahwa penyebaran jenis spora Acaulospora lebih banyak dibandingkan dengan jenis spora Scutelospora dan Gigaspora.

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan kemunculan genus spora yang ditemukan antara bulan November dan bulan Januari pada kedua tanaman inang. Hal ini berhubungan dengan waktu pengambilan sampel tanah dan saat pengambilan sampel tanah untuk karakterisasi. Genus spora yang ditemukan pada bulan November di tanaman inang S.bicolor yang digunakan dimungkinkan dikarenakan saat pengambilan sampel tanah untuk trapping terdapat propagul genus Glomus, Acaulospora, Gigaspora dan Scutellospora sedangkan untuk tanaman inang P.javanica di bulan November propagul yang ditemukan hanya ada genus Glomus

dan Acaulospora saja. Selain dikarenakan waktu saat pengambilan sampel tanah, demikian juga waktu saat pengambilan tanah dari hasil trapping, sebab keberadaan dan keanekaragaman FMA yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tanaman inang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan uji reaksi dengan larutan Melzer’s

terdapat empat genus FMA yang ditemukan di sekitar perakaran pohon jabon alami yaitu : Glomus; Acaulospora; Gigaspora dan Scutellospora. Genus yang mendominasi pada berbagai lokasi yaitu genus Glomus. Jenis tanaman inang yang efektif digunakan untuk penangkaran FMA yaitu S.bicolor dibandingkan dengan P.javanica.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat efektifitas inokulasi FMA terhadap pertumbuhan tanaman untuk setiap genus pada jabon.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah S, Musa Y, Feranita. 2005. Perbanyakan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) pada berbagai varietas jagung (Zea mays L.) dan pemanfaatannya

pada varietas tebu (Saccharum officinarum L.).

Jurnal Sains dan Teknologi 5:12-20.

Bakhtiar Y. 2002. Selection of vascular arbuskular mycorrhiza (VAM) fungi, host plants and spore

numbers for producing inoculum. Jurnal Biosains

dan Bioteknologi Indonesia 2(1):36-40.

Brundrett M, Neale B, Bernei D, Tim G, Nick M. 1996.

Working With Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Canberra (AU): Australian Centre for International Agriculture Research.

Christina F. 2010. Pemanfaatan fungi mikoriza arbuskula (FMA), mycorrhizal helper bacteria (MHBs), serta arang kayu dan batubara untuk meningkatkan semai jabon (Anthocephalus cadamba) [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Delvian. 2003. Keanekaragaman dan potensi

pemanfaatan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) di hutan pantai [disertasi]. Bogor (ID): Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Delvian. 2006. Peranan Ekologi dan Agronomi

Hardjowigeno S. 2010. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Pr.

Hartoyo B, Ghulamahdi M, Darusman LK, Aziz SA, Mansur I. 2011. Keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada rizosfer tanaman pegagan. Jurnal Littri 17(1):32-40.

[INVAM] International Culture Collection of Vesicular

Arbuscular Mycorrhizal Fungi. 2012a.

Classification of glomerycota [Internet]. [diunduh

2012 Des

18].aTersediaapada:ahttp://invam.caf.wvu.edu/fungi/ taxonomy/Gigasporaceae/Scutellospora/scutellospor a.htm.

INVAM. 2012b. Reference culture of species vesicular

arbuskula mycorrhizal

fungi[Internet].a[diunduhi2012aDesa20].aTersediaap

ada:a

http://invam.caf.wvu.edu/Myco-info/Taxonomy/classification.htm.

Mansur I, Tuheteru DF. 2010. Kayu Jabon. Jakarta (ID):

Penebar Swadaya

Moreria D, Tsai SM. 2007. Biodiversity and distribution

of arbuscular mychorrizhae fungi in Araucaria

angustifolia forest. Journal Agriculture 64:393-399. Pacioni G. 1992. Wet sieving and decanting techniques for

the extraction of spores of VA mycorrhizal fungi. Di dalam: Norris JB, Read DJ, Varma AK, editor.

Methods in Microbiology. London (GB): Academic Pr. Hlm 317-322.

Patriyasari T. 2006. Efektivitas cendawan mikoriza arbuskula terhadap pertumbuhan dan produktivitas

Cynodon dactylon (L.) Pers yang diberi level salinitas berbeda [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Phillips JM, Hayman DS. 1970. Improved procedures for clearing and staining parasitic and vesicular-arbuscular mychorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans Brit Mycol Soc. 55:158-161. Prafithriasari M. 2010. Infektivitas inokulan Glomus sp

dan Gigaspora sp pada berbagai komposisi media zeolit-arang sekam dan pengaruhnya terhadap

pertumbuhan sorgum (Sorgum bicolor). Jurnal

Agrikultur 21(1):39-45.

Prihastuti, Sudaryono, Handayanto E. 2010.

Keanekaragaman jenis mikoriza vesicular arbuskular dan potensinya dalam pengelolaan kesuburan lahan

ultisol. Di dalam: Prihastuti, Sudaryono,

Handayanto, editor. Seminar Nasional Biologi. [24-25 Sept 2010, Yogyakarta]. Yogyakarta (ID): Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada.

Sari LM. 2008. Keberadaan mikoriza pada areal sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia intensif di Areal IUPHHK PT Bumi Kusuma Unit Sungai Seruyan Kalimantan Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Setiadi Y, Faiq. 1993. Studi Status Mikoriza pada 41 Jenis

Tanaman Kehutanan yang Potensial Untuk HTI. Bogor (ID): PAU, Institut Pertanian Bogor.

Setiawan A. 2011. Studi status fungi mikoriza arbuskula (FMA) di areal rehabilitasi pasca penambangan nikel PT INCO Tbk. Sorowako Sulawesi Selatan [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Sibarani AS. 2011. Keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada tegakan karet dan tegakan sawit di ekosistem lahan gambut Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuan Batu [skripsi]. Sumatera Utara (ID): Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Smith SE, Read DJ. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Third Edition. London (GB): Academic Pr.

Tarmedi E. 2006. Keanekaragaman CMA di hutan sub pegunungan Kamojang Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Widiastuti H. 2004. Biologi interaksi cendawan

Judul Skripsi :Studi Keanekaragaman Genus Fungi Mikoriza Arbuskula di Sekitar Perakaran Pohon Jabon (Anthocephalus cadamba Robx Miq.) Alami

Nama : Dewi Rengganis NIM : E44090012

Disetujui oleh

Dr Ir Irdika Mansur, MForSc Pembimbing I

Dr Ir Sri Wilarso Budi R, MS Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Nurheni Wijayanto, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan November 2012 sampai Februari 2013 ini ialah Studi Keanekaragaman Genus Fungi Mikoriza Arbuskula di Sekitar Perakaran Pohon Jabon (Anthocephalus cadamba Robx Miq.) Alami.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Irdika Mansur MForSc dan Dr Ir Sri Wilarso Budi R, MS selaku pembimbing, serta ibu Dr Ir Arum Sekar Wulandari, MS yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan skripsi. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh staf dari PPSHB (Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknlogi) IPB khususnya bagian Laboratorium Bioteknologi Hutan Dr Ir Yadi Setiadi, MSc beserta staf yang telah membantu dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan penelitian ini. Selain itu terima kasih kepada Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan khususya kepada Dr Ir Maman Turjaman, DEA dan Bapak Sugeng memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dede Sudrajat SHut MT yang telah membantu dalam pengambilan sampel tanah dari berbagai lokasi di Indonesia, Faisal Danu Tuheteru, SHut MSi dan Ir Husna Faad, MP yang telah banyak memberikan bantuan serta saran dalam pelaksanaan penelitian ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, adik, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Kepada teman-teman satu bimbingan Erfan, Destia, Panji, dan Azzam, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi.Kepada teman-teman Departemen Silvikultur 46, Khususnya Devi, Tina, Lia, Tria, Alfi, Artha dan Memet yang telah memberikan dukungannya dan saran.Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menghargai segala bentuk saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat 2

Alat dan Bahan 2

Prosedur Penelitian 3

Pengambilan sampel tanah 3

Penangkaran (trapping) mikoriza 3

Pemeliharaan tanaman inang 4

Ekstraksi dan identifikasi spora 4

Kolonisasi FMA pada contoh akar tanaman 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kondisi Umum Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 5

Kepadatan Spora FMA 6

Persen Kolonisasi FMA 8

Identifikasi Spora FMA 10

SIMPULAN DAN SARAN 15

PENDAHULUAN 15

PENDAHULUAN 15

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 18

DAFTAR TABEL

1 Kondisi umum wilayah pengambilan sampel tanah 5

2 Persentase penurunan spora pada tanaman S. bicolor dan P. javanica 7 3 Keanekaragaman dan dinamika genus FMA pada tanaman inang 13 4 Hasil analisis sifat kimia sampel tanah di bawah pohon jabon alami 14

DAFTAR GAMBAR

1 Pengambilan dan pengompositan sampel tanah 3

2 Pematahan dormansi P. javanica dan penanaman benih tanaman inang 4 3 Kepadatan spora pada tanaman inang S. bicolor dan P. javanica bulan

November 2012 6

4 Kepadatan spora pada tanaman inang S. bicolor dan P. javanica bulan

Januari 2013 6

5 Kolonisasi mikoriza pada akar tanaman 8

6 Persentase kolonisasi akar pada tanaman inang S. bicolor 9 7 Persentase kolonisasi akar pada tanaman inang P. javanica 9 8 Morfologi genus Glomus pada tanaman inang S. bicolor 11 9 Morfologi genus Glomus pada tanaman inang P. javanica 11 10 Morfologi genus Acaulospora pada tanaman inang S. bicolor 12 11 Morfologi genus Acaulospora pada tanaman inang P. javanica 12 12 Morfologi genus Scutellospora pada tanaman inang S. bicolor dan

P. javanica 12

13 Morfologi genus Gigaspora pada tanaman inang S. bicolor dan

P. javanica 13

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data rekapitulasi kepadatan spora per 50 gram tanah dan persentase kolonisasi akar pada bulan November 2012 dan Januari 2013 18

2 Kriteria penilaian karakteristik tanah 18

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi(Smith and Read 2008).Fungi mikoriza arbuskulaa(FMA)penting bagi ketahanantanaman dalam suatu ekosistem, stabilitas tanaman dan pemeliharaan serta keragaman tumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanaman (Moriera et al.2007). Mikoriza dapat membantu kerja perakaran tanaman, mikoriza juga mampu meningkatkan toleransi tanaman terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dalam kondisi kekeringan dan salinitas (Brundrett et al. 1996 dalam Delvian 2003). FMA merupakan salah satu jenis fungi tanah yang memiliki tingkat penyebaran tinggi, karena kemampuannya bersimbiosis dengan hampir 90% jenis tanaman. Lebih lanjut menurut Setiadi dan Faiq (1993) hasil studi mengenai status tanaman mikoriza menyatakan bahwa pada sejumlah tanaman kehutanan yang sering digunakan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan menunjukkan bahwa 80% tanaman tersebut dapat berasosiasi dengan FMA.

Jabon merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai jenis untuk hutan rakyat, hutan tanaman industri dan tanaman reboisasi (penghijauan) di Indonesia, karena pertumbuhannya yang sangat cepat, kemampuan beradaptasinya pada berbagai kondisi tempat tumbuh, perlakuan silvikulturnya yang relatif mudah, serta relatif bebas dari serangan hama dan penyakit yang serius, serta kayunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan (Mansur dan Tuheteru 2010). Untuk mendukung pertumbuhan tanaman ini banyak masyarakat yang memberikan pupuk, namun apabila dilakukan dalam penanaman skala besar akan relatif mahal. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif baru untuk meningkatkan pertumbuhan jabon.Salah satu alternatif adalah pemanfaatan FMA dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Prihastuti et al. (2010) menyatakan bahwa tanaman bermikoriza dapat menghemat penggunaan pupuk nitrogen hingga 50%, pupuk fosfat sebesar 27% dan pupuk kalium mencapai 20%.

2

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman genus FMA di rizosfer pohon jabon alami yang berasal dari sembilan provinsi di Indonesia, dinamika sporulasi genus FMA, serta menguji jenis tanaman inang yang efektif untuk penangkaran FMA dari rizosfer jabon.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan (November 2012 sampai dengan Februari2013). Sampel tanah diambil dari 9 (sembilan) daerah yang tersebar di 9 provinsi yang ditemukannya pohon jabon yang tumbuh secara alami, yaitu Alas Purwo Jawa Timur, Pomalaa Sulawesi Tenggara, Parangloe Sulawesi Selatan, Pakenjen Garut Selatan, Batu Licin Kalimantan Selatan, OKI Palembang Sumatera Selatan, Pasaman Sumatra Barat Cagar Alam Rimbopanti, Batu Hijau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Kambangan Jawa Barat. Penangkaran (trapping)mikoriza dilakukan di rumah kaca Laboratorium Silvikultur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB sedangkan untuk mengidentifikasi genus FMA dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Hutan PPSHB IPB dan Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan RI di Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah dan akar dari sekitar pohon jabon alami. Untuk penangkaran spora (trapping) digunakan benih Pueraria javanica, benih Sorgum bicolor, pupuk Terabuster, zeolit, NaOCl 5,25%. Sementara itu untuk ekstraksi dan identifikasi spora FMA digunakan larutan glukosa 60%,larutan Melzer’s serta PVLG. Untuk pewarnaan akar dibutuhkan bahan-bahan kimia antara lain yaitu KOH 10%, HCL 2%, larutan Trypan Blue 0.05% (campuran gliserin 40 mL dan aquades 20 mL,dan asam laktat 40 mL) .

3

Prosedur Penelitian

Pengambilan sampel tanah

Pengambilan contoh sampel tanah diambil dari bawah pohon Jabon yang tumbuh secara alami, namun dalam penelitian ini pengambilan sampel tanah dilakukan oleh peneliti lain. Contoh tanah yang diambil sebanyak 500 gram pada zona rizosfer perakaran dengan kedalaman 5–20 cm secara komposit dari 3 titik di sekitar perakaran pohon jabon alami(Gambar 1).

Gambar 1 Pengambilan sampel tanah pada kedalaman 0–20 cm (a) pengompositan tanah contoh tanah yang diambil (b)

Berdasarkan masing-masing sampel tanah yang telah diambil juga dilakukan analisis kimia untuk mengetahui beberapa sifat kimia sampel tanah, diantaranya kandungan N, P, K, KTK, pH, dan tekstur tanah yang dianalisis di Laboratorium Tanah SEAMEO BIOTROP.

Penangkaran (Trapping) mikoriza

Penangkaran spora dilakukan untuk merangsang produksi spora-spora baru dari contoh tanah yang telah diambil, sehingga dapat diketahui sebanyak mungkin jenis FMA berdasarkan sporanya.Teknik penangkaran menggunakan pot yang berdiameter ±20cm dengan media yang terdiri dari tanah contoh dari bawah pohon jabon alami sebanyak 100 gram dan zeolit yang sebelumnya dicuci terlebih dahulu. Pada penelitian ini digunakan media zeolite yang berukuran 1–2 mm.Media penangkaran dibuat dengan cara pot ukuran 200 gram diisi dengan zeolit hingga setengah volume pot, kemudian diisi dengan contoh tanah sebanyak 50 gram, dan terakhir ditutup kembali dengan zeolit, sehingga media akan tersusun atas zeolit - contoh tanah - zeolit (Delvian 2006).Tanaman inang yang dipakai adalah tanaman yang terbukti cocok dengan jenis-jenis FMA dan media.Tanaman inang yang digunakan untuk penangkaran pada penelitian ini adalah P. javanicadan S.bicolor.Sebelumnya benih P. javanica ini dipatahkan dormansinya dengan menggunakan NaOCl 5.25% selama 10 menit dan perendaman dengan air panas selama 3 menit. Proses pematahan dormansi benih P.javanica dan penangkaran (Gambar 2).

Propagul diamati setelah kultur berumur 4 bulan. Propagul yang diamati yaitu berupa hifa, arbuskula, vesikula dan spora FMA, dari penangkaran dihasilkan spora yang akan digunakan untuk karakterisasi dan identifikasi.

4

Gambar 2 Proses pematahan dormansi benih P. javanica (a) dan penanaman benih tanaman inang (b)

Pemeliharaan tanaman inang

Pemeliharaan tanaman inang dengan cara melakukan penyiraman, pemberian pupuk, dan pengendalian terhadap hama dan penyakit. Penyiraman terhadap tanaman inang dilakukan sebanyak satu kali sehari pada pagi hari.Pemberian pupuk dilakukan satu kali pada saat awal penanaman dengan pupuk Terabuster sebanyak 100 mL/tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dengan cara menghilangkan daun-daun yang berlubang akibat serangga, membebaskan tanaman dari serangga, dan membersihkan bagian dasar tanaman dari dedaunan yang masuk ke dalam pot.

Ekstraksi dan identifikasi spora

Ekstraksi spora dilakukan agar spora terpisah dari media sehingga identifikasi spora FMA dan jumlahnya dapat diketahui.Teknik tuang-saring dari Pacioni (1992) adalah teknik yang digunakan untuk mengekstraksi spora.Prosedur kerjanya pertama, contoh tanah sebanyak 50 gram dicampurkan dengan 400–500 mL air dan diaduk sampai butiran-butiran tanahnya hancur. Selanjutnya disaring dalam satu set saringan dengan ukuran 710 µmdan 45 µm, secara berurutan dari atas ke bawah. Saringan bagian atas disemprot dengan air kran untuk memudahkan bahan saringan lolos.Kemudian saringan paling atas dilepas, dan pada saringan kedua tersisa sejumlah tanah yang tertinggal pada saringan terbawah dipindahkan ke dalam tabung sentrifuse.Langkah selanjutnya adalah tabung disentrifugasi dengan teknik sentrifugasi dari Brundet et al. (1996).

Perhitungan kepadatan spora yakni dengan cara menghitung banyaknya jumlah spora yang ditemukan dalam tiap contoh tanah yang dianalisis. Kepadatan spora dihitung dengan dengan rumus:

Kepadatan spora = jumlah spora / berat tanah yang dianalisis

Pembuatan preparat spora dengan menggunakan larutan Melzer’s, spora -spora FMA yang sudah diperoleh dari ekstraksi setelah dihitung jumlah -spora

tersebut diletakkan pada larutan Melzer’s sebagai bahan pewarna spora dan juga

polyvinyl lacto glycerol (PVLG) sebagai bahan pengawetyang diteteskan di atas gelas preparat lalu dipecahkan secara hati-hati dengan menekan kaca penutup preparat dengan ujung lidi.

5

Kolonisasi FMA pada contoh akar tanaman

Pengamatan terhadap infeksi akar perlu dilakukan pewarnaan akar (staining).Pewarnaan akar dilakukan dengan metode Phyllip dan Hyman (1970) yang dimodifikasi.Untuk pengamatan akar, dilakukan dengan memotong akar yang telah diwarnai sepanjang 1 cm, kemudian akar ditata di atas preparat dan ditutup dengan cover glass, jumlah akar tiap preparat sebanyak 10 potong. Infeksi akar dapat dilihat melalui adanya vesikula, arbuskula, hifa maupun spora yang menginfeksi akar.Potongan-potongan akar pada kaca preparat diamati untuk setiap bidang pandang. Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung dengan rumus:

Akar terinfeksi (%) = ∑ bidang pandang terinfeksi x 100%

∑ bidang pandang keseluruhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Wilayah Pengambilan Sampel Tanah

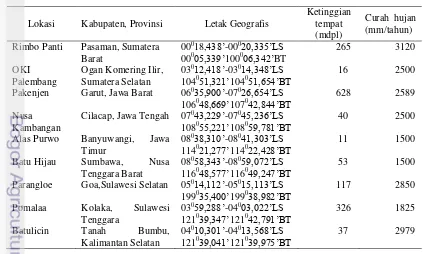

Pengambilan sampel tanah ini didapatkan dari sembilan lokasi yang berbeda di beberapa provinsi di Indonesia.Kondisi umum berupa letak geografis, ketinggian tempat dan curah hujan pada masing-masing lokasi pengambilan sampel tanah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kondisi umum wilayah pengambilan contoh tanah (Sudrajat D 7 Desember 2012, komunikasi pribadi)

Lokasi Kabupaten, Provinsi Letak Geografis

Ketinggian

Pakenjen Garut, Jawa Barat 06035,900’-07026,654’LS 106048,669’107042,844’BT

628 2589

Nusa Kambangan

Cilacap, Jawa Tengah 07043,229’-07045,236’LS 108055,221’108059,781’BT

40 2500

Alas Purwo Banyuwangi, Jawa

Timur

6

Kepadatan Spora

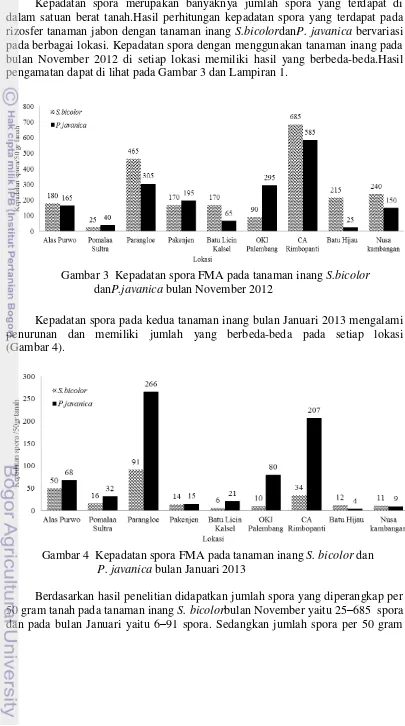

Kepadatan spora merupakan banyaknya jumlah spora yang terdapat di dalam satuan berat tanah.Hasil perhitungan kepadatan spora yang terdapat pada rizosfer tanaman jabon dengan tanaman inang S.bicolordanP. javanica bervariasi pada berbagai lokasi. Kepadatan spora dengan menggunakan tanaman inang pada bulan November 2012 di setiap lokasi memiliki hasil yang berbeda-beda.Hasil pengamatan dapat di lihat pada Gambar 3 dan Lampiran 1.

Gambar 3 Kepadatan spora FMA pada tanaman inang S.bicolor danP.javanica bulan November 2012

Kepadatan spora pada kedua tanaman inang bulan Januari 2013 mengalami penurunan dan memiliki jumlah yang berbeda-beda pada setiap lokasi (Gambar 4).

Gambar 4 Kepadatan spora FMA pada tanaman inang S. bicolor dan P. javanica bulan Januari 2013

7

tanah pada tanaman inang P. javanica bulan November yaitu 25–585 spora, dan pada bulan Januari yaitu 4–266 spora. Hasil pada bulan November ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penangkaran Widiastuti (2004) yang menemukan 1– 474 spora per 100 gram tanah. Namun kepadatan spora pada bulan November dan Januari memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan spora setelah pemerangkapan pada tegakan karet sebesar 161 spora dalam 10gram tanah (Sibarani 2011).

Gambar 3 dan 4 menunjukkan kepadatan spora pada tanaman inang S.bicolor dan P. javanica menurun dari bulan November ke bulan Januari. Perbedaan kepadatan spora selalu berubah dengan perubahan waktu pengamatan, dan jenis tanaman inang.Berdasarkan hasil terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah spora pada bulan November dan Januari dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dimungkinkan adanya perbedaan cahaya yang diterima oleh tanaman inang pada bulan tersebut. Menurut Patriyasari (2006) jumlah spora juga dipengaruhi oleh akumulasi dari beberapa faktor, di antaranya: mikoriza itu sendiri, varietas tanaman inang dan kondisi lingkungan, seperti cahaya dan suhu, karena cahaya matahari berperan dalam pembentukan karbohidrat melalui asimilasi karbon yang selanjutnya FMA akan menggunakan karbon tersebut sebagai sumber energi bagi pertumbuhannya. Selain faktor dari cahaya yang diterima oleh tanaman, faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor penyiraman, penyiraman akan mempengaruhi spora yang sudah terbentuk menjadi spora berkecambah sehingga jumlah spora akan mengalami penurunan. Besarnya penurunan kepadatan spora dari bulan November ke Januari pada kedua tanaman inang memiliki besar rata-rata penurunan kepadatan spora pada tanaman inangS.bicolorsebesar 83.41%, sedangkan untuk tanaman P. javanica sebesar 63.01% (Tabel 2).

9

Gambar 6 Persentase kolonisasi akar tanaman inang S.bicolor

Kolonisasi akar pada tanaman P. javanica pada bulan November 2012 termasuk ke dalam kriteria rendah-tinggi dengan rentang 15,85–55%, namun terjadi peningkatan pula pada bulan Januari 2013 sebesar 53–95% termasuk ke dalam kriteria tinggi- sangat tinggi (Gambar 7).

Gambar 7 Persentase kolonisasi akar tanaman inang P.javanica

10

lain, sehingga diameter akar berpengaruh signifikan terhadap persentase kolonisasi akar. Akar tanaman yang memiliki diameter berukuran lebih besar dan yang telah tua tidak begitu baik terinfeksi oleh hifa FMA.

Infeksi akar pada S.bicolor yang lebih tinggi juga disebabkan oleh S.bicolor memiliki sistem perakaran yang baik untuk pembentukan mikoriza, selain itu S.abicolor merupakan salah satu tanaman serelia yang mengandung karbonhidrat cukup tinggi sehingga dimungkinkan dapat menghasilkan eksudat akar yang lebih

banyak. Menurut Abdullah et al. (2005)menyatakan bahwa karakteristik S. bicolor dapat meningkatkan produksi inokulan FMA karena spora FMA akan

menginfeksi akar-akar sekunder dengan lebih mudah.

Hubungan antara kepadatan spora dengan persentase kolonisasi akar jika dikaitkan tidak terdapat korelasi yang tetap antara kepadatan spora dengan kolonisasi akar. Hal ini juga sesuai dengan Prihastuti et al. (2010) menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah spora pada rizosfer dengan tingkat infeksi akar yang terjadi, hal ini dikarenakan tingkat infeksi akar oleh mikoriza yang terjadi tidak ditentukan oleh jumlah spora yang terdapat pada tanah yang ada, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan mikoriza dan tanggap perakaran tanaman untuk berlangsungnya infeksi.

Identifikasi Spora yang Ditemukan

Setiap jenis FMA mempunyai sifat morfologi dan fisiologi yang berbeda-beda, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui identitasnya. Menurut Budi (2009) dalam Hartoyo et al. (2011) proses identifikasi FMA sampai ke tingkat spesies memerlukan pengenalan secara menyeluruh terhadap beberapa karakter spora, namun penelitian ini hanya memfokuskan

sampai tingkat genus saja, sehingga dibutuhkan larutan Melzer’s. Larutan

Melzer’s merupakan salah satu alat bantu pada proses identifikasi untuk

membedakan jenis spora FMA sampai ke tingkat genus. Berdasarkan reaksi

spora terhadap larutan Melzer’s didapatkan ada empat genus FMA, di antaranya

yaitu genus Glomus, Acaulospora, Scutellospora dan Gigaspora.

Genus Glomus

Genus Glomusmemiliki ciri-ciri bentuk spora yang hampir sama (bulat, lonjong) dan memiliki permukaan yang lebih halus. Selain itu jenis ini memiliki dinding spora yang terlihat jelas, dan hyphal attachment berbentuk lurus.Ukuran dan warna spora.Ketebalan dinding spora pada masing-masing spesies berbeda.Ukuran diameter spora genus Glomus yang ditemukan memiliki ukuran berkisar 60–80 µm. Morfologi genus Glomus dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.

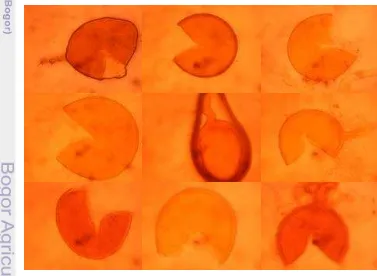

Genus Acaulospora

Genus Acaulospora yang ditemukan berbentuk bulat, berwarna putih bening, dinding spora berornamen, permukaan spora relatif halus. Pada umumnya

genus ini jika diberi larutan Melzer’s akan berubah warnanya pada bagian

11

Gambar 8 Morfologi genus Glomus yang ditemukan pada tanaman inang S. bicolor

12

Gambar 10 Morfologi genus Acaulospora yang ditemukan pada tanaman inang S. bicolor

Gambar 11 Morfologi genus Acaulospora yang ditemukan pada tanaman inang P. javanica

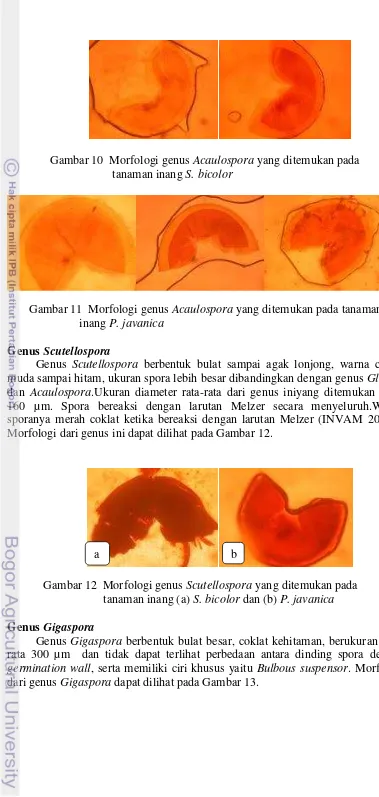

Genus Scutellospora

Genus Scutellospora berbentuk bulat sampai agak lonjong, warna coklat muda sampai hitam, ukuran spora lebih besar dibandingkan dengan genus Glomus dan Acaulospora.Ukuran diameter rata-rata dari genus iniyang ditemukan yaitu 160 µm. Spora bereaksi dengan larutan Melzer secara menyeluruh.Warna sporanya merah coklat ketika bereaksi dengan larutan Melzer (INVAM 2012a). Morfologi dari genus ini dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Morfologi genus Scutellospora yang ditemukan pada tanaman inang (a) S. bicolor dan (b) P. javanica

Genus Gigaspora

Genus Gigaspora berbentuk bulat besar, coklat kehitaman, berukuran rata-rata 300 µm dan tidak dapat terlihat perbedaan antara dinding spora dengan germination wall, serta memiliki ciri khusus yaitu Bulbous suspensor. Morfologi dari genus Gigaspora dapat dilihat pada Gambar 13.

13

Gambar 13 Morfologi genus Gigaspora yang ditemukan pada tanaman inang (a) S. bicolor dan (b) P. javanica

Keanekaragaman dan dinamika dari kemunculan genus FMA bervariasi pada setiap bulan dan lokasi pengamatan.Perubahan genus FMA di kedua tanaman inang pada bulan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3Keanekaragaman dan dinamika genus FMA pada tanaman inang S.bicolor dan P. javanica

Lokasi S. bicolor P. javanica

November Januari November Januari

Alas purwo Glomus

Scutellospora

Glomus Glomus Glomus

Pomalaa Sultra Glomus Glomus Glomus Glomus

Scutellospora

Parangloe Glomus Glomus Glomus

Acaulospora

Glomus Acaulospora

Pakenjen Glomus Glomus Glomus Glomus

Gigaspora

Batu Licin Glomus Glomus Glomus Glomus

OKI Palembang Glomus Gigaspora

Glomus Acaulospora

Glomus Glomus

CA Rimbopanti Glomus Glomus Glomus Glomus

Batu Hijau Glomus Acaulospora

Glomus Glomus Acaulospora

Glomus

Nusakambangan Glomus Glomus Glomus Glomus

Tabel 3 menunjukkan bahwa dinamika munculnya genus FMA pada tanaman inang memiliki perbedaan.Kemunculan genus FMA ada yang ditemukan dalam dua kali pengamatan namun ada pula yang hanya muncul dalam satu kali pengamatan.Kemunculan ini dipengaruhi oleh faktor pengambilan sampel tanah, dan waktu pengambilan sampel tanah dari hasil penangkaran, sebab keberadaan dan keanekaragaman FMA dipengaruhi oleh lingkungan dan tanaman inang.Berdasarkan hasil pengamatan genus yang ditemukan didapatkan bahwa dari tujuh macam genus yang ada hanya ditemukan 4 genus saja diantaranya Glomus, Acaulospora, Gigaspora, dan Scutellospora. Tabel 3 juga menunjukan bahwa genus Glomus mendominasi di semua lokasi, hal ini dikarekan pada umumnya penyebaran jenis Glomus lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya sebesar 52,3% (INVAM 2012b).Beberapa penelitian juga menyatakan

14

bahwa genus Glomus merupakan genus yang paling mendominasi dalam suatu ekosistem. Delvian (2006) yang mempelajari FMA pada hutan pantai juga menyimpulkan bahwa Glomus adalah genus FMA yang paling dominan penyebarannya, dengan 25 spesies dari 37 spesies yang ditemukan adalah genus Glomus. Hal ini dikarenakan Glomus lebih beradaptasi dibandingkan dengan genus lainnya terhadap kisaran keadaan lingkungan yang luas.Tingginya kehadiran spora Glomusdimungkinkan juga karena spora FMA tipe Glomusini mempunyai jumlah spesies yang sangat banyak dibandingkan dengan genus seperti Acaulospora, Scutelospora dan Gigaspora keberadaannya hanya pada lokasi tertentu saja, karena pada umumnya setiap spora mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Menurut INVAM (2012b) penyebaran jenis spora Acaulospora (20,9%), Scutellospora (16,9%), Gigaspora (4,7%), Entrophospora (2,3%), Archaeospora (1,7%), dan Paraglomus (1,2%).

Keberadaan mikoriza selain dipengaruhi oleh faktor tanaman inang dan lingkungan yaitu cahaya, faktor lingkungan lain yang memperngaruhi yaitu terkait kesuburan tanah. Kesuburan tanah akan mempengaruhi jumlah spora dalam tanah tekait dengan kimia dan fisik dari tanah tersebut. Hasil analisis tanah di bawah pohon jabon alami dapat dilihat pada Tabel 4 dan Lampiran 3.

Tabel 4 Hasil analisis sifat kimia tanah sampel dibawah pohon jabon alami

Tabel 4 menunjukan bahwa hampir semua lokasi memiliki struktur tanah liat sampai lempung, sehingga genus yang paling mendominasi adalah genus Glomus, sedangkan untuk genus Gigaspora dan Acaulospora pada umumnya ditemukan pada struktur tanah yang berpasir, hal ini diduga karena tanah bertekstur pasir memiliki pori-pori yang besar sehingga Gigaspora dapat berkembang dengan baik. Hasil analisis tanah menunjukan bahwa pH tanah berkisar antara 4.7–7.2.Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa genus Glomus terdapat di semua lokasi, hal ini menunjukkan bahwa Glomus dapat berkembang diberbagai jenis tanah.Berdasarkan pengamatan terhadap sifat kimia tanah dari sembilan lokasi, menunjukkan bahwa sifat kimia tanah masing-masing lokasi berbeda-beda.Unsur hara yang terkandung pada tanah seperti unsur N, P, dan K mempengaruhi keberadaan mikoriza.Keberadaan mikoriza sedikit pada tanah yang mengandung unsur hara lebih tinggi. Kepadatan spora tertinggi ditemukan pada lokasi Cagar Alam Rimbopanti, karakteristik kimia tanah berupa

15

unsur N dan P yang terkandung pada tanah ini tergolong rendah untuk unsur hara N dan P (Lampiran 2). Namun menurut Tarmedi (2006) menyatakan bahwa spora lebih banyak pada tingkat unsur P tanah yang sedang dibandingkan dengan memiliki unsur P yang rendah, jika kekurangan unsur P maka akan membatasi pertumbuhan dan mempengaruhi keseluruhannya. Seperti yang terdapat dari beberapa lokasi yang menunjukkan bahwa tanah yang memiliki unsur hara yang tergolong rendah sampai sedang memiliki kepadatan spora yang cukup tinggi pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uji reaksi dengan larutan Melzer’s terdapat empat genus FMA

yang ditemukan di sekitar perakaran pohon jabon alami yaitu: Glomus, Acaulospora, Gigasporadan Scutellospora.Genus yang mendominasi pada berbagai lokasi yaitu genus Glomus.Dinamika kemunculan genus FMA, genus Glomus dapat ditemukan dalam setiap kali pengamatan. Jenis tanaman inang yang efektif digunakan untuk penangkaran FMA yaitu S. bicolor dibandingkan dengan P. javanica karena memiliki perakaran yang lebih responsif terhadap FMA.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat efektifitas inokulasi FMA terhadap pertumbuhan tanaman untuk setiap genus pada jabon.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah S, Musa Y, Feranita. 2005. Perbanyakan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) pada berbagai varietas jagung (Zea mays L.) dan pemanfaatannya pada varietas tebu (Saccharum officinarum L.). Jurnal Sains dan Teknologi5:12-20.

Bakhtiar Y. 2002. Selection of vascular arbuskular mycorrhiza (VAM) fungi, host plants and spore numbers for producing inoculum. Jurnal Biosains dan Bioteknologi Indonesia2(1):36-40.

Brundrett M, Neale B, Bernei D, Tim G, Nick M. 1996. Working With Mycorrhizas in Forestry and Agriculture. Canberra (AU): Australian Centre for International Agriculture Research.

16

Delvian. 2003. Keanekaragaman dan potensi pemanfaatan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) di hutan pantai [disertasi]. Bogor (ID): Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Delvian.2006. Peranan Ekologi dan Agronomi Cendawan Mikoriza Arbuskula. Sumatera Utara (ID): USU Pr.

Hardjowigeno S. 2010. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Pr.

Hartoyo B, Ghulamahdi M, Darusman LK, Aziz SA, Mansur I. 2011. Keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada rizosfer tanaman pegagan. Jurnal Littri 17(1):32-40.

[INVAM] International Culture Collection of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi. 2012a. Classification of glomerycota [Internet]. [diunduh 2012 Des 18].aTersediaapada:ahttp://invam.caf.wvu.edu/fungi/taxonomy/Gigasporace ae/Scutellospora/scutellospora.htm.

INVAM.2012b. Reference culture of species vesicular arbuskula mycorrhizal fungi[Internet].a[diunduhi2012aDesa20].aTersediaapada:ahttp://invam.caf. wvu.edu/Myco-info/Taxonomy/classification.htm.

MansurI, Tuheteru DF. 2010. Kayu Jabon. Jakarta (ID): Penebar Swadaya Moreria D, Tsai SM. 2007. Biodiversity and distribution of arbuscular

mychorrizhae fungi in Araucaria angustifolia forest. Journal Agriculture 64:393-399.

Pacioni G. 1992. Wet sieving and decanting techniques for the extraction of spores of VA mycorrhizal fungi. Di dalam: Norris JB, Read DJ, Varma AK, editor. Methods in Microbiology. London (GB): Academic Pr. Hlm 317-322.

Patriyasari T. 2006. Efektivitas cendawan mikoriza arbuskula terhadap pertumbuhan dan produktivitas Cynodon dactylon (L.) Pers yang diberi level salinitas berbeda [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Phillips JM, Hayman DS. 1970. Improved procedures for clearing and staining parasitic and vesicular-arbuscular mychorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans Brit Mycol Soc. 55:158-161.

Prafithriasari M. 2010. Infektivitas inokulan Glomus sp dan Gigaspora sp pada berbagai komposisi media zeolit-arang sekam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan sorgum (Sorgum bicolor). Jurnal Agrikultur 21(1):39-45. Prihastuti, Sudaryono, Handayanto E. 2010. Keanekaragaman jenis mikoriza

vesicular arbuskular dan potensinya dalam pengelolaan kesuburan lahan ultisol. Di dalam: Prihastuti, Sudaryono, Handayanto, editor.Seminar Nasional Biologi.[24-25 Sept 2010, Yogyakarta]. Yogyakarta (ID): Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada.

Sari LM. 2008. Keberadaan mikoriza pada areal sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia intensif di Areal IUPHHK PT Bumi Kusuma Unit Sungai Seruyan Kalimantan Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Setiadi Y, Faiq. 1993. Studi Status Mikoriza pada 41 Jenis Tanaman Kehutanan yang Potensial Untuk HTI. Bogor (ID): PAU, Institut Pertanian Bogor. Setiawan A. 2011. Studi status fungi mikoriza arbuskula (FMA) di areal

17

Sibarani AS. 2011. Keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada tegakan karet dan tegakan sawit di ekosistem lahan gambut Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuan Batu [skripsi]. Sumatera Utara (ID): Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Smith SE, Read DJ. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Third Edition. London (GB): Academic Pr.

Tarmedi E. 2006. Keanekaragaman CMA di hutan sub pegunungan Kamojang Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

18

19

Lampiran 1 Data rekapitulasi kepadatan spora per 50 gram tanah dan persentase kolonisasi akar pada bulan November 2012 dan Januari 2013

Lampiran 2 Kriteria penilaian karakteristik tanah

Sifat tanah Sangat

rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

C (%) <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-5,00 >5,00

N(%) <0,10 0,10-2,00 0,21-0,50 0,51-0,75 >0,75

C/N <5,00 5,00-10,00 11,00-15,00 16,00-25,00 >25,00

P2O5 Bray I (ppm) <10,00 10.00-15,00 16,00-25,00 26,00-35,00 >35,00

P2O5 Olsen (ppm) <10,00 10,00-25,00 26,00-45,00 46,00-60,00 >60,00

K (Me/100g) <0,10 0,10-0,20 0,30-0,50 0,60-1,00 >1,00

Sumber: Staf Pusat Penelitian Tanah (1983) dalam Hardjowigeno (2010).

20

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 07 Desember 1990 dari pasangan

Aan Djam’an dan Istiqomah.Penulis adalah putri pertama dari tiga bersaudara.

Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 9 Bogor dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor(IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan.