ANALISIS WATERBALANCE WADUK BILI-BILI KAB.

GOWA,

SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

ANDI IQRA SELLE PAIS

F44080035

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

WATERBALANCE ANALYSIS OF BILI-BILI RESERVOIR,

GOWA DISTRICT SOUTH SULAWESI

Andi Iqra Selle Pais

Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Agricultural Technology,

Bogor Agricultural University, IPB Dramaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java, Indonesia.

e-mail: andi.iqra.sp@gmail.com

ABSTRACT

The analysis of water balance is first step in arrage reservoir 0peration that known as rule curve.

In realease water for rule curve. In release water of rule curve, waterbalance acts as a controler

available water in reservoir, inflow, outflow, seepage, rain fall and evaporation are instrument of

waterbalance. Every instrument is so influential for water available in reservoir. The result of this

research is influence of waterbalance toward water avalaiblein reservoir and operation system of

reservoir.

ANDI IQRA SELLE PAIS. F44080035.

ANALISIS WATERBALANCE WADUK BILI-BILI,

KAB. GOWA SULAWESI SELATAN.

Di bawah bimbingan M. Yanuar J. Purwanto. 2012

RINGKASAN

Seiring dengan menigkatnya peradaban manusia, air kini memenpati posisi yang sangat strategis dalam

kehidupan manusia. Kebutuhan akan air terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Membangun

waduk pada DAS ( Daerah Aliran Sungai) adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan

manusia akan air. Waduk memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Namun ,

acap-kali pembangunan waduk yang begitu banyak memakan biaya tidak diiringi dengan pengoperasian waduk

yang optimal.

Waduk Bili-bili yang berada di kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan salah sati dari banyaknya

waduk serbaguna yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air untuk RIK ( Rumah, Industri,Kantor), Irigasi,

dan pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu Waduk Bili-Bili sangat penting dalam pemenuhuan kebutuhan air

untuk warga Sulawesi-Selatan meskipun hanya sebagian saja yang dapat merasakannya. Karena peran yang

kompleks tersebut maka dari segi kuantitas dan kualitas air sangat penting untuk dijaga.

Pada tahun 2004 telah terjadi longosoran pada kaki Gunung Bawakaraeng yang juga menjadi aliran dari

DAS dari Waduk Bili-Bili, pada awal pembangunan umur waduk diperkirakan untuk 50 tahun namun, akibat

kejadian longsoran tersebut perkiraan tersebut menjadi 30 tahun. Mengingat peran waduk yang sangat sentral

berbagai upaya telah dilakukan untuk tetap menjaga kemampuan dari waduk untuk memenuhi kebutuhan air

untuk warga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan waduk dalam mencukupi kebutuhan dengan

memanfaatkan prinsip

water balance

( keseimbangan air ) di waduk. Adapun maksud lain dari penelitian ini

adalah untuk menmberikan usulan terkait

rule curve

yang baru karena pasca longsoran pun

rule curve

yang

lama tidak lagi mampu memberikan akurasi data yang akurat akibat penambahan sediment yang menambah

akibat longsoran.

Penelitian ini dilaksanakan di Waduk Bili-Bili yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,

mulai pada bulan Pebruary 2012 hingga Maret 2012. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

data sekunder yang meliputi data laporan pengoperasian waduk,hubungan elevasi-volume-luas waduk, curah

hujan dan realisasi pola tanam.

ANALISIS WATERBALANCE WADUK BILI-BILI KAB. GOWA,

SULAWESI SELATAN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNIK

pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh:

ANDI IQRA SELLE PAIS

F44080035

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Waterbalance Waduk Bili-Bili Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Nama

: Andi Iqra Selle Pais

NIM

: F44080035

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Akademik

Dr.Ir, M. Yanuar J. Purwanto, MS, IPM

NIP. 19590425 198303 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, M.Sc

(NIP. 19600625 198003 1003)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan Judul

Analisis Waterbalance Waduk Bili-Bili

Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

adalah hasil karya saya dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum

diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari

karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2012

Yang membuat pernyataan

Andi Iqra Selle Pais

©

Hak cipta milik Andi Iqra Selle Pais, tahun 2012

Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun,

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 9 February 1990 sebagai

anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Andi Selle dan Ibu Munahidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2002 di SD Negeri Bangkala III,

kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP Negeri 8 Makassar dan

lulus pada tahun 2005. Penulis menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri

5 Makassar dan lulus pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor

(IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Program

Studi Teknik Sipil dan Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan,

Fakultas Teknologi Pertanian. Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di beberapa organisasi

kemahasiswaan, di antaranya sebagai Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan

(HIMATESIL) IPB (2010), Anggota Ikatan Keluarga Pelajar Sulawesi-Selatan (2010), Anggota Dewan

Perwakilan Mahasiswa Fateta (2009), Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fateta (2011). Penulis juga

memperoleh prestasi di bidang olahraga diantaranya Juara 1 Sepak Bola Olimpiade Fateta Tingkat Fakultas

(2010 ), dan Juara 2 Futsal Olimpiade Fateta Tingkat Fakultas (2010).

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas izin-Nya skripsi dengan judul

“

Analisis Waterbalnce Waduk Bili-Bili Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

” ini dapat

selesai

dengan baik. Penelitian ini telah berlangsung dari bulan February 2012 hingga Juni 2012.

Dengan selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan

penghargaan dan terima kasih kepada:

1.

DR.IR, M. Yanuar J. Purwanto, MS, IPM selaku dosen pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan, bimbingan, solusi dan rasa semangat kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini

2.

Sutoyo , S.Tp. M.Si dan Muhammad Fauzan ST. MT sebagai dosen penguji yang memberikan

bimbingan dan solusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

3.

Bapak, ibu, dan kakak tercinta yang banyak memberikan dukungan dan motivasi serta doa selama

proses pembuatan skripsi ini

4.

Aditya Fajar Jenie, Syifa Nurani, dan Musyawir Syadry MR selaku rekan sebimbingan yang

selalu membantu dalam melaksanakan penelitia

n

5.

Sahabat-sahabat terbaik yang turut membantu dan menyemangati penulis dalam penelitian

Fathimatuz Zahra A, Husna Kusnandar,Akhmad Aziz F, Anton S, Nina Tri Lestari, dan Wisma

Fitrianurokhmah Wahdah

6.

Teman-teman seperjuangan di HIMATESIL, DPM Fateta, Ikami SUL-SEL, dan tentunya seluruh

teman-teman SIL 45, yang akan tetap menjadi teman-teman terbaik

7.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam menyusun

skripsi ini

.

Penulis menyadari dalam skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna di kemudian hari.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi civitas akademika IPB serta masyarakat pada

umumnya.

Bogor, Agustus 2012

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

I.

PENDAHULUAN ... 1

1.1

LATAR BELAKANG ... 1

1.2

TUJUAN ... 2

II.

TINJUAN PUSTAKA ... 3

2.1

WADUK ... 3

2.2

DAERAH ALIRAN SUNGAI ... 5

2.3

SIKLUS HIDROLOGI ... 5

2.4

LIMPASAN ... 7

2.5

PENGGUNAAN AIR WADUK ... 8

2.6

MODEL SIMULASI ... 9

2.7

KARATERISTIK WADUK ... 10

2.8

MODEL NERACA AIR WADUK ... 10

III.

METODOLOGI PENELITIAN ... 12

3.1

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN ... 12

3.2

BAHAN DAN ALAT ... 12

3.3

METODOLOGI ... 12

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 14

4.1

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 14

4.2

MODEL NERACA AIR WADUK ... 15

4.3

MANFAAT WATER BALANCE UNTUK OPERASIONAL WADUK ... 17

V.

KESIMPULAN DAN SARAN ... 21

5.1

KESIMPULAN ... 21

5.2

SARAN ... 21

v

DAFTAR TABEL

vi

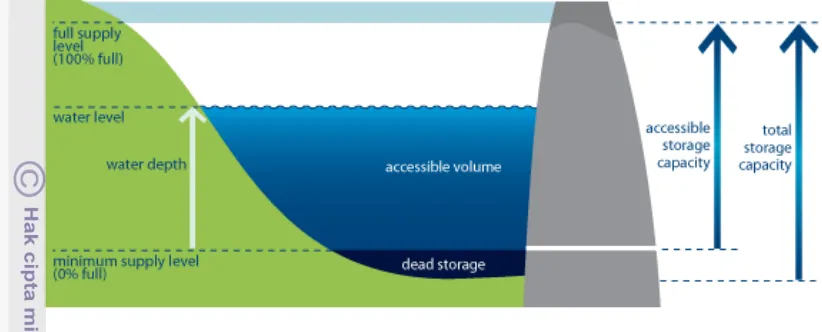

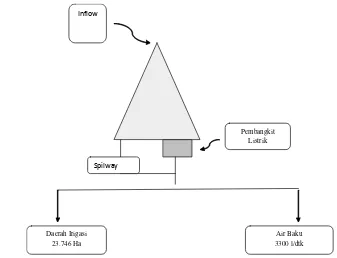

DAFTAR GAMBAR

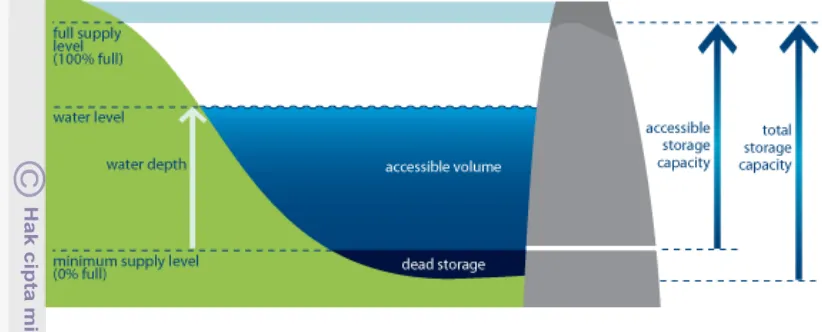

Gambar 1. Daerah Simpanan Waduk

... 4

Gambar 2

.

Skema Penggunaan Air Waduk Bili-Bili

... 9

Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian

... 13

Gambar 4. Bendungan Bili-Bili Sulawesi Selatan

... 14

Gambar 5. Grafik hubungan elevasi-volume genangan waduk

... 15

Gambar 6. Grafik hasil kalibrasi model dengan data tahun 2005

... 16

Gambar 7. Grafik hasil kalibrasi model setelah dilakukan pelimpasan air

... 16

Gambar 8. Grafik hasil Validasi model dengan data tahun 2007

... 17

Gambar 9. Contoh

Rule Curve

acuan

... 19

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Kalibrasi Data tahun 2005

... 24

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Validasi tahun 2007

... 38

1

I.

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Air adalah zat atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai

saat ini. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan air, air juga merupakan bagian

yang penting dari sumber daya alam yang mempunyai karateristik yang unik dibandingkan dengan

sumber daya lainnya. Air bersifat sumber daya yang terbarukan dan dinamis. Artinya sumber utama

air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu dan musimnya sepanjang tahun.

Dengan perkembangan manusia yang semakin pesat, kini air menempati posisi yang sangat penting

dalam kehidupan manusia. Penambahan jumlah penduduk disetiap saat menjadi penentu dalam

ketersedian air. Potesi sumber daya air yang dimiliki oleh bumi sangat besar namun, 96,5 % berada di

laut berupa air asin , dan hanya 35 juta meter

3(2,5 %) berupa air tawar segar. Lebih jauh lagi, hampir

semua air tawar ( sekitar 69 %, atau 24 juta meter kubik

3) berada dalam bentuk es dan salju di dua

kutub. Sungai dan danau air tyawar yang merupakan sumber penyedia air, mengandung 93.000 km

3air yang hanya 2,7 % dari total jumlah air tawar di daratan ( Susanto, 1993).

Pemanfaatan dalam penggunaan air digunakan secara optimal di seluruh wilayah di

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sumber pembangkit tenanga listrik, dan sebagai

pemenuhak kebutuhan air baku untuk perumahan, perkantoran, dan industri.

Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar daerah yang dikenal di daerah Indonesia bagian

timur sebagai daerah lumbung padi, 3 kabupaten di daerah Gowa yakni : daerah Bili-bili, daerah

Kampili, dan daerah Bissua menjadi daerah yang memberikan pendapatan daerah yang cukup besar

dari sektor pertanian. Keberhasilan suatu proyek irigasi secara luas terlihat pada kecukupan dan

ketergantungan dari persediaan airnya.

Apabila aliran alami suatu sungai tidak mencukupi untuk keperluan irigasi maka biasanya

dibangun suatu waduk dan besar kelebihan limpasan pada musim hujan dapat ditampung sampai

dibutuhkan pada tahun kering ( Hansen

et al,

1979). Nanum, dengan cara ini investasi yang

dibutuhkan tidaklah sedikit. Bahkan tidak jarang dalam proyek pembangunan berbagai maslah dan

konflik sosial yang menyebabkan kerugian di berbagai pihak.

Hal-hal tersebut menyebabkan diperlukannya upaya pengelolaan waduk dengan cara terbaik

selepas kontruksi agar tujuan pembangunannya dapat dicapai semaksimal mungkin, termasuk bagi

waduk untuk irigasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Operasional waduk ini harus mampu

memenuhi kebutuhan yang ada sesuai dengan ketersediaan yang ada. Ketidaktepatan penentuan

operasi waduk akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan manfaat dari

adanya pembangunan waduk pada musim kering.

2

1.2

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.

Identifikasi aliran Inflow dan outflow Waduk Bili-Bili

3

II.

TINJUAN PUSTAKA

2.1

WADUK

2.1.1 Umum

Menurut Linsey dan Franzini (1979), waduk-waduk sebagai penyedia air menyimpan air

pada periode surplus untuk digunakan pada saat proses kering. Air tampungannya digunakan bagi

keperluan penyediaan air irigasi, air baku untuk air minum dan industri, tenaga listrik atau

penggunaan lainnya. Pendapat Linsey dan Franzini dibenarkan, seperti yang diterangkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dalam Buku Pintar Pekerjaan umum ( 2009), waduk di Indonesia dimanfaatkan

untuk mendukung irigasi,air baku, pengendalian banjir, serta untuk pembangkit tenanga listrik.

2.1.2 Kapasitas waduk

Linsley dan Franzini ( 1991) menyatakan bahwa kapasitas waduk yang bentuknya beraturan

dapat dihitung dengan rumus-rumus untuk menghitung volume benda padat. Kapasitas waduk pada

kedudukan alamiah biasanya haruslah ditetapkan berdasarkan pengukuruan topografi

Hansen

et al

( 1982 ) menambahkan bahwa kapasitas suatu waduk ditentukan oleh keadaan

alami atau lembah dimana air akan ditampung, bersama-sama dengan ketinggian suatu bendungan

yang harus menampung sejumlah air yang dibutuhkan dan tersedia secara ekonomis. Kapasitas

bendungan berbeda-beda dari beberapa ratus hektar-meter pada sungai yang kecil sampai jutaan meter

kubik.

Tinggi permukaan air waduk dapat berbeda-beda, tergantung pada aliran yang masuk dan

aliran yang keluar dari waduk. Menurut Dandeker dan Sharma (1991), sumber utama aliran masuk

adalah curah hujan dan sumber aliran keluar adalah aliran permukaan, penguapan, peresapan, dan

sebagainya.

Normal pool level

didefinisikan oleh Linsey dan Franzini (1991) adalah elevasi maksimum

yang dicapai oleh kenaikan permukaan air waduk pada kondisi operasi biasa, dan genangan normal

ditentukan oleh elevasi mercu pelimpah tau puncak pintu pelimpah (

spillway

). Sedangkan

minimum

pool level

adalah elevasi terendah yang diperoleh bila genangan dilepaskan pada kondisi normal.

Permukaan ini dapat ditentukan oleh elevasi bangunan pelepasan yang terendah di dalam bendung.

Dinyatakan pula bahwa volume simpanan yang terletak diantara permukaan genangan

minimum dan atau normal siebut

useful storage

, dan air yang ditahan dibawah permukaan genangan

minimum disebut

dead storage

. Pada waktu banjir, debit melalui pelimpah dapat mengakibatkan

naiknya muka air lebih tinggi dari pada permukaan genangan normal.

Dandeker dan Sharman (1991) menambahkan bahwa kapasitas waduk dibawah tingkat

terendah kapasitas penyimpanan atau

dead storage

, yang disediakan untuk menampung endapan

lumpur ( sedimentasi ) dalam waduk.

Penetapan kapasitas untuk suatu waduk biasanya disebut suatu penelaahan operasi dan

merupakan suatu simulasi pengoperasian waduk untuk suatu periode yang sesuai dengan seperangkat

aturan yang ditetapkan. Suatu penelaahan operasi hanya dapat menganalisis suatu “ periode kritis“

yang dipilih, yaitu pada waktu aliran sangat rendah, tetapi praktek modseren lebih banyak

memanfaatkan data sintesis yang panjang karena keandalan waduk dengan berbagai kapasitas dapat

diperkirakan.

4

aliran dalam suatu bulan dapat menjadi penting, sehingga harus diambil interval mingguan atau

harian.

Gambar 1. Daerah Simpanan Waduk

2.1.3 Pengendapan Waduk

Dandekar dan Sharma (1991) menyatakan pada waduk yang akan

diperkirakan lebih

cepat berlumpur, maka daya tampung waduk akan menjadi lebih sempit. Pada kebanyakan waduk

memiliki alat untuk menghalau lumpur keluar melalui pintu keluar air yang di pasang di bawah garis

tingkat

dead storage

( tampungan mati) waduk tersebut.

Penurunan kapasitas waduk oleh sedimentasi bergantung pada ( Linsey

et al

, 1989) :

1.

Jumlah sediment yang masuk

2.

Presentase dari sediment yang tertangkap

3.

Kerapatan sedimen yang mengendap

Metode yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan volume sediment adalah berdasarkan

perbandingan data waduk lapang dan rumus empiris ( Okuda

et al

, 1977).Umur efektif dari waduk

akan semakin menurun tingkat efesiensinya karena adanya pengendapan untuk penggunaan waduk

sebagai pemenuhan untk irigasi ( Hansen ,

et al

. 1982). Peralatan dan metode ya g dipergunakan untuk

mengendalikan pengendapan pada waduk adalah kolam lumpor, saluran pintas, lokasi saluran

pembuang , saluran yang ditanami tumbuh-tumbuhan, melepaskan arus kerapatan, mengalirkan banjir,

pengerukan pembuangan dan pengurasan. Sebagian besar metode tersebut bergantung pada keadaan

lapang dimana waduk itu berada.

Melindungi daerah aliran dan perencanaan waduk yang khusus akan memungkinkan penggunaan

suatu cara penanggulangan yang disebuutkan diatas merupakan cara paling efektif dan bermanfaat

dalam mengatasi masalah endapan.

2.1.4 Penelusuran Waduk

Waduk adalah salah satu bentuk bangunan yang memiliki salah satu nilai fungsi untuk

mengurangi resiko dari bahaya banjir. Debit yang keluar dari waduk merupakan fungsi tinggi muka

air pada waduk. Waduk yang memiliki saluran pelimpah/

spilway

dapat dianggap sebagai waduk

sederhana bila pintu-pintu tersebut tersebut tetap pada bukaannya.

5

sebagai suatu prosedural untuk menentukan/memperkirakan waktu dan besaran banjir di suatu titik di

sungai berdasarkan data yang diketahui di sungai sebelah hulu (Lawler, 1964 dalam Andik P, 2000).

Keberlanjutan dari sistem inflow dan outflow pada ruas sungai tersebut antara titik A dan

titik B dinyatakan sebagai berikut:

I

–

O = dS/dt ... (1)

Dimana: I

= aliran masuk (inflow) m

3/dtk

O

= aliran keluar (outflow) m

3/dtk

dS/dt

= perubahan storage terhadap waktu

selang waktu dalam persamaan diatas dapat di dekati dengan :

½( I

1+I

2) t + (S

i-1/2 O

1/t) = ( S

2+1/2 O

2/t) ...(2)

Dimana: I

1= aliran masuk pada permulaan waktu ke t

I

2= aliran masuk pada akhir waktu ke t

O

1= aliran keluar pada permulaan waktu ke t

O

2= aliran keluar pada akhir waktu ke t

Proses penelusuran waduk atau

reservoir routing

terdiri dari masukan nilai-nilai yang

diketahui untuk mendapatkan ( S

2+1/2 O

2/t) dan kemudian O

2dicari dari hubungan antara tampungan

(

storage

) terhadap tinggi muka air waduk dan debit terhadap ketinggian muka air waduk.

Pengembangan metode ini pertama kali dikembangkan oleh L.G. Puls dari

US Army Corps of

Engineers

.

2.2

DAERAH ALIRAN SUNGAI

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung

dimana air hujan yang jatuh pada daerha tersebut akan ditampung dan dialirkan melalui sungai-sungai

kecil ke sungai utama ( Asdak, 1995). Suatu DAS dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah hulu,

tengah, dan hilir. Daerah hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase yang

lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15 %. ( dalam Andik P,

2000).

Daerah hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lereng lebih kecil dari

8%, pada beberapa tempat merupakan daerah banjir atau genangan. Daerah ini merupakan daerah

yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oelh bangunan irigasi. Sedangkan daerah tengah DAS

merupakan daerah transisi antara daerah hulu dan daerah hilir ( Asdak, 1995).

Seyhan (1977), faktor-faktor yang mempengaruhi DAS adalah faktor iklim, faktor tanah

yang meliputi topografi, jenis tanah, geologi, dan geomorfologi, serta faktor tata guna

lahan.

2.3

SIKLUS HIDROLOGI

6

permukaan air dikenal dengan istilah

Evaporasition

, sedangkan penguapan yang terjadi dari

permukaan pepohonan diistilahkan dengan

transpiration

( Sri Harto, 1993).

Adanya penguapan akan menimbulkan uap air yang terkondensasi membentuk awan yang

pada akhirnya akan menghasilkan hujan (

Prepitation

). Hujan yang jatuh ke bumi akan menyebar

dengan cara dan arah yang berbeda-beda. Pada umumnya sebagian besar hujan untuk sementara waktu

pada saat hujan akan tertahan pada tajuk-tajuk tanaman yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi ke

atmosfir oleh penguapan yang merupakan intersepsi selama dan sesudah hujan berlangsung. Sebagian

besar lagi akan mengalir melalui permukaan dan bagian atas tanah menuju sungai , sementara lainnya

akan menembus mauk ke dalam tanah ( infiltrasi dan perkolasi) menjadi air tanah (

ground water

). Di

bawah pengaruh gravitasi, baik aliran permukaan maupun air tanah bergerak menuju tempat yang

lebih rendah yang pada akhirnya akan bermuara ke laut. Namun, selama pengaliran sejumlah besar air

permukaan dan bawah tanah dikembalikan ke atmosfir oleh penguapan (evaporasi) dan transpirasi

sebelum sampai ke laut ( Linsley,

et al,

1975).

Komponen

siklus

hidrologi

dalam

DAS

berdasarkan

uraian

diatas

adalah

hujan,evaporasi,intersepsi,transpirasi,infiltrasi,perkolasi,aliran

permukaan,

dan

aliran

bawah

permukaan serta total aliran yang terjadi di sungai/ outlet.

1.

Hujan

Hujan merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses ini, karena jumlah

curah hujan (

rain fall

) ini yang akan dialihragamkan menjadi aliran di sungai, baik melalui limpasan

permukaan (

surface run off

), aliran antara (

interflow, sub surface flow

) maupun aliran sebagai aliran

air tanah (

ground water flow

). Untuk memperoleh besaran hujan yang dapat dianggap sebagai curah

hujan yang sebenarnya terjadi seluruh daerah aliran sungai (DAS), maka diperlukan sejumlah stasuiun

hujan yang dibentuk demikian rupa sehingga dapat mewakili besaran hujan yang terjadi di DAS

tersebut ( Sri Harto, 1993).

Beberapa cara yang lazim digunakan dalam menghitung hujan rata-rata DAS (

Catchment

rainfall

) menurut Sri Harto (1993) adalah:

a.

Rata-rata Aljabar

Curah hujan DAS didaptkan dengan mengambil nilai rata-rata hujan dari semua stasiun hujan

dalam DAS yang bersangkutan. Cara ini merupakan metode yang paling sederhana, tetapi

memberikan hasil yang tidak teliti. Hai ini dikarenakan penyamanan bobot yang dialami setiap stasiun

adalah sama.

b.

Poligon Thiessen

Daerah hujan yang diukur oleh suatu alat pengukur yang dibatasi oleh garis berat antara

tempat pengukuran pada peta. Hasil segi banyak yang mengelilingi stasiun tertentu menunjukkan

daerah efektifnya. Misalkan daerah segi banyak yang mengelilingi stasiun ke-i yang mencatat hujan di

adalah Ai, maka besarnya hujan rata-rata untuk DAS tersebut dinyatakan dengan rumus:

... (3)

Dimana : di

= tinggi curah hujan areal Ai (mm)

d = tinggi curah hujan rata-rata areal (mm)

A = luas DAS ( km

2)

7

c.

Isohyet

Cara ini menggunakan peta DAS dengan garis isohyet, yaitu garis yang menghubungkan

tempat-tempat yang mempunyai kedalaman hujan pada saat bersamaan. Curah hujan rata-rata bagi

suatu DAS diperoleh dengan mengalikan curah hujan rata-rata diantara isohyet-isohyet dengan luas

daerah antara kedua isohyet dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan luas seluruh DAS tersebut. Jika

luas antara di-1 dan di adalah Ai, maka hujan rata-rata suatu DAS seluas A dengan n jarak isohyet ,

dapat dinyatakan dengan persamaan :

... (4)

Dimana: d

= tinggi curah hujan rata-rata areal (mm)

A

= luas DAS yang bersangkutan (km

2)

n

= jumlah jarak isohyet

d

i-1= nilai curah hujan pada isohyet ke (i-1) (mm)

d

i= nilai curah hujan pada isohyet ke

–

i (mm)

A

i= luas bagian areal antara isohyet ke (i-1) dengan

isohyet ke-i (km

2)

2.4

LIMPASAN

Limpasan adalah bagian curah hujan yang mengalir ke arah saluran, danau,atau laut sebagai

aliran permukaan atau aliran bawah tanah ( Scwab

et al

, 1981). Faktor yang mempengaruhi limpasan

bisa dibagi menjadi faktor yang beerhubungan dengan curah hujan dan faktor yang berhubungan

dengan daerah tangkapan air.

Metode pendugaan limpasan memerlukan pengabaian beberapa faktor dan membuat

penyerdehanaan asumsi terhadap faktor lainnya. Metode yang dapat diterapkan antara lain ( Scwab

et

al

, 1981) :

a.

Metode Rasional

Metode rasional untuk pendugaan laju limpasan tertinggi dinyatakan dengan persamaan

sebagai berikut :

q = 0.0028 C i A ... (5)

dimana : q

= laju limpasan rancangan terbesar ( m

3/dtk)

C = koefisien limpasan

I =intensitas hujan (mm/jam) untuk periode ulang

rancangan dan untuk lama setara dengan waktu

konsentrasi dari daerah tangkapan air.

A = luas daerah tangkapan (ha)

b.

Metode

soil conservation services

( SCS )

Metode ini awalnya dikembangkan untuk curah hujan yang seragam menggunakan anggapan

untuk hidrograf segitiga. Waktu untuk mencapai limpasan tertinggi diperlukan untuk membnetuk

hidrograf rancangan, untuk melacak limpasan melalui suatu penampungan air atau menggabungkan

hidrograf-hidrograf dari beberapa bagian daerah tangkapan air. Hal ini tidak diperlukan bagi

pendugaan aliran terbesar. Laju aliran terbesar dihitung dengan persamaan :

8

dimana:

q

= laju limpasan terbesar (m

3/dtk)

q

u= satuan limpasan terbesar (m

3/dtk/ha/mm

limpasan)

A

= luas daerah tangkapan air ( ha)

Q

= kedalaman limpasan (mm).

c.

Metode Analisis Frekunsi Banjir

Metode ini tergantung pada adanya sejumlah tahun pencatatan dari daerah cekungan air yang

diamati. Catatan ini kemudian akan membentuk lajur-lajur statistik yang menerangkan frekuensi

kemungkinan tentang kejadian ulang besarnya banjir tertentu. Ekstrapolasi kurva frekuensi

memungkinkan pendugaan banjir terbesar untuk suati kisaran periode ulang (Scwab

et al

, 1981).

2.5

PENGGUNAAN AIR WADUK

2.5.1

Air Baku

Air baku adalah air yang digunakan sebagai sumber/bahan baku dalam penyediaan air bersih.

Sumber air baku yang dapat digunakan untuk penyediaan air bersih yaitu air hujan, air permukaan (air

sungai, air danau/rawa), air tanah (air tanah dangkal, air tanah dalam, mata air) (Linsley, 1982).

Pemenuhan kebutuhan melalui air baku yang berasal dari waduk pada umumnya diperuntukan untuk

Industri, Rumah tangga, dan perkantoran.

2.5.2

Air Irigasi

Kebutuhan pangan terutama beras terus meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan

bertambahnya jumlah penduduk. Di sisi lain ketersediaan pangan terbatas sehubungan dengan

terbatasnya lahan yang ada untuk bercocok tanam, teknologi, modal dan tenaga kerja, sehingga defisit

penyediaan bahan pangan masih sering terjadi di negeri ini. Untuk itu berbagai pihak tidak

henti-hentinya berupaya untuk mengatasi masalah tersebut diatas melalui berbagai kebijaksanaan dan

program (Sudjarwadi, 1990).

Sudjarwadi (1990) mendefinisikan irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam

produksi bahan pangan. Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari

berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan pengaturan air

dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

2.5.3

Pembangkit Tenaga Listrik

Penggunaan air waduk sebagai pembangkit tenanga listrik memiliki peran penting dalam

pemenuhana kebutuhan masyarakat. Dalam kajian penggunaan air Waduk Bili- Bili alokasi untuk

pembangkit tenang listrik ini sendiri berasal dari penggeluaran air waduk yang diperuntukkan untuk

pemenuhan kebeutuhan air baku. Pengeluaran air dari Waduk Bili-Bili ini sendiri akan melalui turbin

yang dibangun pada pintu keluaran air yang akan membangkitkan listrik sebesar 16 MW.

9

dalam keadaan normal. Selanjutnya air yang dikeluarkan untuk membangkitkan listrik akan digunakan

juga untuk memenuhi kebutuhan air dan air baku. Selanjutnya akan dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2. Skema Penggunaan Air Waduk Bili-Bili

2.6

MODEL SIMULASI

Model simulasi penggambaran keadaan dari kenyataan yang ada. Model harus dapat

menggambarkan

perubahan yang terjadi di dalam sistem, dengan adanya hubungan antara komponen

model dengan komponen sistem ( Mize

et al.

, 1968).

Penyusunan model (modeling) merupakan aproksimasi ataau abstraksi suatu realitas dengan

hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (

Simarmata, 1982 ). Dijelaskan lebih lanjut bahwa model-model tidak atau tidak dapat

menggambarkan setiap aspek dari realitas sebab banyak karateristik dan perubahan dari dunia nyata

yang harus digambarkan

.

Sri Harto (1993) memeberikan pengertian umum model hidrologi ,yaitu sebuah sajian

sederhana dari sebuah sistem hidrologi yang kompleks. Menurut Linsley,

et al

. (1975), penegertian

matematis dari persamaan-persamaan dan cara untuk melukiskan perilaku model hidrologi dipakai

untuk memberikan gambaran matematis yang relatif kompleks bagi daur hidrologi yang

penyelesaiannya didesain pada sebuah komputer.

Asdak (1995) menyatakan bahwa input sistem hidrologi pada DAS berupa curah hujan.

Hujan yang jatuh di DAS akan mengalami interaksi dengan komponen DAS yaitu vegetasi, tanah dan

sungai yang pada akhirnya akan menghasilkan keluaran berupa debit,muatan sediment dan material

lainnya.

Adapun simulasi merupakan peroses yang menghubungkan antara percobaan dengan model

dari suatu sistem sebagai pengganti dari percobaan dalam sistem atau penyelesaian langsung secara

Pembangkit Listrik

Daerah Irigasi 23.746 Ha

Air Baku 3300 l/dtk (3,,3 m3/det Spilway

10

analitik dari kumpulan masalah dalam sistem ( Mize

et al,

1968). Model simulasi dikatan berhasil

dalam arti benar dan berguna jika model tersebut cukup mewakili sistem yang dihadapi.

2.7

KARATERISTIK WADUK

2.7.1 Volume dan Luas Waduk

Volume dan luias genangan harian waduk dapat diketahui melalui data fluktuasi muka

(elevasi) air waduk harian yang dikaitkan dengan data hubungan elevasi-volume- luas waduk.

2.7.2 Evaporasi dan Hujan di Waduk

Besarnya evaporasi harian dari waduk didaptkan dengan mengalikan evaporasi aktual yang

didapatkan dengan luas genangan waduk harian. Sedangkan volume hujan harian yang jatuh ke waduk

merupakan perkalian anata tinggi curah hujna dengan luas genangan waduk harian.

2.7.3 Rembesan ( Seepage ) Waduk

Besar rembesan dari waduk merupakan nilai yang diduga dan ditentukan dengan cara

trial and

eror

(coba-ralat) karena nilai yang sebenarnya tidak terukur dengan tepat pada saat dilapangan.

Aliran air masuk waduk berupa debit sungai masuk (inflow) waduk (I) dan curah hujan (R),

sedangkan aliran keluar waduk seperi rembesaan (Sp), debit pintu pengeluaran waduk (outflow) (O),

evaporasi ( E). Sehingga dpat dijabarkan dalam persamaan menajdi :

(I+R)

–

(O+SP+E) = S- So ... (7).

Dimana untuk data outflow pengeluaran pada pintu air didapatkan dari pengukuran harian yang

dilakukan oleh petugas waduk.

2.8

MODEL NERACA AIR WADUK

Model neraca air waduk disusun dengan menggunakna persamaan (7), sedangkan nilai

rembesan yang ditetapkan dengan cara

trial and error

. Nilai dari evaporasi ditetapkan dengan cara

trial and error

hal ini dikarenakan banyaknya data-data yang hilang sejak keajdian longsor terjadi

pada kantor induk. Untuk mendapatkan nilai rembesan dan evaporasi yang mendekati kenyataan perlu

dikalibras serta dilakukan uji keabsahan model yang didaptakan pada periode tahun yang lain.

Tolak ukur uji keabsahan model yang dibuat didasarkan pada:

1.

Penampilan hubungan anatara volume model waduk dan volume aktual secara grafik

sehingga dapat ditentukan nilai mutlak (maksismum-minimum) dari data yang

diperoleh.

2.

Nilai koefisien determinasi (R

2) yang diperoleh dengan persamaan ( Fleaming, 1975) :

R

2= 1-

{ [ ∑ (Yi

-yi)

2] / [ ∑ (Yi

- Y)] } ... (8)

.dimana:

Yi

= volume aktual waduk ke-i

11

12

III.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksananakan di Waduk Bili-bili yang terletak di Daerah Bili-Bili,

Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan. Pengambilan data dimulai bulan Pebruari 2012 sampai

dengan Maret di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWS P-J).

Pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian dilaksanakan mulai April 2012 hingga

Juli 2012.

3.2

BAHAN DAN ALAT

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhasil dikumpulkan dan

diperlukan dalam analisis untuk model simulasi operasi waduk, antara lain :

1.

Data curah hujan harian ( tahun 2005

–

tahun 2011)

2.

Laporan pengoperasian waduk, yang meliputi data fluktuasi muka (elevasi) air

waduk, debit Inflow- Outflow, serta curah hujan harian di waduk ( tahu

2005-tahun 2011)

3.

Hubungan elevasi-volume-luas waduk ( hasil pen gukuran tahun 1993)

4.

Realisasi pola tanam (tahun 2009/2010)

Adapun alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah perangkat pengolahan data yang

meliputi kalkulator dan laptop.

3.3

METODOLOGI

3.3.1 Kerangka Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan perbaikan pengelolaan waduk dari kondisi

aktual yang telah berjalan dengan penyusunan model aturan operasi waduk yang lebih optimal.

Model ini disusun dengan penerapan simulasi operasi waduk berdasarkan analisis data-data yang

didapatkan dari lapangan ( data sekunder ). Adapun diagram metodologi penelitian ini disajikan pada

gambar 3.

Tahap awal penelitian adalah pengumpukan data-data yang terkait dengan pengolahan

waduk. Tahap selanjutnya adalah pengolahan ( analisis ) data yang didapatkan untuk penyusunan

model simulasi operasi waduk. Model operasi yang paling optimal ditentukan dari hasil simulasi yang

dilakukan. Model ini diharapkan lebih optimal dari aturan operasi waduk yang telah diterapkan

sebelumnya, serta dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah irigasi yang terkait.

3.3.2 Metode Perolehan Data

13

Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Mulai

Latar belakang masalah

Meningkatnya kebutuhan penggunaan

air

Permasalahan

Meningkatnya Sediment akibat longsoran yang berakibat tidak berfungsinya Analisis Waterbalnce yang telah ditetapkan

Dasar Teori

Water Balance

Tujuan penelitian

Menguji PolaOperasi Waduk terdahulu

Pengumpulan data

Analisa data

Rancangan

14

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1.1 Lokasi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di waduk Bili-Bili, Kecamatan Bili-bili, Kabupaten Gowa,

Sulawesi Selatan. Waduk ini dibangun pada tahun 1988-1995 dengan masa pengisian waduk hingga

tahun 1999 yang juga bertepatan dengan peresmian oleh presiden saat itu.Waduk Bili-Bili sendiri

menampung aliran sungai Jeneberang dan aliran mata air dari bawah kaki gunung Bawakaraeng.

Posisi Waduk berada pada 100 meterl diatas permukaan laut (dpl). Secara geografis waduk ini terletak

pada 5

o16’46” LS dan 119

o35’08” LU.

4.1.2

Tanah dan Iklim

Di Bili-Bili yang masuk ke wilayah Sungguminasa ini memeliki jenis tanah aluvial dan rupa

tanah aluvial kelabu. Hal ini sesuai dengan peta jenis tanah yang disajikan pada lampiran 1. Daerah ini

beriklim tropis dengan dua musim tiap tahunnya yaitu musim hujan dan musim kemarau.

4.1.3

Data Teknis Bendungan dan Waduk Bili-Bili

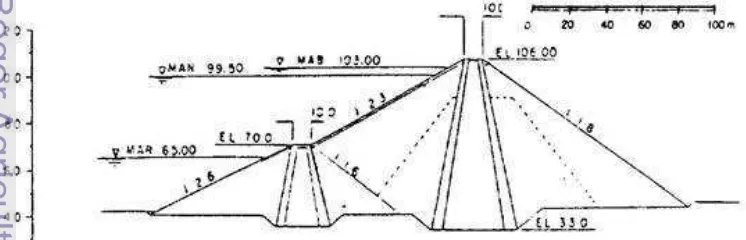

Bendungan Bili-Bili merupakan bendungan tipe urugan batu (

rock fill dam

) dengan

inti tegak yang mempunyai daerah tangkapan seluas 384,4 km

2dengan kapasitas tampungan

totasl sebesar 375 juta m

3, kapasitas tampungan efektif 346 juta m

3, kapasitas pengendalian

banjir 41 juta m

3, dan kapasitas tampungan endapan sebesar 29 juta m

3.

Setelah melalui masa pengisian waduk setelah diresmikan, waduk Bili-Bili untuk

elevasi muka air rendah +65,0 m, elevasi muka air normal +99,5 m, dan elevasi muka air

banjir maksimal +103,0 m. Panjang pada puncak waduk 750 m dengan lebar 10 m. Waduk

Bili-Bili dilengkapi dengan bangunan pelimpah (

spillway)

pada ketinggian +103,0 m dengan

spesifikasi peluncur (

chuteway

) panjang 225 meter lebar 55m, Pintu Roll (

Roller Gate

)

lebar 7,0, tinggi 7,7 meter sebanyak 2 buah .

15

4.2

MODEL NERACA AIR WADUK

4.2.1

Deskripsi Model Neraca Air Waduk

Model neraca air waduk merupakan model sistem waduk berdasarkan keseimbangan air

dalam waduk (

reservoir water balance

), yaitu jumlah air yang masuk ke dalam waduk sama dengan

jumlah air yang dikeluarkan dari waduk. Komponen aliran air masuk waduk berupa curah hujan dan

inflow (debit sungai) sebagai sumber utama air waduk. Sedangkan komponen pengeluaran berupa

evaporasi,rembesan, dan debit keluaran (outflow). Pada persamaan (17) telah ditunjukkan hubungan

tentang hubungan air waduk. Model neraca air waduk ini disusun berdasarkan nilai harian selama 6

tahun untuk menentukan besarnya komponen-komponen yang tidak terukur dilapangan.

4.2.2

Masukan Dan Keluaran Pada Model

Model yang disusun diharapkan dapat menentukan besarnya nilai harian

komponen-komponen yang tidak terukur di lapangan. Hal ini berarti keluaran pada model adalah rembesan dan

evaporasi harian, sedangkan masukannya adalah nilai harian komponen-komponen yang terukur di

lapangan seperti curah hujan, outflow, inflow, serta fluktuasi volume waduk harian. Pada metode ini

volume awal waduk pada model dianggap sama dengan volume aktual yaitu pada tanggal 1 januari

pada tiap tahunnya.

4.2.3

Analisis Model

a.

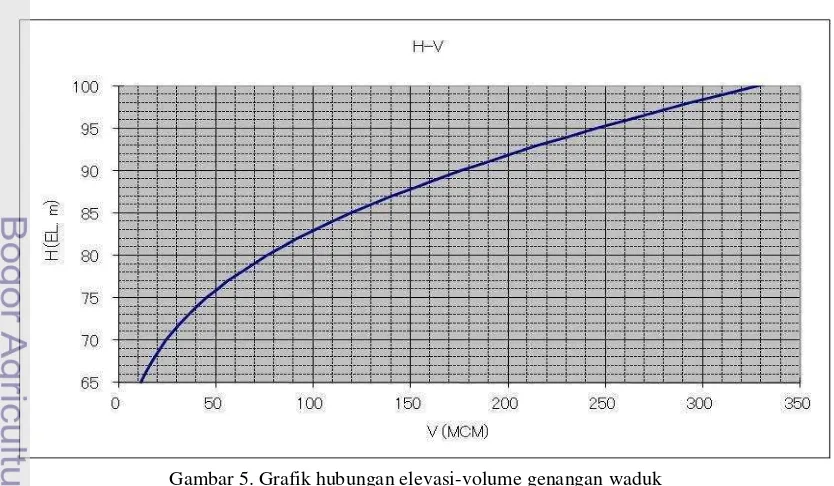

Analisis Volume dan Luas Genangan Waduk

Volume dan luas genangan harian waduk dapat diketahui dari data fluktuatif muka (elevasi) air

waduk harian yang dikaitkan dengan data hubungan elevasi-volume

–

luas waduk. Gambar 2

menyajikan grafik hubungan tersebut.

16

b.

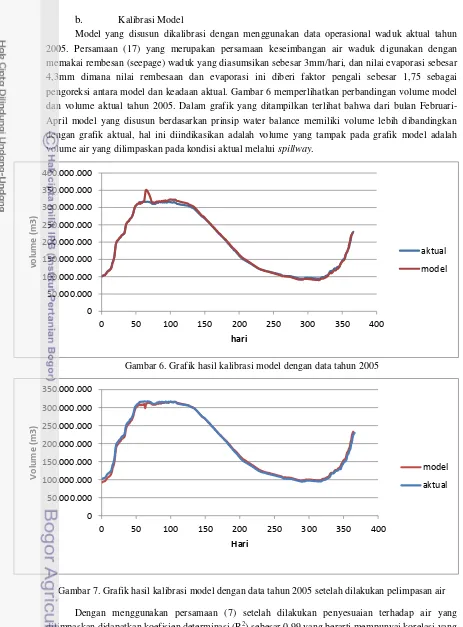

Kalibrasi Model

Model yang disusun dikalibrasi dengan menggunakan data operasional waduk aktual tahun

2005. Persamaan (17) yang merupakan persamaan keseimbangan air waduk digunakan dengan

memakai rembesan (seepage) waduk yang diasumsikan sebesar 3mm/hari, dan nilai evaporasi sebesar

4,3mm dimana nilai rembesaan dan evaporasi ini diberi faktor pengali sebesar 1,75 sebagai

pengoreksi antara model dan keadaan aktual. Gambar 6 memperlihatkan perbandingan volume model

dan volume aktual tahun 2005. Dalam grafik yang ditampilkan terlihat bahwa dari bulan

Februari-April model yang disusun berdasarkan prinsip water balance memiliki volume lebih dibandingkan

dengan grafik aktual, hal ini diindikasikan adalah volume yang tampak pada grafik model adalah

volume air yang dilimpaskan pada kondisi aktual melalui

spillway

.

Gambar 6. Grafik hasil kalibrasi model dengan data tahun 2005

Gambar 7. Grafik hasil kalibrasi model dengan data tahun 2005 setelah dilakukan pelimpasan air

Dengan menggunakan persamaan (7) setelah dilakukan penyesuaian terhadap air yang

dilimpaskan didapatkan koefisien determinasi (R

2) sebesar 0,99 yang berarti mempunyai korelasi yang

kuat sesuai dengan aturan umum yakni korelasi dianggap lemah jika 0≤|R|≤0,5 dan mempunyai

korelasi yang kuat jika 0,5≤|R|≤1 ( Gordon

et al,

1992 dalam Andik P,2000) diamna nilai korelasi yang

diperoleh dalam kalibrasi ini sebesar 0,99. Hal ini juga berarti bahwa nilai rembesan dan evaporasi

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vo

lu

m

e

(m

3)

Hari

model

aktual

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

17

yang digunakan dan dipergunakn faktor koreksi mendekati kenyataan dan dapat diterima untuk

penyusunan model selanjutnya. Perhitungan kalibrasi model neraca air waduk ini ditampilkan pada

lampiran 1.

c.

Uji Keabsahan Model

Model yang telah disusun perlu diuji keabsahannya (validasi) agar benar-benar representatif

terhadap kondisi aktual. Pengujian keabsahan dilakukan dengan menggunkan data tahun 2007. Hasil

uji ini ditampakkan pada gambar berikut ini, sedangkan perhitungan disajikan dalam lampiran 2.

Gambar 8. Grafik hasil Validasi model dengan data tahun 2007

Hasil validasi model yang dilakukan menunjukkan koefisien determinasi untuk tahun 2007

sebesar 0,91. Hal ini berarti model yang disusun cukup representatif dan dapat diterapkan untuk

perhitungan neraca air waduk.

4.3

MANFAAT WATER BALANCE UNTUK OPERASIONAL WADUK

A.

Tipe Basah / Kering Hujan Tahunan

Penyusunan model aturan operasi waduk yang akan digunakan dalam aturan pengeluaran

operasi waduk dikenakan pada 3 jenis Tipe hujan yang secara berulang kali terjadi di tiap tahunnya.

Perubahan tipe hujan yang sering terjadi pada tiap tahunnya mengakibatkan pemerataan/ penggunaan

air sangat tidak menentu sehingga dibutuhkan sebuah pola yang tepat agar air masih dapat terpenuhi.

Tipe hujan tahunan sangat diperlukan untuk dikeketahui dalam penyusunan sebuah operasi waduk.

Agar dapat dilakukan antisipasi dalam pola air yang akan disusun dan dilaksanakan. Berikut contoh

penentuan tipe hujan tahunan dengan memanfaatkan prinsip

water balance

.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vol

u

m

e

(m

3)

Hari

aktual

18

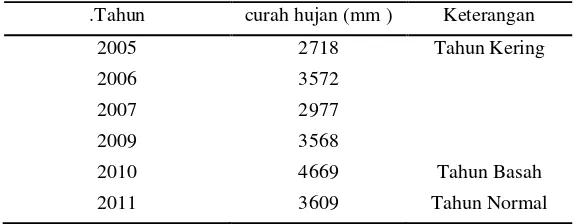

Tabel 1. Curah hujan tahunan di Waduk Bili-Bili

.Tahun

curah hujan (mm )

Keterangan

2005

2718

Tahun Kering

2006

3572

2007

2977

2009

3568

2010

4669

Tahun Basah

2011

3609

Tahun Normal

Dari contoh Tabel 1 diatas yang diatas dapat diketahui bahwa tahun 2010 memiliki curah

hujan tersebsar sebesar 4669 mm/tahun dan tahun 2005 memiliki curah hujan terkecil sebesar 2718

mm/tahun. Sehingga tahun 2010 dipakai sebagai tipe tahun basah dan tahun 2005 sebagai tahun

kering.sedangkan tahun 2011 dengan curah hujan sebesar 3609 mm/tahun dipilih sebagai tipe tahun

normal. Dengan diketahuinya tipe hujan tahunan yang terjadi maka dapat diprediksi untuk tahun

kedepan tahun hujan yang akan terjadi seperti apa nantinya, sehingga dapat menerapkan pola yang

tepat dalam penegeluaran air dari waduk

B. Rule Curve

Rule Curve

pengoprasian waduk adalah kurva/ grafik yang menunjukkan hubungan antara

elevasi muka air waduk, debit

outflow

dan waktu dalam satu tahun ( Indra Karya, 1993). Pada

pengoprasian waduk,

rule curve

digunakan sebagai pedoman batas kedudukan waduk dalam

menentukan pelepasan yang diizinkan dan sebagai harapan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi pada

kenyataannya elevasi muka air waduk tidak pasti akan sama dengan fluktuasi muka air waduk yang

ditunjukkan pada

rule curve

, sehingga pengaturannyaharus diupayakan sama dengan elevasi muka air

waduk (

rule curve

). Biasanya besar pelepasan sama dengan kebutuhan suplai, namun waktu muka air

waduk mencapai di bawah muka air waduk rencana atau karena suatu pertimbangan tertentu maka

hanya sebagian dari kebutuhan suplai yang dapat dipenuhi. Jika elevasi muka air berada diatas muka

air rencana maka pelepasan waduk boleh diperbesar dengan nilai tertentu sehingga muka air waduk

kenyataan sama dengan dengan elevasi muka air waduk rencana.

Dalam penerapan pengoprasian dalam pemenuhan kebutuhan untuk irigasi, air baku , dan

PLTA add beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan suplai tersebut,

antara lain:

1)

Dalam target pemenuhan untuk PLTA tidak lebih kecil dari target irigasi maka kapasitas

waduk akhirnya ditentukan berdasarkan

release

waduk unutk PLTA.

2)

Jika kapasitas akhir ternyata melebihi kapasitas maksimum maka kapasitas kelebihannya

akan dilimpahkan.

19

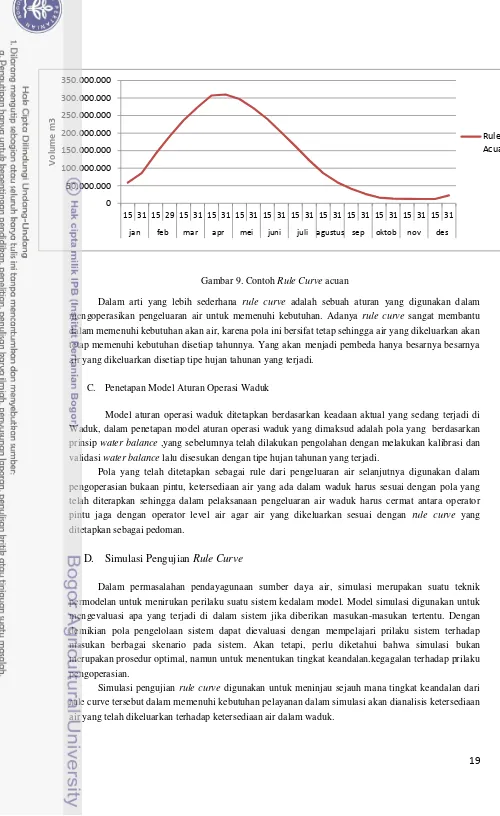

Gambar 9. Contoh

Rule Curve

acuan

Dalam arti yang lebih sederhana

rule curve

adalah sebuah aturan yang digunakan dalam

mengoperasikan pengeluaran air untuk memenuhi kebutuhan. Adanya

rule curve

sangat membantu

dalam memenuhi kebutuhan akan air, karena pola ini bersifat tetap sehingga air yang dikeluarkan akan

tetap memenuhi kebutuhan disetiap tahunnya. Yang akan menjadi pembeda hanya besarnya besarnya

air yang dikeluarkan disetiap tipe hujan tahunan yang terjadi.

C.

Penetapan Model Aturan Operasi Waduk

Model aturan operasi waduk ditetapkan berdasarkan keadaan aktual yang sedang terjadi di

Waduk, dalam penetapan model aturan operasi waduk yang dimaksud adalah pola yang berdasarkan

prinsip

water balance

,yang sebelumnya telah dilakukan pengolahan dengan melakukan kalibrasi dan

validasi

water balance

lalu disesukan dengan tipe hujan tahunan yang terjadi.

Pola yang telah ditetapkan sebagai rule dari pengeluaran air selanjutnya digunakan dalam

pengoperasian bukaan pintu, ketersediaan air yang ada dalam waduk harus sesuai dengan pola yang

telah diterapkan sehingga dalam pelaksanaan pengeluaran air waduk harus cermat antara operator

pintu jaga dengan operator level air agar air yang dikeluarkan sesuai dengan

rule curve

yang

ditetapkan sebagai pedoman.

D.

Simulasi Pengujian

Rule Curve

Dalam permasalahan pendayagunaan sumber daya air, simulasi merupakan suatu teknik

permodelan untuk menirukan perilaku suatu sistem kedalam model. Model simulasi digunakan untuk

mengevaluasi apa yang terjadi di dalam sistem jika diberikan masukan-masukan tertentu. Dengan

demikian pola pengelolaan sistem dapat dievaluasi dengan mempelajari prilaku sistem terhadap

masukan berbagai skenario pada sistem. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa simulasi bukan

merupakan prosedur optimal, namun untuk menentukan tingkat keandalan.kegagalan terhadap prilaku

pengoperasian.

Simulasi pengujian

rule curve

digunakan untuk meninjau sejauh mana tingkat keandalan dari

rule curve tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dalam simulasi akan dianalisis ketersediaan

air yang telah dikeluarkan terhadap ketersediaan air dalam waduk.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

15 31 15 29 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31 15 31

jan feb mar apr mei juni juli agustus sep oktob nov des

20

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa

rule curve

menggunakan prinsip

water balance

(keseimbangan air) pada waduk. Data curah hujan ,inflow dan outflow merupakan data aktualisasi

lapangan, sedangkan rembesan dan evaporasi merupakan data hasil kalibrasi yang selanjutnya telah di

validasi pada model neraca air. Simulasi pengujian

rule curve

ini dimaksudkan untuk menguji pola

yang telah ditetapkan apakah dapat memenuhi kebutuhan baik saat tahun hujan kering, normal, basah.

Dalam simulasi yang telah ditetapkan akan dilakukan berbagai macam besar pengeluaran yang

disesuaikan dengan ketersedian air di dalam waduk. Pada umumnya simulasi akan lebih ditekankan

pada tahun hujan kering dan normal karena diperkirakan akan ada penurunan kapasitas air waduk

akibat musim kemarau.

21

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Akibat longsoran yang terjadi pada saat tahun 2004 mengakibatkan adanya perubahan dugaan

umur waduk, penambahan jumlah sediment di setiap tahunnya menjadi penyebab semakin

berkurangnya umur guna dari waduk.

2.

Dari hasil kalibrasi data didapatkan nilai determinasi sebesar 0,99 sedangkan dari hasil validasi

data sebesar 0,88.

3.

Dalam pengoperasian waduk dengan menggunakan

rule curve

yang lama tidak lagi sesuai

dengan dengan keadaan aktual yang kini terjadi di waduk.

4.

Dari data tahun 2005-2011, tahun 2005 dipilih sebagai tipe tahun kering, tahun 2001 sebagai

tahun normal dan tahun 2010 sebagai tahun basah.

5.

Dalam pengusulan

rule curve

yang baru diusulkan grafik pada tahun normal (2011) sebagai

rule

curve

yang baru karena lebih sesuai dengan keadaan di waduk saat ini.

6.

Dalam penggunaan

rule curve

usulan pada tahun normal pengeluaran tetap dalam keadaan

normal dan pada tahun kering digunakan penggunaan air sebesar 50 % agar dapat mengikuti

pola yang diusulkan.

7.

Pengurangan pengeluaran air pada tahun kering akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan

secara normal tidak akan terpenuhi, oleh karena itu agar pengeluaran yang semakin sedikit itu

tepat guna, maka efisiensi saat pengeluaraan air sangat diperlukan

5.2

SARAN

Beberapa hal yang disarankan adalah sebagai berikut :

1.

Perlu diadakan pencatatan dan pengukuran secara rutin terhadap data-data penting untuk analisis

waduk yang sepertinya tidak terlalu diperhatikan oleh pengelola, misalnya saja data keluaran

waduk yang terlalu besar pada saat musim panen dilaksanakan.

2.

Uji Operasi ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan aspek-aspek yang

lebih kompleks dan data yang lebih banyak lagi ( dalam periode tahun yang lebih panjang) agar

di dapatkan hasil yang lebih teliti dan jauh lebih baik.

22

VI.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak,C.1995. Hidrologi dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gadjah Mada University press.

Yogyakarta.

Hansen,V.E,O.W. Israelen dan G.E Stingham.1986. Dasar-dasar dan Praktek irigasi, Edisi Keempat

( Terjemahan ).Penerbit Erlangga. Jakarta.

Indra Karya, P.T. 1993. Pekerjaan Studi Sistem Operasi Waduk kedong Ombo dan Manual

Pengoperasian, Laporan Akhir, Indra Karya, P.T. Semarang

Indah Karya, P.T. 1999. Pedoman Pengoperasian Bendungan Serbaguna Bili-Bili. Pedoman

Operasi. Makassar.

Lita Dwi A. 2001. Penetapan Aturan Operasi Waduk Berdasarkan Simulasi Di waduk Cacaban,

Tegal [ skripsi]. Bogor. Profran Sarjana, Institut Pertanian Bogor

Linsley,R.K dan J.B. Franzini.1991. Teknik Sumber Daya Air, Jilid 1 ( Terjemahan). Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Miza,J.H dan J.G. Cox 1963. Essensial of Simulation. Prentuce-Hall, Inc. New Jersey.

Pribadi Andik. 2001. Aturan Operasi Waduk Untuk Kasus Waduk Malahayu, Jawa Tengah [skripsi].

Bogor.Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Scwab. G.O., D.D Fangmeir, W.J Elliot dan R.K Frevert. 1997. Teknik Konservasi Tanah dan Air

(Terjemahan). Center of Land and Water Managment Studies Sriwijaya University.

Palembang.

Sehyan. E. 1990. Dasar-dasar Hidrologo (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Simarmata, Dj.A. 1982. Operations Research : Sebuah Pengantar, Teknik-teknik Optimasi Kuantatif

dari sistem-sistem operasional. PT. Gramedia. Jakarta.

Sri Harto Br. 1993. Analisis Hidrologi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Susanto, S. 1993. Prespektif dari Pengembangan Managemen Sumber Daya Air dan Irigasi untuk

pembangunan Pertanian. Penerbit liberty.Yogyakarta.

24

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Kalibrasi Data tahun 2005

Bulan Jumlah Hari

elevasi (m) Volume (m^3)

luas (m^2) Inflow( m^3/s)

inflow(m3) outflow ( (m^3/s) outflow total(m3) Curah hujan (mm) Curah hujan (m^3)

evp(mm) evp(m3) SP (mm)

sp(m3) model storage

A B

january 1 83,16 101.562.709 9.001.863 46,54 4.021.056 9,79 845.856 0 0 4,3 38.708 3 27.006 92.562.709 8,E+13 9,E+15

2 83,31 102.901.766 9.083.010 26,98 2.331.072 9,76 843.264 2 19.464 4,3 39.057 3 27.249 94.003.675 8,E+13 8,E+15

3 83,40 103.780.023 9.135.915 20,54 1.774.656 9,79 845.856 0 1.305 4,3 39.284 3 27.408 94.867.088 8,E+13 8,E+15

4 83,46 104.289.398 9.166.484 15,99 1.381.536 10,40 898.560 7 64.165 4,3 39.416 3 27.499 95.347.314 8,E+13 8,E+15

5 83,53 104.983.431 9.208.001 16,09 1.390.176 9,83 849.312 30 276.240 4,3 39.594 3 27.624 96.097.199 8,E+13 8,E+15

6 83,83 107.679.295 9.367.802 34,13 2.948.832 9,84 850.176 13 125.796 4,3 40.282 3 28.103 98.253.266 9,E+13 8,E+15

7 84,11 110.374.276 9.525.246 36,34 3.139.776 9,88 853.632 18 172.815 4,3 40.959 3 28.576 100.642.691 9,E+13 7,E+15

8 84,50 114.117.942 9.740.196 51,33 4.434.912 9,96 860.544 1 12.523 4,3 41.883 3 29.221 104.158.479 1,E+14 6,E+15

9 84,71 116.153.085 9.855.241 32,74 2.828.736 9,98 862.272 9 90.105 4,3 42.378 3 29.566 106.143.105 1,E+14 6,E+15

10 84,87 117.687.581 9.941.156 26,69 2.306.016 9,99 863.136 1 11.361 4,3 42.747 3 29.823 107.524.776 1,E+14 6,E+15

11 85,00 119.026.152 10.015.524 23,80 2.056.320 9,97 861.408 12 123.048 4,3 43.067 3 30.047 108.769.622 1,E+14 6,E+15

12 85,16 120.565.164 10.100.369 27,50 2.376.000 10,00 864.000 11 111.104 4,3 43.432 3 30.301 110.318.994 1,E+14 5,E+15

13 85,40 123.009.528 10.233.692 38,75 3.348.000 10,05 868.320 20 206.136 4,3 44.005 3 30.701 112.930.103 1,E+14 5,E+15

14 85,65 125.547.322 10.370.271 44,47 3.842.208 10,09 871.776 24 248.887 4,3 44.592 3 31.111 116.073.719 9,E+13 5,E+15

15 86,35 132.857.279 10.753.466 74,60 6.445.440 10,13 875.232 52 557.644 4,3 46.240 3 32.260 122.123.071 1,E+14 4,E+15

16 87,05 140.549.895 11.140.921 122,73 10.603.872 10,23 883.872 5 55.705 4,3 47.906 3 33.423 131.817.447 8,E+13 3,E+15

17 87,50 145.488.462 11.381.478 63,87 5.518.368 10,37 895.968 17 188.607 4,3 48.940 3 34.144 136.545.369 8,E+13 2,E+15

18 88,14 152.859.047 11.729.114 90,27 7.799.328 10,40 898.560 32 370.305 4,3 50.435 3 35.187 143.730.820 8,E+13 2,E+15

19 89,07 163.872.041 12.224.491 115,00 9.936.000 9,15 790.560 92 1.126.400 4,3 52.565 3 36.673 153.913.420 1,E+14 9,E+14

20 90,65 183.702.778 13.050.505 215,97 18.659.808 5,71 493.344 19 249.824 4,3 56.117 3 39.152 172.234.440 1,E+14 1,E+14

21 91,52 195.202.189 13.494.979 175,51 15.164.064 6,68 577.152 1 9.639 4,3 58.028 3 40.485 186.732.477 7,E+13 8,E+11

22 91,91 200.473.840 13.691.193 91,26 7.884.864 10,16 877.824 0 1.956 4,3 58.872 3 41.074 193.641.528 5,E+13 4,E+13

25

24 92,28 205.589.810 13.877.411 38,84 3.355.776 12,60 1.088.640 17 241.863 4,3 59.673 3 41.632 199.001.960 4,E+13 1,E+14

25 92,48 208.293.168 13.974.218 42,88 3.704.832 12,65 1.092.960 8 117.783 4,3 60.089 3 41.923 201.629.603 4,E+13 2,E+14

26 92,67 210.988.234 14.069.676 45,87 3.963.168 12,65 1.092.960 1 18.090 4,3 60.500 3 42.209 204.415.192 4,E+13 3,E+14

27 92,81 212.913.035 14.137.227 36,94 3.191.616 12,71 1.098.144 0 2.020 4,3 60.790 3 42.412 206.407.481 4,E+13 3,E+14

28 92,96 215.102.453 14.213.450 32,17 2.779.488 12,68 1.095.552 34 487.318 4,3 61.118 3 42.640 208.474.978 4,E+13 4,E+14

29 93,20 218.502.762 14.330.571 54,83 4.737.312 12,74 1.100.736 4 63.464 4,3 61.621 3 42.992 212.070.404 4,E+13 6,E+14

30 93,32 220.178.117 14.387.733 34,39 2.971.296 12,78 1.104.192 1 8.222 4,3 61.867 3 43.163 213.840.699 4,E+13 7,E+14

31 93,41 221.442.872 14.430.654 27,86 2.407.104 12,75 1.101.600 4 59.784 4,3 62.052 3 43.292 215.100.644 4,E+13 7,E+14

Feb 32 93,54 223.419.823 14.497.354 33,53 2.896.992 12,80 1.105.920 6 82.842 4,3 62.339 3 43.492 216.868.727 4,E+13 8,E+14

33 93,63 224.709.309 14.540.608 28,17 2.433.888 12,81 1.106.784 31 456.991 4,3 62.525 3 43.622 218.546.675 4,E+13 9,E+14

34 94,27 234.013.135 14.847.181 78,97 6.823.008 12,92 1.116.288 40 596.008 4,3 63.843 3 44.542 224.741.019 9,E+13 2,E+15

35 95,06 245.956.082 15.228.148 155,82 13.462.848 12,87 1.111.968 14 211.019 4,3 65.481 3 45.684 237.191.752 8,E+13 3,E+15

36 95,50 252.775.142 15.440.358 109,38 9.450.432 12,60 1.088.640 0 6.617 4,3 66.394 3 46.321 245.447.447 5,E+13 3,E+15

37 95,71 256.035.413 15.540.661 59,82 5.168.448 12,61 1.089.504 8 124.325 4,3 66.825 3 46.622 249.537.269 4,E+13 4,E+15

38 95,87 258.456.214 15.614.702 43,60 3.767.040 12,65 1.092.960 1 20.076 4,3 67.143 3 46.844 252.117.438 4,E+13 4,E+15

39 95,98 260.181.621 15.667.262 35,76 3.089.664 12,69 1.096.416 8 120.862 4,3 67.369 3 47.002 254.117.177 4,E+13 4,E+15

40 96,09 261.928.951 15.720.322 32,77 2.831.328 12,72 1.099.008 13 208.856 4,3 67.597 3 47.161 255.943.594 4,E+13 5,E+15

41 96,41 266.953.542 15.872.035 44,88 3.877.632 12,72 1.099.008 12 190.464 4,3 68.250 3 47.616 258.796.817 7,E+13 5,E+15

42 96,46 267.750.721 15.895.997 49,19 4.250.016 12,73 1.099.872 5 81.751 4,3 68.353 3 47.688 261.912.671 3,E+13 5,E+15

43 96,59 269.861.366 15.959.312 39,60 3.421.440 12,80 1.105.920 9 136.794 4,3 68.625 3 47.878 264.248.482 3,E+13 6,E+15

44 96,76 272.624.848 16.041.949 40,10 3.464.640 12,79 1.105.056 4 71.043 4,3 68.980 3 48.126 266.562.003 4,E+13 6,E+15

45 97,06 277.480.710 16.186.541 66,09 5.710.176 12,55 1.084.320 35 566.529 4,3 69.602 3 48.560 271.636.226 3,E+13 7,E+15

46 97,41 283.219.802 16.356.657 74,95 6.475.680 12,83 1.108.512 28 455.650 4,3 70.334 3 49.070 277.339.640 3,E+13 8,E+15

47 97,89 291.135.329 16.590.478 101,64 8.781.696 12,90 1.114.560 9 146.944 4,3 71.339 3 49.771 285.032.610 4,E+13 9,E+15

48 98,32 298.404.864 16.805.050 100,63 8.694.432 13,03 1.125.792 18 295.289 4,3 72.262 3 50.415 292.773.862 3,E+13 1,E+16

49 98,60 303.121.729 16.944.513 74,09 6.401.376 13,03 1.125.792 1 21.786 4,3 72.861 3 50.834 297.947.536 3,E+13 1,E+16

26

51 98,87 307.739.904 17.081.443 36,13 3.121.632 13,06 1.128.384 6 100.048 4,3 73.450 3 51.244 302.616.712 3,E+13 1,E+16

52 98,99 309.769.666 17.141.791 37,19 3.213.216 13,07 1.129.248 2 31.835 4,3 73.710 3 51.425 304.607.379 3,E+13 1,E+16

53 99,06 311.080.654 17.180.831 28,53 2.464.992 13,10 1.131.840 1 14.726 4,3 73.878 3 51.542 305.829.838 3,E+13 1,E+16

54 99,15 312.532.996 17.224.145 27,89 2.409.696 13,05 1.127.520 11 189.466 4,3 74.064 3 51.672 307.175.743 3,E+13 1,E+16

55 99,31 315.326.495 17.307.663 45,73 3.951.072 24,60 2.125.440 27 474.724 4,3 74.423 3 51.923 309.349.754 4,E+13 1,E+16

56 99,32 315.517.827 17.313.393 76,44 6.604.416 106,46 9.198.144 3 59.360 4,3 74.448 3 51.940 306.688.998 8,E+13 1,E+16

57 99,34 315.815.091 17.322.300 115,35 9.966.240 93,50 8.078.400 10 180.647 4,3 74.486 3 51.967 308.631.032 5,E+13 1,E+16

58 99,35 316.010.929 17.328.170 95,33 8.236.512 121,53 10.500.192 40 685.700 4,3 74.511 3 51.985 306.926.557 8,E+13 1,E+16

59 99,38 316.492.816 17.342.620 105,55 9.119.520 85,28 7.368.192 5 86.713 4,3 74.573 3 52.028 308.637.997 6,E+13 1,E+16

Maret 61 99,38 316.545.091 17.344.188 124,19 10.730.016 142,08 12.275.712 32 547.581 4,3 74.580 3 52.033 307.513.269 8,E+13 1,E+16

62 99,41 316.998.335 17.357.788 114,31 9.876.384 96,41 8.329.824 9 156.220 4,3 74.638 3 52.073 309.089.337 6,E+13 2,E+16

63 99,38 316.614.799 17.346.279 97,82 8.451.648 104,80 9.054.720 65 1.132.464 4,3 74.589 3 52.039 309.492.102 5,E+13 1,E+16 64 99,39 316.754.239 17.350.463 260,45 22.502.880 394,75 34.106.400 51 892.310 4,3 74.607 3 52.051 298.654.233 3,E+14 1,E+16

65 99,39 316.754.239 17.350.463 285,38 24.656.832 190,18 16.431.552 10 173.505 4,3 74.607 3 52.051 306.926.359 1,E+14 1,E+16 66 99,40 316.841.405 17.353.078 138,34 11.952.576 81,88 7.074.432 11 188.405 4,3 74.618 3 52.059 311.866.230 2,E+13 2,E+16

67 99,41 317.050.654 17.359.359 76,66 6.623.424 73,50 6.350.400 6 101.676 4,3 74.645 3 52.078 312.114.207 2,E+13 2,E+16

68 99,38 316.527.666 17.343.665 67,58 5.838.912 54,97 4.749.408 4 64.419 4,3 74.578 3 52.031 313.141.522 1,E+13 1,E+16

69 99,39 316.754.239 17.350.463 48,67 4.205.088 50,81 4.389.984 4 66.923 4,3 74.607 3 52.051 312.896.891 1,E+13 1,E+16

70 99,34 315.935.488 17.325.909 56,26 4.860.864 57,09 4.932.576 20 353.944 4,3 74.501 3 51.978 313.052.643 8,E+12 1,E+16

71 99,29 314.961.392 17.296.731 43,11 3.724.704 46,49 4.016.736 0 0 4,3 74.376 3 51.890 312.634.345 5,E+12 1,E+16

72 99,21 313.572.540 17.255.191 35,77 3.090.528 40,33 3.484.512 0 0 4,3 74.197 3 51.766 312.114.398 2,E+12 1,E+16

73 99,12 312.117.682 17.211.752 25,42 2.196.288 40,28 3.480.192 9 154.906 4,3 74.011 3 51.635 310.859.754 2,E+12 1,E+16

74 99,05 310.838.939 17.173.629 23,13 1.998.432 40,23 3.475.872 3 49.068 4,3 73.847 3 51.521 309.306.014 2,E+12 1,E+16

75 99,03 310.442.050 17.161.807 22,16 1.914.624 33,70 2.911.680 1 22.065 4,3 73.796 3 51.485 308.205.742 5,E+12 1,E+16

76 99,03 310.528.307 17.164.376 20,96 1.810.944 23,66 2.044.224 3 58.849 4,3 73.807 3 51.493 307.906.011 7,E+12 1,E+16

77 99,02 310.321.309 17.158.212 23,23 2.007.072 19,30 1.667.520 0 4.902 4,3 73.780 3 51.475 308.125.211 5,E+12 1,E+16

27

79 99,11 311.875.548 17.204.529 18,79 1.623.456 19,24 1.662.336 17 290.019 4,3 73.979 3 51.614 308.035.283 1,E+13 1,E+16

80 99,21 313.572.540 17.255.191 31,55 2.725.920 15,00 1.296.000 8 138.042 4,3 74.197 3 51.766 309.477.281 2,E+13 1,E+16

81 99,25 314.249.206 17.275.421 34,28 2.961.792 19,83 1.713.312 11 190.030 4,3 74.284 3 51.826 310.789.680 1,E+13 1,E+16

82 99,21 313.555.199 17.254.673 42,60 3.680.640 33,95 2.933.280 0 4.930 4,3 74.195 3 51.764 311.416.011 5,E+12 1,E+16

83 99,31 315.343.886 17.308.183 27,26 2.355.264 39,30 3.395.520 5 81.596 4,3 74.425 3 51.925 310.331.001 3,E+13 1,E+16

84 99,35 316.092.185 17.330.606 41,01 3.543.264 39,02 3.371.328 63 1.086.877 4,3 74.522 3 51.992 311.463.300 2,E+13 1,E+16

85 99,33 315.604.816 17.316.000 90,90 7.853.760 80,76 6.977.664 1 14.842 4,3 74.459 3 51.948 312.227.832 1,E+13 1,E+16

86 99,29 314.996.154 17.297.771 60,96 5.266.944 70,93 6.128.352 32 546.115 4,3 74.380 3 51.893 311.786.265 1,E+13 1,E+16

87 99,34 315.778.831 17.321.214 82,96 7.167.744 89,98 7.774.272 11 185.584 4,3 74.481 3 51.964 311.238.877 2,E+13 1,E+16

88 99,33 315.709.219 17.319.128 68,81 5.945.184 58,63 5.065.632 57 984.716 4,3 74.472 3 51.957 312.976.715 7,E+12 1,E+16

89 99,26 314.440.198 17.281.134 90,00 7.776.000 90,00 7.776.000 11 190.092 4,3 74.309 3 51.843 313.040.656 2,E+12 1,E+16

90 99,32 315.517.827 17.313.393 47,36 4.091.904 48,18 4.162.752 4 74.200 4,3 74.448 3 51.940 312.917.620 7,E+12 1,E+