KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PATI UMBI KELADI SEBARING

(Alocasia macrorhiza) YANG DIMODIFIKASI DENGAN

METODE ASETILASI DAN APLIKASINYA PADA

PRODUK MI KERING

TESIS

SISILIA FLORINA YANTI 127051004/IPN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PANGAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PATI UMBI KELADI SEBARING

(Alocasia macrorhiza) YANG DIMODIFIKASI DENGAN

METODE ASETILASI DAN APLIKASINYA PADA

PRODUK MI KERING

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Pertanian pada Program Studi Ilmu Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

OLEH

SISILIA FLORINA YANTI 127051004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PANGAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Judul Tesis :

Karakteristik Fisikokimia Pati Umbi Keladi Sebaring

(

Alocasia macrorhiza

) Yang Dimodifikasi Dengan Metode

Asetilasi Dan Aplikasinya Pada Produk Mi Kering

Nama : Sisilia Florina Yanti

NIM : 127051004

Program Studi : Magister Ilmu Pangan

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

(Dr. Ir. Herla Rusmarilin, MP) (Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si)

Ketua Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Fakultas Pertanian

(Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si) (Prof. Dr. Ir. Darma Bakti, MS)

Tesis ini telah diuji di Medan pada Tanggal: 29 Agustus 2014

Komisi Pembimbing : 1. Dr. Ir. Herla Rusmarilin, MP 2. Dr. Ir. Elisa Julianti, Msi

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam tesis KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PATI UMBI KELADI SEBARING (Alocasia macrorhiza) YANG DIMODIFIKASI DENGAN METODE ASETILASI DAN APLIKASINYA PADA PRODUK MI KERING adalah benar merupakan gagasan dan hasil penulisan saya sendiri di bawah arahan komisi pembimbing. Semua data dan sumber informasi yang digunakan dalam tesis ini telah dinyatakan secara jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis serta dapat diperiksa kebenarannya. Tesis ini juga belu pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program studi sejenis di perguruan tinggi lain.

Medan, Oktober 2014

ABSTRAK

SISILIA FLORINA YANTI. Karakteristik Fisikokimia Pati Umbi Keladi Sebaring (Alocasia macrorhiza) Yang Dimodifikasi Dengan Metode Asetilasi Dan Aplikasinya Pada Produk Mi Kering, dibimbing oleh Herla Rusmarilin dan Elisa Julianti.

Keladi sebaring adalah salah satu jenis keladi yang banyak terdapat di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keladi sebaring merupakan sumber karbohidrat dalam bentuk pati sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan yang berbasis pati seperti mi kering. Pati alami memiliki kelemahan yaitu tidak larut dalam air dingin, membutuhkan waktu yang lama dalam pemasakan, pasta yang dihasilkan cukup keras, dan mempunyai kestabilan yang rendah sehingga perlu dilakukan modifikasi pati.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik sifat fisik, kimia dan fungsional pati umbi keladi sebaring yang dimodifikasi dengan metode asetilasi serta pengaruhnya terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik dari mi kering yang dibuat dari campuran terigu dan pati asetilasi dari keladi sebaring dengan penambahan sodium tripolifosfat.

Penelitian dilakukan dalam dua (2) tahap; Tahap I yaitu karakteristik umbi, tepung dan pati asetilasi keladi sebaring, dan Tahap II yaitu aplikasi pati asetilasi pada mi kering, yang dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari dua (2) faktor. Faktor I adalah rasio pati asetilasi dan tepung terigu (P) terdiri dari empat (4) level yaitu : 0:100 (P1); 25:75 (P2); 50:50 (P3); dan 75:25 (P4). Faktor II adalah konsentrasi sodium tripolifosfat (F) yang terdiri dari tiga (3) taraf yaitu 0,4% (F1); 0,5% (F2); dan 0,6% (F3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati umbi keladi sebaring yang dimodifikasi secara asetilasi memiliki karakteristik fisik, kimia dan fungsional yang berbeda dengan pati alaminya. Pati asetilasi dari umbi keladi sebaring memiliki kadar pati resisten 11,12% lebih tinggi dari kadar pati resisten pada pati alaminya yang hanya 4,75%. Kadar oksalat pati asetilasi lebih rendah (7,20%) dibanding pati alami (17,33%). Swelling power pada pati asetilasi lebih tinggi 68,40% dibanding pati alaminya (38,44%), tetapi daya serap air dan daya serap minyak pada pati asetilasi hampir sama dengan pati alami. Pada pengolahan pati asetilasi dari keladi sebaring menjadi mi kering rasio pati asetilasi dan tepung terigu serta konsentrasi sodium tripolifosfat memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia dan sensori mi yang dihasilkan. Pada rasio pati asetilasi dan tepung terigu 25:75 dan konsentrasi sodium tripolifosfat 0,4%, mi kering memiliki kadar protein yang lebih tinggi (5,16%), kadar serat dan total gula yang lebih rendah (23,5% dan 13,57%), kehilangan padatan akibat pemasakan 8,33% serta nilai organoleptik yang dapat diterima.

ABSTRACT

SISILIA FLORINA YANTI. Physicochemical Characteristization of “Sebaring”Taro (Alocasia macrorhiza) Starch Modified by Acetylation Method and its Application on Dried Noodles, supervised by Herla Rusmarilin and Elisa Julianti.

“Sebaring” taro is one of taro types that is widely available in Maumere, Flores, East Nusa Tenggara. It is a source of carbohydrates in the form of starch that can be used as raw materials for starch-based food such as dried noodles. Natural starch has a weakness that is not soluble in cold water, take a long time in cooking, pasta produced quite hard, and has a low stability that it needs to be starch modified.

This was aimed to study the characteristics of physical, chemical and functional “Sebaring” taro tuber starch that modified by acetylation method and its influence on physical, chemical and organoleptic characteristics of dried noodles made from a mixture of flour and acetylat starch of “Sebaring” taro with the addition of sodium tripolyphosphate.

The research was conducted in two (2) phase. The first phase is characteristic of taro, flour and acetylated starch, and the second phase is the application in dried noodles, who is using a factorial completely randomized design consisting of two (2) factors. The first factor was the ratio of acetylated starch and wheat flour (P) consists of four (4) levels: 0: 100 (P1); 25:75 (P2); 50:50 (P3); and 75:25 (P4). The second was the concentration of sodium tripolyphosphate (F) consisting of three (3) level of 0.4% (F1); 0.5% (F2); and 0.6% (F3). The results showed that the modified starch physical characteristics, chemical and functionally different had from native starch. acetylated Starch of “Sebaring” taro had resistant starch content of 11.12% that higher than those of natural starch 4.75%. The oxalate levels was lower (7.20%) compared to the natural starch (17.33%). The swelling power was 68.40% compared to natural starch (38.44%), but the water and oil absorption similar to the natural starch. The ratio of acetylated starch and wheat flour and sodium tripolyphosphate had significant effect on physical, chemical and sensory characteristic noodle produced. The ratio of acetylated starch and the concentration of sodium tripolyphosphate of 0.4% and wheat floor of 25:75, the dried noodles had a higher protein content (5.16%), fiber content and acceptable organoleptic value, cooking loss of 8.33% and lower total sugar (23.5% and 13, 57%).

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pangkalan Berandan pada tanggal 14 Oktober 1968 dari Bapak R. Freddy dan Ibu Remy Br. Hutagaol (+). Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di TK P.Brandan, SDK Maumere, SMP Frater Maumere, dan SMA Kristen Kalam Kudus Medan. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Katolik St. Thomas Medan.

Tahun 2006 penulis mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Nipa Maumere sebagai staf pengajar di jurusan Agroteknologi dan Agribisnis. Melalui proses penjenjangan yang panjang, pada tahun 2008 penulis dipromosikan sebagai Ketua Program Studi Agroteknologi.

Sejak tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Ilmu Pangan, dan pada tanggal 29 Agustus 2014 penulis mempertahankan Tesis dengan judul “Karakteristik Fisikokimia Pati Umbi Keladi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena kasih karunia-Nya lah maka penulis mampu menyelesaikan tesis ini berjudul “Karakteristik Fisikokimia Pati Umbi Keladi Sebaring (Alocasia macrorhiza) Yang Dimodifikasi Dengan Metode Asetilasi Dan Aplikasinya Pada Produk Mi Kering”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Ilmu Pangan Fakultas Pertanian Universias Sumatera Utara Medan.

Keberhasilan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Herla Rusmarilin, MP selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan masukan, saran, dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaran Kaban dan Bapak Prof. Dr. Ir. Zulkifli Lubis selaku komisi penguji dalam memberikan koreksi, masukan serta saran pada tesis ini.

3. Bapak Ir. Apul Sitohang, M.Si yang telah mengizinkan penulis untuk dapat menggunakan Laboratorium Teknologi Pangan di Universitas katolik St.Thomas Medan. 4. Bapak Negara N. Simbolon yang telah membantu memberikan arahan dan dorongan

serta waktu dalam melakukan analisa di Laboratorium Teknologi Pangan di Universitas Katolik St.Thomas Medan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Keluarga yang telah memberikan doa, harapan dan motivasi.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kandungan Kimia Keladi ... 7

Senyawa Oksalat ... 8

Bentuk dan Ukuran Granula Pati ... 10

Pati ... 11

Komposisi Kimia Mi Kering ... 24

Sodium Tripolyphospate(STPP) ... 25

Bahan Pembuatan Mi ... 26

Tahapan Pembuatan Mi Kering ... 30

METODOLOGI PENELITIAN ... 32

Waktu dan Tempat Penelitian ... 32

Bahan Penelitian ... 32

Pengamatan dan Pengukuran Data ... 37

Kadar Abu ... 37

Kehilangan Padatan Akibat Pemanasan (KPAP) ... 45

Persen Pemanjangan ... 45

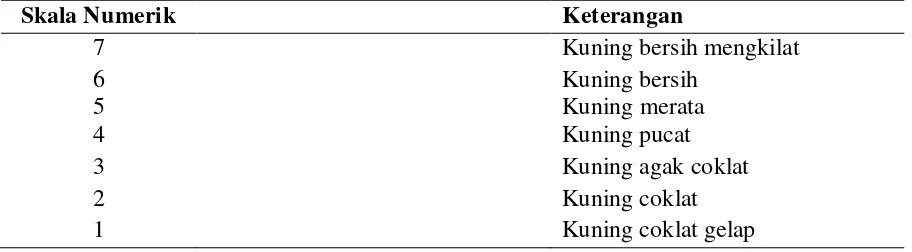

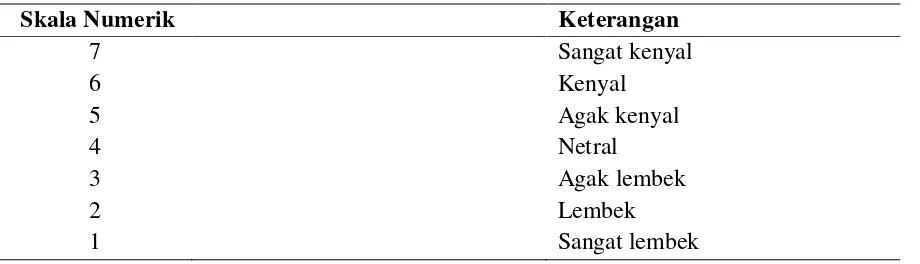

Uji Sensori (Warna, Rasa dan Tekstur) ... 45

Skema Penelitian ... 47

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 50

Karakteristik Umbi Keladi Sebaring ... 50

Karakteristik Tepung, Pati Alami Dan Pati Asetilasi ... 50

Kadar Air ... 53

Aplikasi Pati Asetilasi Dalam Pembuatan Mi Kering ... 63

Karakteristik Kimia Mi Kering ... 63

Kadar Air ... 64

Kadar Abu ... 66

Kadar Protein ... 67

Kadar Serat ... 68

Total Gula ... 70

Karakteristik Pemasakan Mi Kering ... 72

Kehilangan Padatan Akibat Pemanasan (KPAP) ... 72

Daya Serap Air ... 74

Persen Pemanjangan ... 76

Karakteristik Organoleptik Mi Kering ... 76

Organoleptik Warna ... 77

Organoleptik Rasa ... 79

Organoleptik Tekstur ... 80

KESIMPULAN DAN SARAN ... 82

DAFTAR TABEL

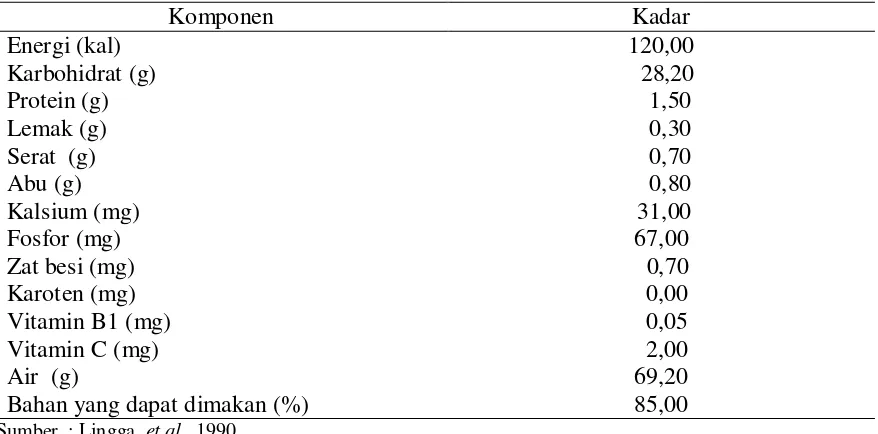

1. Komponen kimia umbi keladi ... 7

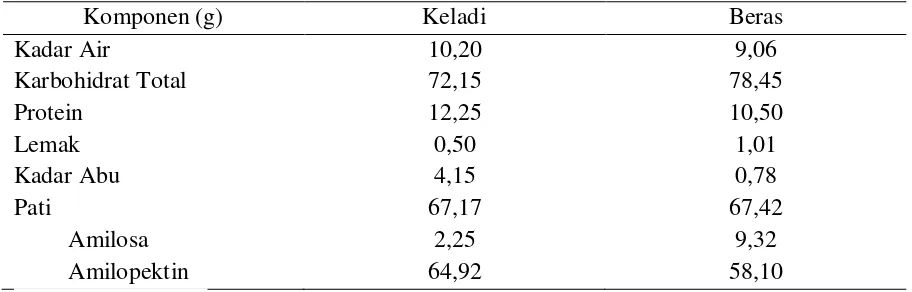

2. Perbandingan komposisi keladi dan beras ... 8

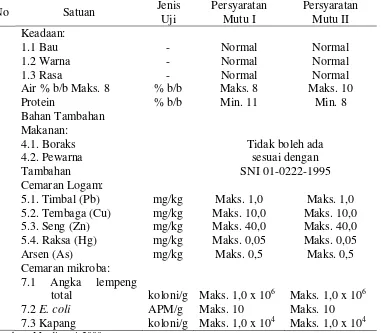

3. Syarat mutu mi kering menurut SNI 01-2974-1996 ... 25

4. Syarat mutu tepung terigu sebagai bahan makanan ... 29

5. Uji sensorik terhadap warna ... 46

6. Uji sensorik terhadap rasa ... 46

7. Uji sensorik terhadap tekstur ... 46

8. Deskriptif umbi keladi sebaring ... 50

9. Karakteristik fisik, kimia, fungsional tepung, pati dan pati asetilasi keladi sebaring ... 53

10. Viskositas puncak dan viskositas awal pada tepung, pati dan pati asetilasi ... 61

11. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu terhadap karakteristik kimia mi kering ... 64

12. Pengaruh konsentrasi STPP terhadap karakteristik kimia mi kering ... 64

13. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu terhadap karakteristik pemasakan mi kering ... 72

14. Pengaruh konsentrasi STPP terhadap karakteristik pemasakan mi kering... 72

15. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu terhadap karakteristik organoleptik mi kering ... 77

DAFTAR GAMBAR

1. Pohon keladi sebaring ... 6

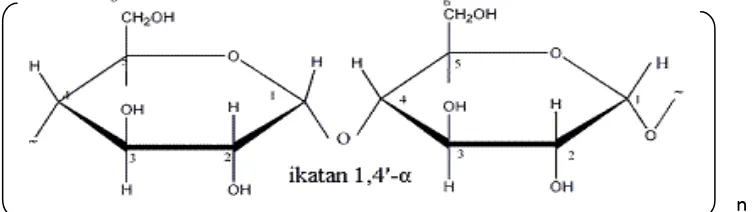

2. Struktur amilosa ... 12

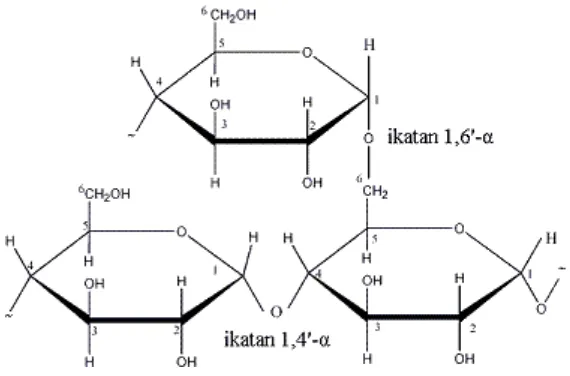

3. Stuktur amilopektin ... 13

4. Reaksi asetilasi pati ... 18

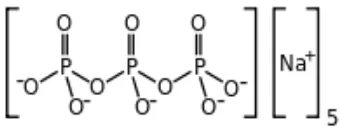

5. Struktur kimia sodium tripolyphospate ... 26

6. Skema pembuatan tepung keladi sebaring ... 47

7. Skema ekstraksi pati alami keladi sebaring ... 48

8. Skema modifikasi pati dengan metode asetilasi ... 48

9. Skema pembuatan mi kering ... 49

10. Umbi keladi sebaring ... 50

11. Penampilan tepung, pati alami dan pati asetilasi keladi sebaring ... 52

12. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap kadar air mi kering ... 66

13. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap kadar protein mi kering ... 68

14. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap kadar serat mi kering ... 70

15. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap kadar serat mi kering ... 71

16. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap kehilangan padatan akibat pemanasan mi kering ... 74

17. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap daya serap air mi kering ... 75

18. Pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan konsentrasi STPP terhadap warna mi kering... 78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Analisis Ragam Kadar Air dan Kadar Abu Mi Kering ... 92 2. Daftar Analisis Ragam Kadar Serat dan Protein Mi Kering ... 93 3. Daftar Analisis Ragam Total Gula dan Kehilangan Padatan Akibat

Pemanasan Mi Kering ... 94 4. Daftar Analisis Ragam Daya Serap Air dan Persen Pemanjanagan Mi

Kering ... 95 5. Daftar Analisis Ragam Nilai Organoleptik Warna dan Rasa Mi

ABSTRAK

SISILIA FLORINA YANTI. Karakteristik Fisikokimia Pati Umbi Keladi Sebaring (Alocasia macrorhiza) Yang Dimodifikasi Dengan Metode Asetilasi Dan Aplikasinya Pada Produk Mi Kering, dibimbing oleh Herla Rusmarilin dan Elisa Julianti.

Keladi sebaring adalah salah satu jenis keladi yang banyak terdapat di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keladi sebaring merupakan sumber karbohidrat dalam bentuk pati sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan yang berbasis pati seperti mi kering. Pati alami memiliki kelemahan yaitu tidak larut dalam air dingin, membutuhkan waktu yang lama dalam pemasakan, pasta yang dihasilkan cukup keras, dan mempunyai kestabilan yang rendah sehingga perlu dilakukan modifikasi pati.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik sifat fisik, kimia dan fungsional pati umbi keladi sebaring yang dimodifikasi dengan metode asetilasi serta pengaruhnya terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik dari mi kering yang dibuat dari campuran terigu dan pati asetilasi dari keladi sebaring dengan penambahan sodium tripolifosfat.

Penelitian dilakukan dalam dua (2) tahap; Tahap I yaitu karakteristik umbi, tepung dan pati asetilasi keladi sebaring, dan Tahap II yaitu aplikasi pati asetilasi pada mi kering, yang dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari dua (2) faktor. Faktor I adalah rasio pati asetilasi dan tepung terigu (P) terdiri dari empat (4) level yaitu : 0:100 (P1); 25:75 (P2); 50:50 (P3); dan 75:25 (P4). Faktor II adalah konsentrasi sodium tripolifosfat (F) yang terdiri dari tiga (3) taraf yaitu 0,4% (F1); 0,5% (F2); dan 0,6% (F3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati umbi keladi sebaring yang dimodifikasi secara asetilasi memiliki karakteristik fisik, kimia dan fungsional yang berbeda dengan pati alaminya. Pati asetilasi dari umbi keladi sebaring memiliki kadar pati resisten 11,12% lebih tinggi dari kadar pati resisten pada pati alaminya yang hanya 4,75%. Kadar oksalat pati asetilasi lebih rendah (7,20%) dibanding pati alami (17,33%). Swelling power pada pati asetilasi lebih tinggi 68,40% dibanding pati alaminya (38,44%), tetapi daya serap air dan daya serap minyak pada pati asetilasi hampir sama dengan pati alami. Pada pengolahan pati asetilasi dari keladi sebaring menjadi mi kering rasio pati asetilasi dan tepung terigu serta konsentrasi sodium tripolifosfat memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia dan sensori mi yang dihasilkan. Pada rasio pati asetilasi dan tepung terigu 25:75 dan konsentrasi sodium tripolifosfat 0,4%, mi kering memiliki kadar protein yang lebih tinggi (5,16%), kadar serat dan total gula yang lebih rendah (23,5% dan 13,57%), kehilangan padatan akibat pemasakan 8,33% serta nilai organoleptik yang dapat diterima.

ABSTRACT

SISILIA FLORINA YANTI. Physicochemical Characteristization of “Sebaring”Taro (Alocasia macrorhiza) Starch Modified by Acetylation Method and its Application on Dried Noodles, supervised by Herla Rusmarilin and Elisa Julianti.

“Sebaring” taro is one of taro types that is widely available in Maumere, Flores, East Nusa Tenggara. It is a source of carbohydrates in the form of starch that can be used as raw materials for starch-based food such as dried noodles. Natural starch has a weakness that is not soluble in cold water, take a long time in cooking, pasta produced quite hard, and has a low stability that it needs to be starch modified.

This was aimed to study the characteristics of physical, chemical and functional “Sebaring” taro tuber starch that modified by acetylation method and its influence on physical, chemical and organoleptic characteristics of dried noodles made from a mixture of flour and acetylat starch of “Sebaring” taro with the addition of sodium tripolyphosphate.

The research was conducted in two (2) phase. The first phase is characteristic of taro, flour and acetylated starch, and the second phase is the application in dried noodles, who is using a factorial completely randomized design consisting of two (2) factors. The first factor was the ratio of acetylated starch and wheat flour (P) consists of four (4) levels: 0: 100 (P1); 25:75 (P2); 50:50 (P3); and 75:25 (P4). The second was the concentration of sodium tripolyphosphate (F) consisting of three (3) level of 0.4% (F1); 0.5% (F2); and 0.6% (F3). The results showed that the modified starch physical characteristics, chemical and functionally different had from native starch. acetylated Starch of “Sebaring” taro had resistant starch content of 11.12% that higher than those of natural starch 4.75%. The oxalate levels was lower (7.20%) compared to the natural starch (17.33%). The swelling power was 68.40% compared to natural starch (38.44%), but the water and oil absorption similar to the natural starch. The ratio of acetylated starch and wheat flour and sodium tripolyphosphate had significant effect on physical, chemical and sensory characteristic noodle produced. The ratio of acetylated starch and the concentration of sodium tripolyphosphate of 0.4% and wheat floor of 25:75, the dried noodles had a higher protein content (5.16%), fiber content and acceptable organoleptic value, cooking loss of 8.33% and lower total sugar (23.5% and 13, 57%).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program aksi mengatasi kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Ketahanan pangan dibangun sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu ke waktu.

Produksi pangan di Indonesia terus meningkat, namun peningkatan ini tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga terjadi masalah dalam hal ketersediaan pangan. Ketergantungan pada komoditas pangan pokok tertentu seperti beras menjadi salah satu penyebab sulitnya mengatasi masalah ketersediaan pangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencari berbagai alternatif produk pangan baru yang dapat digunakan sebagai pangan pokok dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di masyarakat.

Berbagai komoditas pertanian memiliki kelayakan yang cukup baik untuk dikembangkan di negeri ini, salah satunya adalah umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan bahan pangan yang memiliki rasa yang unik dan kandungan gizi yang baik, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif. Keladi sebaring merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki potensi besar sebagai bahan pangan sumber serat yang cukup baik tetapi belum dikembangkan. (Widiawan, et al., 2012).

potensial untuk usaha penelitian dan pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan pokok lokal.

Pati memegang peranan penting dalam industri pengolahan pangan. Dalam perdagangan dikenal dua macam pati yaitu pati yang belum dimodifikasi dan pati yang telah dimodifikasi. Pati yang belum dimodifikasi adalah semua jenis pati yang dihasilkan dari pabrik pengolahan dasar misalnya tepung tapioka. Pati yang belum dimodifikasi (pati alami) seperti tapioka, pati jagung, dan pati-patian lain mempunyai beberapa kendala jika dipakai sebagai bahan baku dalam industri pangan maupun non pangan (Koswara, 2009a).

Salah satu bahan baku pembuatan pati adalah keladi yang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai spesies tanaman keladi, seperti keladi sebaring, keladi minyak, keladi gajah, keladi betawi, keladi udang, dan lain-lain. Masing-masing daerah memiliki nama yang berbeda. Biasanya masyarakat mengkonsumsi keladi hanya sebagai camilan. Namun, di beberapa daerah umbi keladi atau keladi dijadikan makanan pokok pengganti beras.

Maumere merupakan salah satu daerah di Pulau Flores-NTT yang banyak ditemukan berbagai tanaman keladi diantaranya keladi sebaring (Alocasia macrorhiza). Tanaman keladi sebaring banyak dibudidayakan oleh masyarakat bukan untuk dikonsumsi oleh manusia tetapi dijadikan pakan ternak, terutama babi. Masyarakat beranggapan bahwa keladi sebaring mengandung racun yang berakibat kematian jika dikonsumsi manusia.

“sharing” mekanis yang baik serta daya pengental yang tahan terhadap kondisi asam dan

suhu sterilisasi (Wirakartakusuma, et al., 1989).

Modifikasi secara kimia dapat dilakukan dengan cara penambahan reagen atau bahan kimia tertentu dengan tujuan mengganti gugus hidroksil (OH-) pada pati. Sebagai contoh, dengan adanya distribusi gugus asetil yang menggantikan gugus OH- melalui reaksi asetilasi akan mengurangi kekuatan ikatan hidrogen di antara pati dan menyebabkan ganula pati menjadi lebih mengembang (banyak menahan air), mudah larut dalam air, serta meningkatkan freeze-thaw stability pati (Adebowale dan Lawal, 2002; Adebowale et al., 2005; Singh, 2004).

Metode asetilasi merupakan metode yang sangat penting untuk memodifikasi karakteristik pati karena metode ini dapat memberikan efek pengentalan (sebagai thickening agent) pada berbagai makanan (Yeh, 1993). Keunggulan sifat fisika kimia yang dimiliki oleh pati terasetilasi seperti suhu gelatinisasi, swelling power, solubility, dan tingkat kejernihan pasta (paste clarity) yang tinggi, serta memiliki stabilitas penyimpanan dan pemasakan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pati asalnya (Raina, et al., 2006). Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan dari pati terasetilasi lebih stabil dan tahan terhadap retrogadasi. Sifat fisika-kimia pada pati yang terasetilasi ini dipengaruhi oleh jumlah distribusi gugus asetil yang menggantikan gugus hidroksil (OH-) pada pati (Yeh, 1993).

Mi merupakan salah satu makanan yang paling populer di Asia terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Mi instan disukai karena penyajiannya yang cepat. Mi biasanya terbuat dari tepung terigu, sehingga kebutuhan gandum untuk pembuatan tepung diperlukan sangat banyak. Tetapi kondisinya sekarang ini, ketersediaan tepung terigu semakin sedikit dan semakin mahal. Oleh karena itu dalam pembuatan mi instan penggunaan tepung terigu disubstitusi dengan pati keladi.

Perumusan Masalah

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu propinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan pangan, khususnya Maumere. Sementara, banyak potensi alam yang ada di daerah ini yang dapat menggantikan beras dengan bahan makanan berkomposisi sama atau lebih bergizi seperti umbi-umbian. Salah satu umbi yang banyak terdapat di NTT adalah umbi keladi sebaring. Pengolahan umbi keladi sebaring menjadi produk tepung dan pati akan meningkatkan umur simpan dan memperluas penggunaannya sebagai bahan baku pangan. Pati modifikasi dari umbi keladi sebaring dapat digunakan sebagai bahan pengganti terigu dalam pembuatan mie kering, sehingga penggunaan terigu yang merupakan produk impor dapat dikurangi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakteristik umbi keladi sebaring, mengetahui pengaruh rasio pati asetilasi dan tepung terigu dengan metode asetilasi terhadap mi kering, mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi sodium tripolifosfat (STPP) terhadap mi kering, mengetahui pengaruh interaksi pati asetilasi dan tepung terigu dengan penambahan sodium tripolifosfat (STPP) terhadap mutu mi kering.

Kegunaan Penelitian

informasi bagi para petani untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya, sebagai sumber data dalam penyusunan tesis di Progam Magister Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan, serta sebagai informasi bagi peneliti lanjutan dalam penggunaan pati modifikasi keladi sebaring dengan metode kimia lainnya.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Keladi Sebaring

Tanaman keladi sebaring ( Alocasia macrorrhiza ) merupakan salah satu spesies tumbuhan famili Araceae yang berasal dari Asia Tenggara. Batang keladi sebaring tidak

boleh dimakan, namun batang ini telah dipergunakan

sebagai makanan di Malaysia dan Singapura semasa pendudukan Jepang. Batang keladi harus dimasak dalam waktu yang lama supaya dapat menghilangkan hablur-hablur oksalat

yang beracun (Wikipedia, 2013).

Gambar 1. Pohon Keladi Sebaring ( Alocasia macrorrhiza )

Kandungan Kimia Keladi

Pemanfaatan keladi sebagai bahan pangan disebabkan memiliki komponen makronutrien dan mikronutrien yang mencukupi nilai gizi. Kandungan kimia dalam keladi dipengaruhi oleh varietas, iklim, kesuburan tanah, dan umur panen (Lingga, et al., 1990). Keladi mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, rendah lemak dan serat yang cukup baik untuk memperlancar kerja pencernaan. Kandungan vitamin yang terdapat dalam umbi keladi adalah vitamin C dan vitamin B1. Komponen kimia keladi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen kimia umbi keladi

Komponen Kadar

Energi (kal) 120,00

Karbohidrat (g) 28,20

Protein (g) 1,50

Lemak (g) 0,30

Serat (g) 0,70

Abu (g) 0,80

Kalsium (mg) 31,00

Fosfor (mg) 67,00

Zat besi (mg) 0,70

Karoten (mg) 0,00

Vitamin B1 (mg) 0,05

Vitamin C (mg) 2,00

Air (g) 69,20

Bahan yang dapat dimakan (%) 85,00

Sumber : Lingga, et al., 1990

Tabel 2. Perbandingan komposisi kimia tepung keladi dan tepung beras

Komponen (g) Keladi Beras

Kadar Air 10,20 9,06

Karbohidrat Total 72,15 78,45

Protein 12,25 10,50

Lemak 0,50 1,01

Kadar Abu 4,15 0,78

Pati 67,17 67,42

Amilosa 2,25 9,32

Amilopektin 64,92 58,10

Sumber : Syamsir, 2012

Kendala pada umbi keladi adalah kandungan yang ada di dalam umbi keladi yaitu adanya kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal di mulut. Banyak upaya untuk mereduksi kadar kalsium oksalat pada umbi keladi, supaya tidak menimbulkan gatal pada saat dikonsumsi. Kristal kalsium oksalat dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan perendaman dalam larutan garam, pengukusan, perebusan, penggorengan, pemanggangan, dan kombinasi perlakuan. Jumlah oksalat yang diijinkan sehingga layak untuk dikonsumsi adalah sebesar 71 mg/100g (Dedeh dan Sackey, 2004).

Senyawa Oksalat

Keladi mengandung asam oksalat yang mempengaruhi penyerapan kalsium dalam saluran pencernaan, yaitu dengan pembentukan ikatan-ikatan kalsium yang tidak dapat larut air. Kalsium oksalat berbentuk kristal yang menyerupai jarum. Keberadaan asam oksalat diduga dapat mengganggu penyerapan kalsium. Asam oksalat bersifat larut dalam air, sementara kalsium oksalat tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam kuat (Koswara, 2013).

dikelilingi lendir. Kapsul-kapsul ini terletak di suatu area di antara dua vakuola. Ujung dari kapsul menyembul ke dalam perbatasan vakuola-vakuola pada dinding sel. Vakuola-vakuola berisi air sehingga bila diberi perlakuan mekanis maka air akan masuk ke dalam kapsul melalui dinding sel. Tekanan air terhadap dinding sel akan meningkat sehingga kristal kalsium oksalat yang berbentuk jarum terdesak ke luar. Cara untuk menghilangkan rasa gatal umbi keladi adalah dengan pemasakan, pengeringan, dan pemasakan asam nitrit misalnya asam klorida encer. Rasa gatal pada keladi dapat dihilangkan dengan perendaman menggunakan larutan garam dapur (Chotimah dan Fajarini, 2013).

Pencucian dan perendaman dengan air berfungsi untuk menghilangkan zat-zat pengotor dalam keladi. Penurunan kadar oksalat terjadi karena reaksi antara natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksalat (CaC2O4). Garam (NaCl) dilarutkan dalam air terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Ion-ion tersebut bersifat seperti magnet. Ion Na+ menarik ion-ion yang bermuatan negatif dan Ion Cl-menarik ion-ion yang bermuatan positif. Sedangkan kalsium oksalat (CaC2O4) dalam air terurai menjadi ion-ion Ca2+ dan C2O42-. Na+ mengikat ion C2O4 2-membentuk natrium oksalat (Na2C2O4). Ion Cl- mengikat Ca2+ membentuk endapan putih kalsium diklorida (CaCl2) yang mudah larut dalam air. Reaksinya adalah :

CaC2O4 + 2 NaCl Na2C2O4 + CaCl2

Bentuk Dan Ukuran ganula Pati

Pati terdapat dalam bentuk ganula. Ganula pati berwarna putih, mengilap, tidak

berbau, dan tidak berasa. Ganula tersusun oleh dua komponen polosakarida utama, yaitu

amilosa dan amilopektin. Setiap sumber pati memiliki jumlah amilosa dan amilopektin yang

berbeda-beda. Kandungan amilosa umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan amilopektin.

Kekuatan gel atau film pati ditentukan oleh kandungan amilosa karena struktur amilosa yang

linier lebih mudah berikatan dengan sesamanya melalui ikatan hidrogen. Sementara

memberikan struktur gel pati dan film kurang kompak dan tidak cocok digunakan sebagai

gelling agent atau film forming akan tetapi digunakan sebagai pengental. Ganula pati

memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, tergantung sumbernya. Ganula pati ada yang

berbentuk bulat, oval, elips terpotong (trancuted), poliginal, dan lain-lain (Nurulnuni, 2013).

Ukuran diameter ganula pati juga bervariasi dengan kisaran 2-100 µ m. Ukuran ganula

berperan penting dalam proses pengolahan, berkaitan dengan suhu gelatinisasi atau

kebutuhan energi yang diperlukan (Radley, 1976). Struktur pati yang rapat mempunyai daya

ikat air yang lebih tinggi, selain itu terjadi pemutusan ikatan hidrogen pada rantai linier dan

berkurangnya daerah amorf yang mudah dimasuki air. Struktur fisik pati pada ganula pati,

mempengaruhi sifat pati ketika digunakan dalam produk-produk pangan. Pati dengan ukuran

ganula kecil memiliki suhu gelatinisasi yang tinggi karena cenderung memiliki ikatan antar

molekul yang lebih kuat, akibatnya kebutuhan energi untuk proses gelatinisasi menjadi lebih

tinggi. Suhu gelatinisasi tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran, tetapi lebih dipengaruhi oleh

struktur ganula pati tersebut. Ukuran ganula pati pada serealia (seperti pada beras) relatif

lebih kecil dibandingkan dengan pati dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Perbedaan

struktur berbagai sumber pati ini mengakibatkan sifat gelatinisasinya juga beragam (Radley,

1976).

Pengaturan dan susunan molekul amilosa dan amilopektin dalam ganula pati bersifat

khas untuk setiap sumber pati sehingga akan menentukan bentuk dan ukuran ganula. Struktur

amilosa yang cenderung lurus sebagian besar berada pada bagian amorphous dari ganula pati

dan sebagian kecil menyusun bagian kristalin pati. Sementara itu, molekul amilopektin

berperan sebagai komponen utama penyusun bagian kristalin pati. Perbedaan antara amilosa

dan amilopektin terletak pada pembentukan percabangan pada struktur linearnya, ukuran

derajat polimerisasi, ukuran molekul dan pengaturan posisi pada ganula pati dan akan

amilopektin maka pati akan lebih basah, lengket dan cenderung sedikit menyerap air.

Sebaliknya, jika kandungan amilosa tinggi, pati bersifat kering, kurang lengket dan mudah

menyerap air (higoskopis).. Adanya perbedaan karakteristik ganula pati akan sangat

berpengaruh pada sifat fisik, sifat kimia dan sifat fungsional pati. Viskositas, ketahanan

terhadap pengadukan, gelatinisasi, pembentukan tekstur, kelarutan pengental, kestabilan

gel,cold swelling dan retrogadasi dipengaruhi oleh rasio amilosa dan amilopektin serta ukuran

ganula pati (Radley, 1976).

Pati

Pati terbentuk lebih dari 500 molekul monosakarida. Merupakan polimer dari glukosa. Pati terdapat dalam umbi-umbian sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Jika dilarutkan dalam air panas, pati dapat dipisahkan menjadi dua fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbedaan terletak pada bentuk rantai dan jumlah monomernya. Dalam bentuk aslinya secara alami pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut ganula. Bentuk dan ukuran ganula merupakan karakteristik setiap jenis pati, karena itu digunakan untuk identifikasi (Koswara, 2009a).

Amilosa adalah polimer linier dari α-D-glukosa yang dihubungkan dengan

ikatan 1,4-α. Dalam satu molekul amilosa terdapat 250 satuan glukosa atau lebih.

Gambar 2. Struktur Amilosa (Anonimous, 2009)

Pada umumnya molekul amilopektin relatif lebih besar dari amilosa. Strukturnya bercabang. Rantai utama mengandung α-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4'-α. Tiap molekul glukosa pada titik percabangan dihubungkan oleh ikatan 1,6'-α.

Gambar 3 . Struktur Amilopektin (Anonimous, 2009)

Pati memegang peranan penting dalam industri pengolahan pangan secara luas juga dipergunakan dalam industri seperti lem, kertas, glukosa, permen, tekstil, dekstrosa, sirup glukosa, dan produk lainnya. Pati dapat memberikan tekstur, kekentalan dan meningkatkan palatabilitas dari berbagai makanan. Perubahan kimia dari pati ini dapat menambah kestabilan terhadap keadaan pH yang ekstrim dan pemanasan (retorting), kestabilan dari bentul sol dan gel dari siklus cair-beku (freeze-thaw cyclus), kepekatan dalam media bergula dan kemampuan bergabung dengan bahan makanan yang lain (Buckle, et al., 2009).

15% dan 35% amilosa. Rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semi kristal yang menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat proses pencernaannya oleh amilase pankreas. Bila dipanaskan dengan air, struktur kristal rusak dan rantai polisakarida akan mengambil posisi acak. Hal ini yang menyebabkannya mengembang dan memadat (gelatinisasi). Cabang-cabang yang terletak pada bagian amilopektin yang terutama sebagai penyebab terbentuknya gel yang cukup stabil. Proses pemasakan pati dapat menyebabkan terbentuknya gel, melunakkan, dan memecah sel, sehingga mempermudah proses pencernaan. Dalam proses pencernaan semua bentuk pati dihidrolisa menjadi glukosa (Almatsier, 2004).

Dalam keadaan murni, ganula pati berwarna putih, mengkilat, tidak berbau, dan tidak berasa. Secara mikroskopik terlihat bahwa ganula pati dibentuk oleh molekul-molekul yang membentuk lapisan tipis. Ganula pati bervariasi dalam bentuk dan ukuran yaitu ada yang berbentuk bulat, oval, bahkan tak beraturan demikian juga ukurannya tergantung sumber patinya (Koswara, 2006).

gelatinisasi yang lebih rendah, serta waktu dan suhu ganula pati untuk pecah lebih rendah (Koswara, 2009a ).

Pati Resisten

Pati resistan memiliki sifat fisiologis yang unik sehingga sering direkomendasikan penggunaannya dibandingkan dengan serat yang lainnya. Pati resistan dapat digunakan untuk meningkatkan serat pangan dengan sedikit perubahan dari penampakan dan sifat organoleptik pangan (Vindhya, 2012).

Pati resisten adalah senyawa yang unik, karena walaupun termasuk dalam kategori

pati, namun dianalisa sebagai serat pangan. Serat pangan yang selama ini dikenal akan efek

fisiologisnya tidak mampu menarik konsumen untuk menkonsumsinya, hal ini dibuktikan

dengan rendahnya konsumsi serat pangan di Amerika, di mana jumlah yang

direkomendasikan sekitar 20-35 g/hari, nammun jumlah serat pangan yang dikonsumsi hanya

berkisar antara 12-17 g/hari. Hal ini disebabkan oleh daya terima konsumen terhadap kualitas

organoleptik serat pangan rendah (teksturnya yang kasar dan dry mouthfeel), walaupun serat

pangan diklaim mempunyai efek yang baik bagi kesehatan dengan menghambat pertumbuhan

sel-sel kanker (Vindhya, 2012).

Pati resisten terdapat dalam berbagai bentuk dan berbagai tingkatan stabilitas. Pati

teretrogadasi adalah yang paling stabil terhadap panas. Pati teretrogadasi, khususnya amilosa

adalah jenis pati resisten yang paling stabil (Haralampu, 2000 ). Hal ini berhubungan denga

rantai amilosa yang lurus yang mudah teretrogadasi dan ketika rantai amilosa bergabung

kembali (retrogadasi), akan membentuk sebuah polimer yang kompak dan sulit untuk

dihidrolisis oleh enzim pencernaan (Colonna, 1992).

Pati Modifikasi

yang stabil pada suhu tinggi dan rendah, daya tahan terhadap “shear” mekanis yang baik serta

daya pengental yang tahan terhadap kondisi asam dan suhu sterilisasi (Wirakartakusuma, et al., 1989).

Pati modifikasi adalah pati yang gugus hidroksilnya telah diubah melalui suatu reaksi kimia (esterifikasi, eterifikasi atau oksidasi) atau dengan mengubah struktur asalnya (Fleche, 1985). Koswara 2009a, menyatakan pati diberi perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik yaitu memperbaiki sifat sebelumnya atau merubah beberapa sifat sebelumnya atau merubah beberapa sifat lainnya. Perlakuan ini mencakup penggunaan panas, asam, alkali, zat pengoksidasi atau bahan kimia lainnya yang akan menghasilkan gugus kimia baru dan atau perubahan bentuk, ukuran serta struktur molekul pati.

Secara umum, modifikasi pati dibagi atas modifikasi fisik, pemanasan pada kadar air tertentu (heat moisture treatment / HMT), modifikasi kimia, ikatan silang (crosslink), hidrolisis asam, oksidasi, dekstrinasi, dan konversi asam (Collado, et al, 2001). Pemilihan metode modifikasi ini tergantung dari jenis sifat fisik yang akan diperbaiki. Tujuan dilakukannya modifikasi pati adalah untuk meningkatkan daya tahan pati terhadap panas dan pengadukan serta terhadap asam, dan mengurangi sifat sineresis pada pati.

Kemampuan daya serap air dari pati modifikasi adalah lebih tinggi dibanding dengan yang tidak termodifikasi. Tingginya daya serap air ini dihubungkan dengan kemampuan produk untuk mempertahankan tingkat kadar air terhadap kelembaban lingkungan dan peranan gugus hidrofilik pada susunan molekulnya (Afrianti, 2004).

Asetilasi

untuk aplikasi tertentu. Sebagai contoh, pati dapat dibuat lebih tahan terhadap kerusakan akibat panas dan bakteri, serta membuat pati menjadi lebih hidrofilik.

Modifikasi asetilasi yaitu metode pati termodifikasi yang diperoleh dari mereaksikan pati dengan gugus hidroksil sehingga menghasilkan hemiacetal dan aldehid. Reaksi asetilasi merupakan reaksi reversible, karena itu gugus asetal tidak stabil selama penyimpanan dan membebaskan asetil aldehid yang tidak diperbolehkan di industri makanan. Namun, asetal aldehid seperti vanilin, eugenol dan aldehid aromatik lainnya masih boleh digunakan untuk pembuatan kapsul semimicro (Johnson, 1979).

Metode modifikasi pati secara asetilasi dengan derajat substitusi (degee of substitution

= DS) yang rendah telah digunakan secara luas oleh industri makanan selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh keunggulan sifat fisika-kimia yang dimiliki oleh pati terasetilasi seperti suhu gelatinisasi, swelling power, solubility, dan tingkat kejernihan pasta (paste clarity) yang tinggi, serta memiliki stabilitas penyimpanan dan pemasakan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pati asalnya (Raina, et al., 2006). Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan dari pati terasetilasi lebih stabil dan tahan terhadap retrogadasi. Sifat fisika-kimia pada pati yang terasetilasi ini dipengaruhi oleh jumlah distribusi gugus asetil yang menggantikan gugus hidroksil (OH-) pada pati. Metode asetilasi merupakan metode yang sangat penting untuk memodifikasi karakteristik pati karena metode ini dapat memberikan efek pengentalan (sebagai thickening agent) pada berbagai makanan. Reagen yang biasa digunakan pada metode asetilasi adalah vinil asetat, asam asetat, dan asetat anhidrat (Varavinit, et al, 2008). Reaksi antar pati dan asam asetat pada proses asetilasi dapat dilihat pada Gambar 4.

O O || ||

CH3-C-OH + C6H12O6 → CH3-C-O- C6H12O6 + H2O Asam Asetat Pati Pati Terasetilasi

Daya Serap Air

Daya serap air merupakan kemampuan bahan pangan dalam menyerap air. Daya serap air suatu bahan tergantung pada jumlah pati dalam adonan dimana penurunan daya serap air disebabkan penurunan kadar pati dalam adonan (Widaningum, et al, 2005). Daya serap air mi kering dipengaruhi oleh kemampuan mi dalam menyerap air. Nilai daya serap air yang terlalu tinggi tidak diinginkan karena ganula pati akan mudah pecah. Semakin tinggi nilai daya serap air maka mi akan semakin banyak menyerap air dan mi semakin mengembang (Astawan, 2008). Daya serap mi berbanding lurus dengan nilai rehidrasi mi. Semakin tinggi rehidrasi mi kering maka semakin besar daya serap air mi instan (Tinambunan, 2013).

Daya Serap Minyak

Adanya kemampuan menyerap minyak pada tepung menunjukkan tepung mempunyai bagian yang bersifat lipofilik. Daya serap minyak dipengaruhi oleh adanya protein pada permukaan ganula pati. Protein ini dapat membentuk kompleks dengan pati, di mana kompleks pati-protein ini dapat memberikan tempat bagi terikatnya minyak. Kandungan amilosa pati turut mempengaruhi daya serap minyak. Amilosa mempunyai kemampuan membentuk kompleks dengan minyak (lipid) dalam bentuk amilosa-lipid (Ridawati dan Alsuhendra, 2010). Kandungan amilosa yang tinggi menyebabkan banyaknya minyak yang dapat diserap untuk membentuk kompleks amilosa-lipid.

Gelatinisasi

dalam ganula dan terperangkap pada susunan molekul-molekul penyusun pati. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekul–molekul amilosa dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh adanya ikatan hidrogen lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada muatan negatif atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain. Bila suhu suspensi naik, maka ikatan hidrogen makin lemah, sedangkan energi kinetik molekul-molekul air meningkat, memperlemah ikatan hidrogen antar molekul-molekul air. Tian et al., (1991) menyatakan bahwa bila pati dipanaskan dalam suhu kritikal dengan adanya air yang berlebih ganula akan mengimbibisi air, membengkak dan beberapa pati akan terlarut dalam larutan yang ditandai dengan perubahan suspensi pati yang semula keruh menjadi bening dan tentunya akan berpengaruh terhadap kenaikan viskositas. Pada proses pengukusan mie instan, dimana tepung terigu menjadi salah satu penyusun adonan tersebut. Terjadi gelatinisasi sebagian molekul pati dan koagulasi gluten, sehingga mi menjadi lebih kenyal.

Pada dasarnya kehilangan padatan akibat pemasakan terjadi pada mi disebabkan oleh sebagian pati lepas dari untaian mi pada saat pemasakan. Kehilangan padatan akibat pemasakan juga disebabkan oleh kurang optimumnya matriks pati tergelatinisasi mengikat pati yang tidak tergelatinisasi (Merdiyanti, 2008). Kehilangan padatan akibat pemasakan adalah faktor penting dalam menilai mutu produk mi dari pati. Nilai kehilangan padatan akibat pemasakan yang lebih rendah menunjukkan mi yang baik. Nilai kehilangan padatan akibat pemasakan mi dari pati yang diterima oleh standar mi pati di China dan Thailand memiliki nilai yang tidak lebih dari 10% (Lii dan Chang, 1981).

Viskositas

Tinggi rendahnya viskositas pati berhubungan langsung dengan suhu gelatinisasi dan konsentrasi larutan. Suhu gelatinisasi pati yang lebih tinggi mengakibatkan ganula pati lebih lambat mengembang yang berarti semakin lambat pula waktu viskositas tercapai (Winarno, 1995). Konsentrasi pati yang rendah dengan sendirinya menurunkan viskositas larutan. Diduga ada kaitan antara viskositas dengan kandungan amilosa dan ukuran ganula pati. Kandungan amilosa yang tinggi berkaitan dengan tingginya suhu gelatinisasi pati. Ganula pati yang berukuran lebih besar akan cepat mengalami gelatinisasi sehingga viskositas tercapai. Beberapa faktor yang berpengaruh pada suhu gelatinisasi, seperti pH, konsentrasi larutan, kemurnian larutan, dan lama pemanasan mempengaruhi pula viskositas larutan.

Viskositas puncak merupakan titik maksimum viskositas pasta yang dihasilkan selama pemanasan. Pada titik ini ganula pati yang mengembang mulai pecah dan diikuti oleh penurunan viskositas (Glicksman, 1969).

Daya Kembang Pati (Swelling Power)

Daya kembang pati (swelling power) merupakan pertambahan volume dan berat maksimum yang dialami pati dalam air (Balagopalan, et al.,1988). Swelling power dan kelarutan terjadi karena adanya ikatan non kovalen antara molekul-molekul pati. Bila pati dimasukkan ke dalam air dingin, ganula pati akan menyerap air dan membengkak. Namun demikian, jumlah air yang terserap dan pembengkakannya terbatas hanya mencapai 30% (Winarno, 2008). Ketika ganula pati dipanaskan dalam air, ganula pati mulai mengembang(swelling).

derajat percabangan dan konformasinya menentukan swelling power dan kelarutan. Swelling merupakan sifat yang dipengaruhi oleh amilopektin (Li dan Yeh, 2001).

Swinkels (1985) mengatakan bahwa nilai swelling power dapat diukur pada kisaran suhu terbentuknya pasta pati, yaitu sekitar 50-95°C dengan interval 5°C. Menurut Pomeranz (1991), swelling power dapat diukur pada interval suhu 5°C pada kisaran suhu gelatinisasi sampai 100°C. Sementara itu, Li dan Yeh (2001) mengukur swelling power dan kelarutan pati dengan interval 10°C yaitu pada suhu 55°C, 65°C, 75°C,85°C, dan 95°C. Pengukuran

swelling power dapat dilakukan dengan membuat suspensi pati dalam botol sentrifusa lalu dipanaskan selama 30 menit pada suhu yang telah ditentukan. Kemudian bagian yang cair (supernatan) dipisahkan dari endapan. Swelling power diukur sebagai berat pati yang mengembang (endapan) per berat pati kering. Ketika pati dipanaskan dalam air, sebagian molekul amilosa akan keluar dari ganula pati dan larut dalam air. Persentase pati yang larutdalam air ini dapat diukur dengan mengeringkan supernatan yang dihasilkan saat pengukuran swelling power. Menurut Fleche (1985), ketika molekul pati sudah benar-benar terhidrasi, molekul-molekulnya mulai menyebar ke media yang ada di luarnya dan yang pertama keluar adalah molekul-molekul amilosa yang memiliki rantai pendek. Semakin tinggi suhu maka semakin banyak molekul pati yang akan keluar dari ganula pati. Selama pemanasan akan terjadi pemecahan ganula pati, sehingga pati dengan kadar amilosa lebih tinggi, ganulanya akan lebih banyak mengeluarkan amilosa.

Mi Kering

Mi kering adalah mi yang dipasarkan dalam bentuk kering dan memiliki kandungan air rendah, yaitu sekitar 13%, dengan kisaran aw 0,65 – 0,85. Mi kering mempunyai kadar air ≤ 2,5 %, sehingga daya simpan mi kering lebih lama dibanding mi basah (Robsons, 1976).

Mi merupakan salah satu jenis makanan yang paling populer di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Menurut catatan sejarah, mi pertama kali dibuat di daratan Cina sekitar 2000 tahun yang lalu pada masa pemerintahan dinasti Han. Dari Cina, mi berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan dan Negara- Negara di Asia Tenggara bahkan meluas sampai ke benua Eropa (Koswara, 2009b).

Peluang pasar mi kering di Indonesia sangat besar. Ketergantungan masyarakat terhadap mi cepat saji ini cukup besar. Mi memiliki berbagai jenis tergantung dari bentuk, bahan dan jenis pengolahannya. Secara umum, mi digolongkan menjadi dua, yaitu mi kering dan mi basah, sedangkan berdasarkan bahan dasarnya, bisa dibuat dari tepung terigu (gandum), tepung jagung, tepung beras, tepung kanji, maupun tepung kacang hijau. Pada prinsipnya cara pembuatannya sama, perbedaannya terletak pada kandungan kadar air di dalam mi tersebut. Mi basah tidak bertahan lama, hanya sekitar 40 jam karena memiliki kandungan air sekitar 60%. Mi jenis ini dibuat dengan teknik perebusan, mi direbus setelah dicetak, kemudian didinginkan, dikemas dan dipasarkan langsung (Koswara, 2009b).

Komposisi Kimia Mi Kering

Mi yang terbuat dari tepung mengandung karbohidrat dalam jumlah besar, tetapi kandungan protein, vitamin, dan mineralnya hanya sedikit. Namun, sifat karbohidrat dalam mi berbeda dengan sifat yang terkandung di dalam nasi. Mi setelah proses pengolahan kandungan karbohidrat (pati) dapat menghasilkan pati resisten yang sulit diserap atau strukturnya mengembang lebih besar dari nasi sehingga memberi efek lapar lebih cepat (Koswara, 2009b).

dalam pembuatan roti maupun mi agar dapat diperoleh kekenyalan tertentu(Koswara, 2009b). Secara umum, syarat mutu mi kering dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Syarat mutu mi kering menurut SNI 01-2974-1996

No Satuan Jenis

Gambar 5. Struktur kimia sodium tripolifosfat (Wikipedia,2014)

Fungsi penambahan garam alkali ke dalam pembuatan mi dari tepung terigu adalah untuk menguatkan struktur gluten sehingga menjadi mi yang lentur, dan menjadi lebih kenyal, zat warna menjadi lebih cerah. Semakin besar garam alkali yang digunakan maka mi semakin keras dan kenyal, namun penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan rasa seperti sabun (Astawan, 2008).

Bahan Pembuatan Mi Tepung Terigu

Tepung terigu merupakan tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue kering, biskuit, mi, cake, dan roti. Tepung terigu mengandung banyak zat pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, mengandung protein dalam bentuk gluten yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan (Salim, 2012).

tinggi (bread flour/hard flour) sebesar 31% dari total adonan, tepung protein sedang/tepung serbaguna (all purpose flour/medium flour) sebesar 25% dari total tepung, dan tepung protein rendah (cake flour/soft flour) sebesar 20% dari total adonan (Deddy, 2011).

Yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan mutu tepung terigu adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3751-2009 dapat dilihat pada Tabel 4.

Air

Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen sebagai bahan pereaksi, sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit dibebaskan dengan cara tersebut. Sebenarnya air dapat terikat secara fisik, yaitu ikatan menurut sistem kapiler dan air terikat secara kimia, antara lain air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi. Air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat merangsang terjadinya proses kerusakan bahan makanan misalnya proses mikrobilogis, kimiawi, ensimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Jumlah air bebas dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme dinyatakan dalam besaran aktivitas air (Aw =

water activity). Mikroorganisme memerlukan kecukupan air untuk tumbuh dan berkembang biak (Franisa, 2013).

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air. Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6 – 9, hal ini disebabkan absorpsi air makin meningkat dengan naiknya pH. Makin banyak air yang diserap, mi menjadi tidak mudah patah. Jumlah air yang optimum membentuk pasta yang baik (Koswarab, 2009).

akan memecah pati menjadi dekstrin dan protease yang akan memecah gluten, sehingga menghasilkan adonan lembut dan halus. Jika suhu kurang dari 250C adonan menjadi keras, rapuh, dan kasar. Jika suhu lebih dari 400C akan menghasilkan mi dengan tingkat elastisitas yang menurun dan kelengketannya meningkat (Bhusuk dan Rasper, 1994).

Garam

Natirum klorida berpengaruh terhadap proses pengolahan pangan. Pada konsentrasi rendah mempengaruhi citarasa yaitu persyaratan terhadap organoleptik sedangkan pada konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet bahan makanan. Pada konsentrasi tinggi dapat mengubah beberapa faktor dalam komponen gizi berbagai bahan pangan. Dalam pembuatan mi, penambahan garam berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mi, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mi serta mengikat air. Garam juga dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan (Koswarab, 2009).

Tabel 4. Syarat mutu tepung terigu sebagai bahan makanan

Jenis Uji Satuan Persyaratan

Keadaan:

Kehalusan, lolos ayakan 212 μm

(mesh No. 70) (b/b) % min 95

Kadar Air (b/b) % maks. 14,5

Kadar Abu (b/b) % maks. 0,70

Kadar Protein (b/b) % min. 7,0

Keasaman mg KOH/ 100 g maks 50

Falling number (atas dasar kadar air

14 %) Detik min. 300

Besi (Fe) mg/kg min. 50

Seng (Zn) mg/kg min. 30

Vitamin B1 (tiamin) mg/kg min. 2,5

Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg min. 4

Asam folat mg/kg min. 2

CMC (Carboxyl Methyl Celulose)

pengembang. Jumlah pengembang yang digunakan berkisar 0,5 – 1,0% dari berat tepung terigu. Penggunaan berlebihan akan menyebabkan tekstur mi terlalu keras dan daya rehidrasi mi menjadi berkurang (Astawan, 2008).

Sebagai pengemulsi, CMC sangat baik digunakan untuk memperbaiki penampakan dari tekstur dari produk berkadar gula tinggi. Sebagai pengental, CMC mampu mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam struktur gel yang dibentuk oleh CMC (Tinambunan, 2013).

Penambahan bahan pengental ke dalam bahan pangan dapat meningkatkan sifat hidrofilik protein dari bahan pangan dan sifat lipofilik dari lemak, sehingga air yang diserap oleh protein lebih banyak. Pengikatan air oleh protein menyebabkan tekstur bahan pangan lebih lembut dan sifat lipofilik menyebabkan lemak terdispersi secara merata ke dalam bahan pangan sehingga tekstur lebih seragam (Winarno, 2008).

Tahapan Pembuatan Mi Kering

Tahapan pembuatan mi terdiri dari tahap pencampuran, roll press (pembentukan lembaran), pembentukan mi, pemotongan, pengukusan, pengeringan, pendinginan dan pengemasan. Tahap pencampuran bertujuan agar hidrasi tepung dengan air berlangsung secara merata dan menarik serat-serat gluten. Untuk mendapatkan adonan yang baik harus diperhatikan jumlah penambahan air (28 – 38 %), waktu pengadukan (15 – 25 menit), dan suhu adonan (24 – 400C) (Koswara, 2009b).

Setelah pembentukan mi dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadinya dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mi. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat (Koswara, 2009b).

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2014 di Maumere-Flores-NTT untuk

pembuatan tepung umbi keladi sebaring, pembuatan pati, pembuatan mi kering. Analisis pati dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dan Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Katolik St. Thomas.

Bahan Penelitian

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi keladi sebaring yang diperoleh dari Maumere, Kabupaten Sikka, Flores Nusa Tenggara Timur, tepung terigu “segitiga biru”, garam dapur, minyak goreng (bimoli), bawang putih, kecap, CMC, STPP,

telur ayam, natrium metabisulfit, sodium tripolyphospate Reagensia

Bahan kimia yang digunakan adalah H2SO4 pekat (Mallinckrodt), larutan H2SO4 0,02 N, larutan H2SO4 0,225 N, K2SO4, K2SO4 10%, alkohol 95%, larutan NaOH 50%, larutan NaOH 0,02 N, larutan NaOH 0,313 N, HCl 6 M, HCl 0,4 M, HCl 0,5 M, HCl 0,1N, KMnO4 0,05 M, etanol, KOH 0,5 M, aquades.

Alat Penelitian

alat pencetak mi (Ampia), spektrometer, viskometer, ayakan 60 dan 80 mesh (Bangun Karya Teknik), sikat tabung.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan berupa pengamatan karakteristik umbi, tepung dan pati keladi yang dilakukan dalam tiga (3) ulangan dan data yang disajikan merupakan rataan dari tiga (3) ulangan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian utama menggunakan Rancangan acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor, yaitu :

Faktor I. Perbandingan pati keladi asetilasi : tepung terigu (%) yang terdiri dari empat taraf, yaitu:

P1 = 0 : 100

P2 = 25 : 75

P3 = 50 : 50

P4 = 75 : 25

Faktor II. Konsentrasi sodium tripolipospat (F) yang terdiri dari 3 taraf , yaitu :

F1 = 0,4 %

F2 = 0,5 %

F3 = 0,6 %

Banyaknya kombinasi perlakuan adalah 4 x 3 = 12 perlakuan dan setiap perlakuan dibuat dalam tiga (3) ulangan, sehingga jumlah sampel adalah 36 sampel.

Model rancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial, dengan model sebagai berikut :

Yijk = µ + αi+ βj+ (αβ)ij + Єijk dimana :

Yij= hasil pengamatan dari faktor P pada taraf ke-i dan faktor pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j ke Q pada taraf j dalam ulangan ke-k

µ : efek nilai tengah

αi : efek faktor P pada tarif ke-i βj : efek faktor pada tarif ke-j

(αβ)ij : efek interaksi faktor P pada taraf ke-i dan faktor C pada taraf ke-j dalam ulangan

ke-k

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata dan sangat nyata maka uji dilanjutkan dengan uji beda rataan menggunakan uji LSR (Least Significant Range)

Pelaksanaan Penelitian Penelitian Pendahuluan

Karakteristik umbi keladi sebaring

Umbi keladi sebaring yang digunakan adalah umbi keladi yang dipanen pada umur 7 bulan. Karakteristik umbi keladi sebaring yang diamati meliputi diameter, panjang dan berat umbi, bentuk umbi, warna dan daging umbi. Pengukuran diameter dan panjang dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran berat dilakukan dengan penimbangan. Banyaknya umbi yang diamati adalah 3 umbi dan hasilnya dirata-ratakan.

Pembuatan tepung keladi sebaring

metabisulfit (NaS2O5) bertujuan untuk mencegah proses pencoklatan pada umbi, menghilangkan bau dan untuk mempertahankan warna agar tetap menarik. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan penjemuran di bawah matahari selama 1 hari, sampai keladi mudah dipatahkan. Keladi yang sudah kering dihancurkan dengan menggunakan blender, dan selanjutnya dilakukan pengayakan dengan ayakan 60 mess untuk menghasilkan tepung keladi yang lebih halus. Tepung keladi sebaring dikemas dalam kantong plastik dan disimpan dalam suhu ruang.

Pembuatan pati alami keladi sebaring

Pengolahan pati keladi sebaring dilakukan dengan cara menambahkan air pada tepung keladi sebaring dengan perbandingan 1:2. Kemudian dilakukan pegepresan dan penyaringan. Filtrat yang dihasilkan kemudian dienapkan pada suhu kamar selama 3 jam. Pati yang dihasilkan kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 500C selama 6 jam. Setelah diperoleh pati alami selanjutnya dilakukan modifikasi pati dengan metode asetilasi. Modifikasi Pati Keladi Dengan Metode Asetilasi

Sampel keladi terlebih dahulu dihancurkan dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel keladi yang sama sebelum digunakan untuk proses modifikasi.

Pati keladi ditimbang sebanyak 150 g dan direndam dalam 450 ml aquades untuk memudahkan proses pencampuran pati dengan reagen asam asetat. Larutan asam asetat 2% dan larutan NaOH 3% ditambahkan secara simultan ke dalam larutan pati keladi sedikit demi sedikit sambil diaduk. pH larutan selama reaksi dijaga tetap 8.

dan kadar karbohidrat), rendemen, kadar oksalat, kadar amilosa, pati resisten, swelling power, viskositas, daya serap air/ minyak, kadar asetil dan DS. Analisa dilakukan masing-masing dalam 3 ulangan.

Penelitian Utama

Aplikasi pati modifikasi dari Umbi keladi sebaring pada mi kering

Pembuatan mi kering dilakukan dengan penambahan tepung pati modifikasi keladi dan tepung terigu dengan konsentrasi sodium tripolifosfat (STPP). Perbandingan pati asetilasi dengan tepung terigu sesuai perlakuan yaitu : 0:100; 25:75; 50:50; dan 75:25. Campuran kedua tepung tersebut diaduk hingga rata. Kemudian ditambahkan sodium tripolifosfat (STPP) sesuai konsentrasi yang telah ditentukan (0,4%, 0,5%, dan 0,6%).

Lalu ditambahkan garam 1% dan air 35% dari berat total tepung, telur sebanyak 1 butir, dan pengental CMC. Campuran tersebut kemudian diaduk hingga menjadi adonan, digiling, dan dicetak dengan menggunakan alat pembuat mi merk ampia. Kemudian mi direbus pada suhu 900C selama 2 menit.

Kemudian mi dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 500C selama 22 jam, lalu dikemas dalam kemasan plastik tertutup. Dilakukan analisis yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat, total gula, kehilangan padatan akibat pemasakan (KPAP), daya serap air, persen perpanjangan, dan uji organoleptik (warna, rasa, dan tekstur).

Pengamatan dan Pengukuran Data

Pengamatan dan pengukuran data dilakukan dengan cara analisis terhadap karakteristik umbi keladi sebaring, karakteristik tepung, pati alami dan pati asetilasi, dan aplikasi pati asetilasi dalam pembuatan mi kering.

Kadar air (AOAC, 1995)

pada suhu 1050C selama tiga jam, kemudian didinginkan dalam desikator sampai dingin kemudian ditimbang. Pemanasan pendinginan dilakukan berulang sampai diperoleh berat sampel konstan.

Kadar air (%) =

Kadar abu (AOAC, 1995)

Sampel sebanyak 5 g dimasukkan ke dalam cawan porselin kering yang telah diketahui beratnya (yang terlebih dahulu dibakar dalam tanur dan didinginkan dalam desikator). Kemudian sampel dipijarkan di atas pembakar mecker kira-kira 1 jam, mula-mula dengan api kecil dan selanjutnya api dibesarkan secara perlahan-lahan sampai terjadi perubahan contoh menjadi arang. Arang dimasukkan ke dalam tanur dengan suhunya 580 – 6200C sampai terbentuk abu. Cawan yang berisi abu dipindahkan ke dalam oven pada suhu sekitar 1000C selama 1 jam.

Setelah itu cawan yang berisi abu didinginkan dalam desikator sampai mencapai suhu kamar dan selanjutnya ditimbang beratnya. Pemijaran dan pendinginan diulangi sehingga diperoleh perbedaan berat antara dua penimbangan berturut-turut lebih kecil dari 0,001 g. Kadar abu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kadar Abu (%) =

Kadar protein (AOAC, 1995)

Sampel sebanyak 0,2 g yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam labu kjedhal, ditambahkan K2SO4 (1:1) selanjutnya ditambahkan dengan 3 ml H2SO4 pekat, 1 g katalis dan batu didih. Sampel dididihkan selama 1 – 1,5 jam atau sampai cairan berwarna jernih. Labu beserta isinya didinginkan lalu isinya dipindahkan ke dalam erlenmeyer 500 ml dan ditambahkan 15 ml larutan NaOH 50% hingga warna menjadi hitam.

(campuran metil merah 0,02% dalam alkohol dan metil biru 0,02% dalam alkohol dengan perbandingan 2 : 1). Kemudian diangkat jika volume mencapai 125 ml. Dititrasi penampung tersebut dengan NaOH 0,02 N sampai terjadi perubahan warna dari biru keunguan menjadi hitam kebiruan. Penentuan blanko dilakukan dengan cara yang sama.

Kadar Protein =

Dimana :

A : ml NaOH untuk titrasi blanko B : ml blanko untuk titrasi sampel N : Normalitas NaOH

Untuk mi, faktor konversi = 5,70 Kadar lemak (AOAC, 1995)

Sampel sebanyak 5 g dimasukkan ke dalam selongsong yang dibuat dari kertas saring, kemudian diletakkan dalam alat ekstraksi soxhlet. Alat kondensor dipasang di atasnya dan labu lemak di bawahnya. Pelarut lemak heksan dimasukkan ke dalam labu lemak, kemudian dilakukan refluks selama kurang lebih enam jam sampai pelarut turun kembali ke labu lemak dan berwarna jernih.

Pelarut yang ada dalam labu lemak didestilasi dan ditampung kembali. Kemudian labu lemak berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 700C hingga mencapai berat yang konstan, kemudian didinginkan dalam desikator. Dihitung kadar lemak dengan rumus sebagai berikut :

Kadar Lemak (%) =